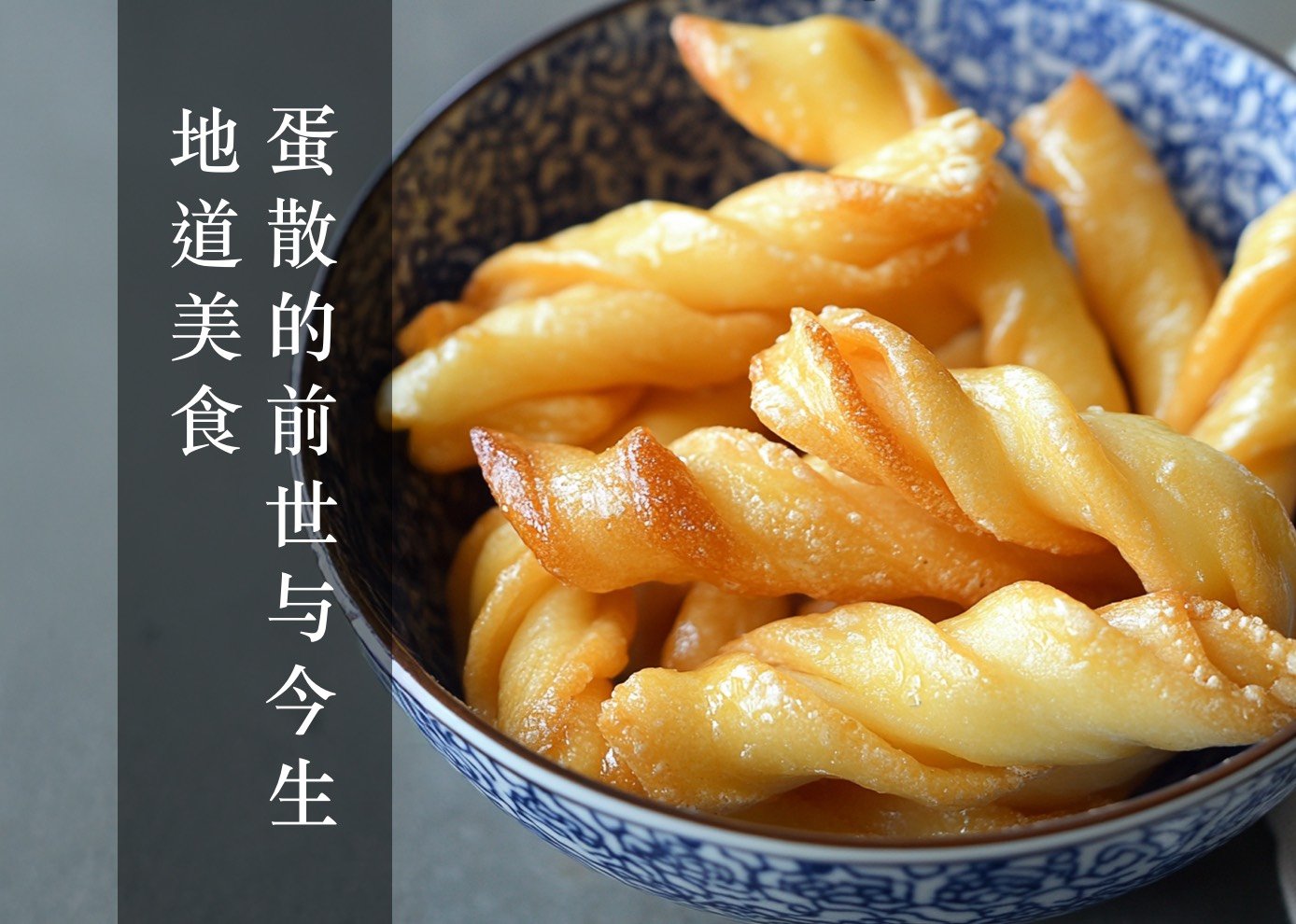

地道美食蛋散的前世与今生

蛋散不但是广东人的美食,更是香港俗语常用的词汇,香港人喜欢用「蛋散」形容一些胆小怕事、没有出息的小人物。当中的原因,就要从香港地道美食「蛋散」的特点说起了。「蛋散」是一种用麪粉、鸡蛋及猪油搓匀,再扭成细丝,下镬油炸而成的食品,因其香脆可口,入口即化,一咬便散,故广东人称之为「蛋散」。也因为蛋散鬆化易碎的特质,像一些软弱无用、胆小怕事之徒,故坊间就以「蛋散」称呼这一类小人物。

「蛋散」本名「蛋馓」,属「馓子」的一种,是拥有悠久历史的传统民间小食。「馓子」是用糯粉和麵扭成环形的油炸食品,古时称为「寒具」。「寒具」起源于寒食节,话说春秋时期(前770-前476或前403),晋文公(1697或前671-前628)曾经流亡在外十九年,幸得一群忠心耿耿的大臣,誓死追随,终于回国夺得诸侯之位,成就一代霸业。然而,晋文公论功行赏之时,竟忘记了曾救他一命的介之推(一作介子推,?-前636)。介之推无奈之下,带着母亲隐居山林。此时晋文公命人到处寻访,却遍寻不获,最终下令放火烧山,以迫他现身。谁料介之推宁死不屈,与母亲在树林中活活烧死。晋文公悔不可及,便订立寒食节(清明节前一两日),规定期间禁火三天,不准生火煮食,以纪念这位忠臣。因此,百姓在寒食节期间,要预先准备一些不用生火烹调的食物,当中之一就是「馓子」。因为「馓子」最初是用来渡过寒食节的食物,所以叫作「寒具」。

「馓子」是否源自晋文公的传说已难以找到确切的证据,但「馓子」拥有悠久历史的事实则不容置疑。早在北魏(386-535)《齐民要术》卷九就提及「寒具」这种食物,指出它「细环饼、截饼皆须以蜜调水溲面……令饼美脆」,书中注释补充「环饼一名寒具,截饼一名蝎子」。从记载可见,寒具是一种形状像细环、香甜脆美的食品,已记载于一千多年前的古书之上。另外,宋代着名诗人苏东坡(1037-1101)也有<寒具>一诗,以「縴手搓成玉数寻,碧油煎出嫩黄深」的诗句,描绘出搓麵粉后以油炸出深黄色馓子的过程。

明代(1368-1644)李时珍(1518-1593)《本草纲目·谷部》也有记载:「寒具即今馓子也。以糯粉和面(麵),入少盐,牵索纽捻成环钏之形,油煎食之。」从这些古代文献可见,「馓子」就是「寒具」,其材料、外状、鬆脆易碎的口感,均与蛋散同出一辙,不过李时珍所讲的是咸味,我们广东人的则咸甜兼具。无论如何,可以断言「蛋散」就是《齐民要术》所指的「寒具」,李时珍《本草纲目》记载的「馓子」。「蛋散」的正写应该是「蛋馓」。

馓子历史悠久,流传甚广,大江南北,无远勿届,不同地区的人都会製作馓子,并因应当地物产和风土人情,使用不同的材料,加入不同的调味手法,当中有咸有甜,有大有小,各适其适,不一而足,馓子就像西游记内的孙悟空一样,分身有术,衍生出千变万化的口味。小麦麵粉是北方馓子常用的材料,南方则以米麵为主。河北衡水的油炸馓子多呈蝴蝶形状,徐州的馓子则散发淡淡的咸味,济南的馓子会夹在马蹄烧饼或泡在粥内一起吃,回族的馓子就呈小圆柱形,使用红糖、蜂蜜、花椒、红葱皮调味,淮安茶馓会加入红糖,蜂蜜,芝麻等材料,而广东人的蛋馓,就以麵粉製成,加入鸡蛋和猪油,搓匀成麵团后,切碎压扁,再放入油锅去炸。

最后,广东人又为何别出心裁,想出在「馓子」中加入鸡蛋的烹调之法呢?传说某户穷等人家不够钱过农曆新年,没有钱买花生、芝麻、糖等馅料去做煎堆和油角。苦无对策之际,灵机一动,随手在麵粉中加入鸡蛋和猪油,製成馓子,怎料错有错着,加入鸡蛋后的馓子酥软可口,香脆无比,且散发阵阵的蛋香,这样广东的美食「蛋散」就进入寻常百姓家了。

< 原创文章/视频,未经许可,不得转载 >

欢迎留言:

请登入/登记成为会员后留言