波靖南溟:新加坡福建会馆的故事

当你参观位于新加坡直落亚逸街的「天福宫」,为其宏伟的外观和宗教文物而惊叹时,可能难以想像,它早在1860年就已经是许多福建裔夫妇的婚姻登记处 。不过,这些夫妇的结婚证并非由庙宇主神「妈祖」颁发,而是新加坡福建会馆(Singapore Hokkien Huay Kuan,下文简称SHHK)的重要领袖颁发的,例如大慈善家陈笃生(1798-1850)的长子陈金钟(1829-1892),以及其继任者。

你可能会好奇,为什么福建会馆要在天福宫签发结婚证。简而言之,自1840年陈笃生和其他福建社区领袖创办天福宫,两者就一直保持着共生关系,甚至连成立年份都一样。福建会馆可说是创办得十分低调,因为这个地方会馆就在庙宇内的一个小房间,唯一的标志,是一块刻有「会馆」铭文的木牌匾。即使没有亮丽的开头,SHHK也很快成为了新加坡福建社区的权力中心,负责教育、婚姻到丧葬服务等所有事务。

因早期领袖的英明领导,SHHK的财富和资产迅速增长,并利用其持有的土地为同胞建造学校和墓地。尽管拥有庞大的影响力和慈善事业,福建会馆仍然经常被视为天福宫的附属组织,仅以「天福宫福建会馆」之名出现于早期记录。直到1937年,福建会馆才成为独立实体,当时的主席陈嘉庚根据公司法将其注册为非营利组织。自此,「新加坡福建会馆」正式诞生,更反过来接管了附属学校、墓地和天福宫、金兰庙(1830)、梧槽大伯公庙(1847)和麟山亭(1879)等庙宇。

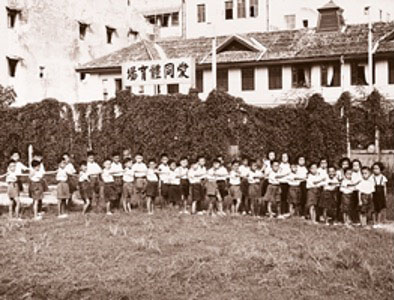

法制变更之前,陈嘉庚(1874-1961)曾于1929年改革福建会馆组织架构,设立执行委员会、监事会,以及五个部门,分别负责总务、经济、教育、建设和福利。教育部的任务是监督福建会馆附属学校的发展,即道南学校(1906)、爱同学校(1912)、崇福学校(前身为崇福女学校,创办于1915年)、南侨中学(前身为南侨师范学校,创办于1941年)、南侨小学(1947)及光华学校(1953)。由于非常重视传统文化和价值观,这些学校至今仍是家长和学生的热门选择。

经过陈嘉庚的现代化改革,福建会馆在帮助新加坡和中国华人方面发挥了更大的作用。值得注意的是,福建会馆的援助超越了方言的界限,甚至惠及福建社群以外的方言群。陈嘉庚在担任福建会馆主席的20年间(1929-1949),率先进行了许多社会改革,例如根除鸦片毒瘾、简化宗教仪式和缩短丧葬时间。他在为救灾筹集资金方面亦不遗余力,例如1934年的河水山大火(1961年另有一场大火)和在中国许多地区发生的严重洪灾。

1937年甲午战争爆发时,陈嘉庚召集该地区的海外华侨为中国抗战捐款和做义工。 1942年日本入侵新加坡前夕,他还帮助英国殖民政府团结当地华人保卫新加坡。他带领新加坡华人动员委员会招募志愿者和劳工建设国防基础设施、巡逻街道和清理遭炸弹轰炸的场所。他的成功事迹有一部分得益自他的福建会馆负责人身份。战后,陈嘉庚辞去职务,于1949年回到中国。他的继任人陈六使(1897-1972)接任,并带领福建会馆进入了跨越殖民统治暮年和独立初期的过渡时期。

陈六使最著名的事迹,也许是他在1953年提议成立南洋大学(于1956-1980年通称南大),这是当时第一间,也是唯一一间在中国境外建立的中文大学。为了支援这项工作,福建会馆在裕廊捐赠了523英亩土地建设校园,陈六使本人亦捐出了500万元作为种子资金。随后的筹款活动在新加坡及周边地区的华人社群中引起了极大的回响,各界人士踊跃捐款,连三轮车车夫、夜总会小姐也不例外。

为表彰福建会馆对新加坡高等教育的贡献,位于前南大校区的南洋理工大学,亦有一栋大楼于2019年10月更名为「新加坡福建会馆大楼」。为纪念其创办人,前南大行政大楼(现为华裔馆)前的道路也易名为 「陈六使径」。易名仪式由时任教育部长王乙康主持。

除了创办南洋大学,陈六使在1949年至1972年任期内的其他成就还有于1955年落成六层的新加坡福建会馆大楼,以及1964年就宗族墓地的坟墓挖掘及迁移至万礼一事与政府谈判。为支持新独立的新加坡,福建会馆于1968年为成立「新加坡武装部队训练学院」捐出了21英亩土地,并于1970年捐款30万元,创办初级学院。

接替陈六使的是银行家黄祖耀,他在位38年(1972-2010),成为任期最长的主席(1980年更名为会长)。在他的悠长任期内,黄祖耀带领福建会馆走上了一条与国家建设一致的道路——促进社会凝聚与种族和谐。教育仍然是福建会馆对新国家的核心贡献,福建会馆为六间附属学校输送了大量的财政资源,用于扩建、升级,甚至搬迁。除了教育,福建会馆亦于1977年成立了「福建基金」,为教育、经济、社会和文化领域的慈善事业提供财政支援。此外,福建会馆也推出了「福建会馆文学奖」以协助培育当地文学人才,以及表扬优秀教师的「飞跃教师奖」。

随着1960年代开始实行双语教育和1979年推行的「讲华语运动」,方言环境逐渐丧失,对新加坡的宗乡会馆而言不免是一大打击,许多小型宗乡会馆都在努力适应变化。在这样的背景下,福建会馆与其他六大宗乡会馆于1986年成立了「新加坡宗乡会馆联合总会」,目的是集中财力和人力举办大型活动,以帮助保育中华语言、文化和传统。此后,其成员会馆已增加到230多个。黄祖耀当选为「新加坡宗乡会馆联合总会」创会会长,同时继续掌管福建会馆。作为这个联会组织的负责人,他不仅能够团结福建宗族,也能够团结更大的华人社群,以达成组织的使命。

踏入2000年,福建会馆修改了章程,将会长、副会长的任期上限设为连续三届,以将领导层的更替制度化。根据新的章程,黄祖耀于2010年辞任,由蔡天宝继任,后者亦成为了宗乡会馆联合总会会长。在蔡天宝的带领下,会馆于2014年取得一项重大成就,就是在森尼特路成立了「新加坡福建会馆文化学院」。该学院是福建会馆透过双语学前教育、课后托管及面向所有年龄组别的语言、文化及人文课程推广中文与中华文化的全新里程碑。福建会馆并将总部从直落亚逸迁至文化学院,这是会馆174年来首次迁离市中心。

随着全球化和中国自1978年改革开放以来迅速崛起,新加坡的华人宗乡会找到了与外界联系的新目标。多年来,不少宗乡会都组织远访中国故里,甚至与海外同胞筹办「大团聚」。 2012年,福建会馆主办了「第七届世界福建同乡恳亲大会」,让来自世界各地的福建人在国际大会上聚首一堂,盛况空前,并取得圆满成功。可惜的是,自2019年底以来,所有这类跨国活动已因新冠疫情而暂停。但相信在疫情结束后,强大的亲族联系将会让这些活动全面恢复。

2020年,福建会馆在全球疫情最严重的时候,迎来了180周年纪念。由于疫情限制,大多数纪念活动只能取消,或缩减规模。在其悠久的馆史中,福建会馆一直在逆境中迎难而上,这次亦毫不例外的将周年纪念募集的善款捐了给家庭受到疫情影响的学生。福建会馆亦透过其慈善机构「福建基金」,向新加坡理工大学(SIT)捐赠了180万元,支持该校在榜鹅数码园建设新校区。

1907年,光绪皇帝赐给天福宫一块题有「波靖南溟」的牌匾。当时,福建会馆作为天福宫不可或缺的一部分,亦享有同等殊荣。历史证明,三个世纪以来,福建会馆在南海发挥了「波靖南溟」的作用,确保了广大的华人社群,尤其是福建族群能够一帆风顺。福建会馆已用行动证明,无论是在战争还是和平时期,它都能够沉静地发挥安抚人心、造福人群的作用。

主要参考文献

1、Huang, Meiping (黄美萍), Zhong Weiyao (钟伟耀) and Lin Yongmei (林永美), eds. 2007. 新加坡宗乡会馆出版书刊目录(A Bibliography on the Publications of Singapore Chinese Clan Associations). Singapore: National Library Board.

2、Kwa, Chong Guan and Kua Bak Lim, eds. 2019. A General History of the Chinese in Singapore. Singapore: World Scientific Publishing.

3、Lim, Boon Tan (林文丹) and Peng Cheng Lian (冯清莲), eds. 2005. 新加坡宗乡总会史略(History of Chinese Clan Associations in Singapore). Singapore: Singapore Federation of Chinese Clan Associations.

4、Toh, Lam Huat (杜南发), ed. 2020. 世纪跨越:新加坡福建会馆180周年报刊史料选汇编(Transcending Centuries: A Chronicle of Singapore Hokkien Huay Kuan 180 Years of Historical Articles). 2 Volumes. Singapore: Singapore Hokkien Huay Kuan.

< 原创文章/视频,未经许可,不得转载 >

欢迎留言:

请登入/登记成为会员后留言