蚕宝宝养成记

小朋友幼稚园里教授了蚕虫的成长过程,孩子放学与家人分享,不禁表达饲养春蚕的向往。春日已至,生命不息。为了满足孩子的好奇心,也为了找回曾经的童心,家长们在为孩童购置蚕虫与桑叶的过程中也开始接触到“蚕”的文化与历史。

蚕桑文化,可谓古老灿烂的中华文明重要组成部分。中国的蚕虫文化历史悠久,距今约5000多年的山西,考古人员便发现了蚕虫的痕迹。夏代之前人们就已开始饲养家蚕,至商代蚕业开始成为祭祀占卜的对象,到周朝更衍生出了国家级别的祀典—先蚕礼,而秦汉之后蚕业的技术与规模不断发展,至明清趋于顶峰。丝绸这一被称为“中华文化使者”的商品其最初的源头就是蚕丝业。根据蚕虫生长阶段的不同,共分为五段龄期。孩子们接回的蚕宝宝,已处于四龄期。蚕虫对生长环境的要求极高,不能有异味、食物要干净、温度需适宜。孩子特意找来饼干纸盒,在家人的协助下制作小屋子,铺好无色无味的纸巾,小心翼翼将蚕虫一只一只摆入。只见,白白胖胖的幼虫有13个环节,8对足位于胸腹部,摸起来软软的、凉凉的。它们利用敏锐的嗅觉和触觉,寻找着最新鲜美味的桑叶,找准位置,用它那极具黏性的虫足抓紧桑叶,然后沿着桑叶脉络大口、肆意的品尝,发出阵阵“沙沙”声。有时吃饱了,还会抬起头来张望一番,似乎在做颈部运动呢!

养上了蚕宝宝,孩子的心里总是牵挂着。经历了四龄期后的蜕皮,进入五龄期的蚕宝宝们食量就更大了!家长们开始分头找寻途径获得桑叶,孩子们放学后最期待的事情便是与同窗小伙伴分享饲养故事。而我们全家人在孩子的鼓励下,变身勤勤恳恳的的“铲屎官”,每日不间断为蚕宝宝们喂食、更换纸盒、清理卫生。可不要小瞧蚕宝宝的屎粒,略带着桑叶的清香,可是一味中药呢!名曰蚕沙,属于祛风湿药。可以说,蚕虫全身都是宝:吃的是桑叶,吐的是金丝银线,奉献给人的是蚕茧和蚕蛹。无论是在纺织业、食品业还是医药业,都有蚕虫的痕迹,它的一生都在奉献者。

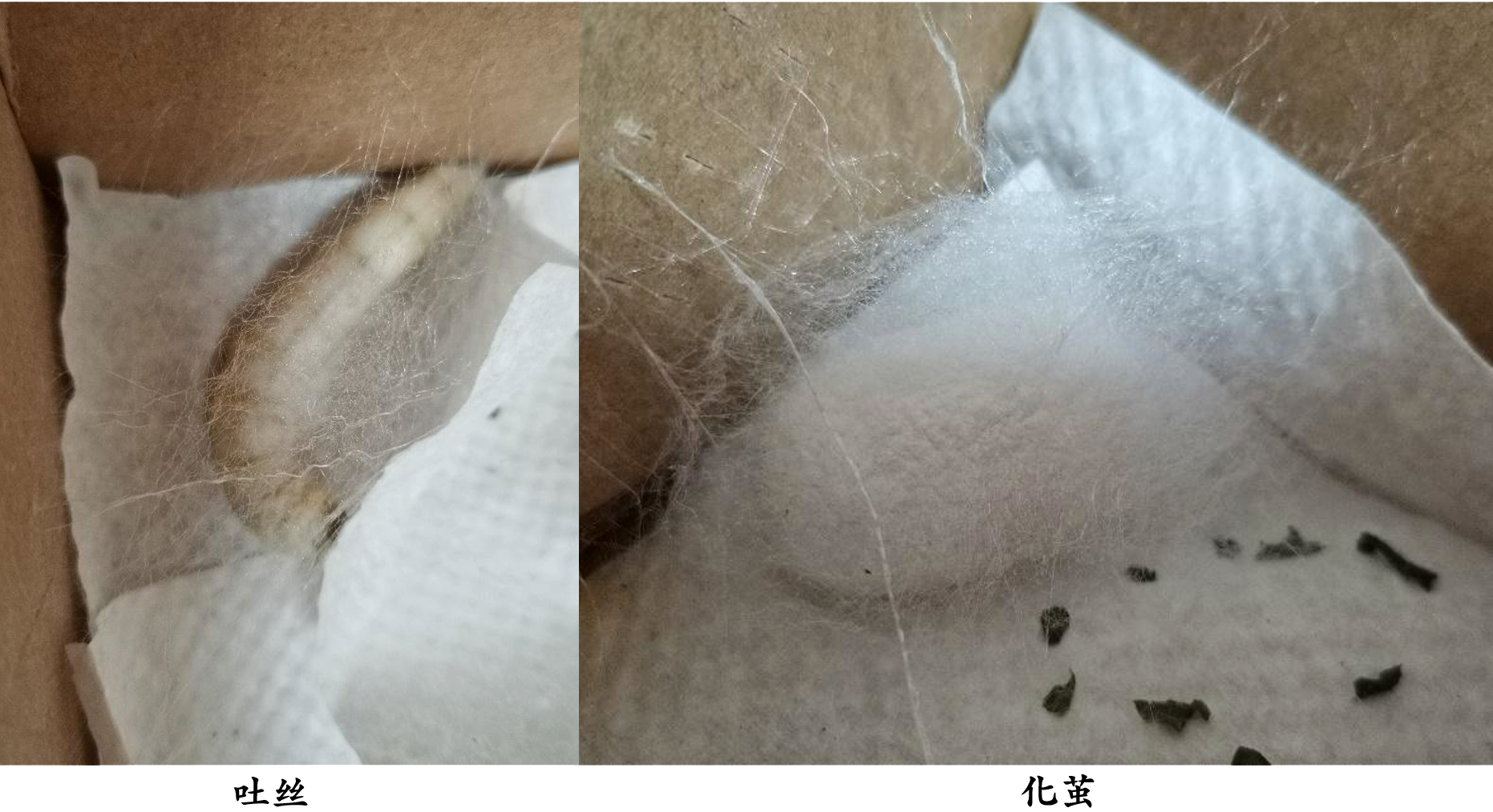

待到蚕虫长到身长7厘米左右、身体呈半透明状之时,便到了吐丝的阶段。见到蚕虫们身体变软、食欲退减的样子,孩子既期盼又担心:“是蚕宝宝身体不舒服,还是即将结茧了?它们各有一个小屋子,不会孤单吗?”孩子会真诚地捧起蚕虫和它对话,早上醒来也要先看看这群好朋友是否惊喜“变身”。连绵不断的细丝从嘴里吐出,在阳光下、灯光下反着光。孩子忍不住想伸手摸一摸,但又怕破坏蚕宝宝的新家。几日过后,等到蚕虫们纷纷变成了蛹,孩子又开始怀念每日喂桑叶、和蚕虫玩耍的过往了。

蚕化蛹破茧成蛾、交配产籽,短暂的一生便也结束了。在饲养蚕宝宝的过程中,我们发现蚕的生命周期与人类的一生是如此的相似—出生、成长与新旧生命的交替。蚕的一生虽然短暂,却勤勤恳恳创造了很大的经济价值,令我和孩子们真实地感受到了“春蚕到死丝方尽”的内涵与深义。

主要参考文献

1、孙杰:〈丝绸 一丝一缕皆中国〉,《孔子学院》,第43期,(2016),页7-13。

2、章林:〈蚕桑与丝绸〉,中国民族宗教网,2023年1月21日,http://www.mzb.com.cn/html/report/23012109-1.htm,2023年9月27日读取。

< 原创文章/视频,未经许可,不得转载 >

欢迎留言:

请登入/登记成为会员后留言