北宋前期的王权礼仪与神圣空间——以都城开封为中心

余幸康

2024年4月10日

谢 辞

本毕业论文,承蒙恩师 毛升 博士悉心指导,得以完成, 谨此衷心感谢。又撰写论文期间,曾得下列人士/机构予以协助,本人併此致谢。

一、香港树仁大学历史系何其亮教授、罗永生博士、何冠环教授、彭淑敏博士、周子峰博士和朱心然博士这些年来的悉心栽培及严格训练。

二、林皓贤老师、姜鑫宇老师和李志鸿老师启蒙再造之恩。

三、母亲王伏兵女士、外公王才远先生和外婆蔡叶群女士的悉心照顾与关怀。

四、砚席萧文禧先生在撰写本文期间给予意见、编辑和校阅方面的鼎力相助。

五、砚席利远鹏先生、吴颖琦先生、吴普峰先生和李筠荞小姐学途共勉。

谈到中国近世王权,北宋(960—1127)政权的由唐(618—907)时的「东部欧亚大陆跨域交流的多元国家」重新演变为「东亚地区的儒教国家」,赵匡胤(宋太祖,927—976;960—976在位)建立的宋帝国(960—1279)在当时也被视作承接五代的「第六代」,帝国前途未卜1,为了保证政权的长久性,赵匡胤及其后继者推行「崇文抑武」的基本国策2。在北宋皇帝的观念中,天被视为宇宙和人间秩序的最高存在,成为一种象徵性的符号。作为祭天的主祭人,皇帝通过对南郊祀制度的变革,集中展现了北宋统治者的天命观和政治观。在天命观方面,北宋皇帝通过祭天仪式既延续了传统的礼制文化,同时也旨在证明王权的合法性。而在政治观方面,北宋皇帝通过南郊祭天这一礼仪性活动,向士大夫和民众展示了一种社会伦理秩序,从而确立了皇帝自身的绝对权威。北宋的统治者从中晚唐与十国利用佛教统治转变为重新重视儒教的作用,以至于在北宋都城开封,以皇帝为首的官方统治阶级对儒教进行着一定规模的贊助与支持,儒教被视为有助于君王教化国家人民的工具,都城开封也成为了北宋王权展示礼仪的重要舞台。

在人类历史上,都城作为国家权力所在地,是人口、交通、资讯汇集的中心地。散居在广阔地域的人们以都城作为核心进而形成一个统一的政治权力为主的城市网。所谓王权,是指前近代的统治者和王国的政治权力及权威。前近代王权权力的传播与其权威所辐射的范围仅限于由以都城为核心以及点与线构成的城市网。3自然无法与近代国家的政治权力通过交通与信息传播渗透到国内城市与农村各个角落相提并论。所以,前近代国家的统治者通过都城范围内的祭坛与超自然界进行神话与礼仪的沟通,成为明确以皇帝为核心的统治集团,也有助于树立及巩固统治集团的共同意识。不过,一个国家的统治者始终生活在人类世界,其与超自然界的众神的沟通方法与形态在人类历史中不断变迁。

谈到中国近世王权,北宋王朝在诸多场合通过各类媒介频繁展示自身的权力与合法性,一整套仪典系统凸显了皇帝凌驾于万人之上的独特地位与其在整个国家中的核心作用。早于北宋的五代十国时期(902—979),各政权都在力所能及地举行国家礼仪,其目的就是为了获得辖区内士庶的认同、增强本政权对辖境内臣民的凝聚力,并以此强化割据势力。朱温(后梁太祖,852—912;907—912在位)、李存勖(后唐明宗,867—933;926—933在位) 及郭威(后周太祖,904—954;951—954在位)都曾经依照按照儒教仪式进行祭祀活动4。

在宋太祖将国都定在开封后,开封成为帝王之都,天子之地。宋代开封城的建筑和佈局与都城范围举行的国家祭祀意识体现了王权与礼仪的关係;而郊祀作为王权合法性与正统性的一种依据,加上北宋时期皇帝亲郊的变化,说明北宋时期郊祀的选择权和主导权由皇帝掌控,这从另一个角度凸显了北宋王权的成功展示。

第一节:研究的目的与动机

探讨北宋王权的既有研究多侧重于其「理学」与「思想」,试图证明北宋皇帝的统治正当性源于儒教,并通过一整套国家祭祀的仪典系统来展示其王权。但是,与唐帝国相似,宋帝国虽然在崇尚儒教的同时也支持道教与佛教的发展,但在国家礼仪中,北宋民众却很难见到「皇帝」的身影。所以,北宋皇帝需要重新利用儒教教化并驾驭其臣民。

宋帝国的礼仪体系以「郊祀礼仪」和「太庙礼仪」组成。其中,象徵君主受命于天的郊祀礼仪具有更加突出的地位。宋太祖在宋立国后多次在都城开封进行亲郊并颁布南郊诏书,而祭坛也是北宋都城神圣空间与政治空间交融的展示场所,使都城范围进行的国家祭祀成为展示王权的场所。北宋前期的皇帝试图通过国家祭祀的礼仪仪式与构筑神圣空间来塑造自身神圣统治者的形象,进而加强王权。而作为王权统治合理性的来源之一的儒教,为何在北宋时期受到统治者与统治阶级的青睐?儒教如何通过都城与王权进行互动?强化王权的政治权威?上述问题的探究,应有助本文进一步探究北宋王权的宗教性质。

本文旨在探讨儒教王权在北宋初期的历史作用,本文所指的北宋初期涵盖太祖、太宗(赵炅,939—997;976—997在位)、真宗(赵恆,968—1022;997—1022在位)、仁宗(赵祯,1010—1063;1022—1063在位)四朝(960—1063)。在客观意义上,北宋初期的君主利用儒教思想进行统治的行为,的确可视为一种政治手段,有助建立政权的政治论述与政权合法性。不过,我们还应当注意到,在政治层面之外,有关王权通过儒教的宣传与传播亦反映君主对于理想世界的想像与建构,他们从「儒教」与「祭祀仪式」当中寻求统治方法,并运用他们的权力将其理想付诸实行。同时,对于生活在中华帝国早期的人而言,都城范围内的祭坛是毋庸置疑的神圣空间,反映了世界运行的规则。北宋儒教王权真实性及其意涵与北宋初期的统治者如何通过儒教与礼仪统治国家,是本文的两大研究目标。此外,本文也打算从宋开封这座都城的空间佈局与祭坛分佈进行比较,探究北宋时期王权在都城范围的实践成效。本文正基于上述推想,希望通过是次研究检视并论证北宋初期的王权如何透过礼仪,在都城建构出某种神圣空间,以及该空间在政治上的意义。

本文共分为四章。第一章为「绪论」。在绪论里,笔者将会论述是次研究的源起、目的与学术意义。此外,本章亦会批评性地归纳学界的研究成果,作为本文试图对话的对象。最后,笔者将说明本文对儒教如何塑造宋帝国王权,检讨王权、礼制思想与都城空间的研究方法和局限。第二章为「儒教王权与都城空间」。首节将会分析都城开封的空间佈局与礼制思想。次节则分析城市形态与权力空间的建构。通过疏理城市形态与权力空间,藉此考察北宋统治者如何通过儒教及都城开封统治臣民的手段,王权如何通过儒教在政治和道德领域起作用。第三章是「都城礼仪空间与郊祀仪式」。本章首节将会考察宋太祖至宋太宗统治时期(960—997)皇帝通过祭祀仪式及礼仪空间的建构,实现儒教王权的变化,从另一角度揭示北宋统治者的潜在动向。次节则以真宗、仁宗时期(997—1063)为焦点,分析这一时期郊祀礼的新变化。第四章为「结论」,既是对本文的研究作一归纳,也希望指出儒教王权与都城礼仪空间研究的重要性,并建立相关课题未来的研究方向。

第二节:研究回顾

在文献回顾的部份,涉及北宋王权如何通过都城空间与祭祀仪式展示的研究。以下,第一部分「儒教王权与都城空间」以都城开封为背景作回顾与探讨,第二部分「都城神圣空间与郊祀仪式」的回顾与探究,并在最后提出自己的见解与问题意识。

谈到北宋的国家祭祀研究,近二十年来,学者们在研究唐至北宋时期皇帝亲郊仪式方面已经取得了一些重要的进展。日本学者金子修一在这方面进行了深入的探究,重点研究了唐代南郊亲祭仪式的实施方式以及与政治局势之间的关联;吴丽娱则对晚唐南郊亲祭仪式与王权盛衰之间的关系进行了探讨;杨倩则对北宋皇帝亲郊仪式难以实行的原因及其性质的变化进行了详细分析。这些研究成果为我们理解唐至北宋时期皇帝亲郊仪式的实施提供了重要的支持。5 在王权礼仪方面,甘怀真指出「皇权、礼仪、经典诠释」三者交互影响所产生的威仪观是由统治者的身体为媒介通过包含语言以及与仪态配合的器物(所谓礼器),以展示所谓威仪。威仪观也预设了只要支配者的身体能实践威仪的规范,被支配者自然会顺服其支配。此支配关係的预设之所以能成立,是因统治者相信可以藉由威仪的实践与宗教的神圣领域相联繫,宗教的力量可以保证支配体制。6

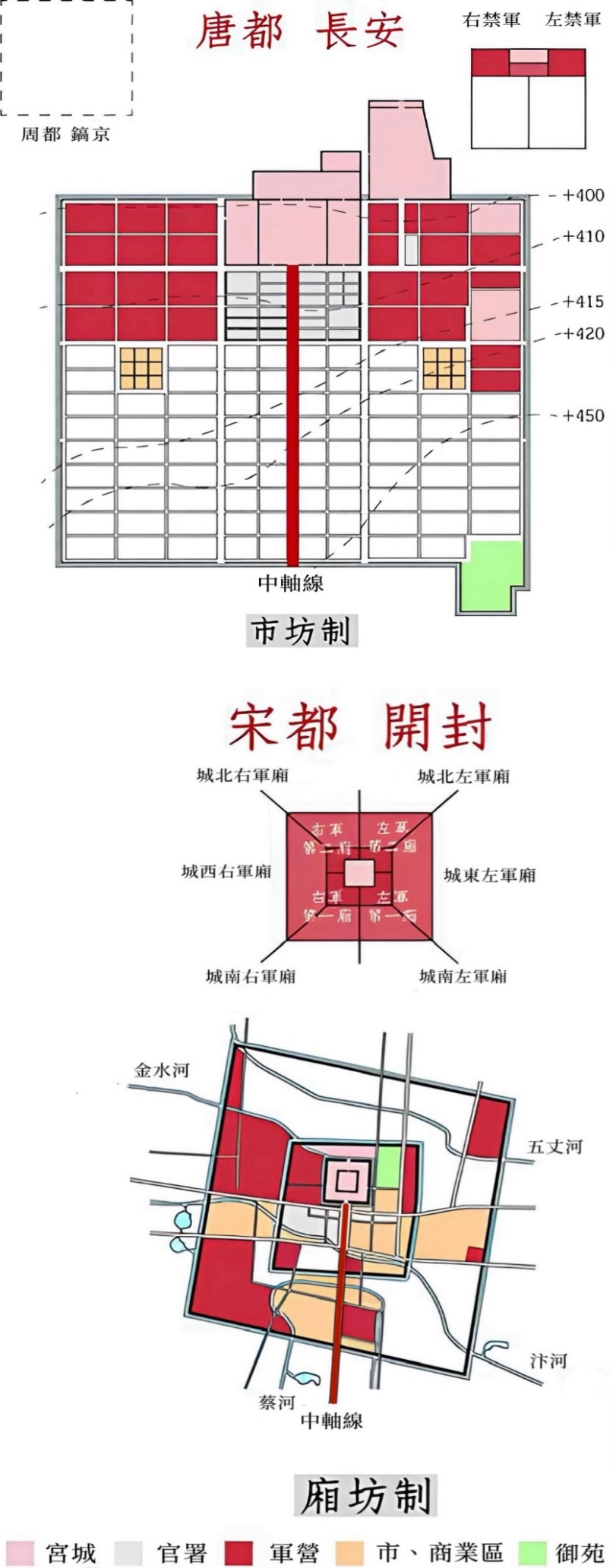

谈到都城与空间方面的研究者,周宝珠对北宋定都开封的诸因素以及开封宫城、里城和外城做了详细的考证,主要介绍及论述在北宋东京(开封)的城池结构、商业、文化、市民生活及宗教等方面;杨宽指出从秦汉以来,皇家宫苑一般都建于都市之北部,有座北朝南、君临天下的气象,而从周世宗显德四年(957)重建东京宫城,居于都市中心,成为宋元明清各朝的楷范,并从考古和文献资料视角对中国古代都城进行了详细研究;宁欣指出都城开封的经济社会变化与都城地域空间的变化,如平面空间、立体空间等,并强调这些地域空间变化与开封城市经济社会之间的互动性。7另外还有日本学者的研究也具有代表性意义,久保田和男指出从城市景观的改变和治安制度的完备,讨论开封城成为北宋首都的原因兴起的原由,是因为都市礼仪和各地漕运的发展,使都市逐渐建立出一种权威性基础,并论述北宋开封的城市结构和演变,有助于釐清开封的空间结构;另一研究者妹尾达彦以往比较都城史研究的观点,致力于运用「都城比较」这样一个概念进行了系统性分析,并且使用东部欧亚的角度对宋代开封予以探究。8

本文选择从「郊祀礼仪」和「太庙礼仪」作为切入点,皆因这两个仪式与北宋皇室的关係甚密且具代表性。学界也有相关的专着、论文作相关的论述。在宋代,国家礼仪是重建「儒教国家」的重要表现,宋代国家礼仪在当时是以生动的「视觉性」展示在开封城的居民眼前,透过国家礼仪,我们可以见到官方宣扬宇宙秩序与地上秩序的对应概念。妹尾达彦强调王权藉由在都城建构礼仪空间,利用特定的文化装置与礼仪展演,视觉性地展示王权并彰显其政治权威。在宋代开封城四方都设有皇帝祭祀的祭祀所(例如方丘、五帝、圆丘等),其中,南郊的祭祀圆丘是最重要的国家祭祀礼仪,在皇帝郊祀时,皇族、文武官僚、外国使节等人都会参与,在仪式过程中,参与礼仪的人们可以看见礼器的铺陈;仪式会场所演奏的音乐、舞蹈,透过感官,令参与礼仪的群众感受到国家祭祀的庄严与神圣性。在郊祀礼仪中,主要是由皇帝与参与祭祀的人员来进行仪式,仪式中参与的皇族、官员则是观礼的观众,仪式中皇帝显然是唯一的主角,这也有着彰显皇帝承接天命的寓意。9宋代国家礼仪应该有助于宋代皇帝、官方建构政权的合理与正当性。妹尾达彦提出的「礼仪空间」观点认为礼仪涵盖了祭祀和仪式两大元素,并通过将这些元素在空间中的具体位置(点)、连接这些点的路径(线)以及由此形成的广阔范围(面)相结合,创造出一个具体的活动场所(场)。这种空间不仅是物理上举行宗教仪式和祭祀的地点,也是一个分析和观察这些活动如何在空间中具体实现的框架。10透过对礼仪空间的研究,可以揭示出它们背后的权力关係和宗教观念,理解这些仪式和祭祀在塑造和反映社会文化及信仰体系中的角色,及其对于社会结构和宗教信念的维护或转变的影响。探讨北宋皇帝在都城开封范围进行祭祀仪式的政治与宗教关係。北宋王权与儒教交涉的複杂性和多样性的重要性已得到了学术界的认识。但是,此一课题仍有很多空白需要进一步探讨和填补,如具体交涉形式、影响程度等讨论国家祭祀模式与背后的政治、文化、宗教等影响;因此,有不少专着与论文立足传统文献与出土文物,从宗教与史学角度分析北宋统治者通过宗教进行统治,以及它背后的政治、文化、宗教含义。

综上所述,过去有关都城开封的研究主要是通过中国古代史与城市空间研究的视角进行探究;本文聚焦的对象为北宋王权儒教、礼制与皇帝制度,有关儒教王权的探讨并不多见,即便有相关讨论,也多数是以儒教经典中的思想与哲学作为研究视角。在儒教与中古中国政治史的讨论范畴中,儒教王权常被忽视,形成相关研究上的空白。

第三节:研究视角、方法与架构

本论文将透过都城开封,探讨北宋初期统治者或统治阶层如何通过都城空间使用儒教,在自国建构与展示其儒教王权。关于儒教王权,本文定义如下:首先,统治者依据儒教文本、思想、理念作为理论依据,宣称自己拥有的权力。第二,统治者选用儒教文本、思想,理念,建构君王自身统治的神圣王权(Sacred Kingship)与意识形态。第三,统治者通过具一定规模的统治集团选用儒教理念,使得统治集团宣称拥有的权力。11

关于儒教王权的建构,涉及「统治者」根据政治或宗教需求而进行行动,统治者会「选择」与「使用」儒教作为政治行动与实践的重要思想与文化资源,以此建构统治合理性、稳固与强化与政治权威。通过整理与检视文献,我们能够发现前人在北宋儒教的研究上已经取得了丰硕的成果。但是,儒教王权通过都城空间的建构与展示,也涉及统治者如何藉由儒教的「媒介」,向人们传达其政治与宗教理念与主张。礼制思想的媒介相当多元,例如皇、宫二城的建筑结构、空间佈局、官方礼仪,以及都城范围所举行的郊祀礼,都是官方向民众展示王权的重要途径。12因此,就都城空间建构王权而言,将其放在北宋前期的政治中看待,相信还是具有潜力的研究方向。本文尝试从这个角度出发,希望能够为现有的研究作整合性的工作,提炼并创造新的研究价值。本文立足在学界的研究成果上,重新对相关课题作进一步演绎和思考。透过全面掌握和解读传统文献,如历史与儒教典籍,同时辅以多媒介的历史材料,探究北宋政权如何利用儒教与一整套祭祀礼仪传播王权,实现其治理国家理想。本论文着眼于此,除了讨论都城空间的建构外,礼仪活动也是建构政治与宗教论述的重要资源,以及官方如何藉由都城空间与儒教媒体建构神圣空间,以争取多样受众的支持与效忠。

本文的一大困难在于考古材料的搜集。从学界目前的考古成果所见,能够完整保存下来的宋代开封都城的遗址相当稀缺。这意味着我们无法通过对上述的都城空间与祭祀场地进行实地考察,对北宋时期都城开封作全面性的考察和分析。因此,本文研究仍然有不少的局限性,难免大量依赖现有的传统文献13外,亦会运用方志14与大量史籍15,在研究取材上难以取得重大突破。

北宋都城开封,是当时东亚的主要都城之一,自战国时期(前476—前221)的魏国,五代时期的后梁、后晋、后汉及后周均建都于此。开封历史悠久,建置和城建沿革復杂,其演变情况与北宋东京(开封)城关係密切。16其城市布局,既受政治、经济、宗教等规划思想的影响,又受历史、地理等客观条件的制约,具有多元性与復杂性。这些因素不是孤立的发生作用,而是结合在一起形成一套復杂的作用机制。北宋官方如何利用儒教的礼制思想在都城开封构筑礼仪空间,是本章探讨的核心。

第一节,探讨北宋儒教发展的脉络,经历五代十国的溷乱局面之后,北宋统治者及学者都急切地希望建构一套新的儒教统治论述。这一套论述上承于唐代「安史之乱」后儒者的反思。此外,五代对于儒教及礼仪建筑的修筑也为北宋初期儒教的发展奠定了基础。

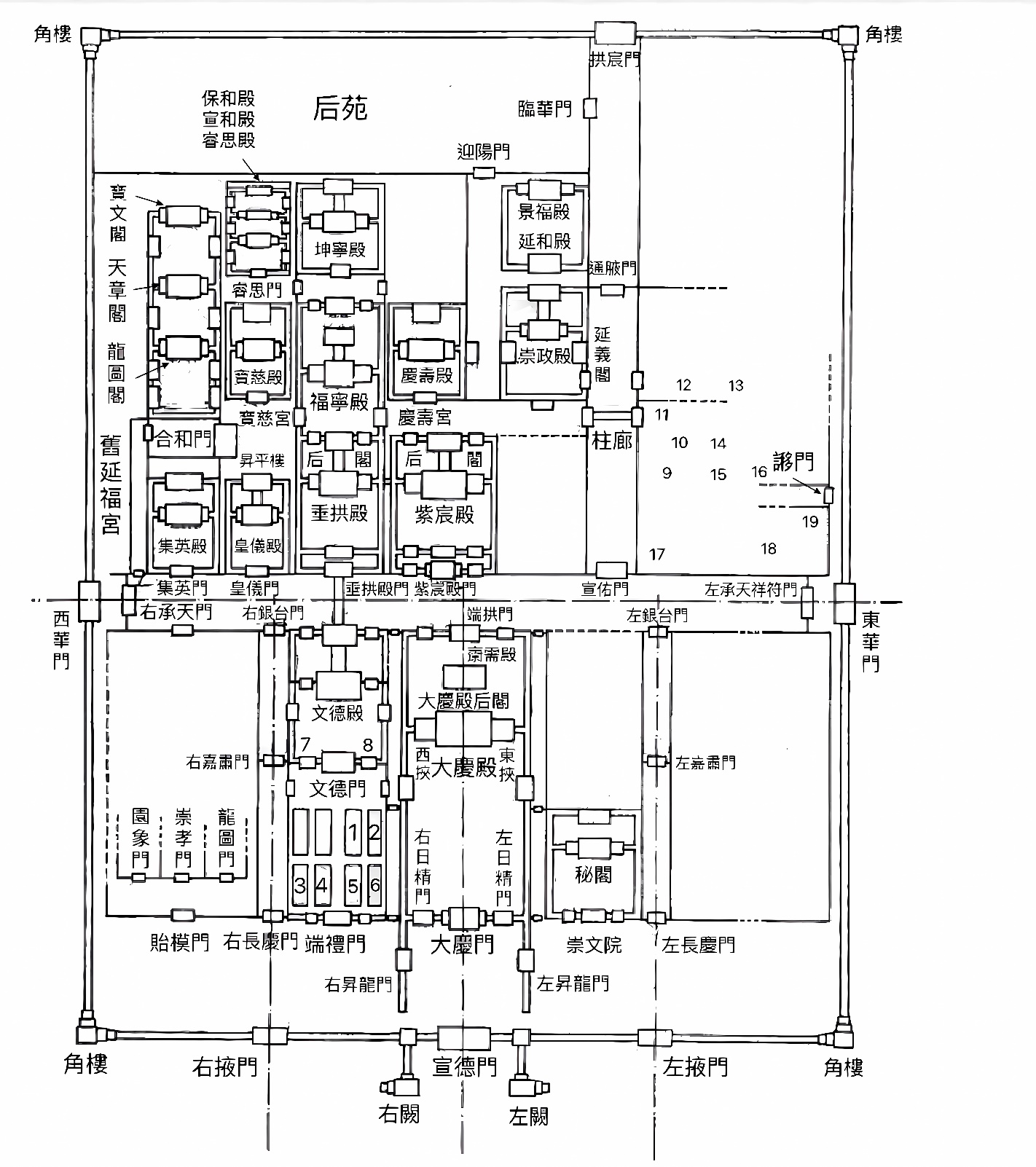

第二节,探讨北宋统治者如何通过开封皇城与宫城的佈局利用礼制思想塑造相对应的礼仪空间,在太祖朝,通过对皇宫的增建工程来更进一步的构筑以儒教宗法伦理制度为主的礼仪空间。

第三节,探讨都城开封政治与权力空间的建构对于王权统治国家的意义,以及皇帝和大臣之间的联繫。通过官僚机构通过都城空间帮助王权扩散其影响力,以及相关权力的限制,并观察大臣和官僚机构的权力在与王权的制衡。

第四节,探讨中轴线与都城空间的构建,中轴线对于都城空间格局建立与完善方面具有不可替代的作用。北宋皇帝如何通过不断扩张的都城空间以体现王权的庄严肃穆和伦理秩序,后来演化成为表达宫城礼制的重要规划设计方法,礼仪空间线自始至终都作为重要的媒介对都城与王权的传播起着至关重要的作用。

第一节:北宋初期的儒教论述

儒教是中国历史悠久的传统宗教,其源头可以追溯到传说中的伏羲(伏羲氏,?—?)、黄帝(轩辕氏,?—?)时代。当时已经出现了王者祭天的传统,为儒教的形成奠定了基础。周朝建立后,周公姬旦制定了先进的礼仪制度,将政治和宗教巧妙地结合在一起。孔子(孔丘,前551—前479)在春秋时期整理了被认为是古代圣帝明王创造的文化成果,并提出了自己的理论,希望这些文献能够成为后世人们行为的指导准则。这些经由孔子整理的古代文献,成为了儒家经典的基础;同时,儒家把关注点放在了入世,余英时指出:「儒家不但不是巫,而且尽最大努力与巫传统划清界限」17。到了汉代,由于国家统治的需要,从汉武帝(刘彻,前156—前87;前141—前87在位)开始实行「独尊儒术」的政策标誌着传统国家宗教彻底儒化的开端,亦是儒教真正确立的起点。18

隋唐时代,礼仪制度的建设达到了巅峰。唐代中期制订的《开元礼》成为后代礼仪制度的典范,其中对祭天、祭祖、祭孔等仪式做了详尽而具有法典意义的规定。这些规定不仅明确了各种礼仪的程序和细节,也反映了当时政府对礼制建设的重视。19然而,到了唐朝后期,儒者们开始反思儒教在现实社会中的效能。他们意识到,仅仅依靠外在的礼仪规范并不足以真正推动儒家思想的实践。为了强化儒教的影响力,儒者们提出了两个重要主张:其一,他们认为应该坚决排斥佛教和道教的影响。在他们看来,佛道二教的某些思想与儒家理念不相符合,可能会削弱人们对儒教的信仰。因此,排除佛道之学,捍卫儒家正统,成为当时儒者的共识。其二,儒者们主张应该更加重视人们内心的修养。他们意识到,单纯的礼仪动作并不能真正体现儒家的精神。20只有培养人们发自内心的虔诚态度,才能使礼仪成为一种自觉自愿的行为准则。因此,儒者们开始更多地探讨心性问题,试图从道德情感和精神境界的角度,深化对儒家思想的认识。总之,唐朝后期儒者们的反思,标誌着他们开始将理论探索的重心从外在的礼制建设,转移到内在的心性修养上,为宋代理学的兴起奠定了基础。21

虽然五代时期战乱频仍,但儒教发展并未中断。后周太祖(郭威,904—954;951—954在位)曾到山东参拜孔子。广顺三年(953),郭威病重,试图于南郊祭天来延续寿命,但郊坛仍在洛阳。在臣子的建议下,郭威决定在大梁(即宋代开封)兴建天坛、社稷坛及宗庙,这些建筑为宋初开封城所继承。显德五年(958),周世宗(柴荣,921—959;954—959 在位)命窦俨(919—960)修撰《大周通礼》、《大周正乐》,《宋史・列传第二十二》记载「(窦俨)所撰周正乐成一百二十卷,诏藏于史阁」22。可见窦氏所校订的礼乐为宋代官方所採用。窦俨主持修撰的礼乐典籍以及五代修筑的儒家礼仪建筑,为宋初儒教的发展奠定了重要基础。宋初君主对前朝文化遗产的接受和沿用,反映了他们巩固儒家正统地位的努力。

第二节:空间佈局与礼制思想

北宋建国初期,都城建制沿袭了五代晋、汉、周的旧制,设立四京,以开封府(汴梁)为东京、河南府(洛阳)为西京、应天府(商丘)为南京、大名府(邯郸)为北京23,并将国都设在东京开封府(汴梁)。北宋时期的东京开封府城承袭了后周时期的都城布局,包括外城、内城、宫城三城环套的总体结构。从内到外分为三个圈。第一圈为城中心部分,即是皇城,其中心是皇宫。第二圈城为内城,第三圈城为外城。根据20世纪80年代考古工作者在今天开封市潘杨湖一带发现了早期城址,据称为北宋皇城遗址,实测皇城长900米,宽700米;内城长2800米,宽2400米;外城长5700米,宽4800米。24在此基础上,北宋在此基础上进行了扩建和改进,进一步完善了都城的规划。因此,北宋开封府城既延续了城市发展的传统,又突显了其作为都城的特色,成为了北宋的政治、经济和文化的中心。

北宋开封由外城、内城、皇城与宫城四重城垣组成,将中国古代「内城外廓」的城池结构发展到极致。中国古代帝王自称为天子,「受天命」来统治人间。都城作为帝王之居,则也刻意模拟天上星宿的「神灵世界」,即所谓的「象天设都」,希望藉此获得一种超自然的神秘力量,以求国祚永存。《周礼・地官司徒》曰:「日至之景,尺有五寸,谓之地中,天地之所合也,四时之所交也,风雨之所会也,阴阳之所和也。然则百物阜安,乃建王国焉。」即帝王在人间的国都应居大地之中25;《尚书・召诰》曰:「王来绍上帝,自服于土中。」26周成王得到上天旨意在天下中央(即当时的洛邑)建立首都,进而定下要从中央治理人民的成例。《管子・度地》曰:「天子中而处,此谓因天之固,归地之利。内爲之城,城外爲之郭,郭外爲之土阆。」27管仲认为天子要在中央建城,利用天然稳固的地形,集中全国的土地财利。天子定都在中央是源于周人卜问上天后得到的旨意,同时具有地理气候及掌控全国政治及经济的实际考量。开封皇、宫二城的范围,与古人视「九五」为尊位有关。《周易・乾卦》曰:「九五:飞龙在天,利见大人。」28孔子认为龙可以代表有德行的人29,当这些有德行的人放在正确的位置,就可以成为君主。30故被认为「当位」的「九五」31象徵人间的等级之最,为帝王之数,不可潜越。《周礼・考工记》中记述关于周代王城建设的基本规划思想和城市布局,其中营国制度「匠人营国,方九里,旁三门。国中九经、九纬,经涂九轨。左祖,右社;面朝,后市。市、朝一夫。」32即都城佈置应为九里见方,每边开三门,纵横各九条道路,南北道路宽九条车轨,王宫的路门外左边是宗庙,右边是社稷坛;王宫的路寝前面是朝,北官的后面是市。每市和每朝各百步见方;基于《周礼》的记载,北宋都城开封的城市佈局以宫城为核心,居全城中心,宫殿分佈在中轴线的中央与西边。这种以宫城为全城中心的布局与礼制思想在建筑布局上的体现遥相呼应。

北宋东京(开封)「宫城周廻五里」33,源自唐代汴州宣武军节度使衙署。后梁建都后,改衙署为建昌宫,后晋更作大宁宫。34至后周时期,周世宗又以此为宫城,逐步形成了开封皇、宫二城相套的平面格局,但由于五代战乱频繁,统治者大多无暇进行营建,致开封皇宫「未暇增大」35,「虽加营缮,犹未如王者之制」。36北宋定都开封后,宋太祖于建隆三年(962)敕令对皇宫进行增建,《宋史・地理志》载:「建隆三年,广(后周)皇城东北隅。命有司画洛阳宫殿,按图修之,皇居始壮丽矣。」37而《宋会要・方域》一之一也有记载:

太祖建隆三年正月十五日,发开封浚仪县民数千,广皇城之东北隅。五月,命有司案西京(洛阳)宫室图修宫城,义成军节度使韩重贇督役。四年五月十四日,诏重修大内,以铁骑都将李怀义、内班都知赵仁遂护其役。38

而对于此次开封皇宫的营造,太祖要求甚严,要求皇宫「凡诸门与殿须相望,无得辄差,故垂拱、福甯、柔仪、清居四殿正重,而左右掖于昇龙、银台等门皆然,惟大庆殿与端门少差尔。」39宣德门(端门)经改建亦与大庆殿在一条直线上。此外,将甘露寺从皇城东北角迁于开宝寺近,将皇城的东北隅进行展拓,而皇城的西北隅可能由于太岁在戌,因而没有进行任何修筑,乾德四年(966),「二月癸卯,(太祖)视皇城役……五月,南唐贺文明殿成,进银万两。」40开宝元年(968)北宋开封皇宫正式竣工,至此「皇居始壮丽矣」41。而宫城各门均基本保持在一条直线上。《荀子・大略》曰:「欲近四旁,莫如中央。故王者必居天下之中,礼也。」42荀子认为君主的居住地必须在天下中央是一种礼制,而在五个方位「东西南北中」中的「中」是统治者应该居住的方位。因此「中心」或「中央」便成了代表最高权力等级的象徵。在儒家宗法伦理制度的影响下宋开封城自然也构建起一系列「分尊卑」、「别贵贱」的建筑等级制度,从群体到单体,由造型到色彩,从室内到室外都有严格的等级秩序,不仅有实用功能,也有象徵性功能,是等级关係重要的标誌。宫城与皇城的总体布局和设计思想严格遵循了「周礼」的要求。整个由外朝和内廷两部分组成,皇城是统治者及政府官员办公的场所,宫城是统治者日常生活的场所。庭院建筑组群是按照一条贯穿南北的中轴线有规律地排列着,所有主要的建筑都排列在中轴线上,其他建筑按中心对称的原则分布在中轴线两边。中轴部分是宫城的中心,位于中轴线前部的大庆殿,以及周边的文德、紫宸、垂拱三殿是皇帝举行盛大典礼、重大仪式、朝见文武百官的重要礼仪场所。故此,宫城的地位最为重要突出,在建筑布局上处于整个开封城最重要的位置。大型宫殿建筑多用「轴线法则」,宫殿以城市为依託,城市以宫殿为中心,其特点是重点突出,主次分明,突出王权的至高无上,这是礼仪空间的体现之一。

其次,将福柯(Michel Foucault)所阐述之「权力空间」(Power Space)概念43代入北宋开封城的王权统治与礼仪空间的构成可得出层级监视三要素。第一,统治者要位于天下中心,因为从方位上讲只有位居中心才可以同时对四面八方进行统治,第二,这种统治是具有意识的和持续的可见状态,因为只有这种无时无刻的监视才能对于其统治之下的人民造成一种威压,从而可以确保王权能够形成一种自动的机制发挥作用。第三,就是这种统治必须是具有不同层级的,层级的产生是由于所辖领土过于庞大而产生的,因为单层的统治网络不能复盖到整个开封城。以上三点是构成複杂的王权与统治机制的基础,皇城、里城和外城城墙的构成满足了这三点。但是,由于城市规模的限制以及中国传统院落的居住模式,统治者的视线难以穿透层层障碍,实现对民众的直接监视和统治,因此这种统治实际上并非连续不断的。而位居皇城内部的宫城是对层级监视的一种强化,皇城主要监视的对象是身居高位的大臣,由于皇城城墙规模的限制其对于整个城市的统治能力相对较弱,而都城在这个方面则弥补了对于开封城占大多数的平民百姓的统治力度,同时能使王权的威仪延伸至城外,所以说,皇城与宫城的大型宫殿既是统治者统治地位的象徵,也是借其规模气氛加强其统治地位的手段。

第三节:政治与权力空间的建构

就王权对于国家的统治而言,皇帝和大臣的联繫是至关重要的。因为王权一方面需要大臣与官僚机构的辅佐,另一方面还要对他们的权力进行限制。从中古到前近代的发展过程中大臣和官僚机构的权力在与王权的制衡中逐渐下降,从宋开封城官府位置的逐步外移可窥见一二。宋开封的三省六部等中央政权机构的衙署散佈于于皇城南侧端礼门与文德门间的朝堂。《东京梦华录》记载:「入门东去街北廊乃枢密院。次中书省。次都堂(又称政事堂,宰相朝退治事于此)。次门下省。次大庆殿外廊横门」44,又建中书门下省和国史院「榜曰『中书』,为宰相治事之所」45。此外,政事堂亦称东府,管理行政;其西的枢密院称西府,管理军政,两者对持文武二柄,「号称『二府』」46。于此同时与王权的增强相对应的是官僚机构的外移使之处于层级监视的范围之内,而与统治者联繫紧密的小型权力机构的内化则将王权置于监视的体系之外。抽象的来看这种权力的内聚产生的是一个单向的王权的监视,由内向外,内部处于监视的真空状态,王权由位于金字塔顶端的宫城辐射都城乃至全国。因此,这种权力结构最基本的动因则仍主要是藉此以宣示王权的合法性或正统性权威、突显统治者凌驾人民之上的国家权力,并在更大空间范围和城市网络内获取更多的权力与缔造统治者本身的威严。

第四节:中轴线与都城空间

中轴线观念穿插在中国不同王朝的都城建设中,具体做法是有意识的将一系列的宫殿建筑排放在一条前后一致的线上,以体现王权的庄严肃穆和伦理秩序,后来演化成为表达宫城礼制的重要规划设计手法。实际上中轴线并不是一个单独的实体存在与人类空间,而是通过具体的建筑的空间布局来展现的。中国历史上各王朝的统治者讲求宗法礼制,中轴线设计目的是为了构建主次尊卑的伦理关係,所以每个王朝的统治者都会在都城的规划建设中通过建筑空间布局表达。可以说,中轴线是礼仪制度的产物,也是表达礼仪观念的手段。特别是在古代王朝都城规划发展进程中,为表达天命、王权的至高无上,宫城设计以中轴线来统摄全局实在是再好不过的办法。《说文解字》曰:「中,内也。从口丨,下上通也。」47,有流通之义。上文提到北宋开封(东京)城形成皇城、里城和外城构成的圈层空间结构形式,皇城位于全城中轴线上;里城即唐汴州城;外城为后周世宗所筑之罗城。这一时期城市用地功能有了明显的人为划分痕迹,开封城内纵横交错的格网道路,大致呈「井」字形,整齐有序;《东京梦华录》记载:

自宣德楼一直南去。约阔二百馀步。两边乃御廊。旧许市人买卖于其间。自政和间官司禁止。各安立黑漆杈子。路心又按朱漆杈子两行。中心御道。不得人马行往。行人皆在廊下朱杈子之外。48

宋代诗歌亦有提及:「州桥南北是天街」49即从皇城宣德门向南,经里城州桥至朱雀门,直到外城南薰门,为御街,即宋开封的中轴线。御街分为三段,中间是皇帝专用,其中由大内通往南薰门的御街最宽且直,是全城的中轴线。

中轴线居中布局,体现了「择中立宫」的理念,一般以宫城的大殿作为中轴线的起点,向南延伸,体现「向明而治」的思想。无论唐长安城、还是宋开封城,宫城轴线均以起自宫城内的大殿,向南延伸,出宫城正门,在门前构筑一条显着的大街50。宫城轴线规划较少出现向宫城北延伸并在城内形成一条大道的规划手法。唐长安城宫城北部的玄武门与宋开封城北部的景龙门也不与中轴线对应。也就是说,古代都城的宫城中轴线与其南部的主要街道存在必然联繫,中轴线一般不向北延伸,故宫城北门或其对应街道与中轴线没有必然联繫,也不一需要定位于中轴线上。

「祖宗之法」是有宋一代施政方针的一大基本原则,邓小南将其定义为:「『祖宗之法』是宋人口中、笔下经常出现的提法,其实质是指宋太祖、太宗以来逐渐形成的以防微杜渐为核心精神的基本治国原则,以及在这一原则指导下的诸多做法与说法。」51由此可知太祖、太宗属于北宋帝国的奠基者是宋代「祖宗之法」原则的奠基与开始时期。

如果按照「文治武功」的标准来判断,太祖、太宗属于北宋帝国的奠基者。由此看来,北宋初期的郊祀也是统治者利用儒教思想和礼制维护并巩固王权的手段,对北宋初期郊祀的研究有助于了解北宋皇帝如何利用儒教王权在都城空间进行一系列的礼仪仪式。神圣地点是被认为与日常环境截然不同、拥有特殊意义的地方,它们被视为与超自然力量建立联繫的有利场所,吸引人们前往进行朝圣。本章即从北宋初期太祖、太祖、真宗和仁宗四位君主统治时期的郊祀切入,并结合太祖、太宗在北宋初期的作为,以郊祀这一利用儒教思想加强王权政治行为作为突破口,从新的角度对北宋前期统治者如何通过都城范围的神圣空间(祭坛)与礼制典礼传播并巩固王权的进行一定的剖析尝试。

第一节「北宋初期皇帝亲郊制度的承继」,探讨北宋初期皇帝亲郊制度的承继与发展的脉络,经历五代十国的溷乱局面之后,北宋统治者急切地希望构建一套行之有效的祭祀仪式;此外,晚唐五代对于儒教及礼仪制度的运用也为北宋初期郊祀仪式的发展奠定了基础。

第二节「郊祀与都城神圣空间的建构:太祖至太宗朝」,探讨北宋太祖、太宗作为北宋郊祀仪式开始时期的奠基者,如何通过都城开封空间利用儒教的礼制思想和一系列典礼佈局塑造相对应的神圣空间,在太祖朝,通过以唐代《开元礼》为蓝本的仪式变革来更进一步的构筑以儒教宗法伦理制度为主的合法统治与儒教王权的权威。

第三节「空间与权力的连结:真宗、仁宗朝郊祀的变化」,探讨真宗与仁宗如何延续前两位皇帝建构的郊祀制度并演化出具有皇帝个人特色的典礼与叙事维护并巩固王权,以及皇帝和大臣之间的联繫如何影响郊祀制度的变化,以及相关儒教王权在这一时期的演变,总结北宋初期四位皇帝如何利用儒教王权进行统治。

第一节:北宋初期皇帝亲郊制度的承继

《左传・成公十三年》云:「国家大事,在祀与戎。」52郊庙祭祀源于商周时期,作为一种仪式活动,不仅仅是一种宗教信仰,更是上层建筑和国家理念的象徵和代表。《礼记・祭统》云:「凡治人之道,莫急于礼。礼有五经,莫重于祭。」郑玄注:「礼有五经,谓吉、凶、宾、军、嘉也。莫重于祭,以吉礼爲首也。」53因此吉礼在国家礼制中占据最为重要的地位,《周礼・春官・大宗伯》言:「以吉礼事邦国之鬼神」吉礼祭祀的对象是天地间的鬼神,54《晋书》曰「吉礼之大,莫过于祭祀」55可见在国家祭祀制度中郊祀最为重要;《左传・成公・成公二年》有言:

唯器与名,不可以假人,君之所司也。名以出信,信以守器,器以藏礼,礼以行义,义以生利,利以平民,政之大节也。若以假人,与人政也。政亡,则国家从之,弗可止也已。56

由此可见,祭祀等级象征着权力的等级,国家祭祀的主祭身份象徵着国家的权力。历代皇帝对主祭身份最为看重,他们垄断对天地人三界主神的主祭权。在郊祀、宗庙、国家社稷的祭祀以及封禅、明堂等国家大典的祭祀活动中,行使主祭权的只能是皇帝本人。57

郊祀礼源于「天人合一」的宇宙论儒学,从此逻辑而言,天是有道德的,天的道德实际上是人的道德反映到上天的结果。在这种天人同构学说下,人和社会的正常状态与天的正常状态相对应,所以一旦发生灾害即天不正常由此造成的社会不正常,最终要归咎于皇帝的失德,天人感应学说硬是将自然灾害与皇帝的道德捆绑在一起,其导致的后果就是对皇帝德行的衡量直接取决于天灾的多少。北宋的郊祀礼是在前朝郊祀礼的基础上进一步发展和变革的,期中南郊郊祀的思想渊源来自于先秦时期的祈报观念,于冬至日在都城开封(汴京)南郊举行祭天仪式,也与古人的阴阳观念密切相关。甘怀真在《皇权、礼仪与经典诠释:中国古代政治史研究》一书中揭露:「祠官体系中的祠官可借由『秘祝』等仪式与法力,将皇帝的灾祸转移到下面的臣民。由此可知,祠官是一种具有巫术性格的神职人员……此时的上帝(如雍四畤、五畤所奉之上帝)是『国家』(如汉家)的上帝,而不是人民(百姓)的上帝,或者说不是『普遍的上帝』。故巫祝可以要求这一类的上帝为『国家』去除灾祸,而将此类灾祸转嫁到一般人民身上。」58西汉(前202—8)时期的郊祀仪式虽然在汉成帝(刘骜,前51—前7;前33—前7在位)、王莽(前54—23)等时期曾进行过改革,但蒲慕州指出「西汉历次的改革并没有发生效果。自光武以下,东汉诸帝对于国家祀典的内容和祭法,基本上并无重大兴革。」59

到了魏晋时期(220—420),中古中国的郊祀制度发展史迎来一个重要发展期。这个时期对秦汉以降溷杂着巫术与神仙思想的郊祀仪式进行了清理和整顿。自晋武帝(司马炎,236—290;266—290在位)时代起,王肃(195—256)的学说逐渐成为整顿郊祀制度的核心理论,推动了郊祀制度向传统的《礼经》回归,并触发了后来被称为「郑王之争」的学术论争。进入南北朝(420—589)时期,随着外来文化的涌入,特别是道教的兴起和少数民族文化的影响,郊祀在南北朝呈现出各自的特点。具体来说,南朝更进一步恢復了对《礼经》传统的践行,在维护华夷观念的同时,突出了自身的正统性;而北朝则展现了一种文化多元融合的格局。总体而言,南北朝期间的郊祀逐渐走向成熟,主要的发展趋势是重新归纳于儒家的传统轨迹,为唐代郊祀性质的转变奠定了基础。60唐代对天的解释可从《大唐开元礼》中得知:

所谓昊天上帝者,盖元气广大,则称昊天,据远视之,苍苍然则称苍天。人之所尊,莫于帝,托之于天,故称上帝。61

在唐代,除了太极元年(712)唐睿宗(李旦,662—716;684—690及710—712在位)在方丘亲祭过皇地祇外,其他皇帝历次亲郊都是在圜丘祭祀昊天上帝。62在开元二十年(732)颁布的《开元礼》记载皇帝亲郊环节包括斋戒、陈设、省牲器、銮驾出宫、奠玉币、进熟和銮驾还宫。有司摄事有斋戒、陈设、省牲器、奠玉币和进熟五个环节。63,可见唐代在祭祀方面将有司摄事的制度化,这一变化被北宋所继承,但北宋皇帝亲郊与有司摄事最大的特点在于在神位上作了区分,即有司摄事时实行天地分祭,而皇帝亲郊时采取天地合祭的形式。天地合祭在唐代和五代时期尚未形成制度,仅是一种惯例,而到了北宋才得到了真正的制度化。北宋初年,朝廷设立了大礼五使以负责各项事务。北宋皇帝亲郊最引人注目的变化在于非祭祀性因素的成长。每逢皇帝亲郊,地方官府和蕃夷都会前来助祭。亲郊大赦逐渐仪式化,赦文的内容更趋丰富,不但包括各种赦免和赏赐,还成为立法的重要形式。64通过《续资治通鑑长编》和《宋史》等史料,可得知北宋时期皇帝完成南郊祭祀后,都会大赦天下。从王珪(571—639)〈宣德门肆赦文武百僚宰臣已下称贺批答〉中可得知北宋初期的宣赦仪式在东京城(开封)宣德门举行。「泰时」是西汉末年郊祀改革之前的祭天之处,到北宋时代指南郊。此外,臣下还通过多种仪式向皇帝进贺亲郊成功举行。杨倩描在《宋代郊祀初探》中认为,宋代郊祀的形式以唐代为骨架而兼采前代某些礼仪,内容则沿袭五代;常祀地位下降,亲祀地位上升。亲祀中祭祀天地的仪式沦为形式,而赦免和赏赐却成为主要内容。65王美华在《唐宋礼制研究》一文中认为北宋时期的礼制是在唐代礼制的框架下进一步发展的,这种发展一方面是对唐代礼制本身未及调整之处进行的理顺,另一方面,北宋时期还根据时事变异损益唐代礼制。正是因为北宋时期礼制的调整,很大程度上促使其制度色彩明显不同于唐代礼制,而唐宋礼制的关係反映在南郊礼上。66

「五礼」作为一种制度于魏晋南北朝时期真正萌芽、发展。虽然《周礼》中早有「五礼」的内容,但不仅在内容上与后来的五礼有很大的不同,更重要的是它在当时仅是一种儒家根据先秦的礼制提出的理想,并没有成为国家制礼作乐的实践。67梁满仓将五礼制度的发展划分为三个阶段:「汉末三国为孕育阶段;两晋宋齐为发育期;萧梁至隋为成熟期。68所以唐正是在此基础上形成了完全成熟的五礼体系,给北宋留下了相当完善的制度、文化遗产。由此看来,从五礼制度角度来看,北宋的郊祀可上溯至汉末三国时期,并继承了唐代的大量的制度。

第二节:郊祀与都城神圣空间的建构:太祖至太宗朝

公元960年,赵匡胤效彷后周太祖郭威于陈桥兵变、黄袍加身,接受后周恭帝(柴宗训,953—973;959—960在位)「禅让」建立宋帝国,人们普遍认为赵匡胤之所以如此容易当上皇帝是缘于其凭藉暴力手段夺取后周江山的关係,这种见解符合五代时期的普遍观念。其实不然,「禅让」是儒家首先提出关于政权转移的理论,而接受禅让的君主在儒家理论中定是合乎道义、能顺乎天命而合于人心69的人。冯友兰也指出:「禅让说为一种说明君主政权权力来源之理论,亦可谓系一种转移政权方式之纯形式之说明。」70;太祖即位之初,面临最大的问题便是如何消除外部并存的政权、统一天下。曲弘梅指出:「宋太祖的捷足先登,只不过使后周旧臣失去了一次实现野心的机会,却没有打消他们的野心,他们有的在等待观察,希冀再起,有的则『日夜缮甲治兵』准备与新王朝再来一番角逐。」71;首当其冲之例便是建隆元年(960)四月,昭义军节度使李筠(?—960)联合北汉睿宗(刘钧,926—968;954—968在位)发起的叛乱,太祖为了树立新朝与王权的权威,毅然亲征;《续资治通鉴长篇》载:

(建隆元年五月)丁巳,诏亲征。以枢密使吴廷祚爲东京留守,端明殿学士、知开封府吕余庆副之,皇弟殿前都虞侯光义爲大内都点检。侍卫马步军都指挥使韩令坤率兵屯河阳。72

平定李筠叛乱后,同年十月,太祖又亲征平定李重进(?—960)之乱:

(建隆元年冬十月)丁亥,诏亲征扬州,以都虞候光义为大内都部署,枢密使吴廷祚权上都留守。戊子,诏诸道长贰有异政,众举留请立碑者,委参军验实以闻。庚寅,发京师。73

面对内部叛乱与外部其他并存政权的威胁,宋太祖在即位之后必须要做的一件事就是彰显其顺乎天意的南郊郊祀。建隆四年(963)八月,宋太祖举行了北宋开国历史上第一次亲郊,他在亲郊前颁布了一份南郊诏书:

王者诞膺骏命。光启鸿图。罔不升中于泰坛。昭事于上帝。着诸令典。是谓彝章。朕自抚中区。行周四载。稼穑继闻于丰稔。邦家屡集于休祯。岂凉德之升闻。感兹多祜。盖上穹之降鉴。锡我小康。得不祗率前文。躬行大礼。式展奉先之志。虔申报本之诚。用答天休。且符人欲。朕以今年十一月十六日。有事南郊。宜令所司。各扬其职。务从省约。无令劳烦。诸道州府。不得以进奉爲名。辄有率敛。庶遵俭德。以奉严禋。中外臣僚。当体朕意。74

从诏书首句「王者诞膺骏命」即王者是承受天命进行统治社会,故必须于泰坛75祭祀上帝。便可得见,太祖强调王者顺应「天命」进行亲祭,一方面是为了强调赵宋政权的合法性,展现王权;另一方面也是为了证明他接受后周恭帝「禅让」是符合天命的。相较于建隆四年(963)南郊诏书;太祖于乾德六年(968)颁布的南郊诏书更一步强化了的北宋王权和政权合法性:

朕以眇末之身。居亿兆之上。永言临御。敢怠寅恭。向以蜀土不宾。自开衅隙。洎兴师而问罪。俄舆榇以来降。既成不阵之功。实荷自天之祐。加以岁年丰稔。黎庶咸安。三边无击柝之虞。五纬有连珠之异。覩鸿休之若此。顾凉德以何胜。宜伸报谢之诚。适展告成之礼。朕以今年十一月二十四日。有事南郊。凡百有司。各扬其职。务遵典故。无致烦劳。诸道不得以进奉爲名。辄有率敛。布告中外。知朕意焉。76

由此可见,乾德六年(968)颁布的南郊诏书的内容正是基于北宋政权合法性、太祖作为皇帝和天子身份确立的基础之上展开的,其对外战绩的书写,实际上是再次强化北宋王权和政权合法性,两份南郊诏书的内容作为北宋立国初期的阶段性总结;所谓的「天命」仅仅只是利用儒教加强王权的一种手段。在南郊诏书中没有展现出对太祖武功的炫耀,却将重点放在「天命」、以及北宋立国后的丰收与祥瑞。除此之外,开宝四年(971),太祖再度于南郊前的诏书可以很直接看得出他利用儒教礼仪将王权至上的做法已跃然纸上:

朕父事圆穹。君临万国。声教既通于南夏。田畴屡庆于西成。黎民乂安。边鄙不耸。斯盖上天垂祐。清庙降灵。岂予冲人。致此多福。敢不虔遵龟筮。亲洁豆笾。式展严禋。载申昭报。朕以今年十一月二十七日有事于南郊。凡百有司。各扬其职。诸道州府。不得以进奉为名。辄有率敛。凡在中外。当体予怀。77

从诏书中自称「父事圆穹」,无疑是强调其除了皇帝的另一重身份:「天子」。其目的无非是利用儒教思想衍生的一系列仪式来神化自身帝位的合法性以及构建王权凸显至上的威严。

宋太宗继位后,南郊郊祀出现了新的变动。虽然北宋之前历朝的国家祀典是一个相对开放的系统,并未被儒教一家垄断,但自汉代国家祀典完成儒家化进程以来,儒教始终占据国家祀典的主流地位。太宗与太祖的兄弟关係因权力斗争而变得紧张。特别是在太宗(赵光义)势力强大且野心明显的背景下,他的继位过程笼罩在「斧声烛影」的阴影之下,引发了大臣对其继位合法性的质疑和非议。为巩固皇位,太宗迫切需要在礼制上寻求合法性,且面临着由「兄终弟及」带来的继承合法性问题,这迫使他寻求多种方式确立其皇位的合法化,首先表现在对其兄太祖皇帝既有政策的继承。太宗即位之初颁布诏书曰:

(开宝九年十月)乙卯,大赦天下,常赦所不原者咸除之。令缘边禁戢戍卒,毋得侵挠外境。羣臣有所论列,并许实封表疏以闻,必须面奏者,閤门使实时引对。风化之本,孝弟为先,或不顺父兄,异居别籍者,御史臺及所在纠察之。先皇帝创业垂二十年,事爲之防,曲爲之制,纪律已定,物有其常,谨当遵承,不敢踰越,咨尔臣庶,宜体朕心。78

《文献通考》中记载太宗在位时期出现过南郊郊祀配天争议:

太宗太平兴国三年十一月丙申,郊,奉太祖配。

国初以来,南郊四祭及感生帝、皇地祇、神州凡七祭,并以四祖迭配。而太祖亲郊者四,并与宣祖配。上即位,以宣祖,太祖更配。是年,合祭天地,始奉太祖升侑焉。雍熙元年,郊,扈蒙定礼。奏言:「经曰:『严父莫大于配天。』请以宣祖配天,太祖配上帝。」乃用其议,识者非之。淳化四年,礼仪使苏易简上言:「按:唐永徽中,以高祖、太宗同配上帝。欲望亲祀郊丘,奉宣祖、太祖同配……」从之。79

皇帝南郊配天是孝道的最高反映,所谓「严父莫大于配天」,而此时南郊配天由太祖配天、宣祖配天再到太祖、宣祖同配,太宗作为太祖之弟,凸显出其地位的尴尬。最终在礼仪使苏易简(958—996)的建议下,按照唐代唐高祖、唐太宗同配上帝的故事,结束了这场争论。并将原先的「四祖迭配」改为宣祖和太祖更配,抬高了太祖配享地位的同时,实际上是利用儒教的礼制规范并肯定了太宗权力承袭自太祖的合法性。太宗一方面借助各种途径企图将自己的皇位继承合法化与王权的权威。正因如此,太宗必须寻求他径来化解这种境况,遂对南郊制度进行修改,衍生出铸五使印。五使是皇帝南郊时的仪仗队中的礼仪使,属于临时差遣的机构,所以并没有固定人员担当礼仪使。根据《文献通考》中记载:

五代以来,宰相为大礼使;太常卿爲礼仪使,御史中丞爲仪仗使,兵部尚书爲卤簿使,京府尹爲桥道顿递使。宋制,大礼、顿递如旧,而大礼使或以亲王爲之。又专以翰林学士爲礼仪使,其仪仗、卤簿使或以他官充。太平兴国九年,始铸五使印。80

据《长编》卷二五雍熙元年纪事:「先是,南郊五使皆权用他司印。(七月)癸丑,始令铸印给之。」81

五使作为一个临时性差遣的机构,竟然能够拥有独立印章,可见太宗对南郊大礼的重视。同时期的南郊规模甚是宏大,根据《玉海》记载:

(太宗)上顾左右,瞻具车驾,自庙出郊,仗卫周列,千官奉引,旌旗车辂,相望无际郊祀之盛仪,京邑之壮观,因诏有司画图以献。凡为三幅,外幅列仪卫,中幅车辂及导驾人物,皆长寸馀,又图画圜坛、祭器、乐架、警场。82

可见太宗从实际出发,利用历代沿袭的礼制仪式巩固自己地位,不惜金帛,通过郊祀赏赉军士,安定军心;综上所述,太宗时期对南郊配天和仪仗方面的变化,从其目的上来说,正是为确立其「天子」的身份,以维护自己的统治以及彰显王权的权威。

第三节:空间与权力的连结:真宗、仁宗朝郊祀的变化

真宗朝在郊祀神位、郊祀程序等方面出现了新变化,这些变化往往被学界所忽略,以下正是追溯这些变化来发掘真宗朝郊祀新变化的内在动因。宋真宗景德二年(1005),卤簿使王钦若(962—1025)上言要求变革南郊祀天的神位排序:

景德三年83,卤簿使王钦若言:「汉以五帝为天神之佐,今在第一龛;天皇大帝在第二龛,与六甲、岳、渎之类接席;帝座,天市之尊,今与二十八宿、积薪、腾蛇、杵臼之类同在第三龛。卑主尊臣,甚未便也。若以北极、帝坐本非天帝,盖是天帝所居,则北极在第二,帝坐在第三,亦高下未等。又太微之次少左右执法,子星之次少孙星,望令司天监参验。84

这段记载反应王钦若认为大唐《开元礼》中对南郊神位的排序并不合理,应将「天皇大帝」升至第一等祀的首位,居于「五方帝」之上;「北极」由第二等祀升格至第一等祀;「中官市垣帝座」该从第三等祀升格至第二等祀。此后经过一番辩论,真宗最终接受了王钦若的意见,将「天皇大帝」、「北极」、「市垣帝座」各升一等,当中「天皇大帝」升格至第一龛首位,成为 「昊天上帝」之下等位最高的神明,居于「五方帝」之上。「昊天上帝」是王权权威至高无上象徵,金子修一指出:「唐朝以来, 以『天无二称』为根据,只在昊天上帝上使用『天』字、五方上帝以下去掉 『天』字……强调天之唯一性,出现了以强化皇帝权力为目标,以强调昊天上帝唯一性的形式进行了郊祀制度的改变。」85

通过考察王钦若的生平,他由科举入仕,被擢为进士甲科86,按理对儒家礼仪有所了解,他却试图以道教体系改造国家祭典之举完全出于个人信仰的偏好,体现了北宋方士与儒士身份的合一,这种尝试反应王钦若郊祀神位变动的直接依据来自于道教。他对郊祀神位的改造与传统儒家观念背道而驰,并推翻了唐帝国在礼制上为强化皇权所作出的努力。真宗先后诏令将王钦若的建议部分付诸实践。这种神位的变动使得郊祀作为儒教性质的典礼仪式的性质发生一定的偏离,以此为开始,标誌着真宗时期的国家集体信仰让位于皇帝个人信仰的开始。北宋直至真宗时期真正形成荐享「景灵宫——太庙——南郊」的三大礼制度,三大礼的正式形成与确立是在真宗时期天禧三年(1019)十一月:「己巳,谒景灵宫。庚午,飨太庙。辛未,合祭天地于南郊,大赦天下。」87朱溢指出真宗建立三大礼的原因是为解决澶渊之盟造成的政治统治危机,目的是为了给自己的统治带上神圣的光环。88景灵宫的建立不仅体现了时局的影响,还反映了真宗对道教思想的崇尚。景灵宫于大中祥符九年(1016)落成后,真宗将黄帝追认为圣祖并供奉于景灵宫89;天禧三年(1019),真宗在亲郊前分别前往景灵宫和太庙祭祀,北宋的三大礼从此确立。

天圣二年(1024),仁宗皇帝举行了即位后第一次南郊祭天地的仪式:

十一月甲午,加上真宗谥。

乙未,朝飨玉清昭应宫、景灵宫。

丙申,飨太庙。

丁酉,合祀天地于圜丘,大赦。90

由此可见,仁宗即位初期,南郊三大礼沿袭了真宗时期的「景灵宫——太庙——南郊」模式。但在乾兴元年(1022)亲政后,仁宗对真宗所建立的三大礼又进行了变革。仁宗在行南郊大礼前先去朝飨奉慈庙91,这一做法从仁宗本身来讲是出于情感的需要,而在宗教方面,仁宗有意渐变和权衡真宗时对道教的推崇,与士大夫一同推进儒家的復兴,使得真宗一朝的道教热潮开始降温。因此南郊大礼之前先朝飨奉慈庙,也是仁宗践行儒家所极力提倡的「孝」,如此塑造一个符合儒学形象中的帝王角色,满足士大夫群体的角色期待,进一步巩固与士大夫共治天下的局面。92这不仅能够安抚臣子与士大夫,还能够重新利用儒教思想凝聚人心并巩固了王权的威信和权威。

本章提到,北宋初期对唐礼有因有革,其礼制是在发展的过程中逐渐形成的。以南郊祭祀礼制为例,唐代自从唐玄宗(李隆基,685—762;712—756在位)时期起,形成荐享「太清宫——太庙——南郊」的三大礼制度93。宋太祖时期,各项礼制初创,沿袭《开元礼》制定了《开宝通礼》,期间虽多次进行亲郊,也仅在亲祀南郊前一天荐享太庙。北宋真正形成荐享「景灵宫——太庙——南郊」的三大礼制度,要等到真宗于大中祥符年间(1008—1016)建造景灵宫算起,到宋仁宗天圣三年(1025)才逐渐形成。在此基础上,宋神宗(赵顼,1048—1085;1067—1085在位)元丰年间(1078—1085)根据现实的变化,进行了一次较为全面的郊庙礼制改革,徽宗(赵顼,1082—1135,1100—1126在位)时期针对神宗南郊礼制的变革又发生了新的变化,这是关于北宋南郊郊祀制度变革的一个整体脉络。94

南郊仪式是北宋时期,都城开封范围最重要的王权礼仪展演的舞台。在开封范围内的圆丘、方丘、五帝、郊社、太庙、景灵宫作为施展国家典礼的神圣空间。皇帝透过派遣亲郊从大内前往南郊巡礼与塑造王权礼仪成为皇帝在帝国中,展示儒教王权的媒介,这将有助于形塑臣民眼中的皇帝身兼儒教圣王的角色,影响当时的人们如何认知与想像他们所身处的宋帝国。

北宋初期王权与儒教的关係密不可分,通过分析北宋前期的王权建构、儒教论述与都城开封的礼仪空间,可以得出以下几点结论:

第一,宋太祖、太宗继承前朝儒教思想,大力推行儒家礼制,并通过南郊亲郊等方式彰显王权正当性。他们利用儒家的天命观念与礼仪,构建以皇帝为核心的统治秩序,强化君主专制。

第二,北宋都城开封的空间佈局体现了浓厚的儒家礼制思想。从皇城、宫城到都城的整体规划,都突显出尊卑有序、中轴对称的礼制精神。这种礼仪空间的构建,为王权的神圣性提供了物质载体。

第三,北宋前期的南郊礼仪经历了从太祖到仁宗的演变。南郊亲郊从太祖时的彰显天命,到真宗时的配享变革,再到仁宗时的孝道强调,反映出王权与儒教的互动日益紧密。南郊礼仪逐渐成为皇帝展示儒家圣王形象的重要舞台。

总之,通过都城礼制空间与南郊礼仪,北宋初期的王权与儒教形成了一种相互依存、相互强化的关係。儒家思想为王权提供了合法性基础,皇权则以都城建设和礼仪活动回应儒家诉求。北宋模式开创了儒教治国的新局面,对后世产生了深远影响。

北宋王权与儒教结合的经验,对于理解传统中国的政教关係具有重要启示意义。它揭示了王权如何利用宗教思想和仪式,去塑造自身的神圣性和权威性,以及儒教如何通过制度化和空间化,实现自身的现世关怀。这种模式在一定程度上实现了王权与士大夫的良性互动,但也潜藏着儒教被政治化的危险。未来的研究还需要进一步探讨这种政教模式的利弊得失,以及它对中国社会长远发展的影响。同时,比较北宋与其他朝代的王权——宗教关係,将有助于我们更深入地认识中国传统政治文化的複杂性和多样性。

附录一:北宋东京城(开封)诸城门名称变化表

(引自周宝珠《宋代东京研究》,页56-58 )

|

位置 |

城门名称 |

历史沿革 |

|

宫城 |

宣德门 |

梁初曰建国,后改咸安,晋初曰显德,又改名明德。宋太平兴国三年改名丹凤,九年改干元,大中祥符八年六月改名正阳,景枯元年正月改宣德,政和八年十月六日改为太极之楼,重和元年正月復名宣德。 |

|

左掖门 |

乾德六年正月赐名。 |

|

|

右掖门 |

乾德六年正月赐名。 |

|

|

东华门 |

梁曰宽仁,宋开宝四年改名东华。 |

|

|

西华门 |

梁曰神兽,宋开宝四年改名西华。 |

|

|

拱宸门 |

梁曰厚载,后改名玄武,宋大中祥符五年十一月改名拱宸。 |

|

|

謻门 |

熙宁十年赐名。 |

|

|

里城 |

朱雀门 |

名尉氏,梁改名高明,晋曰薰风,宋太平兴国四年九月改为朱雀。 |

|

保康门 |

大中祥符五年赐名。 |

|

|

崇明门 |

周曰兴礼,太平兴国四年九月改名崇明,俗名新门。 |

|

|

丽景门 |

梁曰观化,晋曰仁和,太平兴国四年九月改名丽景,俗名宋门(旧宋门)。 |

|

|

望春门 |

梁曰建阳,晋曰迎初,宋初曰和政,太平兴国四年九月改名望春。俗名曹门(旧曹门)。 |

|

|

宜秋门 |

梁曰开明,晋曰金义,太平兴国四年九月改名宣秋,俗名郑门(旧郑门)。 |

|

|

闾阖门 |

梁曰乾象,晋曰乾明,宋初曰千秋,太平兴国四年九月改名闾阖,又称梁门。 |

|

|

景龙门 |

梁曰兴和,晋曰玄化,太平兴国四年改名景龙,俗名酸枣(旧酸枣门)。 |

|

|

安远门 |

梁曰含辉,晋曰宣阳,太平兴国四年九月改名安远,俗名封丘(旧封丘门)。 |

|

|

天波门 |

梁曰大安,太平兴国四年九月改名天波,俗名金水。 |

|

外城 |

南薰门 |

周曰景风,太平兴国四年九月改名南薰。 |

|

普济水门 |

太平兴国四年九月赐名。 |

|

|

宣化门 |

周曰朱明,太平兴国四年九月改名宣化,俗名陈州。 |

|

|

广利水门 |

太平兴国四年九月赐名周曰畏景。 |

|

|

安上门 |

太平兴国四年九月改名安上,俗名戴楼门。 |

|

|

上善门 |

太平兴国四年九月赐名。 |

|

|

通津门 |

太平兴国四年九月赐名,天圣初改曰广津,后復名通津。 |

|

|

朝阳门 |

周曰延春,太平兴国四年九月改名朝阳,俗名新宋门。 |

|

|

含辉门 |

周曰寅宾,太平兴国四年九月改名含辉,俗名新曹门。 |

|

|

善利水门 |

太平兴国四年九月赐名咸通,天圣初改名善利。 |

|

|

顺天门 |

周曰迎秋,太平兴国四年九月改名顺天,俗名新郑门。 |

|

|

大通门 |

太平兴国四年九月赐名大通,天圣初改名顺济,后復名大通。 |

|

|

宣泽门 |

旧亦名大通,熙宁十年改名宣泽。 |

|

|

开远门 |

太平兴国四年赐名通远,天圣初改名开远,俗名万胜。 |

|

|

金耀门 |

金耀门周曰肃政,太平兴国四年九月改名金耀,俗名固子门。 |

|

|

咸丰水门 |

太平兴国四年九月赐名(有作广济河上水门,或称金水河水门者)。 |

|

|

通天门 |

周曰玄德,太平兴国四年九月改名通天,天圣初改名宁(一作显)德,后復名通天。 |

|

|

景阳门 |

周曰长景,太平兴国四年九月赐名景阳,俗名新封丘门。 |

|

|

永泰门 |

周曰爱(一作戾)景,太平兴国四年九月改名永泰,俗名陈桥门。 |

|

|

安肃门 |

宋初曰卫州,太平兴国四年九月赐名安肃。 |

|

|

永顺水门 |

熙宁十年赐名。 |

附录二:北宋东京城(开封)祭坛功用介绍

|

祭坛名称 |

功能 |

|

圆丘 |

为皇帝祭天之坛,坛为圆形,建在开封外城南郊。 |

|

方丘 |

亦称地坛,为皇帝祭地之坛。坛为方形,建在开封宫城以北十四里。 |

|

青帝 |

五帝之一,位在甲寅,是皇帝及宗庙所祭祀的主要对象,五色中则对应青色,建在开封东郊 |

|

炎(赤)帝 |

五帝之一,位在丙巳,是皇帝及宗庙所祭祀的主要对象,五色中则对应红色,建在开封南郊 |

|

黄帝 |

五帝之一,位在丁未,是皇帝及宗庙所祭祀的主要对象,五色中则对应黄色,建在开封南郊 |

|

白帝 |

五帝之一,位在庚申,是皇帝及宗庙所祭祀的主要对象,五色中则对应白色,建在开封西郊 |

|

黑帝 |

五帝之一,位在壬亥,是皇帝及宗庙所祭祀的主要对象,五色中则对应黑色,建在开封北郊 |

附录三:北宋都城开封宫城主要部分平面示意图(部分重绘)

(引自傅熹年《中国建筑十论》,页226 )

古籍

1.(汉)许慎撰、(清)段玉裁注、许惟贤整理:《说文解字注》(南京:凤凰出版社,2007)。

2.(魏)王弼,(晋)韩康伯注;(唐)孔颖达疏,(唐)陆德明音义:《周易注疏》(北京:中央编译出版社,2013年)。

3.(唐)房玄龄等撰:《晋书》(北京:中华书局,1996年)。

4.(唐)萧嵩等:《大唐开元礼》(北京:民族出版社,2000年)。

5.(宋)宋绶、宋敏求编,司义祖校点:《宋大诏令集》(北京:中华书局,1962年)。

6.(宋)王应麟:《玉海》(南京,江苏古籍出版社,1987年)

7.(宋)李焘:《续资治通鉴长编》(北京:中华书局,1995年)。

8.(宋)孟元老着;邓之诚注:《东京梦华录注》(北京:中华书局,1980年)。

9.(宋)邵伯温撰;李剑雄,刘德权点校:《唐宋史料笔记丛刊:邵氏闻见录》(北京:中华书局,1983年)。

10.(宋)叶梦得撰;(宋)宇文绍奕考异;侯忠义点校:《唐宋史料笔记丛刊:石林燕语》(北京:中华书局,1984年)。

11.(元)马端临撰;上海师范大学古籍研究所、华东师范大学古籍研究所点校:《文献通考》(北京:中华书局,2011年),

12.(元)脱脱等撰;杨家骆主编:《宋史》(臺北:鼎文书局,1980年)。

13.(清)孙希旦:《礼记集解》(北京:中华书局,2012年)。

14.(清)徐松辑、四川大学古籍整理研究所标点校勘、中央研究院历史语言研究所兼任研究员王德毅教授校订:《宋会要辑稿》(中央研究院历史语言研究所、四川大学古籍整理研究所、哈佛大学东亚文明系,2008年)。

中日文书籍

15.(日)妹尾达彦;高兵兵,郭雪妮,黄海静译:《隋唐长安与东亚比较都城史》(西安:西北大学出版社,2019年)。

16.(日)金子修一:《中国古代皇帝祭祀の研究》(东京:岩波书店,2006年)。

17.(日)金子修一:《古代中国と皇帝祭祀》(东京:汲古书院,2001年)。

18.(法)米歇尔·福柯:《规训与惩罚》(北京:三联书店,2007年)。

19.(英)崔瑞德(Denis Twitchett)、(美)史乐民(Paul Jakov Smith)编;李永等译:《剑桥中国宋代史.上卷:907—1279年》(北京:中国社会科学出版社,2022年)。

20.王云五主编、屈万里译注:《尚书今注今译》(北京:新世界出版社,2011年)。

21.甘怀真:《皇权、礼仪与经典诠释:中国古代政治史研究》(臺北:国立臺湾大学出版中心,2008年)。

22.曲弘梅:《宋太祖》(北京:中国社会科学出版社,2008年)

23.朱溢:《事邦国之神祗:唐至北宋吉礼研究》(上海:復旦大学出版社,2014年)。

24.余英时:《论天人之际:中国古代思想起源试探》(臺北:联经出版社,2014年)。

25.吴丽娱:《礼制变革与中晚唐社会政治》,黄正建编:《中晚唐社会与政治研究》(北京:中国社会科学出版社,2006年)。

26.李山译注:《管子》(北京:中华书局,2009年)。

27.李申:《中国儒教史》(南京:江苏人民出版社,2018年)。

28.周振甫:《周易译注》(香港:中华书局(香港)有限公司,2011年)。

29.张驭寰:《北宋东京城建筑復原研究》(杭州:浙江工商大学出版社,2011年)。

30.曹建墩:《中国的祭礼》(南京:南京大学出版社,2014年)。

31.梁满仓:《魏晋南北朝五礼制度考论》(北京:社会科学文献出版社,2009年)。

32.陈峰:《武士的悲哀:北宋崇文抑武现象透析》(北京:人民出版社,2011年)。

33.开封市文物工作队编:《开封考古发现与研究》(郑州:中州古籍出版社,1998年)。

34.冯友兰:《三松堂学术文集》(北京:北京大学出版社,1984年)。

35.杨天宇撰:《周礼译注》(中国:上海古籍出版社,2004年)。

36.杨伯峻编着:《春秋左传注》(北京:中华书局,2009年)。

37.廖小东:《政治仪式与权力秩序:古代中国「国家祭祀」的政治分析》(北京:中国社会科学出版社,2014年)。

38.廖宜方:《王权的祭典:传统中国的帝王崇拜》(臺北:国立臺湾大学出版中心,2020年)。

39.熊公哲注译:《荀子今注今译》(臺北,臺北商务印书局有限公司,1977年)。

40.蒲慕州:《追寻一己之福:中国古代的信仰世界》(上海:上海古籍出版社,2007年)。

41.邓小南:《祖宗之法:北宋前期政治述略(修订版)》(北京:生活·读书·新知三联书店,2021年)。

期刊、学位论文

42.(日)金子修一:〈关于魏晋到隋唐的郊祀、宗庙制度〉,刘俊文主编:《日本中青年学者论中国史·六朝隋唐卷》(上海:上海古籍出版社,1995年)。

43.王美华:〈皇帝祭天礼与五代十国的正统意识〉,《陝西师范大学学报( 哲学社会科学版)》,47卷4期(2018年7月),页63—69。

44.王美华:〈唐宋礼制研究〉(东北师范大学博士论文,2004年)。

45.朱溢:〈唐至北宋时期的皇帝亲郊〉,《国立政治大学历史学报》,2010年34期(2010年11月),页1—51。

46.朱溢:〈从郊丘之争到天地分合之争-唐至北宋时期郊祀主神位的变化〉,《汉学研究》,27卷2期(2009年06月),页267—302。

47.江云:〈北宋郊祀研究〉(河北大学硕士论文,2016年)。

48.李志鸿:〈七至九世纪东亚佛教王权的建构与展示〉(国立臺湾大学历史学系博士论文,2020年)。

49.袁菊花:〈北宋南郊郊祀制度变革研究〉(延安大学硕士论文,2018年)。

50.杨倩描:〈宋代郊祀制度初探〉,《世界宗教研究》,1988年4期(1988年12月),页78—51。

51.邓小南:〈创新与因循:「祖宗之法」与宋代的政治变革〉,《河北学刊》,2008年5期(2008年9月),页60—73。

脚注 :

1.唐朝崩溃后引发的社会动盪和政治碎片化,为宋朝崛起提供了机会,成为继五代之后北方的又一强权。随着中国逐步走向统一的必要性日益增强,赵匡胤登基,将宋朝建立为北方第六个王朝,标誌着对于统一的愿景开始变为现实。详见(英)崔瑞德(Denis Twitchett)、(美)史乐民(Paul Jakov Smith)编;李永等译:《剑桥中国宋代史.上卷:907-1279年》(北京:中国社会科学出版社,2022年),页12。

2.五代时期的军阀横行导致社会溷乱,文臣地位不断受到侵蚀,武将权力过分膨胀,严重破坏了国家治理结构的平衡。这种失衡不仅使社会无法获得安定,也威胁到中央集权和儒家理念所倡导的大一统和君臣关係。为了根治兵变,保证国家长期稳定,宋太祖选择压制武将势力,提升文臣地位,意在恢復文武官员之间的均衡并强化中央对地方的控制。详见陈峰:《武士的悲哀 : 北宋崇文抑武现象透析》(北京:人民出版社,2011年),页 36-37。

3.(日)妹尾达彦;高兵兵,郭雪妮,黄海静译:《隋唐长安与东亚比较都城史》(西安:西北大学出版社,2019年),页220-221。

4.李申:《中国儒教史》(南京:江苏人民出版社,2018年),页888-889。

5.(日)金子修一:《古代中国と皇帝祭祀》(东京:汲古书院,2001年),页172-195;(日)金子修一:《中国古代皇帝祭祀の研究》(东京:岩波书店,2006年),页309-430;吴丽娱:《礼制变革与中晚唐社会政治》,收入黄正建编:《中晚唐社会与政治研究》(北京:中国社会科学出版社,2006年),页112-121;杨倩描:〈宋代郊祀制度初探〉,《世界宗教研究》,1988年4期(1988年12月),页75-81。

6.甘怀真:《皇权、礼仪与经典解释──中国古代政治史研究(增订版)》(台北:国立台湾大学出版中心,2022年)。

7.周宝珠:《宋代东京研究》(开封:河南大学出版社,1992年);杨宽:《中国古代都城制度研究》(上海:上海古籍出版社,1993年);宁欣着,何兹全主编:《唐宋都城社会结构研究︰对城市经济与社会的关注》(北京:商务印书馆,2015年)。

8.(日)久保田和男:《宋代开封研究》(上海:上海古籍出版社,2010年);(日)妹尾达彦:《隋唐长安与东亚比较都城史》(西安:西北大学出版社,2019年)。

9.(日)妹尾达彦:《隋唐长安与东亚比较都城史》(西安:西北大学出版社,2019年),页226。

10.同上。

11.李志鸿:〈七至九世纪东亚佛教王权的建构与展示〉(国立臺湾大学历史学系博士论文,2020年),页26。

12.同上。

13.如《宋史》、《续资治通鑑长编》、《宋会要辑稿》等。

14.明清时期开封人对开封的广泛考察产生了明代李镰《汁京遗迹志》、清代周诚的《宋东京考》、清代宋继郊的《东京志略》。以上三本着作中分列条目,主要描述了北宋东京的城池、河流、官署、寺院、园林等方面内容,具有很高的史料价值。

15.如《大唐开元礼》、《文献通考》、《皇宋十朝纲要校正》、《宋朝诸臣奏议》等史料。

16.参见开封市文物工作队编:《开封考古发现与研究》(郑州:中州古籍出版社,1998年)所收丘刚:《开封文物考古工作的回顾与展望》。

17.余英时:《论天人之际:中国古代思想起源试探》(臺北:联经出版社,2014年),页151。

18.李申:《中国儒教史》(南京:江苏人民出版社,2018年),页2。

19.同上。

20.同上,页 2-3。

21.同上。

22.(元)脱脱等撰;杨家骆主编:《宋史》(臺北:鼎文书局,1980年),卷263,〈列传第二十二〉,页9097。

23.有关北宋另外三京详情可见《宋史・地理志一》西京、南京、北京条,本文对此不再赘述。

24.张驭寰:《北宋东京城建筑復原研究》(杭州:浙江工商大学出版社,2011年),页34。

25.杨天宇撰:《周礼译注》(中国:上海古籍出版社,2016年),页201-202。

26.王云五主编、屈万里译注:《尚书今注今译》(北京:新世界出版社,2011年),页 100。

27.李山译注:《管子》(北京:中华书局,2009年),页313-314。

28.周振甫:《周易译注》(香港:中华书局(香港)有限公司,2011年),页2-3。

29.《易经》〈文言传〉中孔子两次以龙比喻有德行的人;解释「潜龙勿用」时就说「龙,德而隐者也」以龙比喻有德而隐居的人;解释「见龙在田」时说「龙,德而正中者」以龙比喻有德行而行正中之道的人。出处同上,页 9-11。

30.唐代经学家孔颖达(574-648)解释「九五」时就指出了「犹若文王拘在羑里,是大人道路未亨也。」「若孔子虽有圣德,而无其位,是德不能以位叙也。」两组史例来说明德行和位置的重要性。周文王有德,但无法到达正确的位置;孔子的例子说明有德才是最重要的,德行的高低不能以身处的位置来判断。孔氏进一步补充「位谓王位,以圣德之人能兴王位也。」王位之所以受到尊崇,是因为它被有德行的人所持有,这些人的行为和治理能够提升(按《说文》:「兴,起也」)王位的地位和价值。见(魏)王弼,(晋)韩康伯注;(唐)孔颖达疏,(唐)陆德明音义:《周易注疏》(北京:中央编译出版社,2013年),页19。

31.「九五」为尊位因此爻为阳,位在五爻,阳爻在阳位,故属当位。

32.杨天宇撰:《周礼译注》(中国:上海古籍出版社,2016年),页665-666。

33.(元)脱脱等撰;杨家骆主编:《宋史》(臺北:鼎文书局,1980年),卷85,〈地理一〉,页2097。

34.引《邵氏闻见录》卷1:「东京,唐汴州。梁太祖因宣武军置建昌宫,晋改为大宁宫。」

35.(宋)叶梦得撰;(宋)宇文绍奕考异;侯忠义点校:《唐宋史料笔记丛刊:石林燕语》(北京:中华书局,1984年),卷1,页4。

36.(宋)邵伯温撰;李剑雄,刘德权点校:《唐宋史料笔记丛刊:邵氏闻见录》(北京:中华书局,1983年),卷1,页13。

37.(元)脱脱等撰;杨家骆主编:《宋史》(臺北:鼎文书局,1980年),卷85,〈地理一〉,页2097。

38.(清)徐松辑、四川大学古籍整理研究所标点校勘、中央研究院历史语言研究所兼任研究员王德毅教授校订:《宋会要辑稿》(中央研究院历史语言研究所、四川大学古籍整理研究所、哈佛大学东亚文明系,2008年),〈方域〉,页方域一之一一。

39.(宋)叶梦得撰;(宋)宇文绍奕考异;侯忠义点校:《唐宋史料笔记丛刊:石林燕语》(北京:中华书局,1984年),卷1,页4。

40.(元)脱脱等撰;杨家骆主编:《宋史》(臺北:鼎文书局,1980年),卷2,〈太祖二〉,页24。

41.同上,卷85,〈地理一〉,页2097。

42.熊公哲注译:《荀子今注今译》(臺北,臺北商务印书局有限公司,1977年),页529。

43.(法)米歇尔·福柯:《规训与惩罚》(北京:三联书店,2007年),页215。

44.(宋)孟元老着;邓之诚注:《东京梦华录注》(北京:中华书局,1980年),卷1,〈大内〉,页31。

45.(清)徐松辑、四川大学古籍整理研究所标点校勘、中央研究院历史语言研究所兼任研究员王德毅教授校订:《宋会要辑稿》(中央研究院历史语言研究所、四川大学古籍整理研究所、哈佛大学东亚文明系,2008年),〈职官一〉,页职官一之一七。

46.(元)马端临撰;上海师范大学古籍研究所、华东师范大学古籍研究所点校:《文献通考》(北京:中华书局,2011年),卷 58,〈职官考十二〉,页1715。

47.(汉)许慎撰、(清)段玉裁注、许惟贤整理:《说文解字注》(南京:凤凰出版社,2007),页33。

48.(宋)孟元老着;邓之诚注:《东京梦华录注》(北京:中华书局,1980年),卷2,〈御街〉,页51。

49.(宋)范成大着、辛更儒点校:《范成大集》(北京:中华书局,2020年),卷 12,〈诗〉《州桥》。

50.唐长安城主干道为朱雀大街,宋开封城主干道为御街。

51.邓小南:〈创新与因循:「祖宗之法」与宋代的政治变革〉,《河北学刊》,2008年5期(2008年9月),页60。

52.杨伯峻编着:《春秋左传注》(北京:中华书局,2009年),页861。

53.(清)孙希旦:《礼记集解》(北京:中华书局,2012年),卷47,页1236。

54.杨天宇撰:《周礼译注》(中国:上海古籍出版社,2004年),页275。

55.(唐)房玄龄等撰:《晋书》(北京:中华书局,1996年),卷19,页581。

56.杨伯峻编着:《春秋左传注》(北京:中华书局,2009年),页788-789。

57.廖小东:《政治仪式与权力秩序:古代中国「国家祭祀」的政治分析》(北京:中国社会科学出版社,2014年),页153。

58.甘怀真:《皇权、礼仪与经典诠释:中国古代政治史研究》(臺北:国立臺湾大学出版中心,2008年),页53。

59.蒲慕州:《追寻一己之福:中国古代的信仰世界》(上海:上海古籍出版社,2007年),页108。

60.江云:〈北宋郊祀研究〉(河北大学硕士论文,2016年),页15。

61.(唐)萧嵩等:《大唐开元礼》(北京:民族出版社,2000年),卷1,页13。

62.朱溢:〈从郊丘之争到天地分合之争-唐至北宋时期郊祀主神位的变化〉,《汉学研究》,27卷2期(2009年06月),页275。

63.(唐)萧嵩等:《大唐开元礼》(北京:民族出版社,2000年),卷4,〈皇帝冬至祀圜丘〉,页35-44。

64.江云:〈北宋郊祀研究〉(河北大学硕士论文,2016年),页15。

65.杨倩描:〈宋代郊祀制度初探〉,《世界宗教研究》,1988年4期(1988年12月)。

66.王美华:〈唐宋礼制研究〉(东北师范大学博士论文,2004年)。

67.梁满仓:《魏晋南北朝五礼制度考论》(北京:社会科学文献出版社,2009年),页127。

68.同上,页130-146。

69.「革」卦《彖传》中:「汤武革命,顺乎天而应乎人。」见周振甫:《周易译注》(香港:中华书局(香港)有限公司,2011年),页297。

70.冯友兰:《中国政治哲学与中国历史中之实际政治》载自《三松堂学术文集》(北京:北京大学出版社,1984年),页401。

71.曲弘梅:《宋太祖》(北京:中国社会科学出版社,2008年),页12。

72.(宋)李焘:《续资治通鉴长编》(北京:中华书局,1995年),卷1,〈建隆元年五月丁巳条〉,页16。

73.(元)脱脱等撰;杨家骆主编:《宋史》(臺北:鼎文书局,1980年),卷1,〈本纪第一〉,页7。

74.原文仅作句读,并未以标点符号标注,从之,下文亦同;(宋)宋绶、宋敏求编,司义祖校点:《宋大诏令集》(北京:中华书局,1962年),卷118〈典礼三・南郊一〉,页400。

75.设于都城南郊用于祭天的祭坛。

76.(宋)宋绶、宋敏求编,司义祖校点:《宋大诏令集》(北京:中华书局,1962年),卷118〈典礼三・南郊一〉,页400。

77.同上。

78.(宋)李焘:《续资治通鉴长编》(北京:中华书局,1995年),卷17〈开宝九年十月乙卯〉,页382。

79.(元)马端临撰;上海师范大学古籍研究所、华东师范大学古籍研究所点校:《文献通考》(北京:中华书局,2011年),卷71〈郊社四〉,页2190。

80.同上,页2188。

81.同上,页2215。

82.(宋)王应麟:《玉海》(南京,江苏古籍出版社,1987年),卷93〈至道南郊图〉,页674。

83.按《太常因革礼》卷303、《长编》卷61、《玉海》卷93 等记载为景德二年,故《宋史》记载有误;汤勤福和王志跃也在《宋史礼志辨证》一书中指出相关错误;汤勤福、王志跃:《宋史礼志辨证》(上海:上海三联出版社,2011年),页92。

84.(元)脱脱等撰;杨家骆主编:《宋史》(臺北:鼎文书局,1980年),卷99,〈礼二〉,页3798。

85.(日)金子修一:《关于魏晋到隋唐的郊祀、宗庙制度》,刘俊文主编:《日本中青年学者论中国史·六朝隋唐卷》(上海:上海古籍出版社,1995年),页368—370。

86.(元)脱脱等撰;杨家骆主编:《宋史》(臺北:鼎文书局,1980年),卷283,〈列传第四十二〉,页9559。

87.(宋)李焘:《续资治通鉴长编》(北京:中华书局,1995年),卷94〈天禧三年十一月己巳〉,页2170。

88.朱溢:《事邦国之神祗:唐至北宋吉礼研究》(上海:復旦大学出版社,2014年),页124-126。

89.据李焘《续资治通鉴长编》记载:「(大中祥符五年冬十月)戊午,九天司命上卿保生天尊降于延恩殿。(按本志,九天司命上卿保生天尊,即圣祖也。引者按:这句是出自《长篇》的注)……天尊曰:「吾人皇九人中一人也,是赵之始祖,再降,乃轩辕黄帝,凡世所知少典之子,非也。母感电梦天人,生于寿邱。后唐时,七月一日下降,总治下方,主赵氏之族,今已百年。皇帝善爲抚育苍生,无怠前志。」分析这段材料可知,宋皇室的圣祖是保生天尊,是九位人皇中的一位,曾经下凡为黄帝,五代时再次下凡生赵氏一族。如此真宗将黄帝追认为圣祖就不难理解了。见(宋)李焘:《续资治通鉴长编》(北京:中华书局,1995年),卷94〈天禧三年十一月己巳〉,页1797。

90.(宋)李焘:《续资治通鉴长编》(北京:中华书局,1995年),卷102〈天圣二年十一月甲午〉,页2369。

91.奉慈庙是奉安章献和章懿两位太后神主的别庙,章献太后(章献明肃皇后刘氏,969—1033)在仁宗亲政前临朝称制,对于仁宗教育方面的影响极大,而章懿太后(章懿皇后李氏,987-1032)是仁宗的生母。

92.江云:〈北宋郊祀研究〉(河北大学硕士论文,2016年),页67。

93.即「三礼」。

94.袁菊花:〈北宋南郊郊祀制度变革研究〉(延安大学硕士论文,2018年),页20。

< 原创文章/视频,未经许可,不得转载 >

欢迎留言:

请登入/登记成为会员后留言