北宋前期的王權禮儀與神聖空間——以都城開封為中心

余幸康

2024年4月10日

謝 辭

本畢業論文,承蒙恩師 毛升 博士悉心指導,得以完成, 謹此衷心感謝。又撰寫論文期間,曾得下列人士/機構予以協助,本人併此致謝。

一、香港樹仁大學歷史系何其亮教授、羅永生博士、何冠環教授、彭淑敏博士、周子峰博士和朱心然博士這些年來的悉心栽培及嚴格訓練。

二、林皓賢老師、姜鑫宇老師和李志鴻老師啟蒙再造之恩。

三、母親王伏兵女士、外公王才遠先生和外婆蔡葉群女士的悉心照顧與關懷。

四、硯席蕭文禧先生在撰寫本文期間給予意見、編輯和校閱方面的鼎力相助。

五、硯席利遠鵬先生、吳穎琦先生、吳普峰先生和李筠蕎小姐學途共勉。

談到中國近世王權,北宋(960—1127)政權的由唐(618—907)時的「東部歐亞大陸跨域交流的多元國家」重新演變為「東亞地區的儒教國家」,趙匡胤(宋太祖,927—976;960—976在位)建立的宋帝國(960—1279)在當時也被視作承接五代的「第六代」,帝國前途未卜1,為了保證政權的長久性,趙匡胤及其後繼者推行「崇文抑武」的基本國策2。在北宋皇帝的觀念中,天被視為宇宙和人間秩序的最高存在,成為一種象徵性的符號。作為祭天的主祭人,皇帝通過對南郊祀制度的變革,集中展現了北宋統治者的天命觀和政治觀。在天命觀方面,北宋皇帝通過祭天儀式既延續了傳統的禮制文化,同時也旨在證明王權的合法性。而在政治觀方面,北宋皇帝通過南郊祭天這一禮儀性活動,向士大夫和民眾展示了一種社會倫理秩序,從而確立了皇帝自身的絕對權威。北宋的統治者從中晚唐與十國利用佛教統治轉變為重新重視儒教的作用,以至於在北宋都城開封,以皇帝為首的官方統治階級對儒教進行着一定規模的贊助與支持,儒教被視為有助於君王教化國家人民的工具,都城開封也成為了北宋王權展示禮儀的重要舞台。

在人類歷史上,都城作為國家權力所在地,是人口、交通、資訊匯集的中心地。散居在廣闊地域的人們以都城作為核心進而形成一個統一的政治權力為主的城市網。所謂王權,是指前近代的統治者和王國的政治權力及權威。前近代王權權力的傳播與其權威所輻射的範圍僅限於由以都城為核心以及點與線構成的城市網。3自然無法與近代國家的政治權力通過交通與信息傳播滲透到國內城市與農村各個角落相提並論。所以,前近代國家的統治者通過都城範圍內的祭壇與超自然界進行神話與禮儀的溝通,成為明確以皇帝為核心的統治集團,也有助於樹立及鞏固統治集團的共同意識。不過,一個國家的統治者始終生活在人類世界,其與超自然界的眾神的溝通方法與形態在人類歷史中不斷變遷。

談到中國近世王權,北宋王朝在諸多場合通過各類媒介頻繁展示自身的權力與合法性,一整套儀典系統凸顯了皇帝凌駕於萬人之上的獨特地位與其在整個國家中的核心作用。早於北宋的五代十國時期(902—979),各政權都在力所能及地舉行國家禮儀,其目的就是為了獲得轄區內士庶的認同、增強本政權對轄境內臣民的凝聚力,並以此強化割據勢力。朱温(後梁太祖,852—912;907—912在位)、李存勖(後唐明宗,867—933;926—933在位) 及郭威(後周太祖,904—954;951—954在位)都曾經依照按照儒教儀式進行祭祀活動4。

在宋太祖將國都定在開封後,開封成為帝王之都,天子之地。宋代開封城的建築和佈局與都城范圍舉行的國家祭祀意識體現了王權與禮儀的關係;而郊祀作為王權合法性與正統性的一種依據,加上北宋時期皇帝親郊的變化,說明北宋時期郊祀的選擇權和主導權由皇帝掌控,這從另一個角度凸顯了北宋王權的成功展示。

第一節:研究的目的與動機

探討北宋王權的既有研究多側重於其「理學」與「思想」,試圖證明北宋皇帝的統治正當性源於儒教,並通過一整套國家祭祀的儀典系統來展示其王權。但是,與唐帝國相似,宋帝國雖然在崇尚儒教的同時也支持道教與佛教的發展,但在國家禮儀中,北宋民眾卻很難見到「皇帝」的身影。所以,北宋皇帝需要重新利用儒教教化並駕馭其臣民。

宋帝國的禮儀體系以「郊祀禮儀」和「太廟禮儀」組成。其中,象徵君主受命於天的郊祀禮儀具有更加突出的地位。宋太祖在宋立國後多次在都城開封進行親郊並頒布南郊詔書,而祭壇也是北宋都城神聖空間與政治空間交融的展示場所,使都城範圍進行的國家祭祀成為展示王權的場所。北宋前期的皇帝試圖通過國家祭祀的禮儀儀式與構築神聖空間來塑造自身神聖統治者的形象,進而加強王權。而作為王權統治合理性的來源之一的儒教,為何在北宋時期受到統治者與統治階級的青睞?儒教如何通過都城與王權進行互動?強化王權的政治權威?上述問題的探究,應有助本文進一步探究北宋王權的宗教性質。

本文旨在探討儒教王權在北宋初期的歷史作用,本文所指的北宋初期涵蓋太祖、太宗(趙炅,939—997;976—997在位)、真宗(趙恆,968—1022;997—1022在位)、仁宗(趙禎,1010—1063;1022—1063在位)四朝(960—1063)。在客觀意義上,北宋初期的君主利用儒教思想進行統治的行為,的確可視為一種政治手段,有助建立政權的政治論述與政權合法性。不過,我們還應當注意到,在政治層面之外,有關王權通過儒教的宣傳與傳播亦反映君主對於理想世界的想像與建構,他們從「儒教」與「祭祀儀式」當中尋求統治方法,並運用他們的權力將其理想付諸實行。同時,對於生活在中華帝國早期的人而言,都城範圍內的祭壇是毋庸置疑的神聖空間,反映了世界運行的規則。北宋儒教王權真實性及其意涵與北宋初期的統治者如何通過儒教與禮儀統治國家,是本文的兩大研究目標。此外,本文也打算從宋開封這座都城的空間佈局與祭壇分佈進行比較,探究北宋時期王權在都城範圍的實踐成效。本文正基於上述推想,希望通過是次研究檢視並論證北宋初期的王權如何透過禮儀,在都城建構出某種神聖空間,以及該空間在政治上的意義。

本文共分為四章。第一章為「緒論」。在緒論裏,筆者將會論述是次研究的源起、目的與學術意義。此外,本章亦會批評性地歸納學界的研究成果,作為本文試圖對話的對象。最後,筆者將說明本文對儒教如何塑造宋帝國王權,檢討王權、禮制思想與都城空間的研究方法和局限。第二章為「儒教王權與都城空間」。首節將會分析都城開封的空間佈局與禮制思想。次節則分析城市形態與權力空間的建構。通過疏理城市形態與權力空間,藉此考察北宋統治者如何通過儒教及都城開封統治臣民的手段,王權如何通過儒教在政治和道德領域起作用。第三章是「都城禮儀空間與郊祀儀式」。本章首節將會考察宋太祖至宋太宗统治時期(960—997)皇帝通過祭祀儀式及禮儀空間的建構,實現儒教王權的變化,從另一角度揭示北宋統治者的潛在動向。次節則以真宗、仁宗時期(997—1063)為焦點,分析這一時期郊祀禮的新變化。第四章為「結論」,既是對本文的研究作一歸納,也希望指出儒教王權與都城禮儀空間研究的重要性,並建立相關課題未來的研究方向。

第二節:研究回顧

在文獻回顧的部份,涉及北宋王權如何通過都城空間與祭祀儀式展示的研究。以下,第一部分「儒教王權與都城空間」以都城開封為背景作回顧與探討,第二部分「都城神聖空間與郊祀儀式」的回顧與探究,並在最後提出自己的見解與問題意識。

談到北宋的國家祭祀研究,近二十年來,學者們在研究唐至北宋時期皇帝親郊儀式方面已經取得了一些重要的進展。日本學者金子修一在這方面進行了深入的探究,重點研究了唐代南郊親祭儀式的實施方式以及與政治局勢之間的關聯;吳麗娛則對晚唐南郊親祭儀式與王權盛衰之間的關系進行了探討;楊倩則對北宋皇帝親郊儀式難以實行的原因及其性質的變化進行了詳細分析。這些研究成果為我們理解唐至北宋時期皇帝親郊儀式的實施提供了重要的支持。5 在王權禮儀方面,甘懷真指出「皇權、禮儀、經典詮釋」三者交互影響所產生的威儀觀是由統治者的身體為媒介通過包含語言以及與儀態配合的器物(所謂禮器),以展示所謂威儀。威儀觀也預設了只要支配者的身體能實踐威儀的規範,被支配者自然會順服其支配。此支配關係的預設之所以能成立,是因統治者相信可以藉由威儀的實踐與宗教的神聖領域相聯繫,宗教的力量可以保證支配體制。6

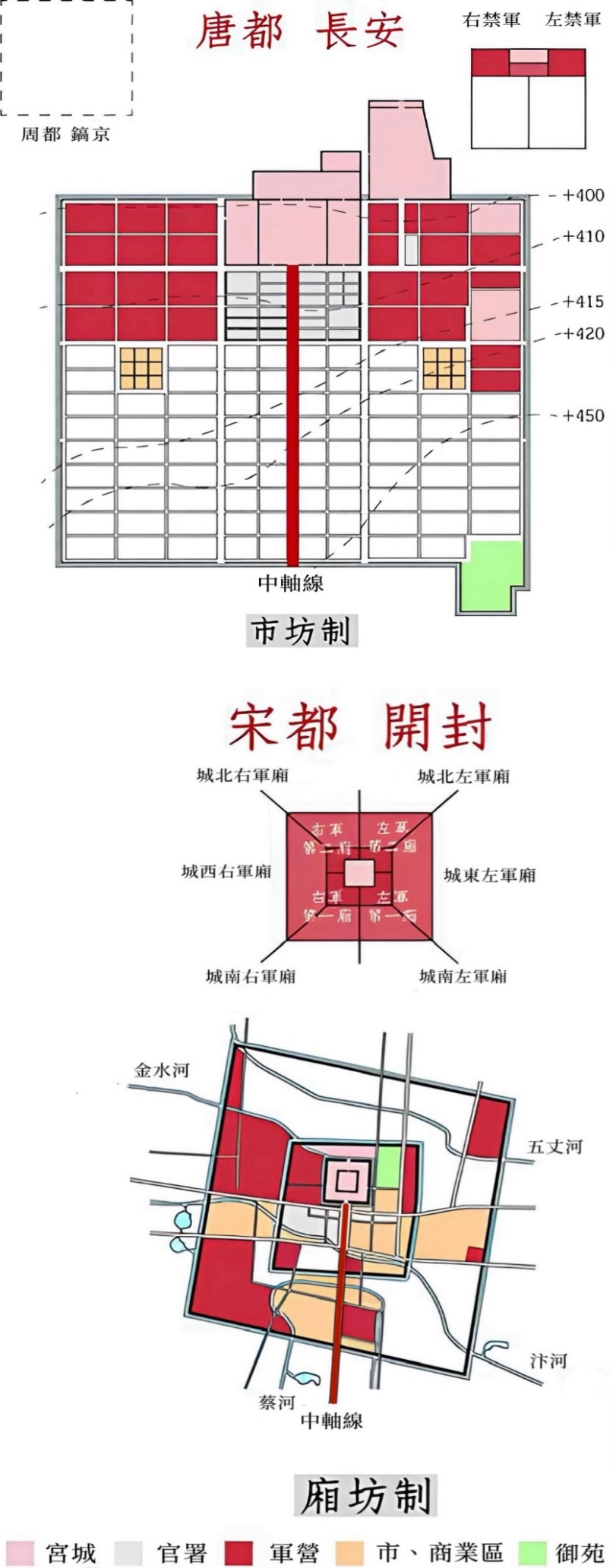

談到都城與空間方面的研究者,周寶珠對北宋定都開封的諸因素以及開封宮城、裏城和外城做了詳細的考證,主要介紹及論述在北宋東京(開封)的城池結構、商業、文化、市民生活及宗教等方面;楊寬指出從秦漢以來,皇家宮苑一般都建於都市之北部,有座北朝南、君臨天下的氣象,而從周世宗顯德四年(957)重建東京宮城,居於都市中心,成為宋元明清各朝的楷範,並從考古和文獻資料視角對中國古代都城進行了詳細研究;寧欣指出都城开封的经济社会变化與都城地域空間的變化,如平面空間、立體空間等,並強調這些地域空間變化與開封城市經濟社會之間的互動性。7另外還有日本學者的研究也具有代表性意義,久保田和男指出從城市景觀的改變和治安制度的完備,討論開封城成為北宋首都的原因興起的原由,是因為都市禮儀和各地漕運的發展,使都市逐漸建立出一種權威性基礎,並論述北宋開封的城市結構和演變,有助於釐清開封的空間結構;另一研究者妹尾達彥以往比較都城史研究的觀點,致力於運用「都城比較」這樣一個概念進行了系統性分析,並且使用東部歐亞的角度對宋代開封予以探究。8

本文選擇從「郊祀禮儀」和「太廟禮儀」作為切入點,皆因這兩個儀式與北宋皇室的關係甚密且具代表性。學界也有相關的專著、論文作相關的論述。在宋代,國家禮儀是重建「儒教國家」的重要表現,宋代國家禮儀在當時是以生動的「視覺性」展示在開封城的居民眼前,透過國家禮儀,我們可以見到官方宣揚宇宙秩序與地上秩序的對應概念。妹尾達彥強調王權藉由在都城建構禮儀空間,利用特定的文化裝置與禮儀展演,視覺性地展示王權並彰顯其政治權威。在宋代開封城四方都設有皇帝祭祀的祭祀所(例如方丘、五帝、圓丘等),其中,南郊的祭祀圓丘是最重要的國家祭祀禮儀,在皇帝郊祀時,皇族、文武官僚、外國使節等人都會參與,在儀式過程中,參與禮儀的人們可以看見禮器的鋪陳;儀式會場所演奏的音樂、舞蹈,透過感官,令參與禮儀的群眾感受到國家祭祀的莊嚴與神聖性。在郊祀禮儀中,主要是由皇帝與參與祭祀的人員來進行儀式,儀式中參與的皇族、官員則是觀禮的觀眾,儀式中皇帝顯然是唯一的主角,這也有著彰顯皇帝承接天命的寓意。9宋代國家禮儀應該有助於宋代皇帝、官方建構政權的合理與正當性。妹尾達彥提出的「禮儀空間」觀點認為禮儀涵蓋了祭祀和儀式兩大元素,並通過將這些元素在空間中的具體位置(點)、連接這些點的路徑(線)以及由此形成的廣闊範圍(面)相結合,創造出一個具體的活動場所(場)。這種空間不僅是物理上舉行宗教儀式和祭祀的地點,也是一個分析和觀察這些活動如何在空間中具體實現的框架。10透過對禮儀空間的研究,可以揭示出它們背後的權力關係和宗教觀念,理解這些儀式和祭祀在塑造和反映社會文化及信仰體系中的角色,及其對於社會結構和宗教信念的維護或轉變的影響。探討北宋皇帝在都城開封範圍進行祭祀儀式的政治與宗教關係。北宋王權與儒教交涉的複雜性和多樣性的重要性已得到了學術界的認識。但是,此一課題仍有很多空白需要進一步探討和填補,如具體交涉形式、影響程度等討論國家祭祀模式與背後的政治、文化、宗教等影響;因此,有不少專著與論文立足傳統文獻與出土文物,從宗教與史學角度分析北宋統治者通過宗教進行統治,以及它背後的政治、文化、宗教含義。

綜上所述,過去有關都城開封的研究主要是通過中國古代史與城市空間研究的視角進行探究;本文聚焦的對象為北宋王權儒教、禮制與皇帝制度,有關儒教王權的探討並不多見,即便有相關討論,也多數是以儒教經典中的思想與哲學作為研究視角。在儒教與中古中國政治史的討論範疇中,儒教王權常被忽視,形成相關研究上的空白。

第三節:研究視角、方法與架構

本論文將透過都城開封,探討北宋初期統治者或統治階層如何通過都城空間使用儒教,在自國建構與展示其儒教王權。關於儒教王權,本文定義如下:首先,統治者依據儒教文本、思想、理念作為理論依據,宣稱自己擁有的權力。第二,統治者選用儒教文本、思想,理念,建構君王自身統治的神聖王權(Sacred Kingship)與意識形態。第三,統治者通過具一定規模的統治集團選用儒教理念,使得統治集團宣稱擁有的權力。11

關於儒教王權的建構,涉及「統治者」根據政治或宗教需求而進行行動,統治者會「選擇」與「使用」儒教作為政治行動與實踐的重要思想與文化資源,以此建構統治合理性、穩固與強化與政治權威。通過整理與檢視文獻,我們能夠發現前人在北宋儒教的研究上已經取得了豐碩的成果。但是,儒教王權通過都城空間的建構與展示,也涉及統治者如何藉由儒教的「媒介」,向人們傳達其政治與宗教理念與主張。禮制思想的媒介相當多元,例如皇、宮二城的建築結構、空間佈局、官方禮儀,以及都城範圍所舉行的郊祀禮,都是官方向民眾展示王權的重要途徑。12因此,就都城空間建構王權而言,將其放在北宋前期的政治中看待,相信還是具有潛力的研究方向。本文嘗試從這個角度出發,希望能夠為現有的研究作整合性的工作,提煉並創造新的研究價值。本文立足在學界的研究成果上,重新對相關課題作進一步演繹和思考。透過全面掌握和解讀傳統文獻,如歷史與儒教典籍,同時輔以多媒介的歷史材料,探究北宋政權如何利用儒教與一整套祭祀禮儀傳播王權,實現其治理國家理想。本論文着眼於此,除了討論都城空間的建構外,禮儀活動也是建構政治與宗教論述的重要資源,以及官方如何藉由都城空間與儒教媒體建構神聖空間,以爭取多樣受眾的支持與效忠。

本文的一大困難在於考古材料的搜集。從學界目前的考古成果所見,能夠完整保存下來的宋代開封都城的遺址相當稀缺。這意味着我們無法通過對上述的都城空間與祭祀場地進行實地考察,對北宋時期都城開封作全面性的考察和分析。因此,本文研究仍然有不少的局限性,難免大量依賴現有的傳統文獻13外,亦會運用方志14與大量史籍15,在研究取材上難以取得重大突破。

北宋都城開封,是當時東亞的主要都城之一,自戰國時期(前476—前221)的魏國,五代時期的後梁、後晉、後漢及後周均建都於此。開封歷史悠久,建置和城建沿革復雜,其演變情況與北宋東京(開封)城關係密切。16其城市布局,既受政治、經濟、宗教等規劃思想的影響,又受歷史、地理等客觀條件的制約,具有多元性與復雜性。這些因素不是孤立的發生作用,而是結合在一起形成一套復雜的作用機制。北宋官方如何利用儒教的禮制思想在都城開封構築禮儀空間,是本章探討的核心。

第一節,探討北宋儒教發展的脈絡,經歷五代十國的混亂局面之後,北宋統治者及學者都急切地希望建構一套新的儒教統治論述。這一套論述上承於唐代「安史之亂」後儒者的反思。此外,五代對於儒教及禮儀建築的修築也為北宋初期儒教的發展奠定了基礎。

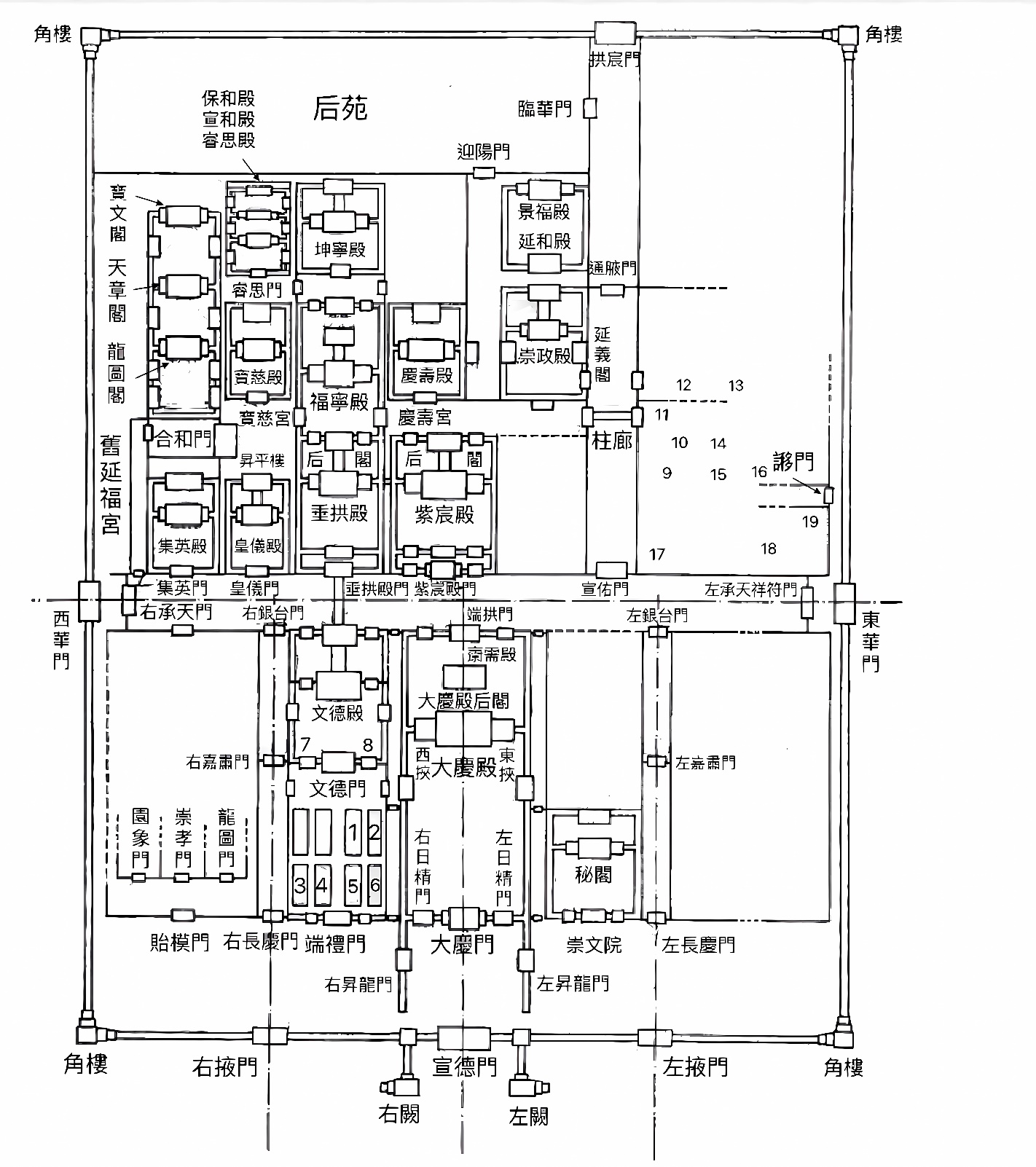

第二節,探討北宋統治者如何通過開封皇城與宮城的佈局利用禮制思想塑造相對應的禮儀空間,在太祖朝,通過對皇宮的增建工程來更進一步的構築以儒教宗法倫理制度為主的禮儀空間。

第三節,探討都城開封政治與權力空間的建構對於王權統治國家的意義,以及皇帝和大臣之間的聯繫。通過官僚機構通過都城空間幫助王權擴散其影響力,以及相關權力的限制,並觀察大臣和官僚機構的權力在與王權的制衡。

第四節,探討中軸線與都城空間的構建,中軸線對於都城空間格局建立與完善方面具有不可替代的作用。北宋皇帝如何通過不斷擴張的都城空間以體現王權的莊嚴肅穆和倫理秩序,後來演化成為表達宮城禮制的重要規劃設計方法,禮儀空間線自始至終都作為重要的媒介對都城與王權的傳播起著至關重要的作用。

第一節:北宋初期的儒教論述

儒教是中國歷史悠久的傳統宗教,其源頭可以追溯到傳說中的伏羲(伏羲氏,?—?)、黃帝(軒轅氏,?—?)時代。當時已經出現了王者祭天的傳統,為儒教的形成奠定了基礎。周朝建立後,周公姬旦制定了先進的禮儀制度,將政治和宗教巧妙地結合在一起。孔子(孔丘,前551—前479)在春秋時期整理了被認為是古代聖帝明王創造的文化成果,並提出了自己的理論,希望這些文獻能夠成為後世人們行為的指導準則。這些經由孔子整理的古代文獻,成為了儒家經典的基礎;同時,儒家把關注點放在了入世,余英時指出:「儒家不但不是巫,而且盡最大努力與巫傳統劃清界限」17。到了漢代,由於國家統治的需要,從漢武帝(劉徹,前156—前87;前141—前87在位)開始實行「獨尊儒術」的政策標誌着傳統國家宗教徹底儒化的開端,亦是儒教真正確立的起點。18

隋唐時代,禮儀制度的建設達到了巔峰。唐代中期制訂的《開元禮》成為後代禮儀制度的典範,其中對祭天、祭祖、祭孔等儀式做了詳盡而具有法典意義的規定。這些規定不僅明確了各種禮儀的程序和細節,也反映了當時政府對禮制建設的重視。19然而,到了唐朝後期,儒者們開始反思儒教在現實社會中的效能。他們意識到,僅僅依靠外在的禮儀規範並不足以真正推動儒家思想的實踐。為了強化儒教的影響力,儒者們提出了兩個重要主張:其一,他們認為應該堅決排斥佛教和道教的影響。在他們看來,佛道二教的某些思想與儒家理念不相符合,可能會削弱人們對儒教的信仰。因此,排除佛道之學,捍衛儒家正統,成為當時儒者的共識。其二,儒者們主張應該更加重視人們內心的修養。他們意識到,單純的禮儀動作並不能真正體現儒家的精神。20只有培養人們發自內心的虔誠態度,才能使禮儀成為一種自覺自願的行為準則。因此,儒者們開始更多地探討心性問題,試圖從道德情感和精神境界的角度,深化對儒家思想的認識。總之,唐朝後期儒者們的反思,標誌著他們開始將理論探索的重心從外在的禮制建設,轉移到內在的心性修養上,為宋代理學的興起奠定了基礎。21

雖然五代時期戰亂頻仍,但儒教發展並未中斷。後周太祖(郭威,904—954;951—954在位)曾到山東參拜孔子。廣順三年(953),郭威病重,試圖於南郊祭天來延續壽命,但郊壇仍在洛陽。在臣子的建議下,郭威決定在大梁(即宋代開封)興建天壇、社稷壇及宗廟,這些建築為宋初開封城所繼承。顯德五年(958),周世宗(柴榮,921—959;954—959 在位)命竇儼(919—960)修撰《大周通禮》、《大周正樂》,《宋史・列傳第二十二》記載「(竇儼)所撰周正樂成一百二十卷,詔藏於史閣」22。可見竇氏所校訂的禮樂為宋代官方所採用。竇儼主持修撰的禮樂典籍以及五代修築的儒家禮儀建築,為宋初儒教的發展奠定了重要基礎。宋初君主對前朝文化遺產的接受和沿用,反映了他們鞏固儒家正統地位的努力。

第二節:空間佈局與禮制思想

北宋建國初期,都城建制沿襲了五代晉、漢、周的舊制,設立四京,以開封府(汴梁)為東京、河南府(洛陽)為西京、應天府(商丘)為南京、大名府(邯鄲)為北京23,並將國都設在東京開封府(汴梁)。北宋時期的東京開封府城承襲了後周時期的都城布局,包括外城、內城、宮城三城環套的總體結構。从内到外分為三個圈。第一圈為城中心部分,即是皇城,其中心是皇宮。第二圈城為內城,第三圈城為外城。根據20世紀80年代考古工作者在今天開封市潘楊湖一帶發現了早期城址,據稱為北宋皇城遺址,實測皇城長900米,寬700米;內城長2800米,寬2400米;外城長5700米,寬4800米。24在此基礎上,北宋在此基礎上進行了擴建和改進,進一步完善了都城的規劃。因此,北宋開封府城既延續了城市發展的傳統,又突顯了其作為都城的特色,成為了北宋的政治、經濟和文化的中心。

北宋開封由外城、內城、皇城與宮城四重城垣組成,將中國古代「內城外廓」的城池結構發展到極致。中國古代帝王自稱為天子,「受天命」來統治人間。都城作為帝王之居,則也刻意模擬天上星宿的「神靈世界」,即所謂的「象天設都」,希望藉此獲得一種超自然的神秘力量,以求國祚永存。《周禮・地官司徒》曰:「日至之景,尺有五寸,謂之地中,天地之所合也,四時之所交也,風雨之所會也,陰陽之所和也。然則百物阜安,乃建王國焉。」即帝王在人間的國都應居大地之中25;《尚書・召誥》曰:「王來紹上帝,自服于土中。」26周成王得到上天旨意在天下中央(即當時的洛邑)建立首都,進而定下要從中央治理人民的成例。《管子・度地》曰:「天子中而處,此謂因天之固,歸地之利。內爲之城,城外爲之郭,郭外爲之土閬。」27管仲認為天子要在中央建城,利用天然穩固的地形,集中全國的土地財利。天子定都在中央是源於周人卜問上天後得到的旨意,同時具有地理氣候及掌控全國政治及經濟的實際考量。開封皇、宮二城的範圍,與古人視「九五」為尊位有關。《周易・乾卦》曰:「九五:飛龍在天,利見大人。」28孔子認為龍可以代表有德行的人29,當這些有德行的人放在正確的位置,就可以成為君主。30故被認為「當位」的「九五」31象徵人間的等級之最,為帝王之數,不可潛越。《周禮・考工記》中記述關於周代王城建設的基本規劃思想和城市布局,其中營國制度「匠人營國,方九里,旁三門。國中九經、九緯,經涂九軌。左祖,右社;面朝,後市。市、朝一夫。」32即都城佈置應為九里見方,每邊開三門,縱橫各九條道路,南北道路寬九條車軌,王宮的路門外左邊是宗廟,右邊是社稷壇;王宮的路寢前面是朝,北官的後面是市。每市和每朝各百步見方;基於《周禮》的記載,北宋都城開封的城市佈局以宮城為核心,居全城中心,宮殿分佈在中軸線的中央與西邊。這種以宮城為全城中心的布局與禮制思想在建築布局上的體現遙相呼應。

北宋東京(開封)「宮城周廻五里」33,源自唐代汴州宣武軍節度使衙署。後梁建都後,改衙署為建昌宮,後晉更作大寧宮。34至後周時期,周世宗又以此為宮城,逐步形成了開封皇、宮二城相套的平面格局,但由於五代戰亂頻繁,統治者大多無暇進行營建,致開封皇宮「未暇增大」35,「雖加營繕,猶未如王者之制」。36北宋定都開封後,宋太祖於建隆三年(962)敕令對皇宮進行增建,《宋史・地理志》載:「建隆三年,廣(後周)皇城東北隅。命有司畫洛陽宮殿,按圖修之,皇居始壯麗矣。」37而《宋會要・方域》一之一也有記載:

太祖建隆三年正月十五日,發開封浚儀縣民數千,廣皇城之東北隅。五月,命有司案西京(洛陽)宮室圖修宮城,義成軍節度使韓重贇督役。四年五月十四日,詔重修大內,以鐵騎都將李懷義、內班都知趙仁遂護其役。38

而對於此次開封皇宮的營造,太祖要求甚嚴,要求皇宮「凡諸門與殿須相望,無得輒差,故垂拱、福甯、柔儀、清居四殿正重,而左右掖於昇龍、銀台等門皆然,惟大慶殿與端門少差爾。」39宣德門(端門)經改建亦與大慶殿在一條直線上。此外,將甘露寺從皇城東北角遷於開寶寺近,將皇城的東北隅進行展拓,而皇城的西北隅可能由於太歲在戌,因而沒有進行任何修築,乾德四年(966),「二月癸卯,(太祖)視皇城役……五月,南唐賀文明殿成,進銀萬兩。」40開寶元年(968)北宋開封皇宮正式竣工,至此「皇居始壯麗矣」41。而宮城各門均基本保持在一條直線上。《荀子・大略》曰:「欲近四旁,莫如中央。故王者必居天下之中,禮也。」42荀子認為君主的居住地必須在天下中央是一種禮制,而在五個方位「東西南北中」中的「中」是統治者應該居住的方位。因此「中心」或「中央」便成了代表最高權力等級的象徵。在儒家宗法倫理制度的影響下宋開封城自然也構建起一系列「分尊卑」、「別貴賤」的建築等級制度,從群體到單體,由造型到色彩,從室內到室外都有嚴格的等級秩序,不僅有實用功能,也有象徵性功能,是等級關係重要的標誌。宮城與皇城的總體布局和設計思想嚴格遵循了「周禮」的要求。整個由外朝和內廷兩部分組成,皇城是統治者及政府官員辦公的場所,宮城是統治者日常生活的場所。庭院建築組群是按照一條貫穿南北的中軸線有規律地排列著,所有主要的建築都排列在中軸線上,其他建築按中心對稱的原則分布在中軸線兩邊。中軸部分是宮城的中心,位於中軸線前部的大慶殿,以及周邊的文德、紫宸、垂拱三殿是皇帝舉行盛大典禮、重大儀式、朝見文武百官的重要禮儀場所。故此,宮城的地位最為重要突出,在建築布局上處於整個開封城最重要的位置。大型宮殿建築多用「軸線法則」,宮殿以城市為依託,城市以宮殿為中心,其特點是重點突出,主次分明,突出王權的至高無上,這是禮儀空間的體現之一。

其次,將福柯(Michel Foucault)所闡述之「權力空間」(Power Space)概念43代入北宋開封城的王權統治與禮儀空間的構成可得出層級監視三要素。第一,統治者要位於天下中心,因為從方位上講只有位居中心才可以同時對四面八方進行統治,第二,這種統治是具有意識的和持續的可見狀態,因為只有這種無時無刻的監視才能對於其統治之下的人民造成一種威壓,從而可以確保王權能夠形成一種自動的機制發揮作用。第三,就是這種統治必須是具有不同層級的,層級的產生是由於所轄領土過於龐大而產生的,因為單層的統治網絡不能覆蓋到整個開封城。以上三點是構成複雜的王權與統治機制的基礎,皇城、裏城和外城城墻的構成滿足了這三點。但是,由於城市規模的限制以及中國傳統院落的居住模式,統治者的視線難以穿透層層障礙,實現對民眾的直接監視和統治,因此這種統治實際上並非連續不斷的。而位居皇城內部的宮城是對層級監視的一種強化,皇城主要監視的對象是身居高位的大臣,由於皇城城墻規模的限制其對於整個城市的統治能力相對較弱,而都城在這個方面則彌補了對於開封城占大多數的平民百姓的統治力度,同時能使王權的威儀延伸至城外,所以說,皇城與宮城的大型宮殿既是統治者統治地位的象徵,也是借其規模氣氛加強其統治地位的手段。

第三節:政治與權力空間的建構

就王權對於國家的統治而言,皇帝和大臣的聯繫是至關重要的。因為王權一方面需要大臣與官僚機構的輔佐,另一方面還要對他們的權力進行限制。從中古到前近代的發展過程中大臣和官僚機構的權力在與王權的制衡中逐漸下降,從宋開封城官府位置的逐步外移可窺見一二。宋開封的三省六部等中央政權機構的衙署散佈於於皇城南側端禮門與文德門間的朝堂。《東京夢華錄》記載:「入門東去街北廊乃樞密院。次中書省。次都堂(又稱政事堂,宰相朝退治事於此)。次門下省。次大慶殿外廊橫門」44,又建中書門下省和國史院「榜曰『中書』,為宰相治事之所」45。此外,政事堂亦稱東府,管理行政;其西的樞密院稱西府,管理軍政,兩者對持文武二柄,「號稱『二府』」46。於此同時與王權的增強相對應的是官僚機構的外移使之處於層級監視的範圍之內,而與統治者聯繫緊密的小型權力機構的內化則將王權置於監視的體系之外。抽象的來看這種權力的內聚產生的是一個單向的王權的監視,由內向外,內部處於監視的真空狀態,王權由位於金字塔頂端的宮城輻射都城乃至全國。因此,這種權力結構最基本的動因則仍主要是藉此以宣示王權的合法性或正統性權威、突顯統治者淩駕人民之上的國家權力,並在更大空間範圍和城市網絡內獲取更多的權力與締造統治者本身的威嚴。

第四節:中軸線與都城空間

中軸線觀念穿插在中國不同王朝的都城建設中,具體做法是有意識的將一系列的宮殿建築排放在一條前後一致的線上,以體現王權的莊嚴肅穆和倫理秩序,後來演化成為表達宮城禮制的重要規劃設計手法。實際上中軸線並不是一個單獨的實體存在與人類空間,而是通過具體的建築的空間布局來展現的。中國歷史上各王朝的統治者講求宗法禮制,中軸線設計目的是為了構建主次尊卑的倫理關係,所以每個王朝的統治者都會在都城的規劃建設中通過建築空間布局表達。可以說,中軸線是禮儀制度的產物,也是表達禮儀觀念的手段。特別是在古代王朝都城規劃發展進程中,為表達天命、王權的至高無上,宮城設計以中軸線來統攝全局實在是再好不過的辦法。《說文解字》曰:「中,內也。从口丨,下上通也。」47,有流通之義。上文提到北宋開封(東京)城形成皇城、裏城和外城構成的圈層空間結構形式,皇城位於全城中軸線上;裏城即唐汴州城;外城為後周世宗所築之羅城。這一時期城市用地功能有了明顯的人為劃分痕跡,開封城內縱橫交錯的格網道路,大致呈「井」字形,整齊有序;《東京夢華錄》記載:

自宣德樓一直南去。約闊二百餘步。兩邊乃御廊。舊許市人買賣於其間。自政和間官司禁止。各安立黑漆杈子。路心又按朱漆杈子兩行。中心御道。不得人馬行往。行人皆在廊下朱杈子之外。48

宋代詩歌亦有提及:「州橋南北是天街」49即從皇城宣德門向南,經裏城州橋至朱雀門,直到外城南薰門,為御街,即宋開封的中軸線。御街分為三段,中間是皇帝專用,其中由大內通往南薰門的御街最寬且直,是全城的中軸線。

中軸線居中布局,體現了「擇中立宮」的理念,一般以宮城的大殿作為中軸線的起點,向南延伸,體現「向明而治」的思想。無論唐長安城、還是宋開封城,宮城軸線均以起自宮城內的大殿,向南延伸,出宮城正門,在門前構築一條顯著的大街50。宮城軸線規劃較少出現向宮城北延伸並在城內形成一條大道的規劃手法。唐長安城宮城北部的玄武門與宋開封城北部的景龍門也不與中軸線對應。也就是說,古代都城的宮城中軸線與其南部的主要街道存在必然聯繫,中軸線一般不向北延伸,故宮城北門或其對應街道與中軸線沒有必然聯繫,也不一需要定位於中軸線上。

「祖宗之法」是有宋一代施政方針的一大基本原則,鄧小南將其定義為:「『祖宗之法』是宋人口中、筆下經常出現的提法,其實質是指宋太祖、太宗以來逐漸形成的以防微杜漸為核心精神的基本治國原則,以及在這一原則指導下的諸多做法與說法。」51由此可知太祖、太宗屬於北宋帝國的奠基者是宋代「祖宗之法」原則的奠基與開始時期。

如果按照「文治武功」的標準來判斷,太祖、太宗屬於北宋帝國的奠基者。由此看來,北宋初期的郊祀也是統治者利用儒教思想和禮制維護並鞏固王權的手段,對北宋初期郊祀的研究有助於了解北宋皇帝如何利用儒教王權在都城空間進行一系列的禮儀儀式。神聖地點是被認為與日常環境截然不同、擁有特殊意義的地方,它們被視為與超自然力量建立聯繫的有利場所,吸引人們前往進行朝聖。本章即從北宋初期太祖、太祖、真宗和仁宗四位君主統治時期的郊祀切入,並結合太祖、太宗在北宋初期的作為,以郊祀這一利用儒教思想加強王權政治行為作為突破口,從新的角度對北宋前期統治者如何通過都城范圍的神聖空間(祭壇)與禮制典禮傳播並鞏固王權的進行一定的剖析嘗試。

第一節「北宋初期皇帝親郊制度的承繼」,探討北宋初期皇帝親郊制度的承繼與發展的脈絡,經歷五代十國的混亂局面之後,北宋統治者急切地希望構建一套行之有效的祭祀儀式;此外,晚唐五代對於儒教及禮儀制度的運用也為北宋初期郊祀儀式的發展奠定了基礎。

第二節「郊祀與都城神聖空間的建構:太祖至太宗朝」,探討北宋太祖、太宗作為北宋郊祀儀式開始時期的奠基者,如何通過都城開封空間利用儒教的禮制思想和一系列典禮佈局塑造相對應的神聖空間,在太祖朝,通過以唐代《開元禮》為藍本的儀式變革來更進一步的構築以儒教宗法倫理制度為主的合法統治與儒教王權的權威。

第三節「空間與權力的連結:真宗、仁宗朝郊祀的變化」,探討真宗與仁宗如何延續前兩位皇帝建構的郊祀制度並演化出具有皇帝個人特色的典禮與敘事維護並鞏固王權,以及皇帝和大臣之間的聯繫如何影響郊祀制度的變化,以及相關儒教王權在這一時期的演變,總結北宋初期四位皇帝如何利用儒教王權進行統治。

第一節:北宋初期皇帝親郊制度的承繼

《左傳・成公十三年》云:「國家大事,在祀與戎。」52郊廟祭祀源於商周時期,作為一種儀式活動,不僅僅是一種宗教信仰,更是上層建築和國家理念的象徵和代表。《禮記・祭統》云:「凡治人之道,莫急於禮。禮有五經,莫重於祭。」鄭玄註:「禮有五經,謂吉、兇、賓、軍、嘉也。莫重於祭,以吉禮爲首也。」53因此吉禮在國家禮制中占據最為重要的地位,《周禮・春官・大宗伯》言:「以吉禮事邦國之鬼神」吉禮祭祀的對象是天地間的鬼神,54《晉書》曰「吉禮之大,莫過於祭祀」55可見在國家祭祀制度中郊祀最為重要;《左傳・成公・成公二年》有言:

唯器與名,不可以假人,君之所司也。名以出信,信以守器,器以藏禮,禮以行義,義以生利,利以平民,政之大節也。若以假人,與人政也。政亡,則國家從之,弗可止也已。56

由此可見,祭祀等級象征著權力的等級,國家祭祀的主祭身份象徵著國家的權力。歷代皇帝對主祭身份最為看重,他們壟斷對天地人三界主神的主祭權。在郊祀、宗廟、國家社稷的祭祀以及封禪、明堂等國家大典的祭祀活動中,行使主祭權的只能是皇帝本人。57

郊祀禮源於「天人合一」的宇宙論儒學,從此邏輯而言,天是有道德的,天的道德實際上是人的道德反映到上天的結果。在這種天人同構學說下,人和社會的正常狀態與天的正常狀態相對應,所以一旦發生災害即天不正常由此造成的社會不正常,最終要歸咎於皇帝的失德,天人感應學說硬是將自然災害與皇帝的道德捆綁在一起,其導致的後果就是對皇帝德行的衡量直接取決於天災的多少。北宋的郊祀禮是在前朝郊祀禮的基礎上進一步發展和變革的,期中南郊郊祀的思想淵源來自於先秦時期的祈報觀念,於冬至日在都城開封(汴京)南郊舉行祭天儀式,也與古人的陰陽觀念密切相關。甘懷真在《皇權、禮儀與經典詮釋:中國古代政治史研究》一書中揭露:「祠官體系中的祠官可借由『秘祝』等儀式與法力,將皇帝的災禍轉移到下面的臣民。由此可知,祠官是一種具有巫術性格的神職人員……此時的上帝(如雍四畤、五畤所奉之上帝)是『國家』(如漢家)的上帝,而不是人民(百姓)的上帝,或者說不是『普遍的上帝』。故巫祝可以要求這一類的上帝為『國家』去除災禍,而將此類災禍轉嫁到一般人民身上。」58西漢(前202—8)時期的郊祀儀式雖然在漢成帝(劉驁,前51—前7;前33—前7在位)、王莽(前54—23)等時期曾進行過改革,但蒲慕州指出「西漢歷次的改革並沒有發生效果。自光武以下,東漢諸帝對於國家祀典的內容和祭法,基本上並無重大興革。」59

到了魏晉時期(220—420),中古中國的郊祀制度發展史迎來一個重要發展期。這個時期對秦漢以降混雜著巫術與神仙思想的郊祀儀式進行了清理和整頓。自晉武帝(司馬炎,236—290;266—290在位)時代起,王肅(195—256)的學說逐漸成為整頓郊祀制度的核心理論,推動了郊祀制度向傳統的《禮經》回歸,並觸發了後來被稱為「鄭王之爭」的學術論爭。進入南北朝(420—589)時期,隨著外來文化的湧入,特別是道教的興起和少數民族文化的影響,郊祀在南北朝呈現出各自的特點。具體來說,南朝更進一步恢復了對《禮經》傳統的踐行,在維護華夷觀念的同時,突出了自身的正統性;而北朝則展現了一種文化多元融合的格局。總體而言,南北朝期間的郊祀逐漸走向成熟,主要的發展趨勢是重新歸納於儒家的傳統軌跡,為唐代郊祀性質的轉變奠定了基礎。60唐代對天的解釋可從《大唐開元禮》中得知:

所謂昊天上帝者,蓋元氣廣大,則稱昊天,據遠視之,蒼蒼然則稱蒼天。人之所尊,莫於帝,托之於天,故稱上帝。61

在唐代,除了太極元年(712)唐睿宗(李旦,662—716;684—690及710—712在位)在方丘親祭過皇地祇外,其他皇帝歷次親郊都是在圜丘祭祀昊天上帝。62在開元二十年(732)頒布的《開元禮》記載皇帝親郊環節包括齋戒、陳設、省牲器、鑾駕出宮、奠玉幣、進熟和鑾駕還宮。有司攝事有齋戒、陳設、省牲器、奠玉幣和進熟五個環節。63,可見唐代在祭祀方面將有司摄事的制度化,這一變化被北宋所繼承,但北宋皇帝親郊與有司攝事最大的特點在於在神位上作了區分,即有司攝事時實行天地分祭,而皇帝親郊時采取天地合祭的形式。天地合祭在唐代和五代時期尚未形成制度,僅是一種慣例,而到了北宋才得到了真正的制度化。北宋初年,朝廷設立了大禮五使以負責各項事務。北宋皇帝親郊最引人注目的變化在於非祭祀性因素的成長。每逢皇帝親郊,地方官府和蕃夷都會前來助祭。親郊大赦逐漸儀式化,赦文的內容更趨豐富,不但包括各種赦免和賞賜,還成為立法的重要形式。64通過《續資治通鑑長編》和《宋史》等史料,可得知北宋時期皇帝完成南郊祭祀後,都會大赦天下。從王珪(571—639)〈宣德門肆赦文武百僚宰臣已下稱賀批答〉中可得知北宋初期的宣赦儀式在東京城(開封)宣德門舉行。「泰時」是西漢末年郊祀改革之前的祭天之處,到北宋時代指南郊。此外,臣下還通過多種儀式向皇帝進賀親郊成功舉行。楊倩描在《宋代郊祀初探》中認為,宋代郊祀的形式以唐代為骨架而兼采前代某些禮儀,內容則沿襲五代;常祀地位下降,親祀地位上升。親祀中祭祀天地的儀式淪為形式,而赦免和賞賜卻成為主要內容。65王美華在《唐宋禮制研究》一文中認為北宋時期的禮制是在唐代禮制的框架下進一步發展的,這種發展一方面是對唐代禮制本身未及調整之處進行的理順,另一方面,北宋時期還根據時事變異損益唐代禮制。正是因為北宋時期禮制的調整,很大程度上促使其制度色彩明顯不同於唐代禮制,而唐宋禮制的關係反映在南郊禮上。66

「五禮」作為一種制度於魏晉南北朝時期真正萌芽、發展。雖然《周禮》中早有「五禮」的內容,但不僅在內容上與後來的五禮有很大的不同,更重要的是它在當時僅是一種儒家根據先秦的禮制提出的理想,並沒有成為國家制禮作樂的實踐。67梁滿倉將五禮制度的發展劃分為三個階段:「漢末三國為孕育階段;兩晉宋齊為發育期;蕭梁至隋為成熟期。68所以唐正是在此基礎上形成了完全成熟的五禮體系,給北宋留下了相當完善的制度、文化遺產。由此看來,從五禮制度角度來看,北宋的郊祀可上溯至漢末三國時期,並繼承了唐代的大量的制度。

第二節:郊祀與都城神聖空間的建構:太祖至太宗朝

公元960年,趙匡胤效仿後周太祖郭威於陳橋兵變、黃袍加身,接受後周恭帝(柴宗訓,953—973;959—960在位)「禪讓」建立宋帝國,人們普遍認為趙匡胤之所以如此容易當上皇帝是緣於其憑藉暴力手段奪取後周江山的關係,這種見解符合五代時期的普遍觀念。其實不然,「禪讓」是儒家首先提出關於政權轉移的理論,而接受禪讓的君主在儒家理論中定是合乎道義、能順乎天命而合於人心69的人。馮友蘭也指出:「禪讓說為一種說明君主政權權力來源之理論,亦可謂系一種轉移政權方式之純形式之說明。」70;太祖即位之初,面臨最大的問題便是如何消除外部並存的政權、統一天下。曲弘梅指出:「宋太祖的捷足先登,只不過使後周舊臣失去了一次實現野心的機會,卻沒有打消他們的野心,他們有的在等待觀察,希冀再起,有的則『日夜繕甲治兵』準備與新王朝再來一番角逐。」71;首當其衝之例便是建隆元年(960)四月,昭義軍節度使李筠(?—960)聯合北漢睿宗(劉鈞,926—968;954—968在位)發起的叛亂,太祖為了樹立新朝與王權的權威,毅然親征;《續資治通鑒長篇》載:

(建隆元年五月)丁巳,詔親征。以樞密使吳廷祚爲東京留守,端明殿學士、知開封府呂余慶副之,皇弟殿前都虞侯光義爲大內都點檢。侍衛馬步軍都指揮使韓令坤率兵屯河陽。72

平定李筠叛亂後,同年十月,太祖又親征平定李重進(?—960)之亂:

(建隆元年冬十月)丁亥,詔親征揚州,以都虞候光義為大內都部署,樞密使吳廷祚權上都留守。戊子,詔諸道長貳有異政,眾舉留請立碑者,委參軍驗實以聞。庚寅,發京師。73

面對內部叛亂與外部其他並存政權的威脅,宋太祖在即位之後必須要做的一件事就是彰顯其順乎天意的南郊郊祀。建隆四年(963)八月,宋太祖舉行了北宋開國歷史上第一次親郊,他在親郊前頒布了一份南郊詔書:

王者誕膺駿命。光啟鴻圖。罔不升中於泰壇。昭事於上帝。著諸令典。是謂彝章。朕自撫中區。行周四載。稼穡繼聞於豐稔。邦家屢集於休禎。豈涼德之升聞。感茲多祜。蓋上穹之降鑒。錫我小康。得不祗率前文。躬行大禮。式展奉先之志。虔申報本之誠。用答天休。且符人欲。朕以今年十一月十六日。有事南郊。宜令所司。各揚其職。務從省約。無令勞煩。諸道州府。不得以進奉爲名。輒有率斂。庶遵儉德。以奉嚴禋。中外臣僚。當體朕意。74

從詔書首句「王者誕膺駿命」即王者是承受天命進行統治社會,故必須於泰壇75祭祀上帝。便可得見,太祖強調王者順應「天命」進行親祭,一方面是為了強調趙宋政權的合法性,展現王權;另一方面也是為了證明他接受後周恭帝「禪讓」是符合天命的。相較於建隆四年(963)南郊詔書;太祖於乾德六年(968)頒布的南郊詔書更一步強化了的北宋王權和政權合法性:

朕以眇末之身。居億兆之上。永言臨御。敢怠寅恭。向以蜀土不賓。自開釁隙。洎興師而問罪。俄輿櫬以來降。既成不陣之功。實荷自天之祐。加以歲年豐稔。黎庶咸安。三邊無擊柝之虞。五緯有連珠之異。覩鴻休之若此。顧涼德以何勝。宜伸報謝之誠。適展告成之禮。朕以今年十一月二十四日。有事南郊。凡百有司。各揚其職。務遵典故。無致煩勞。諸道不得以進奉爲名。輒有率斂。布告中外。知朕意焉。76

由此可見,乾德六年(968)頒布的南郊詔書的內容正是基於北宋政權合法性、太祖作為皇帝和天子身份確立的基礎之上展開的,其對外戰績的書寫,實際上是再次強化北宋王權和政權合法性,兩份南郊詔書的內容作為北宋立國初期的階段性總結;所謂的「天命」僅僅只是利用儒教加強王權的一種手段。在南郊詔書中沒有展現出對太祖武功的炫耀,卻將重點放在「天命」、以及北宋立國後的豐收與祥瑞。除此之外,開寶四年(971),太祖再度於南郊前的詔書可以很直接看得出他利用儒教禮儀將王權至上的做法已躍然紙上:

朕父事圓穹。君臨萬國。聲教既通於南夏。田疇屢慶於西成。黎民乂安。邊鄙不聳。斯蓋上天垂祐。清廟降靈。豈予沖人。致此多福。敢不虔遵龜筮。親潔豆籩。式展嚴禋。載申昭報。朕以今年十一月二十七日有事於南郊。凡百有司。各揚其職。諸道州府。不得以進奉為名。輒有率斂。凡在中外。當體予懷。77

從詔書中自稱「父事圓穹」,無疑是強調其除了皇帝的另一重身份:「天子」。其目的無非是利用儒教思想衍生的一系列儀式來神化自身帝位的合法性以及構建王權凸顯至上的威嚴。

宋太宗繼位後,南郊郊祀出現了新的變動。雖然北宋之前歷朝的國家祀典是一個相對開放的系統,並未被儒教一家壟斷,但自漢代國家祀典完成儒家化進程以來,儒教始終占據國家祀典的主流地位。太宗與太祖的兄弟關係因權力鬥爭而變得緊張。特別是在太宗(趙光義)勢力強大且野心明顯的背景下,他的繼位過程籠罩在「斧聲燭影」的陰影之下,引發了大臣對其繼位合法性的質疑和非議。為鞏固皇位,太宗迫切需要在禮制上尋求合法性,且面臨著由「兄終弟及」帶來的繼承合法性問題,這迫使他尋求多種方式確立其皇位的合法化,首先表現在對其兄太祖皇帝既有政策的繼承。太宗即位之初頒布詔書曰:

(開寶九年十月)乙卯,大赦天下,常赦所不原者咸除之。令緣邊禁戢戍卒,毋得侵撓外境。羣臣有所論列,並許實封表疏以聞,必須面奏者,閤門使實時引對。風化之本,孝弟為先,或不順父兄,異居別籍者,御史臺及所在糾察之。先皇帝創業垂二十年,事爲之防,曲爲之制,紀律已定,物有其常,謹當遵承,不敢踰越,咨爾臣庶,宜體朕心。78

《文獻通考》中記載太宗在位時期出現過南郊郊祀配天爭議:

太宗太平興國三年十一月丙申,郊,奉太祖配。

國初以來,南郊四祭及感生帝、皇地祇、神州凡七祭,並以四祖迭配。而太祖親郊者四,並與宣祖配。上即位,以宣祖,太祖更配。是年,合祭天地,始奉太祖升侑焉。雍熙元年,郊,扈蒙定禮。奏言:「經曰:『嚴父莫大於配天。』請以宣祖配天,太祖配上帝。」乃用其議,識者非之。淳化四年,禮儀使蘇易簡上言:「按:唐永徽中,以高祖、太宗同配上帝。欲望親祀郊丘,奉宣祖、太祖同配……」從之。79

皇帝南郊配天是孝道的最高反映,所謂「嚴父莫大於配天」,而此時南郊配天由太祖配天、宣祖配天再到太祖、宣祖同配,太宗作為太祖之弟,凸顯出其地位的尷尬。最終在禮儀使蘇易簡(958—996)的建議下,按照唐代唐高祖、唐太宗同配上帝的故事,結束了這場爭論。並將原先的「四祖迭配」改為宣祖和太祖更配,抬高了太祖配享地位的同時,實際上是利用儒教的禮制規範並肯定了太宗權力承襲自太祖的合法性。太宗一方面借助各種途徑企圖將自己的皇位繼承合法化與王權的權威。正因如此,太宗必須尋求他徑來化解這種境況,遂對南郊制度進行修改,衍生出鑄五使印。五使是皇帝南郊時的儀仗隊中的禮儀使,屬於臨時差遣的機構,所以並沒有固定人員擔當禮儀使。根據《文獻通考》中記載:

五代以來,宰相為大禮使;太常卿爲禮儀使,御史中丞爲儀仗使,兵部尚書爲鹵簿使,京府尹爲橋道頓遞使。宋制,大禮、頓遞如舊,而大禮使或以親王爲之。又專以翰林學士爲禮儀使,其儀仗、鹵簿使或以他官充。太平興國九年,始鑄五使印。80

據《長編》卷二五雍熙元年紀事:「先是,南郊五使皆權用他司印。(七月)癸丑,始令鑄印給之。」81

五使作為一個臨時性差遣的機構,竟然能夠擁有獨立印章,可見太宗對南郊大禮的重視。同時期的南郊規模甚是宏大,根據《玉海》記載:

(太宗)上顧左右,瞻具車駕,自廟出郊,仗衛周列,千官奉引,旌旗車輅,相望無際郊祀之盛儀,京邑之壯觀,因詔有司畫圖以獻。凡為三幅,外幅列儀衛,中幅車輅及導駕人物,皆長寸餘,又圖畫圜壇、祭器、樂架、警場。82

可見太宗從實際出發,利用歷代沿襲的禮制儀式鞏固自己地位,不惜金帛,通過郊祀賞賚軍士,安定軍心;綜上所述,太宗時期對南郊配天和儀仗方面的變化,從其目的上來說,正是為確立其「天子」的身份,以維護自己的統治以及彰顯王權的權威。

第三節:空間與權力的連結:真宗、仁宗朝郊祀的變化

真宗朝在郊祀神位、郊祀程序等方面出現了新變化,這些變化往往被學界所忽略,以下正是追溯這些變化來發掘真宗朝郊祀新變化的內在動因。宋真宗景德二年(1005),鹵簿使王欽若(962—1025)上言要求變革南郊祀天的神位排序:

景德三年83,鹵簿使王欽若言:「漢以五帝為天神之佐,今在第一龕;天皇大帝在第二龕,與六甲、岳、瀆之類接席;帝座,天市之尊,今與二十八宿、積薪、騰蛇、杵臼之類同在第三龕。卑主尊臣,甚未便也。若以北極、帝坐本非天帝,蓋是天帝所居,則北極在第二,帝坐在第三,亦高下未等。又太微之次少左右執法,子星之次少孫星,望令司天監參驗。84

這段記載反應王欽若認為大唐《開元禮》中對南郊神位的排序並不合理,應將「天皇大帝」升至第一等祀的首位,居於「五方帝」之上;「北極」由第二等祀升格至第一等祀;「中官市垣帝座」該從第三等祀升格至第二等祀。此後經過一番辯論,真宗最終接受了王欽若的意見,將「天皇大帝」、「北極」、「市垣帝座」各升一等,當中「天皇大帝」升格至第一龕首位,成為 「昊天上帝」之下等位最高的神明,居於「五方帝」之上。「昊天上帝」是王權權威至高無上象徵,金子修一指出:「唐朝以來, 以『天無二稱』為根據,只在昊天上帝上使用『天』字、五方上帝以下去掉 『天』字……強調天之唯一性,出現了以強化皇帝權力為目標,以強調昊天上帝唯一性的形式進行了郊祀制度的改變。」85

通過考察王欽若的生平,他由科舉入仕,被擢為進士甲科86,按理對儒家禮儀有所了解,他卻試圖以道教體系改造國家祭典之舉完全出於個人信仰的偏好,體現了北宋方士與儒士身份的合一,這種嘗試反應王欽若郊祀神位變動的直接依據來自於道教。他對郊祀神位的改造與傳統儒家觀念背道而馳,並推翻了唐帝國在禮制上為強化皇權所作出的努力。真宗先後詔令將王欽若的建議部分付諸實踐。這種神位的變動使得郊祀作為儒教性質的典禮儀式的性質發生一定的偏離,以此為開始,標誌著真宗時期的國家集體信仰讓位於皇帝個人信仰的開始。北宋直至真宗時期真正形成薦享「景靈宮——太廟——南郊」的三大禮制度,三大禮的正式形成與確立是在真宗時期天禧三年(1019)十一月:「己巳,謁景靈宮。庚午,饗太廟。辛未,合祭天地於南郊,大赦天下。」87朱溢指出真宗建立三大禮的原因是為解決澶淵之盟造成的政治統治危機,目的是為了給自己的統治帶上神聖的光環。88景靈宮的建立不僅體現了時局的影響,還反映了真宗對道教思想的崇尚。景靈宮於大中祥符九年(1016)落成後,真宗將黃帝追認為聖祖並供奉於景靈宮89;天禧三年(1019),真宗在親郊前分別前往景靈宮和太廟祭祀,北宋的三大禮從此確立。

天聖二年(1024),仁宗皇帝舉行了即位後第一次南郊祭天地的儀式:

十一月甲午,加上真宗謚。

乙未,朝饗玉清昭應宮、景靈宮。

丙申,饗太廟。

丁酉,合祀天地於圜丘,大赦。90

由此可見,仁宗即位初期,南郊三大禮沿襲了真宗時期的「景靈宮——太廟——南郊」模式。但在乾興元年(1022)親政後,仁宗對真宗所建立的三大禮又進行了變革。仁宗在行南郊大禮前先去朝饗奉慈廟91,這一做法從仁宗本身來講是出於情感的需要,而在宗教方面,仁宗有意漸變和權衡真宗時對道教的推崇,與士大夫一同推進儒家的復興,使得真宗一朝的道教熱潮開始降溫。因此南郊大禮之前先朝饗奉慈廟,也是仁宗踐行儒家所極力提倡的「孝」,如此塑造一個符合儒學形象中的帝王角色,滿足士大夫群體的角色期待,進一步鞏固與士大夫共治天下的局面。92這不僅能夠安撫臣子與士大夫,還能夠重新利用儒教思想凝聚人心並鞏固了王權的威信和權威。

本章提到,北宋初期對唐禮有因有革,其禮制是在發展的過程中逐漸形成的。以南郊祭祀禮制為例,唐代自從唐玄宗(李隆基,685—762;712—756在位)時期起,形成薦享「太清宮——太廟——南郊」的三大禮制度93。宋太祖時期,各項禮制初創,沿襲《開元禮》制定了《開寶通禮》,期間雖多次進行親郊,也僅在親祀南郊前一天薦享太廟。北宋真正形成薦享「景靈宮——太廟——南郊」的三大禮制度,要等到真宗於大中祥符年間(1008—1016)建造景靈宮算起,到宋仁宗天聖三年(1025)才逐漸形成。在此基礎上,宋神宗(趙頊,1048—1085;1067—1085在位)元豐年間(1078—1085)根據現實的變化,進行了一次較為全面的郊廟禮制改革,徽宗(趙頊,1082—1135,1100—1126在位)時期針對神宗南郊禮制的變革又發生了新的變化,這是關於北宋南郊郊祀制度變革的一個整體脈絡。94

南郊儀式是北宋時期,都城開封範圍最重要的王權禮儀展演的舞台。在開封範圍內的圓丘、方丘、五帝、郊社、太廟、景靈宮作為施展國家典禮的神聖空間。皇帝透過派遣親郊從大內前往南郊巡禮與塑造王權禮儀成為皇帝在帝國中,展示儒教王權的媒介,這將有助於形塑臣民眼中的皇帝身兼儒教聖王的角色,影響當時的人們如何認知與想像他們所身處的宋帝國。

北宋初期王權與儒教的關係密不可分,通過分析北宋前期的王權建構、儒教論述與都城開封的禮儀空間,可以得出以下幾點結論:

第一,宋太祖、太宗繼承前朝儒教思想,大力推行儒家禮制,並通過南郊親郊等方式彰顯王權正當性。他們利用儒家的天命觀念與禮儀,構建以皇帝為核心的統治秩序,強化君主專制。

第二,北宋都城開封的空間佈局體現了濃厚的儒家禮制思想。從皇城、宮城到都城的整體規劃,都突顯出尊卑有序、中軸對稱的禮制精神。這種禮儀空間的構建,為王權的神聖性提供了物質載體。

第三,北宋前期的南郊禮儀經歷了從太祖到仁宗的演變。南郊親郊從太祖時的彰顯天命,到真宗時的配享變革,再到仁宗時的孝道強調,反映出王權與儒教的互動日益緊密。南郊禮儀逐漸成為皇帝展示儒家聖王形象的重要舞台。

總之,通過都城禮制空間與南郊禮儀,北宋初期的王權與儒教形成了一種相互依存、相互强化的關係。儒家思想為王權提供了合法性基礎,皇權則以都城建設和禮儀活動回應儒家訴求。北宋模式開創了儒教治國的新局面,對後世產生了深遠影響。

北宋王權與儒教結合的經驗,對於理解傳統中國的政教關係具有重要啟示意義。它揭示了王權如何利用宗教思想和儀式,去塑造自身的神聖性和權威性,以及儒教如何通過制度化和空間化,實現自身的現世關懷。這種模式在一定程度上實現了王權與士大夫的良性互動,但也潛藏著儒教被政治化的危險。未來的研究還需要進一步探討這種政教模式的利弊得失,以及它對中國社會長遠發展的影響。同時,比較北宋與其他朝代的王權——宗教關係,將有助於我們更深入地認識中國傳統政治文化的複雜性和多樣性。

附錄一:北宋東京城(開封)諸城門名稱變化表

(引自周寶珠《宋代東京研究》,頁56-58 )

|

位置 |

城門名稱 |

歷史沿革 |

|

宮城 |

宣德門 |

梁初曰建國,後改咸安,晉初曰顯德,又改名明德。宋太平興國三年改名丹鳳,九年改幹元,大中祥符八年六月改名正陽,景枯元年正月改宣德,政和八年十月六日改為太極之樓,重和元年正月復名宣德。 |

|

左掖門 |

乾德六年正月賜名。 |

|

|

右掖門 |

乾德六年正月賜名。 |

|

|

東華門 |

梁曰寬仁,宋開寶四年改名東華。 |

|

|

西華門 |

梁曰神獸,宋開寶四年改名西華。 |

|

|

拱宸門 |

梁曰厚載,後改名玄武,宋大中祥符五年十一月改名拱宸。 |

|

|

謻門 |

熙寧十年賜名。 |

|

|

裏城 |

朱雀門 |

名尉氏,梁改名高明,晉曰薰風,宋太平興國四年九月改為朱雀。 |

|

保康門 |

大中祥符五年賜名。 |

|

|

崇明門 |

周曰興禮,太平興國四年九月改名崇明,俗名新門。 |

|

|

麗景門 |

梁曰觀化,晉曰仁和,太平興國四年九月改名麗景,俗名宋門(舊宋門)。 |

|

|

望春門 |

梁曰建陽,晉曰迎初,宋初曰和政,太平興國四年九月改名望春。俗名曹門(舊曹門)。 |

|

|

宜秋門 |

梁曰開明,晉曰金義,太平興國四年九月改名宣秋,俗名鄭門(舊鄭門)。 |

|

|

閭闔門 |

梁曰乾象,晉曰乾明,宋初曰千秋,太平興國四年九月改名閭闔,又稱梁門。 |

|

|

景龍門 |

梁曰興和,晉曰玄化,太平興國四年改名景龍,俗名酸棗(舊酸棗門)。 |

|

|

安遠門 |

梁曰含輝,晉曰宣陽,太平興國四年九月改名安遠,俗名封丘(舊封丘門)。 |

|

|

天波門 |

梁曰大安,太平興國四年九月改名天波,俗名金水。 |

|

外城 |

南薰門 |

周曰景風,太平興國四年九月改名南薰。 |

|

普濟水門 |

太平興國四年九月賜名。 |

|

|

宣化門 |

周曰朱明,太平興國四年九月改名宣化,俗名陳州。 |

|

|

廣利水門 |

太平興國四年九月賜名周曰畏景。 |

|

|

安上門 |

太平興國四年九月改名安上,俗名戴樓門。 |

|

|

上善門 |

太平興國四年九月賜名。 |

|

|

通津門 |

太平興國四年九月賜名,天聖初改曰廣津,後復名通津。 |

|

|

朝陽門 |

周曰延春,太平興國四年九月改名朝陽,俗名新宋門。 |

|

|

含輝門 |

周曰寅賓,太平興國四年九月改名含輝,俗名新曹門。 |

|

|

善利水門 |

太平興國四年九月賜名鹹通,天聖初改名善利。 |

|

|

順天門 |

周曰迎秋,太平興國四年九月改名順天,俗名新鄭門。 |

|

|

大通門 |

太平興國四年九月賜名大通,天聖初改名順濟,後復名大通。 |

|

|

宣澤門 |

舊亦名大通,熙寧十年改名宣澤。 |

|

|

開遠門 |

太平興國四年賜名通遠,天聖初改名開遠,俗名萬勝。 |

|

|

金耀門 |

金耀門周曰肅政,太平興國四年九月改名金耀,俗名固子門。 |

|

|

咸豐水門 |

太平興國四年九月賜名(有作廣濟河上水門,或稱金水河水門者)。 |

|

|

通天門 |

周曰玄德,太平興國四年九月改名通天,天聖初改名寧(一作顯)德,後復名通天。 |

|

|

景陽門 |

周曰長景,太平興國四年九月賜名景陽,俗名新封丘門。 |

|

|

永泰門 |

周曰愛(一作戾)景,太平興國四年九月改名永泰,俗名陳橋門。 |

|

|

安肅門 |

宋初曰衛州,太平興國四年九月賜名安肅。 |

|

|

永順水門 |

熙寧十年賜名。 |

附錄二:北宋東京城(開封)祭壇功用介紹

|

祭壇名稱 |

功能 |

|

圓丘 |

為皇帝祭天之壇,壇為圓形,建在開封外城南郊。 |

|

方丘 |

亦稱地壇,為皇帝祭地之壇。壇為方形,建在開封宮城以北十四里。 |

|

青帝 |

五帝之一,位在甲寅,是皇帝及宗廟所祭祀的主要對象,五色中則對應青色,建在開封東郊 |

|

炎(赤)帝 |

五帝之一,位在丙巳,是皇帝及宗廟所祭祀的主要對象,五色中則對應紅色,建在開封南郊 |

|

黃帝 |

五帝之一,位在丁未,是皇帝及宗廟所祭祀的主要對象,五色中則對應黃色,建在開封南郊 |

|

白帝 |

五帝之一,位在庚申,是皇帝及宗廟所祭祀的主要對象,五色中則對應白色,建在開封西郊 |

|

黑帝 |

五帝之一,位在壬亥,是皇帝及宗廟所祭祀的主要對象,五色中則對應黑色,建在開封北郊 |

附錄三:北宋都城開封宮城主要部分平面示意圖(部分重繪)

(引自傅熹年《中國建築十論》,頁226 )

古籍

1.(漢)許慎撰、(清)段玉裁注、許惟賢整理:《說文解字注》(南京:鳳凰出版社,2007)。

2.(魏)王弼,(晉)韓康伯注;(唐)孔穎達疏,(唐)陸德明音義:《周易註疏》(北京:中央編譯出版社,2013年)。

3.(唐)房玄齡等撰:《晉書》(北京:中華書局,1996年)。

4.(唐)蕭嵩等:《大唐開元禮》(北京:民族出版社,2000年)。

5.(宋)宋綬、宋敏求編,司義祖校點:《宋大詔令集》(北京:中華書局,1962年)。

6.(宋)王應麟:《玉海》(南京,江蘇古籍出版社,1987年)

7.(宋)李燾:《續資治通鑒長編》(北京:中華書局,1995年)。

8.(宋)孟元老著;鄧之誠注:《東京夢華錄注》(北京:中華書局,1980年)。

9.(宋)邵伯溫撰;李劍雄,劉德權點校:《唐宋史料筆記叢刊:邵氏聞見錄》(北京:中華書局,1983年)。

10.(宋)葉夢得撰;(宋)宇文紹奕考異;侯忠義點校:《唐宋史料筆記叢刊:石林燕語》(北京:中華書局,1984年)。

11.(元)馬端臨撰;上海師范大學古籍研究所、華東師范大學古籍研究所點校:《文獻通考》(北京:中華書局,2011年),

12.(元)脫脫等撰;楊家駱主編:《宋史》(臺北:鼎文書局,1980年)。

13.(清)孫希旦:《禮記集解》(北京:中華書局,2012年)。

14.(清)徐松輯、四川大學古籍整理研究所標點校勘、中央研究院歷史語言研究所兼任研究員王德毅教授校訂:《宋會要輯稿》(中央研究院歷史語言研究所、四川大學古籍整理研究所、哈佛大學東亞文明系,2008年)。

中日文書籍

15.(日)妹尾達彥;高兵兵,郭雪妮,黃海靜譯:《隋唐長安與東亞比較都城史》(西安:西北大學出版社,2019年)。

16.(日)金子修一:《中國古代皇帝祭祀の研究》(東京:岩波書店,2006年)。

17.(日)金子修一:《古代中國と皇帝祭祀》(東京:汲古書院,2001年)。

18.(法)米歇爾·福柯:《規訓與懲罰》(北京:三聯書店,2007年)。

19.(英)崔瑞德(Denis Twitchett)、(美)史樂民(Paul Jakov Smith)編;李永等譯:《劍橋中國宋代史.上卷:907—1279年》(北京:中國社會科學出版社,2022年)。

20.王雲五主編、屈萬里譯注:《尚書今註今譯》(北京:新世界出版社,2011年)。

21.甘懷真:《皇權、禮儀與經典詮釋:中國古代政治史研究》(臺北:國立臺灣大學出版中心,2008年)。

22.曲弘梅:《宋太祖》(北京:中國社會科學出版社,2008年)

23.朱溢:《事邦國之神祗:唐至北宋吉禮研究》(上海:復旦大學出版社,2014年)。

24.余英時:《論天人之際:中國古代思想起源試探》(臺北:聯經出版社,2014年)。

25.吳麗娛:《禮制變革與中晚唐社會政治》,黃正建編:《中晚唐社會與政治研究》(北京:中國社會科學出版社,2006年)。

26.李山譯注:《管子》(北京:中華書局,2009年)。

27.李申:《中國儒教史》(南京:江蘇人民出版社,2018年)。

28.周振甫:《周易譯注》(香港:中華書局(香港)有限公司,2011年)。

29.張馭寰:《北宋東京城建築復原研究》(杭州:浙江工商大學出版社,2011年)。

30.曹建墩:《中國的祭禮》(南京:南京大學出版社,2014年)。

31.梁滿倉:《魏晉南北朝五禮制度考論》(北京:社會科學文獻出版社,2009年)。

32.陳峰:《武士的悲哀:北宋崇文抑武現象透析》(北京:人民出版社,2011年)。

33.開封市文物工作隊編:《開封考古發現與研究》(鄭州:中州古籍出版社,1998年)。

34.馮友蘭:《三松堂學術文集》(北京:北京大學出版社,1984年)。

35.楊天宇撰:《周禮譯注》(中國:上海古籍出版社,2004年)。

36.楊伯峻編著:《春秋左傳注》(北京:中華書局,2009年)。

37.廖小東:《政治儀式與權力秩序:古代中國「國家祭祀」的政治分析》(北京:中國社會科學出版社,2014年)。

38.廖宜方:《王權的祭典:傳統中國的帝王崇拜》(臺北:國立臺灣大學出版中心,2020年)。

39.熊公哲註譯:《荀子今註今譯》(臺北,臺北商務印書局有限公司,1977年)。

40.蒲慕州:《追尋一己之福:中國古代的信仰世界》(上海:上海古籍出版社,2007年)。

41.鄧小南:《祖宗之法:北宋前期政治述略(修订版)》(北京:生活·讀書·新知三聯書店,2021年)。

期刊、學位論文

42.(日)金子修一:〈關於魏晉到隋唐的郊祀、宗廟制度〉,劉俊文主編:《日本中青年學者論中國史·六朝隋唐卷》(上海:上海古籍出版社,1995年)。

43.王美華:〈皇帝祭天禮與五代十國的正統意識〉,《陝西師範大學學報( 哲學社會科學版)》,47卷4期(2018年7月),頁63—69。

44.王美華:〈唐宋禮制研究〉(東北師範大學博士論文,2004年)。

45.朱溢:〈唐至北宋時期的皇帝親郊〉,《國立政治大學歷史學報》,2010年34期(2010年11月),頁1—51。

46.朱溢:〈從郊丘之爭到天地分合之爭-唐至北宋時期郊祀主神位的變化〉,《漢學研究》,27卷2期(2009年06月),頁267—302。

47.江雲:〈北宋郊祀研究〉(河北大學碩士論文,2016年)。

48.李志鴻:〈七至九世紀東亞佛教王權的建構與展示〉(國立臺灣大學歷史學系博士論文,2020年)。

49.袁菊花:〈北宋南郊郊祀制度變革研究〉(延安大學碩士論文,2018年)。

50.楊倩描:〈宋代郊祀制度初探〉,《世界宗教研究》,1988年4期(1988年12月),頁78—51。

51.鄧小南:〈創新與因循:「祖宗之法」與宋代的政治變革〉,《河北學刊》,2008年5期(2008年9月),頁60—73。

腳註 :

1.唐朝崩潰後引發的社會動盪和政治碎片化,為宋朝崛起提供了機會,成為繼五代之後北方的又一強權。隨著中國逐步走向統一的必要性日益增強,趙匡胤登基,將宋朝建立為北方第六個王朝,標誌著對於統一的願景開始變為現實。詳見(英)崔瑞德(Denis Twitchett)、(美)史樂民(Paul Jakov Smith)編;李永等譯:《劍橋中國宋代史.上卷:907-1279年》(北京:中國社會科學出版社,2022年),頁12。

2.五代時期的軍閥橫行導致社會混亂,文臣地位不斷受到侵蝕,武將權力過分膨脹,嚴重破壞了國家治理結構的平衡。這種失衡不僅使社會無法獲得安定,也威脅到中央集權和儒家理念所倡導的大一統和君臣關係。為了根治兵變,保證國家長期穩定,宋太祖選擇壓制武將勢力,提升文臣地位,意在恢復文武官員之間的均衡並強化中央對地方的控制。詳見陳峰:《武士的悲哀 : 北宋崇文抑武現象透析》(北京:人民出版社,2011年),頁 36-37。

3.(日)妹尾達彥;高兵兵,郭雪妮,黃海靜譯:《隋唐長安與東亞比較都城史》(西安:西北大學出版社,2019年),頁220-221。

4.李申:《中國儒教史》(南京:江蘇人民出版社,2018年),頁888-889。

5.(日)金子修一:《古代中國と皇帝祭祀》(東京:汲古書院,2001年),頁172-195;(日)金子修一:《中國古代皇帝祭祀の研究》(東京:岩波書店,2006年),頁309-430;吳麗娛:《禮制變革與中晚唐社會政治》,收入黃正建編:《中晚唐社會與政治研究》(北京:中國社會科學出版社,2006年),頁112-121;楊倩描:〈宋代郊祀制度初探〉,《世界宗教研究》,1988年4期(1988年12月),頁75-81。

6.甘懷真:《皇權、禮儀與經典解釋──中國古代政治史研究(增訂版)》(台北:國立台灣大學出版中心,2022年)。

7.周寶珠:《宋代東京研究》(開封:河南大學出版社,1992年);楊寬:《中國古代都城制度研究》(上海:上海古籍出版社,1993年);寧欣著,何兹全主編:《唐宋都城社會結構研究︰對城市經濟與社會的關注》(北京:商務印書館,2015年)。

8.(日)久保田和男:《宋代開封研究》(上海:上海古籍出版社,2010年);(日)妹尾達彥:《隋唐長安與東亞比較都城史》(西安:西北大學出版社,2019年)。

9.(日)妹尾達彥:《隋唐長安與東亞比較都城史》(西安:西北大學出版社,2019年),頁226。

10.同上。

11.李志鴻:〈七至九世紀東亞佛教王權的建構與展示〉(國立臺灣大學歷史學系博士論文,2020年),頁26。

12.同上。

13.如《宋史》、《續資治通鑑長編》、《宋會要輯稿》等。

14.明清時期開封人對開封的廣泛考察產生了明代李鐮《汁京遺跡志》、清代周誠的《宋東京考》、清代宋繼郊的《東京志略》。以上三本著作中分列條目,主要描述了北宋東京的城池、河流、官署、寺院、園林等方面內容,具有很高的史料價值。

15.如《大唐開元禮》、《文獻通考》、《皇宋十朝綱要校正》、《宋朝諸臣奏議》等史料。

16.參見開封市文物工作隊編:《開封考古發現與研究》(鄭州:中州古籍出版社,1998年)所收丘剛:《開封文物考古工作的回顧與展望》。

17.余英時:《論天人之際:中國古代思想起源試探》(臺北:聯經出版社,2014年),頁151。

18.李申:《中國儒教史》(南京:江蘇人民出版社,2018年),頁2。

19.同上。

20.同上,頁 2-3。

21.同上。

22.(元)脫脫等撰;楊家駱主編:《宋史》(臺北:鼎文書局,1980年),卷263,〈列傳第二十二〉,頁9097。

23.有關北宋另外三京詳情可見《宋史・地理志一》西京、南京、北京條,本文對此不再贅述。

24.張馭寰:《北宋東京城建築復原研究》(杭州:浙江工商大學出版社,2011年),頁34。

25.楊天宇撰:《周禮譯注》(中國:上海古籍出版社,2016年),頁201-202。

26.王雲五主編、屈萬里譯注:《尚書今註今譯》(北京:新世界出版社,2011年),頁 100。

27.李山譯注:《管子》(北京:中華書局,2009年),頁313-314。

28.周振甫:《周易譯注》(香港:中華書局(香港)有限公司,2011年),頁2-3。

29.《易經》〈文言傳〉中孔子兩次以龍比喻有德行的人;解釋「潛龍勿用」時就說「龍,德而隱者也」以龍比喻有德而隱居的人;解釋「見龍在田」時說「龍,德而正中者」以龍比喻有德行而行正中之道的人。出處同上,頁 9-11。

30.唐代經學家孔穎達(574-648)解釋「九五」時就指出了「猶若文王拘在羑里,是大人道路未亨也。」「若孔子雖有聖德,而無其位,是德不能以位敘也。」兩組史例來說明德行和位置的重要性。周文王有德,但無法到達正確的位置;孔子的例子說明有德才是最重要的,德行的高低不能以身處的位置來判斷。孔氏進一步補充「位謂王位,以聖德之人能興王位也。」王位之所以受到尊崇,是因為它被有德行的人所持有,這些人的行為和治理能夠提升(按《說文》:「興,起也」)王位的地位和價值。見(魏)王弼,(晉)韓康伯注;(唐)孔穎達疏,(唐)陸德明音義:《周易註疏》(北京:中央編譯出版社,2013年),頁19。

31.「九五」為尊位因此爻為陽,位在五爻,陽爻在陽位,故屬當位。

32.楊天宇撰:《周禮譯注》(中國:上海古籍出版社,2016年),頁665-666。

33.(元)脫脫等撰;楊家駱主編:《宋史》(臺北:鼎文書局,1980年),卷85,〈地理一〉,頁2097。

34.引《邵氏聞見錄》卷1:「東京,唐汴州。梁太祖因宣武軍置建昌宮,晉改為大寧宮。」

35.(宋)葉夢得撰;(宋)宇文紹奕考異;侯忠義點校:《唐宋史料筆記叢刊:石林燕語》(北京:中華書局,1984年),卷1,頁4。

36.(宋)邵伯溫撰;李劍雄,劉德權點校:《唐宋史料筆記叢刊:邵氏聞見錄》(北京:中華書局,1983年),卷1,頁13。

37.(元)脫脫等撰;楊家駱主編:《宋史》(臺北:鼎文書局,1980年),卷85,〈地理一〉,頁2097。

38.(清)徐松輯、四川大學古籍整理研究所標點校勘、中央研究院歷史語言研究所兼任研究員王德毅教授校訂:《宋會要輯稿》(中央研究院歷史語言研究所、四川大學古籍整理研究所、哈佛大學東亞文明系,2008年),〈方域〉,頁方域一之一一。

39.(宋)葉夢得撰;(宋)宇文紹奕考異;侯忠義點校:《唐宋史料筆記叢刊:石林燕語》(北京:中華書局,1984年),卷1,頁4。

40.(元)脫脫等撰;楊家駱主編:《宋史》(臺北:鼎文書局,1980年),卷2,〈太祖二〉,頁24。

41.同上,卷85,〈地理一〉,頁2097。

42.熊公哲註譯:《荀子今註今譯》(臺北,臺北商務印書局有限公司,1977年),頁529。

43.(法)米歇爾·福柯:《規訓與懲罰》(北京:三聯書店,2007年),頁215。

44.(宋)孟元老著;鄧之誠注:《東京夢華錄注》(北京:中華書局,1980年),卷1,〈大內〉,頁31。

45.(清)徐松輯、四川大學古籍整理研究所標點校勘、中央研究院歷史語言研究所兼任研究員王德毅教授校訂:《宋會要輯稿》(中央研究院歷史語言研究所、四川大學古籍整理研究所、哈佛大學東亞文明系,2008年),〈職官一〉,頁職官一之一七。

46.(元)馬端臨撰;上海師范大學古籍研究所、華東師范大學古籍研究所點校:《文獻通考》(北京:中華書局,2011年),卷 58,〈職官考十二〉,頁1715。

47.(漢)許慎撰、(清)段玉裁注、許惟賢整理:《說文解字注》(南京:鳳凰出版社,2007),頁33。

48.(宋)孟元老著;鄧之誠注:《東京夢華錄注》(北京:中華書局,1980年),卷2,〈御街〉,頁51。

49.(宋)范成大著、辛更儒點校:《范成大集》(北京:中華書局,2020年),卷 12,〈詩〉《州橋》。

50.唐長安城主幹道為朱雀大街,宋開封城主幹道為御街。

51.鄧小南:〈創新與因循:「祖宗之法」與宋代的政治變革〉,《河北學刊》,2008年5期(2008年9月),頁60。

52.楊伯峻編著:《春秋左傳注》(北京:中華書局,2009年),頁861。

53.(清)孫希旦:《禮記集解》(北京:中華書局,2012年),卷47,頁1236。

54.楊天宇撰:《周禮譯注》(中國:上海古籍出版社,2004年),頁275。

55.(唐)房玄齡等撰:《晉書》(北京:中華書局,1996年),卷19,頁581。

56.楊伯峻編著:《春秋左傳注》(北京:中華書局,2009年),頁788-789。

57.廖小東:《政治儀式與權力秩序:古代中國「國家祭祀」的政治分析》(北京:中國社會科學出版社,2014年),頁153。

58.甘懷真:《皇權、禮儀與經典詮釋:中國古代政治史研究》(臺北:國立臺灣大學出版中心,2008年),頁53。

59.蒲慕州:《追尋一己之福:中國古代的信仰世界》(上海:上海古籍出版社,2007年),頁108。

60.江雲:〈北宋郊祀研究〉(河北大學碩士論文,2016年),頁15。

61.(唐)蕭嵩等:《大唐開元禮》(北京:民族出版社,2000年),卷1,頁13。

62.朱溢:〈從郊丘之爭到天地分合之爭-唐至北宋時期郊祀主神位的變化〉,《漢學研究》,27卷2期(2009年06月),頁275。

63.(唐)蕭嵩等:《大唐開元禮》(北京:民族出版社,2000年),卷4,〈皇帝冬至祀圜丘〉,頁35-44。

64.江雲:〈北宋郊祀研究〉(河北大學碩士論文,2016年),頁15。

65.楊倩描:〈宋代郊祀制度初探〉,《世界宗教研究》,1988年4期(1988年12月)。

66.王美華:〈唐宋禮制研究〉(東北師範大學博士論文,2004年)。

67.梁滿倉:《魏晉南北朝五禮制度考論》(北京:社會科學文獻出版社,2009年),頁127。

68.同上,頁130-146。

69.「革」卦《彖傳》中:「湯武革命,順乎天而應乎人。」見周振甫:《周易譯注》(香港:中華書局(香港)有限公司,2011年),頁297。

70.馮友蘭:《中國政治哲學與中國歷史中之實際政治》載自《三松堂學術文集》(北京:北京大學出版社,1984年),頁401。

71.曲弘梅:《宋太祖》(北京:中國社會科學出版社,2008年),頁12。

72.(宋)李燾:《續資治通鑒長編》(北京:中華書局,1995年),卷1,〈建隆元年五月丁巳條〉,頁16。

73.(元)脫脫等撰;楊家駱主編:《宋史》(臺北:鼎文書局,1980年),卷1,〈本紀第一〉,頁7。

74.原文僅作句讀,並未以標點符號標注,從之,下文亦同;(宋)宋綬、宋敏求編,司義祖校點:《宋大詔令集》(北京:中華書局,1962年),卷118〈典禮三・南郊一〉,頁400。

75.設於都城南郊用於祭天的祭壇。

76.(宋)宋綬、宋敏求編,司義祖校點:《宋大詔令集》(北京:中華書局,1962年),卷118〈典禮三・南郊一〉,頁400。

77.同上。

78.(宋)李燾:《續資治通鑒長編》(北京:中華書局,1995年),卷17〈開寶九年十月乙卯〉,頁382。

79.(元)馬端臨撰;上海師范大學古籍研究所、華東師范大學古籍研究所點校:《文獻通考》(北京:中華書局,2011年),卷71〈郊社四〉,頁2190。

80.同上,頁2188。

81.同上,頁2215。

82.(宋)王應麟:《玉海》(南京,江蘇古籍出版社,1987年),卷93〈至道南郊圖〉,頁674。

83.按《太常因革禮》卷303、《長編》卷61、《玉海》卷93 等記載為景德二年,故《宋史》記載有誤;湯勤福和王志躍也在《宋史禮志辨證》一書中指出相關錯誤;湯勤福、王志躍:《宋史禮志辨證》(上海:上海三聯出版社,2011年),頁92。

84.(元)脫脫等撰;楊家駱主編:《宋史》(臺北:鼎文書局,1980年),卷99,〈禮二〉,頁3798。

85.(日)金子修一:《關於魏晉到隋唐的郊祀、宗廟制度》,劉俊文主編:《日本中青年學者論中國史·六朝隋唐卷》(上海:上海古籍出版社,1995年),頁368—370。

86.(元)脫脫等撰;楊家駱主編:《宋史》(臺北:鼎文書局,1980年),卷283,〈列傳第四十二〉,頁9559。

87.(宋)李燾:《續資治通鑒長編》(北京:中華書局,1995年),卷94〈天禧三年十一月己巳〉,頁2170。

88.朱溢:《事邦國之神祗:唐至北宋吉禮研究》(上海:復旦大學出版社,2014年),頁124-126。

89.據李燾《續資治通鑒長編》記載:「(大中祥符五年冬十月)戊午,九天司命上卿保生天尊降於延恩殿。(按本志,九天司命上卿保生天尊,即聖祖也。引者按:這句是出自《長篇》的注)……天尊曰:「吾人皇九人中一人也,是趙之始祖,再降,乃軒轅黃帝,凡世所知少典之子,非也。母感電夢天人,生於壽邱。後唐時,七月一日下降,總治下方,主趙氏之族,今已百年。皇帝善爲撫育蒼生,無怠前志。」分析這段材料可知,宋皇室的聖祖是保生天尊,是九位人皇中的一位,曾經下凡為黃帝,五代時再次下凡生趙氏一族。如此真宗將黃帝追認為聖祖就不難理解了。見(宋)李燾:《續資治通鑒長編》(北京:中華書局,1995年),卷94〈天禧三年十一月己巳〉,頁1797。

90.(宋)李燾:《續資治通鑒長編》(北京:中華書局,1995年),卷102〈天聖二年十一月甲午〉,頁2369。

91.奉慈廟是奉安章獻和章懿兩位太后神主的別廟,章獻太后(章獻明肅皇后劉氏,969—1033)在仁宗親政前臨朝稱制,對於仁宗教育方面的影響極大,而章懿太后(章懿皇后李氏,987-1032)是仁宗的生母。

92.江雲:〈北宋郊祀研究〉(河北大學碩士論文,2016年),頁67。

93.即「三禮」。

94.袁菊花:〈北宋南郊郊祀制度變革研究〉(延安大學碩士論文,2018年),頁20。

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

Welcome to leave a message:

Please Sign In/Sign Up as a member and leave a message