吴越的王权与佛教:

以雷峰塔地宫为中心的探究(922-988)

黄卓驰

2024年4月12日

谢 辞

本毕业论文,承蒙 毛师 昇博士悉心指导,得以完成,谨此衷心感谢。又撰写论文期间,曾得下列人士/机构予以协助,本人併此致谢。

一、香港树仁大学图书馆

二、香港树仁大学历史系何其亮教授、彭淑敏博士、罗永生博士、周子峯博士、区志坚博士、魏楚雄教授和张学明博士这些年来的悉心栽培及严格训练。

先生提供宝贵意见

三、李志鸿博士为本论文提供线索与灵感。

四、朋友王颖彤小姐、林乐儿小姐、黄梓悦小姐及林嘉慧小姐等人陪伴同行。

1.1绪论

唐亡于西元十世纪初,直到北宋王朝出现前,东亚大陆出现了分裂的地方政权,学界一般以「五代十国」称呼这一时期。政治局面相对不稳的北方政权称为「五代」,相较北方政治局面较为稳定的南方政权合称「十国」。北方「五代」政权陷入战乱,后周世宗(921—959年)于显德二年(955年)进行全国性灭佛;与之相比,南方政权在这一时期大力发展经济,并积极介入地方佛教事务,两者可谓大相径庭。南方吴越国(893—978)钱氏君主支持两浙地区佛教的发展,浙江地区成为动盪之时延续佛教的重地,奠定了随后十、十一世纪佛教復兴的基础。吴越国王钱俶(929—988年;948—978年在位)与佛教有着最为密切的关係。值得注意的是,钱俶本人曾受菩萨戒,又到国外蒐集天臺宗典籍,大量印刷佛经,钱俶在国境内(今浙江全省、江西、安徽、江苏、福建部分区域)兴建大量佛教建筑与石窟凋刻,如杭州灵隐寺、淨慈寺等。对于五代时期东南地区的佛教延存有着重大贡献。在钱俶统治下东南地区的佛教復兴现象,能作为钱氏家族信仰的论述外,更关乎到佛教能否为地方政权建立统治合法性的依据。

廿一世纪以来,雷峰塔受到考古界重新重视,有赖于地下考古发掘,许多吴越国时期的佛教经卷、阿育王塔、舍利铁函等文物出土。过去二十年来,中国内地考古学界对雷峰塔遗址已完成基本整理,浙江省文物考古研究所于2005年出版了《雷峰塔遗址》。报告中的新材料引起了学者的关注,但目前为止,内地学界仍未有就着雷峰塔地宫文物深入研究吴越国佛教。本文从此入手,尝试透过雷峰塔出土的阿育王塔、塔砖以及华严石经进行研究。

1.2学术回顾

南方十国政权透过佛教建立统治合法性一直是学界热门的议题。长久以来,学界对吴越国佛教与王权研究颇为完备,重视吴越国王对佛教的影响。李志鸿从佛教印本与写本为切入点,探讨钱俶利用佛教知识建构圣王形象,亦提到阿育王与舍利信仰的政治功能,惟未有对雷峰塔内的印刷品进行深入探讨1。在李志鸿的研究裡提到《一切如来心秘密全身宝箧印陀罗尼经》,但吴越国境内亦出土其他版本的印经,因此没有深入讨论经文置于雷峰塔下的作用。黄绎勋以佛教仪式与宗教感召为重心,集中讨论钱氏君主藉着个人信仰介入国内佛教活动,以实现其政治目的2。赖建成从吴越国与僧人交往的材料入手,梳理佛教印经与吴越国佛教的发展3。Albert Welter主张吴越君国主崇佛、供养阿育王塔具有政治动机,可能有彷效阿育王(阿输迦•孔雀,西元前322—184年;前268—232年在位)的意图,透过舍利信仰建构圣王形象4。

出于政治与宗教动机,很大程度上吴越国佛教发展受到统治者支持,而佛教圣王的建构又与阿育王信仰关係密切。阿育王信仰与佛教王权相关学界研究亦不少。孙英刚以唐代君主为例,论述中国转轮王观念的形成,指出转轮王为中心佛教王权的性质,并指出与中国本土皇帝观念的差异性5。康乐的研究强调转轮王观念在中国的演变,指出中国在武则天时期首次出现转轮王即佛的现象,打破了一佛一转轮王的固有模式6。古正美指出转轮王以「十善道」统治天下,透过对武则天(武曌,624—705年;690—705年在位)佛教王权的研究,认为《华严经》中转轮王的身份升格至「菩萨」与「佛」的地位7。雷峰塔出土的阿育王塔成为讨论钱俶的阿育王信仰的宝贵材料。不过目前学界并没有从雷峰塔的角度探讨吴越国佛教与王权。透过归纳前人的研究,君主主要透过舍利信仰、阿育王信仰、以建构佛教圣王的研究。而黄绎勋对佛教王权的研究则更侧重于钱氏的家族信仰。文章的第一部分,希望透过此三种研究方向,浅析雷峰塔地宫出土的纯银阿育王塔与《一切如来心秘密全身宝箧印陀罗尼经》中的舍利信仰,如何构筑钱俶王权。

以雷峰塔作为研究对象,在钱俶构建的佛教王权下,如何与中国传统的天下观念相区分?这是第二部分希望回应的问题。对于中国的天下观念,学者甘怀真指出中国皇帝制度为天子居中国治天下,皇帝透过册封体制建构天下范围。过往佛教王权的研究者,都注意到「佛国土」此关键字,并尝试阐释君主的天下观。「佛国土」,「天下」等关键词是否足以解析吴越国王的天下观?李志鸿指出,利用儒教以外的佛教知识,通过梳理梁朝与东南亚诸国的往来文书,梁武帝(萧衍,464—549年;502—549年在位) 积极介入佛教事务,将中国建构成理想的「佛国土」8。李志鸿又指出钱俶的舍利信仰,通过阿育王塔的材质区分自身作为转轮王的等级,而吴越国所统治的两浙地区即为「铜轮王」所统治的「天下」9。过往学界对此方面的研究并不多,仅局限于《大唐西域记》10中的视角下看待「佛国土」中的「天下」观念。在雷峰塔的考古发掘中出土了「天」字藏经砖(图131:15)11。黎毓馨指出「天」字不单指钱俶「天下兵马大元帅」的简称,亦意味「天子」,反映出钱俶欲为「两浙地区的天子」,而无法称帝的矛盾心理12。雷峰塔出土的顶层的藏经砖中,发现了《一切如来心秘密全身宝箧印陀罗尼经》经卷。内地学者任光亮指出供养此经到塔内等同于获得无量功德13,有着浓厚的护国意味。李志鸿亦指出钱俶将宝箧印陀罗尼经作为「法舍利」供养于塔中,透过舍利的宗教功能祈求吴越国安宁14。

承接上一部分佛教护国思想的主题,学界亦有吴越国君主运用佛教祈求护国息灾相关讨论。黄绎勋的研究指出钱俶利用佛教经幢,祈求吴越国疆土肃宁15。李志鸿亦提及钱俶时期兴建的石质经幢,强调钱俶在吴越国境内转轮王的圣王身份,佛教护国思想成为吴越国君主、军民、宗族的宗教认同。就着雷峰塔与吴越国的护国思想,学界目前较具系统性的研究者仅有陈俊吉。陈俊吉以雷峰塔地宫出土的善财童子为核心,指出善财童子具有「灭天魔」的特性,强调善财童子与雷峰塔身的华严经石刻相互呼应,他认为华严经中的「威神力」是雷峰塔对护国祈求的体现16。佛教研究者不乏对《华严经》的研究,华严石碑中《普贤行愿品》就提及透过行愿抵达来生乐土的法门。释润义认为〈普贤行愿品〉中的「淨土」与「佛国土」超越时空17。就着钱俶建构的「佛国土」,长久以来学界的视角集中在现世的疆域。结合前人研究,并考虑到雷峰塔内存在大量《华严石碑》18,我们可以合理推断钱俶供养《华严经》同样具有护国息灾,甚至为来世发愿的意图。面对现世的军事压迫,《华严经》如何反映出钱俶对于绵延国运的祈求?如何回应统治者的政治与宗教需求?这是文章第三部分希望解答的问题。

简单而言,过往学界对吴越国钱俶时期的佛教王权的认知,主要从阿育王信仰方面进行研究。目前在杭州、宁波、江苏、上海、福建、安徽等昔日吴越国国境内就出土不少钱俶造阿育王塔。在这些同类材料下,学者根据宗教史、政治史、社会史等切入点进行探究,因此学界对于雷峰塔的关注始终较少,是吴越国佛教研究的空白之处。而且,雷峰塔内出土文物数量众多,故学界较少将雷峰塔材料结合传世文献,探讨雷峰塔与钱俶时期吴越国王权与佛教关係的研究。笔者认为结合雷峰塔的纯银阿育王塔、塔砖、与华严残碑,或许于有助我们进一步瞭解钱俶王权与佛教之间的关联。除此之外,笔者期盼在前人的研究成果与问题意识上,进一步推进我们对吴越国佛教的瞭解,以及雷峰塔置于佛教史上的重要性。笔者希望通过整理雷峰塔中多元佛教信仰,展现钱俶如何透过佛教知识,建构五代十国时期独特的佛教王权。

2.1北宋与钱俶统治合法性的建构——以雷峰塔命名为例

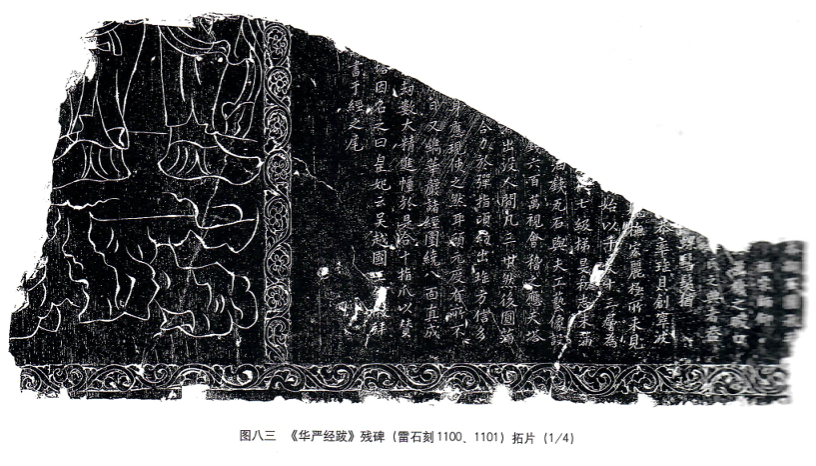

在西元十世纪的中国,风雨飘摇的吴越国正处于北方宋朝的军事威胁下。雷峰塔的命名反映了钱俶向宋朝纳贡称臣互动的过程。在讨论前必先釐定雷峰塔的落成年份。雷峰塔建于钱俶在位年间,即后汉乾佑元年正月(948年)至北宋太平兴国三年(978年)31年之间,具体落成时间不详,只能通过雷峰塔遗址中的铭文砖进行推断。据雷峰塔遗址塔砖铭文拓片纪年砖类编号(图128:2-9)19,发现了以下干支纪年铭文砖:「辛末」,即宋太祖(赵匡胤,927—976年;960—976年在位)开宝四年(971年);「壬申」,即宋太祖开宝五年(972年)、「西」为癸西缩写,即宋太祖开宝六年(973年)。另外,在早年雷峰塔坍塌遗址中,有人发现收有《一切如来心秘密全身舍利宝箧印陀罗尼经》的藏经砖,经卷题记:「天下兵马大元帅吴越国王钱俶造此经八万四千卷,捨入西关塔砖,永充供养,乙亥八月日纪20」。雷峰塔出土的《华严经跋》(雷石刻1100、1101)尾处记:「塔因名之曰皇妃吴越国王钱俶拜」。透过以上材料可以得出以下资讯:一、雷峰塔最早于开宝四年开始动工;二、钱俶并没有使用北宋年号;三、雷峰塔在建造初年并没有官方正规名称,仅以「西关砖塔」称呼;四、钱俶于雷峰塔竣工后,将《华严经跋》置于塔中,为了纪念亡妻将雷峰塔定名为「皇妃塔」。

钱俶最早于开宝四年前后,于西湖东南面筑子城西门附近,修建雷峰塔,故称为西关砖塔。吴越国历代君主都遵循的〈武肃王遗训〉:「凡中国之君,虽易异姓,宜善事之21」,视北方五代王朝为正统。直到乙亥八月(开宝八年)仍进行修缮工程。在宋太祖赵匡胤的军事攻势下,吴越国处境越发险峻。于开宝七年(974年),宋太祖伐南唐(937年—975年)。开宝九年(976年),钱俶与孙氏北上赴汴京觐见宋太祖,宋太祖于三月册封孙氏为吴越国王妃。同年四月和十一月,宋太祖与孙氏相继离世。黎毓馨指出,钱俶「天下兵马大元帅」最早于建隆元年(960年)被宋太祖册封。宋太祖亡故后,「天下兵马大元帅」再次被新皇帝宋太宗(赵光义,939—997年;976-997年在位)于太平兴国二年三月册封。考虑到《华严经跋》(雷石刻1100、1101)中出现「天下兵马大元帅」头衔,且宋廷追封孙氏为「皇妃」的时间为太平兴国二年二月22,因此雷峰塔竣工时间收窄到太平兴国二年二月到三月间。雷峰塔建成不到一年,钱俶于太平兴国三年北上纳土归宋。从雷峰塔动工到落成,钱俶始终受到外部的军事压迫:对外,吴越国对宋廷俯首称臣,吴越国统治者有着建构自身统治合法性23的需求。马克思在《经济与社会》提到权利支配关係中,个人或群体会因为物质上的自我利益而选择屈从。软弱无力的吴越国臣民,很可能出于机会主义而顺从宋廷24。前文提到钱俶的统治合法性属于超凡魅力型。马克思提到超凡魅力型需要通过神谕、抽籤、天意或其他方法中所透露的「启示」选择新领袖25。〈武肃王遗训〉正是先祖遗留下的「启示」。即使宋太祖驾崩后,吴越国仍然视宋廷为正统,重新受到宋太宗册封后,甚至将新塔名改为「皇妃」,感谢宋廷赐谥号之恩。但从铭文砖可见,钱俶在造塔时并没有採用宋年号,反而使用干支纪年纪年。从雷峰塔命名一事,赵匡胤的统治比钱俶更为合法,从中反映了钱俶内心渴望坐大,却不能为之的矛盾心态。

2.2吴越国阿育王信仰与佛教王权

学界普遍认同钱俶透过佛教建立统治合理性。笔者认为钱俶是透过舍利与阿育王信仰,以建构佛教圣王的身份。雷峰塔遗址中出土《华严经跋》(雷石刻1100、1101)残碑,但出土时碑文残缺,透过与《咸淳临安志》进行校对,铭文原为:

敬天修德人所当行之矧俶忝嗣丕图承平

兹久虽未致全盛可不上休祖宗师仰

瞿昙氏慈忍力所沾溉耶于万机之暇口

不辍诵释氏之书手不停披释氏之典者盖

有深旨焉诸宫监尊礼佛螺髻发犹

佛生存不敢私秘宫禁中恭率宝贝创窣波

于西湖之浒以奉安之规橅宏丽极所未见

极所未闻宫监弘愿之始以千尺十三层为

率爰以事力未充姑从七级梯旻初志未满

为慊计砖灰土木油钱瓦石与夫工艺像设

金碧之严通缗钱六百万视会稽之应天塔

所谓许元度者出没人间凡三世然后圆满

愿心宫监等合力于弹指顷幻出宝方信多

宝如来分身应现使之然耳顾元度有所不

逮塔之成日又镌华严诸经围绕八面真成

不思议勘数大精进幢于是合十指爪以贊

歎之塔因名之曰皇妃云吴越国王钱俶拜

手谨书于经之尾

从以上铭文我们可以得出以下重要资讯。一、钱俶起初造塔动机是为了供养佛螺髻发。二、钱俶本人笃信佛教。三、钱氏家族亦笃信佛教,钱俶继承了家族信仰。三、雷峰塔内镶嵌着《华严经》等多种佛经。

舍利狭义上指佛祖释迦牟尼火化后的尸骨,唐法琳《破邪论》记:「佛既去世,弟子等以香木焚身。灵骨分碎,大小如粒,其色红白,击之不坏,焚之不焦26」。雷峰塔内供养的佛螺髻发其色呈黑,为髮舍利。阿育王为印度孔雀王朝的第三代君主,一生屠戮甚多,皈依佛教后被推崇为「转轮圣王」,阿育王曾造八万四千塔送往世界各地供养27。有关阿育王造塔传说见于《根本说一起有部毗奈耶杂事》28:

时波咜离邑无忧王便开七塔,取其舍利,于赡部洲广兴灵塔八万四千,周遍供养。由塔威德,庄严世间。

《大唐西域记》对转轮王进行更仔细的划分29:

金轮王乃化被四天下,银轮王则政隔北拘卢,铜轮王除北拘卢及西瞿陀尼,铁轮王则唯瞻部洲。

日本真人元开于《唐大和上东征传》记录了阿育王的制式30:

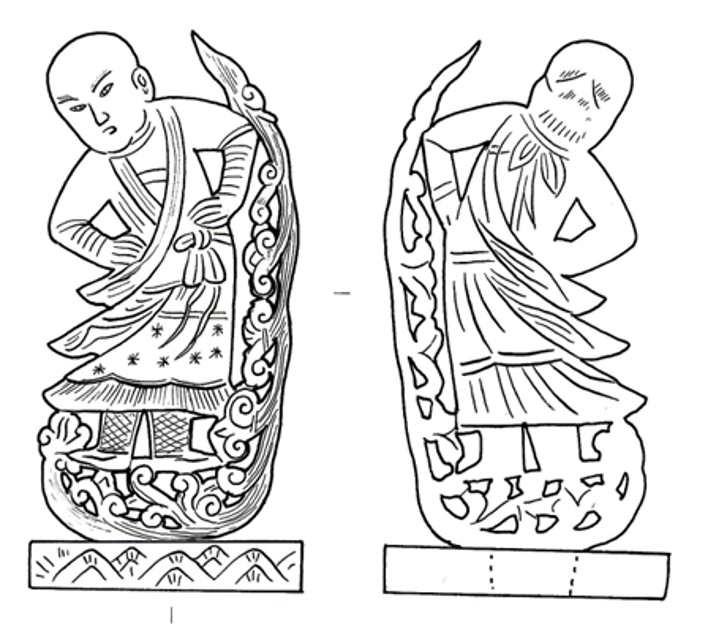

其阿育王塔者,是佛灭度后一百年,时有铁轮王,名曰阿育王,役使鬼神,建八万四千塔子一也。其塔非金、非玉、非石、非土、非铜、非铁,紫鸟色,刻缕非常;一面萨埵王子变,一面舍眼变,一面出脑变,一面救鸽变。

结合以上有关阿育王的传世文献可知,简单可归纳为以下几点。一、阿育王是铁轮王。二、传世文献多次提及阿育王建八万四千塔。三、阿育王塔材质特殊,且刻有佛教故事。阿育王为铁轮王,控制着瞻部洲,李志鸿认为钱俶有意使用铁材造塔彰显自己铁轮王的身份31。除此之外,笔者注意到阿育王信仰对于「八万四千」叙述。「八万四千」常用于佛教叙事中,是表示数量众多的虚数32,阿育王取得舍利后,又于赡部洲建八万四千座塔供养之。《唐大和上东征传》中,我们可知阿育王为铁轮王,又再一次提到建八万四千塔一事。「八万四千」,「造塔」等论述与阿育王信仰十分密切。钱俶在雷峰塔外,亦铸造大量阿育王塔,据任光亮研究,而塔底必会题刊「八万四千」一字33。雷峰塔出土的鎏金纯银阿育王塔(2001雷地:57)并没刻有「八万四千」,虽然我们无法得知钱俶是否实际建造了八万四千塔,但雷峰塔出土纯银阿育王塔就刻有《唐大和上东征传》记录的本生故事。王钟承的研究指:「萨埵王子变」指萨埵太子捨身饲虎的故事;「舍眼变」之快目王剜目施救盲人的故事;「救鸽变」是指尸毗王割肉喂鹰的故事;「出脑变」是指月光王以头颅佈施的故事34。纯银阿育王塔侧面都刻有刻有这些本生故事。阿育王很大程度象徵着铁轮王,可以推断透过钱俶彷效阿育王建塔以建立铁轮王的圣王身份。

吴越历代统治者皆笃信佛教,而且有着迎取舍利的宗教仪式,笔者认为钱俶透过供养佛螺髻发以彷效先祖的宗教仪式,以宣告自己作为钱氏合法继承者。钱氏家族与舍利信仰关係渊源甚深,可以追溯至吴越国武肃王钱鏐(852—932年;907—932年在位)统治时期鄮县阿育王塔信仰。鄮县阿育王塔来自印度,在佛教徒眼中具有相当的权威性。王钟承指出供养鄮县阿育王的关键在于虔诚礼敬与特殊缘分35。《佛祖统纪》就记录了当时鄮县阿育王塔奇特的感通现象36:

召沙门子隣入禁中讲经。赐紫服充供奉。初师游学归宁。以母亡三载。诣泰山祠诵莲经。誓见天齐王。王见形曰。师生时母多食鷄卵。 取白传头疮。坐是之由在狱受苦。隣悲号求免。王曰。往鄮山礼阿育王塔。或可原也。隣即到山寺哀诉。礼至四万拜。闻空中声。仰视见亡母。乘云气谢之曰。承汝之力已得生忉利天。

三年正月斋日。四明道俗八千人。于阿育王寺供养佛舍利塔。感天华纷坠有如雪色。至手即融。入夜放五色光明。大众喜跃。

明年有新罗僧夜盗塔手擎。遶亭而行。不离本处。为众所觉。

另见《宋高僧传》37:

大顺二年郡牧黄君晟。请留居雪窦焉。蔚然盛化。天祐二年七月示疾。越九日躬入浴室。却坐绳床。集众焚香勤勤付嘱。合掌而逝。春秋七十二夏腊五十二以其年八月七日迁石塔于院之西南二百馀步。

开元十一年(723年),子隣因不忍其亡母在地狱受苦,后来嶽神指点前往鄮山顶礼拜阿育王塔。子隣叩拜至四万次后,其亡母忽然显现,并告知靠着敬拜鄮县阿育王塔的功德投生天界。大中四年(850年),八千多名善信供养鄮山礼阿育王塔,天花有如飘雪般落下,舍利塔晚上绽放着五色光彩。在同年,有一名新罗僧侣企图窃取阿育王塔,却在得手后无法离开亭子,在原地反复辗转。天佑年间,明州太守黄晟得病,欲迎阿育王回故乡供养,众人协力搬运鄮县阿育王塔不果,只能离开院子二百多步。我们无法考究供养鄮县阿育王塔的超自然异象的真实性,但这种叙事格式是刻意而为之的。从上述材料可得以下结论:一、只要信徒足够虔诚就会出现异象;二、供养阿育王塔讲求机缘。鄮县阿育王塔从唐末至五代间受到佛教徒广泛注意,而奇特的感通现象又巩固了鄮县阿育王塔的信仰。

武肃王钱鏐于贞明二年遣其弟钱铧前往明州迎取鄮县阿育王塔至杭州供养,《佛祖统纪》描述当时「夜放光明,浙江如画38」超自然现象,鄮县阿育王塔后来被安置到杭州南塔寺。有关迎取舍利的异象再一次出现于钱鏐上,李志鸿认为迎取舍利的感通现象塑造吴越国在佛教中的神圣性39。因此,钱俶修建雷峰塔供养舍利,同样能作突出其阿育王信仰的宗教地位。从雷峰塔《华严经跋》残碑,钱俶是为了供奉「佛螺髻发」而修建雷峰塔,纯银阿育王塔与鄮县阿育王塔同样是藏有佛骨的舍利塔。另外,雷峰塔与南塔寺同样处于杭州内,突出吴越国在两浙地区的宗教地位。钱鏐与钱俶建塔供养舍利意图,很可能与《造塔功德经》有关40。只要将舍利供养于塔中,就能带来无量的功德。钱俶很可能是通过彷效先王钱鏐的舍利信仰,宣告自己作为吴越国继承人的合理性。

2.3钱氏家族与吴越国佛教除罪

钱俶建雷峰塔与佛舍利除罪有关这一面向,很可能继承了钱氏家族的佛教仪式。黄绎勋的研究指出钱鏐透过佛教纾解战事杀戮的罪恶感41。据《宋高僧传》记载:「梁乾化二年受杭州龙兴寺召开演。黑白众恒有半千。两浙武肃王钱氏。命于天宝堂夜为冥司讲经。鬼神现形扈卫。往往人覩焉42。」僧人可周于后梁乾化二年(912年)被邀请到杭州龙兴寺讲法,吸引了阴阳两界听众各五百。钱鏐瞭解此事后便邀请可周到天宝堂,夜夜为冥司讲经,不少人看到许多鬼神现形为扈卫。 另一事例亦见于《宋高僧传》:「武肃王钱氏知重。每设冥斋召行持明法。」钱鏐委託僧人彦偁设冥斋,向鬼神念经诵佛。除了兴办冥司法会外,钱鏐透过建造经幢超度亡魂43。宝大元年(924年)钱鏐建《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》与《守护国界主陀罗尼经》两幢经幢,其目的是为了「睹者生缘」、「沾者获善」、「福均土地」、「光荫乡园」44。按经幢上的经文,持诵《大悲真言》能除去生死重罪,治病45,而诵念《守护国界主陀罗尼经》则能使人们安乐、除各种病苦46。可见钱鏐通过佛教仪式发愿与建造经幢,以缓解自己和兵民征战沙场杀戮的罪恶。

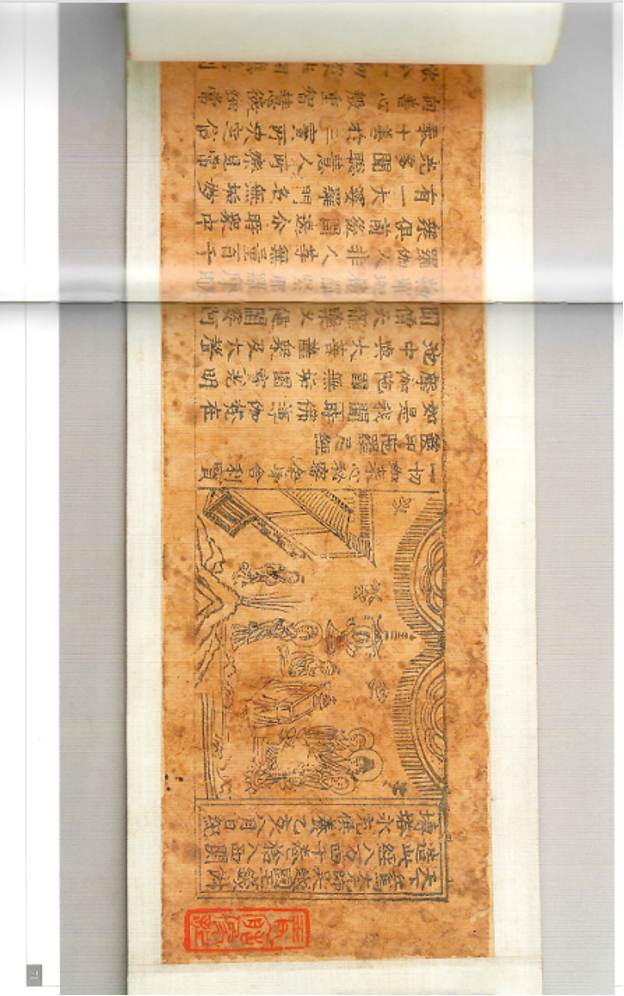

日僧释道喜〈宝箧印经记〉指出钱俶连年征战杀伐不断,导致得重病数月,后来有一僧人告诉钱俶造塔供养《宝箧印经》,钱俶按嘱咐发愿后疾病就能痊癒47。因此,钱俶确信《宝箧印经》能除去杀戮罪障。1924年雷峰塔倒塌之际,《一切如来心秘密全身宝箧印陀罗尼经》经卷被发现于遗址中。此经文为开宝八年的印刷品,前题署有:「天下兵马大元帅吴越国王钱俶造此经八万四千卷,舍入西关砖塔,永充供养。乙亥八月日纪。」前题后绘有礼塔图,以黄绫包裹,高7釐米,长2米多,每行约10字。雷峰塔出土的《宝箧印经》为唐代僧人不空所译的密宗经文,经卷被视为「法舍利」置于金涂塔中供养,见下48:

若人书写此经置塔中者,是塔即为一切如来金刚藏窣堵波,亦为一切如来陀罗尼心祕密加持窣堵波,即为九十九百千俱胝如胡麻如来窣堵波,亦为一切如来佛顶佛眼窣堵波,即为一切如来神力所护……若有有情能于此塔种殖善根,必定于阿耨多罗三藐三菩提得不退转,乃至应堕阿鼻地狱,若于此塔一礼拜一围遶必得解脱,皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。

若将《宝箧印经》供养于塔中,该塔即等同于拥有全身舍利七宝塔,受到一切如来神力的庇佑,往生后必定得到无上正等正觉,就算罪孽应至阿鼻地狱,亦可通过顶礼绕塔除罪。钱俶将《宝箧印经》舍入雷峰塔中,试图使得雷峰塔成为拥有全身佛骨的七宝塔。

1924年,俞伯平曾到西湖考察雷峰塔遗址,发现一塔图于砖孔中,图中绘製了金涂塔的四面。俞伯平将残缺文字节录在〈记西湖雷峰塔发现的塔砖与藏经〉一文中,残缺内容为:「香刹弟子王承益造此宝塔奉愿。闻者灭罪,见者成佛,亲近出者离生死。……时丙子……日弟子王承益49。」现今史料无从考究王承益为何人,但此人为佛教信徒。黎毓馨认为普通善信无法负担造塔费用,就算是体积较小的金涂塔亦需一定财力,故此这类塔图满足了信众攫取功德的需求50。王承益称塔图为「宝塔」,并认为造此宝塔具备「灭罪」。这则材料侧面反映了吴越国内「造塔除罪」的观念。

3.1吴越国王与塔砖

雷峰塔发掘中,出土了一块刻有「天下」铭文砖(图129:9)。黎毓馨「天下」为钱俶「天下兵马大元帅」的略写51。除此之外亦出土一块「天」藏经砖(图131:15) ,黎毓馨认为「天」不仅为「天下兵马大元帅」的简写,亦能解读为「天子」。据黎毓馨的推论,钱俶即是「天子」,但吴越国是否钱俶统治的天下,仍有待商榷。「天下」是东亚世界观的一种模式,「天子」与「天下」的关係紧密相连,「天子受天命治天下」是此模式下一种普遍的观点。学界亦不乏对「天下」课题的研究。甘怀真认为天下是一种政体,天、天下、天子、民是一种由上而下的关係,天子通过国家祭祀仪式确立与民之间的伦理关係,天下是民的生存空间52。 平㔟隆郎认爲「天下」由霸主统合各个政治体系后,一个具体、明确的有限空间,霸主透过辩证自身身爲「中国」而建构天子统治「天下」的合理性53。曾蓝莹以天文学的「分野说」,试图诠释「天下」54。该学説强调天之上的星宿对应地上的疆土,「天下」即是包涵天文与地理之间的系统。曾蓝莹在文中战国各国的疆域与天上星辰共同构建出「天下」的空间。葛兆光则以古地图作爲切入点,强调天下是「礼」的空间55,中国天子透过朝贡、册封等礼仪,与域外政权建立「天下」系统。从学界研究成果总结,天下有以下特质:一、透过某种仪式建立的一套政治伦理关係;二、拥有明确的边界;三、刻意宣传自身领土为中国,且在天下范围内建立政治伦理关係;四、「天下」的空间会随着随着统治者的认知与视觉改变。学界普遍援引《大唐西域记》中转轮王的身份,对钱俶领地范围进行划分,例如李志鸿认为钱俶透过强调铜轮王的身份,显示吴越国为自己统治的天下56。在此种说法中,统治的范围会随着解读的不同而改变。以下援引几段佛教为例,将「天下」置于佛教世界观下进行讨论。

《长阿含经·阎浮提州品第一》载57:

一日月周行四天下,光明所照是为一世界,如是千世界中,有千日月,千须弥山王,四千天下,四千大海,四千恶道,千阎罗王,千四天下,千忉利天,至千梵天,是为小千世界。尔所小千千世界,为是中千世界,尔所中千千。世界,是为大千世界。其中须弥四洲、日、月乃至梵天,各有万亿,通名一佛刹。

《俱舍论.分别世品第三之四》载58:

四大洲日月,苏迷卢欲天。梵世各一千,名一小千界。此小千千倍,说 名一中千此千倍大千,皆同一成坏。论曰:千四大洲乃至梵世。如是总说为一小千。千倍小千名一中千界。千中千界总名一大千。」「四大洲日月,苏迷卢欲天。梵世各一千,名一小千界。此小千千倍,说 名一中千此千倍大千,皆同一成坏。论曰:千四大洲乃至梵世。如是总说为一小千。千倍小千名一中千界。千中千界总名一大千。

《金光明经》载59:

是诸人王,手擎香鑪,供养经时,其香遍佈,于一念顷,遍至三千大千世界,百亿日月,百亿大海,百亿须弥山,百亿大銕围山,小銕围山,及诸山王,百亿四天下,百亿四天王,百亿三十三天,乃至百亿非想非非想天。于此三千大千世界,百亿三十三天,一切龙、鬼、乾闼婆、阿修罗、 迦楼罗、紧那罗、摩候罗伽宫殿,虚空悉满。

三千世界中实际涵括小千、中千、大千而成。在佛教世界观中,三千世界中存在无数个小世界。每个小世界皆以须弥山为中心,周围环绕有四大洲及九山八海,乃至自色界的初禅天至大地之下风轮等六道、日月星辰、四天王、三十三天、夜摩天、兜率天、乐变化天、他化自在天、梵世天等都包含在小世界内。一个小千世界中,就包含一千个小世界。一千个小千世界就集成为一个中千世界。一千个中千世界集合成为一个大千世界。大、中、小三种「千世界」合称为三千大千世界。而「天下」置于佛教语境下,一般称为「四天下」或「四大洲」,即东胜神洲、西牛贺洲、南赡部洲和北俱卢洲。在《俱舍论.分别世品第三之四》中,四大洲即为一小世界。而佛教神祗存在于每一个小世界中,包括前文提到的转轮王。从以上三段经文,我们可以得出以下结论:一、佛教中空间难以估量;二、「天下」指四大洲,但四大洲是抽象概念,并不存在于现实;三、整个三千世界中可以存在多个「天下」。若我们以阿育王信仰解释「天下」,钱俶的「天下」即为唯瞻部洲60;若以转轮王信仰释之,「天下」即为除北拘卢及西瞿陀尼61。我们似乎无法以佛经对钱俶的眼中的「天下」作出客观回应。

从雷锋塔的各种文物中,亦未见钱俶以天子自称。另外,雷峰塔出土「王」字塔砖(图129:7),此为吴越国官方造砖。宝箧印陀罗尼经中钱俶于题署「天下兵马大元帅吴越国王」,在《华严经跋》中钱俶又以吴越国王自称。我们可以推断「王」字塔砖等同于吴越国王。在天下系统中,吴越国仅仅是中国周边的小国,钱俶并不是居中国而治天下的「天子」。笔者对黎毓馨的观点持保留态度,钱俶自身认同仅限于吴越国的「国王」,而非「天子」。吴越国则是赵宋王朝中「天下」系统中,受北宋王朝册封「国」。

3.2吴越国与佛教护国思想

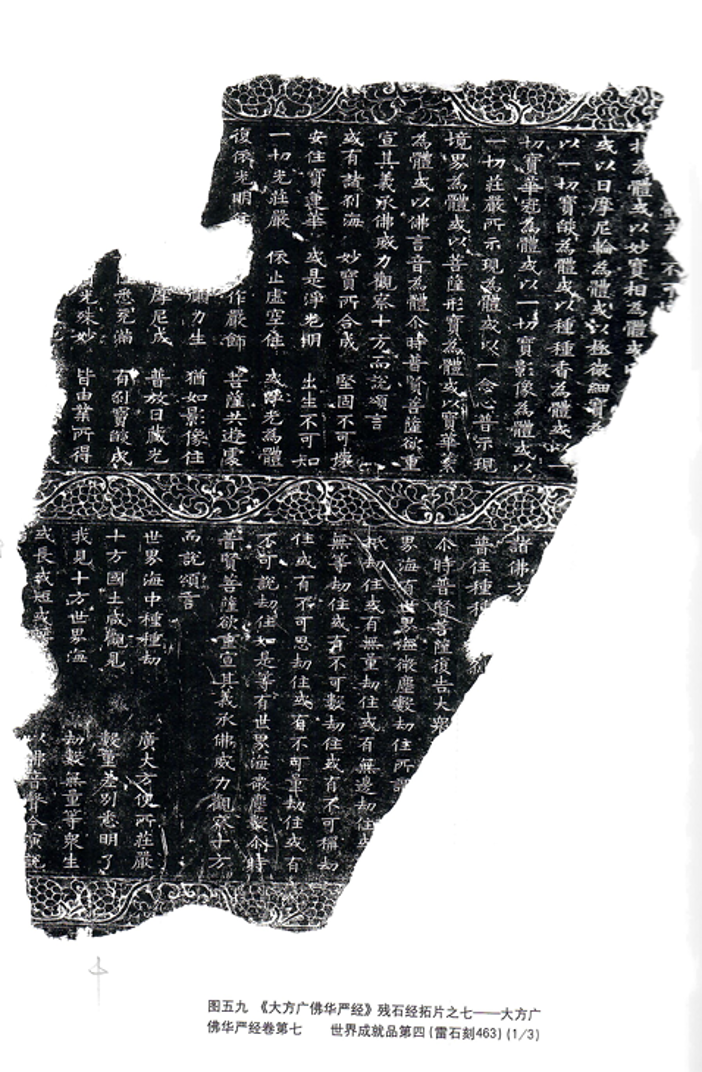

第二章提及《华严经跋》就提到「镌华严诸经围绕八面」供佛教徒瞻仰念诵。雷峰塔中的《大方广佛华严经》为武则天时期于阗国僧人实叉难陀(652—710年)所译的八十卷62。《华严经》以「法界缘起」的世界观为核心,现存残碑只见第三十四卷《十地品》第二十六之一前的经文。63《华严经》石刻佔雷峰塔出土残石的十分之九64。学者陈俊吉指出《华严经》蕴含着浓厚的护国意味65,与地宫中的善财童子相互呼应。

《华严经》置于雷峰塔的重要性,体现《华严经跋》跋文末处:「不思议勘数大精进憧于是合十指爪以贊」。钱俶指雷峰塔在镌刻华严诸经落成后,佛塔不可思议地变成了精緻华丽的大经幢。笔者认为钱俶对于雷峰塔与经幢的联想,很可能考虑到经幢特殊性质。经幢是唐代出现的一种多面体的石製佛教器物,多数是以石刻形式出现于棱角石柱上66。石经幢的流行与《佛顶尊胜陀罗尼经》的传播密不可分,初期又称为尊胜陀罗尼经幢。早期经幢上多刻有此经文,唐代佛教信徒相信尊胜陀罗尼经幢拥有灭罪的宗教功能67。历史上,经幢亦刻有不同佛经,经幢功能取决于经文的内容。武肃王钱鏐于宝大元年建「守护国界主陀罗尼经幢幢」,其上刻有「国无飢馑人民安乐,国主无病无復怨敌,佛法流通无诸障碍68」的经文,祈求国民和乐、自身健康、国家安定。此外,刘淑芬的研究亦指出,刻有佛经的经幢被视为佛陀的法身舍利69。加上雷峰塔本来供奉的「佛螺髻发」,等同于供奉着「两枚舍利」。钱俶于969年分别修建两座经幢,在之上刻有《大佛顶陀罗尼经》和《大随求即得自在陀罗尼经》,并作有〈新建佛国宝幢愿文70〉:

仍于宝地,对树法幢,凋琢琅玗,磨砻圭璧。

勒随求之梵语,刊佛顶之密文,直指丹霄,双分八面。

伏愿兴隆霸祚,延远洪源,受灵贶于祖先,助福禧于悠久。

军民辑睦,疆土肃宁。宗族以之咸康,官僚以之共治。

四十八愿,永符法处之良因;八十种好,更倍昙摩之圆智。

得大坚固,不可称量,凡在捨生,同跻觉路。

天下大元帅 吴越国王俶建,

时大宋开宝二年乙己岁闰五月日。

经幢对钱俶护国思想有以下啓示:一方面希望年绵延国运,祈求疆土肃宁。一方面则希望国内官僚、宗族、众生都得到佛教的善德,发愿追求往生淨土。佛教反映出钱俶希望通过宗教护佑国土的祈愿;从「军民辑睦」,「官僚以之共治」中,反映出佛教是一种连结国内宗族、军民的媒介71。这种佛教护国的思想,不仅仅是钱氏的家族信仰,而是更为广阔,一场全国的宗教思潮。

《华严经》的供养活动很有可能反映钱俶对往生淨土祈愿。《世界成就品》石碑(雷石刻463)72残缺,透过结合原文得出以下经文。

入如来境界不可思议,威力护持不可思议。观察一切佛智所行不可思议,诸力圆满无能摧伏不可思议 73。

普贤愿行诸佛子,等众生劫勤修习。无边国土悉庄严,一切处中皆显现74 。

以上经文记录了普贤菩萨对佛弟子的讲话。透过种种法门修行,将来亦可成佛,证入如来不可思议的境界,就能得到不可思议的威力用以护持佛法,而且此力量坚不可摧。上面的引文提到一种名为「普贤行愿」的修行方法。所谓的国土庄严,指诸佛国,即佛教语境下的「淨土」,可理解为佛教神祗显现的境界。通过证入「佛国」的境界,就能得到上述的奇特力量,很可能是钱俶供养《华严经》的原因。

雷峰塔和钱俶的佛教信仰,或与上文提到的「普贤行愿」修行法门有关。雷峰塔历经多次破坏,考古发掘中未有发现《华严经》中《普贤行愿品》的章节,笔者以下引用佛经原文作讨论:

如来功德,假使十方一切诸佛,经不可说不可说佛刹极微尘数劫,相续演说,不可穷尽。若欲成就此功德门,应修十种广大行愿。何等为十?一者、礼敬诸佛,二者、称赞如来,三者、广修供养,四者、忏悔业障,五者、随喜功德,六者、请转法轮,七者、请佛住世,八者、常随佛学,九者、恒顺众生,十者、普皆迴向75。

此经文内容为普贤菩萨向善财童子的讲话,若要成就佛的功德,此「十大愿王」便是必要的修行法门。修行的宗教内容并不是本文讨论的焦点,笔者关心钱俶如何透过「十大愿王」实践佛教护国思想。成就诸佛的功德,最为重要的作用就导向极乐淨土。普贤行愿品多次提及往生后的淨土、佛国。吴越国日薄西山,钱俶的宗教祈愿除了「护持」性质外,以有为来世发愿的意味。

又復,是人临命终时,最后刹那一切诸根悉皆散坏……唯此愿王不相捨离, 于一切时引导其前。一刹那中即得往生极乐世界,到已即见阿弥陀佛、文殊 师利菩萨、普贤菩萨……,此诸菩萨色相端严,功德具足,所共围遶。其人自见生莲华中,蒙佛授记;得授记已,经于无数百千万亿那由他劫,普于十方不可说不可说世界,以智慧力随众生心而为利益。不久当坐菩提道场,降伏魔军,成等正觉,转妙法轮。能令佛刹极微尘数世界众生发菩提心,随其 、根性,教化成熟,乃至尽于未来劫海,广能利益一切众生76。

愿我临欲命终时,尽除一切诸障碍,面见彼佛阿弥陀,即得往生安乐刹。我既往生彼国已,现前成就此大愿,一切圆满尽无馀,利乐一切众生界。彼佛众会咸清淨,我时于胜莲华生,亲覩如来无量光,现前授我菩提记。蒙彼如来授记已,化身无数百俱胝,智力广大遍十方,普利一切众生界。乃至虚空世界尽,众生及业烦恼尽77。

以上经文指出,一切众生,包括国王、宗族、军民,只要临终前愿意奉持「十大愿王」,往生后得以进入淨土。经文中「利乐一切众生界」都具有利他性质。证入往生淨土的另一条件,就要发菩提心去普利他人。「十大愿王」法门,不能通过个人虔诚而取得佛果,需要通过利他行为积累功德。另一经文亦指向这种说法:

善男子!彼诸众生若闻、若信此大愿王,受持读诵,广为人说,所有功德,除佛世尊馀无知者。是故汝等闻此愿王,莫生疑念,应当谛受,受已能读,读已能诵,诵已能持,乃至书写,广为人说。是诸人等于一念中,所有行愿皆得成就,所获福聚无量无边。能于烦恼大苦海中拔济众生,令其出离,皆得往生阿弥陀佛极乐世界78。

上文提到,修行者受持讀诵、为他人广说此经,在一念之间就能获得无边福报。普贤行愿品透过传播的方式,另其他个体亦得到解脱。通过供养此经于雷峰塔中,钱俶与吴越子民建构一种宗教上的联繫。从雷峰塔地宫中的各种供器,可见吴越君民共同礼佛。换言之,普贤行愿是吴越国君民共同修行的法门。以「十大愿王」中的「广修供养」为例,不同佛教经典对供养物的要求各有不同。普贤行愿品中提到的供品为华云、鬘云、天音乐云、天伞盖云、天衣服云、天种种香、涂香、烧香、末香等,不限于此11种的供品79。地宫铁函就出土一鎏金银腰带(2001雷地:74),经文的多种供品中都具有「香气」,如华云就指天界或人间的花朵、天种种香就指天界香气、天种种灯指以酥油灯和具有香味的各种油灯。天衣服云指天界带有香气的柔软衣物80。黎毓馨指唐宋故人习惯于腰带佩戴香囊81,地宫出土时腰带皮革部分依然腐朽,腰带带扣上刻有「弟子陈承裕敬捨身上要(腰)带入宝塔内」。另外,地宫亦出土一银臂钏(2001 雷地:50),上刻有「弟子王荦女弟子琥七娘共舍」,上刻有卷草纹。卷草纹是一种以植物花草为题材的纹理,以捲曲、盘旋的线条为特徵,唐代的卷草纹常与花朵一同出现82。地宫铁函裡又有一银花钗(2001雷地:41),钗头饰片上刻有荷花图案,笔者认为佛教弟子有可能透过植物芳香去进行「香气」的宗教想像。我们可以推断陈承裕供养的腰带、王荦与琥七娘共舍的银臂钏、以及银花钗是「普贤行愿品」的「天衣服云」,藉此行「广修供养」之愿。

吴越国的护国理念亦见于雷峰塔内的《一切如来心秘密全身宝箧印陀罗尼经》。除了前文提到的灭罪性质外,此经文很大程度回应了钱俶对疆土肃宁的祈愿,下为经文内容83:

若于佛形像中安置及于一切窣堵波中安置此经者,其像即为七宝所成……塔及形像所在之处,一切如来神力所护,其处不为恶风雷雹霹雳所害,又復不为毒蛇毒虫毒兽所伤,不为恶星怪鸟、鹦鹉鸲鹆、虫鼠虎狼蜂虿之所伤害,亦无夜叉、罗刹、部多、比舍遮、癫癎之怖,亦不为一切寒热诸病、疬瘻痈毒、疮癣疥癞所染。若人暂见是塔,一切皆除。其处亦无人马牛疫、童子童女疫,亦不为非命所夭,亦不为刀杖水火所伤,亦不为他敌所侵、飢馑所逼,厌魅呪诅不能得便。四大天王与诸眷属昼夜卫护,二十八部大药叉将及日月冲晕彗星昼夜护持,一切龙王加其精气顺时降雨,一切诸天与忉利天三时下来,亦为供养礼拜塔故。

此经文护国意味浓厚,如来护佑的威力如下:一、该处不为各种天灾、灾难波及;二、不受各种鸟兽鬼神所侵;三、各种瘟疫不再流播;四、 该处不被敌人侵略,将士不被刀枪所伤;五、该处不受饥荒、呪诅厌魅之术影响。

若然在佛像或塔中供养宝箧印陀罗尼经,供养该处就可得到如来神力护佑。我们从雷峰塔的藏经砖中发现此经,换言之,钱俶有意让雷峰塔成为《宝箧印陀罗尼经》的供养处。经文的实际庇护复盖范围我们不得而知,从《宝箧印陀罗尼经》卷首提到「舍入西关砖塔」,因此判西关的位置对研究此经有重大意义,西关最早见于钱鏐于唐景福二年(893年),《吴越备史》记载84:

钱鏐发民夫二十万及十三都军士,筑杭州罗城,周七十裡。

南宋周淙《乾道临安志》中亦提到85:

南门曰龙山,东门曰竹车、南土、北土、保德;北门曰北关;西门曰涵水西关。城中又有门曰朝天门、曰炭桥新门、曰盐桥门,今废。土人犹以门称焉。

另外,郎瑛《七修类稿》卷六《钱氏杭城门名》亦有相关记载86:

钱鏐时杭门十座……曰西关门,在雷峰塔下。

透过校对以上文献,可知雷峰塔与西关比邻。而西关则是罗城西门,罗城是建于城牆外围,具有军事防守目的87。

西关处于杭州城西南方,即《宝箧印陀罗尼经》的供养处。为何西关需要多加护佑呢?这很可能与《华严经》中善财童子的求道路线。善财童子是《华严经》中《入法界品》的虚构人物,故事中文殊菩萨在福城东的婆罗林中讲法,善财童子前去求法,最后得偿所愿修得正果88。在雷峰塔的地宫中,亦在正西南方(图183:15、26)发掘出玉善财童子造像(2001雷地:15、26)。据释印顺考究考究,善财童子首先前往西南方的胜乐国,再沿着东南方前往海门国,然后往西南方向抵达愣伽道头,往西南方到达裡鼻荼国后,又往西南方向抵林聚落,再往南走前往摩利伽罗国,最后抵达印度婆罗林89。从善财童子在〈入法界品〉中求法的路线来看,其主要路线主要以西方为主,再考虑到善财童子置于地宫的西方。雷峰塔坐镇西关,此很可能与善财童子往西方求法宗教想像有关联,因此在塔出现护持意味浓厚的《宝箧印陀罗尼经》有一定的合理性。

本文以十世纪吴越国雷峰塔与佛教王权为核心,通过对纯银阿育王塔与雷峰塔塔砖的研究,讨论钱俶如何建构其佛教王权与护国思想。透过本文的讨论,初步得出以下结论。其一,钱俶即位以来受北宋的军事威胁,因此透过效法先王的舍利仪式,强调自身继承佛教圣王的合理性。钱俶有意识地利用通过供养佛螺髻发,以模彷武肃王钱鏐迎取鄮县阿育王塔的阿育王信仰。此外,钱俶利用《宝箧印陀罗尼经》的除罪性质,效法钱鏐通过佛教灭罪的宗教仪式。 透过雷峰塔舍利崇拜,钱俶得以建构作为吴越佛教圣王的身份。

其二,钱俶有意通过雷峰塔来宣示自身作爲吴越国王的身份。通过对雷峰塔「天」、「天下」、「王」塔砖与佛教文本的分析,笔者否定了钱俶有意欲为天子的説法。此外,雷峰塔中供养的《华严经》与《宝箧印陀罗尼经》与钱俶的护国思想有密切关係。钱俶透过供养佛教经文,通过宗教发愿凝聚吴越国的军民。雷峰塔是吴越国君民实践普贤行愿的媒介,通过佛教供养仪式为前往往生淨土发愿。最后,钱俶供养《宝箧印陀罗尼经》于雷峰塔中,与经中护佑性质的宗教功能密不可分。钱俶对西方的宗教想像,令其供养此经于塔中。于钱俶与吴越国的佛教王权与护国思想而言,雷峰塔担当着不可或缺的角色。随着考古材料整理的完备,相信日后受到学界的关注会更多。

石刻类:

《华严经跋》残碑(雷石刻1100、1101)

浙江省文物考古研究所编:《雷峰塔遗址》(北京:文物出版社,2005年),页64。

《大方广佛华严经》残石经拓片之之七——《世界成就品第四》(雷石刻463)

浙江省文物考古研究所编:《雷峰塔遗址》(北京:文物出版社,2005年),页46。

佛教印经类:

《一切如来心秘密全身宝箧印陀罗尼经》,现藏于浙江省博物馆。收入浙江省文物考古研究所编:《雷峰遗珍》(北京:文物出版社,2002年),页70。

塔砖类:

「天下」(图129:9-10);「天」(图131:15);「王」(图129;7)塔砖拓片 浙江省文物考古研究所编:《雷峰塔遗址》(北京:文物出版社,2005年),页87、89。

「壬申」「西」塔砖铭文拓片(图128:2-9)

浙江省文物考古研究所编:《雷峰塔遗址》(北京:文物出版社,2005年),页86。

地宫类:

鎏金纯银阿育王塔(2001雷地:57)

浙江省文物考古研究所编:《雷峰塔遗址》(北京:文物出版社,2005年),页129。

银臂钏(2001 雷地:50)、银花钗(2001雷地:41)

浙江省文物考古研究所编:《雷峰塔遗址》(北京:文物出版社,2005年),页147。

玉童子(2001雷地:15、26)

浙江省文物考古研究所编:《雷峰塔遗址》(北京:文物出版社,2005年),页153。

地宫第二层器物分佈平面图(图183:15、26),15、26为玉善财童子

浙江省文物考古研究所编:《雷峰塔遗址》(北京:文物出版社,2005年),页122。

书籍

1.释印顺:《初期大乘佛教之起源与展开》(新竹:正闻出版社,1981年)。

2.俞伯平:《俞伯平全集》(河北:花山文艺出版社,1997年)。

3.浙江省文物考古研究所编:《雷峰遗珍》(北京:文物出版社,2002年)。

4.古正美:《从天王传统到佛王传统中国中世佛教治国意识形态研究》(臺北:商周出版,2003年)。

5.浙江省文物考古研究所编:《雷峰塔遗址》(北京:文物出版社,2005年)。

6.马克思•韦伯:《经济与社会》(上海:上海世纪出版集团,2010年)。

7.赖建成:《吴越佛教之发展》(新北:花木兰文化出版社,2010年)。

8.AlbertWelter,TheMeaningofMyriadGoodDeeds:AStudyofYung-mingYen-shouandtheWan-shant’ung-kueichi(NewYork:PeterLangPublishing,1993).

古籍

1.(宋)范垧同、林禹同:《吴越备史》,收入《景印文渊阁四库全书》(臺北:臺湾商务印书馆,1983年)。

2.(宋)钱俨:《吴越备史》(北京:中国书店,2018年)。

3.(南宋)周淙:《乾道临安志》(扬州:广陵书社,2008年)。

4.(明)郎瑛:《七修类稿》(上海:上海书店,2009年)。

5.(清)董诰等辑:《全唐文》(清嘉庆内府刻本;臺北:大化出版社,1987年)。

6.(清)钱文选编:《钱氏家乘》,收入国家图书馆地方志家谱文献中心编,《清代民国名人家谱选刊》(北京:燕山出版社,2006年)。

7.(清)阮元:《两浙金石志》(清道光四年李枟刻本)(凋龙中日古籍全文资料库)。

8.(日)传皇圆编:《扶桑略记》,收入《新订增补国史大系》(东京:国史大系刊行会、吉川弘文馆、日用书房,1932年)。

佛教藏经

1.(西晋)安法钦译:《阿育王传》,收入《大正新脩大正藏》(臺北:新文丰出版公司,1984年),册50。

2.(后秦)佛陀耶舍译:《长阿含经》,收入《大正新脩大藏经》(臺北:新文丰出版公司,1984年),册1。

3.(北凉)昙无谶译:《金光明经》,收入《大正新脩大藏经》(臺北:新文丰出版公司,1984年),册16。

4.(刘宋)求那跋陀罗译:《杂阿含经》,收入《大正新脩大藏经》(臺北:新文丰出版公司,1984年),册2。

5.(南梁)僧伽婆罗译:《阿育王经》,收入《大正新脩大藏经》(臺北:新文丰出版公司,1984年),册50。

6.(唐)法琳:《破邪论》,收入《大正新脩大藏经》(臺北:新文丰出版公司,1984年),册52。

7.(唐)玄装译:《阿毗达磨俱舍论》,收入《大正新脩大藏经》(臺北:新文丰出版公司,1984年),册29。

8.(唐)玄奘、辩机着,季羡林等校注:《大唐西域记》(北京:中华书局,1985年)。

9.(唐)释日照译:《造塔功德经》,收入《大正新脩大藏经》(臺北:新文丰出版公司,1984年),册16。

10.(唐)义淨译:《根本说一起有部毗奈耶杂事》,收入《大正新脩大藏经》(臺北:新文丰出版公司,1984年),册24。

11.(唐)实叉难陀译:《世界成就品第四》,收入《大正新脩大藏经》(臺北:新文丰出版公司,1984年),册279。

12.(唐)不空译:《千手千眼观世音菩萨大悲心陀罗尼》,收入《大正新脩大藏经》(臺北:新文丰出版公司,1984年),册20。

13.(唐)不空译:《一切如来心祕密全身舍利宝箧印陀罗尼经》,收入《大正新脩大藏经》(臺北:新文丰出版公司,1984年),册19。

14.(唐)般若、牟尼室利译:《守护国界主陀罗尼经》,卷10,收入《大正新脩大藏经》(臺北:新文丰出版公司,1984年),册19。

15.(唐)般若译:《入不思议解脱境界普贤行愿品》,收入《大正新脩大藏经》(臺北:新文丰出版公司,1984年),册10。

16.(宋)志磐:《佛祖统纪》,收入《CEBETA电子佛典集成》(臺北:财团法人佛教电子佛典基金会,2002年)。

17.(宋)释贊宁:《宋高僧传》,卷7,收入《CEBETA电子佛典集成》(臺北:财团法人佛教电子佛典基金会,2002年)。

18.(日)真人元开:《唐大和上东征传》,收入《大正新脩大藏经》(臺北:新文丰出版公司,1984年),册51。

期刊

1.康乐:〈转轮王观念与中国中古的佛教政治〉,《中央研究院历史语言研究所集刊》,67卷1期(1996年3月),页109-143。

2.刘淑芬:〈佛顶尊胜陀罗尼经与唐代尊胜经幢的建立--经幢研究之一〉,《中央研究院历史语言研究所集刊》,第67本第1份(1996年),页145-193。

3.刘淑芬:〈经幢的形制、性质和来源——经幢研究之二〉,《中央研究院历史语言研究所集刊》第68本第3份(1997年),页674。

4.黄绎勋:〈吴越诸王(893-978)与佛教〉,《中华佛学学报》,17期(2004年),页126-153。

5.任光亮、沉津:〈杭州雷峰塔及《一切如来心秘密全身舍利宝筐印陀罗尼经》〉,《文献季刊》2004年2期(2004年4月),页98-116。

6.甘怀真:《东亚历史上的天下与中国概念》(臺北市:国立臺湾大学出版中心,2009年),页16

7.孙旭:〈吴越国杭州佛教发展的特点及原因〉,《浙江社会科学》,2010年3期(2010年3月),页103-110。

8.王钟承:〈吴越国王钱弘俶造阿育王塔〉,《故宫学术季刊》,29卷4期(2012年6月),页118-119。

9.孙英刚:〈转轮王与皇帝:佛教对中古君主概念的影响〉,《社会科学战线》,2013年11期(2013年11月),页78-88。

10.陈俊吉:〈雷峰塔地宫玉凋童子像探究:五代善财童子异化的独立造像〉,《玄奘佛学研究》,第22期(2014年9月),页67-73。

11.李志鸿:〈十世纪中国南方佛教政治论述的建构与宣传:以佛教印经为线索〉,《中国文哲研究通讯》,27卷4期(2017年12月),页43-56。

12.杨洁:〈敦煌寺院中的佛教「供养具」相关问题研究〉,《敦煌写本研究年报》,第13号(2019年3月),页65-78。

13.释润义:〈从《华严经》的〈普贤行愿品〉探讨淨土思想〉(佛光大学佛教学系硕士论文,2020年),页16

14.马晨晨,韩婷婷:〈唐代卷草纹的构成形式及特徵研究〉,《北京印刷学院学报》,29卷4期(2021年4月),页58-61。

15.钱彦惠,周庭熙:〈唐宋变革视域下的吴越国杭州城考〉,《宁波大学学报》(人民科学版),36卷4期(2023年7月),页91-98。

脚注:

1. 李志鸿:〈十世纪中国南方佛教政治论述的建构与宣传:以佛教印经为线索〉,《中国文哲研究通讯》,27卷4期(2017年12月),页43-56。

2. 黄绎勋:〈吴越诸王(893-978)与佛教〉,《中华佛学学报》,17期(2004年),页126-153。

3. 赖建成:《吴越佛教之发展》(新北:花木兰文化出版社,2010年),页19-107。

4. Albert Welter, The Meaning of Myriad Good Deeds: A Study of Yung-ming Yen-shou and the Wan-shan t’ung-kuei chi (New York: Peter Lang Publishing, 1993), pp. 28-29.

5. 孙英刚:〈转轮王与皇帝:佛教对中古君主概念的影响〉,《社会科学战线》,2013年11期(2013年11月),页78-88。

6. 康乐:〈转轮王观念与中国中古的佛教政治〉,《中央研究院历史语言研究所集刊》,67卷1期(1996年3月),页109-143。

7. 古正美:《从天王传统到佛王传统中国中世佛教治国意识形态研究》(臺北:商周出版,2003年),页497。

8. 李志鸿:〈天下与佛国土——六世纪中国南朝佛教王权与海上丝路〉,《早期中国史研究》,14卷,页171-207。

9. 同【1】,页49。

10. 《大唐西域记》中将转轮王划分为金轮王、银轮王、铜轮王、铁轮王。玄奘、辩机着,季羡林等校注:《大唐西域记》(北京: 中华书局,1985 年),页35。

11. 浙江省文物考古研究所编:《雷峰塔遗址》(北京:文物出版社,2005年),页89。

12. 浙江省文物考古研究所编:《雷峰遗珍》(北京:文物出版社,2002年),页67。

13. 任光亮、沉津:〈杭州雷峰塔及《一切如来心秘密全身舍利宝筐印陀罗尼经》〉,《文献季刊》2004年2期(2004年4月),页98-116。

14. 同【1】,页55。

15. 同【2】,页137-138。

16. 陈俊吉:〈雷峰塔地宫玉凋童子像探究:五代善财童子异化的独立造像〉,《玄奘佛学研究》,第22期(2014年9月),页67-73。

17. 释润义:〈从《华严经》的〈普贤行愿品〉探讨淨土思想〉(佛光大学佛教学系硕士论文,2020年),页16

18. 同【11】,页196-236。

19. 同【11】,页86。

20. 同【12】,页70-72。

21. (清)钱文选编:《钱氏家乘》,收入国家图书馆地方志家谱文献中心编,《清代民国名人家谱选刊》(北京:燕山出版社,2006年)》,32册,页306。

22. (宋)范垧同、林禹同:《吴越备史》,卷四,〈忠懿王世家〉,收入《景印文渊阁四库全书》(臺北:臺湾商务印书馆,1983年),页153。

23. 本文对于钱俶的统治合法性定义如下:超凡魅力型,基于对某个个人的罕见神性、英雄品质或者典范特性以及对他所启示或创立的规范模式或秩序的忠诚。马克思•韦伯:《经济与社会》(上海:上海世纪出版集团,2010年),页356-366。

24. 参见马克思•韦伯:《经济与社会》,页320-321。

25. 参见马克思•韦伯:《经济与社会》,页357-358。

26. (唐)法琳:《破邪论》,卷上,收入《大正新脩大藏经》(臺北:新文丰出版公司,1984年),册52,页2109。

27. 有关阿育王生平的汉译经典颇多,主要的有西晋安法钦所译的七卷《阿育王传》,详见《大正 新脩大正藏》,册50,页 99 上 -131 上;僧伽婆罗译于梁天监十一年(512)十卷的《阿育王经》,详见《大正新脩大藏经》, 册50,页131中 -170上;求那跋陀罗译,《杂阿含经》,卷二十三,《大正新脩大藏经》,册2,页161下 -165中。

28. (唐)义淨译:《根本说一起有部毗奈耶杂事》,卷39,收入《大正新脩大藏经》,册24,页402。

29. 同【10】。

30. (日)真人元开:《唐大和上东征传》,收入《大正新脩大藏经》,册51,页989a。

31. 同【1】,页49。

32. 同【13】,页102。

33. 同【13】,页101-105。

34. 王钟承:〈吴越国王钱弘俶造阿育王塔〉,《故宫学术季刊》,29卷4期(2012年6月),页118-119。

35. 王钟承:〈吴越国王钱弘俶造阿育王塔〉,《故宫学术季刊》,29卷4期(2012年6月),页124-125。

36. (宋)志磐:《佛祖统纪》,卷39,收入《CEBETA电子佛典集成》(臺北:财团法人佛教电子佛典基金会,2002年),页543,563。

37. (宋)贊宁:《宋高僧传》,卷12,收入《CEBETA电子佛典集成》(臺北:财团法人佛教电子佛典基金会,2002年),页149。

38. (宋)志磐:《佛祖统纪》,卷53,收入《CEBETA电子佛典集成》(臺北:财团法人佛教电子佛典基金会,2002年),页704。

39. 同【1】,页48。

40. 「若此现在诸天众等,及未来世一切众生,随所在方未有塔处,能于其中建立之者,其状高妙出过三界,乃至至小如菴罗果;所有表刹上至梵天,乃至至小犹如针等;所有轮盖复彼大千,乃至至小犹如枣叶,于彼塔内藏掩如来所有舍利、髮、牙、髭、爪,下至一分; 或置如来所有法藏十二部经,下至于一四句偈。其人功德如彼梵天,命终之后,生于梵世;于彼寿尽,生五淨居,与彼诸天等无有异。」(唐)释日照译:《造塔功德经》,收入《大正新脩大藏经》,册16,页 800下 -801 中。

41. 同【2】。

42. (宋)释贊宁:《宋高僧传》,卷7,收入《CEBETA电子佛典集成》(臺北:财团法人佛教电子佛典基金会,2002年),页88。

43. 孙旭:〈吴越国杭州佛教发展的特点及原因〉,《浙江社会科学》,2010年3期(2010年3月),页103-110。

44. (清)阮元:《两浙金石志》(清道光四年李枟刻本)(凋龙中日古籍全文资料库),卷4,页174。

45. (唐)不空译:《千手千眼观世音菩萨大悲心陀罗尼》,收入《大正新脩大藏经》,第20册,页115。

46. (唐)般若、牟尼室利译:《守护国界主陀罗尼经》,卷10,收入《大正新脩大藏经》,第19册,576页。

47. 「弘俶不几坐杀若干人罪,得重病送数月,常狂语云:刀剑刺胷,勐火缠身,展转反侧,举手谢罪。爰有一僧告云:汝愿造塔、书宝箧印经安其中,供养香花。」(日)传皇圆编:《扶桑略记》,收入《新订增补国史大系》(东京:国史大系刊行会、吉川弘文馆、日用书房,1932年),第12卷,页239-240。

48. (唐)释不空译:《一切如来心祕密全身舍利宝箧印陀罗尼经》,收入《大正新脩大藏经》,册19,页710-715。

49. 俞伯平:〈记西湖雷峰塔发现的塔砖与藏经〉,载其《俞伯平全集》(河北:花山文艺出版社,1997年),2卷,页36。

50. 同【12】,页72。

51. 同【12】,页67

52. 甘怀真:《东亚历史上的天下与中国概念》(臺北市:国立臺湾大学出版中心,2009年),页16

53. 参见甘怀真:《东亚历史上的天下与中国概念》,页53-82。

54. 参见甘怀真:《东亚历史上的天下与中国概念》,页181-198。

55. 参见甘怀真:《东亚历史上的天下与中国概念》,页217-259。

56. 同【1】,页49。

57. (后秦)佛陀耶舍译 :《长阿含经》,收入《大正新脩大藏经》,册1,页114下。

58. (唐)玄装译:《阿毗达磨俱舍论》,收入《大正新脩大藏经》,册29,页61上。

59. (北凉)昙无谶译:《金光明经》,收入《大正新脩大藏经》,册16,页 342 下-343 上。

60. 同【1】,页49。

61. 在转轮王信仰中将「天下」想像成一个大一统的乐土,转轮圣王即是人间「居四天下统领万物」之王,四大部洲是一种宗教的想像空间,并不存在于现实。详见孙英刚:〈转轮王与皇帝:佛教对中古君主概念的影响〉,《社会科学战线》,2013年11期(2013年11月),页78-88。

62. 同【12】,页81。

63. 同【12】,页81。

64. 同【12】,页81。

65. 同【16】,页67-73。

66. 刘淑芬:〈佛顶尊胜陀罗尼经与唐代尊胜经幢的建立--经幢研究之一〉,《中央研究院历史语言研究所集刊》,第67本第1份(1996年),页145-193。

67. 刘淑芬:〈经幢的形制、性质和来源——经幢研究之二〉,《中央研究院历史语言研究所集刊》第68本第3份(1997年),页674。

68. (唐)般若、牟尼室利译参:《守护国界主陀罗尼经》,卷9,收入《大正新脩大藏经》,册 19,页 569 下。

69. 参见刘淑芬:〈经幢的形制、性质和来源——经幢研究之二〉,页698。

70.(清)董诰等辑:《全唐文》(清嘉庆内府刻本;臺北:大化出版社,1987年),卷 130,页584。

71. 同【1】,页50。

72. 同【12】,页208-210。

73. (唐)实叉难陀译:《世界成就品第四》,收入《大正新脩大藏经》,册279,页279。

74. (唐)实叉难陀译:《世界成就品第四》,收入《大正新脩大藏经》,册279,页279。

75. (唐)般若译:《入不思议解脱境界普贤行愿品》,收入《大正新脩大藏经》,册10,页844。

76. (唐)般若译:《入不思议解脱境界普贤行愿品》,收入《大正新脩大藏经》,册10,页846。

77. (唐)般若译:《入不思议解脱境界普贤行愿品》,收入《大正新脩大藏经》,册10,页848。

78. (唐)般若译:《入不思议解脱境界普贤行愿品》,收入《大正新脩大藏经》,册10,页846。

79. 「……我以享贤行愿力故,起深信解,现前知见。悉以上妙諸供养具而为供养。所谓:华云、鬘云、天音乐云、天伞盖云、天衣服云、天种种香、涂香、烧香、末香,如是等云,一一量如须弥山王;然种种灯,酥灯、油灯、諸香油灯,一一灯炷如须弥山,一一灯油如大海水。以如是等諸供养具常为供养」。详见(唐)般若译:《入不思议解脱境界普贤行愿品》,收入《大正新脩大藏经》,册10,页844。

80. 杨洁:〈敦煌寺院中的佛教「供养具」相关问题研究〉,《敦煌写本研究年报》,第13号(2019年3月),页65-78。

81. 腰带上装饰集中在銙上,銙上附有小孔悬挂各种香囊。详见同【12】,页180。

82. 马晨晨,韩婷婷:〈唐代卷草纹的构成形式及特徵研究〉,《北京印刷学院学报》,29卷4期(2021年4月),页58-61。

83. (唐)释不空译:《一切如来心祕密全身舍利宝箧印陀罗尼经》, 收入《大正新脩大藏经》,册19,页710上 -715上。

84. (宋)钱俨:《吴越备史》(北京:中国书店,2018年),页41。

85. (南宋)周淙:《乾道临安志》(扬州:广陵书社,2008年),页18。

86. (明)郎瑛:《七修类稿》(上海:上海书店,2009年),68。

87. 钱彦惠,周庭熙:〈唐宋变革视域下的吴越国杭州城考〉,《宁波大学学报》(人民科学版),36卷4期(2023年7月),页91-98。

88. 同【12】,页185。

89. 释印顺:《初期大乘佛教之起源与展开》(新竹:正闻出版社,1981年),页1116。

< 原创文章/视频,未经许可,不得转载 >

欢迎留言:

请登入/登记成为会员后留言