吳越的王權與佛教:

以雷峰塔地宮為中心的探究(922-988)

黃卓馳

2024年4月12日

謝 辭

本畢業論文,承蒙 毛師 昇博士悉心指導,得以完成,謹此衷心感謝。又撰寫論文期間,曾得下列人士/機構予以協助,本人併此致謝。

一、香港樹仁大學圖書館

二、香港樹仁大學歷史系何其亮教授、彭淑敏博士、羅永生博士、周子峯博士、區志堅博士、魏楚雄教授和張學明博士這些年來的悉心栽培及嚴格訓練。

先生提供寶貴意見

三、李志鴻博士為本論文提供線索與靈感。

四、朋友王穎彤小姐、林樂兒小姐、黃梓悅小姐及林嘉慧小姐等人陪伴同行。

1.1緒論

唐亡於西元十世紀初,直到北宋王朝出現前,東亞大陸出現了分裂的地方政權,學界一般以「五代十國」稱呼這一時期。政治局面相對不穩的北方政權稱為「五代」,相較北方政治局面較為穩定的南方政權合稱「十國」。北方「五代」政權陷入戰亂,後周世宗(921—959年)於顯德二年(955年)進行全國性滅佛;與之相比,南方政權在這一時期大力發展經濟,並積極介入地方佛教事務,兩者可謂大相徑庭。南方吳越國(893—978)錢氏君主支持兩浙地區佛教的發展,浙江地區成為動盪之時延續佛教的重地,奠定了隨後十、十一世紀佛教復興的基礎。吳越國王錢俶(929—988年;948—978年在位)與佛教有著最為密切的關係。值得注意的是,錢俶本人曾受菩薩戒,又到國外蒐集天臺宗典籍,大量印刷佛經,錢俶在國境內(今浙江全省、江西、安徽、江蘇、福建部分區域)興建大量佛教建築與石窟雕刻,如杭州靈隱寺、淨慈寺等。對於五代時期東南地區的佛教延存有著重大貢獻。在錢俶統治下東南地區的佛教復興現象,能作為錢氏家族信仰的論述外,更關乎到佛教能否為地方政權建立統治合法性的依據。

廿一世紀以來,雷峰塔受到考古界重新重視,有賴於地下考古發掘,許多吳越國時期的佛教經卷、阿育王塔、舍利鐵函等文物出土。過去二十年來,中國內地考古學界對雷峰塔遺址已完成基本整理,浙江省文物考古研究所於2005年出版了《雷峰塔遺址》。報告中的新材料引起了學者的關注,但目前為止,內地學界仍未有就著雷峰塔地宮文物深入研究吳越國佛教。本文從此入手,嘗試透過雷峰塔出土的阿育王塔、塔磚以及華嚴石經進行研究。

1.2學術回顧

南方十國政權透過佛教建立統治合法性一直是學界熱門的議題。長久以來,學界對吳越國佛教與王權研究頗為完備,重視吳越國王對佛教的影響。李志鴻從佛教印本與寫本為切入點,探討錢俶利用佛教知識建構聖王形象,亦提到阿育王與舍利信仰的政治功能,惟未有對雷峰塔內的印刷品進行深入探討1。在李志鴻的研究裡提到《一切如來心秘密全身寶篋印陀羅尼經》,但吳越國境內亦出土其他版本的印經,因此沒有深入討論經文置於雷峰塔下的作用。黃繹勳以佛教儀式與宗教感召為重心,集中討論錢氏君主藉著個人信仰介入國內佛教活動,以實現其政治目的2。賴建成從吳越國與僧人交往的材料入手,梳理佛教印經與吳越國佛教的發展3。Albert Welter主張吳越君國主崇佛、供養阿育王塔具有政治動機,可能有仿效阿育王(阿輸迦•孔雀,西元前322—184年;前268—232年在位)的意圖,透過舍利信仰建構聖王形象4。

出於政治與宗教動機,很大程度上吳越國佛教發展受到統治者支持,而佛教聖王的建構又與阿育王信仰關係密切。阿育王信仰與佛教王權相關學界研究亦不少。孫英剛以唐代君主為例,論述中國轉輪王觀念的形成,指出轉輪王為中心佛教王權的性質,並指出與中國本土皇帝觀念的差異性5。康樂的研究強調轉輪王觀念在中國的演變,指出中國在武則天時期首次出現轉輪王即佛的現象,打破了一佛一轉輪王的固有模式6。古正美指出轉輪王以「十善道」統治天下,透過對武則天(武曌,624—705年;690—705年在位)佛教王權的研究,認為《華嚴經》中轉輪王的身份升格至「菩薩」與「佛」的地位7。雷峰塔出土的阿育王塔成為討論錢俶的阿育王信仰的寶貴材料。不過目前學界並沒有從雷峰塔的角度探討吳越國佛教與王權。透過歸納前人的研究,君主主要透過舍利信仰、阿育王信仰、以建構佛教聖王的研究。而黃繹勳對佛教王權的研究則更側重於錢氏的家族信仰。文章的第一部分,希望透過此三種研究方向,淺析雷峰塔地宮出土的純銀阿育王塔與《一切如來心秘密全身寶篋印陀羅尼經》中的舍利信仰,如何構築錢俶王權。

以雷峰塔作為研究對象,在錢俶構建的佛教王權下,如何與中國傳統的天下觀念相區分?這是第二部分希望回應的問題。對於中國的天下觀念,學者甘懷真指出中國皇帝制度為天子居中國治天下,皇帝透過冊封體制建構天下範圍。過往佛教王權的研究者,都注意到「佛國土」此關鍵字,並嘗試闡釋君主的天下觀。「佛國土」,「天下」等關鍵詞是否足以解析吳越國王的天下觀?李志鴻指出,利用儒教以外的佛教知識,通過梳理梁朝與東南亞諸國的往來文書,梁武帝(蕭衍,464—549年;502—549年在位) 積極介入佛教事務,將中國建構成理想的「佛國土」8。李志鴻又指出錢俶的舍利信仰,通過阿育王塔的材質區分自身作為轉輪王的等級,而吳越國所統治的兩浙地區即為「銅輪王」所統治的「天下」9。過往學界對此方面的研究並不多,僅局限於《大唐西域記》10中的視角下看待「佛國土」中的「天下」觀念。在雷峰塔的考古發掘中出土了「天」字藏經磚(圖131:15)11。黎毓馨指出「天」字不單指錢俶「天下兵馬大元帥」的簡稱,亦意味「天子」,反映出錢俶欲為「兩浙地區的天子」,而無法稱帝的矛盾心理12。雷峰塔出土的頂層的藏經磚中,發現了《一切如來心秘密全身寶篋印陀羅尼經》經卷。內地學者任光亮指出供養此經到塔內等同於獲得無量功德13,有著濃厚的護國意味。李志鴻亦指出錢俶將寶篋印陀羅尼經作為「法舍利」供養於塔中,透過舍利的宗教功能祈求吳越國安寧14。

承接上一部分佛教護國思想的主題,學界亦有吳越國君主運用佛教祈求護國息災相關討論。黃繹勳的研究指出錢俶利用佛教經幢,祈求吳越國疆土肅寧15。李志鴻亦提及錢俶時期興建的石質經幢,強調錢俶在吳越國境內轉輪王的聖王身份,佛教護國思想成為吳越國君主、軍民、宗族的宗教認同。就著雷峰塔與吳越國的護國思想,學界目前較具系統性的研究者僅有陳俊吉。陳俊吉以雷峰塔地宮出土的善財童子為核心,指出善財童子具有「滅天魔」的特性,強調善財童子與雷峰塔身的華嚴經石刻相互呼應,他認為華嚴經中的「威神力」是雷峰塔對護國祈求的體現16。佛教研究者不乏對《華嚴經》的研究,華嚴石碑中《普賢行願品》就提及透過行願抵達來生樂土的法門。釋潤義認為〈普賢行願品〉中的「淨土」與「佛國土」超越時空17。就著錢俶建構的「佛國土」,長久以來學界的視角集中在現世的疆域。結合前人研究,並考慮到雷峰塔內存在大量《華嚴石碑》18,我們可以合理推斷錢俶供養《華嚴經》同樣具有護國息災,甚至為來世發願的意圖。面對現世的軍事壓迫,《華嚴經》如何反映出錢俶對於綿延國運的祈求?如何回應統治者的政治與宗教需求?這是文章第三部分希望解答的問題。

簡單而言,過往學界對吳越國錢俶時期的佛教王權的認知,主要從阿育王信仰方面進行研究。目前在杭州、寧波、江蘇、上海、福建、安徽等昔日吳越國國境內就出土不少錢俶造阿育王塔。在這些同類材料下,學者根據宗教史、政治史、社會史等切入點進行探究,因此學界對於雷峰塔的關注始終較少,是吳越國佛教研究的空白之處。而且,雷峰塔內出土文物數量眾多,故學界較少將雷峰塔材料結合傳世文獻,探討雷峰塔與錢俶時期吳越國王權與佛教關係的研究。筆者認為結合雷峰塔的純銀阿育王塔、塔磚、與華嚴殘碑,或許於有助我們進一步瞭解錢俶王權與佛教之間的關聯。除此之外,筆者期盼在前人的研究成果與問題意識上,進一步推進我們對吳越國佛教的瞭解,以及雷峰塔置於佛教史上的重要性。筆者希望通過整理雷峰塔中多元佛教信仰,展現錢俶如何透過佛教知識,建構五代十國時期獨特的佛教王權。

2.1北宋與錢俶統治合法性的建構——以雷峰塔命名為例

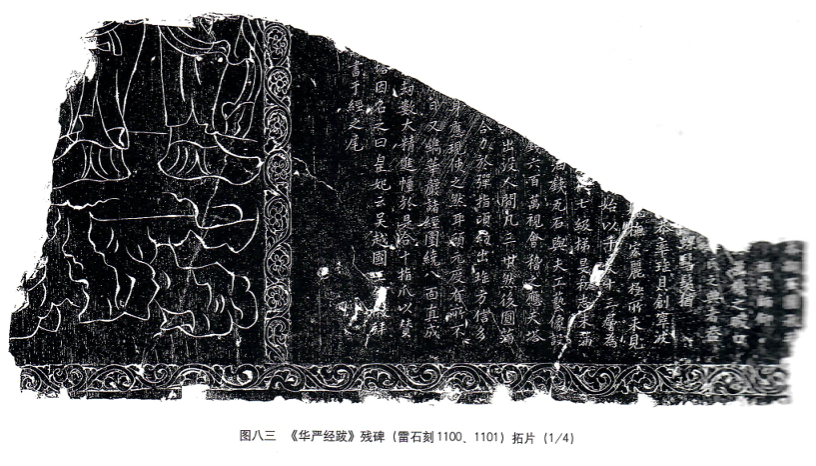

在西元十世紀的中國,風雨飄搖的吳越國正處於北方宋朝的軍事威脅下。雷峰塔的命名反映了錢俶向宋朝納貢稱臣互動的過程。在討論前必先釐定雷峰塔的落成年份。雷峰塔建於錢俶在位年間,即後漢乾佑元年正月(948年)至北宋太平興國三年(978年)31年之間,具體落成時間不詳,只能通過雷峰塔遺址中的銘文磚進行推斷。據雷峰塔遺址塔磚銘文拓片紀年磚類編號(圖128:2-9)19,發現了以下干支紀年銘文磚:「辛末」,即宋太祖(趙匡胤,927—976年;960—976年在位)開寶四年(971年);「壬申」,即宋太祖開寶五年(972年)、「西」為癸西縮寫,即宋太祖開寶六年(973年)。另外,在早年雷峰塔坍塌遺址中,有人發現收有《一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經》的藏經磚,經卷題記:「天下兵馬大元帥吳越國王錢俶造此經八萬四千卷,捨入西關塔磚,永充供養,乙亥八月日紀20」。雷峰塔出土的《華嚴經跋》(雷石刻1100、1101)尾處記:「塔因名之曰皇妃吳越國王錢俶拜」。透過以上材料可以得出以下資訊:一、雷峰塔最早於開寶四年開始動工;二、錢俶並沒有使用北宋年號;三、雷峰塔在建造初年並沒有官方正規名稱,僅以「西關磚塔」稱呼;四、錢俶於雷峰塔竣工後,將《華嚴經跋》置於塔中,為了紀念亡妻將雷峰塔定名為「皇妃塔」。

錢俶最早於開寶四年前後,於西湖東南面築子城西門附近,修建雷峰塔,故稱為西關磚塔。吳越國歷代君主都遵循的〈武肅王遺訓〉:「凡中國之君,雖易異姓,宜善事之21」,視北方五代王朝為正統。直到乙亥八月(開寶八年)仍進行修繕工程。在宋太祖趙匡胤的軍事攻勢下,吳越國處境越發險峻。於開寶七年(974年),宋太祖伐南唐(937年—975年)。開寶九年(976年),錢俶與孫氏北上赴汴京覲見宋太祖,宋太祖於三月冊封孫氏為吳越國王妃。同年四月和十一月,宋太祖與孫氏相繼離世。黎毓馨指出,錢俶「天下兵馬大元帥」最早於建隆元年(960年)被宋太祖冊封。宋太祖亡故後,「天下兵馬大元帥」再次被新皇帝宋太宗(趙光義,939—997年;976-997年在位)於太平興國二年三月冊封。考慮到《華嚴經跋》(雷石刻1100、1101)中出現「天下兵馬大元帥」頭銜,且宋廷追封孫氏為「皇妃」的時間為太平興國二年二月22,因此雷峰塔竣工時間收窄到太平興國二年二月到三月間。雷峰塔建成不到一年,錢俶於太平興國三年北上納土歸宋。從雷峰塔動工到落成,錢俶始終受到外部的軍事壓迫:對外,吳越國對宋廷俯首稱臣,吳越國統治者有著建構自身統治合法性23的需求。馬克思在《經濟與社會》提到權利支配關係中,個人或群體會因為物質上的自我利益而選擇屈從。軟弱無力的吳越國臣民,很可能出於機會主義而順從宋廷24。前文提到錢俶的統治合法性屬於超凡魅力型。馬克思提到超凡魅力型需要通過神諭、抽籤、天意或其他方法中所透露的「啟示」選擇新領袖25。〈武肅王遺訓〉正是先祖遺留下的「啟示」。即使宋太祖駕崩後,吳越國仍然視宋廷為正統,重新受到宋太宗冊封後,甚至將新塔名改為「皇妃」,感謝宋廷賜謚號之恩。但從銘文磚可見,錢俶在造塔時並沒有採用宋年號,反而使用干支紀年紀年。從雷峰塔命名一事,趙匡胤的統治比錢俶更為合法,從中反映了錢俶內心渴望坐大,卻不能為之的矛盾心態。

2.2吳越國阿育王信仰與佛教王權

學界普遍認同錢俶透過佛教建立統治合理性。筆者認為錢俶是透過舍利與阿育王信仰,以建構佛教聖王的身份。雷峰塔遺址中出土《華嚴經跋》(雷石刻1100、1101)殘碑,但出土時碑文殘缺,透過與《咸淳臨安志》進行校對,銘文原為:

敬天修德人所當行之矧俶忝嗣丕圖承平

茲久雖未致全盛可不上休祖宗師仰

瞿曇氏慈忍力所沾溉耶於萬機之暇口

不輟誦釋氏之書手不停披釋氏之典者蓋

有深旨焉諸宮監尊禮佛螺髻發猶

佛生存不敢私秘宮禁中恭率寶貝創窣波

于西湖之滸以奉安之規橅宏麗極所未見

極所未聞宮監弘願之始以千尺十三層為

率爰以事力未充姑從七級梯旻初志未滿

為慊計磚灰土木油錢瓦石與夫工藝像設

金碧之嚴通緡錢六百萬視會稽之應天塔

所謂許元度者出沒人間凡三世然後圓滿

愿心宮監等合力於彈指頃幻出寶方信多

寶如來分身應現使之然耳顧元度有所不

逮塔之成日又鐫華嚴諸經圍繞八面真成

不思議勘數大精進幢於是合十指爪以贊

歎之塔因名之曰皇妃云吳越國王錢俶拜

手謹書於經之尾

從以上銘文我們可以得出以下重要資訊。一、錢俶起初造塔動機是為了供養佛螺髻發。二、錢俶本人篤信佛教。三、錢氏家族亦篤信佛教,錢俶繼承了家族信仰。三、雷峰塔內鑲嵌著《華嚴經》等多種佛經。

舍利狹義上指佛祖釋迦牟尼火化後的屍骨,唐法琳《破邪論》記:「佛既去世,弟子等以香木焚身。靈骨分碎,大小如粒,其色紅白,擊之不壞,焚之不焦26」。雷峰塔內供養的佛螺髻發其色呈黑,為髮舍利。阿育王為印度孔雀王朝的第三代君主,一生屠戮甚多,皈依佛教後被推崇為「轉輪聖王」,阿育王曾造八萬四千塔送往世界各地供養27。有關阿育王造塔傳說見於《根本說一起有部毗奈耶雜事》28:

時波咜離邑無憂王便開七塔,取其舍利,於贍部洲廣興靈塔八萬四千,周遍供養。由塔威德,莊嚴世間。

《大唐西域記》對轉輪王進行更仔細的劃分29:

金輪王乃化被四天下,銀輪王則政隔北拘盧,銅輪王除北拘盧及西瞿陀尼,鐵輪王則唯瞻部洲。

日本真人元開於《唐大和上東征傳》記錄了阿育王的制式30:

其阿育王塔者,是佛滅度後一百年,時有鐵輪王,名曰阿育王,役使鬼神,建八萬四千塔子一也。其塔非金、非玉、非石、非土、非銅、非鐵,紫鳥色,刻縷非常;一面薩埵王子變,一面舍眼變,一面出腦變,一面救鴿變。

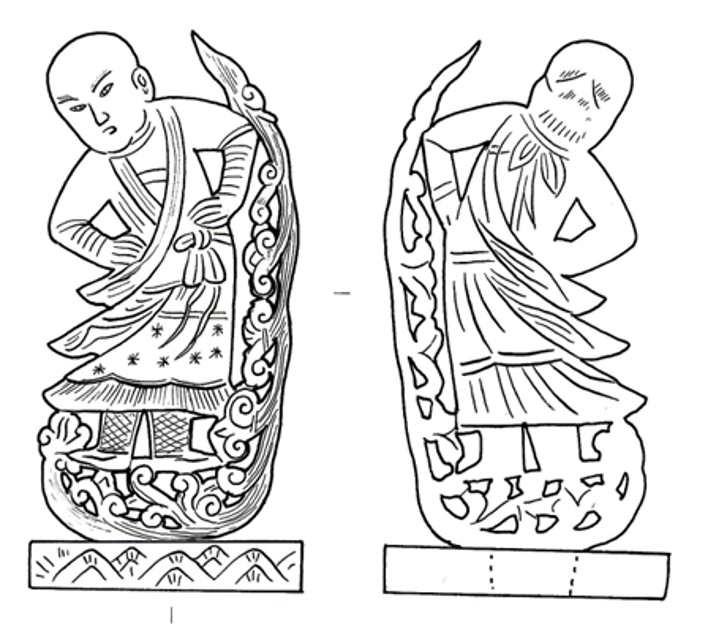

結合以上有關阿育王的傳世文獻可知,簡單可歸納為以下幾點。一、阿育王是鐵輪王。二、傳世文獻多次提及阿育王建八萬四千塔。三、阿育王塔材質特殊,且刻有佛教故事。阿育王為鐵輪王,控制著瞻部洲,李志鴻認為錢俶有意使用鐵材造塔彰顯自己鐵輪王的身份31。除此之外,筆者注意到阿育王信仰對於「八萬四千」敘述。「八萬四千」常用於佛教敘事中,是表示數量眾多的虛數32,阿育王取得舍利後,又於贍部洲建八萬四千座塔供養之。《唐大和上東征傳》中,我們可知阿育王為鐵輪王,又再一次提到建八萬四千塔一事。「八萬四千」,「造塔」等論述與阿育王信仰十分密切。錢俶在雷峰塔外,亦鑄造大量阿育王塔,據任光亮研究,而塔底必會題刊「八萬四千」一字33。雷峰塔出土的鎏金純銀阿育王塔(2001雷地:57)並沒刻有「八萬四千」,雖然我們無法得知錢俶是否實際建造了八萬四千塔,但雷峰塔出土純銀阿育王塔就刻有《唐大和上東征傳》記錄的本生故事。王鐘承的研究指:「薩埵王子變」指薩埵太子捨身飼虎的故事;「舍眼變」之快目王剜目施救盲人的故事;「救鴿變」是指屍毗王割肉餵鷹的故事;「出腦變」是指月光王以頭顱佈施的故事34。純銀阿育王塔側面都刻有刻有這些本生故事。阿育王很大程度象徵著鐵輪王,可以推斷透過錢俶仿效阿育王建塔以建立鐵輪王的聖王身份。

吳越歷代統治者皆篤信佛教,而且有著迎取舍利的宗教儀式,筆者認為錢俶透過供養佛螺髻發以仿效先祖的宗教儀式,以宣告自己作為錢氏合法繼承者。錢氏家族與舍利信仰關係淵源甚深,可以追溯至吳越國武肅王錢鏐(852—932年;907—932年在位)統治時期鄮縣阿育王塔信仰。鄮縣阿育王塔來自印度,在佛教徒眼中具有相當的權威性。王鐘承指出供養鄮縣阿育王的關鍵在於虔誠禮敬與特殊緣分35。《佛祖統紀》就記錄了當時鄮縣阿育王塔奇特的感通現象36:

召沙門子隣入禁中講經。賜紫服充供奉。初師遊學歸寧。以母亡三載。詣泰山祠誦蓮經。誓見天齊王。王見形曰。師生時母多食鷄卵。 取白傳頭瘡。坐是之由在獄受苦。隣悲號求免。王曰。往鄮山禮阿育王塔。或可原也。隣即到山寺哀訴。禮至四萬拜。聞空中聲。仰視見亡母。乘雲氣謝之曰。承汝之力已得生忉利天。

三年正月齋日。四明道俗八千人。於阿育王寺供養佛舍利塔。感天華紛墜有如雪色。至手即融。入夜放五色光明。大眾喜躍。

明年有新羅僧夜盜塔手擎。遶亭而行。不離本處。為眾所覺。

另見《宋高僧傳》37:

大順二年郡牧黃君晟。請留居雪竇焉。蔚然盛化。天祐二年七月示疾。越九日躬入浴室。卻坐繩床。集眾焚香勤勤付囑。合掌而逝。春秋七十二夏臘五十二以其年八月七日遷石塔於院之西南二百餘步。

開元十一年(723年),子隣因不忍其亡母在地獄受苦,後來嶽神指點前往鄮山頂禮拜阿育王塔。子隣叩拜至四萬次後,其亡母忽然顯現,並告知靠著敬拜鄮縣阿育王塔的功德投生天界。大中四年(850年),八千多名善信供養鄮山禮阿育王塔,天花有如飄雪般落下,舍利塔晚上綻放著五色光彩。在同年,有一名新羅僧侶企圖竊取阿育王塔,卻在得手後無法離開亭子,在原地反覆輾轉。天佑年間,明州太守黃晟得病,欲迎阿育王回故鄉供養,眾人協力搬運鄮縣阿育王塔不果,只能離開院子二百多步。我們無法考究供養鄮縣阿育王塔的超自然異象的真實性,但這種敘事格式是刻意而為之的。從上述材料可得以下結論:一、只要信徒足夠虔誠就會出現異象;二、供養阿育王塔講求機緣。鄮縣阿育王塔從唐末至五代間受到佛教徒廣泛注意,而奇特的感通現象又鞏固了鄮縣阿育王塔的信仰。

武肅王錢鏐於貞明二年遣其弟錢鏵前往明州迎取鄮縣阿育王塔至杭州供養,《佛祖統紀》描述當時「夜放光明,浙江如畫38」超自然現象,鄮縣阿育王塔後來被安置到杭州南塔寺。有關迎取舍利的異象再一次出現於錢鏐上,李志鴻認為迎取舍利的感通現象塑造吳越國在佛教中的神聖性39。因此,錢俶修建雷峰塔供養舍利,同樣能作突出其阿育王信仰的宗教地位。從雷峰塔《華嚴經跋》殘碑,錢俶是為了供奉「佛螺髻發」而修建雷峰塔,純銀阿育王塔與鄮縣阿育王塔同樣是藏有佛骨的舍利塔。另外,雷峰塔與南塔寺同樣處於杭州內,突出吳越國在兩浙地區的宗教地位。錢鏐與錢俶建塔供養舍利意圖,很可能與《造塔功德經》有關40。只要將舍利供養於塔中,就能帶來無量的功德。錢俶很可能是通過仿效先王錢鏐的舍利信仰,宣告自己作為吳越國繼承人的合理性。

2.3錢氏家族與吳越國佛教除罪

錢俶建雷峰塔與佛舍利除罪有關這一面向,很可能繼承了錢氏家族的佛教儀式。黃繹勳的研究指出錢鏐透過佛教紓解戰事殺戮的罪惡感41。據《宋高僧傳》記載:「梁乾化二年受杭州龍興寺召開演。黑白眾恒有半千。兩浙武肅王錢氏。命於天寶堂夜為冥司講經。鬼神現形扈衛。往往人覩焉42。」僧人可周於後梁乾化二年(912年)被邀請到杭州龍興寺講法,吸引了陰陽兩界聽眾各五百。錢鏐瞭解此事後便邀請可周到天寶堂,夜夜為冥司講經,不少人看到許多鬼神現形為扈衛。 另一事例亦見於《宋高僧傳》:「武肅王錢氏知重。每設冥齋召行持明法。」錢鏐委託僧人彥偁設冥齋,向鬼神念經誦佛。除了興辦冥司法會外,錢鏐透過建造經幢超度亡魂43。寶大元年(924年)錢鏐建《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》與《守護國界主陀羅尼經》兩幢經幢,其目的是為了「睹者生緣」、「沾者獲善」、「福均土地」、「光蔭鄉園」44。按經幢上的經文,持誦《大悲真言》能除去生死重罪,治病45,而誦念《守護國界主陀羅尼經》則能使人們安樂、除各種病苦46。可見錢鏐通過佛教儀式發願與建造經幢,以緩解自己和兵民征戰沙場殺戮的罪惡。

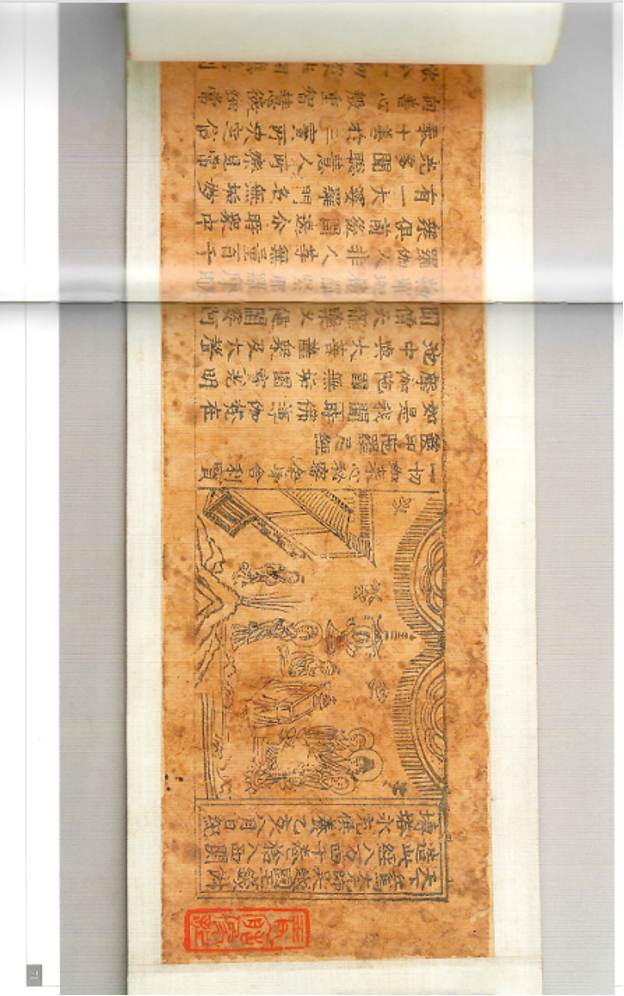

日僧釋道喜〈寶篋印經記〉指出錢俶連年征戰殺伐不斷,導致得重病數月,後來有一僧人告訴錢俶造塔供養《寶篋印經》,錢俶按囑咐發願後疾病就能痊癒47。因此,錢俶確信《寶篋印經》能除去殺戮罪障。1924年雷峰塔倒塌之際,《一切如來心秘密全身寶篋印陀羅尼經》經卷被發現於遺址中。此經文為開寶八年的印刷品,前題署有:「天下兵馬大元帥吳越國王錢俶造此經八萬四千卷,舍入西關磚塔,永充供養。乙亥八月日紀。」前題後繪有禮塔圖,以黃綾包裹,高7釐米,長2米多,每行約10字。雷峰塔出土的《寶篋印經》為唐代僧人不空所譯的密宗經文,經卷被視為「法舍利」置於金塗塔中供養,見下48:

若人書寫此經置塔中者,是塔即為一切如來金剛藏窣堵波,亦為一切如來陀羅尼心祕密加持窣堵波,即為九十九百千俱胝如胡麻如來窣堵波,亦為一切如來佛頂佛眼窣堵波,即為一切如來神力所護……若有有情能於此塔種殖善根,必定於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉,乃至應墮阿鼻地獄,若於此塔一禮拜一圍遶必得解脫,皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

若將《寶篋印經》供養於塔中,該塔即等同於擁有全身舍利七寶塔,受到一切如來神力的庇佑,往生後必定得到無上正等正覺,就算罪孽應至阿鼻地獄,亦可通過頂禮繞塔除罪。錢俶將《寶篋印經》舍入雷峰塔中,試圖使得雷峰塔成為擁有全身佛骨的七寶塔。

1924年,俞伯平曾到西湖考察雷峰塔遺址,發現一塔圖於磚孔中,圖中繪製了金塗塔的四面。俞伯平將殘缺文字節錄在〈記西湖雷峰塔發現的塔磚與藏經〉一文中,殘缺內容為:「香剎弟子王承益造此寶塔奉願。聞者滅罪,見者成佛,親近出者離生死。……時丙子……日弟子王承益49。」現今史料無從考究王承益為何人,但此人為佛教信徒。黎毓馨認為普通善信無法負擔造塔費用,就算是體積較小的金塗塔亦需一定財力,故此這類塔圖滿足了信眾攫取功德的需求50。王承益稱塔圖為「寶塔」,並認為造此寶塔具備「滅罪」。這則材料側面反映了吳越國內「造塔除罪」的觀念。

3.1吳越國王與塔磚

雷峰塔發掘中,出土了一塊刻有「天下」銘文磚(圖129:9)。黎毓馨「天下」為錢俶「天下兵馬大元帥」的略寫51。除此之外亦出土一塊「天」藏經磚(圖131:15) ,黎毓馨認為「天」不僅為「天下兵馬大元帥」的簡寫,亦能解讀為「天子」。據黎毓馨的推論,錢俶即是「天子」,但吳越國是否錢俶統治的天下,仍有待商榷。「天下」是東亞世界觀的一種模式,「天子」與「天下」的關係緊密相連,「天子受天命治天下」是此模式下一種普遍的觀點。學界亦不乏對「天下」課題的研究。甘懷真認為天下是一種政體,天、天下、天子、民是一種由上而下的關係,天子通過國家祭祀儀式確立與民之間的倫理關係,天下是民的生存空間52。 平㔟隆郎認爲「天下」由霸主統合各個政治體系後,一個具體、明確的有限空間,霸主透過辯證自身身爲「中國」而建構天子統治「天下」的合理性53。曾藍瑩以天文學的「分野說」,試圖詮釋「天下」54。該學説強調天之上的星宿對應地上的疆土,「天下」即是包涵天文與地理之間的系統。曾藍瑩在文中戰國各國的疆域與天上星辰共同構建出「天下」的空間。葛兆光則以古地圖作爲切入點,強調天下是「禮」的空間55,中國天子透過朝貢、冊封等禮儀,與域外政權建立「天下」系統。從學界研究成果總結,天下有以下特質:一、透過某種儀式建立的一套政治倫理關係;二、擁有明確的邊界;三、刻意宣傳自身領土為中國,且在天下範圍內建立政治倫理關係;四、「天下」的空間會隨著隨著統治者的認知與視覺改變。學界普遍援引《大唐西域記》中轉輪王的身份,對錢俶領地範圍進行劃分,例如李志鴻認為錢俶透過強調銅輪王的身份,顯示吳越國為自己統治的天下56。在此種說法中,統治的範圍會隨著解讀的不同而改變。以下援引幾段佛教為例,將「天下」置於佛教世界觀下進行討論。

《長阿含經·閻浮提州品第一》載57:

一日月周行四天下,光明所照是為一世界,如是千世界中,有千日月,千須彌山王,四千天下,四千大海,四千惡道,千閻羅王,千四天下,千忉利天,至千梵天,是為小千世界。爾所小千千世界,為是中千世界,爾所中千千。世界,是為大千世界。其中須彌四洲、日、月乃至梵天,各有萬億,通名一佛剎。

《俱舍論.分別世品第三之四》載58:

四大洲日月,蘇迷盧欲天。梵世各一千,名一小千界。此小千千倍,說 名一中千此千倍大千,皆同一成壞。論曰:千四大洲乃至梵世。如是總說為一小千。千倍小千名一中千界。千中千界總名一大千。」「四大洲日月,蘇迷盧欲天。梵世各一千,名一小千界。此小千千倍,說 名一中千此千倍大千,皆同一成壞。論曰:千四大洲乃至梵世。如是總說為一小千。千倍小千名一中千界。千中千界總名一大千。

《金光明經》載59:

是諸人王,手擎香鑪,供養經時,其香遍佈,於一念頃,遍至三千大千世界,百億日月,百億大海,百億須彌山,百億大銕圍山,小銕圍山,及諸山王,百億四天下,百億四天王,百億三十三天,乃至百億非想非非想天。於此三千大千世界,百億三十三天,一切龍、鬼、乾闥婆、阿修羅、 迦樓羅、緊那羅、摩候羅伽宮殿,虛空悉滿。

三千世界中實際涵括小千、中千、大千而成。在佛教世界觀中,三千世界中存在無數個小世界。每個小世界皆以須彌山為中心,周圍環繞有四大洲及九山八海,乃至自色界的初禪天至大地之下風輪等六道、日月星辰、四天王、三十三天、夜摩天、兜率天、樂變化天、他化自在天、梵世天等都包含在小世界內。一個小千世界中,就包含一千個小世界。一千個小千世界就集成為一個中千世界。一千個中千世界集合成為一個大千世界。大、中、小三種「千世界」合稱為三千大千世界。而「天下」置於佛教語境下,一般稱為「四天下」或「四大洲」,即東勝神洲、西牛賀洲、南贍部洲和北俱盧洲。在《俱舍論.分別世品第三之四》中,四大洲即為一小世界。而佛教神祗存在於每一個小世界中,包括前文提到的轉輪王。從以上三段經文,我們可以得出以下結論:一、佛教中空間難以估量;二、「天下」指四大洲,但四大洲是抽象概念,並不存在於現實;三、整個三千世界中可以存在多個「天下」。若我們以阿育王信仰解釋「天下」,錢俶的「天下」即為唯瞻部洲60;若以轉輪王信仰釋之,「天下」即為除北拘盧及西瞿陀尼61。我們似乎無法以佛經對錢俶的眼中的「天下」作出客觀回應。

從雷鋒塔的各種文物中,亦未見錢俶以天子自稱。另外,雷峰塔出土「王」字塔磚(圖129:7),此為吳越國官方造磚。寶篋印陀羅尼經中錢俶於題署「天下兵馬大元帥吳越國王」,在《華嚴經跋》中錢俶又以吳越國王自稱。我們可以推斷「王」字塔磚等同於吳越國王。在天下系統中,吳越國僅僅是中國周邊的小國,錢俶並不是居中國而治天下的「天子」。筆者對黎毓馨的觀點持保留態度,錢俶自身認同僅限於吳越國的「國王」,而非「天子」。吳越國則是趙宋王朝中「天下」系統中,受北宋王朝冊封「國」。

3.2吳越國與佛教護國思想

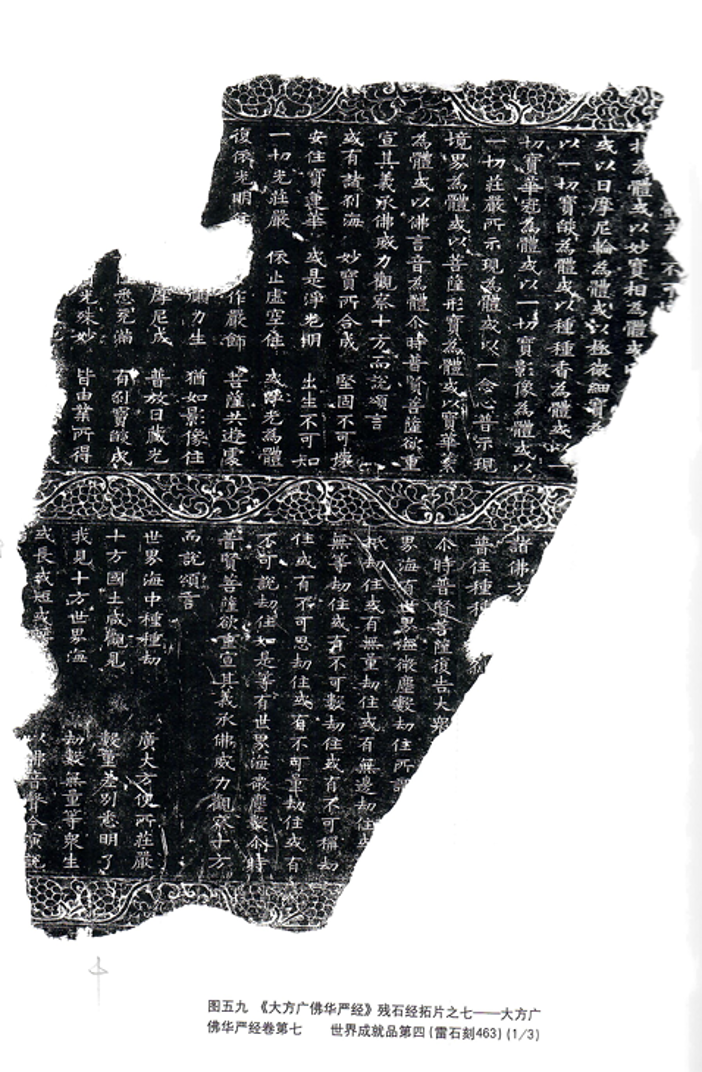

第二章提及《華嚴經跋》就提到「鐫華嚴諸經圍繞八面」供佛教徒瞻仰念誦。雷峰塔中的《大方廣佛華嚴經》為武則天時期於闐國僧人實叉難陀(652—710年)所譯的八十卷62。《華嚴經》以「法界緣起」的世界觀為核心,現存殘碑只見第三十四卷《十地品》第二十六之一前的經文。63《華嚴經》石刻佔雷峰塔出土殘石的十分之九64。學者陳俊吉指出《華嚴經》蘊含著濃厚的護國意味65,與地宮中的善財童子相互呼應。

《華嚴經》置於雷峰塔的重要性,體現《華嚴經跋》跋文末處:「不思議勘數大精進憧於是合十指爪以贊」。錢俶指雷峰塔在鐫刻華嚴諸經落成後,佛塔不可思議地變成了精緻華麗的大經幢。筆者認為錢俶對於雷峰塔與經幢的聯想,很可能考慮到經幢特殊性質。經幢是唐代出現的一種多面體的石製佛教器物,多數是以石刻形式出現於棱角石柱上66。石經幢的流行與《佛頂尊勝陀羅尼經》的傳播密不可分,初期又稱為尊勝陀羅尼經幢。早期經幢上多刻有此經文,唐代佛教信徒相信尊勝陀羅尼經幢擁有滅罪的宗教功能67。歷史上,經幢亦刻有不同佛經,經幢功能取決於經文的內容。武肅王錢鏐於寶大元年建「守護國界主陀羅尼經幢幢」,其上刻有「國無飢饉人民安樂,國主無病無復怨敵,佛法流通無諸障礙68」的經文,祈求國民和樂、自身健康、國家安定。此外,劉淑芬的研究亦指出,刻有佛經的經幢被視為佛陀的法身舍利69。加上雷峰塔本來供奉的「佛螺髻發」,等同於供奉著「兩枚舍利」。錢俶於969年分別修建兩座經幢,在之上刻有《大佛頂陀羅尼經》和《大隨求即得自在陀羅尼經》,並作有〈新建佛國寶幢願文70〉:

仍於寶地,對樹法幢,雕琢琅玗,磨礱圭璧。

勒隨求之梵語,刊佛頂之密文,直指丹霄,雙分八面。

伏願興隆霸祚,延遠洪源,受靈貺於祖先,助福禧於悠久。

軍民輯睦,疆土肅寧。宗族以之咸康,官僚以之共治。

四十八願,永符法處之良因;八十種好,更倍曇摩之圓智。

得大堅固,不可稱量,凡在捨生,同躋覺路。

天下大元帥 吳越國王俶建,

時大宋開寶二年乙己歲閏五月日。

經幢對錢俶護國思想有以下啓示:一方面希望年綿延國運,祈求疆土肅寧。一方面則希望國內官僚、宗族、眾生都得到佛教的善德,發願追求往生淨土。佛教反映出錢俶希望通過宗教護佑國土的祈願;從「軍民輯睦」,「官僚以之共治」中,反映出佛教是一種連結國內宗族、軍民的媒介71。這種佛教護國的思想,不僅僅是錢氏的家族信仰,而是更為廣闊,一場全國的宗教思潮。

《華嚴經》的供養活動很有可能反映錢俶對往生淨土祈願。《世界成就品》石碑(雷石刻463)72殘缺,透過結合原文得出以下經文。

入如來境界不可思議,威力護持不可思議。觀察一切佛智所行不可思議,諸力圓滿無能摧伏不可思議 73。

普賢願行諸佛子,等眾生劫勤修習。無邊國土悉莊嚴,一切處中皆顯現74 。

以上經文記錄了普賢菩薩對佛弟子的講話。透過種種法門修行,將來亦可成佛,證入如來不可思議的境界,就能得到不可思議的威力用以護持佛法,而且此力量堅不可摧。上面的引文提到一種名為「普賢行願」的修行方法。所謂的國土莊嚴,指諸佛國,即佛教語境下的「淨土」,可理解為佛教神祗顯現的境界。通過證入「佛國」的境界,就能得到上述的奇特力量,很可能是錢俶供養《華嚴經》的原因。

雷峰塔和錢俶的佛教信仰,或與上文提到的「普賢行願」修行法門有關。雷峰塔歷經多次破壞,考古發掘中未有發現《華嚴經》中《普賢行願品》的章節,筆者以下引用佛經原文作討論:

如來功德,假使十方一切諸佛,經不可說不可說佛剎極微塵數劫,相續演說,不可窮盡。若欲成就此功德門,應修十種廣大行願。何等為十?一者、禮敬諸佛,二者、稱讚如來,三者、廣修供養,四者、懺悔業障,五者、隨喜功德,六者、請轉法輪,七者、請佛住世,八者、常隨佛學,九者、恒順眾生,十者、普皆迴向75。

此經文內容為普賢菩薩向善財童子的講話,若要成就佛的功德,此「十大願王」便是必要的修行法門。修行的宗教內容並不是本文討論的焦點,筆者關心錢俶如何透過「十大願王」實踐佛教護國思想。成就諸佛的功德,最為重要的作用就導向極樂淨土。普賢行願品多次提及往生後的淨土、佛國。吳越國日薄西山,錢俶的宗教祈願除了「護持」性質外,以有為來世發願的意味。

又復,是人臨命終時,最後剎那一切諸根悉皆散壞……唯此願王不相捨離, 於一切時引導其前。一剎那中即得往生極樂世界,到已即見阿彌陀佛、文殊 師利菩薩、普賢菩薩……,此諸菩薩色相端嚴,功德具足,所共圍遶。其人自見生蓮華中,蒙佛授記;得授記已,經於無數百千萬億那由他劫,普於十方不可說不可說世界,以智慧力隨眾生心而為利益。不久當坐菩提道場,降伏魔軍,成等正覺,轉妙法輪。能令佛剎極微塵數世界眾生發菩提心,隨其 、根性,教化成熟,乃至盡於未來劫海,廣能利益一切眾生76。

願我臨欲命終時,盡除一切諸障礙,面見彼佛阿彌陀,即得往生安樂剎。我既往生彼國已,現前成就此大願,一切圓滿盡無餘,利樂一切眾生界。彼佛眾會鹹清淨,我時於勝蓮華生,親覩如來無量光,現前授我菩提記。蒙彼如來授記已,化身無數百俱胝,智力廣大遍十方,普利一切眾生界。乃至虛空世界盡,眾生及業煩惱盡77。

以上經文指出,一切眾生,包括國王、宗族、軍民,只要臨終前願意奉持「十大願王」,往生後得以進入淨土。經文中「利樂一切眾生界」都具有利他性質。證入往生淨土的另一條件,就要發菩提心去普利他人。「十大願王」法門,不能通過個人虔誠而取得佛果,需要通過利他行為積累功德。另一經文亦指向這種說法:

善男子!彼諸眾生若聞、若信此大願王,受持讀誦,廣為人說,所有功德,除佛世尊餘無知者。是故汝等聞此願王,莫生疑念,應當諦受,受已能讀,讀已能誦,誦已能持,乃至書寫,廣為人說。是諸人等於一念中,所有行願皆得成就,所獲福聚無量無邊。能於煩惱大苦海中拔濟眾生,令其出離,皆得往生阿彌陀佛極樂世界78。

上文提到,修行者受持讀誦、為他人廣說此經,在一念之間就能獲得無邊福報。普賢行願品透過傳播的方式,另其他個體亦得到解脫。通過供養此經於雷峰塔中,錢俶與吳越子民建構一種宗教上的聯繫。從雷峰塔地宮中的各種供器,可見吳越君民共同禮佛。換言之,普賢行願是吳越國君民共同修行的法門。以「十大願王」中的「廣修供養」為例,不同佛教經典對供養物的要求各有不同。普賢行願品中提到的供品為華雲、鬘雲、天音樂雲、天傘蓋雲、天衣服雲、天種種香、塗香、燒香、末香等,不限於此11種的供品79。地宮鐵函就出土一鎏金銀腰帶(2001雷地:74),經文的多種供品中都具有「香氣」,如華雲就指天界或人間的花朵、天種種香就指天界香氣、天種種燈指以酥油燈和具有香味的各種油燈。天衣服雲指天界帶有香氣的柔軟衣物80。黎毓馨指唐宋故人習慣於腰帶佩戴香囊81,地宮出土時腰帶皮革部分依然腐朽,腰帶帶扣上刻有「弟子陳承裕敬捨身上要(腰)帶入寶塔內」。另外,地宮亦出土一銀臂釧(2001 雷地:50),上刻有「弟子王犖女弟子琥七娘共舍」,上刻有卷草紋。卷草紋是一種以植物花草為題材的紋理,以捲曲、盤旋的線條為特徵,唐代的卷草紋常與花朵一同出現82。地宮鐵函裡又有一銀花釵(2001雷地:41),釵頭飾片上刻有荷花圖案,筆者認為佛教弟子有可能透過植物芳香去進行「香氣」的宗教想像。我們可以推斷陳承裕供養的腰帶、王犖與琥七娘共舍的銀臂釧、以及銀花釵是「普賢行願品」的「天衣服雲」,藉此行「廣修供養」之願。

吳越國的護國理念亦見於雷峰塔內的《一切如來心秘密全身寶篋印陀羅尼經》。除了前文提到的滅罪性質外,此經文很大程度回應了錢俶對疆土肅寧的祈願,下為經文內容83:

若於佛形像中安置及於一切窣堵波中安置此經者,其像即為七寶所成……塔及形像所在之處,一切如來神力所護,其處不為惡風雷雹霹靂所害,又復不為毒蛇毒蟲毒獸所傷,不為惡星怪鳥、鸚鵡鴝鵒、蟲鼠虎狼蜂蠆之所傷害,亦無夜叉、羅剎、部多、比舍遮、癲癎之怖,亦不為一切寒熱諸病、癧瘻癰毒、瘡癬疥癩所染。若人暫見是塔,一切皆除。其處亦無人馬牛疫、童子童女疫,亦不為非命所夭,亦不為刀杖水火所傷,亦不為他敵所侵、飢饉所逼,厭魅呪詛不能得便。四大天王與諸眷屬晝夜衛護,二十八部大藥叉將及日月衝暈彗星晝夜護持,一切龍王加其精氣順時降雨,一切諸天與忉利天三時下來,亦為供養禮拜塔故。

此經文護國意味濃厚,如來護佑的威力如下:一、該處不為各種天災、災難波及;二、不受各種鳥獸鬼神所侵;三、各種瘟疫不再流播;四、 該處不被敵人侵略,將士不被刀槍所傷;五、該處不受饑荒、呪詛厭魅之術影響。

若然在佛像或塔中供養寶篋印陀羅尼經,供養該處就可得到如來神力護佑。我們從雷峰塔的藏經磚中發現此經,換言之,錢俶有意讓雷峰塔成為《寶篋印陀羅尼經》的供養處。經文的實際庇護覆蓋範圍我們不得而知,從《寶篋印陀羅尼經》卷首提到「舍入西關磚塔」,因此判西關的位置對研究此經有重大意義,西關最早見於錢鏐於唐景福二年(893年),《吳越備史》記載84:

錢鏐發民夫二十萬及十三都軍士,築杭州羅城,周七十裡。

南宋周淙《乾道臨安志》中亦提到85:

南門曰龍山,東門曰竹車、南土、北土、保德;北門曰北關;西門曰涵水西關。城中又有門曰朝天門、曰炭橋新門、曰鹽橋門,今廢。土人猶以門稱焉。

另外,郎瑛《七修類稿》卷六《錢氏杭城門名》亦有相關記載86:

錢鏐時杭門十座……曰西關門,在雷峰塔下。

透過校對以上文獻,可知雷峰塔與西關比鄰。而西關則是羅城西門,羅城是建於城牆外圍,具有軍事防守目的87。

西關處於杭州城西南方,即《寶篋印陀羅尼經》的供養處。為何西關需要多加護佑呢?這很可能與《華嚴經》中善財童子的求道路線。善財童子是《華嚴經》中《入法界品》的虛構人物,故事中文殊菩薩在福城東的婆羅林中講法,善財童子前去求法,最後得償所願修得正果88。在雷峰塔的地宮中,亦在正西南方(圖183:15、26)發掘出玉善財童子造像(2001雷地:15、26)。據釋印順考究考究,善財童子首先前往西南方的勝樂國,再沿著東南方前往海門國,然後往西南方向抵達楞伽道頭,往西南方到達裡鼻荼國後,又往西南方向抵林聚落,再往南走前往摩利伽羅國,最後抵達印度婆羅林89。從善財童子在〈入法界品〉中求法的路線來看,其主要路線主要以西方為主,再考慮到善財童子置於地宮的西方。雷峰塔坐鎮西關,此很可能與善財童子往西方求法宗教想像有關聯,因此在塔出現護持意味濃厚的《寶篋印陀羅尼經》有一定的合理性。

本文以十世紀吳越國雷峰塔與佛教王權為核心,通過對純銀阿育王塔與雷峰塔塔磚的研究,討論錢俶如何建構其佛教王權與護國思想。透過本文的討論,初步得出以下結論。其一,錢俶即位以來受北宋的軍事威脅,因此透過效法先王的舍利儀式,強調自身繼承佛教聖王的合理性。錢俶有意識地利用通過供養佛螺髻發,以模仿武肅王錢鏐迎取鄮縣阿育王塔的阿育王信仰。此外,錢俶利用《寶篋印陀羅尼經》的除罪性質,效法錢鏐通過佛教滅罪的宗教儀式。 透過雷峰塔舍利崇拜,錢俶得以建構作為吳越佛教聖王的身份。

其二,錢俶有意通過雷峰塔來宣示自身作爲吳越國王的身份。通過對雷峰塔「天」、「天下」、「王」塔磚與佛教文本的分析,筆者否定了錢俶有意欲為天子的説法。此外,雷峰塔中供養的《華嚴經》與《寶篋印陀羅尼經》與錢俶的護國思想有密切關係。錢俶透過供養佛教經文,通過宗教發願凝聚吳越國的軍民。雷峰塔是吳越國君民實踐普賢行願的媒介,通過佛教供養儀式為前往往生淨土發願。最後,錢俶供養《寶篋印陀羅尼經》於雷峰塔中,與經中護佑性質的宗教功能密不可分。錢俶對西方的宗教想像,令其供養此經於塔中。於錢俶與吳越國的佛教王權與護國思想而言,雷峰塔擔當著不可或缺的角色。隨著考古材料整理的完備,相信日後受到學界的關注會更多。

石刻類:

《華嚴經跋》殘碑(雷石刻1100、1101)

浙江省文物考古研究所編:《雷峰塔遺址》(北京:文物出版社,2005年),頁64。

《大方廣佛華嚴經》殘石經拓片之之七——《世界成就品第四》(雷石刻463)

浙江省文物考古研究所編:《雷峰塔遺址》(北京:文物出版社,2005年),頁46。

佛教印經類:

《一切如來心秘密全身寶篋印陀羅尼經》,現藏於浙江省博物館。收入浙江省文物考古研究所編:《雷峰遺珍》(北京:文物出版社,2002年),頁70。

塔磚類:

「天下」(圖129:9-10);「天」(圖131:15);「王」(圖129;7)塔磚拓片 浙江省文物考古研究所編:《雷峰塔遺址》(北京:文物出版社,2005年),頁87、89。

「壬申」「西」塔磚銘文拓片(圖128:2-9)

浙江省文物考古研究所編:《雷峰塔遺址》(北京:文物出版社,2005年),頁86。

地宮類:

鎏金純銀阿育王塔(2001雷地:57)

浙江省文物考古研究所編:《雷峰塔遺址》(北京:文物出版社,2005年),頁129。

銀臂釧(2001 雷地:50)、銀花釵(2001雷地:41)

浙江省文物考古研究所編:《雷峰塔遺址》(北京:文物出版社,2005年),頁147。

玉童子(2001雷地:15、26)

浙江省文物考古研究所編:《雷峰塔遺址》(北京:文物出版社,2005年),頁153。

地宮第二層器物分佈平面圖(圖183:15、26),15、26為玉善財童子

浙江省文物考古研究所編:《雷峰塔遺址》(北京:文物出版社,2005年),頁122。

書籍

1.釋印順:《初期大乘佛教之起源與展開》(新竹:正聞出版社,1981年)。

2.俞伯平:《俞伯平全集》(河北:花山文藝出版社,1997年)。

3.浙江省文物考古研究所編:《雷峰遺珍》(北京:文物出版社,2002年)。

4.古正美:《從天王傳統到佛王傳統中國中世佛教治國意識形態研究》(臺北:商周出版,2003年)。

5.浙江省文物考古研究所編:《雷峰塔遺址》(北京:文物出版社,2005年)。

6.馬克思•韋伯:《經濟與社會》(上海:上海世紀出版集團,2010年)。

7.賴建成:《吳越佛教之發展》(新北:花木蘭文化出版社,2010年)。

8.AlbertWelter,TheMeaningofMyriadGoodDeeds:AStudyofYung-mingYen-shouandtheWan-shant’ung-kueichi(NewYork:PeterLangPublishing,1993).

古籍

1.(宋)範坰同、林禹同:《吳越備史》,收入《景印文淵閣四庫全書》(臺北:臺灣商務印書館,1983年)。

2.(宋)錢儼:《吳越備史》(北京:中國書店,2018年)。

3.(南宋)周淙:《乾道臨安志》(揚州:廣陵書社,2008年)。

4.(明)郎瑛:《七修類稿》(上海:上海書店,2009年)。

5.(清)董誥等輯:《全唐文》(清嘉慶內府刻本;臺北:大化出版社,1987年)。

6.(清)錢文選編:《錢氏家乘》,收入國家圖書館地方志家譜文獻中心編,《清代民國名人家譜選刊》(北京:燕山出版社,2006年)。

7.(清)阮元:《兩浙金石志》(清道光四年李枟刻本)(雕龍中日古籍全文資料庫)。

8.(日)傳皇圓編:《扶桑略記》,收入《新訂增補國史大系》(東京:國史大系刊行會、吉川弘文館、日用書房,1932年)。

佛教藏經

1.(西晉)安法欽譯:《阿育王傳》,收入《大正新脩大正藏》(臺北:新文豐出版公司,1984年),冊50。

2.(後秦)佛陀耶舍譯:《長阿含經》,收入《大正新脩大藏經》(臺北:新文豐出版公司,1984年),冊1。

3.(北涼)曇無讖譯:《金光明經》,收入《大正新脩大藏經》(臺北:新文豐出版公司,1984年),冊16。

4.(劉宋)求那跋陀羅譯:《雜阿含經》,收入《大正新脩大藏經》(臺北:新文豐出版公司,1984年),冊2。

5.(南梁)僧伽婆羅譯:《阿育王經》,收入《大正新脩大藏經》(臺北:新文豐出版公司,1984年),冊50。

6.(唐)法琳:《破邪論》,收入《大正新脩大藏經》(臺北:新文豐出版公司,1984年),冊52。

7.(唐)玄裝譯:《阿毗達磨俱舍論》,收入《大正新脩大藏經》(臺北:新文豐出版公司,1984年),冊29。

8.(唐)玄奘、辯機著,季羨林等校注:《大唐西域記》(北京:中華書局,1985年)。

9.(唐)釋日照譯:《造塔功德經》,收入《大正新脩大藏經》(臺北:新文豐出版公司,1984年),冊16。

10.(唐)義淨譯:《根本說一起有部毗奈耶雜事》,收入《大正新脩大藏經》(臺北:新文豐出版公司,1984年),冊24。

11.(唐)實叉難陀譯:《世界成就品第四》,收入《大正新脩大藏經》(臺北:新文豐出版公司,1984年),冊279。

12.(唐)不空譯:《千手千眼觀世音菩薩大悲心陀羅尼》,收入《大正新脩大藏經》(臺北:新文豐出版公司,1984年),冊20。

13.(唐)不空譯:《一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經》,收入《大正新脩大藏經》(臺北:新文豐出版公司,1984年),冊19。

14.(唐)般若、牟尼室利譯:《守護國界主陀羅尼經》,卷10,收入《大正新脩大藏經》(臺北:新文豐出版公司,1984年),冊19。

15.(唐)般若譯:《入不思議解脫境界普賢行願品》,收入《大正新脩大藏經》(臺北:新文豐出版公司,1984年),冊10。

16.(宋)志磐:《佛祖統紀》,收入《CEBETA電子佛典集成》(臺北:財團法人佛教電子佛典基金會,2002年)。

17.(宋)釋贊寧:《宋高僧傳》,卷7,收入《CEBETA電子佛典集成》(臺北:財團法人佛教電子佛典基金會,2002年)。

18.(日)真人元開:《唐大和上東征傳》,收入《大正新脩大藏經》(臺北:新文豐出版公司,1984年),冊51。

期刊

1.康樂:〈轉輪王觀念與中國中古的佛教政治〉,《中央研究院歷史語言研究所集刊》,67卷1期(1996年3月),頁109-143。

2.劉淑芬:〈佛頂尊勝陀羅尼經與唐代尊勝經幢的建立--經幢研究之一〉,《中央研究院歷史語言研究所集刊》,第67本第1份(1996年),頁145-193。

3.劉淑芬:〈經幢的形制、性質和來源——經幢研究之二〉,《中央研究院歷史語言研究所集刊》第68本第3份(1997年),頁674。

4.黃繹勳:〈吳越諸王(893-978)與佛教〉,《中華佛學學報》,17期(2004年),頁126-153。

5.任光亮、沈津:〈杭州雷峰塔及《一切如來心秘密全身舍利寶筐印陀羅尼經》〉,《文獻季刊》2004年2期(2004年4月),頁98-116。

6.甘懷真:《東亞歷史上的天下與中國概念》(臺北市:國立臺灣大學出版中心,2009年),頁16

7.孫旭:〈吳越國杭州佛教發展的特點及原因〉,《浙江社會科學》,2010年3期(2010年3月),頁103-110。

8.王鐘承:〈吳越國王錢弘俶造阿育王塔〉,《故宮學術季刊》,29卷4期(2012年6月),頁118-119。

9.孫英剛:〈轉輪王與皇帝:佛教對中古君主概念的影響〉,《社會科學戰線》,2013年11期(2013年11月),頁78-88。

10.陳俊吉:〈雷峰塔地宮玉雕童子像探究:五代善財童子異化的獨立造像〉,《玄奘佛學研究》,第22期(2014年9月),頁67-73。

11.李志鴻:〈十世紀中國南方佛教政治論述的建構與宣傳:以佛教印經為線索〉,《中國文哲研究通訊》,27卷4期(2017年12月),頁43-56。

12.楊潔:〈敦煌寺院中的佛教「供養具」相關問題研究〉,《敦煌寫本研究年報》,第13號(2019年3月),頁65-78。

13.釋潤義:〈從《華嚴經》的〈普賢行願品〉探討淨土思想〉(佛光大學佛教學系碩士論文,2020年),頁16

14.馬晨晨,韓婷婷:〈唐代卷草紋的構成形式及特徵研究〉,《北京印刷學院學報》,29卷4期(2021年4月),頁58-61。

15.錢彥惠,周庭熙:〈唐宋變革視域下的吳越國杭州城考〉,《寧波大學學報》(人民科學版),36卷4期(2023年7月),頁91-98。

腳註:

1. 李志鴻:〈十世紀中國南方佛教政治論述的建構與宣傳:以佛教印經為線索〉,《中國文哲研究通訊》,27卷4期(2017年12月),頁43-56。

2. 黃繹勳:〈吳越諸王(893-978)與佛教〉,《中華佛學學報》,17期(2004年),頁126-153。

3. 賴建成:《吳越佛教之發展》(新北:花木蘭文化出版社,2010年),頁19-107。

4. Albert Welter, The Meaning of Myriad Good Deeds: A Study of Yung-ming Yen-shou and the Wan-shan t’ung-kuei chi (New York: Peter Lang Publishing, 1993), pp. 28-29.

5. 孫英剛:〈轉輪王與皇帝:佛教對中古君主概念的影響〉,《社會科學戰線》,2013年11期(2013年11月),頁78-88。

6. 康樂:〈轉輪王觀念與中國中古的佛教政治〉,《中央研究院歷史語言研究所集刊》,67卷1期(1996年3月),頁109-143。

7. 古正美:《從天王傳統到佛王傳統中國中世佛教治國意識形態研究》(臺北:商周出版,2003年),頁497。

8. 李志鴻:〈天下與佛國土——六世紀中國南朝佛教王權與海上絲路〉,《早期中國史研究》,14卷,頁171-207。

9. 同【1】,頁49。

10. 《大唐西域記》中將轉輪王劃分為金輪王、銀輪王、銅輪王、鐵輪王。玄奘、辯機著,季羨林等校注:《大唐西域記》(北京: 中華書局,1985 年),頁35。

11. 浙江省文物考古研究所編:《雷峰塔遺址》(北京:文物出版社,2005年),頁89。

12. 浙江省文物考古研究所編:《雷峰遺珍》(北京:文物出版社,2002年),頁67。

13. 任光亮、沈津:〈杭州雷峰塔及《一切如來心秘密全身舍利寶筐印陀羅尼經》〉,《文獻季刊》2004年2期(2004年4月),頁98-116。

14. 同【1】,頁55。

15. 同【2】,頁137-138。

16. 陳俊吉:〈雷峰塔地宮玉雕童子像探究:五代善財童子異化的獨立造像〉,《玄奘佛學研究》,第22期(2014年9月),頁67-73。

17. 釋潤義:〈從《華嚴經》的〈普賢行願品〉探討淨土思想〉(佛光大學佛教學系碩士論文,2020年),頁16

18. 同【11】,頁196-236。

19. 同【11】,頁86。

20. 同【12】,頁70-72。

21. (清)錢文選編:《錢氏家乘》,收入國家圖書館地方志家譜文獻中心編,《清代民國名人家譜選刊》(北京:燕山出版社,2006年)》,32冊,頁306。

22. (宋)範坰同、林禹同:《吳越備史》,卷四,〈忠懿王世家〉,收入《景印文淵閣四庫全書》(臺北:臺灣商務印書館,1983年),頁153。

23. 本文對於錢俶的統治合法性定義如下:超凡魅力型,基於對某個個人的罕見神性、英雄品質或者典範特性以及對他所啟示或創立的規範模式或秩序的忠誠。馬克思•韋伯:《經濟與社會》(上海:上海世紀出版集團,2010年),頁356-366。

24. 參見馬克思•韋伯:《經濟與社會》,頁320-321。

25. 參見馬克思•韋伯:《經濟與社會》,頁357-358。

26. (唐)法琳:《破邪論》,卷上,收入《大正新脩大藏經》(臺北:新文豐出版公司,1984年),冊52,頁2109。

27. 有關阿育王生平的漢譯經典頗多,主要的有西晉安法欽所譯的七卷《阿育王傳》,詳見《大正 新脩大正藏》,冊50,頁 99 上 -131 上;僧伽婆羅譯於梁天監十一年(512)十卷的《阿育王經》,詳見《大正新脩大藏經》, 冊50,頁131中 -170上;求那跋陀羅譯,《雜阿含經》,卷二十三,《大正新脩大藏經》,冊2,頁161下 -165中。

28. (唐)義淨譯:《根本說一起有部毗奈耶雜事》,卷39,收入《大正新脩大藏經》,冊24,頁402。

29. 同【10】。

30. (日)真人元開:《唐大和上東征傳》,收入《大正新脩大藏經》,冊51,頁989a。

31. 同【1】,頁49。

32. 同【13】,頁102。

33. 同【13】,頁101-105。

34. 王鐘承:〈吳越國王錢弘俶造阿育王塔〉,《故宮學術季刊》,29卷4期(2012年6月),頁118-119。

35. 王鐘承:〈吳越國王錢弘俶造阿育王塔〉,《故宮學術季刊》,29卷4期(2012年6月),頁124-125。

36. (宋)志磐:《佛祖統紀》,卷39,收入《CEBETA電子佛典集成》(臺北:財團法人佛教電子佛典基金會,2002年),頁543,563。

37. (宋)贊寧:《宋高僧傳》,卷12,收入《CEBETA電子佛典集成》(臺北:財團法人佛教電子佛典基金會,2002年),頁149。

38. (宋)志磐:《佛祖統紀》,卷53,收入《CEBETA電子佛典集成》(臺北:財團法人佛教電子佛典基金會,2002年),頁704。

39. 同【1】,頁48。

40. 「若此現在諸天眾等,及未來世一切眾生,隨所在方未有塔處,能於其中建立之者,其狀高妙出過三界,乃至至小如菴羅果;所有表剎上至梵天,乃至至小猶如針等;所有輪蓋覆彼大千,乃至至小猶如棗葉,於彼塔內藏掩如來所有舍利、髮、牙、髭、爪,下至一分; 或置如來所有法藏十二部經,下至於一四句偈。其人功德如彼梵天,命終之後,生於梵世;於彼壽盡,生五淨居,與彼諸天等無有異。」(唐)釋日照譯:《造塔功德經》,收入《大正新脩大藏經》,冊16,頁 800下 -801 中。

41. 同【2】。

42. (宋)釋贊寧:《宋高僧傳》,卷7,收入《CEBETA電子佛典集成》(臺北:財團法人佛教電子佛典基金會,2002年),頁88。

43. 孫旭:〈吳越國杭州佛教發展的特點及原因〉,《浙江社會科學》,2010年3期(2010年3月),頁103-110。

44. (清)阮元:《兩浙金石志》(清道光四年李枟刻本)(雕龍中日古籍全文資料庫),卷4,頁174。

45. (唐)不空譯:《千手千眼觀世音菩薩大悲心陀羅尼》,收入《大正新脩大藏經》,第20冊,頁115。

46. (唐)般若、牟尼室利譯:《守護國界主陀羅尼經》,卷10,收入《大正新脩大藏經》,第19冊,576頁。

47. 「弘俶不幾坐殺若干人罪,得重病送數月,常狂語云:刀劍刺胷,猛火纏身,展轉反側,舉手謝罪。爰有一僧告云:汝願造塔、書寶篋印經安其中,供養香花。」(日)傳皇圓編:《扶桑略記》,收入《新訂增補國史大系》(東京:國史大系刊行會、吉川弘文館、日用書房,1932年),第12卷,頁239-240。

48. (唐)釋不空譯:《一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經》,收入《大正新脩大藏經》,冊19,頁710-715。

49. 俞伯平:〈記西湖雷峰塔發現的塔磚與藏經〉,載其《俞伯平全集》(河北:花山文藝出版社,1997年),2卷,頁36。

50. 同【12】,頁72。

51. 同【12】,頁67

52. 甘懷真:《東亞歷史上的天下與中國概念》(臺北市:國立臺灣大學出版中心,2009年),頁16

53. 參見甘懷真:《東亞歷史上的天下與中國概念》,頁53-82。

54. 參見甘懷真:《東亞歷史上的天下與中國概念》,頁181-198。

55. 參見甘懷真:《東亞歷史上的天下與中國概念》,頁217-259。

56. 同【1】,頁49。

57. (後秦)佛陀耶舍譯 :《長阿含經》,收入《大正新脩大藏經》,冊1,頁114下。

58. (唐)玄裝譯:《阿毗達磨俱舍論》,收入《大正新脩大藏經》,冊29,頁61上。

59. (北涼)曇無讖譯:《金光明經》,收入《大正新脩大藏經》,冊16,頁 342 下-343 上。

60. 同【1】,頁49。

61. 在轉輪王信仰中將「天下」想像成一個大一統的樂土,轉輪聖王即是人間「居四天下統領萬物」之王,四大部洲是一種宗教的想像空間,並不存在於現實。詳見孫英剛:〈轉輪王與皇帝:佛教對中古君主概念的影響〉,《社會科學戰線》,2013年11期(2013年11月),頁78-88。

62. 同【12】,頁81。

63. 同【12】,頁81。

64. 同【12】,頁81。

65. 同【16】,頁67-73。

66. 劉淑芬:〈佛頂尊勝陀羅尼經與唐代尊勝經幢的建立--經幢研究之一〉,《中央研究院歷史語言研究所集刊》,第67本第1份(1996年),頁145-193。

67. 劉淑芬:〈經幢的形制、性質和來源——經幢研究之二〉,《中央研究院歷史語言研究所集刊》第68本第3份(1997年),頁674。

68. (唐)般若、牟尼室利譯參:《守護國界主陀羅尼經》,卷9,收入《大正新脩大藏經》,冊 19,頁 569 下。

69. 參見劉淑芬:〈經幢的形制、性質和來源——經幢研究之二〉,頁698。

70.(清)董誥等輯:《全唐文》(清嘉慶內府刻本;臺北:大化出版社,1987年),卷 130,頁584。

71. 同【1】,頁50。

72. 同【12】,頁208-210。

73. (唐)實叉難陀譯:《世界成就品第四》,收入《大正新脩大藏經》,冊279,頁279。

74. (唐)實叉難陀譯:《世界成就品第四》,收入《大正新脩大藏經》,冊279,頁279。

75. (唐)般若譯:《入不思議解脫境界普賢行願品》,收入《大正新脩大藏經》,冊10,頁844。

76. (唐)般若譯:《入不思議解脫境界普賢行願品》,收入《大正新脩大藏經》,冊10,頁846。

77. (唐)般若譯:《入不思議解脫境界普賢行願品》,收入《大正新脩大藏經》,冊10,頁848。

78. (唐)般若譯:《入不思議解脫境界普賢行願品》,收入《大正新脩大藏經》,冊10,頁846。

79. 「……我以享賢行願力故,起深信解,現前知見。悉以上妙諸供養具而為供養。所謂:華雲、鬘雲、天音樂雲、天傘蓋雲、天衣服雲、天種種香、塗香、燒香、末香,如是等雲,一一量如須彌山王;然種種燈,酥燈、油燈、諸香油燈,一一燈炷如須彌山,一一燈油如大海水。以如是等諸供養具常為供養」。詳見(唐)般若譯:《入不思議解脫境界普賢行願品》,收入《大正新脩大藏經》,冊10,頁844。

80. 楊潔:〈敦煌寺院中的佛教「供養具」相關問題研究〉,《敦煌寫本研究年報》,第13號(2019年3月),頁65-78。

81. 腰帶上裝飾集中在銙上,銙上附有小孔懸掛各種香囊。詳見同【12】,頁180。

82. 馬晨晨,韓婷婷:〈唐代卷草紋的構成形式及特徵研究〉,《北京印刷學院學報》,29卷4期(2021年4月),頁58-61。

83. (唐)釋不空譯:《一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經》, 收入《大正新脩大藏經》,冊19,頁710上 -715上。

84. (宋)錢儼:《吳越備史》(北京:中國書店,2018年),頁41。

85. (南宋)周淙:《乾道臨安志》(揚州:廣陵書社,2008年),頁18。

86. (明)郎瑛:《七修類稿》(上海:上海書店,2009年),68。

87. 錢彥惠,周庭熙:〈唐宋變革視域下的吳越國杭州城考〉,《寧波大學學報》(人民科學版),36卷4期(2023年7月),頁91-98。

88. 同【12】,頁185。

89. 釋印順:《初期大乘佛教之起源與展開》(新竹:正聞出版社,1981年),頁1116。

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

歡迎留言:

請登入/登記成為會員後留言