東南亞的福建移民

東南亞的福建移民主要來自閩南的漳州和泉州,但他們的遷徙並非自發行為。實際上,這場遷徙是由公元6世紀早期已建立的常規海上交通促使的。晉江東石的福建商人林鑾於公元8世紀率領族人啟航,前往婆羅洲。然而,福建人在海上貿易的黃金時代是12、13世紀,當時泉州崛起,成為中國對外貿易最重要的海港,也是全國最著名的造船中心。在此期間,福建商人更加積極地在佔婆、安南、爪哇等東南亞的商行從事貿易。這三個港口政體,是當時福建商人最常光顧的地方。隨著海上貿易擴大,福建商人開始旅居海外。例如在爪哇東部,許多福建商人定居當地,與爪哇及穆斯林商人為伍。

15世紀至17世紀期間,東南亞的福建旅居人口大幅增加。 1403年至1433年鄭和七下西洋、1567年海上私人貿易解禁、1683年清朝重啟沿海貿易,這三個重要事件促使了大量華人前往東南亞,並接觸當地事務。這三個事件令旅居東南亞的福建人大幅增加。 1610年代,估計有數百艘帆船從事海上貿易。自從明朝解除對南中國的私貿禁令,馬尼拉就成為了福建商人其中一個最常往來的東南亞港口。 1580年代,福建與菲律賓之間透過船貿以絲綢交換白銀,福建人獲利甚豐。

除了馬尼拉,福建商人也會往來會安、萬丹、巴達維亞和大城府等東南亞主要港口。他們來到這些港口不僅是為了做轉口貿易,也是為了建立旅居商人社群。會安有一個由華人佔據的河岸地區,當中主要是福建人,據說在1642年時約有4,000到5,000人。大城府作為東南亞的中轉站,是中國、日本與東南亞、印度商品的交易樞紐,對福建商人而言有著巨大的吸引力。 1680年代,約有3,000至4,000名華人居住在大城府城牆外,其中大部分是福建人。萬丹則成為了中國主要的胡椒貿易港口。福建商人出口了近60%產於萬丹地區的胡椒,亦帶來了大量的絲綢換取銀幣。十七世紀初期,約有3,000名福建人組成了萬丹最大的外商群體。

1619年,荷蘭東印度公司建立了巴達維亞市,該市是整個荷亞貿易網絡的總部。荷蘭積極鼓勵華人移民巴達維亞,當地迅速成為福建商人的另一個主要集中地。到1632年,巴達維亞共有2390名華人,佔自由成年男性人口的45%,當中大多數很可能是福建人,因為來自福建同安的蘇明崗在1620年至1636年間獲任命為「甲必丹」(Kapitan,社群領袖)。 18世紀之前,在東南亞港口政體的福建人聚居地主要是由貿易社群組成的。

18世紀時,中國的經濟增長和清政府放寬華人出入邊境帶來了一些變化,貿易商、礦工、種植園主、造船商、水手及冒險家等各行各業外流,促成了中國在東南亞的採礦及種植活動崛起,標誌著福建人聚居地迎來重大轉變,從貿易經濟走向貿易與初級生產的混合經濟。為了滿足中國與歐洲對礦產及熱帶農產品的市場需求,以港口為基地的福建商人開始在大陸投資採礦及種植業。得益於福建商人的航運網絡及資本,華人在18世紀的東南亞迎來了前所未有的人口增長。到1739年,巴達維亞有14800名華人,佔總人口的17%。 18世紀70年代,在邦加開採錫礦的華人多達30,000人。 1780年,約有25,000華人在民丹島上種植胡椒與甘蜜。

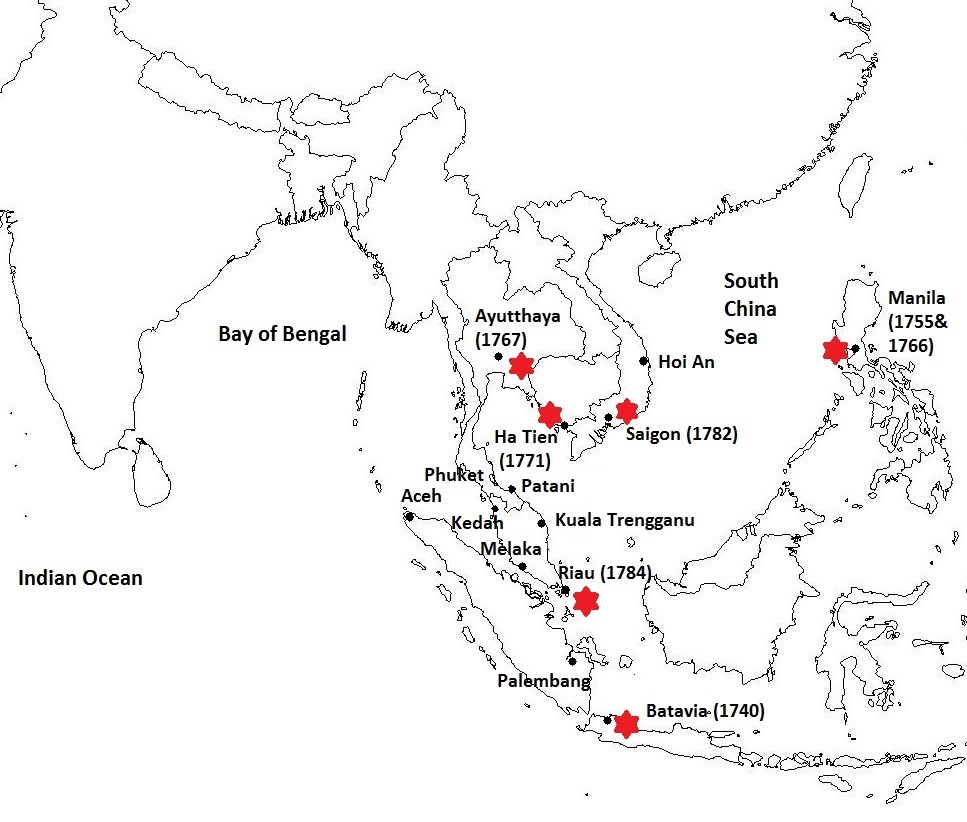

由於海上貿易、農業及採礦業的網絡十分發達,當時的福建商人已經佔據了強大的經濟地位。福建商業網絡對東南亞的港口政體與沿海腹地有重要的發展及維繫作用。然而,這些港口政體爆發了一連串的政治暴力,對華人的聚居地造成嚴重破壞:1740年,荷蘭人覺得華人威脅到他們的壟斷地位,在巴達維亞市屠殺了約6,000至10,000名華人;1755年,西班牙憂慮華人壟斷某些貿易,促使驅逐所有非基督徒華人離開菲律賓;1767年,緬甸人攻打大城府,趕走了數千名華裔居民;1783年,西貢淪陷於西山政權,一萬多名華人被屠殺;1784年,妒忌廖內繁榮的荷蘭人佔領了該島,令成千上萬的中國人逃亡。無情的政治衝擊令華人從主要港口城市遷移到宋卡府、北大年府、登嘉樓、吉打州、馬六甲、亞齊、巴東及明古連等次要港口城市,散居於該地區的暹羅南部、馬來半島及蘇門答臘。

並非所有華人都會永久定居在這些小港口,有些人,特別是福建商人,已準備好前往更安全、商機更多,以及發展潛力更佳的港口。 1786年,英國人將檳城建為貿易站,吸引了該地區的福建商人。例如,吉打州瓜拉姆達的華人甲必丹辜禮歡便移居該島,在喬治市定居。到1788年,喬治市共有405名華人居民,其中大部分來自吉打、宋卡、北大年和馬六甲。喬治市的福建商會在檳城及週邊各州的經濟舞台上扮演著非常重要的角色。他們成為了華商社群的主要群體,在航運、貿易、種植、錫礦開採及鴉片餉碼等可賺取巨額利潤的重點企業中成功確立了主導地位。

福建商人積累了資本,在檳城建立了各自的宗親會。在這些宗親會當中,邱氏龍山堂、謝氏石塘世德堂、楊氏植德堂、林氏九龍堂及陳氏潁川堂是馬來亞,甚至東南亞規模最大的宗親會。這五個宗親會在仰光及普吉島也設立了分會。這些宗親會的主要功能之一,就是幫助貧困的成員。當移民患病、失業及身亡時,宗親會對移民的物質支援就非常重要了。因此,這五個宗親會的會規均展現出對成員的福利義務。例如,林氏九龍堂就在會規中明確指出:「因貧困或疾病而無法謀生的族人,須盡可能給予金錢上的幫助。如果該族人願意,可以由宗親會出資助其返回中國。」宗親會的另一功能,是為成員的子女提供教育,不論其社會和經濟背景如何。中國傳統社會一直十分重視教育。在檳城成立的第一間宗親學校,是1907年由邱氏龍山堂創辦的新江學校,而檳城的其他宗親會亦緊隨其後:1908年,林氏九龍堂創辦林氏兩等學堂;1909年,楊氏植德堂創辦植德堂楊氏學校;1911年,陳氏潁川堂創辦潁川學校;1919年,謝氏石塘世德堂創辦育才學校。此外,這些福建宗親會與中國福建的同鄉亦保持著密切的關係,例如邱氏龍山堂就於1993年捐贈了250萬令吉,翻新位於中國的新垵村正順宮。來自檳城的捐款也會用於維持祖村的公共設施、學校、宗祠習俗及文化活動。

二十世紀初,新客(sinkeh)在馬來亞崛起,人數達到幾十萬之多。有些新客在商業領域表現出色,成為了著名的資本家和企業家。居住在新加坡的福建百萬富翁陳嘉庚,便是其中一位傑出代表。陳嘉庚出生於福建同安縣集美村,1890年,17歲的他前往新加坡,在其父親的公司工作。他從父親那裡獲得了寶貴的商業知識、繼承了良好的聲譽以及廣大的人脈,並建立了一個龐大且多元化的商業帝國,涉及的產業包括橡膠、菠蘿的種植加工、大米的加工貿易、鋸木、製磚、房地產以及航運。陳嘉庚的商業帝國為其創造了巨大的財富。作為一個富有的商人,陳氏有能力且願意為新加坡和中國的教育事業與慈善事業做出巨大貢獻。成立於1921年的私立廈門大學(現稱廈門大學)就是陳氏留下的寶貴遺產。

憑藉完善的人脈、積累多年的資本,以及優秀的商業頭腦,福建人無疑已成為東南亞,尤其是馬來西亞、新加坡及印尼最傑出的商人及慈善家。馬來西亞富豪陳志遠創立了Berjaya Corporation,收購了休閒博彩、房地產及建築、酒店及度假村、保險、投資控股、食品及飲料、電信及製造業等廣泛業務。他還與中國企業密切合作,共同發展中國的第三方彩票市場,並在馬來西亞為中國製造的輕型商務車及客車提供進口、分銷、零售及售後服務。陳志遠亦簽署加入Giving Pledge——鼓勵有錢人將大部分財富用於慈善事業的運動。

黃祖耀是新加坡的優秀銀行家,以及華人社區的傑出領袖,掌管著新加坡60年來的第二大銀行——大華銀行。他領導大華銀行擴展新加坡及國際分行網絡,更涉足房地產開發、紡織、航運、保險、酒店管理、休閒公園、租賃融資及商業銀行業務。憑藉其成功與財富,黃祖耀成為了社會領袖,並於1972年至2010年主理新加坡福建會館。1977年,他成立了福建基金(Hokkien Foundation),帶領保育福建文化及推廣教育活動。此外,他斥資3,000萬新元成立了黃氏基金(Wee Foundation),關注弱勢群體的教育及福利,推廣中國語言及文化,以及促進社區精神與社會融合。

黃惠忠及黃惠祥以父親的小企業為基礎,創立針記集團,並成為了印尼首富。 針記集團不僅控制著世界第三大丁香香煙製造商,旗下亦有電子、棕櫚油、造紙、銀行、購物中心、酒店及通訊塔業務。有趣的是,黃氏兄弟的大部分財富,均來自印尼最大的私人銀行——中亞銀行。為了造福整個印尼社會,黃氏兄弟成立了針記基金會,透過針記社區貢獻(Djarum Community Contribution)、針記羽毛球獎學金(Djarum Badminton Scholarship)、針記生命樹(Djarum Trees for Life)、針記獎學金Plus(Djarum Scholarship Plus)和針記文化鑑賞(Djarum Cultural Appreciation)這五個項目履行企業社會責任。這五個計劃的目標,是提高印尼的人力資源質素,以及將維持自然資源的可持續性,以推動該國發展。

鑒於這些商業成就,福建人的企業家精神仍然是推動著東南亞經濟時代的重要力量,這個說法絕無誇張。 總而言之,福建人遷居東南亞,從暫居到永久定居,對東南亞的社會經濟以至政治格局,均產生了深遠的影響。

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

歡迎留言:

請登入/登記成為會員後留言