女性历史的身体书写:

缠足与晚清放足运动

司徒奕彤

2024年4月11日

谢 辞

本毕业论文,承蒙历史系老师何其亮教授悉心指导,得以完成,谨此衷心感谢。其次感谢我的父母,在此期间的鼓励及支持;然后,我想感谢自己一路的努力与坚持,走到这一步属实不易;最后,也非常感谢撰写论文期间,曾得下列人士/机构予以协助,本人併此致谢。

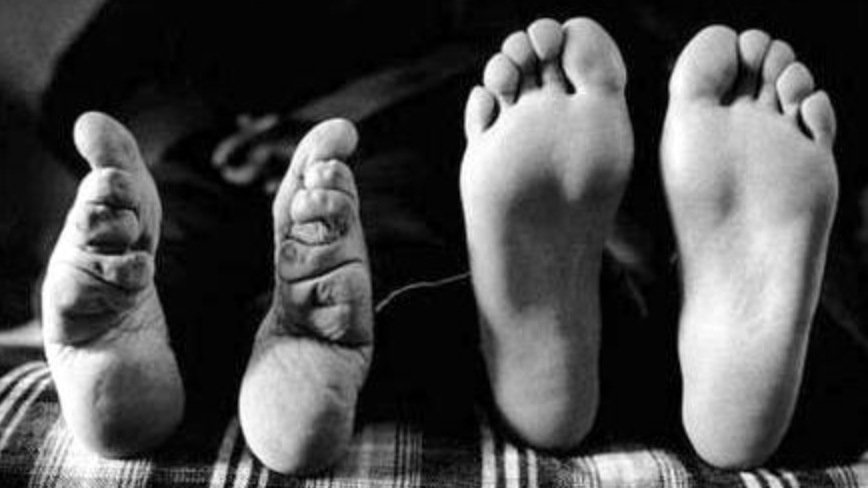

缠足,又称为「裹脚」,是中国古代独有的一种文化现象,上至皇家公主下至山野农妇皆以缠足为美,甚至将女性的一双脚打造成一个畸形的历史舞台,人们沉醉其中,感受着小脚的娇小与柔弱,甚至把小脚与女性本身画上等号。至此,小脚成为美的象徵;甚至成为贞节、女德的标誌。直至近代,缠足依然保持着特殊的习俗地位,每当女孩到了五、六岁的年纪,其母亲就会用数道长长的布条紧缠她们四隻小脚趾(拇指除外)于足心并用针线缝牢。其目的是为了限制女孩们脚部的正常发育,直到双脚血枯筋断,胫折皮躁,足底部成为两个弓形方能将布带放开,这就形成了旧时人人都称赞的「三寸金莲」,1(附录一)同时也是世上独一无二,仅中国存有的畸形审美观。而这种以身体毁伤为代价的「美」,一直以来都被评价为是男权社会之下对女性身体的压迫和摧残表现,毕竟在一个遵守「身体髮肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也」的国家,偏偏出现了此等叛逆、使人费解的行为,属实难解,。加上得以流传百年,并成为一个正面抑或习以为常的形象,即使是十九世纪前来华的西方人士们自述中,对缠足的也并未有过多否定和批评性的评论。

然而,随着鸦片战争(1840年-1842年)的发生,近代来华传教士与中国人有了长期的接触,他们对缠足进行了深入的考察,并且将此所闻以不同渠道带回了西方,然后用上现代摄影技术及照骨术(x光片)的探测,终发现了缠足的弊处。至此,缠足固有的形象不仅被颠复,他们还从基督的教义将缠足视为野蛮的行为,毕竟他们的宗教观念是觉得「上帝生人,不分男女各予两足,男女无二致」,故希望国人可以禁止缠足的行为。其实对于反足,笔者发现,我国晚清时期的太平天国(1851年—1864年)也曾有过放足的经历。可以说是我国近代放足的萌芽时期,也是第一次挑战男权社会下男性的权威。当时身为领导的洪秀全(洪日,814年—1864年)因信奉「拜上帝教」中上帝面前人人平等的教义,所以当时的教众们都追崇「男女平等」。洪秀全还颁布了放足令,女性们不但不需要缠足,还专门组织女子军团,担任重要职位,可惜她们并未拥有自由的婚配、财产继承以及政治上的实质权,所以地位也并未有任何提高的改变,而在太平天国控制的地区上,男性们依然是妻妾成群。2 在当时的「放足」行动中,更多的似乎是一种权宜之计以及政治口号,为的只是希望更多人追随太平天国。后来随着他们的失败,「放足」运动也淹没在历史的长流中,原本在此区放足的女性又开始将脚「缠回去」了。由于外来传教士与太平天国的放足都是基于上帝的教义,因此可谓同根同源了。传教士们除了劝喻放足,还以生理学、医学的角度纷纷痛诉缠足是对女性身体健康的伤害,例如在1884年的时候,德国基督教传教士花之安(Ernst Faber, 1839年-1899年)提出缠足会使妇女「血气不舒,易生疾病」、「身体多弱,生子亦弱」,并且将缠足归咎为阻碍国家富强的原因之一;并且引用中国古典中的《孝经》来解释妇女们缠足的不是。之后的来华传教士开始身体力行地开展了一系列的反缠足运动,务求解放中国的女性,虽然他们的反缠足运动初衷是为了传道,但是对于近代中国社会和妇女解放可谓产生了深远的影响,而这一路的艰难,也是不可抹灭的存在。3 早期的西方传教士们是从宗教的方面主张反缠足的,所以在当时的社会裡,除了教徒们外,其实并未引起中国知识份子们的附和。而从医学、政治等方面来反对缠足的思想,在维新运动(1898年-1898年,戊戌年)前引起国人的贊同也并不多。不过,传教士们却做到了一个啓发性的开头,在他们不遗馀力的宣传下,使得国人们开始意识到缠足的敝处,并且如雨后的春笋般纷纷加入传教士们反缠足的战队中,藉此希望透过放足达到振兴中华的目的。

笔者希望透过这篇论文可以深入探讨中国历史上缠足的现象及其形成的原因,儘管缠足已作古,但这种风俗的迅速兴起、风靡一时及长盛不衰必定有它的特殊之处。其次,笔者将梳理过去学者们对缠足以及反缠足的研究,希望从现有的资料中了解中外学者们从不同见解、立场或意识形态等,研究他们对这两个方面的看法,从中可以激发笔者有新的想法或意见。再者就是说明来华传教士在中国如何使用宣传攻势动摇传统舆论导向,之后建设女校以及天足会,务求缓慢、渐进的对国人进行教育和影响。毕竟,在笔者看来以一个外来者的身分想让国人打破千年来的不良风习,并且改变他们根深蒂固的观念,实属难比登天。而且对于传教士们来说,做这些的目的究竟是为了什麽?基于这种背景之下,本文希望可以揭示在面对放足一事上,不同的群体们会存有那些不同的观点,如西方的传教在阐释缠足问题时,更多的是从宗教角度视缠足为中国的一个陋习,并且希望透过放足来扩大宗教的影响;中国男性知识份子则试图通过反缠足再次掌握自己对于家庭的控制权;而处于漩涡中的妇女们却呈现「失语」的状态,无一人能聆听她们的想法。终归反缠足运动看似是一场为女性们发声的运动,实则背后暗流涌动,各怀鬼胎,是每个群体间的权利抗争。而以往学术界研究这些当局者们的文章甚少,望藉此可以弥补当中的不足之处。

在学术界裡对于缠足相关的研究成果可谓十分丰富,大体可分为两大类型:首先是近代以前的研究,主要集中于对缠足的描述和分析,此部分多由外国学者所着。相对地,中国学者在此时期的学术研究相对较少。其次是近代阶段的研究,重点更多地放在反缠足运动上,这部分明显受到了中国学者的更多关注,故有较多的学术论文发表。

在《终结小脚》一书中,秦军校指出:被达芬奇(Leonardo di ser Piero da Vinci,1452年—1519年)赞为「工程学的杰作和艺术品」的脚,却在中国一千年的封建历史中成为充满着哑言和痛苦的隐痛点,更成为一代代中国妇女不醒的噩梦。「三寸金莲是外婆给女儿的赠礼,又是母亲给女儿的赠礼。」作为赠礼,秦军校认为小脚的长期存在,原因有三:其一即为观赏,清人袁枚(1716年3月25日—1797年1月3日)在《答人求妾书》中说:「令人每入花丛,不仰观云髻,先俯察裙下。」古人为小脚的观赏制定了若干标准,并发展出品莲学这一特殊学问,足以证明观赏性的重要。其二便是程朱理学对于女性的束缚,封建社会为女性设置了懿德、馨德、贤德、薏质、淑质、芳兰之质等要求,女性必须在这样的固定格局中塑造自己;其三即为性,小脚的神秘和隐晦正好满足了性的要求。4 而此种缠足现象也引起了海外学者的注意和兴趣,霍华德・S・列维(Howard S Levy,1923-?)就是其中一个。他曾专门出版了一本关于缠足的着作《Chinese Footbinding: The History of a Curious Erotic Custom》,书中详细说明了缠足的历史起源和蓬勃的发展背景,并且从妇女解放以及地位提高的视角,诠释近代以后自由派改革者和传教士为废除缠足所做的各种努力。书中大量内容都以「奇异」描述居多,诸如莲迷、莲鞋、小脚与男性性心理的关联等等,不过对于题目中的「风俗」本身却着墨不多。5 而高洪兴在《缠足史》一书中更为系统地全面探讨了缠足发生的原因,通过对缠足历史渊源的追溯以及缠足原因的梳理,其主要从审美观念、礼教观念、心理因素以及婚姻与缠足几个方面进行分析,找出其长期存在的社会因素和心理因素,以及缠足至今仍然受到世人关注的各种原因。6 最值得一提的是美国学者高彦颐(Dorothy Ko,1956年—)对明末清初江南才女的研究。她在书中明确说明不贊成把缠足视为中国女性被迫害的象徵,而是肯定了女性的主体意识,通过这些「才女」探讨缠足女性内心的想法与身体感受。7

而对于反缠足的研究,内地学者对此研究是从20世纪90年代开始增多的,但多数研究是对反缠足运动进行阶段性叙述,且大多集中于晚清阶段,尤其是戊戌维新时期,对民国以后的情况则涉猎甚少。这些文章的一个明显特点是从妇女解放运动的立场来做立论,将不缠足运动视为反封建反压迫的运动。

在杨兴梅(1971年—?)出版的《身体之争近代中国反缠足的历程》一书中:她将近代中国的缠足及反缠足运动都统一纳入当时的历史环境中看待,以时间为序,详细梳理缠足与反缠足观念的变迁和反缠足方式的发展变化,结合各省情况,描述近代中国的缠足与反缠足运动进程。对于女性缠足历史的关注,不仅仅只局限于国内,国外学者同样对其深感惊歎。好奇究竟人们处于什麽样的生存境遇和心理状态,才会生发出缠足这样的事物,基于种种疑惑,他们进行了深入探索。如刚刚提及的美国学者高彦颐,也列举了众多国外思想家对于中国妇女缠足的看法。诸如弗洛伊德(Sigmund Freud,1856-1939)认为缠足是对女性双脚的阉割,缠足带来的小脚和弓鞋成为男性爱不释手的东西,以此满足了男性的恋物癖;社会学家范伯伦(Thorstein Bunde Veblen,1857年—1929年)则提出「炫耀性消费」的理论,他认为西方文化中的「束紧腰身」,以及「中国人的毁损双足」都是有閒阶级家庭财富充裕的象徵,只有生活、衣食无忧的贵族阶级才有资本生发出这样的奇思妙想,通过这些行为炫耀自身拥有的财富和地位从而满足虚荣和猎奇心理。8

此外,西方的来华传教士可谓是近代中国发起反缠足运动观念的主要提倡者,对于他们的主张以及影响,在不缠足的历史上有着非常重要的地位。1965年美国哥伦比亚大学历史系就有一篇研究基督教不缠足运动的硕士论,文中採用了大量教会会务报告及各种在华教徒的记载,主要说明基督教教会,尤其是天足会对不缠足运动的贡献。9国内的学者陈文联、张梦的《来华传教士与近代中国的反缠足运动》中都详细分析了传教士与近代中国的反缠足运动的关係,并且指出传教士的反缠足舆论虽然主要目的是为了传教服务,但无心插柳柳成荫地当了「历史的工具」,不自觉地推动了近代反缠足运动的开展,影响了一部分的有识之士。10 此外,傅琼、李浩在《来华传教士与近代中国的戒缠足思潮》中也认同来华传教士与戒缠足思潮有密切的联繫,对于中国的反缠足运动有着一定的推动作用。11 之后也有学者摒弃以往只着重政治发展和社会运动的研究向度,转为用不同角色的视角重新检视缠足历史,透过针对缠足妇女本身,寻找真正不同的声音,呈现历史中往往最容易被忽视的角度。之前提到的高彦颐着作中的《Cinderella's Sisters : A Revisionist History of Footbinding》中就表达出她认为缠足的面相不只单种,而是有很多种,由一直变化着的经济、社会和交化的力量推动,在不同的地区有不同的表达。 并且加入父权压迫这个新角度,解剖男性对缠足的渴望并非源于性变态,而是与文化怀旧、地区竞争和男性特权主张等更大的担忧有关。 12而贝维利·杰克逊(Jackson Beverley,1928年-2020年)的《Splendid Slippers:A Thousand Years of an Erotic Tradition》就着重以相片及图片的形式,记录和呈现缠足妇女的身体、生活及文化习俗,尝试追寻缠足妇女的主体性。 13而在姚灵犀(1899年-1963年)的《採菲录》14中纪录了缠足源由、弓鞋研究、各地缠足状况等大量珍贵史料,特别是对不缠足运动在二十年代后发展基本状况,并对运动中出现的社会阻力现象和一些偏差行为也有所瞭解。 可以说是现今收集最多的中国妇女缠足史料。

上述所提及的并非本文引用的全部资料,因此在文章结尾附有「参考文献」附录。笔者已尽可能地收集与缠足的起源、晚清传教士以及不同群体的观点等相关主题的主要史料,以呈现历史的完整面貌。然而,晚清时期的资料极为庞大,难以完全涵盖所有细节,其中可能存在一些不足之处。

明代着名学者湖应麟(1551年-1602年)曾经对缠足进行了「博考」,故他有着对缠足演进的明确见解:「如书籍之凋板,妇人之缠足,皆唐末五代始之,盛于宋,极于元,而又极盛于今。 二事颠末绝相类。缠足本闺帷琐屑,故学者多忽之。」15 可见,缠足文化由南唐始。根据《道山新闻》载:

「后主作金莲六尺,饰以宝物,令官娘以帛绕脚,纤小屈做新月状,素袜舞云中四旋有凌云之体态。后主作金莲高六尺,饰以宝物,钿带、缨络,莲中作品色端莲,令官娘以帛绕脚。令纤小屈上,作新月形,素袜舞云中,迴旋有凌云之态![]() 由是人皆效之,以纤弓为妙。」16

由是人皆效之,以纤弓为妙。」16

李后主李煜(937年—978年,为南唐的第三任和最后一任君主)为了让窅娘的舞姿更轻盈好看而缠足,其他女子见状也开始效彷。但刚开始的缠足仅仅限制在宫廷和贵族中流行,而平民家的妇女们并没有缠足之说。究其原因,根据北宋诗人徐积(1028年-1103年)《咏蔡家妇》中:「但知勤四支,不知裹两足。」可见,下层妇女因需要执行大量的劳动,而未有缠足的行为。后来,随着文人们陆续在创作文学作品的时候,不断反复赞美缠足之美还将其作用大事宣扬,导致当时风尚渐以纤小为贵,如宋代文学家苏轼(1037年—1101年)的《菩萨蛮·咏足》:「涂香莫惜莲承步。长愁罗袜凌波去。只见舞回风,都无行处踪。偷穿宫样稳,并立双躃困。纤妙说应难,须从掌上看。」可见,就连伟大的文学家也对小脚有着特殊的喜好与赞扬,而这种颂扬导致了民间对缠足的普及,后来就逐渐成为评判女子美丽的重要标准,并将缠足的尺寸追求从感官上的「纤小细緻」,进一步发展到后来的极致「三寸金莲」。

这种畸形习俗得以持续千年,并且尺寸愈来愈小,实在离不开当时父权社会深受男性至上的思想影响,而女性一直被灌需「妇人有三从之义,无专用之道。故未嫁从父,既嫁从夫,夫死从子(从者,从其教令)」的礼教,而「从」即是「从其教令」的意思,17 所以女子只能听从、依附男性,开始渐渐失去地位。此后,男性喜爱小足,为了讨好和取悦男性,女性不得不纳入缠足习俗,使其日益盛行。当小脚成为社会流行的模式后,许多女性便开始由被动转向主动的追求,而随着传统礼教观念对女性束缚得日益加紧,如果说缠足一开始是女子为迎合社会普遍审美观的自觉行为,那麽随着男权社会逐渐发现了缠足的另一妙处,即可以通过这一方式束缚女性的活动范围,达到拘管女子行动的目的。如在《清苑诗谣》中说「裹上脚、裹上脚,大门以外不许你走一圈」,就可以见到对于男性来说,女性就如同他们的私人物件,缠足不利于行走,自然容易看管,则缠足开始变得一发不可收拾,走向规范性的压力。

笔者根据整理现有资料,发现小脚的「美」不但是男性所普遍认可,也为广大女性的外在需求,18 儘管这种习俗在现代看来是令人难以置信和无法理解的,但对当时的人来说却是很自然、平常不过一件事情,因当时的他们对「美」的追求就是体现在小脚上。正如现在的妇女为了视角上让小腿更「美」,她们会选择去穿高跟鞋,而这个行为都是违背自然的现象,同样是折伤筋骨,同样是痛苦,这不就与千年前的妇女行为不谋而合吗?可能再过几百年后,后人也许会认为这些也是妇女的酷刑,也会认为是不可思义的行为吧!加上,在这种吃人的父权社会中,个别女子不愿意忍痛缠足或没有资格缠足都会成为社会的另类,她们不仅无法享受到缠足所带来的便利,反而会受到社会的嘲弄,尤其是同性的讽刺。毕竟在女性尚是幼女时候根本不懂得缠足是何物、危害有多大的时候,她们的父母就为之选择了追随社会要求的道路,故在她们仅有的认知裡必定觉得缠足是件「好事」。并且一个家族如果大脚的妻子或者女儿出现,那麽她们家族裡的男子必定会受到周围人的讽刺和挖苦,甚至整个家族受到他人的议论和耻笑,于是为了家族或男性的脸面,女性不得不忍痛选择缠足。19 由此,我们可以确定缠足虽然表面上是女性的自觉行为,但事实上并不能由女性自由选择。

此外,人们的嫁娶择与这种审美观念有着密不可分的关联。在奉行「万般皆下品,唯有读书高」的封建社会,士人的道德修养自然成为民间社会中最理想的「良婿」标准。由于许多士大夫、文人对缠足极尽赞美高歌,甚至出现了许多赞美小脚的文章、论着。渐渐地,小脚经过士大夫、文人们赞扬开始演变成为其择偶的首要条件,使女子为了选择到良好的丈夫,不得不迎合这一审美标准。自古以来,汉族的女性美学观念都崇尚阴柔之美,认为女性应该柔弱如风中之柳,步履轻盈,而缠足恰好满足了这种审美观。林语堂(1895年—1976年)先生曾描述过女子缠足后的步态:「中国女子的缠足,完全地改变了女子的风采和步态,致使她们粉臀肥满而向后凸出,其作用等于摩登姑娘穿高跟皮鞋,且产生了一种极拘谨纤婉的步态,使整个身躯形成弱不禁风,摇摇欲倒,以产生楚楚可怜的感觉」20 此感觉可以激发男性的保护慾,使人们想入非非,所以这种习俗在汉族中广泛流传,女性们认为不缠足就是一种耻辱,没有资格做新娘,使她们误以为小脚就等于拥有幸福,因此为了下一代幸福,母亲不仅主动为女儿缠足,还要想尽办法将女儿的脚缠得比别家女儿小,在这种循环下,更多妇女进入缠足的行列。儘管历朝历代都曾出现一些批评女子缠足的声音,但缠足之风依旧愈演越烈,到清朝即使严明禁止缠足习俗仍然继续。

从上述描述中,我们可以清楚地看到在父权社会下,士大夫、文人审美日益走向畸形和病态化。缠足不仅成为了「美」「丑」的区别标誌,更是成为束缚妇女的一种手段,与其说这是为女性设立的道德标准,不如说是给女性戴上了「紧箍咒」,而缠足逐渐演化成封建教条的执行者,开始约束女性、维护贞操、取悦男子,使妇女变得无以自主从而必须完全依附于男子,成为他们的掌中玩物。虽然有些女性因追求美丽而选择缠足,但当时的审美观却是完全构建在男性的主观上,故此女性忍受锥「脚」之痛,一心想从缠小脚中收穫所谓的人生幸福,为自己谋求安身之地。然而,缠足却使她们变得更加不幸,社会地位和家庭地位进一步下降。因此,女性在这恶性循环中陷入了更深的困境。

直至鸦片战争后,伴随着《北京条约》21、《黄埔条约》22、《天津条约》23等不平等条约的签订,各项被禁限的传教活动相继解除,传教士来华传教。当他们看到中国妇女的缠足行为后深感震惊和不解;有的以猎奇眼光来看待;有的则加以讥笑,不过。传教士如英国传教士艾约瑟(Joseph Edkins,1823年—1905年)认为「缠足是华人风俗,相沿成风,与我教无关,可不必更增取厌之为难也。 」24毕竟,在他们看来,这仅仅只不过是中国的风俗,其任务是在中国传播圣教,让更多国人投入主的怀抱,其他的不必太在意。后来,经过深入了解,传教士们意识到缠足与教会的关联是相互的,缠足不仅仅危害妇女的身心健康,而且他们认为人类肉体和灵魂是上帝给予的,缠足的行为与基督教教义是相悖的。因而主张「废弛缠足」,他们认为:

上帝创造世人,男女并重。凡有道之邦,即信上帝之真道者,其男女无不平等,无道之邦,即不信上帝之真道,而别有所谓一切道者,其男女无一平等。观教化者,必观其女人。无论男女手足皆同。今观天下,除中国外,妇女均无缠足,可见上主造人之足形,男女无二致,此古今之通义也25

最重要是女性缠足限制了她们走出家门到教会接受福音,「妇女既缠足,多不能赴稍远之会堂听道礼拜」26,那麽教徒人数就不能增加,这大大危害了他们在华传教发展。故西洋传教士除了传教播道,并率先在中国提倡放足。27他们通过创办报刊宣传缠足之害、设立女校反缠足以及创立天足会团体反对缠足等方式宣导中国女性戒缠足,希望「争取妇女归主并最后引导全家归主」28,由于中国妇女长期处于被压制和束缚的状态,她们渴望得到精神上的抚慰。基督教的博爱思想和对美好未来的勾画正好能够满足她们的精神需求。因此,传教士认为女性比男性更容易成为基督教的发展对象。

随着中国知识份子意识到国家的危机和衰退,他们开始倡导学习西方文化。维新派代表人物康有为(1858年—1927年)把中国缠足与西方各国不缠足两行为作出对比,指出中国的缠足使人体弱而不堪,而西方列强因不缠足而身体强健。「试观欧、美之人,体直气壮,为其母不裹足,传种易强也;回观吾国之民,旭弱纤偻,为其母裹足,故传种易弱也。」29 他们认为,缠足不仅仅是个人或家庭的问题,而是涉及到整个民族和国家的大问题。如果任由中国妇女继续缠足,「中国四万万人民,世世永永,传此弱种」30,显然缠足是「于保民非荣,于仁政大伤。」31所以缠足也成为他们变革的重要内容。为了推广这一观念,他们大力宣传缠足的害处,详细阐述戒除缠足的好处。受到来华传教士的影响,他们积极创办反缠足会和女子学校,并在社会上发起了反缠足的运动。这场运动在社会上引起了广泛的关注和参与,进一步强化了反对缠足的观念。

(一):创办报刊

在鸦片战争前,来华传教士就已经创办了第一份中文报刊《察世俗每月统计传》,这也是中国历史上的第一份现代化中文报刊,其主要目的是「以阐扬基督教义为根本要务」32。由于该报刊未得到中国官方的认可,因此受到禁教政策的严格限制。为了避免被禁,传教士开始与清政府建立良好的关係,并在报刊编辑上採取了一些适应中国情况,以及迎合中国人心理、思想和习惯的策略,例如使用基督教来解释儒学,或者用儒学来论证基督教,从而让中国人更容易接受基督教。

战后,西方传教士获得了在华传教和出版报刊的特权和立足点。因此,教会报刊迅速扩大,报刊的数量大幅增加。据统计,到1890年外国教会和传教士在中国出版的报刊已达76种33。在这一时期,为了满足中国人追求「师夷长技」和「西学为用」的需求,许多报刊大量介绍西方知识,将西学作为传教的辅助手段。而当中的《万国公报》是传教士报刊中发行时间最长、内容最丰富、最具社会影响力的一份刊物,其前身是美国监理会传教士林乐知(Andrew Young John William Allen,1836年—1907年)于1868年9月5日创办的《中国教会新报》,并于1874年9月5日更名为《万国公报》,该报刊涉及宗教、政治、经济、社会风俗等多方面的内容,也是第一个开始关注缠足问题的中国近代报刊。创始人林乐知认为,缠足之俗是「为中国最恶之风俗,亦为中国汉人独有之风俗,与政府无涉也。究之作淫巧残形有百害无一利,未有如缠足之甚者。」34 因此,他公开探讨中国女性的足部,讨论是否应该戒除缠足或继续保留,成为中国近代报刊倡导戒缠足的先声。在《万国公报》中发表的有关女性观念的207篇文章中,论述反缠足观点的文章共有43篇,佔比例约为20.7%,内容涉及缠足之因、缠足之害、戒缠足之法和放足之效等几个方面。35(附录二)

他们从个人、家庭、国家等三个层面进行分析。对于传教士而言,缠足的最明显危害是对身体造成伤害,「初缠也,痛必切骨,苦难名状。或日夜呻吟,或坐卧不安,万一因缠致溃,皮破肉烂,脓流血淋,偶尔失治,即成废疾。」36此外,缠足女子走路姿态左右摇摆,缩肩驼背的,实在是难以评价为「美」。再者,缠足对女性行动的限制大大降低了她们的劳动能力,「步履不便,操业艰难,除中馈女红外,他事非所能为」,37导致女性在经济上无法独立,只能依附于男性,增加男性的经济压力。更严重的是,「缠足会遗害于子孙万代,且裹足之女子,尝少走动,血气不舒,易生疾病,产子艰难,其身多软弱,故生子女亦少强壮」38这不但违背传统「不孝有三,无后为大」的思想,也与基督教教义不符。最后,传教士将缠足的危害提升到国家层面,认为西方近代的进步,女性所作的贡献是非常重要的。而缠足使得中国大部分女性几乎变成了残疾人,无法在社会生产中充分发挥作用,「今时妇女缠足,不能操作,致使男人而作女工,以此民用空乏而国计困穷也」,39成为中国衰退的主要原因。从中可以看出,传教士强烈地将缠足的危害从个人提升到国家和民族的层面,就是要极力强调缠足为「中国最恶之风俗」。而消除这种不良风俗的方法是信仰上帝,「西方所得最有益之事,实为拜独一之真神,即创造天下万物之主宰...... 泰西文明教化之盛轨,其根源皆源于此」。40可见,他们利用报刊宣传女性观念的行为具有浓厚的功利性色彩,其想透过福音化中国的目的不言而谕,所以宣传女性观念的文章中,我们总是能或隐或显的探寻到上帝的影子。

在戊戌维新时期,以维新派为代表的国人也掀起了自办报刊的热潮,希望透过报刊的力量使不缠足运动「更上一城楼」,力求破除这一恶习,实现女性的解放。维新派报刊在其中承担了报导和宣传的重任。其中最早的一份妇女报刊是创办于1898年的《女学报》,全国各地陆续出版的妇女报刊约有33种。41 这些报刊不仅呼吁广大女性戒除缠足,获得身体自由的权利,还发表了了很多缠足对于女子伤害的文章,如《哀女子之行为不自由也(一名劝解缠诗)》一文,文中痛陈了缠足给女性带来的伤害:「寂然不动木鸡然,肉烂筋摧大可怜」,42在对缠足进行批判的同时,文中最后也提出了女子也当具有自由身的观点。其次,学报还宣导女性勇敢摆脱依附男性的命运,反抗封建婚姻与家庭制度。

此外,《湘报》作为湖南的第一份同报,创办于1898年3月7日,其风格大胆与激进,「此报既风行湖南,全省之人皆震动,学堂、演说会、不缠足会等到处回应。西洋人至呼为湖南狮子吼。」43《湘报》作为维新派的舆论阵地,发表了大量宣传不缠足的文章,主要可以分为以下几类:一是言论方面,刊载了许多抨击缠足害处的文章;二是新闻报导方面,及时发佈湖南不缠足会的各种告示,报导各地不缠足会的相关情况;三是宣传及广告方面,主要是「印送不缠足歌」和「定做不缠足云头方式鞋」的广告。

可见,无论是来华传教士还是维新派,都深刻认识到报刊媒介的强大影响力,充分利用其在不缠足运动中的潜力。维新派一方面大力载文抨击缠足之害,另一方面,积极报导与不缠足组织相关的各种消息,刊登章程、发佈告示,刊登题名,并频繁地报导不缠足会的活动。这些努力使得许多进步的人士形成了反缠足的观念,对缠足的陋习产生了深远的影响,在不缠足的里程碑上有不可磨灭的贡献。

值得注意的是,在传教士的话语体系中,中国女性的形象逐渐被塑造为苦难、悲惨、受困于桎梏的弱势群体。这种形象释放出一种信息,即女性需要依赖基督教文明才能获得解放。传教士将女性定义为「被拯救」的角色,而基督则成为「拯救者」,通过福音传播,来「拯救」身处黑暗中的「异教」女性。此外,报刊也为天足会和女校的建立奠定了舆论基础,并在宣传反缠足和传教活动中起到了重要的宣传作用。

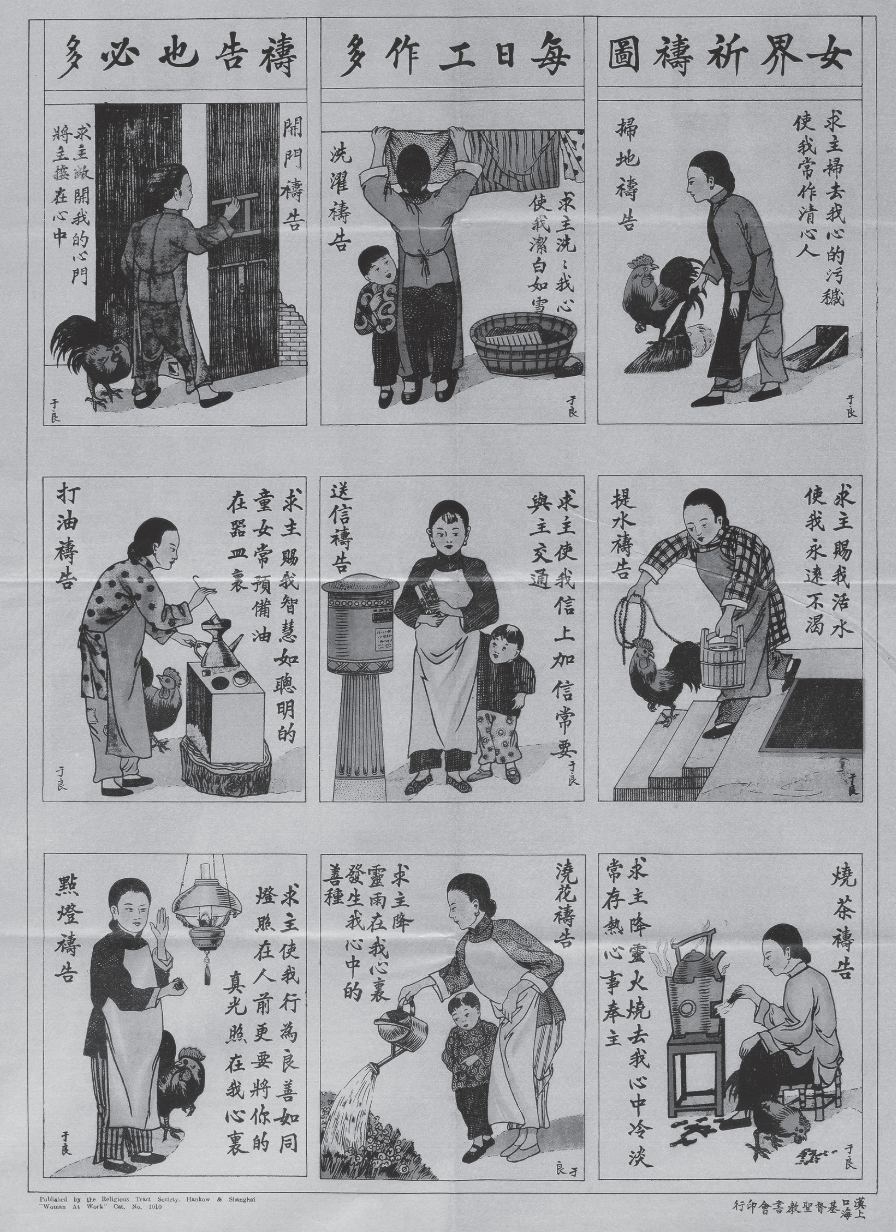

(二):创立女校

在中国漫长的封建社会中,女子教育一直未被纳入历代学制系统,受到「女子无才便是德」、「女子识字多致诲淫」等封建观念的束缚,中国女性长期被局限在家庭角色中。传统的女子教育围绕《女诫》、《烈女传》、《女孝经》、《闺范》以及《女范》之类的女教内容,其教育目的是培养封建女子成为「贤妻良母」,这与男子所接受的以改变社会地位和背负家族期望的教育是完全不同的。因此,中国古代女子长期缺乏系统的文化教育,处于一种蒙昧的状态,这严重地阻碍了女子教育的发展。随着法国强迫清政府签订了《黄埔条约》,其中规定:「凡法兰西人按照第二款,至五口地方居住,无论人数多寡,听其租赁房屋及行栈贮货或租地自行建屋,建行。法兰西人亦一体可以建造礼拜堂、医人院、周即院、学房、坟地各项......倘有中国人将法兰西礼拜堂、坟地触犯损坏,地方官照例严拘重罚。」44在前期,外来传教士为了传播福音,透过报章、小册子、通俗易懂的民谣以及传单来宣扬(附录三),然而不幸的是传教士发现他们所发的宗教小册子不是当废品卖掉,就是用来包东西或者做鞋底,成效可谓微乎其微。加上他们发现,中国妇女佔人口的一半,几乎都是文盲和缠足女子,除了社会地位惊人的低下,女人无法通过阅读获知教义更加影响他们传播福音的速度,毕竟缠足无法到稍远的教会听道礼拜,如郭弼恩神父(Charles le Gobien ,1653年-1708年)的信中曾提到:「中国妇女从不走出家门,也不接待男士们的访问…… 以至于她们最关心的是将脚缠小,自己剥夺自己行走的权利。」45

于是「教徒中,很多人明确信奉男女平等的原则,而且决心投人一场十字军运动,以争取中国男女平等的权利。」46传教士意识到必须通过学校教育能培养出一批略具知识的基督教徒,「特基督教会之学校,初非专门之教育家所设立,其志并不在教育人才以促进教育之进步,乃欲以学校为一补助之物,以助其宣传福音之业。」47以扩大基督教在中国人心中的影响。另一方面,通过高一级的学校教育培养中国未来的传教者和精神领袖,将来对中国施加永久的和最有力的影响。此外,传教士还意识到通过教会女子学校教女性教徒学字,「为各教堂的中国传教士培养所谓的贤内助以便其结婚后能説明其夫做传教的工作。」48 还可以增加信徒的人数。由此,为了更好传播福音,传教士走上了兴女学、办女校之路。

中国女子学校之设立,创始于一八二五年。是年一英国女子名格兰脱(Miss Grant)者,始设一教授中国妇女之学校于新加坡,九年后又有若干英国妇女,组织一东方妇女教育促进会。阅三年,即一九三七年,此会中之一传教士亚尔德西女士(Miss Aldersey)又设一教授中国女子之学校于爪哇。 一八四二年五口通商,亚尔德西女士乃赴宁波,阅两年乃在该处设立中国最大之女学校焉。于一八四四年至一八六零年之间,又有十一教会女学校,设立于五埠焉。49因各传教士纷纷效彷故开创了「教会所至,女塾接轨」。的局面。(附录四)

宁波教会女校的创立始于鸦片战争之后,当时由于「时风未开,甬人颇疑虑,裹足不前」50,加上战争在宁波人们心中留下的耻辱和痛苦,还没有抹去,所以人们对于西方的事物十分恐惧,进而普遍抵制传教士的传教活动,而作为教会附属物的宁波教会女校,当然也不太受欢迎。在女校招生之初,各种谣言四起,人们纷纷传播她是魔鬼化身,能杀害亲人再来算计他人的孩子;说她办学是假,为把孩子骗取挖眼珠、炼药水是真。51 因此,女校的招生一度陷入困境。除此之外,中国女子一直都是以家庭教育的方式来进行培养的,是不能进入学校学习的,西方传教士打破了这一千年的传统,为女性设立学校,这与中国的封建观念和当时社会的思维背道而驰。因此招致了中国封建势力的强烈反对;加上在旧时的中国社会裡,只有男孩才需要上学而「女子无才便是德」的传统观念,也使得传教士们开办女学的行为在当地人看来是不可理喻的,所以一直有着「男孩上学还可以,至于女孩教她们何用」52 的质疑声。即使有贫苦的女孩入学,也很快因舆论压力而退学,如柯夫人创办的长老会女塾最初就只有2名女学生。「学生入学的不多,而中途退学的还不少,女校尤为如此。」53可见,教会女校创办初期,举步维艰,于是传教士们实行了免费教育,非但实行免费教育,甚至学校还对上学的女孩「倒贴」,「最初之时所能招到的学生,不过是使婢弃女及最穷苦者的女孩,因校中有衣食之供给,所以敢冒与洋人接近的危险。」54此时的女校并未有放足之说,毕竟因生源不足,即使「三寸金莲」违背教徒们「崇尚天然」的思想,他们也对缠足女子一般不加禁止,毕竟在传教士们看来要使中国福音化,就必须创造一个有利福音传播的途径,这时期的女性巧合地满足了这个作用,她们大部分不是孤儿就是贫困者,处于无依无靠的情况下一旦接受基督的帮助,不但对宗教思想不反感,反而更加虔诚信奉,有利福音传播。而这些女性也会成为教会女校的「门面」,向其他人展示,进入女校不但有学习的机会,还能摆脱女性地位低微的局面,与教会中的男性教徒平起平坐。

到了十九世纪七八十年代,随着洋务运动的开展,中国掀起了一阵「西艺热」。这一时期,大量的美国女传教士随着丈夫或是经由国家派遣,或是远渡重洋来到中国。到1890年,女传教士佔到美国传教士人数的60%。55这些女传教士以「妇女工作为妇女」(Women's Work for Women)作为其传教活动的核心动力。她们多数拥有高等学历,来到中国后主要从事教育活动,实践女性教导女性的原则,避免了「男女授受不亲」的道德观,除了使中国妇女更容易接受而进入女校外,她们还可以到女子家中进行教学和传道,故「教会创办的女子日校和寄宿学校达到120多所,学生2100多人。」56 在这种情况下,教会女校不再需要担心生源问题,因此开始明确禁止缠足女子入学,甚至开设体育课程,让女性渐渐通过体操课体会到不缠足和体育锻炼带来的身心愉悦。女学生对放足本能的抗拒到逐渐接受,纷纷放宽自己的脚,成为反缠足运动的主力军。英国女传教士林惠生夫人(Mrs D.B.Drake,?—?)称「我们绝对不採取强制的和压服方法,是因为我们希望她们这样做是出于醒悟,而不仅为了取悦我们,或者看作是教会的一种习惯。57 可以看出,教会女校已成为反缠足运动的主要推动者。对于数千年以来被剥夺平等教育权的中国女性来说,是一次空前的解放,它结束了中国妇女「女子无才便是德」的陈腐观念。然而,教会女校最基本的职责和使命仍然是以传播基督教福音为主,其反缠足和办学活动主要是为了吸引女性入教。因此,在中国的基督教传教士中,曾公开表示:「将来从教会学校毕业的男男女女,将会成为将中国转变为一个基督教国家的关键。」58

戊戌时期,以康有为和梁启超为代表的维新人士深刻认识到,只有使女性获得知识,改变其封建的愚昧观念,让她们能够走出家门,不再成为依附于男性的「吸食者」,才能真正成为国家的「出力者」。他们认为,这是改变当时国家虚弱和民族衰退现状的关键。他们坚信,不能再让女性在学习的年龄阶段,得不到正确的教育而反而受到缠足之苦。

因此,在1898年5月31日,中国人自主创办的第一所女学校在上海成立,最初名为「桂墅里女学会书塾」,后来更名为「中国女学堂」,又称「经正女学」或「经氏女学」。该校是由上海电报局局长经元善(1840年—1903年)发起创办,并得到了康有为、梁启超(1873年—1929年)、严復(1854年—1921年)等维新人士的大力支持。59在他们看来:「今者欲救国,先救种,欲救种,先去其害种者而已。夫害种之事,孰有如缠足乎」,以及「缠足一日不变,则女学一日不立」。因此,他们呼吁广大女性勇敢地解除脚上的束缚,走出困住她们的四面牆,进入女校接受教育。

并将「禁止缠足」视为「兴女学」的基本条件。在这一基础上,维新人士在教会女校推动体育活动的推动下,在《万国公报》上发表了名为《上海创设女学堂记》的文章,文中描述了中国女学堂首开女学风气的盛况,并在介绍课程中强调:「兼及体操,针黹,琴学之类,以资质之高下,定课程之多寡」。60由此可见,维新人士放足运动中将女子的缠足提升到「强种保国」、「救亡图存」方面的思想,为后来维新人士接受女子体育、宣导女子体育、重视女子体育与发展学校女子体育做了思想的铺垫。而且1907年,清政府学部更颁布了《学部奏定女子小学堂章程》和《奏定女子师范学堂章程》,61「以不缠足为第一要义」为目的。62女学堂章程中明文规定,明确规定:「女子缠足最为残害肢体有乖体育之道,各学堂务一律禁除,立矫弊习」63将放足运动正式的引入了学校,还专门制定了反缠足的教科书,如1906年翰墨林书局印行的《劝不缠足浅说》与1909年学部图书局印行的《初等小学堂五年完全科图文教授书》中《戒缠足》课文。64

儘管中国社会中男女意识的差异逐渐减弱,男女平等的观念也逐渐传播,但教会女校无疑对中国传统的男女角色模式产生了震撼。通过女校的教学,中国女性在身体、智力和精神上逐渐得到了解放。然而,这一切似乎都是基督教传教士为传播福音而採取的手段。如笔者在上文有提及过,教会创办女校主要目的是培养女性成为福音工作者或助手,并树立高雅的女性基督徒形象作为受福音影响的范例。因此,他们协助女性提升认知和反对缠足的目的并不是真正为了女性的利益,而是为了方便女性为教会和传教士服务。事实上,除了必修的宗教课程外,女校的其他英文课本都是宣传美国的强大,这些都是建立在基督教信仰之上,旨在进一步「洗脑」女校学生使她们更加信奉教会。在这样的环境下,中国女性的人生似乎已被预先安排,她们依然无法摆脱「工具人」的命运,只是主宰她们的从中国男性变成了传教士。

此外,儘管基督教宣扬上帝面前人人平等,但也存在保守的观念,例如认为女人出自男人的肋骨、女人被创造出来是为了协助男人作工等,女子需服从、支持丈夫,其生活的重心依旧在家庭之。65 这就与中国传统儒家思想具有相似之处,那麽在此等环境灌输之下,传教士连自己国家的女性都没能从家庭中解救出来,谈何为中国女性谋求平等,这一切的一切,这似乎只是为了更容易传入中国的教义。

而维新人士也将鼓励女性不缠足、进入学校学习视为一种救国策略。他们认为,如果女性不再缠足,就能更加努力地投入生产,为家庭和国家赚取更多收入,从而改善困境。然而,这并不是真正考虑到女性能够独立地承担家庭和社会责任,而是男性在背后操纵一切。

(二):戒缠足会

1874年,麦嘉温(Macgowan John,?—1922年)是伦敦宣教会(The London Missionary Society)成员,其在厦门成立了中国的第一个劝禁缠足团体。为了使当地的人们更容易接受,故斟酌了当地的信仰和用语,将此命名为「Heavenly Foot Society」,虽然直译为「天(赋)足会」,但其正式的中文会名为「戒缠足会」。 因麦嘉温觉得虽然中国人对于上帝的概念并不熟悉,但他们所称的「天」,也是一股神秘的力量,在某些面向上类似于上帝。因为根据古圣先贤的教诲,人乃授命于天66。既然如此,女性也是同一股力量的产物,因此,小女孩天生的双足,其优美的构造,同样也是上天的杰作。67对于创戒缠足会此事,抱拙子(?-?)曾在报刊上评价:对于不缠足,「诲者虽谆谆,而听者殊藐藐。牧师见信徒积习未肯卒改,心焉虑之,于是乃共设一会」68由于天足会作为一个自愿的组织,没有任何强迫性,入会与否完全是个人的自由,加上因教会性质,在宣传反缠足时,还利用教会信徒对于上帝的信仰,言明「缠足之事,实僭上帝之权,犯罪匪轻」。因此,起初只有极少数有勇气的妇女在麦氏的誓约书上签字,根据麦克高回忆,天足会成立之时共有九人加人。随后声势逐渐扩大,1879年,自愿加人天足会的有80馀家。虽然厦门戒缠足在当时影响十分有限,但是对之后各地的戒缠足起了一个借鑑。

在1895年4月,以英国立德夫人(Alicia Bewicke,1845年-1926年)为首的外籍妇女联合传教士主动致函《万国公报》谆嘱译登宣传,「曩在上海,创立一会,取名天足,劢劝大家闺秀,兼及小家碧玉,务使白莲万朵,同放瑶池,用杜残忍之机心,而完自然之本体」69。于是以上海为总会的「天足会」就此诞生。立德夫人明白中西方风俗的差异「是故西国有西国之风俗,中国有中国之风俗,以不可强人而就我也」70故该会以「普劝人不缠足」,使中国妇女「皆保有天然之足」为宗旨,并规定凡不愿为女儿缠足者均可入会,并要求入会成员的孩子必须与不缠足的女子结婚,这个宗旨也成为了以后不同戒缠足会的基本规矩。为了推动废除裹足运动,天足会会长立德夫人曾到中国南方展开了她的反对裹足之行,一方面劝教会以外的人爱其妻女,推动天足,另一方面向基督教会中人传播天足资讯,「当辟门讲道之时,兼劝华人,速解妻女之双行缠,以广爱人之量」71如天足会在修道院演说,虽有语言障碍,但她们也没有放弃,而是选择写文章及聚会鼓励女播道中人,肩负劝戒缠足之任。因女播道会中人,皆能用华语劝戒,更易于宣扬天足。72天足会初期「盖各省所托办事之人,多为教会牧师,传教馀閒兼及此事,盖甚便易」73可见立德夫人等西方寓华女性并不通中文,如果没有传教士的説明,根本无法深入更广大的地区,所以她们必须借力于各地教会,通过他们的翻译传达反缠足理念,利用他们已有的社会网路,将天足会的宣传着作和言论发放扩散到广大群众之中,传教士则成为她们最为重要的喉舌,但是传教士的任务是以传道为主,故劝戒缠足为次。74不幸的是,回应者多属各地之教会学校的学生和一些较为开明的地方官绅,而一般人民对于与教会或西人有关的事务,多採敬而远之的态度,甚至漠视、破坏,在这种情况之下,天足会劝导放足变得难上加难。75根据立德夫人演说亦有留下文字记载「而十年前,不仅西人笑馀等以无成,即华人之中亦多讥馀等为狂妄者」。76

期后适逢甲午战争失败,为了救国图存,国人从国家大义的角度开始积极倡导废除缠足的陋习。故不久即有人在《万国公报》上赞文呼应说:「西人寓华已久,深知此为风俗之一大弊,故亟思设会以救之吾知中华不乏有识之士,亦必有着为论说,挽此颓风,与西人相为表者。使于馀年之恶习,竟有改革之一日。」77 于是,支持不缠足的中国士人也纷纷开始回应,最积极莫过于之前维新运动波及的地区,几乎都成立了「不缠足会」、「戒缠足会」和「立天足会」组织,其中包括由康有为、梁启超、谭嗣同(1865年—1898年)、唐才常(1867年—1900年)这样的维新健将,都是不缠足运动的当然首领。而笔者认为各地这麽多人回应,除了国人对于救国的使命,也离不开前期立德夫人到处宣传,才使天足思想在中国许多地方散播,让不同地区的国人有一个基本的认知,后期才得到这麽多人的回应,使长期束缚中国女性的缠足陋习得以鬆动,故立德夫人在戒缠足上功力是不可抹灭的。康有为深知女性缠足纯为了男性,了解缠足对于中国婚姻的重要性,「缠足不知所自始也,要而论之,其必起于污君独夫民贼贱丈夫。」78所以必须解决这个根深蒂固的婚姻问题:男子愿意娶不缠足的女子为妻,家庭愿意接受不缠足的媳妇;同时也必须让女子的家庭相信,他们的「大脚」女儿也是能找到好人家作为归宿的。故其会规定「凡入会人所生女子,不得缠足。凡入会人所生男子,不得娶缠足之女。凡入会人所生女子,其已经缠足者,如在八岁以下,须一律放解。如在九岁以上,不能放解者,须于会籍报明,方准其与会中人婚娶」外,更明确规定「使会中同志,可以互通婚姻,无所顾虑,庶几流风渐广,革此浇风。」79然而,虽然不缠足会希望透过缠足的根源来对症下药,使缠足能自禁,但缠足问题是多源的,即使根源破坏,不是代表缠足问题就能解决。如湖南的不缠足会最初是由地方长官湖南学政徐仁铸(1863年—1900年)、按察使黄遵宪(1848年—1905年)创办的,贊助者为12位湖南籍地方绅士,会员约1060人,全是男性,而会裡虽有互通婚姻的规定,却仅仅在官绅之间,而与贫困之家是决不能联姻的。比如,有的不缠足会规定「入此会者专约士绅倡优,隶卒不与」80,显示出会内仍然遵循的是封建时代的门当户对的婚姻观念。

再者,不缠足会或天足会表面上是一人入会,实际上是代表全家人加入,毕竟当时参加不缠足会的全部是男性会员,而男性在家裡有绝对的权力,毕竟这样才有「管理家庭不再缠足之权」,81能够保证女儿不缠足或不娶缠足女性作媳妇,这样才能「实行家庭永远不缠足之责任。」82而这个过程中,男子始终的角色是宣导、鼓吹、订协定的,而真正被放足的妇女却根本没有参与的话语权。放足变成名曰为妇女做好事,但男权意识依旧强横。即使有同时期妇女组织的不缠足团体,但却寥寥无几。而这些女性组成的不缠足会制定的章程只是宣传放足的益处、如何放足以及放足之后所穿鞋样式等,并没有通婚的规定,可见婚姻大事也只是男性主导的,83不缠足运动的声音也理所当然的变成男性中心主义的话语。这个时候,高喊兴民权的维新志士显然没有真正意识到妇女的权利和地位问题,即使想到了也会心安理得地将之放在男人附庸的位置上。在《湘报》上,倡议不缠足的文章是与褒扬殉夫的烈妇之文排在一起的。84

中国女子的缠足起源于南唐,宋朝时逐渐兴起,明清时期达到鼎盛,成为一种普遍现象。这背后的原因複杂而多样,包括审美观念的推崇、礼教观念的规制、择偶标准的约束、上行下效的模彷以及文人骚客的宣扬和鼓吹。因此,「悠悠千载一金莲」不仅束缚了中国女性的身体,更深层地束缚了她们的心灵,成为摧残妇女肢体的行为。女子幼年缠足备受苦楚,长大成人后,双足犹如钉上脚镣,终生步履蹒跚,行走不便,严重影响了她们从事生产和日常生活。然而,在当时的社会环境下,女性不能也不愿说不,毕竟她们需要依附于男人,没有选择的权利。

鸦片战争的战败,西方新思潮的涌入中国,带来了男女平等、天赋人权等理念。来华传教士和西方妇女为首等外来力量,通过办报、集会演说、开办女子学堂、创设天足会等多种方式,力开展「召痼疾」、「戕生命」的废缠足论宣传与不缠足实践活动。而国内有识之士受西方传教士的影响,也产生禁缠足与发展学校女子体育的萌芽,并且以「强种保国」、「救亡图存」的口号推动放足运动与学校女子体育的发展。大家在反缠足的过程中相互影响、借鑑,这样声势浩大且主题看起来像是解放妇女的运动,实际却仅仅以此为旗号,为各自的阵营谋划。

在外来的传教士眼中,他们创立的报刊介绍了大量关于西方近代科学、文化、思想、政治和经济等方面的知识,主要是为了借助西学来辅助传教,试图透过西学的宣传展示西方文明的优越性,以获得中国人对传教士的尊重和信任,进一步减少中国人对基督教的抵触情绪,使基督教在中国得到传播和接受。他们最终的目的是要「从根本上改组中国文化」85 因此反对妇女缠足只是他们多种手段中的一项。其所建立的教会女校和天足会的初衷也是为了更好传教而诞生的,毕竟千年来女性一直被缠足束缚,如果传教士可以帮助她们解除束缚,女性就会感恩以及信任他们,教会就会吸收大量女性信徒,这样不但可以为本地传道准备同样信仰基督教的妻子,还可以以女学生为渠道,从而与她们的家庭、邻里建立起联繫,吸引更多的信徒。再者,教会女校培养的学生可能会成为中国社会上「有头有脸」的成功人士,「他们在将来要对中国同胞施加最巨大的和最有力的影响。」86毕竟,在悠久的中国历史上,只有那些受过儒家教育的士人才能胜任国家重要的位置,如果「从受到儒家思想教育的人那裡夺取他们现在所佔有的地位,我们必须培养受过基督教和科学教育的人,使他们能够胜过中国的旧士大夫。」87 可见,传教士对于反缠足的付出只是出于佈道传教之需要,为了能够让基督教会在中国扎根,改变中国人的思想、信仰而做出的举动。

而维新人士虽然表面上站在女性的立场,协助她们抛弃束缚她们的千年缠足,却有意无意地将缠足扣上了祸国罪名,把不缠足和国家强盛画上等号,实际上是把「救亡图存」的责任抛到妇女头上去。儘管表面上是为了妇女着想,却隐藏着浓厚的男性主义观念。在这些提倡不缠足者的口吻里,女性被牢固地定位在家和生育领域,通过兴女学和女子体育提高中国女性知识和健康水准,目的不过是为了让女性更好地服务家庭,去培养和教育后代,可见仍将女性定位在「贤妻良母」的范畴内,这显然没有摆脱男主外女主内的传统封建观念模式。再者,对于这些提倡不缠足者来说,缠足本应是家庭内部事情,或者说是闺阁之内的事情,这些对于他们男人来说是有着绝对的权力和控制,毕竟女性是他们的财产之一。但是在外来传教士们的集会中,缠足被赤裸裸地呈现在公众面前,成为攻击他们的利器。因此,为了自己的脸面,他们试图将自己从缠足的源头抹去,化身为鼓励女性放足的支持者,却忘了女性一开始缠足为的是「博君一笑」,从而得到他们的爱,而现在他们喜欢反足,女性同样为了他们也会做出同样的选择,他们依旧是不可一世的统治者,反缠足再一次变成他们手中的权力,女性的人生再次被他们主导。不缠足沦为一场游戏,一场满足男性控制权的游戏,女性只能再次顺从。

(一)书籍:

1.米怜:《基督教在华最初十年之回顾》(香港:马六甲英华书院,1820年),页10-23。

2.庄俞贺、圣鼐:《中国三十年之中国教育》(北京:商务印书馆,1931年),页111。

3.姚灵犀:《採菲录》(天津:天津书局,1934年),页10。

4.陈东原:《中国妇女生活史》(上海:上海商务印书馆,1935年,页319。

5.晴波、彭国兴编校:《陈天华集》(长沙:湖南人民出版社,1958),页15

6.英德贞:《施医信录缠足论》(台北:台湾华文书局印行,1968年),页28-30。

7.林乐知:《论女俗为教化之标誌》(台北:华文书局影印合订本,1968年),页70-87。

8.陶宗仪:《南村缀耕录》(北京:中华书局,1980年),页8。

9.胡应麟:《少室山房笔丛》(北京:中华书局,1980年),页149。

10.高时良:《中国近代学制史料(第四辑)》(上海:华东师范大学出版社,1980),页26。

11.志钧编:《康有为政论集(上册)》(北京:中华书局,1981年),页336。

12.方汉奇:《中国近代报刊史》(山西:山西人民出版社,1981年)上册,页19。

13.陈学恂:《中国近代教育史教学参考资料(下)》(北京:人民教育出版社,1987年),页15。

14.汤清:《中国基督教百年史》(香港:香港道声出版社,1987年),页557。

15.李楚材:《帝国主义侵华教育史料—教会教育》(北京:教育科学出版社,1987年),页5。

16.中国社会科学院世界宗教研究所:《中华归主:中国基督教事业统计(中册)》(北京:中国社会科学出版社,1987年),页80。

17.虞和平编:《经元善集》(武汉:华中师范大学出版社,1988年),页320。

18.中华全国妇女联合会妇女运动历史研究室编:《中国近代妇女运动历史资料(1840--1918)》(北京:中国妇女出版社,1991),页22。

19.顾长声:《传教士与近代中国》(上海:上海人民出版社,1991年)页234。

20.方汉奇:《中国新闻事业通史》(北京:中国人民大学出版社,1992年)第一卷,页353。

21.刘广京编:《剑桥晚清中国史上册》(北京:对礼会科学出版社,1993年),页627。

22.熊月之:《西学东渐与晚清社会》(上海:上海人民出版社,1994年),页296。

23.李又宁、张玉法合编:《近代中国女权运动史料,1842-1911)》(臺湾:龙文出版社,1995年7月),下册,页875。

24.林语堂:《林语堂文集》(北京:作家出版社,1995年),页3-5。

25.何晓夏 史静寰:《教会学校与中国教育近代化》(广州:广东教育出版社,1996年),页37。

26.阎光芬:《中国女子与女子教育》(河北:河北大学出版社,1996年),页212。

27.花之安:《自西徂东》,(上海:上海书店出版社,2003),页116-119

28.秦军校:《为小脚女人留影》(香港:中国图书出版社,2005),页2-12。

29.李提摩太:《亲历晚清四五十年--李提摩太在华回忆录》(天津:天津人民出版社,2005),页242。

30.熊贤君:《中国女子教育史》(太原:山西教育出版社,2006年),页177。

31.张传保修、陈训正、马瀛纂:《民国鄞县通志·政教志》(宁波:宁波出版社,2006年),页1122。

32.高洪兴:《缠足史》(上海:上海文艺出版社,2007年),页52-324。

33.董仲舒:《春秋繁露·玉杯》(河南:中州古籍出版社,2010年),卷1,〈玉杯〉第2,页8。

34.丁韪良:《中国觉醒》(北京:世界图书出版公司,2010年),页228。

35.杨兴梅:《身体之争:近代中国反缠足的历程》(北京:社会科学文献出版社,2012年),页89。

36.Dorothy Ko, Teachers of the Inner Chambers:Women and Culture in Seventeenth-Century China(Stanford:Stanford University Press,1994).

37.Howard S Levy, Chinese Footbinding :The History of a Curious Erotic Custom(Gravesend: Bell Publishing,1966).

38.Ida Belle Lewis, The Education of Girls in China(New York:Columbia University,1919).

39.Jackson Beverley, Splendid Slippers:A Thousand Years of an Erotic Tradition(Berlekey: Ten Speed Press,1997).

40.Jane Hunter,The Gospel of Gentility:American Women Missionaries in Turn-of-the-CenturyChina(New Haven: Yale University Press,1984).

41.John Macgowan, How England Saved China(London: T. Fisher Unwin, 1913).

42.Virginia Chui Tin Chau, The Anti-Footbinding Movement in China(1850-1912)(New York:Columbia University,1965).

(二)期邗论文:

1.崔运武:〈近代中国教会女子教育浅析〉,《史学月刊》,第2期,(1988年2月),页43-45。

2.闵杰:〈戊戌维新时期不缠足运动的区域、组织和措施〉,《贵州社会科学》第6期,(1993年6月),页103。

3.夏晓红:〈清末的不缠足与女学堂〉,《中国文化》,第11期,(1995年6月),页205。

4.赵新平:〈浅析清末不缠足运动巾的避向势力〉,《忻州师范学院学报》,第4期,(2002年6月),页76。

5.傅琼、李浩:〈来华传教士与近代中国的戒缠足思潮〉,《南方文物》,第1期,(2003年1月),页97-98。

6.郝先中:〈传教士与近代中国的放足运动〉,《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》,第3期,(2004年1月),页109-111。

7.赵新平:〈浅析清末不缠足运动巾的避向势力〉,《忻州师范学院学报》,第4期,(2004年8月),页76。

8.李颖:〈基督教与近代中国的反缠足运动—以福建为中心〉,《东方论坛》,第4期,(2004年8月),页96。

9.王海鹏:〈《万国公报》与天足会〉,《贵州社会科学》,第1期,(2006年1月),页137-138。

10.曹开菊:〈传教士反对中国妇女缠足的主要方式〉,《法治与社会》,第1期,(2006年10月),页205。

11.左芙蓉:〈缠足与近代中国妇女解放研究述评〉,《昆明理工大学学报(社会科学版)》,第8期,(2007年12月),页24-27。

12.仪亚敏:〈教会女校的兴办及对中国近代女子教育的影响〉,《才智学报》,第1期,(2008年11月),页128。

13.张军亭:〈20世纪初中国妇女参政运动兴起探析〉,《武汉大学学报(人文科学版),第4期,(2008年7月),页471。

14.刘人锋:〈晚清妇女报刊诞生原因探析〉,《湖南农业大学学报(社会科学版),第4期,(2008年8月),页91-94。

15.郭彦华:〈浅析中国古代女子缠足〉,《中国校外教育:中旬》,第1期,(2010年10月),页10。

16.卞昭:〈西方教会与近代中国女子教育的兴起〉,《世界经济与政治学报》,第7期,(2011年11月)页14-15。

17.万笑男:〈浅谈缠足女性的主体意识〉,《兰州教育学院学报》,第9期,(2012年12月),页13。

18.周庆:〈论晚清女子教育对妇女解放的作用〉,《大学教育学报》,第9期,(2012年6月),页37-38。

19.李叔君:〈女性身体与权力渗透:缠足在话语中的历史呈现〉,《社会科学家学报》,第6期,(2012年6月),页36-38。

20.苏全有、游思静:〈从诗歌看清末国人缘何反对缠足〉,《平顶山学院学报》,第4期,(2013年8月),页26-27。

21.雷俊霞、祁凯丽:〈近代不缠足运动的啓示〉,《神州百家论坛》,第10期,(2013年2月),页232。

22.张慧:〈缠足源起及至全盛过程中文人扮演的角色〉,《青春岁月〉,第4期,(2013年03月),页380-382。

23.肖庆群:〈戊戌维新派女子体育论〉,《体育文化导刊),第1 1期,(2013年11月),页135-136。

24.陈文联、张梦:〈来华传教士与近代中国的反缠足运动〉,《云梦学邗》,

第2期,(2014年3月),页52-55。

25.王以芳:〈两种符号秩序的冲突———19世纪美国传教士塑造的中美女性形象的比较研究〉,《贵州社会科学》,第5期,(2014年5月),页147-150。

26.刘方玮:〈康广仁与上海不缠足会关係探析〉,《韶关学院学报·社会科学》,第9期(2014年9月),页101-102。

27.玉金壮:〈辛亥革命派女子教育论〉,《体育文化导刊》,第6期,(2014年6月)页174。

28.王美英:〈晚清的女子教育与女性意识的觉醒〉,《武汉大学学报(哲学社会科学版),第1期(2014年1月),页127-128。

29.文善、恬杨、慧馨、张选惠:〈缠足与女性民族传统体育〉,《体育科学进展》,第2期,(2014年5月),页52-56。

30.郭辉:〈简论清末时新小说中的缠足书写〉,《文学与文化》,第4期,(2015年11月),页63。

31.秦方:〈近代反缠足话语下的差异视角——以19世纪末天津天足会为中心的考察〉,《妇女研究论丛》,第03期,(2016年5月),页63-70。

32.杨慧:〈近代中国教会女子教育与妇女解放〉,《北方论丛》,第6期,(2016年11月),页73。

33.吴泉成:〈美国在华教会与近代中国女子教育〉,《高教学刊》,第24期,(2016年12月),页249-250。

34.秦方:〈从幽闭到出走———清末民初女性困顿-解放话语形成及实践〉,《妇女研究论丛》,第4期,(2017年7月),页46-57。

35.李思思:〈教会女学与近代中国女子教育〉,《吕梁学院学报》,第5期(2017年10月),页56-57。

36.李晨希:〈从被缠足妇女角度看近代反裹足、放足运动〉,《丝绸之路学版),第1期(2017年6月),页35-36。

37.赵彦乔:〈传教士女性启蒙文学译介与中国妇女现代启蒙〉,《中国地质大学学报 (社会科学版)),第6期(2017年11月),页145- 149。

38.李文泰:〈鼓浪屿在中国妇女解放事业中的作用探析—以马约翰的「天足会」为例〉,《鼓浪屿研究》,第2期(2018年08月),页52-55。

39.吴敏:〈立德夫人与清末反缠足活动研究〉,《重庆第二师范学院学报》,第2期(2019年3月),页46-48。

40.杨圆梦:〈基督教传教士与近代中国女性陋俗文化变革〉,《西部学刊》,第9期(2019年5月),页69-70。

41.张莲波:〈晚清不缠足会的特点—会员之间子女互通婚姻〉,《天中学刊》,第3期(2019年6月),页131-134。

42.尹翼婷:〈「他者」眼中的近代中国新女性——以英国圣公会女部传教士为个案〉,《宗教学研究》,第1期(2022年3月),页222-229。

(三)学位论文:

1.陈欣:《清末教会女校的创兴及其影响研究》(辽宁师范大学硕士学位论文,2009年),页21-24。

2.郑素青:《美国传教士与中国女子教育》(暨南大学硕士学位论文,2009年),页21-24。

3.郑武良:《戊戌时期维新派不缠足运动研究》(浙江师范大学硕士学位论文,2010年),页18-21。

4.秦奋:《清朝晚期至民国中期福州女子教育研究(1850-1937)》(福建师范大学硕士学位论文,2010年),页10-16。

5.曾繁花:《晚清女性身体问题研究—基于若干报刊的考察》,(暨南大学博士学位论文,2011年),页14-20。

6.赵萍 :《近代浙江教会女校研究》(宁波大学硕士学位论文,2011年),页10-11。

7.周晓玲 :《近代来华传教士报刊与中国女性观念启蒙》(辽宁大学硕士学位论文,2011年),页18-25。

8.聂卉:《1840-1911年英国女性来华游记研究》(北京大学硕士研究生学位论文,2012年),页21-23。

9.赖海平:《清末社会改良活动——以《大公报》为中心考察(1902-1911)》(天津师范大学硕士学位论文,2012年),页10-16。

10.周晓玲:〈近代来华传教士报刊与中国女性观念启蒙》,(辽宁大学硕士学位论文,2011年),页18-25。

11.黄媛:《身体的解放:太平天国蓄髮、放足令探析》(苏州大学硕士学位论文,2012年),页21-24。

12.王美玲:《从缠足习俗看中国古代的女性角色》(哈尔滨师范大学硕士学位论文,2013年),页20-36。

13.张梦娇:《清代广东乡村妇女缠足与康有为粤中不缠足会研究》(华南农业大学硕士学位论文,2013年),页24-36。

14.陈婷:《清末女学堂和女学生身体(1895-1911》(浙江大学硕士学位论文,2017年),页13-25。

15.任巧:《从晚清反女子缠足看中国女权的发生》(西南政法大学硕士学位论文,2017年),页15-31。

16.任巧:《从晚清反女子缠足看中国女权的发生》(西南政法大学硕士学位论文,2017年),页15-31。

17.李敏:《晚清来华西方人视域下的中国妇女生存状况》(内蒙古大学硕士学位论文,2018年),页21-43。

18.胡金环:《近代中国放足运动与学校女子体育发展的关係研究》,(曲阜师范大学硕士学位论文,2021年),页39-56。

19.刘言:《晚清妇女报刊反缠足报导中的女权主义视角研究(1898—1912)》(南京师范大学硕士学位论文,2021年),页34-50。

(四):报章

1.《救世当然之理》,《万国公报》,1874年9月5日。

2.〈厦门戒缠足会〉,《万国公报》,1879年3月22日。

3.〈教会聚集续记〉,《万国公报》,1887年10月27日。

4.〈闻泰西妇女设天足会感而书此〉,《申报》,1895年5月4日。

5.〈戒缠足会叙〉,《时务报》,1896年12月1日。

6.〈戒缠足录跋〉,《万国公报》,1897年。

7.〈卫足会谱凡例〉,《湘学报》,1898年2月。

8.〈戒缠足论〉,《万国公报》,1898年11月。

9.〈论中国变法之本务〉,《万国公报》,1903年2月21日。

10.〈常州不缠足会章程〉,《岭南女学新报》,1903年6月。

11.〈哀女子之行为不自由也(一名劝解缠诗)〉,《女学报(上海 1904)》,1904年。

12.〈南丰天足会章程〉,《警钟日报》,1904年07月25日。

13.〈论缠足之害及其关係〉,《万国公报》,1905年11月。

14.〈锦州劝戒缠足浅说〉,《万国公报》,1905年。

15.〈学部奏定女子小学堂章程〉,《时报》,1907年3月28日。

16.〈劝戒缠足俗歌〉,《天足会报》,1907年,丁未夏季。

17.〈天足会缘起并开会办事始末记要),《天足会报〉,光绪丁未夏季。

18.〈女学生之爱国运动〉,《晨报》,1919年5月8日。

19.〈妇女传教工作十年汇义〉《和团研究会通讯》,1992年。

20.〈清末的天足会(1895-1906)〉,《国史馆馆刊復刊),1994年6月。

脚注 :

1.雷俊霞、祁凯丽:〈近代不缠足运动的啓示〉,《神州百家论坛》,第10期,(2013年月份缺),页232。

2.黄媛:《身体的解放:太平天国蓄发、放足令探析》,苏州大学硕士研究生学位论文,2012年,页21-23。

3.赵新平:〈浅析清末不缠足运动巾的避向势力〉,《忻州师范学院学报》,第4期,(2004年8月),页76。

4.秦军校:《为小脚女人留影》(香港:中国图书出版社,2005年),页2-12。

5.Howard S Levy, Chinese Footbinding :The History of a Curious Erotic Custom (Gravesend: Bell Publishing,1966), 234.

6.高洪兴:《缠足史》(上海:上海文艺出版社,2007年)页52-201。

7.Dorothy Ko, Teachers of the Inner Chambers: Women and Culture in Seventeenth-Century China (Stanford:Stanford University Press, 1994), 213.

8.高洪兴:《缠足史》(上海:上海文艺出版社,2007年),页324。

9.Virginia Chui Tin Chau, The Anti-Footbinding Movement in China (1850-1912) (New York: Columbia University, 1965), 32.

10.陈文联、张梦:〈来华传教士与近代中国的反缠足运动〉,《云梦学邗》,第2期,(2014年3月),页52-55。

11.傅琼、李浩:〈来华传教士与近代中国的戒缠足思潮〉,《南方文物》,第1期,(2003年月份缺),页97-100。

12.秦军校:《为小脚女人留影》,页32。

13.Jackson Beverley, Splendid Slippers:A Thousand Years of an Erotic Tradition (Berlekey: Ten Speed Press, 1997), 32.

14.姚灵犀:《採菲录》(天津:天津书局,1934年),页10。

15.胡应麟:《少室山房笔丛》(北京:中华书局,1980年),页149。

16.陶宗仪:《南村缀耕录》(上海:上海古籍出版社,2012年),页58。

17.丁鼎:《仪礼‧丧服传》(香港:社会科学文献出版社,2003年),页12。。

18.李颖:〈基督教与近代中国的反缠足运动—以福建为中心〉,《东方论坛》,第4期(2004年8月),页96。

19.赵新平:〈浅析清末不缠足运动巾的避向势力〉,页76。

20.林语堂:《林语堂文集》(北京:作家出版社,1995年),页19。

21.《北京条约》是1860年大清于英法联军攻佔北京后在北京分别与大英帝国、法兰西第二帝国、俄罗斯帝国各自签订的战败条约。其中有一条条约就是允许西方传教士到中国租买土地及兴建教堂。

22.《黄埔条约》(法语:Traitéde Huangpu或Traitéde Whampoa)又称《中法五口通商章程》,是法国与清朝签订的一个不平等条约。其中有一条条约就是法国可以在通商港口建立天主教教堂和坟地。清政府有保护教堂的义务。

23.《天津条约》是清咸丰八年(1858年)第二次鸦片战争中英国、法国、俄国、美国强迫清政府在天津分别签订的不平等条约。。其中有一条条约就是俄国东正教士人内地自由传教。

24.〈教会聚集续记〉,《万国公报》,18787年10月27日。

25.林乐知:《论女俗为教化之标誌》(台北:华文书局影印合订本,1968年) ,页54。

26.中华全国妇女联合会妇女运动历史研究室编:《中国近代妇女运动历史资料(1840--1918) 》(北京:中国妇女出版社,1991),页22 。

27.陈文、联张梦:〈来华传教士与近代中国的反缠足运动〉,《云梦学邗》,第2期,( 2014年3月),页52-55。

28.中国社会科学院世界宗教研究所:《中华归主:中国基督教事业统计(中册)》(北京:中国社会科学出版社,1987年),页80。

29.志钧编:《康有为政论集》(北京:中华书局,1981年)上册,页336。

30.同上,页336。

31.同上,页336-337。

32.米怜:《基督教在华最初十年之回顾》(香港:马六甲英华书院,1820年),页10-23。

33.方汉奇:《中国近代报刊史》(山西:山西人民出版社,1981年)上册,页19。

34.〈论中国变法之本务〉,《万国公报》,1903年2月21日。

35.方汉奇主编:《中国新闻事业通史》(中国:中国人民大学出版社,1992年)第一卷,页353。

36.〈戒缠足论〉, 《万国公报》,1898年11月。

37.〈论缠足之害及其关係〉,《万国公报》,1905年11月。

38.花之安:《自西徂东》,(上海:上海书店出版社,2003年),卷2,页116-119

39.〈厦门戒缠足会〉,《万国公报》,1879年3月。

40.John Macgowan, How England Saved China(London: T. Fisher Unwin,1913),35-36.

41.刘人锋:《晚清妇女报刊诞生原因探析》,《湖南农业大学学报》,第4期(2008年8月),页91-92。

42.〈哀女子之行为不自由也(一名劝解缠诗)〉,《女学报(上海1904)》,1904年。

43.晴波、彭国兴编校:《陈天华集》(长沙:湖南人民出版社,1958年),页15 。

44.高时良:《中国近代学制史料(第四辑)》(上海:华东师范大学出版社,1980年),页26。

45. 朱静译:《耶稣会士中国书简集:中国回忆录(第1册)》(郑州:大象出版社,2001年),页244。

46.费正清:《剑桥晚清中国史上册》(北京:对礼会科学出版社,1993年),页627。

47.李楚材:《帝国主义侵华教育史料—教会教育》(北京:教育科学出版社,1987年),页5。

48.同[46],页241。

49.李楚材:《帝国主义侵华教育史资料》(北京:教育科学出版社,1987年),页240。

50.张传保修、陈训正、马瀛纂:《民国鄞县通志·政教志》(宁波:宁波出版社,2006年),页1122。

51.熊贤君:《中国女子教育史》(太原:山西教育出版社,2006年),页177。

52.熊月之:《西学东渐与晚清社会》(上海:上海人民出版社,1994年),页296。

53.汤清:《中国基督教百年史》(香港:香港道声出版社,1987年),页557。

54.阎光芬:《中国女子与女子教育》(河北:河北大学出版社,1996年),页212。

55.Jane Hunter, The Gospel of Gentility: American Women Missionaries in Turn-of-the-Century China (The United States: Yale University Press,1984), 13.

56.崔运武:〈近代中国教会女子教育浅析〉,《史学月刊》,第2期(1988年2月),页43-45。

57.〈妇女传教工作十年汇义〉《和团研究会通讯》,1992年。

58.顾长声:《传教士与近代中国》(上海:上海人民出版社,1991年),页234。

59.李提摩太:《亲历晚清四五十年--李提摩太在华回忆录》(天津:天津人民出版社,2005),页242。

60.〈广学会·上海创设女学堂记〉,《万国公报》,1899年。

61.丁韪良:《中国觉醒》(北京:世界图书出版公司,2010年),页228。

62.虞和平编:《经元善集》(武汉:华中师范大学出版社,1988年),页320。

63.〈学部奏定女子小学堂章程〉,《时报》,1907年3月28日。

64.杨兴梅:《身体之争:近代中国反缠足的历程》(北京:社会科学文献出版社,2012年)页89。

65.尹翼婷:〈「他者」眼中的近代中国新女性—— 以英国圣公会女部传教士为个案〉,《宗教学研究》,第1期(2022年3月),页222-229。

66.董仲舒:《春秋繁露·玉杯》(河南:中州古籍出版社,2010年),页8。

67.John Macgowan, How England Saved China(London: T. Fisher Unwin,1913),28-29.

68.李又宁、张玉法编:《近代中国女权运动史料》(臺湾:龙文出版社,1995年7月),下册,页837。

69.李又宁、张玉法合编:《近代中国女权运动史料,1842-1911)》,页875。

70.〈天足会缘起并开会办事始末记要),《天足会报〉,光绪丁未夏季。

71.丁韪良:《中国觉醒》,第766页。

72.丁韪良:《中国觉醒》,第75页。

73.天足会缘起并开会办事始末记要),《天足会报〉,光绪丁未夏季。

74.吴敏:〈立德夫人与清末反缠足活动研究〉,《重庆第二师范学院学报》,第2期,(2019年3月),页49。

75.林秋敏: 〈清末的天足会(1895-1906)〉,《国史馆馆刊復刊),16期, (1994年6月),页123。

76.李又宁、张玉法编:《近代中国女权运动史料》,页837。

77.〈闻泰西妇女设天足会感而书此〉,《申报》,1895年5月4日。

78.〈戒缠足会叙〉,《时务报》,1896年12月1日。

79.闵杰:〈戊戌维新时期不缠足运动的区域、组织和措施〉,《贵州社会科学》,第6期(1993年6月),页103。

80.〈卫足会谱凡例〉,《湘学报》,1898年2月。

81.〈常州不缠足会章程〉,《岭南女学新报》1903年4月。

82.〈南丰天足会章程〉,《警钟日报》,1904年07月25日。

83.张莲波:〈晚清不缠足会的特点:会员之间子女互通婚姻〉,《天中学刊》,第3期(2019年6月),页134。

84.闵杰:〈戊戌维新时期不缠足运动的区域、组织和措施〉,页103。

85.刘广京编:《剑桥晚清中国史上册》(北京:对礼会科学出版社,1993年),页584。

86.顾长声:《传教士与近代中国》(上海:上海人民出版社,1991年),页234。

87.陈学恂:《中国近代教育史教学参考资料(下)》(北京:人民教育出版社,1987年),页15。

附錄一:

附錄二: 《萬國公報》反纏足文章

|

篇名 |

作者 |

時間 |

時間 |

|

保師母與年會議論纏足信 |

|

1875-1 16 |

320卷 |

|

纏足傷仁 |

錢梅溪 |

1875 4 24 |

333卷 |

|

裹足證據 |

錢梅溪 |

1875 5 1 |

334卷 |

|

裹足證據(續) |

錢梅溪 |

1875 5 15 |

336卷 |

|

勸漢裝女子尊古制 |

|

1875 5 15 |

336卷 |

|

年規議定傳教事宜 |

|

1876 1 8 |

370卷 |

|

革裹足敝俗論 |

張吉六 |

1877 2 10 |

426卷 |

|

裹足論 |

|

1878 8 31 |

503卷 |

|

廈門戒纏足會 |

抱拙子 |

1879 3 22 |

531卷 |

|

勸誡纏足 |

抱拙子 |

1882 10 14 |

710卷 |

|

引家當道-聲放足理兼情 |

楊格非 |

1883 1 20 |

724卷

|

|

自西姐東(貴保原質論) |

花之安 |

1883 6 9 |

743卷

|

|

纏足論衍義 |

秀耀春 |

1889 5 |

4冊 |

|

勸誡纏足 |

抱拙子 |

1893 3 |

50冊 |

|

纏足兩說:匡謬、正俗 |

天足會閨秀 |

1895 6 |

77冊 |

|

愛物及人 |

林樂知 |

1895 1 |

72冊 |

|

天足會徵文啟 |

|

1895 6 |

77冊 |

|

辯忠篇(下) |

林樂知 |

1895 9 |

80冊 |

|

纏足論 |

賈復初 |

1896 8 |

91冊 |

|

衛足說 |

番禺愚變 |

1897 2 |

97冊 |

|

勸釋纏腳說(並跋) |

趙增澤潤琴氏 |

1897 4 |

99冊 |

|

戒纏足錄跋 |

孔令偉慧仲氏 |

1897 10 |

105冊 |

|

戒纏足叢說跋 |

蔡爾康 |

1898 4 |

111冊 |

|

纏足足論(並序) |

永嘉祥 |

1898 11 |

118冊 |

|

去惡俗說 |

|

1899 12 |

131冊 |

|

天足會陳詞 |

|

1900 2 |

133冊 |

|

勸誡纏足叢說 |

立德夫人 |

1900 7 |

138冊 |

|

天足旁論 |

馮守之、顧之省 |

1900 8 |

139冊 |

|

論中國變法之本務 |

林樂知 |

1903 2 |

169冊 |

|

澄海縣禁纏足約示 |

|

1903 12 |

179冊 |

|

直督袁慰帥勸不纏足文 |

袁世凱 |

1904 1 |

180冊 |

|

天足會興盛述聞 |

|

1904 5 |

184冊 |

|

成都天足會近狀 |

李德夫人 |

1904 7 |

186冊 |

|

天足會來信 |

|

1904 10 |

189冊 |

|

記天足會演說事 |

泰百里 |

1905 1 |

493冊 |

|

記天足會第二集 |

秦百里 |

1905 3 |

194冊 |

|

錦州勸誡纏足淺說 |

高國光 |

1905 8 |

199冊 |

|

論纏足之害及其關係 |

|

1905 11 |

202冊 |

|

廈門天足會約章敘論 |

|

1905 11 |

202冊 |

|

天足會上年第九次年報單 |

任保羅述 |

1906 3 |

206冊 |

|

天足會第十次之報告 |

任保羅譯 |

1906 12 |

215冊 |

|

天足會年會紀略 |

任保羅譯 |

1907 1 |

216冊 |

|

天足會第十次報告 |

任保羅譯 |

1907 2 |

217冊 |

|

天足會長在無錫上海大會紀略 |

任廷旭譯 |

1907 3 |

218冊 |

附錄三: 教會宣傳

附錄四: 早期教會女校(1844-1860)

|

年份 |

地址 |

校名 |

創辦機構、創辦人 |

備註 |

|

1844 |

寧波 |

寧波女塾 |

埃尔德赛 |

|

|

1844 |

香港 |

女子寄宿學校 |

浸禮會,叔未士夫人 |

|

|

1846 |

香港 |

英華女校 |

倫敦會 |

|

|

1847 |

廣州 |

女子寄宿學校 |

美國傳教士,哈巴夫人 |

|

|

1850 |

上海 |

裨文女塾 |

公理會, 裨治文夫人 |

後改上海市第九中學 |

|

1850 |

上海 |

女塾 |

浸禮會,碧架 |

|

|

1850 |

福州 |

福州女塾 |

美以美会,麦利和夫人 |

|

|

1851 |

上海 |

文紀女塾 |

美國傳教士,琼斯 |

後改聖瑪利亞女校 |

|

1851 |

香港 |

女塾 |

浸禮會,約翰夫人 |

|

|

1853 |

上海 |

明德女校 |

法國天主教 |

後改上海市蓬莱中学 |

|

1853 |

廣州 |

女子日校 |

長老會,哈巴安德 |

|

|

1854 |

福州 |

女童寄宿學塾 |

公理會,卢公明 |

後發展為文山女塾 |

|

1854 |

廣州 |

女子學塾 |

循道会,俾士夫人 |

|

|

1855 |

上海 |

女子日校 |

長老會 |

后并入裨文女塾 |

|

1855 |

上海 |

徐匯女校 |

法國天主教 |

後改上海市第四中學 |

|

1857 |

寧波 |

女子學校 |

長老會 |

將艾爾德賽所辦女塾併入 |

|

1859 |

福州 |

毓英女校 |

美以美會 |

|

< 原创文章/视频,未经许可,不得转载 >

欢迎留言:

请登入/登记成为会员后留言