广州茶文化及其对外传播

卢东平

2024年4月

谢 辞

本毕业论文,承蒙何其亮教授悉心指导,得以完成,谨此衷心感谢。又撰写论文期间,曾得下列人士/机构予以协助,本人併此致谢。

一、佛山市顺德图书馆、佛山市图书馆、香港树仁大学图书馆

二、卢志明先生、容德如女士、yú teahouse 瑜茶舍提供宝贵意见

1.1 茶文化性质的界定

王玲在《中国茶文化》一书中介绍,当前在中国对文化的分类通常是物质文化与精神文化之间的二分法,但其实除从属这二者之间的物质文化以外,尚有部分文化是不能简单划归在这二者的一类之中的,因为它是游离于在物质与精神文化中间,以物质为传播媒介,在物质上却承载了更深层的文化意义,而关于这些文化,人们一般都叫做“中介文化”。1而茶文化则是一个类型的中介文化。自茶文化发展以来,茶本身所具备的生津止渴、增进消化的作用就已退居二线;在后来的喝茶行为中,人们更多的是注重于文化的交融与心态的和谐,并由此促成了人美、茶美、水美、器美、境美、艺美,六美一体的中国茶道的形成。在文人苏轼(1037-1101)的茗诗茶词中也表示出对茶道美学的向往:蟹眼已过鱼目生,飕飕欲作松风鸣。(《试院煎茶》)

茶道身为文化生活物质负载体,也负载着各个地域、族群的精神核心与人文心态,如中国茶道中“茶德”和“茶艺”并重,崇尚“廉、美、和、敬”的美学境地,反映了中华民族受到“中庸”、“以和为贵”等儒家思想深远影响的传统人文心态。所以在深入研究广府茶文化时,要从这个生活物质负载体的话语、器物、茶点、风俗形式等出发,剖析里面蕴含的广府人的精神内容与人文心态。

1.2学者研究现状

广州茶文化历史悠久,向来不缺乏学术界的关注,对于广州的茶文化研究,多从广州的茶叶外贸和茶楼文化着手。关于广州茶叶外贸的研究,多从经济史、贸易史为研究视角。清朝(1644-1912)以来,当中国茶叶逐渐得到欧洲人接受后,越来越多西方国家先后在广州设立商馆,广州茶港地位日益凸显。学者谢天祯(1983)2、丁俊之(1988)、庄国土(1992)、胡小军(2007)等人梳理了清朝以来广州茶叶外贸的兴衰演变,论述广州在茶叶出口贸易方面如何扮演着重要角色,以及对中国乃至世界经济文化带来的影响。目前对于广州茶叶外贸的研究已比较深入,其中多以清朝广州“一口通商”、鸦片战争(1840-1842)前后为时间节点展开论述。学者杨仁飞的〈清前期广州的中英茶叶贸易〉(1997)分析了茶叶外贸在英国东印度公司和清政府、行商的权力交织下演变历程,这种封建性与资本主义对峙下的利益冲突最终演变为帝国主义对中国展开经济侵略的导火索。3陶德臣在〈鸦片战争后广州茶市的盛衰〉(1997)中认为,广州市的茶树对外出口在鸦片战争后就经过了先升后降的巨大变化,其衰落原委主要与帝国主义国家的掠夺、小农经济的先天不足等一系列缺点有关,而其中茶树运输道路的骤变、大量广东客商和洋行分散于各地,也是广州茶市场迅速衰败的主要原因。4胡乐伟(2011)也强调鸦片战争后国内出口茶叶城市发生转移,19世纪后期英国殖民地茶叶种植园的兴起,国际市场竞争加剧等原因导致广州茶叶出口贸易日益衰落。目前关于广州茶叶外贸的相关研究虽多,但多为论述茶叶在对外贸易中的经济往来及对外传播,缺乏茶叶外贸对广州本土茶文化的内在影响研究,这一点在当下亟需突破。

广州茶楼建筑作为广州茶文化中最具特色的代表,围绕传统茶楼建筑特点而进行研究的作品颇多,学者董力早在2012年就以岭南建筑名师莫伯治(1915-2003)的广州茶楼酒家建筑研究与实测资料为基础,在现存茶楼的基础上,对传统茶楼的建筑特点加以增补充实,并考察了莫伯治作品中对传统茶楼的建筑设计空间继承和革新。学者余欢(2016)、康琪(2018)等人选取广州一些极具代表意义的茶楼作为研究对象,从多角度归纳整理了广州传统茶楼的历史兴衰、建筑特色、文化特征等内容,并讨论新时代时期广州茶楼的变革发展策略。学者陆琦、高海峰、梁林(2012)5等以大量广府历史资料为依据,通过梳理广式传统茶楼中的空间特点、建筑立面特色、内部装饰特点等信息,探讨广式茶楼中区别于其他茶楼特有的地理标识、内部装饰等信息,以及广式茶楼与其他茶楼特有的地理标识的不同。

不少本土学者、茶楼行家多围绕民俗史、生活史等角度展开记录和研究。中山大学文化人类学讲师张寿祺在〈近百年来广州茶座风情的变化〉(1993)回溯了广州茶楼的历史渊源,并对不同时代茶楼的茶座形式、茶客群体、娱乐形式等进行了梳理。6茶楼业老行尊冯明泉的《漫话广州茶楼业》(1995)从茶楼沿革、建筑装饰、经营管理等方面来阐释茶楼行业的特色。徐燕琳(2007)7、王发志(2014)8等学者根据中国古代方志、文学作品、外销画、当地语言等材料,综合研究了当时的茶树栽培、生产情况,以及与广府早茶有关的饮茶方式、环境、工具、茶礼茶俗等信息,从而揭示出了广府的饮茶历史具有全民性、民间性、开放性与兼容性共存的特征。

当前已有很多专家从社会学的角度深入探讨广州饮茶发展。暨南大学蒋建国教授在〈晚清广州茶楼消费的社会话语〉(2004)中对晚清广州市茶饮市场的产生根源、发展途径、经营方式特色等作出了较为充分的研究,从而展现茶饮消费的大众化进程及丰富的社会话语。9学者蔡霞的〈晚清广州社会生活之茶楼文化〉(2014)围绕着广州老字号茶楼的建设过程与运营特点,以社会消费史的新视角揭示了清朝茶楼文化具有信息沟通、消遣娱乐的重要社交功用。10

茶叶贸易和茶楼文化都是广州茶文化的重要组成部分,其中茶叶外贸对广州本土饮茶风气的形成具有重要的影响,茶楼文化也是广州饮茶文化的特色之一,但并非为广州饮茶文化的全部。当前关于广州茶楼建筑风格及文化内涵的研究已较为完善,关于早茶饮茶习俗的阐述多偏向广式茶点、饮茶礼节,对饮茶方式、饮用茶类的细节描述不多,而有关饮茶风俗的文字记载虽多但零碎,有待进一步深入挖掘整理,这也是广州饮茶文化研究需要重点突破的领域。

2.1 中国“茶文化”的起源

茶叶的种植与产出是饮茶文化产生和发展的物质前提,广州地处于珠江三角洲流域一带,湿热多雨,光照充足,优越的自然资源是茶叶种植的重要基础。民国十六年(1927)《东莞县志》有载:“茶山雁塔寺,相传梁天监(502-519)中僧徒建,僧于寺旁种茶数百株,故后名茶园”11,将广东产茶历史追溯至南北朝梁武帝(萧衍,464-549;502-549在位)时期,这段文字源于民国(1912-1949)的《茶山乡志》,但该书现已佚失,暂无其他史料佐证,需进一步研究。在南海县西樵山一带,茶叶种植历史最为悠久,号称“茶山”。相传唐僧人曹松(828-903)移植顾渚茶其上,当地人多以种茶为生,明朝(1368-1644)时西樵茶因品质甚佳已颇有名气,明人刘士奇(生卒年不详)诗云:“向道蒙山武夷胜,岂知樵涧摘春丛”(《谢程太史松溪惠樵茶》)12,以此凸显西樵茶的品质优异。

西樵茶一年四季均有制作,其根据茶叶采摘时间可分为不同等级,春季所采的是“春茶”,穀雨时采制曰“雨茶”,夏季所产的“横枝茶”则被山民视为最粗贱的一种茶类,“诸品之中,露茶为贵。周氏樵志,樵茶之佳,以大雪后至春初所采者为良,名曰雪鞠,厥味甘芬,厥色青白,露茶虽重,不如也”。13在文人心中,他们认为秋季白露节气时采制的“露茶”最贵,但对于风味而言,大雪至初春时所制的“雪鞠”色泽青白、香味甘芬,比“露茶”更胜一筹,可见明清时期的西樵茶品类已非常丰富,人们对茶叶有更进一步的品质追求。

到了采茶季节,妇女们纷纷在日出之前上山采摘茶叶,并对茶叶进行等级分类,清人刘子秀在《西樵游览记》对西樵茶的采制有着非常详细的记载:“既采之后,始拣茶芽,芽分上、中、下。”可见西樵茶在广府地区根据当地人的饮茶喜好逐渐实现本土化。

清朝以来,广州所产的茶叶已相当丰富,基本各县均有产茶。番禺县珠江以南地区土地肥沃,当地居民多勤于种茶,“在广州,有河南茶,珠江南岸三十三村多艺茶,有家园茶,蓼涌、南村、市头等处,亦多艺茶。其嫩芽充河南茶,以售于外,其老叶曰家园茶,亦曰老茶;有白云茶,产滴水岩白云顶诸处。近日幕德里属之茶山,鹿步属之慕源,亦多种茶,皆有茶庄”14,可见清朝时期的广州城坊一带产茶风气颇盛,其中以番禺县所产的河南茶最为着名,采摘和制作工艺也颇为讲究,“春深时,大妇提籯,少妇持筐,于阳崖阴林之间,凌露细择绿芽紫笋,薰以珠兰,其芬馨绝胜松萝之英”。15

清朝时期,大量的茶叶出口刺激着广州农民广泛种植茶叶,茶农们常种植茉莉花、珠兰花、香橙花等花卉作物,以此作为花茶制作的原料。19世纪50年代,罗伯特·福琼(Robert Fortune,1812-1880)在广州参观了一家制茶手工工场,并记录了花薰茶的制作方法,这些制好的花茶被称为“橙香白毫”(Scented Orange Pekoe)和“香片”或“熏香珠兰茶”(Scented Caper)16,多用于出口外销,剩下的大量茶梗、黄叶则以低价卖给本地人,从茶里筛出来的香花也可加以干燥,用来制作神香。

清朝至民国期间,除了南海县、番禺县有茶叶产出,东莞、新安、三水、龙门、香山、新会、清远等县均有历史产茶记载,但出产不多,且产区分散。如民国时期龙门县有产佳茗,“有茶名桂峰顶,味绝佳,但出产无多,极难得”,“在左潭山……产茶甚佳,名化饭茶”17,又如新安县大奚山嶂上“内有神茶一株,能消食退暑,不可多得。土人于清明日采之,名凤凰茶”,杯渡山所产的茶叶更是香味独特,“烹之作幽兰茉莉气,水濯十馀次,甘芬愈胜”。18又如《清远县志》记载,清远茶“以笔架山为最,黄藤峡次之,文岗坝仔又次之。春分采者,曰社前茶;白露采者,曰白露茶,至嫩者名茶菊,稍粗者名上嫩。笔架茶味清香,饮后则凉沁心脾,三伏灸蒸,经宿味亦不变,解暑消滞,功无与比,若收藏年久,可治病”。不同产区和季节的笔架茶品质都有所不同并实现等级细分,可见笔架茶深受当地人的重视。

岭南自古有“重商”的价值取向,茶叶也从家庭走向市场,然而在传统的农业社会,由于商业交易的范围十分有限,本地的茶叶消费市场并不旺盛,大多缺乏作为大众商品的特色。在19世纪以前,广州的茶叶消费一般限于家庭内部,多为自产自销,带有中国传统消费文化的基本底色。但这种非完全商业化的消费体系一定程度上制约着人们的消费心理和购买行为,饮茶消费作为一种物质消费方式的社会意义和影响范围也是非常有限的。

从语言文字学的观点考虑,当“茶”以中国为中心流传到世界各地之后,各地关于“茶”的发声大致有二种类型:一个是从泉州为流传起源,以泉州方音中“茶”的读音[te2-4]为中央演化的发声;另一个则是从广府、港澳为流传起源,以广府方音中“茶”的读音[ca4]为中央演化的发声。191516年葡萄牙商人率先到广州开展制茶交易,并开始把茶流传到了欧洲,因此广府方音中“茶”字[ca4]读音也得到了流传,并通过和当地方语言文化的融合和演化,逐渐发展成为了今天的语音。20

2.2 “茶文化”的对外传播

整体而言,清朝时期的茶叶产量和贸易量都大大超过了以往朝代,虽然清朝以来国内人口剧增,但传统的自给自足的家庭消费模式并没有给茶叶销售带来过多的消费空间,茶在长期内都是作为奢侈品而非生活必需品的存在,上层贵族、士绅以及中产阶层才是茶叶的主要消费对象,寻常百姓只有在招待客人、馈赠亲友的环节用到茶(甚至多用非茶之茶代替)。国际茶叶市场需求的扩大才是促进茶叶种植加工、增加茶叶销量的根本原因,西方茶叶贸易使清朝茶叶进入快速发展时期,同时也开始反作用于国内饮茶需求。21

清朝广州商业贸易的繁荣和茶叶外销的兴盛,为广府地区的茶饮消费奠定了良好的物质经济基础。特别是广州在一口通商以后,有广阔的外销茶为依托,广州茶市的茶类非常丰富,包括武夷茶区的武夷小种、宁州、浮梁茶区工夫红茶、皖南茶区的绿茶,以及广西的桂东南茶区的六堡茶等。广东地区虽有粤北、粤东、粤西茶区的茶叶产量作为支撑,但与其他省份相比,广东本省的茶产量并不多,多仰赖外省输入。

在这种茶叶贸易体系下,来自各地的茶叶不仅为外商提供多种类型的货源,也为广州地区提供了丰富的茶叶种类,当地人也有了更多的购茶选择。广州人在品饮本地所产茶叶的同时,也开始接受并饮用各种外地茶。清末民初,广东本土茶叶的产量和制作技术,多不及其他省所产,茶叶销量和利润逐年下降,于是农民砍去茶树改种其他经济作物。由此,广州人的日常消耗茶叶,多依赖于福建、江西、浙江等地,饮茶消费也由家庭逐渐走向都市公共空间。

广州茶行多以茶叶出口贸易为主,同时也会向当地茶楼、居民销售茶叶。广州人的饮茶消耗量向来不低,例如十八甫北路的迎春茶庄(英记茶庄)于光绪八年(1882)就开始专营闽东、武夷山茶叶,有“寿眉茶王”之称22,还有宜珍、安兰轩、如莫记、信孚行、广福泰等都是名噪一时的茶庄。

清朝时候,茶庄、茶档在推动茶饮消费方面扮演着重要的角色,随着广州的民间饮茶风气渐盛,茶饮售卖也在该地日益流行,徐珂(1869-1928)的《清稗类钞》有云:“粤人有于杂物肆中兼售茶者,不设座,过客立而饮之,最多为王大吉凉茶,次之曰正气茅根水,曰罗浮山云雾茶,曰八宝清雾凉茶。则中有杭菊花、大生地、土桑白、广陈皮、黑元参、乾葛粉、小京柿、桂元肉八味,大半为药材也。”23与传统的茶庄销售不同,这些茶铺将茶叶初级产品加工成为商品进行销售,其产品多以本土化为主,不管是茶叶、草药,只要受当地民众欢迎,具有养生保健、驱邪防病的功效,都可作为商品销售。可见茶铺经营者们对市场需求有较为敏锐的洞察力,这种价格低廉又能满足茶客需求的茶饮售卖方式,不仅省去了茶客泡制茶水的麻烦,更是给匆匆而过的茶客们提供了直接品尝茶味的便捷途径,该茶水服务逐步成为向顾客推广茶叶的日常营销方式。

茶饮消费的商品化程度,使消费与推广方式发生了巨大变革,进入20世纪后,广州蓬勃的城市商业经济繁荣,进一步带动商品广告的发展。各茶店为了提升知名度,推介自家特色产品,纷纷在报纸上刊载广告,给广州民众带来了从未体验过的崭新感知,自此在报纸上刊载广告的新媒体宣传方式流行起来。一家叫永春堂的药店,创制的“万应甘露如意茶”,在《游艺报》宣传“用旧方配合良药制造,此茶最能消暑散热、解渴涤烦,如外感风寒,内患积滞,用滚水冲服,便见奇效”24。黄志居草堂则始创“普宁茶”25,作为“消暑散热,生津止渴之良剂”,与生薑、葱等物一起煎制,对于一般的感冒,可以“立即痊愈”。橘香斋药店创制的“万应甘泉茶”,在《商权报》刊登的广告称“此茶不寒不燥,味甘性纯,善疏风消暑,清热去滞……每盒十三包,银一毫,每大箱二百四十盒,实银十八大元。每十二盒银一元……”。26比起一般的茶叶,保健茶的价格也不低。一些原来卖茶叶的茶庄,也相应推出保健茶出售,如玉壶春茶庄创制的“保安甘和茶”,能“止渴消滞,有益卫生”,还为了防止彷制,强调“特改换点石内票,以分真伪”。27这种大众传媒具有较强的视觉冲击力,不仅扩大了人们的眼界,也对商品有了更为直接的认识。

近代以来的茶叶广告多注重文字和图像元素的吸引力,讲究艺术表达,在广告中巧妙融入本土的人情风物,这样做既能展现符号化意象和审美情调,又缓解了传统城市民众与商品间的文化疏离感。在广告传播方式和说服手段上呈现出贴近生活的“消费文化”,商家在宣传过程中多突出预防疾病和养生保健的功效,例如清热解毒、健脾开胃等广告术语在报纸中屡见不鲜,商家也以此作为卖点,借以提高产品的价格,同时也暗示民众消费它是一种提升生活品质的做派,以此推动茶饮的消费。

自古以来,珠江密集的河网航道及蜿蜒的海岸线为广州海外贸易发展带来了先天的便利,作为中国最古老的的出口商埠之一,广州与海外的联繫十分密切。下面先简单梳理各时段茶叶输出状况。西汉(前202-8)时期的广州就已与南洋诸国有贸易往来。到了唐朝(618-907),由于陆上丝绸之路受到了战乱阻碍,海上开始逐渐代替陆上作为中国国内外国际贸易的主要途径,“广州通海夷道”也逐渐形成了当时世界上最大的远洋航路。该航线可通往东南亚、太平洋西部诸国、红海沿线、东北非以及波斯湾诸国,广州作为全国外贸中心的地位日益凸显,茶叶作为商买商卖的产品也输出国外。北宋(960-1127)年间,在广州设市舶司,茶叶成为重要输出品之一并远销南洋,元朝(1271-1368)承宋旧制。明朝洪武元年(1368),明朝中央政府在香港(通南洋)、宁波(通日本)、泉州(通琉球)三处市舶提举司。28

17世纪初,荷兰东印度公司主要经由澳门向西方贩运中国茶叶,但输入量有限。18世纪起,饮茶习惯在西欧迅速流行,越来越多商人和公司加入茶叶贸易竞争中,揭开了中国茶叶开始大量输入欧洲的序幕。清朝康乾时期中央政府实施闭关锁国政策,并在广州设置“十三行”专营对外贸易,茶、瓷器、丝绸成为当时出口贸易的大宗商品。

随着中西茶叶贸易关係的建立,中外双方选择了广州港作为贸易地点,广州外贸逐渐纳入世界资本主义体系之中。乾隆二十二年(1757),清廷宣布停办江、浙、闽三国海关,只留广东海关一处对外通商,这一政策也将广州带到全球茶交易的中心;直至鸦片战争开始之前,外销茶叶除少量由陆路经恰克图运至沙俄之外,广州成为中国唯一的茶叶出口城市。从嘉庆二十三年(1818)开始,清廷为了避免茶树贩卖和便于征税,要求所有茶树输出者都必须跟从“由内河过岭走行”赴粤,禁止“出洋贩运”,若有违背,“一经拿获,将该商贩治罪,并将茶树入官”。29

第一次鸦片战争后,清廷不得不开启“五口通商”,中国茶的对外输出量也不断增加。《南京条约》签署初期,虽然中国大陆茶商对广东贸易的总体情况在短期内暂时未有多大改变,但广州港茶叶基准值在中国国内总出口数量中仍占有优势位置。但1844年后广州最先开始了茶叶输出,1853年福建又开始了对外出口茶叶,至19世纪50年代后期,江、浙和部分皖南、闽茶叶走向了中国市场,广州茶叶外销优势逐渐被削弱。1858年签定的《天津条约》以后,汉口、九江又沦为了华中茶埠,华商也开始向可降低成本、相距较近的茶埠输出茶叶,所以湖南、湖北之茶经常集中于汉口,江西、安徽之茶集于九江,江浙之茶集于上海地区。由于国内各茶埠的强烈争夺,19世纪后期,广州的白茶出口量已落于上海、福建、汉口、九江之后,彻底失去茶市垄断的中心地位。

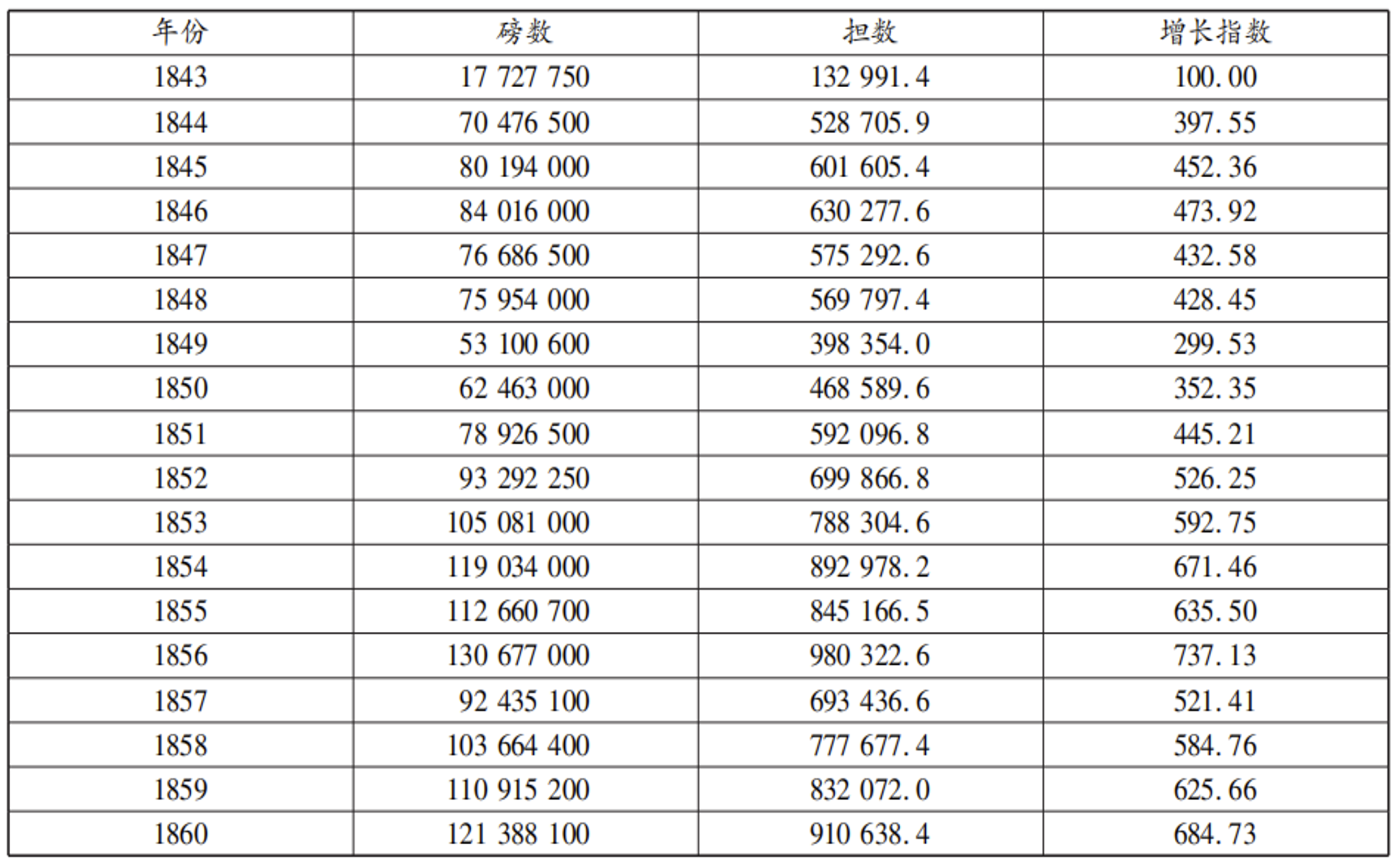

鸦片战争后,茶叶对外贸易保持持续增长,19世纪80年代中后期达到顶峰。先看南方茶叶出口情况(表一)。1842年,《南京条约》规定,广州、厦门、福州、宁波、上海五口通商,茶叶贸易迎来了真正的兴盛期。1843年,广州茶叶出口17,727,750磅,折合为132,991.4担(133.3磅合1担)。上海加入茶叶出口行列,出口量增加到70,476,500磅,合528,705.9担。1853年,福州又加入茶叶出口城市中出口数量增为105,081,000磅,合788,304.6担。除1857年外,茶叶出口数量持续增加。30

广州一口垄断茶市地位的丧失,茶叶贸易中心的转移,对广州本土茶叶产出和销售有着重要影响。广州本土所产的茶叶种类虽多,其中不乏佳品,但其生产方式大都以家庭为生产单位,种植分散,更无法扩大生产和改良技术。“产茶之地多不肯培治肥胶,则地力已薄,茶叶萌芽,其浆汁遂亦不能浓厚,香味也淡。”茶农们缺乏科学的栽培知识,茶园管理粗放,“不除地下野草,亦不删除旁枝,又不换去老树,又不移植新地。"加上焙制未精,只能在本地市场销售。由于种植未成规模化、栽培管理技术缺乏、加工工艺不佳等诸多因素,广州本地茶的色、香、味并没有太大优势,从而大大削弱其市场竞争力。32

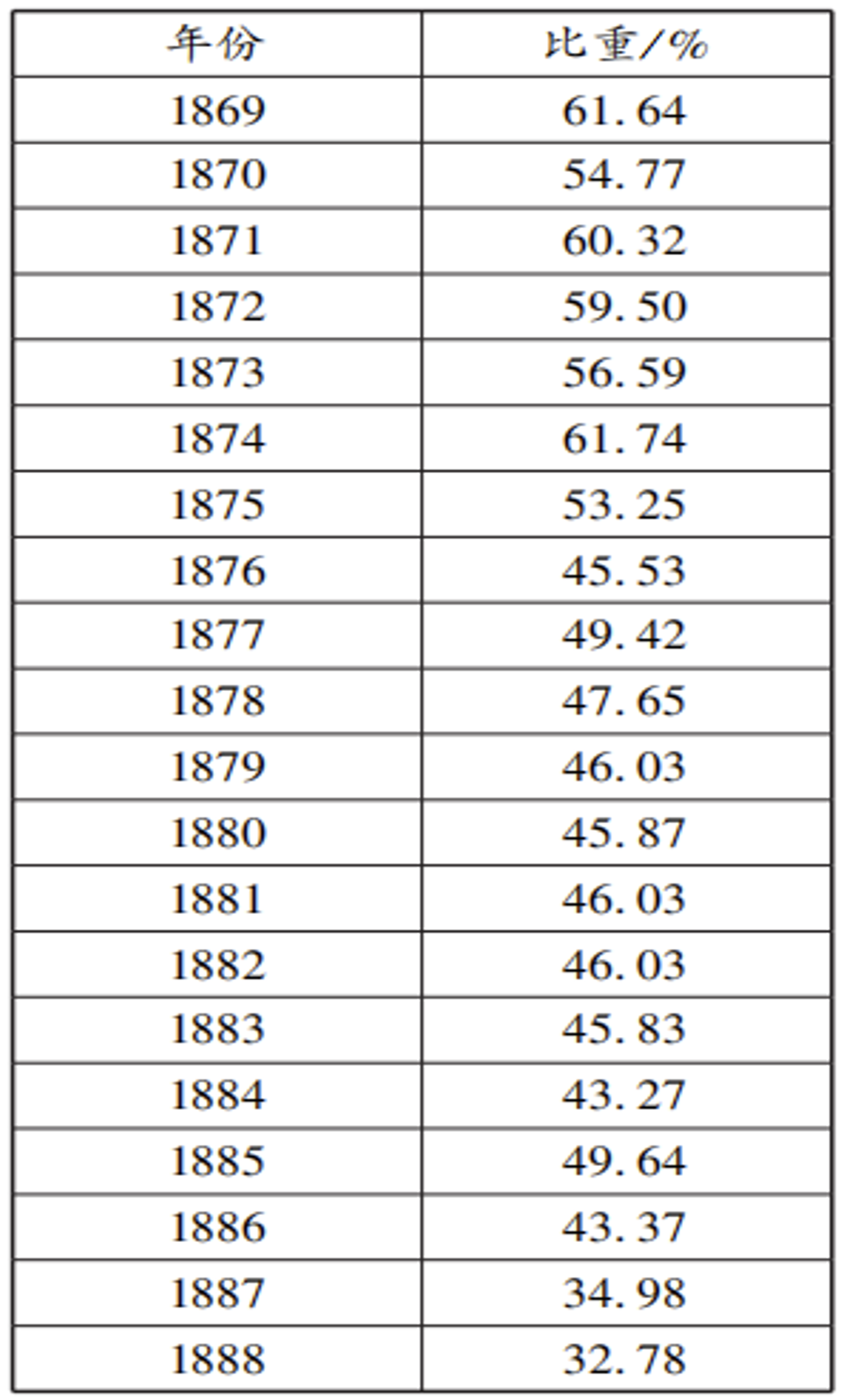

从18世纪20年代起,茶叶成为西方来华贸易核心商品,长期占据出口货值首位,这一局面一直维持到1900年。1840年前,茶叶出口价值占土货出口货值比重大体在60%左右。1840年后,茶叶出口货值比重缓慢下降,这主要是土货出口货值扩大所致(表2)。1875年前,茶叶出口货值比重50%以上,到1886年,比重降为40%以上。1887年、1888年降为30%以上。虽然这样,茶叶出口货值占土值比重仍然很高,最低时为三分之一左右,最高时超60%,表明茶叶地位十分重要。33

与此同时,全球对茶消费与生产的布局也在改变。全球市场上逐渐形成以中国红茶消费为主导的局面,而印度、斯里兰卡民主社会主义共和国茶市的出现也冲击了中国的茶出口。19世纪末期,中国茶出口也开始走下坡路,南海县所制的西樵茶原是出口大宗,但本地人多以种茶为业,后来才逐渐逆时间。这一点在《南海县志》中有提及“官山墟有茶市一区,近高街百步石地方。近日茶业失利,山人往往将地售作坟墓,所产茶株比前百不存一。”因为地缘关係和价格竞争,对国外茶的要求走向了巴基斯坦、锡兰,也因此造成了华茶外销困难受阻,广州茶区的产销变得一蹶不振。尽管广州茶市在清朝至民国期间经历了由盛转衰的阶段,广州的经济地位在“五口通商”后降为华南经济中心,但凭借自身地理和经济优势,及较为稳定的社会环境,仍促进了资本主义工商业的发展。在长达数百年的茶叶对外贸易影响下,越来越多群体加入到参与制茶、售茶的行业中,这在一定程度上也增强了当地民众对茶的了解,为广州饮茶风气的传播奠定了思想和物质基础。

清朝以来,受茶叶外销的影响,广州地区虽出现诸多茶庄,但这些茶店多以销售茶叶为主,并没有为消费者提供一个饮茶的场所。直到清朝后期,随着茶寮、二厘馆茶馆雏形的发展,一批颇具特色的茶居、茶楼、茶室等形式多样的饮茶空间也应运而生,见证着广州饮茶文化的历史轨迹。

4.1 广州茶馆的起源与变迁

4.1.1 茶寮、二厘馆:广州茶楼的雏形

清朝中后期,伴随广东商业贸易的飞速发展,大量人口涌入城镇,社会各阶层的分工细化,人口的流动与增加也带来了新的消费模式。在咸丰(1851-1861)、同治(1861-1875)年间,广州一些地区街边巷口或城郊设有简陋的茶寮,金武祥(1841-1924)在《粟香随笔》中记载了一种初级茶馆:“广州北门外多坟,弥望皆是,市廛尽处有快阁,为行人茶憩之所。”35显然这种简易的路边店是为了适应大众化消费需求而诞生的,主要售卖凉茶和茶饮给普通百姓以解渴,并提供了简单的休憩场所,于是广州最初的饮茶空间“茶寮”逐渐成形。“寮”,即为“小屋”之意,茶寮多以平房作店,中用竹木搭建,下摆几张木臺木凳,设备十分简陋,其门口挂木牌写着“茶话”二字,以底层老百姓为主要招揽对象。选择的地方多为街市、码头、城郊等地,实际上就是为客人提供歇脚叙谈的地方,其售卖的茶叶质量自然也不高,茶寮内供应的大多是简单且易充饥的芋头糕、砵仔糕、松糕之类的廉价食物。吃毕结账,茶价二厘36,因此又称作“二厘馆”。

在二厘馆消费的多为贫苦大众,他们能够承受的价格空间非常有限,只是将喝茶解渴及搭配廉价食物当作劳作之馀的一种能量补给。对于消费者而言,二厘馆不仅是一个提供各种茶制品的休憩场所,同时也是一个可以平等交流的公共空间。茶客彼此之间没有身份上的歧视,正如竹枝词所云:“珠江好,苦力也歎37茶。馆设二厘廉取价,座无三等类排衙,平话任喧哗。”38可谓晚清时二厘馆的写照。这种简易的茶寮作为适应普通大众消费需求的产物,也是早期茶楼的雏形。

城郊茶寮中,以宝汉茶寮最具代表性。宝汉茶寮始业于清同治末年,因在下塘村掘得南汉(917-971)时马氏廿四娘石碑一块,并置于宝汉茶寮中,茶寮以之招来食客,亦因此闻名。因位于城郊小北门外下塘村,茶寮地处广州北廓,东北有白云山之胜,西南有越秀山之秀,环境清幽,“地避嚣尘,林荫可爱,每当夏夕阳西下,士女如云。白酒黄鸡,饶有乡村风味。”39宝汉茶寮有备受食客称道之菜肴,故生意尤为兴旺。民国期间,在中华中路(今解放中路)、中华南路(今解放南路)、惠福路有二厘馆多家,较有名的有万隆店,还有大东门的德昌茶寮,主要供应茶水、花生、糕点给茶客。因为茶寮多设于郊外,以竹木及松皮葵叶搭建,故称“郊外茶”。起初只供过往路人歇饮水,后扩大营业,自辟菜园,即摘即炒,饲养肥鸡,即宰即烹,遂成极富田园风味的茶寮食肆。

二厘馆在发展过程中被粉面馆兼并,民国后归为“粉面茶点业”,其最大的特点就是把厨房设在门口(见图1),以设立炒粉炉为标志,营业以糕品油器、炒粉、炒面为主。炒粉馆的顾客群体以苦力居多,虽为小本经营,但该行业比起资本需求量较大的茶楼、酒楼行业,仍有一定的获利空间,故在长期内都可保持活力状态。

4.1.2 茶居、茶楼:饮茶空间的成型

饮茶空间一旦与社会群体建立起广泛的联繫其结构便不再单一,而是随着社会历史的变迁而产生愈加複杂的变化。19世纪中后期,广州快速发展的商业贸易带动了商贾阶层的崛起。对于有身份的上层士绅商贾而言,设备简陋、茶质普通、环境喧闹的二厘馆显然不符合他们的社会身份和消费习惯,不少经营者也敏锐地觉察到这一市场需求,于是环境优雅的茶居、茶楼应运而生。

广州的茶居出现准确时间未有文字记载,1875年香港所出版的一本书中,一位叫约翰·享利·葛雷(John Henry Gray,1823-1890)的外国人在《广州漫游记》中,详细记载了1873年在广州城游玩时的所见所闻,他写道:“看到一家名叫月珍茶居的店铺,走过茶居的大厅,可以看到后面的古坟。”41后来的研究者多认为这是最早记载广州茶居的可信文献,可见茶居最迟于清同治年间已出现。

茶居作为二厘馆的升级版,显然要比二厘馆高级一些。它摆脱了二厘馆路边设摊的临时性,多选择在商业繁华、人口流动大的地带进行经营,并开始树立品牌意识。这种茶居的消费群体主要是有一定身份地位和经济实力的工商、官绅阶层,因此在装修方面注重营造较为宽敞舒适的饮茶环境(见图2),在茶品、茶点种类和价格定位也有了一定的讲究,以此满足社会各阶层多层次的消费需求。

随着清朝对外商贸的开展,广州城区的工商业经济得到了快速的发展,同时推动着餐饮业消费的进展。光绪(1871-1908)年间,在广州最为繁荣的商业地带十三行,出现了最早挂出茶楼招牌的茶楼——“三元楼”43,茶楼高三层,装饰富丽堂皇。在三元楼之后,油栏门的怡香楼、卖麻街的巧元楼和南关的品南楼也陆续出现,这几家最早被广府人称作“茶楼”。44后来亦出现金华、利南、其昌、祥珍这四大着名茶楼,多集中在广州西关富人区一带。清朝以来,广州饮食行业日益发达,素有“食在广县”之称。广州“一口通商”之后,作为四大名镇之一的佛山经济地位逐渐衰退,佛山七堡乡人将目标锁定在广州的茶楼行业。投资者们对茶楼的选址非常严格,谭新义作为广州茶楼业的早期创办人之一,人称第一代的“茶楼王”。他认为茶楼的成败,半是靠地点半是靠人事。为了解决茶楼选址问题,谭新义还成立一家合兴置业公司,专门收购适合建设茶楼的产业,并总结了茶楼选址必须符合四大条件:一是人烟稠密的商业区;二是靠近车站、码头的来往要道;三是靠近路口、街口或丁字路的交又汇合点;四要有较大的店铺面积。45此后他们在符合这些条件的地点不惜高价购买,甚至采用拆、拼、重构的方式建筑茶楼,大多生意兴隆。谭新义在经营惠如、太如、西如楼等数家字号的基础上,进一步谋求更大发展。在距离西如不远的十甫路有一家花县人所办的“连香”茶果铺,该店主要经营松糕、煎堆、糖果等祭祀及婚嫁回礼食品,清光绪三十四年(1908),谭新义与其亲信谭晴波将其收购并改建为莲香茶楼(见图3),并创建了入股分红分配制度。1932年,谭新义逝世,谭晴波接过重任主持协福堂,被称为第二代茶楼王。当时他已拥有惠如、澄江、莲香等企业,后又将承购的金华、宝如茶楼改为大元楼,又在太平南十三行口再开设一间大元楼,可谓盛极一时。

民国时期,广州的茶楼行业发展达到新的高度,出现了诸多以“楼”为名的茶楼,广府茶楼规模不断扩大,其地点主要分布于三大区域:其一是靠近政府机关的永汉路——惠爱路一带,其二是商业繁盛的西关上下九路——宝华路一带;第三为旅客聚集的长堤——太平南路一带。与其他行业相比,茶楼投资只要前期选址合理,管理得当,加上较为稳定的客源,就可获得较高的回报,即使在其他行业生意萧条时,茶楼行业仍然具有顽强的生命力。

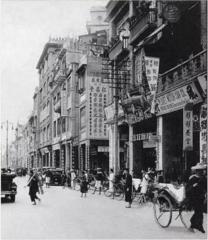

茶楼与茶居的最大不同在于其建筑规模,早期茶居多为平房,店铺不大,而茶楼多为二三层建筑,其门面的最大特点就是“高”(见下图4)。有些茶楼的第一层就高达七米,并配上引人注目的大招牌,给人一种宏大宽敞之感,吸引广州民众前去茶楼品茶。茶楼一楼大堂除了设置饼饵柜销售食品,其馀部分为制饼工场,更大一部分为储存茶叶、物料的货仓,第二、第三楼为饮茶空间,多为散座、包厢;为避免人多嘈杂,厨房则设在二、三楼之间,方便制作好茶点及时供应给茶客。茶楼层高一般均达五米,南北两侧设置长窗,其设计讲究通风采光、空气对流,即便是炎夏时仍相当凉快。47高楼作为一种吸引茶客眼光的新鲜事物,有极强的号召力,以至到了家喻户晓的程度,人们称之为“上高楼”。

随着规模的扩大以及茶楼业在广州越来越受人们欢迎,光绪中叶以后(约1890年前后),茶居的形式慢慢淡出人们的视野,后渐与茶楼溷称,“上茶居”与“上茶楼”饮茶的表达含义基本相同。两者合并后发展为现代的茶楼饼饵业,以茶市为主,其点心供应方式除巡堂叫卖外,仍沿用“摆臺”(即在门面设立饼食饰柜)。其中有部分茶居与粉面馆差不多,又称为“下级茶居”,同属粉面茶点业。茶居业在发展过程中最终与粉面茶点业、茶楼业融合在一起。48

茶楼业也在发展过程中兼并了茶果铺,广州人有信奉佛教、道教的习俗,同时民间婚丧、祭祀、祝福迎神等活动中,须购买茶果作为供品,但是茶果铺的出品相对粗糙,其主要出品有“松糕、大发、煎堆、寿饱、寿面、龙香、响糖果等物,均为旧婚礼之用品”,茶楼的点心师改良这些小吃后,丰富了茶楼的茶点品种,茶果铺的生意逐渐没落,被茶楼业兼并。49

茶楼营业多是售卖香茶美点、粉面粥、碟头饭等,有些茶楼亦有兼营酒菜。除了茶市供应外,茶楼还兼做中秋、春节、端午等节令的饼食供应。茶市的营业时间“有早午夜三市之分,有只做午市者,有兼做早午两市者,亦有早午夜三市兼营者。” 随着广州城市近代化和市政建设的发展,一些茶楼装上了电灯,照明条件的改善也拉长了城市居民的休闲娱乐时间,粤式茶楼一般从早上四五点就开始营业,夜茶(晚茶)在凌晨12-1点结束。一首竹枝词形象描绘了广州民众城市生活的景像:“舞臺酒肆与茶楼,到处强捐赌不休。反道昨宵勤卖券,日高三丈未梳头。”50夜市的火爆,改变了不少茶客的生活起居习惯,茶楼也成为广州民众夜间娱乐的好去处之一。

在19世纪后期,相继出现了陶陶居、五柳居、永安居、第珍居等一批着名茶居,这些茶居有楼而矮小,并饰以极具岭南风格的装饰,为商贾人士所青睐。关于以“居”作为广府饮茶空间命名的缘由,目前主要存在两种说法,其一是因为最初开办茶居的多为姑苏籍人士,“清朝茶馆之盛,实以扬州为第一。乾嘉之际扬州茶点最为丰富,而茶馆设备之优雅,食品之精良,他地莫可媲美。……追至清末,此风南移,广州以十三行兴盛,经济繁荣,市廛旺拓,于是饮食业由陆上扩张至河面”。51晚清广州茶肆中,凡姑苏籍人开设者,按江南习俗称“茶居”。另一说法,“居”寓意隐者,以此招徕有钱有闲阶层,故以“居”称之,与江南习俗关係不大。

4.1.3 酒楼、茶室:新兴饮茶场所的产生

民国期间还盛行过被称为“茶室”的饮茶空间,茶室是介于酒楼与茶楼之间的行业。早在清末民初,在西关一带的宝华大街就有开设茶室,但规模不大,只是零星分布于内街,较有名气的有紧邻宝华大戏院的“翩翩茶室”,该茶室的营业时间在茶楼早茶市结束后才开始,出售的食物兼有茶点、小炒和粥粉面等小食;同时也效彷酒楼开设的饭市,但只提供小菜,可随意小酌,营业时间直到深夜才收市。52

茶室业起初未加入任何一个行业公会,民国十二年(1923),广州市政府社会局明令茶室归属颐怡堂,遂有酒楼茶室行之称。随后,不少经营者也开始兴办茶室,西关十八甫一带相继出现了新玉波、茶香室、半瓯、兰苑、龙泉等十馀家茶室,较有名气的还有宝华大街的山泉茶室,长寿里口的鹿鸣茶室、第二甫的荣珍、六榕寺的榕荫园、太平南路的影影茶室(见图4)等等。54

茶室的诞生,在一定程度上弥补了茶楼(茶居)业和酒楼业这两大行业的不足,主要是满足晚起的有闲阶级的消费。故其店铺多开设在十八甫、永汉路、惠爱路等繁华地区,其顾客以富豪阔少、知识分子、伶人等居多。茶室的经营特点是俱无铺面,多在二、三楼营业;茶室的规模比茶楼及酒楼都要小,但胜在环境卫生、幽雅清静,店内设厢座或卡位。来茶室消费的茶客多尚清谈而不高声大论。茶室营业时间大致与酒楼相同,多不设早市,以“点心粉面为主,亦有兼营酒菜者,惟食制与风味,与酒楼茶楼迥然不同”55,与茶楼高声叫卖的点心巡回供应方式不同,茶室消费需开列食单,茶客在纸上圈出想要的点心,企堂才会将食物送至客人桌前,最后凭单结账,以保持茶室雅静。因为消费群体的特殊性,茶室出品的茶点非常讲究量小而精,其花式品种经常变换,专业茶室陆羽居最早以“星期美点”作为招徕,即每星期更换一次食单,这种消费方式颇受茶客的追捧。“广州人士,雅好饮茶,故茶室茶楼,随处皆有。”56说的正是这一时期茶楼、茶室业发展繁盛的现状。

在民国期间经济不景气和政府严禁军政人员公费花酌的情况下,筵席消费大减,而茶室消费无需担心消费过高,既不降低社会身份,又能得到身心的满足,可见茶室业经营对酒楼行业中的优势地位。陈济棠(1890-1954)主粤后期(1936),茶室业的发展开始从巅峰走向下坡路,新开张的茶室过多,导致竞争加剧,加之茶室因座位不多,而顾客对象多为“久坐不起”的清闲客,座位周转率低,利润减薄。与此同时,随着茶楼、酒楼业的经营界限逐渐打破,不少酒家也陆续增设了早茶,其装修设备、点心出品远胜于茶室,逐渐取代了茶室业务。有些茶室不得不改变经营作风,譬如位于十三行的道平茶室、太平南路的陆园茶室改为茶楼运营才得以幸存,还有不少茶室在抗日战争中毁于战火。茶室业的发展从全盛至淘汰仅10多年时间,但茶室业在饮茶环境卫生清洁、点心改良和精制、茶点宣传推广等方面作出了很好的示范,并为茶楼、酒楼业所吸收,今香港中环开设有陆羽茶室,仍保留了旧时茶室经营的风范。57

4.2 广州茶楼在战争时期的发展状况

1840年鸦片战争之后,广州等五地开放为通商口岸,社会资金的转移和商业社会的消费需求成为茶楼酒肆逐步增多的内在动力。光绪年间,广州地区出现了消费场所较为宽敞舒适的茶居,顾客大多以具有一定身份地位和经济实力的工商、官绅阶层为主。晚清广州作为民间资本最为活跃的地区之一,以佛山七堡乡人为主的投资者将目标转向广州,在商业氛围浓厚的繁华街道建立起高大宽敞、环境优雅的茶楼,以别于旧式茶居建筑规模,这些茶居、茶楼也逐渐成为广州城市近代进程中具有地方特色的代表性标志。

二十世纪初是广州茶楼业的快速发展期。作为中国近现代进程浓墨重彩的开端,清末民初的中国处于社会变革与转型的重要时期,即便国家政局动荡,但“偏安一隅”的广州仍具有相对稳定的发展环境。这一时期也是广州茶楼发展的黄金时代,茶楼业通过创立股份集资模式、成立同业公会、兼并其他饮食业等方式,逐步发展壮大为成熟的自然行业,在1930年代发展至顶峰,形成与酒楼茶室业、粉面茶点业三足鼎立的局面。58

广州沦陷时期是茶楼业的艰难生存阶段。1938年,广州繁荣的商业环境在日军入侵下被打破,大部分茶楼、酒家在战火中轰炸焚毁陷入停业倒闭状态,茶楼业发展跌向谷底。后来少数茶楼在敌伪势力支配下零星復业,加之香港沦陷后不少投资者逃回广州重建茶楼业,在一定程度上也推动了茶楼业複兴。然而因为政局动荡不安,茶楼经营困难重重,广州茶楼业仍处于艰难求生阶段。抗战后至广州解放前时期是茶楼恢復振兴又迅速衰落的阶段。抗日战争胜利前夕,周边乡镇的茶楼酒家纷纷迁穗,政府官员、工商业者也大量回归,带动不同阶级间的消费诉求。这一时期的茶楼与酒楼业已合并变成综合性的饮食业,两者均可经营“茶市”和“饭市”。抗战胜利后,1946-1947年内广州茶楼、酒楼数量递增迅速,迎来爆发性的发展高潮。在国民党统治末期,社会动荡再一次导致百业凋敝,资金雄厚者多挟资外移,资产微薄者难以维持,广州饮食业终是敌不过时代大潮,亦迅速衰落,处于半停顿状态。

广州茶楼发展历经了“由盛而衰,再由衰而復盛又停顿”的波动过程,这一现象也与社会政治、经济环境密切相关。清朝后期,茶叶外贸的快速发展推动着广州商业环境的繁荣,咸丰、同治年间出现了茶寮、二厘馆等饮茶消费场所;光绪年间前后,茶居、茶楼也应运而生,越来越多群体从传统家庭生活情景中走出来,进入到更广泛的社会空间中。民国以来随着国家政体的改变,广州社会风气的变革,国民政府相继展开市政工程建设、完善医疗卫生,特别是陈济棠治粤时期,广州物价稳定、市场繁荣,市民生活改善,为当地民众追求高质量的精神生活奠定了坚实的基础,广州茶楼业也在这一时期发展迅速。

商业行会是广州茶楼业发展历程中不可忽视的团体力量,它既可以是行业发展的助推剂,也可以成为阻挠行业进步的障碍物。早期茶楼业发展势头迅勐,不仅积极借鉴吸取其他行业的优势,改良且兼并了茶果业,同时也不乏先进的经营理念,例如创立股份合作制度、聘请司理专门负责茶楼的经营业务,与之相互依存的茶居工会也保障了茶楼工人们的权益,其中还有先锋者带头突破行业经营界限,却因为行业协会的阻挠以失败告终。茶楼行业在20世纪30年代中期发展至顶峰,但同行之间激烈的竞与整体经济环境的下行使得茶楼业发展愈加艰难,两大行业终于开始尝试突破“茶市”与“饭市”的经营界限,但仍有不少传统茶楼老字号依旧坚持只经营“茶市”,行业条例约束颇多,这一保守的商业策略制约了茶楼业的进一步发展,在抗战前期就埋下衰落的伏笔。59

抗日战争结束以后,多年战争的破坏使得广州茶楼业遭受重创,却在一定程度上消释了不同行业公会间的利益矛盾,茶楼饼饵业与酒楼茶室业的界限彻底被打破,两者均可经营茶市、饭市、酒菜宴席。至此,茶楼和酒家在经营内容上已无大的分别,此时茶楼业的影响力却已远不如酒楼业,新开张的食肆多加入酒楼业行业公会,茶楼业因未能及时赶上时代发展潮流,作为一个自然行业开始走向衰落。其茶楼管理的精髓多被酒楼业吸取和保留,例如不断改良创新的茶点制作、“问位点茶”、“粤曲茶座”等茶楼服务模式,在“三茶两市”的经营下继续推动着茶市的发展,为饮茶活动增添了更多饮食享受的世俗意味,这也是广州饮茶文化独具特色的存在意义。60

5.1 茶楼行业的特色饮茶服务

5.1.1 茶、水、器的出品把控

随着茶楼行业的竞争日益激烈,各茶楼、茶室不仅要在地理位置、门面装饰占尽先机,茶水品质的把控也是不可忽略的环节。在广式茶楼中,茶客们日常所饮多为龙井、水仙、六安、寿眉、普洱、红茶、菊花茶等各式茶,有些茶楼还提供清远茶、午时茶、甘和茶等61,以此迎合茶客多样化的需要。

每家茶楼对茶叶的采购和品质都有特定的要求,茶楼经营者非常重视茶叶的质量,对茶叶的管理也独有一套方法。专门采购茶叶的买货手不仅需要懂得鉴别各类茶叶,懂得区分各种茶,而且还要懂得区分各种副品茶,包括青茶、茶骨,以及不发酵的、半发酵的和发酵等各种品类茶叶。茶楼出于经营角度考虑,必须把同类型但是不同价格的茶叶,以不同的比例溷合。较茶师多由买货手或仓管员兼任,他们将同一种类而产地不同、价格不等的高、中、低三档茶叶拼配成外形、香气、滋味和耐泡程度俱佳的茶叶。这也要求较茶师傅们需要有熟练的茶叶拼配和品评经验,以此选出性价比最高的茶品,从而降低茶楼的经营成本,同时也满足茶客们的饮茶需求。

茶楼中对茶叶的贮存也非常讲究,多为锡制品作为储茶器。一般茶楼柜架所陈列的、标上茶叶名称的大罐大多是没有装进茶叶的,因为频繁取存容易导致罐子凹陷,所以这些茶罐多做摆设之用。茶楼经营者也会根据茶叶的特性进行存放,譬如龙井、水仙多以新茶为香,只需存入干爽洁淨的房间即可,并需要尽快售出;而普洱、六安泡茶之水,向来是茶楼的“命脉”。62惠如楼一带是数百年前清风桥遗址,该地井水甘甜清冽,因而取用井水沏茶。陶陶居则认为山泉水泡茶更佳,而广州作为一个繁华都市,只有北郊白云山才有山泉水,于是陶陶居每天雇佣人力“大板车”到白云山接载山泉水进入城区,后改用数十人列队肩挑装有山泉水的木桶招摇过市,木桶上还漆有“陶陶居”、“九龙泉水”字样63,此举吸引了不少茶客前往陶陶居品茗,也是一种别开生面的宣传方式。

茶具的选用方面,茶楼多用景德镇陶瓷制成的焗盅(即为盖碗,见图5),图案简单协调,以耐用为主,高级酒楼还会使用银茶盅,煮水的器具以反復使用过的瓦器为佳。后来茶楼改用陶瓷茶壶、茶杯取代焗盅。广州沦陷时期因物资运输困难,不少茶楼曾采用铝制品作为茶具,但铝茶壶容易影响茶味,于是抗战胜利后又逐步改为使用陶瓷材质的茶具。

广州人一般把“沏茶”叫做“焗茶”,在沏茶时特别注重“水滚”,用高温的沸水冲泡的茶才能清香扑鼻、滋味浓厚,即为“水滚茶靓”,若水不滚就冲茶,会导致茶叶上浮,茶味寡淡兼有腥味。另一方面,强调滚水也是出于卫生角度的一种考虑,茶客开位时,企堂会先在茶洗(状如无脚平底碗)内注入沸水,让茶客放入茶杯进行消毒。因此茶楼所以开水是双重保沸的,除设有专门煮水的开水炉外,每个厅还设有座炉用以保温,座炉多烧煤球,炉面盖一块厚厚的铁板,中间留出炉孔,可放四个大铜吊煲。企堂在用铜吊煲注水时需讲究运力,通过控制吊煲煲嘴的出水角度,才不会使茶水外溅。严谨的经营者会在茶水服务上大做文章,昔日的惠如楼在每层楼都设有炭炉,以保证开水温度,在服务上坚持“问位点茶,每客一壶”的传统做法,对于常来的熟客,只需一入茶座,企堂便会根据每个人的喜好将沏好的茶送至茶客面前。在一些高级茶楼茶室,其饮茶的方式则更加讲究。对于茶叶的冲泡,广府人虽不似潮州人讲究,但也有借鉴工夫茶冲泡方法,陶陶居素有“陶陶烹茶,瓦鼎陶炉,文火红炭,别饶风味”的泡茶宣传65,以宜兴茶煲、潮州陶炉作为烹茶工具,以木炭烧火,配以九龙泉水、自选茗茶,还有专人伺候茶水服务,陶陶居以使用高档茶器和山泉水泡茶为由,把茶价由每位五分改为一角,最贵的雅座,高达二角五分,仍然座上客常满,被传为一时佳话。

5.1.2 茶点的製作与宣传

茶楼除了提供茶水服务以外,在茶点的制配上也非常重视。各家茶楼都有专门的点心制作师傅,分大案和小案:大案师傅主要负责制作饼食,主要品种是龙凤礼饼66,同时还要负责中秋月饼、年宵品的制作,制好后列于门市售卖;小案师傅主制茶市供应的食品,以包点为主,同时也要制作甜点、干蒸等中式点心。关于粉面的制作,因销量不大,故一般由打面师傅专责主制,1930年代后逐渐被机制所替代。自茶楼兴起至20世纪20年代,茶居、茶楼最受欢迎的茶点品种是包点,茶楼将“卖大包”作为业务竞争手段之一,大包多以普通的发面作皮,加以猪肉、鲜笋或沙葛等馅料。大包的规格、质量和定价均经过精打细算,做好后多以廉价出售,并限制每人每次只能购买一个,茶客们亦遵守规则。大多数茶楼均推有“抵食”的包点作为招徕,但这种销售方式基本是无利可图的,连大同茶楼都不禁在门联上挂字感慨“大包实难卖,大钱实难捞,针鼻铁,赚钱只从微利削”67,该言语幽默又不失真诚,暗示茶楼经营不易,希望能吸引更多茶客前去消费,促进生意兴隆。

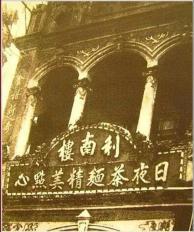

激烈的同行竞争促使各家茶楼在点心制作方面精益求精,不断吸收各家之长,例如彷制京沪、姑苏和西点的做法。一些着名的茶楼、酒家还会专门聘请技术高超的点心师傅,对食品茶点进行改良和创新,着名的广式点心有虾饺、粉果、肠粉、糯米鸡、灌汤饺、各式饼食等。有些茶楼甚至在铺面上打出“日夜茶麵精美点心”的宣传招牌(见图6)吸引茶客,美味的茶点有利于满足客人的多方位需求,从而提高茶楼的回客率。

早期茶楼的点心数量虽多,但花式变化少,为了标榜与茶楼“卖大包”风格不一样的细致品味,陆羽居的点心师傅郭兴首创“星期美点”,即每种点心以一星期为供应周期,其最大特点就是品种花样变化快,每周换一次点心单,以迎合茶客的猎奇消费心理。这也意味着对点心师和出品要求更高,除常年供应的品种以外,还必须创新,在制作上更精致,每星期组合多以“十甜十咸或十二咸十二甜,配合时令,以煎、蒸、炸、烘等方法制作,以包、饺、角、条、卷、片、糕、饼、盒、筒、盏、挞、酥、脯等形式出现”69,汤点、饭点、美点、中西点一应俱全。与此同时,点心制作要做到色泽丰富多彩,品种形状变化多样,点心名称也要文雅动听,不得雷同,在出品上不仅要保障品质,还附加鉴赏的效果。茶室的点心多为即点即制的,加上茶点的品种类别以及制作数量由人手所决定,一般是售完即止。1936年左右,各酒楼茶室均以“星期美点”作招徕,颇受茶客欢迎。“星期美点”的创立和推广,极大激发了点心师傅的创造能力,也丰富了广式茶点的种类,说明广州各茶楼、酒楼茶室的茶点制作呈现出多样化的成熟阶段,各类点心有荤有素,有咸有甜,既吸收了西方的先进点心技术,又保留有岭南地方特色。民国时期的茶市素有“四大天王”、“八大金刚”70之称,丰富多样的点心愈受食客追捧。茶点最初本以配角形式出现,却在发展过程中地位日益突出,逐渐成为饮茶中的主角。

在同业的竞争中,各家茶楼都有招牌名点,主要通过广告、口耳相传的方式宣传“你冇我有”的精品招徕茶客,譬如成珠楼的小凤饼,莲香楼的莲蓉月饼,其制作技术作为商业秘密不会公开,自成一家。对于一些销量好的茶点,往往容易出现假冒盛行的局面,例如着名的天元茶楼,因其经营的糖果茶饼富有特色,颇受消费者贊赏,然而一些不法分子为了盈利不惜假冒该店分支,对天元茶楼的经营造成了一定的负面影响。故此,天元茶楼多次在报纸上发布声明,告知顾客,对其产品细加辨认。天元茶楼在光绪十八年(1892)《中西日报》,告之消费者不要通过中介机构订货,“嗣后贵客光顾,欲在本店定办糖果礼饼等物,请函知第八甫本店照办。”茶楼可以直接将所订货物送到顾客手中,或者顾客亲自前来取货,以免鱼目溷珠。“务要着伴送到本店帐房内盖回图章,方不致有误”。71以此方式来保证茶点的正品品质,避免因大量彷制而失去市场和顾客的信赖。该公告间接宣传了该店茶点的品质精良,导致诸多彷冒产品,这一茶楼打假维权案例也反映出茶楼经营者们对茶点礼饼的用心经营,以及广州民众对优质茶点的追捧热度之高。

食物本身与人类所处的自然生存环境、社会发展有着密不可分的关係。在秦汉时期,岭南一带就有饮用“非茶之茶”苦䔲茶的风俗习惯,该植物外形似茶,叶大苦涩,在长期以来受到岭南人的喜爱和重视,成为当地人用以待客的“礼仪之茶”。72受岭南炎热多湿气候的影响,广府人还形成了独特的“凉茶”文化,凉茶作为大众均可采配的简易药方,是广府人“茶药一体”文化观的极佳呈现。凉茶虽苦,但人们依然视其甘之如饴,认为植物草药才能治好因闷热潮湿环境带来的易上火积湿的身体问题,可见广州人饮茶口味的形成与岭南气候条件有着密切的联系。73

“喝茶”在广东话里称作“饮茶”,毛泽东有“饮茶粤海未能忘”诗句。广东人爱“饮茶”,茶文化既是传统民俗文化,又是饮食文化。在广东,中国民间以茶相待已成为一种礼节,如有客到,第一件事便是奉上一杯“靓茶”,第一句话是“请饮茶”,以此表示主人的热情、友好和礼貌。由于岭南自古具有“重商”的价值取向,“饮茶”也从家庭走向市场,使广东的茶文化具有较浓的商品经济的特色。广东较早出现人们聚集饮茶的居所,如茶室、茶馆、茶寮、茶居、茶楼等,名目繁多、形式各异。至清朝,广东的茶市渐趋兴旺,出现一批颇具特色的茶楼。民国时期,广东茶市的兴旺势头有增无减,经久不衰。明清以来,由于商品经济的发展,饮茶更为普遍,茶市兴旺。商品经济给人们带来的首先是竞争,而竞争的关键是能否节省时间;虽然广东人并不能在理性上认识“时间就是金钱”,但实际上却不得不加快生活节奏,传统的时间观念开始改变,“日出而作,日落而息”的老观念被动摇,人们处处珍惜时间,饮食中“饮早茶”正是合乎“惜时”的原则。“饮早茶”是利用工作之空暇,喝茶,清洗肠胃;吃点心,喂饱肚子;聊天,沟通信息,联络感情;大清早漫步至茶居(茶楼)吸收了新鲜空气,锻炼了身体,可谓一举而多得,精明的广东人何乐而不为。

人类在使用茶的过程当中,已经不再仅仅只是摄取它的物质成分,而更多的则是从中去体会和感受人类用以对它进行加工改造的那些“主观意志”。可见,物质的“茶”只是人类“主观意志”的一个载体,它承载着使用它的群体在不同时期所具有的不同的价值观念、审美情趣、道德情操、宗教感情和民族心理等等,“茶”很早就是一个跨越阶级的东西,这并不是一种“精英文化”、“悠闲人士”才去茶楼喝茶。广东的“茶贸易,茶消费,茶文化”三体结合,“茶消费”就是一个跨越阶级的东西,通过以上可以看出,“广州就是一个“茶”的城市”,“茶”重塑了广州城市的经济、社会文化和人的气质。

广州人的饮茶口味嗜好也并非一成不变,而是在时代发展中一直处于变化之中。清朝以来,广州所产的茶叶种类已相当丰富,基本各县均有产茶,茶叶种植面积的扩大以及加工技艺的成熟,人们所接触的茶叶风味也逐渐多样化,例如“其气密复,凝结不散,芬馥若兰”的西樵茶、“薰以珠兰,其芬馨绝胜松萝之英”的河南茶、“烹之作幽兰莱莉气”的新安杯渡山茶、含松烟熏味的笔架山茶等多种茶类,这些历史名茶摆脱了过去单一的茶叶风味,在茶叶香气、口感方面具有巨大的突破。然而在传统农业社会下自给自足的茶叶交易体系中,当地所产的茶叶很难形成大规模商业性质的经济交换,大众接触好茶的机会也不多,饮茶口味的接受度尚未摆脱本土性的饮食习惯,因此人们对于茶叶的丰富性感受仅在小范围内传播。

频繁的海外贸易和交流不仅推动了经济的繁荣,也使得广府文化具有高度的开放性和兼容性。1757年广州“一口通商”以来,广州成为中国唯一的茶叶出口城市,西方各国贸易公司在华的进口货物茶叶来自内陆各省茶区。各地茶商均以广州为贩运目的地,为适应国外茶叶市场的需求,茶叶运至广州后会经过再加工才卖给外国商人,越来越多当地民众、商贾加入到参与制茶售茶的行业中,逐渐形成发达的茶业流通体系。茶叶本身在交易和饮用过程中就产生了特殊的交流和转换功能,人们在该环节接触甚至品尝种类丰富的茶叶产品,对茶之味觉的感知不断进化,改变了单一固定的饮茶喜好,在茶之色、香、味方面有着更多元化的追求。74

概而观之,广州历经了数千年的历史积淀,岭南社会的物质生产和文化传统奠定着广州饮茶习俗的基调。清朝以来,茶叶种植加工技术的成熟、茶叶贸易的繁荣,间接增进了人们对各类茶叶的了解与尝试;与此同时,茶叶原料的商品化以及日益增长的市场交换推动着茶叶的世俗性消费,满足了人们的物质和精神需求。人们在接触和品尝茶叶的过程中,把被动的味觉感受转化非被动的情感感知,使得饮茶行为摆脱了单纯的生理感受,进而转化为带有文化性的思想表达,为广州饮茶风气的传播和扩大化奠定了物质和思想基础。75

广州饮茶文化以“上茶楼“饮茶为特色,清朝至民国时期,随着近代城市化进程的推动以及战争影响,广州的茶楼历经了“初现成型——快速发展——艰难生存——恢復振兴——迅速衰落”这五个阶段。茶楼作为饮茶空间载体的出现,摆脱了传统茶叶店铺的消费模式,对该地区饮茶风气的传播具有重要的意义。

古版书籍:

1.(清)阮元 修、陈昌齐等 纂:《广东通志》(上海:上海古籍出版社,1990年),页23、51、76。

2.(清)李福泰 修、史澄等 纂:《番禺县志》,辑于《中国方志丛书》(台北:成文出版社,1967年),页32、53、64。

3.吴觉农、胡浩川:《中国茶叶復兴计划》(上海:商务印书馆,1935年),页69-72。

4.(清)屈大均:《清代史料笔记:广东新语》(北京:中华书局,1997年),页384。

5.(清)招念慈 修、邬庆时 纂:《龙门县志》,辑于《中国方志丛书》(台北:成文出版社,1967年),页75。

6.(清)金武祥 撰、谢永芳 校点:《粟香随笔》(江苏:凤凰出版社,2017年),页54。

4.祝秀侠:《粤海旧闻录》(臺北:圣文书局,1987年),页325。

8.陈伯陶:《东莞县志》(东莞:东莞养和印务局,1927年),页3657。

9.(清)刘子秀 着、(清)黄亨、谭药晨 刊补:《西樵游览记》(桂林:广西师范大学出版社,2012年),页25。

今版书籍:

1.王玲:《中国茶文化》(北京:九州出版社,2009年),页5。

2.李文治:《中国近代农业史资料》(第一辑)(上海:生活·读书·新知三联书店,1957年),页555。

3.南海县地方志编纂委员会办公室、南海县西樵山风景区管理处编纂:《西樵山志》(广州:广东人民出版社,1992年),页126。

4.冯明泉:《富有地方特色的广州茶楼业》(广州:广东人民出版社,1990年),第四十一辑,<广州文史资料>,页3、16、18、213。

5.冯明泉、阿汉:《陶陶居乐上陶陶》(广州:广东人民出版社,1990年),页186、192-193。

6.陈祖椝,朱自振:《中国茶叶历史资料选辑》(北京:农业出版社,1981年),页112-115、205-206。

7.陈橼:《茶业通史》(北京:中国农业出版社,2008年),页32、33。

8.彭泽益:《中国近代手工业史资料(1840-1949)第一卷》(北京:中华书局出版社,1962年),页423-424、490。

9.广州市政府编:《广州指南》(广州:商务印书馆,1934年),页53、242。

10.广州市越秀区人民政府地方志办公室、越秀区政协学习和文史委员会主持编撰:《越秀史稿》(广州:广东经济出版社,2015年),页432。

11.广州年鉴编纂委员会:《广州年鉴》(广州:奇文印务公司,1935年),页241、362。

12.刘志文:《广东民俗大观》(上册)(广州:广东旅游出版社,2007年),页161、212、230-231。

13.邓广彪:《广州饮食业史话》(广州:广东人民出版社,1990年,页76、82、134、146、195。

英文书籍:

1.John Henry Gray,Walks in the City of Canton(Hong Kong: De Souza & Co., 1875), p.295.

期刊论文与杂誌文章:

1.王发志:〈从竹枝词看广州茶文化〉,《岭南文史》,2014年01期(2014年4月),页62-64。

2.南岚:〈广州西关茶楼与茶室〉,《广东茶业》,2002年第1期(2002年2月),页33。

3.徐朗轩:《续羊城竹枝词》,《广州历代竹枝词》选刊(一) ,《羊城今古》,1989年第3期(1989年3月),页176。

4.徐燕林:〈非物质文化视野下的广州饮茶习俗〉,《农业考古》,2007年02期(2007年4月),页103-106。

5.陆琦、高海峰、梁林:〈广州传统骑楼式茶楼的立面及其装饰研究——以莲香楼和陶陶居为例〉,《南方建筑》,2012年02期(2012年4月),页46-50。

6.陈栋:〈广东富丁(皋卢)茶的历史与文化〉,《中国茶叶》,1998年05期(1998年5月),页32-33。

7.张寿褀:〈近百年来广州茶座风情的变化〉,《农业考古》,1993年02期(1993年7月),页88-92、102。

8.陶德臣:〈鸦片战争后广州茶市的盛衰〉,《古今农业》,1997年第2期(1997年5月),页10-17。

9.杨仁飞:〈清前期广州的中英茶贸易〉,《学术研究》,1997年第五期(1997年5月),页56-61。

10.蒋建国:〈晚清广州茶楼消费的社会话语〉,《船山学刊》,2004年04期(2004年12月),页85-89。

11.蔡霞:〈晚清广州社会生活之茶楼文化〉,《文史博览(理论)》,2014年06期(2014年6月),页11-13。

12.谢天祯:〈近代中国茶叶生产与贸易的兴衰〉,《中国茶叶》,1983年05期(1983年5月),页2-4。

脚注 :

1. 王玲:《中国茶文化》(北京:九州出版社,2009年),页5。

2. 谢天祯:〈近代中国茶叶生产与贸易的兴衰〉,《中国茶叶》,1983年05期(1983年5月),页2-4。

3. 杨仁飞:〈清前期广州的中英茶贸易〉,《学术研究》,1997年第五期(1997年5月),页56-61。

4. 陶德臣:〈鸦片战争后广州茶市的盛衰〉,《古今农业》,1997年第2期(1997年5月),页10-17。

5. 陆琦、高海峰、梁林:〈广州传统骑楼式茶楼的立面及其装饰研究——以莲香楼和陶陶居为例〉,《南方建筑》,2012年02期(2012年4月),页46-50。

6. 张寿褀:〈近百年来广州茶座风情的变化〉,《农业考古》,1993年02期(1993年7月),页88-92、102。

7. 徐燕林:〈非物质文化视野下的广州饮茶习俗〉,《农业考古》,2007年02期(2007年4月),页103-106。

8. 王发志:〈从竹枝词看广州茶文化〉,《岭南文史》,2014年01期(2014年4月),页62-64。

9. 蒋建国:〈晚清广州茶楼消费的社会话语〉,《船山学刊》,2004年04期(2004年12月),页85-89。

10. 蔡霞:〈晚清广州社会生活之茶楼文化〉,《文史博览(理论)》,2014年06期(2014年6月),页11-13。

11. 陈伯陶:《东莞县志》(东莞:东莞养和印务局,1927年),卷九十六,〈杂录〉上,页3657。

12. 南海县地方志编纂委员会办公室、南海县西樵山风景区管理处编纂:《西樵山志》(广州:广东人民出版社,1992年),页126。

13. (清) 刘子秀 着、(清)黄亨、谭药晨 刊补:《西樵游览记》(桂林:广西师范大学出版社,2012年),页25。

14. (清) 李福泰 修、史澄等 纂:《番禺县志》,辑于《中国方志丛书》(臺北:成文出版社,1967年),卷7,〈舆地畧五〉物产,页53。

15. (清) 李福泰 修、史澄等 纂:《番禺县志》,卷7,〈舆地畧五〉物产,页64。

16. 同上,页32。

17. (清) 招念慈 修、邬庆时 纂:《龙门县志》,辑于《中国方志丛书》(臺北:成文出版社,1967年),页75。

18.(清)屈大均:《清代史料笔记:广东新语》(北京:中华书局,1997年),卷十四 食语,〈茶〉,页384。

19. 陈祖椝,朱自振:《中国茶叶历史资料选辑》(北京:农业出版社,1981年),页112-115。

20. (清) 阮元 修、陈昌齐等 纂:《广东通志》(上海:上海古籍出版社,1990年),页51。

21. 陈祖椝,朱自振:《中国茶叶历史资料选辑》,页205-206。

22. (清) 阮元 修、陈昌齐等 纂:《广东通志》,页23。

23. 陈橼:《茶业通史》(北京:中国农业出版社,2008年),页32。

24. 陈橼:《茶业通史》(北京:中国农业出版社,2008年),页33。

25. 同上。

26. (清) 阮元 修、陈昌齐等 纂:《广东通志》,页76。

27. 同上。

28. 彭泽益:《中国近代手工业史资料 (1840-1949)第一卷》(北京:中华书局出版社,1962年),页423。

29. 同上。

30. 彭泽益:《中国近代手工业史资料(1840-1949)第一卷》,页490。

31. 彭泽益:《中国近代手工业史资料(1840-1949)第一卷》,页490。

32. 同上,页424。

33. 吴觉农、胡浩川:《中国茶叶復兴计划》(上海:商务印书馆,1935 年),页69-72。

34. 同上。

35. (清)金武祥 撰、谢永芳 校点:《粟香随笔》(江苏:凤凰出版社,2017年),页54。

36. 银两本位每角 (毫) 钱为七十二厘。

37. “歎茶”,“歎”有享受的意思。

38. 广州市越秀区人民政府地方志办公室、越秀区政协学习和文史委员会主持编撰:《越秀史稿》(广州:广东经济出版社,2015年),第5卷,民国 (上) ,页432 。

39. 广州市政府编:《广州指南》(广州:商务印书馆,1934年),页242 。

40. 广州市政府编:《广州指南》,页53。

41. John Henry Gray, Walks in the City of Canton (Hong Kong: De Souza & Co., 1875), p. 295.

42. 冯明泉:《富有地方特色的广州茶楼业》(广州:广东人民出版社,1990年),第四十一辑,〈广州文史资料〉,页16。

43. 刘志文:《广东民俗大观》(上册)(广州:广东旅游出版社,2007年), 页161。

44. 广州有不少茶楼老字号始于清朝,但起初并未经营茶楼业务,光绪后才陆续兼营茶市。例如成珠楼虽建于清乾隆十一年(1746),但早期为“成珠饼家”,经营饼饵业务。惠如楼建于光绪元年(1875),是历史最为悠久的“如”字号之一,早期为食肆,后转向发展茶楼业。

45. 冯明泉:《富有地方特色的广州茶楼业》,第四十一辑,〈广州文史资料〉,页3。

46. 冯明泉:《富有地方特色的广州茶楼业》,第四十一辑,〈广州文史资料〉,页18。

47. 刘志文:《广东民俗大观》(上册),页230。

48. 冯明泉:《富有地方特色的广州茶楼业》,页213。

49. 冯明泉:《富有地方特色的广州茶楼业》,页213。

50. 广州年鉴编纂委员会:《广州年鉴》(广州:奇文印务公司,1935年),卷十,〈经济〉>,页362。

51. 祝秀侠:《粤海旧闻录》(臺北:圣文书局,1987年),页325。

52. 刘志文:《广东民俗大观》(上册),页231。

53. 刘志文:《广东民俗大观》(上册),页212。

54. 同上,页231。

55. 刘志文:《广东民俗大观》(上册),页232。

56. 广州年鉴编纂委员会:《广州年鉴》,卷十,〈经济〉,页241。

57. 邓广彪:《广州饮食业史话》(广州:广东人民出版社,1990年),广州文史资料 第四十一辑,页195。

58.南岚:<广州西关茶楼与茶室>,《广东茶业》,2002年第1期(2002年2月),页33。

59. 陈栋:<广东富丁(皋卢)茶的历史与文化>,《中国茶叶》,1998年05期(1998年5月),页33。

60. 南岚:<广州西关茶楼与茶室>,《广东茶业》,页189。

61. 邓广彪:《广州饮食业史话》,广州文史资料 第四十一辑,页76。

62. 邓广彪:《广州饮食业史话》,广州文史资料 第四十一辑,页82。

63. 徐朗轩:《续羊城竹枝词》,《广州历代竹枝词》选刊(一),《羊城今古》,1989年第3期(1989年3月),页176。

64. 邓广彪:《广州饮食业史话》,广州文史资料 第四十一辑,页134。

65. 徐朗轩:《续羊城竹枝词》,《广州历代竹枝词》选刊 (一) ,《羊城今古》,页91。

66. 冯明泉、阿汉:《陶陶居乐上陶陶》(广州:广东人民出版社,1990年),广州文史资料 第四十一辑,页186。

67. 冯明泉、阿汉:《陶陶居乐上陶陶》,广州文史资料 第四十一辑,页192。

68. 邓广彪:《广州饮食业史话》,广州文史资料第四十一辑,页146。

69. 冯明泉、阿汉:《陶陶居乐上陶陶》,广州文史资料 第四十一辑,页193。

70. “四大天王”即指虾饺、干蒸烧麦、叉烧包、蛋挞;“八大金刚”为牛肉烧麦、排骨烧麦、肠粉、 糯米鸡、萨其马、甜蛋散、煎堆仔、咸水角。

71. 南岚:<广州西关茶楼与茶室>,《广东茶业》,页179。

72. 南岚:<广州西关茶楼与茶室>,《广东茶业》,页180。

73. 李文治:《中国近代农业史资料》(第一辑)(上海:生活·读书·新知三联书店,1957年),页555。

74. 南岚:<广州西关茶楼与茶室>,《广东茶业》,页182。

75. 南岚:<广州西关茶楼与茶室>,《广东茶业》,页182。

< 原创文章/视频,未经许可,不得转载 >

欢迎留言:

请登入/登记成为会员后留言