廣州茶文化及其對外傳播

盧東平

2024年4月

謝 辭

本畢業論文,承蒙何其亮教授悉心指導,得以完成,謹此衷心感謝。又撰寫論文期間,曾得下列人士/機構予以協助,本人併此致謝。

一、佛山市順德圖書館、佛山市圖書館、香港樹仁大學圖書館

二、盧志明先生、容德如女士、yú teahouse 瑜茶舍提供寶貴意見

1.1 茶文化性質的界定

王玲在《中國茶文化》一書中介紹,當前在中國對文化的分類通常是物質文化與精神文化之間的二分法,但其實除從屬這二者之間的物質文化以外,尚有部分文化是不能簡單劃歸在這二者的一類之中的,因為它是游離於在物質與精神文化中間,以物質為傳播媒介,在物質上卻承載了更深層的文化意義,而關於這些文化,人們一般都叫做“中介文化”。1而茶文化則是一個類型的中介文化。自茶文化發展以來,茶本身所具備的生津止渴、增進消化的作用就已退居二線;在後來的喝茶行為中,人們更多的是注重於文化的交融與心態的和諧,並由此促成了人美、茶美、水美、器美、境美、藝美,六美一體的中國茶道的形成。在文人蘇軾(1037-1101)的茗詩茶詞中也表示出對茶道美學的向往:蟹眼已過魚目生,颼颼欲作松風鳴。(《試院煎茶》)

茶道身為文化生活物質負載體,也負載著各個地域、族群的精神核心與人文心態,如中國茶道中“茶德”和“茶藝”並重,崇尚“廉、美、和、敬”的美學境地,反映了中華民族受到“中庸”、“以和為貴”等儒家思想深遠影響的傳統人文心態。所以在深入研究廣府茶文化時,要從這個生活物質負載體的話語、器物、茶點、風俗形式等出發,剖析裏面蘊含的廣府人的精神內容與人文心態。

1.2學者研究現狀

廣州茶文化歷史悠久,向來不缺乏學術界的關注,對於廣州的茶文化研究,多從廣州的茶葉外貿和茶樓文化著手。關於廣州茶葉外貿的研究,多從經濟史、貿易史為研究視角。清朝(1644-1912)以來,當中國茶葉逐漸得到歐洲人接受後,越來越多西方國家先後在廣州設立商館,廣州茶港地位日益凸顯。學者謝天禎(1983)2、丁俊之(1988)、莊國土(1992)、胡小軍(2007)等人梳理了清朝以來廣州茶葉外貿的興衰演變,論述廣州在茶葉出口貿易方面如何扮演著重要角色,以及對中國乃至世界經濟文化帶來的影響。目前對於廣州茶葉外貿的研究已比較深入,其中多以清朝廣州“一口通商”、鴉片戰爭(1840-1842)前後為時間節點展開論述。學者楊仁飛的〈清前期廣州的中英茶葉貿易〉(1997)分析了茶葉外貿在英國東印度公司和清政府、行商的權力交織下演變歷程,這種封建性與資本主義對峙下的利益沖突最終演變為帝國主義對中國展開經濟侵略的導火索。3陶德臣在〈鴉片戰爭後廣州茶市的盛衰〉(1997)中認為,廣州市的茶樹對外出口在鴉片戰爭後就經過了先升後降的巨大變化,其衰落原委主要與帝國主義國家的掠奪、小農經濟的先天不足等一系列缺點有關,而其中茶樹運輸道路的驟變、大量廣東客商和洋行分散於各地,也是廣州茶市場迅速衰敗的主要原因。4胡樂偉(2011)也強調鴉片戰爭後國內出口茶葉城市發生轉移,19世紀後期英國殖民地茶葉種植園的興起,國際市場競爭加劇等原因導致廣州茶葉出口貿易日益衰落。目前關於廣州茶葉外貿的相關研究雖多,但多為論述茶葉在對外貿易中的經濟往來及對外傳播,缺乏茶葉外貿對廣州本土茶文化的內在影響研究,這一點在當下亟需突破。

廣州茶樓建築作為廣州茶文化中最具特色的代表,圍繞傳統茶樓建築特點而進行研究的作品頗多,學者董力早在2012年就以嶺南建築名師莫伯治(1915-2003)的廣州茶樓酒家建築研究與實測資料為基礎,在現存茶樓的基礎上,對傳統茶樓的建築特點加以增補充實,並考察了莫伯治作品中對傳統茶樓的建築設計空間繼承和革新。學者余歡(2016)、康琪(2018)等人選取廣州一些極具代表意義的茶樓作為研究對象,從多角度歸納整理了廣州傳統茶樓的歷史興衰、建築特色、文化特征等內容,並討論新時代時期廣州茶樓的變革發展策略。學者陸琦、高海峰、梁林(2012)5等以大量廣府歷史資料為依據,通過梳理廣式傳統茶樓中的空間特點、建築立面特色、內部裝飾特點等信息,探討廣式茶樓中區別於其他茶樓特有的地理標識、內部裝飾等信息,以及廣式茶樓與其他茶樓特有的地理標識的不同。

不少本土學者、茶樓行家多圍繞民俗史、生活史等角度展開記錄和研究。中山大學文化人類學講師張壽祺在〈近百年來廣州茶座風情的變化〉(1993)回溯了廣州茶樓的歷史淵源,並對不同時代茶樓的茶座形式、茶客群體、娛樂形式等進行了梳理。6茶樓業老行尊馮明泉的《漫話廣州茶樓業》(1995)從茶樓沿革、建築裝飾、經營管理等方面來闡釋茶樓行業的特色。徐燕琳(2007)7、王發志(2014)8等學者根據中國古代方志、文學作品、外銷畫、當地語言等材料,綜合研究了當時的茶樹栽培、生產情況,以及與廣府早茶有關的飲茶方式、環境、工具、茶禮茶俗等信息,從而揭示出了廣府的飲茶歷史具有全民性、民間性、開放性與兼容性共存的特征。

當前已有很多專家從社會學的角度深入探討廣州飲茶發展。暨南大學蔣建國教授在〈晚清廣州茶樓消費的社會話語〉(2004)中對晚清廣州市茶飲市場的產生根源、發展途徑、經營方式特色等作出了較為充分的研究,從而展現茶飲消費的大眾化進程及豐富的社會話語。9學者蔡霞的〈晚清廣州社會生活之茶樓文化〉(2014)圍繞著廣州老字號茶樓的建設過程與運營特點,以社會消費史的新視角揭示了清朝茶樓文化具有信息溝通、消遣娛樂的重要社交功用。10

茶葉貿易和茶樓文化都是廣州茶文化的重要組成部分,其中茶葉外貿對廣州本土飲茶風氣的形成具有重要的影響,茶樓文化也是廣州飲茶文化的特色之一,但並非為廣州飲茶文化的全部。當前關於廣州茶樓建築風格及文化內涵的研究已較為完善,關於早茶飲茶習俗的闡述多偏向廣式茶點、飲茶禮節,對飲茶方式、飲用茶類的細節描述不多,而有關飲茶風俗的文字記載雖多但零碎,有待進一步深入挖掘整理,這也是廣州飲茶文化研究需要重點突破的領域。

2.1 中國“茶文化”的起源

茶葉的種植與產出是飲茶文化產生和發展的物質前提,廣州地處於珠江三角洲流域一帶,濕熱多雨,光照充足,優越的自然資源是茶葉種植的重要基礎。民國十六年(1927)《東莞縣志》有載:“茶山雁塔寺,相傳梁天監(502-519)中僧徒建,僧於寺旁種茶數百株,故後名茶園”11,將廣東產茶歷史追溯至南北朝梁武帝(蕭衍,464-549;502-549在位)時期,這段文字源於民國(1912-1949)的《茶山鄉志》,但該書現已佚失,暫無其他史料佐證,需進一步研究。在南海縣西樵山一帶,茶葉種植歷史最為悠久,號稱“茶山”。相傳唐僧人曹松(828-903)移植顧渚茶其上,當地人多以種茶為生,明朝(1368-1644)時西樵茶因品質甚佳已頗有名氣,明人劉士奇(生卒年不詳)詩雲:“向道蒙山武夷勝,豈知樵澗摘春叢”(《謝程太史松溪惠樵茶》)12,以此凸顯西樵茶的品質優異。

西樵茶一年四季均有制作,其根據茶葉采摘時間可分為不同等級,春季所采的是“春茶”,穀雨時采制曰“雨茶”,夏季所產的“橫枝茶”則被山民視為最粗賤的一種茶類,“諸品之中,露茶為貴。周氏樵志,樵茶之佳,以大雪後至春初所采者為良,名曰雪鞠,厥味甘芬,厥色青白,露茶雖重,不如也”。13在文人心中,他們認為秋季白露節氣時采制的“露茶”最貴,但對於風味而言,大雪至初春時所制的“雪鞠”色澤青白、香味甘芬,比“露茶”更勝一籌,可見明清時期的西樵茶品類已非常豐富,人們對茶葉有更進一步的品質追求。

到了采茶季節,婦女們紛紛在日出之前上山采摘茶葉,並對茶葉進行等級分類,清人劉子秀在《西樵遊覽記》對西樵茶的采制有著非常詳細的記載:“既采之後,始揀茶芽,芽分上、中、下。”可見西樵茶在廣府地區根據當地人的飲茶喜好逐漸實現本土化。

清朝以來,廣州所產的茶葉已相當豐富,基本各縣均有產茶。番禺縣珠江以南地區土地肥沃,當地居民多勤於種茶,“在廣州,有河南茶,珠江南岸三十三村多藝茶,有家園茶,蓼湧、南村、市頭等處,亦多藝茶。其嫩芽充河南茶,以售於外,其老葉曰家園茶,亦曰老茶;有白雲茶,產滴水岩白雲頂諸處。近日幕德裏屬之茶山,鹿步屬之慕源,亦多種茶,皆有茶莊”14,可見清朝時期的廣州城坊一帶產茶風氣頗盛,其中以番禺縣所產的河南茶最為著名,采摘和制作工藝也頗為講究,“春深時,大婦提籯,少婦持筐,於陽崖陰林之間,淩露細擇綠芽紫筍,薰以珠蘭,其芬馨絕勝松蘿之英”。15

清朝時期,大量的茶葉出口刺激著廣州農民廣泛種植茶葉,茶農們常種植茉莉花、珠蘭花、香橙花等花卉作物,以此作為花茶制作的原料。19世紀50年代,羅伯特·福瓊(Robert Fortune,1812-1880)在廣州參觀了一家制茶手工工場,並記錄了花薰茶的制作方法,這些制好的花茶被稱為“橙香白毫”(Scented Orange Pekoe)和“香片”或“熏香珠蘭茶”(Scented Caper)16,多用於出口外銷,剩下的大量茶梗、黃葉則以低價賣給本地人,從茶裏篩出來的香花也可加以幹燥,用來制作神香。

清朝至民國期間,除了南海縣、番禺縣有茶葉產出,東莞、新安、三水、龍門、香山、新會、清遠等縣均有歷史產茶記載,但出產不多,且產區分散。如民國時期龍門縣有產佳茗,“有茶名桂峰頂,味絕佳,但出產無多,極難得”,“在左潭山……產茶甚佳,名化飯茶”17,又如新安縣大奚山嶂上“內有神茶一株,能消食退暑,不可多得。土人於清明日采之,名鳳凰茶”,杯渡山所產的茶葉更是香味獨特,“烹之作幽蘭茉莉氣,水濯十餘次,甘芬愈勝”。18又如《清遠縣志》記載,清遠茶“以筆架山為最,黃藤峽次之,文崗壩仔又次之。春分采者,曰社前茶;白露采者,曰白露茶,至嫩者名茶菊,稍粗者名上嫩。筆架茶味清香,飲後則涼沁心脾,三伏灸蒸,經宿味亦不變,解暑消滯,功無與比,若收藏年久,可治病”。不同產區和季節的筆架茶品質都有所不同並實現等級細分,可見筆架茶深受當地人的重視。

嶺南自古有“重商”的價值取向,茶葉也從家庭走向市場,然而在傳統的農業社會,由於商業交易的範圍十分有限,本地的茶葉消費市場並不旺盛,大多缺乏作為大眾商品的特色。在19世紀以前,廣州的茶葉消費一般限於家庭內部,多為自產自銷,帶有中國傳統消費文化的基本底色。但這種非完全商業化的消費體系一定程度上制約著人們的消費心理和購買行為,飲茶消費作為一種物質消費方式的社會意義和影響範圍也是非常有限的。

從語言文字學的觀點考慮,當“茶”以中國為中心流傳到世界各地之後,各地關於“茶”的發聲大致有二種類型:一個是從泉州為流傳起源,以泉州方音中“茶”的讀音[te2-4]為中央演化的發聲;另一個則是從廣府、港澳為流傳起源,以廣府方音中“茶”的讀音[ca4]為中央演化的發聲。191516年葡萄牙商人率先到廣州開展制茶交易,並開始把茶流傳到了歐洲,因此廣府方音中“茶”字[ca4]讀音也得到了流傳,並通過和當地方語言文化的融合和演化,逐漸發展成為了今天的語音。20

2.2 “茶文化”的對外傳播

整體而言,清朝時期的茶葉產量和貿易量都大大超過了以往朝代,雖然清朝以來國內人口劇增,但傳統的自給自足的家庭消費模式並沒有給茶葉銷售帶來過多的消費空間,茶在長期內都是作為奢侈品而非生活必需品的存在,上層貴族、士紳以及中產階層才是茶葉的主要消費對象,尋常百姓只有在招待客人、饋贈親友的環節用到茶(甚至多用非茶之茶代替)。國際茶葉市場需求的擴大才是促進茶葉種植加工、增加茶葉銷量的根本原因,西方茶葉貿易使清朝茶葉進入快速發展時期,同時也開始反作用於國內飲茶需求。21

清朝廣州商業貿易的繁榮和茶葉外銷的興盛,為廣府地區的茶飲消費奠定了良好的物質經濟基礎。特別是廣州在一口通商以後,有廣闊的外銷茶為依托,廣州茶市的茶類非常豐富,包括武夷茶區的武夷小種、寧州、浮梁茶區工夫紅茶、皖南茶區的綠茶,以及廣西的桂東南茶區的六堡茶等。廣東地區雖有粵北、粵東、粵西茶區的茶葉產量作為支撐,但與其他省份相比,廣東本省的茶產量並不多,多仰賴外省輸入。

在這種茶葉貿易體系下,來自各地的茶葉不僅為外商提供多種類型的貨源,也為廣州地區提供了豐富的茶葉種類,當地人也有了更多的購茶選擇。廣州人在品飲本地所產茶葉的同時,也開始接受並飲用各種外地茶。清末民初,廣東本土茶葉的產量和制作技術,多不及其他省所產,茶葉銷量和利潤逐年下降,於是農民砍去茶樹改種其他經濟作物。由此,廣州人的日常消耗茶葉,多依賴於福建、江西、浙江等地,飲茶消費也由家庭逐漸走向都市公共空間。

廣州茶行多以茶葉出口貿易為主,同時也會向當地茶樓、居民銷售茶葉。廣州人的飲茶消耗量向來不低,例如十八甫北路的迎春茶莊(英記茶莊)於光緒八年(1882)就開始專營閩東、武夷山茶葉,有“壽眉茶王”之稱22,還有宜珍、安蘭軒、如莫記、信孚行、廣福泰等都是名噪一時的茶莊。

清朝時候,茶莊、茶檔在推動茶飲消費方面扮演著重要的角色,隨著廣州的民間飲茶風氣漸盛,茶飲售賣也在該地日益流行,徐珂(1869-1928)的《清稗類鈔》有雲:“粵人有於雜物肆中兼售茶者,不設座,過客立而飲之,最多為王大吉涼茶,次之曰正氣茅根水,曰羅浮山雲霧茶,曰八寶清霧涼茶。則中有杭菊花、大生地、土桑白、廣陳皮、黑元參、乾葛粉、小京柿、桂元肉八味,大半為藥材也。”23與傳統的茶莊銷售不同,這些茶鋪將茶葉初級產品加工成為商品進行銷售,其產品多以本土化為主,不管是茶葉、草藥,只要受當地民眾歡迎,具有養生保健、驅邪防病的功效,都可作為商品銷售。可見茶鋪經營者們對市場需求有較為敏銳的洞察力,這種價格低廉又能滿足茶客需求的茶飲售賣方式,不僅省去了茶客泡制茶水的麻煩,更是給匆匆而過的茶客們提供了直接品嘗茶味的便捷途徑,該茶水服務逐步成為向顧客推廣茶葉的日常營銷方式。

茶飲消費的商品化程度,使消費與推廣方式發生了巨大變革,進入20世紀後,廣州蓬勃的城市商業經濟繁榮,進一步帶動商品廣告的發展。各茶店為了提升知名度,推介自家特色產品,紛紛在報紙上刊載廣告,給廣州民眾帶來了從未體驗過的嶄新感知,自此在報紙上刊載廣告的新媒體宣傳方式流行起來。一家叫永春堂的藥店,創制的“萬應甘露如意茶”,在《遊藝報》宣傳“用舊方配合良藥制造,此茶最能消暑散熱、解渴滌煩,如外感風寒,內患積滯,用滾水沖服,便見奇效”24。黃志居草堂則始創“普寧茶”25,作為“消暑散熱,生津止渴之良劑”,與生薑、蔥等物一起煎制,對於一般的感冒,可以“立即痊愈”。橘香齋藥店創制的“萬應甘泉茶”,在《商權報》刊登的廣告稱“此茶不寒不燥,味甘性純,善疏風消暑,清熱去滯……每盒十三包,銀一毫,每大箱二百四十盒,實銀十八大元。每十二盒銀一元……”。26比起一般的茶葉,保健茶的價格也不低。一些原來賣茶葉的茶莊,也相應推出保健茶出售,如玉壺春茶莊創制的“保安甘和茶”,能“止渴消滯,有益衛生”,還為了防止仿制,強調“特改換點石內票,以分真偽”。27這種大眾傳媒具有較強的視覺沖擊力,不僅擴大了人們的眼界,也對商品有了更為直接的認識。

近代以來的茶葉廣告多注重文字和圖像元素的吸引力,講究藝術表達,在廣告中巧妙融入本土的人情風物,這樣做既能展現符號化意象和審美情調,又緩解了傳統城市民眾與商品間的文化疏離感。在廣告傳播方式和說服手段上呈現出貼近生活的“消費文化”,商家在宣傳過程中多突出預防疾病和養生保健的功效,例如清熱解毒、健脾開胃等廣告術語在報紙中屢見不鮮,商家也以此作為賣點,借以提高產品的價格,同時也暗示民眾消費它是一種提升生活品質的做派,以此推動茶飲的消費。

自古以來,珠江密集的河網航道及蜿蜒的海岸線為廣州海外貿易發展帶來了先天的便利,作為中國最古老的的出口商埠之一,廣州與海外的聯繫十分密切。下面先簡單梳理各時段茶葉輸出狀況。西漢(前202-8)時期的廣州就已與南洋諸國有貿易往來。到了唐朝(618-907),由於陸上絲綢之路受到了戰亂阻礙,海上開始逐漸代替陸上作為中國國內外國際貿易的主要途徑,“廣州通海夷道”也逐漸形成了當時世界上最大的遠洋航路。該航線可通往東南亞、太平洋西部諸國、紅海沿線、東北非以及波斯灣諸國,廣州作為全國外貿中心的地位日益凸顯,茶葉作為商買商賣的產品也輸出國外。北宋(960-1127)年間,在廣州設市舶司,茶葉成為重要輸出品之一並遠銷南洋,元朝(1271-1368)承宋舊制。明朝洪武元年(1368),明朝中央政府在香港(通南洋)、寧波(通日本)、泉州(通琉球)三處市舶提舉司。28

17世紀初,荷蘭東印度公司主要經由澳門向西方販運中國茶葉,但輸入量有限。18世紀起,飲茶習慣在西歐迅速流行,越來越多商人和公司加入茶葉貿易競爭中,揭開了中國茶葉開始大量輸入歐洲的序幕。清朝康乾時期中央政府實施閉關鎖國政策,並在廣州設置“十三行”專營對外貿易,茶、瓷器、絲綢成為當時出口貿易的大宗商品。

隨著中西茶葉貿易關係的建立,中外雙方選擇了廣州港作為貿易地點,廣州外貿逐漸納入世界資本主義體系之中。乾隆二十二年(1757),清廷宣布停辦江、浙、閩三國海關,只留廣東海關一處對外通商,這一政策也將廣州帶到全球茶交易的中心;直至鴉片戰爭開始之前,外銷茶葉除少量由陸路經恰克圖運至沙俄之外,廣州成為中國唯一的茶葉出口城市。從嘉慶二十三年(1818)開始,清廷為了避免茶樹販賣和便於征稅,要求所有茶樹輸出者都必須跟從“由內河過嶺走行”赴粵,禁止“出洋販運”,若有違背,“一經拿獲,將該商販治罪,並將茶樹入官”。29

第一次鴉片戰爭後,清廷不得不開啟“五口通商”,中國茶的對外輸出量也不斷增加。《南京條約》簽署初期,雖然中國大陸茶商對廣東貿易的總體情況在短期內暫時未有多大改變,但廣州港茶葉基准值在中國國內總出口數量中仍占有優勢位置。但1844年後廣州最先開始了茶葉輸出,1853年福建又開始了對外出口茶葉,至19世紀50年代後期,江、浙和部分皖南、閩茶葉走向了中國市場,廣州茶葉外銷優勢逐漸被削弱。1858年簽定的《天津條約》以後,漢口、九江又淪為了華中茶埠,華商也開始向可降低成本、相距較近的茶埠輸出茶葉,所以湖南、湖北之茶經常集中於漢口,江西、安徽之茶集於九江,江浙之茶集於上海地區。由於國內各茶埠的強烈爭奪,19世紀後期,廣州的白茶出口量已落於上海、福建、漢口、九江之後,徹底失去茶市壟斷的中心地位。

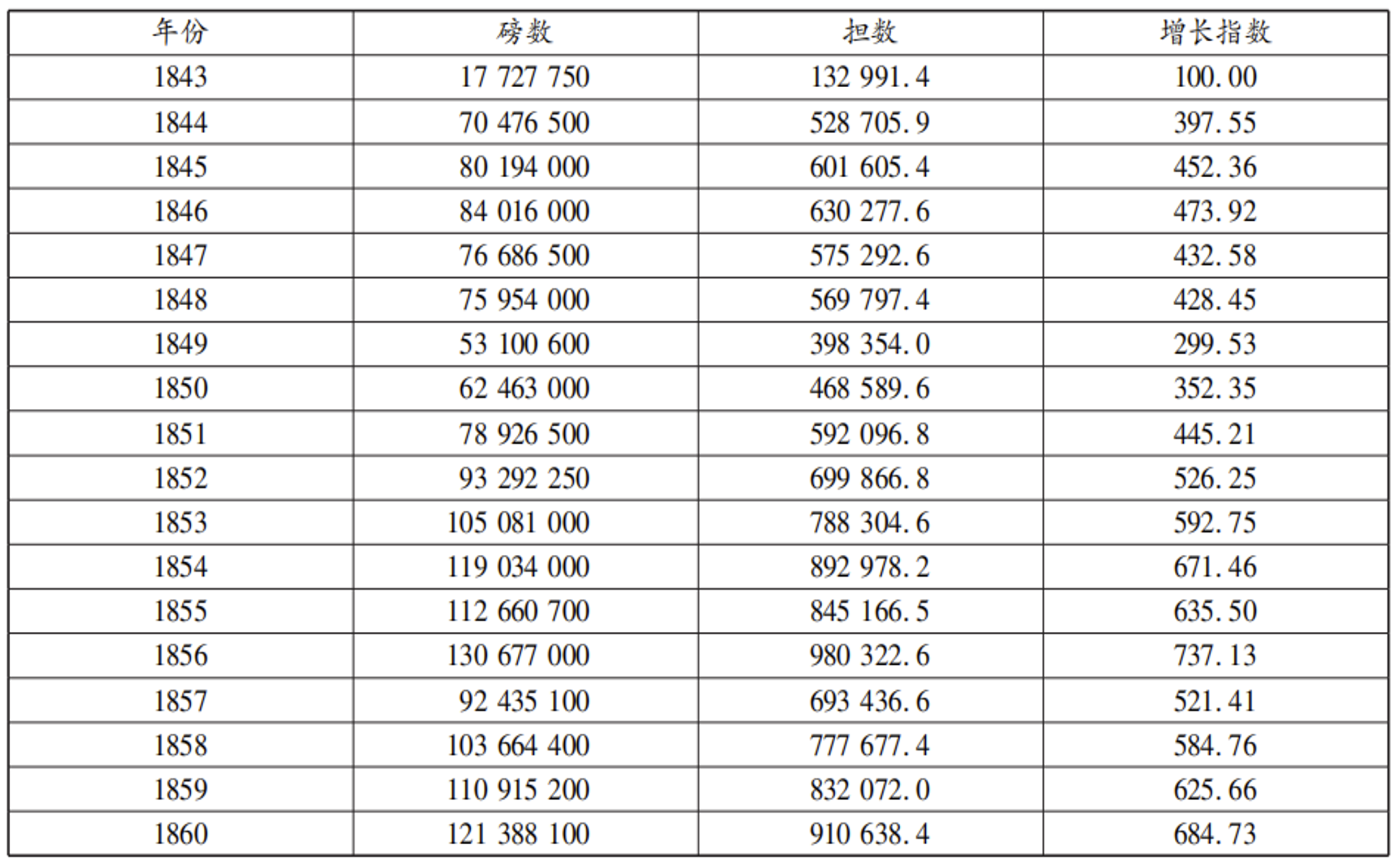

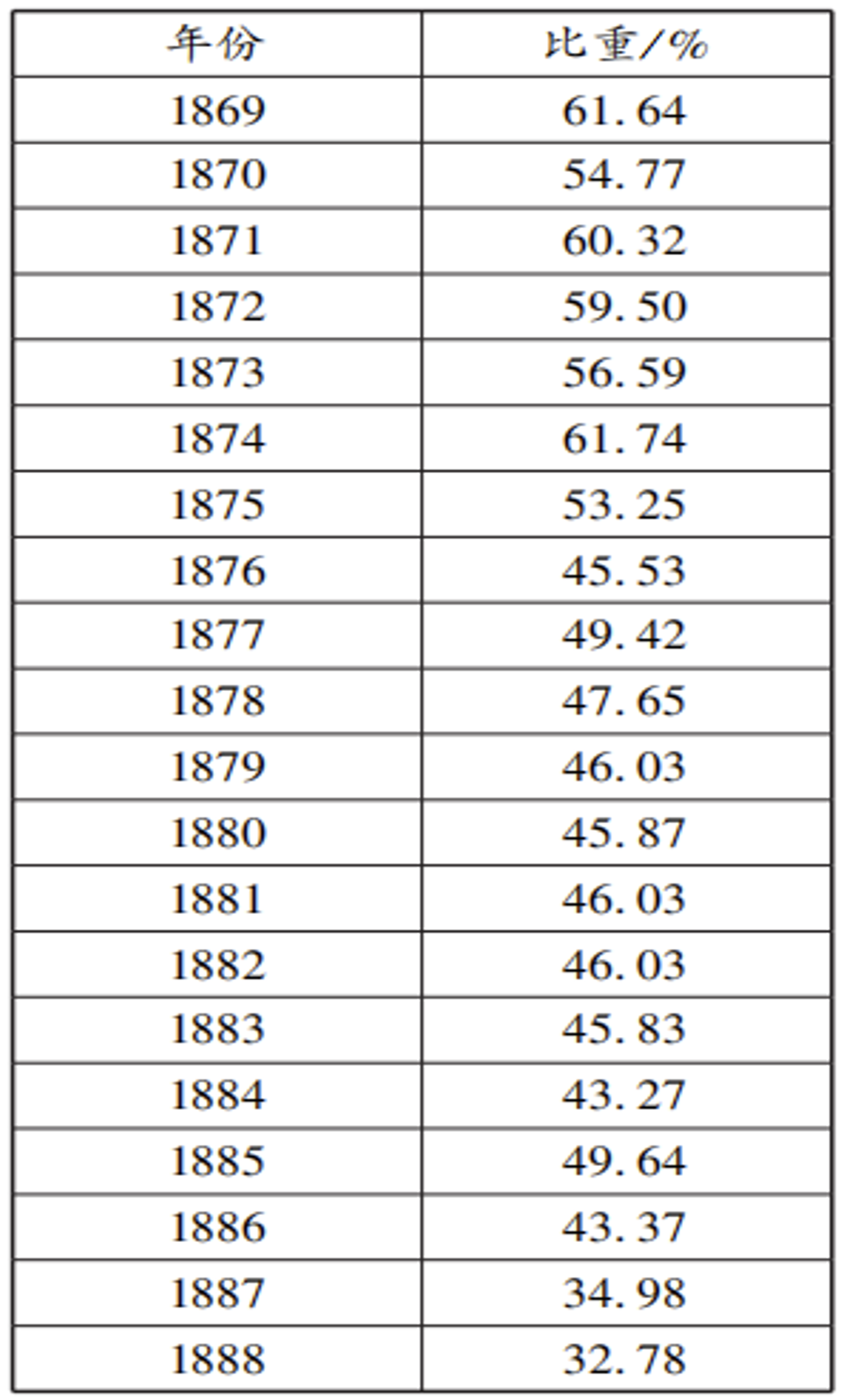

鴉片戰爭後,茶葉對外貿易保持持續增長,19世紀80年代中後期達到頂峰。先看南方茶葉出口情況(表一)。1842年,《南京條約》規定,廣州、廈門、福州、寧波、上海五口通商,茶葉貿易迎來了真正的興盛期。1843年,廣州茶葉出口17,727,750磅,折合為132,991.4擔(133.3磅合1擔)。上海加入茶葉出口行列,出口量增加到70,476,500磅,合528,705.9擔。1853年,福州又加入茶葉出口城市中出口數量增為105,081,000磅,合788,304.6擔。除1857年外,茶葉出口數量持續增加。30

廣州一口壟斷茶市地位的喪失,茶葉貿易中心的轉移,對廣州本土茶葉產出和銷售有著重要影響。廣州本土所產的茶葉種類雖多,其中不乏佳品,但其生產方式大都以家庭為生產單位,種植分散,更無法擴大生產和改良技術。“產茶之地多不肯培治肥膠,則地力已薄,茶葉萌芽,其漿汁遂亦不能濃厚,香味也淡。”茶農們缺乏科學的栽培知識,茶園管理粗放,“不除地下野草,亦不刪除旁枝,又不換去老樹,又不移植新地。"加上焙制未精,只能在本地市場銷售。由於種植未成規模化、栽培管理技術缺乏、加工工藝不佳等諸多因素,廣州本地茶的色、香、味並沒有太大優勢,從而大大削弱其市場競爭力。32

從18世紀20年代起,茶葉成為西方來華貿易核心商品,長期占據出口貨值首位,這一局面一直維持到1900年。1840年前,茶葉出口價值占土貨出口貨值比重大體在60%左右。1840年後,茶葉出口貨值比重緩慢下降,這主要是土貨出口貨值擴大所致(表2)。1875年前,茶葉出口貨值比重50%以上,到1886年,比重降為40%以上。1887年、1888年降為30%以上。雖然這樣,茶葉出口貨值占土值比重仍然很高,最低時為三分之一左右,最高時超60%,表明茶葉地位十分重要。33

與此同時,全球對茶消費與生產的布局也在改變。全球市場上逐漸形成以中國紅茶消費為主導的局面,而印度、斯里蘭卡民主社會主義共和國茶市的出現也沖擊了中國的茶出口。19世紀末期,中國茶出口也開始走下坡路,南海縣所制的西樵茶原是出口大宗,但本地人多以種茶為業,後來才逐漸逆時間。這一點在《南海縣志》中有提及“官山墟有茶市一區,近高街百步石地方。近日茶業失利,山人往往將地售作墳墓,所產茶株比前百不存一。”因為地緣關係和價格競爭,對國外茶的要求走向了巴基斯坦、錫蘭,也因此造成了華茶外銷困難受阻,廣州茶區的產銷變得一蹶不振。盡管廣州茶市在清朝至民國期間經歷了由盛轉衰的階段,廣州的經濟地位在“五口通商”後降為華南經濟中心,但憑借自身地理和經濟優勢,及較為穩定的社會環境,仍促進了資本主義工商業的發展。在長達數百年的茶葉對外貿易影響下,越來越多群體加入到參與制茶、售茶的行業中,這在一定程度上也增強了當地民眾對茶的了解,為廣州飲茶風氣的傳播奠定了思想和物質基礎。

清朝以來,受茶葉外銷的影響,廣州地區雖出現諸多茶莊,但這些茶店多以銷售茶葉為主,並沒有為消費者提供一個飲茶的場所。直到清朝後期,隨著茶寮、二厘館茶館雛形的發展,一批頗具特色的茶居、茶樓、茶室等形式多樣的飲茶空間也應運而生,見證著廣州飲茶文化的歷史軌跡。

4.1 廣州茶館的起源與變遷

4.1.1 茶寮、二厘館:廣州茶樓的雛形

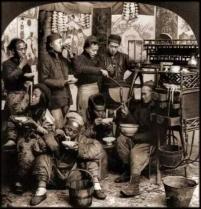

清朝中後期,伴隨廣東商業貿易的飛速發展,大量人口湧入城鎮,社會各階層的分工細化,人口的流動與增加也帶來了新的消費模式。在咸豐(1851-1861)、同治(1861-1875)年間,廣州一些地區街邊巷口或城郊設有簡陋的茶寮,金武祥(1841-1924)在《粟香隨筆》中記載了一種初級茶館:“廣州北門外多墳,彌望皆是,市廛盡處有快閣,為行人茶憩之所。”35顯然這種簡易的路邊店是為了適應大眾化消費需求而誕生的,主要售賣涼茶和茶飲給普通百姓以解渴,並提供了簡單的休憩場所,於是廣州最初的飲茶空間“茶寮”逐漸成形。“寮”,即為“小屋”之意,茶寮多以平房作店,中用竹木搭建,下擺幾張木臺木凳,設備十分簡陋,其門口掛木牌寫著“茶話”二字,以底層老百姓為主要招攬對象。選擇的地方多為街市、碼頭、城郊等地,實際上就是為客人提供歇腳敘談的地方,其售賣的茶葉質量自然也不高,茶寮內供應的大多是簡單且易充饑的芋頭糕、砵仔糕、松糕之類的廉價食物。吃畢結賬,茶價二厘36,因此又稱作“二厘館”。

在二厘館消費的多為貧苦大眾,他們能夠承受的價格空間非常有限,只是將喝茶解渴及搭配廉價食物當作勞作之餘的一種能量補給。對於消費者而言,二厘館不僅是一個提供各種茶制品的休憩場所,同時也是一個可以平等交流的公共空間。茶客彼此之間沒有身份上的歧視,正如竹枝詞所雲:“珠江好,苦力也歎37茶。館設二厘廉取價,座無三等類排衙,平話任喧嘩。”38可謂晚清時二厘館的寫照。這種簡易的茶寮作為適應普通大眾消費需求的產物,也是早期茶樓的雛形。

城郊茶寮中,以寶漢茶寮最具代表性。寶漢茶寮始業於清同治末年,因在下塘村掘得南漢(917-971)時馬氏廿四娘石碑一塊,並置於寶漢茶寮中,茶寮以之招來食客,亦因此聞名。因位於城郊小北門外下塘村,茶寮地處廣州北廓,東北有白雲山之勝,西南有越秀山之秀,環境清幽,“地避囂塵,林蔭可愛,每當夏夕陽西下,士女如雲。白酒黃雞,饒有鄉村風味。”39寶漢茶寮有備受食客稱道之菜肴,故生意尤為興旺。民國期間,在中華中路(今解放中路)、中華南路(今解放南路)、惠福路有二厘館多家,較有名的有萬隆店,還有大東門的德昌茶寮,主要供應茶水、花生、糕點給茶客。因為茶寮多設於郊外,以竹木及松皮葵葉搭建,故稱“郊外茶”。起初只供過往路人歇飲水,後擴大營業,自辟菜園,即摘即炒,飼養肥雞,即宰即烹,遂成極富田園風味的茶寮食肆。

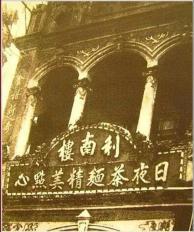

二厘館在發展過程中被粉面館兼並,民國後歸為“粉面茶點業”,其最大的特點就是把廚房設在門口(見圖1),以設立炒粉爐為標志,營業以糕品油器、炒粉、炒面為主。炒粉館的顧客群體以苦力居多,雖為小本經營,但該行業比起資本需求量較大的茶樓、酒樓行業,仍有一定的獲利空間,故在長期內都可保持活力狀態。

4.1.2 茶居、茶樓:飲茶空間的成型

飲茶空間一旦與社會群體建立起廣泛的聯繫其結構便不再單一,而是隨著社會歷史的變遷而產生愈加複雜的變化。19世紀中後期,廣州快速發展的商業貿易帶動了商賈階層的崛起。對於有身份的上層士紳商賈而言,設備簡陋、茶質普通、環境喧鬧的二厘館顯然不符合他們的社會身份和消費習慣,不少經營者也敏銳地覺察到這一市場需求,於是環境優雅的茶居、茶樓應運而生。

廣州的茶居出現准確時間未有文字記載,1875年香港所出版的一本書中,一位叫約翰·享利·葛雷(John Henry Gray,1823-1890)的外國人在《廣州漫遊記》中,詳細記載了1873年在廣州城遊玩時的所見所聞,他寫道:“看到一家名叫月珍茶居的店鋪,走過茶居的大廳,可以看到後面的古墳。”41後來的研究者多認為這是最早記載廣州茶居的可信文獻,可見茶居最遲於清同治年間已出現。

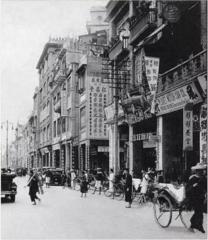

茶居作為二厘館的升級版,顯然要比二厘館高級一些。它擺脫了二厘館路邊設攤的臨時性,多選擇在商業繁華、人口流動大的地帶進行經營,並開始樹立品牌意識。這種茶居的消費群體主要是有一定身份地位和經濟實力的工商、官紳階層,因此在裝修方面注重營造較為寬敞舒適的飲茶環境(見圖2),在茶品、茶點種類和價格定位也有了一定的講究,以此滿足社會各階層多層次的消費需求。

隨著清朝對外商貿的開展,廣州城區的工商業經濟得到了快速的發展,同時推動著餐飲業消費的進展。光緒(1871-1908)年間,在廣州最為繁榮的商業地帶十三行,出現了最早掛出茶樓招牌的茶樓——“三元樓”43,茶樓高三層,裝飾富麗堂皇。在三元樓之後,油欄門的怡香樓、賣麻街的巧元樓和南關的品南樓也陸續出現,這幾家最早被廣府人稱作“茶樓”。44後來亦出現金華、利南、其昌、祥珍這四大著名茶樓,多集中在廣州西關富人區一帶。清朝以來,廣州飲食行業日益發達,素有“食在廣縣”之稱。廣州“一口通商”之後,作為四大名鎮之一的佛山經濟地位逐漸衰退,佛山七堡鄉人將目標鎖定在廣州的茶樓行業。投資者們對茶樓的選址非常嚴格,譚新義作為廣州茶樓業的早期創辦人之一,人稱第一代的“茶樓王”。他認為茶樓的成敗,半是靠地點半是靠人事。為了解決茶樓選址問題,譚新義還成立一家合興置業公司,專門收購適合建設茶樓的產業,並總結了茶樓選址必須符合四大條件:一是人煙稠密的商業區;二是靠近車站、碼頭的來往要道;三是靠近路口、街口或丁字路的交又匯合點;四要有較大的店鋪面積。45此後他們在符合這些條件的地點不惜高價購買,甚至采用拆、拼、重構的方式建築茶樓,大多生意興隆。譚新義在經營惠如、太如、西如樓等數家字號的基礎上,進一步謀求更大發展。在距離西如不遠的十甫路有一家花縣人所辦的“連香”茶果鋪,該店主要經營松糕、煎堆、糖果等祭祀及婚嫁回禮食品,清光緒三十四年(1908),譚新義與其親信譚晴波將其收購並改建為蓮香茶樓(見圖3),並創建了入股分紅分配制度。1932年,譚新義逝世,譚晴波接過重任主持協福堂,被稱為第二代茶樓王。當時他已擁有惠如、澄江、蓮香等企業,後又將承購的金華、寶如茶樓改為大元樓,又在太平南十三行口再開設一間大元樓,可謂盛極一時。

民國時期,廣州的茶樓行業發展達到新的高度,出現了諸多以“樓”為名的茶樓,廣府茶樓規模不斷擴大,其地點主要分布於三大區域:其一是靠近政府機關的永漢路——惠愛路一帶,其二是商業繁盛的西關上下九路——寶華路一帶;第三為旅客聚集的長堤——太平南路一帶。與其他行業相比,茶樓投資只要前期選址合理,管理得當,加上較為穩定的客源,就可獲得較高的回報,即使在其他行業生意蕭條時,茶樓行業仍然具有頑強的生命力。

茶樓與茶居的最大不同在於其建築規模,早期茶居多為平房,店鋪不大,而茶樓多為二三層建築,其門面的最大特點就是“高”(見下圖4)。有些茶樓的第一層就高達七米,並配上引人注目的大招牌,給人一種宏大寬敞之感,吸引廣州民眾前去茶樓品茶。茶樓一樓大堂除了設置餅餌櫃銷售食品,其餘部分為制餅工場,更大一部分為儲存茶葉、物料的貨倉,第二、第三樓為飲茶空間,多為散座、包廂;為避免人多嘈雜,廚房則設在二、三樓之間,方便制作好茶點及時供應給茶客。茶樓層高一般均達五米,南北兩側設置長窗,其設計講究通風采光、空氣對流,即便是炎夏時仍相當涼快。47高樓作為一種吸引茶客眼光的新鮮事物,有極強的號召力,以至到了家喻戶曉的程度,人們稱之為“上高樓”。

隨著規模的擴大以及茶樓業在廣州越來越受人們歡迎,光緒中葉以後(約1890年前後),茶居的形式慢慢淡出人們的視野,後漸與茶樓混稱,“上茶居”與“上茶樓”飲茶的表達含義基本相同。兩者合並後發展為現代的茶樓餅餌業,以茶市為主,其點心供應方式除巡堂叫賣外,仍沿用“擺臺”(即在門面設立餅食飾櫃)。其中有部分茶居與粉面館差不多,又稱為“下級茶居”,同屬粉面茶點業。茶居業在發展過程中最終與粉面茶點業、茶樓業融合在一起。48

茶樓業也在發展過程中兼並了茶果鋪,廣州人有信奉佛教、道教的習俗,同時民間婚喪、祭祀、祝福迎神等活動中,須購買茶果作為供品,但是茶果鋪的出品相對粗糙,其主要出品有“松糕、大發、煎堆、壽飽、壽面、龍香、響糖果等物,均為舊婚禮之用品”,茶樓的點心師改良這些小吃後,豐富了茶樓的茶點品種,茶果鋪的生意逐漸沒落,被茶樓業兼並。49

茶樓營業多是售賣香茶美點、粉面粥、碟頭飯等,有些茶樓亦有兼營酒菜。除了茶市供應外,茶樓還兼做中秋、春節、端午等節令的餅食供應。茶市的營業時間“有早午夜三市之分,有只做午市者,有兼做早午兩市者,亦有早午夜三市兼營者。” 隨著廣州城市近代化和市政建設的發展,一些茶樓裝上了電燈,照明條件的改善也拉長了城市居民的休閑娛樂時間,粵式茶樓一般從早上四五點就開始營業,夜茶(晚茶)在淩晨12-1點結束。一首竹枝詞形象描繪了廣州民眾城市生活的景像:“舞臺酒肆與茶樓,到處強捐賭不休。反道昨宵勤賣券,日高三丈未梳頭。”50夜市的火爆,改變了不少茶客的生活起居習慣,茶樓也成為廣州民眾夜間娛樂的好去處之一。

在19世紀後期,相繼出現了陶陶居、五柳居、永安居、第珍居等一批著名茶居,這些茶居有樓而矮小,並飾以極具嶺南風格的裝飾,為商賈人士所青睞。關於以“居”作為廣府飲茶空間命名的緣由,目前主要存在兩種說法,其一是因為最初開辦茶居的多為姑蘇籍人士,“清朝茶館之盛,實以揚州為第一。乾嘉之際揚州茶點最為豐富,而茶館設備之優雅,食品之精良,他地莫可媲美。……追至清末,此風南移,廣州以十三行興盛,經濟繁榮,市廛旺拓,於是飲食業由陸上擴張至河面”。51晚清廣州茶肆中,凡姑蘇籍人開設者,按江南習俗稱“茶居”。另一說法,“居”寓意隱者,以此招徠有錢有閑階層,故以“居”稱之,與江南習俗關係不大。

4.1.3 酒樓、茶室:新興飲茶場所的產生

民國期間還盛行過被稱為“茶室”的飲茶空間,茶室是介於酒樓與茶樓之間的行業。早在清末民初,在西關一帶的寶華大街就有開設茶室,但規模不大,只是零星分布於內街,較有名氣的有緊鄰寶華大戲院的“翩翩茶室”,該茶室的營業時間在茶樓早茶市結束後才開始,出售的食物兼有茶點、小炒和粥粉面等小食;同時也效仿酒樓開設的飯市,但只提供小菜,可隨意小酌,營業時間直到深夜才收市。52

茶室業起初未加入任何一個行業公會,民國十二年(1923),廣州市政府社會局明令茶室歸屬頤怡堂,遂有酒樓茶室行之稱。隨後,不少經營者也開始興辦茶室,西關十八甫一帶相繼出現了新玉波、茶香室、半甌、蘭苑、龍泉等十餘家茶室,較有名氣的還有寶華大街的山泉茶室,長壽裏口的鹿鳴茶室、第二甫的榮珍、六榕寺的榕蔭園、太平南路的影影茶室(見圖4)等等。54

茶室的誕生,在一定程度上彌補了茶樓(茶居)業和酒樓業這兩大行業的不足,主要是滿足晚起的有閑階級的消費。故其店鋪多開設在十八甫、永漢路、惠愛路等繁華地區,其顧客以富豪闊少、知識分子、伶人等居多。茶室的經營特點是俱無鋪面,多在二、三樓營業;茶室的規模比茶樓及酒樓都要小,但勝在環境衛生、幽雅清靜,店內設廂座或卡位。來茶室消費的茶客多尚清談而不高聲大論。茶室營業時間大致與酒樓相同,多不設早市,以“點心粉面為主,亦有兼營酒菜者,惟食制與風味,與酒樓茶樓迥然不同”55,與茶樓高聲叫賣的點心巡回供應方式不同,茶室消費需開列食單,茶客在紙上圈出想要的點心,企堂才會將食物送至客人桌前,最後憑單結賬,以保持茶室雅靜。因為消費群體的特殊性,茶室出品的茶點非常講究量小而精,其花式品種經常變換,專業茶室陸羽居最早以“星期美點”作為招徠,即每星期更換一次食單,這種消費方式頗受茶客的追捧。“廣州人士,雅好飲茶,故茶室茶樓,隨處皆有。”56說的正是這一時期茶樓、茶室業發展繁盛的現狀。

在民國期間經濟不景氣和政府嚴禁軍政人員公費花酌的情況下,筵席消費大減,而茶室消費無需擔心消費過高,既不降低社會身份,又能得到身心的滿足,可見茶室業經營對酒樓行業中的優勢地位。陳濟棠(1890-1954)主粵後期(1936),茶室業的發展開始從巔峰走向下坡路,新開張的茶室過多,導致競爭加劇,加之茶室因座位不多,而顧客對象多為“久坐不起”的清閑客,座位周轉率低,利潤減薄。與此同時,隨著茶樓、酒樓業的經營界限逐漸打破,不少酒家也陸續增設了早茶,其裝修設備、點心出品遠勝於茶室,逐漸取代了茶室業務。有些茶室不得不改變經營作風,譬如位於十三行的道平茶室、太平南路的陸園茶室改為茶樓運營才得以幸存,還有不少茶室在抗日戰爭中毀於戰火。茶室業的發展從全盛至淘汰僅10多年時間,但茶室業在飲茶環境衛生清潔、點心改良和精制、茶點宣傳推廣等方面作出了很好的示範,並為茶樓、酒樓業所吸收,今香港中環開設有陸羽茶室,仍保留了舊時茶室經營的風範。57

4.2 廣州茶樓在戰爭時期的發展狀況

1840年鴉片戰爭之後,廣州等五地開放為通商口岸,社會資金的轉移和商業社會的消費需求成為茶樓酒肆逐步增多的內在動力。光緒年間,廣州地區出現了消費場所較為寬敞舒適的茶居,顧客大多以具有一定身份地位和經濟實力的工商、官紳階層為主。晚清廣州作為民間資本最為活躍的地區之一,以佛山七堡鄉人為主的投資者將目標轉向廣州,在商業氛圍濃厚的繁華街道建立起高大寬敞、環境優雅的茶樓,以別於舊式茶居建築規模,這些茶居、茶樓也逐漸成為廣州城市近代進程中具有地方特色的代表性標志。

二十世紀初是廣州茶樓業的快速發展期。作為中國近現代進程濃墨重彩的開端,清末民初的中國處於社會變革與轉型的重要時期,即便國家政局動蕩,但“偏安一隅”的廣州仍具有相對穩定的發展環境。這一時期也是廣州茶樓發展的黃金時代,茶樓業通過創立股份集資模式、成立同業公會、兼並其他飲食業等方式,逐步發展壯大為成熟的自然行業,在1930年代發展至頂峰,形成與酒樓茶室業、粉面茶點業三足鼎立的局面。58

廣州淪陷時期是茶樓業的艱難生存階段。1938年,廣州繁榮的商業環境在日軍入侵下被打破,大部分茶樓、酒家在戰火中轟炸焚毀陷入停業倒閉狀態,茶樓業發展跌向谷底。後來少數茶樓在敵偽勢力支配下零星復業,加之香港淪陷後不少投資者逃回廣州重建茶樓業,在一定程度上也推動了茶樓業複興。然而因為政局動蕩不安,茶樓經營困難重重,廣州茶樓業仍處於艱難求生階段。抗戰後至廣州解放前時期是茶樓恢復振興又迅速衰落的階段。抗日戰爭勝利前夕,周邊鄉鎮的茶樓酒家紛紛遷穗,政府官員、工商業者也大量回歸,帶動不同階級間的消費訴求。這一時期的茶樓與酒樓業已合並變成綜合性的飲食業,兩者均可經營“茶市”和“飯市”。抗戰勝利後,1946-1947年內廣州茶樓、酒樓數量遞增迅速,迎來爆發性的發展高潮。在國民黨統治末期,社會動蕩再一次導致百業凋敝,資金雄厚者多挾資外移,資產微薄者難以維持,廣州飲食業終是敵不過時代大潮,亦迅速衰落,處於半停頓狀態。

廣州茶樓發展歷經了“由盛而衰,再由衰而復盛又停頓”的波動過程,這一現象也與社會政治、經濟環境密切相關。清朝後期,茶葉外貿的快速發展推動著廣州商業環境的繁榮,咸豐、同治年間出現了茶寮、二厘館等飲茶消費場所;光緒年間前後,茶居、茶樓也應運而生,越來越多群體從傳統家庭生活情景中走出來,進入到更廣泛的社會空間中。民國以來隨著國家政體的改變,廣州社會風氣的變革,國民政府相繼展開市政工程建設、完善醫療衛生,特別是陳濟棠治粵時期,廣州物價穩定、市場繁榮,市民生活改善,為當地民眾追求高質量的精神生活奠定了堅實的基礎,廣州茶樓業也在這一時期發展迅速。

商業行會是廣州茶樓業發展歷程中不可忽視的團體力量,它既可以是行業發展的助推劑,也可以成為阻撓行業進步的障礙物。早期茶樓業發展勢頭迅猛,不僅積極借鑒吸取其他行業的優勢,改良且兼並了茶果業,同時也不乏先進的經營理念,例如創立股份合作制度、聘請司理專門負責茶樓的經營業務,與之相互依存的茶居工會也保障了茶樓工人們的權益,其中還有先鋒者帶頭突破行業經營界限,卻因為行業協會的阻撓以失敗告終。茶樓行業在20世紀30年代中期發展至頂峰,但同行之間激烈的競與整體經濟環境的下行使得茶樓業發展愈加艱難,兩大行業終於開始嘗試突破“茶市”與“飯市”的經營界限,但仍有不少傳統茶樓老字號依舊堅持只經營“茶市”,行業條例約束頗多,這一保守的商業策略制約了茶樓業的進一步發展,在抗戰前期就埋下衰落的伏筆。59

抗日戰爭結束以後,多年戰爭的破壞使得廣州茶樓業遭受重創,卻在一定程度上消釋了不同行業公會間的利益矛盾,茶樓餅餌業與酒樓茶室業的界限徹底被打破,兩者均可經營茶市、飯市、酒菜宴席。至此,茶樓和酒家在經營內容上已無大的分別,此時茶樓業的影響力卻已遠不如酒樓業,新開張的食肆多加入酒樓業行業公會,茶樓業因未能及時趕上時代發展潮流,作為一個自然行業開始走向衰落。其茶樓管理的精髓多被酒樓業吸取和保留,例如不斷改良創新的茶點制作、“問位點茶”、“粵曲茶座”等茶樓服務模式,在“三茶兩市”的經營下繼續推動著茶市的發展,為飲茶活動增添了更多飲食享受的世俗意味,這也是廣州飲茶文化獨具特色的存在意義。60

5.1 茶樓行業的特色飲茶服務

5.1.1 茶、水、器的出品把控

隨著茶樓行業的競爭日益激烈,各茶樓、茶室不僅要在地理位置、門面裝飾占盡先機,茶水品質的把控也是不可忽略的環節。在廣式茶樓中,茶客們日常所飲多為龍井、水仙、六安、壽眉、普洱、紅茶、菊花茶等各式茶,有些茶樓還提供清遠茶、午時茶、甘和茶等61,以此迎合茶客多樣化的需要。

每家茶樓對茶葉的采購和品質都有特定的要求,茶樓經營者非常重視茶葉的質量,對茶葉的管理也獨有一套方法。專門采購茶葉的買貨手不僅需要懂得鑒別各類茶葉,懂得區分各種茶,而且還要懂得區分各種副品茶,包括青茶、茶骨,以及不發酵的、半發酵的和發酵等各種品類茶葉。茶樓出於經營角度考慮,必須把同類型但是不同價格的茶葉,以不同的比例混合。較茶師多由買貨手或倉管員兼任,他們將同一種類而產地不同、價格不等的高、中、低三檔茶葉拼配成外形、香氣、滋味和耐泡程度俱佳的茶葉。這也要求較茶師傅們需要有熟練的茶葉拼配和品評經驗,以此選出性價比最高的茶品,從而降低茶樓的經營成本,同時也滿足茶客們的飲茶需求。

茶樓中對茶葉的貯存也非常講究,多為錫制品作為儲茶器。一般茶樓櫃架所陳列的、標上茶葉名稱的大罐大多是沒有裝進茶葉的,因為頻繁取存容易導致罐子凹陷,所以這些茶罐多做擺設之用。茶樓經營者也會根據茶葉的特性進行存放,譬如龍井、水仙多以新茶為香,只需存入幹爽潔淨的房間即可,並需要盡快售出;而普洱、六安泡茶之水,向來是茶樓的“命脈”。62惠如樓一帶是數百年前清風橋遺址,該地井水甘甜清冽,因而取用井水沏茶。陶陶居則認為山泉水泡茶更佳,而廣州作為一個繁華都市,只有北郊白雲山才有山泉水,於是陶陶居每天雇傭人力“大板車”到白雲山接載山泉水進入城區,後改用數十人列隊肩挑裝有山泉水的木桶招搖過市,木桶上還漆有“陶陶居”、“九龍泉水”字樣63,此舉吸引了不少茶客前往陶陶居品茗,也是一種別開生面的宣傳方式。

茶具的選用方面,茶樓多用景德鎮陶瓷制成的焗盅(即為蓋碗,見圖5),圖案簡單協調,以耐用為主,高級酒樓還會使用銀茶盅,煮水的器具以反復使用過的瓦器為佳。後來茶樓改用陶瓷茶壺、茶杯取代焗盅。廣州淪陷時期因物資運輸困難,不少茶樓曾采用鋁制品作為茶具,但鋁茶壺容易影響茶味,於是抗戰勝利後又逐步改為使用陶瓷材質的茶具。

廣州人一般把“沏茶”叫做“焗茶”,在沏茶時特別注重“水滾”,用高溫的沸水沖泡的茶才能清香撲鼻、滋味濃厚,即為“水滾茶靚”,若水不滾就沖茶,會導致茶葉上浮,茶味寡淡兼有腥味。另一方面,強調滾水也是出於衛生角度的一種考慮,茶客開位時,企堂會先在茶洗(狀如無腳平底碗)內注入沸水,讓茶客放入茶杯進行消毒。因此茶樓所以開水是雙重保沸的,除設有專門煮水的開水爐外,每個廳還設有座爐用以保溫,座爐多燒煤球,爐面蓋一塊厚厚的鐵板,中間留出爐孔,可放四個大銅吊煲。企堂在用銅吊煲注水時需講究運力,通過控制吊煲煲嘴的出水角度,才不會使茶水外濺。嚴謹的經營者會在茶水服務上大做文章,昔日的惠如樓在每層樓都設有炭爐,以保證開水溫度,在服務上堅持“問位點茶,每客一壺”的傳統做法,對於常來的熟客,只需一入茶座,企堂便會根據每個人的喜好將沏好的茶送至茶客面前。在一些高級茶樓茶室,其飲茶的方式則更加講究。對於茶葉的沖泡,廣府人雖不似潮州人講究,但也有借鑒工夫茶沖泡方法,陶陶居素有“陶陶烹茶,瓦鼎陶爐,文火紅炭,別饒風味”的泡茶宣傳65,以宜興茶煲、潮州陶爐作為烹茶工具,以木炭燒火,配以九龍泉水、自選茗茶,還有專人伺候茶水服務,陶陶居以使用高檔茶器和山泉水泡茶為由,把茶價由每位五分改為一角,最貴的雅座,高達二角五分,仍然座上客常滿,被傳為一時佳話。

5.1.2 茶點的製作與宣傳

茶樓除了提供茶水服務以外,在茶點的制配上也非常重視。各家茶樓都有專門的點心制作師傅,分大案和小案:大案師傅主要負責制作餅食,主要品種是龍鳳禮餅66,同時還要負責中秋月餅、年宵品的制作,制好後列於門市售賣;小案師傅主制茶市供應的食品,以包點為主,同時也要制作甜點、幹蒸等中式點心。關於粉面的制作,因銷量不大,故一般由打面師傅專責主制,1930年代後逐漸被機制所替代。自茶樓興起至20世紀20年代,茶居、茶樓最受歡迎的茶點品種是包點,茶樓將“賣大包”作為業務競爭手段之一,大包多以普通的發面作皮,加以豬肉、鮮筍或沙葛等餡料。大包的規格、質量和定價均經過精打細算,做好後多以廉價出售,並限制每人每次只能購買一個,茶客們亦遵守規則。大多數茶樓均推有“抵食”的包點作為招徠,但這種銷售方式基本是無利可圖的,連大同茶樓都不禁在門聯上掛字感慨“大包實難賣,大錢實難撈,針鼻鐵,賺錢只從微利削”67,該言語幽默又不失真誠,暗示茶樓經營不易,希望能吸引更多茶客前去消費,促進生意興隆。

激烈的同行競爭促使各家茶樓在點心制作方面精益求精,不斷吸收各家之長,例如仿制京滬、姑蘇和西點的做法。一些著名的茶樓、酒家還會專門聘請技術高超的點心師傅,對食品茶點進行改良和創新,著名的廣式點心有蝦餃、粉果、腸粉、糯米雞、灌湯餃、各式餅食等。有些茶樓甚至在鋪面上打出“日夜茶麵精美點心”的宣傳招牌(見圖6)吸引茶客,美味的茶點有利於滿足客人的多方位需求,從而提高茶樓的回客率。

早期茶樓的點心數量雖多,但花式變化少,為了標榜與茶樓“賣大包”風格不一樣的細致品味,陸羽居的點心師傅郭興首創“星期美點”,即每種點心以一星期為供應周期,其最大特點就是品種花樣變化快,每周換一次點心單,以迎合茶客的獵奇消費心理。這也意味著對點心師和出品要求更高,除常年供應的品種以外,還必須創新,在制作上更精致,每星期組合多以“十甜十鹹或十二鹹十二甜,配合時令,以煎、蒸、炸、烘等方法制作,以包、餃、角、條、卷、片、糕、餅、盒、筒、盞、撻、酥、脯等形式出現”69,湯點、飯點、美點、中西點一應俱全。與此同時,點心制作要做到色澤豐富多彩,品種形狀變化多樣,點心名稱也要文雅動聽,不得雷同,在出品上不僅要保障品質,還附加鑒賞的效果。茶室的點心多為即點即制的,加上茶點的品種類別以及制作數量由人手所決定,一般是售完即止。1936年左右,各酒樓茶室均以“星期美點”作招徠,頗受茶客歡迎。“星期美點”的創立和推廣,極大激發了點心師傅的創造能力,也豐富了廣式茶點的種類,說明廣州各茶樓、酒樓茶室的茶點制作呈現出多樣化的成熟階段,各類點心有葷有素,有鹹有甜,既吸收了西方的先進點心技術,又保留有嶺南地方特色。民國時期的茶市素有“四大天王”、“八大金剛”70之稱,豐富多樣的點心愈受食客追捧。茶點最初本以配角形式出現,卻在發展過程中地位日益突出,逐漸成為飲茶中的主角。

在同業的競爭中,各家茶樓都有招牌名點,主要通過廣告、口耳相傳的方式宣傳“你冇我有”的精品招徠茶客,譬如成珠樓的小鳳餅,蓮香樓的蓮蓉月餅,其制作技術作為商業秘密不會公開,自成一家。對於一些銷量好的茶點,往往容易出現假冒盛行的局面,例如著名的天元茶樓,因其經營的糖果茶餅富有特色,頗受消費者贊賞,然而一些不法分子為了盈利不惜假冒該店分支,對天元茶樓的經營造成了一定的負面影響。故此,天元茶樓多次在報紙上發布聲明,告知顧客,對其產品細加辨認。天元茶樓在光緒十八年(1892)《中西日報》,告之消費者不要通過中介機構訂貨,“嗣後貴客光顧,欲在本店定辦糖果禮餅等物,請函知第八甫本店照辦。”茶樓可以直接將所訂貨物送到顧客手中,或者顧客親自前來取貨,以免魚目混珠。“務要著伴送到本店帳房內蓋回圖章,方不致有誤”。71以此方式來保證茶點的正品品質,避免因大量仿制而失去市場和顧客的信賴。該公告間接宣傳了該店茶點的品質精良,導致諸多仿冒產品,這一茶樓打假維權案例也反映出茶樓經營者們對茶點禮餅的用心經營,以及廣州民眾對優質茶點的追捧熱度之高。

食物本身與人類所處的自然生存環境、社會發展有著密不可分的關係。在秦漢時期,嶺南一帶就有飲用“非茶之茶”苦䔲茶的風俗習慣,該植物外形似茶,葉大苦澀,在長期以來受到嶺南人的喜愛和重視,成為當地人用以待客的“禮儀之茶”。72受嶺南炎熱多濕氣候的影響,廣府人還形成了獨特的“涼茶”文化,涼茶作為大眾均可采配的簡易藥方,是廣府人“茶藥一體”文化觀的極佳呈現。涼茶雖苦,但人們依然視其甘之如飴,認為植物草藥才能治好因悶熱潮濕環境帶來的易上火積濕的身體問題,可見廣州人飲茶口味的形成與嶺南氣候條件有著密切的聯系。73

“喝茶”在廣東話裏稱作“飲茶”,毛澤東有“飲茶粵海未能忘”詩句。廣東人愛“飲茶”,茶文化既是傳統民俗文化,又是飲食文化。在廣東,中國民間以茶相待已成為一種禮節,如有客到,第一件事便是奉上一杯“靚茶”,第一句話是“請飲茶”,以此表示主人的熱情、友好和禮貌。由於嶺南自古具有“重商”的價值取向,“飲茶”也從家庭走向市場,使廣東的茶文化具有較濃的商品經濟的特色。廣東較早出現人們聚集飲茶的居所,如茶室、茶館、茶寮、茶居、茶樓等,名目繁多、形式各異。至清朝,廣東的茶市漸趨興旺,出現一批頗具特色的茶樓。民國時期,廣東茶市的興旺勢頭有增無減,經久不衰。明清以來,由於商品經濟的發展,飲茶更為普遍,茶市興旺。商品經濟給人們帶來的首先是競爭,而競爭的關鍵是能否節省時間;雖然廣東人並不能在理性上認識“時間就是金錢”,但實際上卻不得不加快生活節奏,傳統的時間觀念開始改變,“日出而作,日落而息”的老觀念被動搖,人們處處珍惜時間,飲食中“飲早茶”正是合乎“惜時”的原則。“飲早茶”是利用工作之空暇,喝茶,清洗腸胃;吃點心,喂飽肚子;聊天,溝通信息,聯絡感情;大清早漫步至茶居(茶樓)吸收了新鮮空氣,鍛煉了身體,可謂一舉而多得,精明的廣東人何樂而不為。

人類在使用茶的過程當中,已經不再僅僅只是攝取它的物質成分,而更多的則是從中去體會和感受人類用以對它進行加工改造的那些“主觀意志”。可見,物質的“茶”只是人類“主觀意志”的一個載體,它承載著使用它的群體在不同時期所具有的不同的價值觀念、審美情趣、道德情操、宗教感情和民族心理等等,“茶”很早就是一個跨越階級的東西,這並不是一種“精英文化”、“悠閑人士”才去茶樓喝茶。廣東的“茶貿易,茶消費,茶文化”三體結合,“茶消費”就是一個跨越階級的東西,通過以上可以看出,“廣州就是一個“茶”的城市”,“茶”重塑了廣州城市的經濟、社會文化和人的氣質。

廣州人的飲茶口味嗜好也並非一成不變,而是在時代發展中一直處於變化之中。清朝以來,廣州所產的茶葉種類已相當豐富,基本各縣均有產茶,茶葉種植面積的擴大以及加工技藝的成熟,人們所接觸的茶葉風味也逐漸多樣化,例如“其氣密覆,凝結不散,芬馥若蘭”的西樵茶、“薰以珠蘭,其芬馨絕勝松蘿之英”的河南茶、“烹之作幽蘭萊莉氣”的新安杯渡山茶、含松煙熏味的筆架山茶等多種茶類,這些歷史名茶擺脫了過去單一的茶葉風味,在茶葉香氣、口感方面具有巨大的突破。然而在傳統農業社會下自給自足的茶葉交易體系中,當地所產的茶葉很難形成大規模商業性質的經濟交換,大眾接觸好茶的機會也不多,飲茶口味的接受度尚未擺脫本土性的飲食習慣,因此人們對於茶葉的豐富性感受僅在小範圍內傳播。

頻繁的海外貿易和交流不僅推動了經濟的繁榮,也使得廣府文化具有高度的開放性和兼容性。1757年廣州“一口通商”以來,廣州成為中國唯一的茶葉出口城市,西方各國貿易公司在華的進口貨物茶葉來自內陸各省茶區。各地茶商均以廣州為販運目的地,為適應國外茶葉市場的需求,茶葉運至廣州後會經過再加工才賣給外國商人,越來越多當地民眾、商賈加入到參與制茶售茶的行業中,逐漸形成發達的茶業流通體系。茶葉本身在交易和飲用過程中就產生了特殊的交流和轉換功能,人們在該環節接觸甚至品嘗種類豐富的茶葉產品,對茶之味覺的感知不斷進化,改變了單一固定的飲茶喜好,在茶之色、香、味方面有著更多元化的追求。74

概而觀之,廣州歷經了數千年的歷史積澱,嶺南社會的物質生產和文化傳統奠定著廣州飲茶習俗的基調。清朝以來,茶葉種植加工技術的成熟、茶葉貿易的繁榮,間接增進了人們對各類茶葉的了解與嘗試;與此同時,茶葉原料的商品化以及日益增長的市場交換推動著茶葉的世俗性消費,滿足了人們的物質和精神需求。人們在接觸和品嘗茶葉的過程中,把被動的味覺感受轉化非被動的情感感知,使得飲茶行為擺脫了單純的生理感受,進而轉化為帶有文化性的思想表達,為廣州飲茶風氣的傳播和擴大化奠定了物質和思想基礎。75

廣州飲茶文化以“上茶樓“飲茶為特色,清朝至民國時期,隨著近代城市化進程的推動以及戰爭影響,廣州的茶樓歷經了“初現成型——快速發展——艱難生存——恢復振興——迅速衰落”這五個階段。茶樓作為飲茶空間載體的出現,擺脫了傳統茶葉店鋪的消費模式,對該地區飲茶風氣的傳播具有重要的意義。

古版書籍:

1.(清)阮元 修、陳昌齊等 纂:《廣東通志》(上海:上海古籍出版社,1990年),頁23、51、76。

2.(清)李福泰 修、史澄等 纂:《番禺縣志》,輯於《中國方志叢書》(台北:成文出版社,1967年),頁32、53、64。

3.吳覺農、胡浩川:《中國茶葉復興計劃》(上海:商務印書館,1935年),頁69-72。

4.(清)屈大均:《清代史料筆記:廣東新語》(北京:中華書局,1997年),頁384。

5.(清)招念慈 修、鄔慶時 纂:《龍門縣志》,輯於《中國方志叢書》(台北:成文出版社,1967年),頁75。

6.(清)金武祥 撰、謝永芳 校點:《粟香隨筆》(江蘇:鳳凰出版社,2017年),頁54。

4.祝秀俠:《粵海舊聞錄》(臺北:聖文書局,1987年),頁325。

8.陳伯陶:《東莞縣志》(東莞:東莞養和印務局,1927年),頁3657。

9.(清)劉子秀 著、(清)黃亨、譚藥晨 刊補:《西樵遊覽記》(桂林:廣西師範大學出版社,2012年),頁25。

今版書籍:

1.王玲:《中國茶文化》(北京:九州出版社,2009年),頁5。

2.李文治:《中國近代農業史資料》(第一輯)(上海:生活·讀書·新知三聯書店,1957年),頁555。

3.南海縣地方志編纂委員會辦公室、南海縣西樵山風景區管理處編纂:《西樵山志》(廣州:廣東人民出版社,1992年),頁126。

4.馮明泉:《富有地方特色的廣州茶樓業》(廣州:廣東人民出版社,1990年),第四十一輯,<廣州文史資料>,頁3、16、18、213。

5.馮明泉、阿漢:《陶陶居樂上陶陶》(廣州:廣東人民出版社,1990年),頁186、192-193。

6.陳祖椝,朱自振:《中國茶葉歷史資料選輯》(北京:農業出版社,1981年),頁112-115、205-206。

7.陳橼:《茶業通史》(北京:中國農業出版社,2008年),頁32、33。

8.彭澤益:《中國近代手工業史資料(1840-1949)第一卷》(北京:中華書局出版社,1962年),頁423-424、490。

9.廣州市政府編:《廣州指南》(廣州:商務印書館,1934年),頁53、242。

10.廣州市越秀區人民政府地方志辦公室、越秀區政協學習和文史委員會主持編撰:《越秀史稿》(廣州:廣東經濟出版社,2015年),頁432。

11.廣州年鑒編纂委員會:《廣州年鑒》(廣州:奇文印務公司,1935年),頁241、362。

12.劉志文:《廣東民俗大觀》(上冊)(廣州:廣東旅遊出版社,2007年),頁161、212、230-231。

13.鄧廣彪:《廣州飲食業史話》(廣州:廣東人民出版社,1990年,頁76、82、134、146、195。

英文書籍:

1.John Henry Gray,Walks in the City of Canton(Hong Kong: De Souza & Co., 1875), p.295.

期刊論文與雜誌文章:

1.王發志:〈從竹枝詞看廣州茶文化〉,《嶺南文史》,2014年01期(2014年4月),頁62-64。

2.南嵐:〈廣州西關茶樓與茶室〉,《廣東茶業》,2002年第1期(2002年2月),頁33。

3.徐朗軒:《續羊城竹枝詞》,《廣州歷代竹枝詞》選刊(一) ,《羊城今古》,1989年第3期(1989年3月),頁176。

4.徐燕林:〈非物質文化視野下的廣州飲茶習俗〉,《農業考古》,2007年02期(2007年4月),頁103-106。

5.陸琦、高海峰、梁林:〈廣州傳統騎樓式茶樓的立面及其裝飾研究——以蓮香樓和陶陶居為例〉,《南方建築》,2012年02期(2012年4月),頁46-50。

6.陳棟:〈廣東富丁(皋盧)茶的歷史與文化〉,《中國茶葉》,1998年05期(1998年5月),頁32-33。

7.張壽褀:〈近百年來廣州茶座風情的變化〉,《農業考古》,1993年02期(1993年7月),頁88-92、102。

8.陶德臣:〈鴉片戰爭後廣州茶市的盛衰〉,《古今農業》,1997年第2期(1997年5月),頁10-17。

9.楊仁飛:〈清前期廣州的中英茶貿易〉,《學術研究》,1997年第五期(1997年5月),頁56-61。

10.蔣建國:〈晚清廣州茶樓消費的社會話語〉,《船山學刊》,2004年04期(2004年12月),頁85-89。

11.蔡霞:〈晚清廣州社會生活之茶樓文化〉,《文史博覽(理論)》,2014年06期(2014年6月),頁11-13。

12.謝天禎:〈近代中國茶葉生產與貿易的興衰〉,《中國茶葉》,1983年05期(1983年5月),頁2-4。

腳註 :

1. 王玲:《中國茶文化》(北京:九州出版社,2009年),頁5。

2. 謝天禎:〈近代中國茶葉生產與貿易的興衰〉,《中國茶葉》,1983年05期(1983年5月),頁2-4。

3. 楊仁飛:〈清前期廣州的中英茶貿易〉,《學術研究》,1997年第五期(1997年5月),頁56-61。

4. 陶德臣:〈鴉片戰爭後廣州茶市的盛衰〉,《古今農業》,1997年第2期(1997年5月),頁10-17。

5. 陸琦、高海峰、梁林:〈廣州傳統騎樓式茶樓的立面及其裝飾研究——以蓮香樓和陶陶居為例〉,《南方建築》,2012年02期(2012年4月),頁46-50。

6. 張壽褀:〈近百年來廣州茶座風情的變化〉,《農業考古》,1993年02期(1993年7月),頁88-92、102。

7. 徐燕林:〈非物質文化視野下的廣州飲茶習俗〉,《農業考古》,2007年02期(2007年4月),頁103-106。

8. 王發志:〈從竹枝詞看廣州茶文化〉,《嶺南文史》,2014年01期(2014年4月),頁62-64。

9. 蔣建國:〈晚清廣州茶樓消費的社會話語〉,《船山學刊》,2004年04期(2004年12月),頁85-89。

10. 蔡霞:〈晚清廣州社會生活之茶樓文化〉,《文史博覽(理論)》,2014年06期(2014年6月),頁11-13。

11. 陳伯陶:《東莞縣志》(東莞:東莞養和印務局,1927年),卷九十六,〈雜錄〉上,頁3657。

12. 南海縣地方志編纂委員會辦公室、南海縣西樵山風景區管理處編纂:《西樵山志》(廣州:廣東人民出版社,1992年),頁126。

13. (清) 劉子秀 著、(清)黃亨、譚藥晨 刊補:《西樵遊覽記》(桂林:廣西師範大學出版社,2012年),頁25。

14. (清) 李福泰 修、史澄等 纂:《番禺縣志》,輯於《中國方志叢書》(臺北:成文出版社,1967年),卷7,〈輿地畧五〉物產,頁53。

15. (清) 李福泰 修、史澄等 纂:《番禺縣志》,卷7,〈輿地畧五〉物產,頁64。

16. 同上,頁32。

17. (清) 招念慈 修、鄔慶時 纂:《龍門縣志》,輯於《中國方志叢書》(臺北:成文出版社,1967年),頁75。

18.(清)屈大均:《清代史料筆記:廣東新語》(北京:中華書局,1997年),卷十四 食語,〈茶〉,頁384。

19. 陳祖椝,朱自振:《中國茶葉歷史資料選輯》(北京:農業出版社,1981年),頁112-115。

20. (清) 阮元 修、陳昌齊等 纂:《廣東通志》(上海:上海古籍出版社,1990年),頁51。

21. 陳祖椝,朱自振:《中國茶葉歷史資料選輯》,頁205-206。

22. (清) 阮元 修、陳昌齊等 纂:《廣東通志》,頁23。

23. 陳橼:《茶業通史》(北京:中國農業出版社,2008年),頁32。

24. 陳橼:《茶業通史》(北京:中國農業出版社,2008年),頁33。

25. 同上。

26. (清) 阮元 修、陳昌齊等 纂:《廣東通志》,頁76。

27. 同上。

28. 彭澤益:《中國近代手工業史資料 (1840-1949)第一卷》(北京:中華書局出版社,1962年),頁423。

29. 同上。

30. 彭澤益:《中國近代手工業史資料(1840-1949)第一卷》,頁490。

31. 彭澤益:《中國近代手工業史資料(1840-1949)第一卷》,頁490。

32. 同上,頁424。

33. 吳覺農、胡浩川:《中國茶葉復興計劃》(上海:商務印書館,1935 年),頁69-72。

34. 同上。

35. (清)金武祥 撰、謝永芳 校點:《粟香隨筆》(江蘇:鳳凰出版社,2017年),頁54。

36. 銀兩本位每角 (毫) 錢為七十二厘。

37. “歎茶”,“歎”有享受的意思。

38. 廣州市越秀區人民政府地方志辦公室、越秀區政協學習和文史委員會主持編撰:《越秀史稿》(廣州:廣東經濟出版社,2015年),第5卷,民國 (上) ,頁432 。

39. 廣州市政府編:《廣州指南》(廣州:商務印書館,1934年),頁242 。

40. 廣州市政府編:《廣州指南》,頁53。

41. John Henry Gray, Walks in the City of Canton (Hong Kong: De Souza & Co., 1875), p. 295.

42. 馮明泉:《富有地方特色的廣州茶樓業》(廣州:廣東人民出版社,1990年),第四十一輯,〈廣州文史資料〉,頁16。

43. 劉志文:《廣東民俗大觀》(上冊)(廣州:廣東旅遊出版社,2007年), 頁161。

44. 廣州有不少茶樓老字號始於清朝,但起初並未經營茶樓業務,光緒後才陸續兼營茶市。例如成珠樓雖建於清乾隆十一年(1746),但早期為“成珠餅家”,經營餅餌業務。惠如樓建於光緒元年(1875),是歷史最為悠久的“如”字號之一,早期為食肆,後轉向發展茶樓業。

45. 馮明泉:《富有地方特色的廣州茶樓業》,第四十一輯,〈廣州文史資料〉,頁3。

46. 馮明泉:《富有地方特色的廣州茶樓業》,第四十一輯,〈廣州文史資料〉,頁18。

47. 劉志文:《廣東民俗大觀》(上冊),頁230。

48. 馮明泉:《富有地方特色的廣州茶樓業》,頁213。

49. 馮明泉:《富有地方特色的廣州茶樓業》,頁213。

50. 廣州年鑒編纂委員會:《廣州年鑒》(廣州:奇文印務公司,1935年),卷十,〈經濟〉>,頁362。

51. 祝秀俠:《粵海舊聞錄》(臺北:聖文書局,1987年),頁325。

52. 劉志文:《廣東民俗大觀》(上冊),頁231。

53. 劉志文:《廣東民俗大觀》(上冊),頁212。

54. 同上,頁231。

55. 劉志文:《廣東民俗大觀》(上冊),頁232。

56. 廣州年鑒編纂委員會:《廣州年鑒》,卷十,〈經濟〉,頁241。

57. 鄧廣彪:《廣州飲食業史話》(廣州:廣東人民出版社,1990年),廣州文史資料 第四十一輯,頁195。

58.南嵐:<廣州西關茶樓與茶室>,《廣東茶業》,2002年第1期(2002年2月),頁33。

59. 陳棟:<廣東富丁(皋盧)茶的歷史與文化>,《中國茶葉》,1998年05期(1998年5月),頁33。

60. 南嵐:<廣州西關茶樓與茶室>,《廣東茶業》,頁189。

61. 鄧廣彪:《廣州飲食業史話》,廣州文史資料 第四十一輯,頁76。

62. 鄧廣彪:《廣州飲食業史話》,廣州文史資料 第四十一輯,頁82。

63. 徐朗軒:《續羊城竹枝詞》,《廣州歷代竹枝詞》選刊(一),《羊城今古》,1989年第3期(1989年3月),頁176。

64. 鄧廣彪:《廣州飲食業史話》,廣州文史資料 第四十一輯,頁134。

65. 徐朗軒:《續羊城竹枝詞》,《廣州歷代竹枝詞》選刊 (一) ,《羊城今古》,頁91。

66. 馮明泉、阿漢:《陶陶居樂上陶陶》(廣州:廣東人民出版社,1990年),廣州文史資料 第四十一輯,頁186。

67. 馮明泉、阿漢:《陶陶居樂上陶陶》,廣州文史資料 第四十一輯,頁192。

68. 鄧廣彪:《廣州飲食業史話》,廣州文史資料第四十一輯,頁146。

69. 馮明泉、阿漢:《陶陶居樂上陶陶》,廣州文史資料 第四十一輯,頁193。

70. “四大天王”即指蝦餃、幹蒸燒麥、叉燒包、蛋撻;“八大金剛”為牛肉燒麥、排骨燒麥、腸粉、 糯米雞、薩其馬、甜蛋散、煎堆仔、鹹水角。

71. 南嵐:<廣州西關茶樓與茶室>,《廣東茶業》,頁179。

72. 南嵐:<廣州西關茶樓與茶室>,《廣東茶業》,頁180。

73. 李文治:《中國近代農業史資料》(第一輯)(上海:生活·讀書·新知三聯書店,1957年),頁555。

74. 南嵐:<廣州西關茶樓與茶室>,《廣東茶業》,頁182。

75. 南嵐:<廣州西關茶樓與茶室>,《廣東茶業》,頁182。

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

Welcome to leave a message:

Please Sign In/Sign Up as a member and leave a message