惠阳客家社会与文化——以曲水楼为例

叶海欣

2024年4月12日

谢 辞

本毕业论文,承蒙何其亮教授悉心指导,得以完成,谨此衷心感谢。又撰写论文期间,曾得下列人士/机构予以协助,本人併此致谢。

一、香港树仁大学图书馆

二、香港树仁大学历史系教师彭淑敏博士、罗永生博士、周子峯博士、区志坚博士、黄嘉康博士、魏楚雄教授、何冠环博士、游子安教授及朱心然博士这些年来的悉心栽培。

三、叶润源先生、叶永华先生协助访问及宝贵意见。

四、朋友邓巧琳小姐、曾嘉仪小姐、苏建玲小姐、张咏欣小姐、何萍华小姐、韩明均小姐、陈家俊先生、邓乐添先生及吴卓璘先生等人同行。

五、父亲叶永和先生与母亲张彩浓女士的悉心照顾。

在中国民族文化中,最特别的群体无疑是分佈范围广泛的客家人。他们自秦时期起出现过大小规模的迁移情况,并从宋时陆续内迁至惠州、广西与福建等南方地区。客家人因受到原住民的排挤及维持自身族群生存的需要,特别强调族群意识1,以血缘关係建立宗族组织。客家人建立高度防卫功能的大型客家围屋,以此应对外来族群与本土族群的冲突、保护及维持宗族势力。宗族经过发展壮大,与地方政府相辅相成地发挥社会约束力;后人又与国家接轨,进一步稳定社会秩序。

他们通过迁居而承载着多个跨区域的文化意识,在「客」文化与本土文化相融下逐渐发展成具有独特的风俗、语言、建筑文化的地方族群与客家社会,成为中国传统社会中一个重要群体基础。这展现了客家人聚族而居,有着强大的向心力维繫族人的特质,反映客家社会是受族群意识与地理条件而构成,对研究中国族群文化与客家人文历史有重要的启示。

惠阳区内经过客家人的迁入,宗族产物下的客家围屋成为研究当地客家社会独特性的切入点。我们能透过客家围屋思考客家群体的特殊性,围屋背后的建造条件、围屋如何影响客家社会的聚族结构与家族的文化发展。

由此,本课题计划以叶氏宗族于淡水街道洋塘(今老屋村)兴建的城堡式客家围屋,曲水楼作为研究对象2,除了展现客家围屋的结构与艺术特徵外,更是要透析叶氏客家宗族社会的形成与文化意蕴。

第一节:研究状况

宗族形成自古代社会的家庭,并在各历史时期展现不同社会形态和功能,以维持运作的社会基层群体。以下会就部分研究范围内突出的学术成果进行回顾。

目前历史学界对于中国宗族的研究已经相当深入,包括就宗族的形成、演变、组织形式、社会地位、功能性、宗族与国家的关係等方面进行讨论。例如吕思勉(1884-1957)于1929年出版《中国宗族制度小史》、林耀华(1910-2000)于2000年及2007年出版《义序的宗族研究》及《金翼-中国家族制度的社会学研究》提出宗族的形成是一个长期的过程,与传统文化、地理环境、历史背景、政治制度等都有密切关係。3而钱杭在1994年出版的《中国宗族制度新探》提出农村村民会依据血缘关係来建立宗族组织,并从中感受到归属感和责任感,进而凝聚宗族的存在。4同时,常建华在2005年出版的《明代宗族研究》以宋儒重建宗族伦理作背景,并顺着历史时期讨论明代宗族组织推行乡约化;同时也指出士大夫的思想推动着宗族祭祖与乡约化5,展现宗族与社会、国家有密切关係。6

华南宗族研究更视宗族为特定时间下的文化产物,亲属关係只是社会建构的表达形式。7同时亦关注宗族与地方社会、商品经济的关係,成为宗族研究其中一个关于研究区域社会的子课题。

弗里德曼(Maurice Freedman,1920-1975)在2000年出版的《中国东南的宗族组织》认为宗族是与地方社会相结合,以宗族财产、祖先崇拜作为宗族关係之间的纽带,提出宗族构成与势力发展并非以亲属组织维持而引致的宗族组织化。8科大卫与刘志伟在2000年发表〈宗族与地方社会的国家认同——明清华南地区宗族发展的意识形态基础〉、《皇帝和祖宗:华南的国家与宗族》延续以往提出在特定社会背景与政策变化下,形成一个有独特社会意识与礼教秩序的宗族组织的论点。宗族通过宗族理学产生士绅阶层的地方精英,陆续主导并发展商业之馀亦成为官府与宗族之间的媒介。9郑振满在2009年出版的《明清福建家庭组织与社会变迁》提出推动宗族组织的发展共围绕三个方面,包括血缘基础、内部集团的自治,及族人共同利益,当中发展顺序又会基于明清社会或地域的不同而出现多元发展与多重组合。10以上展现宗族是一种较为灵活的组织,是一种由民间借助国家力量实现自我推动,生存的社会现象,反驳宗族制度自古存在的论点,并透过宗法制度及商业化等的宗族功能性,重新诠释地域历史的发展路向。

关于客家族群研究的讨论,最初由徐旭曾(1751-1819)的《丰湖杂记》开展。他指出惠州曾出现原住民与移民冲突的问题,也突出了围屋的形成原因,展现了客家人的聚落模式与注重防卫功能的文化特徵。11罗香林(1906-1978)在1992年出版的《客家研究导论》开展客家人的源流讨论,从客家人的形成、分佈、语言等方面剖析客家文化的人文精神,将它以一个「民系概念」讨论客家群体与社会的形成与影响,认为客家是汉族的一支,具有民族和历史认同感,并强调血缘正统。12但「族群」则强调共同特徵,如祖先、语言和文化,是以族群为中心构成独特的社群。虽然客家人分佈在不同区域,但仍以族内宗祠为中心聚居,反映出客家群体强调以祖先为首的文化和身份认同。这也促成了宗族的形成,使地区客家宗族势力能够展现自己的社会身份和扩大政治、文化影响力。因此,本文会以「族群」一词来形容客家人。

刘佐泉(生卒年不详)于1991年出版,2003年重版的《客家历史与传统文化》、濑川昌久(せがわ まさひさ,1924-2021)于2013年出版的《客家:华南汉族的族群性及其边界》讨论客家人在定居后与本土文化融合及互动的过程,并以围屋及族谱的缔造展现客家人的群体意识、身份认同,与他们如何就此基础上区别「他族」以维持客家边界性的特点。13除了参与地方建设外,部分客家宗族更积极回应国家制度以进一步塑造宗族力量。丘权政出版的《客家与近代中国》、张伟波(生卒年不详)发表的〈东江文化与东江革命根据地的历史传统〉先是回应客家先民在长期的南迁及斗争下形成具团结、集体意识等区域文化与特徵,从提出这些特徵转变为宗族组织,再认为会变化为有强烈团体精神,且善于与侨胞联繫的地缘组织。14由此,很大程度为中国近代的革命运动提供稳定根据地、并发挥及提供着组织、人力资源与传播力。

当理解到客家族群拥有强大文化内聚力与包容性的特质,客家围屋正是保护客家文化的重要载体。所谓客家围屋,是客家人经过漫长迁徙及适应自然与新社会环境所创造的民居建筑。当中会以环形牆体包围,规范内部住宅和祠堂以保护族人免受战乱或抢劫,是中国防御型民居中一种集住宅、堡垒、祠堂于一体的民居形式。15

1997年余英(1930-2021)发表的〈客家建筑文化研究〉、龚建华与余悦(生卒年不详)于2009年发表〈中州古风与地方传统的融合——赣南客家围屋的文化内涵〉,从风水、传统礼制、家族凝聚观念提出客家围屋秉持的宇宙观与文教思想的特徵,突出建筑特徵对客家族群生活的影响与所形成的地域性格。16黄崇岳(1937-2015)、杨耀林(生卒年不详)在2006年出版的《客家围屋》则归纳了现存客家围屋的建筑特点、衍变原因,为理解围屋功能性提供参考。17胡小红(生卒年不详)于2012年发表的〈客家围屋建筑特徵及其传统文化特色诠释〉、2015年由袁君煊发表的〈客家围屋军事防御艺术管窥〉集中建筑灵活性进行探讨,对围屋内外的建筑格局、材料及使用空间的分析,突出围屋所注重的防御功能,如何便利于围屋内的小型组织得到逐步扩散为日后力量强大的宗族团体。18同时也指出客家人尊重礼制,因应地理环境而建造围屋,进一步揭示了作为民居建筑的客家围屋更是崇尚自然,及懂得善用自然资源的生存智慧和宇宙观。杨星星(生卒年不详)更集中对惠州地区客家围屋进行持续研究。例如在2011年发表的〈清代归善县客家围屋研究〉分析归善县(今惠阳、惠东、龙岗等)围屋建筑美学与意义,及其如何受族群特质、审美等而影响聚落形式。19

同时,客家围屋更保护了宗法制度的衍生。孔永松(1935-2011)和李小平于1995年出版《客家宗族社会》分析客家社会的构成条件及其中聚族而居的民居形态,提出客家社会的文化风俗与功能性。202006年由林晓平着的《客家祠堂与文化研究》则以祠堂与客家族群的互动,提出祠堂是客家人宗族兴盛和充足意识相结合的产物,丰富对客家社会的认知。21以上条件均令客家宗族文化得以在新的社会条件下,重组与发展。

从中国宗族到客家研究的各课题都反映学者从历史学、人类学等角度进行深入讨论。然而,目前学界对研究惠阳区客家族群的基础仍存在薄弱和局限性。例如集中于静态阐述,缺乏对客家宗族与围屋在历史和社会转变中的探讨,且地域偏颇,对粤东南地区的传统客家居住地研究较少。此外,以往研究偏重介绍围屋外在功能,忽视其防卫功能的建造意义和艺术含义。随着中国进入现代社会,政治价值观的冲击对宗族组织产生影响,客家宗族势力的形成和转变仍值得讨论。

第二节:研究意义

首先,本文集中讨论族人与建筑之间的互动,打破以往建筑的静态研究,以历史变动解析客家围屋对族人生活的重要性与客家文化的地域特色。其次,文章能补充与丰富粤东南地区的客家宗族势力的形成条件与影响,对研究客家宗族文化和中国历史轨迹变化有重要学术意义。再者,文章亦进一步分析惠阳客家宗族与政治意识的关联,揭示粤东南地区的客家宗族与国家政治、文化的互动,与其从传统走向现代社会的挑战。

第三节:内容架构

论文共分为五章。第一章为绪论,内容包括阐述选定题目背景、文献回顾,从而带出研究意义及撰写方向。第二章将会以惠阳客家人的迁移历史、聚居建筑形态分析叶氏宗族社会结构。第三章将从曲水楼防卫功能、艺术与风俗文化,由外到内地展现曲水楼的独特性与客家宗族社会的向心力。第四章则以清代科举进士、日佔时期的发展为例子,分析宗族组织于时代变迁下的特徵与社会互动。第五章为总结部分,重新审视客家围屋所扮演重要的社会角色。

一个族群的形成与发展,是与其所选择地理环境密切相关。长期迁徙下的客家群体有更强大的适应能力与包容力,并能有效利用当地资源及吸纳各地文化,因而建构出独特的客家文化传统与生活方式。

第一节:惠阳客家族群的形成

首先,《丰湖杂记》提出社会矛盾令客家人选择以迁徙逃离战火。南宋(1127-1279)末的战乱令移民的迁徙至闽西、赣南、粤东等地区及于元代(1271-1368)形成客家族群的生活地域:

「自宋徽、钦北狩,高宗南渡……即百姓亦多举族相随……一因同属患难馀生不应东离西散应同居一地……常不数十里无人烟者,于是遂相率迁居该地焉。」22

基于寻求更多的生存空间及解决环境不确定因素,他们更倾向聚集于数十里无人居住的地方定居及进行自我发展。他们自称为「客」,并逐渐形成自己独有的文化语言与社交网络,确立群体意识及聚族而居的社会形态。而且,该地区的社会结构和发展也会发生变化,作为粤东地区之一的惠州更是脱颖而出。《读史方舆纪要卷一百三.广东四》指出惠州「府东接长汀,北连赣、岭,控潮海之襟要,壮广南之辅扆」23,惠州在历代拥有九县一州,又以东江贯穿梅州、潮州等地,背山面海的地理环境更使其成为岭南名郡。除了拥有客家、广府与潮汕三大族群的文化区域外,亦成为东江流域陆路、水路重要的交通枢纽。24惠州由此成为客籍政治、经济、社会和学术发展的发源地,为客家族群的形成定下基础。

但社会的发达令当地出现高达38000户的人口密度及地方叛乱问题。25为了解决问题,政府先后在1662-1664年间实行两次海禁,共迁界50里与30里,不少粤东区域的客家群体向归善县北部迁徙26。其后又实行招垦令、復界开海等恢復粤东南和中部地区的繁荣。另外雍正九年(1731)又设平海卫所以舒缓归善县的盗匪问题。因此,归善县下的移民群体陆续向区内中部迁徙,其中拥有优越地理条件的惠阳也被视为新定居地。27惠阳处于粤东南方,四周连接且邻近惠东、深圳等地,便利的交通位置为粮食运输提供快捷的航运路线及形成墟市。28加上客家人以耕读为本,境内多为丘陵与平原地带、又具备西枝江和淡水河作为主要河流,亚热带季风气候等自然地理条件都为客籍提供良好的农业与畜牧业发展。从惠州向惠阳的迁徙过程都论证了客家人第四次迁移是由粤东、北迁徙于粤省东南、中部。

值得注意,復界令客籍再次面对原住民和移民群体的冲突。为了在新环境确立群体的土地和活动范围,他们会先进行自我划分,形成区别自己与「他族」身份的意识,初步确定「甚麽是我的」一种被认可的社会权利。例如开垦土地的权利,在荒地建村的权利等。因为客籍是移民群体,为了保护家族安全他们更倾向以聚族而居作主要的生活模式。所以这裡的「我」其实对于客籍来说更多指的是「甚麽是家族的」。当初步形成这种受认可的权利,便能决定我的这个群体能够在这个地方建立聚落组织,进一步确立和重构社会秩序。当族人汇集会形成新的聚居村落和宗族组织,宗族组织又会延伸出新的家庭。最终,这个组织发展的闭环由此建构一个全新的地区性客家族群。这反映宗族社会是需要漫长的时间及足够内外条件而构成,群体意识亦逐步被确立于社区中。而南阳叶氏亦是其中一个客家移民社会的例子,在惠州、惠阳一带更能看到他们的足迹。

第二节:叶氏宗族网络的形成

根据叶氏族谱,叶氏始祖为沉诸梁(生卒不明)。29因其成功击退吴国而受封于军事重镇叶邑(今河南省平山顶市),并被赐号为「公」,希望其能带领楚国重整旗鼓,保卫国家安全。30后来他再次因平定有功而担任楚国宰相和司马,拥有政治与军事权力,晚年亦改称为叶诸梁。他认为「叶」代表大树和森林中充满生命力与希望的绿色叶子,寄望落叶归根、生根,期望后代能够繁衍生息,孕育出更多优秀人才和新生命,壮大这座立根于叶邑的「树木」。 31根据《通志.氏族略第三》以「以邑为氏」的方法记载:「《风俗通》楚沉诸梁,食采于叶,因氏焉」32,反映「叶」姓由叶邑而起。因共同姓氏会被视为家族身份符号的象徵,所以发展成南阳群的叶邑拥有「南阳堂」的堂号,叶氏也自称为南阳叶氏。33由此,家族成员视叶公为叶氏始祖,叶邑为宗族祖居地。同时也将其丰功伟绩纳入族谱,肖像挂放于各地叶氏宗祠中,作自己文化根本。族人以南阳世泽劝勉后代学习叶公保护家国,鼓励后代子孙牢记自己的「根」和家族荣誉的传承。这种以姓氏联繫下的家族精神,则成为祭祖文化的重要表现方式。透过尊重及认同与南阳家族文化及价值观,形成浓厚的家族凝聚力与归属感,对客家宗族的形成及身份认同起了重要作用。

第三节:曲水楼叶氏世系

在客籍第四次大规模的迁居中,南阳叶氏选择在周田(今秋长街道)与淡水镇(今淡水街道)进行发展,并建立周田叶氏与沙坑叶氏,其中曲水楼叶氏世系更是由沙坑叶氏所衍生。34沙坑四世祖叶茂兰(1710-1758)约在乾隆二十年(1758)购置淡水镇洋塘大片屋地与田地,以筹备从求水岭(今惠阳象岭村)祖屋迁徙至洋塘并在1764年正式落成,正式确立曲水楼叶氏世系。35直至曲水楼子嗣过多,祖屋无法负荷,后人开始在曲水楼附近建立新的住宅,如葆素新居、卓立新居等。

首先,地区特点对客家聚落的形成起了至关重要的作用。淡水镇在清代(1636-1912)受惠于惠州商业及水陆交通,成为了大型的集镇、墟市,发展了盐业和渔业,并利用淡水河的水路运输至东江沿岸、香港等地。36对于传统的农耕社会,土地经营与开垦是宗族重要的生产活动。客家人作为移民社会,更会集中进行自我的农业经济,协助宗族振兴并确立地方势力。曲水楼叶氏同样将家族根植在更优越的生存空间上,并在地方逐渐饱和下以同样方式进行新发展,形成生产闭环模式,同时亦反映出客家人强大的适应力,对生存、土地经营的重视,及对宗族文化的传承和守护。

其次,曲水楼为客家围屋,当中客家人的迁居模式都反映围屋存有强烈的宗族意象。37它以亲属关係组成聚居,决定谁能在这片土地的居留权,以祖先崇拜成为主导族人内部秩序的核心,将同宗同祖的族人凝聚为稳固的宗族形态,并进一步演变为客家社会。38所以围屋更是需要大型空间容纳宗族成员。中国传统建筑中崇尚左为尊,叶润源先生表示,曲水楼的住宅与角楼属权的分佈需要遵守传统尊敬家族长辈的规范,其中主要是以房系所分配。例如大房与二房居住在左边,而四房与五房则被分配至右边,反映客家人对长幼有序伦理观念的重视。加上洋塘大片屋地与田地都被叶茂兰所购置,曲水楼周边的土地均为叶氏后人所继承。他们利用该客观条件,倾向以曲水楼作为村落的拓展准则,各房系后建的围屋又以点状式分佈于曲水楼四周。39在后世的发展下,内部不断强化及整合家族的管理秩序,继而向外形成整齐有序的聚落结构,与稳固的宗族势力,继续敬重和传承祖先智慧和精神,发挥对宗族财产和敬重祖先的责任感。所以,与祖先的联繫令宗族成员建构大型的宗谱系统,彼此之间保持连结和互助。这反映迁居与客家文化的形成有着密不可分的关係,再次论证宗族社会的构成是需要长时间的实践。

同时,进行长期的实践也需要一定的宗族政治及经济力量。例如叶继业(1744-1801)担任管理盐道和官盐的官职,都为家族带来更多的经济收益和资源。叶润源先生表示当时叶氏族田的管理范围很大,例如深圳及白花镇都有叶氏租田40,成为宗族主要的生计与基本财产来源,反映曲水楼叶氏的宗族基础力量。另外,族内又会以德高望重、年老的族人担任宗长,形成围屋内的管理组织,维持宗族运行,如决定村内大小事务,甚至是处理别人生死41;后来新中国时期则改为保长,最后现在以村长为组织族人的管理者。在社会变迁下,现在居住于洋纳只剩下姚、张等人数不多的异姓,曲水楼系也在洋塘拓展至十多世祖,叶氏宗族由此由「客」转为「主」。

第四节:曲水楼的基本概况

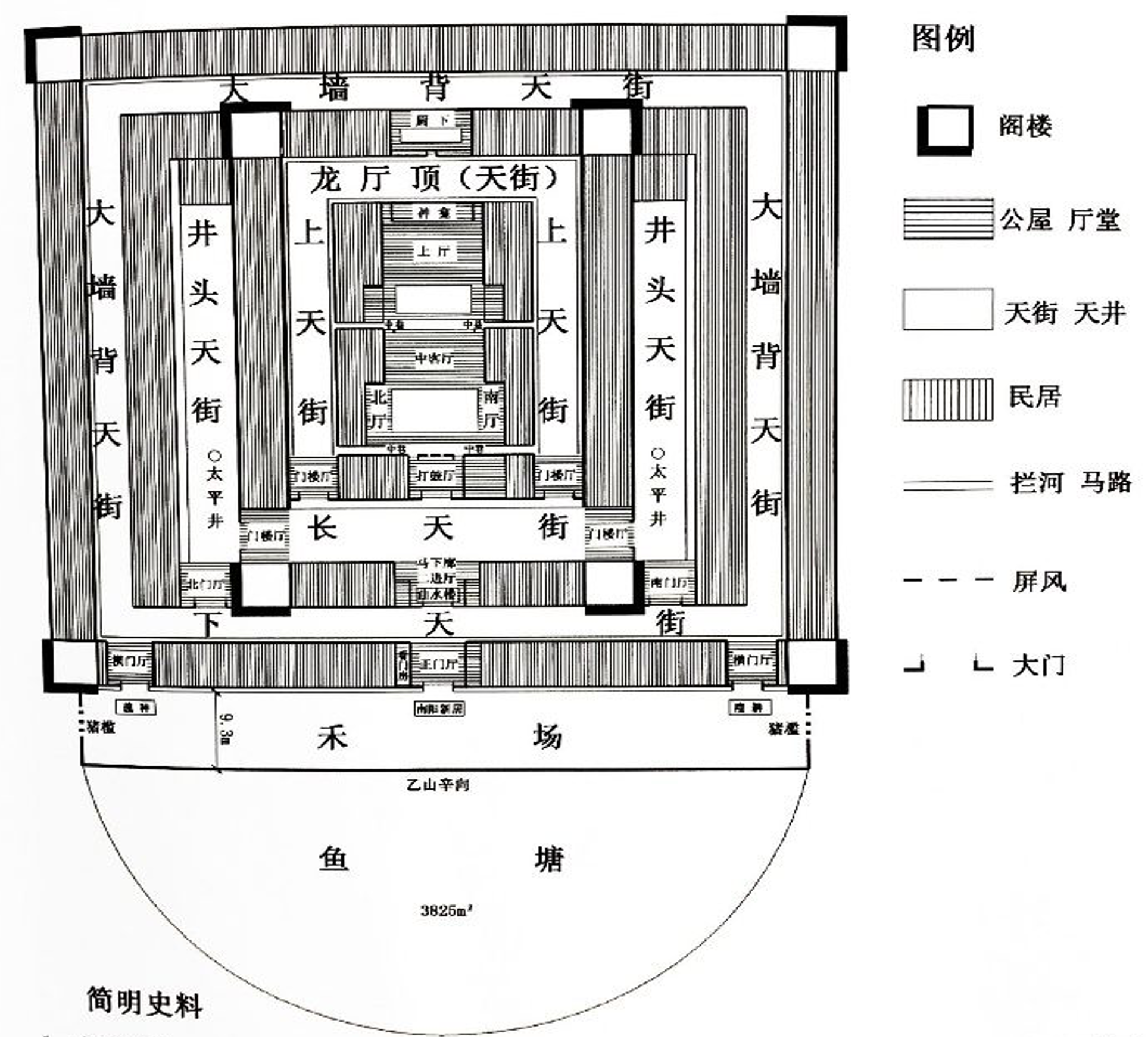

曲水楼位于惠州市惠阳区淡水镇下辖的洋纳村西端,洋塘,是与南阳世居、桂林楼合称为沙坑叶氏三大围屋。洋塘位于群山之中的一个盆地,因有一条从楼边蜿蜒流过的小溪,得名曲水楼。42初代曲水楼建于1764年,之后在1802年至1930年期间进行了三次加建,最终佔地约20000平方呎,总建筑面积约11600平方米43,整体佈局呈回字型,且以八个角楼作防卫的一座大型的城堡式客家围屋。44

曲水楼共分为正门厅、二进厅、打鼓厅、中客厅和上厅,而中客厅两旁亦有南、北两侧厅。曲水楼共有三个大门,分别为南阳新居的正门为主要出入口,左右两个侧门,「义种」和「礼耕」为横屋通道,全围屋族人只依靠此三个大门出入,体现家宅一体。而曲水楼上厅、中客厅和打鼓厅又建立于中轴线上45,当中分别为祭祀始祖和始迁祖的宗祠,宗族之间议事之地及先辈领旨之地。两侧的横屋与后排屋又将三堂所包围46,形成现今所见的方形围屋。内部则採用通廊式与单元式双结合的建筑佈局,包含居住空间、公共厨房及养殖场等,四面的连接部分均设置了共三层高的八个角楼,令防御功能与住宅相结合。最后曲水楼门前拥有长形禾场与半月形状鱼塘,主要用以晒穀、活动场地及为围屋内的族人提供水源。现存曲水楼中轴部分,五个进厅都保存完整,而两侧住宅区域已严重坍塌并佈满绿植。

对于客家人来说,祖先是家族的根本,长期的迁徙令他们更有必要要追溯自己从何而来,更有责任地要传承先辈精神。曲水楼同样以堡垒作自我包围,并保护住宅和祠堂。47曲水楼上厅为围屋中心的宗祠,突出以祖先为核心体的概念,尊卑有别的伦理。而且曲水楼内的住宅集中在天街内,并将门口朝内,形成围合体。不但展现对祖先的敬仰,更反映围屋紧扣着宗族的关係,是维持宗族血缘关係的尝试。由二进厅起,曲水楼每个正门与中客厅的支柱上,都以对联、楹联及祖先画展现叶氏家训及有功之人,层递式地呈现对祖先之敬畏。这提醒族人要以祖先为榜样,振兴叶氏家声,突出传承之重要性。48

文化生态学认为人类创造文化的行为是以环境感应为基础,当人与环境结合,文化才得以发生。49在客家建筑中,祠堂象徵礼。他们以宗祠作为联繫及管理族人关係的平台,所以核心体与围合体的关係非常直观地反映客家聚居建筑的礼制思想。50曲水楼的建筑不仅是客家人的生存空间,同时为宗族提供精神支持与家族认同,巩固宗族社会的运行,具备宗族纪念性的教化功能。51而且,封闭且围合式的建筑结构也为宗族之间提供亲密的联繫。例如打鼓厅左边的门楼厅为公共厨房52;天街、禾场、厅堂等都是围屋内的公共区域,居民亦能够通过四条天街的门口自由出入。共享空间影响了客家人的生活方式及空间组织,为宗族之间提供方便的交流与帮助。53除了增进族人之间的感情与凝聚力,更强调共同体意识,宗族间更和谐,并将彼此关係紧扣于一座建筑内。

客家围屋由某一姓氏而建,代表了当地客家族群的生活和该家族的故事。围屋不但展现防卫功能,更以建筑艺术和文化活动等建构自我保护、群体的身份意识与认同感,具有一定的社会价值及精神文化。

第一节 防卫功能

马斯洛(Abraham Harold Maslow,1908-1970)认为人类最基本的需求是生存。54为了安定生活,客家人以自然环境为主并配合发展,选择隐蔽的地方作为居住地,以防御和自我保护为生存的首要实践。城堡式围屋曲水楼因此应运而生,「堡垒」也成为其最明显的特色。55

围屋选址反映围屋的整体防御。一般来说,客籍会选择地势不易被攻破的环境定居。例如福建西南等地的圆形土楼较多利用山坡及峡谷之间,或山寨遗址兴建土楼。相反,曲水楼反选择从山区走向位于惠阳破庙山、洋伞岭、杨梅嶂之间的开阔平原作为聚居地。56其中最大原因是认为背靠群山的山峦能形成天然屏障,缓冲敌人进攻与射击。57同时又在整体防御系统中依靠建筑材料使用和角楼观察敌人。实际上,曲水楼的建筑和防御系统更是与闽粤地区的围屋有相似之处,甚至是经过演变和强化,反映其长期迁徙下的文化融合与包容。

首先与传统围屋一样,曲水楼运用自然环境随处可见的原材料进行建构。58曲水楼的牆体厚 80 厘米,高10米。外牆一般由三合土夯土牆所组成,包括石灰、砂子、黄土、卵石,为牆壁提供拉力与韧劲59,并掺于糯米浆和红糖等进行粘合与加固。与土楼不同,曲水楼较少使用木屑或竹条,反在夹层中加砌砖块以增加牆体的抗击力。而内围与内牆一般在3米下使用夯土牆,以上则利用土坯砖60;地基则以石头砌置作承重力,有利于洪水来临和防潮。61为了防止风雨侵蚀和缓慢火灾,外牆亦以青砖叠涩菱角牙子、内围部分则以木挑樑出檐;同时又在屋顶加砌青砖牆或青条石,减少自然灾害对建筑构成的影响。62以上都反映客家人利用环境与原材料的可塑性创造了一套适合自己生活方式及建筑技术。

其次,在曲水楼的营造技艺中,角楼与走马廊的设计令其提升防御功能。有别于赣南围屋四角是构筑朝外凸出的炮楼63,曲水楼在围牆拐角位置建立了直体式三层高的角楼,并採用具备防火功能的硬山顶式屋顶。曲水楼的角楼与外牆上都拥有共上下两层,包括葫芦型、观察孔和长方形窗洞形式的枪眼。64基于角楼採用直线设计,能多方位角度监视躲在牆角处的敌人,更有效消除防御死角,并为曲水楼形成强大的枪炮火力网。65因曲水楼在内外围共八个位置都建立角楼,故此村民又会称其为「八阁(角)楼」。加上曲水楼更在出檐位置66,以青砖砌成一条沿着牆身延伸的女儿牆,并与夯土牆连接在一起并贯穿四个角楼;当中会形成一条一人身形,能在危险时迅速地在住宅区域穿梭的走马廊67,进一步完善角楼与围屋整体的防御系统。68

再者,鱼塘是连接洋塘小溪和曲水楼的水利设施,能够保障封闭式围屋的发展与族人生活。80年代以前,淡水河没有一条完善的排水沟,平原之间的曲水楼也经常发生洪水倒灌的情况。69上文提及牆体其实很难完全确保防水,为免外牆受到水压压迫,先辈选择将闸门打开任由洪水倒灌,所以才会出现地基以石头砌置的佈局。70另外,曲水楼为「弓」字形排水系统,经过围内的天井与天街的排水沟通往天井,再由天井排入池塘,最后再由池塘排出小溪,流入西枝江与东江。鱼塘的储水与围内的排水系统有效减慢洪水流速度与形成阻力,避免下游倒灌等水患。

此外,足够的水源可用于消防和河水开垦与灌溉田地。例如旧时南阳新居的正门会设置横栏,上方设置注水位置,当外敌入侵烧火时,居民也能快速在走马廊中从上倒水浇火,有严密防护的防火防盗功能。71另外,曲水楼居民大多从楼边的小溪取用食用水,或是收集雨水用以生火和养殖,自给自足。因此曲水楼内部房屋既有住宅,也有杂物房与饲养场,当族人把大门关上时,其实已经形成易守难攻的封闭空间。

由此,曲水楼承传各客家地区的建筑艺术与智慧,展现客家围屋中的土牆技术的承重力及耐久性。72除了改善过往防卫功能的缺陷外,更再次突出客家围屋独有的封闭式与防御性特徵,及以人工、自然环境而形成稳固的「家族堡垒」。叶氏宗族也得以于其保护下逐渐壮大,展现客家传统建筑重视群体结合的建筑技艺。

第二节 围屋建筑艺术

《周礼注疏‧卷十》:「以相视民居,使之得所也」73,客家族群的选址根本是以围为居,以家、族为本。曲水楼不但展现叶氏宗族对家族的重视,更展现客家人如何透过自然环境与后天人工实行「再创造」的客家围屋营造技术。

首先,客家运用风水学说作选定围屋位置与坐向的先要条件。〈齐物论〉提及:「天地与我并生,而万物与我为一」74,强调天人合一,建筑与自然相融洽,结合洋塘的实际地形,曲水楼选择乙山辛向,坐东向西的建筑佈局。75首先,背靠杨梅嶂让曲水楼达到「背山」,而向西方位是最能面对阳光之位,能达致「向阳」,反映先辈第一步先从自然环境以判断宜居之地,其二是依照该地定下合适的风水方位。最后是配合风水格局放置开运化煞的自然元素,例如在围屋后方种植风水林,以求形成人丁及财富两旺。76根据族谱都能看见叶氏后人都在洋塘不断壮大,的确有旺丁之意及人才辈出。所以客家人不只依据传统的风水命学定居,亦巧妙把建筑与地域特点所融合,反映建筑营造的灵活性。同时也突出人与地缘关係的联繫是互相影响,而从客家围屋中发展而成的宗族社会正论证这一个理论实践。

其次,曲水楼叶氏重视人与自然的关係,对外的鱼塘亦实践天圆地方的宇宙观和招财通官运。在曲水楼呈回字形的封闭式结构,以围屋为方,以池塘为圆,先形成了客家文化中阴阳佈局的结构,反映风水空间的设计平衡。另外,鱼塘有模彷古人入官学的「入泮」之意。与赣南围屋与梅州围龙屋同样,曲水楼世系亦建半月形鱼塘,以鼓励子孙寒窗苦读考取功名,表达对其以建筑佈局作精神寄託,也突显各客家围屋都尝试实践对天圆地方的理解。77而且,客家人信奉「藏风聚气」,认为水源有财源茂盛之意。风水学认为,若空气不流通、没有阳光则形成瘴气,如水一样,如果注水与出水口被堵则形成堵塞,原本鱼塘的坏气不能被排出,所凝聚的「财气」都会被所吹散。78所以,鱼塘与曲水楼向阳佈局达到「面水」,更能「养气」、「生气」,有助稳定住宅与人的气场。因此,鱼塘和围屋两者实践的天圆地方宇宙观,再配合向西阳光为阳,山系环抱为阴下便形成客家建筑独有的艺术智慧。

再者,在康熙到乾隆期间(1662-1795),惠阳叶氏的围屋形制曾经出现多次建筑衍变。创造由文化而起,其实客家围屋之间之所以有相似的建筑形制与原则且互相影响,在很大程度上是基于客家人长期迁徙的文化传统,当然又会基于不同地域特徵而有独特的建筑形制。惠阳叶氏原从兴梅地区迁入,一开始在开基立业时也会把原居住地的围龙屋建筑模式带到惠阳发展,并逐步尝试下创造新的围屋模式。所以从围屋设计中,曲水楼能够体现其与兴梅地区和赣南等地区之间的建筑文化传承。

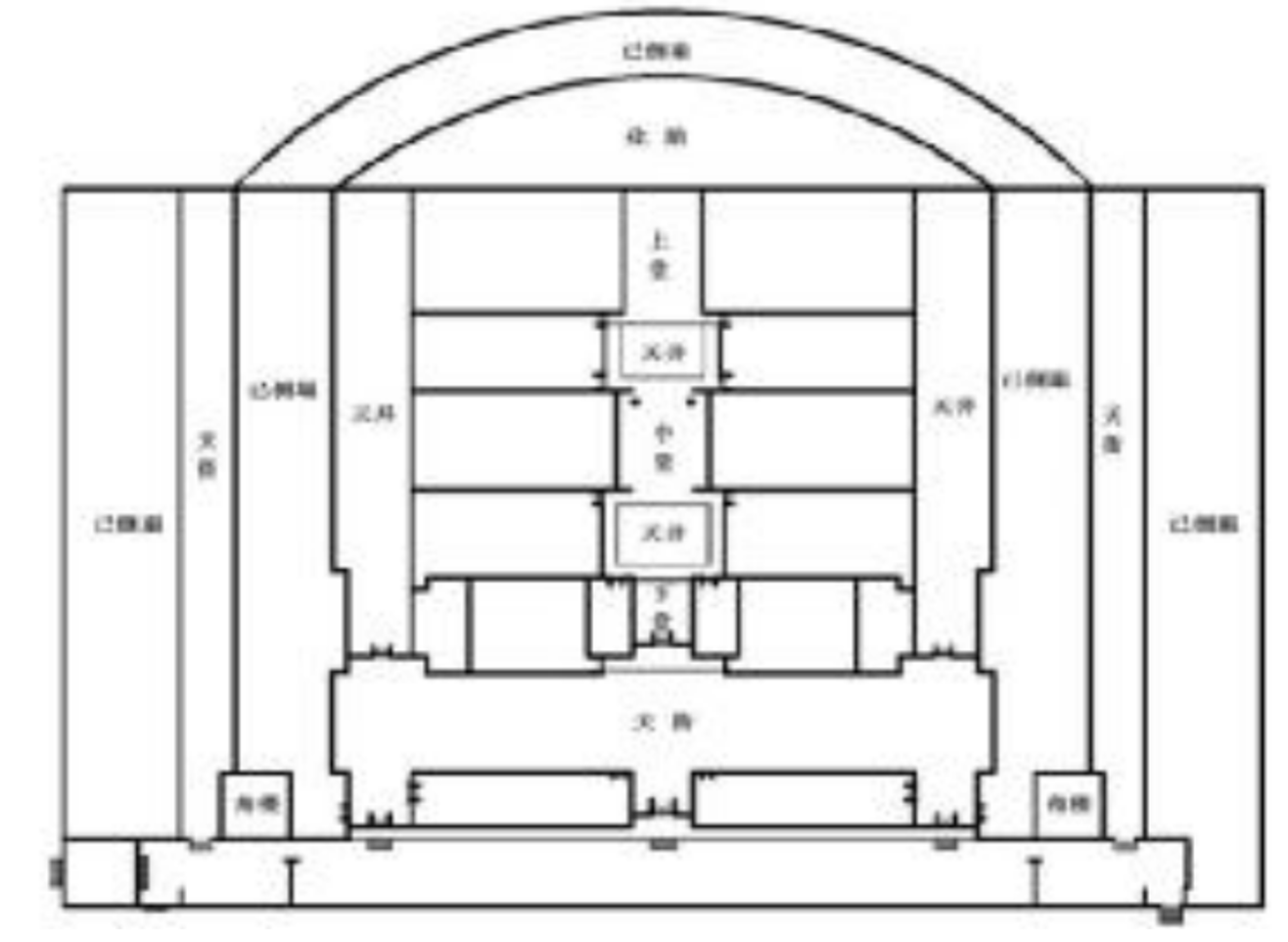

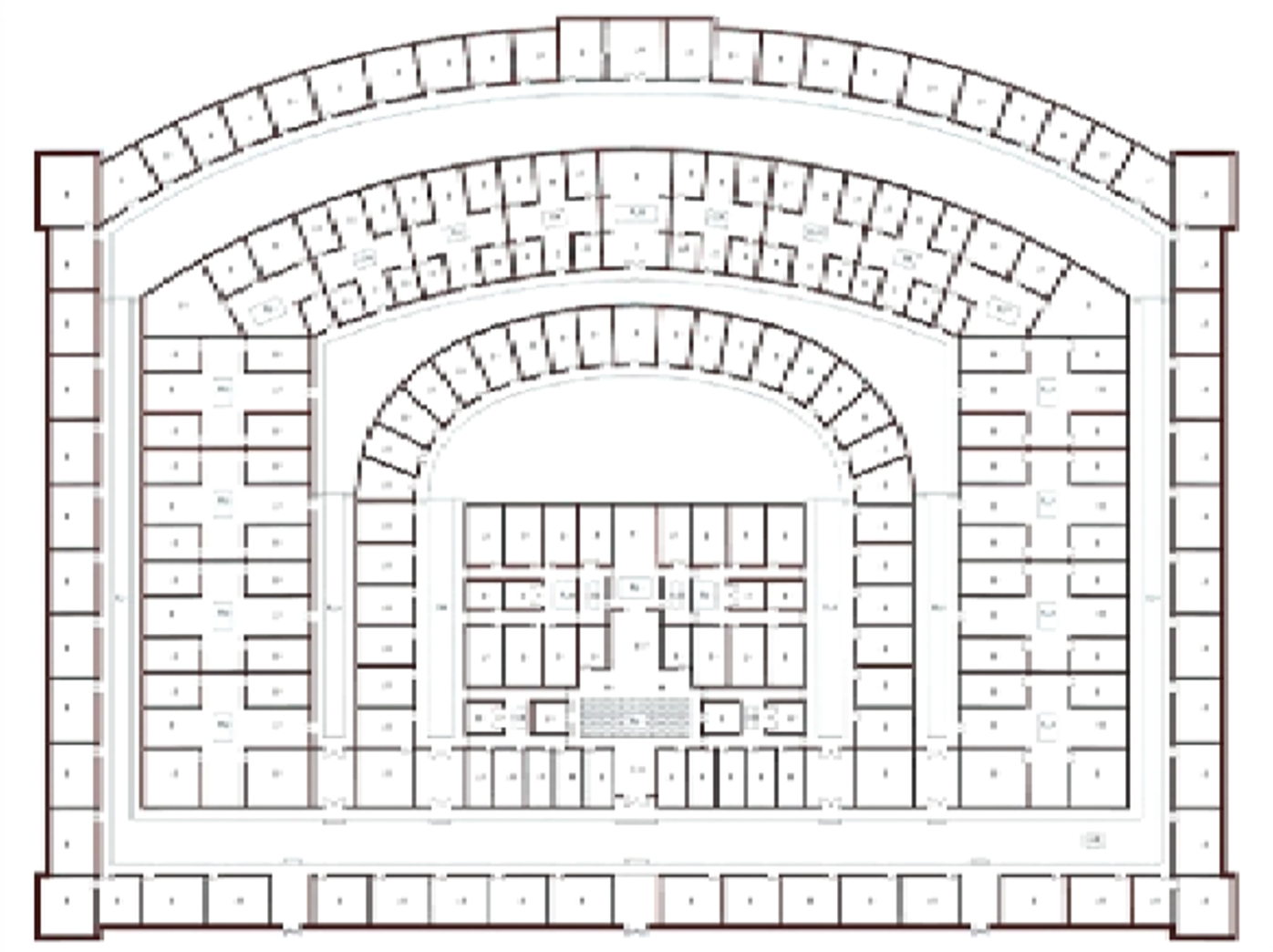

最初的围龙屋形制有「山主子孙水主财」的风水原则。79它们以隆起的山脉进行聚居,并把后段以半圆形弧形建筑将其包围,而在风水角度来说,隆起部分被称为用以挡煞的「龙脉」,所以半圆形弧形是用以保护该家族的「龙脉」。这形成前地后高的围龙屋,反映惠阳叶氏更注重风水理念,以求家族祖孙兴旺之意。而处于周田及沙坑一带扩散出去的围屋大多都是依照原地两座祖屋的建筑形制,例如石狗屋与黄竹坜等。80但透过后人对围屋空间的逐步拓展,后围龙部分从一开始跟从兴梅地区的半圆形式围龙逐渐变化为微弧状围龙。81例如求水岭及桂林新居等在堂部分更加建了一排倒座建筑82,增强堂屋的防卫功能,反映这一时期的惠阳叶氏在围屋建筑模式上仍然在摸索阶段。83

但围龙屋相比土楼或赣南围屋,依旧不足以完成严密的防御功能。到了乾隆年后(1736-1795),叶氏宗族已经在惠阳站稳脚步。为了配合自然环境、家族扩大,并基于自然环境的缺陷下,叶氏宗族在各次迁徙下开始尝试方形围屋的体制以增强建筑防御。所以曲水楼便成为沙坑叶氏迁徙洋塘后,建造的首个方形围屋,也是惠阳首个出现的城堡式方形围屋。曲水楼堂屋与横屋之间、各横屋之间都是长方形天街作为分隔,对堂屋起了包围作用,改善了以往兴梅、周田等半封闭性的防卫结构。这不但吸纳以往围屋建筑基础,也捨弃三面成围的结构,后围龙部分已经直接採用直线形式所建造,更能消除防御盲区。而且,方形围屋的设计令宗祠坐落在中心且向外发展,有别过去把祠堂立在正寝之东的做法,整体横、竖面更有序发展,住宅佈局更为方正,方便族人活动,反映先辈的融洽与创新的尝试。这展现围屋发展是一个长期的自组织过程,并利用客家人长期的地域文化、宗族组织而形成一种新发展规律。84经过长期在沙坑与洋塘的发展,客家围屋也累积了丰富且複杂的建筑艺术与空间形态,并逐渐稳定了方形围屋的发展趋势。之后从曲水楼分散出去的各支系更是沿用方形围屋的设计,如葆素新居,反映建筑文化的承传,凸显了平原客家的地域特色。同时,也反映惠阳叶氏透过方形围屋建构更多的人文意识,展现宗族对于「家」的精神体现,丰富围屋的空间价值。

除了改变防御系统外,原围龙屋的风水意念也随之改变。虽然以往的「化胎」、「五行石」也因现在曲水楼后院部分被绿植包围的情况,无法考证这一部分的承传现象,但可以发现,曲水楼以三堂为中轴线的设计也有模彷以往围龙屋的隆起的龙脉延伸至龙厅,使上文提及的「气」能贯通大自然之意。例如上厅神龛放置的祖先牌则为围屋的龙脉,只给予男丁奉祀;而拱桥下则摆放掌管龙脉的龙神之位,只给予女生奉祀。85这反映了惠阳叶氏不但承传传统围屋建筑艺术,更结合风水理念与自然环境实践族群的理想空间。

在文化的长期流动下,客家围屋出现不同的演变,惠阳叶氏也在寻找及适应自己族群生活的建筑模式。在各地区文化风格的掺杂下,都增强族群认同感及强化围合性,并以上厅强调宗祠的向心性。86由此,建筑美学则与地域文化与艺术传承紧密相连,建筑背后的文化讯息亦展现客家人的文化认同与审美观,反映叶氏先辈对建筑文化开放包容的态度。

第三节 宗祠礼制与礼俗

在中国基层社会中,同宗同祖下的血缘关係,即家庭组织成为建构宗族社会的基本原则。87要稳固这个组织并进行实践与发展,祖先崇拜便成为连接族人和宗族组织的纽带。祭祀一向是中国人最重要的仪式88,〈礼论〉指出「礼有三本:天地者,生之本也;先祖者,类之本也」89;而且又相信人死后灵魂不灭,反映自古以来,人对万物自然、灵魂及祖先的崇拜重视,并视其为维持家、宗族的根本。前人种树,后人乘凉,客家人重视寻根溯源,相信祖先会保佑子孙,令村落得以繁衍昌盛,所以也出现客家人以祖先崇拜为首位的神灵信仰。90

宗祠被视为人伦秩序主要的实践场域,是以血缘关係的宗族内聚力为基础91,并用以进行祖先祭祀、族内公共事务的场所。如何透过共同的族群活动维繫大家庭,建构家族认同感成为了每个客家宗族的首要解决问题,曲水楼世系也不例外。曲水楼作为「三合一」的建筑佈局,为了配合祖先崇拜,也将宗祠设置整座客家围屋的中轴位置,住宅围绕宗祠而向横扩张,形成方正的建筑体制。92

祠堂祭祖作为同一宗族的统一活动93,需要紧尊卑秩序、遵从礼教,祭祀程序都是一件极为繁複的事情。每年正月初二,不同从外地、异地他乡的族中子孙都会回到曲水楼祖屋参加祭祀活动。在祖屋完成祭拜后,各房迁出的后裔也会同样到迁始祖的「新居」进行拜祭,包括双盛楼、缉清新居、卓立新居、葆素新居。其中,族人会准备五牲供品、香烛、衣纸等94,上香祭拜,整个祭祀仪式都是祈望祖先能够保佑族人平安及以示孝意。除了会拜祭祖先外,曲水楼后人也会拜祭三太子和土地公,以保佑福佑子孙、添丁进财。当中,祖先祭祀也能发现男女分工与地位的不同。以往女性不允许踏入宗祠,所以以前都是男性准备祭品及拜祭祖先,女性则在家种田,形成男主外,女主内的传统价值观。后来解放后提倡男女平等,现在村内妇女是负责准备供品的主要角色。95男性则如宗长、理事会则会主持祭拜仪式,包括领祭、致辞和购买鞭炮、祝词及维持上香秩序等。而女性则站在中客厅与南、北厅等位置,不能进入上厅范围,反映女性地位为祭祀辅助,男丁为主力,两者角色地位存有差距。

另外,宗祠也用以举办婚嫁、丧葬之事,展现宗族社会中,宗祠的功能性。以丧葬为例,靠近上厅的两条小巷则称为「老人巷」,而老人所居住的地方又是中客厅的侧房,别名「老人厅」,以男左女右分开。根据传统,在祠堂外死去的族人是不能进祠堂做法事的。所以有些老人家会在其临终前要求搬到曲水楼的「老人厅」居住直到去世,以助死后能够在祠堂完成丧事仪式。仪式完成后棺木亦会从老人巷抬出入殓。从中也反映了子孙视宗祠为祖先的生命与精神延续。96祠堂始终是存放祖先牌位、祭祀、及讨论族内大事的严肃场所,族人坚持在曲水楼逝去也表现了对宗族、对祖先的归属感。同时也在宗祠中告知祖先,有这麽一件事的发生,不但视其为见证,也祈求着祖先对家族的保佑。以上都展现宗祠的功能性,及可以被理解是提供祭祀与丧葬活动的场所。祖先崇拜固然是连接家族与宗族的枢纽,但活动背后的意义才是建构宗族社会的核心理念。

宗祠以祖先崇拜强化族人之间的联繫。「万物本乎天,人本乎祖」97,后裔能够拥有现在的家族财产,其实都是源于祖先。98祖先在世时为子孙开基立业,当了解到家族源流及家族教训下,自然也将祖先当作英雄景仰99,反映客家人表明是进行祭祀,实际是要纪念祖先功德,配合了客家人对孝的需求,达到强化对先辈功绩与祖训的教育用途。祭祖向上看为崇奉祖先,向下看是确定每一个在宗法社会裡的血缘归属100,告诉祖先谁是「我们」宗族的人,「我」又是从何而来,以延续及凝聚南阳世系的叶氏宗族精神。这体现曲水楼与众客家围屋的核心体均是以祠堂为主体,也凸显出追溯宗族源流对族人有重要意义。101只有当族人理解家族与自己的「根」,并将祖先教训时刻运用于日常生活中,建构了对宗族的归属感与责任感,宗祠下所发生的活动才有意义。

同时,祖先崇拜能回应客家聚居而居的家族文化并建构对祖先的认同感。尊重祖先是每个宗族需要巩固的文化传统,也是客家宗法制度下所坚持的理念,当然,族谱与宗祠一样为祖先崇拜的文化载体,存在互动关係。102例如2017年惠阳叶氏翠云公理事会成立了翠云公族谱修编办公室,并重新编辑了族谱,以族谱将血缘和亲属关係的族人凝聚于一起。族谱是族群寄意及展现家族认同感的重要工具,最主要是重整及传承家族历史与宗族脉络,以文字的方式将「叶氏」与其他姓氏族群所区分。族谱更强调家族血缘的纯洁,令族人达到自豪感并产生家族荣誉感,达到寻根、清缘。103祖先崇拜就此被纳入宗法制度内,并开始变得世俗化。

由此,客家围屋提供祭祀祖先的活动地点,宗祠则成为其文化载体,令客家人在聚族而居的生活中能缅怀祖先及强化宗族观念。透过以上的祭祀礼仪,宗祠已为祖先祭祀建立一套严谨的制度和宗族文化,令族人间能够建立统一的祭祖信仰,真实感受到一祖相传、血脉相通的宗族认同感与归属感,以形成强大的族群凝聚力。104当中更体现客家人对伦理道德的重视,强化子孙与祖先的血缘关係中的精神意义105,令祭祖功能得到有效传递,后人会也会更有责任感及乐意参与宗族事务,继而形成一个组织性且秩序严密的宗族社会。

从以上对南阳叶氏的迁徙过程,到曲水楼的出现,建筑佈局与其意识特徵等方面,都对曲水楼世系客家社会形成展开部分的讨论。但要分析宗族如何在社会及国家下运行、发展,我们亦可以从曲水楼世系所参与的社会活动以了解他们在大社会下的发展与转变。

第一节 家族与国家的关係

客家崇尚文化,重视教育,以兴学为乐,以读书为本,以文章为贵,以知识为荣,成为一种社会风气。106叶氏祖训中提及:「古昔所向,诗书农桑。文明进化,并重工商。各执一业,毋怠毋荒。」107,家训指出子孙要勤事业,提及:「读者朝惜寸阴,夜勤青灯,求为名士」108等,提出族人不能不学无术,突出教育与勤学习是为家族的价值观。在客家宗族社会中,我们发现客家人认为家族佔据重要的地位。109聚族而居下形成的集体主义更强调家族的集体利益,家庭的举动很多时候都会影响到外界对家族或整个宗族的评价,所以家族又往往凌驾于家庭之上。110叶氏宗族认为家族的社会地位与家族学子数量紧密相关,多则家族声隆,寡则家族不显。111所以,祖训一直劝勉族人修心养性,力图自强,尽忠报国以留名于族谱,显扬于家族地位,这些都表明南阳叶氏对教育与家族名誉的重视。

为了让族人能够接受教育,曲水楼的南北两侧与河边都曾有过四座私塾与学堂。112透过曲水楼世系对宗族教育的重视,于清代期间各房都曾出现过不少国学生、五品与六品官员等,其中二房更是有大量私塾老师。学堂的兴起其实是反映着当时受宋明理学正统的社会风气而影响。明清读书人一方面需要维护儒学源流的正统,一方面也以治世为继任。儒者通过讲学以推广儒家礼仪113,国家与士人的礼教意识开始向民间社会渗透114,学子要饱读诗书,效忠国家,为祖先、家族争光,还利用读书入仕的渠道进入国家体制。

另外,在曲水楼的建筑装饰中我们更能发现这本生动的家族史。曲水楼所供奉的叶氏始祖和迁始祖的祖牌115、祖先画像、对联、楹联等,其实是受到族人极力的保护。叶润源先生属于大房世系,其家人负责保管神祖牌和祖先画像已经超过120年,而其祖上亦因保护画像而被批斗近10多次,始祖神牌则被其藏在草堆中逃过被烧毁一劫。116目前在曲水楼可以看到的文字和画像都是强调叶氏发源于叶邑,提出先辈开闢土地的艰辛,后人的奋力保护,后代又需要如何承传等家族的文化传统和价值观。共同的祖先是将人们凝聚在一起的主要原因。117这些装饰在放置在围屋的中心位置,目的是在住宅范围内时刻提醒族人继承的重要性,让文化传统通过宗祠代代相传,要继承其遗志并注重聚族与儒家思想,宣扬家训,以报答家族与维持忠孝之道,期望形成人才辈出的局面。因此不论在参与古代社会的朝廷事务,还是近代的国家事务上,均能够发现南阳叶氏的名字。

上文提及,在每一个古代社会出现的宗族家庭,入仕为官,均是宗族向外发展的一个出路。118他们想要获得更多的财富、地方控制权,要保持高尚的社会地位,必须依靠官职以获取政治地位,从而提高家族的生存空间及彰显家族社会地位,客家的曲水楼世系也不例外。在始建曲水楼后,在短短38年间,其七世孙已为祖屋进行三次扩建,背后也可以推断当时曲水楼世系拥有丰厚的经济实力,入仕做官是为了将来报本,修整家园。119在曲水楼的装饰中,二进厅后门上方挂有一个「圣旨」牌匾;打鼓厅门前上方挂有一个「奉天敕命」牌匾120,其中被认为是由二房中,曾获六品或以上的官员而来。121而且,曲水楼两侧也留下了三座旧时竖立旗杆的旗杆碣。122这些旗杆碣都代表以往家族有科举进士,有功名的族人,是彰显家族政治地位的标誌。加上,考察宗族祖先画和先辈称号也是最直接能够反映家族政治地位的真实讯息。当父系获得官职后,家中母系和妻子也能获得封赠名号。例如曲水楼世系部分妻属曾获得过五品宜人、六品安人、七品以下的孺人等称号,而子孙会为当时得到认可的祖先肖像画成画像,为宗族缔造象徵性的归属感和荣耀感。这再次突出客家围屋以祖先及礼制为中心。对于子孙的道德教化,除了令客家围屋添上了伦理教化的精神,更在围屋、宗族内产生共同认可的共同体精神。123这有助家族组织得以在陌生地方的生存竞争中站稳脚步,并透过家族认同紧紧联繫及振兴宗族社会,区域性的共同体也因而形成。124

另方面,对于国家来说,宗族既是一种由聚落而成的社会现象,也是国家用以稳定社会及国家合法性的工具。当时读书风气昌盛,国家透过举办科举以吸纳人才,更多学子能够发挥其才能为国家效力。例如叶继高、叶景雍(1780-1859)、叶崇光(1798-1857)、叶承熙(生卒不明)等,均为国学生或邑庠生。国家与社会其实是密不分割的。在明代起(1368-1644),各地频繁出现农民起义。这导致社会上部分有识之士改变了对宗族的看法,他们认为宗族既是反政府的力量,也有可能是改变政府镇抚农民的力量。125从该时起,宗族已经被朝廷纳入政府管制社会基层的工具。由宗族内部所产生的民间精英,不但是民众的代表,同时也是国家的地方代理人,通过他们,民众和国家实现了双向沟通,地方社会也得到有序的运转。126自古而来,祭祖权是统治阶层体现统治特权及控制社会各阶层的手段之一。127受宋明理学和「大礼议」的影响,推崇儒家思想的知识分子主张平民也能建立宗祠,拥有祭祀祖先的权利,明清期间地方宗族祭祀活动得到繁荣发展。除了日常祭祀活动外,地区民众更能绘画祖先画并摆放于宗祠作祭祀与纪念。所以,宋后国家开放包容的政策配合着原本宗族所流传下的道德观念与情感,在两者协助下,宗族组织因而建构强大道德认同网络。社会透过宗族而建构了秩序,政策也回应了社会阶层对祖先的缅怀,更有利宗族对朝廷的支持,并使其尊重当时的国家统治者。128

以上,都反映着客家宗族重视对文教及家族文化传统的延续,与其如何影响家族政治地位的提升。曲水楼的文教功能也不断地强化着宗族的学识,形成文风昌盛的情况。他们努力挤进国家政治层面,令宗族组织逐渐走向外化与扩张,政治与社会影响力也越趋增强;同时对于国家来说也能吸引官员为朝廷效力,两者双向地为客家文化教育创造价值。

第二节 家族与革命的关係

钱穆(1895-1990)在《中国文化史导论》指出中国文化全部都是从家族观念上筑起129,当中突出了家族对于建构社会秩序、文化的重要性。面对国家政局溷乱,不少地方宗族参与由国家发出的革命运动,其中不但为保家卫国,更多的是保护族人和宗族发展,也是为谋取更多生存空间。家族透过参与社会活动,以振兴宗族社会为活动原则,建构家族荣誉感,令宗族结构再次变得紧密。在此,不论从中国由传统社会走向现代化社会,以提升宗族影响力和家族的文化传承为先的原则都没有改变。当中更展现宗族「家国一体」的理念,标誌宗族与国家关係转向新阶段。

曲水楼世系以地方革命作为此关係转向的过渡阶段。例如叶长盛(1906-1960)、叶衍珩(生卒不明)兴办农会及建立农军,以「擎犁旗」队伍参与1926年由中共及彭湃组织的农民革命运动。130前文所述,曲水楼世系当中有不少大地主,也有富裕和贫穷家庭131,当中可能会出现不公状况。加上在科举式微下,依靠农耕生活和官职的宗族均需要面对生存空间狭小的问题132,导致宗族需要另找方法消除自身的困境。所以参与农民革命、组织农会则是其中一个改善自身的劣势处境及保护宗族利益的选择。当社会发生地区冲突或地区革命,宗族也会主动参与,以免自身利益受损及威胁宗族社会的运行。当时广东全省有66个省建立农会、农会会员达60多万人。133曲水楼后裔组织的农会及农军则展现社会出现一股新兴,有别于以往宗族的基层力量,且是主导新社会中新的农村政治力量。而这也是代替了旧时宗族地主、士绅等人,反映革命力量向农村扩张,有利日后以农村作为革命根据地及运用农村力量。因此,这体现了当时中共如何利用社会情况影响工人、农民去表达对政权的不满,由此开展了曲水楼世系参与国家政治运动的开端。

踏入30年代正是日本侵华最盛之时。从1938年到1941年间,日军先在大亚湾登陆,惠州、淡水等地先后沦陷,惠阳前后共四次遭到日本侵略军侵佔。134根据族谱记载,曲水楼受到日军破坏,叶润源先生表示,以前日本人在后围部分也凿了一个大洞,外牆也有炮火遗迹135,后来是因为有村民把大门打开才导致日军进入围屋内部,内围部分更被征用为日军医院。136

对应当时国家困局,社会阶层要解决自己家族或宗族的衣食住行,便需要响应国家的需求,只要国家不再被侵扰,「家」才能达到安稳,民族意识因而被觉醒,许多民间组织相继兴起。例如叶基(1911-1986)参与东江华侨回乡服务团举行的惠阳青年回乡救亡工作团,先后担任各革命队伍的队长、团长、司令等职位,被授予上校军衔。137叶大远(1908-1984)、叶振昌(1933-?)先等人后参与东江纵队与抗美援朝。另外,族内有不少人选择从军,如叶秋盛(1924-?)效力于新丰县及洋塘武装斗争。138而且,曲水楼世系的女性们如叶玉榴(1924-2013)、叶萱(1924-?)更在洋塘组织妇女会以培养妇女以成中共骨干为目标。这反映曲水楼世系普遍拥有着强烈的家族意识及客家人的团结精神。当一个宗族只在农桑事业的基础下而发展,其内部文化意识是十分薄弱的。但若然能为家族增添不同的功绩,后人定会以家族为自豪。所以,家族以文教为先的态度成为了他们行动的目的,依然承袭先辈的智慧与经验,并持之以恆地认为祖先的训诫是有绝对的权威性的。他们会视前人为榜样并参与国家事务,甚至为国家贡献,以求透过参与革命运动令自己的功绩得以在族谱上留名,振显宗族地位与名誉,某程度上也是展现对祖先崇拜的重视及有助族人建构对自己的身份认同。宗祠中的教化令族人之间的关係紧扣于一起,也与宗族的声誉相联繫,反映宗族参与国家事务很大程度上是受荣誉感而影响,并进一步变化成团体精神,为家国而战。另外,这也将以往传统社会只有科举进士才能为国、为家效力的规条打破,换取的是每个人形成独立个体,以个人身份参与地方、国家运动,展现了族群自我觉醒,对国家统一与民族振兴提供贡献。139而国家正因有宗族这鼓庞大的基础力量,才能更有效地进行社会活动,也有助日后建设中共在农村的地位。

有人提出,客家人很多都是中共党员。其实这也是基于客家人长期在各个地区进行迁徙,有多聚居于山区的历史背景下引起。以农民革命为例,当时的针对对象都是地主,有解救农民,实现公平社会之意。这些都令大部分农民愿意跟随中共,令中共能在农村发展,并以客家宗族的集体意识稳固和建立自己的武装力量。《礼记》指出,「家齐而后国治,国治而后天下平」140,家是国的基础,在「国」、「家」共存的体系下,与传统社会一样,家庭都被认为是维护社会伦理思想,与协助国家管理地区组织的工具。所以只要家庭在,国家便会得到其帮助以顺利运行,而这也是中共选择想农村发展及吸纳大批党员的背景原因。

由此,在面对时代变化,客家宗族会顺应时代的需求而变化自己的功能性。但另一方面亦变得被动化,反而是主要为政治而服务。它从原本的拥有基本政治功能,协助国家管理或维持社会秩序,而转型一种政治态度,反映客家族群意识在不同时代有不同表现状态。不能否认,他们都在寻找一种适合宗族社会继续存活在现代社会的方法。例如藉参与革命活动把家族认同感及宗族制度推往外部,从而提升至国家认同感。这反映他们希望以家族力量维持社会的经济、政治秩序,形成新的社会形态,同时也期望在宗族内部建立新的社会秩序与认同,进一步塑造宗族精神。

综上所述,我们都了解到惠阳叶氏宗族社会结构、叶氏宗祠曲水楼的建筑特色、民俗文化和家族社会的互动。即使经历过多次迁居、匪盗入侵、抗日战争等多个历史时期,从古代社会走向现代社会,但曲水楼所具备的居住、防卫、祭祀性质仍然屹立不倒。客家围屋作为客家人主要的生存空间,当中透析了洋纳村叶氏家族如何透过一座围屋提供聚落载体、实践防卫功能、将自己与天地之联繫等。无论在地理条件、某特定地区的族群与习俗文化中,惠阳曲水楼世系的社会与文化发展及客家精神意蕴都向大众展现了一个动态的客家社会。

客家宗族不但在聚落中展现自己的族群意识,更反映出自己对于「家」的认同感。即是他们对于自己祖先源流、迁居间对于家族组织、宗族组织所需要承传、坚守的信念和家族荣誉感。客家人透过祖先崇拜、族谱紧扣族人间的情感联繫,共同传承家族文化、价值观以建构族群认同。不能否认,自说其话、私辑族谱在中国宗族的体制中很常出现,但始终族谱是证明自己身份和血缘的文字记载,确立宗族的财产和权力分配141,也是订立家法家规的参考工具,所以中国宗族依然视其为确立身份和建构家族纽带的重要工具。由此客家宗族社会是基于族谱、祖先崇拜及宗祠等多方互动下形成一个更为强大的宗族网络与宗法制度,反映族群认同可以通过不同形式引起。

另外,宗族参与外部活动亦可有助发展家族认同感,令家族社会在不同时期下展现与国家的双向互动。上文提及,叶氏家族从清朝科举进士到参与抗日战争的国家活动中都揭示了宗族间对于家族的认同感与对国家的政治态度。这种宗族的意识形态不仅提高了家族的生存空间,亦透过地方与国家活动进行扩张。因此,这出现多样化的宗族形态与家族影响力,反映了客家人「抱团」的特质,产生了新的族群意识。经过1949年新中国成立弱化宗族组织,到改革开放后重新支持宗族活动,家族都出现适应现代化社会时所作出的组织更改,家族凝聚力的观念与意识形态并没有随时间而消逝,甚至可以被认为是摆脱了传统宗法制的宗族组织,如由以往的宗长、保长转向现代化的互助团体,主要成立村委会、叶氏宗亲理事会,带领族人处理村中事务。

普遍中国的宗族都由家庭、家族而起,并依照亲属、血缘关係为聚集基础,其中又以宗族财产、祖先崇拜、族谱等紧扣彼此,形成地区社会的宗族组织。他们不但是中国传统农耕社会基层的支柱,更是支持地方社会与国家的社会组织,并从内部的整合延伸到外部对国家的支持,形成一个同时在国家底下存在的小型社会。而曲水楼世系也是顺应着这个时代脉络而生存。始终因为是客家族群,出色的防卫功能也令曲水楼由内到外地,展现了客家人重视的家族观念。它不单只是一座普通的、清时期的古建筑,更是一个大宗族、宗亲聚族而居的「家」,而叶氏家族则为我们展现他们如何利用「家」作为活动依据,以获取社会地位维持家族发展,也为曲水楼特别之处。

围屋、族人及宗祠神明、祖先,映射客家人对天、地、人合一的宇宙观的追求与创造,再次印证文化生态学提出文化是由人与环境相结合而成。142当人、神灵和地域连载一齐,才能建构一个完整的社会。而在对生存、天地、祖宗之尊敬的需求下,客家围屋才会被创造,客家的群居生活才得以应运而生,而围屋亦成为了在被动情况下形成客家人的精神寄託。

人与自然的关係、族人之间的关係、族人与围屋的关係,和与地方社会和国家等关係,既是互相并存,也是互相影响。这不但反映自然环境影响着人类的选择,人类也能影响着围屋的设计、格局及以后的发展。客家围屋拥有着中国传统建筑艺术的奥妙,也是祖先遗留下的文化遗产。它们虽然可能与现代社会不接轨,甚至是较为落后的生存方式与空间,但客家围屋属于中国建筑文化的一大创新,是文化遗产中的美学,需要去重视且保护的客家精神文化。因此,建筑物不一定只是单独、普通的製造物,背后更是包含着创造者拥有的独特思维。客家围屋作为客家人的「家」,自百多年甚至千多年依然存在,一定是拥有其独特的道理。

附录1:叶公肖像

附录2:曲水楼叶氏世系的迁徙历程

|

曲水楼叶氏祖先的迁居路线 |

|||

|

日期 |

人物 |

世系 |

简介 |

|

康熙元年惊蛰日(1662) |

叶特茂(1617-1709)、叶特盛(1621-17000) |

梅州二十四世 |

受清代迁界令影响,他与兄弟叶特盛及其他兴宁后人从兴宁合水溪唇,南迁至归善县淡水周田开基并以围屋聚居生活。143 |

|

后来兄弟分家,叶特茂与其家人定居于沙坑(后改名为黄竹坜)144,为沙坑叶氏开基始祖;叶特盛与其家人则继续定居于周田村,为周田叶氏开基始祖。 |

|||

|

时间不详 |

叶焕庭(1667-1697);为叶特茂第五子 |

梅州二十五世 沙坑叶氏二世 |

由沙坑黄竹坜村中的铁门扇等地迁出至求水岭居住。 |

|

时间不详 |

叶茂兰;为叶焕庭孙儿 |

梅州二十七世 沙坑四世 |

由求水岭迁出并转移至洋塘发展。 |

|

乾隆二十九年(1764) |

叶继高、叶继谟、 叶继芳、叶继业;为叶焕庭曾孙 |

梅州二十八世 曲水楼五世 |

与祖母、母亲等人从求水岭迁出至洋塘,并负责建造曲水楼等围屋。 |

资料来源:重修《曲水楼叶氏族谱》编辑委员会:《曲水楼叶氏族谱(重修本)》,40-50;惠州叶氏历史文化传承编委会:《惠州叶氏历史文化传承》,195-203。

附录3:南阳叶氏于惠阳区内三次迁徙路线示意图

附录4:洋纳村村民叶润源先生访问

访问时间:2023年1月22日、2023年1月24日

访问地点:惠阳区淡水街道洋纳村,洋塘

受访者:叶润源

问:你知道一些关于曲水楼的历史故事吗?

答:一般都是清朝时期当官的多,只要有钱就会建房子。例如曲水楼五世祖,叶继业(1744-1801)以往负责漕盐输送,管理盐道、官盐。族人有官职才有钱建房子,而且也只有他一个人把整栋葆素新居都建起,其他都是需要帮忙才建起,这也是反映叶继业及其五房有一定的经济能力……以前我们祖上也是收租的,是大地主、大户人家,收租地方远至宝安和惠东白花镇。但除了收租,也是要求族人要自己有耕地,子孙不要不务正业。随着人丁太多,资源追不上人口量,大房更超过800人,清末已经开始家道中落。再到后来经过土地改革,土地都给国家分出去,在中共掌权后也基本已经没有太多土地。

另外以前打仗的时候,日本人原本在后围墙凿牆,也有炮火打在外牆,一开始是很难攻进去围屋的。之后是因为有一个族人把门打开,日本人才得以攻进围屋,后来也有伤兵居住。但现在凿牆位置已经重新做了大门遮挡起来,外墙也没有做太多修復。

问:曲水楼有什麽风水特徵吗?

答:风水先生指出过,曲水楼的外牆有波纹形状,其实一般都表示这家人的父亲早逝,只有由母亲带大的才会使用这样的建筑装饰。另外,曲水楼后面在以前也有树山,即是风水林,以往都是严格不许移除或进行破坏。但后来因文革破四旧时期被伐走了7-8棵;一名族人因事业有成后想建房时也伐走了5棵大树……能够成功的原因当然是因为他曾协助建设洋塘水利,那族内也不会多问或阻止。现在剩下的古树也不多。

问:曲水楼以前有村长的职位吗?主要是负责什麽?

答:以前没有村长,以前的村长是保长。当时新中国成立后在农村分管辖区、生产队管理公社,之后才有村长。以前在村裡作主的是宗长。有知识的、威望、德高望重、年老的族人才可以做宗长,且拥有一定权利。村裡事务都是有宗长决定,例如决定甚麽祭祀等。而且清朝时候,宗长甚至可以决定生死。

问:曲水楼祭祀活动中,男女的工作分配是怎样?

答:以往女性不允许踏入宗祠,不能拜祖、拜山,以前都是男生准备祭品及拜祭祖先,女生则在家种田,形成男主外,女主内的传统价值观。后来解放后提倡男女平等,村内妇女就是负责准备供品的主要角色。而且,在上厅,只有男生可以拜祖公牌,香炉又名男丁炉……香炉以前是木做的,后来改用大理石;而女生有月事,只能烧龙神的牌位。

问:曲水楼「圣旨」与「奉天敕命」牌匾有什麽来源?

答:这两个牌匾都是由二房其中一个当官员的族人所得。破四旧时期,原版的两副牌匾已经损坏,花纹也与现在不同……现在摆放在祠堂裡面的牌匾、祖先画全部都是重做的,例如祠堂现在摆放的25祖神祖牌(四世祖至六世祖的祖牌)曾在破四旧时期被烧掉,始祖神牌更是被藏在草堆中才逃过被烧毁。现存的25组神祖牌都是在1993年后重做……我们家族(受访者家庭,大房)已经负责保管神祖牌和祖先画像超过120年,其太爷(叶宏畴,1889-1960)因保护画像而被批斗近10多次,最后才被保留。

附录5:曲水楼平面图

附录6:曲水楼正门图

从南阳新居观进整座曲水楼的正面位置的视角图,正门底座印有「公元二零一六年丙申岁孟秋月吉日重修」。即使站在正门位置,还是能看见曲水楼大门(二进厅)与打鼓厅(三进)的正门,反映其建筑中轴线,观看角度亦是层层递进。 正门的对联为「红花贡秀,曲水澄渊」;二进厅正门对联为「梅州世泽,叶县家声」,前者展现了曲水楼地理与水系佈局,后者显示曲水楼世系的源流。图片由学生姨姨,张密浓女士摄于2022年4月11日。

附录7:中客厅的家训楹联

楹联文字:「惟先代力从节俭创业开基食报仰前微凡在奕叶孙曾应铭祖德 愿后裔笃事修齐正伦饬行整躬能励俗好趁我曹身世再振家声」。楹联以祖先功德激励后人要学习祖先的美德,要承传各祖先精神,振兴叶氏家声。图片由学生本人摄于2023年1月23日。

附录8:位于上天街与长天街之间的公共厨房

附录9:曲水楼的建筑材料

图片由学生本人摄于2023年1月23日。

附录10:内外牆的防御设计

图片由学生本人摄于2023年1月23日。

附录11:惠阳区围龙屋平面示意图

附录12:带围龙围屋平面示意图

清代归善县客家围屋研究〉(华南理工大学博士论文,2011年),页55、63。

附录13:祭祀情况

附录14:洋纳村村民叶永华先生访问

访问时间:2023年1月23日

访问地点:惠阳区淡水街道洋纳村,洋塘

受访者:叶永华

问:以前与现在祭祀模式有什麽分别?

答:其实也没有太大的分别。例如初二一定会放鞭炮,不过现在也是尽量简化整个程序。例如以前的供品有猪、羊,鸡等,全村人拜祭完都会一齐吃饭……以前都有句俗语:「要猪要羊来洋塘」,但现在祭祀只需要鸡、香烛、衣纸等。

问:上厅放置的龙神是什麽?

答:上厅放置祖公位置的下面,是围屋的龙脉,为正龙正血。只有男性才可以上香给神祖牌,女生因为有月事所以就不能拜祭祖先牌,只能烧香给龙神。

附录15:曲水楼上厅神龛位置

附录16:「圣旨」与「奉天敕命」牌匾

图片由学生姨姨,张密浓女士摄于2022年4月11 日。

附录17:曲水楼与葆素新居附近的旗杆碣

图片由学生本人摄于2023年1月23日。

附录18:南阳新居外牆受损部分

书籍

古籍

1.(周)荀况撰、廖名春、邹新明校点:《荀子》。沉阳:辽宁教育出版社,1997年。

2.(汉)郑玄注(唐)贾公彦疏:《周礼注疏》。上海:上海古籍出版社,1990年。

3.(南宋)郑樵着:《通志略》。上海:上海古籍出版社,1990年。

4.(清)顾祖禹:《读史方舆纪要》。上海:商务印书馆,1937年。

中文书籍

5.吕诚之:《中国宗族制度小史》。上海:上海中山书局,1929年。

6.谭力浠、朱生灿:《惠州史稿》。惠州:中共惠州市委党史研究小组办公室,惠州市文化局,1982年。

7.政协惠阳县委员会文史资料研究委员会编:《惠阳文史资料(第六辑)》。政协惠阳县委员会文史资料研究委员会,1992年。

8.罗香林:《客家研究导论》。上海:上海文艺出版社,1992年。

9.刘黎明:《祠堂.灵牌.家谱——中国传统血缘亲族习俗》。成都:四川人民出版社,1993年。

10.钱杭:《中国宗族制度新探》。香港:中华书局有限公司,1994年。

11.孔永松、李小平:《客家宗族社会》。福州:福建教育出版社,1995年。

12.冯尔康:《中国古代的宗族与祠堂》。北京:商务印书馆国际有限公司,1996年。

13.丘权政主编:《客家与近代中国》。北京:中国华侨出版社,1999年。

14.韩增禄:《易学与建筑》。辽宁:沉阳出版社,1999年。

15.(英)莫里斯.弗里斯德着、刘晓春译:《中国东南的宗族组织》。上海:上海人民出版社,2000年。

16.林耀华:《义序的宗族研究》。北京:生活.读书.新知三联书店,2000年。

17.崔高维校点:《礼记》。沉阳:辽宁教育出版社,2000年。

18.何国强:《围屋裡的宗族社会广东客家族群生计模式研究》。南宁:广西民族出版社,2002年。

19.建筑与文化国际学术讨论会:《ISAC2002建筑与文化2002国际学术讨论会论文集》。江西,庐山,2002。

20.(日)濑川昌久着、河合洋尚、姜娜译:《客家:华南汉族的族群性及其边界》。北京:社会科学文献出版社,2003年。

21.惠阳市地方志编纂委员会编:《惠阳县志(上)》。广州:广东人民出版社,2003年。

22.刘佐泉:《客家历史与传统文化》。河南:河南大学出版社,2003年。

23.常建华:《明代宗族研究》。上海:上海人民出版社,2005年。

24.(美)费兰克.G.戈布尔着、吕明、陈红雯译:《第三思潮:马斯洛心理学》。上海:上海译文出版社,2006年。

25.林晓平着、林多贤、罗勇编:《客家社会与文化研究(上)客家祠堂与文化研究》。哈尔滨:黑龙江人民出版社,2006年。

26.陈志华撰、李秋香编:《宗祠》。北京:生活.读书.新知三联书店,2006年。

27.黄崇岳、杨耀林:《客家围屋》。广州:华南理工大学出版社,2006年。

28.林耀华:《金翼-中国家族制度的社会学研究》。北京:生活.读书.新知三联书店,2007年。

29.何焕昌主编、中共惠州市委党史研究室编:《中国共产党惠阳地区历史大事记1919.5-1988.2》。北京:中共党史出版社,2008年。

30.王世舜:《庄子注译》。济南:齐鲁书社,2009年。

31.科大卫:《皇帝和祖宗——华南的国家与宗族》。江苏:江苏人民出版社,2010年。

32.重修《曲水楼叶氏族谱》编辑委员会:《曲水楼叶氏族谱(重修本)》。2010年。

33.冯江:《祖先之翼:明清广州府的开垦、聚族而居与宗族祠堂的衍变》。北京:中国建筑工业出版社,2010年。

34.王其钧:《图解中国民居》。新北:枫书坊文化出版社,2015年。

35.王其钧:《中国建筑图解词典》。臺湾:枫树坊文化出版社,2017年。

36.吴卫鸣:《明清祖先像图式研究》。北京:社会科学文献出版社,2020年。

37.郑振满:《明清福建家族组织与社会变迁》。北京:中国人民大学出版社,2009年。

38.钱穆:《中国文化史导论》。上海:正中书局,2020年。

期刊

39.余英:〈客家建筑文化研究〉,《华南理工大学学报(自然科学版)》,25卷1期(1997年1月),页14-24。

40.科大卫、刘志伟:〈宗族与地方社会的国家认同——明清华南地区宗族发展的意识形态基础〉,《历史研究》,3期(2000年6月),页3-14。

41.唐孝祥:〈论客家聚居建筑的美学特徵〉,《华南理工大学学报(社会科学版)》,3卷3期(2001年9月),页42-45。

42.梁锦梅:〈客家文化形成、传播与地理环境关係刍议〉,《嘉应学院学报(哲学社会科学)》,21卷2期(2003年4月),页110-113。

43.严忠明:〈《丰湖杂记》与客家民系形成的标誌问题〉,《西南民族大学学报(人文社科版)》,25卷9期(2004年9月),页36-39。

44.江金波:〈围龙屋——最具代表性的客家建筑文化景观〉,《岭南文史》,S1期(2004年12月),页码19-20。

45.周建新:〈人类学视野中的宗族社会研究〉,《民族研究》,1期(2006年1月),页93-101。

46.秦海滢:〈常建华:《明代宗族研究》〉,《历史人类学学刊》,4卷1期(2006年4月),页130-133。

47.龚建华、余悦:〈中州古风与地方传统的融合——赣南客家围屋的文化内涵〉,《中州学刊》,01期(2009年1月),页164-169。

48.张卫波:〈东江文化与东江革命根据地的历史传统〉,《惠州学院学报(社会科学版)》,30卷1期(2010年2月),页23-26。

49.肖艳平:〈从「客家民系」到「客家族群」——客家研究概念之转变〉,《嘉应学院学报(社会科学版)》,28卷10期(2010年10月),页12-16。

50.胡小红:〈客家围屋建筑特徵及其传统文化特色诠释〉,《现代商贸工业》,24卷3期(2012年2月),页71-72。

51.袁君煊:〈客家围屋军事防御艺术管窥〉,《西安建筑科技大学学报(社会科学版)》,34卷4期(2015年8月),页44-48。

学位论文

52.何淑易:《士人与儒礼:元明时期祖先祭礼之研究》(尚未发表,国立台湾师范大学博士论文,2007年),页17。

53.仲兆宏:《晚晴常州宗族与社会事业》(尚未发表,苏州大学博士论文,2010年),页168。

54.李秋生:《赣南客家传统民居的文化内涵初探》(尚未发表,长安大学硕士论文,2011年),页37、46。

55.杨星星:《清代归善县客家围屋研究》(华南理工大学博士论文,2011年),页I-II、11、19、26-27、40、55、63、79-82、92、146-148、162。

56.邓苗:《宗族与地方社会的文化互动——以浙南四村为中心的考察》(尚未发表,温州大学硕士论文,2012年),页10、40。

57.徐小娟:《赣南围屋空间特徵与传承创新设计策略研究》(尚未发表,华南理工大学博士论文,2021年),页57。

脚注:

1. 有关「族群」概念会在下文介绍。

2. 曲水楼曾经历过多次的大型扩建,并改名为「南阳新居」。为了方便论述,本文会以其原名,「曲水楼」作为本文论述的建筑名称。

3. 吕诚之:《中国宗族制度小史》(上海:上海中山书局,1929年),页1-85;林耀华:《义序的宗族研究》(北京:生活.读书.新知三联书店,2000年),页1-8;林耀华:《金翼-中国家族制度的社会学研究》(北京:生活.读书.新知三联书店,2007年),页1-4。

4. 钱杭:《中国宗族制度新探》(香港:中华书局有限公司,1994年),页74-75。

5. 秦海滢:〈常建华:《明代宗族研究》〉,《历史人类学学刊》,4卷1期(2006年4月),页130-133。

6. 常建华:《明代宗族研究》(上海:上海人民出版社,2005年),页1-10。

7. 周建新:〈人类学视野中的宗族社会研究〉,《民族研究》,1期(2006年1月),页94。

8. (英)莫里斯.弗里德曼着、刘晓春译:《中国东南的宗族组织》(上海:上海人民出版社,2000年),页1-5、63;周建新:〈人类学视野中的宗族社会研究〉,页94。

9. 科大卫、刘志伟:〈宗族与地方社会的国家认同——明清华南地区宗族发展的意识形态基础〉,《历史研究》,3期(2000年6月),页3-14;科大卫:《皇帝和祖宗——华南的国家与宗族》(江苏:江苏人民出版社,2010年),页1-18。

10. 郑振满:《明清福建家族组织与社会变迁》(北京:中国人民大学出版社,2009年),页207-208。

11. 严忠明:〈《丰湖杂记》与客家民系形成的标誌问题〉,《西南民族大学学报(人文社科版)》,25卷9期(2004年9月),页37-38。

12. 肖艳平:〈从「客家民系」到「客家族群」——客家研究概念之转变〉,《嘉应学院学报(社会科学版)》,28卷10期(2010年10月),页13;罗香林:《客家研究导论》(上海:上海文艺出版社,1992年),页1-24。

13. 刘佐泉:《客家历史与传统文化》(河南:河南大学出版社,2003年),页1-5;(日)濑川昌久着、河合洋尚、姜娜译:《客家:华南汉族的族群性及其边界》(北京:社会科学文献出版社,2003年)。

14. 丘权政主编:《客家与近代中国》(北京:中国华侨出版社,1999年),页108-123;张卫波:〈东江文化与东江革命根据地的历史传统〉,《惠州学院学报(社会科学版)》,30卷1期(2010年2月),页23-26。

15. 黄崇岳、杨耀林:《客家围屋》(广州:华南理工大学出版社,2006年),页1;王其钧:《图解中国民居》(新北:枫书坊文化出版社,2015年),页202。

16. 余英:〈客家建筑文化研究〉,《华南理工大学学报(自然科学版)》,25卷1期(1997年1月),页14-24;龚建华、余悦:〈中州古风与地方传统的融合——赣南客家围屋的文化内涵〉,《中州学刊》,01期(2009年1月),页164-169。

17. 黄崇岳、杨耀林:《客家围屋》,页1-2,145-146。

18. 胡小红:〈客家围屋建筑特徵及其传统文化特色诠释〉,《现代商贸工业》,24卷3期(2012年2月),页71-72;袁君煊:〈客家围屋军事防御艺术管窥〉,《西安建筑科技大学学报(社会科学版)》,34卷4期(2015年8月),页44-48。

19. 杨星星:《清代归善县客家围屋研究》(华南理工大学博士论文,2011年),页I- II。

20. 孔永松、李小平:《客家宗族社会》(福州:福建教育出版社,1995年),页1-2。

21. 林晓平着、林多贤、罗勇编:《客家社会与文化研究(上)客家祠堂与文化研究》(哈尔滨:黑龙江人民出版社,2006年),页3。

22.《丰湖杂记》一文由任职礼部的惠州丰湖书院山长徐旭曾所撰,当中被载入《徐氏族谱》。参阅严忠明:〈《丰湖杂记》与客家民系形成的标誌问题〉,页37-38。

23. (清)顾祖禹:《读史方舆纪要》(上海:商务印书馆,1937年),卷103,〈广东4〉,页4255。

24. 谭力浠、朱生灿:《惠州史稿》(惠州:中共惠州市委党史研究小组办公室,惠州市文化局,1982年),页36。

25. 严忠明:〈《丰湖杂记》与客家民系形成的标誌问题〉,页37-38。

26. 顺治十八年(1661),被迁去的田地及山塘面积佔原有的9261顷中约20%;荒弃却可耕种土地、山塘面积更多约2200顷。参阅杨星星:《清代归善县客家围屋研究》(华南理工大学博士论文,2011年),页19。

27. 在復界初期,清廷先恢復惠州农业,田地山塘约3950000顷,赋税收入达38000石,反映农业经济生产持续稳定恢復与发展。另外亦颁布「开海贸易令」,惠州从中亦能恢復商业贸易与运输业等经济活动。参阅谭力浠、朱生灿:《惠州史稿》,页47;杨星星:《清代归善县客家围屋研究》(华南理工大学博士论文,2011年),页26。

28. 惠阳市地方志编纂委员会编:《惠阳县志(上)》(广州:广东人民出版社,2003年),页1。

29. 参阅附录1:叶公肖像。

30. 叶邑背后还带有古人对哲学思想的信仰。与叶公有关的字词中,楚为林,戍通树;诸梁二字,诸通株,梁为大树。四字中,共出现五个「木」字或部首,合起来就是一个「森」字,而楚国为荆楚,又是森林之国,与树木、叶是息息相关的关係。参阅惠州叶氏历史文化传承编委会:《惠州叶氏历史文化传承》(2021年),页41。

31. 惠州叶氏历史文化传承编委会:《惠州叶氏历史文化传承》,页16。

32.(南宋)郑樵着:《通志略》(上海:上海古籍出版社,1990年),卷27,〈氏族略第3〉,页41。

33. 春秋过后,叶邑领土规划范围与名字也出现不同变化。叶邑先后被改称为叶阳、叶县,并属于南阳郡,直至到1983年被改属平顶山市。

34. 参阅附录2:曲水楼叶氏世系的迁徙历程;附录3:南阳叶氏于惠阳区内三次迁徙路线示意图

35. 但因在外奔波劳累,叶茂兰在真正动工前病逝,兴建曲水楼一事则被搁置。后来,其膝下儿子,长子叶继高(1732- 1793),次弟叶继谟(1737-1783)、叶继昌(1739-1786)、叶继芳(1742-1791)、叶继业(1744-1801),兄弟共五人则继承其遗志。当曲水楼落成后,除了三子叶继昌被留在求水岭,其他四子决定与祖母何祖妣(1689-1772)、母亲黄祖妣(1708-1773)共同迁往父亲购置之地,因此叶茂兰被称为曲水楼四世祖,儿子五人则被称为曲水楼五世祖,而求水岭老屋依然聚族了叶继昌的子孙。参阅附录2:曲水楼叶氏世系的迁徙历程。

36. 杨星星:《清代归善县客家围屋研究》(华南理工大学博士论文,2011年),页26-27。

37. 杨星星:《清代归善县客家围屋研究》(华南理工大学博士论文,2011年),页40。

38. 钱杭:《中国宗族制度新探》,页79。

39. 在洋纳村现存的葆素新居、光记新居、卓立新居、缉清新居等都距离曲水楼不出5-20分钟的路程。

40. 参阅附录4:洋纳村村民叶润源先生访问。

41. 参阅附录4:洋纳村村民叶润源先生访问。

42. 建筑与文化国际学术讨论会:《ISAC2002建筑与文化2002国际学术讨论会论文集》(江西,庐山,2002年),页534。

43. 首次加建是由长房(叶继高)七世孙,叶景雍(1780-1859)于嘉庆七年主持兴建外牆和四个角楼部。当中第二次加建是发生于道光年间(1782-1850)加建连接四边瓦面之围牆及通路。第三次加建是于光绪三年(1877)加建正门楼屋一连五座,并冠名为「南阳新居」。另外,更于民国十六年(1927)建造正门前的禾场与鱼塘。参阅重修《曲水楼叶氏族谱》编辑委员会:《曲水楼叶氏族谱(重修本)》,页21。

44. 参阅附录5:曲水楼平面图。

45. 参阅附录6:曲水楼正门图。

46. 根据叶润源先生表示,初代曲水楼内的厢房均为两层为主;而光绪三年(1877)加建成的「南阳新居」的外围部分则为三层为主;另外亦存有部分两层单间建筑。参阅附录4:洋纳村村民叶润源先生访问。

47. 黄崇岳、杨耀林:《客家围屋》,页1;王其钧:《图解中国民居》,页202。

48. 参阅附录7:中客厅的家训楹联。

49. 何国强:《围屋裡的宗族社会 广东客家族群生计模式研究》(南宁:广西民族出版社,2002年),页3。

50. 唐孝祥:〈论客家聚居建筑的美学特徵〉,《华南理工大学学报(社会科学版)》,3卷3期(2001年9月),页44。

51. 吴卫鸣:《明清祖先像图式研究》(北京:社会科学文献出版社,2020年),页16。

52. 参阅附录8:位于上天街与长天街之间的公共厨房。

53. 余英:〈客家建筑文化研究〉,页15-18。

54. (美)费兰克.G.戈布尔着、吕明、陈红雯译:《第三思潮:马斯洛心理学》(上海:上海译文出版社,2006年),页40。

55. 王其钧:《图解中国民居》,页202。

56. 重修《曲水楼叶氏族谱》编辑委员会:《曲水楼叶氏族谱(重修本)》,页7。

57. 袁君煊:〈客家围屋军事防御艺术管窥〉,页45。

58. 参阅附录9:曲水楼的建筑材料。

59. 胡小红:〈客家围屋建筑特徵及其传统文化特色诠释〉,页71。

60. 建筑与文化国际学术讨论会:《ISAC2002建筑与文化2002国际学术讨论会论文集》,页536。

61. 但是用泥土组成的土坯砖始终防水性能较差,若漏水渗入的话,牆壁很快都会倒塌。所以就算经历百多年,南阳新居与曲水楼外牆部分依旧如一,但内部住宅区域撇除长年无人居住,牆体已经基本出现大型倒塌。参阅杨星星:《清代归善县客家围屋研究》(华南理工大学博士论文,2011年),页162;江金波:〈围龙屋——最具代表性的客家建筑文化景观〉,《岭南文史》,S1期(2004年12月),页19;附录9:曲水楼的建筑材料。

62. 杨星星:《清代归善县客家围屋研究》(华南理工大学博士论文,2011年),页148;附录10:内外牆的防御设计。

63. 李秋生:《赣南客家传统民居的文化内涵初探》(尚未发表,长安大学硕士论文,2011年),页37。

64. 惠州叶氏历史文化传承编委会:《惠州叶氏历史文化传承》,页83;附录10:内外牆的防御设计。

65. 杨星星:《清代归善县客家围屋研究》(华南理工大学博士论文,2011年),页92。

66. 即外围使用的青砖叠涩与内围部分的木挑樑。

67. 因为曲水楼两侧住宅区域坍塌严重,并佈满绿植,导致无法考证能够走上走马廊的通道在哪裡。参阅惠州叶氏历史文化传承编委会:《惠州叶氏历史文化传承》,页83。

68. 因为年久失修,左右内、外围的走马廊已在2022年开始倒塌,目前只有正门位置仍有保存完整的走马廊外貌。参阅附录10:内外牆的防御设计。

69. 建筑与文化国际学术讨论会:《ISAC2002建筑与文化2002国际学术讨论会论文集》,页536。

70. 建筑与文化国际学术讨论会:《ISAC2002建筑与文化2002国际学术讨论会论文集》,页536。

71. 直到今天,除了新中国后的全民大炼钢将门内建筑物料拆走外,各大门位置仍然是稳固及较为保存完整。

72. 王其钧:《中国建筑图解词典》(臺湾:枫树坊文化出版社,2017年),页15。

73. (汉)郑玄注(唐)贾公彦疏:《周礼注疏》(上海:上海古籍出版社,1990年),〈卷10〉,页151。

74. 王世舜:《庄子注译》(济南:齐鲁书社,2009年),卷2,〈齐物论〉,页25。

75. 建筑与文化国际学术讨论会:《ISAC2002建筑与文化2002国际学术讨论会论文集》,页534。

76. 现在前往曲水楼的小路旁边仍然存在从清代种下多达166年的龙眼古树。参阅建筑与文化国际学术讨论会:《ISAC2002建筑与文化2002国际学术讨论会论文集》,页535;附录4:洋纳村村民叶润源先生访问。

77. 杨星星:《清代归善县客家围屋研究》(华南理工大学博士论文,2011年),页146-147;李秋生:《赣南客家传统民居的文化内涵初探》(尚未发表,长安大学硕士论文,2011年),页46。

78. 韩增禄:《易学与建筑》(辽宁:沉阳出版社,1999年),页18-21。

79. 杨星星:《清代归善县客家围屋研究》(华南理工大学博士论文,2011年),页79-80。

80. 参阅附录11:惠阳区围龙屋平面示意图。

81. 杨星星:《清代归善县客家围屋研究》(华南理工大学博士论文,2011年),页92。

82. 参阅附录12:带围龙围屋平面示意图。

83. 杨星星:《清代归善县客家围屋研究》(华南理工大学博士论文,2011年),页81。

84. 徐小娟:《赣南围屋空间特徵与传承创新设计策略研究》(尚未发表,华南理工大学博士论文,2021年),页57。

85. 根据叶润源先生与叶永华先生表示,女生以前是不可以踏进祠堂。后来男女平等后女生能够参与拜祭。但因为女生有月事,所以立下只有男生上香给祖先牌,女生只能烧香给龙神的规矩。参阅附录4:洋纳村村民叶润源先生访问;附录14:洋纳村村民叶永华先生访问。

86. 余英:〈客家建筑文化研究〉,页23。

87. 郑振满:《明清福建家族组织与社会变迁》,页15-17。

88. 由于程朱理学的兴起,明清时期的祭祀文化逐渐吸收北宋前宗族祭祀的模式,脱离以寺庙进行祭拜,而逐渐建立自家的家祠。参阅何淑易:《士人与儒礼:元明时期祖先祭礼之研究》(尚未发表,国立台湾师范大学博士论文,2007年),页17。

89. (周)荀况撰、廖名春、邹新明校点:《荀子》(沉阳:辽宁教育出版社,1997年),卷19,〈礼论〉,页89。

90. 梁锦梅:〈客家文化形成、传播与地理环境关係刍议〉,《嘉应学院学报(哲学社会科学)》,21卷2期(2003年4月),页110。

91. 陈志华撰、李秋香编:《宗祠》(北京:生活.读书.新知三联书店,2006年),页16。

92. 冯尔康:《中国古代的宗族与祠堂》(北京:商务印书馆国际有限公司,1996年),页57。

93. 冯尔康:《中国古代的宗族与祠堂》,页46。

94. 以前洋塘流传一句说话「要猪要羊来洋塘」,以往五牲供品包括鸡、鸭、鹅、猪肉、鱼,而现在简化程序后只需准备鸡即可。参阅附录13:祭祀情况;附录14:洋纳村村民叶永华先生访问。

95. 参阅附录4:洋纳村村民叶润源先生访问;附录14:洋纳村村民叶永华先生访问。

96. 冯江:《祖先之翼 : 明清广州府的开垦、聚族而居与宗族祠堂的衍变》(北京:中国建筑工业出版社,2010年),页228。

97. 崔高维校点:《礼记》(沉阳:辽宁教育出版社,2000年),〈郊特牲〉,页88。

98. 冯尔康、阎爱民:《宗族史话》,页6。

99. 冯尔康:《中国古代的宗族与祠堂》,页57。

100. 陈志华撰、李秋香编:《宗祠》,页17。

101. 唐孝祥:〈论客家聚居建筑的美学特徵〉,页44。

102. 林晓平着、林多贤、罗勇编:《客家社会与文化研究(上)客家祠堂与文化研究》,页148。

103. 孔永松、李小平:《客家宗族社会》,页31;林晓平着、林多贤、罗勇编:《客家社会与文化研究(上)客家祠堂与文化研究》,页148。

104. 孔永松、李小平:《客家宗族社会》,页73。

105. 冯江:《祖先之翼 : 明清广州府的开垦、聚族而居与宗族祠堂的衍变》,页227。

106. 杨星星:《清代归善县客家围屋研究》(华南理工大学博士论文,2011年),页27。

107. 惠州叶氏历史文化传承编委会:《惠州叶氏历史文化传承》,页50。

108. 惠州叶氏历史文化传承编委会:《惠州叶氏历史文化传承》,页50。

109. 杨星星:《清代归善县客家围屋研究》(华南理工大学博士论文,2011年),页11。

110. 杨星星:《清代归善县客家围屋研究》(华南理工大学博士论文,2011年),页11。

111. 孔永松、李小平:《客家宗族社会》,页95。

112. 现在曲水楼北侧部分仍有一座私塾残垣,牆身亦佈满植物。参阅建筑与文化国际学术讨论会:《ISAC2002建筑与文化2002国际学术讨论会论文集》,页535。

113. 科大卫、刘志伟:〈宗族与地方社会的国家认同——明清华南地区宗族发展的意识形态基础〉,页5。

114. 科大卫、刘志伟:〈宗族与地方社会的国家认同——明清华南地区宗族发展的意识形态基础〉,页7。

115. 参阅附录15:曲水楼上厅神龛位置。

116. 参阅附录4:洋纳村村民叶润源先生访问。

117. 邓苗:《宗族与地方社会的文化互动——以浙南四村为中心的考察》(尚未发表,温州大学硕士论文,2012年),页40。

118. 孔永松、李小平:《客家宗族社会》,页95。

119. 刘佐泉:《客家历史与传统文化》,页237。

120. 参阅附录16:「圣旨」与「奉天敕命」牌匾。

121. 参阅附录4:洋纳村村民叶润源先生访问。

122. 除了曲水楼外,葆素新居两侧也有旗杆碣,展现家族荣誉。参阅附录17:曲水楼与葆素新居附近的旗杆碣。

123. 邓苗:《宗族与地方社会的文化互动——以浙南四村为中心的考察》(尚未发表,温州大学硕士论文,2012年),页40。

124. 吴卫鸣:《明清祖先像图式研究》,页22。

125. 陈志华撰、李秋香编:《宗祠》,页8。

126. 邓苗:《宗族与地方社会的文化互动——以浙南四村为中心的考察》(尚未发表,温州大学硕士论文,2012年),页10。

127. 吴卫鸣:《明清祖先像图式研究》,页16。

128. 吴卫鸣:《明清祖先像图式研究》,页16。

129. 钱穆:《中国文化史导论》(上海:正中书局,2020年),页42。

130. 重修《曲水楼叶氏族谱》编辑委员会:《曲水楼叶氏族谱(重修本)》,页8。

131.在曲水楼内围住宅中,少数富裕家庭内会有精美的木凋和灰塑等装饰,而一般住宅范围都是土坯砖,梁架也没有装饰,反映经济力量的不平衡。参阅建筑与文化国际学术讨论会:《ISAC2002建筑与文化2002国际学术讨论会论文集》,页536。

132. 仲兆宏:《晚晴常州宗族与社会事业》(尚未发表,苏州大学博士论文,2010年),页168。

133. 何焕昌主编、中共惠州市委党史研究室编:《中国共产党惠阳地区历史大事记 1919.5-1988.2》(北京:中共党史出版社,2008年),页4。

134. 惠阳市地方志编纂委员会编:《惠阳县志(上)》,页280、491;政协惠阳县委员会文史资料研究委员会编:《惠阳文史资料(第六辑)》(政协惠阳县委员会文史资料研究委员会,1992年),页4。

135. 参阅附录4:洋纳村村民叶润源先生访问;附录18:南阳新居外牆受损部分

136. 族谱记载,曲水楼于1941年共烧毁民房共120多间,共佔曲水楼楼房近40%。然而关于房屋烧毁的历史只有被记载于族谱上,多少难以考证房屋的损毁情况的真伪。参阅重修《曲水楼叶氏族谱》编辑委员会:《曲水楼叶氏族谱(重修本)》,页10。

137. 重修《曲水楼叶氏族谱》编辑委员会:《曲水楼叶氏族谱(重修本)》,页273-274。

138. 重修《曲水楼叶氏族谱》编辑委员会:《曲水楼叶氏族谱(重修本)》,页143。

139. 丘权政主编:《客家与近代中国》,页461。

140. 崔高维校点:《礼记》,〈大学〉,页222。

141. 刘黎明:《祠堂.灵牌.家谱——中国传统血缘亲族习俗》(成都:四川人民出版社,1993年),页136-137。

142. 何国强:《围屋裡的宗族社会 广东客家族群生计模式研究》,页3。

143. 清代周田属于碧甲司巡检于淡水所管理的乡村。因为其是一个未经开发且人烟稀少的山区,极为适合在此扎居。

144. 该地土地贫瘠,土质又以沙质地为主,附近又是沼泽,因为得名「沙坑」。。

< 原创文章/视频,未经许可,不得转载 >

欢迎留言:

请登入/登记成为会员后留言