惠陽客家社會與文化——以曲水樓為例

葉海欣

2024年4月12日

謝 辭

本畢業論文,承蒙何其亮教授悉心指導,得以完成,謹此衷心感謝。又撰寫論文期間,曾得下列人士/機構予以協助,本人併此致謝。

一、香港樹仁大學圖書館

二、香港樹仁大學歷史系教師彭淑敏博士、羅永生博士、周子峯博士、區志堅博士、黃嘉康博士、魏楚雄教授、何冠環博士、游子安教授及朱心然博士這些年來的悉心栽培。

三、葉潤源先生、葉永華先生協助訪問及寶貴意見。

四、朋友鄧巧琳小姐、曾嘉儀小姐、蘇建玲小姐、張詠欣小姐、何萍華小姐、韓明均小姐、陳家俊先生、鄧樂添先生及吳卓璘先生等人同行。

五、父親葉永和先生與母親張彩濃女士的悉心照顧。

在中國民族文化中,最特別的群體無疑是分佈範圍廣泛的客家人。他們自秦時期起出現過大小規模的遷移情況,並從宋時陸續內遷至惠州、廣西與福建等南方地區。客家人因受到原住民的排擠及維持自身族群生存的需要,特別強調族群意識1,以血緣關係建立宗族組織。客家人建立高度防衛功能的大型客家圍屋,以此應對外來族群與本土族群的衝突、保護及維持宗族勢力。宗族經過發展壯大,與地方政府相輔相成地發揮社會約束力;後人又與國家接軌,進一步穩定社會秩序。

他們通過遷居而承載著多個跨區域的文化意識,在「客」文化與本土文化相融下逐漸發展成具有獨特的風俗、語言、建築文化的地方族群與客家社會,成為中國傳統社會中一個重要群體基礎。這展現了客家人聚族而居,有著強大的向心力維繫族人的特質,反映客家社會是受族群意識與地理條件而構成,對研究中國族群文化與客家人文歷史有重要的啟示。

惠陽區內經過客家人的遷入,宗族產物下的客家圍屋成為研究當地客家社會獨特性的切入點。我們能透過客家圍屋思考客家群體的特殊性,圍屋背後的建造條件、圍屋如何影響客家社會的聚族結構與家族的文化發展。

由此,本課題計劃以葉氏宗族於淡水街道洋塘(今老屋村)興建的城堡式客家圍屋,曲水樓作為研究對象2,除了展現客家圍屋的結構與藝術特徵外,更是要透析葉氏客家宗族社會的形成與文化意蘊。

第一節:研究狀況

宗族形成自古代社會的家庭,並在各歷史時期展現不同社會形態和功能,以維持運作的社會基層群體。以下會就部分研究範圍內突出的學術成果進行回顧。

目前歷史學界對於中國宗族的研究已經相當深入,包括就宗族的形成、演變、組織形式、社會地位、功能性、宗族與國家的關係等方面進行討論。例如呂思勉(1884-1957)於1929年出版《中國宗族制度小史》、林耀華(1910-2000)於2000年及2007年出版《義序的宗族研究》及《金翼-中國家族制度的社會學研究》提出宗族的形成是一個長期的過程,與傳統文化、地理環境、歷史背景、政治制度等都有密切關係。3而錢杭在1994年出版的《中國宗族制度新探》提出農村村民會依據血緣關係來建立宗族組織,並從中感受到歸屬感和責任感,進而凝聚宗族的存在。4同時,常建華在2005年出版的《明代宗族研究》以宋儒重建宗族倫理作背景,並順著歷史時期討論明代宗族組織推行鄉約化;同時也指出士大夫的思想推動著宗族祭祖與鄉約化5,展現宗族與社會、國家有密切關係。6

華南宗族研究更視宗族為特定時間下的文化產物,親屬關係只是社會建構的表達形式。7同時亦關注宗族與地方社會、商品經濟的關係,成為宗族研究其中一個關於研究區域社會的子課題。

弗里德曼(Maurice Freedman,1920-1975)在2000年出版的《中國東南的宗族組織》認為宗族是與地方社會相結合,以宗族財產、祖先崇拜作為宗族關係之間的紐帶,提出宗族構成與勢力發展並非以親屬組織維持而引致的宗族組織化。8科大衛與劉志偉在2000年發表〈宗族與地方社會的國家認同——明清華南地區宗族發展的意識形態基礎〉、《皇帝和祖宗:華南的國家與宗族》延續以往提出在特定社會背景與政策變化下,形成一個有獨特社會意識與禮教秩序的宗族組織的論點。宗族通過宗族理學產生士紳階層的地方精英,陸續主導並發展商業之餘亦成為官府與宗族之間的媒介。9鄭振滿在2009年出版的《明清福建家庭組織與社會變遷》提出推動宗族組織的發展共圍繞三個方面,包括血緣基礎、內部集團的自治,及族人共同利益,當中發展順序又會基於明清社會或地域的不同而出現多元發展與多重組合。10以上展現宗族是一種較為靈活的組織,是一種由民間借助國家力量實現自我推動,生存的社會現象,反駁宗族制度自古存在的論點,並透過宗法制度及商業化等的宗族功能性,重新詮釋地域歷史的發展路向。

關於客家族群研究的討論,最初由徐旭曾(1751-1819)的《豐湖雜記》開展。他指出惠州曾出現原住民與移民衝突的問題,也突出了圍屋的形成原因,展現了客家人的聚落模式與注重防衛功能的文化特徵。11羅香林(1906-1978)在1992年出版的《客家研究導論》開展客家人的源流討論,從客家人的形成、分佈、語言等方面剖析客家文化的人文精神,將它以一個「民系概念」討論客家群體與社會的形成與影響,認為客家是漢族的一支,具有民族和歷史認同感,並強調血緣正統。12但「族群」則強調共同特徵,如祖先、語言和文化,是以族群為中心構成獨特的社群。雖然客家人分佈在不同區域,但仍以族內宗祠為中心聚居,反映出客家群體強調以祖先為首的文化和身份認同。這也促成了宗族的形成,使地區客家宗族勢力能夠展現自己的社會身份和擴大政治、文化影響力。因此,本文會以「族群」一詞來形容客家人。

劉佐泉(生卒年不詳)於1991年出版,2003年重版的《客家歷史與傳統文化》、瀨川昌久(せがわ まさひさ,1924-2021)於2013年出版的《客家:華南漢族的族群性及其邊界》討論客家人在定居後與本土文化融合及互動的過程,並以圍屋及族譜的締造展現客家人的群體意識、身份認同,與他們如何就此基礎上區別「他族」以維持客家邊界性的特點。13除了參與地方建設外,部分客家宗族更積極回應國家制度以進一步塑造宗族力量。丘權政出版的《客家與近代中國》、張偉波(生卒年不詳)發表的〈東江文化與東江革命根據地的歷史傳統〉先是回應客家先民在長期的南遷及鬥爭下形成具團結、集體意識等區域文化與特徵,從提出這些特徵轉變為宗族組織,再認為會變化為有強烈團體精神,且善於與僑胞聯繫的地緣組織。14由此,很大程度為中國近代的革命運動提供穩定根據地、並發揮及提供著組織、人力資源與傳播力。

當理解到客家族群擁有強大文化內聚力與包容性的特質,客家圍屋正是保護客家文化的重要載體。所謂客家圍屋,是客家人經過漫長遷徙及適應自然與新社會環境所創造的民居建築。當中會以環形牆體包圍,規範內部住宅和祠堂以保護族人免受戰亂或搶劫,是中國防禦型民居中一種集住宅、堡壘、祠堂於一體的民居形式。15

1997年余英(1930-2021)發表的〈客家建築文化研究〉、龔建華與余悅(生卒年不詳)於2009年發表〈中州古風與地方傳統的融合——贛南客家圍屋的文化內涵〉,從風水、傳統禮制、家族凝聚觀念提出客家圍屋秉持的宇宙觀與文教思想的特徵,突出建築特徵對客家族群生活的影響與所形成的地域性格。16黃崇岳(1937-2015)、楊耀林(生卒年不詳)在2006年出版的《客家圍屋》則歸納了現存客家圍屋的建築特點、衍變原因,為理解圍屋功能性提供參考。17胡小紅(生卒年不詳)於2012年發表的〈客家圍屋建築特徵及其傳統文化特色詮釋〉、2015年由袁君煊發表的〈客家圍屋軍事防禦藝術管窺〉集中建築靈活性進行探討,對圍屋內外的建築格局、材料及使用空間的分析,突出圍屋所注重的防禦功能,如何便利於圍屋內的小型組織得到逐步擴散為日後力量強大的宗族團體。18同時也指出客家人尊重禮制,因應地理環境而建造圍屋,進一步揭示了作為民居建築的客家圍屋更是崇尚自然,及懂得善用自然資源的生存智慧和宇宙觀。楊星星(生卒年不詳)更集中對惠州地區客家圍屋進行持續研究。例如在2011年發表的〈清代歸善縣客家圍屋研究〉分析歸善縣(今惠陽、惠東、龍崗等)圍屋建築美學與意義,及其如何受族群特質、審美等而影響聚落形式。19

同時,客家圍屋更保護了宗法制度的衍生。孔永松(1935-2011)和李小平於1995年出版《客家宗族社會》分析客家社會的構成條件及其中聚族而居的民居形態,提出客家社會的文化風俗與功能性。202006年由林曉平著的《客家祠堂與文化研究》則以祠堂與客家族群的互動,提出祠堂是客家人宗族興盛和充足意識相結合的產物,豐富對客家社會的認知。21以上條件均令客家宗族文化得以在新的社會條件下,重組與發展。

從中國宗族到客家研究的各課題都反映學者從歷史學、人類學等角度進行深入討論。然而,目前學界對研究惠陽區客家族群的基礎仍存在薄弱和局限性。例如集中於靜態闡述,缺乏對客家宗族與圍屋在歷史和社會轉變中的探討,且地域偏頗,對粵東南地區的傳統客家居住地研究較少。此外,以往研究偏重介紹圍屋外在功能,忽視其防衛功能的建造意義和藝術含義。隨著中國進入現代社會,政治價值觀的衝擊對宗族組織產生影響,客家宗族勢力的形成和轉變仍值得討論。

第二節:研究意義

首先,本文集中討論族人與建築之間的互動,打破以往建築的靜態研究,以歷史變動解析客家圍屋對族人生活的重要性與客家文化的地域特色。其次,文章能補充與豐富粵東南地區的客家宗族勢力的形成條件與影響,對研究客家宗族文化和中國歷史軌跡變化有重要學術意義。再者,文章亦進一步分析惠陽客家宗族與政治意識的關聯,揭示粵東南地區的客家宗族與國家政治、文化的互動,與其從傳統走向現代社會的挑戰。

第三節:內容架構

論文共分為五章。第一章為緒論,內容包括闡述選定題目背景、文獻回顧,從而帶出研究意義及撰寫方向。第二章將會以惠陽客家人的遷移歷史、聚居建築形態分析葉氏宗族社會結構。第三章將從曲水樓防衛功能、藝術與風俗文化,由外到內地展現曲水樓的獨特性與客家宗族社會的向心力。第四章則以清代科舉進士、日佔時期的發展為例子,分析宗族組織於時代變遷下的特徵與社會互動。第五章為總結部分,重新審視客家圍屋所扮演重要的社會角色。

一個族群的形成與發展,是與其所選擇地理環境密切相關。長期遷徙下的客家群體有更強大的適應能力與包容力,並能有效利用當地資源及吸納各地文化,因而建構出獨特的客家文化傳統與生活方式。

第一節:惠陽客家族群的形成

首先,《豐湖雜記》提出社會矛盾令客家人選擇以遷徙逃離戰火。南宋(1127-1279)末的戰亂令移民的遷徙至閩西、贛南、粵東等地區及於元代(1271-1368)形成客家族群的生活地域:

「自宋徽、欽北狩,高宗南渡……即百姓亦多舉族相隨……一因同屬患難餘生不應東離西散應同居一地……常不數十里無人煙者,於是遂相率遷居該地焉。」22

基於尋求更多的生存空間及解決環境不確定因素,他們更傾向聚集於數十里無人居住的地方定居及進行自我發展。他們自稱為「客」,並逐漸形成自己獨有的文化語言與社交網絡,確立群體意識及聚族而居的社會形態。而且,該地區的社會結構和發展也會發生變化,作為粵東地區之一的惠州更是脫穎而出。《讀史方輿紀要卷一百三.廣東四》指出惠州「府東接長汀,北連贛、嶺,控潮海之襟要,壯廣南之輔扆」23,惠州在歷代擁有九縣一州,又以東江貫穿梅州、潮州等地,背山面海的地理環境更使其成為嶺南名郡。除了擁有客家、廣府與潮汕三大族群的文化區域外,亦成為東江流域陸路、水路重要的交通樞紐。24惠州由此成為客籍政治、經濟、社會和學術發展的發源地,為客家族群的形成定下基礎。

但社會的發達令當地出現高達38000戶的人口密度及地方叛亂問題。25為了解決問題,政府先後在1662-1664年間實行兩次海禁,共遷界50里與30里,不少粵東區域的客家群體向歸善縣北部遷徙26。其後又實行招墾令、復界開海等恢復粵東南和中部地區的繁榮。另外雍正九年(1731)又設平海衛所以舒緩歸善縣的盜匪問題。因此,歸善縣下的移民群體陸續向區內中部遷徙,其中擁有優越地理條件的惠陽也被視為新定居地。27惠陽處於粵東南方,四周連接且鄰近惠東、深圳等地,便利的交通位置為糧食運輸提供快捷的航運路線及形成墟市。28加上客家人以耕讀為本,境內多為丘陵與平原地帶、又具備西枝江和淡水河作為主要河流,亞熱帶季風氣候等自然地理條件都為客籍提供良好的農業與畜牧業發展。從惠州向惠陽的遷徙過程都論證了客家人第四次遷移是由粵東、北遷徙於粵省東南、中部。

值得注意,復界令客籍再次面對原住民和移民群體的衝突。為了在新環境確立群體的土地和活動範圍,他們會先進行自我劃分,形成區別自己與「他族」身份的意識,初步確定「甚麼是我的」一種被認可的社會權利。例如開墾土地的權利,在荒地建村的權利等。因為客籍是移民群體,為了保護家族安全他們更傾向以聚族而居作主要的生活模式。所以這裡的「我」其實對於客籍來說更多指的是「甚麼是家族的」。當初步形成這種受認可的權利,便能決定我的這個群體能夠在這個地方建立聚落組織,進一步確立和重構社會秩序。當族人匯集會形成新的聚居村落和宗族組織,宗族組織又會延伸出新的家庭。最終,這個組織發展的閉環由此建構一個全新的地區性客家族群。這反映宗族社會是需要漫長的時間及足夠內外條件而構成,群體意識亦逐步被確立於社區中。而南陽葉氏亦是其中一個客家移民社會的例子,在惠州、惠陽一帶更能看到他們的足跡。

第二節:葉氏宗族網絡的形成

根據葉氏族譜,葉氏始祖為沈諸梁(生卒不明)。29因其成功擊退吳國而受封於軍事重鎮葉邑(今河南省平山頂市),並被賜號為「公」,希望其能帶領楚國重整旗鼓,保衛國家安全。30後來他再次因平定有功而擔任楚國宰相和司馬,擁有政治與軍事權力,晚年亦改稱為葉諸梁。他認為「葉」代表大樹和森林中充滿生命力與希望的綠色葉子,寄望落葉歸根、生根,期望後代能夠繁衍生息,孕育出更多優秀人才和新生命,壯大這座立根於葉邑的「樹木」。 31根據《通志.氏族略第三》以「以邑為氏」的方法記載:「《風俗通》楚沈諸梁,食采於葉,因氏焉」32,反映「葉」姓由葉邑而起。因共同姓氏會被視為家族身份符號的象徵,所以發展成南陽群的葉邑擁有「南陽堂」的堂號,葉氏也自稱為南陽葉氏。33由此,家族成員視葉公為葉氏始祖,葉邑為宗族祖居地。同時也將其豐功偉績納入族譜,肖像掛放於各地葉氏宗祠中,作自己文化根本。族人以南陽世澤勸勉後代學習葉公保護家國,鼓勵後代子孫牢記自己的「根」和家族榮譽的傳承。這種以姓氏聯繫下的家族精神,則成為祭祖文化的重要表現方式。透過尊重及認同與南陽家族文化及價值觀,形成濃厚的家族凝聚力與歸屬感,對客家宗族的形成及身份認同起了重要作用。

第三節:曲水樓葉氏世系

在客籍第四次大規模的遷居中,南陽葉氏選擇在周田(今秋長街道)與淡水鎮(今淡水街道)進行發展,並建立周田葉氏與沙坑葉氏,其中曲水樓葉氏世系更是由沙坑葉氏所衍生。34沙坑四世祖葉茂蘭(1710-1758)約在乾隆二十年(1758)購置淡水鎮洋塘大片屋地與田地,以籌備從求水嶺(今惠陽象嶺村)祖屋遷徙至洋塘並在1764年正式落成,正式確立曲水樓葉氏世系。35直至曲水樓子嗣過多,祖屋無法負荷,後人開始在曲水樓附近建立新的住宅,如葆素新居、卓立新居等。

首先,地區特點對客家聚落的形成起了至關重要的作用。淡水鎮在清代(1636-1912)受惠於惠州商業及水陸交通,成為了大型的集鎮、墟市,發展了鹽業和漁業,並利用淡水河的水路運輸至東江沿岸、香港等地。36對於傳統的農耕社會,土地經營與開墾是宗族重要的生產活動。客家人作為移民社會,更會集中進行自我的農業經濟,協助宗族振興並確立地方勢力。曲水樓葉氏同樣將家族根植在更優越的生存空間上,並在地方逐漸飽和下以同樣方式進行新發展,形成生產閉環模式,同時亦反映出客家人強大的適應力,對生存、土地經營的重視,及對宗族文化的傳承和守護。

其次,曲水樓為客家圍屋,當中客家人的遷居模式都反映圍屋存有強烈的宗族意象。37它以親屬關係組成聚居,決定誰能在這片土地的居留權,以祖先崇拜成為主導族人內部秩序的核心,將同宗同祖的族人凝聚為穩固的宗族形態,並進一步演變為客家社會。38所以圍屋更是需要大型空間容納宗族成員。中國傳統建築中崇尚左為尊,葉潤源先生表示,曲水樓的住宅與角樓屬權的分佈需要遵守傳統尊敬家族長輩的規範,其中主要是以房系所分配。例如大房與二房居住在左邊,而四房與五房則被分配至右邊,反映客家人對長幼有序倫理觀念的重視。加上洋塘大片屋地與田地都被葉茂蘭所購置,曲水樓周邊的土地均為葉氏後人所繼承。他們利用該客觀條件,傾向以曲水樓作為村落的拓展準則,各房系後建的圍屋又以點狀式分佈於曲水樓四周。39在後世的發展下,內部不斷強化及整合家族的管理秩序,繼而向外形成整齊有序的聚落結構,與穩固的宗族勢力,繼續敬重和傳承祖先智慧和精神,發揮對宗族財產和敬重祖先的責任感。所以,與祖先的聯繫令宗族成員建構大型的宗譜系統,彼此之間保持連結和互助。這反映遷居與客家文化的形成有著密不可分的關係,再次論證宗族社會的構成是需要長時間的實踐。

同時,進行長期的實踐也需要一定的宗族政治及經濟力量。例如葉繼業(1744-1801)擔任管理鹽道和官鹽的官職,都為家族帶來更多的經濟收益和資源。葉潤源先生表示當時葉氏族田的管理範圍很大,例如深圳及白花鎮都有葉氏租田40,成為宗族主要的生計與基本財產來源,反映曲水樓葉氏的宗族基礎力量。另外,族內又會以德高望重、年老的族人擔任宗長,形成圍屋內的管理組織,維持宗族運行,如決定村內大小事務,甚至是處理別人生死41;後來新中國時期則改為保長,最後現在以村長為組織族人的管理者。在社會變遷下,現在居住於洋納只剩下姚、張等人數不多的異姓,曲水樓系也在洋塘拓展至十多世祖,葉氏宗族由此由「客」轉為「主」。

第四節:曲水樓的基本概況

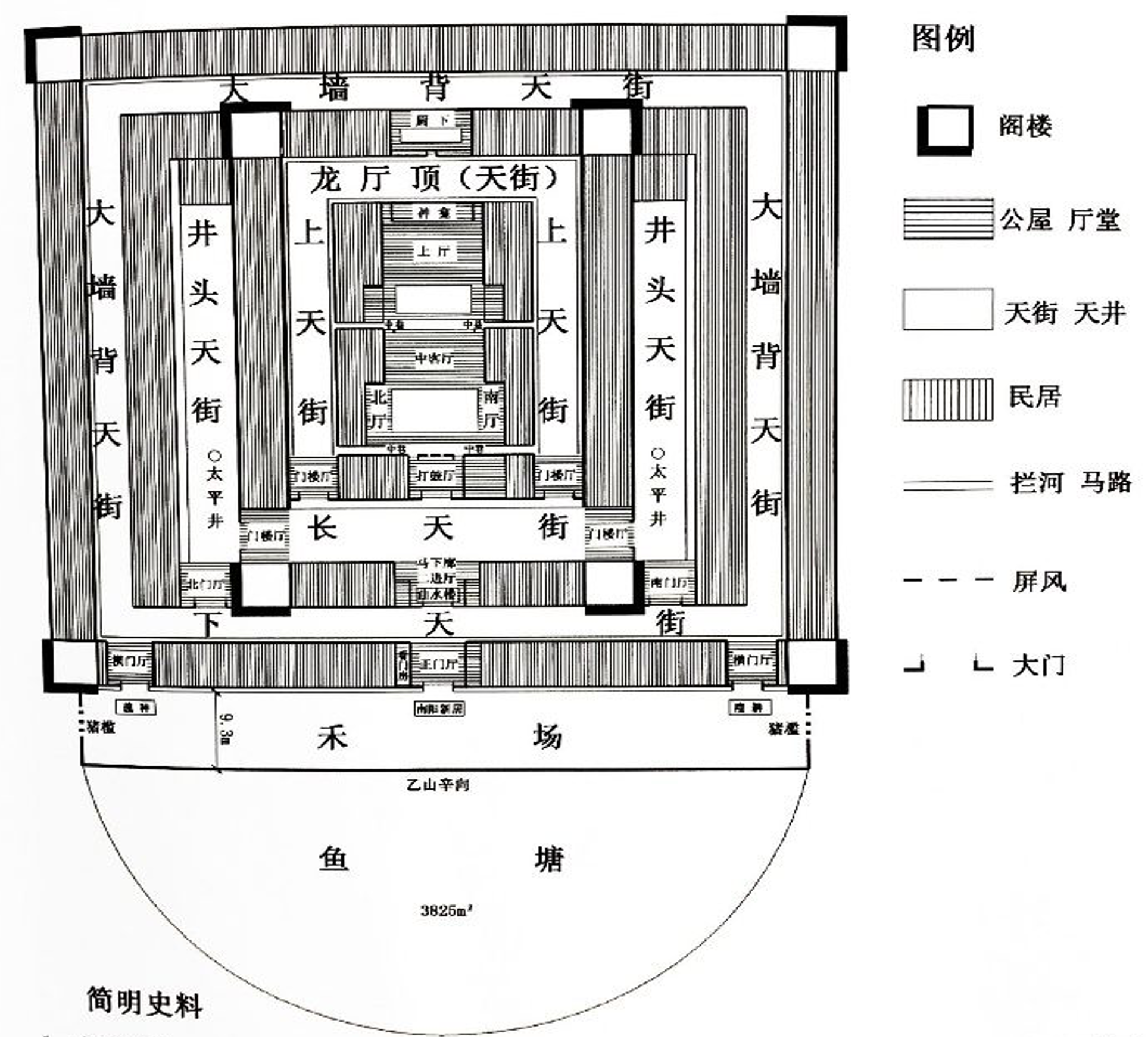

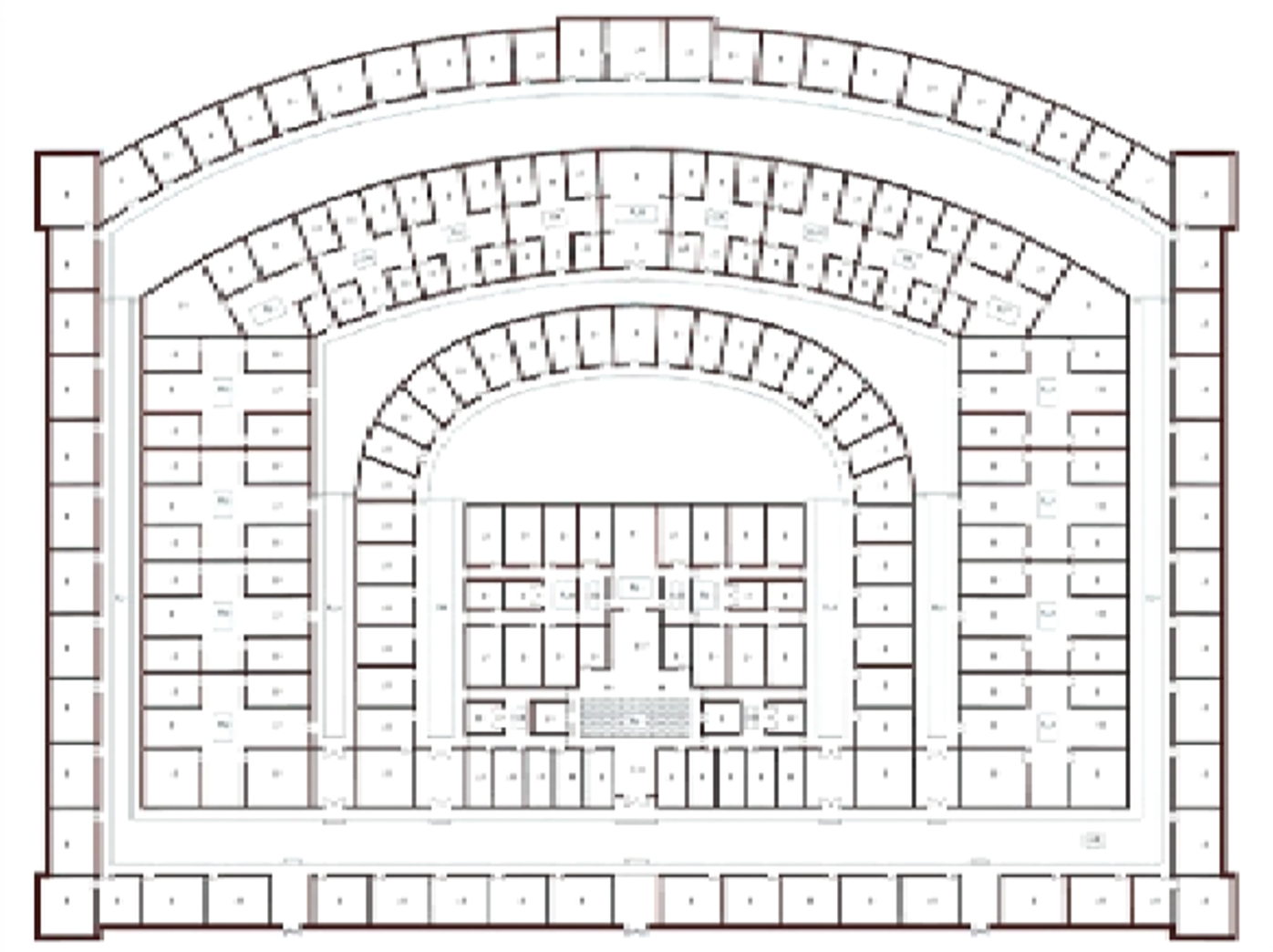

曲水樓位於惠州市惠陽區淡水鎮下轄的洋納村西端,洋塘,是與南陽世居、桂林樓合稱為沙坑葉氏三大圍屋。洋塘位於群山之中的一個盆地,因有一條從樓邊蜿蜒流過的小溪,得名曲水樓。42初代曲水樓建於1764年,之後在1802年至1930年期間進行了三次加建,最終佔地約20000平方呎,總建築面積約11600平方米43,整體佈局呈回字型,且以八個角樓作防衛的一座大型的城堡式客家圍屋。44

曲水樓共分為正門廳、二進廳、打鼓廳、中客廳和上廳,而中客廳兩旁亦有南、北兩側廳。曲水樓共有三個大門,分別為南陽新居的正門為主要出入口,左右兩個側門,「義種」和「禮耕」為橫屋通道,全圍屋族人只依靠此三個大門出入,體現家宅一體。而曲水樓上廳、中客廳和打鼓廳又建立於中軸線上45,當中分別為祭祀始祖和始遷祖的宗祠,宗族之間議事之地及先輩領旨之地。兩側的橫屋與後排屋又將三堂所包圍46,形成現今所見的方形圍屋。內部則採用通廊式與單元式雙結合的建築佈局,包含居住空間、公共廚房及養殖場等,四面的連接部分均設置了共三層高的八個角樓,令防禦功能與住宅相結合。最後曲水樓門前擁有長形禾場與半月形狀魚塘,主要用以曬穀、活動場地及為圍屋內的族人提供水源。現存曲水樓中軸部分,五個進廳都保存完整,而兩側住宅區域已嚴重坍塌並佈滿綠植。

對於客家人來說,祖先是家族的根本,長期的遷徙令他們更有必要要追溯自己從何而來,更有責任地要傳承先輩精神。曲水樓同樣以堡壘作自我包圍,並保護住宅和祠堂。47曲水樓上廳為圍屋中心的宗祠,突出以祖先為核心體的概念,尊卑有別的倫理。而且曲水樓內的住宅集中在天街內,並將門口朝內,形成圍合體。不但展現對祖先的敬仰,更反映圍屋緊扣著宗族的關係,是維持宗族血緣關係的嘗試。由二進廳起,曲水樓每個正門與中客廳的支柱上,都以對聯、楹聯及祖先畫展現葉氏家訓及有功之人,層遞式地呈現對祖先之敬畏。這提醒族人要以祖先為榜樣,振興葉氏家聲,突出傳承之重要性。48

文化生態學認為人類創造文化的行為是以環境感應為基礎,當人與環境結合,文化才得以發生。49在客家建築中,祠堂象徵禮。他們以宗祠作為聯繫及管理族人關係的平台,所以核心體與圍合體的關係非常直觀地反映客家聚居建築的禮制思想。50曲水樓的建築不僅是客家人的生存空間,同時為宗族提供精神支持與家族認同,鞏固宗族社會的運行,具備宗族紀念性的教化功能。51而且,封閉且圍合式的建築結構也為宗族之間提供親密的聯繫。例如打鼓廳左邊的門樓廳為公共廚房52;天街、禾場、廳堂等都是圍屋內的公共區域,居民亦能夠通過四條天街的門口自由出入。共享空間影響了客家人的生活方式及空間組織,為宗族之間提供方便的交流與幫助。53除了增進族人之間的感情與凝聚力,更強調共同體意識,宗族間更和諧,並將彼此關係緊扣於一座建築內。

客家圍屋由某一姓氏而建,代表了當地客家族群的生活和該家族的故事。圍屋不但展現防衛功能,更以建築藝術和文化活動等建構自我保護、群體的身份意識與認同感,具有一定的社會價值及精神文化。

第一節 防衛功能

馬斯洛(Abraham Harold Maslow,1908-1970)認為人類最基本的需求是生存。54為了安定生活,客家人以自然環境為主並配合發展,選擇隱蔽的地方作為居住地,以防禦和自我保護為生存的首要實踐。城堡式圍屋曲水樓因此應運而生,「堡壘」也成為其最明顯的特色。55

圍屋選址反映圍屋的整體防禦。一般來說,客籍會選擇地勢不易被攻破的環境定居。例如福建西南等地的圓形土樓較多利用山坡及峽谷之間,或山寨遺址興建土樓。相反,曲水樓反選擇從山區走向位於惠陽破廟山、洋傘嶺、楊梅嶂之間的開闊平原作為聚居地。56其中最大原因是認為背靠群山的山巒能形成天然屏障,緩衝敵人進攻與射擊。57同時又在整體防禦系統中依靠建築材料使用和角樓觀察敵人。實際上,曲水樓的建築和防禦系統更是與閩粵地區的圍屋有相似之處,甚至是經過演變和強化,反映其長期遷徙下的文化融合與包容。

首先與傳統圍屋一樣,曲水樓運用自然環境隨處可見的原材料進行建構。58曲水樓的牆體厚 80 厘米,高10米。外牆一般由三合土夯土牆所組成,包括石灰、砂子、黃土、卵石,為牆壁提供拉力與韌勁59,並摻於糯米漿和紅糖等進行粘合與加固。與土樓不同,曲水樓較少使用木屑或竹條,反在夾層中加砌磚塊以增加牆體的抗擊力。而內圍與內牆一般在3米下使用夯土牆,以上則利用土坯磚60;地基則以石頭砌置作承重力,有利於洪水來臨和防潮。61為了防止風雨侵蝕和緩慢火災,外牆亦以青磚疊澀菱角牙子、內圍部分則以木挑樑出檐;同時又在屋頂加砌青磚牆或青條石,減少自然災害對建築構成的影響。62以上都反映客家人利用環境與原材料的可塑性創造了一套適合自己生活方式及建築技術。

其次,在曲水樓的營造技藝中,角樓與走馬廊的設計令其提升防禦功能。有別於贛南圍屋四角是構築朝外凸出的炮樓63,曲水樓在圍牆拐角位置建立了直體式三層高的角樓,並採用具備防火功能的硬山頂式屋頂。曲水樓的角樓與外牆上都擁有共上下兩層,包括葫蘆型、觀察孔和長方形窗洞形式的槍眼。64基於角樓採用直線設計,能多方位角度監視躲在牆角處的敵人,更有效消除防禦死角,並為曲水樓形成強大的槍炮火力網。65因曲水樓在內外圍共八個位置都建立角樓,故此村民又會稱其為「八閣(角)樓」。加上曲水樓更在出檐位置66,以青磚砌成一條沿著牆身延伸的女兒牆,並與夯土牆連接在一起並貫穿四個角樓;當中會形成一條一人身形,能在危險時迅速地在住宅區域穿梭的走馬廊67,進一步完善角樓與圍屋整體的防禦系統。68

再者,魚塘是連接洋塘小溪和曲水樓的水利設施,能夠保障封閉式圍屋的發展與族人生活。80年代以前,淡水河沒有一條完善的排水溝,平原之間的曲水樓也經常發生洪水倒灌的情況。69上文提及牆體其實很難完全確保防水,為免外牆受到水壓壓迫,先輩選擇將閘門打開任由洪水倒灌,所以才會出現地基以石頭砌置的佈局。70另外,曲水樓為「弓」字形排水系統,經過圍內的天井與天街的排水溝通往天井,再由天井排入池塘,最後再由池塘排出小溪,流入西枝江與東江。魚塘的儲水與圍內的排水系統有效減慢洪水流速度與形成阻力,避免下游倒灌等水患。

此外,足夠的水源可用於消防和河水開墾與灌溉田地。例如舊時南陽新居的正門會設置橫欄,上方設置注水位置,當外敵入侵燒火時,居民也能快速在走馬廊中從上倒水澆火,有嚴密防護的防火防盜功能。71另外,曲水樓居民大多從樓邊的小溪取用食用水,或是收集雨水用以生火和養殖,自給自足。因此曲水樓內部房屋既有住宅,也有雜物房與飼養場,當族人把大門關上時,其實已經形成易守難攻的封閉空間。

由此,曲水樓承傳各客家地區的建築藝術與智慧,展現客家圍屋中的土牆技術的承重力及耐久性。72除了改善過往防衛功能的缺陷外,更再次突出客家圍屋獨有的封閉式與防禦性特徵,及以人工、自然環境而形成穩固的「家族堡壘」。葉氏宗族也得以於其保護下逐漸壯大,展現客家傳統建築重視群體結合的建築技藝。

第二節 圍屋建築藝術

《周禮注疏‧卷十》:「以相視民居,使之得所也」73,客家族群的選址根本是以圍為居,以家、族為本。曲水樓不但展現葉氏宗族對家族的重視,更展現客家人如何透過自然環境與後天人工實行「再創造」的客家圍屋營造技術。

首先,客家運用風水學說作選定圍屋位置與坐向的先要條件。〈齊物論〉提及:「天地與我並生,而萬物與我為一」74,強調天人合一,建築與自然相融洽,結合洋塘的實際地形,曲水樓選擇乙山辛向,坐東向西的建築佈局。75首先,背靠楊梅嶂讓曲水樓達到「背山」,而向西方位是最能面對陽光之位,能達致「向陽」,反映先輩第一步先從自然環境以判斷宜居之地,其二是依照該地定下合適的風水方位。最後是配合風水格局放置開運化煞的自然元素,例如在圍屋後方種植風水林,以求形成人丁及財富兩旺。76根據族譜都能看見葉氏後人都在洋塘不斷壯大,的確有旺丁之意及人才輩出。所以客家人不只依據傳統的風水命學定居,亦巧妙把建築與地域特點所融合,反映建築營造的靈活性。同時也突出人與地緣關係的聯繫是互相影響,而從客家圍屋中發展而成的宗族社會正論證這一個理論實踐。

其次,曲水樓葉氏重視人與自然的關係,對外的魚塘亦實踐天圓地方的宇宙觀和招財通官運。在曲水樓呈回字形的封閉式結構,以圍屋為方,以池塘為圓,先形成了客家文化中陰陽佈局的結構,反映風水空間的設計平衡。另外,魚塘有模仿古人入官學的「入泮」之意。與贛南圍屋與梅州圍龍屋同樣,曲水樓世系亦建半月形魚塘,以鼓勵子孫寒窗苦讀考取功名,表達對其以建築佈局作精神寄託,也突顯各客家圍屋都嘗試實踐對天圓地方的理解。77而且,客家人信奉「藏風聚氣」,認為水源有財源茂盛之意。風水學認為,若空氣不流通、沒有陽光則形成瘴氣,如水一樣,如果注水與出水口被堵則形成堵塞,原本魚塘的壞氣不能被排出,所凝聚的「財氣」都會被所吹散。78所以,魚塘與曲水樓向陽佈局達到「面水」,更能「養氣」、「生氣」,有助穩定住宅與人的氣場。因此,魚塘和圍屋兩者實踐的天圓地方宇宙觀,再配合向西陽光為陽,山系環抱為陰下便形成客家建築獨有的藝術智慧。

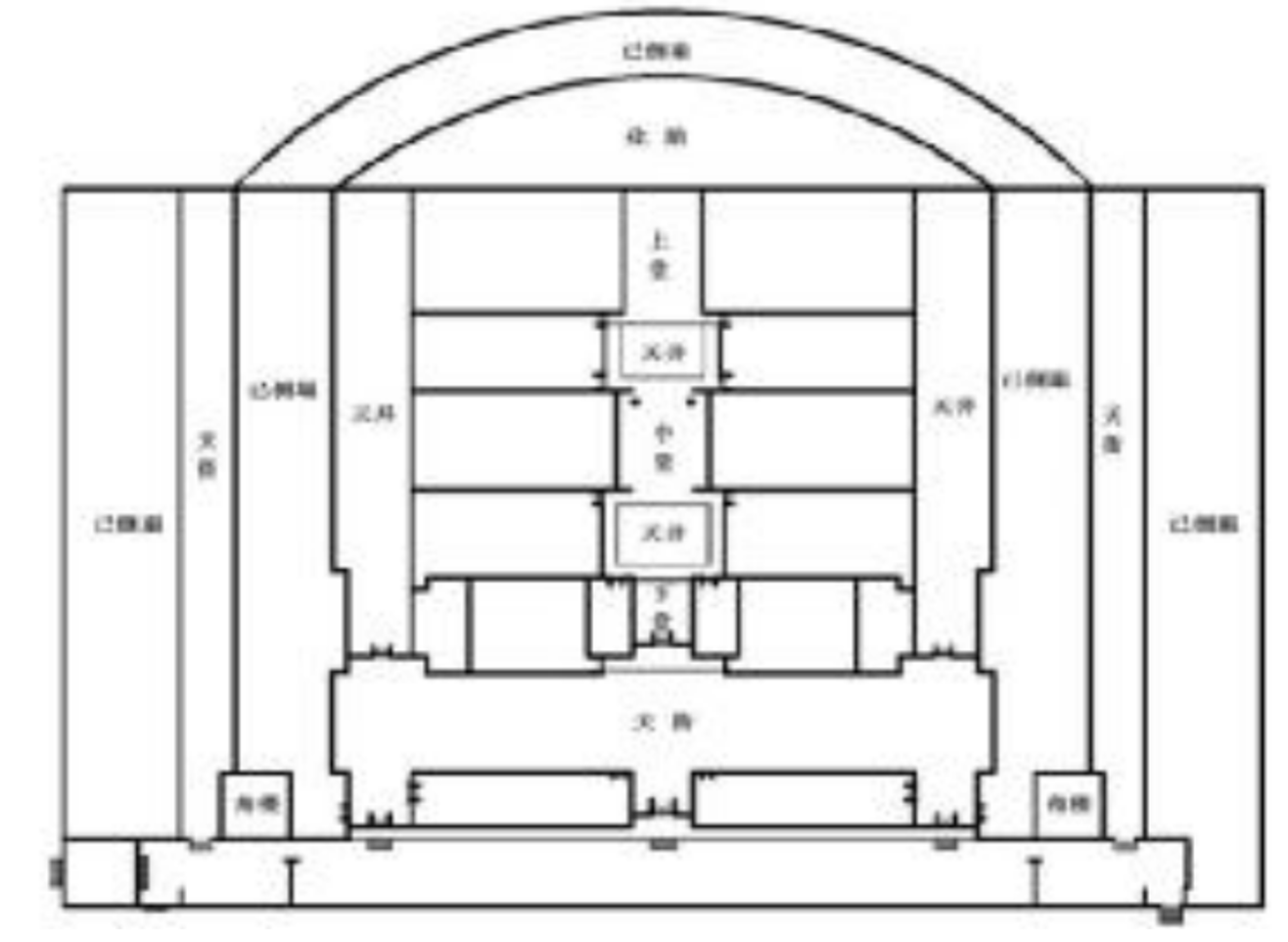

再者,在康熙到乾隆期間(1662-1795),惠陽葉氏的圍屋形制曾經出現多次建築衍變。創造由文化而起,其實客家圍屋之間之所以有相似的建築形制與原則且互相影響,在很大程度上是基於客家人長期遷徙的文化傳統,當然又會基於不同地域特徵而有獨特的建築形制。惠陽葉氏原從興梅地區遷入,一開始在開基立業時也會把原居住地的圍龍屋建築模式帶到惠陽發展,並逐步嘗試下創造新的圍屋模式。所以從圍屋設計中,曲水樓能夠體現其與興梅地區和贛南等地區之間的建築文化傳承。

最初的圍龍屋形制有「山主子孫水主財」的風水原則。79它們以隆起的山脈進行聚居,並把後段以半圓形弧形建築將其包圍,而在風水角度來說,隆起部分被稱為用以擋煞的「龍脈」,所以半圓形弧形是用以保護該家族的「龍脈」。這形成前地後高的圍龍屋,反映惠陽葉氏更注重風水理念,以求家族祖孫興旺之意。而處於周田及沙坑一帶擴散出去的圍屋大多都是依照原地兩座祖屋的建築形制,例如石狗屋與黃竹壢等。80但透過後人對圍屋空間的逐步拓展,後圍龍部分從一開始跟從興梅地區的半圓形式圍龍逐漸變化為微弧狀圍龍。81例如求水嶺及桂林新居等在堂部分更加建了一排倒座建築82,增強堂屋的防衛功能,反映這一時期的惠陽葉氏在圍屋建築模式上仍然在摸索階段。83

但圍龍屋相比土樓或贛南圍屋,依舊不足以完成嚴密的防禦功能。到了乾隆年後(1736-1795),葉氏宗族已經在惠陽站穩腳步。為了配合自然環境、家族擴大,並基於自然環境的缺陷下,葉氏宗族在各次遷徙下開始嘗試方形圍屋的體制以增強建築防禦。所以曲水樓便成為沙坑葉氏遷徙洋塘後,建造的首個方形圍屋,也是惠陽首個出現的城堡式方形圍屋。曲水樓堂屋與橫屋之間、各橫屋之間都是長方形天街作為分隔,對堂屋起了包圍作用,改善了以往興梅、周田等半封閉性的防衛結構。這不但吸納以往圍屋建築基礎,也捨棄三面成圍的結構,後圍龍部分已經直接採用直線形式所建造,更能消除防禦盲區。而且,方形圍屋的設計令宗祠坐落在中心且向外發展,有別過去把祠堂立在正寢之東的做法,整體橫、豎面更有序發展,住宅佈局更為方正,方便族人活動,反映先輩的融洽與創新的嘗試。這展現圍屋發展是一個長期的自組織過程,並利用客家人長期的地域文化、宗族組織而形成一種新發展規律。84經過長期在沙坑與洋塘的發展,客家圍屋也累積了豐富且複雜的建築藝術與空間形態,並逐漸穩定了方形圍屋的發展趨勢。之後從曲水樓分散出去的各支系更是沿用方形圍屋的設計,如葆素新居,反映建築文化的承傳,凸顯了平原客家的地域特色。同時,也反映惠陽葉氏透過方形圍屋建構更多的人文意識,展現宗族對於「家」的精神體現,豐富圍屋的空間價值。

除了改變防禦系統外,原圍龍屋的風水意念也隨之改變。雖然以往的「化胎」、「五行石」也因現在曲水樓後院部分被綠植包圍的情況,無法考證這一部分的承傳現象,但可以發現,曲水樓以三堂為中軸線的設計也有模仿以往圍龍屋的隆起的龍脈延伸至龍廳,使上文提及的「氣」能貫通大自然之意。例如上廳神龕放置的祖先牌則為圍屋的龍脈,只給予男丁奉祀;而拱橋下則擺放掌管龍脈的龍神之位,只給予女生奉祀。85這反映了惠陽葉氏不但承傳傳統圍屋建築藝術,更結合風水理念與自然環境實踐族群的理想空間。

在文化的長期流動下,客家圍屋出現不同的演變,惠陽葉氏也在尋找及適應自己族群生活的建築模式。在各地區文化風格的摻雜下,都增強族群認同感及強化圍合性,並以上廳強調宗祠的向心性。86由此,建築美學則與地域文化與藝術傳承緊密相連,建築背後的文化訊息亦展現客家人的文化認同與審美觀,反映葉氏先輩對建築文化開放包容的態度。

第三節 宗祠禮制與禮俗

在中國基層社會中,同宗同祖下的血緣關係,即家庭組織成為建構宗族社會的基本原則。87要穩固這個組織並進行實踐與發展,祖先崇拜便成為連接族人和宗族組織的紐帶。祭祀一向是中國人最重要的儀式88,〈禮論〉指出「禮有三本:天地者,生之本也;先祖者,類之本也」89;而且又相信人死後靈魂不滅,反映自古以來,人對萬物自然、靈魂及祖先的崇拜重視,並視其為維持家、宗族的根本。前人種樹,後人乘涼,客家人重視尋根溯源,相信祖先會保佑子孫,令村落得以繁衍昌盛,所以也出現客家人以祖先崇拜為首位的神靈信仰。90

宗祠被視為人倫秩序主要的實踐場域,是以血緣關係的宗族內聚力為基礎91,並用以進行祖先祭祀、族內公共事務的場所。如何透過共同的族群活動維繫大家庭,建構家族認同感成為了每個客家宗族的首要解決問題,曲水樓世系也不例外。曲水樓作為「三合一」的建築佈局,為了配合祖先崇拜,也將宗祠設置整座客家圍屋的中軸位置,住宅圍繞宗祠而向橫擴張,形成方正的建築體制。92

祠堂祭祖作為同一宗族的統一活動93,需要緊尊卑秩序、遵從禮教,祭祀程序都是一件極為繁複的事情。每年正月初二,不同從外地、異地他鄉的族中子孫都會回到曲水樓祖屋參加祭祀活動。在祖屋完成祭拜後,各房遷出的後裔也會同樣到遷始祖的「新居」進行拜祭,包括雙盛樓、緝清新居、卓立新居、葆素新居。其中,族人會準備五牲供品、香燭、衣紙等94,上香祭拜,整個祭祀儀式都是祈望祖先能夠保佑族人平安及以示孝意。除了會拜祭祖先外,曲水樓後人也會拜祭三太子和土地公,以保佑福佑子孫、添丁進財。當中,祖先祭祀也能發現男女分工與地位的不同。以往女性不允許踏入宗祠,所以以前都是男性準備祭品及拜祭祖先,女性則在家種田,形成男主外,女主內的傳統價值觀。後來解放後提倡男女平等,現在村內婦女是負責準備供品的主要角色。95男性則如宗長、理事會則會主持祭拜儀式,包括領祭、致辭和購買鞭炮、祝詞及維持上香秩序等。而女性則站在中客廳與南、北廳等位置,不能進入上廳範圍,反映女性地位為祭祀輔助,男丁為主力,兩者角色地位存有差距。

另外,宗祠也用以舉辦婚嫁、喪葬之事,展現宗族社會中,宗祠的功能性。以喪葬為例,靠近上廳的兩條小巷則稱為「老人巷」,而老人所居住的地方又是中客廳的側房,別名「老人廳」,以男左女右分開。根據傳統,在祠堂外死去的族人是不能進祠堂做法事的。所以有些老人家會在其臨終前要求搬到曲水樓的「老人廳」居住直到去世,以助死後能夠在祠堂完成喪事儀式。儀式完成後棺木亦會從老人巷抬出入殮。從中也反映了子孫視宗祠為祖先的生命與精神延續。96祠堂始終是存放祖先牌位、祭祀、及討論族內大事的嚴肅場所,族人堅持在曲水樓逝去也表現了對宗族、對祖先的歸屬感。同時也在宗祠中告知祖先,有這麼一件事的發生,不但視其為見證,也祈求著祖先對家族的保佑。以上都展現宗祠的功能性,及可以被理解是提供祭祀與喪葬活動的場所。祖先崇拜固然是連接家族與宗族的樞紐,但活動背後的意義才是建構宗族社會的核心理念。

宗祠以祖先崇拜強化族人之間的聯繫。「萬物本乎天,人本乎祖」97,後裔能夠擁有現在的家族財產,其實都是源於祖先。98祖先在世時為子孫開基立業,當了解到家族源流及家族教訓下,自然也將祖先當作英雄景仰99,反映客家人表明是進行祭祀,實際是要紀念祖先功德,配合了客家人對孝的需求,達到強化對先輩功績與祖訓的教育用途。祭祖向上看為崇奉祖先,向下看是確定每一個在宗法社會裡的血緣歸屬100,告訴祖先誰是「我們」宗族的人,「我」又是從何而來,以延續及凝聚南陽世系的葉氏宗族精神。這體現曲水樓與眾客家圍屋的核心體均是以祠堂為主體,也凸顯出追溯宗族源流對族人有重要意義。101只有當族人理解家族與自己的「根」,並將祖先教訓時刻運用於日常生活中,建構了對宗族的歸屬感與責任感,宗祠下所發生的活動才有意義。

同時,祖先崇拜能回應客家聚居而居的家族文化並建構對祖先的認同感。尊重祖先是每個宗族需要鞏固的文化傳統,也是客家宗法制度下所堅持的理念,當然,族譜與宗祠一樣為祖先崇拜的文化載體,存在互動關係。102例如2017年惠陽葉氏翠雲公理事會成立了翠雲公族譜修編辦公室,並重新編輯了族譜,以族譜將血緣和親屬關係的族人凝聚於一起。族譜是族群寄意及展現家族認同感的重要工具,最主要是重整及傳承家族歷史與宗族脈絡,以文字的方式將「葉氏」與其他姓氏族群所區分。族譜更強調家族血緣的純潔,令族人達到自豪感並產生家族榮譽感,達到尋根、清緣。103祖先崇拜就此被納入宗法制度內,並開始變得世俗化。

由此,客家圍屋提供祭祀祖先的活動地點,宗祠則成為其文化載體,令客家人在聚族而居的生活中能緬懷祖先及強化宗族觀念。透過以上的祭祀禮儀,宗祠已為祖先祭祀建立一套嚴謹的制度和宗族文化,令族人間能夠建立統一的祭祖信仰,真實感受到一祖相傳、血脈相通的宗族認同感與歸屬感,以形成強大的族群凝聚力。104當中更體現客家人對倫理道德的重視,強化子孫與祖先的血緣關係中的精神意義105,令祭祖功能得到有效傳遞,後人會也會更有責任感及樂意參與宗族事務,繼而形成一個組織性且秩序嚴密的宗族社會。

從以上對南陽葉氏的遷徙過程,到曲水樓的出現,建築佈局與其意識特徵等方面,都對曲水樓世系客家社會形成展開部分的討論。但要分析宗族如何在社會及國家下運行、發展,我們亦可以從曲水樓世系所參與的社會活動以了解他們在大社會下的發展與轉變。

第一節 家族與國家的關係

客家崇尚文化,重視教育,以興學為樂,以讀書為本,以文章為貴,以知識為榮,成為一種社會風氣。106葉氏祖訓中提及:「古昔所向,詩書農桑。文明進化,並重工商。各執一業,毋怠毋荒。」107,家訓指出子孫要勤事業,提及:「讀者朝惜寸陰,夜勤青燈,求為名士」108等,提出族人不能不學無術,突出教育與勤學習是為家族的價值觀。在客家宗族社會中,我們發現客家人認為家族佔據重要的地位。109聚族而居下形成的集體主義更強調家族的集體利益,家庭的舉動很多時候都會影響到外界對家族或整個宗族的評價,所以家族又往往凌駕於家庭之上。110葉氏宗族認為家族的社會地位與家族學子數量緊密相關,多則家族聲隆,寡則家族不顯。111所以,祖訓一直勸勉族人修心養性,力圖自強,盡忠報國以留名於族譜,顯揚於家族地位,這些都表明南陽葉氏對教育與家族名譽的重視。

為了讓族人能夠接受教育,曲水樓的南北兩側與河邊都曾有過四座私塾與學堂。112透過曲水樓世系對宗族教育的重視,於清代期間各房都曾出現過不少國學生、五品與六品官員等,其中二房更是有大量私塾老師。學堂的興起其實是反映著當時受宋明理學正統的社會風氣而影響。明清讀書人一方面需要維護儒學源流的正統,一方面也以治世為繼任。儒者通過講學以推廣儒家禮儀113,國家與士人的禮教意識開始向民間社會滲透114,學子要飽讀詩書,效忠國家,為祖先、家族爭光,還利用讀書入仕的渠道進入國家體制。

另外,在曲水樓的建築裝飾中我們更能發現這本生動的家族史。曲水樓所供奉的葉氏始祖和遷始祖的祖牌115、祖先畫像、對聯、楹聯等,其實是受到族人極力的保護。葉潤源先生屬於大房世系,其家人負責保管神祖牌和祖先畫像已經超過120年,而其祖上亦因保護畫像而被批鬥近10多次,始祖神牌則被其藏在草堆中逃過被燒毀一劫。116目前在曲水樓可以看到的文字和畫像都是強調葉氏發源於葉邑,提出先輩開闢土地的艱辛,後人的奮力保護,後代又需要如何承傳等家族的文化傳統和價值觀。共同的祖先是將人們凝聚在一起的主要原因。117這些裝飾在放置在圍屋的中心位置,目的是在住宅範圍內時刻提醒族人繼承的重要性,讓文化傳統通過宗祠代代相傳,要繼承其遺志並注重聚族與儒家思想,宣揚家訓,以報答家族與維持忠孝之道,期望形成人才輩出的局面。因此不論在參與古代社會的朝廷事務,還是近代的國家事務上,均能夠發現南陽葉氏的名字。

上文提及,在每一個古代社會出現的宗族家庭,入仕為官,均是宗族向外發展的一個出路。118他們想要獲得更多的財富、地方控制權,要保持高尚的社會地位,必須依靠官職以獲取政治地位,從而提高家族的生存空間及彰顯家族社會地位,客家的曲水樓世系也不例外。在始建曲水樓後,在短短38年間,其七世孫已為祖屋進行三次擴建,背後也可以推斷當時曲水樓世系擁有豐厚的經濟實力,入仕做官是為了將來報本,修整家園。119在曲水樓的裝飾中,二進廳後門上方掛有一個「聖旨」牌匾;打鼓廳門前上方掛有一個「奉天敕命」牌匾120,其中被認為是由二房中,曾獲六品或以上的官員而來。121而且,曲水樓兩側也留下了三座舊時豎立旗杆的旗杆碣。122這些旗杆碣都代表以往家族有科舉進士,有功名的族人,是彰顯家族政治地位的標誌。加上,考察宗族祖先畫和先輩稱號也是最直接能夠反映家族政治地位的真實訊息。當父系獲得官職後,家中母系和妻子也能獲得封贈名號。例如曲水樓世系部分妻屬曾獲得過五品宜人、六品安人、七品以下的孺人等稱號,而子孫會為當時得到認可的祖先肖像畫成畫像,為宗族締造象徵性的歸屬感和榮耀感。這再次突出客家圍屋以祖先及禮制為中心。對於子孫的道德教化,除了令客家圍屋添上了倫理教化的精神,更在圍屋、宗族內產生共同認可的共同體精神。123這有助家族組織得以在陌生地方的生存競爭中站穩腳步,並透過家族認同緊緊聯繫及振興宗族社會,區域性的共同體也因而形成。124

另方面,對於國家來說,宗族既是一種由聚落而成的社會現象,也是國家用以穩定社會及國家合法性的工具。當時讀書風氣昌盛,國家透過舉辦科舉以吸納人才,更多學子能夠發揮其才能為國家效力。例如葉繼高、葉景雍(1780-1859)、葉崇光(1798-1857)、葉承熙(生卒不明)等,均為國學生或邑庠生。國家與社會其實是密不分割的。在明代起(1368-1644),各地頻繁出現農民起義。這導致社會上部分有識之士改變了對宗族的看法,他們認為宗族既是反政府的力量,也有可能是改變政府鎮撫農民的力量。125從該時起,宗族已經被朝廷納入政府管制社會基層的工具。由宗族內部所產生的民間精英,不但是民眾的代表,同時也是國家的地方代理人,通過他們,民眾和國家實現了雙向溝通,地方社會也得到有序的運轉。126自古而來,祭祖權是統治階層體現統治特權及控制社會各階層的手段之一。127受宋明理學和「大禮議」的影響,推崇儒家思想的知識分子主張平民也能建立宗祠,擁有祭祀祖先的權利,明清期間地方宗族祭祀活動得到繁榮發展。除了日常祭祀活動外,地區民眾更能繪畫祖先畫並擺放於宗祠作祭祀與紀念。所以,宋後國家開放包容的政策配合著原本宗族所流傳下的道德觀念與情感,在兩者協助下,宗族組織因而建構強大道德認同網絡。社會透過宗族而建構了秩序,政策也回應了社會階層對祖先的緬懷,更有利宗族對朝廷的支持,並使其尊重當時的國家統治者。128

以上,都反映著客家宗族重視對文教及家族文化傳統的延續,與其如何影響家族政治地位的提升。曲水樓的文教功能也不斷地強化著宗族的學識,形成文風昌盛的情況。他們努力擠進國家政治層面,令宗族組織逐漸走向外化與擴張,政治與社會影響力也越趨增強;同時對於國家來說也能吸引官員為朝廷效力,兩者雙向地為客家文化教育創造價值。

第二節 家族與革命的關係

錢穆(1895-1990)在《中國文化史導論》指出中國文化全部都是從家族觀念上築起129,當中突出了家族對於建構社會秩序、文化的重要性。面對國家政局混亂,不少地方宗族參與由國家發出的革命運動,其中不但為保家衛國,更多的是保護族人和宗族發展,也是為謀取更多生存空間。家族透過參與社會活動,以振興宗族社會為活動原則,建構家族榮譽感,令宗族結構再次變得緊密。在此,不論從中國由傳統社會走向現代化社會,以提升宗族影響力和家族的文化傳承為先的原則都沒有改變。當中更展現宗族「家國一體」的理念,標誌宗族與國家關係轉向新階段。

曲水樓世系以地方革命作為此關係轉向的過渡階段。例如葉長盛(1906-1960)、葉衍珩(生卒不明)興辦農會及建立農軍,以「擎犁旗」隊伍參與1926年由中共及彭湃組織的農民革命運動。130前文所述,曲水樓世系當中有不少大地主,也有富裕和貧窮家庭131,當中可能會出現不公狀況。加上在科舉式微下,依靠農耕生活和官職的宗族均需要面對生存空間狹小的問題132,導致宗族需要另找方法消除自身的困境。所以參與農民革命、組織農會則是其中一個改善自身的劣勢處境及保護宗族利益的選擇。當社會發生地區衝突或地區革命,宗族也會主動參與,以免自身利益受損及威脅宗族社會的運行。當時廣東全省有66個省建立農會、農會會員達60多萬人。133曲水樓後裔組織的農會及農軍則展現社會出現一股新興,有別於以往宗族的基層力量,且是主導新社會中新的農村政治力量。而這也是代替了舊時宗族地主、士紳等人,反映革命力量向農村擴張,有利日後以農村作為革命根據地及運用農村力量。因此,這體現了當時中共如何利用社會情況影響工人、農民去表達對政權的不滿,由此開展了曲水樓世系參與國家政治運動的開端。

踏入30年代正是日本侵華最盛之時。從1938年到1941年間,日軍先在大亞灣登陸,惠州、淡水等地先後淪陷,惠陽前後共四次遭到日本侵略軍侵佔。134根據族譜記載,曲水樓受到日軍破壞,葉潤源先生表示,以前日本人在後圍部分也鑿了一個大洞,外牆也有炮火遺跡135,後來是因為有村民把大門打開才導致日軍進入圍屋內部,內圍部分更被征用為日軍醫院。136

對應當時國家困局,社會階層要解決自己家族或宗族的衣食住行,便需要響應國家的需求,只要國家不再被侵擾,「家」才能達到安穩,民族意識因而被覺醒,許多民間組織相繼興起。例如葉基(1911-1986)參與東江華僑回鄉服務團舉行的惠陽青年回鄉救亡工作團,先後擔任各革命隊伍的隊長、團長、司令等職位,被授予上校軍銜。137葉大遠(1908-1984)、葉振昌(1933-?)先等人後參與東江縱隊與抗美援朝。另外,族內有不少人選擇從軍,如葉秋盛(1924-?)效力於新豐縣及洋塘武裝鬥爭。138而且,曲水樓世系的女性們如葉玉榴(1924-2013)、葉萱(1924-?)更在洋塘組織婦女會以培養婦女以成中共骨幹為目標。這反映曲水樓世系普遍擁有著強烈的家族意識及客家人的團結精神。當一個宗族只在農桑事業的基礎下而發展,其內部文化意識是十分薄弱的。但若然能為家族增添不同的功績,後人定會以家族為自豪。所以,家族以文教為先的態度成為了他們行動的目的,依然承襲先輩的智慧與經驗,並持之以恆地認為祖先的訓誡是有絕對的權威性的。他們會視前人為榜樣並參與國家事務,甚至為國家貢獻,以求透過參與革命運動令自己的功績得以在族譜上留名,振顯宗族地位與名譽,某程度上也是展現對祖先崇拜的重視及有助族人建構對自己的身份認同。宗祠中的教化令族人之間的關係緊扣於一起,也與宗族的聲譽相聯繫,反映宗族參與國家事務很大程度上是受榮譽感而影響,並進一步變化成團體精神,為家國而戰。另外,這也將以往傳統社會只有科舉進士才能為國、為家效力的規條打破,換取的是每個人形成獨立個體,以個人身份參與地方、國家運動,展現了族群自我覺醒,對國家統一與民族振興提供貢獻。139而國家正因有宗族這鼓龐大的基礎力量,才能更有效地進行社會活動,也有助日後建設中共在農村的地位。

有人提出,客家人很多都是中共黨員。其實這也是基於客家人長期在各個地區進行遷徙,有多聚居於山區的歷史背景下引起。以農民革命為例,當時的針對對象都是地主,有解救農民,實現公平社會之意。這些都令大部分農民願意跟隨中共,令中共能在農村發展,並以客家宗族的集體意識穩固和建立自己的武裝力量。《禮記》指出,「家齊而後國治,國治而後天下平」140,家是國的基礎,在「國」、「家」共存的體系下,與傳統社會一樣,家庭都被認為是維護社會倫理思想,與協助國家管理地區組織的工具。所以只要家庭在,國家便會得到其幫助以順利運行,而這也是中共選擇想農村發展及吸納大批黨員的背景原因。

由此,在面對時代變化,客家宗族會順應時代的需求而變化自己的功能性。但另一方面亦變得被動化,反而是主要為政治而服務。它從原本的擁有基本政治功能,協助國家管理或維持社會秩序,而轉型一種政治態度,反映客家族群意識在不同時代有不同表現狀態。不能否認,他們都在尋找一種適合宗族社會繼續存活在現代社會的方法。例如藉參與革命活動把家族認同感及宗族制度推往外部,從而提升至國家認同感。這反映他們希望以家族力量維持社會的經濟、政治秩序,形成新的社會形態,同時也期望在宗族內部建立新的社會秩序與認同,進一步塑造宗族精神。

綜上所述,我們都了解到惠陽葉氏宗族社會結構、葉氏宗祠曲水樓的建築特色、民俗文化和家族社會的互動。即使經歷過多次遷居、匪盜入侵、抗日戰爭等多個歷史時期,從古代社會走向現代社會,但曲水樓所具備的居住、防衛、祭祀性質仍然屹立不倒。客家圍屋作為客家人主要的生存空間,當中透析了洋納村葉氏家族如何透過一座圍屋提供聚落載體、實踐防衛功能、將自己與天地之聯繫等。無論在地理條件、某特定地區的族群與習俗文化中,惠陽曲水樓世系的社會與文化發展及客家精神意蘊都向大眾展現了一個動態的客家社會。

客家宗族不但在聚落中展現自己的族群意識,更反映出自己對於「家」的認同感。即是他們對於自己祖先源流、遷居間對於家族組織、宗族組織所需要承傳、堅守的信念和家族榮譽感。客家人透過祖先崇拜、族譜緊扣族人間的情感聯繫,共同傳承家族文化、價值觀以建構族群認同。不能否認,自說其話、私輯族譜在中國宗族的體制中很常出現,但始終族譜是證明自己身份和血緣的文字記載,確立宗族的財產和權力分配141,也是訂立家法家規的參考工具,所以中國宗族依然視其為確立身份和建構家族紐帶的重要工具。由此客家宗族社會是基於族譜、祖先崇拜及宗祠等多方互動下形成一個更為強大的宗族網絡與宗法制度,反映族群認同可以通過不同形式引起。

另外,宗族參與外部活動亦可有助發展家族認同感,令家族社會在不同時期下展現與國家的雙向互動。上文提及,葉氏家族從清朝科舉進士到參與抗日戰爭的國家活動中都揭示了宗族間對於家族的認同感與對國家的政治態度。這種宗族的意識形態不僅提高了家族的生存空間,亦透過地方與國家活動進行擴張。因此,這出現多樣化的宗族形態與家族影響力,反映了客家人「抱團」的特質,產生了新的族群意識。經過1949年新中國成立弱化宗族組織,到改革開放後重新支持宗族活動,家族都出現適應現代化社會時所作出的組織更改,家族凝聚力的觀念與意識形態並沒有隨時間而消逝,甚至可以被認為是擺脫了傳統宗法制的宗族組織,如由以往的宗長、保長轉向現代化的互助團體,主要成立村委會、葉氏宗親理事會,帶領族人處理村中事務。

普遍中國的宗族都由家庭、家族而起,並依照親屬、血緣關係為聚集基礎,其中又以宗族財產、祖先崇拜、族譜等緊扣彼此,形成地區社會的宗族組織。他們不但是中國傳統農耕社會基層的支柱,更是支持地方社會與國家的社會組織,並從內部的整合延伸到外部對國家的支持,形成一個同時在國家底下存在的小型社會。而曲水樓世系也是順應著這個時代脈絡而生存。始終因為是客家族群,出色的防衛功能也令曲水樓由內到外地,展現了客家人重視的家族觀念。它不單只是一座普通的、清時期的古建築,更是一個大宗族、宗親聚族而居的「家」,而葉氏家族則為我們展現他們如何利用「家」作為活動依據,以獲取社會地位維持家族發展,也為曲水樓特別之處。

圍屋、族人及宗祠神明、祖先,映射客家人對天、地、人合一的宇宙觀的追求與創造,再次印證文化生態學提出文化是由人與環境相結合而成。142當人、神靈和地域連載一齊,才能建構一個完整的社會。而在對生存、天地、祖宗之尊敬的需求下,客家圍屋才會被創造,客家的群居生活才得以應運而生,而圍屋亦成為了在被動情況下形成客家人的精神寄託。

人與自然的關係、族人之間的關係、族人與圍屋的關係,和與地方社會和國家等關係,既是互相並存,也是互相影響。這不但反映自然環境影響著人類的選擇,人類也能影響著圍屋的設計、格局及以後的發展。客家圍屋擁有著中國傳統建築藝術的奧妙,也是祖先遺留下的文化遺產。它們雖然可能與現代社會不接軌,甚至是較為落後的生存方式與空間,但客家圍屋屬於中國建築文化的一大創新,是文化遺產中的美學,需要去重視且保護的客家精神文化。因此,建築物不一定只是單獨、普通的製造物,背後更是包含著創造者擁有的獨特思維。客家圍屋作為客家人的「家」,自百多年甚至千多年依然存在,一定是擁有其獨特的道理。

附錄1:葉公肖像

附錄2:曲水樓葉氏世系的遷徙歷程

|

曲水樓葉氏祖先的遷居路線 |

|||

|

日期 |

人物 |

世系 |

簡介 |

|

康熙元年驚蟄日(1662) |

葉特茂(1617-1709)、葉特盛(1621-17000) |

梅州二十四世 |

受清代遷界令影響,他與兄弟葉特盛及其他興寧後人從興寧合水溪唇,南遷至歸善縣淡水周田開基並以圍屋聚居生活。143 |

|

後來兄弟分家,葉特茂與其家人定居於沙坑(後改名為黃竹壢)144,為沙坑葉氏開基始祖;葉特盛與其家人則繼續定居於周田村,為周田葉氏開基始祖。 |

|||

|

時間不詳 |

葉煥庭(1667-1697);為葉特茂第五子 |

梅州二十五世 沙坑葉氏二世 |

由沙坑黃竹壢村中的鐵門扇等地遷出至求水嶺居住。 |

|

時間不詳 |

葉茂蘭;為葉煥庭孫兒 |

梅州二十七世 沙坑四世 |

由求水嶺遷出並轉移至洋塘發展。 |

|

乾隆二十九年(1764) |

葉繼高、葉繼謨、 葉繼芳、葉繼業;為葉煥庭曾孫 |

梅州二十八世 曲水樓五世 |

與祖母、母親等人從求水嶺遷出至洋塘,並負責建造曲水樓等圍屋。 |

資料來源:重修《曲水樓葉氏族譜》編輯委員會:《曲水樓葉氏族譜(重修本)》,40-50;惠州葉氏歷史文化傳承編委會:《惠州葉氏歷史文化傳承》,195-203。

附錄3:南陽葉氏於惠陽區內三次遷徙路線示意圖

附錄4:曲水樓平面圖

附錄5:曲水樓正門圖

從南陽新居觀進整座曲水樓的正面位置的視角圖,正門底座印有「公元二零一六年丙申歲孟秋月吉日重修」。即使站在正門位置,還是能看見曲水樓大門(二進廳)與打鼓廳(三進)的正門,反映其建築中軸線,觀看角度亦是層層遞進。 正門的對聯為「紅花貢秀,曲水澄淵」;二進廳正門對聯為「梅州世澤,葉縣家聲」,前者展現了曲水樓地理與水系佈局,後者顯示曲水樓世系的源流。圖片由學生姨姨,張密濃女士攝於2022年4月11日。

附錄6:中客廳的家訓楹聯

楹聯文字:「惟先代力從節儉創業開基食報仰前微凡在奕葉孫曾應銘祖德 願後裔篤事修齊正倫飭行整躬能勵俗好趁我曹身世再振家聲」。楹聯以祖先功德激勵後人要學習祖先的美德,要承傳各祖先精神,振興葉氏家聲。圖片由學生本人攝於2023年1月23日。

附錄7:位於上天街與長天街之間的公共廚房

附錄8:曲水樓的建築材料

圖片由學生本人攝於2023年1月23日。

附錄9:內外牆的防禦設計

圖片由學生本人攝於2023年1月23日。

附錄10:惠陽區圍龍屋平面示意圖

附錄11:帶圍龍圍屋平面示意圖

清代歸善縣客家圍屋研究〉(華南理工大學博士論文,2011年),頁55、63。

附錄12:祭祀情況

附錄13:曲水樓上廳神龕位置

附錄14:「聖旨」與「奉天敕命」牌匾

圖片由學生姨姨,張密濃女士攝於2022年4月11 日。

附錄15:曲水樓與葆素新居附近的旗杆碣

圖片由學生本人攝於2023年1月23日。

附錄16:南陽新居外牆受損部分

書籍

古籍

1.(周)荀況撰、廖名春、鄒新明校點:《荀子》。沈陽:遼寧教育出版社,1997年。

2.(漢)鄭玄注(唐)賈公彥疏:《周禮注疏》。上海:上海古籍出版社,1990年。

3.(南宋)鄭樵著:《通志略》。上海:上海古籍出版社,1990年。

4.(清)顧祖禹:《讀史方輿紀要》。上海:商務印書館,1937年。

中文書籍

5.呂誠之:《中國宗族制度小史》。上海:上海中山書局,1929年。

6.譚力浠、朱生燦:《惠州史稿》。惠州:中共惠州市委黨史研究小組辦公室,惠州市文化局,1982年。

7.政協惠陽縣委員會文史資料研究委員會編:《惠陽文史資料(第六輯)》。政協惠陽縣委員會文史資料研究委員會,1992年。

8.羅香林:《客家研究導論》。上海:上海文藝出版社,1992年。

9.劉黎明:《祠堂.靈牌.家譜——中國傳統血緣親族習俗》。成都:四川人民出版社,1993年。

10.錢杭:《中國宗族制度新探》。香港:中華書局有限公司,1994年。

11.孔永松、李小平:《客家宗族社會》。福州:福建教育出版社,1995年。

12.馮爾康:《中國古代的宗族與祠堂》。北京:商務印書館國際有限公司,1996年。

13.丘權政主編:《客家與近代中國》。北京:中國華僑出版社,1999年。

14.韓增祿:《易學與建築》。遼寧:沈陽出版社,1999年。

15.(英)莫里斯.弗里斯德著、劉曉春譯:《中國東南的宗族組織》。上海:上海人民出版社,2000年。

16.林耀華:《義序的宗族研究》。北京:生活.讀書.新知三聯書店,2000年。

17.崔高維校點:《禮記》。沈陽:遼寧教育出版社,2000年。

18.何國強:《圍屋裡的宗族社會廣東客家族群生計模式研究》。南寧:廣西民族出版社,2002年。

19.建築與文化國際學術討論會:《ISAC2002建築與文化2002國際學術討論會論文集》。江西,廬山,2002。

20.(日)瀨川昌久著、河合洋尚、姜娜譯:《客家:華南漢族的族群性及其邊界》。北京:社會科學文獻出版社,2003年。

21.惠陽市地方志編纂委員會編:《惠陽縣志(上)》。廣州:廣東人民出版社,2003年。

22.劉佐泉:《客家歷史與傳統文化》。河南:河南大學出版社,2003年。

23.常建華:《明代宗族研究》。上海:上海人民出版社,2005年。

24.(美)費蘭克.G.戈布爾著、呂明、陳紅雯譯:《第三思潮:馬斯洛心理學》。上海:上海譯文出版社,2006年。

25.林曉平著、林多賢、羅勇編:《客家社會與文化研究(上)客家祠堂與文化研究》。哈爾濱:黑龍江人民出版社,2006年。

26.陳志華撰、李秋香編:《宗祠》。北京:生活.讀書.新知三聯書店,2006年。

27.黃崇岳、楊耀林:《客家圍屋》。廣州:華南理工大學出版社,2006年。

28.林耀華:《金翼-中國家族制度的社會學研究》。北京:生活.讀書.新知三聯書店,2007年。

29.何煥昌主編、中共惠州市委黨史研究室編:《中國共產黨惠陽地區歷史大事記1919.5-1988.2》。北京:中共黨史出版社,2008年。

30.王世舜:《莊子注譯》。濟南:齊魯書社,2009年。

31.科大衛:《皇帝和祖宗——華南的國家與宗族》。江蘇:江蘇人民出版社,2010年。

32.重修《曲水樓葉氏族譜》編輯委員會:《曲水樓葉氏族譜(重修本)》。2010年。

33.馮江:《祖先之翼:明清廣州府的開墾、聚族而居與宗族祠堂的衍變》。北京:中國建築工業出版社,2010年。

34.王其鈞:《圖解中國民居》。新北:楓書坊文化出版社,2015年。

35.王其鈞:《中國建築圖解詞典》。臺灣:楓樹坊文化出版社,2017年。

36.吳衛鳴:《明清祖先像圖式研究》。北京:社會科學文獻出版社,2020年。

37.鄭振滿:《明清福建家族組織與社會變遷》。北京:中國人民大學出版社,2009年。

38.錢穆:《中國文化史導論》。上海:正中書局,2020年。

期刊

39.余英:〈客家建築文化研究〉,《華南理工大學學報(自然科學版)》,25卷1期(1997年1月),頁14-24。

40.科大衛、劉志偉:〈宗族與地方社會的國家認同——明清華南地區宗族發展的意識形態基礎〉,《歷史研究》,3期(2000年6月),頁3-14。

41.唐孝祥:〈論客家聚居建築的美學特徵〉,《華南理工大學學報(社會科學版)》,3卷3期(2001年9月),頁42-45。

42.梁錦梅:〈客家文化形成、傳播與地理環境關係芻議〉,《嘉應學院學報(哲學社會科學)》,21卷2期(2003年4月),頁110-113。

43.嚴忠明:〈《豐湖雜記》與客家民系形成的標誌問題〉,《西南民族大學學報(人文社科版)》,25卷9期(2004年9月),頁36-39。

44.江金波:〈圍龍屋——最具代表性的客家建築文化景觀〉,《嶺南文史》,S1期(2004年12月),頁碼19-20。

45.周建新:〈人類學視野中的宗族社會研究〉,《民族研究》,1期(2006年1月),頁93-101。

46.秦海瀅:〈常建華:《明代宗族研究》〉,《歷史人類學學刊》,4卷1期(2006年4月),頁130-133。

47.龔建華、余悅:〈中州古風與地方傳統的融合——贛南客家圍屋的文化內涵〉,《中州學刊》,01期(2009年1月),頁164-169。

48.張衛波:〈東江文化與東江革命根據地的歷史傳統〉,《惠州學院學報(社會科學版)》,30卷1期(2010年2月),頁23-26。

49.肖艷平:〈從「客家民系」到「客家族群」——客家研究概念之轉變〉,《嘉應學院學報(社會科學版)》,28卷10期(2010年10月),頁12-16。

50.胡小紅:〈客家圍屋建築特徵及其傳統文化特色詮釋〉,《現代商貿工業》,24卷3期(2012年2月),頁71-72。

51.袁君煊:〈客家圍屋軍事防禦藝術管窺〉,《西安建築科技大學學報(社會科學版)》,34卷4期(2015年8月),頁44-48。

學位論文

52.何淑易:《士人與儒禮:元明時期祖先祭禮之研究》(尚未發表,國立台灣師範大學博士論文,2007年),頁17。

53.仲兆宏:《晚晴常州宗族與社會事業》(尚未發表,蘇州大學博士論文,2010年),頁168。

54.李秋生:《贛南客家傳統民居的文化內涵初探》(尚未發表,長安大學碩士論文,2011年),頁37、46。

55.楊星星:《清代歸善縣客家圍屋研究》(華南理工大學博士論文,2011年),頁I-II、11、19、26-27、40、55、63、79-82、92、146-148、162。

56.鄧苗:《宗族與地方社會的文化互動——以浙南四村為中心的考察》(尚未發表,溫州大學碩士論文,2012年),頁10、40。

57.徐小娟:《贛南圍屋空間特徵與傳承創新設計策略研究》(尚未發表,華南理工大學博士論文,2021年),頁57。

腳註:

1. 有關「族群」概念會在下文介紹。

2. 曲水樓曾經歷過多次的大型擴建,並改名為「南陽新居」。為了方便論述,本文會以其原名,「曲水樓」作為本文論述的建築名稱。

3. 呂誠之:《中國宗族制度小史》(上海:上海中山書局,1929年),頁1-85;林耀華:《義序的宗族研究》(北京:生活.讀書.新知三聯書店,2000年),頁1-8;林耀華:《金翼-中國家族制度的社會學研究》(北京:生活.讀書.新知三聯書店,2007年),頁1-4。

4. 錢杭:《中國宗族制度新探》(香港:中華書局有限公司,1994年),頁74-75。

5. 秦海瀅:〈常建華:《明代宗族研究》〉,《歷史人類學學刊》,4卷1期(2006年4月),頁130-133。

6. 常建華:《明代宗族研究》(上海:上海人民出版社,2005年),頁1-10。

7. 周建新:〈人類學視野中的宗族社會研究〉,《民族研究》,1期(2006年1月),頁94。

8. (英)莫里斯.弗里德曼著、劉曉春譯:《中國東南的宗族組織》(上海:上海人民出版社,2000年),頁1-5、63;周建新:〈人類學視野中的宗族社會研究〉,頁94。

9. 科大衛、劉志偉:〈宗族與地方社會的國家認同——明清華南地區宗族發展的意識形態基礎〉,《歷史研究》,3期(2000年6月),頁3-14;科大衛:《皇帝和祖宗——華南的國家與宗族》(江蘇:江蘇人民出版社,2010年),頁1-18。

10. 鄭振滿:《明清福建家族組織與社會變遷》(北京:中國人民大學出版社,2009年),頁207-208。

11. 嚴忠明:〈《豐湖雜記》與客家民系形成的標誌問題〉,《西南民族大學學報(人文社科版)》,25卷9期(2004年9月),頁37-38。

12. 肖艷平:〈從「客家民系」到「客家族群」——客家研究概念之轉變〉,《嘉應學院學報(社會科學版)》,28卷10期(2010年10月),頁13;羅香林:《客家研究導論》(上海:上海文藝出版社,1992年),頁1-24。

13. 劉佐泉:《客家歷史與傳統文化》(河南:河南大學出版社,2003年),頁1-5;(日)瀨川昌久著、河合洋尚、姜娜譯:《客家:華南漢族的族群性及其邊界》(北京:社會科學文獻出版社,2003年)。

14. 丘權政主編:《客家與近代中國》(北京:中國華僑出版社,1999年),頁108-123;張衛波:〈東江文化與東江革命根據地的歷史傳統〉,《惠州學院學報(社會科學版)》,30卷1期(2010年2月),頁23-26。

15. 黃崇岳、楊耀林:《客家圍屋》(廣州:華南理工大學出版社,2006年),頁1;王其鈞:《圖解中國民居》(新北:楓書坊文化出版社,2015年),頁202。

16. 余英:〈客家建築文化研究〉,《華南理工大學學報(自然科學版)》,25卷1期(1997年1月),頁14-24;龔建華、余悅:〈中州古風與地方傳統的融合——贛南客家圍屋的文化內涵〉,《中州學刊》,01期(2009年1月),頁164-169。

17. 黃崇岳、楊耀林:《客家圍屋》,頁1-2,145-146。

18. 胡小紅:〈客家圍屋建築特徵及其傳統文化特色詮釋〉,《現代商貿工業》,24卷3期(2012年2月),頁71-72;袁君煊:〈客家圍屋軍事防禦藝術管窺〉,《西安建築科技大學學報(社會科學版)》,34卷4期(2015年8月),頁44-48。

19. 楊星星:《清代歸善縣客家圍屋研究》(華南理工大學博士論文,2011年),頁I- II。

20. 孔永松、李小平:《客家宗族社會》(福州:福建教育出版社,1995年),頁1-2。

21. 林曉平著、林多賢、羅勇編:《客家社會與文化研究(上)客家祠堂與文化研究》(哈爾濱:黑龍江人民出版社,2006年),頁3。

22.《豐湖雜記》一文由任職禮部的惠州豐湖書院山長徐旭曾所撰,當中被載入《徐氏族譜》。參閱嚴忠明:〈《豐湖雜記》與客家民系形成的標誌問題〉,頁37-38。

23. (清)顧祖禹:《讀史方輿紀要》(上海:商務印書館,1937年),卷103,〈廣東4〉,頁4255。

24. 譚力浠、朱生燦:《惠州史稿》(惠州:中共惠州市委黨史研究小組辦公室,惠州市文化局,1982年),頁36。

25. 嚴忠明:〈《豐湖雜記》與客家民系形成的標誌問題〉,頁37-38。

26. 順治十八年(1661),被遷去的田地及山塘面積佔原有的9261頃中約20%;荒棄卻可耕種土地、山塘面積更多約2200頃。參閱楊星星:《清代歸善縣客家圍屋研究》(華南理工大學博士論文,2011年),頁19。

27. 在復界初期,清廷先恢復惠州農業,田地山塘約3950000頃,賦稅收入達38000石,反映農業經濟生產持續穩定恢復與發展。另外亦頒布「開海貿易令」,惠州從中亦能恢復商業貿易與運輸業等經濟活動。參閱譚力浠、朱生燦:《惠州史稿》,頁47;楊星星:《清代歸善縣客家圍屋研究》(華南理工大學博士論文,2011年),頁26。

28. 惠陽市地方志編纂委員會編:《惠陽縣志(上)》(廣州:廣東人民出版社,2003年),頁1。

29. 參閱附錄1:葉公肖像。

30. 葉邑背後還帶有古人對哲學思想的信仰。與葉公有關的字詞中,楚為林,戍通樹;諸梁二字,諸通株,梁為大樹。四字中,共出現五個「木」字或部首,合起來就是一個「森」字,而楚國為荊楚,又是森林之國,與樹木、葉是息息相關的關係。參閱惠州葉氏歷史文化傳承編委會:《惠州葉氏歷史文化傳承》(2021年),頁41。

31. 惠州葉氏歷史文化傳承編委會:《惠州葉氏歷史文化傳承》,頁16。

32.(南宋)鄭樵著:《通志略》(上海:上海古籍出版社,1990年),卷27,〈氏族略第3〉,頁41。

33. 春秋過後,葉邑領土規劃範圍與名字也出現不同變化。葉邑先後被改稱為葉陽、葉縣,並屬於南陽郡,直至到1983年被改屬平頂山市。

34. 參閱附錄2:曲水樓葉氏世系的遷徙歷程;附錄3:南陽葉氏於惠陽區內三次遷徙路線示意圖

35. 但因在外奔波勞累,葉茂蘭在真正動工前病逝,興建曲水樓一事則被擱置。後來,其膝下兒子,長子葉繼高(1732- 1793),次弟葉繼謨(1737-1783)、葉繼昌(1739-1786)、葉繼芳(1742-1791)、葉繼業(1744-1801),兄弟共五人則繼承其遺志。當曲水樓落成後,除了三子葉繼昌被留在求水嶺,其他四子決定與祖母何祖妣(1689-1772)、母親黃祖妣(1708-1773)共同遷往父親購置之地,因此葉茂蘭被稱為曲水樓四世祖,兒子五人則被稱為曲水樓五世祖,而求水嶺老屋依然聚族了葉繼昌的子孫。參閱附錄2:曲水樓葉氏世系的遷徙歷程。

36. 楊星星:《清代歸善縣客家圍屋研究》(華南理工大學博士論文,2011年),頁26-27。

37. 楊星星:《清代歸善縣客家圍屋研究》(華南理工大學博士論文,2011年),頁40。

38. 錢杭:《中國宗族制度新探》,頁79。

39. 在洋納村現存的葆素新居、光記新居、卓立新居、緝清新居等都距離曲水樓不出5-20分鐘的路程。

40. 參閱附錄4:洋納村村民葉潤源先生訪問。

41. 參閱附錄4:洋納村村民葉潤源先生訪問。

42. 建築與文化國際學術討論會:《ISAC2002建築與文化2002國際學術討論會論文集》(江西,廬山,2002年),頁534。

43. 首次加建是由長房(葉繼高)七世孫,葉景雍(1780-1859)於嘉慶七年主持興建外牆和四個角樓部。當中第二次加建是發生於道光年間(1782-1850)加建連接四邊瓦面之圍牆及通路。第三次加建是於光緒三年(1877)加建正門樓屋一連五座,並冠名為「南陽新居」。另外,更於民國十六年(1927)建造正門前的禾場與魚塘。參閱重修《曲水樓葉氏族譜》編輯委員會:《曲水樓葉氏族譜(重修本)》,頁21。

44. 參閱附錄5:曲水樓平面圖。

45. 參閱附錄6:曲水樓正門圖。

46. 根據葉潤源先生表示,初代曲水樓內的廂房均為兩層為主;而光緒三年(1877)加建成的「南陽新居」的外圍部分則為三層為主;另外亦存有部分兩層單間建築。參閱附錄4:洋納村村民葉潤源先生訪問。

47. 黃崇岳、楊耀林:《客家圍屋》,頁1;王其鈞:《圖解中國民居》,頁202。

48. 參閱附錄7:中客廳的家訓楹聯。

49. 何國強:《圍屋裡的宗族社會 廣東客家族群生計模式研究》(南寧:廣西民族出版社,2002年),頁3。

50. 唐孝祥:〈論客家聚居建築的美學特徵〉,《華南理工大學學報(社會科學版)》,3卷3期(2001年9月),頁44。

51. 吳衛鳴:《明清祖先像圖式研究》(北京:社會科學文獻出版社,2020年),頁16。

52. 參閱附錄8:位於上天街與長天街之間的公共廚房。

53. 余英:〈客家建築文化研究〉,頁15-18。

54. (美)費蘭克.G.戈布爾著、呂明、陳紅雯譯:《第三思潮:馬斯洛心理學》(上海:上海譯文出版社,2006年),頁40。

55. 王其鈞:《圖解中國民居》,頁202。

56. 重修《曲水樓葉氏族譜》編輯委員會:《曲水樓葉氏族譜(重修本)》,頁7。

57. 袁君煊:〈客家圍屋軍事防禦藝術管窺〉,頁45。

58. 參閱附錄9:曲水樓的建築材料。

59. 胡小紅:〈客家圍屋建築特徵及其傳統文化特色詮釋〉,頁71。

60. 建築與文化國際學術討論會:《ISAC2002建築與文化2002國際學術討論會論文集》,頁536。

61. 但是用泥土組成的土坯磚始終防水性能較差,若漏水滲入的話,牆壁很快都會倒塌。所以就算經歷百多年,南陽新居與曲水樓外牆部分依舊如一,但內部住宅區域撇除長年無人居住,牆體已經基本出現大型倒塌。參閱楊星星:《清代歸善縣客家圍屋研究》(華南理工大學博士論文,2011年),頁162;江金波:〈圍龍屋——最具代表性的客家建築文化景觀〉,《嶺南文史》,S1期(2004年12月),頁19;附錄9:曲水樓的建築材料。

62. 楊星星:《清代歸善縣客家圍屋研究》(華南理工大學博士論文,2011年),頁148;附錄10:內外牆的防禦設計。

63. 李秋生:《贛南客家傳統民居的文化內涵初探》(尚未發表,長安大學碩士論文,2011年),頁37。

64. 惠州葉氏歷史文化傳承編委會:《惠州葉氏歷史文化傳承》,頁83;附錄10:內外牆的防禦設計。

65. 楊星星:《清代歸善縣客家圍屋研究》(華南理工大學博士論文,2011年),頁92。

66. 即外圍使用的青磚疊澀與內圍部分的木挑樑。

67. 因為曲水樓兩側住宅區域坍塌嚴重,並佈滿綠植,導致無法考證能夠走上走馬廊的通道在哪裡。參閱惠州葉氏歷史文化傳承編委會:《惠州葉氏歷史文化傳承》,頁83。

68. 因為年久失修,左右內、外圍的走馬廊已在2022年開始倒塌,目前只有正門位置仍有保存完整的走馬廊外貌。參閱附錄10:內外牆的防禦設計。

69. 建築與文化國際學術討論會:《ISAC2002建築與文化2002國際學術討論會論文集》,頁536。

70. 建築與文化國際學術討論會:《ISAC2002建築與文化2002國際學術討論會論文集》,頁536。

71. 直到今天,除了新中國後的全民大煉鋼將門內建築物料拆走外,各大門位置仍然是穩固及較為保存完整。

72. 王其鈞:《中國建築圖解詞典》(臺灣:楓樹坊文化出版社,2017年),頁15。

73. (漢)鄭玄注(唐)賈公彥疏:《周禮注疏》(上海:上海古籍出版社,1990年),〈卷10〉,頁151。

74. 王世舜:《莊子注譯》(濟南:齊魯書社,2009年),卷2,〈齊物論〉,頁25。

75. 建築與文化國際學術討論會:《ISAC2002建築與文化2002國際學術討論會論文集》,頁534。

76. 現在前往曲水樓的小路旁邊仍然存在從清代種下多達166年的龍眼古樹。參閱建築與文化國際學術討論會:《ISAC2002建築與文化2002國際學術討論會論文集》,頁535;附錄4:洋納村村民葉潤源先生訪問。

77. 楊星星:《清代歸善縣客家圍屋研究》(華南理工大學博士論文,2011年),頁146-147;李秋生:《贛南客家傳統民居的文化內涵初探》(尚未發表,長安大學碩士論文,2011年),頁46。

78. 韓增祿:《易學與建築》(遼寧:沈陽出版社,1999年),頁18-21。

79. 楊星星:《清代歸善縣客家圍屋研究》(華南理工大學博士論文,2011年),頁79-80。

80. 參閱附錄11:惠陽區圍龍屋平面示意圖。

81. 楊星星:《清代歸善縣客家圍屋研究》(華南理工大學博士論文,2011年),頁92。

82. 參閱附錄12:帶圍龍圍屋平面示意圖。

83. 楊星星:《清代歸善縣客家圍屋研究》(華南理工大學博士論文,2011年),頁81。

84. 徐小娟:《贛南圍屋空間特徵與傳承創新設計策略研究》(尚未發表,華南理工大學博士論文,2021年),頁57。

85. 根據葉潤源先生與葉永華先生表示,女生以前是不可以踏進祠堂。後來男女平等後女生能夠參與拜祭。但因為女生有月事,所以立下只有男生上香給祖先牌,女生只能燒香給龍神的規矩。參閱附錄4:洋納村村民葉潤源先生訪問;附錄14:洋納村村民葉永華先生訪問。

86. 余英:〈客家建築文化研究〉,頁23。

87. 鄭振滿:《明清福建家族組織與社會變遷》,頁15-17。

88. 由於程朱理學的興起,明清時期的祭祀文化逐漸吸收北宋前宗族祭祀的模式,脫離以寺廟進行祭拜,而逐漸建立自家的家祠。參閱何淑易:《士人與儒禮:元明時期祖先祭禮之研究》(尚未發表,國立台灣師範大學博士論文,2007年),頁17。

89. (周)荀況撰、廖名春、鄒新明校點:《荀子》(沈陽:遼寧教育出版社,1997年),卷19,〈禮論〉,頁89。

90. 梁錦梅:〈客家文化形成、傳播與地理環境關係芻議〉,《嘉應學院學報(哲學社會科學)》,21卷2期(2003年4月),頁110。

91. 陳志華撰、李秋香編:《宗祠》(北京:生活.讀書.新知三聯書店,2006年),頁16。

92. 馮爾康:《中國古代的宗族與祠堂》(北京:商務印書館國際有限公司,1996年),頁57。

93. 馮爾康:《中國古代的宗族與祠堂》,頁46。

94. 以前洋塘流傳一句說話「要豬要羊來洋塘」,以往五牲供品包括雞、鴨、鵝、豬肉、魚,而現在簡化程序後只需準備雞即可。參閱附錄13:祭祀情況;附錄14:洋納村村民葉永華先生訪問。

95. 參閱附錄4:洋納村村民葉潤源先生訪問;附錄14:洋納村村民葉永華先生訪問。

96. 馮江:《祖先之翼 : 明清廣州府的開墾、聚族而居與宗族祠堂的衍變》(北京:中國建築工業出版社,2010年),頁228。

97. 崔高維校點:《禮記》(沈陽:遼寧教育出版社,2000年),〈郊特牲〉,頁88。

98. 馮爾康、閻愛民:《宗族史話》,頁6。

99. 馮爾康:《中國古代的宗族與祠堂》,頁57。

100. 陳志華撰、李秋香編:《宗祠》,頁17。

101. 唐孝祥:〈論客家聚居建築的美學特徵〉,頁44。

102. 林曉平著、林多賢、羅勇編:《客家社會與文化研究(上)客家祠堂與文化研究》,頁148。

103. 孔永松、李小平:《客家宗族社會》,頁31;林曉平著、林多賢、羅勇編:《客家社會與文化研究(上)客家祠堂與文化研究》,頁148。

104. 孔永松、李小平:《客家宗族社會》,頁73。

105. 馮江:《祖先之翼 : 明清廣州府的開墾、聚族而居與宗族祠堂的衍變》,頁227。

106. 楊星星:《清代歸善縣客家圍屋研究》(華南理工大學博士論文,2011年),頁27。

107. 惠州葉氏歷史文化傳承編委會:《惠州葉氏歷史文化傳承》,頁50。

108. 惠州葉氏歷史文化傳承編委會:《惠州葉氏歷史文化傳承》,頁50。

109. 楊星星:《清代歸善縣客家圍屋研究》(華南理工大學博士論文,2011年),頁11。

110. 楊星星:《清代歸善縣客家圍屋研究》(華南理工大學博士論文,2011年),頁11。

111. 孔永松、李小平:《客家宗族社會》,頁95。

112. 現在曲水樓北側部分仍有一座私塾殘垣,牆身亦佈滿植物。參閱建築與文化國際學術討論會:《ISAC2002建築與文化2002國際學術討論會論文集》,頁535。

113. 科大衛、劉志偉:〈宗族與地方社會的國家認同——明清華南地區宗族發展的意識形態基礎〉,頁5。

114. 科大衛、劉志偉:〈宗族與地方社會的國家認同——明清華南地區宗族發展的意識形態基礎〉,頁7。

115. 參閱附錄15:曲水樓上廳神龕位置。

116. 參閱附錄4:洋納村村民葉潤源先生訪問。

117. 鄧苗:《宗族與地方社會的文化互動——以浙南四村為中心的考察》(尚未發表,溫州大學碩士論文,2012年),頁40。

118. 孔永松、李小平:《客家宗族社會》,頁95。

119. 劉佐泉:《客家歷史與傳統文化》,頁237。

120. 參閱附錄16:「聖旨」與「奉天敕命」牌匾。

121. 參閱附錄4:洋納村村民葉潤源先生訪問。

122. 除了曲水樓外,葆素新居兩側也有旗杆碣,展現家族榮譽。參閱附錄17:曲水樓與葆素新居附近的旗杆碣。

123. 鄧苗:《宗族與地方社會的文化互動——以浙南四村為中心的考察》(尚未發表,溫州大學碩士論文,2012年),頁40。

124. 吳衛鳴:《明清祖先像圖式研究》,頁22。

125. 陳志華撰、李秋香編:《宗祠》,頁8。

126. 鄧苗:《宗族與地方社會的文化互動——以浙南四村為中心的考察》(尚未發表,溫州大學碩士論文,2012年),頁10。

127. 吳衛鳴:《明清祖先像圖式研究》,頁16。

128. 吳衛鳴:《明清祖先像圖式研究》,頁16。

129. 錢穆:《中國文化史導論》(上海:正中書局,2020年),頁42。

130. 重修《曲水樓葉氏族譜》編輯委員會:《曲水樓葉氏族譜(重修本)》,頁8。

131.在曲水樓內圍住宅中,少數富裕家庭內會有精美的木雕和灰塑等裝飾,而一般住宅範圍都是土坯磚,梁架也沒有裝飾,反映經濟力量的不平衡。參閱建築與文化國際學術討論會:《ISAC2002建築與文化2002國際學術討論會論文集》,頁536。

132. 仲兆宏:《晚晴常州宗族與社會事業》(尚未發表,蘇州大學博士論文,2010年),頁168。

133. 何煥昌主編、中共惠州市委黨史研究室編:《中國共產黨惠陽地區歷史大事記 1919.5-1988.2》(北京:中共黨史出版社,2008年),頁4。

134. 惠陽市地方志編纂委員會編:《惠陽縣志(上)》,頁280、491;政協惠陽縣委員會文史資料研究委員會編:《惠陽文史資料(第六輯)》(政協惠陽縣委員會文史資料研究委員會,1992年),頁4。

135. 參閱附錄4:洋納村村民葉潤源先生訪問;附錄18:南陽新居外牆受損部分

136. 族譜記載,曲水樓於1941年共燒毀民房共120多間,共佔曲水樓樓房近40%。然而關於房屋燒毀的歷史只有被記載於族譜上,多少難以考證房屋的損毀情況的真偽。參閱重修《曲水樓葉氏族譜》編輯委員會:《曲水樓葉氏族譜(重修本)》,頁10。

137. 重修《曲水樓葉氏族譜》編輯委員會:《曲水樓葉氏族譜(重修本)》,頁273-274。

138. 重修《曲水樓葉氏族譜》編輯委員會:《曲水樓葉氏族譜(重修本)》,頁143。

139. 丘權政主編:《客家與近代中國》,頁461。

140. 崔高維校點:《禮記》,〈大學〉,頁222。

141. 劉黎明:《祠堂.靈牌.家譜——中國傳統血緣親族習俗》(成都:四川人民出版社,1993年),頁136-137。

142. 何國強:《圍屋裡的宗族社會 廣東客家族群生計模式研究》,頁3。

143. 清代周田屬於碧甲司巡檢於淡水所管理的鄉村。因為其是一個未經開發且人煙稀少的山區,極為適合在此扎居。

144. 該地土地貧瘠,土質又以沙質地為主,附近又是沼澤,因為得名「沙坑」。。

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

歡迎留言:

請登入/登記成為會員後留言