民国时期相声发展初探

吴家儿

2024年4月

谢 辞

本毕业论文,承蒙 何其亮 教授悉心指导,得以完成,谨此衷心感谢。又撰写论文期间,曾得下列机构予以协助,本人併此致谢。

一、香港树仁大学图书馆

二、香港大学图书馆

三、香港中央图书馆

相声是中国民众喜爱的曲艺表演艺术之一,目前在不同的电视节目,例如综艺娱乐节目、文献专题片,都能看见它的身影。现代相声形成于清代后期(1636—1911),学界对于谁是相声的创始人,主要存在两种说法。其一,一些学者认为朱绍文(1829—1904)是创始人。他因生活困苦,转而到天桥撂地说相声而开创了相声表演;1其二,学者认为张三禄(?—?)才是创始人。他原是一名北京的八角鼓丑角艺人,后改说相声。2但不论谁是相声的开创者,他们都有一个共通点,就是希望透过相声谋生。而他们在卖艺谋生的过程中,也推动了相声的发展。在民国年间(1911—1949)相声的发展逐步成熟,例如相声的演出地点由露天场地进入茶社、综合性娱乐场所等,与其他曲种同场表演、相声艺人亦变得小有名气,在中华人民共和国成立后,更被称为相声名家,反映民国年间是相声发展的关键时期。故此,本文尝试梳理民国时期相声的发展情况,研究范围包括:相声表演场地、相声内容和相声艺人的社会及经济地位。通过相声艺人回忆录、1949年前出版的报纸及画刊,以及近人研究成果的运用,结合一手史料和二手史料作出探究。

现时有关相声的研究材料可分为六类,分别是相声艺人回忆录、1949年前出版的报纸及画刊、相声作品集、曲艺专书、相声史专书,以及学术论文。

第一,在相声艺人回忆录方面,可分为艺人的个人回忆录,以及由多个艺人回忆文章辑录而成的回忆录。现在可见的个人回忆录主要有侯宝林(1917—1993)的《我的青少年时代》,3侯珍(1952—)、谈宝森(?—?)编的《侯宝林和他的儿女们》,4侯錱(1952—)编的《一户侯说:侯宝林的自传和逸事》,5刘连群(1943—)的《马三立别传》,6马景雯(?—?)和张宝明(?—?)合着的《我和爸爸马三立》,7张立林(1945—)为其父亲编撰的《相声名家张寿臣传》,8陈涌泉(1932—)口述、蒋慧明(1971—)整理的《清门后人:相声名家陈涌泉艺术自传》等。9另外,由多个艺人回忆文章辑录而成的回忆录,则有张苌(?—?)等着的《笑林十大巨星》,10张跃铭(?—?)着的《中国十二笑星》等。11回忆录的内容主要记载相声艺人的生平、在民国时期和中华人民共和国成立后的演出经历,对于相声研究有重要价值。其中相声艺人在民国时期的演艺经历,是此次研究的重要参考资料。值得留意的是,回忆录在大多数情况下是由艺人或艺人的子女所撰写,较大机会以个人情感为主导。又或是事隔久远,而出现记忆溷乱,使论述出现偏颇。更为重要的是上述回忆录的共同点是在1949年后出版,回忆录的作者会否因配合共产党的政策,而刻意控诉艺人在过去社会的悲惨经历,导致内容有所偏颇,也是运用史料时要注意的一点。

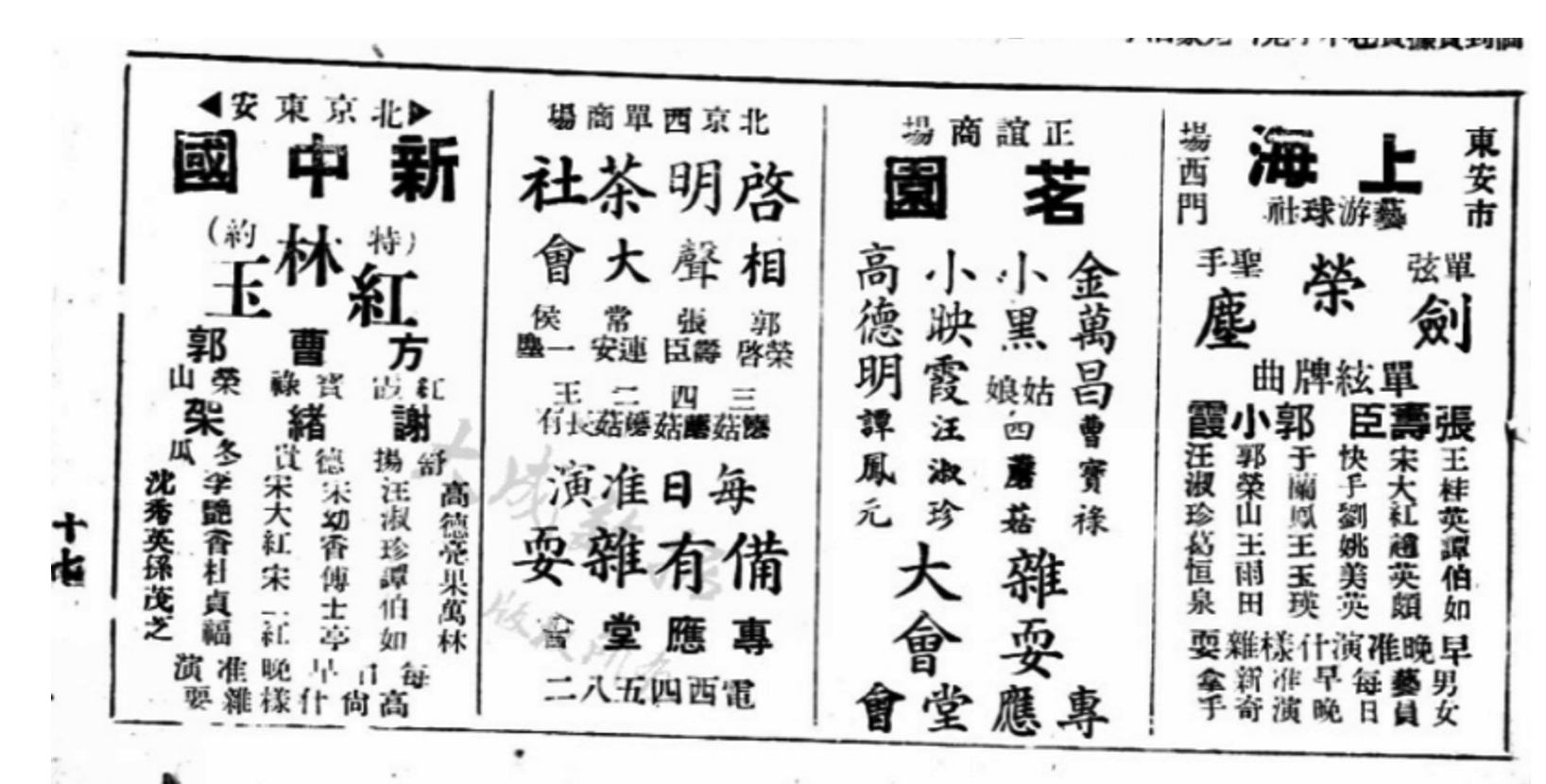

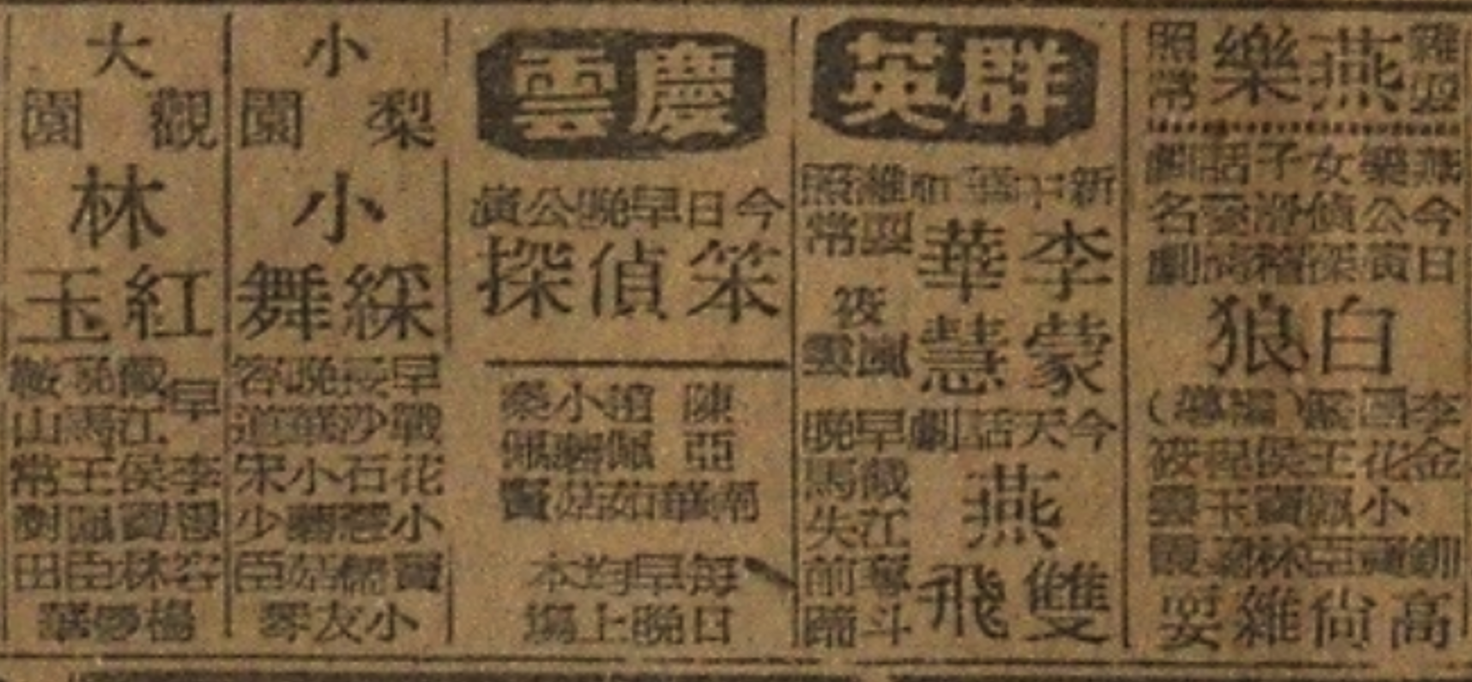

第二,在1949年前出版的报纸及画刊方面,主要有天津的《大公报》、《益世报》、《华北新报》、《游艺画刊》、《立言画刊》和《一四七画报》等。当中《大公报》和《益世报》先后于1902年和1915年在天津创办,是民国时期最具影响力的两份报纸。《华北新报》创刊于1944年,是日本侵华后华北地区最具影响力的报纸。三份报纸对于相声的记载,共有四种类型。其一,为人们对相声的评论,如1928年2月1日刊登于《大公报》署名为醉生的〈相声概谈〉述及相声的起源、分析了相声的表演技巧和作品结构等,并强调相声是“艺术之一”。12其二,为广播电台的节目单,如1928年5月19日刊登于《大公报》的“园津台今日放送节目”单。13其三,为相声艺人于小梨园等地方演出的广告,如1944年9月28日刊登于《华北新报》侯宝林、赵佩茹(1914—1973)等人在大观园等地的演出。14其四,为相声艺人在社会上的遭遇,如1936年6月28日常连安(1899—1966)被殴事件等。15而在画刊方面,《游艺画刊》在1940年天津创刊,并由着名戏剧评论家潘侠风(1914—1993)主编,是民国的综合娱乐戏剧画报。而《立言画刊》和《一四七画报》先后于1938年和1946年在北京创刊,分别属于娱乐性画刊和通俗画刊。三份画刊对于相声的记载,共有两种类型。其一,相声艺人的酬金,如《一四七画报》刊登了侯宝林的酬金。16其二,相声界的动向,如《游艺画刊》提及相声艺人相隔二百四十里说对口相声的事件。17因此,这些1949年前出版的刊物能够与相声艺人回忆录互相补足。

第三,在相声作品集方面,可分为艺人的个人作品集,以及由多位艺人作品辑录而成的作品集。艺人的个人作品集主要有侯宝林着的《侯宝林相声选》收录了四十三篇的对口相声文本,如《改行》、《戏剧与方言》等;18马三立(1914—2003)口述、陈笑暇(?—?)等整理的《马三立相声选》收录了四十段的相声内容,如单口相声《偏方》、对口相声《开粥厂》、三人相声《扒马褂》等;19中国曲艺家协会天津分会编的《常宝堃相声选》整理了二十篇的相声文本,如《打桥票》、《牙粉袋儿》、《方言土语》等;20张立林、王文章(1951—)编的《张寿臣表演相声精品集》整理四十段的相声内容,如《小神仙》、《化蜡扦儿》、《娃娃哥哥》等。21而由多位艺人作品辑录而成的作品集,则有吴文科(1963—)选编的《中国相声精粹》、22冯不异(?—)、刘英男(1929—)主编的《中国传统相声大全》共四册、刘英男主编的《中国传统相声大全补遗》等,23当中主要收录了1949年前后的单口相声、对口相声和群口相声的文本。可见,相声的作品集是研究相声内容的重要资料。

第四,在曲艺专书方面,现在可见的着作较多,内容主要探讨曲艺中各种项目,如鼓曲、弹词、评书、快板、相声等的历史源流,分析它们的艺术性质等。例如,侯宝林、汪景寿(1933—2006)、薛宝琨(1935—2016)在1980年出版的《曲艺概论》当中有关相声的内容,主要在第七章作论述。作者先探讨相声的历史源流,然后分析相声的表演形式、结构等。24姜昆(1950—)、戴宏森(1933—2017)在2005年出版的《中国曲艺概论》集中探讨曲艺的本质、曲艺与表演、曲艺与文学、曲艺与音乐、曲艺与民俗之间的关係。25姜昆、倪锺之(1936—2016)在2005年出版的《中国曲艺通史》主要在第八章谈及民国时期相声由撂地走上舞台的过程、相声广泛传播的原因、名家与作品。26田莉(1961—)在2015年出版的《声韵閒情:中国曲艺》在第六章简介与相声相关的内容。作者主要解释相声的“说学逗唱”基本功,指出相声具有幽默与讽刺的特点,以及介绍相声名家和作品。27蔡源莉 (1942—)在2016年出版的《民国曲艺史》主要在第三章阐述相声的内容。当中重点论述相声从撂地走向舞台的过程、相声传播的原因、相声名家与作品。28另外,指出相声的内容很大程度上受政治局势影响。例如,军阀溷战时期、抗日战争年代出现了不少讽刺时弊的作品。整体而言,曲艺史的研究者们对相声的源流演变、艺术特点、名家与作品均有论述,但因篇幅所限使论述的深度不足。

第五,在相声史专书方面,现在可见的着作较少,主要有四本的专着。其一,侯宝林、薛宝琨、汪景寿、李万鹏(1936—2016)在1982年出版的《相声溯源》,全书共分为四章,书中主要梳理了相声在古代的发展过程,指出相声的形成是从“像生”演变为“象声”,然后形成“相声”的历程。29其二,王决(1924—1997)、汪景寿、藤田香(?—?)在1995年出版的《中国相声史》。全书共分为三篇。第一篇是梳理古代相声的流变。第二篇论述清末民初现代相声的形成,谈及清末至民国时期,相声已成为行业。然后简述北京天桥的情况、相声的开场形式等。第三篇主要阐述相声在1949年后至今的发展情况。30其三,陈建华(?—)在2015年出版的《中国相声的源与流》。全书共分为三章。第一章是关于相声在先秦(旧石器时期—公元前221年)、两汉(公元前206—8年,25年—220年)与隋(581—618)唐(618—907)的萌芽与发展。第二章是论述相声在宋(960—1279)、元(1206—1368)、明(1368—1644)、清(1644—1911)的发展。第三章是探讨在民国(1911—1949)和当代(1949—)相声在“明地”、茶社、综合性娱乐场所等地方的经营情况、管理运作。31其四,倪锺之在2015年出版了《中国相声史》。全书分为五篇。当中第一篇是古代篇,论述古代相声的演变。第二篇是近代篇,阐述清朝中期至民初时期,相声形成的原因、考证近代相声的始创人、简介“相声八德”的生平和作品。第三篇是现代篇,谈及相声表演场地演变、相声名家,如张寿臣(1899—1970)的生平和代表作、分析抗日战争和解放战争对于相声内容创作的影响。第四篇是当代篇,分析1949年后的相声发展情况。最后,第五篇是域外篇,探讨相声在在国际上所引起的关注。32整体而言,现时相声史的的着作,清晰地梳理了相声的发展脉络,其中陈建华的《中国相声的源与流》和倪锺之的《中国相声史》对于民国时期相声的分析较为全面,所以是本文的重要参考着作。

第六,在学术论文方面,可分为学位论文和期刊论文。学位论文对于相声的研究主要有两个范畴。其一,为分析新中国成立后的相声文本,如梁羽(?—)的硕士论文〈“十七年"相声文本变迁研究〉探讨在1949年—1966年间相声文本的转变。33陈润楠(?—)的硕士论文〈新中国成立以来的社会变迁与相声《夜行记》的传承与创新〉讨论在1949年后相声《夜行记》文本创作的变化。34其二,为探讨相声的源流,如王譞(?—)的硕士论文〈清末相声的产生研究〉,分析近代相声产生的原因、相声文本对古代文学的继承等。35而期刊论文对于相声的研究主要有三个范畴。第一类是分析相声演出场地的演变,如陈建华的〈相声的艺术演进与表演场所之关係〉,明确指出不同的相声表演场地会影响相声的表演内容。苏全有(1966—)、王淑杰(1995—)的〈论近代以来相声演出载体的变迁〉探讨相声由露天场所走向茶馆、广播等的过程。36第二类是分析相声的史料,如鲍国华(1976—)的〈天津《大公报》载相声史料简释〉,指出《大公报》所载的史料主要有评论、报道和广告。37第三类是对相声艺人的追忆,如吴文科的〈马季作为相声艺术承前启后的一代大家〉、38田莉的〈侯宝林的相声艺术及其文化史意义〉等。39由此可见,现时学术论文对于相声的研究较为单一,主要集中研究清末民初、1949年后的相声发展,以及相声的文本等,较少学术论文针对民国时期的相声作研究。

综上所述,目前有关民国时期相声的学术研究成果,主要出现在曲艺专书、相声史专书的其中一至两个章节,讨论的深度略有不足,而学术论文也较少对民国时期的相声作研究。因此,本文将会集中探讨民国期相声的发展情况。

(一)相声由露天场地走向大棚

相声继清代的发展,于民国年间进入了急促发展的时期。其中一个表现为相声表演场地的转变,从“明地”走向茶社、进入广播电台,再走进综合娱乐场所的过程。

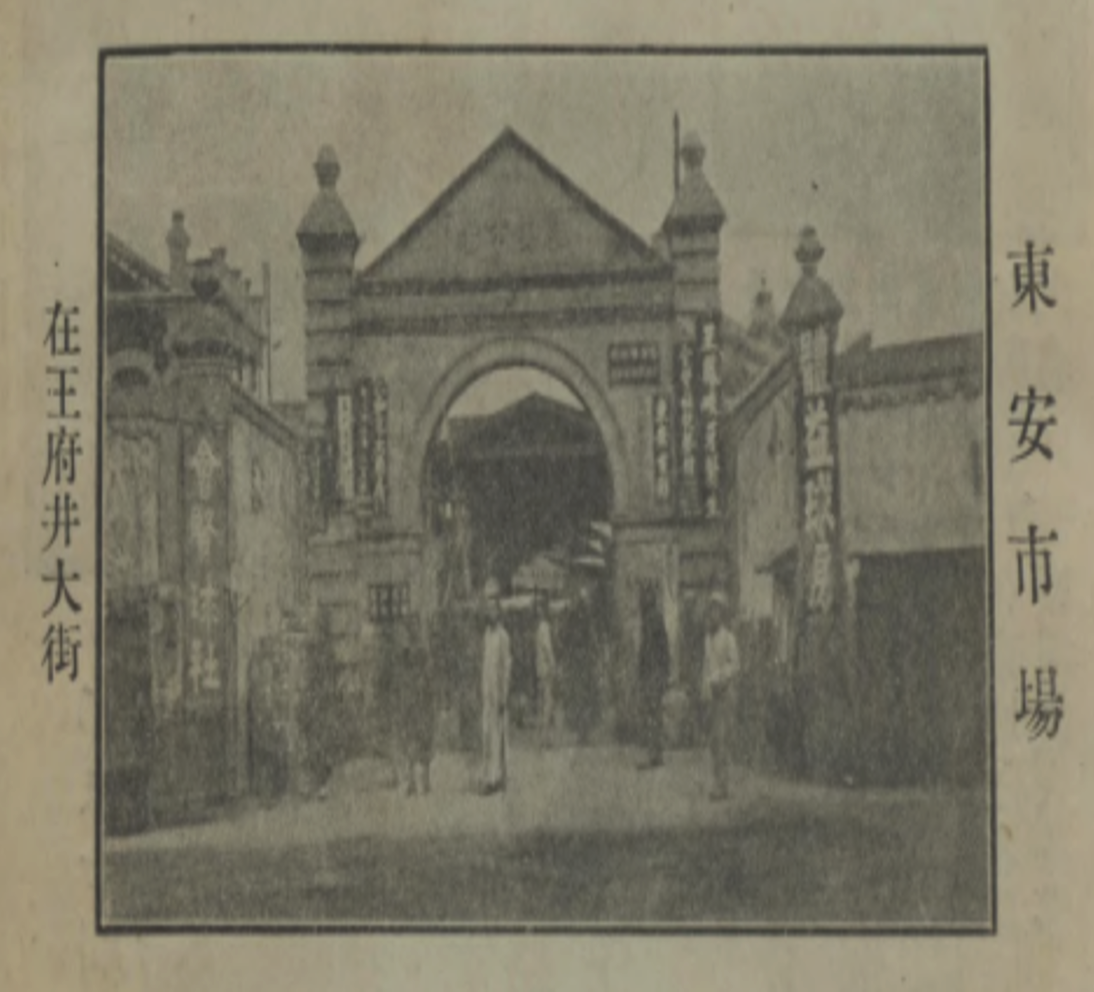

“明地”是指相声艺人在人流众多的露天场地演出,具体而言有撂地、城市各处的娱乐场所、大棚三种演出场地。40相声艺人通常会在北京天桥、东安市场撂地表演。41

资料来源:《中国相声史》P. 215。

资料来源:《铁路公报:京汉线》,1922年,第61期,页2。

在相声表演正式开始前,他们先会佔据一块露天空地,然后用白沙子、石子或沙土撒出一个圆圈当作舞台,稍为分隔与听众的距离,为表演提供空间。当相声表演开始后,艺人会站在圈内表演,而听众则站立围绕在圆圈的外围观看。42首先,艺人在开场的时候会表演“垫话”,即“开场白”或开场小表演来渲染气氛,引起人们的注意。例如,相声艺人表演“白沙撒字”、太平歌词来吸引途人的驻足围观。其中,“白沙撒字”是指艺人从布袋里抓一把沙子,用手捏着沙子在地上写字。而字的内容有对联“画上荷花和尚画,书临汉书翰林书”等;单字“虎”、“福”、“寿”等;四字词语“春景当思”、“唯吾知足”、“黄金万两”都是以上字的字尾作为下字的字头,并且是空心的,43如下图所示:

资料来源:《中国相声史》P. 210。

另外,有些艺人会一边唱太平歌词,一边写字。例如,在演唱太平歌词《十字锦》的时候,把《十字锦》的歌词同时写出来。44当围观的听众逐渐增多的时候,相声艺人便会进入“正活”,即正式开始表演相声作品。由于北京天桥和东安市场本是露天市集,集各类摊贩、商号、娱乐活动于一身的地方,是平民会合休憩之处,所以在这两处听相声的人多为平民。45在1933年7月17日,署名为“晋康”的〈北平的几处相声〉一文刊登于《大公报》,谈及东安市场和天桥的听众和相声内容特点。当中详细地提及天桥、东安市场相声的听众大多数是社会上的平民,例如附近作坊的工人、商铺学徒、人力车夫等,并且指出平民缺乏的是教育修养,迫切需要的是性的调剂,所以相声艺人为迎合听众的需要,便表演“荤相声”,即以男女情色及性行为为主要内容的相声。46而在1948年5月18日,署名为“欧普”的〈相声和人话〉一文刊登于《益世报》,亦指出天桥的相声的表演是最为露骨,都是与“性”相关的低级趣味内容。47可见,撂地时的相声内容较为不健康,围绕着“性”题材。

当相声艺人演完一段相声后,便会向四周的听众“头遍杵”,48即是向听众要钱。而这次要钱的难度是最大的,因为表演结束后就张嘴要钱,听众便会一下子解散离开。在“头遍杵”完结后,艺人便会简单点算金钱,若然发现金钱达不到预期收益,就会在表演第二段相声的时候,中途向听众要钱,称为“二遍杵”。49据《我和爸爸马三立》的记载,提及当时的艺人只说了一段甚至不到一段的单口相声或笑话,就会停在关键情节,向听众要钱,而听众为满足对故事后续发展的好奇心,便会付上金钱。50艺人需要多次要钱的主要原因是演出场地的特殊性。由于演出场地是露天空地,听众来去自由,场地并无设施可以阻止听众在欣赏后不付钱地离去。加上,相声艺人在露天空地演出时,经常受天气限制,要面对“颳风减半,下雨全无”的不稳定情况。艺人们基本上是在维持着日挣日吃的情况,若然遇上连日下雨或下雪,便不知道该如何维持温饱。51因此相声艺人为了保障自身的经济收入,以求三餐温饱,便会多次向听众要钱。可见,露天场地的特殊性,使相声的演出方式变得支离破碎。

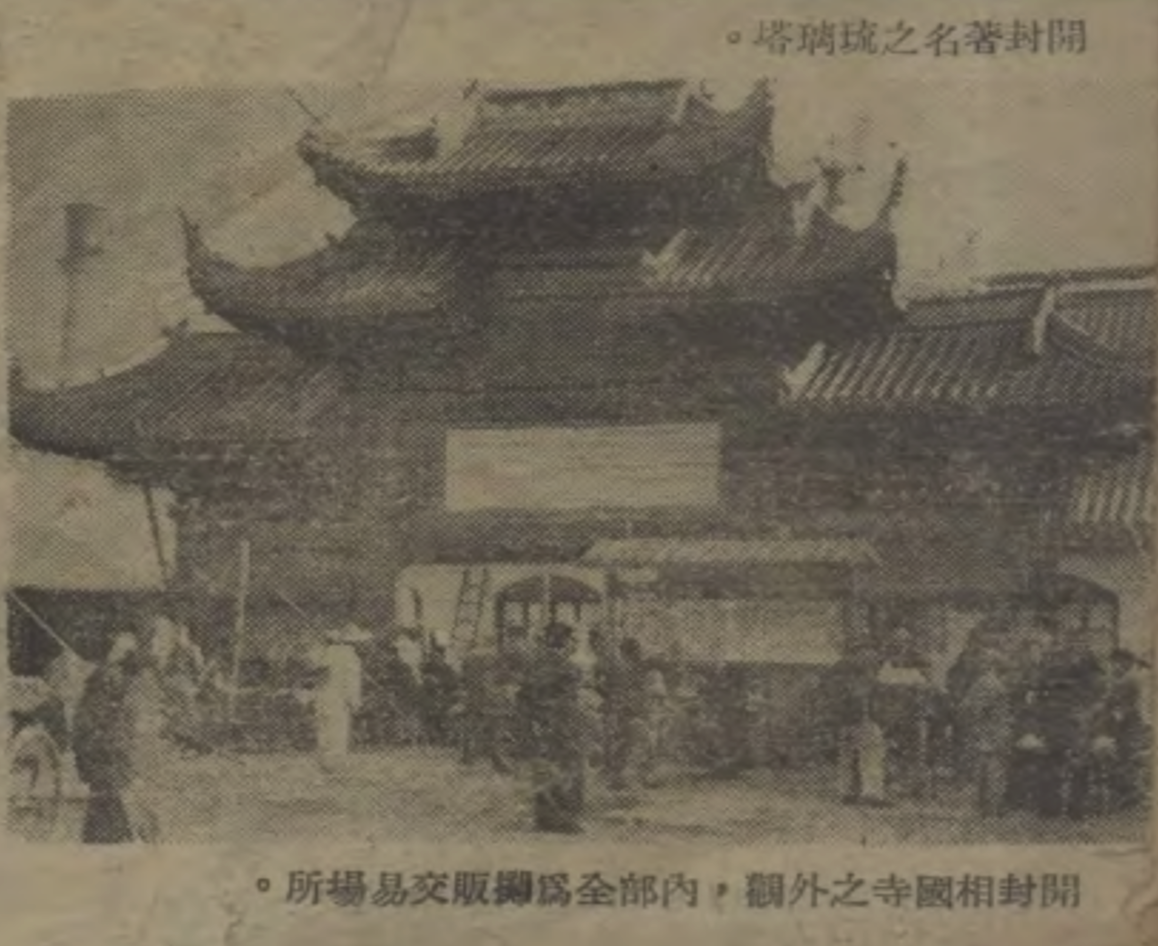

其次,相声艺人会到城市各处的娱乐场所演出,主要包括城镇的庙会、妓院、饭馆等地,流动性比较大。有别于其他的曲艺表演,如评弹、梅花大鼓等演出时须带上乐器,相声艺人能够随时到不同地方演出的原因是艺人的演出行装简单。只需要小竹板和醒木,不需化妆,即可到不同地方演出。庙会是相声艺人不时会前往演出的地方之一,例如南京的孔子庙、上海的城隍庙和开封的相国寺等。52

资料来源:《南京中央日报週刊》,1948年7月11日,第5卷第2期,页4。

相声艺人在庙会临时表演的演出场地设置、方式、内容大致与撂地表演的形式相同。但相声艺人在庙会演出的收益是较为稳定的。因为庙会中有不同的买卖活动,会带来足够的人流,形成可观的听众群。53另外,庙会的时间和地点是较为固定的,以北京为例,每月的农曆初三是土地庙会、初五和初六是白塔寺庙会、初七和初八是护国寺庙会等,54所以喜欢相声的听众会到庙会作支持。

除了庙会外,妓院和饭馆都是艺人常见演出场地。妓院、饭馆老板为吸引更多生意,会聘请走街串巷的相声艺人来演出。让客人在吃饭之馀,也能有娱乐。妓院、饭馆并没有撘建舞台给相声艺人,艺人也不会用白沙子、石子或沙土撒出一个圆圈当作舞台,多数是随便站在一个位置就开始表演。演出的时候亦不会中断表演向听众要钱,而会流畅地完成整个演出,结束后便可以拿钱离开。55例如,侯宝林和马三立都曾经到妓院演出。根据《我的青少年时代》的记载,书中提及侯宝林会随身带着小竹板等工具,哪里有机会就在哪儿演出。56而《马三立别传》则提及马三立在妓院说一段《八扇屏》就可以得到“四大毛”的事情。57

再者,相声艺人亦会在大棚进行演出,主要在北京天桥的大棚和西单商场演出。58大棚内的表演场地是用长板凳围放在大棚的四周,让艺人能够在大棚的中央位置表演,听众则可以坐着或站着观看。59在邻近听众席的位置,还设置了艺人的座位和桌子。桌子上面通常会放着醒木、竹板、扇子等艺人演出时需要用的工具。可见,大棚的演出场地佈置较撂地複杂。

在正式开始演出的时候,艺人会用“白沙撒字”的技艺、开场小唱来招揽观众,或者直接“点买卖”,即是直接开始表演。60其中,相声艺人直接省略开场小表演的原因,是因为他们大多数时间在大棚长驻演出,每日在固定时间、固定地点演出。例如,焦德海(1878—1935)、刘德智(?—1952)曾在大棚固定演出。61艺人演出前可能有听众已经坐在板凳上等待表演的开始,所以有的时候艺人会直接开始演出相声作品。62由于两个相声大棚分别位于天桥和西单商场,因此相声艺人会面对不同的听众,演出的内容亦会相应地作出调整。如前所述,天桥的听众较喜欢以性为题材的相声,因此艺人会较多演出“荤相声”。63相反,西单商场邻近学生区,听众大多是学生、知识分子,为了迎合他们的喜好,相声的内容由“性”转为富趣味性的题材,通常以常识的错综排列、旧时代的纲常伦理关係的颠倒为内容。64故此,艺人在大棚演出时的内容,不只是局限于“性”题材,还有富趣味性的题材。

而大棚的相声艺人要钱的方式,与撂地的艺人相同,都是在演出中段向听众要钱。但是,他们要钱的次数比撂地的艺人要多,有一些艺人能“开十几道杵门子”,即是向听众要钱的次数达十多次。65因为大棚的艺人通常是以团体合作模式演出,一般从每日的早上开始,至晚饭前结束。66当演出节目丰富的时候,要钱的次数也会增加。另外,大棚的艺人需要向地主交场地和板凳租金,以侯宝林为例,他从早上八点就开场演出,一直说到下午一点多。有时他能挣到五百多枚铜板,减去给地主地租,只剩下七、八角钱是他的酬劳。67由于,艺人需要确保自己能赚取足够的金钱来缴交租金和获得收入,所以向听众要钱的次数较撂地的艺人多。可见,大棚的相声艺人要钱的方式,与撂地的艺人相同,但次数较为频繁。

(二)相声进入茶社

在1920年代末至30年代初,相声艺人陆续进入室内表演,其中一个演出场地为茶社。它是由大棚的简陋棚子改造或由砖头建起的砖屋。68茶社是相声、评书等曲艺的专门演出场所。当中比较着名的茶社有天津的连兴茶社、天津的声远茶社、北京的啓明茶社和济南的晨光茶社。69

资料来源:中国近代影像资料库。

资料来源:《游艺画刊》,1943年,第6卷第2期,页25。

天津的连兴茶社是全国第一个专门演出相声的场所,在每日的下午一时至凌晨一时营业。它的场地设置基本上与大棚相似。唯一不同的就是相声艺人休息的地方,大棚内艺人的休息地方只有邻近听众席的演员座位,而茶社内增设了休息室,为艺人提供一个较为宁静的休息空间,使他们能够思考表演内容和顺利进入演出状态。70及后声远茶社、啓明茶社等也模彷了连兴茶社的做法。71

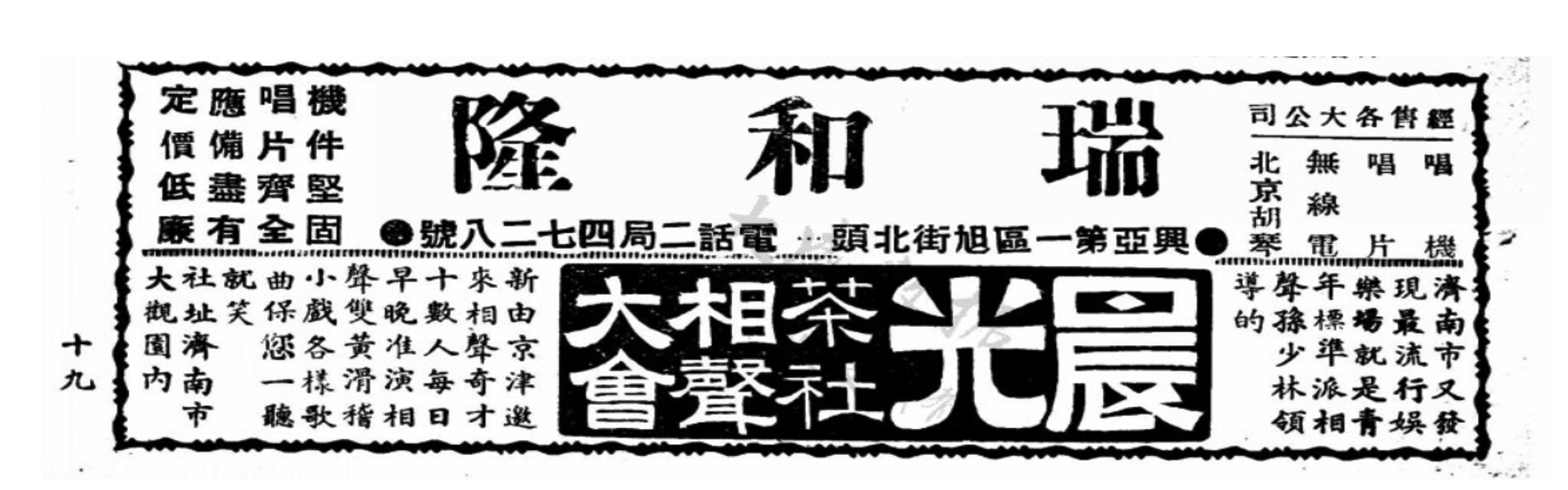

相声艺人在茶社的开场表演,保留了部分露天场地开场表演的传统,主要演唱什不闲、说“垫话”等来渲染现场气氛。例如,艺人演唱属于什不闲调子的“福禄寿喜歌”,而“垫话”的作用是让艺人试探场内的气氛。以张寿臣为例,他所用的“垫话”多是谈及上一场节目,然后在艺人身上找笑料,调侃上一场的艺人,从而引起听众的高涨情绪。而在露天场地用以招揽听众的“白沙撒字”技艺,则没有在茶社内展示。72主要原因是茶社在相声艺人演出前,已经透过画刊的广告进行宣传,例如啓明茶社、晨光茶社都曾在《游艺画刊》刊登过广告。忠实的支持者看到广告后,自然会到场支持。因此,茶社的相声艺人只保留了部分露天场地开场表演的传统。

资料来源:《游艺画刊》,1943年,第6卷第2期,页25。

资料来源:《游艺画刊》,1944年11月15日,第7卷第10期,页23。

资料来源:《游艺画刊》,1944年5月1日,第8卷第9期,页18。

当相声艺人完成开场表演后,便会开始表演相声作品。艺人们会轮流演出,每位艺人每日需要表演五至八段作品。以连兴茶社为例,它位于天津南市的东兴市场。在1942年署名为“杨毅”的〈听曲的低级趣味:东兴市场的茶社〉一文刊登于《三六九画报》,谈及东兴市场的人流主要由平民、富绅、土豪、商人等组成,73由此可以推断连兴茶社的听众,包含不同的社会阶层,而茶社的相声的内容亦由不同性质的题材组成。

由于茶社不收取听众的入场费,所以茶社内仍然保留了向听众要钱的做法。但是要钱的方式与露天场地的方法不一,茶社的做法是在每段节目结束后,茶社的伙计便会代替相声艺人向听众要钱,74以免打断表演的连续性,影响演出效果。而相声艺人在茶社演出后,有两个方法获得收入。其一,由“掌穴”分配收入。“掌穴”是类似现时的行政管理人员。因为艺人大多会建立演出团队在茶社轮流演出,他们需要选出信任的艺人当“掌穴”,负责组织演出事务和分配利润。在整场的演出结束后,“掌穴”便会把要到的钱放在一起,由“掌穴”按照事前约定的来分配酬金。75例如,1917年马德禄、李德锡、焦德海在连兴茶社被推举为“掌穴”,拥有分配利润的权力。76其二,由茶社採用“人头份”分配利润,即是茶社的管理者会把每天演出的总收入,除以演出总人数,便会得到“人头份”,亦是相声艺人的平均收入。然后,根据相声艺人的实力、演出的次数来确定艺人能获得的“人头份”。若然是有名气的相声艺人,便会可能得到两至三份的“人头份”。77一般的相声艺人则有机会得不到一份的“人头份”。其中啓明茶社便是採用 “人头份” 来分配利润,例如张寿臣在未成名前,于啓明茶社得到一点五份的“人头份”。78反映,茶社在一定程度上保障艺人的演出收入。

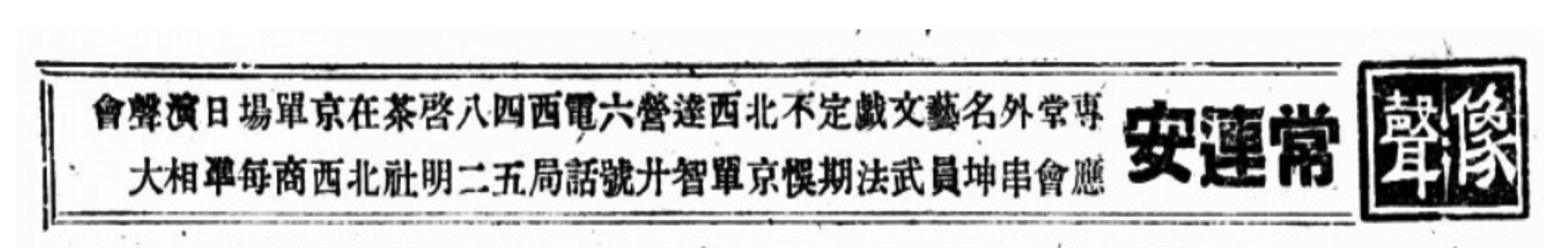

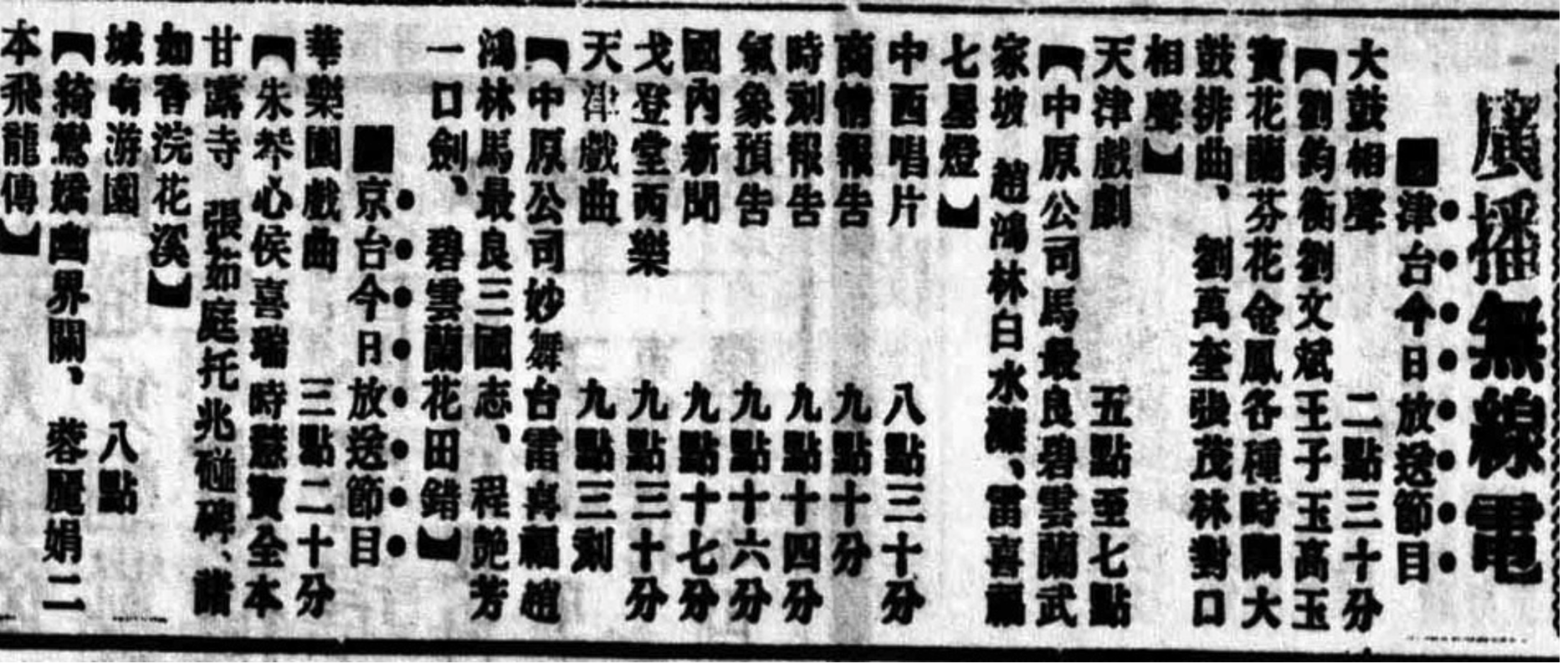

(三)相声进入广播电台

在1920年代末至30年代初,北京、上海、天津等地陆续出现了广播电台。例如,华声广播电台、中华广播电台、天津广播电台特殊电台等。79这些电台除了播放唱片、音乐等节目以外,还会直播曲艺节目以娱乐大众。而相声就是其中之一个曲艺节目,因为其他的表演,如京剧,对于演出场地的要求较高,到电台播音的难度非常大。80相反,相声则注重语言的能力,对演出场地的要求较低,所以相声就是电台其中之一个曲艺节目。

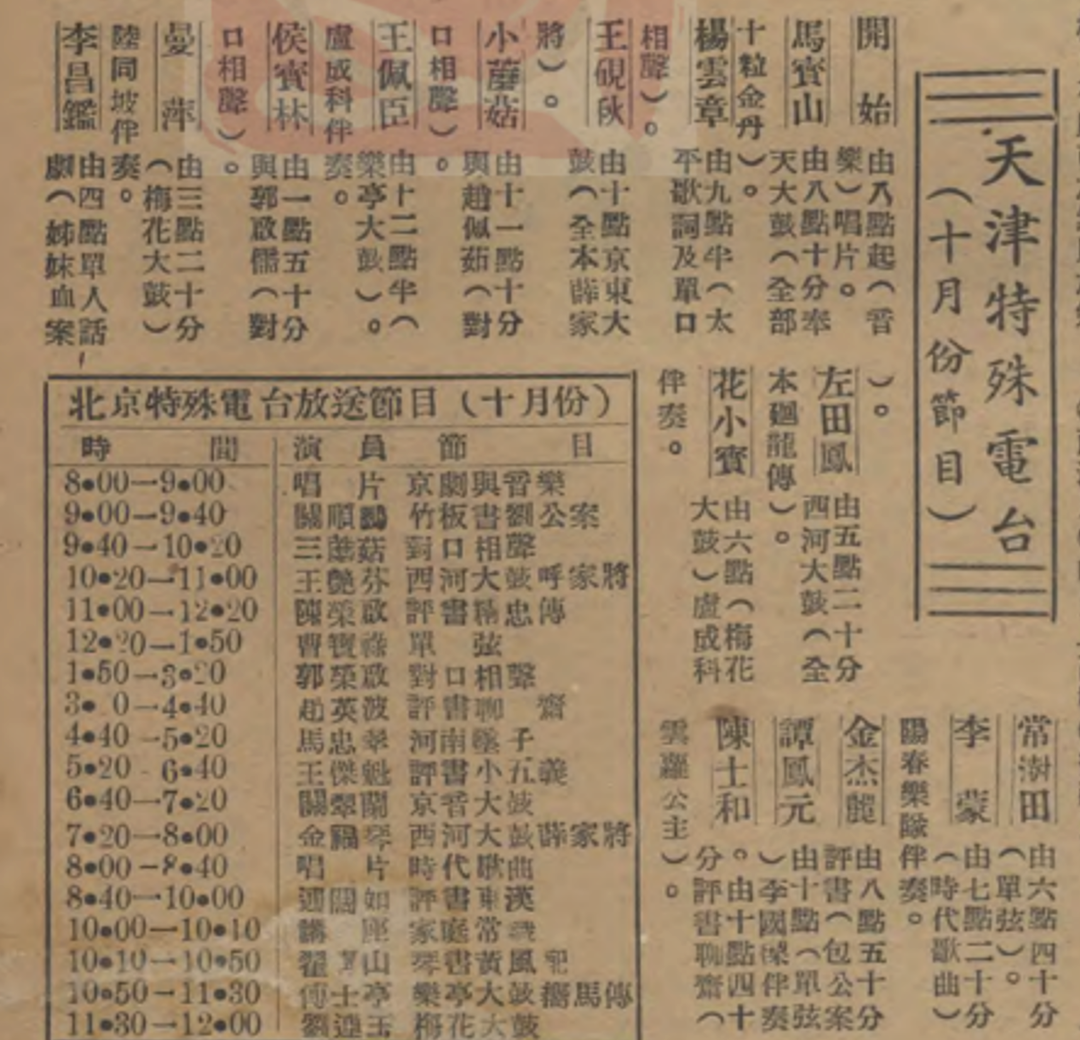

在表演方式方面,相声进入电台后“开场小唱”等环节被省略,变为直接表演作品,而且没有中途停顿。当中有三个形成变化的原因。其一,电台的节目丰富,以1940年北京中央广播台特殊放送节目为例,它在下午四时五十分至五时三十是直播张杰尧(1893—1971)、绪德贵(?—?)的对口相声,紧接着下午五时三十分至六时十分便是单弦的表演,81广播时间紧凑,没有足够的时间让艺人由“开场小唱”开始表演。其二,电台主要运用报纸、画刊在演出前的日子作节目预告,以加强竞争力。例如《天声半月刊》、《大公报》等都刊登过广播电台节目表。所以不需要临时以“白沙撒字”技艺招揽听众。其三,相声广播并没有听众在现场,故此不能在表演中途暂停向听众要钱。可见,相声进入电台后艺人的表演方式更为简洁、流畅。

资料来源:《大公报》,1928年5月27日。

资料来源:《天声半月刊》,1944年10月1日,第14期,页21。

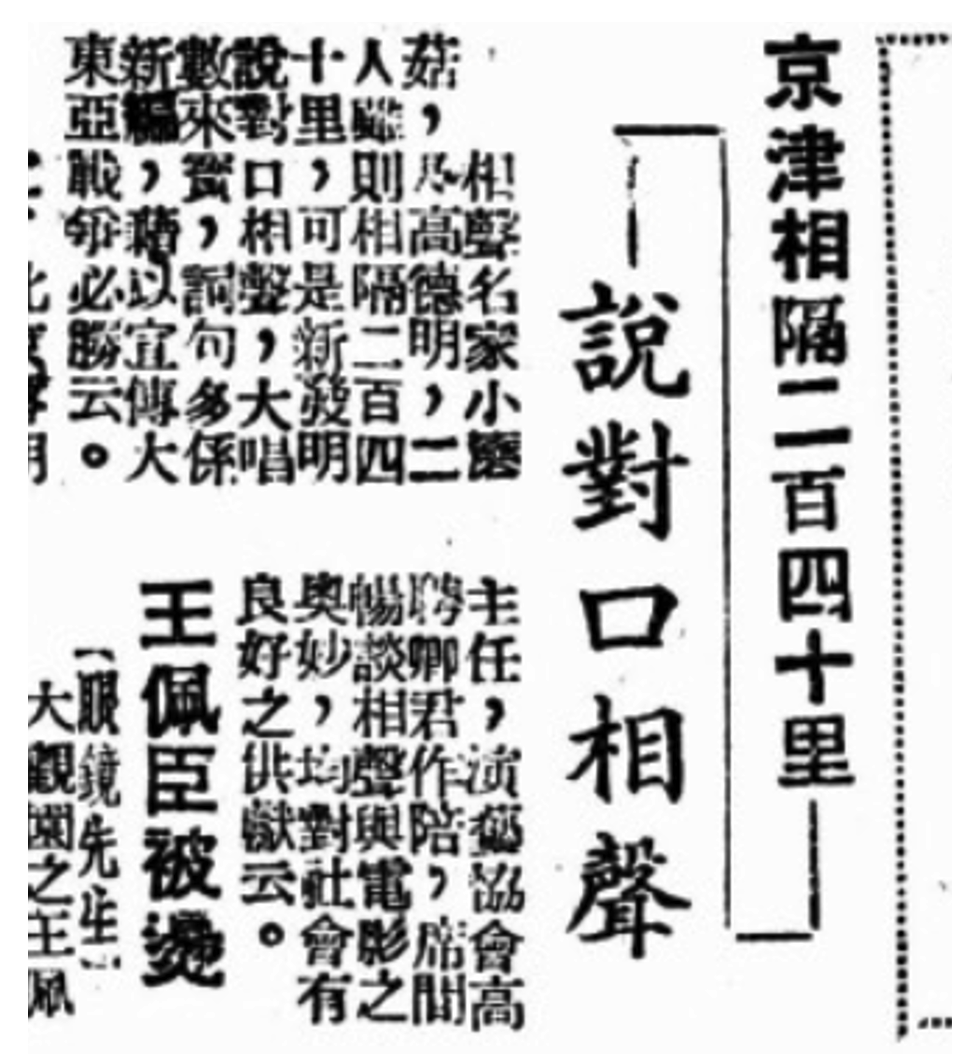

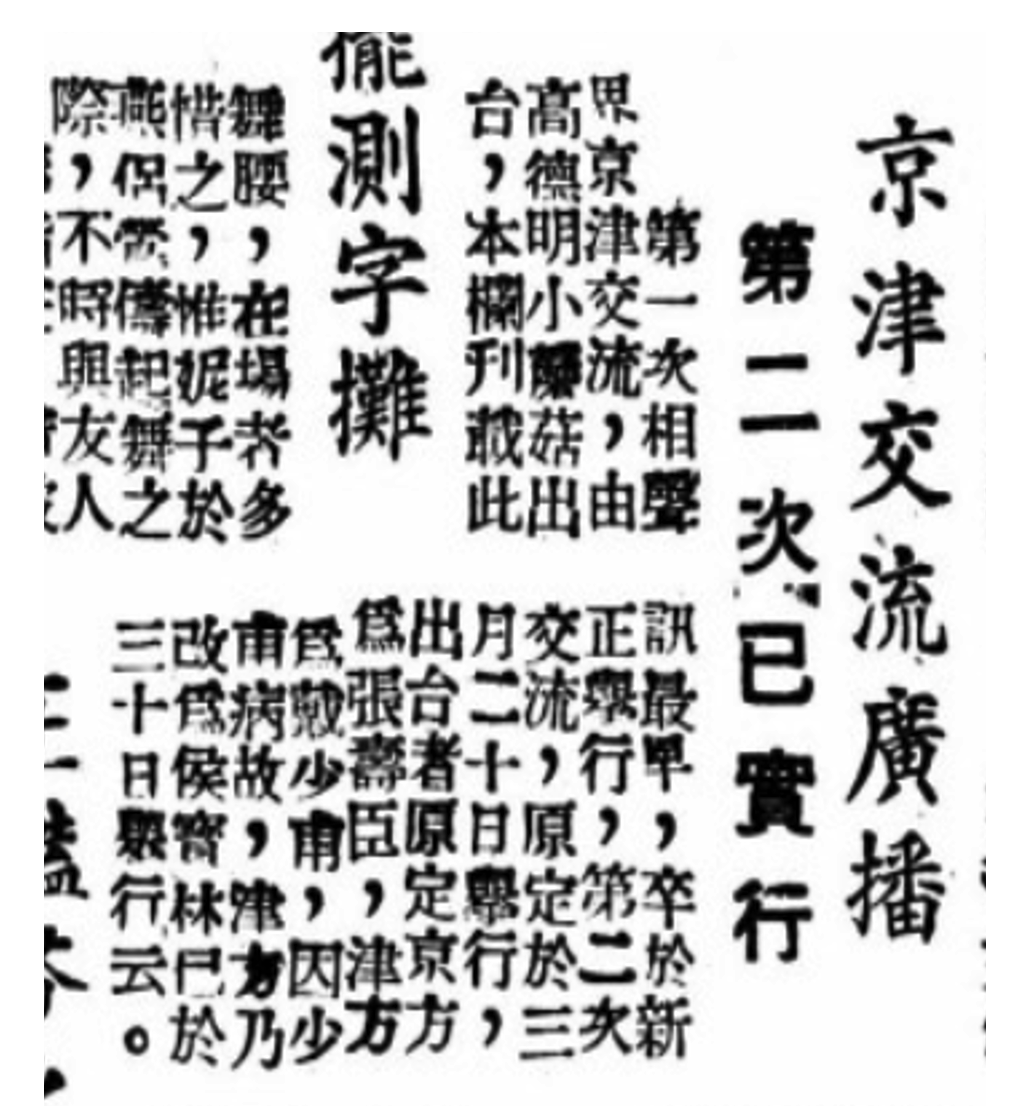

在演出内容方面,相声艺人在电台不表演与性相关的作品。82因为艺人考虑到广播电台的复盖率广大,听众的年龄层较广泛,有儿童、青少年、成人等,为免影响儿童及青少年的成长,所以不演出与性相关的作品,转为表演学唱类作品《三棒鼓》、谐趣类节目《下象棋》等。另外,在1944年先后出现了两次跨电台说对口相声的事件。第一次为常宝堃(1922—1951)和高德明(1909-1960)相隔二百四十里说对口相声、第二次为张寿臣与侯宝林,透过无线电频谱说对口相声。这两场具有创新性的节目,格外受到听众的喜爱,并引起商家的注意。

资料来源:《游艺画刊》,1944年1月15日,第8卷第2期,页21。

资料来源:《游艺画刊》,1944年4月15日,第8卷第8期,页18。

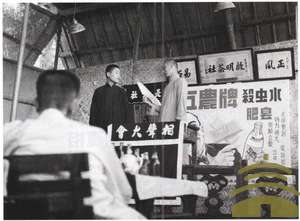

商家开始请相声艺人表演,在说相声的间隙为其产品进行商业宣传。例如,马三立曾在说相声的间隙为敦庆隆的手笼卖广告、83常宝堃和赵佩茹亦曾为骆驼牌爱耳染色说相声。所以艺人不演出与性相关的作品,同时运用相声做商品推广。可见,相声进入电台后相声的内容变得正面和商业化。

资料来源:《大公报》,1947年3月1日。

在收入来源方面,相声艺人进入电台后的收入渠道有所增加。以往艺人的收入来源较为单一,主要依靠在“明地”和茶社卖艺的收入维持生计。当相声进入电台后,相声艺人的知名度提高了,收入渠道亦变得多元化。他们的主要收入来自电台,如侯宝林拥有不同电台的演出机会,在1946年刊登于《戏世界》的〈侯宝林八百米接力〉一文提及侯宝林一天内要到中国电台、民生电台、国华电台,共三个不同的电台演出。84另一部份收入来源来自广告费,如常宝堃、侯宝林、赵佩茹、常宝霖(1924-2000)曾为立止胃疼灵药小安胃丸作开幕嘉宾,从而获得剪彩的酬劳。85其他的收入可能来自灌录唱片的酬劳,如常连安、常宝堃、绪德贵、汤金城(1890-1980)曾为国乐唱片录音。86可见,相声进入电台后艺人的收入来源增加。

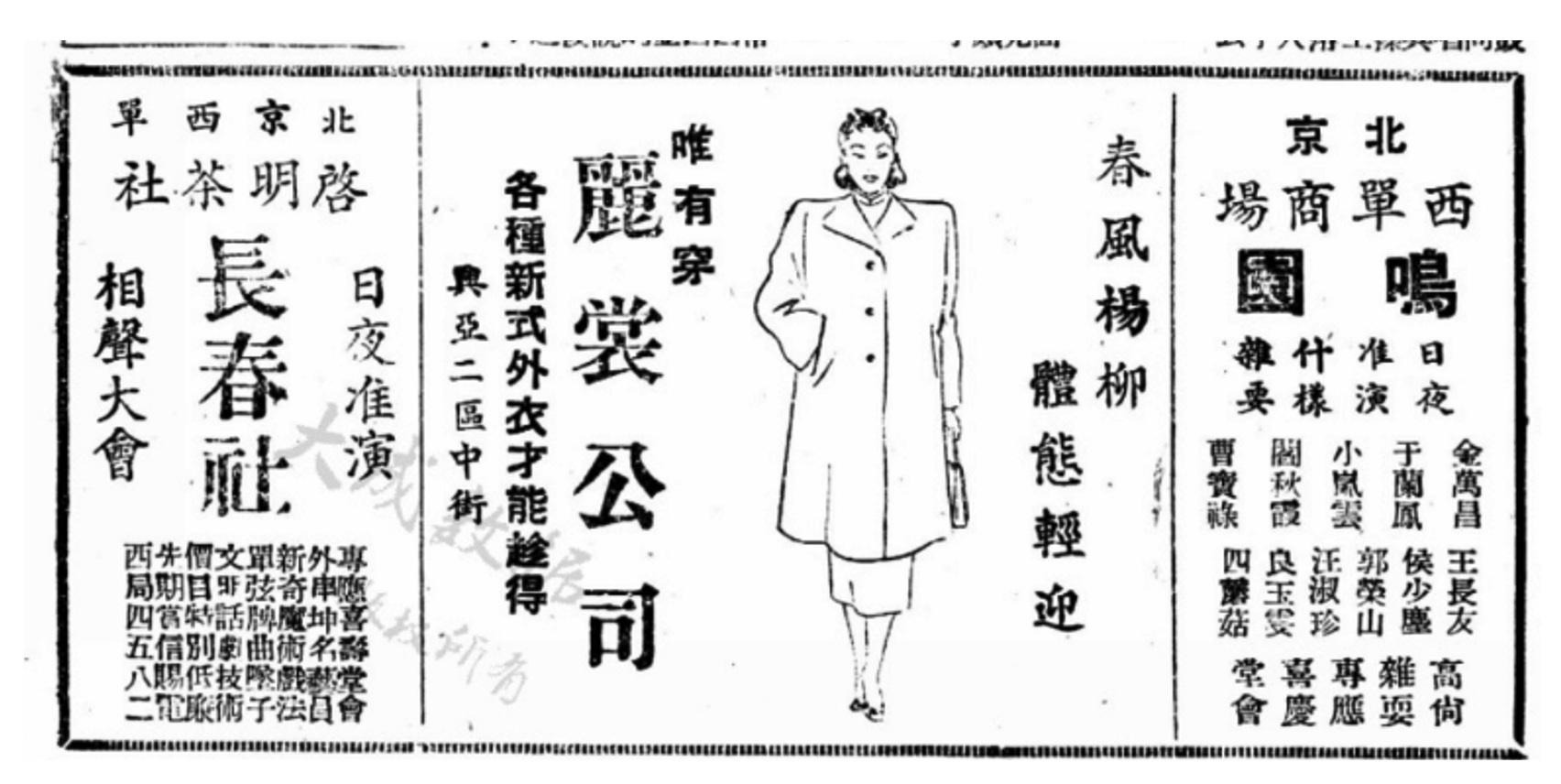

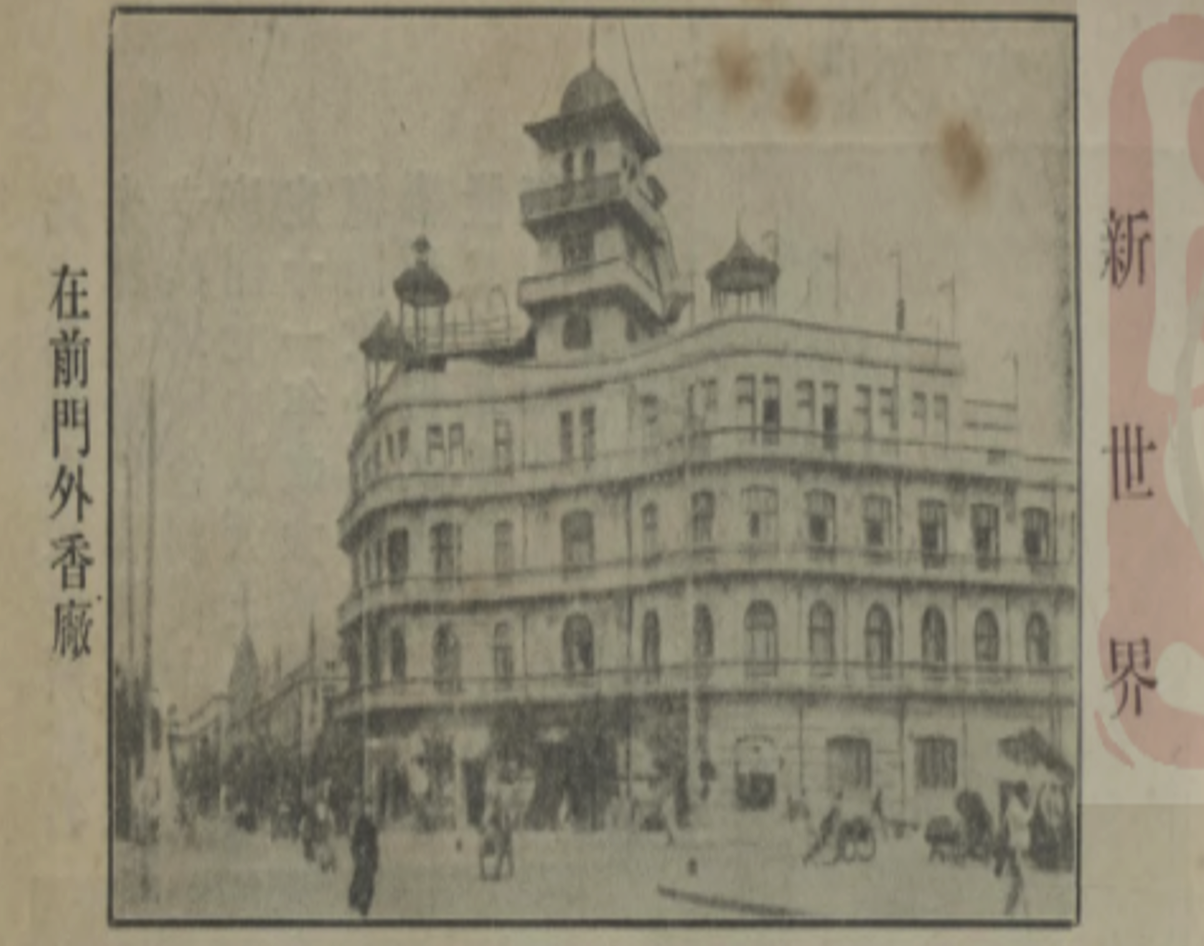

(四)相声进入综合性的娱乐场所

在1930年代末至40年代初,各个城市开始兴建综合性的娱乐场所,即是集商店、餐厅、戏院、杂耍场于一身的娱乐场所。87当中较为着名的场地有燕乐升平(或称西燕乐)、新世界游艺场、城南游艺园、歌舞楼(后改称小梨园)、劝业场(后改称小世界)等。88

资料来源:《铁路公报:京汉线》,1922年,第61期,页2。

在表演场地方面,综合性的娱乐场所的场地硬件配置较完备。过往在“明地”、茶社和电台演出的时候,表演场地的设置较为简单。例如,撂地只有一块露天空地演出,而且没有听众席、茶社的听众席是长板凳组成等。而综合性的娱乐场所基本上都配置了舞台和观众席。相声艺人能够真正踏上正式舞台作出表演。与此同时,观众亦能舒适地观赏表演。例如,北京的新罗天游艺场的场地可容纳一百人、设有一二尺高,面积十几平方米的舞台,听众席皆为藤椅。89而四海升平的场地可容纳三百人,舞台坐北朝南,听众席为弹簧软椅、摺叠靠背木椅等。90可见,综合性的娱乐场所的场地方面的硬件配置水平大大提升。

在表演方式方面,相声进入综合性娱乐场所后,表演的节奏较为明快。因为综合性娱乐场所在艺人演出前,已在报纸、画刊刊登艺人的演出消息,希望引起听众的关注。例如上海游艺球社、庆云戏院都在《天津华北新报》、《游艺画刊》刊登过演出消息。

资料来源:《游艺画刊》,1944年3月1日,第8卷第5期,页17。

资料来源:《天津华北新报》,1944年9月28日。

若然听众对相声有兴趣的话,便会在演出前购买通票入场欣赏相声艺人的演出。91所以艺人不需要“开场小唱”来吸引观众。另一方面是包银制度的出现,保障了艺人的收入,使艺人没有中途停下表演要钱。娱乐场所以包银的方式来计算艺人的薪酬。一般按月来计酬金,承诺不管票房收入的高低,艺人都有收入,亏损由娱乐场所自行承担。92其中,常宝堃曾与吉祥剧院签订半年包银合同,以一个月为试演,如生意不佳,一月后便中止合约。93而侯宝林曾与大陆剧院签订半月包银合同,但上座率未如理想,使大陆剧院的股东损失惨重。94故此,相声进入综合性娱乐场所后,表演的节奏较为明快。

最后,在演出内容方面,相声进入综合性娱乐场所后,相声艺人的演出依然以迎合听众的喜好为首要目标,主要表演敍事类节目《真假光绪》等。因为综合性娱乐场所大多位于租界内,票价昂贵,如位于日租界内的中原游艺场和新罗天游艺园的票价都是大洋一角。95其他游艺园,如新世界游艺场、城南游艺园分别是铜子三十枚和大洋两角。96所以听众多是受过教育,且有经济能力的人,而一般小市民无法负担。在1930年刊登于《大公报》的〈民众娱乐场的聚英茶社——角色玩艺十分齐全〉一文直指“光顾综合性娱乐场所的人是‘子儿多’的,一般商铺学徒、学生等欲去不能、只有‘望洋(洋钱)叹’而已。”97因此,综合性娱乐场所的演出内容,以敍事类节目等为主。

由此可见,相声在民国时期从露天场地走进室内场所,例如,茶社、电台、娱乐场所,能够与其他曲种同场演出。而相声在明地演出的时候,演出场地设备简单,在地下撒上一个圆圈便是舞台;演出内容较为不健康、低级趣味,主要涉及男女情色、伦常关係颠倒的题材;演出的方式是支离破碎,没有连贯性。当相声艺人进入茶社演出的时候,演出场地设备较多,开始提供演员休息室等;演出的内容较为多由不同性质题材组成,演出方式较明地的表演连贯。及后,相声艺人亦进入广播电台、综合性娱乐场所演出,演出场地的硬件设备有所提升,艺人能够踏上室内舞台作演出等;演出的内容趋向正面、商业化,摒弃了性题材;演出方式亦变得流畅、节奏明快。

在民国时期,相声的内容依然继承了古代优人敢于揭露时弊和世俗恶习的风格,既表达了人们的心声,又为人们带来欢乐。因为大多数相声艺人来自生活较为贫困的阶层,他们每天都会接触到平民百姓身边的奇闻逸事、市井生活、对政府的看法等。98而这样的生活经历与环境,亦成为了相声艺人创作相声文本的灵感来源。根据现存相声艺人的回忆录和作品集,民国时期的相声作品主要分为三类,分别是讽刺政府相声、反映社会实况相声和“荤相声”。

第一,讽刺政府的相声是其中之一类民国时期相声作品,当中相声艺人张寿臣、作家老舍(1899—1966)均创作了不少相关的相声作品。例如,张寿臣的《揣骨相》和《哏政部》。《揣骨相》的内容述及,某人能摸出不同的人身上骨头的区别,并且能够作出评语。当中提到 “狠骨头,残害同胞,吸尽民脂民膏”、“没骨头,金钱搂足,以外人为护符”99以及:

甲:听着:大贼骨头,卖国求荣,明知挨駡装聋。

乙:痛快!哎,有这号儿骨头吗?

甲:当然有啦!

乙:谁?

甲:秦桧儿啊。

乙:再有呢?

甲:那就是‥‥‥现代秦桧儿。

乙:这是哪位?

甲:‥‥‥我不敢说。100

目的是讽刺当时北洋政府的腐败无能,官员压榨平民的情况,以及讽刺军阀卖国的行为。而《哏政部》则是讲述内阁要设立“哏政部”来解决国家的问题。即是委任相声艺人来当官员,处理政务,结果弄得一塌煳涂,藉此抨击当时北洋军阀政府不懂得知人善任的情况。101另外,老舍的《中秋月饼》和《樱花会议》都是一些讽刺政府的相声作品。102当中《中秋月饼》直接指出抗日战争中的社会现象:

甲:月亮出来照九洲,几家欢乐几家愁;几家高楼饮美酒,几家飘流在街头。

乙:噢,您这朗诵?

甲:不,我这是控诉!

乙:您控诉谁呀?

甲:我控诉你!

乙:啊?我又没得罪您,您控诉我干吗?

甲:那‥‥‥你说我控诉谁?

乙:那个‥‥‥我哪知道啊!

‥‥‥

甲:月亮出来照九洲,就是说:每当月亮出现在当空的时候,它的光辉照遍了大地九洲。

乙:第二句:“几家欢乐几家愁”呢?

甲:这是说:富家欢乐,穷家愁。

乙:“几家高楼饮美酒”?

甲:这是说贪官污吏、军阀、奸商、财主们,进行着残酷剥削,刮得民脂民膏,吃得脑满肠肥,过着奢侈腐化的生活,荒淫无度地在高楼狂饮。

乙:“几家飘流在街头”?

甲:自“九一八”东北沦陷以来,由于别有用心的“大人”不御敌,不抗日,造成日本军国主义者疯狂狂华。祖国山河,日有所失。凡是日寇所到之处,无不烧杀抢掳,奸淫践踏‥‥‥致使千万同胞死于非命,毁家荡㩗老扶幼,颠沛流离,飘落街头,真是惨不忍睹啊‥‥‥103

可见,《中秋月饼》的主要目的是想讽刺北洋政府并没有积极抗日,使百姓的生活雪上加霜。而《樱花会议》则是讲述北洋政府的外交官在外交会议上退让的丑态。104故此,讽刺政府的相声是其中之一类民国时期相声作品。

第二,反映社会实况的相声是另一类民国时期的相声作品类型。例如,张寿臣的《小神仙》和《化蜡扦儿》。而《小神仙》是有关于一个摆卦摊的江湖术士,因懂得揣测大众的心理,偶尔说中几件事情,而被称作“小神仙”。有一天豆腐坊的老闆因驴子之走失和笼头的遗失,而来求助江湖术士,然而江湖术士却让豆腐坊老闆到药铺买药吃。105结果,豆腐坊老闆相信江湖术士的胡诌谎言,在服下第一煎药后,驴子便回来了:

“哎,当家的,这药真灵啊,驴回来啦!”

老头子一听驴回来啦,嗬,这精神大啦,靠着牆:“好先生,给先生传名!老婆子,别管我,把驴拴上。"

老婆儿过去拴驴,一摸,光出熘儿:“哎,当家的,驴可回来啦,笼头没有回来。"

“啥?"

“笼头没有回来。"

“不要紧,你把药给我煎上,吃二遍,吃完了我好门口儿蹲着去!"

他还要吃二煎哪!老婆子问:

“你还要命不要哇?你呀!这药我给你煎了一半儿你就拉成这样儿啦,你要再吃二煎,还活得了啊!"

老头子一听煎了一半儿,过来给老婆子一个嘴巴,叭!

“这不是耽误事吗!叫你全煎上你不全煎上,你要全煎上,连笼头也丢不了哇!"106

透过《小神仙》的故事,反映出当时社会的迷信。因为走失驴子与占卜、堪舆、吃药是互不相干的事情,走失了驴子就应该去找回来,而不是等待上天给予答案。吃药后驴子便回来,只是巧合的事情,而不是必然发生的事。然而,豆腐坊老板并未意识到事情都是巧合,还想吃第二煎药来找笼头。故此,《小神仙》的故事,反映出当时社会普遍的迷信情况。而《化蜡扦儿》则是讲述某一户人家的三个儿子在拿到父亲的遗产后,都以伙食不佳来逼使母亲离开他们的家。于是女儿使给母亲出主意,把锡器、锡壶、锡灯等熔铸成饼子、条子围在腰里,以充私房金银。当被贪慾迷住心窍的儿子们和媳妇们发现后,便争相赡养老人。107在母亲去世后他们又大办丧事,以展现孝心来分更多的遗产。大儿子给母亲造了一副棺材;二儿子请僧、道、番、尼念经;三儿子则在出葬时请六十四个人来抬运棺木以表孝顺,108但他们没有哭,没有任何悲伤的反应,只是冷漠地看着丧礼的进行。最后发现没有遗产可分,他们也成为了世人耻笑的对象。可见,《化蜡扦儿》是讽刺社会上人们要钱不要妈的现象。

另外,常宝堃创作的《打桥票》和《牙粉袋》都是一些反映社会实况的相声。《打桥票》讲述平民在经过法国桥(天津的解放桥)的时候需要向警察“打票”,就像看电影买电影票一样。他们会让平民把钱放到盒子内,如果人们没有钱就会被赶走,不能过桥。109又或者拉着一车白菜的商人,需要过桥卖菜才有钱付过桥费的话,警察便会叫他放下白菜,当作过桥费一样。110可见,《打桥票》的主要目的是想斥责当时警察欺压百姓的现象。据常宝华(1930—2018)的回忆,在《打桥票》这段表演完结后,受到人们的喜爱和欢迎,却引来一众警察到剧场闹事,把常宝堃拉到后台打了一顿,还要求常宝堃须向警察鞠躬才能通过法国桥。111而《牙粉袋》最初是常宝霖创作的相声垫话,及后由常宝堃加以修改,然后再作演出。112《牙粉袋》是有关于当时日伪政权在华北进行“强化治安运动”,使米、麵的价钱每日上升。就算有配给麵,亦只是溷合麵,溷合了黑豆、花生皮、白薯等,而不是白麵。113于是,某甲便开玩笑地提到:

甲:他慢慢“强化”,咱慢慢熬着吧!别看“四次强化治安”八块钱一袋儿面,听说到“五次强化治安”白麵就落到四块钱一袋儿了!

乙:嘿!落一倍的价儿。

甲:就是袋儿小点儿。

乙:洋面袋儿?

甲:不!牙粉袋。

乙:啊?114

即是用四元的价钱,买到以牙粉袋份量的白麵。可见,《牙粉袋》主要目的是揭露华北地区物价飞涨的情况。据常宝华的回忆,常宝堃在天津庆云戏院演出后,便被日伪当局扣留了。115由此可见,《打桥票》和《牙粉袋》的内容十分贴近现实,一次又一次击中了日伪政权的要害,使他们愤怒不已。故此,反映社会实况的相声是其中之一类民国时期的相声作品。

最后,为“荤相声”(或称臭哏相声),即是带有色情成份的相声。116相声艺人通常在露天场地演出这一类相声。随着相声走进茶社、电台和综合娱乐场所,面对不同社会阶层的时候,相声艺人纷纷摒弃表演这类相声。但在1930年代至1940年代期间,中国正处于战乱的阶段,社会陷入溷乱状态,人们的生活处于动盪不安的情况。当时的娱乐业不景气,相声艺人为了挣钱养家,亦不得不在表演中加入“荤相声”,以获得观众的注意。117以侯宝林为例,他的回忆录《侯宝林和他的儿女们》说到:“那个时候,相声也有黄色的,例如学几个时代歌曲,唱些靡靡之音,也算一段相声。有一段相声叫《妓女打电话》,还有一段叫《女招待》,这些相声内容当然不好。这类相声我们那时也演,但我们很少演,特别在电台‥‥‥”118除了《妓女打电话》、《女招待》以外,还有《武则天》、《揑饺子》、《修尖儿》等的“荤相声”。当时的成年人都嘱咐孩子千万别到说相声的地方,怕孩子被说相声的艺人带坏。119至于“荤相声”节目的具体内容,不论在相声艺人的回忆录,又还是作品集都未能找到文本,只有隐晦地提到“荤相声”的节目名字。或许是因为在中华人民共和国成立后,相声艺人纷纷致力于相声革新,剔除了传统相声中的“荤相声”,以提高相声在曲艺的地位,所以没有保留当时相声艺人的文本。故此,“荤相声”是其中之一类民国时期相声作品。

由此可见,民国时期的相声作品主要分为三类,分别有讽刺政府相声、反映现实社会相声和“荤相声”。

在古代,人们对于戏曲或曲艺艺人都有着相同的看法和态度,就是认为艺人出身卑微、地位低贱,所以他们被人排斥。而相声在民国年间进入了蓬勃发展的时期,在这个新时代人们会否改变对相声艺人的看法和态度,使艺人的地位有所改变?以下将从相声艺人的社会地位、经济地位作出分析。

在社会地位方面,民国时期相声艺人的社会地位并不高,主要体现在相声艺人被殴打,以及相声艺人被茶社、戏院欺压的情况。在1930年代至1940年代均有发生相声艺人被殴打的事件。据1936年6月28日《益世报》的〈影院门前刀光血影 常连安父子被殴〉一文,提及常连安父子三人在平安剧院下班,赶往中原公司剧场献艺的途中,被七人持刀棍拦下,挡着去路,将父子三人凶殴,使他们严重受伤。120只因父子三人识穿他们的诈骗技巧,便以七人持武器围殴三人。另外,相声艺人张寿臣在常连安父子受伤后,也发生了相同的事情。在1936年10月3日《大公报》的〈相声名家张寿臣 黑夜被人痛殴〉一文,可得悉张寿臣、侯一尘(1901—?)在法租界泰康商场下班回家的时候,被五人突袭痛殴。只是因爲张寿臣、侯一尘识穿他们的诈骗技巧,拒绝向他们提供金钱,便被殴打。121再者,据常宝霆(1929—2015)的回忆,在1947年他与白全福(1919—1993)因没有应宪兵的要求表演“荤相声”,反而表演其他相声节目,引致宪兵闯进后台殴打他们。122可见,在1930-1940年代不时有相声艺人被殴打事件的发生,反映民国时期相声艺人的社会地位并不高。

然后,相声艺人被茶社、戏院欺压的问题,也发生在1930年代至1940年代。当中侯宝林、马三立和郭荣起(1917—1999)都在回忆录中提及1930年代在东北演出时被茶社欺压的经历。具体而言,侯宝林述及当时艺人在外地演出的时候,茶社通常需要为艺人接风和送行、负责艺人的路费和提供整洁住宿等。123但是沉阳的万泉茶社并没有提供侯宝林的路费及整洁的住宿,反而要求侯宝林自行承担路费,以及安排他睡在厨房。124而马三立在沉阳祥云阁茶社演出的时候,茶社也没有提供马三立的路费。只是为他垫付路费,待马三立完成演出后茶社便会从收益𥚃扣除费用。125郭荣起则忆述当时他应沉阳祥云阁的邀请前往演出,但因演出效果未如理想,在三天后便遭茶社中止演出。126而在1940年代,相声艺人遭到茶社欺压的情况依然存在。据《我和爸爸马三立》的记载,述及1941年马三立在天津庆云戏院演出时,原本与戏院共同协商的薪酬为一块钱,但在演出结束后收到的薪酬只有六角。马三立想据理力争,讨回属于自己的四角。然而,戏院并无理会他的诉求。127

相声艺人遭到茶社、戏院欺压的原因,或许是因为当时没有一个独立属于相声艺人的行会组织,保护相声艺人的利益。而民国时期的其他曲种,例如评弹,已经有专门属于评弹艺人的行会组织。光裕社便是其中之一个评弹艺人的行会组织,它有清晰的会规用以保障艺人和书场的利益。如场方请艺人演出时需要负担艺人的路费、不能减少艺人应得的酬金、书场演出必须满期,场方不得中途换人等。128相反,纵观在民国时期有关相声的团体组织,主要有两类,分别是曲艺行业组织、相声演出班社。曲艺行业组织指的是评书、鼓书、竹板、相声等艺人都能参与的组织,包括曲艺改良社、奉天改良书曲研究社、天津市游艺协会等。主要的工作是筹备联合演出、为天灾义演筹募捐款等。129而相声演出班社指的是以家庭成员为主要演员的演出团体,当中包括冯家相声班、来家班等。130可见,民国时期两类有关相声的团体组织都没有针对性地为保障相声艺人的利益作出明文规定。所以,在1930—1940年代较常出现相声艺人被茶社、戏院欺压的问题,使民国时期相声艺人的社会地位较低。

在经济地位方面,民国时期相声艺人的经济地位处于逐步提高的情况,以下将从1920年代、1930年代和1940年代相声艺人的收入作对比。

在1920年代、1930年代相声艺人的经济地位方面,据《我的青少年时代》所记载,提及侯宝林在1920年代的收入是“有时我能挣到五百多枚铜板,刨去给地主地租,二八噼账,我还剩七、八角钱(当然这种情况不太多)。”131若果以一个乐观的情况去估算侯宝林每月的收入,即全月每日都能够说相声,并且每日都有8角钱的收入,一个月下来的收入折合大约有两元。另外,在1934年9月3日《益世报》的〈相声马戏〉一文,可得悉张寿臣在1930年代每月说相声的收入在二至三元。132可见,1930年代相声艺人的收入已经较1920年代的收入有所改善,艺人的经济地位有提高的迹象。

然后,在1940年代相声艺人的经济地位方面,亦较1930年代的地位有所提高。据侯宝林的回忆录的记载,可得悉他抱怨在1944年于小梨园每月只赚二百多元,促使他在大观园演出的时候争取加薪水至四百六十元的情况。133实际上,侯宝林在小梨园的收入已经相当不错,并且属于高薪的一族。因为当时的政府公务员的薪水只有约十至二十元,而大学教授的收入则有约二百至三百元。134另外,相声艺人还有在电台说相声的报酬。但是在艺人的回忆录中,都没有特别记载艺人在电台的薪水。而在1947年7月10日《大公报》的〈天津广播电台内幕〉一文,则提及侯宝林在电台每月的薪水六百万,135这是相当可观的数目。而且相声演员在电台的表演时间较短,每次只有四十分钟。相反,其他曲艺演员,如弹词演员范雪君(1925—1995)每次在电台演出四十五分钟,每月却只有二百五十万月薪,136反映相声演员的电台收入比其他曲艺演员的电台收入高。可见,1940年代相声艺人的收入已经较1930年代的收入高,艺人的经济地位处于逐步提高的情况。

由此可见,民国时期相声艺人的社会地位并没有显着的提高,相反,相声艺人的经济地位则有明显提高,甚至超越其他曲种的艺人。

相声在民国时期有着急促的发展,主要在三方面有所呈现,分别是相声演出场地、相声作品内容、相声艺人的社会及经济地位的转变。在演出场地方面,相声在民国时期从露天场地走进室内场所,例如,茶社、电台、娱乐场所,能够与其他曲种同场演出。在这个过程中,相声艺人灵活地因应场地变化、听众群体,对相声的演出方式、演出内容等作出改变。在相声作品内容方面,艺人的作品依然保持相声的揭露时弊的特点,创作了不少讽刺政府、社会的作品,例如《揣骨相》、《中秋月饼》等。与此同时,“荤相声”的作品依然存在,并没被艺人所摒弃。因为“荤相声”是相声艺人在露天场所演出时,吸引听众的重要手段之一。在艺人的社会及经济地位方面,艺人的社会地位没有特别转变,依然处于社会中较低的地位。从在1930年代至1940年代的报纸、艺人的回忆录可得悉他们常被人殴打、被演出场方压榨。相反,相声艺人的经济地位则逐步提升,在1940年代的薪水已经超过一般的大学教授和其他曲种的艺人。整体而言,相声在民国年间呈现着急促的发展。

专书:

1.中国人民政治协商会议天津市委员会文史资料研究委员会编:《天津文史资料选辑》(天津:天津人民出版社,1981年)。

2.中国曲艺家协会天津分会编:《常宝堃相声选》(天津:百花文艺出版社,1981年)。

3.王决、汪景寿、(日)藤田香:《中国相声史》(北京:北京燕山出版社,1995年)。

4.王松声等编:《中国曲艺志.北京卷》(北京:中国ISBN中心,1999年)。

5.田莉:《声韵閒情:中国曲艺》(香港:三联书店有限公司,2015年)。

6.吴文科编:《中国相声精粹》(北京:同心出版社,1996年)。

7.吴琛瑜:《晚清以来苏州评弹与苏州社会》(上海:上海人民出版社,2010年)。

8.侯珍、谈宝森编:《侯宝林和他的儿女们》(北京:大众文艺出版社,1996年)。

9.侯錱编:《一户侯说:侯宝林的自传和逸事》(北京:五洲传播出版社,2007年)。

10.侯宝林、汪景寿、薛宝琨:《曲艺概论》(北京:北京大学出版社,1980年)。

11.侯宝林:《我的青少年时代》(北京:北京出版社,1982年)。

12.侯宝林:《侯宝林相声选》(北京:人民出版社,1980年)。

13.侯宝林等着:《相声溯源》(北京:人民文学出版社,1982年)。

14.姜昆等编:《中国曲艺通史》(北京:人民文学出版社,2005年)。

15.姜昆等编:《中国曲艺概论》(北京:人民文学出版社,2005年)。

16.倪锺之:《中国相声史》(武汉:武汉大学出版社,2015年)。

17.马三立、陈笑暇:《马三立相声选》(天津:百花文艺出版社,1986年)。

18.马景雯、张宝明:《我和爸爸马三立》(天津:百花文艺出版社,2014年)。

19.张立林、王文章编:《张寿臣表演相声精品集》(北京:文化艺术出版社,2003年)。

20.张立林:《相声名家张寿臣传》(北京:文化艺术出版社,2005年)。

21.张次溪、赵羡渔编:《天桥一览》(中华印书局,1936年)。

22.张苌:《笑林十大巨星》(北京:中国国际广播出版社,1991年)。

23.张跃铭:《中国十二笑星》(北京:春秋出版社,1988年)。

24.连阔如:《江湖丛谈》(北京:当代中国出版社,1995年)。

25.陈建华:《中国相声的源与流》(济南:齐鲁书社,2015年)。

26.陈涌泉、蒋慧明:《清门后人:相声名家陈涌泉艺术自传》(北京:文物出版社,2011年)。

27.冯不异等编:《中国传统相声大全》(北京:文化艺术出版社,1993年)。

28.刘勇等:《北京历史文化十五讲》(北京:北京大学出版社,2009年)。

29.刘英男等编:《中国传统相声大全补遗》(北京:文化艺术出版社,2005年)。

30.刘连群:《马三立别传》(天津:百花文艺出版社,1991年)。

31.蔡源莉:《民国曲艺史》(北京:北京时代华文书局,2016年)。

32.薛宝琨:《侯宝林评传》(北京:中国社会出版社,2005年)。

33.薛宝琨等编:《相声大词典》(天津:百花文艺出版社,2012年)。

报纸:

1.醉生,〈相声概谈〉,《大公报》,1928年2月1日。

2.〈园津台今日放送节目〉,《大公报》,1928年5月19日。

3.〈广播无线园津台今日放送节目〉,《大公报》,1928年5月27日。

4.〈民众娱乐场的聚英茶社——角色玩艺十分齐全〉,《大公报》,1930年2月11日。

5.晋康:〈北平的几处相声〉,《大公报》,1933年7月17日。

6.〈相声马戏〉,《益世报》,1934年9月3日。

7.〈中原游艺场行将开幕〉,《益世报》,1935年1月29日。

8.〈影院门前刀光血影常连安父子被殴〉,《益世报》,1936年6月28日。

9.〈相声名家张寿臣黑夜被人痛殴〉,《大公报》,1936年10月3日。

10.〈大观园〉,《华北新报》,1944年9月28日。

11.〈庆云剧院〉,《天津华北新报》,1944年9月28日。

12.〈小蘑菰侯宝林二位老闆说!〉,《新生报》,1946年12月30日。

13.〈平津相声大王〉,《大公报》,1947年3月1日。

14.〈天津广播电台内幕〉,《大公报》,1947年7月10日。

15.欧普:〈相声和人话〉,《益世报》,1948年5月18日。

期刊:

1.〈可怜林默予加钱一百万还不及说相声的侯宝林〉,《一四七画报》,1948年,第19卷第2期,页8。

2.〈东安市场在王井府大街〉,《铁路公报:京汉线》,1922年,第61期,页2。

3.〈歌臺百戏:相声大本营之履历表〉,《游艺画刊》,1943年,第6卷第2期,页25。

4.〈小蘑菰与吉祥半年合同〉,《一四七画报》,1946年,第6卷第5期,页14。

5.郑远:〈播音圈〉,《立言画刊》,1940年4月6日,第80期,页18。

6.〈国乐小唱片〉,《立言画刊》,1940年4月6日,第80期,页2。

7.杨毅:〈听曲的低级趣味:东兴市场的茶社〉,《三六九画报》,1942年10月9日,页19。

8.〈京津相隔二百四十里说对口相声〉,《游艺画刊》,1944年1月15日,第8卷第2期,页21。

9.〈上海游艺球社〉,《游艺画刊》,1944年3月1日,第8卷第5期,页17。

10.〈京津交流广播第二次已实行〉,《游艺画刊》,1944年4月15日,第8卷第8期,页18。

11.〈北京西单启明茶社〉,《游艺画刊》,1944年5月1日,第8卷第9期,页18。

12.〈晨光茶社相声大会〉,《游艺画刊》,1944年10月1日,第7卷第7期,页19。

13.〈天津特殊电台(十月份节目)〉,《天声半月刊》,1944年10月1日,第14期,页21。

14.〈像声常连安〉,《游艺画刊》,1944年11月15日,第7卷第10期,页23。

15.〈侯宝林八百米接力〉,《戏世界》,1946年12月30日,第245号,页10。

16.〈侯宝林在大陆每月挣六千万〉,《戏世界》,1948年6月9日,第391号,页5。

17.〈开封相国寺之外观〉,《南京中央日报週刊》,1948年7月11日,第5卷第2期,页4。

学位论文:

1.王譞:《清末相声的产生研究》(河北:河北大学硕士学位论文,2011年)。

2.梁羽:《“十七年”相声文本变迁研究》(海南:海南大学硕士学位论文,2020年)。

3.陈润楠:《新中国成立以来的社会变迁与相声《夜行记》的传承与创新》(江苏:南京师范大学硕士学位论文,2021年)。

期刊论文:

1.田莉:〈侯宝林的相声艺术及其文化史意义〉,载《中国文化研究》第1期(2003年2月),页168-173。

2.吴文科:〈马季:作为相声艺术承前启后的一代大家〉,载《艺术评论》第1期(2007年1月),页38-42。

3.鲍国华:〈天津《大公报》载相声史料简释〉,载《汉语言文学研究》第4期(2018年12月),页62-67。

4.苏全有、王淑杰:〈论近代以来相声演出载体的变迁〉,载《华北水利水电大学学报》第5期(2018年10月),页151-156。

网站:

1.作者不详:〈启明茶社〉,中国近代影像资料库(https://www.lzp360.com/)。(浏览日期:2023年3月27日)

脚注 :

1.刘勇等着:《北京历史文化十五讲》(北京:北京大学出版社,2009年),页329。

2.连阔如:《江湖丛谈》(北京:当代中国出版社,1995年),页396-397。

3.侯宝林:《我的青少年时代》(北京:北京出版社,1982年),页1-98。

4.侯珍、谈宝森编:《侯宝林和他的儿女们》(中国:大众文艺出版社,1996年),页1-625。

5.侯錱编:《一户侯说:侯宝林的自传和逸事》(北京:五洲传播出版社,2007年),页15-279。

6.刘连群:《马三立别传》(天津:百花文艺出版社,1991年),页6-296。

7.马景雯、张宝明:《我和爸爸马三立》(天津:百花文艺出版社,2014年),页1-336。

8.张立林:《相声名家张寿臣传》(北京:文化艺术出版社,2005年),页2-320。

9.陈涌泉、蒋慧明:《清门后人:相声名家陈涌泉艺术自传》(北京:文物出版社,2011年),页20-165。

10.张苌:《笑林十大巨星》(北京:中国国际广播出版社,1991年),页1-211。

11.张跃铭:《中国十二笑星》(北京:春秋出版社,1988年),页1-214。

12.醉生:〈相声概谈〉,《大公报》,1928年2月1日。

13.〈园津台今日放送节目〉,《大公报》,1928年5月19日。

14.〈大观园〉,《华北新报》,1944年9月28日。

15.〈影院门前刀光血影常连安父子被殴〉,《益世报》,1936年6月28日。

16.〈可怜林默予加钱一百万还不及说相声的侯宝林〉,《一四七画报》,1948年,第19卷第2期,页8。

17.〈京津相隔二百四十里说对口相声〉,《游艺画刊》,1944年1月15日,第8卷第2期,页21。

18.侯宝林:《侯宝林相声选》(北京:人民出版社,1980年),页321-347。

19.马三立、陈笑暇:《马三立相声选》(天津:百花文艺出版社,1986年),页1-206。

20.中国曲艺家协会天津分会编:《常宝堃相声选》(天津:百花文艺出版社,1981年),页174-186。

21.张立林、王文章编:《张寿臣表演相声精品集》(北京:文化艺术出版社,2003年),页1-53。

22.吴文科编:《中国相声精粹》(北京:同心出版社,1996年),页3-542。

23.刘英男等编:《中国传统相声大全补遗》(北京:文化艺术出版社,2005年),页3-659。

24.侯宝林、汪景寿、薛宝琨:《曲艺概论》(北京:北京大学出版社,1980年),页176-244。

25.姜昆等编:《中国曲艺概论》(北京:人民文学出版社,2005年),页13-561。

26.姜昆等编:《中国曲艺通史》(北京:人民文学出版社,2005年),页483-555。

27.田莉:《声韵閒情:中国曲艺》(香港:三联书店有限公司,2015年),页127-160。

28.蔡源莉:《民国曲艺史》(北京:北京时代华文书局,2016年),页55-66。

29.侯宝林等着:《相声溯源》(北京:人民文学出版社,1982年),页1-227。

30.王决、汪景寿、(日)藤田香:《中国相声史》(北京:北京燕山出版社,1995年),页3-311。

31.陈建华:《中国相声的源与流》(济南:齐鲁书社,2015年),页21-409。

32.倪锺之:《中国相声史》(武汉:武汉大学出版社,2015年),页44-531。

33.梁羽:〈“十七年"相声文本变迁研究〉(海南:海南大学硕士学位论文,2020年),页1-33。

34.陈润楠:〈新中国成立以来的社会变迁与相声《夜行记》的传承与创新〉(江苏:南京师范大学硕士学位论文,2021年),页1-54。

35.王譞:〈清末相声的产生研究〉(河北:河北大学硕士学位论文,2011年),页1-67。

36.苏全有、王淑杰:〈论近代以来相声演出载体的变迁〉,《华北水利水电大学学报》2018年5期(10月),页151-156。

37.鲍国华:〈天津《大公报》载相声史料简释〉,《汉语言文学研究》2018年4期(月份缺),页62-67。

38.吴文科:〈马季:作为相声艺术承前启后的一代大家〉,《艺术评论》2007年1期(月份缺),页38-42。

39.田莉:〈侯宝林的相声艺术及其文化史意义〉,载《中国文化研究》2003年1期(月份缺),页168-173。

40.陈建华:《中国相声的源与流》,页316。

41.晋康:〈北平的几处相声〉,《大公报》,1933年7月17日。

42.陈建华:《中国相声的源与流》,页316。

43.倪锺之:《中国相声史》,页210。

44.同[42],页317-318。

45.张次溪、赵羡渔编:《天桥一览》(中华印书局,1936年),页6。

46.晋康:〈北平的几处相声〉,《大公报》,1933年7月17日。

47.欧普:〈相声和人话〉,《益世报》,1948年5月18日。

48.陈建华:《中国相声的源与流》,页329。

49.同上,页330。

50.马景雯、张宝明:《我和爸爸马三立》,页180。

51.刘连群:《马三立别传》,页55。

52.田莉:《声韵閒情:中国曲艺》,页12。

53.陈建华:《中国相声的源与流》,页335。

54.王松声等编:《中国曲艺志.北京卷》(北京:中国ISBN中心,1999年),页515。

55.陈建华:《中国相声的源与流》,页335。

56.同[53],页66。

57.刘连群:《马三立别传》,页62。

58.侯錱编:《一户侯说:侯宝林的自传和逸事》,页40。

59.倪锺之:《中国相声史》(武汉:武汉大学出版社,2015年),页210。

60.同上。

61.姜昆等编:《中国曲艺通史》,页517-518。

62.同[59],页210。

63.晋康:〈北平的几处相声〉,《大公报》,1933年7月17日。

64.同上。

65.倪锺之:《中国相声史》,页210。

66.同上。

67.侯宝林:《我的青少年时代》,页67。

68.陈建华:《中国相声的源与流》,页338。

69.姜昆等编:《中国曲艺通史》,页515。

70.薛宝琨等编:《相声大词典》(天津:百花文艺出版社,2012年),页16。

71.同上。

72.同上,页44。

73.杨毅:〈听曲的低级趣味:东兴市场的茶社〉,《三六九画报》,1942年10月9日,第17卷第12期,页19。

74.陈建华:《中国相声的源与流》,页374。

75.同上,页320。

76.倪锺之:《中国相声史》,页192。

77.陈建华:《中国相声的源与流》,页375。

78.张立林:《相声名家张寿臣传》,页206-207。

79.同[77],页396。

80.同上。

81.郑远:〈播音圈〉,《立言画刊》,1940年4月6日,第80期,页18。

82.侯珍、谈宝森编:《侯宝林和他的儿女们》,页69。

83.刘连群:《马三立别传》,页118-119。

84.〈侯宝林八百米接力〉,《戏世界》,1946年12月30日,第245号,页10。

85.〈小蘑菰侯宝林二位老闆说!〉,《新生报》,1946年12月30日。

86.〈国乐小唱片〉,《立言画刊》,1940年4月6日,第80期,页2。

87.蔡源莉:《民国曲艺史》,页55。

88.张鹤琴:〈津门曲坛沧桑录〉,载《天津文史资料选辑》第14辑(天津:天津人民出版社,1981年),页118-119。

89.王松声等编:《中国曲艺志.北京卷》,页522-523。

90.王松声等编:《中国曲艺志.北京卷》,页523。

91.倪锺之:《中国相声史》,页221。

92.陈建华:《中国相声的源与流》,页375。

93.〈小蘑菰与吉祥半年合同〉,《一四七画报》1946年,第6卷第5期,页14。

94.〈侯宝林在大陆每月挣六千万〉,《戏世界》,1948年6月9日,第391号,页5。

95.〈中原游艺场行将开幕〉,《益世报》,1935年1月29日。

96.王松声等编:《中国曲艺志.北京卷》,页522。

97.〈民众娱乐场的聚英茶社——角色玩艺十分齐全〉,《大公报》,1930年2月11日。

98.田莉:《声韵閒情》,页16-17。

99.冯不异等编:《中国传统相声大全》第3卷(北京:文化艺术出版社,1993年),页258-259。

100.同上,页260。

101.张立林、王文章编:《张寿臣表演相声精品集》,页227-235。

102.倪锺之:《中国相声史》,页249。

103.载《天津演唱》1982年第10期。转引自倪锺之:《中国相声史》(武汉:武汉大学出版社,2015年),页249-251。

104.倪锺之:《中国相声史》,页251。

105.张立林、王文章编:《张寿臣表演相声精品集》,页20-21。

106.张立林、王文章编:《张寿臣表演相声精品集》,页27-28。

107.张立林、王文章编:《张寿臣表演相声精品集》,页35-36。

108.同上,页42-43。

109.冯不异等编:《中国传统相声大全》第3卷(北京:文化艺术出版社,1993年),页268。

110.同上。

111.中国曲艺家协会天津分会编:《常宝堃相声选》,页193。

112.同上,页192。

113.冯不异等编:《中国传统相声大全》第3卷(北京:文化艺术出版社,1993年),页263。

114.同上,页263-264。

115.中国曲艺家协会天津分会编:《常宝堃相声选》,页193。

116.薛宝琨等编:《相声大词典》,页21。

117.蔡源莉:《民国曲艺史》,页8。

118.侯珍、谈宝森编:《侯宝林和他的儿女们》,页69。

119.薛宝琨:《侯宝林评传》,页29。

120.〈影院门前刀光血影常连安父子被殴〉,《益世报》,1936年6月28日。

121.〈相声名家张寿臣黑夜被人痛殴〉,《大公报》,1936年10月3日。

122.张跃铭:《中国十二笑星》,页44。

123.侯錱编:《一户侯说:侯宝林的自传和逸事》,页66。

124.同上,页67。

125.马三立:〈艺海飘萍录〉载《天津文史资料选辑》第23辑(天津:天津人民出版社,1983年),页196。转引自倪锺之:《中国相声史》(武汉:武汉大学出版社,2015年),页267。

126.郭荣起:〈我的学艺经过〉载《天津文史资料选辑》第14辑(天津:天津人民出版社,1981年),页214。

127.马景雯、张宝明:《我和爸爸马三立》,页171-172。

128.吴琛瑜:《晚清以来苏州评弹与苏州社会》(上海:上海人民出版社,2010年),页258-259。

129.薛宝琨等编:《相声大词典》,页501-502。

130.同上。

131.侯宝林:《我的青少年时代》,页67。

132.〈相声马戏〉,《益世报》,1934年9月3日。

133.侯珍、谈宝森编:《侯宝林和他的儿女们》,页72-75。

134.陈建华:《中国相声的源与流》,页375。

135.〈天津广播电台内幕〉,《大公报》,1947年7月10日。

136.小春:〈范雪君之电台包银每月二百五十万〉,《铁报》1946年12月16日,第三版。转引自吴琛瑜:《晚清以来苏州评弹与苏州社会》(上海:上海人民出版社,2010年),页54。

< 原创文章/视频,未经许可,不得转载 >

欢迎留言:

请登入/登记成为会员后留言