民國時期相聲發展初探

吳家兒

2024年4月

謝 辭

本畢業論文,承蒙 何其亮 教授悉心指導,得以完成,謹此衷心感謝。又撰寫論文期間,曾得下列機構予以協助,本人併此致謝。

一、香港樹仁大學圖書館

二、香港大學圖書館

三、香港中央圖書館

相聲是中國民眾喜愛的曲藝表演藝術之一,目前在不同的電視節目,例如綜藝娛樂節目、文獻專題片,都能看見它的身影。現代相聲形成於清代後期(1636—1911),學界對於誰是相聲的創始人,主要存在兩種說法。其一,一些學者認為朱紹文(1829—1904)是創始人。他因生活困苦,轉而到天橋撂地說相聲而開創了相聲表演;1其二,學者認為張三祿(?—?)才是創始人。他原是一名北京的八角鼓丑角藝人,後改說相聲。2但不論誰是相聲的開創者,他們都有一個共通點,就是希望透過相聲謀生。而他們在賣藝謀生的過程中,也推動了相聲的發展。在民國年間(1911—1949)相聲的發展逐步成熟,例如相聲的演出地點由露天場地進入茶社、綜合性娛樂場所等,與其他曲種同場表演、相聲藝人亦變得小有名氣,在中華人民共和國成立後,更被稱為相聲名家,反映民國年間是相聲發展的關鍵時期。故此,本文嘗試梳理民國時期相聲的發展情況,研究範圍包括:相聲表演場地、相聲內容和相聲藝人的社會及經濟地位。通過相聲藝人回憶錄、1949年前出版的報紙及畫刊,以及近人研究成果的運用,結合一手史料和二手史料作出探究。

現時有關相聲的研究材料可分為六類,分別是相聲藝人回憶錄、1949年前出版的報紙及畫刊、相聲作品集、曲藝專書、相聲史專書,以及學術論文。

第一,在相聲藝人回憶錄方面,可分為藝人的個人回憶錄,以及由多個藝人回憶文章輯錄而成的回憶錄。現在可見的個人回憶錄主要有侯寶林(1917—1993)的《我的青少年時代》,3侯珍(1952—)、談寶森(?—?)編的《侯寶林和他的兒女們》,4侯錱(1952—)編的《一户侯說:侯寶林的自傳和逸事》,5劉連群(1943—)的《馬三立別傳》,6馬景雯(?—?)和張寶明(?—?)合著的《我和爸爸馬三立》,7張立林(1945—)為其父親編撰的《相聲名家張壽臣傳》,8陳湧泉(1932—)口述、蔣慧明(1971—)整理的《清門後人:相聲名家陳涌泉藝術自傳》等。9另外,由多個藝人回憶文章輯錄而成的回憶錄,則有張萇(?—?)等著的《笑林十大巨星》,10張躍銘(?—?)著的《中國十二笑星》等。11回憶錄的內容主要記載相聲藝人的生平、在民國時期和中華人民共和國成立後的演出經歷,對於相聲研究有重要價值。其中相聲藝人在民國時期的演藝經歷,是此次研究的重要參考資料。值得留意的是,回憶錄在大多數情況下是由藝人或藝人的子女所撰寫,較大機會以個人情感為主導。又或是事隔久遠,而出現記憶混亂,使論述出現偏頗。更為重要的是上述回憶錄的共同點是在1949年後出版,回憶錄的作者會否因配合共產黨的政策,而刻意控訴藝人在過去社會的悲慘經歷,導致內容有所偏頗,也是運用史料時要注意的一點。

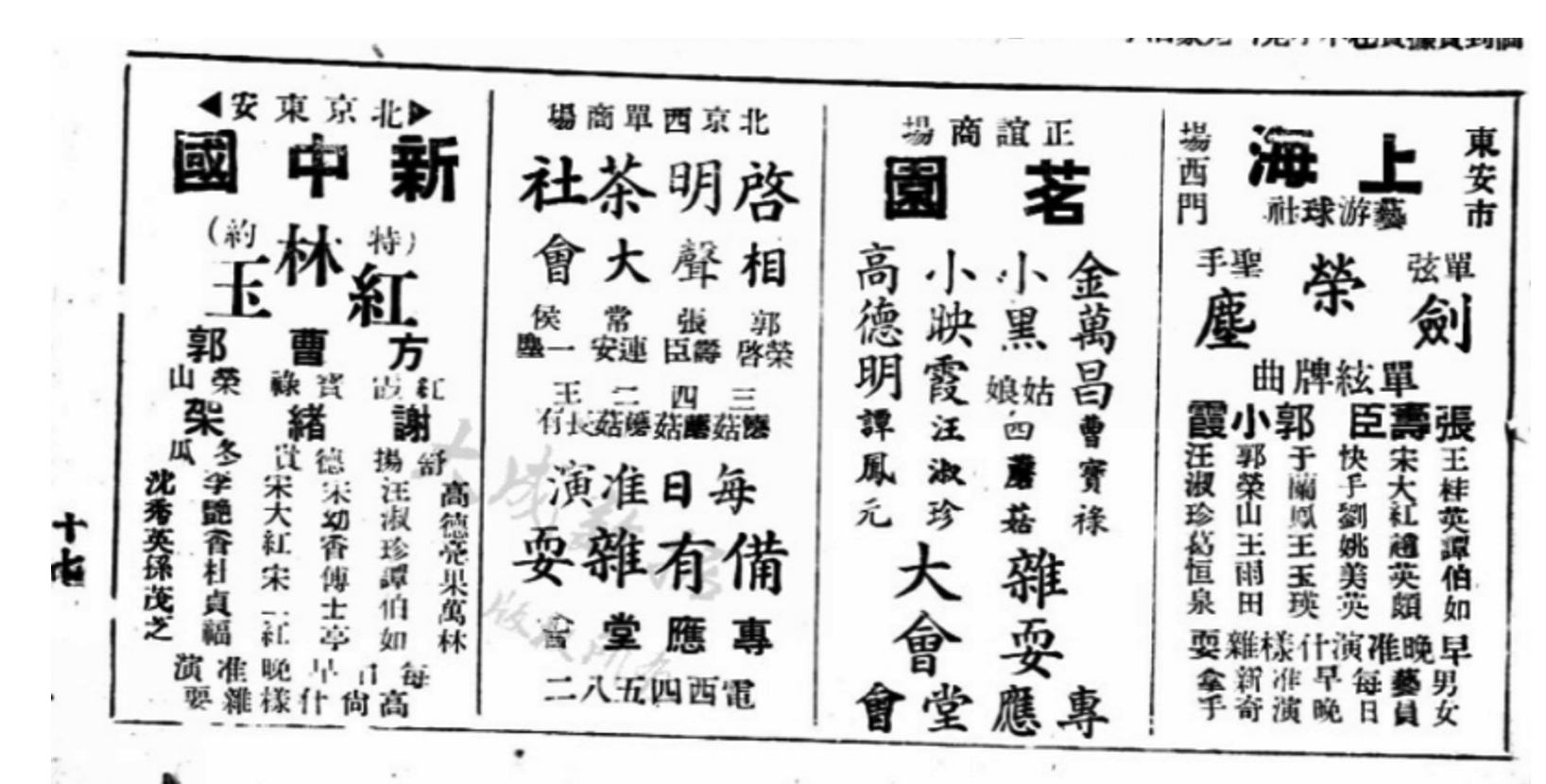

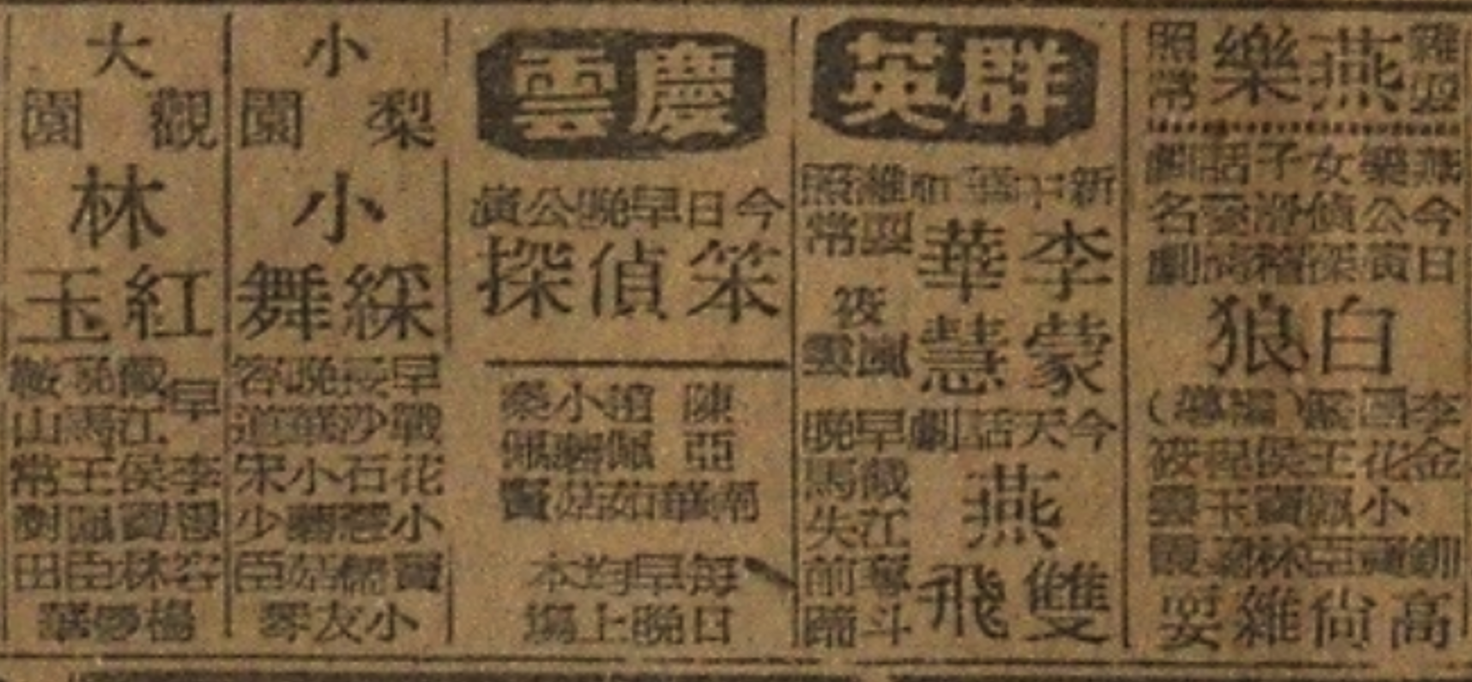

第二,在1949年前出版的報紙及畫刊方面,主要有天津的《大公報》、《益世報》、《華北新報》、《游藝畫刊》、《立言畫刊》和《一四七畫報》等。當中《大公報》和《益世報》先後於1902年和1915年在天津創辦,是民國時期最具影響力的兩份報紙。《華北新報》創刊於1944年,是日本侵華後華北地區最具影響力的報紙。三份報紙對於相聲的記載,共有四種類型。其一,為人們對相聲的評論,如1928年2月1日刊登於《大公報》署名為醉生的〈相聲概談〉述及相聲的起源、分析了相聲的表演技巧和作品結構等,並強調相聲是“藝術之一”。12其二,為廣播電台的節目單,如1928年5月19日刊登於《大公報》的“園津台今日放送節目”單。13其三,為相聲藝人於小梨園等地方演出的廣告,如1944年9月28日刊登於《華北新報》侯寶林、趙佩茹(1914—1973)等人在大觀園等地的演出。14其四,為相聲藝人在社會上的遭遇,如1936年6月28日常連安(1899—1966)被毆事件等。15而在畫刊方面,《游藝畫刊》在1940年天津創刊,並由著名戲劇評論家潘俠風(1914—1993)主編,是民國的綜合娛樂戲劇畫報。而《立言畫刊》和《一四七畫報》先後於1938年和1946年在北京創刊,分別屬於娛樂性畫刊和通俗畫刊。三份畫刊對於相聲的記載,共有兩種類型。其一,相聲藝人的酬金,如《一四七畫報》刊登了侯寶林的酬金。16其二,相聲界的動向,如《游藝畫刊》提及相聲藝人相隔二百四十里說對口相聲的事件。17因此,這些1949年前出版的刊物能夠與相聲藝人回憶錄互相補足。

第三,在相聲作品集方面,可分為藝人的個人作品集,以及由多位藝人作品輯錄而成的作品集。藝人的個人作品集主要有侯寶林著的《侯寶林相聲選》收錄了四十三篇的對口相聲文本,如《改行》、《戲劇與方言》等;18馬三立(1914—2003)口述、陳笑暇(?—?)等整理的《馬三立相聲選》收錄了四十段的相聲內容,如單口相聲《偏方》、對口相聲《開粥廠》、三人相聲《扒馬褂》等;19中國曲藝家協會天津分會編的《常寶堃相聲選》整理了二十篇的相聲文本,如《打橋票》、《牙粉袋兒》、《方言土語》等;20張立林、王文章(1951—)編的《張壽臣表演相聲精品集》整理四十段的相聲內容,如《小神仙》、《化蠟扦兒》、《娃娃哥哥》等。21而由多位藝人作品輯錄而成的作品集,則有吳文科(1963—)選編的《中國相聲精粹》、22馮不異(?—)、劉英男(1929—)主編的《中國傳統相聲大全》共四冊、劉英男主編的《中國傳統相聲大全補遺》等,23當中主要收錄了1949年前後的單口相聲、對口相聲和群口相聲的文本。可見,相聲的作品集是研究相聲內容的重要資料。

第四,在曲藝專書方面,現在可見的著作較多,內容主要探討曲藝中各種項目,如鼓曲、彈詞、評書、快板、相聲等的歷史源流,分析它們的藝術性質等。例如,侯寶林、汪景壽(1933—2006)、薛寶琨(1935—2016)在1980年出版的《曲藝概論》當中有關相聲的內容,主要在第七章作論述。作者先探討相聲的歷史源流,然後分析相聲的表演形式、結構等。24姜昆(1950—)、戴宏森(1933—2017)在2005年出版的《中國曲藝概論》集中探討曲藝的本質、曲藝與表演、曲藝與文學、曲藝與音樂、曲藝與民俗之間的關係。25姜昆、倪鍾之(1936—2016)在2005年出版的《中國曲藝通史》主要在第八章談及民國時期相聲由撂地走上舞台的過程、相聲廣泛傳播的原因、名家與作品。26田莉(1961—)在2015年出版的《聲韻閒情:中國曲藝》在第六章簡介與相聲相關的內容。作者主要解釋相聲的“說學逗唱”基本功,指出相聲具有幽默與諷刺的特點,以及介紹相聲名家和作品。27蔡源莉 (1942—)在2016年出版的《民國曲藝史》主要在第三章闡述相聲的內容。當中重點論述相聲從撂地走向舞台的過程、相聲傳播的原因、相聲名家與作品。28另外,指出相聲的內容很大程度上受政治局勢影響。例如,軍閥混戰時期、抗日戰爭年代出現了不少諷刺時弊的作品。整體而言,曲藝史的研究者們對相聲的源流演變、藝術特點、名家與作品均有論述,但因篇幅所限使論述的深度不足。

第五,在相聲史專書方面,現在可見的著作較少,主要有四本的專著。其一,侯寶林、薛寶琨、汪景壽、李萬鵬(1936—2016)在1982年出版的《相聲溯源》,全書共分為四章,書中主要梳理了相聲在古代的發展過程,指出相聲的形成是從“像生”演變為“象聲”,然後形成“相聲”的歷程。29其二,王決(1924—1997)、汪景壽、藤田香(?—?)在1995年出版的《中國相聲史》。全書共分為三篇。第一篇是梳理古代相聲的流變。第二篇論述清末民初現代相聲的形成,談及清末至民國時期,相聲已成為行業。然後簡述北京天橋的情況、相聲的開場形式等。第三篇主要闡述相聲在1949年後至今的發展情況。30其三,陳建華(?—)在2015年出版的《中國相聲的源與流》。全書共分為三章。第一章是關於相聲在先秦(舊石器時期—公元前221年)、兩漢(公元前206—8年,25年—220年)與隋(581—618)唐(618—907)的萌芽與發展。第二章是論述相聲在宋(960—1279)、元(1206—1368)、明(1368—1644)、清(1644—1911)的發展。第三章是探討在民國(1911—1949)和當代(1949—)相聲在“明地”、茶社、綜合性娛樂場所等地方的經營情況、管理運作。31其四,倪鍾之在2015年出版了《中國相聲史》。全書分為五篇。當中第一篇是古代篇,論述古代相聲的演變。第二篇是近代篇,闡述清朝中期至民初時期,相聲形成的原因、考證近代相聲的始創人、簡介“相聲八德”的生平和作品。第三篇是現代篇,談及相聲表演場地演變、相聲名家,如張壽臣(1899—1970)的生平和代表作、分析抗日戰爭和解放戰爭對於相聲內容創作的影響。第四篇是當代篇,分析1949年後的相聲發展情況。最後,第五篇是域外篇,探討相聲在在國際上所引起的關注。32整體而言,現時相聲史的的著作,清晰地梳理了相聲的發展脈絡,其中陳建華的《中國相聲的源與流》和倪鍾之的《中國相聲史》對於民國時期相聲的分析較為全面,所以是本文的重要參考著作。

第六,在學術論文方面,可分為學位論文和期刊論文。學位論文對於相聲的研究主要有兩個範疇。其一,為分析新中國成立後的相聲文本,如梁羽(?—)的碩士論文〈“十七年"相聲文本變遷研究〉探討在1949年—1966年間相聲文本的轉變。33陳潤楠(?—)的碩士論文〈新中國成立以來的社會變遷與相聲《夜行記》的傳承與創新〉討論在1949年後相聲《夜行記》文本創作的變化。34其二,為探討相聲的源流,如王譞(?—)的碩士論文〈清末相聲的產生研究〉,分析近代相聲產生的原因、相聲文本對古代文學的繼承等。35而期刊論文對於相聲的研究主要有三個範疇。第一類是分析相聲演出場地的演變,如陳建華的〈相聲的藝術演進與表演場所之關係〉,明確指出不同的相聲表演場地會影響相聲的表演內容。蘇全有(1966—)、王淑杰(1995—)的〈論近代以來相聲演出載體的變遷〉探討相聲由露天場所走向茶館、廣播等的過程。36第二類是分析相聲的史料,如鮑國華(1976—)的〈天津《大公報》載相聲史料簡釋〉,指出《大公報》所載的史料主要有評論、報道和廣告。37第三類是對相聲藝人的追憶,如吳文科的〈馬季作為相聲藝術承前啟後的一代大家〉、38田莉的〈侯寶林的相聲藝術及其文化史意義〉等。39由此可見,現時學術論文對於相聲的研究較為單一,主要集中研究清末民初、1949年後的相聲發展,以及相聲的文本等,較少學術論文針對民國時期的相聲作研究。

綜上所述,目前有關民國時期相聲的學術研究成果,主要出現在曲藝專書、相聲史專書的其中一至兩個章節,討論的深度略有不足,而學術論文也較少對民國時期的相聲作研究。因此,本文將會集中探討民國期相聲的發展情況。

(一)相聲由露天場地走向大棚

相聲繼清代的發展,於民國年間進入了急促發展的時期。其中一個表現為相聲表演場地的轉變,從“明地”走向茶社、進入廣播電台,再走進綜合娛樂場所的過程。

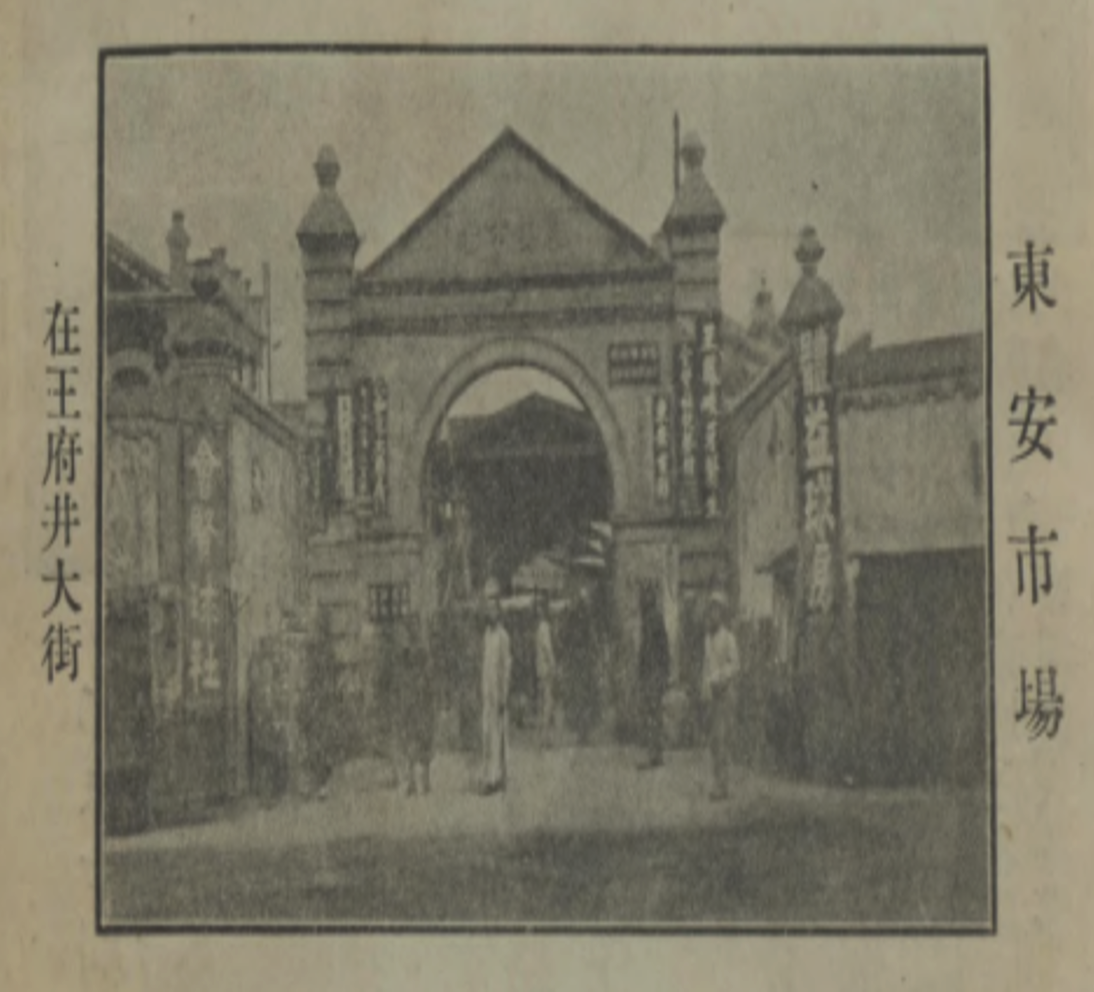

“明地”是指相聲藝人在人流眾多的露天場地演出,具體而言有撂地、城市各處的娛樂場所、大棚三種演出場地。40相聲藝人通常會在北京天橋、東安市場撂地表演。41

資料來源:《中國相聲史》P. 215。

資料來源:《鐵路公報:京漢線》,1922年,第61期,頁2。

在相聲表演正式開始前,他們先會佔據一塊露天空地,然後用白沙子、石子或沙土撒出一個圓圈當作舞台,稍為分隔與聽眾的距離,為表演提供空間。當相聲表演開始後,藝人會站在圈內表演,而聽眾則站立圍繞在圓圈的外圍觀看。42首先,藝人在開場的時候會表演“墊話”,即“開場白”或開場小表演來渲染氣氛,引起人們的注意。例如,相聲藝人表演“白沙撒字”、太平歌詞來吸引途人的駐足圍觀。其中,“白沙撒字”是指藝人從布袋裏抓一把沙子,用手捏著沙子在地上寫字。而字的內容有對聯“畫上荷花和尚畫,書臨漢書翰林書”等;單字“虎”、“福”、“壽”等;四字詞語“春景當思”、“唯吾知足”、“黃金萬兩”都是以上字的字尾作為下字的字頭,並且是空心的,43如下圖所示:

資料來源:《中國相聲史》P. 210。

另外,有些藝人會一邊唱太平歌詞,一邊寫字。例如,在演唱太平歌詞《十字錦》的時候,把《十字錦》的歌詞同時寫出來。44當圍觀的聽眾逐漸增多的時候,相聲藝人便會進入“正活”,即正式開始表演相聲作品。由於北京天橋和東安市場本是露天市集,集各類攤販、商號、娛樂活動於一身的地方,是平民會合休憩之處,所以在這兩處聽相聲的人多為平民。45在1933年7月17日,署名為“晉康”的〈北平的幾處相聲〉一文刊登於《大公報》,談及東安市場和天橋的聽眾和相聲內容特點。當中詳細地提及天橋、東安市場相聲的聽眾大多數是社會上的平民,例如附近作坊的工人、商鋪學徒、人力車夫等,並且指出平民缺乏的是教育修養,迫切需要的是性的調劑,所以相聲藝人為迎合聽眾的需要,便表演“葷相聲”,即以男女情色及性行為為主要內容的相聲。46而在1948年5月18日,署名為“歐普”的〈相聲和人話〉一文刊登於《益世報》,亦指出天橋的相聲的表演是最為露骨,都是與“性”相關的低級趣味內容。47可見,撂地時的相聲內容較為不健康,圍繞着“性”題材。

當相聲藝人演完一段相聲後,便會向四周的聽眾“頭遍杵”,48即是向聽眾要錢。而這次要錢的難度是最大的,因為表演結束後就張嘴要錢,聽眾便會一下子解散離開。在“頭遍杵”完結後,藝人便會簡單點算金錢,若然發現金錢達不到預期收益,就會在表演第二段相聲的時候,中途向聽眾要錢,稱為“二遍杵”。49據《我和爸爸馬三立》的記載,提及當時的藝人只說了一段甚至不到一段的單口相聲或笑話,就會停在關鍵情節,向聽眾要錢,而聽眾為滿足對故事後續發展的好奇心,便會付上金錢。50藝人需要多次要錢的主要原因是演出場地的特殊性。由於演出場地是露天空地,聽眾來去自由,場地並無設施可以阻止聽眾在欣賞後不付錢地離去。加上,相聲藝人在露天空地演出時,經常受天氣限制,要面對“颳風減半,下雨全無”的不穩定情況。藝人們基本上是在維持着日掙日吃的情況,若然遇上連日下雨或下雪,便不知道該如何維持溫飽。51因此相聲藝人為了保障自身的經濟收入,以求三餐溫飽,便會多次向聽眾要錢。可見,露天場地的特殊性,使相聲的演出方式變得支離破碎。

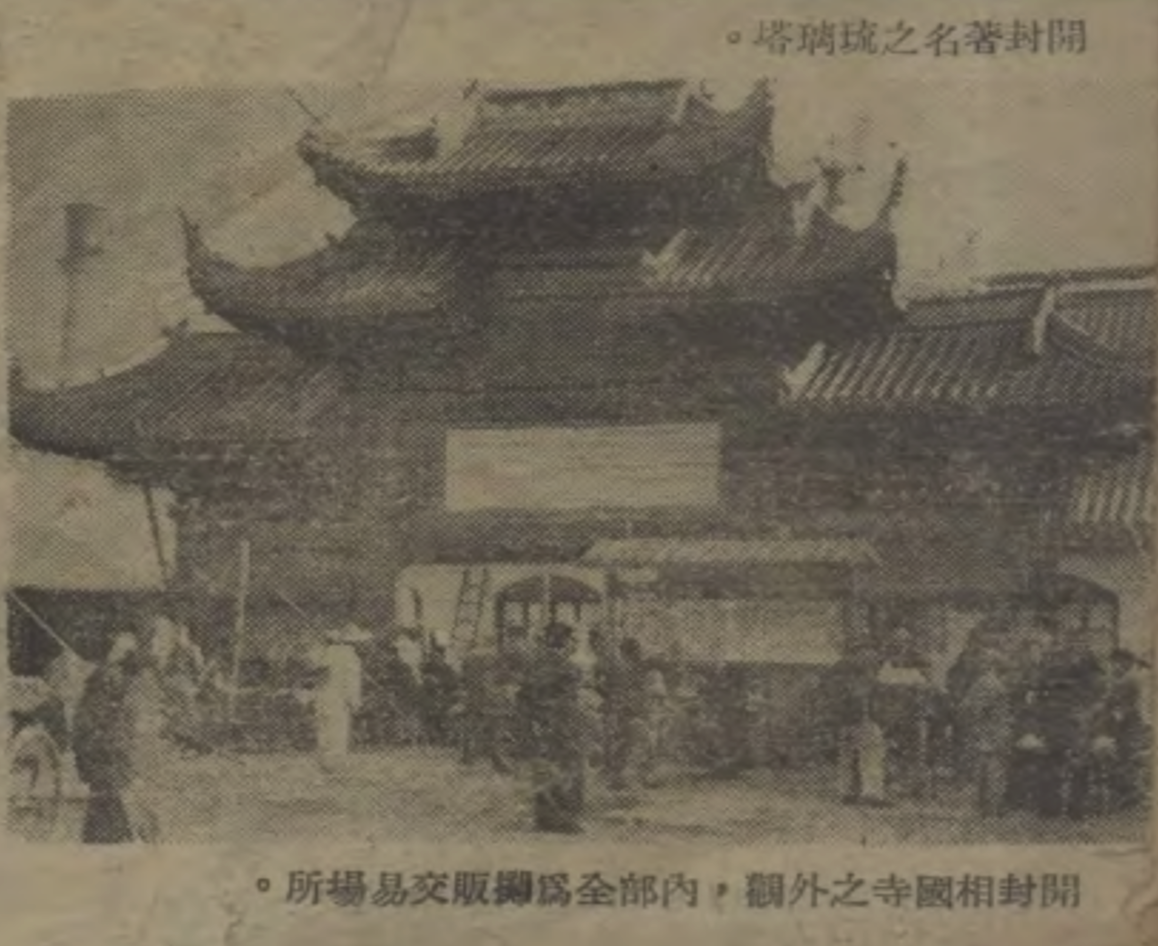

其次,相聲藝人會到城市各處的娛樂場所演出,主要包括城鎮的廟會、妓院、飯館等地,流動性比較大。有別於其他的曲藝表演,如評彈、梅花大鼓等演出時須帶上樂器,相聲藝人能夠隨時到不同地方演出的原因是藝人的演出行裝簡單。只需要小竹板和醒木,不需化妝,即可到不同地方演出。廟會是相聲藝人不時會前往演出的地方之一,例如南京的孔子廟、上海的城隍廟和開封的相國寺等。52

資料來源:《南京中央日報週刊》,1948年7月11日,第5卷第2期,頁4。

相聲藝人在廟會臨時表演的演出場地設置、方式、內容大致與撂地表演的形式相同。但相聲藝人在廟會演出的收益是較為穩定的。因為廟會中有不同的買賣活動,會帶來足夠的人流,形成可觀的聽眾群。53另外,廟會的時間和地點是較為固定的,以北京為例,每月的農曆初三是土地廟會、初五和初六是白塔寺廟會、初七和初八是護國寺廟會等,54所以喜歡相聲的聽眾會到廟會作支持。

除了廟會外,妓院和飯館都是藝人常見演出場地。妓院、飯館老板為吸引更多生意,會聘請走街串巷的相聲藝人來演出。讓客人在吃飯之餘,也能有娛樂。妓院、飯館並沒有撘建舞台給相聲藝人,藝人也不會用白沙子、石子或沙土撒出一個圓圈當作舞台,多數是隨便站在一個位置就開始表演。演出的時候亦不會中斷表演向聽眾要錢,而會流暢地完成整個演出,結束後便可以拿錢離開。55例如,侯寶林和馬三立都曾經到妓院演出。根據《我的青少年時代》的記載,書中提及侯寶林會隨身帶着小竹板等工具,哪裏有機會就在哪兒演出。56而《馬三立別傳》則提及馬三立在妓院說一段《八扇屏》就可以得到“四大毛”的事情。57

再者,相聲藝人亦會在大棚進行演出,主要在北京天橋的大棚和西單商場演出。58大棚內的表演場地是用長板凳圍放在大棚的四周,讓藝人能夠在大棚的中央位置表演,聽眾則可以坐著或站著觀看。59在鄰近聽眾席的位置,還設置了藝人的座位和桌子。桌子上面通常會放著醒木、竹板、扇子等藝人演出時需要用的工具。可見,大棚的演出場地佈置較撂地複雜。

在正式開始演出的時候,藝人會用“白沙撒字”的技藝、開場小唱來招攬觀眾,或者直接“點買賣”,即是直接開始表演。60其中,相聲藝人直接省略開場小表演的原因,是因為他們大多數時間在大棚長駐演出,每日在固定時間、固定地點演出。例如,焦德海(1878—1935)、劉德智(?—1952)曾在大棚固定演出。61藝人演出前可能有聽眾已經坐在板凳上等待表演的開始,所以有的時候藝人會直接開始演出相聲作品。62由於兩個相聲大棚分別位於天橋和西單商場,因此相聲藝人會面對不同的聽眾,演出的內容亦會相應地作出調整。如前所述,天橋的聽眾較喜歡以性為題材的相聲,因此藝人會較多演出“葷相聲”。63相反,西單商場鄰近學生區,聽眾大多是學生、知識分子,為了迎合他們的喜好,相聲的內容由“性”轉為富趣味性的題材,通常以常識的錯綜排列、舊時代的綱常倫理關係的顛倒為內容。64故此,藝人在大棚演出時的內容,不只是局限於“性”題材,還有富趣味性的題材。

而大棚的相聲藝人要錢的方式,與撂地的藝人相同,都是在演出中段向聽眾要錢。但是,他們要錢的次數比撂地的藝人要多,有一些藝人能“開十幾道杵門子”,即是向聽眾要錢的次數達十多次。65因為大棚的藝人通常是以團體合作模式演出,一般從每日的早上開始,至晚飯前結束。66當演出節目豐富的時候,要錢的次數也會增加。另外,大棚的藝人需要向地主交場地和板凳租金,以侯寶林為例,他從早上八點就開場演出,一直說到下午一點多。有時他能掙到五百多枚銅板,減去給地主地租,只剩下七、八角錢是他的酬勞。67由於,藝人需要確保自己能賺取足夠的金錢來繳交租金和獲得收入,所以向聽眾要錢的次數較撂地的藝人多。可見,大棚的相聲藝人要錢的方式,與撂地的藝人相同,但次數較為頻繁。

(二)相聲進入茶社

在1920年代末至30年代初,相聲藝人陸續進入室內表演,其中一個演出場地為茶社。它是由大棚的簡陋棚子改造或由磚頭建起的磚屋。68茶社是相聲、評書等曲藝的專門演出場所。當中比較著名的茶社有天津的連興茶社、天津的聲遠茶社、北京的啓明茶社和濟南的晨光茶社。69

資料來源:中國近代影像資料庫。

資料來源:《遊藝畫刊》,1943年,第6卷第2期,頁25。

天津的連興茶社是全國第一個專門演出相聲的場所,在每日的下午一時至凌晨一時營業。它的場地設置基本上與大棚相似。唯一不同的就是相聲藝人休息的地方,大棚內藝人的休息地方只有鄰近聽眾席的演員座位,而茶社內增設了休息室,為藝人提供一個較為寧靜的休息空間,使他們能夠思考表演內容和順利進入演出狀態。70及後聲遠茶社、啓明茶社等也模仿了連興茶社的做法。71

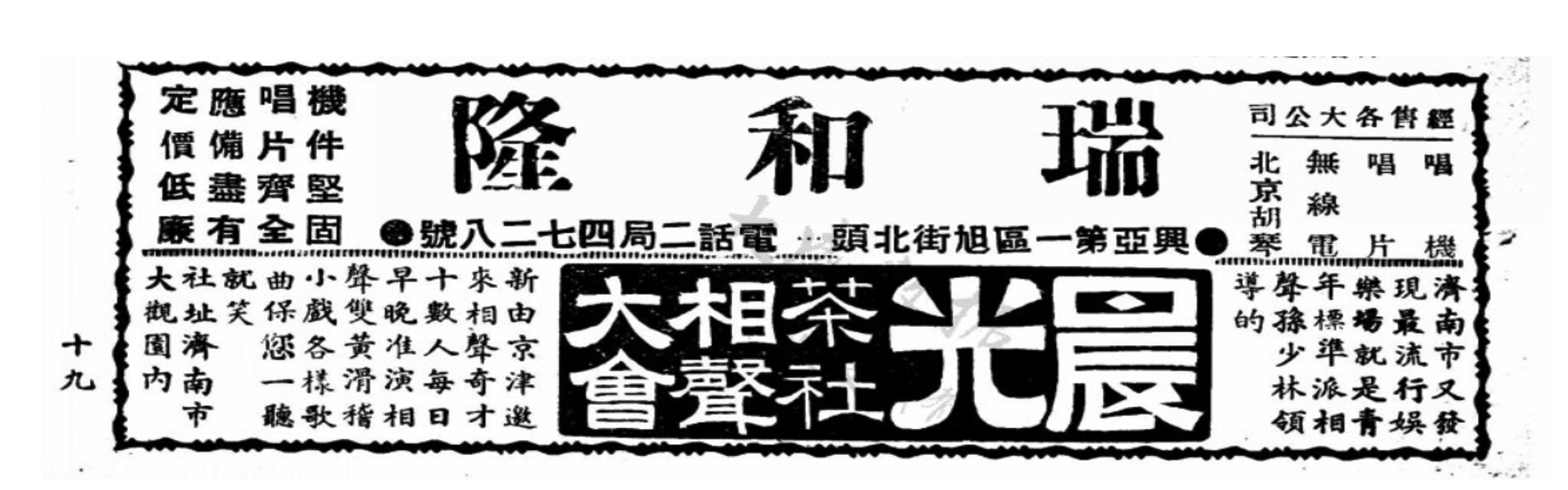

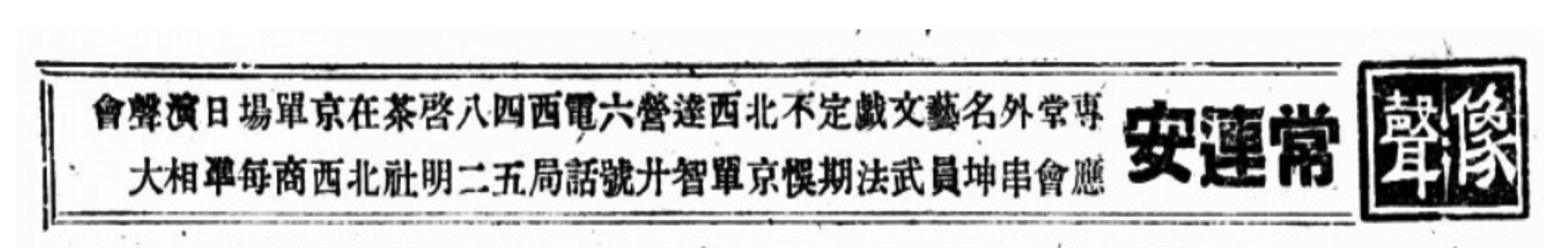

相聲藝人在茶社的開場表演,保留了部分露天場地開場表演的傳統,主要演唱什不閑、說“墊話”等來渲染現場氣氛。例如,藝人演唱屬於什不閑調子的“福祿壽喜歌”,而“墊話”的作用是讓藝人試探場內的氣氛。以張壽臣為例,他所用的“墊話”多是談及上一場節目,然後在藝人身上找笑料,調侃上一場的藝人,從而引起聽眾的高漲情緒。而在露天場地用以招攬聽眾的“白沙撒字”技藝,則沒有在茶社內展示。72主要原因是茶社在相聲藝人演出前,已經透過畫刊的廣告進行宣傳,例如啓明茶社、晨光茶社都曾在《游藝畫刊》刊登過廣告。忠實的支持者看到廣告後,自然會到場支持。因此,茶社的相聲藝人只保留了部分露天場地開場表演的傳統。

資料來源:《遊藝畫刊》,1943年,第6卷第2期,頁25。

資料來源:《游藝畫刊》,1944年11月15日,第7卷第10期,頁23。

資料來源:《游藝畫刊》,1944年5月1日,第8卷第9期,頁18。

當相聲藝人完成開場表演後,便會開始表演相聲作品。藝人們會輪流演出,每位藝人每日需要表演五至八段作品。以連興茶社為例,它位於天津南市的東興市場。在1942年署名為“楊毅”的〈聽曲的低級趣味:東興市場的茶社〉一文刊登於《三六九畫報》,談及東興市場的人流主要由平民、富紳、土豪、商人等組成,73由此可以推斷連興茶社的聽眾,包含不同的社會階層,而茶社的相聲的內容亦由不同性質的題材組成。

由於茶社不收取聽眾的入場費,所以茶社內仍然保留了向聽眾要錢的做法。但是要錢的方式與露天場地的方法不一,茶社的做法是在每段節目結束後,茶社的夥計便會代替相聲藝人向聽眾要錢,74以免打斷表演的連續性,影響演出效果。而相聲藝人在茶社演出後,有兩個方法獲得收入。其一,由“掌穴”分配收入。“掌穴”是類似現時的行政管理人員。因為藝人大多會建立演出團隊在茶社輪流演出,他們需要選出信任的藝人當“掌穴”,負責組織演出事務和分配利潤。在整場的演出結束後,“掌穴”便會把要到的錢放在一起,由“掌穴”按照事前約定的來分配酬金。75例如,1917年馬德祿、李德錫、焦德海在連興茶社被推舉為“掌穴”,擁有分配利潤的權力。76其二,由茶社採用“人頭份”分配利潤,即是茶社的管理者會把每天演出的總收入,除以演出總人數,便會得到“人頭份”,亦是相聲藝人的平均收入。然後,根據相聲藝人的實力、演出的次數來確定藝人能獲得的“人頭份”。若然是有名氣的相聲藝人,便會可能得到兩至三份的“人頭份”。77一般的相聲藝人則有機會得不到一份的“人頭份”。其中啓明茶社便是採用 “人頭份” 來分配利潤,例如張壽臣在未成名前,於啓明茶社得到一點五份的“人頭份”。78反映,茶社在一定程度上保障藝人的演出收入。

(三)相聲進入廣播電台

在1920年代末至30年代初,北京、上海、天津等地陸續出現了廣播電台。例如,華聲廣播電台、中華廣播電台、天津廣播電台特殊電台等。79這些電台除了播放唱片、音樂等節目以外,還會直播曲藝節目以娛樂大眾。而相聲就是其中之一個曲藝節目,因為其他的表演,如京劇,對於演出場地的要求較高,到電台播音的難度非常大。80相反,相聲則注重語言的能力,對演出場地的要求較低,所以相聲就是電台其中之一個曲藝節目。

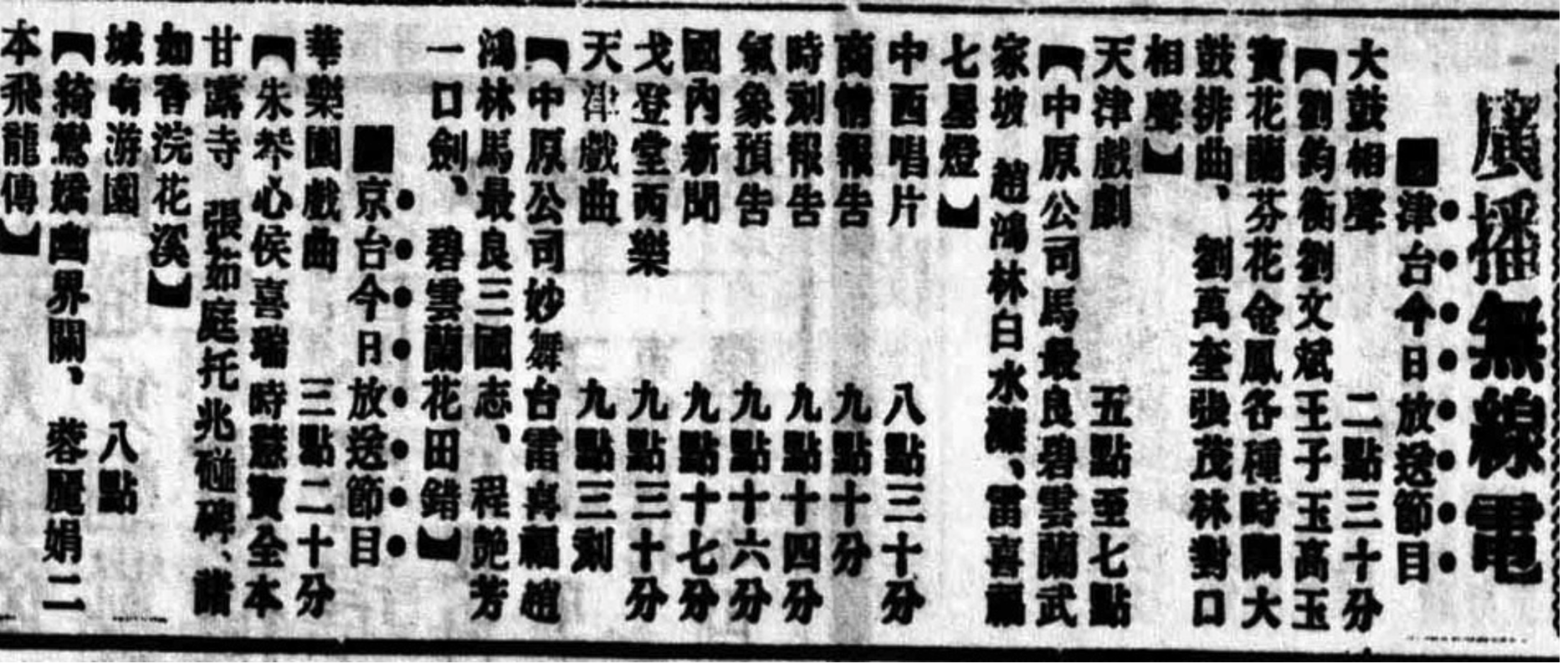

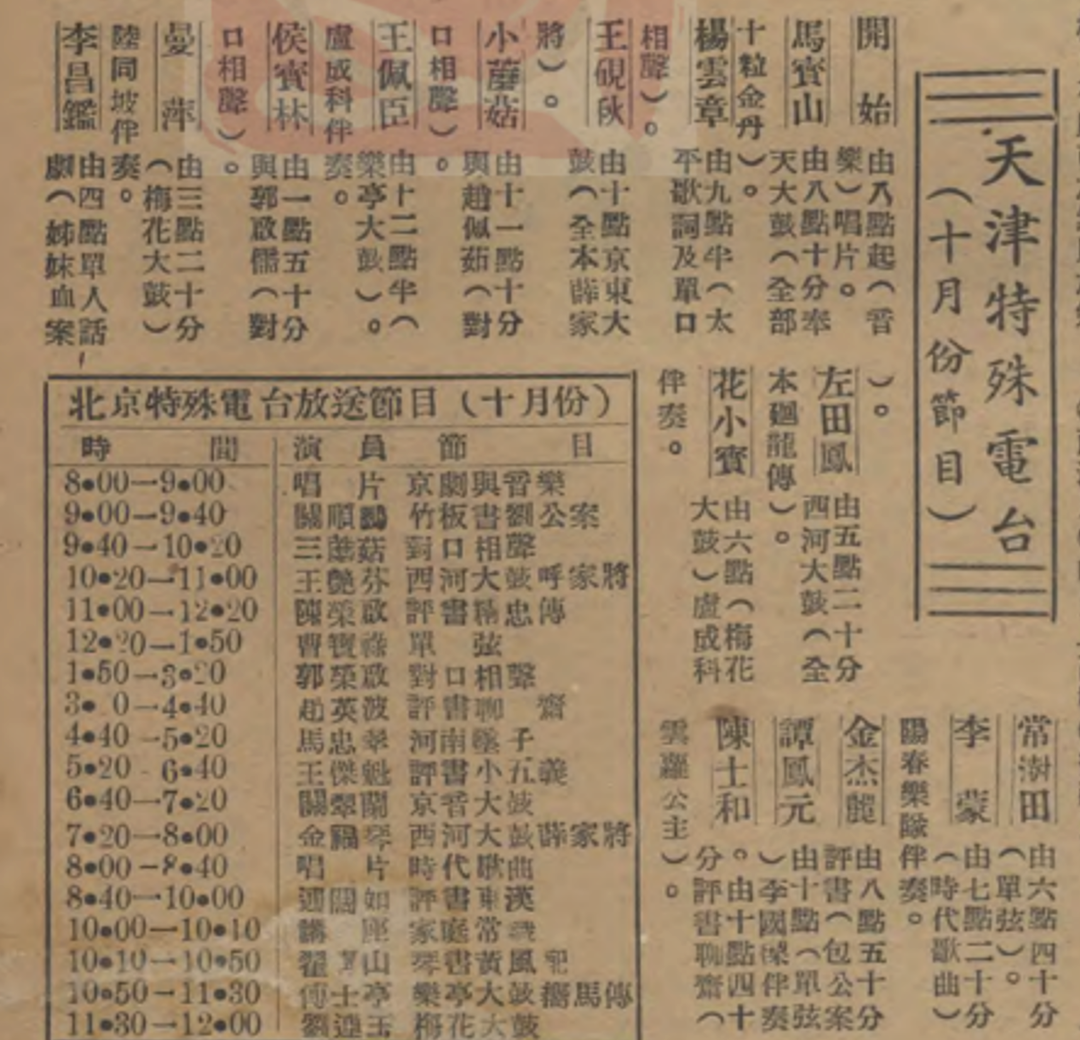

在表演方式方面,相聲進入電台後“開場小唱”等環節被省略,變為直接表演作品,而且沒有中途停頓。當中有三個形成變化的原因。其一,電台的節目豐富,以1940年北京中央廣播台特殊放送節目為例,它在下午四時五十分至五時三十是直播張杰堯(1893—1971)、緒德貴(?—?)的對口相聲,緊接著下午五時三十分至六時十分便是單弦的表演,81廣播時間緊湊,沒有足夠的時間讓藝人由“開場小唱”開始表演。其二,電台主要運用報紙、畫刊在演出前的日子作節目預告,以加強競爭力。例如《天聲半月刊》、《大公報》等都刊登過廣播電台節目表。所以不需要臨時以“白沙撒字”技藝招攬聽眾。其三,相聲廣播並沒有聽眾在現場,故此不能在表演中途暫停向聽眾要錢。可見,相聲進入電台後藝人的表演方式更為簡潔、流暢。

資料來源:《大公報》,1928年5月27日。

資料來源:《天聲半月刊》,1944年10月1日,第14期,頁21。

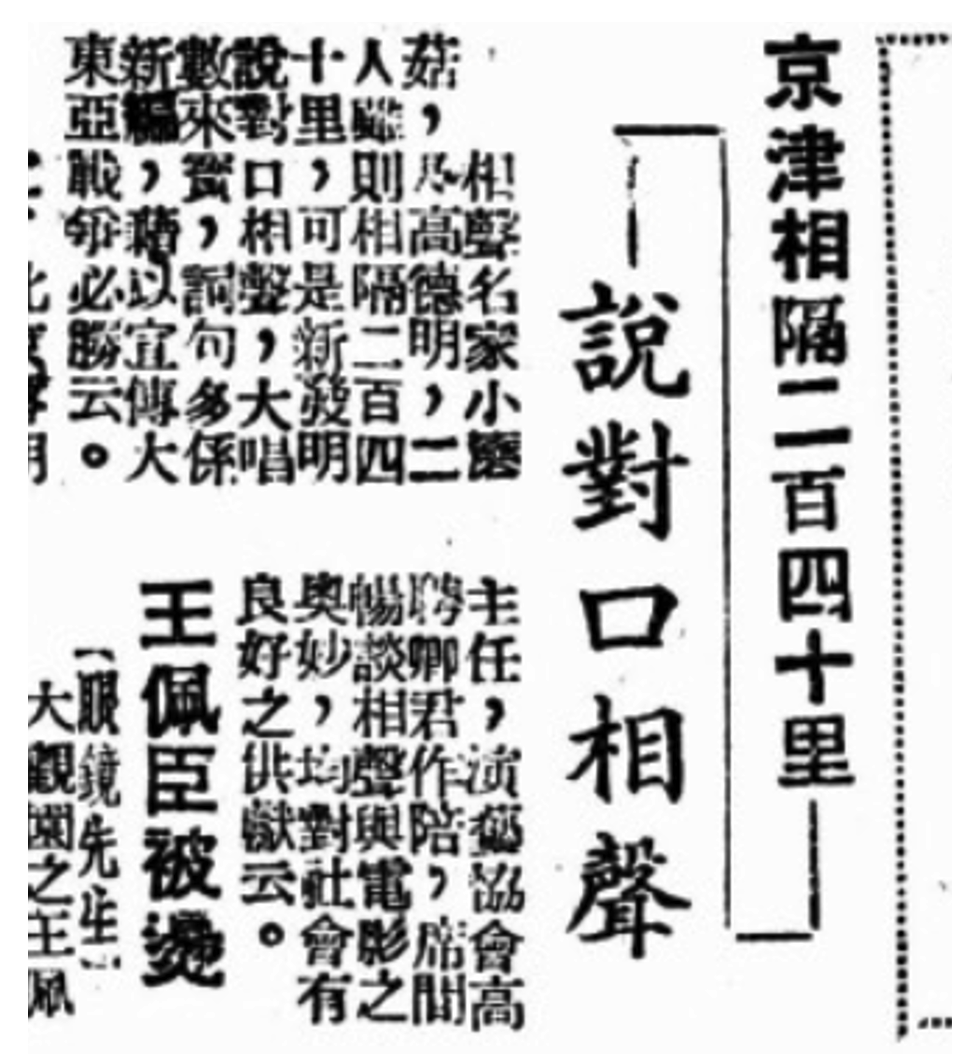

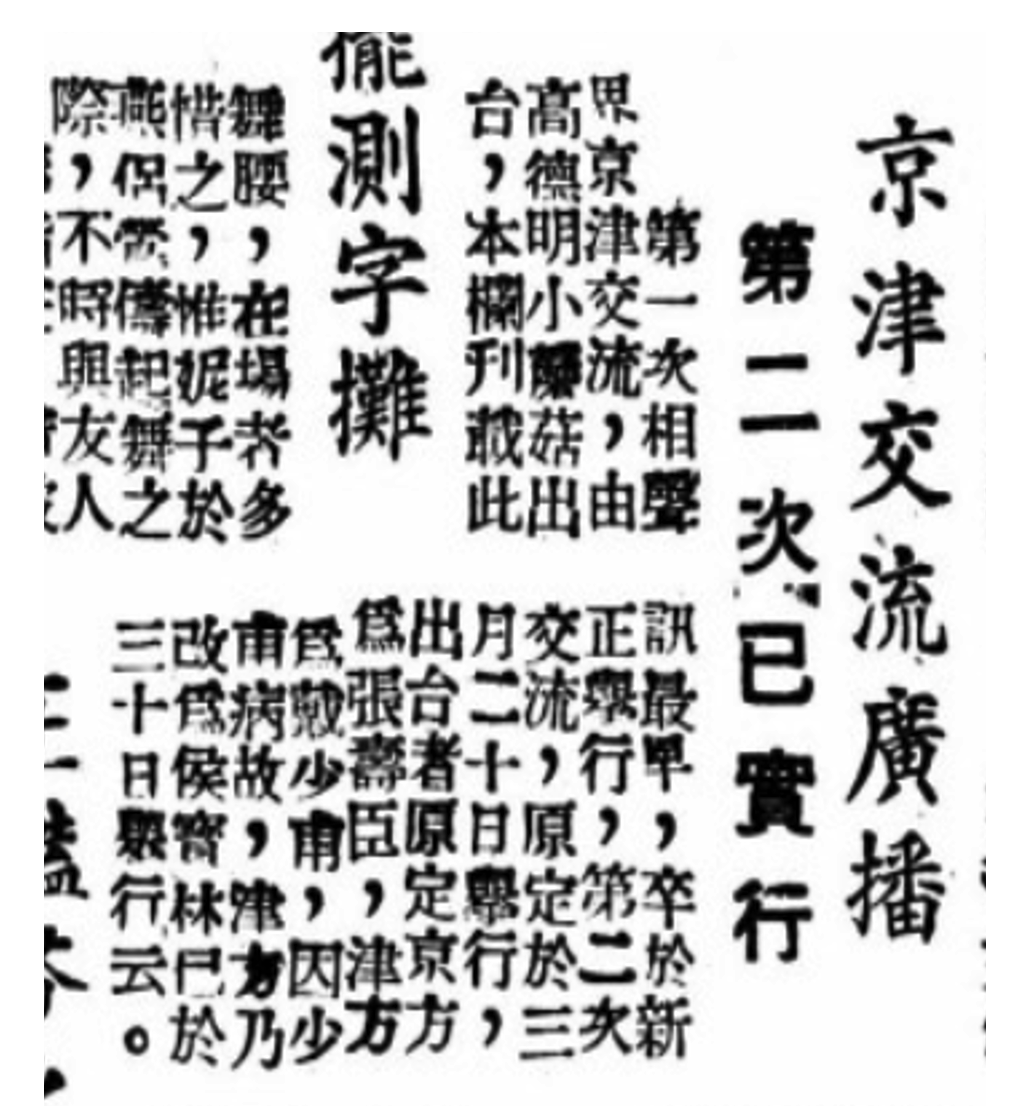

在演出內容方面,相聲藝人在電台不表演與性相關的作品。82因為藝人考慮到廣播電台的覆蓋率廣大,聽眾的年齡層較廣泛,有兒童、青少年、成人等,為免影響兒童及青少年的成長,所以不演出與性相關的作品,轉為表演學唱類作品《三棒鼓》、諧趣類節目《下象棋》等。另外,在1944年先後出現了兩次跨電台說對口相聲的事件。第一次為常寶堃(1922—1951)和高德明(1909-1960)相隔二百四十里說對口相聲、第二次為張壽臣與侯寶林,透過無線電頻譜說對口相聲。這兩場具有創新性的節目,格外受到聽眾的喜愛,並引起商家的注意。

資料來源:《游藝畫刊》,1944年1月15日,第8卷第2期,頁21。

資料來源:《游藝畫刊》,1944年4月15日,第8卷第8期,頁18。

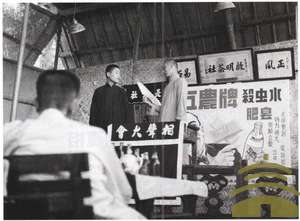

商家開始請相聲藝人表演,在說相聲的間隙為其產品進行商業宣傳。例如,馬三立曾在說相聲的間隙為敦慶隆的手籠賣廣告、83常寶堃和趙佩茹亦曾為駱駝牌愛耳染色說相聲。所以藝人不演出與性相關的作品,同時運用相聲做商品推廣。可見,相聲進入電台後相聲的內容變得正面和商業化。

資料來源:《大公報》,1947年3月1日。

在收入來源方面,相聲藝人進入電台後的收入渠道有所增加。以往藝人的收入來源較為單一,主要依靠在“明地”和茶社賣藝的收入維持生計。當相聲進入電台後,相聲藝人的知名度提高了,收入渠道亦變得多元化。他們的主要收入來自電台,如侯寶林擁有不同電台的演出機會,在1946年刊登於《戲世界》的〈侯寶林八百米接力〉一文提及侯寶林一天內要到中國電台、民生電台、國華電台,共三個不同的電台演出。84另一部份收入來源來自廣告費,如常寶堃、侯寶林、趙佩茹、常寶霖(1924-2000)曾為立止胃疼靈藥小安胃丸作開幕嘉賓,從而獲得剪彩的酬勞。85其他的收入可能來自灌錄唱片的酬勞,如常連安、常寶堃、緒德貴、湯金城(1890-1980)曾為國樂唱片錄音。86可見,相聲進入電台後藝人的收入來源增加。

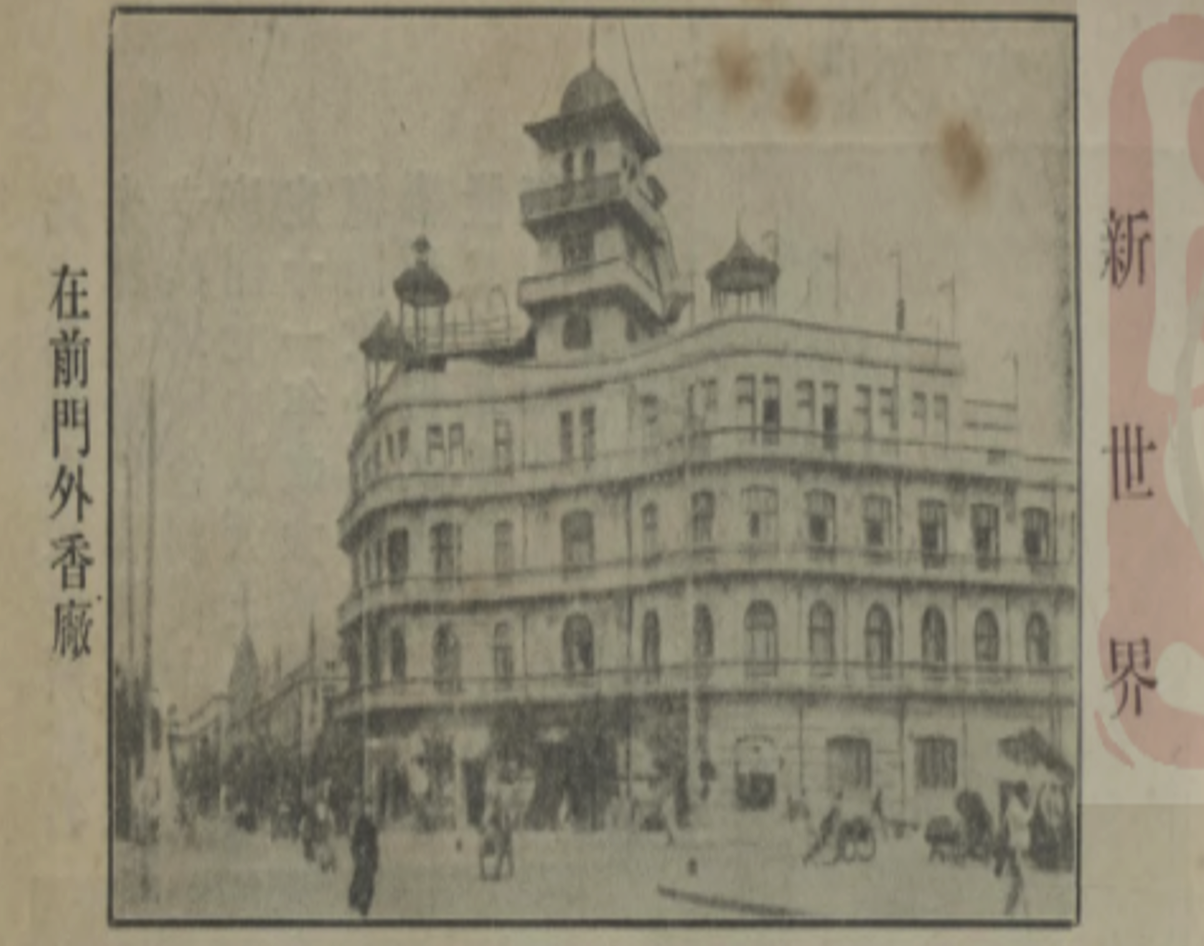

(四)相聲進入綜合性的娛樂場所

在1930年代末至40年代初,各個城市開始興建綜合性的娛樂場所,即是集商店、餐廳、戲院、雜耍場於一身的娛樂場所。87當中較為著名的場地有燕樂升平(或稱西燕樂)、新世界游藝場、城南游藝園、歌舞樓(後改稱小梨園)、勸業場(後改稱小世界)等。88

資料來源:《鐵路公報:京漢線》,1922年,第61期,頁2。

在表演場地方面,綜合性的娛樂場所的場地硬件配置較完備。過往在“明地”、茶社和電台演出的時候,表演場地的設置較為簡單。例如,撂地只有一塊露天空地演出,而且沒有聽眾席、茶社的聽眾席是長板凳組成等。而綜合性的娛樂場所基本上都配置了舞台和觀眾席。相聲藝人能夠真正踏上正式舞台作出表演。與此同時,觀眾亦能舒適地觀賞表演。例如,北京的新羅天游藝場的場地可容納一百人、設有一二尺高,面積十幾平方米的舞台,聽眾席皆為藤椅。89而四海升平的場地可容納三百人,舞台坐北朝南,聽眾席為彈簧軟椅、摺疊靠背木椅等。90可見,綜合性的娛樂場所的場地方面的硬件配置水平大大提升。

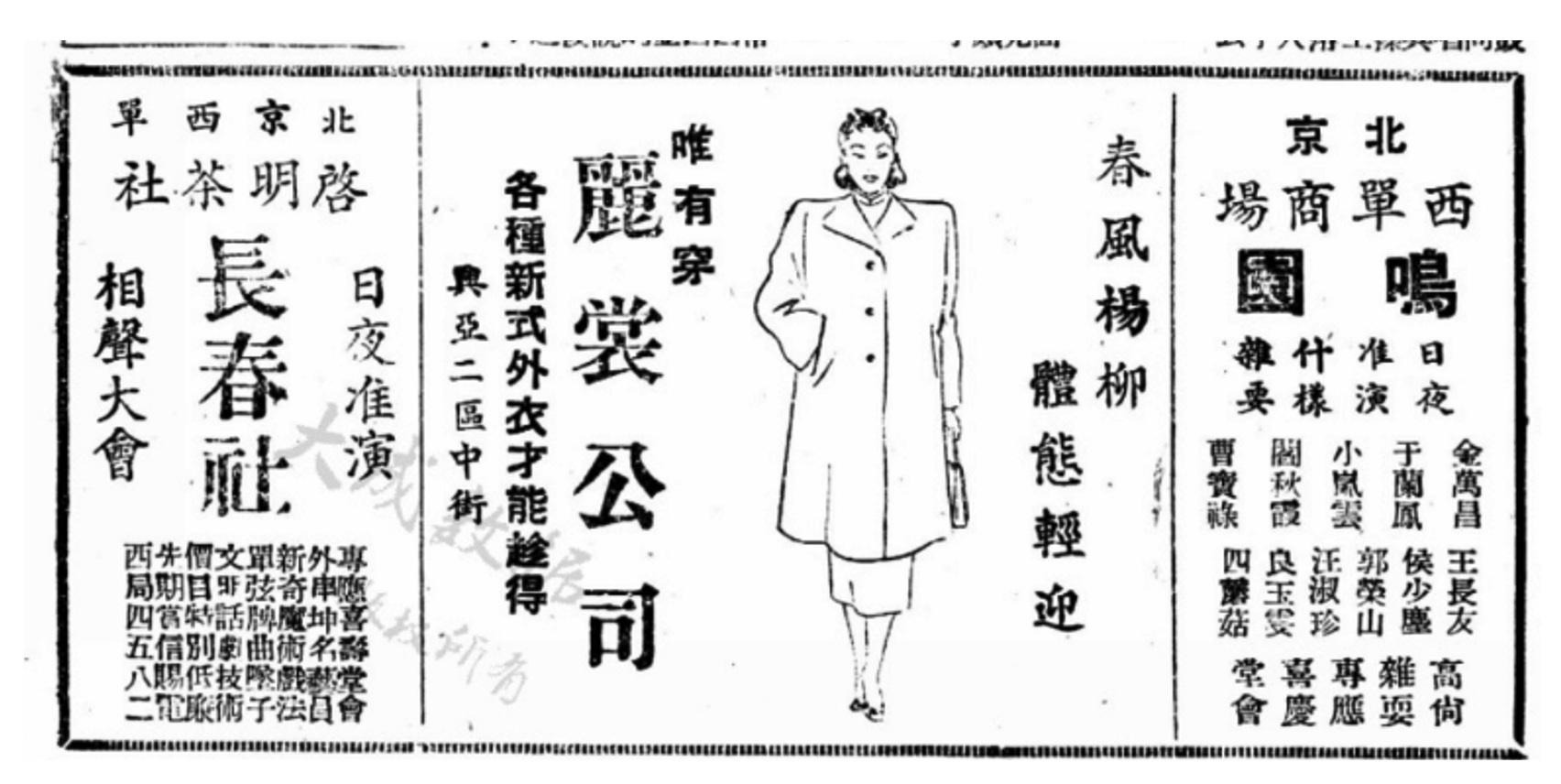

在表演方式方面,相聲進入綜合性娛樂場所後,表演的節奏較為明快。因為綜合性娛樂場所在藝人演出前,已在報紙、畫刊刊登藝人的演出消息,希望引起聽眾的關注。例如上海遊藝球社、慶雲戲院都在《天津華北新報》、《游藝畫刊》刊登過演出消息。

資料來源:《游藝畫刊》,1944年3月1日,第8卷第5期,頁17。

資料來源:《天津華北新報》,1944年9月28日。

若然聽眾對相聲有興趣的話,便會在演出前購買通票入場欣賞相聲藝人的演出。91所以藝人不需要“開場小唱”來吸引觀眾。另一方面是包銀制度的出現,保障了藝人的收入,使藝人沒有中途停下表演要錢。娛樂場所以包銀的方式來計算藝人的薪酬。一般按月來計酬金,承諾不管票房收入的高低,藝人都有收入,虧損由娛樂場所自行承擔。92其中,常寶堃曾與吉祥劇院簽訂半年包銀合同,以一個月為試演,如生意不佳,一月後便中止合約。93而侯寶林曾與大陸劇院簽訂半月包銀合同,但上座率未如理想,使大陸劇院的股東損失慘重。94故此,相聲進入綜合性娛樂場所後,表演的節奏較為明快。

最後,在演出內容方面,相聲進入綜合性娛樂場所後,相聲藝人的演出依然以迎合聽眾的喜好為首要目標,主要表演敍事類節目《真假光緒》等。因為綜合性娛樂場所大多位於租界內,票價昂貴,如位於日租界內的中原遊藝場和新羅天游藝園的票價都是大洋一角。95其他游藝園,如新世界游藝場、城南游藝園分別是銅子三十枚和大洋兩角。96所以聽眾多是受過教育,且有經濟能力的人,而一般小市民無法負擔。在1930年刊登於《大公報》的〈民眾娛樂場的聚英茶社——角色玩藝十分齊全〉一文直指“光顧綜合性娛樂場所的人是‘子兒多’的,一般商鋪學徒、學生等欲去不能、只有‘望洋(洋錢)嘆’而已。”97因此,綜合性娛樂場所的演出內容,以敍事類節目等為主。

由此可見,相聲在民國時期從露天場地走進室內場所,例如,茶社、電台、娛樂場所,能夠與其他曲種同場演出。而相聲在明地演出的時候,演出場地設備簡單,在地下撒上一個圓圈便是舞台;演出內容較為不健康、低級趣味,主要涉及男女情色、倫常關係顛倒的題材;演出的方式是支離破碎,沒有連貫性。當相聲藝人進入茶社演出的時候,演出場地設備較多,開始提供演員休息室等;演出的內容較為多由不同性質題材組成,演出方式較明地的表演連貫。及後,相聲藝人亦進入廣播電台、綜合性娛樂場所演出,演出場地的硬件設備有所提升,藝人能夠踏上室內舞台作演出等;演出的內容趨向正面、商業化,摒棄了性題材;演出方式亦變得流暢、節奏明快。

在民國時期,相聲的內容依然繼承了古代優人敢於揭露時弊和世俗惡習的風格,既表達了人們的心聲,又為人們帶來歡樂。因為大多數相聲藝人來自生活較為貧困的階層,他們每天都會接觸到平民百姓身邊的奇聞逸事、市井生活、對政府的看法等。98而這樣的生活經歷與環境,亦成為了相聲藝人創作相聲文本的靈感來源。根據現存相聲藝人的回憶錄和作品集,民國時期的相聲作品主要分為三類,分別是諷刺政府相聲、反映社會實況相聲和“葷相聲”。

第一,諷刺政府的相聲是其中之一類民國時期相聲作品,當中相聲藝人張壽臣、作家老舍(1899—1966)均創作了不少相關的相聲作品。例如,張壽臣的《揣骨相》和《哏政部》。《揣骨相》的內容述及,某人能摸出不同的人身上骨頭的區別,並且能夠作出評語。當中提到 “狠骨頭,殘害同胞,吸盡民脂民膏”、“沒骨頭,金錢摟足,以外人為護符”99以及:

甲:聽着:大賊骨頭,賣國求榮,明知挨駡裝聾。

乙:痛快!哎,有這號兒骨頭嗎?

甲:當然有啦!

乙:誰?

甲:秦檜兒啊。

乙:再有呢?

甲:那就是‥‥‥現代秦檜兒。

乙:這是哪位?

甲:‥‥‥我不敢說。100

目的是諷刺當時北洋政府的腐敗無能,官員壓榨平民的情況,以及諷刺軍閥賣國的行為。而《哏政部》則是講述內閣要設立“哏政部”來解決國家的問題。即是委任相聲藝人來當官員,處理政務,結果弄得一塌糊塗,藉此抨擊當時北洋軍閥政府不懂得知人善任的情況。101另外,老舍的《中秋月餅》和《櫻花會議》都是一些諷刺政府的相聲作品。102當中《中秋月餅》直接指出抗日戰爭中的社會現象:

甲:月亮出來照九洲,幾家歡樂幾家愁;幾家高樓飲美酒,幾家飄流在街頭。

乙:噢,您這朗誦?

甲:不,我這是控訴!

乙:您控訴誰呀?

甲:我控訴你!

乙:啊?我又沒得罪您,您控訴我幹嗎?

甲:那‥‥‥你說我控訴誰?

乙:那個‥‥‥我哪知道啊!

‥‥‥

甲:月亮出來照九洲,就是說:每當月亮出現在當空的時候,它的光輝照遍了大地九洲。

乙:第二句:“幾家歡樂幾家愁”呢?

甲:這是說:富家歡樂,窮家愁。

乙:“幾家高樓飲美酒”?

甲:這是說貪官污吏、軍閥、奸商、財主們,進行着殘酷剝削,刮得民脂民膏,吃得腦滿腸肥,過着奢侈腐化的生活,荒淫無度地在高樓狂飲。

乙:“幾家飄流在街頭”?

甲:自“九一八”東北淪陷以來,由於別有用心的“大人”不御敵,不抗日,造成日本軍國主義者瘋狂狂華。祖國山河,日有所失。凡是日寇所到之處,無不燒殺搶擄,奸淫踐踏‥‥‥致使千萬同胞死於非命,毀家蕩㩗老扶幼,顛沛流離,飄落街頭,真是慘不忍睹啊‥‥‥103

可見,《中秋月餅》的主要目的是想諷刺北洋政府並沒有積極抗日,使百姓的生活雪上加霜。而《櫻花會議》則是講述北洋政府的外交官在外交會議上退讓的醜態。104故此,諷刺政府的相聲是其中之一類民國時期相聲作品。

第二,反映社會實況的相聲是另一類民國時期的相聲作品類型。例如,張壽臣的《小神仙》和《化蠟扦兒》。而《小神仙》是有關於一個擺卦攤的江湖術士,因懂得揣測大眾的心理,偶爾說中幾件事情,而被稱作“小神仙”。有一天豆腐坊的老闆因驢子之走失和籠頭的遺失,而來求助江湖術士,然而江湖術士卻讓豆腐坊老闆到藥鋪買藥吃。105結果,豆腐坊老闆相信江湖術士的胡謅謊言,在服下第一煎藥後,驢子便回來了:

“哎,當家的,這藥真靈啊,驢回來啦!”

老頭子一聽驢回來啦,嗬,這精神大啦,靠着牆:“好先生,給先生傳名!老婆子,別管我,把驢拴上。"

老婆兒過去拴驢,一摸,光出溜兒:“哎,當家的,驢可回來啦,籠頭沒有回來。"

“啥?"

“籠頭沒有回來。"

“不要緊,你把藥給我煎上,吃二遍,吃完了我好門口兒蹲着去!"

他還要吃二煎哪!老婆子問:

“你還要命不要哇?你呀!這藥我給你煎了一半兒你就拉成這樣兒啦,你要再吃二煎,還活得了啊!"

老頭子一聽煎了一半兒,過來給老婆子一個嘴巴,叭!

“這不是耽誤事嗎!叫你全煎上你不全煎上,你要全煎上,連籠頭也丟不了哇!"106

透過《小神仙》的故事,反映出當時社會的迷信。因為走失驢子與占卜、堪輿、吃藥是互不相干的事情,走失了驢子就應該去找回來,而不是等待上天給予答案。吃藥後驢子便回來,只是巧合的事情,而不是必然發生的事。然而,豆腐坊老板並未意識到事情都是巧合,還想吃第二煎藥來找籠頭。故此,《小神仙》的故事,反映出當時社會普遍的迷信情況。而《化蠟扦兒》則是講述某一戶人家的三個兒子在拿到父親的遺產後,都以伙食不佳來逼使母親離開他們的家。於是女兒使給母親出主意,把錫器、錫壺、錫燈等熔鑄成餅子、條子圍在腰裏,以充私房金銀。當被貪慾迷住心竅的兒子們和媳婦們發現後,便爭相贍養老人。107在母親去世後他們又大辦喪事,以展現孝心來分更多的遺產。大兒子給母親造了一副棺材;二兒子請僧、道、番、尼念經;三兒子則在出葬時請六十四個人來抬運棺木以表孝順,108但他們沒有哭,沒有任何悲傷的反應,只是冷漠地看着喪禮的進行。最後發現沒有遺產可分,他們也成為了世人恥笑的對象。可見,《化蠟扦兒》是諷刺社會上人們要錢不要媽的現象。

另外,常寶堃創作的《打橋票》和《牙粉袋》都是一些反映社會實況的相聲。《打橋票》講述平民在經過法國橋(天津的解放橋)的時候需要向警察“打票”,就像看電影買電影票一樣。他們會讓平民把錢放到盒子內,如果人們沒有錢就會被趕走,不能過橋。109又或者拉著一車白菜的商人,需要過橋賣菜才有錢付過橋費的話,警察便會叫他放下白菜,當作過橋費一樣。110可見,《打橋票》的主要目的是想斥責當時警察欺壓百姓的現象。據常寶華(1930—2018)的回憶,在《打橋票》這段表演完結後,受到人們的喜愛和歡迎,卻引來一眾警察到劇場鬧事,把常寶堃拉到後台打了一頓,還要求常寶堃須向警察鞠躬才能通過法國橋。111而《牙粉袋》最初是常寶霖創作的相聲墊話,及後由常寶堃加以修改,然後再作演出。112《牙粉袋》是有關於當時日偽政權在華北進行“強化治安運動”,使米、麵的價錢每日上升。就算有配給麵,亦只是混合麵,混合了黑豆、花生皮、白薯等,而不是白麵。113於是,某甲便開玩笑地提到:

甲:他慢慢“強化”,咱慢慢熬著吧!別看“四次強化治安”八塊錢一袋兒面,聽說到“五次強化治安”白麵就落到四塊錢一袋兒了!

乙:嘿!落一倍的價兒。

甲:就是袋兒小點兒。

乙:洋面袋兒?

甲:不!牙粉袋。

乙:啊?114

即是用四元的價錢,買到以牙粉袋份量的白麵。可見,《牙粉袋》主要目的是揭露華北地區物價飛漲的情況。據常寶華的回憶,常寶堃在天津慶雲戲院演出後,便被日偽當局扣留了。115由此可見,《打橋票》和《牙粉袋》的內容十分貼近現實,一次又一次擊中了日偽政權的要害,使他們憤怒不已。故此,反映社會實況的相聲是其中之一類民國時期的相聲作品。

最後,為“葷相聲”(或稱臭哏相聲),即是帶有色情成份的相聲。116相聲藝人通常在露天場地演出這一類相聲。隨著相聲走進茶社、電台和綜合娛樂場所,面對不同社會階層的時候,相聲藝人紛紛摒棄表演這類相聲。但在1930年代至1940年代期間,中國正處於戰亂的階段,社會陷入混亂狀態,人們的生活處於動盪不安的情況。當時的娛樂業不景氣,相聲藝人為了掙錢養家,亦不得不在表演中加入“葷相聲”,以獲得觀眾的注意。117以侯寶林為例,他的回憶錄《侯寶林和他的兒女們》說到:“那個時候,相聲也有黃色的,例如學幾個時代歌曲,唱些靡靡之音,也算一段相聲。有一段相聲叫《妓女打電話》,還有一段叫《女招待》,這些相聲內容當然不好。這類相聲我們那時也演,但我們很少演,特別在電台‥‥‥”118除了《妓女打電話》、《女招待》以外,還有《武則天》、《揑餃子》、《修尖兒》等的“葷相聲”。當時的成年人都囑咐孩子千萬別到說相聲的地方,怕孩子被說相聲的藝人帶壞。119至於“葷相聲”節目的具體內容,不論在相聲藝人的回憶錄,又還是作品集都未能找到文本,只有隱晦地提到“葷相聲”的節目名字。或許是因為在中華人民共和國成立後,相聲藝人紛紛致力於相聲革新,剔除了傳統相聲中的“葷相聲”,以提高相聲在曲藝的地位,所以沒有保留當時相聲藝人的文本。故此,“葷相聲”是其中之一類民國時期相聲作品。

由此可見,民國時期的相聲作品主要分為三類,分別有諷刺政府相聲、反映現實社會相聲和“葷相聲”。

在古代,人們對於戲曲或曲藝藝人都有著相同的看法和態度,就是認為藝人出身卑微、地位低賤,所以他們被人排斥。而相聲在民國年間進入了蓬勃發展的時期,在這個新時代人們會否改變對相聲藝人的看法和態度,使藝人的地位有所改變?以下將從相聲藝人的社會地位、經濟地位作出分析。

在社會地位方面,民國時期相聲藝人的社會地位並不高,主要體現在相聲藝人被毆打,以及相聲藝人被茶社、戲院欺壓的情況。在1930年代至1940年代均有發生相聲藝人被毆打的事件。據1936年6月28日《益世報》的〈影院門前刀光血影 常連安父子被毆〉一文,提及常連安父子三人在平安劇院下班,趕往中原公司劇場獻藝的途中,被七人持刀棍攔下,擋着去路,將父子三人兇毆,使他們嚴重受傷。120只因父子三人識穿他們的詐騙技巧,便以七人持武器圍毆三人。另外,相聲藝人張壽臣在常連安父子受傷後,也發生了相同的事情。在1936年10月3日《大公報》的〈相聲名家張壽臣 黑夜被人痛毆〉一文,可得悉張壽臣、侯一塵(1901—?)在法租界泰康商場下班回家的時候,被五人突襲痛毆。只是因爲張壽臣、侯一塵識穿他們的詐騙技巧,拒絕向他們提供金錢,便被毆打。121再者,據常寶霆(1929—2015)的回憶,在1947年他與白全福(1919—1993)因沒有應憲兵的要求表演“葷相聲”,反而表演其他相聲節目,引致憲兵闖進後台毆打他們。122可見,在1930-1940年代不時有相聲藝人被毆打事件的發生,反映民國時期相聲藝人的社會地位並不高。

然後,相聲藝人被茶社、戲院欺壓的問題,也發生在1930年代至1940年代。當中侯寶林、馬三立和郭榮起(1917—1999)都在回憶錄中提及1930年代在東北演出時被茶社欺壓的經歷。具體而言,侯寶林述及當時藝人在外地演出的時候,茶社通常需要為藝人接風和送行、負責藝人的路費和提供整潔住宿等。123但是沈陽的萬泉茶社並沒有提供侯寶林的路費及整潔的住宿,反而要求侯寶林自行承擔路費,以及安排他睡在廚房。124而馬三立在沈陽祥雲閣茶社演出的時候,茶社也沒有提供馬三立的路費。只是為他墊付路費,待馬三立完成演出後茶社便會從收益𥚃扣除費用。125郭榮起則憶述當時他應沈陽祥雲閣的邀請前往演出,但因演出效果未如理想,在三天後便遭茶社中止演出。126而在1940年代,相聲藝人遭到茶社欺壓的情況依然存在。據《我和爸爸馬三立》的記載,述及1941年馬三立在天津慶雲戲院演出時,原本與戲院共同協商的薪酬為一塊錢,但在演出結束後收到的薪酬只有六角。馬三立想據理力爭,討回屬於自己的四角。然而,戲院並無理會他的訴求。127

相聲藝人遭到茶社、戲院欺壓的原因,或許是因為當時沒有一個獨立屬於相聲藝人的行會組織,保護相聲藝人的利益。而民國時期的其他曲種,例如評彈,已經有專門屬於評彈藝人的行會組織。光裕社便是其中之一個評彈藝人的行會組織,它有清晰的會規用以保障藝人和書場的利益。如場方請藝人演出時需要負擔藝人的路費、不能減少藝人應得的酬金、書場演出必須滿期,場方不得中途換人等。128相反,縱觀在民國時期有關相聲的團體組織,主要有兩類,分別是曲藝行業組織、相聲演出班社。曲藝行業組織指的是評書、鼓書、竹板、相聲等藝人都能參與的組織,包括曲藝改良社、奉天改良書曲研究社、天津市遊藝協會等。主要的工作是籌備聯合演出、為天災義演籌募捐款等。129而相聲演出班社指的是以家庭成員為主要演員的演出團體,當中包括馮家相聲班、來家班等。130可見,民國時期兩類有關相聲的團體組織都沒有針對性地為保障相聲藝人的利益作出明文規定。所以,在1930—1940年代較常出現相聲藝人被茶社、戲院欺壓的問題,使民國時期相聲藝人的社會地位較低。

在經濟地位方面,民國時期相聲藝人的經濟地位處於逐步提高的情況,以下將從1920年代、1930年代和1940年代相聲藝人的收入作對比。

在1920年代、1930年代相聲藝人的經濟地位方面,據《我的青少年時代》所記載,提及侯寶林在1920年代的收入是“有時我能掙到五百多枚銅板,刨去給地主地租,二八劈賬,我還剩七、八角錢(當然這種情況不太多)。”131若果以一個樂觀的情況去估算侯寶林每月的收入,即全月每日都能夠說相聲,並且每日都有8角錢的收入,一個月下來的收入折合大約有兩元。另外,在1934年9月3日《益世報》的〈相聲馬戲〉一文,可得悉張壽臣在1930年代每月說相聲的收入在二至三元。132可見,1930年代相聲藝人的收入已經較1920年代的收入有所改善,藝人的經濟地位有提高的跡象。

然後,在1940年代相聲藝人的經濟地位方面,亦較1930年代的地位有所提高。據侯寶林的回憶錄的記載,可得悉他抱怨在1944年於小梨園每月只賺二百多元,促使他在大觀園演出的時候爭取加薪水至四百六十元的情況。133實際上,侯寶林在小梨園的收入已經相當不錯,並且屬於高薪的一族。因為當時的政府公務員的薪水只有約十至二十元,而大學教授的收入則有約二百至三百元。134另外,相聲藝人還有在電台說相聲的報酬。但是在藝人的回憶錄中,都沒有特別記載藝人在電台的薪水。而在1947年7月10日《大公報》的〈天津廣播電台內幕〉一文,則提及侯寶林在電台每月的薪水六百萬,135這是相當可觀的數目。而且相聲演員在電台的表演時間較短,每次只有四十分鐘。相反,其他曲藝演員,如彈詞演員范雪君(1925—1995)每次在電台演出四十五分鐘,每月卻只有二百五十萬月薪,136反映相聲演員的電台收入比其他曲藝演員的電台收入高。可見,1940年代相聲藝人的收入已經較1930年代的收入高,藝人的經濟地位處於逐步提高的情況。

由此可見,民國時期相聲藝人的社會地位並沒有顯著的提高,相反,相聲藝人的經濟地位則有明顯提高,甚至超越其他曲種的藝人。

相聲在民國時期有着急促的發展,主要在三方面有所呈現,分別是相聲演出場地、相聲作品內容、相聲藝人的社會及經濟地位的轉變。在演出場地方面,相聲在民國時期從露天場地走進室內場所,例如,茶社、電台、娛樂場所,能夠與其他曲種同場演出。在這個過程中,相聲藝人靈活地因應場地變化、聽眾群體,對相聲的演出方式、演出內容等作出改變。在相聲作品內容方面,藝人的作品依然保持相聲的揭露時弊的特點,創作了不少諷刺政府、社會的作品,例如《揣骨相》、《中秋月餅》等。與此同時,“葷相聲”的作品依然存在,並沒被藝人所摒棄。因為“葷相聲”是相聲藝人在露天場所演出時,吸引聽眾的重要手段之一。在藝人的社會及經濟地位方面,藝人的社會地位沒有特別轉變,依然處於社會中較低的地位。從在1930年代至1940年代的報紙、藝人的回憶錄可得悉他們常被人毆打、被演出場方壓榨。相反,相聲藝人的經濟地位則逐步提升,在1940年代的薪水已經超過一般的大學教授和其他曲種的藝人。整體而言,相聲在民國年間呈現着急促的發展。

專書:

1.中國人民政治協商會議天津市委員會文史資料研究委員會編:《天津文史資料選輯》(天津:天津人民出版社,1981年)。

2.中國曲藝家協會天津分會編:《常寶堃相聲選》(天津:百花文藝出版社,1981年)。

3.王決、汪景壽、(日)藤田香:《中國相聲史》(北京:北京燕山出版社,1995年)。

4.王松聲等編:《中國曲藝志.北京卷》(北京:中國ISBN中心,1999年)。

5.田莉:《聲韻閒情:中國曲藝》(香港:三聯書店有限公司,2015年)。

6.吳文科編:《中國相聲精粹》(北京:同心出版社,1996年)。

7.吳琛瑜:《晚清以來蘇州評彈與蘇州社會》(上海:上海人民出版社,2010年)。

8.侯珍、談寶森編:《侯寶林和他的兒女們》(北京:大眾文藝出版社,1996年)。

9.侯錱編:《一户侯說:侯寶林的自傳和逸事》(北京:五洲傳播出版社,2007年)。

10.侯寶林、汪景壽、薛寶琨:《曲藝概論》(北京:北京大學出版社,1980年)。

11.侯寶林:《我的青少年時代》(北京:北京出版社,1982年)。

12.侯寶林:《侯寶林相聲選》(北京:人民出版社,1980年)。

13.侯寶林等著:《相聲溯源》(北京:人民文學出版社,1982年)。

14.姜昆等編:《中國曲藝通史》(北京:人民文學出版社,2005年)。

15.姜昆等編:《中國曲藝概論》(北京:人民文學出版社,2005年)。

16.倪鍾之:《中國相聲史》(武漢:武漢大學出版社,2015年)。

17.馬三立、陳笑暇:《馬三立相聲選》(天津:百花文藝出版社,1986年)。

18.馬景雯、張寶明:《我和爸爸馬三立》(天津:百花文藝出版社,2014年)。

19.張立林、王文章編:《張壽臣表演相聲精品集》(北京:文化藝術出版社,2003年)。

20.張立林:《相聲名家張壽臣傳》(北京:文化藝術出版社,2005年)。

21.張次溪、趙羨漁編:《天橋一覽》(中華印書局,1936年)。

22.張萇:《笑林十大巨星》(北京:中國國際廣播出版社,1991年)。

23.張躍銘:《中國十二笑星》(北京:春秋出版社,1988年)。

24.連闊如:《江湖叢談》(北京:當代中國出版社,1995年)。

25.陳建華:《中國相聲的源與流》(濟南:齊魯書社,2015年)。

26.陳湧泉、蔣慧明:《清門後人:相聲名家陳涌泉藝術自傳》(北京:文物出版社,2011年)。

27.馮不異等編:《中國傳統相聲大全》(北京:文化藝術出版社,1993年)。

28.劉勇等:《北京歷史文化十五講》(北京:北京大學出版社,2009年)。

29.劉英男等編:《中國傳統相聲大全補遺》(北京:文化藝術出版社,2005年)。

30.劉連群:《馬三立別傳》(天津:百花文藝出版社,1991年)。

31.蔡源莉:《民國曲藝史》(北京:北京時代華文書局,2016年)。

32.薛寶琨:《侯寶林評傳》(北京:中國社會出版社,2005年)。

33.薛寶琨等編:《相聲大詞典》(天津:百花文藝出版社,2012年)。

報紙:

1.醉生,〈相聲概談〉,《大公報》,1928年2月1日。

2.〈園津台今日放送節目〉,《大公報》,1928年5月19日。

3.〈廣播無線園津台今日放送節目〉,《大公報》,1928年5月27日。

4.〈民眾娛樂場的聚英茶社——角色玩藝十分齊全〉,《大公報》,1930年2月11日。

5.晉康:〈北平的幾處相聲〉,《大公報》,1933年7月17日。

6.〈相聲馬戲〉,《益世報》,1934年9月3日。

7.〈中原遊藝場行將開幕〉,《益世報》,1935年1月29日。

8.〈影院門前刀光血影常連安父子被毆〉,《益世報》,1936年6月28日。

9.〈相聲名家張壽臣黑夜被人痛毆〉,《大公報》,1936年10月3日。

10.〈大觀園〉,《華北新報》,1944年9月28日。

11.〈慶雲劇院〉,《天津華北新報》,1944年9月28日。

12.〈小蘑菇侯寶林二位老闆說!〉,《新生報》,1946年12月30日。

13.〈平津相聲大王〉,《大公報》,1947年3月1日。

14.〈天津廣播電台內幕〉,《大公報》,1947年7月10日。

15.歐普:〈相聲和人話〉,《益世報》,1948年5月18日。

期刊:

1.〈可憐林默予加錢一百萬還不及說相聲的侯寶林〉,《一四七畫報》,1948年,第19卷第2期,頁8。

2.〈東安市場在王井府大街〉,《鐵路公報:京漢線》,1922年,第61期,頁2。

3.〈歌臺百戲:相聲大本營之履歷表〉,《遊藝畫刊》,1943年,第6卷第2期,頁25。

4.〈小蘑菇與吉祥半年合同〉,《一四七畫報》,1946年,第6卷第5期,頁14。

5.鄭遠:〈播音圈〉,《立言畫刊》,1940年4月6日,第80期,頁18。

6.〈國樂小唱片〉,《立言畫刊》,1940年4月6日,第80期,頁2。

7.楊毅:〈聽曲的低級趣味:東興市場的茶社〉,《三六九畫報》,1942年10月9日,頁19。

8.〈京津相隔二百四十里說對口相聲〉,《游藝畫刊》,1944年1月15日,第8卷第2期,頁21。

9.〈上海遊藝球社〉,《游藝畫刊》,1944年3月1日,第8卷第5期,頁17。

10.〈京津交流廣播第二次已實行〉,《游藝畫刊》,1944年4月15日,第8卷第8期,頁18。

11.〈北京西單啟明茶社〉,《游藝畫刊》,1944年5月1日,第8卷第9期,頁18。

12.〈晨光茶社相聲大會〉,《游藝畫刊》,1944年10月1日,第7卷第7期,頁19。

13.〈天津特殊電台(十月份節目)〉,《天聲半月刊》,1944年10月1日,第14期,頁21。

14.〈像聲常連安〉,《游藝畫刊》,1944年11月15日,第7卷第10期,頁23。

15.〈侯寶林八百米接力〉,《戲世界》,1946年12月30日,第245號,頁10。

16.〈侯寶林在大陸每月掙六千萬〉,《戲世界》,1948年6月9日,第391號,頁5。

17.〈開封相國寺之外觀〉,《南京中央日報週刊》,1948年7月11日,第5卷第2期,頁4。

學位論文:

1.王譞:《清末相聲的產生研究》(河北:河北大學碩士學位論文,2011年)。

2.梁羽:《“十七年”相聲文本變遷研究》(海南:海南大學碩士學位論文,2020年)。

3.陳潤楠:《新中國成立以來的社會變遷與相聲《夜行記》的傳承與創新》(江蘇:南京師範大學碩士學位論文,2021年)。

期刊論文:

1.田莉:〈侯寶林的相聲藝術及其文化史意義〉,載《中國文化研究》第1期(2003年2月),頁168-173。

2.吳文科:〈馬季:作為相聲藝術承前啟後的一代大家〉,載《藝術評論》第1期(2007年1月),頁38-42。

3.鮑國華:〈天津《大公報》載相聲史料簡釋〉,載《漢語言文學研究》第4期(2018年12月),頁62-67。

4.蘇全有、王淑杰:〈論近代以來相聲演出載體的變遷〉,載《華北水利水電大學學報》第5期(2018年10月),頁151-156。

網站:

1.作者不詳:〈啟明茶社〉,中國近代影像資料庫(https://www.lzp360.com/)。(瀏覽日期:2023年3月27日)

腳註 :

1.劉勇等著:《北京歷史文化十五講》(北京:北京大學出版社,2009年),頁329。

2.連闊如:《江湖叢談》(北京:當代中國出版社,1995年),頁396-397。

3.侯寶林:《我的青少年時代》(北京:北京出版社,1982年),頁1-98。

4.侯珍、談寶森編:《侯寶林和他的兒女們》(中國:大眾文藝出版社,1996年),頁1-625。

5.侯錱編:《一户侯說:侯寶林的自傳和逸事》(北京:五洲傳播出版社,2007年),頁15-279。

6.劉連群:《馬三立別傳》(天津:百花文藝出版社,1991年),頁6-296。

7.馬景雯、張寶明:《我和爸爸馬三立》(天津:百花文藝出版社,2014年),頁1-336。

8.張立林:《相聲名家張壽臣傳》(北京:文化藝術出版社,2005年),頁2-320。

9.陳湧泉、蔣慧明:《清門後人:相聲名家陳涌泉藝術自傳》(北京:文物出版社,2011年),頁20-165。

10.張萇:《笑林十大巨星》(北京:中國國際廣播出版社,1991年),頁1-211。

11.張躍銘:《中國十二笑星》(北京:春秋出版社,1988年),頁1-214。

12.醉生:〈相聲概談〉,《大公報》,1928年2月1日。

13.〈園津台今日放送節目〉,《大公報》,1928年5月19日。

14.〈大觀園〉,《華北新報》,1944年9月28日。

15.〈影院門前刀光血影常連安父子被毆〉,《益世報》,1936年6月28日。

16.〈可憐林默予加錢一百萬還不及說相聲的侯寶林〉,《一四七畫報》,1948年,第19卷第2期,頁8。

17.〈京津相隔二百四十里說對口相聲〉,《游藝畫刊》,1944年1月15日,第8卷第2期,頁21。

18.侯寶林:《侯寶林相聲選》(北京:人民出版社,1980年),頁321-347。

19.馬三立、陳笑暇:《馬三立相聲選》(天津:百花文藝出版社,1986年),頁1-206。

20.中國曲藝家協會天津分會編:《常寶堃相聲選》(天津:百花文藝出版社,1981年),頁174-186。

21.張立林、王文章編:《張壽臣表演相聲精品集》(北京:文化藝術出版社,2003年),頁1-53。

22.吳文科編:《中國相聲精粹》(北京:同心出版社,1996年),頁3-542。

23.劉英男等編:《中國傳統相聲大全補遺》(北京:文化藝術出版社,2005年),頁3-659。

24.侯寶林、汪景壽、薛寶琨:《曲藝概論》(北京:北京大學出版社,1980年),頁176-244。

25.姜昆等編:《中國曲藝概論》(北京:人民文學出版社,2005年),頁13-561。

26.姜昆等編:《中國曲藝通史》(北京:人民文學出版社,2005年),頁483-555。

27.田莉:《聲韻閒情:中國曲藝》(香港:三聯書店有限公司,2015年),頁127-160。

28.蔡源莉:《民國曲藝史》(北京:北京時代華文書局,2016年),頁55-66。

29.侯寶林等著:《相聲溯源》(北京:人民文學出版社,1982年),頁1-227。

30.王決、汪景壽、(日)藤田香:《中國相聲史》(北京:北京燕山出版社,1995年),頁3-311。

31.陳建華:《中國相聲的源與流》(濟南:齊魯書社,2015年),頁21-409。

32.倪鍾之:《中國相聲史》(武漢:武漢大學出版社,2015年),頁44-531。

33.梁羽:〈“十七年"相聲文本變遷研究〉(海南:海南大學碩士學位論文,2020年),頁1-33。

34.陳潤楠:〈新中國成立以來的社會變遷與相聲《夜行記》的傳承與創新〉(江蘇:南京師範大學碩士學位論文,2021年),頁1-54。

35.王譞:〈清末相聲的產生研究〉(河北:河北大學碩士學位論文,2011年),頁1-67。

36.蘇全有、王淑杰:〈論近代以來相聲演出載體的變遷〉,《華北水利水電大學學報》2018年5期(10月),頁151-156。

37.鮑國華:〈天津《大公報》載相聲史料簡釋〉,《漢語言文學研究》2018年4期(月份缺),頁62-67。

38.吳文科:〈馬季:作為相聲藝術承前啟後的一代大家〉,《藝術評論》2007年1期(月份缺),頁38-42。

39.田莉:〈侯寶林的相聲藝術及其文化史意義〉,載《中國文化研究》2003年1期(月份缺),頁168-173。

40.陳建華:《中國相聲的源與流》,頁316。

41.晉康:〈北平的幾處相聲〉,《大公報》,1933年7月17日。

42.陳建華:《中國相聲的源與流》,頁316。

43.倪鍾之:《中國相聲史》,頁210。

44.同[42],頁317-318。

45.張次溪、趙羨漁編:《天橋一覽》(中華印書局,1936年),頁6。

46.晉康:〈北平的幾處相聲〉,《大公報》,1933年7月17日。

47.歐普:〈相聲和人話〉,《益世報》,1948年5月18日。

48.陳建華:《中國相聲的源與流》,頁329。

49.同上,頁330。

50.馬景雯、張寶明:《我和爸爸馬三立》,頁180。

51.劉連群:《馬三立別傳》,頁55。

52.田莉:《聲韻閒情:中國曲藝》,頁12。

53.陳建華:《中國相聲的源與流》,頁335。

54.王松聲等編:《中國曲藝志.北京卷》(北京:中國ISBN中心,1999年),頁515。

55.陳建華:《中國相聲的源與流》,頁335。

56.同[53],頁66。

57.劉連群:《馬三立別傳》,頁62。

58.侯錱編:《一户侯說:侯寶林的自傳和逸事》,頁40。

59.倪鍾之:《中國相聲史》(武漢:武漢大學出版社,2015年),頁210。

60.同上。

61.姜昆等編:《中國曲藝通史》,頁517-518。

62.同[59],頁210。

63.晉康:〈北平的幾處相聲〉,《大公報》,1933年7月17日。

64.同上。

65.倪鍾之:《中國相聲史》,頁210。

66.同上。

67.侯寶林:《我的青少年時代》,頁67。

68.陳建華:《中國相聲的源與流》,頁338。

69.姜昆等編:《中國曲藝通史》,頁515。

70.薛寶琨等編:《相聲大詞典》(天津:百花文藝出版社,2012年),頁16。

71.同上。

72.同上,頁44。

73.楊毅:〈聽曲的低級趣味:東興市場的茶社〉,《三六九畫報》,1942年10月9日,第17卷第12期,頁19。

74.陳建華:《中國相聲的源與流》,頁374。

75.同上,頁320。

76.倪鍾之:《中國相聲史》,頁192。

77.陳建華:《中國相聲的源與流》,頁375。

78.張立林:《相聲名家張壽臣傳》,頁206-207。

79.同[77],頁396。

80.同上。

81.鄭遠:〈播音圈〉,《立言畫刊》,1940年4月6日,第80期,頁18。

82.侯珍、談寶森編:《侯寶林和他的兒女們》,頁69。

83.劉連群:《馬三立別傳》,頁118-119。

84.〈侯寶林八百米接力〉,《戲世界》,1946年12月30日,第245號,頁10。

85.〈小蘑菇侯寶林二位老闆說!〉,《新生報》,1946年12月30日。

86.〈國樂小唱片〉,《立言畫刊》,1940年4月6日,第80期,頁2。

87.蔡源莉:《民國曲藝史》,頁55。

88.張鶴琴:〈津門曲壇滄桑錄〉,載《天津文史資料選輯》第14輯(天津:天津人民出版社,1981年),頁118-119。

89.王松聲等編:《中國曲藝志.北京卷》,頁522-523。

90.王松聲等編:《中國曲藝志.北京卷》,頁523。

91.倪鍾之:《中國相聲史》,頁221。

92.陳建華:《中國相聲的源與流》,頁375。

93.〈小蘑菇與吉祥半年合同〉,《一四七畫報》1946年,第6卷第5期,頁14。

94.〈侯寶林在大陸每月掙六千萬〉,《戲世界》,1948年6月9日,第391號,頁5。

95.〈中原遊藝場行將開幕〉,《益世報》,1935年1月29日。

96.王松聲等編:《中國曲藝志.北京卷》,頁522。

97.〈民眾娛樂場的聚英茶社——角色玩藝十分齊全〉,《大公報》,1930年2月11日。

98.田莉:《聲韻閒情》,頁16-17。

99.馮不異等編:《中國傳統相聲大全》第3卷(北京:文化藝術出版社,1993年),頁258-259。

100.同上,頁260。

101.張立林、王文章編:《張壽臣表演相聲精品集》,頁227-235。

102.倪鍾之:《中國相聲史》,頁249。

103.載《天津演唱》1982年第10期。轉引自倪鍾之:《中國相聲史》(武漢:武漢大學出版社,2015年),頁249-251。

104.倪鍾之:《中國相聲史》,頁251。

105.張立林、王文章編:《張壽臣表演相聲精品集》,頁20-21。

106.張立林、王文章編:《張壽臣表演相聲精品集》,頁27-28。

107.張立林、王文章編:《張壽臣表演相聲精品集》,頁35-36。

108.同上,頁42-43。

109.馮不異等編:《中國傳統相聲大全》第3卷(北京:文化藝術出版社,1993年),頁268。

110.同上。

111.中國曲藝家協會天津分會編:《常寶堃相聲選》,頁193。

112.同上,頁192。

113.馮不異等編:《中國傳統相聲大全》第3卷(北京:文化藝術出版社,1993年),頁263。

114.同上,頁263-264。

115.中國曲藝家協會天津分會編:《常寶堃相聲選》,頁193。

116.薛寶琨等編:《相聲大詞典》,頁21。

117.蔡源莉:《民國曲藝史》,頁8。

118.侯珍、談寶森編:《侯寶林和他的兒女們》,頁69。

119.薛寶琨:《侯寶林評傳》,頁29。

120.〈影院門前刀光血影常連安父子被毆〉,《益世報》,1936年6月28日。

121.〈相聲名家張壽臣黑夜被人痛毆〉,《大公報》,1936年10月3日。

122.張躍銘:《中國十二笑星》,頁44。

123.侯錱編:《一户侯說:侯寶林的自傳和逸事》,頁66。

124.同上,頁67。

125.馬三立:〈藝海飄萍錄〉載《天津文史資料選輯》第23輯(天津:天津人民出版社,1983年),頁196。轉引自倪鍾之:《中國相聲史》(武漢:武漢大學出版社,2015年),頁267。

126.郭榮起:〈我的學藝經過〉載《天津文史資料選輯》第14輯(天津:天津人民出版社,1981年),頁214。

127.馬景雯、張寶明:《我和爸爸馬三立》,頁171-172。

128.吳琛瑜:《晚清以來蘇州評彈與蘇州社會》(上海:上海人民出版社,2010年),頁258-259。

129.薛寶琨等編:《相聲大詞典》,頁501-502。

130.同上。

131.侯寶林:《我的青少年時代》,頁67。

132.〈相聲馬戲〉,《益世報》,1934年9月3日。

133.侯珍、談寶森編:《侯寶林和他的兒女們》,頁72-75。

134.陳建華:《中國相聲的源與流》,頁375。

135.〈天津廣播電台內幕〉,《大公報》,1947年7月10日。

136.小春:〈范雪君之電台包銀每月二百五十萬〉,《鐵報》1946年12月16日,第三版。轉引自吳琛瑜:《晚清以來蘇州評彈與蘇州社會》(上海:上海人民出版社,2010年),頁54。

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

歡迎留言:

請登入/登記成為會員後留言