〈泉州方言中的“仔”、“婴”小称初探〉

陈炜瑜

泉州方言中有“仔”和“婴”等小称后缀,本文将以笔者的出生地泉州永春为主要调查点,采用自然观察法、问卷调查法、访谈法,以其他泉州地区调查点为辅,对“仔”、“婴”及其衍生的“仔婴”、“婴仔”小称进行研究,探讨四种小称的功能及搭配规则。发现“仔”和“婴”小称在泉州方言中具有相同功能,其中“仔”的表达功能比“婴”更加广泛,而“婴”这一小称在体现情感方面表现更强,在某些情况下,“婴”能够和“仔”黏合,表示更小的人或物,但这种搭配较为罕见。虽然“仔”的表达和搭配功能更加自由,但小称之间的语义各有侧重,不能相互取代。本文对四种小称的使用方法和搭配规则进行归纳分析,期望对前人在泉州话小称研究方面的不足进行补充,增进大众对方言特色的认识,为方言使用者提供参考,促进方言的传承。

关键词:闽语、泉州方言、小称后缀、词语功能、搭配规则

中国土地辽阔,历史悠久,在这片广阔无垠的土地上,孕育出了丰富多样的文化,形成了特色各异的方言。这些方言不仅记录着地方历史的演变,更是身份认同和文化传承的重要载体。然而,在全球化和现代化的浪潮下,人们使用的语言也随着环境的影响发生变化。五湖四海的人们因为人口流动或网络科技的连结紧密互动,方言的使用和传承也受到了影响。在工作和学习时,人们更倾向选择通用的语言进行交流,以提升沟通的效率。在香港求学期间,笔者最常接触到的是粤语、普通话和英语,在这种语言环境下生活,极少有机会使用家乡方言。当回到家乡使用方言与亲朋好友交流时,发现自己已出现“乡音已改”的现象,这种语言使用的转变引起了笔者对方言传承的思考和研究兴趣。

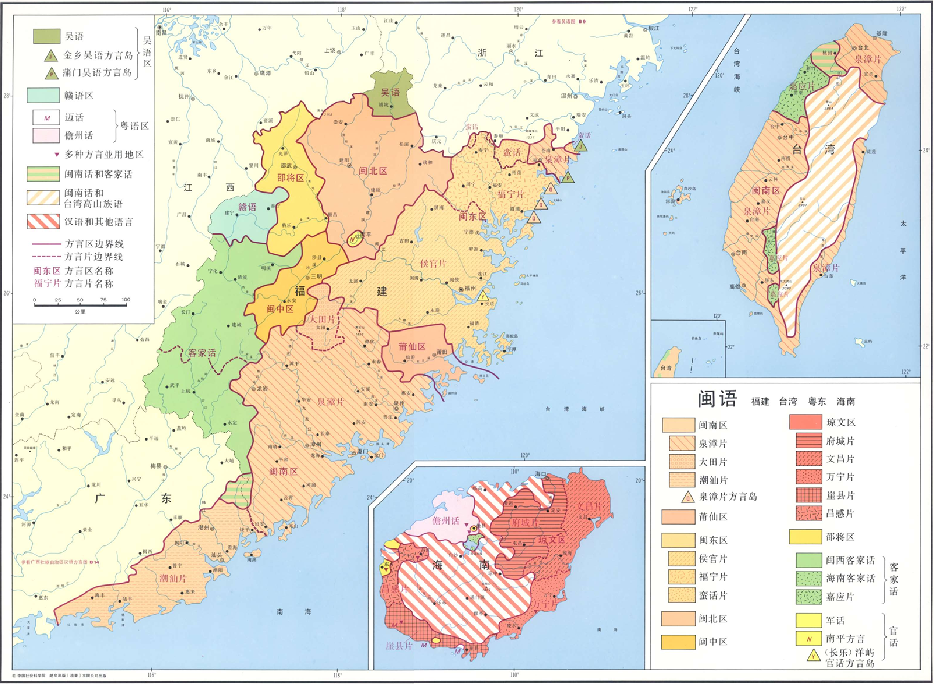

泉州话是闽南语的一个次方言,它的使用范围覆盖泉漳片区,包括今天的鲤城、丰泽、泉港区、晋江、南安、石狮、惠安、安溪、永春、德化、金门等县市(见图1)。1泉州话作为闽南方言重要的组成部分之一,记录着古汉语的发展变化,承载着丰富的地域文化内涵,随着泉州人走南闯北的步伐,泉州话也在每个地方生根发芽,传播着独特的地域文化。本文以泉州方言中的小称作为研究对象,旨在透过方言小称窥探泉州方言的特色,以期留下家乡方言的文化魅力,进而实现对文化和传统的记录与传承。

图1

泉州话拥有丰富的语法特征,尽现代泉州方言动词就能够分为6种体和4种貌:完成体、进行体、持续体、起始体、经历体和继续体,短时貌、尝试貌、反复貌和遭受貌。2泉州话中存在不同的小称表达方式,例如“仔”、“囝”、“婴”或者叠词等,除了最基本的指小意义,有些还具备情感功能。部分小称除了能够加在名词后面,还能够加在形容词后。此外,在泉州方言中还出现了一个有趣的现象,就是小称叠加,例如“囝仔婴”(小婴儿)一词,“囝仔”(孩子)本身已经带有“仔”字小称后缀,表示人类子女,再加上“婴”,则表示更年幼的人类子女,即婴孩、幼儿。故此,本文将以闽南方言中“仔”和“婴”为研究对象,研究二者作为小称后缀的功能与使用规则。

研究对象为泉州地区的闽南语。受访者为泉州话母语者,日常主要使用泉州话交际,长期居住于调查地区。

前人对于闽语小称的研究颇多,但少见泉州话小称或“婴”字小称的研究文献。本篇旨在通过对“仔”和“婴”的小称研究找出二者之间的关联和使用规则,期望能够对泉州方言的小称使用方法进行总结,帮助更多读者了解和学习泉州方言。

2.1 小称的功能演变

在闽南方言小称的相关研究中,学者多关注“仔”、“囝”、“子”等小称词,对“婴”字小称的研究及分析相对匮乏。从词源考察来看,“仔”在《说文解字》中释义为责任,后引申为形容词,有幼小、细密之意,在部分方言中用以指称小孩、幼小的植物,以及具有某些特征或从事某种职业的人。“婴”最初指妇女颈脖上由贝壳串成的装饰品,后引申指初生婴儿。学者邵慧君指出小称最早主要用来指称小的物体,是介于实词与词尾间的名词,在语音及词义上具儿化作用。3说明小称不仅具备语法意义上的功能,还具备语音上的特点,能够进行变调或黏合。学者杨贺在对小称后缀语素的探源中将小称的引申类型分为基于理性意义的引申和基于情感意义的引申。4小称后缀的演变呈现出从实际意义向情感意义转化的趋势,语素的功能增加,但词义逐渐减弱。通过小称探源,可以清晰地观察到小称后缀的功能演变过程。5学者曹逢甫、刘秀雪在闽语小称词语法化研究中提出了汉语小称词语法化六阶段:儿子、女儿→动物后代→植物细株→细小的物体、亲属称谓、身体部位或器官、时间→助词阶段。6但本次研究发现在泉州话中小称较少用于植物细株词,可能是受地域分别及语言偏好的限制。

2.2 小称功能

小称功能方面,学者陈丽冰指出,闽方言中“人名+仔”的用法主要表示亲昵的感情色彩。在泉州话中,“人名+仔”具有表示该人的子女的意思。7例如“英仔”指的是“阿英”的子女,除了具有感情色彩之外,仍然具有小称最初的指小功能:代指子女,这种用法同时体现了小称词的情感特征和指小功能。学者林叶连对闽语中“仔”字的功能进行了系统研究,发现闽语中“仔”字能够作为副词、名词中缀字及词尾、形容词及状态词尾等8,对“仔”字的用法及字义做出了详细的总结,为理解闽南方言的小称系统提供了理论基础。在语音层面,小称后缀往往伴随特定的变调模式,形成独特的语音特征。在不同的语境中,小称的使用也呈现出明显的差异,反映了方言使用者的语言习惯和表达需求。

根据学者曹逢甫提出的“汉语小称词语法化六阶段”9,“仔”和“婴”本义皆指人类幼儿,随着语言的使用,词义范围逐渐扩大。二者除了能够加在名词后,还能够加在形容词后表示动作的状态。其中“仔”字还能加在量词后表示数量,例如:一丝仔(一点儿)[ʦit⁸ si¹ a³]、一盒仔(一小盒)[ʦit⁸ aʔ⁸ a³]、一包仔(一小包)[ʦit⁸ pau¹ a³]、一只仔(一小只)[ʦit⁸ ʦiaʔ⁷ a³]等等。

本文将对泉州话小称中的“仔”[a³]和“婴”[ĩ¹]进行研究,探讨以下问题:

1.功能对比研究:“仔”和“婴”在泉州话中的使用范围、语法功能、语义特征异同

初步观察发现,在泉州话中,“仔”字小称的使用范围较“婴”字小称的使用范围广。“仔”字小称不仅能用来形容事物的大小,还能够形容动作的状态和地点,是“婴”字小称不能进行替换的,具有独特性。

2.使用规则研究:“仔”和“婴”的使用方法和搭配规则、小称叠加的形成机制和特殊用法

某些情况下,“婴”字小称需要黏附在“仔”字小称后形成“仔婴”/ʔa² ĩ¹/结构,用来形容比“仔”更小一层的物体。这种叠加现象反映了泉州话小称系统的复杂性和层次性。

本次研究采用自然观察法、问卷调查法及访问法收集语言数据,并进行量化分析。

4.1 自然观察法

本研究采用自然观察法记录泉州方言使用者在日常对话中“仔”、“婴”的使用情况,结合对话者的语言背景及语境进行分析。观察重点包括小称与其他词语的搭配模式、使用语境及语用功能。在直接观察期间笔者不参与对话,以客观的视角观察整个对话的过程,以保证数据的客观性和准确性10。

在参与式观察期间,笔者将以对话参与者身份进行观察,通过自然交谈收集语料,记录小称后缀和词语的搭配,分析“仔”、“婴”小称的语义功能及情感色彩表达。

4.2 问卷调查法

本篇的研究对象为泉州方言,在问卷调查法中问卷会尽量覆盖泉州地区,涵盖不同年龄的受访者,以减少素材分析及研究结果的局限及偏差。问卷通过线上平台进行发放,内容除了包括受访者的地区、年龄、语言背景,还邀请受访者根据日常使用的泉州话及语感进行词语搭配测试和小称叠加判断,并请他们录下当地带有“仔”、“婴”小称词的发音,希望能够以这些资料分析小称的功能及使用规则。

4.3 访问法

在本次调查中,为了确保问卷调查的准确与有效,笔者随机抽取问卷调查中的受访者进行采访,年龄由20岁至60岁不等,希望能够更加了解“仔”、“婴”小称词在泉州各地区的表意功能和使用情况。有6位受访者对本次采访提供帮助,其中有2位分别来自永春和南安的41-50岁受访者,3位分别来自永春、晋江、石狮的21-30岁受访者,1位来自鲤城区的11-20岁受访者。

采访全程以泉州话为主要语言进行,以普通话或粤语进行辅助。访问的内容包括“仔”、“婴”小称词在受访者生活地区的常见程度、受访者所在地区如何以小称词表达人类或动物后代、年幼者、小物、器官、带感情色彩的人称等意思。

5.1 观察分析

通过观察发现在泉州话使用者的对话中,“仔”字小称的使用频率明显高于“婴”字小称。“仔”、“婴”小称词在人们的对话中常用于称呼子女和年纪较轻的人群:姿嬷仔(女儿)[ʦa¹ ᵐbɔ³ a³]、查埔仔(儿子)[ta¹ pɔ¹ a³]、学生仔(通常指中学生或小学生)[hak⁸ sŋ¹ a³]、后生仔(年轻人)[hau⁴ sĩ¹ a³]……

(1) A:“你姿嬷仔最近怎样?揣着工作未?”

(你女儿最近怎么样?找到工作了吗?)

/lin³ ʦa¹ ᵐbɔ³ a³ ʦue⁵ kun⁴ ʦĩũ⁵ a³? ʦʰə⁶ tɔ⁵ tʰau² lɔ⁶ lɔ⁰ ᵐbə⁶?/

B:“嘛拢是按呢,后生仔家己有拍算,叫阮免去烦恼依哦。”

(还是那样啦,年轻人自己有打算,叫我不要去担心她。)

/ia³ si⁴ an³ nĩ⁰, hau⁴ sĩ¹ a³ kai⁶ ki⁶ u⁴ pʰaʔ⁷ sŋ⁵, kio⁵ ᵑgun³ ᵐbian³ kʰɯ⁰ ʦʰau¹ sim¹ i¹./

在对话中“姿嬷仔”、“查埔仔”可以用来说自己、对方或者不在场的人的儿子女儿,但“学生仔”、“后生仔”等形容特定群体的就不能加在人称代词后。

|

你的学生 |

你学生仔× |

你的学生√ |

|

你的儿女(通常指成年儿女) |

你后生仔× |

你后生家√ |

而“婴”字小称在对话中通常不跟随人称代词使用,常用于称呼人类幼儿:

(2)

A:“囝仔婴爱学大人说话。”

(小孩子喜欢学大人说话。)

/kan³ a³ ĩ¹ ai⁵ oʔ⁸ tua⁶ laŋ² səʔ⁷ ue⁶./

或作为昵称:婴啊(孩子)[ĩ¹ a⁰],或附加在名词后帮助情感表达:

(3)

A1:“遐细一个锅仔婴袂贮甲济面,佗贮会落。”

(那么小一个锅子要放这么多面,哪里能放得下?)

/huaʔ⁷ sue⁵ ʦit⁸ ᵑge² ə¹ a³ ĩ¹ ᵐbəʔ⁷ ʦɯ³ ʦuaʔ⁷ ʦue⁶ mĩ⁶, to³ ʦɯ³ e⁴ loʔ⁶?/

(4)

A2:“这只猫仔婴落雨阁伫外口,真可怜。”

(这只小猫下雨了还在外面【流浪】,好可怜)

/ʦit⁷ ʦiaʔ⁷ nĩãũ¹ a³ ĩ¹ loʔ⁸ hɔ⁴ lɔ⁰ ia³ tɯ⁴ ᵑgua⁶ kʰau³, ʦin¹ kʰɔ̃³ lin²./

其中A2的“婴”字小称连接在“仔”后进行使用,表示更小的小猫,是“婴”字的小称叠加用法。

当然,“仔”字小称也带有情感表达功能,例如:心肝仔(心肝儿)[sim¹ kũã¹ a³]表示亲昵、番仔(外国人)[huan¹ a³]表示轻蔑等等。

5.2 问卷分析

本次问卷调查一共收回30份问卷,涵盖5个泉州地区,受访者的年龄由11-50岁不等。

在“人物名词+仔/婴/仔婴/婴仔”的词语组合中,有接近91%的受访者认同“人物名词+仔”的搭配;27%的受访者认同“人物名词+仔婴”的搭配;只有9%的受访者认同“人物名词+婴/婴仔”的搭配。

在“动物名词+仔/婴/仔婴/婴仔”的词语组合中,接近91%的受访者认同“动物名词+仔”的搭配;18%的受访者认同“动物名词+仔婴”的搭配;9%的受访者认同“动物名词+婴”的搭配;没有受访者认同“动物名词+婴仔”的搭配。

在“物品名词+仔/婴/仔婴/婴仔”和“身体部位+仔/婴/仔婴/婴仔”的词语组合中,接近82%的受访者认同“物品名词/身体部位+仔”的搭配,18%的受访者认同“物品名词/身体部位+婴”的搭配,“物品名词+仔婴/婴仔”和“身体部位+仔婴/婴仔”的搭配形式没有受访者认同。

有接近64%的受访者认为在表示详细的位置时,泉州话也会出现“名词+仔”的表达形式,如:壁角仔(墙壁的角落)。但这一用法但仅限于描述较小的室内空间。而“婴”字小称在泉州话中没有这一功能。

“仔”也能和形容词进行搭配表示状态。例如:细影仔(小时候)、聊仔(慢慢地)。这一功能是“婴”所不具备的。

笔者根据推测及访问将问卷分析整理如下:

|

搭配组合 |

意义 |

例子 |

|

人物名词+仔 |

表示稍大的儿童或子女 |

囝仔(孩子)[kan³ a³]、查埔仔(儿子)[ta¹ pɔ¹ a³] |

|

人物名词+仔婴 |

表示较小的幼儿 |

囝仔婴(婴幼儿)[kan³ a³ ĩ¹] |

|

人物名词+婴 |

表示幼儿 |

姿嬷婴(小女孩)[ʦa¹ ᵐbɔ³ ĩ¹] |

|

人物名词+婴仔 |

表示儿童中的某一群体 |

学生婴仔(通常指小学生)[hak⁸ sŋ¹ ĩ¹ a³] |

|

动物名词+仔 |

表示动物后代 |

鸭仔(鸭子)[aʔ⁷ a³]、猫仔(小猫)[nĩãũ¹ a³] |

|

动物名词+仔婴 |

表示动物后代的幼体 |

鸭仔婴(小鸭子)[aʔ⁷ a³ ĩ¹]、猫仔婴(【刚出生的】小猫)[nĩãũ¹ a³ ĩ¹] |

|

动物名词+婴 |

可能为“动物名词+仔”的变体 |

鸭婴(鸭子)[aʔ⁷ ĩ¹] |

|

物品名词+仔 |

在该组合中“仔”可能承担“子”的功能 |

锅仔(锅子)[ə¹ a³]、袋仔(袋子)[tə⁶ a³] |

|

物品名词+婴 |

表示物品的“小” |

锅婴(小锅子)[ə¹ ĩ¹]、袋婴(小袋子)[tə⁶ ĩ¹] |

|

身体部位+仔 |

表示特定的身体部位 |

耳仔(耳朵)[hi⁴ a³] |

|

身体部位+婴 |

意义同上 |

手婴(通常指儿童的小手)[ʦʰiu³ ĩ¹] |

表1

根据问卷结果分析,泉州方言中四种小称的使用呈现明显的差异性。 其中“仔”的使用范围最广,接受度达90%以上,不仅能与各类名词搭配,还具有独特的位置和状态表达功能。“婴”字小称主要用于特定语境,使用频率相对较低。“仔婴”组合的使用范围较窄,主要与人物或动物名词搭配使用,表达程度较“仔”更小,具有更强烈的情感色彩。而“婴仔”组合的使用最受限制,在多数语境中不被接受。这些结果反映了泉州方言小称系统的层次性和复杂性,同时也显示了“仔”字小称在该方言中的核心地位。

5.3 访问分析

为了验证回收问卷的可靠性,本次调查从问卷受访者中随机选取了6位不同地区、年龄层的泉州话母语使用者进行深度访谈,访谈结果呈现出明显的地域差异。其中来自鲤城区的受访者表示该地的小称是以“小+名词”进行表示,显示出与其他地区的用法差异。晋江和南安的2位受访者表示其所处地区只有“仔”字小称词,没有“婴”的小称用法。来自永春的3位受访者表示“仔”字小称具有六个语法化阶段的功能11,“婴”字小称则常见于称呼较年幼的子女及其身体部位、动物后代幼体和昵称。来自石狮的受访者表示“仔”和“婴”字小称在表示人类后代或特定人群时,搭配方式不受限制,但在表示动物后代、植物细株、小物、身体部位等时,“婴”只能搭配“仔”字进行表达。“婴”除了能进行人类指小,还具有当作昵称的情感功能。

根据访谈结果发现,泉州方言的小称呈现出明显的地域差异性和功能层次性,这可能是由方言接触地带的语言变化不规则导致的12。总体而言,“仔”的功能最为完整,使用范围广泛,搭配限制少,在各地区普遍使用。“婴”的使用范围相对受限,但具有较强的情感表达功能,在特定语境下需要和“仔”配合使用。这些发现不仅印证了问卷调查的结果,也进一步揭示了泉州方言小称系统的复杂性和区域特色。

6.1 结论

通过对以上调查结果的分析和整理,本研究发现泉州方言中“仔”和“婴”两种小称既有功能重叠,也存在明显差异。“仔”和“婴”具有相同的功能,例如表示子女、指称动物后代、表示较小的物品等。但“仔”所具有的某些功能是“婴”无法做到的,例如指称植物细株、表示身体部位。除此之外,“仔”字小称表达空间概念、形容状态和数量功能是“婴”字小称无法做到的。具体功能分布如下表所示:

|

意义 小称 |

“仔”字小称 |

“婴”字小称 |

|

子女 |

√ |

√ |

|

动物后代 |

√ |

√ |

|

植物细株 |

√ |

× |

|

较小的物品 |

√ |

√ |

|

称呼 |

√ |

√ |

|

身体部位 |

√ |

× |

|

空间 |

√ |

× |

|

形容状态 |

√ |

× |

|

数量 |

√ |

× |

表2

总结而言,“仔”字小称具有较广的表达功能,而“婴”字小称主要用于指称幼儿或动物幼崽及形容比“仔”更小的事物上,在体现情感方面的功能更加明显,具有特定语境限制。这种功能分布反映了泉州方言小称系统的精细性和层次性,体现了方言在表达细微差别时的独特优势。

在使用规则方面,四种小称呈现出明显的层次搭配性。“仔”的搭配范围最广,可与各类名词、形容词、量词等进行搭配,语法灵活。“婴”的搭配范围较窄,主要用于人物、动物名词搭配,不与植物名词、形容词、量词搭配。“仔婴”表示比“仔”更小一级的人或物,能够与人物、动物名词进行搭配。四种小称中“婴仔”的使用最受限制,只在特定情况下和人物、动物名词进行搭配,出现频率较低。如下所示:

|

词类 小称 |

仔 |

婴 |

仔婴 |

婴仔 |

|

人物名词 |

√ |

√ |

√ |

√ |

|

动物名词 |

√ |

√ |

√ |

√ |

|

身体部位 |

√ |

√ |

√ |

× |

|

物品名词 |

√ |

√ |

√ |

× |

|

人称 |

√ |

√ |

× |

× |

|

形容词 |

√ |

× |

× |

× |

|

植物名词 |

√ |

× |

× |

× |

|

量词 |

√ |

× |

× |

× |

表3

总结而言,四种小称的搭配能力呈“仔”>“婴”>“仔婴”>“婴仔”的递减趋势。“仔”具有最强的搭配能力和语法功能,“婴”主要限于名词类搭配,叠加小称的使用受到更多限制。

语义表达方面,四种小称呈现出不同的特点。“仔”的语义涵盖范围最广,在组合搭配中具有基础性和包容性。它能够用来表示人物之间的关系、动物的后代、植物细株、较小的物品,除了以上与名词搭配表达的语义,“仔”还能与形容词、量词搭配,表示状态和数量。“婴”字小称则侧重表示幼儿和动物幼崽和比“仔”更小的物品,有时能当作昵称,具有较强的情感表达。“仔婴”这一小称组合通常用来表示较小的幼儿和动物幼崽,强调“小”的程度。“婴仔”则主要用于称呼特定的儿童群体,使用场景相对有限。四种小称各有侧重,虽然在人物名词等方面的部分功能存在重叠,但小称之间保持各自的语义特色,不存在完全的涵盖关系,不能互相代替。

6.2 反思

本次研究填补了前人对于泉州话中小称叠加的研究空缺,对“仔”、“婴”、“仔婴”、“婴仔”四种小称的功能和搭配作出整理和归类,以期对有兴趣了解和研究泉州方言的学习者提供参考,为泉州方言的保护和传承尽绵薄之力。

本研究采用了自然观察法、问卷调查法及访问法收集数据,但仍认为有能够改进之处。在观察过程中,笔者可能因不了解对话背景而产生理解偏差。由于某些因素,观察对象范围较窄,未能做到大范围观察泉州话各地区的使用者。问卷调查法在弥补了上述不足的同时也带来新的问题:笔者和受访者可能对“仔”、“婴”二字的读音理解有出入或未能掌握二者的变调。这一问题可能导致数据的准确性缺失,对后续进行的数据分析步骤造成影响。此外,本次的问卷只收回了30份,且未能做到完全涵盖泉州市各区及各个年龄层,研究的结果可能具有差异。

此外,在研究过程中,笔者发现尽管在普通话的教学背景下,身处福建的受访者中有不少年轻人仍保持良好的泉州话听说能力,可能是由于在与家人或朋辈交流时,仍然处于方言的交流环境中。而现居香港的泉州话母语者一部分受访者在对小称的具体功能进行判断时表现困难,对方言的语感表现呈不确定性,可能受语言环境影响。

泉州话是闽南文化的重要载体,记录着当地的习俗和历史,它是中华文化万千繁花中的一朵,展现了独特的魅力和文化价值,笔者希望能够通过对泉州话中小称的些许研究,促进人们对方言价值的认识。

书籍

李荣 等:《中国语言地图集》,(香港:香港朗文远东有限公司,1987年),B12。

桂诗春:《语言学方法论》,(北京:外语教学与研究出版社,1997年),页93。

论文

林叶连:〈闽南语“仔”字的用法与语义研究〉,《台湾研究集刊》2007年第1期,页21-28。

邵慧君:〈粤语小称变音与“儿”尾综述〉,《第五届国际粤方言研讨会论文集》,2017年,页32。

张振兴(1989)〈闽语的分布和人口〉,《方言》第1期,页54-59。

曹逢甫、刘秀雪:〈闽南语小称词的由来——兼谈历史演变与地理分布的关系〉,《声韵论丛》,2001年第11期,页295-310。

曹逢甫、刘秀雪:〈闽语小称词语法话研究——语意与语音形式的对应性〉,《语言暨语言学》,2008年第3期,页629-657。

陈忠敏:〈论闽语的小称〉,《中国语言学报》,1999年第14期,页77-95。

陈丽冰:〈福建宁德方言小称后缀和小称变调〉,《方言》2012年第4期,页354-359。

杨贺:〈“子”缀语素“小称”探源——修辞与派生构词管窥〉,《泰山学院学报》2014年第1期,页118-123。

注释

1. 张振兴(1989)〈闽语的分布和人口〉,《方言》第1期,页59。

2. 李如龙(1996)〈泉州方言的“体”〉,《中国东南部方言比较研究丛书第二辑·动词的体》,页197。

3. 邵慧君(2017)〈粤语小称变音与“儿”尾综述〉,《第五届国际粤方言研讨会论文集》,页32。

4. 杨贺(2014)〈“子”缀语素“小称”探源——修辞与派生构词管窥〉,《泰山学院学报》第36卷第1期,页122。

5. 陈忠敏(1999)〈论闽语的小称〉,《中国语言学报》第14期,页82。

6. 曹逢甫、刘秀雪(2008)〈闽语小称词语法话研究——语意与语音形式的对应性〉,《语言暨语言学》,第9卷第3期,页629。

7. 陈丽冰(2012)〈福建宁德方言小称后缀和小称变调〉,《方言》第4期,页358。

8. 林叶连(2007)〈闽南语“仔”字的用法与语义研究〉,《台湾研究集刊》第1期,页28。

9. 同注5。

10. 桂诗春(1997)《语言学方法论》,外语教学与研究出版社,页93。

11. 曹逢甫、刘秀雪(2008)〈闽语小称词语法话研究——语意与语音形式的对应性〉,《语言暨语言学》,第9卷第3期,页629.六个语法化阶段即A:仔女;B:动物后代;C:植物细株;D:细小物体、亲属称呼、身体部位、时间空间;E:带感情色彩的称呼、特指、专指、名物化标志、名词标志、较轻的形容词/副词/动词;F:助词。

12. 曹逢甫、刘秀雪(2001)〈闽南语小称词的由来——兼谈历史演变与地理分布的关系〉,《声韵论丛》,第11期,页301。

附录一:

李荣:中国语言地图集-闽语方言区

附录二:

泉州话小称研究问卷

1.请问您是(闽南语)泉州话母语者吗?

□是

□否

2.请问您来自哪个地区?

□鲤城区

□丰泽区

□洛江区

□泉港区

□石狮市

□晋江市

□南安市

□惠安县

□安溪县

□永春县

□德化县

□金门县

□其他____

3.请问您的年龄是多少?

□11~20

□21~30

□31~40

□41~50

□51~60

□61~70

□70以上

4.请您阅读以下词语,排除地方腔调因素,根据日常使用的闽南语或个人语感判断以下词汇是否存在,同一组可进行多项选择。

|

小孩子/婴儿 |

|||

|

□囝仔婴 |

□囝婴 |

□囝仔 |

□囝婴仔 |

|

学生 |

|||

|

□学生仔 |

□学生婴 |

□学生仔婴 |

□学生婴仔 |

|

女孩子/女儿 |

|||

|

□姿嬷仔 |

□姿嬷婴 |

□姿嬷仔婴 |

□姿嬷婴仔 |

|

小手 |

|||

|

□手仔 |

□手婴 |

□手仔婴 |

□手婴仔 |

|

鸭子 |

|||

|

□鸭仔 |

□鸭婴 |

□鸭仔婴 |

□鸭婴仔 |

|

-猫 |

|||

|

□猫仔 |

□猫婴 |

□猫仔婴 |

□猫婴仔 |

|

小锅 |

|||

|

□锅仔 |

□锅婴 |

□锅仔婴 |

□锅婴仔 |

|

袋子 |

|||

|

□袋仔 |

□袋婴 |

□袋仔婴 |

□袋婴仔 |

|

墙角 |

|||

|

□壁角仔 |

□壁角婴 |

□壁角仔婴 |

□壁角婴仔 |

|

小小的样子 |

|||

|

□细影仔 |

□细影婴 |

□细影仔婴 |

□细影婴仔 |

|

慢慢地 |

|||

|

□潦仔 |

□潦仔做 |

|

|

5.能请您再举出一些带“婴”或“仔”尾的词语吗?

-问卷完-

< 原创文章/视频,未经许可,不得转载 >

欢迎留言:

请登入/登记成为会员后留言