〈泉州方言中的“仔”、“嬰”小稱初探〉

陳煒瑜

泉州方言中有“仔”和“嬰”等小稱後綴,本文將以筆者的出生地泉州永春為主要調查點,採用自然觀察法、問卷調查法、訪談法,以其他泉州地區調查點為輔,對“仔”、“嬰”及其衍生的“仔嬰”、“嬰仔”小稱進行研究,探討四種小稱的功能及搭配規則。發現“仔”和“嬰”小稱在泉州方言中具有相同功能,其中“仔”的表達功能比“嬰”更加廣泛,而“嬰”這一小稱在體現情感方面表現更強,在某些情況下,“嬰”能夠和“仔”黏合,表示更小的人或物,但這種搭配較為罕見。雖然“仔”的表達和搭配功能更加自由,但小稱之間的語義各有側重,不能相互取代。本文對四種小稱的使用方法和搭配規則進行歸納分析,期望對前人在泉州話小稱研究方面的不足進行補充,增進大眾對方言特色的認識,為方言使用者提供參考,促進方言的傳承。

關鍵詞:閩語、泉州方言、小稱後綴、詞語功能、搭配規則

中國土地遼闊,歷史悠久,在這片廣闊無垠的土地上,孕育出了豐富多樣的文化,形成了特色各異的方言。這些方言不僅記錄著地方歷史的演變,更是身份認同和文化傳承的重要載體。然而,在全球化和現代化的浪潮下,人們使用的語言也隨著環境的影響發生變化。五湖四海的人們因為人口流動或網絡科技的連結緊密互動,方言的使用和傳承也受到了影響。在工作和學習時,人們更傾向選擇通用的語言進行交流,以提升溝通的效率。在香港求學期間,筆者最常接觸到的是粵語、普通話和英語,在這種語言環境下生活,極少有機會使用家鄉方言。當回到家鄉使用方言與親朋好友交流時,發現自己已出現“鄉音已改”的現象,這種語言使用的轉變引起了筆者對方言傳承的思考和研究興趣。

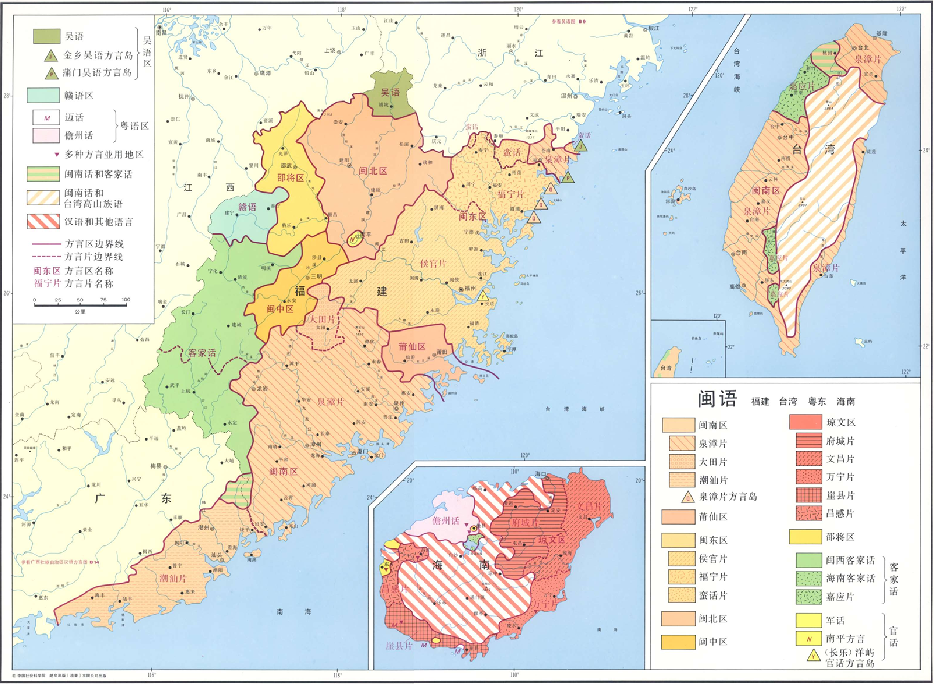

泉州話是閩南語的一個次方言,它的使用範圍覆蓋泉漳片區,包括今天的鯉城、豐澤、泉港區、晉江、南安、石獅、惠安、安溪、永春、德化、金門等縣市(見圖1)。1泉州話作為閩南方言重要的組成部分之一,記錄著古漢語的發展變化,承載著豐富的地域文化內涵,隨著泉州人走南闖北的步伐,泉州話也在每個地方生根發芽,傳播著獨特的地域文化。本文以泉州方言中的小稱作為研究對象,旨在透過方言小稱窺探泉州方言的特色,以期留下家鄉方言的文化魅力,進而實現對文化和傳統的記錄與傳承。

圖1

泉州話擁有豐富的語法特徵,儘現代泉州方言動詞就能夠分為6種體和4種貌:完成體、進行體、持續體、起始體、經歷體和繼續體,短時貌、嘗試貌、反復貌和遭受貌。2泉州話中存在不同的小稱表達方式,例如“仔”、“囝”、“嬰”或者疊詞等,除了最基本的指小意義,有些還具備情感功能。部分小稱除了能夠加在名詞後面,還能夠加在形容詞後。此外,在泉州方言中還出現了一個有趣的現象,就是小稱疊加,例如“囝仔嬰”(小嬰兒)一詞,“囝仔”(孩子)本身已經帶有“仔”字小稱後綴,表示人類子女,再加上“嬰”,則表示更年幼的人類子女,即嬰孩、幼兒。故此,本文將以閩南方言中“仔”和“嬰”為研究對象,研究二者作為小稱後綴的功能與使用規則。

研究對象為泉州地區的閩南語。受訪者為泉州話母語者,日常主要使用泉州話交際,長期居住於調查地區。

前人對於閩語小稱的研究頗多,但少見泉州話小稱或“嬰”字小稱的研究文獻。本篇旨在通過對“仔”和“嬰”的小稱研究找出二者之間的關聯和使用規則,期望能夠對泉州方言的小稱使用方法進行總結,幫助更多讀者瞭解和學習泉州方言。

2.1 小稱的功能演變

在閩南方言小稱的相關研究中,學者多關注“仔”、“囝”、“子”等小稱詞,對“嬰”字小稱的研究及分析相對匱乏。從詞源考察來看,“仔”在《說文解字》中釋義為責任,後引申為形容詞,有幼小、細密之意,在部分方言中用以指稱小孩、幼小的植物,以及具有某些特徵或從事某種職業的人。“嬰”最初指婦女頸脖上由貝殼串成的裝飾品,後引申指初生嬰兒。學者邵慧君指出小稱最早主要用來指稱小的物體,是介於實詞與詞尾間的名詞,在語音及詞義上具兒化作用。3說明小稱不僅具備語法意義上的功能,還具備語音上的特點,能夠進行變調或黏合。學者楊賀在對小稱後綴語素的探源中將小稱的引申類型分為基於理性意義的引申和基於情感意義的引申。4小稱後綴的演變呈現出從實際意義向情感意義轉化的趨勢,語素的功能增加,但詞義逐漸減弱。通過小稱探源,可以清晰地觀察到小稱後綴的功能演變過程。5學者曹逢甫、劉秀雪在閩語小稱詞語法化研究中提出了漢語小稱詞語法化六階段:兒子、女兒→動物後代→植物細株→細小的物體、親屬稱謂、身體部位或器官、時間→助詞階段。6但本次研究發現在泉州話中小稱較少用於植物細株詞,可能是受地域分別及語言偏好的限制。

2.2 小稱功能

小稱功能方面,學者陳麗冰指出,閩方言中“人名+仔”的用法主要表示親暱的感情色彩。在泉州話中,“人名+仔”具有表示該人的子女的意思。7例如“英仔”指的是“阿英”的子女,除了具有感情色彩之外,仍然具有小稱最初的指小功能:代指子女,這種用法同時體現了小稱詞的情感特徵和指小功能。學者林葉連對閩語中“仔”字的功能進行了系統研究,發現閩語中“仔”字能夠作為副詞、名詞中綴字及詞尾、形容詞及狀態詞尾等8,對“仔”字的用法及字義做出了詳細的總結,為理解閩南方言的小稱系統提供了理論基礎。在語音層面,小稱後綴往往伴隨特定的變調模式,形成獨特的語音特徵。在不同的語境中,小稱的使用也呈現出明顯的差異,反映了方言使用者的語言習慣和表達需求。

根據學者曹逢甫提出的“漢語小稱詞語法化六階段”9,“仔”和“嬰”本義皆指人類幼兒,隨著語言的使用,詞義範圍逐漸擴大。二者除了能夠加在名詞後,還能夠加在形容詞後表示動作的狀態。其中“仔”字還能加在量詞後表示數量,例如:一絲仔(一點兒)[ʦit⁸ si¹ a³]、一盒仔(一小盒)[ʦit⁸ aʔ⁸ a³]、一包仔(一小包)[ʦit⁸ pau¹ a³]、一隻仔(一小隻)[ʦit⁸ ʦiaʔ⁷ a³]等等。

本文將對泉州話小稱中的“仔”[a³]和“嬰”[ĩ¹]進行研究,探討以下問題:

1.功能對比研究:“仔”和“嬰”在泉州話中的使用范圍、語法功能、語義特徵異同

初步觀察發現,在泉州話中,“仔”字小稱的使用範圍較“嬰”字小稱的使用範圍廣。“仔”字小稱不僅能用來形容事物的大小,還能夠形容動作的狀態和地點,是“嬰”字小稱不能進行替換的,具有獨特性。

2.使用規則研究:“仔”和“嬰”的使用方法和搭配規則、小稱疊加的形成機制和特殊用法

某些情況下,“嬰”字小稱需要黏附在“仔”字小稱後形成“仔嬰”/ʔa² ĩ¹/結構,用來形容比“仔”更小一層的物體。這種疊加現象反映了泉州話小稱系統的複雜性和層次性。

本次研究採用自然觀察法、問卷調查法及訪問法收集語言數據,並進行量化分析。

4.1 自然觀察法

本研究採用自然觀察法記錄泉州方言使用者在日常對話中“仔”、“嬰”的使用情況,結合對話者的語言背景及語境進行分析。觀察重點包括小稱與其他詞語的搭配模式、使用語境及語用功能。在直接觀察期間筆者不參與對話,以客觀的視角觀察整個對話的過程,以保證數據的客觀性和準確性10。

在參與式觀察期間,筆者將以對話參與者身份進行觀察,通過自然交談收集語料,記錄小稱後綴和詞語的搭配,分析“仔”、“嬰”小稱的語義功能及情感色彩表達。

4.2 問卷調查法

本篇的研究對象為泉州方言,在問卷調查法中問卷會盡量覆蓋泉州地區,涵蓋不同年齡的受訪者,以減少素材分析及研究結果的局限及偏差。問卷通過線上平台進行發放,內容除了包括受訪者的地區、年齡、語言背景,還邀請受訪者根據日常使用的泉州話及語感進行詞語搭配測試和小稱疊加判斷,並請他們錄下當地帶有“仔”、“嬰”小稱詞的發音,希望能夠以這些資料分析小稱的功能及使用規則。

4.3 訪問法

在本次調查中,為了確保問卷調查的準確與有效,筆者隨機抽取問卷調查中的受訪者進行採訪,年齡由20歲至60歲不等,希望能夠更加瞭解“仔”、“嬰”小稱詞在泉州各地區的表意功能和使用情況。有6位受訪者對本次採訪提供幫助,其中有2位分別來自永春和南安的41-50歲受訪者,3位分別來自永春、晉江、石獅的21-30歲受訪者,1位來自鯉城區的11-20歲受訪者。

採訪全程以泉州話為主要語言進行,以普通話或粵語進行輔助。訪問的內容包括“仔”、“嬰”小稱詞在受訪者生活地區的常見程度、受訪者所在地區如何以小稱詞表達人類或動物後代、年幼者、小物、器官、帶感情色彩的人稱等意思。

5.1 觀察分析

通過觀察發現在泉州話使用者的對話中,“仔”字小稱的使用頻率明顯高於“嬰”字小稱。“仔”、“嬰”小稱詞在人們的對話中常用於稱呼子女和年紀較輕的人群:姿嬤仔(女兒)[ʦa¹ ᵐbɔ³ a³]、查埔仔(兒子)[ta¹ pɔ¹ a³]、學生仔(通常指中學生或小學生)[hak⁸ sŋ¹ a³]、後生仔(年輕人)[hau⁴ sĩ¹ a³]……

(1) A:“你姿嬤仔最近怎樣?揣著工作未?”

(你女兒最近怎麼樣?找到工作了嗎?)

/lin³ ʦa¹ ᵐbɔ³ a³ ʦue⁵ kun⁴ ʦĩũ⁵ a³? ʦʰə⁶ tɔ⁵ tʰau² lɔ⁶ lɔ⁰ ᵐbə⁶?/

B:“嘛攏是按呢,後生仔家己有拍算,叫阮免去煩惱依哦。”

(還是那樣啦,年輕人自己有打算,叫我不要去擔心她。)

/ia³ si⁴ an³ nĩ⁰, hau⁴ sĩ¹ a³ kai⁶ ki⁶ u⁴ pʰaʔ⁷ sŋ⁵, kio⁵ ᵑgun³ ᵐbian³ kʰɯ⁰ ʦʰau¹ sim¹ i¹./

在對話中“姿嬤仔”、“查埔仔”可以用來說自己、對方或者不在場的人的兒子女兒,但“學生仔”、“後生仔”等形容特定群體的就不能加在人稱代詞後。

|

你的學生 |

你學生仔× |

你的學生√ |

|

你的兒女(通常指成年兒女) |

你後生仔× |

你後生家√ |

而“嬰”字小稱在對話中通常不跟隨人稱代詞使用,常用於稱呼人類幼兒:

(2)

A:“囝仔嬰愛學大人說話。”

(小孩子喜歡學大人說話。)

/kan³ a³ ĩ¹ ai⁵ oʔ⁸ tua⁶ laŋ² səʔ⁷ ue⁶./

或作為暱稱:嬰啊(孩子)[ĩ¹ a⁰],或附加在名詞後幫助情感表達:

(3)

A1:“遐細一個鍋仔嬰袂貯甲濟麵,佗貯會落。”

(那麼小一個鍋子要放這麼多麵,哪裡能放得下?)

/huaʔ⁷ sue⁵ ʦit⁸ ᵑge² ə¹ a³ ĩ¹ ᵐbəʔ⁷ ʦɯ³ ʦuaʔ⁷ ʦue⁶ mĩ⁶, to³ ʦɯ³ e⁴ loʔ⁶?/

(4)

A2:“這隻貓仔嬰落雨閣佇外口,真可憐。”

(這隻小貓下雨了還在外面【流浪】,好可憐)

/ʦit⁷ ʦiaʔ⁷ nĩãũ¹ a³ ĩ¹ loʔ⁸ hɔ⁴ lɔ⁰ ia³ tɯ⁴ ᵑgua⁶ kʰau³, ʦin¹ kʰɔ̃³ lin²./

其中A2的“嬰”字小稱連接在“仔”後進行使用,表示更小的小貓,是“嬰”字的小稱疊加用法。

當然,“仔”字小稱也帶有情感表達功能,例如:心肝仔(心肝兒)[sim¹ kũã¹ a³]表示親暱、番仔(外國人)[huan¹ a³]表示輕蔑等等。

5.2 問卷分析

本次問卷調查一共收回30份問卷,涵蓋5個泉州地區,受訪者的年齡由11-50歲不等。

在“人物名詞+仔/嬰/仔嬰/嬰仔”的詞語組合中,有接近91%的受訪者認同“人物名詞+仔”的搭配;27%的受訪者認同“人物名詞+仔嬰”的搭配;只有9%的受訪者認同“人物名詞+嬰/嬰仔”的搭配。

在“動物名詞+仔/嬰/仔嬰/嬰仔”的詞語組合中,接近91%的受訪者認同“動物名詞+仔”的搭配;18%的受訪者認同“動物名詞+仔嬰”的搭配;9%的受訪者認同“動物名詞+嬰”的搭配;沒有受訪者認同“動物名詞+嬰仔”的搭配。

在“物品名詞+仔/嬰/仔嬰/嬰仔”和“身體部位+仔/嬰/仔嬰/嬰仔”的詞語組合中,接近82%的受訪者認同“物品名詞/身體部位+仔”的搭配,18%的受訪者認同“物品名詞/身體部位+嬰”的搭配,“物品名詞+仔嬰/嬰仔”和“身體部位+仔嬰/嬰仔”的搭配形式沒有受訪者認同。

有接近64%的受訪者認為在表示詳細的位置時,泉州話也會出現“名詞+仔”的表達形式,如:壁角仔(墻壁的角落)。但這一用法但僅限於描述較小的室內空間。而“嬰”字小稱在泉州話中沒有這一功能。

“仔”也能和形容詞進行搭配表示狀態。例如:細影仔(小時候)、聊仔(慢慢地)。這一功能是“嬰”所不具備的。

筆者根據推測及訪問將問卷分析整理如下:

|

搭配組合 |

意義 |

例子 |

|

人物名詞+仔 |

表示稍大的兒童或子女 |

囝仔(孩子)[kan³ a³]、查埔仔(兒子)[ta¹ pɔ¹ a³] |

|

人物名詞+仔嬰 |

表示較小的幼兒 |

囝仔嬰(嬰幼兒)[kan³ a³ ĩ¹] |

|

人物名詞+嬰 |

表示幼兒 |

姿嬤嬰(小女孩)[ʦa¹ ᵐbɔ³ ĩ¹] |

|

人物名詞+嬰仔 |

表示兒童中的某一群體 |

學生嬰仔(通常指小學生)[hak⁸ sŋ¹ ĩ¹ a³] |

|

動物名詞+仔 |

表示動物後代 |

鴨仔(鴨子)[aʔ⁷ a³]、貓仔(小貓)[nĩãũ¹ a³] |

|

動物名詞+仔嬰 |

表示動物後代的幼體 |

鴨仔嬰(小鴨子)[aʔ⁷ a³ ĩ¹]、貓仔嬰(【剛出生的】小貓)[nĩãũ¹ a³ ĩ¹] |

|

動物名詞+嬰 |

可能為“動物名詞+仔”的變體 |

鴨嬰(鴨子)[aʔ⁷ ĩ¹] |

|

物品名詞+仔 |

在該組合中“仔”可能承擔“子”的功能 |

鍋仔(鍋子)[ə¹ a³]、袋仔(袋子)[tə⁶ a³] |

|

物品名詞+嬰 |

表示物品的“小” |

鍋嬰(小鍋子)[ə¹ ĩ¹]、袋嬰(小袋子)[tə⁶ ĩ¹] |

|

身體部位+仔 |

表示特定的身體部位 |

耳仔(耳朵)[hi⁴ a³] |

|

身體部位+嬰 |

意義同上 |

手嬰(通常指兒童的小手)[ʦʰiu³ ĩ¹] |

表1

根據問卷結果分析,泉州方言中四種小稱的使用呈現明顯的差異性。 其中“仔”的使用範圍最廣,接受度達90%以上,不僅能與各類名詞搭配,還具有獨特的位置和狀態表達功能。“嬰”字小稱主要用於特定語境,使用頻率相對較低。“仔嬰”組合的使用范圍較窄,主要與人物或動物名詞搭配使用,表達程度較“仔”更小,具有更強烈的情感色彩。而“嬰仔”組合的使用最受限制,在多數語境中不被接受。這些結果反映了泉州方言小稱系統的層次性和複雜性,同時也顯示了“仔”字小稱在該方言中的核心地位。

5.3 訪問分析

為了驗證回收問卷的可靠性,本次調查從問卷受訪者中隨機選取了6位不同地區、年齡層的泉州話母語使用者進行深度訪談,訪談結果呈現出明顯的地域差異。其中來自鯉城區的受訪者表示該地的小稱是以“小+名詞”進行表示,顯示出與其他地區的用法差異。晉江和南安的2位受訪者表示其所處地區只有“仔”字小稱詞,沒有“嬰”的小稱用法。來自永春的3位受訪者表示“仔”字小稱具有六個語法化階段的功能11,“嬰”字小稱則常見於稱呼較年幼的子女及其身體部位、動物後代幼體和暱稱。來自石獅的受訪者表示“仔”和“嬰”字小稱在表示人類後代或特定人群時,搭配方式不受限製,但在表示動物後代、植物細株、小物、身體部位等時,“嬰”只能搭配“仔”字進行表達。“嬰”除了能進行人類指小,還具有當作暱稱的情感功能。

根據訪談結果發現,泉州方言的小稱呈現出明顯的地域差異性和功能層次性,這可能是由方言接觸地帶的語言變化不規則導致的12。總體而言,“仔”的功能最為完整,使用範圍廣泛,搭配限制少,在各地區普遍使用。“嬰”的使用範圍相對受限,但具有較強的情感表達功能,在特定語境下需要和“仔”配合使用。這些發現不僅印證了問卷調查的結果,也進一步揭示了泉州方言小稱系統的複雜性和區域特色。

6.1 結論

通過對以上調查結果的分析和整理,本研究發現泉州方言中“仔”和“嬰”兩種小稱既有功能重疊,也存在明顯差異。“仔”和“嬰”具有相同的功能,例如表示子女、指稱動物後代、表示較小的物品等。但“仔”所具有的某些功能是“嬰”無法做到的,例如指稱植物細株、表示身體部位。除此之外,“仔”字小稱表達空間概念、形容狀態和數量功能是“嬰”字小稱無法做到的。具體功能分布如下表所示:

|

意義 小稱 |

“仔”字小稱 |

“嬰”字小稱 |

|

子女 |

√ |

√ |

|

動物後代 |

√ |

√ |

|

植物細株 |

√ |

× |

|

較小的物品 |

√ |

√ |

|

稱呼 |

√ |

√ |

|

身體部位 |

√ |

× |

|

空間 |

√ |

× |

|

形容狀態 |

√ |

× |

|

數量 |

√ |

× |

表2

總結而言,“仔”字小稱具有較廣的表達功能,而“嬰”字小稱主要用於指稱幼兒或動物幼崽及形容比“仔”更小的事物上,在體現情感方面的功能更加明顯,具有特定語境限制。這種功能分布反映了泉州方言小稱系統的精細性和層次性,體現了方言在表達細微差別時的獨特優勢。

在使用規則方面,四種小稱呈現出明顯的層次搭配性。“仔”的搭配范圍最廣,可與各類名詞、形容詞、量詞等進行搭配,語法靈活。“嬰”的搭配範圍較窄,主要用於人物、動物名詞搭配,不與植物名詞、形容詞、量詞搭配。“仔嬰”表示比“仔”更小一級的人或物,能夠與人物、動物名詞進行搭配。四種小稱中“嬰仔”的使用最受限制,只在特定情況下和人物、動物名詞進行搭配,出現頻率較低。如下所示:

|

詞類 小稱 |

仔 |

嬰 |

仔嬰 |

嬰仔 |

|

人物名詞 |

√ |

√ |

√ |

√ |

|

動物名詞 |

√ |

√ |

√ |

√ |

|

身體部位 |

√ |

√ |

√ |

× |

|

物品名詞 |

√ |

√ |

√ |

× |

|

人稱 |

√ |

√ |

× |

× |

|

形容詞 |

√ |

× |

× |

× |

|

植物名詞 |

√ |

× |

× |

× |

|

量詞 |

√ |

× |

× |

× |

表3

總結而言,四種小稱的搭配能力呈“仔”>“嬰”>“仔嬰”>“嬰仔”的遞減趨勢。“仔”具有最強的搭配能力和語法功能,“嬰”主要限於名詞類搭配,疊加小稱的使用受到更多限制。

語義表達方面,四種小稱呈現出不同的特點。“仔”的語義涵蓋範圍最廣,在組合搭配中具有基礎性和包容性。它能夠用來表示人物之間的關係、動物的後代、植物細株、較小的物品,除了以上與名詞搭配表達的語義,“仔”還能與形容詞、量詞搭配,表示狀態和數量。“嬰”字小稱則側重表示幼兒和動物幼崽和比“仔”更小的物品,有時能當作暱稱,具有較強的情感表達。“仔嬰”這一小稱組合通常用來表示較小的幼兒和動物幼崽,強調“小”的程度。“嬰仔”則主要用於稱呼特定的兒童群體,使用場景相對有限。四種小稱各有側重,雖然在人物名詞等方面的部分功能存在重疊,但小稱之間保持各自的語義特色,不存在完全的涵蓋關係,不能互相代替。

6.2 反思

本次研究填補了前人對於泉州話中小稱疊加的研究空缺,對“仔”、“嬰”、“仔嬰”、“嬰仔”四種小稱的功能和搭配作出整理和歸類,以期對有興趣瞭解和研究泉州方言的學習者提供參考,為泉州方言的保護和傳承盡綿薄之力。

本研究採用了自然觀察法、問卷調查法及訪問法收集數據,但仍認為有能夠改進之處。在觀察過程中,筆者可能因不瞭解對話背景而產生理解偏差。由於某些因素,觀察對象範圍較窄,未能做到大範圍觀察泉州話各地區的使用者。問卷調查法在彌補了上述不足的同時也帶來新的問題:筆者和受訪者可能對“仔”、“嬰”二字的讀音理解有出入或未能掌握二者的變調。這一問題可能導致數據的准確性缺失,對後續進行的數據分析步驟造成影響。此外,本次的問卷只收回了30份,且未能做到完全涵蓋泉州市各區及各個年齡層,研究的結果可能具有差異。

此外,在研究過程中,筆者發現儘管在普通話的教學背景下,身處福建的受訪者中有不少年輕人仍保持良好的泉州話聽說能力,可能是由於在與家人或朋輩交流時,仍然處於方言的交流環境中。而現居香港的泉州話母語者一部分受訪者在對小稱的具體功能進行判斷時表現困難,對方言的語感表現呈不確定性,可能受語言環境影響。

泉州話是閩南文化的重要載體,記錄著當地的習俗和歷史,它是中華文化萬千繁花中的一朵,展現了獨特的魅力和文化價值,筆者希望能夠通過對泉州話中小稱的些許研究,促進人們對方言價值的認識。

書籍

李榮 等:《中國語言地圖集》,(香港:香港朗文遠東有限公司,1987年),B12。

桂詩春:《語言學方法論》,(北京:外語教學與研究出版社,1997年),頁93。

論文

林葉連:〈閩南語“仔”字的用法與語義研究〉,《台灣研究集刊》2007年第1期,頁21-28。

邵慧君:〈粵語小稱變音與“兒”尾綜述〉,《第五屆國際粵方言研討會論文集》,2017年,頁32。

張振興(1989)〈閩語的分布和人口〉,《方言》第1期,頁54-59。

曹逢甫、劉秀雪:〈閩南語小稱詞的由來——兼談歷史演變與地理分布的關係〉,《聲韻論叢》,2001年第11期,頁295-310。

曹逢甫、劉秀雪:〈閩語小稱詞語法話研究——語意與語音形式的對應性〉,《語言暨語言學》,2008年第3期,頁629-657。

陳忠敏:〈論閩語的小稱〉,《中國語言學報》,1999年第14期,頁77-95。

陳麗冰:〈福建寧德方言小稱後綴和小稱變調〉,《方言》2012年第4期,頁354-359。

楊賀:〈“子”綴語素“小稱”探源——修辭與派生構詞管窺〉,《泰山學院學報》2014年第1期,頁118-123。

註釋

1. 張振興(1989)〈閩語的分布和人口〉,《方言》第1期,頁59。

2. 李如龍(1996)〈泉州方言的“體”〉,《中國東南部方言比較研究叢書第二輯·動詞的體》,頁197。

3. 邵慧君(2017)〈粵語小稱變音與“兒”尾綜述〉,《第五屆國際粵方言研討會論文集》,頁32。

4. 楊賀(2014)〈“子”綴語素“小稱”探源——修辭與派生構詞管窺〉,《泰山學院學報》第36卷第1期,頁122。

5. 陳忠敏(1999)〈論閩語的小稱〉,《中國語言學報》第14期,頁82。

6. 曹逢甫、劉秀雪(2008)〈閩語小稱詞語法話研究——語意與語音形式的對應性〉,《語言暨語言學》,第9卷第3期,頁629。

7. 陳麗冰(2012)〈福建寧德方言小稱後綴和小稱變調〉,《方言》第4期,頁358。

8. 林葉連(2007)〈閩南語“仔”字的用法與語義研究〉,《台灣研究集刊》第1期,頁28。

9. 同註5。

10. 桂诗春(1997)《語言學方法論》,外语教学与研究出版社,頁93。

11. 曹逢甫、劉秀雪(2008)〈閩語小稱詞語法話研究——語意與語音形式的對應性〉,《語言暨語言學》,第9卷第3期,頁629.六個語法化階段即A:仔女;B:動物後代;C:植物細株;D:細小物體、親屬稱呼、身體部位、時間空間;E:帶感情色彩的稱呼、特指、專指、名物化標誌、名詞標誌、較輕的形容詞/副詞/動詞;F:助詞。

12. 曹逢甫、劉秀雪(2001)〈閩南語小稱詞的由來——兼談歷史演變與地理分布的關係〉,《聲韻論叢》,第11期,頁301。

附錄一:

李榮:中國語言地圖集-閩語方言區

附錄二:

泉州話小稱研究問卷

1.請問您是(閩南語)泉州話母語者嗎?

□是

□否

2.請問您來自哪個地區?

□鯉城區

□豐澤區

□洛江區

□泉港區

□石獅市

□晉江市

□南安市

□惠安縣

□安溪縣

□永春縣

□德化縣

□金門縣

□其他____

3.請問您的年齡是多少?

□11~20

□21~30

□31~40

□41~50

□51~60

□61~70

□70以上

4.請您閱讀以下詞語,排除地方腔調因素,根據日常使用的閩南語或個人語感判斷以下詞彙是否存在,同一組可進行多項選擇。

|

小孩子/嬰兒 |

|||

|

□囝仔嬰 |

□囝嬰 |

□囝仔 |

□囝嬰仔 |

|

學生 |

|||

|

□學生仔 |

□學生嬰 |

□學生仔嬰 |

□學生嬰仔 |

|

女孩子/女兒 |

|||

|

□姿嬤仔 |

□姿嬤嬰 |

□姿嬤仔嬰 |

□姿嬤嬰仔 |

|

小手 |

|||

|

□手仔 |

□手嬰 |

□手仔嬰 |

□手嬰仔 |

|

鴨子 |

|||

|

□鴨仔 |

□鴨嬰 |

□鴨仔嬰 |

□鴨嬰仔 |

|

-貓 |

|||

|

□貓仔 |

□貓嬰 |

□貓仔嬰 |

□貓嬰仔 |

|

小鍋 |

|||

|

□鍋仔 |

□鍋嬰 |

□鍋仔嬰 |

□鍋嬰仔 |

|

袋子 |

|||

|

□袋仔 |

□袋嬰 |

□袋仔嬰 |

□袋嬰仔 |

|

牆角 |

|||

|

□壁角仔 |

□壁角嬰 |

□壁角仔嬰 |

□壁角嬰仔 |

|

小小的樣子 |

|||

|

□細影仔 |

□細影嬰 |

□細影仔嬰 |

□細影嬰仔 |

|

慢慢地 |

|||

|

□潦仔 |

□潦仔做 |

|

|

5.能請您再舉出一些帶“嬰”或“仔”尾的詞語嗎?

-問卷完-

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

Welcome to leave a message:

Please Sign In/Sign Up as a member and leave a message