〈民国社会通俗文化-以民国戏曲的商业化为例〉

戏曲是上海市民重要的娱乐,展现出民国时期城市生活风貌。值得注意的是,上海本土并没有悠久的戏曲历史,戏曲随着上海城市化蓬勃发展而逐渐繁荣。民国时期中国社会经历着许多重大变革,追溯至维新革命、辛亥革命、五四新文化运动等,对上海戏曲现代化、商业化转型有难以估量的影响。上海自19世纪开埠以来经济发展蓬勃,五湖四海种种伶人涌入上海,京剧、沪剧、粤剧、淮剧、昆曲等多个剧种出现于上海。上海作为晚清民国时期最大戏曲中心同时,亦是中国商业的枢纽。因此民国上海戏曲有其时空上的特殊性。碍于1930年代往后的不稳定性,本文将从1910年至1930年,通过探讨民国初年戏曲的运营,讨论上海戏曲置于商业化下的影响。

早于民国时期便出现戏曲相关着述。周剑云的《菊部丛刊》1从清末到民初间,收录了上海报刊上的剧本、剧评、各种有关戏曲研究的文章。潘光旦着《中国伶人血缘之研究》则从生物遗传角度分析中国戏曲人才2。民国报刊为上海戏曲研究提供宝贵的一手材料,如《申报》、《大公报》等经常刊登许多戏曲资讯与广告,具备一定的参考价值。此外,伶人回忆录如梅兰芳《舞臺生活四十年》记录当时上海舞臺设备,他与上海戏园主往来与等3。在上世纪50年代后出现通史式的戏曲研究。当中熊月之的《上海通史》则以社会是史角度,从移民文化、社会结构等角度探讨上海戏曲4。同时亦出现了戏曲研究专门史,如周贻白主编的《中国戏曲发展史纲要5》就以通史形式阐述中国戏曲整体面貌。其中,又出现上海戏曲史,如徐幸捷、蔡世成主编的《上海京剧志6》,从19世纪60年代起,以机构、剧目、音乐、导演、表演等多个角度阐释戏曲在上海的发展进程。21世纪后,民国上海戏曲研究转向社会学范畴。葛飞的《戏剧、革命与都市漩涡-1930年代左翼剧运、剧人在上海7》,解析左翼戏剧运动发生缘由。徐建雄的《京剧与上海都市社会8》以海派京剧的兴起为切入点,探究京剧与上海市民娱乐文化之间的相互影响。唐雪莹的《民国初期上海戏曲研究9》强调地域对戏曲发展的影响,对1911-1919年的上海戏曲作较为全面分析。学界对民国上海戏曲的研究充分,亦有充足的一手材料。目前,就着上海戏曲商业化讨论,多置于社会史的研究下,并没有系统性研究针对民国戏曲商业化,此领域仍有待学界关注。

王韬(1828-1897)指上海人自晚清以来就有着根深蒂固的重商意识: 「沪自西人未来之前,其礼已亡。……牛侩浆家,倚博进钱为煳口者,不可胜纪。……濒海之民,弇鄙近利,尤好斗争,久染闽、粤之风10」。商业化推动者上海戏曲的市场化,成为一种走向大众的通俗商品。上海传统戏曲更多地追求市场价值,创造更多盈利。为了刺激更多消费,上海戏曲衍生出商业化的营运模式,在竞品多样的市场吸引观众。这种变化最早能追溯到1872年《申报》上的一则戏曲商业广告-<各戏院戏目告白中>11:「丹桂茶园,十二日演:《虎囊弹》、《酒金桥》、《大卖艺》、《击掌》、《打龙袍》、《金水桥》、《胭脂虎》、《拿谢虎》、《通大河》」。虽然这则广告的资讯仅有剧目,但这标誌着上海戏曲进入一个商业竞争的时代,而报刊广告则成为观众攫取消息管道,开创了中国传播与戏曲结合的可能性。值得注意的是,在这则广告刊登后不久,就有不少戏园主在《申报》上刊登广告。孙玉声在《上海戏园变迁志》12中裡提及:

各戏园于报纸上刊登广告,初时沪地报馆,只有《申报》一家,风气未开。刊资极廉……及新闻报出世,斯时各戏园已知广告效力,相率乐为刊登,惟尚只每天戏目,刊资皆以月计,为数甚微。自特别广告发现,遇有北来名角到沪,或新戏出臺,报中皆刊极大木戳,于是耗资乃拒。近则凡系班中视为台柱之角,每日皆有木戳广告,刊资乃月需洋数百元。故新闻报及申报之各后幅,几于目不暇给。并有斥资百元,或数十元,登封面一二日者,盖以收效甚宏,报纸之宣传力,较诸传单海报尤广也。

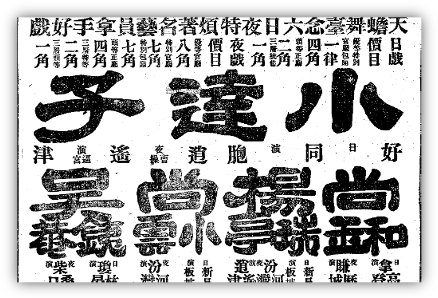

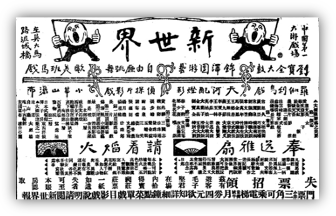

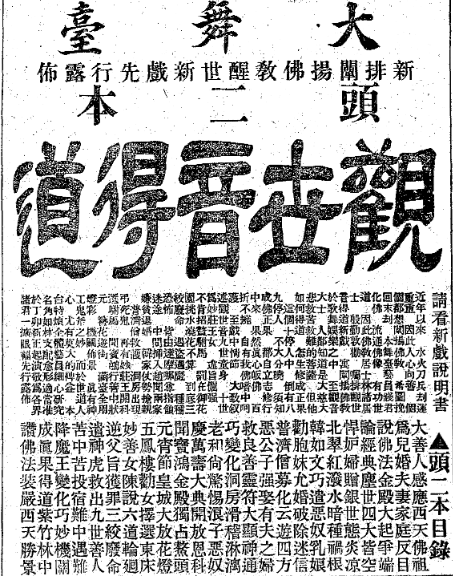

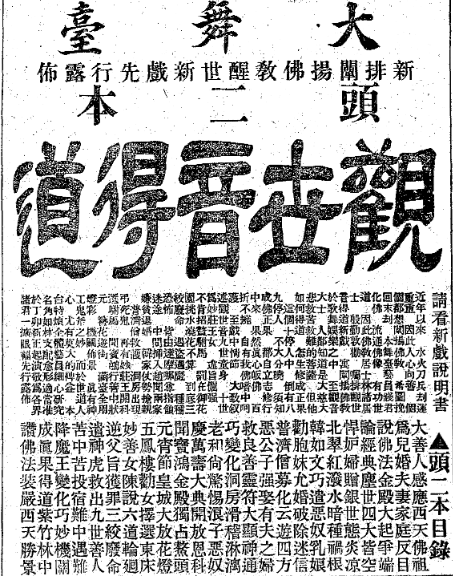

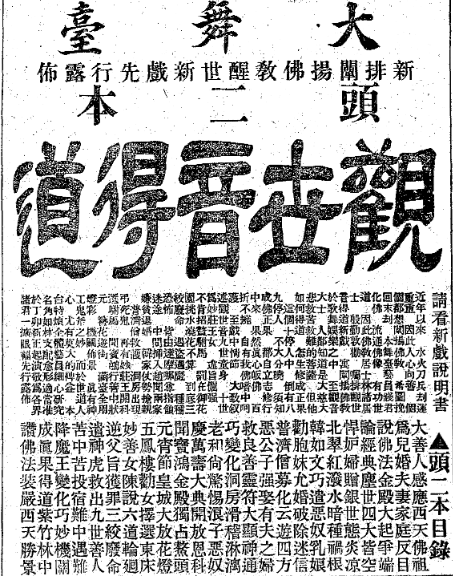

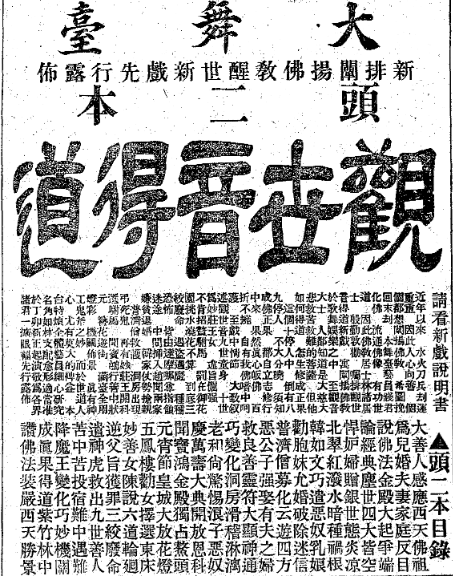

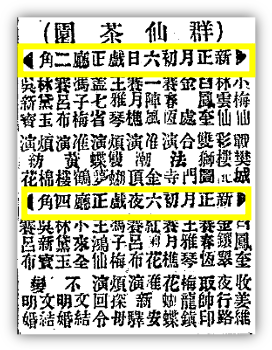

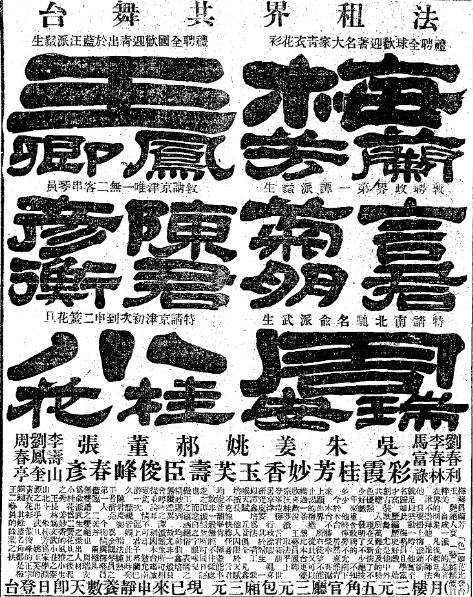

在《各戏院戏目告白中》刊登后,戏园主发现报纸广告宣传成效甚佳,不论是新登场艺人,或是新戏目上演,都会在广告栏争夺封面页位置。这种商业竞争体现于民国初年的戏曲广告中,戏院主对广告栏目进行持续优化,提供更多资讯吸引听众。1918年9月1日,天蟾舞臺在《申报》(见图1)上刊登的广告就清楚列明剧目、价目、演员。同日,新世界在《申报》刊登的广告上出现插图(见图2)。1927年1月27日大舞臺刊登剧目「观世音得道」中,就有完备的剧目简介(见图3)。民族上海的戏曲中亦採用先进的电话预约方式,在广告栏目下方常常附上「德律风」号码(译Telephone),如丹桂第一台 「德律风」一千七百四十八号13。

(图1:天蟾舞臺于《申报》上刊登的广告,1918年9月1日。)

(图2:新世界于《申报》上刊登的广告,1918年9月1日。)

(图3:大舞臺刊登的「观世音得道」剧目简介,1927年1月27日)

对于观众而言,剧场设备直接关乎到看戏体验,民国年代上海剧院一直反复改良。以往看戏传统场所被称为茶园。旧式茶园观看体验十分不堪,据《上海戏园变迁志》记载14:

戏院房屋,昔时皆为方式,戏台亦然。建筑既甚陋劣,装演更自不堪。包厢边箱之内,每间皆有屋柱,俱足障碍视线,戏臺上有大木柱二,尤使观剧者愈感不便。……后台因无佈景地位,非常狭隘,除去安放大衣箱、二衣箱、旗码箱、靶子箱外……化装者、卸装者、穿衣者、脱衣者、出场者、进场者、坐者、立者、说戏者、对词者、管事者、伺机者,几于迴旋无地。春冬犹可勉忍拥挤,夏秋则汗气薰蒸,不惯者片刻不能耐。

上海新舞臺于1908年落成,商人夏月珊(1868-1924)、夏月润(1878-1931)为了吸引观众,与租界对抗而建。新舞臺彷西式剧院而建成,採用镜框式舞臺,舞臺三面开阔,舞臺具有灯光、佈景。这种设计被民国时期其他戏院争相模彷15,包括大舞臺(1910年)、新剧场(1910年)、歌舞台(1911年)、群舞臺(1911年)、丹桂第一台(1911年)、新新舞臺(1912年)、醒舞臺(1913年)、竞舞臺(1913年)、共舞臺(1915年)、天蟾舞臺(1916年)、亦舞臺(1917年)。这批民国新式的剧场大大优化舞臺基础设备,使观众和演出者的体验更佳。梅兰芳(1894-1961)的口述历史记录16:

「检场的替我掀开了我在上海出场的台帘,只觉得眼前一亮,你猜怎麽回事儿?原来当时戏馆老闆,也跟现在一样,想尽办法,引起观众注意到这新到的角色。在台前装了一排电灯,等我出场,就全部开亮了。我初次踏上这陌生的戏馆台毯,看到这半圆形的新式舞臺,跟那种照例有两根柱子挡住观众视线的旧式四方形戏台一比,新的是光明舒畅,好的条件太多了,旧的又哪裡能跟它相提并论呢?」

观众在新式舞臺看戏,并不会被方式剧园的台柱遮挡视线,臺上光线充足,使观众更能聚焦在演出上。另外,新新舞臺在《申报>上刊登特设卫生部公告17,

泰东西文明各国最重卫生而宴会、游乐、衆人荟萃之地为尤甚.......本台有鉴于此,特于即日起,创设卫生部,延聘名医倪寿龄先生总理卫生部事,更用精于医学者数人专为卫生部管理一切,并备有龙虎公司人丹及十滴药水中药各种灵妙医药,如贵客偶有不适即可随时呼唤茶房索取,以备不虑,并不另去分文,且由卫生部请求预防染疫事物如地板、桌椅、男女厠所,每日均用辟秽药水冲洗,至手巾、茶杯等件均用蒸汽消毒,力求清洁,茶水等饮料非经十分煮沸决不溷用,至电扇多......空气之充足,场所之宽大,光綫之透达,收拾之精良,本舞臺实占沪演剧场中第一位置.......

戏园设专人打扫卫生,又添置了电风扇排气,反映出新式剧场对观赏体验的追求。

继新舞臺落成后,上海观众追求更多观感上的刺激以及戏曲逼真写实。1911年2月12日歌舞台大戏园于《申报》刊登「噼山救母」18的戏曲广告中,就以「五色雷光、满臺灯彩、大转舞臺」标识在广告中(见图4)。丹桂第一台演出《许田射鹿》时,就聘请了日籍佈景师製作机关,《中国戏曲志》记录演出情况:「如水淹三军时之真水景,霎时飞瀑汪洋满台真水景。许田射鹿时各种赛真奇禽怪兽,皆用绫绢扎成,能飞空走野,与真无异。煮酒论英雄时,有挂龙彩景,风雨雷云亦与真者无异19」。新世界于1918年9月1日于《申报》刊登广告中,标明舞臺上有「焰火」表演观看(见图5)20。剧目演出不再是吸引观众的唯一准则,带来感官刺激的奇巧灯光机关更符合通俗市场需求。

(图4:《申报》刊登的「噼山救母」戏曲广告,1911年2月12日)

(图5:《申报》刊登的新世界「焰火」表演广告,1918年9月1日。)

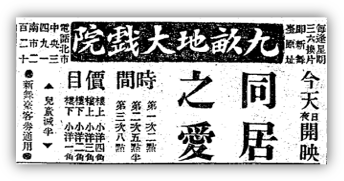

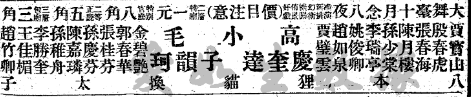

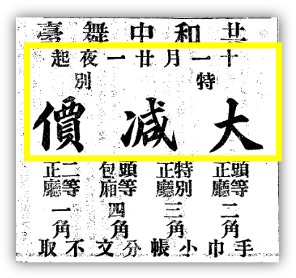

民国上海戏曲价格制定市场化,价格受到各种因素而波动,但价格大众普遍能负担。民国上海居民收入比国内其他地方高,1931年上海工人平均年资达395元。不同工种的工资有所不同,但其支出水准仍然达到收入的五成左右,达到恩格尔係数饱和水准21。又以1927年纱厂工人为例,月均消费达到 32.5 元。梅兰芳《舞臺生活四十年》记录:「那时上海各戏馆的票价,一般地都不算高。……大京班的最高票价,在当时(1913年)也不过五角至七角。22」。新式剧场的观众席由低至高往上倾斜,位置的不同关乎到观看视觉效果,一层称为正厅、二层为特别座、三层通常为平常座(包厢设于二、三层)。透过梳理《申报》上的广告,我们可以得出不同坐位下上海票价资讯。如商办新舞臺23于1911年2月4日的广告中价位就分为:包厢四角、官厅三角、三层楼二角半、正厅二角(见图6)。民众普遍于日间工作,戏园主考虑到晚上入座率较高,对日戏和夜戏的价格作出相应调整。如群仙茶园于1911年2月4日刊登在《申报》24广告上(见图7),正厅日戏为两角、夜戏为四角,比日戏贵一倍。而这种价格歧视更出现在受众上,例如1927年1月27日《申报》上九亩地大戏院广告上(见图8),就出现儿童半价的优惠25。考虑到假日人流较多,戏园或会採用薄利多销的策略,如1913年12月18日共舞臺26就在农曆十二月二十一日晚推出大减价(见图9)。

(图6:《申报》刊登的新舞台广告,1911年2月4日。)

(图7:《申报》刊登的群仙茶园广告,1911年2月4日。)

(图8:《申报》上刊登的九亩地大戏院广告,1927年1月27日。)

(图9:《申报》上刊登的共舞台广告,1913年12月28日。)

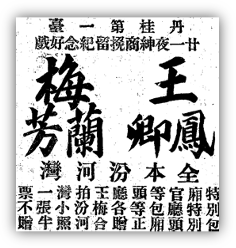

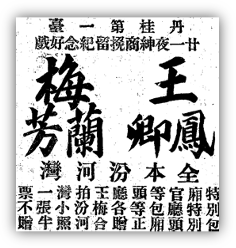

另外,「捧角」效应下的价格波动仍值得重视。在此之前,我们必先瞭解民国班园制度。民国的戏班与戏园与老闆是僱佣关係,又双方共同经营。演员分为长期聘用的「班底」,而短期聘用的「角儿」。具高人气、高商业价值的伶人常为「角儿」,他们具较高的流通性,民国戏曲演出常以固定班底加上短期聘请的「角儿」组成27。民国有竹枝词记录人们对走红伶人的追捧,即「捧角」情况:「是谁捧角兴偏高,丹桂天蟾日数遭。气撕声竭犹喝彩,座中笑煞郑樱桃28」。这些名角的戏曲票价往往更高,共舞臺1923年12月5日广告29,有王凤卿、梅兰芳等名角出演的官厅包厢票价需要三元(见图10),同日大舞臺广告30官厅包厢只需要八角(见图11),有名角出演的定价比其他戏院高出两倍多。这类名角往往配以讲究的头衔造势,如梅兰芳「着名大家青衣花衫」,王凤卿(1883-1956)「青出于蓝汪派鬚生」。戏园主刊登的广告以赠品吸引观众看戏,丹桂第一台就利用梅兰芳和王凤卿的热度,凡是官厅包厢、头等包厢的观众可获德两位演员的《汾河湾》剧照一张(见图12)。

(图10:共舞台的广告,1923年12月5日。)

(图11:大舞台的广告,1923年12月5日。)

(图12:《汾河湾》广告)

上海戏曲的繁荣离不开商业化营销,资本的注入使传统戏曲走向市场化。本文从戏曲广告、伶人回忆等材料,探讨了上海戏曲的商业竞争意识,消费者口味潮流,民国舞臺设备的更新迭代,以及民国戏曲定价市场因素等。虽然戏曲成为商业市场的商品,但竞争又促进了戏曲推广与大众化。

书籍

1. 周剑云:《菊部丛刊》(上海:上海交通图书馆出版,1918年)。

2.  海上漱石生:<上海戏园变迁志>,《戏剧月刊》,第1卷第1期(1928年9月)。

海上漱石生:<上海戏园变迁志>,《戏剧月刊》,第1卷第1期(1928年9月)。

3. 潘光旦:《中国伶人血缘之研究》(上海:商务印书馆,1941年)。

4. 梅兰芳口述,许姬传记录:《舞臺生活四十年》(北京:中国戏剧出版社,1961年),页142。

5. 周贻白主编:《中国戏曲发展史纲要》(上海:上海古籍出版社,1979年)。

6. 王韬:《瀛壖杂誌》(上海:上海古籍出版社,1989年)。

7. 顾柄劝:《上海洋场竹枝词》(上海:上海书店出版社,1996年),页254-255。

8. 中国戏曲志编辑委员会:《中国戏曲志·上海卷》(北京:中国ISBN中心,1996年)。

9. 熊月之:《上海通史·民国文化》(上海: 上海人民出版社,1999年)。

10. 徐幸捷、蔡世成主编:《上海京剧志》(上海:上海文化出版社,1999年)。

11. 周华斌、朱联群:《中国剧场史论·下卷》(北京:北京广播学院出版社,2003年)。

12. 葛飞:《戏剧、革命与都市漩涡-1930年代左翼剧运、剧人在上海 》(北京:北京大学出版社,2008年)。

13. 唐雪莹:《民国初期上海戏曲研究》 (北京:北京大学出版社,2012年)。

14. 徐建雄:《京剧与上海都市社会》(上海:三联书店,2012年)。

硕士论文

1. 刘尚楠:〈民国时期上海戏曲市场行销策略研究(1912-1937) 〉(南京艺术学院硕士学位论文, 2022年)

网络资料库

1. 爱如生「晚清民国大报库」,《申报》

脚注

[1] 周剑云:《菊部丛刊》(上海:上海交通图书馆出版,1918年)。

[2] 潘光旦:《中国伶人血缘之研究》(上海:商务印书馆,1941年)。

[3] 梅兰芳口述,许姬传记录:《舞臺生活四十年》(北京:中国戏剧出版社,1961年),页142。

[4] 熊月之:《上海通史·民国文化》(上海: 上海人民出版社,1999年)。

[5] 周贻白主编:《中国戏曲发展史纲要》(上海:上海古籍出版社,1979年)。

[6] 徐幸捷、蔡世成主编:《上海京剧志》(上海:上海文化出版社,1999年)。

[7] 葛飞:《戏剧、革命与都市漩涡-1930年代左翼剧运、剧人在上海 》(北京:北京大学出版社,2008年)。

[8] 徐建雄:《京剧与上海都市社会》(上海:三联书店,2012年)。

[9] 唐雪莹:《民国初期上海戏曲研究》 (北京:北京大学出版社,2012年)。

[10] (清)王韬:《瀛壖杂誌》(上海:上海古籍出版社,1989年),页9。

[11] <各戏院戏目告白中>,《申报》,1872年10月23日,爱如生晚清民国大报库。

[12] 周华斌、朱联群:《中国剧场史论·下卷》(北京:北京广播学院出版社,2003年),页 567。

[13] 唐雪莹:《民国初期上海戏曲研究》 ,页84。

[14] 海上漱石生:<上海戏园变迁志>,《戏剧月刊》,第1卷第1期(1928年9月)。

[15] 中国戏曲志编辑委员会:《中国戏曲志·上海卷》(北京:中国ISBN中心,1996年),页111。

[16] 梅兰芳口述,许姬传记录:《舞臺生活四十年》(北京:中国戏剧出版社,1961年),页142。

[17] 拙庵:<近三十年来上海剧场之变迁记>,《申报》,1927年1月2日。

[18] 歌舞台大戏园:<噼山救母>,《申报》,1911年2月12日,爱如生晚清民国大报库。

[19] 中国戏曲志编辑委员会:《中国戏曲志·上海卷》 ,页474。

[20] 新世界:<请看焰火>,《申报》,1918年9月1日,爱如生晚清民国大报库。

[21] 刘尚楠:〈民国时期上海戏曲市场行销策略研究(1912-1937) 〉(南京艺术学院硕士学位论文, 2022年),页9。

[22] 梅兰芳口述,许姬传记录:《舞臺生活四十年》,页142。

[23] 商办新舞臺:《申报》,1911年2月4日,爱如生晚清民国大报库。

[24] 群仙茶园:《申报》,1911年2月4日,爱如生晚清民国大报库。

[25] 九亩地大戏院:<同居之爱>,《申报》,1927年1月27日,爱如生晚清民国大报库。

[26] 共舞臺:<十一月廿一日夜起特别大减价>,《申报》,1913年12月18日,爱如生晚清民国大报库。

[27] 刘尚楠:〈民国时期上海戏曲市场行销策略研究(1912-1937) 〉,页29-30。

[28] 顾柄劝:《上海洋场竹枝词》(上海:上海书店出版社,1996年),页254-255。

[29] 共舞臺:《申报》,1923年12月5日,爱如生晚清民国大报库。

[30] 大舞台:《申报》,1923年12月5日,爱如生晚清民国大报库。

< 原创文章/视频,未经许可,不得转载 >

欢迎留言:

请登入/登记成为会员后留言