〈民國社會通俗文化-以民國戲曲的商業化為例〉

戲曲是上海市民重要的娛樂,展現出民國時期城市生活風貌。值得注意的是,上海本土並沒有悠久的戲曲歷史,戲曲隨著上海城市化蓬勃發展而逐漸繁榮。民國時期中國社會經歷著許多重大變革,追溯至維新革命、辛亥革命、五四新文化運動等,對上海戲曲現代化、商業化轉型有難以估量的影響。上海自19世紀開埠以來經濟發展蓬勃,五湖四海種種伶人湧入上海,京劇、滬劇、粵劇、淮劇、昆曲等多個劇種出現於上海。上海作為晚清民國時期最大戲曲中心同時,亦是中國商業的樞紐。因此民國上海戲曲有其時空上的特殊性。礙於1930年代往後的不穩定性,本文將從1910年至1930年,通過探討民國初年戲曲的運營,討論上海戲曲置於商業化下的影響。

早於民國時期便出現戲曲相關著述。周劍雲的《菊部叢刊》1從清末到民初間,收錄了上海報刊上的劇本、劇評、各種有關戲曲研究的文章。潘光旦著《中國伶人血緣之研究》則從生物遺傳角度分析中國戲曲人才2。民國報刊為上海戲曲研究提供寶貴的一手材料,如《申報》、《大公報》等經常刊登許多戲曲資訊與廣告,具備一定的參考價值。此外,伶人回憶錄如梅蘭芳《舞臺生活四十年》記錄當時上海舞臺設備,他與上海戲園主往來與等3。在上世紀50年代後出現通史式的戲曲研究。當中熊月之的《上海通史》則以社會是史角度,從移民文化、社會結構等角度探討上海戲曲4。同時亦出現了戲曲研究專門史,如周貽白主編的《中國戲曲發展史綱要5》就以通史形式闡述中國戲曲整體面貌。其中,又出現上海戲曲史,如徐幸捷、蔡世成主編的《上海京劇志6》,從19世紀60年代起,以機構、劇目、音樂、導演、表演等多個角度闡釋戲曲在上海的發展進程。21世紀後,民國上海戲曲研究轉向社會學範疇。葛飛的《戲劇、革命與都市漩渦-1930年代左翼劇運、劇人在上海7》,解析左翼戲劇運動發生緣由。徐建雄的《京劇與上海都市社會8》以海派京劇的興起為切入點,探究京劇與上海市民娛樂文化之間的相互影響。唐雪瑩的《民國初期上海戲曲研究9》強調地域對戲曲發展的影響,對1911-1919年的上海戲曲作較為全面分析。學界對民國上海戲曲的研究充分,亦有充足的一手材料。目前,就著上海戲曲商業化討論,多置於社會史的研究下,並沒有系統性研究針對民國戲曲商業化,此領域仍有待學界關注。

王韜(1828-1897)指上海人自晚清以來就有著根深蒂固的重商意識: 「滬自西人未來之前,其禮已亡。……牛儈漿家,倚博進錢為糊口者,不可勝紀。……瀕海之民,弇鄙近利,尤好鬥爭,久染閩、粵之風10」。商業化推動者上海戲曲的市場化,成為一種走向大眾的通俗商品。上海傳統戲曲更多地追求市場價值,創造更多盈利。為了刺激更多消費,上海戲曲衍生出商業化的營運模式,在競品多樣的市場吸引觀眾。這種變化最早能追溯到1872年《申報》上的一則戲曲商業廣告-<各戲院戲目告白中>11:「丹桂茶園,十二日演:《虎囊彈》、《酒金橋》、《大賣藝》、《擊掌》、《打龍袍》、《金水橋》、《胭脂虎》、《拿謝虎》、《通大河》」。雖然這則廣告的資訊僅有劇目,但這標誌著上海戲曲進入一個商業競爭的時代,而報刊廣告則成為觀眾攫取消息管道,開創了中國傳播與戲曲結合的可能性。值得注意的是,在這則廣告刊登後不久,就有不少戲園主在《申報》上刊登廣告。孫玉聲在《上海戲園變遷志》12中裡提及:

各戲園於報紙上刊登廣告,初時滬地報館,只有《申報》一家,風氣未開。刊資極廉……及新聞報出世,斯時各戲園已知廣告效力,相率樂為刊登,惟尚只每天戲目,刊資皆以月計,為數甚微。自特別廣告發現,遇有北來名角到滬,或新戲出臺,報中皆刊極大木戳,於是耗資乃拒。近則凡系班中視為台柱之角,每日皆有木戳廣告,刊資乃月需洋數百元。故新聞報及申報之各後幅,幾於目不暇給。並有斥資百元,或數十元,登封面一二日者,蓋以收效甚宏,報紙之宣傳力,較諸傳單海報尤廣也。

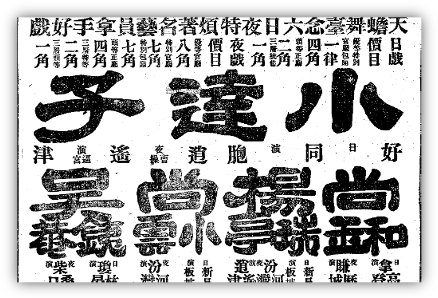

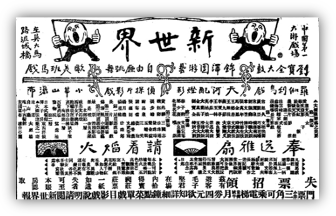

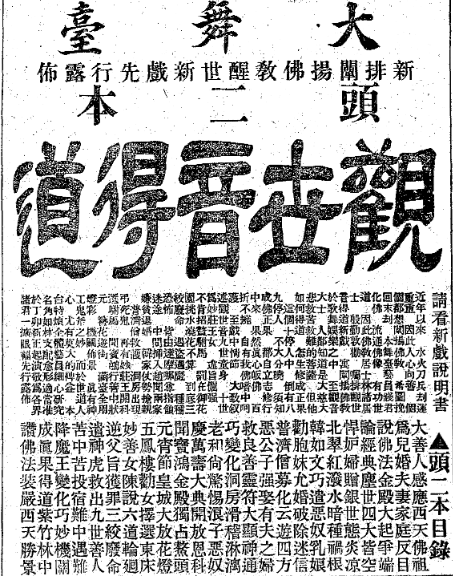

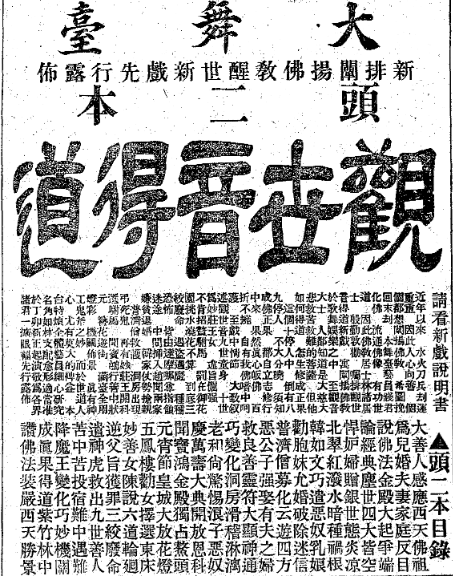

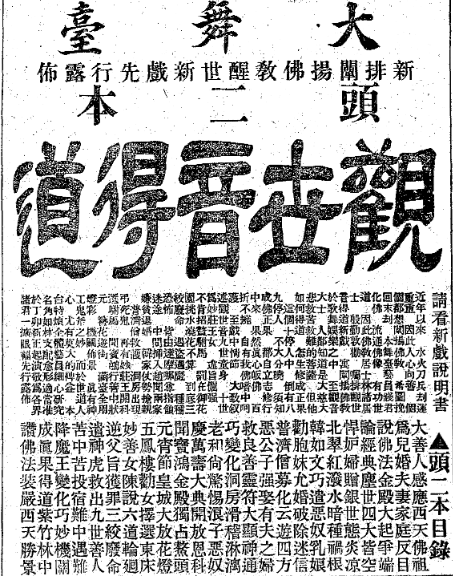

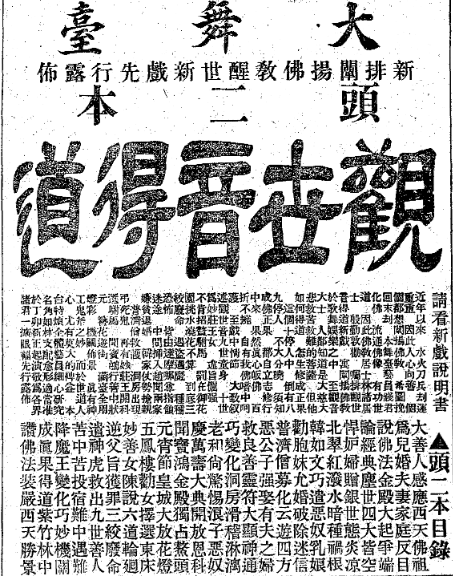

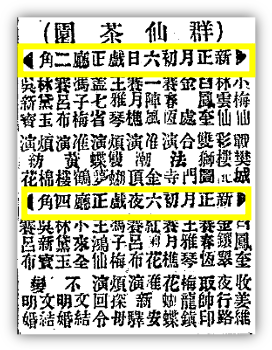

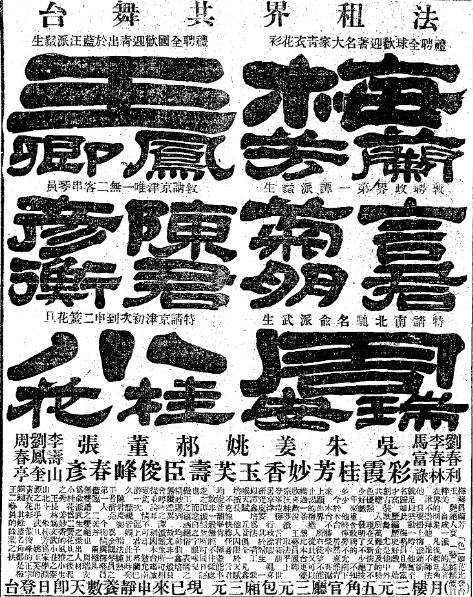

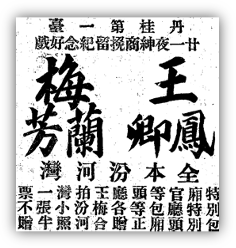

在《各戲院戲目告白中》刊登後,戲園主發現報紙廣告宣傳成效甚佳,不論是新登場藝人,或是新戲目上演,都會在廣告欄爭奪封面頁位置。這種商業競爭體現於民國初年的戲曲廣告中,戲院主對廣告欄目進行持續優化,提供更多資訊吸引聽眾。1918年9月1日,天蟾舞臺在《申報》(見圖1)上刊登的廣告就清楚列明劇目、價目、演員。同日,新世界在《申報》刊登的廣告上出現插圖(見圖2)。1927年1月27日大舞臺刊登劇目「觀世音得道」中,就有完備的劇目簡介(見圖3)。民族上海的戲曲中亦採用先進的電話預約方式,在廣告欄目下方常常附上「德律風」號碼(譯Telephone),如丹桂第一台 「德律風」一千七百四十八號13。

(圖1:天蟾舞臺於《申報》上刊登的廣告,1918年9月1日。)

(圖2:新世界於《申報》上刊登的廣告,1918年9月1日。)

(圖3:大舞臺刊登的「觀世音得道」劇目簡介,1927年1月27日)

對於觀眾而言,劇場設備直接關乎到看戲體驗,民國年代上海劇院一直反覆改良。以往看戲傳統場所被稱為茶園。舊式茶園觀看體驗十分不堪,據《上海戲園變遷志》記載14:

戲院房屋,昔時皆為方式,戲台亦然。建築既甚陋劣,裝演更自不堪。包廂邊箱之內,每間皆有屋柱,俱足障礙視線,戲臺上有大木柱二,尤使觀劇者愈感不便。……後台因無佈景地位,非常狹隘,除去安放大衣箱、二衣箱、旗碼箱、靶子箱外……化裝者、卸裝者、穿衣者、脫衣者、出場者、進場者、坐者、立者、說戲者、對詞者、管事者、伺機者,幾於迴旋無地。春冬猶可勉忍擁擠,夏秋則汗氣薰蒸,不慣者片刻不能耐。

上海新舞臺於1908年落成,商人夏月珊(1868-1924)、夏月潤(1878-1931)為了吸引觀眾,與租界對抗而建。新舞臺仿西式劇院而建成,採用鏡框式舞臺,舞臺三面開闊,舞臺具有燈光、佈景。這種設計被民國時期其他戲院爭相模仿15,包括大舞臺(1910年)、新劇場(1910年)、歌舞台(1911年)、群舞臺(1911年)、丹桂第一台(1911年)、新新舞臺(1912年)、醒舞臺(1913年)、競舞臺(1913年)、共舞臺(1915年)、天蟾舞臺(1916年)、亦舞臺(1917年)。這批民國新式的劇場大大優化舞臺基礎設備,使觀眾和演出者的體驗更佳。梅蘭芳(1894-1961)的口述歷史記錄16:

「檢場的替我掀開了我在上海出場的台簾,只覺得眼前一亮,你猜怎麼回事兒?原來當時戲館老闆,也跟現在一樣,想盡辦法,引起觀眾注意到這新到的角色。在台前裝了一排電燈,等我出場,就全部開亮了。我初次踏上這陌生的戲館台毯,看到這半圓形的新式舞臺,跟那種照例有兩根柱子擋住觀眾視線的舊式四方形戲台一比,新的是光明舒暢,好的條件太多了,舊的又哪裡能跟它相提並論呢?」

觀眾在新式舞臺看戲,並不會被方式劇園的台柱遮擋視線,臺上光線充足,使觀眾更能聚焦在演出上。另外,新新舞臺在《申報>上刊登特設衛生部公告17,

泰東西文明各國最重衛生而宴會、遊樂、衆人薈萃之地為尤甚.......本台有鑒於此,特於即日起,創設衛生部,延聘名醫倪壽齡先生總理衛生部事,更用精於醫學者數人專為衛生部管理一切,並備有龍虎公司人丹及十滴藥水中藥各種靈妙醫藥,如貴客偶有不適即可隨時呼喚茶房索取,以備不慮,並不另去分文,且由衛生部請求預防染疫事物如地板、桌椅、男女厠所,每日均用辟穢藥水沖洗,至手巾、茶杯等件均用蒸汽消毒,力求清潔,茶水等飲料非經十分煮沸決不混用,至電扇多......空氣之充足,場所之寬大,光綫之透達,收拾之精良,本舞臺實占滬演劇場中第一位置.......

戲園設專人打掃衛生,又添置了電風扇排氣,反映出新式劇場對觀賞體驗的追求。

繼新舞臺落成後,上海觀眾追求更多觀感上的刺激以及戲曲逼真寫實。1911年2月12日歌舞台大戲園於《申報》刊登「劈山救母」18的戲曲廣告中,就以「五色雷光、滿臺燈彩、大轉舞臺」標識在廣告中(見圖4)。丹桂第一台演出《許田射鹿》時,就聘請了日籍佈景師製作機關,《中國戲曲志》記錄演出情況:「如水淹三軍時之真水景,霎時飛瀑汪洋滿台真水景。許田射鹿時各種賽真奇禽怪獸,皆用綾絹紮成,能飛空走野,與真無異。煮酒論英雄時,有掛龍彩景,風雨雷雲亦與真者無異19」。新世界於1918年9月1日於《申報》刊登廣告中,標明舞臺上有「焰火」表演觀看(見圖5)20。劇目演出不再是吸引觀眾的唯一準則,帶來感官刺激的奇巧燈光機關更符合通俗市場需求。

(圖4:《申報》刊登的「劈山救母」戲曲廣告,1911年2月12日)

(圖5:《申報》刊登的新世界「焰火」表演廣告,1918年9月1日。)

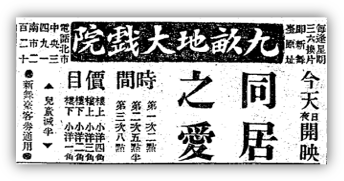

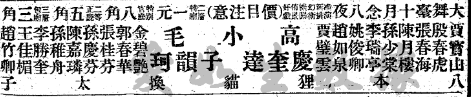

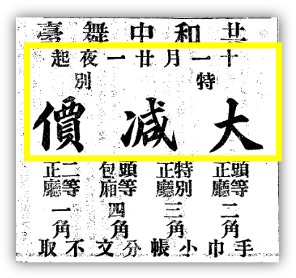

民國上海戲曲價格制定市場化,價格受到各種因素而波動,但價格大眾普遍能負擔。民國上海居民收入比國內其他地方高,1931年上海工人平均年資達395元。不同工種的工資有所不同,但其支出水準仍然達到收入的五成左右,達到恩格爾係數飽和水準21。又以1927年紗廠工人為例,月均消費達到 32.5 元。梅蘭芳《舞臺生活四十年》記錄:「那時上海各戲館的票價,一般地都不算高。……大京班的最高票價,在當時(1913年)也不過五角至七角。22」。新式劇場的觀眾席由低至高往上傾斜,位置的不同關乎到觀看視覺效果,一層稱為正廳、二層為特別座、三層通常為平常座(包廂設於二、三層)。透過梳理《申報》上的廣告,我們可以得出不同坐位下上海票價資訊。如商辦新舞臺23於1911年2月4日的廣告中價位就分為:包廂四角、官廳三角、三層樓二角半、正廳二角(見圖6)。民眾普遍於日間工作,戲園主考慮到晚上入座率較高,對日戲和夜戲的價格作出相應調整。如群仙茶園於1911年2月4日刊登在《申報》24廣告上(見圖7),正廳日戲為兩角、夜戲為四角,比日戲貴一倍。而這種價格歧視更出現在受眾上,例如1927年1月27日《申報》上九畝地大戲院廣告上(見圖8),就出現兒童半價的優惠25。考慮到假日人流較多,戲園或會採用薄利多銷的策略,如1913年12月18日共舞臺26就在農曆十二月二十一日晚推出大減價(見圖9)。

(圖6:《申報》刊登的新舞台廣告,1911年2月4日。)

(圖7:《申報》刊登的群仙茶園廣告,1911年2月4日。)

(圖8:《申報》上刊登的九畝地大戲院廣告,1927年1月27日。)

(圖9:《申報》上刊登的共舞台廣告,1913年12月28日。)

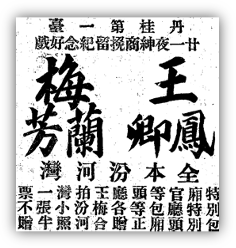

另外,「捧角」效應下的價格波動仍值得重視。在此之前,我們必先瞭解民國班園制度。民國的戲班與戲園與老闆是僱傭關係,又雙方共同經營。演員分為長期聘用的「班底」,而短期聘用的「角兒」。具高人氣、高商業價值的伶人常為「角兒」,他們具較高的流通性,民國戲曲演出常以固定班底加上短期聘請的「角兒」組成27。民國有竹枝詞記錄人們對走紅伶人的追捧,即「捧角」情況:「是誰捧角興偏高,丹桂天蟾日數遭。氣撕聲竭猶喝彩,座中笑煞鄭櫻桃28」。這些名角的戲曲票價往往更高,共舞臺1923年12月5日廣告29,有王鳳卿、梅蘭芳等名角出演的官廳包廂票價需要三元(見圖10),同日大舞臺廣告30官廳包廂只需要八角(見圖11),有名角出演的定價比其他戲院高出兩倍多。這類名角往往配以講究的頭銜造勢,如梅蘭芳「著名大家青衣花衫」,王鳳卿(1883-1956)「青出於藍汪派鬚生」。戲園主刊登的廣告以贈品吸引觀眾看戲,丹桂第一台就利用梅蘭芳和王鳳卿的熱度,凡是官廳包廂、頭等包廂的觀眾可獲德兩位演員的《汾河灣》劇照一張(見圖12)。

(圖10:共舞台的廣告,1923年12月5日。)

(圖11:大舞台的廣告,1923年12月5日。)

(圖12:《汾河灣》廣告)

上海戲曲的繁榮離不開商業化營銷,資本的注入使傳統戲曲走向市場化。本文從戲曲廣告、伶人回憶等材料,探討了上海戲曲的商業競爭意識,消費者口味潮流,民國舞臺設備的更新迭代,以及民國戲曲定價市場因素等。雖然戲曲成為商業市場的商品,但競爭又促進了戲曲推廣與大眾化。

書籍

1. 周劍雲:《菊部叢刊》(上海:上海交通圖書館出版,1918年)。

2.  海上漱石生:<上海戲園變遷志>,《戲劇月刊》,第1卷第1期(1928年9月)。

海上漱石生:<上海戲園變遷志>,《戲劇月刊》,第1卷第1期(1928年9月)。

3. 潘光旦:《中國伶人血緣之研究》(上海:商務印書館,1941年)。

4. 梅蘭芳口述,許姬傳記錄:《舞臺生活四十年》(北京:中國戲劇出版社,1961年),頁142。

5. 周貽白主編:《中國戲曲發展史綱要》(上海:上海古籍出版社,1979年)。

6. 王韜:《瀛壖雜誌》(上海:上海古籍出版社,1989年)。

7. 顧柄勸:《上海洋場竹枝詞》(上海:上海書店出版社,1996年),頁254-255。

8. 中國戲曲志編輯委員會:《中國戲曲志·上海卷》(北京:中國ISBN中心,1996年)。

9. 熊月之:《上海通史·民國文化》(上海: 上海人民出版社,1999年)。

10. 徐幸捷、蔡世成主編:《上海京劇志》(上海:上海文化出版社,1999年)。

11. 周華斌、朱聯群:《中國劇場史論·下卷》(北京:北京廣播學院出版社,2003年)。

12. 葛飛:《戲劇、革命與都市漩渦-1930年代左翼劇運、劇人在上海 》(北京:北京大學出版社,2008年)。

13. 唐雪瑩:《民國初期上海戲曲研究》 (北京:北京大學出版社,2012年)。

14. 徐建雄:《京劇與上海都市社會》(上海:三聯書店,2012年)。

碩士論文

1. 劉尚楠:〈民國時期上海戲曲市場行銷策略研究(1912-1937) 〉(南京藝術學院碩士學位論文, 2022年)

網絡資料庫

1. 愛如生「晚清民國大報庫」,《申報》

腳註

[1] 周劍雲:《菊部叢刊》(上海:上海交通圖書館出版,1918年)。

[2] 潘光旦:《中國伶人血緣之研究》(上海:商務印書館,1941年)。

[3] 梅蘭芳口述,許姬傳記錄:《舞臺生活四十年》(北京:中國戲劇出版社,1961年),頁142。

[4] 熊月之:《上海通史·民國文化》(上海: 上海人民出版社,1999年)。

[5] 周貽白主編:《中國戲曲發展史綱要》(上海:上海古籍出版社,1979年)。

[6] 徐幸捷、蔡世成主編:《上海京劇志》(上海:上海文化出版社,1999年)。

[7] 葛飛:《戲劇、革命與都市漩渦-1930年代左翼劇運、劇人在上海 》(北京:北京大學出版社,2008年)。

[8] 徐建雄:《京劇與上海都市社會》(上海:三聯書店,2012年)。

[9] 唐雪瑩:《民國初期上海戲曲研究》 (北京:北京大學出版社,2012年)。

[10] (清)王韜:《瀛壖雜誌》(上海:上海古籍出版社,1989年),頁9。

[11] <各戲院戲目告白中>,《申報》,1872年10月23日,愛如生晚清民國大報庫。

[12] 周華斌、朱聯群:《中國劇場史論·下卷》(北京:北京廣播學院出版社,2003年),頁 567。

[13] 唐雪瑩:《民國初期上海戲曲研究》 ,頁84。

[14] 海上漱石生:<上海戲園變遷志>,《戲劇月刊》,第1卷第1期(1928年9月)。

[15] 中國戲曲志編輯委員會:《中國戲曲志·上海卷》(北京:中國ISBN中心,1996年),頁111。

[16] 梅蘭芳口述,許姬傳記錄:《舞臺生活四十年》(北京:中國戲劇出版社,1961年),頁142。

[17] 拙庵:<近三十年來上海劇場之變遷記>,《申報》,1927年1月2日。

[18] 歌舞台大戲園:<劈山救母>,《申報》,1911年2月12日,愛如生晚清民國大報庫。

[19] 中國戲曲志編輯委員會:《中國戲曲志·上海卷》 ,頁474。

[20] 新世界:<請看焰火>,《申報》,1918年9月1日,愛如生晚清民國大報庫。

[21] 劉尚楠:〈民國時期上海戲曲市場行銷策略研究(1912-1937) 〉(南京藝術學院碩士學位論文, 2022年),頁9。

[22] 梅蘭芳口述,許姬傳記錄:《舞臺生活四十年》,頁142。

[23] 商辦新舞臺:《申報》,1911年2月4日,愛如生晚清民國大報庫。

[24] 群仙茶園:《申報》,1911年2月4日,愛如生晚清民國大報庫。

[25] 九畝地大戲院:<同居之愛>,《申報》,1927年1月27日,愛如生晚清民國大報庫。

[26] 共舞臺:<十一月廿一日夜起特別大減價>,《申報》,1913年12月18日,愛如生晚清民國大報庫。

[27] 劉尚楠:〈民國時期上海戲曲市場行銷策略研究(1912-1937) 〉,頁29-30。

[28] 顧柄勸:《上海洋場竹枝詞》(上海:上海書店出版社,1996年),頁254-255。

[29] 共舞臺:《申報》,1923年12月5日,愛如生晚清民國大報庫。

[30] 大舞台:《申報》,1923年12月5日,愛如生晚清民國大報庫。

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

Welcome to leave a message:

Please Sign In/Sign Up as a member and leave a message