从诗词歌赋看布艺服饰

所谓「衣、食、往、行」及俗语有说先敬罗衣后敬人来看!衣服在中国人眼中的地位是多重要!布是组成衣服的主要部份。从古代中国的诗词歌赋中,我们可以窥看到很多当时的衣服和布艺,而我们又知不知他们所说的葛、罗、缟、绡是什么?有什么不同?如果我们知多一点,相信对于这些文学更加容易理解,画面更立体更生动。

先秦时期的汉服以葛麻为主要材料,制作过程相对简单。 《诗经·周南·葛覃》生动地描述了当时的情景:“葛之覃兮,施于中谷,维叶莫莫,是刈是濩,为絺为綌,服之无斁。”他们会切割葛藤,浸泡在河水中去除异味。接着利用蒸煮、捶打和揉搓等方法提取纤维,编织成细布用于内衣,粗纤维则纺成外套。辛弃疾《水调歌头·题永丰杨少游提点一枝堂》“一葛一裘经岁,一钵一甁终日,老子旧家风”葛是夏衣的总称。葛麻的衣物在古代广泛使用,甚至在民国时期的农村也常见。

古时用的布多是麻及丝作原材料为主,在农村家庭中,皆有自行纺织葛布与土布的习惯,部分家庭甚至拥有木制的纺纱机和织布机。藉由木制的织布机来织布,并以手工缝制衣服、被单和帐篷。丝绸布料则为贵重物品,一般百姓无法负担,因此较常穿着土布制作的衣服,其中包含了葛布和麻布等材质所织成的粗布。棉的运用稍见于小数民族的布料内,棉要到后期因西方传入纺纱法才流行。

《诗经·豳风·七月》更是将先秦时期各个季节或什节气时所制作的各种不同的服饰写得淋漓尽致。诗中这样描写:“七月流火,九月授衣。一之日觱发,二之日栗烈。无衣无褐,何以卒岁!”意思是七月大火向西、落,九月妇女缝寒衣。十一月北风劲吹,十二月寒气袭人。没有好衣没粗衣,怎么度过这年底?

中国很早就有丝绸,《七月》把春天采桑养蚕,抽丝纺织绸缎染色,为周王室的公子小姐以及贵族们制作华美的服饰。到冬季狩猎为公子贵族制作貂皮大衣,到夏历九月,妇女们为家人赶制寒衣,都描绘出繁忙的场面,也从侧面表现出妇女们灵巧的双手。同时,从这首诗歌中看出汉服的发展比过去更进一步,色彩更加丰富,有了黑色和大红色。从材质来看,有了绮,有了皮毛等材质,足够抵御寒冷,也足够气派,但这是王公贵族们的日常。 绮是有纹理花样的丝绸。出土文物中亦有此类的真丝织锦布,以当时未成熟的技术,图案经常有错漏,是正常不过的。不过以当时的科技水平看来,能织出有纹理图案的丝织品,已是相当了不起,是划时代的产品。

而在《诗经·邶风·绿衣》中有描述汉服的上衣和下裳,是双层的,即里面布内夹着一层里布。绿衣配黄里,绿衣配黄裳,使整体色彩鲜明、漂亮且清新,展现了当时士女的审美观。 《国风·邶风·绿衣》中是这样写的“绿兮衣兮,绿衣黄里。心之忧矣,曷维其已?绿兮衣兮,绿衣黄裳。”正好印证上述所说的了。

另外,在《诗经·卫风·氓》中,布和丝这两种材料在故事中扮演了重要角色,同时也是制作汉服的材料。诗中描述了一位年轻人拿着布和丝,假装来换丝,实则向姑娘求婚。姑娘本要求找媒人撮合,但最后因男子的外表厚实都答认了。到姑娘年既色衰后,男子背弃了她。这里用两种布料作映衬,是既是借代又是对比的手法。布的价值不能与丝相比,诗中这样描写男子“氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。”作者以丝比喻优质高雅的姑娘,而比喻男子则是普通的布料。没有媒人撮合,根本不合规。婚后这个流氓男子,就因为女子年老色衰,抛弃妻子,女子当然抱怨不堪。

“缭缭缭绫何所似,不似罗绡与纨绮。” 这句诗出自白居易的《缭绫》。那么,缭绫是什么呢?而罗、绡、纨、绮又分别指的是什么呢?罗、绡、纨、绮都是指不同种类的丝织物,它们都属于单色织物,但在质地和特点上有所区别。其中,罗和绮是具有明显暗花纹的丝织物,代表了当时除了缭绫以外的所有暗纹织物;而绡和纨则是平素的丝织物。

「罗」是一种松散多孔的绞经织物,需要使用特殊的织机才能织造。杜甫的《端午日赐衣》中写道:"细葛含风软,香罗叠雪轻。"这里的葛指的是一种植物,可用来织布。细葛指的是使用最细最好的葛纱织成的布料,含风软形容葛布柔软如风。这里的细葛亦即上文所提及的纤细部份葛布。香罗是一种具有孔洞的织品,"香罗"一词指的是罗布有孔能透出的香气;叠雪轻则形容像雪花一样轻盈。这两句诗都在描绘衣服材料的轻盈柔软。

而谈到轻盈的特性,就不得不提到绡。 「绡」指的是生丝织成的特别轻盈的丝织物。 《广韵》中解释绡为:"生丝织物"。丝织物在经过精练之前称为生丝,精练后称为熟丝。曹丕《白帖》都来中写道:"绚绡白如雪,轻华比蝉翼",这里的绡形容得就像蝉翼一样轻薄,非常适合夏天的穿着。陆游《钗头凤》中的"泪痕红浥鲛绡透"也写绡是十分透明。

在古代, 夏日服饰的主角正是清透薄柔的绡与罗。绡最初即指一种稀疏的布料,让沙子穿透而过,故而又有「素绡」之称。当中公认最为经典的当推西汉时期的素纱襌衣,拥有特殊的制作工艺,每平方厘米仅有62根经纬线,孔洞极大,透光率更高达75%,可谓当时纺织技术的巅峰之作。如此轻薄透亮如蝉翼的绡纱,无疑是古人夏季服饰的代表作品。

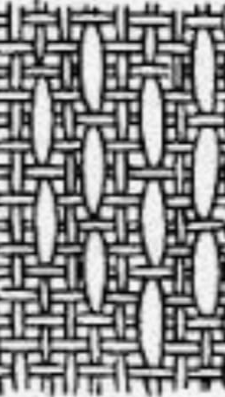

另一种夏季常用的布料是罗。罗的特征在于经线相互扭绞,形成不太规则的孔洞,俗称「椒孔」。根据经线扭绞的数量,罗又可分为三经绞罗、四经绞罗等不同类型。这种网眼状的织法最初源于捕鸟的渔网,后来被应用于丝绸制作之中。以绛黄色罗织大袍为例,这件服饰是宋代最珍贵的服饰之一。罗织面料是当时最奢华的织物,每年上贡皇室的「贡罗」就有10万匹之多。袍子的尺寸非常宏大,彰显了穿著者的身分地位。特别是袍子的「大袖」设计在当时非常瞩目。最引人注目的是袍子上精致的装饰,包括领口、大襟、袖口和下摆的金边和彩绘,展现了宋代对服饰艺术的极致追求。

无论是清透的绡,抑或是疏松的罗,这些夏季服饰均拥有良好的透气性,极适合在炎热的夏日穿着。素雅清透的蝉衣、宋代的绛黄色罗织大袍,均反映了古人对夏季服饰追求的美学理念。可见绡与罗确乃夏天常用的布料,其主要特点正是轻、薄、透气。这样可知道,罗和绡都是疏孔的丝绸,但孔的形状有所不同,若要细分的话绡比罗更薄更纤细。

「纨」则是一种特别光亮细密的生丝织物。生丝便是没有经过精炼,外面会有丝胶,手感偏硬。 《说文》中解释为:“纨,素也。”《释名》则解释为:“纨,焕也,细泽有光,焕焕然也。”盛唐时期,王维在《送李睢阳》中写道:“轻纨叠绮烂生光”,这句诗描绘了纨的光亮特性。一般而言,纨的组织较密,不疏孔的。提到"纨绔子弟",自然而然联想到那些富贵人家的公子哥。他们终日逍遥自在,一味追求奢华生活。他们穿着用极致细的真丝织成的特制套裤,甚至连裆子都没有。这种丝质套裤展现了他们在衣着上的奢华品味,与一般人朴素的服饰截然不同。他们无需操持家务,可以尽情享乐,整日沉浸在酒色之中。对这些富家公子而言,奢华的服饰象征着他们的社会地位和财富。这种以奢华服饰彰显身份的现象,在古代社会中很常见。而缟是指特别光亮的白色丝绸。

「绮」则指的是具有文彩的丝织品。 《说文》解释为:“绮,文织也。”在初唐时期,李治的《五言过楼岩寺》中写道:“云衣缝涧户,霞绮织山楹”,而刘希夷的《采桑》中写道:“缃绮弄春风”,这些诗句都在描述绮的华丽和多彩。亦即指绮是在布上织出纹理的,然后可染成不同颜色的布,当然一匹布只染一种颜色。

然而,缭绫与其他丝织品间的差异,不仅仅在于其华美的图案效果。它是一种暗花织物,精妙之处在于花纹与布地相互交融,犹如隐秘的映衬。这种独特的经纬交织,使得缭绫的纹样只能透过光线的折射才能显现,做成对比,做成色差,深浅不一,有些效果宛如错综复杂的迷宫,给人以无穷的遐思。当我们转动视角,细细端详,缭绫的花纹却不断变幻,如同一幅魔幻的画卷。它以独特的技艺将华丽的图案与光影交织,引人入胜,惊艳心灵。在这幻化的世界中,缭绫成为一种艺术的飨宴,从细节中凝聚出无穷的美感。

绢类织物为平纹组织,质地轻薄,坚韧挺括平整,多可以做妇女服装、童装等。平纹组织就是经纱和纬纱一上一下织就,是一种最简单的织物。早在新石器时代,人们就掌握了绢的织造技术。 五代时有御用的绢品,作为一种制作工艺品,当作纸张及裱画之用,是繁杂的奢侈品的一元。因此,为游牧地区的贵族所青睐。唐代军边防原因曾以绢帛向回讫买马,到了宋代,亦以绢帛岁贡外族以换和平,可见绢的地位。

「绸」是一种平织的丝质织物,是最常见的丝绸纺织品。它拥有光滑、细致的质地和柔软的手感,它比绢为厚,适合做裙子及外裾。

另一方面,「缎」是一种缎子织物,采用斜纹织法制成, 经线或纬线中只有一种显露于表面,交织点均匀而分散,质地柔软,物的正面呈现不同长度的细分特征,具有光滑和亮泽的效果,而背面则是暗哑的。它是高品质的丝质面料,通常用于生产奢华的正式服装。

「锦」是古代一种美丽多彩的提花丝织品。锦缎则是用经染色的丝纱织成的,具有鲜艳色彩的丝绸织物,是色织布。其中非常著名的有云锦、宋锦、蜀锦等传统工艺品,还有现代工艺织造的织锦缎等。

缎锦风华绝代,魅力迷人。其独特的组织结构赋予其迷人的光泽与柔顺质地。由于经纬交织的频率较低,使得浮长线较长,因此缎锦拥有绝佳的光泽和顺滑质感。然而,此特质也导致其相较其他织品更加脆弱,容易被勾破。

缎锦自宋代开始出现,逐渐取代了绫的历史地位。时至今日,在正式场合的礼服中,仍然常见缎锦被选作为主要服饰面料。不管是轻薄的缎衫裙装,还是厚重的外套大衣,缎锦都展现出自身的独特魅力,散发着优雅高贵的气质。可以说,缎锦是一种经典永恒的织品,无论时代如何变迁,它都能成为高雅服饰的代表性材料

除了缭绫、罗、绡、纨、绮、锦之外,还有其他一些多彩的织物,大多是由重组织物制成,如缂丝、妆花等等。而在布艺技术上还有不同的染色、贴金和刺绣等工艺。对于这些内容,如果有机会的话,我们可以再进一步探讨。

古代中国的布料选择与身份地位和季节息息相关。贵贱之分体现在纹饰上,高低地位则透过布质的柔软程度展现。葛布粗糙而坚韧,适合工装和日常穿着;绮锦奇纹夺目,用于宫廷礼服,彰显华丽仪态;纨缟闪丽细致,用于妇女的妆饰和盛装。罗绡薄透清凉,在夏日带来轻爽的感受。丝和麻纤细地织成布,展现纺织技艺的熟练和久远。染色巧妙赋予布料丰富的色彩,展现多样的图案,彰显个人风度。古代诗篇描绘了布料之间的美妙,折射出古人对美的追求。美女的高雅常用真丝来代表,而服饰品味也折射着社会风尚,让我们窥视古代文化的深邃。建议大家从古代诗词歌赋中寻找布艺服饰的描述,或许能更深刻地理解这些文学作品和当时社会背景,从而知到作者想利用服饰来表达什么,比喻什么,象征什么呢?

参考资料

书籍

1. 天津人民美术出版社 编:《中国织绣服饰全集·织染卷》(天津:天津人民美术出版社,2004)。

2. 黄能福、陈娟娟、黄钢、黄能馥:《服饰中华 : 中华服饰七千年》(北京:清华大学出版社,2011)

3. 赵丰:《寻找缭绫:白居易《缭绫》诗与唐代丝绸》(杭州:浙江古籍出版社,2023)

< 原创文章/视频,未经许可,不得转载 >

欢迎留言:

请登入/登记成为会员后留言