從詩詞歌賦看布藝服飾

所謂「衣、食、往、行」及俗語有說先敬羅衣後敬人來看!衣服在中國人眼中的地位是多重要!布是組成衣服的主要部份。從古代中國的詩詞歌賦中,我們可以窺看到很多當時的衣服和布藝,而我們又知不知他們所說的葛、羅、縞、綃是什麼?有什麼不同?如果我們知多一點,相信對於這些文學更加容易理解,畫面更立體更生動。

先秦時期的漢服以葛麻為主要材料,製作過程相對簡單。《詩經·周南·葛覃》生動地描述了當時的情景:“葛之覃兮,施于中谷,維葉莫莫,是刈是濩,為絺為綌,服之無斁 。”他們會切割葛藤,浸泡在河水中去除異味。接著利用蒸煮、捶打和揉搓等方法提取纖維,編織成細布用於內衣,粗纖維則紡成外套。辛棄疾《水調歌頭·題永豐楊少遊提點一枝堂》“一葛一裘經歲,一鉢一甁終日,老子舊家風”葛是夏衣的總稱。葛麻的衣物在古代廣泛使用,甚至在民國時期的農村也常見。

古時用的布多是麻及絲作原材料為主,在農村家庭中,皆有自行紡織葛布與土布的習慣,部分家庭甚至擁有木製的紡紗機和織布機。藉由木製的織布機來織布,並以手工縫製衣服、被單和帳篷。絲綢布料則為貴重物品,一般百姓無法負擔,因此較常穿著土布製作的衣服,其中包含了葛布和麻布等材質所織成的粗布。棉的運用稍見於小數民族的布料內,棉要到後期因西方傳入紡紗法才流行。

《詩經·豳風·七月》更是將先秦時期各個季節或甚節氣時所製作的各種不同的服飾寫得淋漓盡致。詩中這樣描寫:“七月流火,九月授衣。一之日觱發,二之日栗烈。無衣無褐,何以卒歲!”意思是七月大火向西、落,九月婦女縫寒衣。十一月北風勁吹,十二月寒氣襲人。沒有好衣沒粗衣,怎麼度過這年底?

中國很早就有絲綢,《七月》把春天採桑養蠶,抽絲紡織綢緞染色,為周王室的公子小姐以及貴族們製作華美的服飾。到冬季狩獵為公子貴族製作貂皮大衣,到夏曆九月,婦女們為家人趕製寒衣,都描繪出繁忙的場面,也從側面表現出婦女們靈巧的雙手。同時,從這首詩歌中看出漢服的發展比過去更進一步,色彩更加豐富,有了黑色和大紅色。從材質來看,有了綺,有了皮毛等材質,足夠抵禦寒冷,也足夠氣派,但這是王公貴族們的日常。 綺是有紋理花樣的絲綢。出土文物中亦有此類的真絲織錦布,以當時未成熟的技術,圖案經常有錯漏,是正常不過的。不過以當時的科技水平看來,能織出有纹理圖案的絲織品,已是相當了不起,是劃時代的產品。

而在《詩經·邶風·綠衣》中有描述漢服的上衣和下裳,是雙層的,即里面布內夾著一層里布。綠衣配黃里,綠衣配黃裳,使整體色彩鮮明、漂亮且清新,展現了當時士女的審美觀。《國風·邶風·綠衣》中是這樣寫的“綠兮衣兮,綠衣黃里。心之憂矣,曷維其已?綠兮衣兮,綠衣黃裳。”正好印證上述所說的了。

另外,在《詩經·衛風·氓》中,布和絲這兩種材料在故事中扮演了重要角色,同時也是製作漢服的材料。詩中描述了一位年輕人拿着布和絲,假裝來換絲,實則向姑娘求婚。姑娘本要求找媒人撮合,但最後因男子的外表厚實都答認了。到姑娘年既色衰後,男子背棄了她。這裡用兩種布料作映襯,是既是借代又是對比的手法。布的價值不能與絲相比,詩中這樣描寫男子“氓之蚩蚩,抱布貿絲。匪來貿絲,來即我謀。”作者以絲比喻優質高雅的姑娘,而比喻男子則是普通的布料。沒有媒人撮合,根本不合規。婚後這個流氓男子,就因為女子年老色衰,抛棄妻子,女子當然抱怨不堪。

“繚繚繚綾何所似,不似羅綃與紈綺。” 這句詩出自白居易的《繚綾》。那麼,缭綾是什麼呢?而羅、綃、紈、綺又分別指的是什麼呢?羅、綃、紈、綺都是指不同種類的絲織物,它們都屬於單色織物,但在質地和特點上有所區別。其中,羅和綺是具有明顯暗花紋的絲織物,代表了當時除了繚綾以外的所有暗紋織物;而綃和紈則是平素的絲織物。

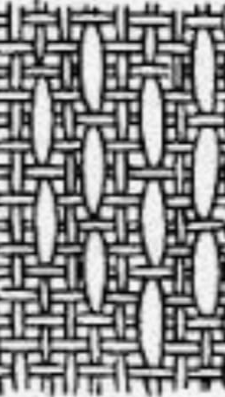

「羅」是一種鬆散多孔的絞經織物,需要使用特殊的織機才能織造。杜甫的《端午日賜衣》中寫道:"細葛含風軟,香羅叠雪輕。"這裡的葛指的是一種植物,可用來織布。細葛指的是使用最細最好的葛紗織成的布料,含風軟形容葛布柔軟如風。這裡的細葛亦即上文所提及的纖細部份葛布。香羅是一種具有孔洞的織品,"香羅"一詞指的是羅布有孔能透出的香氣;叠雪輕則形容像雪花一樣輕盈。這兩句詩都在描繪衣服材料的輕盈柔軟。

而談到輕盈的特性,就不得不提到綃。「綃」指的是生絲織成的特別輕盈的絲織物。《廣韻》中解釋綃為:"生絲織物"。絲織物在經過精練之前稱為生絲,精練後稱為熟絲。曹丕《白帖》都來中寫道:"絢綃白如雪,輕華比蟬翼",這裡的綃形容得就像蟬翼一樣輕薄,非常適合夏天的穿著。陸游《釵頭鳳》中的"淚痕紅浥鮫綃透"也寫綃是十分透明。

在古代, 夏日服飾的主角正是清透薄柔的綃與羅。綃最初即指一種稀疏的布料,讓沙子穿透而過,故而又有「素綃」之稱。當中公認最為經典的當推西漢時期的素紗襌衣,擁有特殊的製作工藝,每平方厘米僅有62根經緯線,孔洞極大,透光率更高達75%,可謂當時紡織技術的巔峰之作。如此輕薄透亮如蟬翼的綃紗,無疑是古人夏季服飾的代表作品。

另一種夏季常用的布料是羅。羅的特徵在於經線相互扭絞,形成不太規則的孔洞,俗稱「椒孔」。根據經線扭絞的數量,羅又可分為三經絞羅、四經絞羅等不同類型。這種網眼狀的織法最初源於捕鳥的漁網,後來被應用於絲綢製作之中。以絳黃色羅織大袍為例,這件服飾是宋代最珍貴的服飾之一。羅織面料是當時最奢華的織物,每年上貢皇室的「貢羅」就有10萬匹之多。袍子的尺寸非常宏大,彰顯了穿著者的身分地位。特別是袍子的「大袖」設計在當時非常矚目。最引人注目的是袍子上精緻的裝飾,包括領口、大襟、袖口和下擺的金邊和彩繪,展現了宋代對服飾藝術的極致追求。

無論是清透的綃,抑或是疏鬆的羅,這些夏季服飾均擁有良好的透氣性,極適合在炎熱的夏日穿著。素雅清透的蟬衣、宋代的絳黃色羅織大袍,均反映了古人對夏季服飾追求的美學理念。可見綃與羅確乃夏天常用的布料,其主要特點正是輕、薄、透氣。這樣可知道,羅和綃都是疏孔的絲綢,但孔的形狀有所不同,若要細分的話綃比羅更薄更纖細。

「紈」則是一種特別光亮細密的生絲織物。生絲便是没有經過精煉,外面會有絲膠,手感偏硬。 《說文》中解釋為:“紈,素也。”《釋名》則解釋為:“紈,煥也,細澤有光,煥煥然也。”盛唐時期,王維在《送李睢陽》中寫道:“輕紈疊綺爛生光”,這句詩描繪了紈的光亮特性。一般而言,紈的組織較密,不疏孔的。提到"紈绔子弟",自然而然聯想到那些富貴人家的公子哥。他們終日逍遙自在,一味追求奢華生活。他們穿著用極緻細的真絲織成的特製套褲,甚至連襠子都沒有。這種絲質套褲展現了他們在衣著上的奢華品味,與一般人樸素的服飾截然不同。他們無需操持家務,可以盡情享樂,整日沉浸在酒色之中。對這些富家公子而言,奢華的服飾象徵著他們的社會地位和財富。這種以奢華服飾彰顯身份的現象,在古代社會中很常見。而縞是指特別光亮的白色絲綢。

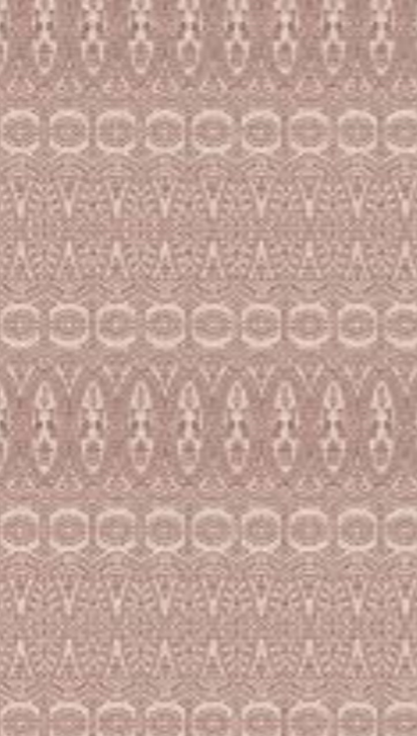

「綺」則指的是具有文彩的絲織品。《說文》解釋為:“綺,文織也。”在初唐時期,李治的《五言過樓巖寺》中寫道:“雲衣縫澗戶,霞綺織山楹”,而劉希夷的《采桑》中寫道:“緗綺弄春風”,這些詩句都在描述綺的華麗和多彩。亦即指綺是在布上織出纹理的,然後可染成不同顏色的布,當然一匹布只染一種顏色。

然而,繚綾與其他絲織品間的差異,不僅僅在於其華美的圖案效果。它是一種暗花織物,精妙之處在於花紋與布地相互交融,猶如隱秘的映襯。這種獨特的經緯交織,使得繚綾的紋樣只能透過光線的折射才能顯現,做成對比,做成色差,深淺不一,有些效果宛如錯綜複雜的迷宮,給人以無窮的遐思。當我們轉動視角,細細端詳,繚綾的花紋卻不斷變幻,如同一幅魔幻的畫卷。它以獨特的技藝將華麗的圖案與光影交織,引人入勝,驚艷心靈。在這幻化的世界中,繚綾成為一種藝術的饗宴,從細節中凝聚出無窮的美感。

絹類織物為平紋組織,質地輕薄,堅韌挺括平整,多可以做婦女服裝、童裝等。平紋組織就是經紗和緯紗一上一下織就,是一種最簡單的織物。早在新石器時代,人們就掌握了絹的織造技術。 五代時有御用的絹品,作為一種製作工藝品,當作紙張及裱画之用,是繁雜的奢侈品的一元。因此,為遊牧地區的貴族所青睐。唐代軍邊防原因曾以絹帛向回訖買馬,到了宋代,亦以絹帛歲貢外族以換和平,可見絹的地位。

「綢」是一種平織的絲質織物,是最常見的絲綢紡織品。它擁有光滑、細緻的質地和柔軟的手感,它比絹為厚,適合做裙子及外裾。

另一方面,「緞」是一種緞子織物,采用斜紋織法製成, 經線或緯線中只有一種顯露於表面,交織點均勻而分散,質地柔軟,物的正面呈現不同長度的細分特徵,具有光滑和亮澤的效果,而背面則是暗啞的。它是高品質的絲質面料,通常用於生產奢華的正式服裝。

「錦」是古代一種美麗多彩的提花絲織品。錦緞則是用經染色的絲紗織成的,具有鮮艷色彩的絲綢織物,是色織布。其中非常著名的有雲錦、宋錦、蜀錦等傳統工藝品,還有現代工藝織造的織錦緞等。

緞錦風華絕代,魅力迷人。其獨特的組織結構賦予其迷人的光澤與柔順質地。由於經緯交織的頻率較低,使得浮長線較長,因此緞錦擁有絕佳的光澤和順滑質感。然而,此特質也導致其相較其他織品更加脆弱,容易被勾破。

緞錦自宋代開始出現,逐漸取代了綾的歷史地位。時至今日,在正式場合的禮服中,仍然常見緞錦被選作為主要服飾面料。不管是輕薄的緞衫裙裝,還是厚重的外套大衣,緞錦都展現出自身的獨特魅力,散發著優雅高貴的氣質。可以說,緞錦是一種經典永恆的織品,無論時代如何變遷,它都能成為高雅服飾的代表性材料

除了繚綾、羅、綃、紈、綺、錦之外,還有其他一些多彩的織物,大多是由重組織物製成,如緙絲、妝花等等。而在布藝技術上還有不同的染色、貼金和刺繡等工藝。對於這些內容,如果有機會的話,我們可以再進一步探討。

古代中國的布料選擇與身份地位和季節息息相關。貴賤之分體現在紋飾上,高低地位則透過布質的柔軟程度展現。葛布粗糙而堅韌,適合工裝和日常穿著;綺錦奇紋奪目,用於宮廷禮服,彰顯華麗儀態;紈縞閃麗細緻,用於婦女的妝飾和盛裝。羅綃薄透清涼,在夏日帶來輕爽的感受。絲和麻纖細地織成布,展現紡織技藝的熟練和久遠。染色巧妙賦予布料豐富的色彩,展現多樣的圖案,彰顯個人風度。古代詩篇描繪了布料之間的美妙,折射出古人對美的追求。美女的高雅常用真絲來代表,而服飾品味也折射著社會風尚,讓我們窺視古代文化的深邃。建議大家從古代詩詞歌賦中尋找布藝服飾的描述,或許能更深刻地理解這些文學作品和當時社會背景,從而知到作者想利用服飾來表達什麼,比喻什麼,象徵什麼呢?

參考資料

書籍

1. 天津人民美術出版社 編:《中國織繡服飾全集·織染卷》(天津:天津人民美術出版社,2004)。

2. 黃能福、陳娟娟、黃鋼、黃能馥:《服饰中华 : 中华服饰七千年》(北京:清華大學出版社,2011)

3. 趙豐:《寻找缭绫:白居易《缭绫》诗与唐代丝绸》(杭州:浙江古籍出版社,2023)

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

歡迎留言:

請登入/登記成為會員後留言