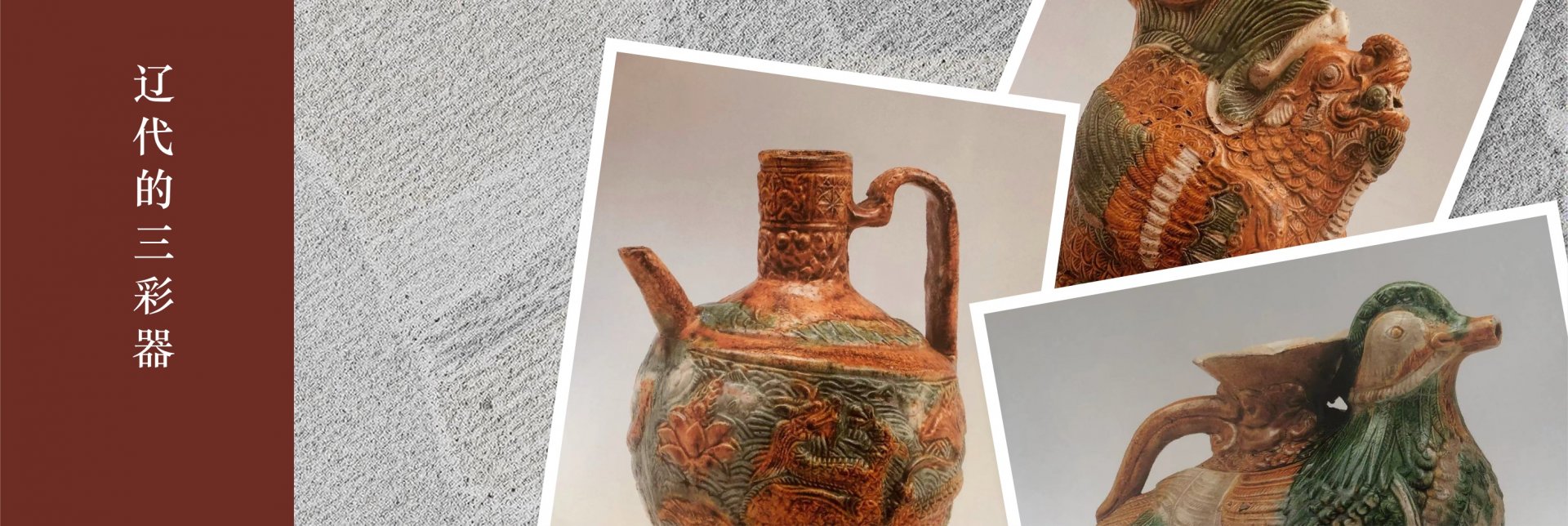

辽代的三彩器

辽代(907年-1125年)是我国古代北方契丹民族建立的与五代、北宋共存的朝代,907年耶律阿保机建国称帝,国号为契丹,916年建年号,947年改国号为辽。其政权的建立比北宋早50馀年,鼎盛时期疆域非常大,创造了非常灿烂的辽文化。

辽建国后既具备了烧制陶瓷的条件,陶瓷手工业逐渐发展起来,而辽三彩器具有强烈的契丹族游牧民族特色,无论是色彩变幻还是器型的风格都在契丹民族陶瓷史上佔有重要地位。我们根据文献和考古资料来进行探讨,辽三彩是辽朝本土烧造的,以白、黄、绿三大釉色为基调的低温釉陶器,也有黄、绿两色釉的釉陶器,进而形成了白、黄、绿三彩釉。先后在五京地区设窑厂。就目前所知,辽朝本土烧制辽三彩的窑址主要有林东南山窑,中京地区的内蒙古赤峰缸瓦窑,南京地区的北京龙泉务窑,东京地区的辽阳冮官屯窑。本文主要以林东南山窑和赤峰缸瓦窑烧造的辽三彩器为例。

林东南山窑,窑址位于内蒙古赤峰巴林左旗上京临潢府汉城南约1公里的山坡上,窑厂规模较小,今已垦为农田。从地表发现有专门烧造低温釉器物。主要产品有或白、或绿、或黄的单色釉陶器和三彩器,也有白釉或黄釉加少许绿釉的二彩器,实则是三彩釉陶器。低温软胎,胎质闪红。现今仍从地表发现有器物残片。器型多为碗、盘、碟、盒类,纹饰工艺有刻、印、划等装饰花草纹,缠枝牡丹花等具有浓郁的契丹民族风格。

赤峰缸瓦窑,窑址位于内蒙古赤峰市松山区猴头沟乡西12公里处,主要分佈在缸瓦窑村,它是迄今已知辽代规模很大的一座窑址。烧造时间长,至辽晚期延续金代。瓷器种类较多,产品品质亦较好,有粗白瓷器、铁绣花瓷器、黑釉瓷器、缸胎茶末釉瓷器和三彩釉陶器。三彩釉陶器的器型以盘、碟、砚、盒、壶、碗、埙等。纹饰工艺主要有模印、刻、划、半浮雕等技法。装饰花纹主要有花草纹、动物纹等。多为契丹风格的器物。

从出土的器物表明,林东南山窑和赤峰缸瓦窑所烧的三彩器,品质极佳、规模极大、数量极多,可以说是辽三彩器的高峰期。主要最具有器型特徵、胎质特徵、釉彩特徵、纹饰特徵、装饰工艺特徵,款式特徵等。至此,辽三彩达到了辉煌的顶峰。

鸳鸯形三彩壶:辽(公元916年-1125年),口径8.3釐米,底径9釐米,高20釐米。1977年松山区王家店辽墓出土,赤峰博物馆藏。壶体造型为浮于水面的鸳鸯,釉色黄绿白相间,色彩鲜豔,圈足无釉。鸳鸯头部平视,双目凝视前方,嘴为壶流。鸳鸯背上有五瓣花形壶口,壶口下部以弧形水波纹柄与尾部相接,嘴为壶流。这件鸳鸯壶在羽毛上巧妙的运用三彩釉刻画出鸳鸯的美丽羽毛,把美的形象和生活使用品结合起来,艺术造型美轮美奂,给人以美的艺术享受。

龙纹三彩执壶:辽(公元916年-1125年),口径3.5釐米,足径7.8釐米,高18.8釐米。1977年赤峰松山区徵集。赤峰博物馆藏。执壶长颈,直流熘肩,颈与肩有扁体把手,球形腹,短流,假圈足。腹部以绿色水波纹为地,中间有一相对的蟠龙,龙体丰满昂首,首前有盛开的莲花,花芯有火焰配珠宝,旁边有荷叶和游鱼翻跃。整个画面水波流畅,龙鱼主次分明,疏密有致,佈局严谨,具有较高的审美价值。

双凤纹三彩扁执壶:辽(公元916年-1125年),口径5.6釐米,腹最大径13.1釐米,底径6.5釐米,通高18釐米。1983年敖汉旗长胜乡辽墓出土。赤峰敖汉旗博物馆藏。壶红色陶胎,花瓣形喇叭口,扁圆形腹,短直流,执柄残,假圈足。壶腹两面模压出半浮雕式的双凤纹,上下排列,首尾相交。精工细作的凤纹与色彩斑斓的釉色交相辉映,相得益彰。

摩羯形三彩壶:辽(公元916年-1125年),足径9釐米,高25釐米。1982年宁城县榆树林子乡出土,赤峰博物馆藏。摩羯壶整体造型为龙首鱼身。龙首上昂,上唇翻卷,张口为壶流,鱼身两侧饰以双翼,通体刻满鱼鳞纹,鱼尾执柄残缺,鱼腹底托以仰莲座。摩羯是古代印度神话中的水怪,它所承载的文化含量及中原汉文化、草原文化、西域佛教文化是一件艺术品极高的辽三彩精品。

花口三彩盘:辽(公元916年-1125年),口径14.2釐米,底径8釐米,高2.3釐米,巴林左旗浩尔吐乡乌兰坝村出土,辽上京博物馆藏。盘呈八曲、花式口、曲腹,平底。褐色陶胎,挂白衣,施黄、绿、白三色釉。盘中心印一枝牡丹花纹,花叶繁茂,有两隻蝴蝶飞落。在八曲腹的内壁间,间隔黄白对称牡丹花八朵,盘内底有3支钉痕,外腹是黄釉,底无釉。这件三彩盘採用先印花后施彩,黄、绿、白、依纹饰而施,纹饰严谨,色块相对独立,色彩绚丽,应是彷金花银器的製品。

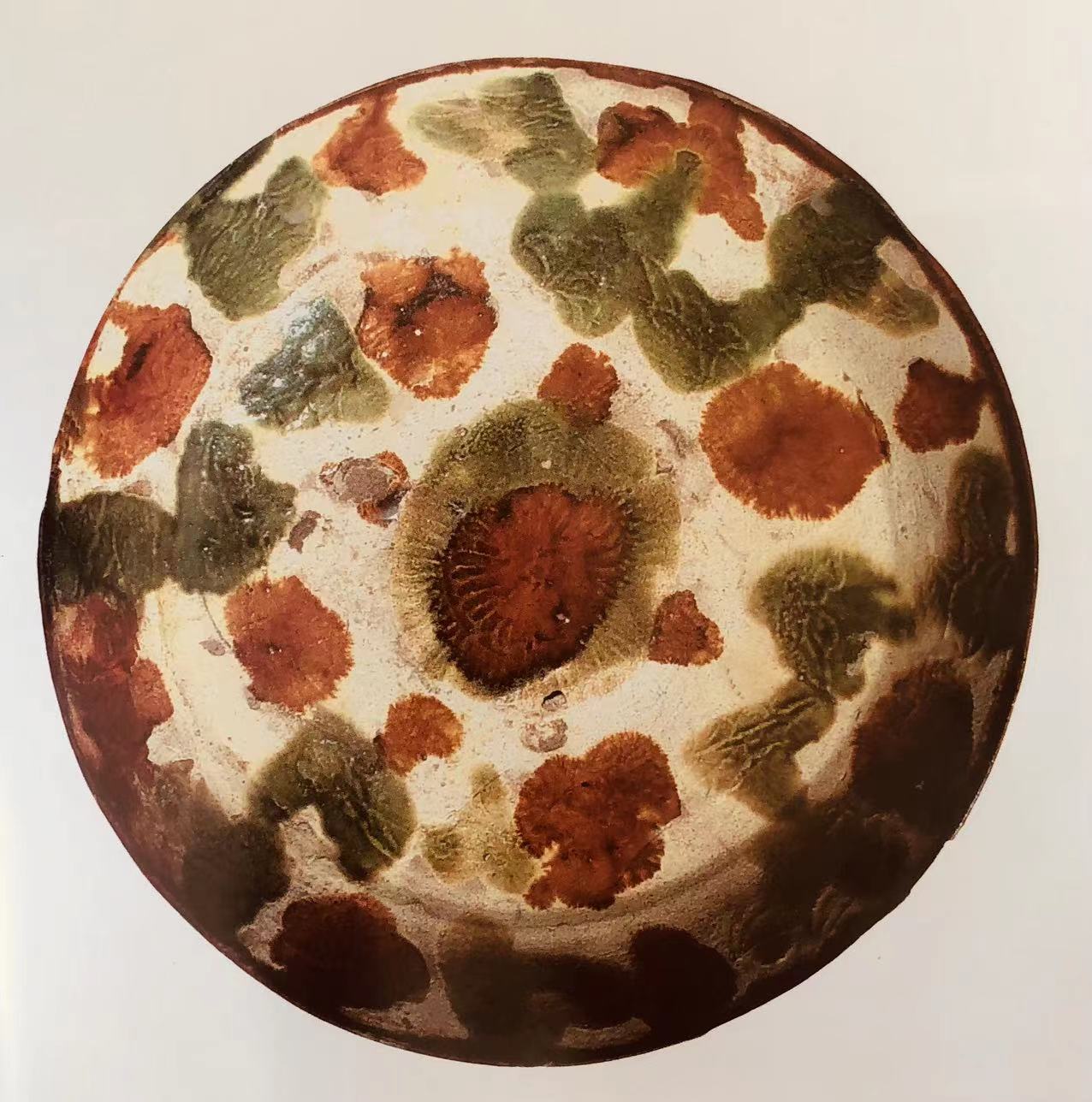

菊花纹三彩盘:辽(公元916年-1125年),口径24釐米,高5釐米。巴林左旗隆昌镇双胜村出土,辽上京博物馆藏。釉陶圆口浅腹,圈足。盘外部挂粉底不施釉,内有三个支钉痕,是採用同为三叉形支钉叠烧工艺所制,盘底中心印转轮菊,环以牡丹图案两层。採用“一整二破”的方法,将同样完整的花破成相同的两半,角对角的饰于整朵花的空隙间,并将整朵花施黄彩,半朵花或叶施绿彩。这件盘的设计非常精巧,白地黄花绿叶。这种纹饰乃至整个色彩的处理,看起来显得图案化和滞板,然而正是这种处理才体现了契丹民族对自然的赞美,对生活的歌颂,真正拥有无穷的艺术魅力。

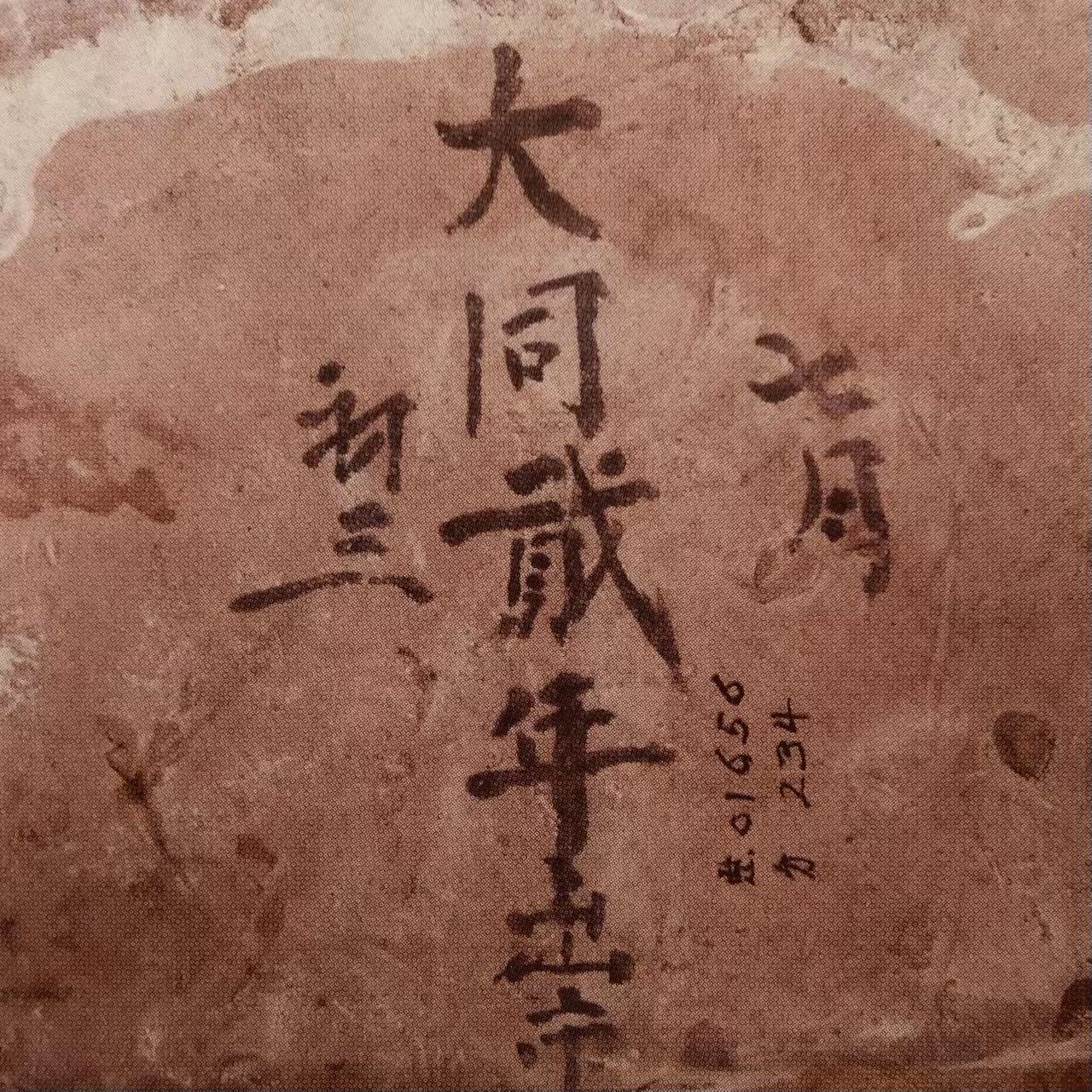

海棠形三彩盘:辽(公元916年-1125年),长26.7釐米,宽15.5釐米,高2.2釐米。赤峰市内出土,赤峰市博物馆藏。盘呈八曲海棠花形,宽平沿、浅腹,平底。盘的口沿较窄,边印缠枝纹,盘内印牡丹花,周围碧波荡漾的流水纹。盘底楷体墨书“大同贰年七月初三出市”,“大同”为辽太宗年号,说明辽三彩的出现年代。这件海棠盘无论从造型、工艺、特徵和色彩配置都非常明显受到金银器型的影响,凝聚了多元文化于一身。这种并非中国传统器型的盘子,而是西域金银器经丝绸之路传入中国后,借鉴和吸收波斯金银器风格的产物,它的底色为白色,象徵银器本色,而突出的沿边和花纹为金黄色,形成银地金花的题材创新。海棠盘的整体轮廓,表现出契丹民族善于借鉴和吸收不同文化的开放意识,可谓是构思奇妙,宛若天成。

三彩唾盂:辽(公元916年-1125年),口径20.9釐米,底径6.8釐米,通高13.6釐米。1988年巴林右旗羊场乡二八地村出土,巴林右旗博物馆藏。唾盂盘口,口略外侈、鼓腹,圈足。盂内施白色釉为地,用黄绿釉彩绘仰莲纹、蝴蝶纹,口沿空白处用黄绿色釉彩绘点状补白。外壁不施釉,用白色化妆粉。在辽墓壁画中经常见到侍奉于墓主人的侍女,手捧一种大盘口、鼓腹的器皿,辽墓随葬亦有发现,黄釉和白釉唾盂,三彩唾盂并不多见。是专供墓主人吐痰的卫生洁具,可见一千多年前的契丹人已经有了良好的卫生习惯,提供了实物例证,从此唾盂可见其风貌。

浮雕牡丹纹圆形三彩砚:辽(公元916年-1125年),直径23釐米,高8釐米。1943年巴林左旗四方城出土,内蒙博物院藏。圆形砚由砚臺和笔洗对扣而成,印花模制。砚中内印水波莲花纹,洗内壁为黄釉,外壁不施釉。上有墨书契丹文一行,因年久漫漶无法考证。将砚翻过来则是笔洗,宽平沿、弧腹,圈足。砚池为花瓣形,沿边有一梯形砚墨处。洗边则出棱,供舔笔洗笔之用。此砚的立体花纹图案装饰分佈在砚的立壁,浮雕一周缠枝牡丹纹,由多组牡丹花对称分佈,白色的衬底,绿色的枝蔓,黄色的花朵,将三色釉协调搭配,浓缩了契丹人的智慧精华,深化了砚的艺术内涵。

以上九种林东南山窑、赤峰缸瓦窑烧造的辽三彩器,从器型、釉彩、装饰、胎质、纹饰,款式等可以看出当时的社会风貌。从器型看多有模彷金银器图案,而莲花纹又体现了辽晚期对佛教的信仰和崇尚,因此也可以说辽代契丹文化聚合的特点具有多元素,既有自己的民族特点又有中原文化的类型,亦有摩羯纹西域文化的交流。

林东南山窑、赤峰缸瓦窑烧造的辽三彩器,主要出土在窑址附近和辽墓裡,这就有可能是上京南山窑的产品主要供应辽上京地区,赤峰缸瓦窑的产品主要供应辽中京和周边地区。

本文对内蒙赤峰林东南山窑和赤峰缸瓦窑烧造的辽三彩器,在造型釉色纹饰等方面选出九例典型器物进行介绍和分析,从中使人们对林东南山窑和赤峰缸瓦窑烧造的辽三彩器的瞭解和认识。

< 原创文章/视频,未经许可,不得转载 >

欢迎留言:

请登入/登记成为会员后留言