遼代的三彩器

遼代(907年-1125年)是我國古代北方契丹民族建立的與五代、北宋共存的朝代,907年耶律阿保機建國稱帝,國號為契丹,916年建年號,947年改國號為遼。其政權的建立比北宋早50餘年,鼎盛時期疆域非常大,創造了非常燦爛的遼文化。

遼建國後既具備了燒制陶瓷的條件,陶瓷手工業逐漸發展起來,而遼三彩器具有強烈的契丹族遊牧民族特色,無論是色彩變幻還是器型的風格都在契丹民族陶瓷史上佔有重要地位。我們根據文獻和考古資料來進行探討,遼三彩是遼朝本土燒造的,以白、黃、綠三大釉色為基調的低溫釉陶器,也有黃、綠兩色釉的釉陶器,進而形成了白、黃、綠三彩釉。先後在五京地區設窯廠。就目前所知,遼朝本土燒制遼三彩的窯址主要有林東南山窯,中京地區的內蒙古赤峰缸瓦窯,南京地區的北京龍泉務窯,東京地區的遼陽冮官屯窯。本文主要以林東南山窯和赤峰缸瓦窯燒造的遼三彩器為例。

林東南山窯,窯址位於內蒙古赤峰巴林左旗上京臨潢府漢城南約1公里的山坡上,窯廠規模較小,今已墾為農田。從地表發現有專門燒造低溫釉器物。主要產品有或白、或綠、或黃的單色釉陶器和三彩器,也有白釉或黃釉加少許綠釉的二彩器,實則是三彩釉陶器。低溫軟胎,胎質閃紅。現今仍從地表發現有器物殘片。器型多為碗、盤、碟、盒類,紋飾工藝有刻、印、劃等裝飾花草紋,纏枝牡丹花等具有濃郁的契丹民族風格。

赤峰缸瓦窯,窯址位於內蒙古赤峰市松山區猴頭溝鄉西12公里處,主要分佈在缸瓦窯村,它是迄今已知遼代規模很大的一座窯址。燒造時間長,至遼晚期延續金代。瓷器種類較多,產品品質亦較好,有粗白瓷器、鐵繡花瓷器、黑釉瓷器、缸胎茶末釉瓷器和三彩釉陶器。三彩釉陶器的器型以盤、碟、硯、盒、壺、碗、塤等。紋飾工藝主要有模印、刻、劃、半浮雕等技法。裝飾花紋主要有花草紋、動物紋等。多為契丹風格的器物。

從出土的器物表明,林東南山窯和赤峰缸瓦窯所燒的三彩器,品質極佳、規模極大、數量極多,可以說是遼三彩器的高峰期。主要最具有器型特徵、胎質特徵、釉彩特徵、紋飾特徵、裝飾工藝特徵,款式特徵等。至此,遼三彩達到了輝煌的頂峰。

鴛鴦形三彩壺:遼(公元916年-1125年),口徑8.3釐米,底徑9釐米,高20釐米。1977年松山區王家店遼墓出土,赤峰博物館藏。壺體造型為浮於水面的鴛鴦,釉色黃綠白相間,色彩鮮豔,圈足無釉。鴛鴦頭部平視,雙目凝視前方,嘴為壺流。鴛鴦背上有五瓣花形壺口,壺口下部以弧形水波紋柄與尾部相接,嘴為壺流。這件鴛鴦壺在羽毛上巧妙的運用三彩釉刻畫出鴛鴦的美麗羽毛,把美的形象和生活使用品結合起來,藝術造型美輪美奐,給人以美的藝術享受。

龍紋三彩執壺:遼(公元916年-1125年),口徑3.5釐米,足徑7.8釐米,高18.8釐米。1977年赤峰松山區徵集。赤峰博物館藏。執壺長頸,直流溜肩,頸與肩有扁體把手,球形腹,短流,假圈足。腹部以綠色水波紋為地,中間有一相對的蟠龍,龍體豐滿昂首,首前有盛開的蓮花,花芯有火焰配珠寶,旁邊有荷葉和遊魚翻躍。整個畫面水波流暢,龍魚主次分明,疏密有致,佈局嚴謹,具有較高的審美價值。

雙鳳紋三彩扁執壺:遼(公元916年-1125年),口徑5.6釐米,腹最大徑13.1釐米,底徑6.5釐米,通高18釐米。1983年敖漢旗長勝鄉遼墓出土。赤峰敖漢旗博物館藏。壺紅色陶胎,花瓣形喇叭口,扁圓形腹,短直流,執柄殘,假圈足。壺腹兩面模壓出半浮雕式的雙鳳紋,上下排列,首尾相交。精工細作的鳳紋與色彩斑斕的釉色交相輝映,相得益彰。

摩羯形三彩壺:遼(公元916年-1125年),足徑9釐米,高25釐米。1982年寧城縣榆樹林子鄉出土,赤峰博物館藏。摩羯壺整體造型為龍首魚身。龍首上昂,上唇翻卷,張口為壺流,魚身兩側飾以雙翼,通體刻滿魚鱗紋,魚尾執柄殘缺,魚腹底托以仰蓮座。摩羯是古代印度神話中的水怪,它所承載的文化含量及中原漢文化、草原文化、西域佛教文化是一件藝術品極高的遼三彩精品。

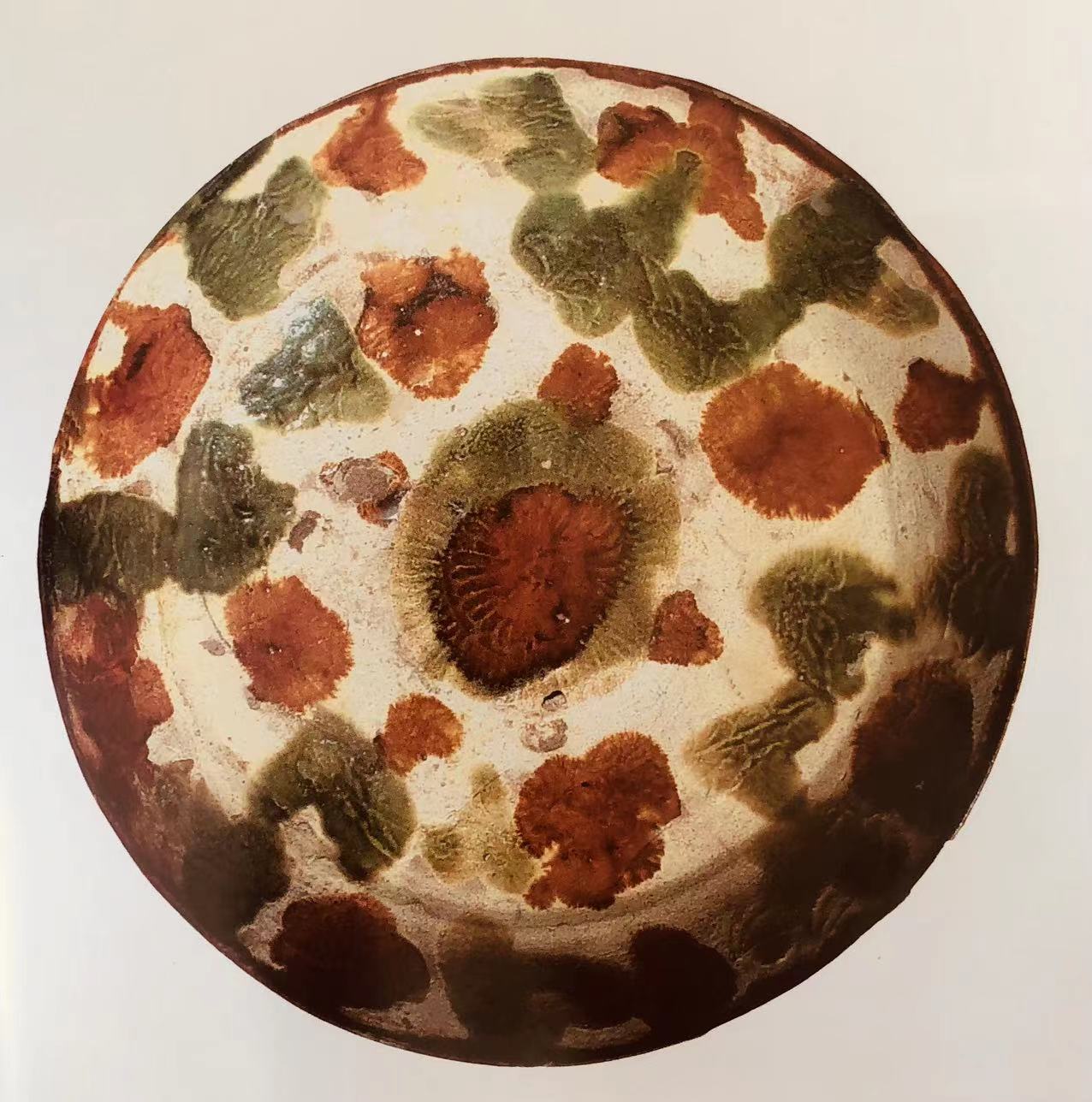

花口三彩盤:遼(公元916年-1125年),口徑14.2釐米,底徑8釐米,高2.3釐米,巴林左旗浩爾吐鄉烏蘭壩村出土,遼上京博物館藏。盤呈八曲、花式口、曲腹,平底。褐色陶胎,掛白衣,施黃、綠、白三色釉。盤中心印一枝牡丹花紋,花葉繁茂,有兩隻蝴蝶飛落。在八曲腹的內壁間,間隔黃白對稱牡丹花八朵,盤內底有3支釘痕,外腹是黃釉,底無釉。這件三彩盤採用先印花後施彩,黃、綠、白、依紋飾而施,紋飾嚴謹,色塊相對獨立,色彩絢麗,應是仿金花銀器的製品。

菊花紋三彩盤:遼(公元916年-1125年),口徑24釐米,高5釐米。巴林左旗隆昌鎮雙勝村出土,遼上京博物館藏。釉陶圓口淺腹,圈足。盤外部掛粉底不施釉,內有三個支釘痕,是採用同為三叉形支釘疊燒工藝所制,盤底中心印轉輪菊,環以牡丹圖案兩層。採用“一整二破”的方法,將同樣完整的花破成相同的兩半,角對角的飾於整朵花的空隙間,並將整朵花施黃彩,半朵花或葉施綠彩。這件盤的設計非常精巧,白地黃花綠葉。這種紋飾乃至整個色彩的處理,看起來顯得圖案化和滯板,然而正是這種處理才體現了契丹民族對自然的讚美,對生活的歌頌,真正擁有無窮的藝術魅力。

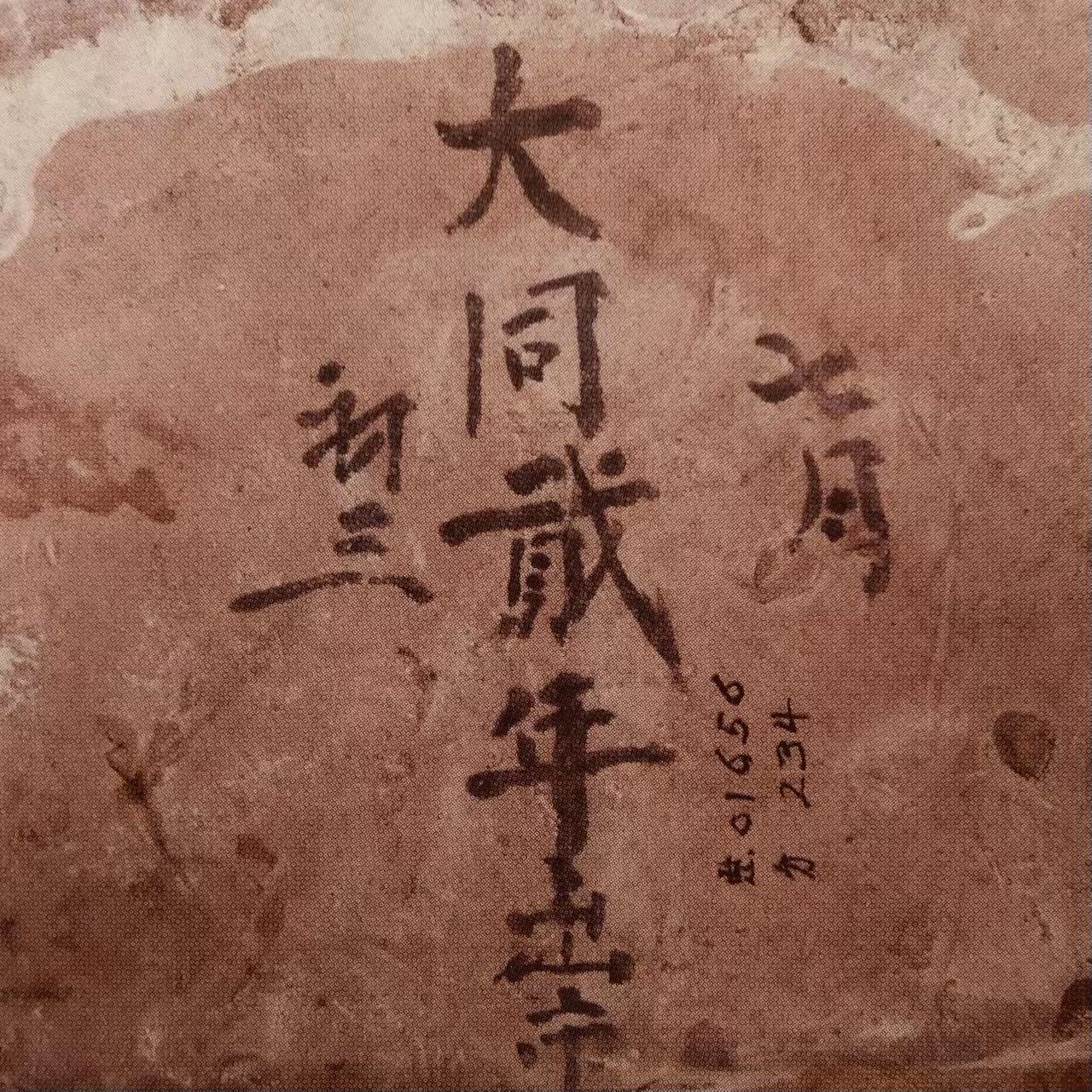

海棠形三彩盤:遼(公元916年-1125年),長26.7釐米,寬15.5釐米,高2.2釐米。赤峰市內出土,赤峰市博物館藏。盤呈八曲海棠花形,寬平沿、淺腹,平底。盤的口沿較窄,邊印纏枝紋,盤內印牡丹花,周圍碧波蕩漾的流水紋。盤底楷體墨書“大同貳年七月初三出市”,“大同”為遼太宗年號,說明遼三彩的出現年代。這件海棠盤無論從造型、工藝、特徵和色彩配置都非常明顯受到金銀器型的影響,凝聚了多元文化於一身。這種並非中國傳統器型的盤子,而是西域金銀器經絲綢之路傳入中國後,借鑒和吸收波斯金銀器風格的產物,它的底色為白色,象徵銀器本色,而突出的沿邊和花紋為金黃色,形成銀地金花的題材創新。海棠盤的整體輪廓,表現出契丹民族善於借鑒和吸收不同文化的開放意識,可謂是構思奇妙,宛若天成。

三彩唾盂:遼(公元916年-1125年),口徑20.9釐米,底徑6.8釐米,通高13.6釐米。1988年巴林右旗羊場鄉二八地村出土,巴林右旗博物館藏。唾盂盤口,口略外侈、鼓腹,圈足。盂內施白色釉為地,用黃綠釉彩繪仰蓮紋、蝴蝶紋,口沿空白處用黃綠色釉彩繪點狀補白。外壁不施釉,用白色化妝粉。在遼墓壁畫中經常見到侍奉于墓主人的侍女,手捧一種大盤口、鼓腹的器皿,遼墓隨葬亦有發現,黃釉和白釉唾盂,三彩唾盂並不多見。是專供墓主人吐痰的衛生潔具,可見一千多年前的契丹人已經有了良好的衛生習慣,提供了實物例證,從此唾盂可見其風貌。

浮雕牡丹紋圓形三彩硯:遼(公元916年-1125年),直徑23釐米,高8釐米。1943年巴林左旗四方城出土,內蒙博物院藏。圓形硯由硯臺和筆洗對扣而成,印花模制。硯中內印水波蓮花紋,洗內壁為黃釉,外壁不施釉。上有墨書契丹文一行,因年久漫漶無法考證。將硯翻過來則是筆洗,寬平沿、弧腹,圈足。硯池為花瓣形,沿邊有一梯形硯墨處。洗邊則出棱,供舔筆洗筆之用。此硯的立體花紋圖案裝飾分佈在硯的立壁,浮雕一周纏枝牡丹紋,由多組牡丹花對稱分佈,白色的襯底,綠色的枝蔓,黃色的花朵,將三色釉協調搭配,濃縮了契丹人的智慧精華,深化了硯的藝術內涵。

以上九種林東南山窯、赤峰缸瓦窯燒造的遼三彩器,從器型、釉彩、裝飾、胎質、紋飾,款式等可以看出當時的社會風貌。從器型看多有模仿金銀器圖案,而蓮花紋又體現了遼晚期對佛教的信仰和崇尚,因此也可以說遼代契丹文化聚合的特點具有多元素,既有自己的民族特點又有中原文化的類型,亦有摩羯紋西域文化的交流。

林東南山窯、赤峰缸瓦窯燒造的遼三彩器,主要出土在窯址附近和遼墓裡,這就有可能是上京南山窯的產品主要供應遼上京地區,赤峰缸瓦窯的產品主要供應遼中京和周邊地區。

本文對內蒙赤峰林東南山窯和赤峰缸瓦窯燒造的遼三彩器,在造型釉色紋飾等方面選出九例典型器物進行介紹和分析,從中使人們對林東南山窯和赤峰缸瓦窯燒造的遼三彩器的瞭解和認識。

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

歡迎留言:

請登入/登記成為會員後留言