中华传统民间习俗

现代的孩子物质生活比较富裕,陪伴他们成长的或许是无数的玩具、电脑、和手机。对于我们这些「中佬」而言,童年的时候没有太多的物质享受,与家人蜗居在小小的公共屋村内,除了上学和做功课以外,协助家人料理家务已成为了生活的日常。我必须强调,料理家务并不如想像中的枯燥乏味,只要你怀着好奇心,不难在过程中学习到满满的知识和技能,尤其是当你的家中安放了六个香炉。

生长在一个平凡的家庭,父母依靠经营小生意为生,不知道是生意的关系或是祖辈的传承,他们都十分重视传统的祭祀习俗。本人作为家中最清闲的一员,顺理成章被委派为预备各式祭祀物品和香烛冥镪的中坚。

上文提及,我的家中共有六个香炉,就让我先介绍一下它们在家中的分布。首先,把守着大门的是「门口土地财神」,简单而言他就像把守门前的一位保安员,阻止游魂野鬼入屋作乱。然而「门口土地」并不是真正的神仙,他只是一名修成正果的亡魂,受聘于户主以镇守家门。推开大门后,迎面可见是三层高的木制神台柜。神台柜的最上层,一般用作供奉神佛,以表尊敬,而当时我家中供奉的是黄大仙的画像。中间的一层放有历代祖先的神位,而最下层则放有写着「五方五土龙神,前后地主财神」的神牌,从字面看来也知道他是这个地方的地主,需要定时供奉。

最后的两个神位分别是位于厨房的「定福灶君」和露台的「天官赐福」。相信不少人对「灶君」这个角色一点也不陌生,他是煮食之神以保佑家宅生火煮食时的平安。当年周星驰先生的卖座电影「食神」亦是以「灶君」误堕凡间的故事作为剧情的骨干。而「天官赐福」简单而言就是天神,但不少人也会称他为「当天」。就是这样,父母在小时候就教懂我如何分办家中神位,在祭祀的时候不能出错。

在平常的日子,家中早晚都会预备七支清香,为每个香炉上香。心水清的读者或许即时发现清香和香炉的数目为何有所出入?是的,这一点我也不太明白,只知道「五方五土龙神,前后地主财神」被视为两伙神,需要同一香炉内插入双倍的香烛。到了清明、中秋、冬至等传统节日的时候,才是预备祭祀工作的「戏肉」!用作祭祀的食品例如烧肉、蒸鸡、白饭等一般会由妈妈预备,而我则负责清茶、白酒、红色的酒杯和筷子,以及为七伙神位预备的香烛和冥镪。

说起冥镪,原来当中也有不少学问,据了解民间常用的冥镪也有十种八种之多,较为人熟悉的有溪钱和面值数以十万百万计算的冥通银行纸币(阴司纸),看来地府的通货澎涱远比阳间的严重!在小时候,我最重要是学懂如何分办「金银」和「寿金」,它们两者的外观都是四四方方,贴上薄薄金箔纸的纸张。顾名思义,「金银」贴上的分别是金色和银色的金箔纸,而「寿金」则在金色的金箔纸上再以红色印上「寿」字。前者为阴间的金和银,用于祭祀亡者;后者则为仙界的金,用以供奉神明,即我家中的天神、灶君、和黄大仙。在预备这些冥镪的同时,不但要懂得分办中国传统文化中何谓神、仙、和鬼,亦同时训练出一门折纸的手艺。将一张张的「金」纸和「银」纸褶成元宝的形状,只能说是入门技俩;要将八片「寿金」合并成为一个类似中式花灯形状的立体,才是我的绝技。

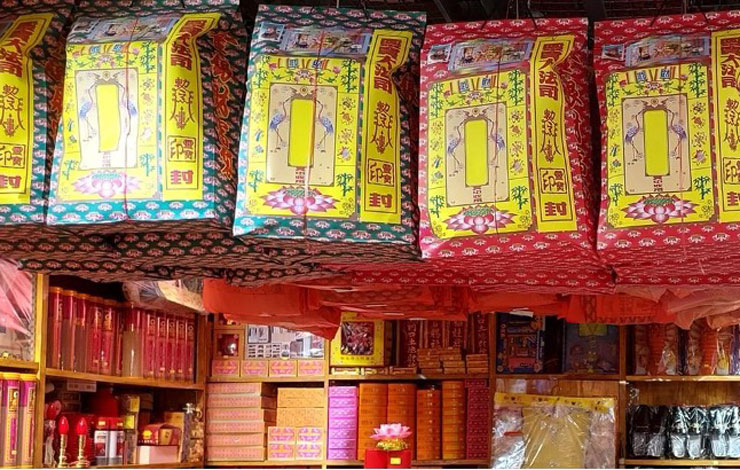

到了清明和重阳节时,祭祀用品的清单上就会加入一些纸扎祭品和衣包。时至今日,纸扎祭品依然在香港盛行,只要你到香烛店铺逛逛,就会发现纸扎祭品的款式繁多,上至汽车、飞机;下至手机、珠宝;独特的有如佣人和宠物都能找得到。然而,让我印象深刻的却是那些包装得密密实实的衣包,当中引人入胜的地方,是你不会知道衣包内究竟包着什么东西。是的,没有人会打开衣包检视内里的物件,相信若我当年这样做的话亦会被闹得体无原肤。要窥探衣包内的秘密,只能在化宝(燃烧)时细心观察纸张一层层的燃烧时,露出来下一层的模样。就是这样,我又掌握了「玩火」的技术。据说那些祭品如果没有完全烧光,有不吉利的意思。因此,在化宝时需要适时以铁支撩动叠得厚厚的衣包和元宝,以确保它们烧得精光,而这个动作必须掌握得宜,否则不是火种熄烕,就是炭烬随热气四散,弄得满头白炭。在预备衣包的同时,亦是我认识家族成员的时机。由于父亲为家中幼子,在我未出生时,他的父母和五位兄长已先后离世。对于这些我从未见过的长辈,只能从写在衣包上名字认识他们,并跟从长幼的秩序,一个一个的将他侪们的衣包化为炭烬。

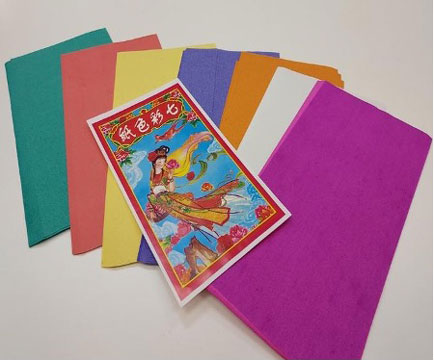

农历七月七日是盂兰节,又称为鬼节。据闻当日鬼门关会大开,无主孤魂在凡间四处游荡,需要超渡和安慰。这个节日的预备工作份外忙碌,原因是要将大量的「七彩衣纸」卷折成类似蛋卷的形状,在化宝时就成为阴间的布帛,让亡灵在阴间可以造衣服穿着。话说回头,过去买到的「七彩衣纸」大多只有六种颜色,不知道阴间有没有「商品说明条例」呢?在预备的过程中,除了考虑折纸的手艺之外,亦需要运用精明的数学头脑,计算好如何将不同颜色的布帛,平均分配给不同的长辈,并预留一部份用作「烧街衣」,在街道上祭祀无主孤魂。

在童年的时候,我只是抱着好奇的心态参与上述的祭祀习俗,并不太在乎当中有什么意义。直到长大以后,我方发现这些民间习俗包含着中华文化内很多重要的价值和智慧。本文的重点不是讨论有没有鬼神的存在,亦无意办论祭祀习俗是「神心」还是「迷信」,但从一屋六个香炉的情境看来,中华文化的确有很大的包容性,人们以谦卑的心态与环境共存。对于天上的神明,我们抱着尊敬的态度期望得到庇佑;对于阴间的亡魂,我们既感到害怕又给予同情和安抚,建构成仙界、人间、和阴间由上而下的维度,而「人」正处于仙界和阴间两者之间,务求作出平衡。这样的文化背境亦深化了中国人的道德规范,「举行三尺有神明」和「积阴德」等俗语,正提示着我们必须要做正确的事,否则或许会受到天上神明的惩罚,死后在阴间亦得不到好结果。

在另一方便,我们在祭祀祖先的时候,则同时连结了过去,现在和将来的时间维度。我们感激祖先遗留下来的传统、财富和知识,亦在乎我们能够为子孩留下什么「福荫」。这一种一代接一代的连结,组成了中华文化重视家庭和传承的观念。我们在中秋、冬至等节日祭祀祖先,期望先人能在这些节日能与我们团圆,亦令我们想起不同传统节日的意义。

中国人喜欢以含蓄的方式表达感情,父母甚少以言语表达对子女的关怀。但在祭祀的过程中,听到妈妈念念有辞的向神明祈求家宅平安,不难感受到她对家人的重视和关怀。我们也不知道先人能否收到我们烧给他们的冥镪,这或许只是世人一厢情愿的想法。然而这些仪式表达了我们对去世亲人的挂念,期望他们在阴间仍然能够过着舒适的生活,亦让在世的人心灵得到安慰,当中包含的情感和意义或许更为重要。

一个地方的文化须透过当地人的生活才能体现出来。随着时代的转变,这些传统的祭祀习俗开始式微。时至今日,我们在盂兰节的时候仍能看到人们在路边拜祭,「烧街衣」的习俗似乎仍在民间流传。然而,相信甚少家庭还会在家中四处罢放香炉,供奉不同的神明。当中的原因,可能与基督信仰流行,年青一辈不认同这些「迷信」的习俗。香港居住环境挤迫,消防条例不容许你在走廊放置杂物阻碍走火通道,「门口土地」已无立足之处。此外,祭祀时候燃烧香烛和冥镪容易引起火警,所造有成浓烟亦可能遭到邻居和管理员的投诉。部份仍在家中安放神位的家庭,已经改用二极管(LED)灯来代替香烛,不再燃烧冥镪。在盂兰节和举行丧礼时,香烛店已备有由工人折好的现成金银布帛以供选购,我的折纸技艺再无用武之地。随着资讯科技的发展,近年甚至有人推出网上求签及网上祭祖等仪式。

随着祭祀的民间习俗逐渐被遗忘,现代的孩子大多分不清什么是祖先和神佛了。他们对本文内提及透过祭祀认识祖先、学习折纸、玩火、和算术等故事或许不感兴趣。然而,我还是会一次又一次地跟孩子分享上述的故事,让他们了解中华文化重视家庭的传统;让他们学习中国人寻求与天地和谐共处的智慧;让中华文化能够继续一代又一代的传承下去。

参考資料

书籍

1. 张琪亚:《民间祭祀的交感魔力:中国民间祭祀文化研究》(贵阳:贵州民族出版社,2003年)。

2. 邓子健:《香港传统习俗故事2》(香港:新雅文化事业有限公司,2016年)。

期刊文章

1. 赵群才:〈冥钱流行述略〉,《寻根》第三期(2017年),页28-31。

电子数据

1. 香港历史博物馆民俗组:〈从纸扎用品看香港民俗文化〉,香港历史博物馆网站(https://hk.history.museum/tc/web/mh/publications/spa_2010-08-23_01.html),2010年发表。(浏览日期:2023年2月15日)。

< 原创文章/视频,未经许可,不得转载 >

欢迎留言:

请登入/登记成为会员后留言