中華傳統民間習俗

現代的孩子物質生活比較富裕,陪伴他們成長的或許是無數的玩具、電腦、和手機。對於我們這些「中佬」而言,童年的時候沒有太多的物質享受,與家人蝸居在小小的公共屋邨內,除了上學和做功課以外,協助家人料理家務已成為了生活的日常。我必須強調,料理家務並不如想像中的枯燥乏味,只要你懷著好奇心,不難在過程中學習到滿滿的知識和技能,尤其是當你的家中安放了六個香爐。

生長在一個平凡的家庭,父母依靠經營小生意為生,不知道是生意的關係或是祖輩的傳承,他們都十分重視傳統的祭祀習俗。本人作為家中最清閒的一員,順理成章被委派為預備各式祭祀物品和香燭冥鏹的中堅。

上文提及,我的家中共有六個香爐,就讓我先介紹一下它們在家中的分佈。首先,把守著大門的是「門口土地財神」,簡單而言他就像把守門前的一位保安員,阻止遊魂野鬼入屋作亂。然而「門口土地」並不是真正的神仙,他只是一名修成正果的亡魂,受聘於戶主以鎮守家門。推開大門後,迎面可見是三層高的木製神枱櫃。神枱櫃的最上層,一般用作供奉神佛,以表尊敬,而當時我家中供奉的是黃大仙的畫像。中間的一層放有歷代祖先的神位,而最下層則放有寫著「五方五土龍神,前後地主財神」的神牌,從字面看來也知道他是這個地方的地主,需要定時供奉。

最後的兩個神位分別是位於廚房的「定福灶君」和露台的「天官賜福」。相信不少人對「灶君」這個角色一點也不陌生,他是煮食之神以保佑家宅生火煮食時的平安。當年周星馳先生的賣座電影「食神」亦是以「灶君」誤墮凡間的故事作為劇情的骨幹。而「天官賜福」簡單而言就是天神,但不少人也會稱他為「當天」。就是這樣,父母在小時候就教懂我如何分辦家中神位,在祭祀的時候不能出錯。

在平常的日子,家中早晚都會預備七支清香,為每個香爐上香。心水清的讀者或許即時發現清香和香爐的數目為何有所出入?是的,這一點我也不太明白,只知道「五方五土龍神,前後地主財神」被視為兩伙神,需要同一香爐內插入雙倍的香燭。到了清明、中秋、冬至等傳統節日的時候,才是預備祭祀工作的「戲肉」!用作祭祀的食品例如燒肉、蒸雞、白飯等一般會由媽媽預備,而我則負責清茶、白酒、紅色的酒杯和筷子,以及為七伙神位預備的香燭和冥鏹。

說起冥鏹,原來當中也有不少學問,據了解民間常用的冥鏹也有十種八種之多,較為人熟悉的有溪錢和面值數以十萬百萬計算的冥通銀行紙幣(陰司紙),看來地府的通貨澎涱遠比陽間的嚴重!在小時候,我最重要是學懂如何分辦「金銀」和「壽金」,它們兩者的外觀都是四四方方,貼上薄薄金箔紙的紙張。顧名思義,「金銀」貼上的分別是金色和銀色的金箔紙,而「壽金」則在金色的金箔紙上再以紅色印上「壽」字。前者為陰間的金和銀,用於祭祀亡者;後者則為仙界的金,用以供奉神明,即我家中的天神、灶君、和黃大仙。在預備這些冥鏹的同時,不但要懂得分辦中國傳統文化中何謂神、仙、和鬼,亦同時訓練出一門摺紙的手藝。將一張張的「金」紙和「銀」紙褶成元寶的形狀,只能說是入門技倆;要將八片「壽金」合併成為一個類似中式花燈形狀的立體,才是我的絕技。

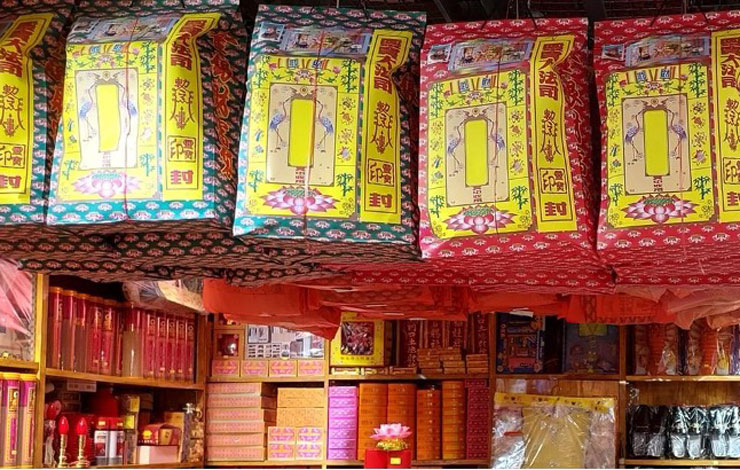

到了清明和重陽節時,祭祀用品的清單上就會加入一些紙紮祭品和衣包。時至今日,紙紮祭品依然在香港盛行,只要你到香燭店舖逛逛,就會發現紙紮祭品的款式繁多,上至汽車、飛機;下至手機、珠寶;獨特的有如傭人和寵物都能找得到。然而,讓我印象深刻的卻是那些包裝得密密實實的衣包,當中引人入勝的地方,是你不會知道衣包內究竟包著甚麼東西。是的,沒有人會打開衣包檢視內裡的物件,相信若我當年這樣做的話亦會被鬧得體無原膚。要窺探衣包內的秘密,只能在化寶(燃燒)時細心觀察紙張一層層的燃燒時,露出來下一層的模樣。就是這樣,我又掌握了「玩火」的技術。據說那些祭品如果沒有完全燒光,有不吉利的意思。因此,在化寶時需要適時以鐵支撩動叠得厚厚的衣包和元寶,以確保它們燒得精光,而這個動作必須掌握得宜,否則不是火種熄烕,就是炭燼隨熱氣四散,弄得滿頭白炭。在預備衣包的同時,亦是我認識家族成員的時機。由於父親為家中幼子,在我未出生時,他的父母和五位兄長已先後離世。對於這些我從未見過的長輩,只能從寫在衣包上名字認識他們,並跟從長幼的秩序,一個一個的將他儕們的衣包化為炭燼。

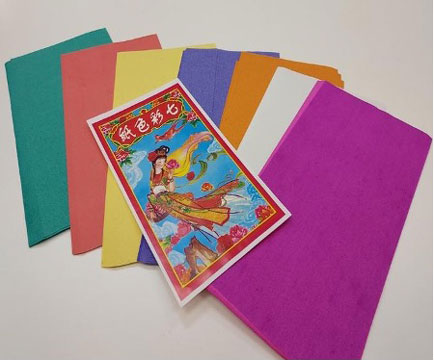

農曆七月七日是盂蘭節,又稱為鬼節。據聞當日鬼門關會大開,無主孤魂在凡間四處遊蕩,需要超渡和安慰。這個節日的預備工作份外忙碌,原因是要將大量的「七彩衣紙」卷摺成類似蛋卷的形狀,在化寶時就成為陰間的布帛,讓亡靈在陰間可以造衣服穿著。話說回頭,過去買到的「七彩衣紙」大多只有六種顏色,不知道陰間有沒有「商品說明條例」呢?在預備的過程中,除了考慮摺紙的手藝之外,亦需要運用精明的數學頭腦,計算好如何將不同顏色的布帛,平均分配給不同的長輩,並預留一部份用作「燒街衣」,在街道上祭祀無主孤魂。

在童年的時候,我只是抱著好奇的心態參與上述的祭祀習俗,並不太在乎當中有甚麼意義。直到長大以後,我方發現這些民間習俗包含著中華文化內很多重要的價值和智慧。本文的重點不是討論有沒有鬼神的存在,亦無意辦論祭祀習俗是「神心」還是「迷信」,但從一屋六個香爐的情境看來,中華文化的確有很大的包容性,人們以謙卑的心態與環境共存。對於天上的神明,我們抱著尊敬的態度期望得到庇佑;對於陰間的亡魂,我們既感到害怕又給予同情和安撫,建構成仙界、人間、和陰間由上而下的維度,而「人」正處於仙界和陰間兩者之間,務求作出平衡。這樣的文化背境亦深化了中國人的道德規範,「舉行三尺有神明」和「積陰德」等俗語,正提示著我們必須要做正確的事,否則或許會受到天上神明的懲罰,死後在陰間亦得不到好結果。

在另一方便,我們在祭祀祖先的時候,則同時連結了過去,現在和將來的時間維度。我們感激祖先遺留下來的傳統、財富和知識,亦在乎我們能夠為子孩留下甚麼「福蔭」。這一種一代接一代的連結,組成了中華文化重視家庭和傳承的觀念。我們在中秋、冬至等節日祭祀祖先,期望先人能在這些節日能與我們團圓,亦令我們想起不同傳統節日的意義。

中國人喜歡以含蓄的方式表達感情,父母甚少以言語表達對子女的關懷。但在祭祀的過程中,聽到媽媽念念有辭的向神明祈求家宅平安,不難感受到她對家人的重視和關懷。我們也不知道先人能否收到我們燒給他們的冥鏹,這或許只是世人一廂情願的想法。然而這些儀式表達了我們對去世親人的掛念,期望他們在陰間仍然能夠過著舒適的生活,亦讓在世的人心靈得到安慰,當中包含的情感和意義或許更為重要。

一個地方的文化須透過當地人的生活才能體現出來。隨著時代的轉變,這些傳統的祭祀習俗開始式微。時至今日,我們在盂蘭節的時候仍能看到人們在路邊拜祭,「燒街衣」的習俗似乎仍在民間流傳。然而,相信甚少家庭還會在家中四處罷放香爐,供奉不同的神明。當中的原因,可能與基督信仰流行,年青一輩不認同這些「迷信」的習俗。香港居住環境擠迫,消防條例不容許你在走廊放置雜物阻礙走火通道,「門口土地」已無立足之處。此外,祭祀時候燃燒香燭和冥鏹容易引起火警,所造有成濃煙亦可能遭到鄰居和管理員的投訴。部份仍在家中安放神位的家庭,已經改用二極管(LED)燈來代替香燭,不再燃燒冥鏹。在盂蘭節和舉行喪禮時,香燭店已備有由工人摺好的現成金銀布帛以供選購,我的摺紙技藝再無用武之地。隨著資訊科技的發展,近年甚至有人推出網上求籤及網上祭祖等儀式。

隨著祭祀的民間習俗逐漸被遺忘,現代的孩子大多分不清甚麼是祖先和神佛了。他們對本文內提及透過祭祀認識祖先、學習摺紙、玩火、和算術等故事或許不感興趣。然而,我還是會一次又一次地跟孩子分享上述的故事,讓他們了解中華文化重視家庭的傳統;讓他們學習中國人尋求與天地和諧共處的智慧;讓中華文化能夠繼續一代又一代的傳承下去。

參考資料

書籍

1. 張琪亞:《民間祭祀的交感魔力:中國民間祭祀文化研究》(貴陽:貴州民族出版社,2003年)。

2. 鄧子健:《香港傳統習俗故事2》(香港:新雅文化事業有限公司,2016年)。

期刊文章

1. 趙群才:〈冥錢流行述略〉,《尋根》第三期(2017年),頁28-31。

電子資料

1. 香港歷史博物館民俗組:〈從紙紮用品看香港民俗文化〉,香港歷史博物館網站(https://hk.history.museum/tc/web/mh/publications/spa_2010-08-23_01.html),2010年發表。(瀏覽日期:2023年2月15日)。

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

歡迎留言:

請登入/登記成為會員後留言