〈晚清女性地位發展探析——以「點石齋畫報」和「時事畫報」為例〉

謝采熒

晚清時期是中國歷史發展中一個重要的轉捩點,帶領中國走向近現代時期。有學者認為晚清時期的社會性質是為「半殖民地和半封建社會」,「半封建」所指的是腐敗的中國傳統專制制度;而「半殖民地」所指的是在晚清時期帝國主義對中國的入侵和對中國百姓的奴役。1在1840年後中國連續經歷鴉片戰爭的失敗,並且主動進行改革學習西方科學,引入西學。社會中許多有識之士都學習西方知識。晚清時期,因西方自由的思想傳入中國,清代女性的生存環境出現顯著的變化。女性由從前大門不出處理家庭事務,纏足、嚴格規範行為等基本無基本人權的傳統中解放。晚清的女性開始為自身追求男女同權的機會,積極提升女性在社會中的參與度,她們的生活型態到思想意識均出現不同的轉變。在這段時期,民間的有識之士深感中國處於困境有必要做出行動向大眾宣傳民族主義,並且開啟民智以此救國,同時亦有對女性的呼籲。在此背景下,「畫報」的出現能夠幫助有識之士在社會中的宣傳,清社會識字之人並不多,根據1909年年清學部之數據顯示全國在校學生加上私塾學生以及舊科舉之文人,粗通文墨者也僅僅300萬人左右,人數不達當時人口的1%。2可見晚清時人民的識字率很低,以文字為主的報刊難以完成宣傳的目標。而「畫報」以圖像為主,文字為輔,內容直觀易明,無論讀者是否懂得文字亦能透過圖畫感受畫者才傳達的訊息。3因而「畫報」是晚清向大眾傳播的重要工具,此次研究報告亦是以晚清的畫報為主,藉畫報中的圖畫和文字幫助我們跨越時間的限制重現晚清時期的社會環境和時代氛圍,探析晚清時期的女性發展。

本篇報告將選擇上海出版的《點石齋畫報》以及廣東出版的《時事畫報》,就依據這兩個較早開放和西方往來之地區創辦的畫報中和有關女性的記載為研究目標。

《點石齋畫報》是由商人歐內斯特·美查在上海創立,以圖畫為主,文字為輔。美查在1878年於上海成立「點石齋」書局,其宗旨在於:「點石成金,嘉惠後人」。4後以石印方式出版《點石齋畫報》,其初刊始於1884年5月8日;直至1898年8月終稿,畫報在15年間,共發行528期,刊出4666幅配有文字的手繪石印畫。5查美為求畫報能夠吸引中國百姓購買查看,專門任用中國文人吳友如擔任執筆人,此報刊是真正意義上中國最早的新聞畫報,內容全面。畫報之方針強調注重新奇、轟動性、娛樂性、即時性,因此點石齋內收錄的內容並不局限於「時事」,更涉及社會時政、民俗風情、市井百態、民間傳說、發明創造甚至中外關係等多方面的內容。6記載的事物從國內到海外,從官場到民生。《點石齋畫報》圖像的畫風主要仿效西方畫報,將中西藝術融合,力求達到取其精華,亦能永不失我的目標,將中國傳統繪畫形式與西方的空間意識、透視等結合起來,使畫報更為逼真、直觀,引起廣大公眾的興趣。7此畫報整體是從讀者角度出發向底層百姓傳達出對民族情懷以及認同的情感召喚。具有強烈的社會責任感和歷史使命感,為啟蒙國民作出貢獻。

《時事畫報》1905年9月創刊於廣州,直至1910年出至131期,其後在香港印編直到1912年終刊,此畫報由革命黨人士潘達微、高劍父、陳垣以及何劍士等人編輯。《時事畫報》和《點石齋畫報》透過紀錄事件、傳播文明,民間大小事的畫報並不完全相同。《時事畫報》除了會講述故事、紀錄時事之外,報刊的編輯會親身入世,參與民間的革命組織(同盟會)。因此,《時事畫報》的性質是屬於同盟會的機關刊物。主要透過圖文並重的畫報,協助他們宣傳革命思想吸引更多人士參與革命,並在畫報中加以呼籲社會大眾接納新思想做出改變。作為革命黨機關之刊物,《時事畫報》旨在宣傳基本不考慮商業之利益,一切內容以宣傳為主,例如辛亥革命成功後,《廣州時事畫報》刊出潘達微等《廣州平民日報添招股份簡章》,其中有一《平民報之歷史》,稱:「本報發刊於庚戌九月,為內地第一革命機關日報,以提倡大舉暗殺為目的,發揮人道大同為宗旨。」8同盟會透過《時事畫報》作為媒介宣傳革命,紀錄不同革命人士的付出,包括女性的革命黨成員。

《點石齋畫報》是由商人美查聘請的華人畫師為畫報繪畫,畫師的繪畫繪畫內容全部被美查的控制,只有他同意的內容才能夠出版。而當時《點石齋畫報》的畫家大多都是為避難而留在上海,為求生計而留在報館工作。左宗棠曾言:「江浙無賴文人,以報館為末路」。這批畫家他們同時亦有救國之志向。但因受限於洋人,所以《點石齋畫報》繪圖者的主要目標是集中於西方女性形象的建構,不過即使如此畫報中亦有部分有關繪畫中國女性在社會的情況。在西方文化不斷傳入的背景下,身處沿海地區的上海女性亦受西方風氣鼓舞,晚清的上海變得更加獨立,打破以往傳統的限制。

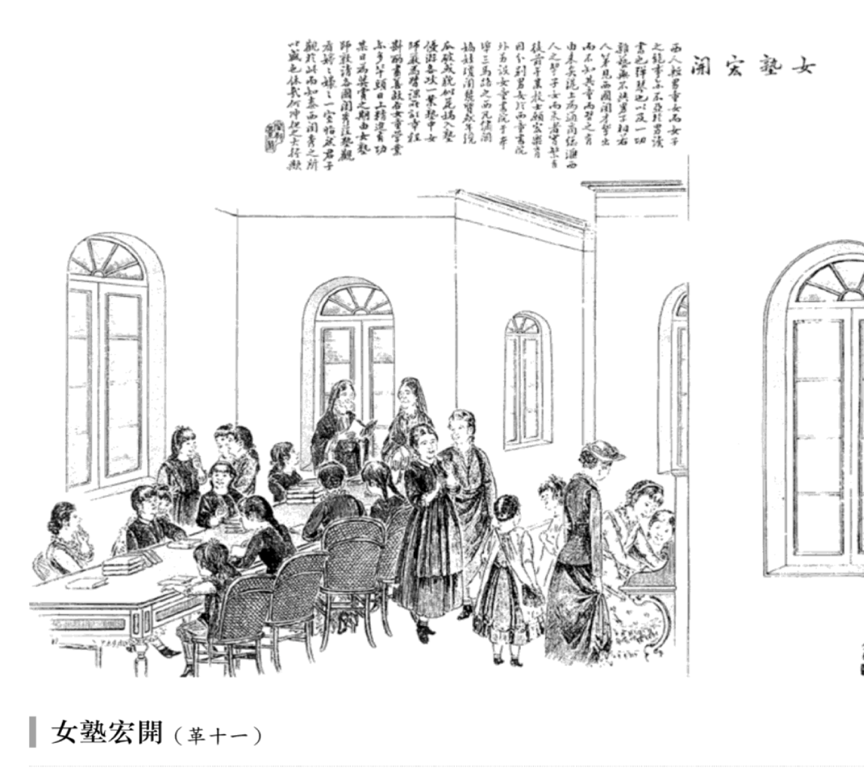

在女性教育方面,上海的開放引來一批西方的傳教士,其中傳教士林樂知1892年在上海開辦了第一家中西女塾,正如《點石齋畫報》「女塾宏開」(圖一)中記載:「某教士願弘樂育,令設女童書院,凡繡閣嬌娃、瓊閨麗質,或年才瓜破、或貌似花嫣,入塾優遊,各攻一業。」9 中西女塾的開辦讓中國女子掙脫傳統只有男子進入私塾的教育資源不平等的困境。隨後,在1899年第508號的《點石齋畫報》中,紀錄了上海開辦第一所中國女學堂而聚集於一堂開會的裙衩大會活動(圖二)。此次開設女學之活動是由電報局蓮珊太守倡議,辦宴為女學堂的開辦集思廣益,凡是身處上海對女學之事感興趣之女士紛紛聞風而動,盡量都赴約此次宴會,共有122名女士參與。由於此次宴請之人數眾多,從(圖二)中的圖畫中可見此次宴會也有不少的中國女性赴宴。從此次紀錄可見,上海的中國女性打破以往「男主外,女主內」的傳統觀念,女性開始走出家門到社會進行自己的社交和事業。全女性的會議,反映出上海的女性的獨立性,單靠女性的力量也可以完成自己的理想。

尤其,裙衩會議的目的還是為在上海建立女學堂之事而討論。自古,中國社會提倡「男尊女卑」思想,女性在社會中備受不公平對待。10雖然林教士在上海開設中西女塾,但其學習是由西方知識為主。而1899年在上海設立中國女學堂,就女學堂的開設梁啟超創辦的《時務報》中《上海新設中國女學堂章程》中寫道:「一、學堂之設,悉尊吾儒家聖教,堂中亦供奉至聖先師神位。辦理宗旨,欲復三代婦學宏規,為大開民智張本,必使婦人各得其自有之權。」11在中國女學堂中主要學習孔子儒家思想,更貼近中國社會。

(圖一)12

(圖一)12

(圖二)13

(圖二)13

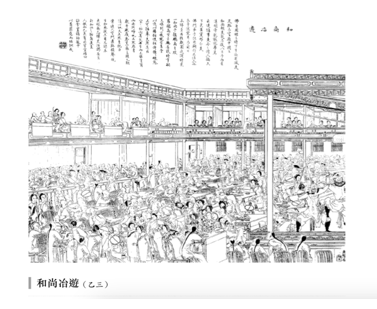

除了在教育方面,在社會風氣開放對女性的道德約束在晚清時期變得寬鬆。中國傳統社會覺得女子不應外出隨意拋頭露面,這樣的行為有傷風化。而隨著西方文化的傳入,女子的地位開始上升。社會對於女性的約束減少,在晚清時期:「江浙閩廣人喜媚佛,而女尤甚,女而為妓則尤甚。」14 晚清女子積極參與到不同的娛樂活動之中,例如:圖三「和尚治遊」是紀錄了佛門和尚到園中演出之況,圖中可以看見許多女子亦同男子一樣共同坐在台下觀看,並無以往「男女有別」的傳統思想影響。而且,上海女子更是參與到西方的娛樂活動,西人在「春秋佳日例行賽馬三天,其地設圍欄」15,人們可以在圍欄外觀看賽馬比賽。在《點石齋畫報》「賽馬誌盛」(圖四)中亦有就圍觀賽馬比賽之況。其中不少女子攜同朋友或家人到訪觀看,社會中男女在一處和諧地進行娛樂活動。在這個時期的女子不再被強迫留在家庭中負責家內的大小事務,亦有權利去追求自己的事業和其他娛樂活動,身上家庭的枷鎖得到解開,晚清的女性擁有她們自由的權利。包括社會對妓女的態度也得到轉變,不再是一未的批評。晚清放鬆對於女性的道德約束。

透過《點石齋畫報》的紀錄,可見晚清時期上海女性的社會地位不斷上升,女性可以不拘於家中的方寸之地,有權利自由選擇到社會中參與不同的娛樂活動、社交甚至是開展事業,不必被迂腐的傳統女性道德規範局限。女性的發展在這個時期得到好的轉變。

圖三16

圖三16

圖四17

圖四17

《時事畫報》從創刊始至終刊,先後發表的政治時事社會新聞畫和各類漫畫高達4,000餘幅。畫報中內容多樣,除了對時事的紀錄亦有小說板塊等,它更會刊登照片。清末時期社會的女性問題一直是熱點關注話題,《時事畫報》的內容之多,其中亦有不少有關清末女性的圖畫,並且集中於對傳統的陋習的批判和女性在革命中的活動紀錄。

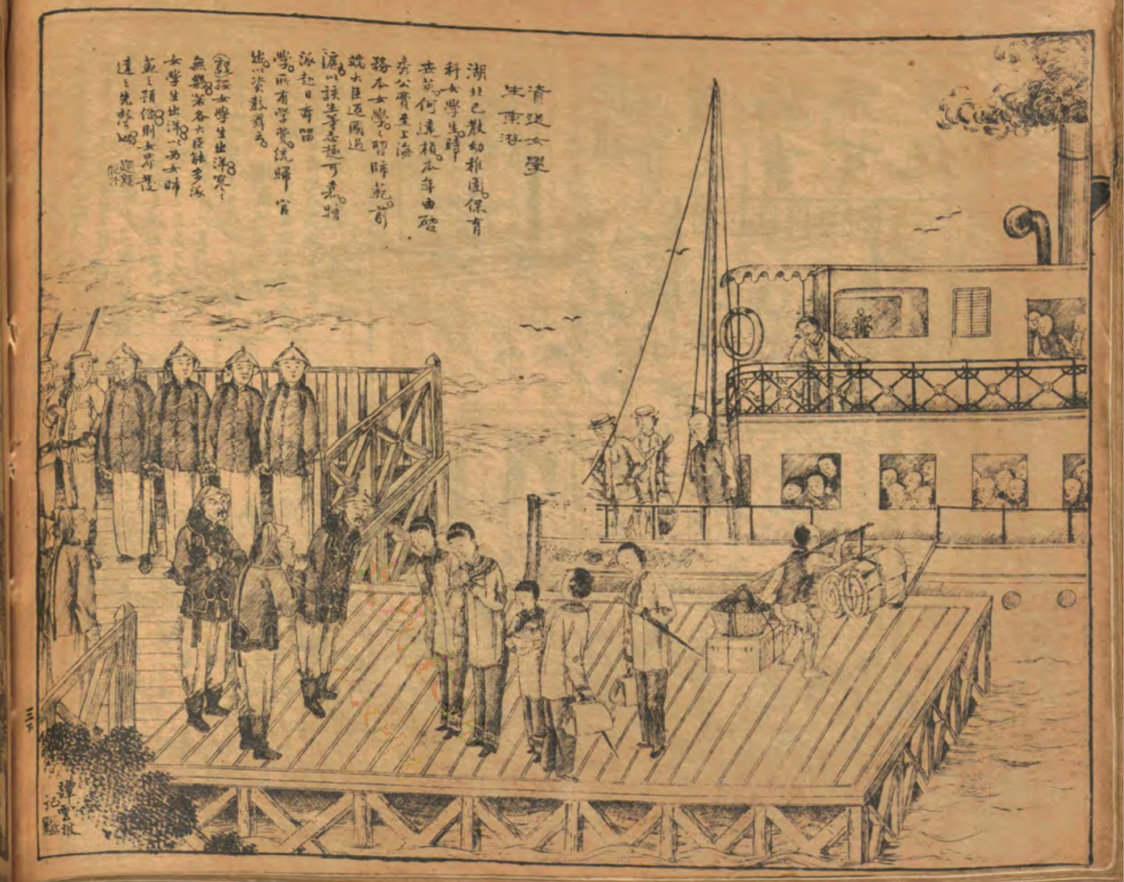

第一點,《時事畫報》和《點石齋畫報》一樣,同樣關注晚清時期的女性教育,打開民智到清末時仍然是有識之士的目標。在《時事畫報》裏有許多有關清末女性參與教育的紀錄,例如:《時事畫報》1906年22期「資送女學生東遊」(圖五)18:湖北解散幼稚園保育科,五名女學生在岸邊等待前往上海的船隻,先去女學堂學習,學習後可派往日本學習,學費統歸官出。官員積極派女學生到東洋學習不同知識,提升女子的教育水平,在圖畫中的船中也有女性出現。

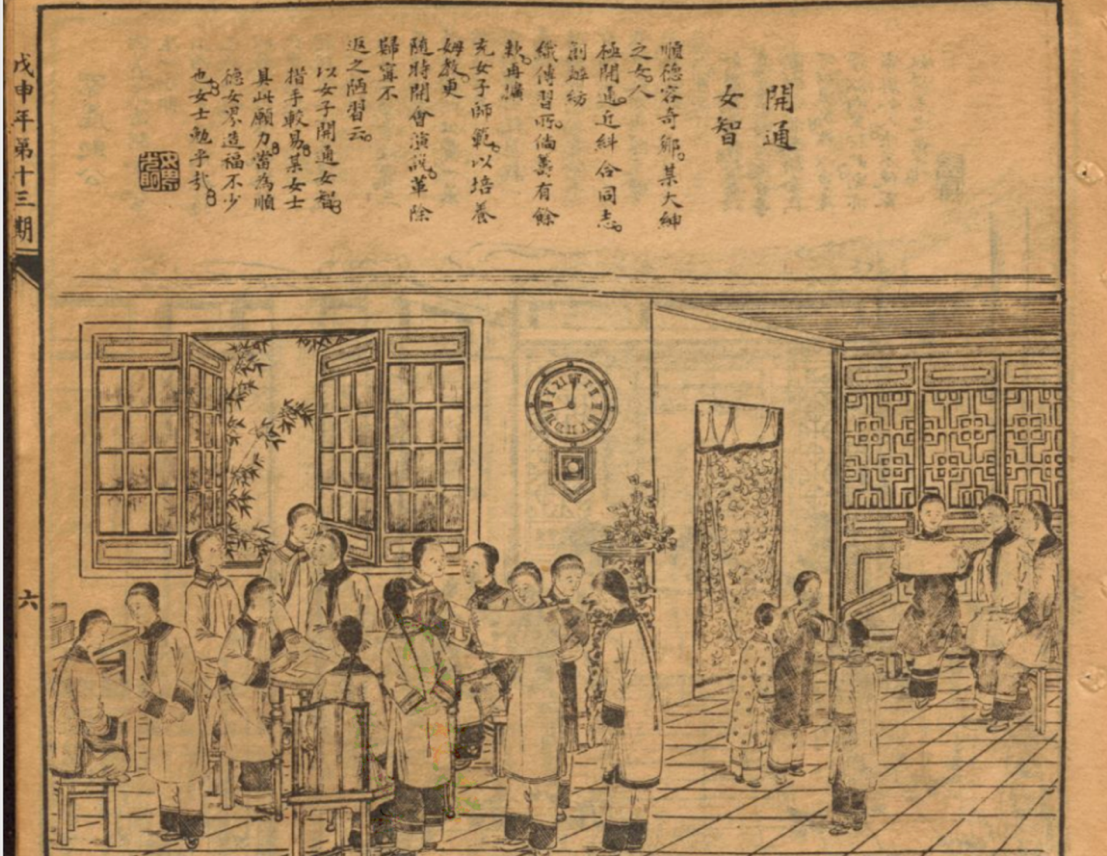

除此,在1908 年第13 期中刊登一篇「開通女智」之畫報(圖六)19,闡述廣東順德容奇鄒某大紳之女人,擴充女子師範以培養女性教育人才,隨時開會演說,革除陋習。正如上海中國女學堂一樣主張以女子開通女智,為清末的廣東女性提供教育幫助,以達廣開女智。

再者,《時事畫報》在1908年第十四期中紀錄了清末時期的「女學展覽會」(圖七)20滬南竹行弄城東女學社,並於初一初二兩日開辦一次藝術展覽會,展出本校以及外校的成績品,展出之作品皆為女子所創作,藝術作品的數目繁多,可見當時清末的女性學習用心的程度,並且此次舉辦女學展覽會能夠有效宣傳女子教育,吸引更多女子加入女學學習,以便提升廣東女性的教育水平。

圖五

圖六

圖七

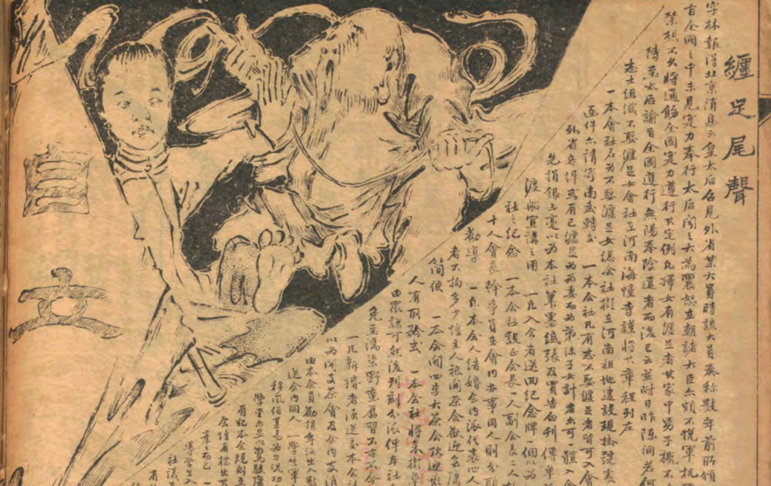

除了提倡女性教育之外,《時事畫報》更刊登了對於傳統的女性約束的批判。在清朝封建禮教的陋習中,虐婢、守寡、納妾、纏足等司空見慣,其中婦女纏足即是其最典型的外在表現。文字記載婦女纏足的歷史可上溯至宋朝,到了清朝的中後期,這種陋習已經成為女性必然的生活慣例。21《時事畫報》作為廣東地區社區改良的先鋒,在畫報中花了不少筆墨去抨擊這種封建傳統的女性陋習。例如:對於女性纏足的陋習的抨擊,在1906年第二十期畫師便畫下女性應放棄纏足的畫像(圖八)22,並透過文字告訴眾多女性,纏足這種陋習已經發展到尾聲,女性應該自立為自己而活,不應為了以前「三寸金蓮」的審美而去纏足,評批纏足的傳統習慣。對於纏足的批評不時都會出現在畫報中包括:「纏足之辱」(圖九)23等。

圖八

圖九

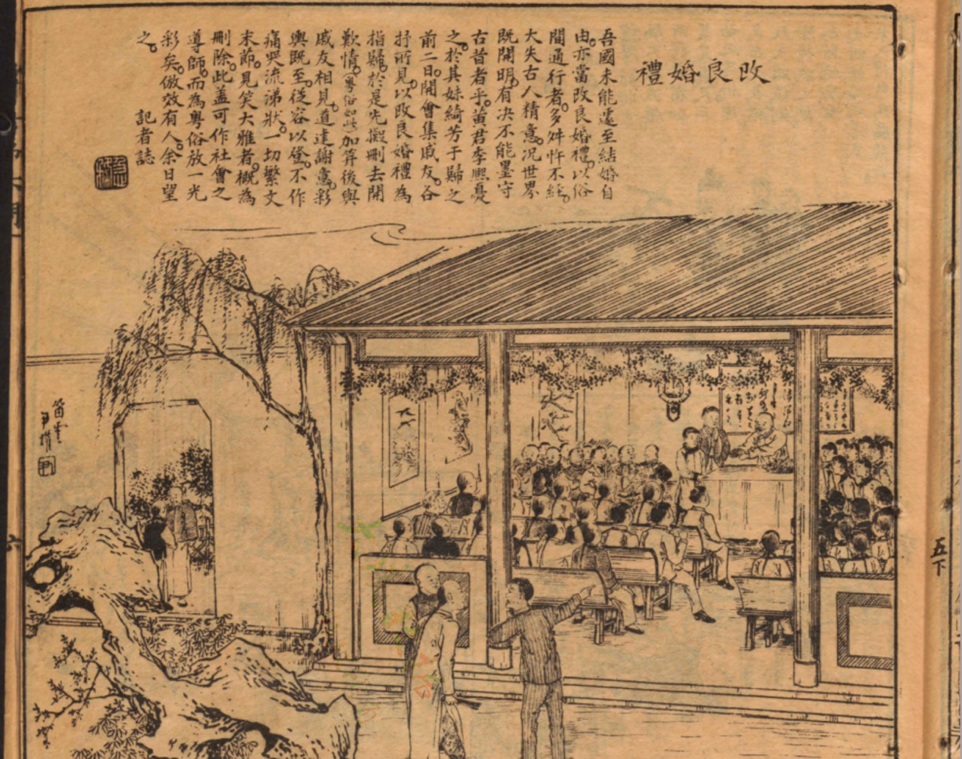

《時事畫報》在清末女性活動紀錄中與其他報紙的不同之處在於它有紀錄清末女性權利方面的活動,包括是社會中的男女平等權利的爭取活動,也有女性在政治權利方面的活動。晚清時期,即便是四方自由平等的思想傳入社會上仍然是存在一定的「男尊女卑」的情況,社會中男人仍然可以三妻四妾,婚約由父母指婚,女性在傳統的婚姻觀念下失去了她們的自主主權。但這種情況在清末時期出現轉變。《時事畫報》1909年第六期登「改良婚禮」(圖十)24一則,抨擊傳統的婚姻觀念並特別提出了改良婚姻的四大措施:「提倡自由結婚」、「提倡再醮」、「禁戒早婚」、「禁戒多妻」25

(圖十)

(圖十)

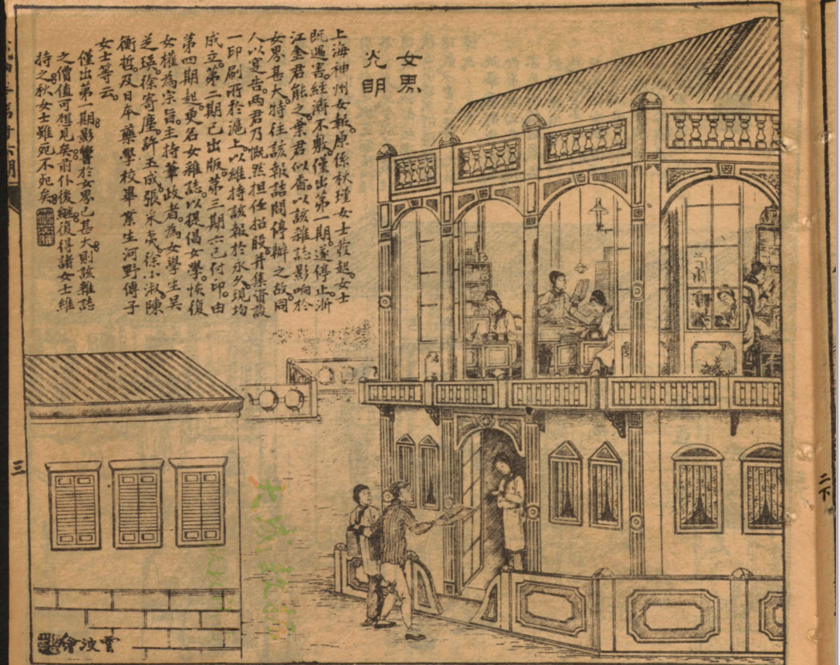

在權利方面,女性也積極爭取參與政治的權利,例如1908年刊登的「女界光明」(圖十一)26描述了女性在政治上做出之貢獻,反映出當時清末女性地位之提升能夠有機會參與與政治相關的活動甚至推翻清朝的革命。 圖十一

圖十一

在《時事畫報》的記載之下,清末時期的女性地位較以往得到進一步的提升。從上海的唯一一間的女子學堂,到廣東民間創辦學堂甚至官方出資給女子出洋讀書,可見官方也開始重視女性的發展。加上女性地位的提升,社會中的人士發覺出傳統婦女陋習的弊端,勇於在報刊中為女性發聲;女性更有資格參與到政治活動,獲得部分的政治權利,是為中國女性發展中的一大步。

總括而言,晚清是中國歷史上一個動盪不安的時期,是為中國由傳統封建走向近現代化發展的重要過程。中國自鴉片戰爭失敗後,國防不斷被列強破壞。西方文化為中國社會帶來不小的衝擊,其中在中國女性地位的發展更加明顯。因西方自由民主的思想傳到上海及廣州令到當地的社會風氣變得開放,減少對女性的約束。使女性有機會接觸教育、開啟民智並且能夠積極參與社會活動,提高女性的獨立性,無須再被傳統「纏足」「多妻共事一夫」的陋習所約束。清末的女性地位較以往提高,從之前完全喪失個人權利,到如今能夠積極爭取男女平權,為後來的女性權益打下基礎,逐步走向現代化。

書籍

1. 〈佛誕進香〉,《點石齋畫報》已集

2. 《平民報之歷史》,載《廣州時事畫報》壬子年三期(1912年10月)。

3. 王洪斌:〈《點石齋畫報》的辦刊特色研究〉,《齊魯藝苑》, 期3(2021), 頁108–113。

4. 宋林林:〈從《點石齋畫報》看晚清社會的變遷〉,《美与时代:美术学刊 (中)》, 期5(2017), 頁134–136。

5. 周安慶:〈晚清《 點石齋畫報》 視野中的古都南京社會風情〉,《東方收藏》,期(8),頁107-113。

6. 夏曉虹:《晚清女性與近代中國》香港:香港中和出版有限公司,2011。

7. 徐沛:《圖像與啟蒙:清末民國畫報教化功能研究》,北京:中國社會科學出版社, 2018。

8. 祝均宙:〈 清末廣東《時事畫報》圖像視野之觀念述評〉,《東亞觀念史集刊》期 6(2014), 頁403–446。

9. 張春田:〈圖像中的性別觀看與女性呈現——以《點石齋畫報》與《吳友如畫寶》為例〉,《蘇州教育學院學報》 期2(2010), 22–25。

10. 郭譽茜:〈《點石齋畫報》看晚清時期上海女性地位的變化〉,《 藝術科技》, 期7(2015), 頁115–115.

11. 陳平原, 夏曉虹:《圖像晚清:《 點石齋畫報》(第二版)》香港:香港中和出版有限公司,2020年。

12. 蒼生: 〈婚姻改革主義〉,《時事畫報》,1908 年,期27,第25-27 頁。

13. 關曉紅:〈清末中央教育會述論〉,《 近代研究》,期4(2000),頁116-140。

14. 大成老舊刊全文數據庫「點石齋畫報」(https://laokan-dachengdata-com.hksyu.idm.oclc.org/magazinfo/?biaoshi=7010044 )。

15. 大成老舊刊全文數據庫「時事畫報」(https://laokan-dachengdata-com.hksyu.idm.oclc.org/magazinfo/?biaoshi=7068912 )。

註釋

1. Johnson, Dale R, “The Prosody of Yüan Drama,” T’oung Pao, Vol. 56, No.1/3 (1970): 96–146.

2. Tian, Min, “Stage Directions in the Performance of Yuan Drama,” Comparative Drama, Vol. 39, No.3/4 (2005): 397–443.

3. Schoenberger, Casey, Music, mind, and language in Chinese poetry and performance: The voice extended (Oxford: Oxford University Press, 2024), 203.

4. 簡貴燈:〈從“曲論”到“劇評”——戲曲批評的一種流變與生成路徑〉,《海南師範大學學報(社會科學版)》,2015年第4期,頁127-132。

5. 張萍:〈試論呂天成《曲品》對傳統戲曲批評觀念的突破〉,《寧波大學學報(人文科學版)》,2006年第6期,頁12-17。

6. 王驥德著,陳多、葉長海注釋:《曲律注釋》(上海:上海古籍出版社,2021年)頁160。

7. 劉二永:〈王驥德“曲”“事”結合機制論〉,《山西師大學報(社會科學版)》,2023年第5期,頁106-112。

8. 陳良運主編:《中國歷代賦學曲學論著選》(南昌:百花洲文藝出版社,2002年),頁777。

9. 劉二永:〈戲曲賓白與曲詞的敘事功能及相互關係〉,《南通大學學報(社會科學版)》,2017年第2期,頁72-77。

10. 陳良運主編:《中國歷代賦學曲學論著選》(南昌:百花洲文藝出版社,2002年),頁715。

11. 程炳達、王衛民編著:《中國歷代曲論釋評》(北京:民族出版社,2000年),頁370。

12. 程炳達、王衛民編著:《中國歷代曲論釋評》(北京:民族出版社,2000年),頁94。

13. 李克和:《明清曲論個案研究》(北京:中國社會科學出版社,2010年),頁54。

14. 陳維昭:〈何良俊的戲曲批評與其“文統觀”〉,《文學遺產》,2013年第3期,頁97-105。

15. 程炳達、王衛民編著:《中國歷代曲論釋評》(北京:民族出版社,2000年),頁244。

16. 陳良運主編:《中國歷代賦學曲學論著選》(南昌:百花洲文藝出版社,2002年),頁877-878。

17. 程炳達、王衛民編著:《中國歷代曲論釋評》(北京:民族出版社,2000年),頁487。

18. 陳良運主編:《中國歷代賦學曲學論著選》(南昌:百花洲文藝出版社,2002年),頁698。

19. 高暢:〈徐複祚《曲論》戲曲理論研究〉,《中國京劇》,2023年第2期,56-59。

20. 陳良運主編:《中國歷代賦學曲學論著選》(南昌:百花洲文藝出版社,2002年),頁817。

21. 胡健生:《中國古典戲劇敘事技巧研究——以西方古典戲劇為參照(上)》(新北:花木蘭文化出版社,2015年),頁20。

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

歡迎留言:

請登入/登記成為會員後留言