唐代女性時尚服飾的演變

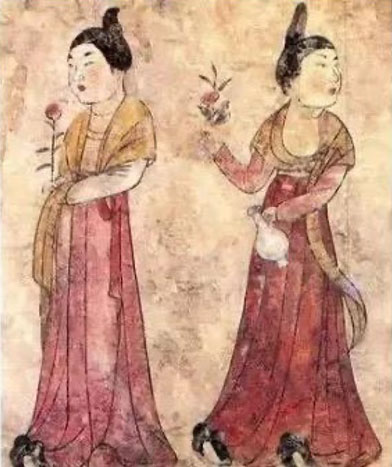

初唐盛唐時期,女性服飾以胡風為主,體現窄衣小袖,高腰束胸,貼臂寛擺齊地的長裙,紅綠條襇,短襦半臂,「小頭鞋履窄衣裳,青黛點眉眉細長。」唐初,常有漢服配以胡帽;胡服中有漢飾的配搭。沈括於《夢溪筆談》中說:「中國衣冠,自北齊以來,乃全用胡服,窄袖緋綠,短衣,有蹀躞帶,長靿靴,皆胡服也。」至唐武德、貞觀時仍然不改,開元中「貴遊仕庶好衣胡服,為豹皮帽,婦人則簪步搖,衣服之制,襟袖狹小。」《安祿山事跡》,可見當時胡服的流行情況。

女性胡服的興衰與唐代地緣政治不無關係。安史之亂後,胡姜風氣影響減弱,待之而起是吐蕃和回訖的影響,回訖服多是翻襟外衣。期時與吐蕃多次戰爭,其後疆界離大唐首都不過數百里;而回訖則助唐平定安史之亂有功,唐希望藉回訖能牽制吐蕃,故結成友好,來往頻繁。回訖族服飾盛行於中後唐,是翻領長袍、寬下擺、窄袖、上身寬大、下擺拖地,喜用大紅錦緞.....大切割剪裁對晚唐「大吊鐘形」服飾有一定程度的影響。

初唐穿胡服和女穿男服盛行,皆因女性地位相對提高,唐文化亦對外開放。其政治、經濟、文化和軍事都處於起飛期,令唐人感到有自信和有優越地位。當安史之亂劃破了盛世大唐後,初唐時期的自信已所剩無幾,隨之而來就是反醒。安史之亂是內憂,安祿山是胡人,唐勢必對胡人文化加以防範,就有排外之想法。中唐以後,國力下降,朝廷處於內憂外患,華夷有別的意識加強,於是士人紛紛求助於儒學。故更重視傳統中國文化,服裝元素亦多加著重華夏傳統的審美觀,這亦反映在服飾上,比如聯珠龍鳳印花圖案,用龍、鳳等傳統圖形代替胡犬、鹿等圖形。同時,胡妝遭到排斥,白居易的《時世妝》講到當時女子畫"繭眉”,整妝是眉黑、面赭、唇紅,這妝扮與儒家思想格格不入。詩中多少反映了文人對胡風的不滿看法,齊來反抗。盛唐以後,女穿男服差不多絕跡。

唐初經歷了貞觀之治及永徽之治後,國家日益富裕,人民生活安定,國家一遍昇平,唐人生活開始奢侈糜爛。唐玄宗先天二年的上元節,有幾千名宫女得到了皇帝的特許出宫逛花燈,她們衣著十分亮麗「衣羅綺,曳錦綉,耀珠翠,施香粉!」裙子用了金縷、刺繡丶印花丶提花錦、雙色條子等工藝。據《舊唐書·高宗本紀》記載「其異色綾錦,並花間裙衣等,糜費既廣,俱害女工。」早在唐高宗時就下了一道禁令,要求反璞歸真,禁止這種奢靡之風。且說,「天后,我之匹敵,常著七破間裙,豈不知更有靡麗服飾,誤遵節也」,意思就是武則天穿的裙子也只有七幅,其他人穿的裙也不能超越此數。但唐睿宗永昌元年(公元689年)的女性裝束仍然奢侈,且愈演愈烈,穿著特别誇張,奢侈之風,欲禁無從。

唐女性服裝演變,可從時尚設計輪廓觀之。唐張鷟《遊仙窟》道:「輝輝面子,荏苒畏彈穿;細細腰枝,参差疑勒斷」。可見,唐初對女性身材和美態看法,要求的是細腰,而且誇張得快勒斷的地步。而武則天時代,也是崇尚高挑身材,像西方九頭比例的模特兒身材。唐既有北朝大胆的遺風,卻夾著江南女子的優柔雅美的味道。

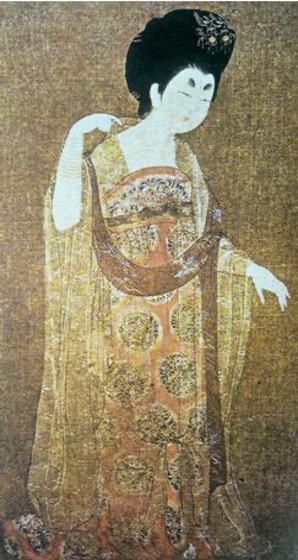

唐玄宗初時女性還是偏向苗條的身形。開元初年,他挑太子妃一事看出「詔力士下京兆尹,亟選人間女子細長潔白者五人,將以賜太子……得三人,乃以賜太子。」《次柳氏舊聞》。選的是「細長潔白」就是說皮膚要皙白,要小蠻腰,而且身材要苗條要高, 唐初,就流行「高挑苗條」外形。而這個偏好於開元後期就慢慢改變了,女性身材慢慢走向豐腴。唐玄宗時,女性服飾設計,基本上慢慢傾向「長啤梨」形了,不見了腰了。在楊貴妃時期,女性更加「以肥為美」為時尚。而裙的設計輪廓則是上衣緊短底胸,下裙是寬散,尤以高腰下多裥褶,有足夠空間藏豐腴身段,而且高腰調校了上下身的比例,視覺上令整體身形更修長。而中唐女裝的袖比初唐寬約一倍之多,白居易《繚綾》詩中寫「廣裁衫袖長製裙,金斗熨波刀剪紋」正正道出這個轉變。蓋因天寶年間,有監安史之亂後,特意去胡化。玄宗曾要求女裝要以寬袖,於是便漸漸流行寬袖了。華貴服飾向來為上層貴族,在大節日或遊玩時所穿。到中唐時,由於社會更經濟發達及富裕,這些華貴服飾就自然地流行於尋常百姓家中,由上流貴族推動下,玩得越來越複雜細緻。富有的就用絹、綾、錦、羅等絲織品,一般的就用棉、麻之類的,但在設計輪廓上,基本不變。到晚唐五代十國時,女裝就越演越浮誇,裙的設計輪廓更寬更長,袖長甚或如裙一樣曳地,裝束成一個「大吊鐘」形。

後人多說楊貴妃有多肥胖多豐滿,因為出土的人俑像、壁畫中的女性形象確是豐腴胖碩的。有史學家在做復原唐代裝束時發現,若要支撐當時寬大又高高髮髻,那女子要重在二百磅左右才行。唐初女性因社會地位提高了,武則天時代,女性和男性,都常常出外玩耍,遊獵打馬球等,因為参與户外活動多,也胖不起來。唐玄宗時,女性地位遠不如武曌時,唐玄宗則喜歡宫中鶯歌燕舞,弦動奏樂,上有好者,下必有甚焉,女性外出的機會少了,深閨簡出,自然就胖起來。隨之起,服裝既要凸顯其美,匿藏其醜,女為悅己者容,袒胸寬衣就應運而生。唐代女裝演變,由初唐在設計學上來看,是從簡約修長窄身到華麗胖碩豐腴,服裝越做越寛濶, 襦裙越來越曳地。袖寛可達四、五尺,而裙裾曳地也是四、五尺之多。從設計形態上的演變,是由唐初的窄長剪裁,經歷長啤梨形,至吊鐘形。

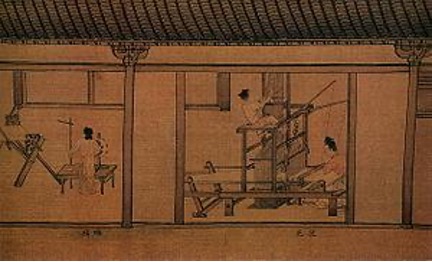

唐代女性服飾之所以流行,最初始於宮廷皇室及宮女們的喜好,在節日或出巡時,打扮得花枝招展,衣冠華麗,百姓仕女看到,爭相打聽及加以仿效,加上詩人畫家經常描寫宮廷和貴族的時尚生活,再給絲綢商賈的推波助瀾,於是便成了一個時尚潮流!唐代紡織業、印染業、縫紉工藝等行業,都由於唐代百姓對服飾時尚的追求,加以絲路對外貿易日益頻繁,帶動好多新思維及挑戰,為了適合市場需要,就要開發新產品及改良舊款式,精益求精,不斷的研發,不斷的改良,不斷的刺激內部市場的同時,又可以促進對外貿易,增加收入,於是帶動整個服飾行業及周邊行業都發達起來。

唐代紡織業非常發達,有官辦及民營紡織坊。楊貴妃時,院中就有七百名織繍工,官設織染署、內八作和掖庭局;又 據《朝野僉載》説:「定州何明遠大富…貲財巨大,綾機五百張。」可見紡織業發展蓬勃。

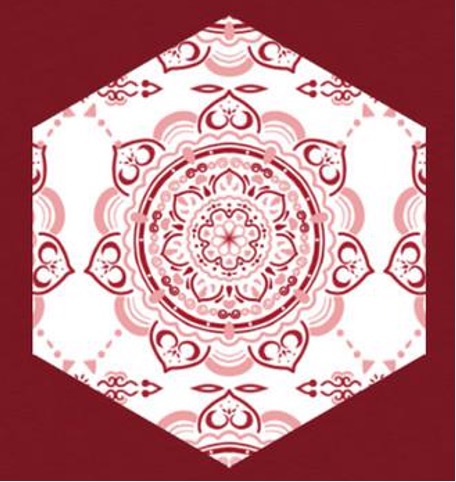

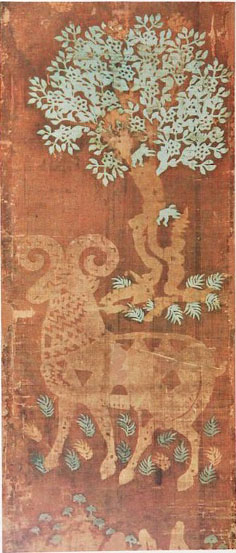

唐代能生產上等的絹、綾、錦、絁、羅、布、紗、綺、褐等紡織品,材料多是絲、棉、麻之類。以絲織品為最重要,花式繁多,蓋因緯錦紡織技術已非常成熟,可以生產更美觀及難度更高的紡織品。布顏色以紅、紫、黃、綠為多; 絳、白、翠、紅也大膽採用,只因植物和礦物染料亦有突破,如用茜草、石榴花、紅花、地黃、槐米、姜黃等植物做出不同程度的紅色及黃色,色彩比以前豐富起來了,奪目爭光。唐代印染織物,十分多姿多彩,有聯珠臥鹿紋、聯殊對龍紋、寶相花紋,變體花紋、孔雀紋等。還有唐染色三寶「夾纈」、「蠟染」、「紮染」工藝了得,產品繁多,琳琅满目。

唐初,衣飾沿襲隋代,比較簡單樸實,花紋都比較平淡,受波斯聨珠紋影響,胡風味較濃。唐初通常不是整件衣服都能看到花紋,只在襟前、袖口、領口等出現;盛唐以後,漸趨浮誇,花紋漸趨細緻,款式繁多,且衣服前丶後幅、袖都會看見花紋。而這時高超複雜的印染技術就可做到漸變色、對比色、和勾邊色!實在比唐初的工藝更高更精細,藝術價值更大;到晚唐時,為了花紋的主題更鮮明突出,差不多整件服飾都鋪滿細緻的花紋了。

大家有沒有想到,唐代的女裝時尚,始於宮庭及貴族交際活動裏,多見於鶯歌燕舞之時,像今天美女在宴會上所穿的晚禮服一樣,有露肩的,有窄衣緊袖的、有V形露溝的、有透視的、有雙色幻錯的......是直身裙、散尾裙、也有是拖尾長裙......。原來千多年前,中國已有這些前衛的設計,已蕴含了視覺幾何學、人體工學、色彩心理學, 是大師級的作品,是鬼斧神工的年代!

韓國女性傳統的高腰散裙,是有著唐初女裝裙的影子; 而日本和服中的織花、染花、繡花及手繪更保存了當時唐代的時尚及工藝, 影響迄今。唐代時尚流行胡服、回訖服,翻領、對襟、束腰窄身、窄袖及錦靴、配以胡帽。翻領及穿靴,在今天也很流行!

現今世界很多一流的時裝設計師, 都有以男服女穿為題材的作品, 顯示出女性的憂酷丶倔強丶堅強、富主見的獨特的清純美。這題材在時裝界內是有著很大發展的空間!偏偏唐人就把它開拓出來, 讓後世的我們可盡情發揮!

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

歡迎留言:

請登入/登記成為會員後留言