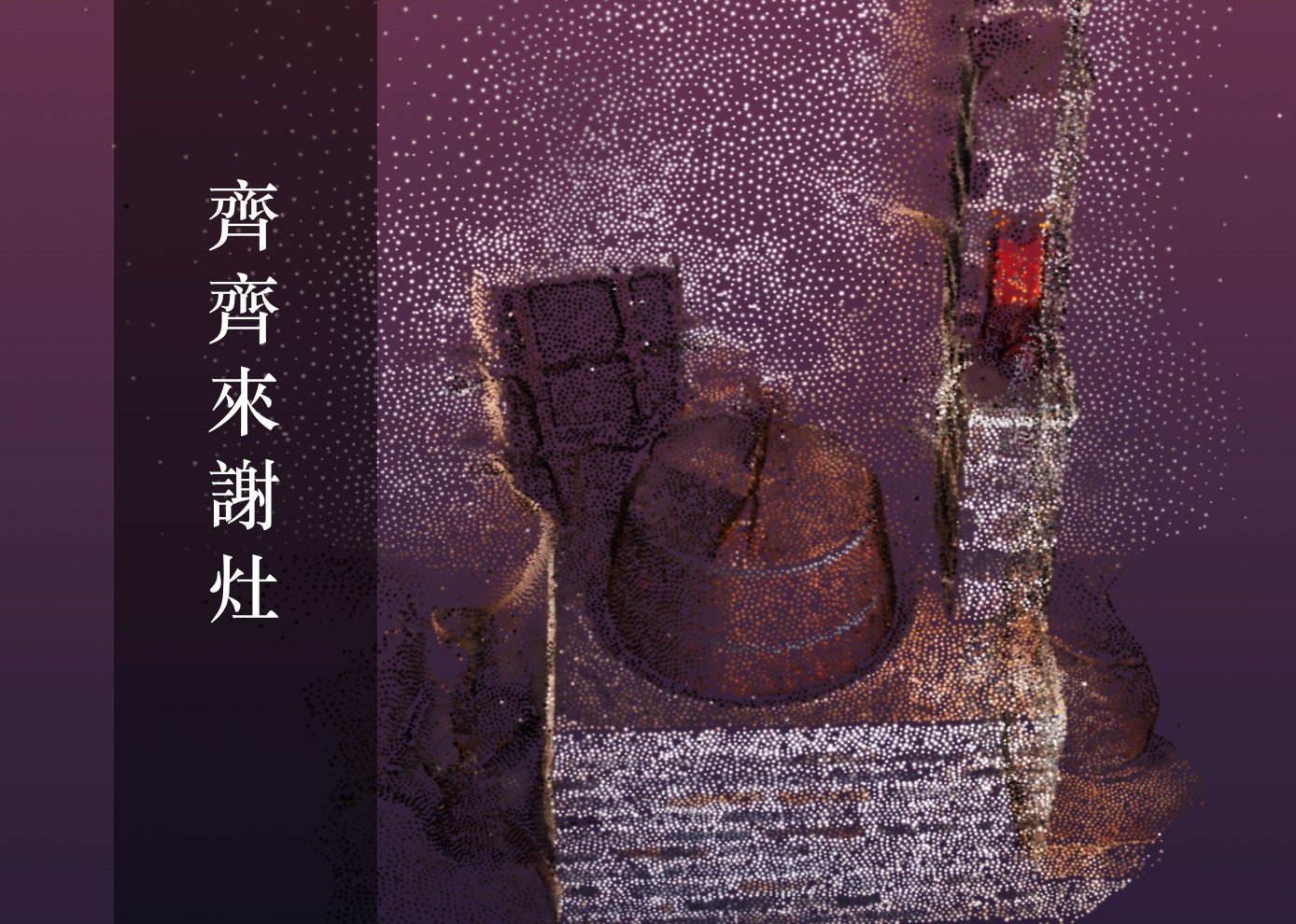

齊齊來謝灶

2025年1月22日及23日,正值臘月(農曆十二月)二十三日及二十四日,中國傳統民間,喜於此兩天禮敬廚房的灶神,所謂「謝灶」也就是「送灶節」。同時,民間又流行「官三民四蛋家五」,就是中央及地方官員於臘月二十三日,民間於二十四日,在船上的蛋家人於二十五日,便「謝灶」。尤憶起兒時住在中環舊式四層唐樓,母親於十二月二十四日,便率領家人禮敬灶神。為何要謝灶神?因為灶神主要工作,是於十二月底往天庭簡述一年的公職,不只是報告神靈自己對每家每戶的福佑情況,也向玉皇大帝,報告此家庭及社區,是否行善事或行不好事情,從而斷定未來一年對每社區及每家庭,施福惠的成果。此是否如如今天地方官員,在年結時,地方官員要往中央述職,報告每地方及社區的發展,有哪些善政,未來一年怎樣協助地方安定及繁榮。

早於先秦經籍《論語》已見有記載民間祭灶儀式,至後漢時,曾有記載有一位陰子方的人,於臘日早上廚房烹調時,見到灶神出現,子方便以家中動物祭祀神靈,此後代代相傳此習俗,日後也致家宅平安,由是民間也約定俗成,於冬天祭祀灶神。又依《中華全國風俗志》指出浙江一帶因為十二月二十四日,為新的一年與舊的一年相交替的日子,故各家祀灶神,以糯米花糖豆粉為貢品。也有文獻記載明、清二代,北方人多在十二月二十三日,南方人多在十二月二十四日,乃至今天的東南亞華人社區多在二十四日祭祀灶君,由此可見,祭灶的日期在中國及海外華人社區也有些異同。

然而,灶神又是哪一位神靈?此沿自古代民間喜以人間生活關係密切的大自然環境為祭祀對像,有灶才有灶神,灶在人間為會發展較完備時才有炊事設備,在灶之前就是用火,便有火塘,最早的灶神就是火神,有大自然雷電現像,雷電撃樹木,有機會出現山火,古代有自然山火,很難撲滅,由是古人對火產生敬畏,其後先民發現可以取火,以火驅走野獸及其他入侵者,進而知道可以鑽木生火,方便廚食,在敬畏火的同時,開始祟拜及善用火。而在宗教文化上,也是先有火神後有灶神。因為先民生活安定下來,建屋及因炊事技術的改進,便出現了灶。早期的灶是把火塘圍築成半圓形,有灶口,上置陶釜,也有一種活動式的陶灶,把陶制成灶具,可以移動及在灶具內生火,上也可以置陶釜,以上原始灶形及灶具,均見於距今七千年前後的河姆渡文化、仰韶文化陶品製成品。原始先民認為萬物皆有靈性,因為灶及灶具與烹調食物有關,由是供奉為神靈,希望對人間給予保護,視灶為神,並進行神靈人格化,及後演變成為各種人格化的灶神形像。

依唐代人段成式《酉陽雜俎》指出灶神名隗,形狀如美女,又姓張,名單,為天帝汝來人間負責監察的工作,所以在每戶對這位神靈產生敬畏,祭祀神靈,希望這位神靈向上天玉帝多說好話,原是在夏天祭灶,至東漢後才改在冬季祭灶。依學者認為可能是與冬天農業已停下來,農民正在休息,所以有多些時間祭祀,及感謝神靈一年的照顧農作物,感恩神靈的宗教活動甚有關係,故祭灶神就是把神靈送往天上的祭祀活動。再依學者指出灶神也與農業社會的養蠶事業有關,在浙江一帶農村曾有送灶為蠶花,迎灶為迎蠶花,以為送灶祈求蠶業豐收。

民間送灶前夕,多喜歡把舊年的灶神像取下,除去灰塵,並進行曬乾,以便進行祭灶時焚燒順利,灶神也能夠順行升天。而祭祀灶神的祭品各地也有不同,有些人家用蒸熟的豬頭、鮮魚、豆沙等祭品,也有用糯米,又有些人民用清水來祭灶,現時較喜用糖果,供奉神靈,主要滋潤神靈的咀巴,所謂「甜甜咀巴說好話」,希望神靈向天帝說好話。此外,灶神較少在寺廟出現,古代在民間的家庭均祭祀奉灶神,把此神靈與家中的門神、井神一起供奉,主要也負責保護家中各人的安定生活。還有,民間在送灶神往天庭後,在除夕,即年三十晚,便迎灶神返回家庭,故不少家庭也大除夕晚上,吃過團年飯後,便向天焚香接灶神回家,又或在家中貼上一張木刻版印上灶神像。

在現代社會,地方官雖不多舉行送灶神及送灶節,但不少民間家戶仍有送灶習俗,而且也具有當代的普世價值,除去了宗教思想外,更可以警惕世人小心行事,不可以犯法,上天是有監督你們的行為。

參考資料

1. 王世禎:《中國節令習俗》(台北:星光出版社,1981)。

2. 林素英:《歲時禮俗文化論語》(台北:台灣師大出版社,2020)。

3. 宋兆麟、李露露:《中國古代節日文化》(北京:文物出版社,1991)。

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

歡迎留言:

請登入/登記成為會員後留言