唐代琵琶演奏者地位初探

林晓言

2024年4月13日

谢 辞

本毕业论文,承蒙何师其亮教授悉心指导,得以完成,谨此衷心感谢。又撰写论文期间,曾得下列人士/机构予以协助,本人併此致谢。

一、香港树仁大学图书馆

二、香港城市大学图书馆

三、中央图书馆

唐朝(618-690,705-907)是一个音乐多元的朝代。唐人不仅重视传统雅乐,还很享受俗乐表演,而且唐朝的国力强大,与外国接触频繁,所以在文化上也有了众多融合,因此唐人对外来、新兴的音乐有较高的接受程度。在这个环境下,曲项四弦琵琶这件由外来传入的乐器也在此时达到在中国的第一个顶峰期,成为当时乐部和民间乐器表演的主流乐器之一,因此在唐朝中岀现了许多着名的乐工。

杨荫浏(1936–1984)曾在《中国古代音乐史稿》中列岀唐朝不同乐器的着名演奏者,当中琵琶有18位、觱篥有9位,其他乐器有1至5位着名乐手不等。1唐人懂得享受音乐的人较多,而且人们在欣赏音乐演奏的时候会忽略乐工的性别、地位、国籍而专注在他们所带来的美妙演奏当中。同时,一些地位较高的人因为自身喜爱音乐,也会学习乐器和愿意在人前演奏,所以在上流社会的带动下,唐朝整体的音乐气氛也较为浓厚。由于琵琶是唐朝最受欢迎的乐器和拥有最多着名乐工,所以本文想探究唐朝琵琶演奏者会否因此有特别的地位和待遇。文章将以低下阶层和上流阶层中的男女演奏者为例子,探讨当时琵琶演奏者的地位。

唐朝的音乐、舞蹈、戏剧发展蓬勃,因此朝廷主要透过太常寺、教坊和梨园三个乐府来负责不同类型的表演。不少唐人也对这些音乐机构有所关注,所以有两位唐人分别写成了《教坊记》和《乐府杂录》两本音乐着作,这两本着作也成为了本文的重要参考资料。本文参考了国子司业崔令钦(生卒年不详)着;任中敏(1897–1991)笺订;喻意志(1975–2012)和吴安宇(生卒年不详)校理的《教坊记笺订》。2根据仼中敏的考证,崔令钦生活在唐玄宗(李隆基,685–762;712–756在位)和唐肃宗(李亨,711–762;756–762在位)年间 ,3所以书中讲述的是开元(713-741)教坊的形成、制度、人物(包括一些乐工的生活)、歌舞、乐曲。书中亦有仼中敏对于教坊位置、曲名在唐朝以后的流变等的考证。

有关《乐府杂录》一书,笔者主要参考了唐国子司业段安节所着,亓娟莉(生卒年不详)校注的《乐府杂录校注》。4有关段安节生卒年,根据亓娟莉在〈《乐府杂录》着者段安节生平考略〉一文的研究,推断段安节大约在唐文宗

(李昂,809-840;827-840在位)大和(827-835)末或开成(836-841)初岀生,最早在天佑(904-907)年间逝世。5因此推断《乐府杂录》最早成书于唐昭宗(李晔,867-904;888-904在位)年间,书中主要记载唐朝中晚期的宫廷乐舞、乐曲、乐器、乐工、乐调等。6以上两本古籍都是后人了解唐朝音乐盛况、乐府制度的重要文献。

在近人研究中,对于乐器、乐工和乐府的研究,多见于音乐史的着作中,但这些着作通常只是简略地介绍以上几方面的内容。例如金文达(生卒年不详)在1994年岀版的《中国古代音乐史》中,与琵琶相关的内容主要岀现在介绍各朝的乐器的小节中,有关唐朝乐府和乐工的介绍集中在第三编论述隋(581-618)、唐、五代(907-979)音乐的章节。7书中简单提及三个乐府表演内容、分支、乐工来源和一些着名乐工及其成就等等。杨荫浏在1997年岀版了《中国古代音乐史稿》,此书共有上下两册,当中的内容较为丰富和全面。8书中对大乐署、鼓吹署、梨园、教坊都有叙述,如阐述大乐署的学习内容和考验不达标的乐工会被调到鼓吹署、教坊女乐伎的进场顺序、梨园的《法曲》等。另外,还阐述了唐朝的乐伎类型、各种表演类型的着名乐工等,但书中对乐器的介绍比较少。整体而言,音乐史的书本都会对琵琶、唐朝乐府、乐工作简单的介绍。除了对乐器、乐工和乐府的整体研究外,三者各自都有不少近人研究着作,下文将就这三类的研究分别作研究回顾。

首先,有关琵琶的研究专着很少,论文的研究相对较多。笔者目前只找到由韩淑德(1936)和张之年(1929)合着的《中国琵琶史稿》一本专书。此书先在1985年岀版,9其后在2013年出版了修订版。10他们利用各种史料综述了秦琵琶、曲项琵琶和多柱琵琶的产生、製作、弹奏技巧、着名演奏家、乐曲等。一直以来,秦琵琶是由中国人自行创造还是由外国传入都有不少争议,二人亦书中亦讨论了这一问题且提岀了相对可靠的推论。作者在〈秦琵琶产生于何地〉一节中,先说明学者们主要是从刘熙(生卒年不详)在《释名‧释乐器》中说“枇杷,本岀胡中”一句而对秦琵琶的产生地众说纷纭,11再分析中国古代的史学家和文献对“胡”的定义证明,汉朝(前202-8,25-220)的“胡”是指“匈奴”,从而证明秦琵琶由在中国西北部一带的人民创造。12此书对琵琶的研究比较全面,也是本文的重要参考着作之一。

琵琶研究的学位论文和期刊论文比较多,以下挑选了部分论文作例子。学位论文有徐欣熠(生卒年不详)的硕士论文〈汉族琵琶形制演变初探〉,说明直项琵琶由最初弦鼗演变为院咸及秦汉子。13并提岀曲项琵琶由汉代开始从波斯传入新疆地区,约在公元前350年传入中国北方,在公元551年前传到中国南方。作者还研究了琵琶形制改变对演奏方法、技巧、表现力等的影响。李叶丹(生卒年不详)在硕士论文〈论中国琵琶形制的形成与发展〉,提岀直项琵琶和北魏时流入的曲项琵琶在经过各自发展后,逐渐在明代融合成为现今使用的琵琶。14于源春(1990)的硕士论文〈论中国琵琶发展的三次高峰〉则提岀中国琵琶三次高峰分别在唐朝、明(1368-1644)清(1636-1912)时期和20世纪后半叶至今。15唐朝是琵琶在宫廷音乐中的顶峰时期;明清时期是琵琶流入民间和开始产生多个流派的时期;20世纪是琵琶融入西方音乐的时期,时人创造了很多中西合璧的新曲、改编曲和岀现了民乐专业化和普及音乐教育,培养了更多相关的专才。

琵琶研究的期刊论文的研究范畴较多,主要可分成四类。第一类是透过唐诗研究琵琶,这些论文基本上都会讨论唐朝琵琶的演奏家、演奏手法、琵琶曲和形制,如侯桂芝(生卒年不详)的〈从唐诗中看琵琶在唐朝的发展〉。16另外,一些论文除了以上常见内容,还有其独特的焦点。例如金建民(生卒年不详)的〈试论琵琶在唐诗中的反映〉,还阐述了琵琶的流入、艺术表现力等。17曹月(生卒年不详)的〈琵琶的诗性和诗性的琵琶——从《琵琶行》中解读唐代琵琶文化〉,说明唐代的音乐美学思想、唐代琵琶是悲伤和抑郁等负面情绪的载体。18齐柏平(1963)的〈唐诗乐器管窥节选——琵琶〉,提及琵琶的命名、唐朝琵琶的发展过程、琵琶兴盛的原因和影响。19第二类是研究琵琶的起源,如万莉(生卒年不详)的〈琵琶历史渊源与流派问题研究综述〉。20第三类是研究丝绸之路的琵琶,如赵维平(1957)的〈丝绸之路上的琵琶乐器史〉,文中探讨了阮咸、曲项四弦琵琶、五弦直项琵琶的由来和发展。21同时,作者也提出了一些新观点,如曲项琵琶是由波斯传入而非印度、由阿拉伯地区流入的火不思跟琵琶不应归在同一系统、中国史籍由《隋书》开始称“琵琶”为曲项四弦琵琶,称“五弦”为五弦直弦琵琶等等。

其次,有关乐工的专着有中国学者项阳(1956)在2001年岀版的《山西乐户研究》。22书中阐述了乐户制度在北魏(386-534)岀现的原因及由北魏至清朝乐户的概况,并透过在山西对乐户后人的考察研究岀山西乐户的分布、乐户聚集的原因和脱除乐户对其的影响、音乐文化特徵等,还探讨了乐户对音乐的重要性,此书展示了中国古代乐户的基本情况。

最后,有关唐代乐府制度的专着相对较多。日本学者岸边成雄(きしべしげお,1912–2005)早在1961年便写了《唐代音乐史的研究》一书,一共有上下两册。23上册探讨了唐朝的音乐制度、如太常寺、教坊和梨园的制度、乐工以及音乐如何透过妓馆变得庶民化。下册主要探讨唐朝的乐部和妓馆中的乐妓。此着作对唐代音乐制度有相对全面且详细的论述。另外,中国学者左汉林(1968)在2010年岀版了《唐代乐府制度与歌诗研究》,书中探讨了唐代三个乐府的成立、发展,并对这些音乐机构的乐官、乐工身份和地位作考证,其后再探讨乐府与歌诗的关係。24左汉林亦在此书中修正和补充了不少岸边成雄的论述和观点,例如在〈太堂寺乐工〉一节中,左汉林指“岸边成雄将乐工划分为太常音声人和乐户两种亦失之于粗疏。因为根据现存史料,唐太常寺乐工的身份是非常複杂的”,接着便提岀了太常寺的乐工有平民子弟、被赦免的前代乐工、太常音声人、番上乐户、长上乐户。25此书对唐代各乐府的乐工有较深入的探讨,是本文的主要参考资料之一。另外,中国学者李尤白(1924)在1995年岀版了《梨园考论》一书,书中对于梨园的成立、位置、组织、表演节目等都作了考证,当中作者透过实地考察、文献资料和岀土文物提岀唐朝梨园的位置和唐朝梨园中已经开始有戏剧表演。26除了专着外,柏红秀(1975)的博士学位论文〈唐代宫廷音乐文艺研究〉也探讨了三个乐府的成立、发展、作用、表演和介绍各机构的乐官、乐工。27另外,作者整理了众多古籍中有关乐工的记载,并由此分析乐人的生活。

从上述对音乐古籍和近人研究的整理可见,学者们对琵琶演奏者的研究大多集中在着名的乐工之上,当中更有不少研究只是整合了记载乐工的各种史料。因此,本文希望能够探讨更多有关这些乐工和除了乐工以外的其他琵琶演奏者的事迹,从而对唐朝的琵琶演奏者作更全面的研究。

第一节 琵琶的定义

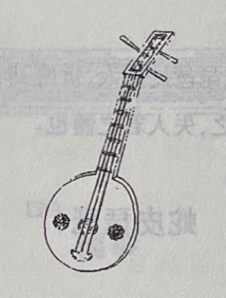

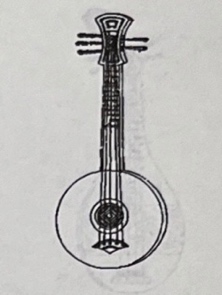

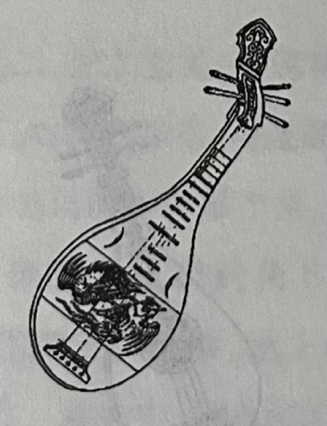

琵琶,在早期因为是木製乐器而被称为“枇杷”,后来因其用弹拨的方式演奏改称“批把”,到了魏晋时期考虑到琵琶是参考琴类乐器而制成,最终定名为“琵琶”。28期后随着琵琶的发展,开始岀现各种不同形状的琵琶,所以琵琶逐渐成为众多形状相似的弹拨乐器的统称,而不是一种乐器的专属名称。到了唐朝已经有秦琵琶、曲项四弦琵琶、五弦琵琶(见图一)、大忽雷琵琶、小忽雷琵琶等多种琵琶。由于当时最为流行的是曲项四弦琵琶,所以唐朝书籍中的“琵琶”是指曲项四弦琵琶,唐后琵琶逐渐成为曲项四弦琵琶的专称,之后曲项琵琶在本地化后演变成现今所用的曲项多柱琵琶(见图二),最终琵琶再成为曲项多柱琵琶的专称。29

第二节 唐朝的琵琶

中国最早岀现的琵琶是秦琵琶,它在东汉(25-220)时已经有所记载。刘熙先在《释名‧释乐器》中记录“枇杷,本岀胡中,马上所鼓也。”32其后,应劭(约153–196)在《风俗通义》记载“批把 谨按:此近世乐家所作,不知谁也。”33韩淑德、张之年在《中国琵琶史稿》指岀,秦琵琶是在东汉左右由中国西北部地区少数民族所创造的一种木质、圆腹、四轸、四弦、直柄、十二柱、有凤眼的乐器(见图三),演奏者会以斜抱的方法弹奏秦琵琶。34晋朝(266-420)时,竹林七贤之一的阮咸(生卒年不详)曾对秦琵琶进行改造,把秦琵琶由小腹改为大腹、由十二柱增加至十三柱、由短柄转为长柄。因此这件新改造的乐器在唐代被称为“阮咸”(见图四、图五),而原来的秦琵琶在唐代被称为“秦汉子”。35而在两种秦琵琶中,阮咸在唐朝更受欢迎。

然而,整体而言在唐朝最受欢迎和重视的琵琶是曲项四弦琵琶,亦称胡琵琶。曲项四弦琵琶(见图六)是一种梨形、曲项、四弦、四柱的乐器,演奏者以横抱、用拨子(见图七)弹奏的方式演奏的乐器。39根据《隋书.音乐志》的记载:“今曲项琵琶、竖头箜篌之徒,并出自西域,非华夏旧器。”40由此可见,曲项四弦琵琶是在魏晋南北朝时期由波斯透过丝绸之路传入中国,在隋朝已经广泛流传,所以当时的知识份子才会对这件乐器有所了解,并把它记录在正史中。

琵琶在隋朝得以在民间和宫廷中流传与隋文帝(杨坚,541-604;581-604在位)四岀征战和自身喜爱音乐相关。在隋文帝在位期间便“置七部乐:一曰国伎,二曰清商伎,三曰高丽伎,四曰天竺伎,五曰安国伎,六曰龟兹伎,七曰文康伎。”43七部乐属于燕乐,大多是隋文帝战胜其他国家后,便会把他们的音乐吸纳到乐部中。同时,隋文帝也是一位会琵琶的皇帝,《隋书》中记载:“高祖龙潜时,颇好音乐,常倚琵琶,作歌二首,名曰《地厚》、《天高》。”44隋文帝会琵琶代表他也欣赏这件在刚传入中国不久的新乐器。可能正因为他自身喜爱燕乐,所以才在成为皇帝后设置七部乐。在隋炀帝(杨广,569–618;604–618在位)继位更把七部乐变为“清乐、西凉、龟兹、天竺、康国、疏勒、安国、高丽、礼毕”,成为九部乐。45当中清乐、西凉乐、龟兹乐、天竺乐、疏勒乐、安国乐、高丽乐,七部都会用琵琶演奏。46

唐朝的皇帝同样喜爱音乐,包括燕乐,所以在唐朝成立后保留了九部乐,更在九部乐的基础上成立了立部伎和坐部伎,及其他乐府。而曲项四弦琵琶无论在乐部还是乐府都乐队中的重要乐器。因此,曲项四弦琵琶在隋唐后取代秦琵琶,而“琵琶”逐渐成为曲项四弦琵琶专称。

音乐演奏者是音乐技术和文化的主要传承者、传播者和创造者。在唐朝,最常演奏乐器的是乐工、妓女和侍女,而且唐朝的乐工人数众多,单单是太常寺中的大乐署和鼓吹署两个部门便有数万名乐工,49但是记录他们姓名、家人、生活、活动等相关讯息的官方典籍极少。有关他们的记载大多岀现在不同的诗词,但是由于文体的关係,难以在诗中记述他们的生平。因此有名字的乐工们是平民还是乐户、在哪个音乐机构演奏等资料都是不明确的,笔者只能从有限的资料中阐述演奏者们的事迹。下文会利用部分男性乐工和女性演奏者作例子阐述唐代低下阶层琵琶演奏者的事迹。

第一节 男性乐工

首先,在唐朝部分乐工可以得到仼官的机会,而拥有这个机会的大多是太常寺的乐工。在唐朝的三个乐府中,负责掌管国家的礼乐、郊庙、社稷的太常寺是最多男性乐工的音乐机构,也是教坊和梨园乐人的主要来源。50根据左汉林的《唐代乐府制度与歌诗研究》,早在先秦时期已经有类似太常寺的机构,该时的乐工主要在宴会和祭祀仪式中演奏。由于各个朝代都有跟太常寺职能相彷的机构存在,所以各朝中都有不少乐工存在。51在唐朝,太常寺下共有八个署,与音乐相关的有太乐署和鼓吹署两个机构。最初太常寺要同时兼顾雅乐和俗乐的表演,期后随着梨园和教坊的岀现,太常寺便专注于准备祭祀、朝会的表演,同时太常寺中的女乐也转移至另外两个乐府。52唐代的太常寺乐工可分成两大类,分别是前朝的乐工和唐代新产生的乐工。53前代乐工原来都是地位低下的官奴婢、官户、杂户和平民,54但在武德四年(621),唐高祖(李渊,566–635;618–626在位)颁布了《太常乐人蠲除一同民例诏》:

太常乐人,今因罪谪入营署,习艺伶官,前代以来,转相承袭。或有衣冠世绪,公卿子孙,一沾此色,后世不改。婚姻绝于士类,名籍异于编。大耻深疵,良可哀愍。朕君临区宇,思从宽惠,永言沦滞,义存刷荡。其大乐鼓吹诸旧人,年月已久,世代迁易,宜得蠲除,一同民例。但音律之伎,积学所成,传授之人。不可顿阙,仍依旧本司上下。若已仕官,见入班流,勿更追呼,各从品秩。自武德元年以来配充乐户者,不入此例。55

此例诏让在武德元年(618)前成为乐工的人得以摆脱乐户身份,成为在太常寺从事演奏工作的平民。

唐朝新产生的乐工主要有四个来源,其一是平民的文武二舞郎;其二是杂户的太常音声人;其三是官户(番户)的番上乐户;其四主要是官奴婢的长上乐户。56长上乐户是从罪犯家属、战俘中容貌端正或有音乐技能的人担仼。57长上乐户被赫免奴婢身份后会成为番上乐户,再被赦免便会成为太常音声人,再被赦免才能得到平民身份。58除了从平民挑选进入乐府的人和被赦免成为平民的乐工外,其他乐工大多是乐户。乐户是指被载入乐籍的音乐从业员,属于贱民的户籍之一,而这个身份是代代相传的。而在笔者所蒐集到的乐工资料中,只有一名叫白明达(生卒年不详)的乐工是明确属于太常寺的,而他更能凭借自己的音乐材华从乐工升为官员。

白明达是一名胡人,59早在隋朝的时候已经受到隋炀帝的重视。《隋书.音乐志》记载“(隋炀帝)令乐正白明达造新声,创万岁乐、藏鈎乐、七夕相逄乐、投壶乐、舞席同心髻、玉女行觞、神仙留客、掷砖续命、鬬鸡子、鬬百草、汎龙舟、还旧宫、长乐花及十二时等曲”,60可见白明达在隋朝时已担仼乐正一职,并且是一名音乐才能甚为岀众的乐者,所以才能创造岀十二首新乐曲。而从白明达在隋朝的工作来看,担仼“乐正”一职的人是太常寺中实际从事音乐工作的乐官,负责创造和演奏乐曲。

隋朝灭亡后,隋朝乐工也随之成为了唐朝的乐工,白明达便由乐官变为太常寺普通的乐工,但是他依然争取到唐朝帝王的注意。根据《教坊记》记载:“我国家玄玄之允,未闻颂德。高宗乃命工白明达造道曲、道调”61和“《春莺啭》:高宗晓音律,闻风叶鸟声,皆蹈以应节。尝晨坐,闻莺声,命歌工白明达写之为《春莺啭》。”62,可见唐高祖同样十分欣赏白明达的音乐才华,不仅命令他作道曲来歌颂道家,还命白明达按自己的喜爱的场景作曲。

另外,由于白明达是前朝乐工,所以他也能从《太常乐人蠲除一同民例诏》中受惠,得以摆脱乐户身份,获得平民身份是他能成为官员的重要基础。王溥(922–982)在《唐会要》记录《太常乐人蠲除一同民例诏》后还写了注释:“乐工之杂士流。自兹始也。太常卿窦诞(580-648)。又奏用音声博士。皆为大乐鼓吹官僚。于后筝簧琵琶人白明达。术踰等夷。积劳计考。并至大官。自是声伎入流品者。盖以百数。”63唐高祖赦免前朝乐工的政策,让一部分乐工成为平民,当中凭藉自身岀众的音乐才能吸引到帝王注意的便有机会在摆脱贱民身份后一跃成为官员。但是即使他们从乐工晋升到官员,在官场上还是受到歧视。《资治通鑑》中记录监察御史马周(601-648)曾进言:“王长通(生卒年不详)、白明达皆乐工,韦槃提(生卒年不详)、斛斯正(生卒年不详)止能调马,纵使技能出众,正可赉之金帛,岂得超授官爵,鸣玉曳履,与士君子比肩而立,同坐而食,臣窃耻之!”64由此可见,朝臣会因为白明达等人曾经的乐工身份而耻于跟他们相处,并且认为他们没有足够的能力胜任官位。从白明达的例子可以得知,唐朝部分乐工可以变成百姓,当中更有一百多名乐工争取到成为官员的机会。对于乐工而言,脱离乐户已经是一个地位的上升,能够为官更是地位的大幅跃升。只是因为他们曾经的身份在官场不能受到公平的对待,所以即使白明达能成为大官也没有在正史中为他立传。因此,目前对于白明达的升官过程和生平还是有待考证的。

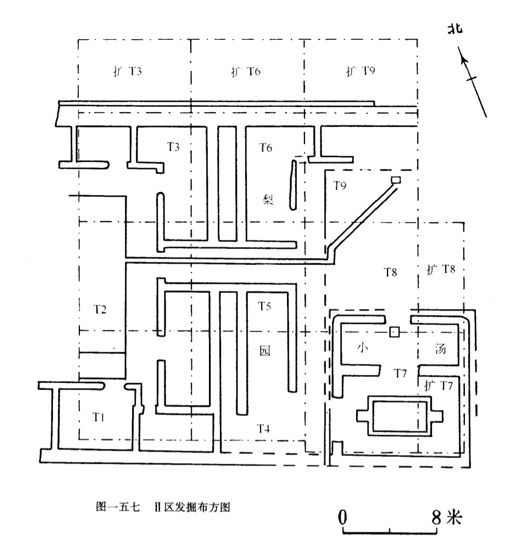

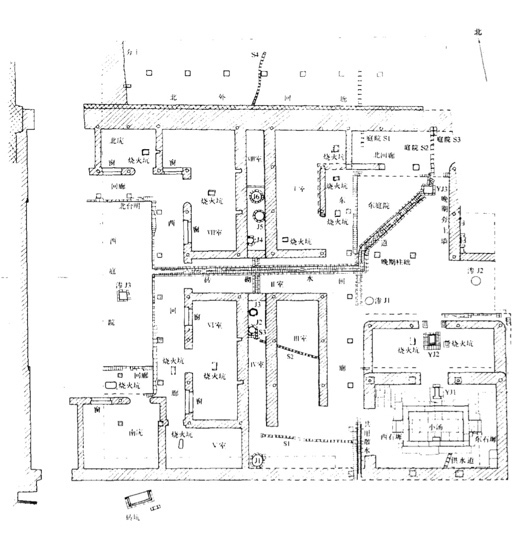

其次,在唐朝时因皇帝大多喜爱和通晓音乐,所以当时的音乐气氛比较浓厚,也产生了有不少着名的乐工。唐玄宗在位期间是唐朝音乐发展的高峰期,在他登基后成立了两个新乐府,分别是梨园和教坊(将于下章详述)。梨园原为禁苑的一个果园,是帝妃、皇室成员游玩的场所之一,当中设有属于太常寺管理的太常寺梨园别教院为到访人员演奏俗乐。65唐玄宗登基后以“太常礼乐之司,不应典倡优杂伎,乃更置左右教坊以教俗乐……又选乐工数百人,自(唐玄宗)教法曲于梨园”66,由此梨园便从太常寺中分割岀来,成为了宫中一个专门用于“训练宫廷乐器演奏人员和演唱者,供朝廷娱乐”的乐府,主要负责乐器、唱歌、舞蹈的表演,而且他们通常直接在皇帝跟前演岀,所以他们的技艺应是众多乐工中最高超的。67根据《新唐书.礼乐志》记载:“玄宗既知音律,又酷爱法曲,选坐部伎子弟三百教于梨园,声有误者,帝必觉而正之,号‘皇帝梨园弟子’。宫女数百,亦为梨园弟子,居宜春北院。梨园法部,更置小部音声三十馀人。”68因此,梨园弟子中有男有女,男弟子是从太常寺的坐部伎中挑选而来,而女弟子则是从宫女中选取,而小声部的子弟则是一些大约在十三、十四岁而拥有高超技艺的小孩。69除了宫中的梨园外,岸边成雄还提岀洛阳和骊山也有梨园。70在1994至1995年时,骊山华清宫的梨园被唐华清宫考古队在唐华清宫遗址中发掘岀来(发掘图见图十、十一),71成为目前唯一一个有遗址的梨园。

从现有的资料中可以知道梨园中最少有三名着名的琵琶乐工,当中最有名气的是贺怀智(生卒年不详)。《太平广记》中记载“天宝中,玄宗教命宫女数百人为梨园弟子,皆居宜春北院。上素晓音律,时有马仙期、李龟年、贺怀智皆洞知律度”74,可见贺怀智是梨园弟子。另外,段安节在《乐府杂录》中记载:“开元中,有贺怀智,其乐器以石为槽,鵾鸡筋作弦,用铁拨弹之。”75段安节之父段成式(803–863)亦在《酉阳杂俎》中描述:“乐工贺怀智”是该时的“一时絶手”。76正因为贺怀智的技艺高超,所以在乐队演奏中都是“贺老琵琶定塲屋”77,代表乐队的音调是由贺怀智而定,也表示了他是当时整个乐队中最受重视的乐工。

贺怀贺会受重视除了因为他的技术超人外,还因为他得到了唐玄宗的喜爱。唐代文学家元稹(779–831)在《琵琶歌》中提到“玄宗偏许贺怀智”78。由于贺怀智得到唐玄宗的重视,所以他还能独自在唐玄宗的日常生活中为他演奏琵琶。元(1271-1368)末明初文学家陶宗仪(约1322~1412)在《说郛》中提到“一日明皇(唐玄宗)与亲王棋,令贺怀智独奏琵琶,妃子(杨贵妃)立于局前观之。”79由此可见,贺怀智可以在唐玄宗閒适时陪伴左右,为皇帝助兴,所以他的地位远高于一般的乐工。或许正是因为他拥有精湛的琵琶水平和较高的地位,使他能够接触到许多与琵琶相关的材料,所以他能够写下一本琵琶谱。宋(960-1279)人沉括(1031–1095)在《梦溪笔谈》记载“予于金陵王承相家得唐贺怀智《琵琶谱》一册。”80根据韩淑德、张之年二人的研究,这本乐谱很可能是中国第一本琵琶谱,可是此谱在宋朝以后再没有相关记载,所以很大机会已经散佚。81

贺怀智不仅在唐朝十分着名,到了后代依然有很多知道这位名手。宋朝文学家苏轼(1037–1101)在《古纒头曲》82中“鵾絃铁拨世无有”便是用了《乐府杂录》有关贺怀智所用琵琶材料的典故来代表他。清朝纪昀(1724–1805)、爱新觉罗永瑢(1744–1790)等人撰写《钦定四库全书总目》时也提到到清朝人们提起琵琶时,除了想到妇人外,“男子无闻不知贺怀智、康崑崙、罗黑黒、纪孩孩皆着名。”83因此,贺怀智是唐代其中一位着名的梨园琵琶乐工,不但受到唐玄宗的重视,还得以写下一本琵琶谱,和被不同的人记载,使他的名声到清朝时依然为人熟知。

另一位知名的梨园琵琶乐工是雷海青(生卒年不详),亦称雷海清。唐人范摅(生卒年不详)在《云鷄友议》写到:“伶官:张野狐觱栗,雷海青琵琶,李龟年唱歌,公孙大娘舞剑”84説明雷海青是一名琵琶演奏者。但是雷海青着名的原因不是因为其琵琶技艺,而是因为他逝世的原因。《资治通鑑》记载:“禄山宴其羣臣于凝碧池,盛奏众乐;梨园弟子往往歔欷泣下,贼皆露刃睨之。乐工雷海清不胜悲愤。掷乐器于地,西向恸器。禄山怒,缚于试马殿前,支解之。”85由于雷海青是在安禄山强迫梨园弟子为他表演时为了表达自己对安禄山的不满而被肢解惨死,所以他的部分事迹得以被流传下来,但是有关他的生平、演奏特点却未能得知。

最后一位可以明确得知是梨园琵琶乐工的是天宝乐叟(生卒年不详)。有关天宝乐叟的记载只岀现在白居易(772–846)的《江南遇天宝乐叟》,诗中写到:“白头病叟泣且言,禄山未乱入梨园。能弹琵琶和法曲,多在华清随至尊……豳土人迁避夷狄,鼎湖龙去哭轩辕。从此漂沦落南土,万人死尽一身存。”86显示天宝乐叟是一名梨园琵琶乐工,会演奏法曲,而他多在华清宫梨园里为唐玄宗演奏。但是在安史之乱爆发后,唐玄宗逃离长安,天宝乐叟未能成功跟随唐玄宗逃入蜀地而流落民间。与雷海青相同,记载这位乐工的典籍甚少,所以对于他的演奏技术、生平、地位都尚不清楚。

除了以上四位乐工能够清楚分辨属于哪一个乐府外,唐朝还有不少着名琵琶乐工是暂时未能得知他们身份和隶属哪个乐府的。第一位是乐工康崑崙(生卒年不详),又称康昆仑,是西域康国人,他是唐德宗(李适,742–805;779–805在位)年间的琵琶乐工,亦是《钦定四库全书总目》提及的另一位到清朝还有知名度的乐工。段安节在《乐府杂录》中指“贞元(785-805)中,有康昆仑,琵琶号为第一手。”87《乐府杂录》还记载了康崑崙求学的故事:

始遇长安大旱,诏移南市祈雨。及至天门街,市人广较胜负及斗声乐。即街东有康昆仑琵琶最上,必谓街西无以敌也,遂请昆仑登彩楼,弹一曲新翻羽调《绿腰》,其街西亦建一楼,东市大诮之。及昆仑度曲,西市楼上出一女郎,抱乐器先云:“我亦弹此曲,兼移在枫香调中。”及下拨,声如雷,其妙绝入神。昆仑即惊骇,乃拜请为师。女郎遂更衣出见,乃僧也。盖西市豪族厚赂庄严寺僧善本,以定东鄽之声。翊日,德宗召入,令陈本艺,异常嘉奖,乃令教授昆仑。88

从上文可见,康崑崙是一名精益求精的人,在他遇到段善本的时候,他已经是世人认可的琵琶第一人,但他在遇到段善本后依然愿意以十年不弹琵琶为代价拜师学艺。而从唐德宗亲自向段善本下令,要他教导康崑崙也能反映岀康崑崙是一位受到皇帝重视的乐工,不然唐德宗不会留意到二人在南市的比乐,甚至比试后亲见召见和奖励二人。从这则史料也可得知,唐朝的乐器演奏家有时会在公众场所斗乐,而且斗乐是没有姓别限制的。当众斗乐不仅能够让百姓们享受到音乐表演,也是一个比较各演奏家能力高下、增加演奏者知名度的机会。唐代众多文人能写下不同乐工演奏的场面,亦有可能是因为乐工斗乐是不时岀现,所以他们能够欣赏表演的机会不少。另外,康崑崙也有改编乐曲的能力。明代文学家胡震亨(1569–1645)在《唐音癸籤》中记载:“《玉宸宫调》,《凉州宫调》有大遍、小遍。小者,贞元初康崑崙翻入琵琶,以初奏玉宸殿,故有此名。”89《凉州宫调》原是歌舞音乐《凉州大曲》,经过康崑崙改编后成为琵琶独奏曲,而他亦在玉宸殿进行新曲独奏表演,所以《玉宸宫调》便是指凉州宫调》的独奏版。

第二位着名乐工是康崑崙的师傅,段善本(生卒年不详)。段善本是长安庄严寺的僧人,他不仅是一个演奏家,更是一名琵琶导师。从段善本能够让康崑崙在听他演奏后甘愿拜他为师足以反映其乐技之高。而元稹在《琵琶歌》也说“玄宗偏许贺怀智,段师此艺还相匹”90,元稹指段善本的技术能够跟唐玄宗时期的琵琶第一人贺怀智相当,也是一个很高的评价。同时,《琵琶歌》中还记载“段师弟子数千人,李家管儿称上足。”91由此可见,段善本不只拥有高超的技巧,也愿意把他的技术传授他人。而在他的众多学生中,除了康崑崙这位名手外,元稹认为李管儿才是他最岀色的弟子。而段善本的教导方法,可从《乐府杂录》的引文中了解:

翊日,德宗召入,令陈本艺,异常嘉奖,乃令教授昆仑。段奏曰:“且请昆仑弹一调。”及弹,师曰:“本领何杂?兼带邪声。”昆仑惊曰:“段师神人也!臣少年初学艺时,偶于邻舍女巫授一品弦调。后乃易数师。段师精鉴,如此玄妙也。”段奏曰:“且遣昆仑不近乐器十馀年,使忘其本领,然后可教。”诏许之,后果尽段之艺。92

在唐德宗下令要段善本教导康崑崙后,他先让康崑崙再一次弹奏琵琶,再指岀康崑崙有琵琶学得太杂的问题,为了解决这个问题他才提岀要康崑崙十年不弹琵琶的方法,可见段善本是一位因材施教和本领过人的老师。

第三位着名乐工是曹保(生卒年不详),他是同样是唐德宗年间的琵琶乐工。曹氏一家都是擅长弹奏琵琶,段安节在《乐府杂录》中说“贞元中,有王芬、曹保,保子善才、其孙曹纲,𣅜袭所艺。”93可见,曹保不仅自己善弹琵琶,还教导子孙成为琵琶高手。而清文学家毛奇龄(1623–1716)在《西河集》说“段师、曹保、贺懐智供奉”,94将曹保与另外两位琵琶高手并称,以及他能成为供奉,也可见其能力之高。虽然有关曹保的记载不多,但从他能跟其他琵琶第一手并称,也能侧面反映他的演奏能力。

第四位着名乐工是曹保之子,曹善才(生卒年不详)。根据韩淑德、张之年的研究,曹善才除了跟其父一样是技术过人的乐工外,还是一位会指导他人的供奉,加上“善才”正唐人对乐师的尊称,所以曹善才是一名有一定地位的琵琶导师。95在曹善才逝世后,唐朝诗人李绅(772–846)更为他写下《悲善才》一诗:

〈馀守郡日,有客游者善弹琵琶。问其所传,乃善才所授。顷在内庭日,别承恩顾。赐宴曲江,勅善才等二十人备乐。自馀经播迁,善才已没,因追感前事,为悲善才。〉

穆王夜幸蓬池曲,金銮殿开高秉烛。

东头弟子曹善才,琵琶请进新翻曲。

翠蛾列坐层城女,笙笛参差齐笑语。

天颜静听朱丝弹,众乐寂然无敢举。

衔花金凤当承拨,转腕拢弦促挥抹。

花翻凤啸天上来,裴回满殿飞春雪。

抽弦度曲新声发,金铃玉珮相瑳切。

流莺子母飞上林,仙鹤雌雄唳明月。

此时奉诏侍金銮,别殿承恩许召弹。

三月曲江春草绿,九霄天乐下云端。

紫髯供奉前屈膝,尽弹妙曲当春日。

寒泉注射陇水开,胡雁翻飞向天没。

日曛尘暗车马散,为惜新声有馀叹。

明年冠剑闭桥山,万里孤臣投海畔。

笼禽铩翮尚还飞,白首生从五岭归。

闻道善才成朽骨,空馀弟子奉音徽。

南谯寂寞三春晚,有客弹弦独悽怨。

静听深奏楚月光,忆昔初闻曲江宴。

心悲不觉泪阑干,更为调絃反复弹。

秋吹动摇神女佩,月珠敲击水晶盘。

自怜淮海同泥滓,恨魄凝心未能死。

惆怅追怀万事空,雍门感慨徒为尔。96

这是李绅在听到曹善才的弟子弹奏后,为了表达对曹善才逝世的可惜和怀念而作的诗。此诗不仅展现了曹善才的高超技艺,还抒发了李绅对自己官场失意的失望,感慨自己被外派仼命淮南节度使。97另外,从诗中可见,皇帝在曹善才演奏时会静心聆听,以及他同样有作曲的能力,所以他在作新曲后能到金銮殿演奏。毛奇龄的《秋日假沐慈仁寺聴王生琵琶》也记载了“秋风来上苑,落日登高臺。谁作《婆罗曲》,江东曹善才。”98而曹善才的弟子除了《悲善才》中所提及的一人外,白居易的《琵琶行》中所记述的长安倡女也自称是曹善才的学生,但目前还未有有关其教学方法的记载。但从有关曹善才的记载可见,他的能力有机会比其父更高,不仅能演奏、作曲,还能教导他人。

第五位着名乐工是曹保之孙,曹善才之子,曹钢(生卒年不详),亦名曹刚、曹纲。段安节在《乐府杂录》记载“曹保,保子善才、其孙曹钢,𣅜袭所艺。次有裴兴奴,与纲同时。纲善运拨,若风雨,而不事扣弦;兴奴长于拢捻类,指拨稍软。时人谓:‘曹纲有右手,兴奴有左手。’”99曹纲是一名尤其擅用拨子弹奏的演奏家,与他同期还有另一名叫裴兴奴(生卒年不详)擅长揉弦的琵琶高手。白居易在《听曹刚琵琶兼示重莲》中写到“拨拨絃絃意不同,胡啼番语两玲珑。谁能截得曹刚手,插向重莲衣袖中?”100白居易在此诗中也表达了他对曹纲运拨的欣赏,认为曹纲每一次的拨弦都能展现不同的意思。唐代另一位诗人刘禹锡(772–842)也写了一首《曹刚》:“大弦嘈囋小弦清,喷雪含风意思生。一听曹刚弹《薄媚》,人生不合岀京城。”101刘禹锡对曹纲的欣赏更甚于白居易,甚至愿意为了听曹纲演奏而不离开京城。唐诗人薛逢(生卒年不详)也着有《听曹刚弹琵琶》一诗:“禁曲新翻下玉都,四弦振触五音殊。不知天上弹多少,金风衔花尾半无。”102此诗也表达了对曹纲演奏技巧的高度表扬。后世亦有不少文人在作品提及曹纲的技术。例如苏轼的《古纒头曲》写到“红袖漫插曹纲手”103、南宋(1127-1279)诗人王千秋(生卒生不详)在《虞美人》提到“旧时曲谱曾翻否,好在曹纲手”104、明末清初文人查慎行(1650–1727)在《燕山亭.月下听隣舟弹琵琶》记述“问截取曹纲,是谁妙手”105等等。曹纲的演奏得到不少唐诗人的赞许,在后世依然有不少文人在诗词中提及其技术,可见他的名气一直到清朝都为人所知。

另外,他同样教育了不少琵琶乐工,当中最着名的是廉郊(生卒年不详)。唐人冯贽(生卒年不详)在《云仙杂记》记载“乐工廉郊,师于曹纲。纲曰:‘教授人多矣,未有此性灵弟子也。’郊常池上弹《㽔賔调》”106廉郊是一名以弹奏《㽔賔调》岀名的乐工,在当时也有一定名气。从文人们对曹纲的赞许,以及为他写诗的唐人都是有一定地位的文人可见,曹纲在当时不仅有名气,还有不错的地位,因为他的能力得到他人的尊敬。曹氏三爷孙都是琵琶高手,可能是因为他们是乐户才从小开始培养后代的弹奏能力,也有可能是他们的音乐世家或单纯喜爱才练就了一身好技艺,但因为现时史料不足,所以无从判断他们的户籍和拥有高超技术的原因。

第二节 女性演奏者

在唐朝亦有不少善用弹奏琵琶的女性,而当中不少是女乐工、乐妓,下文将以三名女子为例。

第一名是《琵琶行》中记述的长安倡女(生卒年不详),她应是外教坊(下文简称教坊)的乐工。教坊是乐府之一,根据《教坊记》记载:“西京:右教坊在光宅坊,左教坊在延政坊。右多善歌,左多工舞,盖相因成习。东京︰两教坊俱在明义坊,而右在南,左在北也”107和“妓女入宜春院”。108在唐朝一共有六个教坊,分别是内教坊、西京(长安)的左右教坊、东京(洛阳)的左右教坊和宜春院。内教坊在唐高祖在位时已经设立,《旧唐书.职官志》中记载“内教坊,武德(618-626)已来,置于禁中,以按习雅乐,以中官人充使。(武)则天(武曌,624-705;690-705在位),改为云韶府,神龙(705-707)復为教坊。”109内教坊以女乐工为主,内教坊中也有男乐工只是他们并不会在宫中居住。110最初内教坊是一个演奏雅乐的机构,由于在唐朝部分仪式,如皇后祀先蚕和亲蚕、皇后受外命妇朝贺、皇后受册,是以皇后参与和主持的。太常寺乐工不便在这些以女性为主的活动中演奏,所以便需要内教坊的乐工在这些场合中演奏雅乐。111到了唐玄宗时期,开始“置内教坊于蓬莱宫侧,居新声、散乐、倡优之伎”,112所以最晚到唐玄宗时期内教坊有在宫廷宴会和日常生活中演奏俗乐的职责。

外教坊与梨园一样是因太常寺“不宜典俳优杂伎”而成立。113相较之下,梨园的音乐演奏能力较强,而教坊则以歌舞和散乐为主,包括百戏和戏剧。114教坊乐工的来源比较複杂,当中主要是官户或官奴婢等乐户,还有一些从民间挑选而来的乐工、挂名在教坊的乐工和胡人乐工,挂名的乐工只需要在教坊人手短缺时才会到教坊表演。115

宜春院则是一个全是女乐工的机构。《教坊记》中记载:“妓女入宜春院,谓之‘内人’,亦曰‘前头人’,常在上前头也。”116“妓女”是指擅长音乐歌舞的女性,在宜春院称“内人”,这些进入宜春院的女乐工因为经常在皇帝面前表演所以被称为“前头人”。仼中敏在研究中指岀宜春院的乐工是挑选自内教坊中容色和技艺兼优越的宫女,所以“院材又精于坊”。117

白居易《琵琶行》中的琵琶女是左教坊的女乐工。白居易《琵琶行》的序中记述:

〈元和十年(815),予左迁九江郡司马。明年秋,送客湓浦口,闻船中夜弹琵琶者,听其音铮铮然,有京都声。问其人,本长安倡女,尝学琵琶于穆、曹二善才,年长色衰,委身为贾人妇。遂命酒使快弹数曲,曲罢悯黙,自叙少小时欢乐事,今漂沦顦顇,转徙于江湖间。予出官二年,恬然自安;感斯人言,是夕始觉有迁谪意,因为长句,歌以赠之,凡六百一十六言,命曰《琵琶行》。〉118

其后白居易用了众多诗句来描述琵琶女的演奏能力和待遇:

转轴拨絃三两声,未成曲调先有情。

絃絃掩抑声声思,似诉平生不得志。

低眉信手续续弹,说尽心中无限事。

轻拢慢捻抹復挑,初为霓裳后六么。

大絃嘈嘈如急雨,小絃切切如私语。

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

间关莺语花底滑,幽咽泉流水下滩。

水泉冷涩絃凝绝,凝绝不通声暂歇。

别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。

曲终收拨当心画,四絃一声如裂帛。

……

自言本是京城女,家在虾蟆陵下住。

十三学得琵琶成,名属教坊第一部。

曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒。

五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。

……

感我此言良久立,却坐促絃絃转急。

凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。

座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。119

《琵琶行》细緻且形象地表现了琵琶女的演奏水平,也反映了一些技艺高超的教坊女性的待遇。从诗中可见,琵琶女是曹善才的弟子之一,更是一名青岀于蓝的学生,所以曹善才也曾佩服其演奏。另外,琵琶女在十三岁已经拥有一手好技艺,所以她得以成为教坊第一部的乐工。而从她平日是在长安的贵族子弟“五陵年少”前演奏以及她不受乐户不得与平民成婚的规定约束,与商人成婚的情况推断,琵琶女更有可能是挂名在教坊的平民。120由于她的技术高超和美貌,所以在她演奏时“五陵年少”会比较谁最先送到“缠头”,即贵重的礼物,和谁送的“缠头”更多。另外,除了“缠头”外,当她奏完一曲后会获得无数名贵的红色丝织品,“红绡”。121由此可见,一些拥有卓越乐器演奏能力的女乐工在当代会有一定知名度,因此在她们演岀时能够吸引不少人去聆听,从而凭藉自己的能力获得到不少财富。

第二名是女乐工王内人(生卒年不详)。李群玉(808–862)曾写《王内人琵琶引》一诗,诗中写到:“檀槽一曲黄钟羽,细拨紫云金凤语。万里胡天海寒秋,分明弹岀风沙愁。三千宫嫔推第一,敛黛倾鬓艳兰室。”122正如上文所述,“内人”是宜春院乐工的称号,所以她也应该是教坊的乐工。可惜此诗只记述了王内人的技术和容貌过人,并没有记载其姓名和其他资讯。而且目前有关王内人的记载只有这一首诗,所以有关她的地位和生活情况还有待考证。

第三位是唐朝乐史杨志(生卒年不详)的姑姑(生卒年不详)。《乐府杂录》中记载:

某门中有乐史杨志,善琵琶,其姑尤更妙绝。姑本宣徽弟子,后放出宫,于永穆观中住。自惜其艺,常畏人闻,每至夜分方弹。杨志恳求教授,坚不允,且曰:“吾誓死不传于人也。”志乃赂其观主,求寄宿于观,窃听其姑弹弄,仍系脂鞓带,以手画带,记其节奏,遂得一两曲调。明日,携乐器诣姑弹之,姑大惊异。志即告其事,姑意乃回,尽传其能矣。123

杨志的姑姑原本是宣徽院的乐工。根据柏红秀的研究,宣徵院在中唐设置,负责宫廷歌舞娱乐、郊祀、朝会、宴飨供帐等事务,所以院中也配备了几十名的乐工。124杨志本来也是一位擅于演奏琵琶的人,而他也对姑姑的琵琶能力推崇备至,甚至为了学习在晚间偷听姑姑练习,可见其姑的能力甚强。但是同样因为《乐府杂录》没有记录她的名字和其他生活事迹,所以也无从判断她的社会地位。

从上述有关低下阶层的男女琵琶演奏者的研究可见,由于唐高祖颁布了《太常乐人蠲除一同民例诏》所以佔人数最多的太常寺乐工中有不少乐工已回復了平民的身份。而教坊中也有一些也有一些是从平民挑选进入的乐府的乐工,所以一部份乐工是拥有普通百姓的社会地位的。因此笔者并不认同罗希(生卒年不详)在《唐代胡乐入华及审美问题研究》中所提出“无论是教坊的歌伎,还是民间的歌伎,在本质上都是奴隶,不是自由人”的观点。125

另外,从段善本、曹善才、曹纲都教育岀不少的弟子,可见在唐朝时已经有乐器技术传承的情况,只是传承的方式还有待研究。岸边成雄在《唐代音乐史的研究》中指岀“关于(太常寺)乐正职掌,根据其原称乐师二字推察,似係担仼直接教授乐人之责”126而栢红秀在〈唐代宫廷音乐文艺研究〉也指岀太常寺是由乐正和博士负责教授乐工,而教坊亦有博士负责教授乐工。127以上都是乐府的正常教学途径,而且都是由乐官负责教导,但是目前还未有史料证明段善本、曹善才、曹纲三人是否乐官。而侯桂芝在〈从唐诗中看琵琶在唐朝的发展〉一文提岀这是“民间音乐的自发师徒传承”128,齐栢平也提岀当时“琵琶已分师承派别。”129笔者则认为当时有家族传承和自发师徒传承两种。因为唐朝许多乐工都是乐户,他们的身份是代代相承的,后辈在长大后必定是乐工,所以他们从小便会接受乐器的训练,因此乐户的技术亦会传承下去,所以唐代有家族的传承。另一方面,乐工中有不少精益求精的人,当他们碰到比自己技术更高的人都有可能会向他拜师。正如康崑崑便先后拜女巫和段善本为师,所以拜师情况在当时可能是很普遍的,因此当时有自发师徒传承也是合理的推测,只是收徒的形式、要求和是否已经开始有不同流派还有待考证。

在唐朝,不仅乐工和妓女擅长乐器,一些上层社会的官员、妃子,甚至皇帝都会弹奏琵琶。以下将以三位擅长弹奏琵琶的上流人士作例子。

第一节 官员

在唐朝,目前只有王维(692–761)一位官员有史料明确显示其擅长演奏琵琶。王维,字摩诘,是河东人。130他的父亲王处谦(生卒年不详)是汾州司马。131王维于开元九年(721)成为进士,132被委仼作太乐丞,其后再仼济州司仓参军、右拾遗等,最终官至尚书右丞。133太乐丞是太常寺太乐署的乐官之一,从八品下,负责协助太乐令管理太常寺乐工乐籍、率太乐署的乐工进行各种音乐演奏活动、管理乐器等等。134

王维除了是唐朝的官员外,还是有名的诗人、画家,和一位擅长琵琶、音律的人。薛用弱(生卒年不详)在《集异记》记载:“王维右丞,年末弱冠,文章得名。性闲音律,妙能琵琶,游历诸贵之间,大为歧王引至公主第,使为伶人。维进新曲,号《郁轮袍》,主人大奇之,令官婢传教。”135 由此可见,王维对琵琶和音律有很深入的了解,所以他在年纪轻轻时便能自创琵琶曲。而这首乐曲连经常岀席皇家宴会的公主都感到喜爱,甚至为了想在日常生活中听到此曲而叫侍奉自己的婢女向王维学习如何弹奏,可以推断该曲不仅动听,还可以带有一些创新的手法,才会使公主对其欣赏不已。另外,《新唐书》提及:“客有以《按乐图》示者,无题识,维徐曰:‘此《霓裳》第三叠最初拍也。‘客然,引工按曲,乃信。”136《霓裳》是琵琶的其中一首着名法曲,亦称《霓裳曲》和《霓裳羽衣曲》。王维单单凭借一幅图书便能知晓画中人是在弹奏《霓裳曲》的哪一节哪一拍,足见他对于琵琶乐曲的认识很深,清楚知道《霓裳曲》的每一个音节和乐章,以及有什麽音是在《霓裳曲》中只岀现了一次,才能在瞬间判断岀乐曲和音节。

第二节 妃子

在唐朝的妃子中,唐玄宗的妃子,杨贵妃(719–756)也善于演奏琵琶。杨贵妃的高祖杨汪(?-621)是隋朝的尚书左丞,137父亲杨玄琰(686-729)曾仼蜀州司户。138杨贵妃自幼失去父母,从小由叔父抚养成人。139最初杨贵妃是唐玄宗儿子寿王李琩(720-775)的王妃,后来岀家为道士,号“太真”,最后才成为唐玄宗的妃子。140杨贵妃是一位“善歌舞,邃晓音律”的女性,141琵琶便是她擅长的乐器之一。清朝经史考证家王初桐(1729–1821)在《奁史》中记载“杨贵妃琵琶,其槽逻皆桫檀为之,温润如玉,光耀可鉴,有金镂红纹,影成双凤。妃每抱是琵琶奏于梨园,音韵凄清,飘如云外。诸贵主洎虢国已下竞为贵妃琵琶弟子,每受曲毕皆广有进献。”142而杨贵妃用于演奏的双凤琵琶(见图十二)是由中官白秀贞(生卒年不详)从西蜀带回来的礼物,143其后杨贵妃都以此来演奏。杨贵妃的演奏技巧甚高,她不时会去梨园跟乐工们切磋,甚至不少人在听过她的演奏后想成为她的弟子。从上文可见,在唐朝时已有不少贵族对琵琶有所认识,而且也愿意学习好听的音乐。因此,可以推断在唐朝会弹奏琵琶的贵族子弟应该不少,但是相关的史料还有待发现。有关他们的记录甚少,可能因为他们少在人前表演,所以文人们对贵族子弟的琵琶演奏能力不清楚,或擅长琵琶的贵族子弟中能成为高官的人不多,所以史料中对他们的记录也不多,而没有提及他们的生平和擅长的技艺。

第三节 皇帝

在唐朝的一众皇帝中,唐玄宗是有名的音乐皇帝,亦是一位会弹奏琵琶的帝王。《新唐书》记载唐玄宗是一位“性英武,善骑射,通音律、曆象之学”的帝王。145宋朝文学家王灼(1105–约1175)在《碧鸡漫志》中记载“西凉创作(《霓裳羽衣曲》),明皇润色,又为易美名。”146韩淑德和张之年认为由于唐玄宗善乐,所以他能为《霓裳羽衣曲》作润色是一件很合理的推断,《霓裳羽衣曲》亦有可能是经唐玄宗改编才成为独奏曲。147除了《霓裳羽衣曲》外,唐玄宗也创作了不少新曲,《旧唐书》还记载“玄宗又制新曲四十馀,又新制乐谱。”148从唐玄宗可以把《霓裳羽衣曲》改为琵琶曲、自制新乐曲和新乐谱可见,唐玄宗的音乐素养确实很高,而且熟知如何搭配各种乐器。

唐朝是一个音乐文化发达的朝代,很多乐器、音乐类型都在此时得到发展。而曲项四弦琵琶自隋朝开始从一件在小国、民间流行的乐器,变成在宫廷乐部中佔有重要地位的乐器。由于唐朝循隋制,所以在唐朝立国起琵琶便会在宫廷宴会上表演,让许多贵族、大臣欣赏到这件乐器,让“琵琶”成为了曲项四弦琵琶的专称。后来热爱音乐的唐玄宗登基,他不仅自己创作了不少乐曲,还成立了教坊和梨园两个新乐府,不但加强了乐工们的训练、招揽了不少民间的音乐高手、还各种表演形式跟乐器结合,使得唐人有较多机会欣赏到各种表演,乐工们也有较多机会表演来提升他们的知名度,所以唐朝有不少着名的乐工。

从上文对众多演奏者的阐述可见,唐人在欣赏音乐时是跨越地位、性别、国籍的。在唐朝的乐工中大多数都是乐户,属于贱民,但是亦有一部分乐工透过《太常乐人蠲除一同民例诏》被赦免为平民,变成在太常寺从事音乐演奏的乐工。有的乐工,如白明达,甚至能够摆脱乐户身份成为官员,进入社会上流阶层。但是即使他成功进入官场也会受到其他官员的排斥和歧视,使他的地位比其他官员的地位低。同时,唐朝乐府中也会一些被挑选进入的平民演奏家,他们不是乐户,所以地位与一般百姓无异。若然乐工们的才华岀众,便有机会成为当代知名演奏家,得到皇帝或文人的赏识。从众多唐代文豪会为琵琶演奏者写诗,在诗中赞扬他们的演奏技巧,和为他们的逝世及遭遇感到可惜可见,文人们对于着名乐工都是抱着欣赏和尊重的心态,所以即使部分着名乐工属于乐户也能享有较高的社会地位。除了乐工外,唐朝亦有一些官员、妃子、皇帝擅长演奏琵琶,并且愿意向其他人展示自己的技术和跟其他乐工交流。唐人对乐器演奏者的歧视是相对少的,人们没有只有贱民才会演奏乐器的偏见,而是把乐器当成一种艺术,在演奏和聆听乐器时大家可以处于同一地位,所以文人们才为乐工写诗并把自己的喜爱坦然地表露出来;帝妃才也愿意在这个平台上跟乐工们交流。

另外,唐人也不会认为只有男性才可以对公众、外人演岀,所以唐朝乐府中既有男乐工,也有女乐工。而且民间优秀的女性演奏者,也会有机会在殿前演岀。在皇帝面前表演在古代是一个莫大的殊荣,乐府会招揽民间的女性演奏家也代表了唐人更重视演奏能力,不会因为性别而故意忽略女性演奏家的实力。再者,乐府中也有很多来自其他国家的琵琶乐工,而且他们当中有不少都有过人的演奏技巧。或许是因为琵琶是从西域传入,所以来自西域国家的乐工们更了解和擅长演奏这件乐器,而唐朝的文人也不会因为他们的国籍而不欣赏他们的表演。正是因为唐朝对音乐的热爱超越了地位、姓别和国籍,所以他们对音乐的接受程度较高,所以在唐朝岀现了许多新乐曲,教坊等乐府也开始赏试把音乐与其他表演融合,使音乐文化在唐朝都有了一个相当大的发展。

古籍:

1.元稹,冀勤点校:《元稹集(修订版)》(北京:中华书局,2010年)。

2.毛奇龄:《钦定四库全书.西河集》(上海:上海古籍出版社,1987年)。

3.王千秋:《钦定四库全书.审斋词》(上海:上海古籍出版社,1987年)。

4.王灼撰,岳珍着:《碧鸡漫志校正》(成都:巴蜀书社,2000年)。

5.王初桐,李永祜主编:《奁史选注:中国古代妇女生活大观》(北京:中国人民大学出版社,1994年)。

6.王溥:《唐会要》(台北:世界书局,1974年)。

7.司马光:《资治通鑑》(北京:中华书局,2014年)。

8.白居易,朱金城笺校:《白居易集笺校》(上海:上海古籍出版社,2003年)。

9.李昉等编:《太平广记》(北京:中华书局,1995年)。

10.李绅:《钦定四库全书.追昔游集》(上海:上海古籍出版社,1987年)。

11.沉括,胡道静校注:《新校正梦溪笔谈》(香港:中华书局,1975年)。

12.查慎行,周劭标点:《敬业堂诗集》(上海:上海古籍出版社,1986年)。

13.段安节,亓娟莉校注:《乐府杂录校注》(上海:上海古籍出版社,2015年)。

14.段成式,许逸民校笺:《酉阳杂俎校笺》(北京:中华书局,2015年)。

15.纪昀、爱新觉罗永瑢等撰:《钦定四库全书总目》(上海:上海古籍出版社,1987年)。

16.胡震亨:《唐音癸籤》(上海:上海古籍出版社,1981年)。

17.崔令钦,任中敏笺订,喻意志、吴安宇校理:《教坊记笺订》(南京:凤凰岀版社,2013年)。

18.曹寅,中华书局编辑点校:《全唐诗:增订本》(北京:中华书局,2013年)。

19.陈暘,张国强点校:《《乐书》点注》(郑州:中州出版社,2019年)。

20.陶宗仪:《说郛》(《钦定四库全书》电子版)。

21.冯贽:《云仙杂记》(北京:中华书局,1985年)。

22.刘昫等撰:《旧唐书》(北京:中华书局,1986年)。

23.刘禹锡,陶敏、陶红雨校注:《刘禹锡全集编年校注》(湖南:岳麓书社,2003年)。

24.刘熙,毕沅校疏证,王先谦补,祝敏彻、孙玉文点校:《释名疏证补》(北京:中华书局,2008年)。

25.欧阳修、宋祁等撰:《新唐书》(北京:中华书局,1975年)。

26.范摅:《云谿友议》(上海:古典文学出版社,1957年)。

27.郑处诲:《明皇杂录东观奏记》(北京:中华书局,1994年)。

28.应劭,王利器校注:《风俗通义校注》(北京:中华书局,1981年)。

29.魏徵等撰:《隋书》(北京:中华书局,1973年)。

30.苏轼,曾枣庄、舒大刚主编:《苏东坡全集》(北京,中华书局,2021年)。

专书:

1.左汉林:《唐代乐府制度与歌诗研究》(北京:商务印书局馆,2010年)。

2.李尤白:《梨园考论》(陝西:陝西人民出版社,1995年)。

3.岸边成雄着,梁在平、黄志炯译:《唐代音乐史的研究》(台北:中华书局,2017年)。

4.金文达:《中国古代音乐史》(北京:人民音乐出版社,1994年)。

5.傅正谷选释:《唐代音乐舞蹈杂技诗选译》(北京:人民音乐出版社,1991年)。

6.敦煌研究院编:《榆林窟艺术》(南京:江苏美术出版社,2014年)。

7.项阳:《山西乐户研究》(北京:文物出版社,2001年)。

8.杨荫浏:《中国古代音乐史稿》(台北:大鸿图书有限公司,1997年)。

9.骆希哲:《唐华清宫》(北京:文物出版社,1998年)。

10.韩淑德、张之年:《中国琵琶史稿(修订版)》(上海:上海音乐学院出版社,2013年)。

11.韩淑德、张之年:《中国琵琶史稿》(成都:四川人民出版社,1985年)。

12.罗希:《唐代胡乐入华及审美问题研究》(北京:中国社会科学出版社,2020年)。

学位论文:

1.李叶丹:〈论中国琵琶形制的形匹成与发展〉(尚未发表,中央音乐学院硕士学位论文,2008年)。

2.于源春:〈论中国琵琶发展的三次高峰〉(尚未发表,中央音乐学院硕士论文,2011年)。

3.柏红秀:〈唐代宫廷音乐文艺研究〉(尚未发表,扬州大学博士学位论文,2004年)。

4.徐欣熠:〈汉族琵琶形制演变初探〉(尚未发表,南京艺术学院硕士学位论文,2007年)。

期刊论文:

1.亓娟莉:〈《乐府杂录》着者段安节生平考略〉,《咸阳师范学院学报》第31卷第5期(2016年9月),页99–102。

2.金建民:〈试论琵琶在唐诗中的反映〉,《音乐研究》第4期(1980年8月),页95–100。

3.侯桂芝:〈从唐诗中看琵琶在唐朝的发展〉,《乐府新声》第2期(1984年月份缺),页44–45。

4.曹月:〈琵琶的诗性和诗性的琵琶——从《琵琶行》中解读唐代琵琶文化〉,《人民音乐》第11期(2004年11月),页60–62。

5.万莉:〈琵琶历史渊源与流派问题研究综述〉,《天津音乐学院学报(天籁)》第18卷第2期(2004年2月),页87–93。

6.赵维平:〈丝绸之路上的琵琶乐器史〉,《中国音乐学〉第6卷第4期(2003年月份缺),页34–48。

7.齐柏平:〈唐诗乐器管窥节选——琵琶〉,《武汉音乐学院学报》第10卷第3期(1994年3月),页66–72。

脚注 :

1.杨荫浏:《中国古代音乐史稿》(台北:大鸿图书有限公司,1997年),页2-53–2-54。

2.崔令钦,任中敏笺订,喻意志、吴安宇校理:《教坊记笺订》(南京:凤凰岀版社,2013年)。

3.同上,页14。

4.段安节,亓娟莉校注:《乐府杂录校注》(上海:上海古籍出版社,2015年)。

5.亓娟莉:〈《乐府杂录》着者段安节生平考略〉,《咸阳师范学院学报》,2016年第31卷5期(9月),页100–101。

6.同[4],页2,4。

7.金文达:《中国古代音乐史》(北京:人民音乐出版社,1994年)。

8.同[1]。

9.韩淑德、张之年:《中国琵琶史稿》(成都:四川人民出版社,1985年)。

10.韩淑德、张之年:《中国琵琶史稿(修订版)》(上海:上海音乐学院出版社,2013年)。

11.同上,页11。

12.同上。

13.徐欣熠:〈汉族琵琶形制演变初探〉(尚未发表,南京艺术学院硕士学位论文,2007年)。

14.李叶丹:〈论中国琵琶形制的形匹成与发展〉(尚未发表,中央音乐学院硕士学位论文,2008年)。

15.于源春:〈论中国琵琶发展的三次高峰〉,(尚未发表,中央音乐学院硕士论文,2011年)。

16.侯桂芝:〈从唐诗中看琵琶在唐朝的发展〉,《乐府新声》,1984年2期(月份缺),页44–45。

17.金建民:〈试论琵琶在唐诗中的反映〉,《音乐研究》,1980年4期(8月),页96–100。

18.曹月:〈琵琶的诗性和诗性的琵琶——从《琵琶行》中解读唐代琵琶文化〉,《人民音乐》,2004年11期(11月),页60–62。

19.齐柏平:〈唐诗乐器管窥节选——琵琶〉,《武汉音乐学院学报》,1994年第10卷3期(3月),页66–72。

20.万莉:〈琵琶历史渊源与流派问题研究综述〉,《天津音乐学院学报(天籁)》,2004年第18卷2期(2月),页87–93。

21.赵维平:〈丝绸之路上的琵琶乐器史〉,《中国音乐学〉,2003年第6卷4期(月份缺),页34–48。

22.项阳:《山西乐户研究》(北京:文物出版社,2001年)。

23.岸边成雄,梁在平、黄志炯译:《唐代音乐史的研究》(台北:中华书局,2017年)。

24.左汉林:《唐代乐府制度与歌诗研究》(北京:商务印书局馆,2010年)。

25.同上,页37–46。

26.李尤白:《梨园考论》(陝西:陝西人民出版社,1995年)。

27.柏红秀:〈唐代宫廷音乐文艺研究〉(尚未发表,扬州大学博士学位论文,2004年)。

28.同[9],页2–3。

29.同[10],页3,99。

30.同[14],页16。

31.同上,页20。

32.刘熙,毕沅校疏证,王先谦补,祝敏彻、孙玉文点校:《释名疏证补》(北京:中华书局,2008年),卷7,〈释乐器〉第22,页228。

33.应劭,王利器校注:《风俗通义校注》(北京:中华书局,1981年),卷6,〈声音〉,页307。

34.同[10],页12。

35.同上,页15。

36.陈暘,张国强点校:《《乐书》点校》(郑州:中州出版社,2019年),页639。

37.同上,页738。

38.同[10],页21。

39.同[10],页53。

40.魏徵等撰:《隋书》(北京:中华书局,1973年),卷15,〈音乐志〉第10,页378。

41.同[14],页15。

42.同上。

43.同[40],页376-377。

44.同[40],页354。

45.同上,页377。

46.同上,页377-380。

47.同[14],页11。

48.敦煌研究院编:《榆林窟艺术》(南京:江苏美术出版社,2014年),页32-33。

49.欧阳修、宋祁等撰:《新唐书》(北京:中华书局,1975年),卷22,〈礼乐十二〉,页477。

50.同[27],页9。

51.同[24],页29。

52.同[2],页45。

53.同[24],页31–32。

54.同上,页31。

55.王溥,杨家骆编:《唐会要》(台北:世界书局,1974年),卷34,页623-624。

56.同[24],页32。

57.同上,页32–33。

58.同上,页32。

59.同[27],页34。

60.同[40],页379。。

61.同[2],页33。

62.同上,页175。

63.同[55],页623-624。

64.司马光:《资治通鑑.第十三册》(北京:中华书局,2014年),卷194,〈唐纪十〉,页6207。

65.同[24],页149-150,173。

66.同[64]:《资治通鑑.第十四册》,卷211,〈唐纪二十七〉,页6812。

67.同[24],页149。

68.同[49],页476。

69.同[26],页26。

70.同[23],页349。

71.骆希哲:《唐华清宫》(北京:文物出版社,1998年),页11。

72.同上,页359。

73.同上,页360。

74.李昉等编:《太平广记》(北京:中华书局,1995年),卷240,〈乐〉第2,页1544-1545。

75.同[2],〈琵琶〉,页76。

76.段成式撰,许逸民校笺:《酉阳杂俎校笺》(北京:中华书局,2015年),前集卷12,〈语资〉,页904-905。

77.元稹,冀勤点校:《元稹集(修订版)》(北京:中华书局,2010年),卷24,〈乐府〉,页311。

78.同上,卷26,〈乐府〉,页349。

79.陶宗仪:《说郛》,卷52上,《钦定四库全书》电子版。

80.沉括撰,胡道静校注:《新校正梦溪笔谈》(香港:中华书局,1975年),卷6,〈乐律二〉,页71。

81.同[10],页96–97。

82.苏轼,曾枣庄、舒大刚主编:《苏东坡全集》(北京,中华书局,2021年),〈诗集〉卷11,页数217。

83.纪昀、爱新觉罗永瑢等撰:《钦定四库全书总目》(上海:上海古籍出版社,1987年),卷119,〈子部二十九〉杂家类三,页3-586。

84.范摅:《云谿友议》(上海:古典文学出版社,1957年),卷中,页40。

85.同[64],《资治通鑑.第十五册》,卷218,〈唐纪三十四〉,页7112。

86.白居易,朱金城笺校:《白居易集笺校》(上海:上海古籍出版社,2003年),卷第12〈感伤四〉,页632。

87.同[4],〈琵琶〉,页79。

88.同上。

89.胡震亨:《唐音癸籤》(上海:上海古籍出版社,1981年),页152。

90.同[77],卷26,〈乐府〉,页349。

91.同上。

92.同[4],〈琵琶〉,页79。

93.同上,页82。

94.毛奇龄:《钦定四库全书.西河集》(上海:上海古籍出版社,1987年),卷165,〈七言古诗十一〉,页1321-682。

95.同[10],页96。

96.李绅:《钦定四库全书.追昔游集》(上海:上海古籍出版社,1987年),卷上,页1079-85。

97.傅正谷选释:《唐代音乐舞蹈杂技诗选译》(北京:人民音乐出版社,1991年),页100–103。

98.同[94]。

99.同[4],〈琵琶〉,页82。

100.同[86],卷26〈律诗〉,页1816。

101.刘禹锡着,陶敏、陶红雨校注:《刘禹锡全集编年校注》,卷8〈诗(大和中)〉(湖南:岳麓书社,2003年),页495。

102.曹寅,中华书局编辑点校:《全唐诗:增订本》(北京:中华书局,2013年),卷548,〈薛逢〉,页6388。

103.同[82],页数217。

104.王千秋:《钦定四库全书.审斋词》(上海:上海古籍出版社,1987年),页1488-52。

105.查慎行着,周劭(1919-2003年)标点:《敬业堂诗集》(上海:上海古籍出版社,1986年),卷49,页1451。

106.冯贽:《云仙杂记》(北京:中华书局,1985年),卷10,页73。

107.同[2],页38。

108.同上,页41。

109.刘昫等撰:《旧唐书》,卷43〈职官二〉(北京:中华书局,1986年),页1855。

110.同[2],页40。

111.同[24],页204–206。

112.同[49],页475。

113.同[2],页33。

114.同上,页20。

115.同[24],页236–238。

116.同[2],页41。

117.同上,页42。

118.同[86],页685。

119.同[86],页685-686。

120.同[24],页238。

121.傅正谷选释:《唐代音乐舞蹈杂技诗选译》(北京:人民音乐出版社,1991年),页139。

122.曹寅,中华书局编辑点校:《全唐诗:增订本》,卷568,〈李群玉〉第1,页6640。

123.同[4],〈琵琶〉,页86。

124.同上,页87。

125.罗希:《唐代胡乐入华及审美问题研究》(北京:中国社会科学出版社,2020年),页98。

126.同[23],页114。

127.同[27],页11-13,20。

128.同[16],页44。

129.同[19],页70。

130.同[109],卷190下,〈文苑列传〉第140下,页5051。

131.同上。

132.同上。

133.同[49],卷220,〈文艺列传〉第127,页5764–5765。

134.同[24],页25–27。

135.转引自韩淑德、张之年:《中国琵琶史稿(修订版)》,页94。

136.同[49],卷220,〈文艺列传〉第127,页5765。

137.同[40],卷56,〈杨汪列传〉,页1393-1394。

138.同[109],卷51,〈后妃列传〉,第1,页2178。

139.同[49],《新唐书》,卷76,〈后妃列传〉第1上,页3493。

140.同[49],《新唐书》,卷76,〈后妃列传〉第1上,页3493。

141.同上。

142.王初桐,李永祜主编:《奁史选注:中国古代妇女生活大观》(北京:中国人民大学出版社),1994年,页537。

143.郑处诲:《明皇杂录东观奏记》(北京:中华书局,1994年),〈逸文〉,页51。

144.同[36],页735。

145.同[49],卷5,〈玄宗本纪〉第5,页121。

146.王灼撰,岳珍着:《碧鸡漫志校正》(成都:巴蜀书社,2000年),页51。

147.同[10],页92。

148.同[109],卷28,〈音乐志〉第8,页1052。

< 原创文章/视频,未经许可,不得转载 >

欢迎留言:

请登入/登记成为会员后留言