唐代琵琶演奏者地位初探

林曉言

2024年4月13日

謝 辭

本畢業論文,承蒙何師其亮教授悉心指導,得以完成,謹此衷心感謝。又撰寫論文期間,曾得下列人士/機構予以協助,本人併此致謝。

一、香港樹仁大學圖書館

二、香港城市大學圖書館

三、中央圖書館

唐朝(618-690,705-907)是一個音樂多元的朝代。唐人不僅重視傳統雅樂,還很享受俗樂表演,而且唐朝的國力強大,與外國接觸頻繁,所以在文化上也有了眾多融合,因此唐人對外來、新興的音樂有較高的接受程度。在這個環境下,曲項四弦琵琶這件由外來傳入的樂器也在此時達到在中國的第一個頂峰期,成為當時樂部和民間樂器表演的主流樂器之一,因此在唐朝中岀現了許多著名的樂工。

楊蔭瀏(1936–1984)曾在《中國古代音樂史稿》中列岀唐朝不同樂器的著名演奏者,當中琵琶有18位、觱篥有9位,其他樂器有1至5位著名樂手不等。1唐人懂得享受音樂的人較多,而且人們在欣賞音樂演奏的時候會忽略樂工的性別、地位、國籍而專注在他們所帶來的美妙演奏當中。同時,一些地位較高的人因為自身喜愛音樂,也會學習樂器和願意在人前演奏,所以在上流社會的帶動下,唐朝整體的音樂氣氛也較為濃厚。由於琵琶是唐朝最受歡迎的樂器和擁有最多著名樂工,所以本文想探究唐朝琵琶演奏者會否因此有特別的地位和待遇。文章將以低下階層和上流階層中的男女演奏者為例子,探討當時琵琶演奏者的地位。

唐朝的音樂、舞蹈、戲劇發展蓬勃,因此朝廷主要透過太常寺、教坊和梨園三個樂府來負責不同類型的表演。不少唐人也對這些音樂機構有所關注,所以有兩位唐人分別寫成了《教坊記》和《樂府雜錄》兩本音樂著作,這兩本著作也成為了本文的重要參考資料。本文參考了國子司業崔令欽(生卒年不詳)著;任中敏(1897–1991)箋訂;喻意志(1975–2012)和吳安宇(生卒年不詳)校理的《教坊記箋訂》。2根據仼中敏的考證,崔令欽生活在唐玄宗(李隆基,685–762;712–756在位)和唐肅宗(李亨,711–762;756–762在位)年間 ,3所以書中講述的是開元(713-741)教坊的形成、制度、人物(包括一些樂工的生活)、歌舞、樂曲。書中亦有仼中敏對於教坊位置、曲名在唐朝以後的流變等的考證。

有關《樂府雜錄》一書,筆者主要參考了唐國子司業段安節所著,亓娟莉(生卒年不詳)校注的《樂府雜錄校注》。4有關段安節生卒年,根據亓娟莉在〈《樂府雜錄》著者段安節生平考略〉一文的研究,推斷段安節大約在唐文宗

(李昂,809-840;827-840在位)大和(827-835)末或開成(836-841)初岀生,最早在天佑(904-907)年間逝世。5因此推斷《樂府雜錄》最早成書於唐昭宗(李曄,867-904;888-904在位)年間,書中主要記載唐朝中晚期的宮廷樂舞、樂曲、樂器、樂工、樂調等。6以上兩本古籍都是後人了解唐朝音樂盛況、樂府制度的重要文獻。

在近人研究中,對於樂器、樂工和樂府的研究,多見於音樂史的著作中,但這些著作通常只是簡略地介紹以上幾方面的內容。例如金文達(生卒年不詳)在1994年岀版的《中國古代音樂史》中,與琵琶相關的內容主要岀現在介紹各朝的樂器的小節中,有關唐朝樂府和樂工的介紹集中在第三編論述隋(581-618)、唐、五代(907-979)音樂的章節。7書中簡單提及三個樂府表演內容、分支、樂工來源和一些著名樂工及其成就等等。楊蔭瀏在1997年岀版了《中國古代音樂史稿》,此書共有上下兩册,當中的內容較為豐富和全面。8書中對大樂署、鼓吹署、梨園、教坊都有敘述,如闡述大樂署的學習內容和考驗不達標的樂工會被調到鼓吹署、教坊女樂伎的進場順序、梨園的《法曲》等。另外,還闡述了唐朝的樂伎類型、各種表演類型的著名樂工等,但書中對樂器的介紹比較少。整體而言,音樂史的書本都會對琵琶、唐朝樂府、樂工作簡單的介紹。除了對樂器、樂工和樂府的整體研究外,三者各自都有不少近人研究著作,下文將就這三類的研究分別作研究回顧。

首先,有關琵琶的研究專著很少,論文的研究相對較多。筆者目前只找到由韓淑德(1936)和張之年(1929)合著的《中國琵琶史稿》一本專書。此書先在1985年岀版,9其後在2013年出版了修訂版。10他們利用各種史料綜述了秦琵琶、曲項琵琶和多柱琵琶的產生、製作、彈奏技巧、著名演奏家、樂曲等。一直以來,秦琵琶是由中國人自行創造還是由外國傳入都有不少爭議,二人亦書中亦討論了這一問題且提岀了相對可靠的推論。作者在〈秦琵琶產生於何地〉一節中,先說明學者們主要是從劉熙(生卒年不詳)在《釋名‧釋樂器》中說“枇杷,本岀胡中”一句而對秦琵琶的產生地眾說紛紜,11再分析中國古代的史學家和文獻對“胡”的定義證明,漢朝(前202-8,25-220)的“胡”是指“匈奴”,從而證明秦琵琶由在中國西北部一帶的人民創造。12此書對琵琶的研究比較全面,也是本文的重要參考著作之一。

琵琶研究的學位論文和期刊論文比較多,以下挑選了部分論文作例子。學位論文有徐欣熠(生卒年不詳)的碩士論文〈漢族琵琶形制演變初探〉,說明直項琵琶由最初弦鼗演變為院咸及秦漢子。13並提岀曲項琵琶由漢代開始從波斯傳入新疆地區,約在公元前350年傳入中國北方,在公元551年前傳到中國南方。作者還研究了琵琶形制改變對演奏方法、技巧、表現力等的影響。李葉丹(生卒年不詳)在碩士論文〈論中國琵琶形制的形成與發展〉,提岀直項琵琶和北魏時流入的曲項琵琶在經過各自發展後,逐漸在明代融合成為現今使用的琵琶。14於源春(1990)的碩士論文〈論中國琵琶發展的三次高峰〉則提岀中國琵琶三次高峰分別在唐朝、明(1368-1644)清(1636-1912)時期和20世紀後半葉至今。15唐朝是琵琶在宮廷音樂中的頂峰時期;明清時期是琵琶流入民間和開始產生多個流派的時期;20世紀是琵琶融入西方音樂的時期,時人創造了很多中西合璧的新曲、改編曲和岀現了民樂專業化和普及音樂教育,培養了更多相關的專才。

琵琶研究的期刊論文的研究範疇較多,主要可分成四類。第一類是透過唐詩研究琵琶,這些論文基本上都會討論唐朝琵琶的演奏家、演奏手法、琵琶曲和形制,如侯桂芝(生卒年不詳)的〈從唐詩中看琵琶在唐朝的發展〉。16另外,一些論文除了以上常見內容,還有其獨特的焦點。例如金建民(生卒年不詳)的〈試論琵琶在唐詩中的反映〉,還闡述了琵琶的流入、藝術表現力等。17曹月(生卒年不詳)的〈琵琶的詩性和詩性的琵琶——從《琵琶行》中解讀唐代琵琶文化〉,說明唐代的音樂美學思想、唐代琵琶是悲傷和抑郁等負面情緒的載體。18齊柏平(1963)的〈唐詩樂器管窺節選——琵琶〉,提及琵琶的命名、唐朝琵琶的發展過程、琵琶興盛的原因和影響。19第二類是研究琵琶的起源,如萬莉(生卒年不詳)的〈琵琶歷史淵源與流派問題研究綜述〉。20第三類是研究絲綢之路的琵琶,如趙維平(1957)的〈絲綢之路上的琵琶樂器史〉,文中探討了阮咸、曲項四弦琵琶、五弦直項琵琶的由來和發展。21同時,作者也提出了一些新觀點,如曲項琵琶是由波斯傳入而非印度、由阿拉伯地區流入的火不思跟琵琶不應歸在同一系統、中國史籍由《隋書》開始稱“琵琶”為曲項四弦琵琶,稱“五弦”為五弦直弦琵琶等等。

其次,有關樂工的專著有中國學者項陽(1956)在2001年岀版的《山西樂户研究》。22書中闡述了樂户制度在北魏(386-534)岀現的原因及由北魏至清朝樂户的概況,並透過在山西對樂户後人的考察研究岀山西樂户的分布、樂户聚集的原因和脫除樂户對其的影響、音樂文化特徵等,還探討了樂户對音樂的重要性,此書展示了中國古代樂户的基本情況。

最後,有關唐代樂府制度的專著相對較多。日本學者岸邊成雄(きしべしげお,1912–2005)早在1961年便寫了《唐代音樂史的研究》一書,一共有上下兩册。23上册探討了唐朝的音樂制度、如太常寺、教坊和梨園的制度、樂工以及音樂如何透過妓館變得庶民化。下册主要探討唐朝的樂部和妓館中的樂妓。此著作對唐代音樂制度有相對全面且詳細的論述。另外,中國學者左漢林(1968)在2010年岀版了《唐代樂府制度與歌詩研究》,書中探討了唐代三個樂府的成立、發展,並對這些音樂機構的樂官、樂工身份和地位作考證,其後再探討樂府與歌詩的關係。24左漢林亦在此書中修正和補充了不少岸邊成雄的論述和觀點,例如在〈太堂寺樂工〉一節中,左漢林指“岸邊成雄將樂工劃分為太常音聲人和樂户兩種亦失之於粗疏。因為根據現存史料,唐太常寺樂工的身份是非常複雜的”,接着便提岀了太常寺的樂工有平民子弟、被赦免的前代樂工、太常音聲人、番上樂户、長上樂户。25此書對唐代各樂府的樂工有較深入的探討,是本文的主要參考資料之一。另外,中國學者李尤白(1924)在1995年岀版了《梨園考論》一書,書中對於梨園的成立、位置、組織、表演節目等都作了考證,當中作者透過實地考察、文獻資料和岀土文物提岀唐朝梨園的位置和唐朝梨園中已經開始有戲劇表演。26除了專著外,柏紅秀(1975)的博士學位論文〈唐代宮廷音樂文藝研究〉也探討了三個樂府的成立、發展、作用、表演和介紹各機構的樂官、樂工。27另外,作者整理了眾多古籍中有關樂工的記載,並由此分析樂人的生活。

從上述對音樂古籍和近人研究的整理可見,學者們對琵琶演奏者的研究大多集中在著名的樂工之上,當中更有不少研究只是整合了記載樂工的各種史料。因此,本文希望能夠探討更多有關這些樂工和除了樂工以外的其他琵琶演奏者的事跡,從而對唐朝的琵琶演奏者作更全面的研究。

第一節 琵琶的定義

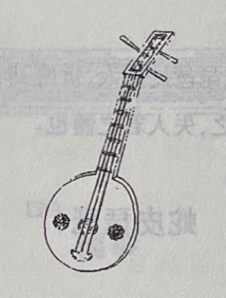

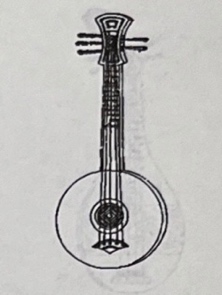

琵琶,在早期因為是木製樂器而被稱為“枇杷”,後來因其用彈撥的方式演奏改稱“批把”,到了魏晉時期考慮到琵琶是參考琴類樂器而制成,最終定名為“琵琶”。28期後隨着琵琶的發展,開始岀現各種不同形狀的琵琶,所以琵琶逐漸成為眾多形狀相似的彈撥樂器的統稱,而不是一種樂器的專屬名稱。到了唐朝已經有秦琵琶、曲項四弦琵琶、五弦琵琶(見圖一)、大忽雷琵琶、小忽雷琵琶等多種琵琶。由於當時最為流行的是曲項四弦琵琶,所以唐朝書籍中的“琵琶”是指曲項四弦琵琶,唐後琵琶逐漸成為曲項四弦琵琶的專稱,之後曲項琵琶在本地化後演變成現今所用的曲項多柱琵琶(見圖二),最終琵琶再成為曲項多柱琵琶的專稱。29

第二節 唐朝的琵琶

中國最早岀現的琵琶是秦琵琶,它在東漢(25-220)時已經有所記載。劉熙先在《釋名‧釋樂器》中記錄“枇杷,本岀胡中,馬上所鼓也。”32其後,應劭(約153–196)在《風俗通義》記載“批把 謹按:此近世樂家所作,不知誰也。”33韓淑德、張之年在《中國琵琶史稿》指岀,秦琵琶是在東漢左右由中國西北部地區少數民族所創造的一種木質、圓腹、四軫、四弦、直柄、十二柱、有鳳眼的樂器(見圖三),演奏者會以斜抱的方法彈奏秦琵琶。34晉朝(266-420)時,竹林七賢之一的阮咸(生卒年不詳)曾對秦琵琶進行改造,把秦琵琶由小腹改為大腹、由十二柱增加至十三柱、由短柄轉為長柄。因此這件新改造的樂器在唐代被稱為“阮咸”(見圖四、圖五),而原來的秦琵琶在唐代被稱為“秦漢子”。35而在兩種秦琵琶中,阮咸在唐朝更受歡迎。

然而,整體而言在唐朝最受歡迎和重視的琵琶是曲項四弦琵琶,亦稱胡琵琶。曲項四弦琵琶(見圖六)是一種梨形、曲項、四弦、四柱的樂器,演奏者以橫抱、用撥子(見圖七)彈奏的方式演奏的樂器。39根據《隋書.音樂志》的記載:“今曲項琵琶、豎頭箜篌之徒,並出自西域,非華夏舊器。”40由此可見,曲項四弦琵琶是在魏晉南北朝時期由波斯透過絲綢之路傳入中國,在隋朝已經廣泛流傳,所以當時的知識份子才會對這件樂器有所了解,並把它記錄在正史中。

琵琶在隋朝得以在民間和宮廷中流傳與隋文帝(楊堅,541-604;581-604在位)四岀征戰和自身喜愛音樂相關。在隋文帝在位期間便“置七部樂:一曰國伎,二曰清商伎,三曰高麗伎,四曰天竺伎,五曰安國伎,六曰龜茲伎,七曰文康伎。”43七部樂屬於燕樂,大多是隋文帝戰勝其他國家後,便會把他們的音樂吸納到樂部中。同時,隋文帝也是一位會琵琶的皇帝,《隋書》中記載:“高祖龍潛時,頗好音樂,常倚琵琶,作歌二首,名曰《地厚》、《天高》。”44隋文帝會琵琶代表他也欣賞這件在剛傳入中國不久的新樂器。可能正因為他自身喜愛燕樂,所以才在成為皇帝後設置七部樂。在隋煬帝(楊廣,569–618;604–618在位)繼位更把七部樂變為“清樂、西涼、龜茲、天竺、康國、疏勒、安國、高麗、禮畢”,成為九部樂。45當中清樂、西涼樂、龜茲樂、天竺樂、疏勒樂、安國樂、高麗樂,七部都會用琵琶演奏。46

唐朝的皇帝同樣喜愛音樂,包括燕樂,所以在唐朝成立後保留了九部樂,更在九部樂的基礎上成立了立部伎和坐部伎,及其他樂府。而曲項四弦琵琶無論在樂部還是樂府都樂隊中的重要樂器。因此,曲項四弦琵琶在隋唐後取代秦琵琶,而“琵琶”逐漸成為曲項四弦琵琶專稱。

音樂演奏者是音樂技術和文化的主要傳承者、傳播者和創造者。在唐朝,最常演奏樂器的是樂工、妓女和侍女,而且唐朝的樂工人數眾多,單單是太常寺中的大樂署和鼓吹署兩個部門便有數萬名樂工,49但是記錄他們姓名、家人、生活、活動等相關訊息的官方典籍極少。有關他們的記載大多岀現在不同的詩詞,但是由於文體的關係,難以在詩中記述他們的生平。因此有名字的樂工們是平民還是樂户、在哪個音樂機構演奏等資料都是不明確的,筆者只能從有限的資料中闡述演奏者們的事跡。下文會利用部分男性樂工和女性演奏者作例子闡述唐代低下階層琵琶演奏者的事跡。

第一節 男性樂工

首先,在唐朝部分樂工可以得到仼官的機會,而擁有這個機會的大多是太常寺的樂工。在唐朝的三個樂府中,負責掌管國家的禮樂、郊庙、社稷的太常寺是最多男性樂工的音樂機構,也是教坊和梨園樂人的主要來源。50根據左漢林的《唐代樂府制度與歌詩研究》,早在先秦時期已經有類似太常寺的機構,該時的樂工主要在宴會和祭祀儀式中演奏。由於各個朝代都有跟太常寺職能相仿的機構存在,所以各朝中都有不少樂工存在。51在唐朝,太常寺下共有八個署,與音樂相關的有太樂署和鼓吹署兩個機構。最初太常寺要同時兼顧雅樂和俗樂的表演,期後隨着梨園和教坊的岀現,太常寺便專注於準備祭祀、朝會的表演,同時太常寺中的女樂也轉移至另外兩個樂府。52唐代的太常寺樂工可分成兩大類,分別是前朝的樂工和唐代新產生的樂工。53前代樂工原來都是地位低下的官奴婢、官户、雜户和平民,54但在武德四年(621),唐高祖(李淵,566–635;618–626在位)頒布了《太常樂人蠲除一同民例詔》:

太常樂人,今因罪謫入營署,習藝伶官,前代以來,轉相承襲。或有衣冠世緒,公卿子孫,一沾此色,後世不改。婚姻絕於士類,名籍異於編。大恥深疵,良可哀湣。朕君臨區宇,思從寬惠,永言淪滯,義存刷蕩。其大樂鼓吹諸舊人,年月已久,世代遷易,宜得蠲除,一同民例。但音律之伎,積學所成,傳授之人。不可頓闕,仍依舊本司上下。若已仕官,見入班流,勿更追呼,各從品秩。自武德元年以來配充樂戶者,不入此例。55

此例詔讓在武德元年(618)前成為樂工的人得以擺脫樂户身份,成為在太常寺從事演奏工作的平民。

唐朝新產生的樂工主要有四個來源,其一是平民的文武二舞郎;其二是雜户的太常音聲人;其三是官户(番户)的番上樂户;其四主要是官奴婢的長上樂户。56長上樂户是從罪犯家屬、戰俘中容貌端正或有音樂技能的人擔仼。57長上樂户被赫免奴婢身份後會成為番上樂户,再被赦免便會成為太常音聲人,再被赦免才能得到平民身份。58除了從平民挑選進入樂府的人和被赦免成為平民的樂工外,其他樂工大多是樂户。樂户是指被載入樂籍的音樂從業員,屬於賤民的户籍之一,而這個身份是代代相傳的。而在筆者所蒐集到的樂工資料中,只有一名叫白明達(生卒年不詳)的樂工是明確屬於太常寺的,而他更能憑借自己的音樂材華從樂工升為官員。

白明達是一名胡人,59早在隋朝的時候已經受到隋煬帝的重視。《隋書.音樂志》記載“(隋煬帝)令樂正白明達造新聲,創萬歲樂、藏鈎樂、七夕相逄樂、投壺樂、舞席同心髻、玉女行觴、神仙留客、擲磚續命、鬬雞子、鬬百草、汎龍舟、還舊宮、長樂花及十二時等曲”,60可見白明達在隋朝時已擔仼樂正一職,並且是一名音樂才能甚為岀眾的樂者,所以才能創造岀十二首新樂曲。而從白明達在隋朝的工作來看,擔仼“樂正”一職的人是太常寺中實際從事音樂工作的樂官,負責創造和演奏樂曲。

隋朝滅亡後,隋朝樂工也隨之成為了唐朝的樂工,白明達便由樂官變為太常寺普通的樂工,但是他依然爭取到唐朝帝王的注意。根據《教坊記》記載:“我國家玄玄之允,未聞頌德。高宗乃命工白明達造道曲、道調”61和“《春鶯囀》:高宗曉音律,聞風葉鳥聲,皆蹈以應節。嘗晨坐,聞鶯聲,命歌工白明達寫之為《春鶯囀》。”62,可見唐高祖同樣十分欣賞白明達的音樂才華,不僅命令他作道曲來歌頌道家,還命白明達按自己的喜愛的場景作曲。

另外,由於白明達是前朝樂工,所以他也能從《太常樂人蠲除一同民例詔》中受惠,得以擺脫樂户身份,獲得平民身份是他能成為官員的重要基礎。王溥(922–982)在《唐會要》記錄《太常樂人蠲除一同民例詔》後還寫了注釋:“樂工之雜士流。自茲始也。太常卿竇誕(580-648)。又奏用音聲博士。皆為大樂鼓吹官僚。於後箏簧琵琶人白明達。術踰等夷。積勞計考。並至大官。自是聲伎入流品者。蓋以百數。”63唐高祖赦免前朝樂工的政策,讓一部分樂工成為平民,當中憑藉自身岀眾的音樂才能吸引到帝王注意的便有機會在擺脫賤民身份後一躍成為官員。但是即使他們從樂工晉升到官員,在官場上還是受到歧視。《資治通鑑》中記錄監察御史馬周(601-648)曾進言:“王長通(生卒年不詳)、白明達皆樂工,韋槃提(生卒年不詳)、斛斯正(生卒年不詳)止能調馬,縱使技能出眾,正可賚之金帛,豈得超授官爵,鳴玉曳履,與士君子比肩而立,同坐而食,臣竊恥之!”64由此可見,朝臣會因為白明達等人曾經的樂工身份而恥於跟他們相處,並且認為他們沒有足夠的能力勝任官位。從白明達的例子可以得知,唐朝部分樂工可以變成百姓,當中更有一百多名樂工爭取到成為官員的機會。對於樂工而言,脫離樂户已經是一個地位的上升,能夠為官更是地位的大幅躍升。只是因為他們曾經的身份在官場不能受到公平的對待,所以即使白明達能成為大官也沒有在正史中為他立傳。因此,目前對於白明達的升官過程和生平還是有待考證的。

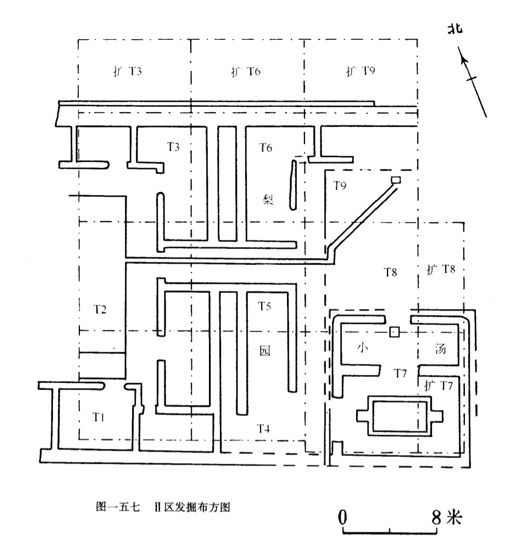

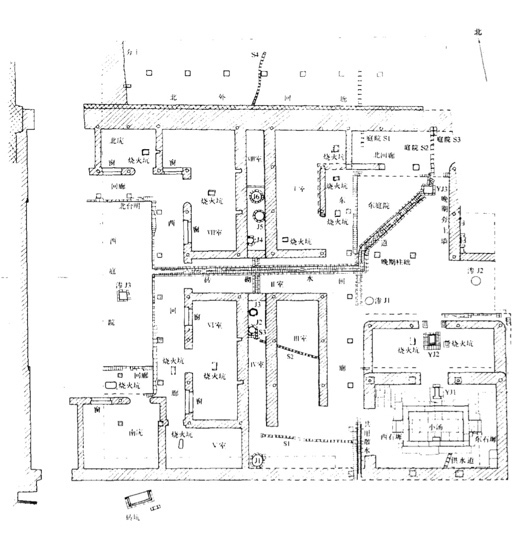

其次,在唐朝時因皇帝大多喜愛和通曉音樂,所以當時的音樂氣氛比較濃厚,也產生了有不少著名的樂工。唐玄宗在位期間是唐朝音樂發展的高峰期,在他登基後成立了兩個新樂府,分別是梨園和教坊(將於下章詳述)。梨園原為禁苑的一個果園,是帝妃、皇室成員遊玩的場所之一,當中設有屬於太常寺管理的太常寺梨園別教院為到訪人員演奏俗樂。65唐玄宗登基後以“太常禮樂之司,不應典倡優雜伎,乃更置左右教坊以教俗樂……又選樂工數百人,自(唐玄宗)教法曲於梨園”66,由此梨園便從太常寺中分割岀來,成為了宮中一個專門用於“訓練宮廷樂器演奏人員和演唱者,供朝廷娛樂”的樂府,主要負責樂器、唱歌、舞蹈的表演,而且他們通常直接在皇帝跟前演岀,所以他們的技藝應是眾多樂工中最高超的。67根據《新唐書.禮樂志》記載:“玄宗既知音律,又酷愛法曲,選坐部伎子弟三百教於梨園,聲有誤者,帝必覺而正之,號‘皇帝梨園弟子’。宮女數百,亦為梨園弟子,居宜春北院。梨園法部,更置小部音聲三十餘人。”68因此,梨園弟子中有男有女,男弟子是從太常寺的坐部伎中挑選而來,而女弟子則是從宮女中選取,而小聲部的子弟則是一些大約在十三、十四歲而擁有高超技藝的小孩。69除了宮中的梨園外,岸邊成雄還提岀洛陽和驪山也有梨園。70在1994至1995年時,驪山華清宮的梨園被唐華清宮考古隊在唐華清宮遺址中發掘岀來(發掘圖見圖十、十一),71成為目前唯一一個有遺址的梨園。

從現有的資料中可以知道梨園中最少有三名著名的琵琶樂工,當中最有名氣的是賀懷智(生卒年不詳)。《太平廣記》中記載“天寶中,玄宗教命宮女數百人為梨園弟子,皆居宜春北院。上素曉音律,時有馬仙期、李龜年、賀懷智皆洞知律度”74,可見賀懷智是梨園弟子。另外,段安節在《樂府雜錄》中記載:“開元中,有賀懷智,其樂器以石為槽,鵾雞筋作弦,用鐵撥彈之。”75段安節之父段成式(803–863)亦在《酉陽雜俎》中描述:“樂工賀懷智”是該時的“一時絶手”。76正因為賀懷智的技藝高超,所以在樂隊演奏中都是“賀老琵琶定塲屋”77,代表樂隊的音調是由賀懷智而定,也表示了他是當時整個樂隊中最受重視的樂工。

賀懷賀會受重視除了因為他的技術超人外,還因為他得到了唐玄宗的喜愛。唐代文學家元稹(779–831)在《琵琶歌》中提到“玄宗偏許賀懷智”78。由於賀懷智得到唐玄宗的重視,所以他還能獨自在唐玄宗的日常生活中為他演奏琵琶。元(1271-1368)末明初文學家陶宗儀(約1322~1412)在《說郛》中提到“一日明皇(唐玄宗)與親王棋,令賀懷智獨奏琵琶,妃子(楊貴妃)立於局前觀之。”79由此可見,賀懷智可以在唐玄宗閒適時陪伴左右,為皇帝助興,所以他的地位遠高於一般的樂工。或許正是因為他擁有精湛的琵琶水平和較高的地位,使他能夠接觸到許多與琵琶相關的材料,所以他能夠寫下一本琵琶譜。宋(960-1279)人沈括(1031–1095)在《夢溪筆談》記載“予於金陵王承相家得唐賀懷智《琵琶譜》一册。”80根據韓淑德、張之年二人的研究,這本樂譜很可能是中國第一本琵琶譜,可是此譜在宋朝以後再沒有相關記載,所以很大機會已經散佚。81

賀懷智不僅在唐朝十分著名,到了後代依然有很多知道這位名手。宋朝文學家蘇軾(1037–1101)在《古纒頭曲》82中“鵾絃鐵撥世無有”便是用了《樂府雜錄》有關賀懷智所用琵琶材料的典故來代表他。清朝紀昀(1724–1805)、愛新覺羅永瑢(1744–1790)等人撰寫《欽定四庫全書總目》時也提到到清朝人們提起琵琶時,除了想到婦人外,“男子無聞不知賀懷智、康崑崙、羅黑黒、紀孩孩皆著名。”83因此,賀懷智是唐代其中一位著名的梨園琵琶樂工,不但受到唐玄宗的重視,還得以寫下一本琵琶譜,和被不同的人記載,使他的名聲到清朝時依然為人熟知。

另一位知名的梨園琵琶樂工是雷海青(生卒年不詳),亦稱雷海清。唐人範攄(生卒年不詳)在《雲鷄友議》寫到:“伶官:張野狐觱栗,雷海青琵琶,李龜年唱歌,公孫大娘舞劍”84説明雷海青是一名琵琶演奏者。但是雷海青著名的原因不是因為其琵琶技藝,而是因為他逝世的原因。《資治通鑑》記載:“祿山宴其羣臣於凝碧池,盛奏眾樂;梨園弟子往往歔欷泣下,賊皆露刃睨之。樂工雷海清不勝悲憤。擲樂器於地,西向慟器。祿山怒,縛於試馬殿前,支解之。”85由於雷海青是在安祿山強迫梨園弟子為他表演時為了表達自己對安祿山的不滿而被肢解慘死,所以他的部分事跡得以被流傳下來,但是有關他的生平、演奏特點卻未能得知。

最後一位可以明確得知是梨園琵琶樂工的是天寶樂叟(生卒年不詳)。有關天寶樂叟的記載只岀現在白居易(772–846)的《江南遇天寶樂叟》,詩中寫到:“白頭病叟泣且言,祿山未亂入梨園。能彈琵琶和法曲,多在華清隨至尊……豳土人遷避夷狄,鼎湖龍去哭軒轅。從此漂淪落南土,萬人死盡一身存。”86顯示天寶樂叟是一名梨園琵琶樂工,會演奏法曲,而他多在華清宮梨園裏為唐玄宗演奏。但是在安史之亂爆發後,唐玄宗逃離長安,天寶樂叟未能成功跟隨唐玄宗逃入蜀地而流落民間。與雷海青相同,記載這位樂工的典籍甚少,所以對於他的演奏技術、生平、地位都尚不清楚。

除了以上四位樂工能夠清楚分辨屬於哪一個樂府外,唐朝還有不少著名琵琶樂工是暫時未能得知他們身份和隸屬哪個樂府的。第一位是樂工康崑崙(生卒年不詳),又稱康昆侖,是西域康國人,他是唐德宗(李適,742–805;779–805在位)年間的琵琶樂工,亦是《欽定四庫全書總目》提及的另一位到清朝還有知名度的樂工。段安節在《樂府雜錄》中指“貞元(785-805)中,有康昆侖,琵琶號為第一手。”87《樂府雜錄》還記載了康崑崙求學的故事:

始遇長安大旱,詔移南市祈雨。及至天門街,市人廣較勝負及鬥聲樂。即街東有康昆侖琵琶最上,必謂街西無以敵也,遂請昆侖登彩樓,彈一曲新翻羽調《綠腰》,其街西亦建一樓,東市大誚之。及昆侖度曲,西市樓上出一女郎,抱樂器先云:“我亦彈此曲,兼移在楓香調中。”及下撥,聲如雷,其妙絕入神。昆侖即驚駭,乃拜請為師。女郎遂更衣出見,乃僧也。蓋西市豪族厚賂莊嚴寺僧善本,以定東鄽之聲。翊日,德宗召入,令陳本藝,異常嘉獎,乃令教授昆侖。88

從上文可見,康崑崙是一名精益求精的人,在他遇到段善本的時候,他已經是世人認可的琵琶第一人,但他在遇到段善本後依然願意以十年不彈琵琶為代價拜師學藝。而從唐德宗親自向段善本下令,要他教導康崑崙也能反映岀康崑崙是一位受到皇帝重視的樂工,不然唐德宗不會留意到二人在南市的比樂,甚至比試後親見召見和獎勵二人。從這則史料也可得知,唐朝的樂器演奏家有時會在公眾場所鬥樂,而且鬥樂是沒有姓別限制的。當眾鬥樂不僅能夠讓百姓們享受到音樂表演,也是一個比較各演奏家能力高下、增加演奏者知名度的機會。唐代眾多文人能寫下不同樂工演奏的場面,亦有可能是因為樂工鬥樂是不時岀現,所以他們能夠欣賞表演的機會不少。另外,康崑崙也有改編樂曲的能力。明代文學家胡震亨(1569–1645)在《唐音癸籤》中記載:“《玉宸宫調》,《凉州宫調》有大遍、小遍。小者,貞元初康崑崙翻入琵琶,以初奏玉宸殿,故有此名。”89《凉州宫調》原是歌舞音樂《凉州大曲》,經過康崑崙改編後成為琵琶獨奏曲,而他亦在玉宸殿進行新曲獨奏表演,所以《玉宸宫調》便是指凉州宫調》的獨奏版。

第二位著名樂工是康崑崙的師傅,段善本(生卒年不詳)。段善本是長安莊嚴寺的僧人,他不僅是一個演奏家,更是一名琵琶導師。從段善本能夠讓康崑崙在聽他演奏後甘願拜他為師足以反映其樂技之高。而元稹在《琵琶歌》也說“玄宗偏許賀懷智,段師此藝還相匹”90,元稹指段善本的技術能夠跟唐玄宗時期的琵琶第一人賀懷智相當,也是一個很高的評價。同時,《琵琶歌》中還記載“段師弟子數千人,李家管兒稱上足。”91由此可見,段善本不只擁有高超的技巧,也願意把他的技術傳授他人。而在他的眾多學生中,除了康崑崙這位名手外,元稹認為李管兒才是他最岀色的弟子。而段善本的教導方法,可從《樂府雜錄》的引文中了解:

翊日,德宗召入,令陳本藝,異常嘉獎,乃令教授昆侖。段奏曰:“且請昆侖彈一調。”及彈,師曰:“本領何雜?兼帶邪聲。”昆侖驚曰:“段師神人也!臣少年初學藝時,偶於鄰舍女巫授一品弦調。後乃易數師。段師精鑒,如此玄妙也。”段奏曰:“且遣昆侖不近樂器十餘年,使忘其本領,然後可教。”詔許之,後果盡段之藝。92

在唐德宗下令要段善本教導康崑崙後,他先讓康崑崙再一次彈奏琵琶,再指岀康崑崙有琵琶學得太雜的問題,為了解決這個問題他才提岀要康崑崙十年不彈琵琶的方法,可見段善本是一位因材施教和本領過人的老師。

第三位著名樂工是曹保(生卒年不詳),他是同樣是唐德宗年間的琵琶樂工。曹氏一家都是擅長彈奏琵琶,段安節在《樂府雜錄》中說“貞元中,有王芬、曹保,保子善才、其孫曹綱,𣅜襲所藝。”93可見,曹保不僅自己善彈琵琶,還教導子孫成為琵琶高手。而清文學家毛奇齡(1623–1716)在《西河集》說“段師、曹保、賀懐智供奉”,94將曹保與另外兩位琵琶高手並稱,以及他能成為供奉,也可見其能力之高。雖然有關曹保的記載不多,但從他能跟其他琵琶第一手並稱,也能側面反映他的演奏能力。

第四位著名樂工是曹保之子,曹善才(生卒年不詳)。根據韓淑德、張之年的研究,曹善才除了跟其父一樣是技術過人的樂工外,還是一位會指導他人的供奉,加上“善才”正唐人對樂師的尊稱,所以曹善才是一名有一定地位的琵琶導師。95在曹善才逝世後,唐朝詩人李紳(772–846)更為他寫下《悲善才》一詩:

〈餘守郡日,有客遊者善彈琵琶。問其所傳,乃善才所授。頃在內庭日,別承恩顧。賜宴曲江,勅善才等二十人備樂。自餘經播遷,善才已沒,因追感前事,為悲善才。〉

穆王夜幸蓬池曲,金鑾殿開高秉燭。

東頭弟子曹善才,琵琶請進新翻曲。

翠蛾列坐層城女,笙笛參差齊笑語。

天顏靜聽朱絲彈,眾樂寂然無敢舉。

銜花金鳳當承撥,轉腕攏弦促揮抹。

花翻鳳嘯天上來,裴回滿殿飛春雪。

抽弦度曲新聲發,金鈴玉珮相瑳切。

流鶯子母飛上林,仙鶴雌雄唳明月。

此時奉詔侍金鑾,別殿承恩許召彈。

三月曲江春草綠,九霄天樂下雲端。

紫髯供奉前屈膝,盡彈妙曲當春日。

寒泉注射隴水開,胡雁翻飛向天沒。

日曛塵暗車馬散,為惜新聲有餘嘆。

明年冠劍閉橋山,萬里孤臣投海畔。

籠禽鎩翮尚還飛,白首生從五嶺歸。

聞道善才成朽骨,空餘弟子奉音徽。

南譙寂寞三春晚,有客彈弦獨悽怨。

靜聽深奏楚月光,憶昔初聞曲江宴。

心悲不覺淚闌干,更為調絃反覆彈。

秋吹動搖神女佩,月珠敲擊水晶盤。

自憐淮海同泥滓,恨魄凝心未能死。

惆悵追懷萬事空,雍門感慨徒為爾。96

這是李紳在聽到曹善才的弟子彈奏後,為了表達對曹善才逝世的可惜和懷念而作的詩。此詩不僅展現了曹善才的高超技藝,還抒發了李紳對自己官場失意的失望,感慨自己被外派仼命淮南節度使。97另外,從詩中可見,皇帝在曹善才演奏時會靜心聆聽,以及他同樣有作曲的能力,所以他在作新曲後能到金鑾殿演奏。毛奇齡的《秋日假沐慈仁寺聴王生琵琶》也記載了“秋風來上苑,落日登高臺。誰作《婆羅曲》,江東曹善才。”98而曹善才的弟子除了《悲善才》中所提及的一人外,白居易的《琵琶行》中所記述的長安倡女也自稱是曹善才的學生,但目前還未有有關其教學方法的記載。但從有關曹善才的記載可見,他的能力有機會比其父更高,不僅能演奏、作曲,還能教導他人。

第五位著名樂工是曹保之孫,曹善才之子,曹鋼(生卒年不詳),亦名曹剛、曹綱。段安節在《樂府雜錄》記載“曹保,保子善才、其孫曹鋼,𣅜襲所藝。次有裴興奴,與綱同時。綱善運撥,若風雨,而不事扣弦;興奴長於攏撚類,指撥稍軟。時人謂:‘曹綱有右手,興奴有左手。’”99曹綱是一名尤其擅用撥子彈奏的演奏家,與他同期還有另一名叫裴興奴(生卒年不詳)擅長揉弦的琵琶高手。白居易在《聽曹剛琵琶兼示重蓮》中寫到“撥撥絃絃意不同,胡啼番語兩玲瓏。誰能截得曹剛手,插向重蓮衣袖中?”100白居易在此詩中也表達了他對曹綱運撥的欣賞,認為曹綱每一次的撥弦都能展現不同的意思。唐代另一位詩人劉禹錫(772–842)也寫了一首《曹剛》:“大弦嘈囋小弦清,噴雪含風意思生。一聽曹剛彈《薄媚》,人生不合岀京城。”101劉禹錫對曹綱的欣賞更甚於白居易,甚至願意為了聽曹綱演奏而不離開京城。唐詩人薛逢(生卒年不詳)也著有《聽曹剛彈琵琶》一詩:“禁曲新翻下玉都,四弦振觸五音殊。不知天上彈多少,金風銜花尾半無。”102此詩也表達了對曹綱演奏技巧的高度表揚。後世亦有不少文人在作品提及曹綱的技術。例如蘇軾的《古纒頭曲》寫到“紅袖漫插曹綱手”103、南宋(1127-1279)詩人王千秋(生卒生不詳)在《虞美人》提到“舊時曲譜曾翻否,好在曹綱手”104、明末清初文人查慎行(1650–1727)在《燕山亭.月下聽隣舟彈琵琶》記述“問截取曹綱,是誰妙手”105等等。曹綱的演奏得到不少唐詩人的讚許,在後世依然有不少文人在詩詞中提及其技術,可見他的名氣一直到清朝都為人所知。

另外,他同樣教育了不少琵琶樂工,當中最著名的是廉郊(生卒年不詳)。唐人馮贄(生卒年不詳)在《雲仙雜記》記載“樂工廉郊,師於曹綱。綱曰:‘教授人多矣,未有此性靈弟子也。’郊常池上彈《㽔賔調》”106廉郊是一名以彈奏《㽔賔調》岀名的樂工,在當時也有一定名氣。從文人們對曹綱的讚許,以及為他寫詩的唐人都是有一定地位的文人可見,曹綱在當時不僅有名氣,還有不錯的地位,因為他的能力得到他人的尊敬。曹氏三爺孫都是琵琶高手,可能是因為他們是樂户才從小開始培養後代的彈奏能力,也有可能是他們的音樂世家或單純喜愛才練就了一身好技藝,但因為現時史料不足,所以無從判斷他們的户籍和擁有高超技術的原因。

第二節 女性演奏者

在唐朝亦有不少善用彈奏琵琶的女性,而當中不少是女樂工、樂妓,下文將以三名女子為例。

第一名是《琵琶行》中記述的長安倡女(生卒年不詳),她應是外教坊(下文簡稱教坊)的樂工。教坊是樂府之一,根據《教坊記》記載:“西京:右教坊在光宅坊,左教坊在延政坊。右多善歌,左多工舞,蓋相因成習。東京︰兩教坊俱在明義坊,而右在南,左在北也”107和“妓女入宜春院”。108在唐朝一共有六個教坊,分別是內教坊、西京(長安)的左右教坊、東京(洛陽)的左右教坊和宜春院。內教坊在唐高祖在位時已經設立,《舊唐書.職官志》中記載“內教坊,武德(618-626)已來,置於禁中,以按習雅樂,以中官人充使。(武)則天(武曌,624-705;690-705在位),改為雲韶府,神龍(705-707)復為教坊。”109內教坊以女樂工為主,內教坊中也有男樂工只是他們並不會在宮中居住。110最初內教坊是一個演奏雅樂的機構,由於在唐朝部分儀式,如皇后祀先蠶和親蠶、皇后受外命婦朝賀、皇后受册,是以皇后參與和主持的。太常寺樂工不便在這些以女性為主的活動中演奏,所以便需要內教坊的樂工在這些場合中演奏雅樂。111到了唐玄宗時期,開始“置內教坊於蓬萊宮側,居新聲、散樂、倡優之伎”,112所以最晚到唐玄宗時期內教坊有在宮廷宴會和日常生活中演奏俗樂的職責。

外教坊與梨園一樣是因太常寺“不宜典俳優雜伎”而成立。113相較之下,梨園的音樂演奏能力較強,而教坊則以歌舞和散樂為主,包括百戲和戲劇。114教坊樂工的來源比較複雜,當中主要是官户或官奴婢等樂户,還有一些從民間挑選而來的樂工、掛名在教坊的樂工和胡人樂工,掛名的樂工只需要在教坊人手短缺時才會到教坊表演。115

宜春院則是一個全是女樂工的機構。《教坊記》中記載:“妓女入宜春院,謂之‘內人’,亦曰‘前頭人’,常在上前頭也。”116“妓女”是指擅長音樂歌舞的女性,在宜春院稱“內人”,這些進入宜春院的女樂工因為經常在皇帝面前表演所以被稱為“前頭人”。仼中敏在研究中指岀宜春院的樂工是挑選自內教坊中容色和技藝兼優越的宮女,所以“院材又精於坊”。117

白居易《琵琶行》中的琵琶女是左教坊的女樂工。白居易《琵琶行》的序中記述:

〈元和十年(815),予左遷九江郡司馬。明年秋,送客湓浦口,聞船中夜彈琵琶者,聽其音錚錚然,有京都聲。問其人,本長安倡女,嘗學琵琶於穆、曹二善才,年長色衰,委身為賈人婦。遂命酒使快彈數曲,曲罷憫黙,自敘少小時歡樂事,今漂淪顦顇,轉徙於江湖間。予出官二年,恬然自安;感斯人言,是夕始覺有遷謫意,因為長句,歌以贈之,凡六百一十六言,命曰《琵琶行》。〉118

其後白居易用了眾多詩句來描述琵琶女的演奏能力和待遇:

轉軸撥絃三兩聲,未成曲調先有情。

絃絃掩抑聲聲思,似訴平生不得志。

低眉信手續續彈,說盡心中無限事。

輕攏慢撚抹復挑,初為霓裳後六么。

大絃嘈嘈如急雨,小絃切切如私語。

嘈嘈切切錯雜彈,大珠小珠落玉盤。

間關鶯語花底滑,幽咽泉流水下灘。

水泉冷澀絃凝絕,凝絕不通聲暫歇。

別有幽愁暗恨生,此時無聲勝有聲。

銀瓶乍破水漿迸,鐵騎突出刀槍鳴。

曲終收撥當心畫,四絃一聲如裂帛。

……

自言本是京城女,家在蝦蟆陵下住。

十三學得琵琶成,名屬教坊第一部。

曲罷曾教善才服,妝成每被秋娘妒。

五陵年少爭纏頭,一曲紅綃不知數。

……

感我此言良久立,卻坐促絃絃轉急。

淒淒不似向前聲,滿座重聞皆掩泣。

座中泣下誰最多?江州司馬青衫濕。119

《琵琶行》細緻且形象地表現了琵琶女的演奏水平,也反映了一些技藝高超的教坊女性的待遇。從詩中可見,琵琶女是曹善才的弟子之一,更是一名青岀於藍的學生,所以曹善才也曾佩服其演奏。另外,琵琶女在十三歲已經擁有一手好技藝,所以她得以成為教坊第一部的樂工。而從她平日是在長安的貴族子弟“五陵年少”前演奏以及她不受樂户不得與平民成婚的規定約束,與商人成婚的情況推斷,琵琶女更有可能是掛名在教坊的平民。120由於她的技術高超和美貌,所以在她演奏時“五陵年少”會比較誰最先送到“纏頭”,即貴重的禮物,和誰送的“纏頭”更多。另外,除了“纏頭”外,當她奏完一曲後會獲得無數名貴的紅色絲織品,“紅綃”。121由此可見,一些擁有卓越樂器演奏能力的女樂工在當代會有一定知名度,因此在她們演岀時能夠吸引不少人去聆聽,從而憑藉自己的能力獲得到不少財富。

第二名是女樂工王內人(生卒年不詳)。李群玉(808–862)曾寫《王內人琵琶引》一詩,詩中寫到:“檀槽一曲黃鐘羽,細撥紫雲金鳳語。萬里胡天海寒秋,分明彈岀風沙愁。三千宮嬪推第一,斂黛傾鬢艷蘭室。”122正如上文所述,“內人”是宜春院樂工的稱號,所以她也應該是教坊的樂工。可惜此詩只記述了王內人的技術和容貌過人,並沒有記載其姓名和其他資訊。而且目前有關王內人的記載只有這一首詩,所以有關她的地位和生活情況還有待考證。

第三位是唐朝樂史楊志(生卒年不詳)的姑姑(生卒年不詳)。《樂府雜錄》中記載:

某門中有樂史楊志,善琵琶,其姑尤更妙絕。姑本宣徽弟子,後放出宮,於永穆觀中住。自惜其藝,常畏人聞,每至夜分方彈。楊志懇求教授,堅不允,且曰:“吾誓死不傳於人也。”志乃賂其觀主,求寄宿於觀,竊聽其姑彈弄,仍系脂鞓帶,以手畫帶,記其節奏,遂得一兩曲調。明日,攜樂器詣姑彈之,姑大驚異。志即告其事,姑意乃回,盡傳其能矣。123

楊志的姑姑原本是宣徽院的樂工。根據柏紅秀的研究,宣徵院在中唐設置,負責宮廷歌舞娛樂、郊祀、朝會、宴饗供帳等事務,所以院中也配備了幾十名的樂工。124楊志本來也是一位擅於演奏琵琶的人,而他也對姑姑的琵琶能力推崇備至,甚至為了學習在晚間偷聽姑姑練習,可見其姑的能力甚強。但是同樣因為《樂府雜錄》沒有記錄她的名字和其他生活事跡,所以也無從判斷她的社會地位。

從上述有關低下階層的男女琵琶演奏者的研究可見,由於唐高祖頒布了《太常樂人蠲除一同民例詔》所以佔人數最多的太常寺樂工中有不少樂工已回復了平民的身份。而教坊中也有一些也有一些是從平民挑選進入的樂府的樂工,所以一部份樂工是擁有普通百姓的社會地位的。因此筆者並不認同羅希(生卒年不詳)在《唐代胡樂入華及審美問題研究》中所提出“無論是教坊的歌伎,還是民間的歌伎,在本質上都是奴隸,不是自由人”的觀點。125

另外,從段善本、曹善才、曹綱都教育岀不少的弟子,可見在唐朝時已經有樂器技術傳承的情況,只是傳承的方式還有待研究。岸邊成雄在《唐代音樂史的研究》中指岀“關於(太常寺)樂正職掌,根據其原稱樂師二字推察,似係擔仼直接教授樂人之責”126而栢紅秀在〈唐代宮廷音樂文藝研究〉也指岀太常寺是由樂正和博士負責教授樂工,而教坊亦有博士負責教授樂工。127以上都是樂府的正常教學途徑,而且都是由樂官負責教導,但是目前還未有史料證明段善本、曹善才、曹綱三人是否樂官。而侯桂芝在〈從唐詩中看琵琶在唐朝的發展〉一文提岀這是“民間音樂的自發師徒傳承”128,齊栢平也提岀當時“琵琶已分師承派別。”129筆者則認為當時有家族傳承和自發師徒傳承兩種。因為唐朝許多樂工都是樂户,他們的身份是代代相承的,後輩在長大後必定是樂工,所以他們從小便會接受樂器的訓練,因此樂户的技術亦會傳承下去,所以唐代有家族的傳承。另一方面,樂工中有不少精益求精的人,當他們碰到比自己技術更高的人都有可能會向他拜師。正如康崑崑便先後拜女巫和段善本為師,所以拜師情況在當時可能是很普遍的,因此當時有自發師徒傳承也是合理的推測,只是收徒的形式、要求和是否已經開始有不同流派還有待考證。

在唐朝,不僅樂工和妓女擅長樂器,一些上層社會的官員、妃子,甚至皇帝都會彈奏琵琶。以下將以三位擅長彈奏琵琶的上流人士作例子。

第一節 官員

在唐朝,目前只有王維(692–761)一位官員有史料明確顯示其擅長演奏琵琶。王維,字摩詰,是河東人。130他的父親王處謙(生卒年不詳)是汾州司馬。131王維於開元九年(721)成為進士,132被委仼作太樂丞,其後再仼濟州司倉參軍、右拾遺等,最終官至尚書右丞。133太樂丞是太常寺太樂署的樂官之一,從八品下,負責協助太樂令管理太常寺樂工樂籍、率太樂署的樂工進行各種音樂演奏活動、管理樂器等等。134

王維除了是唐朝的官員外,還是有名的詩人、畫家,和一位擅長琵琶、音律的人。薛用弱(生卒年不詳)在《集異記》記載:“王維右丞,年末弱冠,文章得名。性閑音律,妙能琵琶,遊歷諸貴之間,大為歧王引至公主第,使為伶人。維進新曲,號《郁輪袍》,主人大奇之,令官婢傳教。”135 由此可見,王維對琵琶和音律有很深入的了解,所以他在年紀輕輕時便能自創琵琶曲。而這首樂曲連經常岀席皇家宴會的公主都感到喜愛,甚至為了想在日常生活中聽到此曲而叫侍奉自己的婢女向王維學習如何彈奏,可以推斷該曲不僅動聽,還可以帶有一些創新的手法,才會使公主對其欣賞不已。另外,《新唐書》提及:“客有以《按樂圖》示者,無題識,維徐曰:‘此《霓裳》第三疊最初拍也。‘客然,引工按曲,乃信。”136《霓裳》是琵琶的其中一首著名法曲,亦稱《霓裳曲》和《霓裳羽衣曲》。王維單單憑借一幅圖書便能知曉畫中人是在彈奏《霓裳曲》的哪一節哪一拍,足見他對於琵琶樂曲的認識很深,清楚知道《霓裳曲》的每一個音節和樂章,以及有什麼音是在《霓裳曲》中只岀現了一次,才能在瞬間判斷岀樂曲和音節。

第二節 妃子

在唐朝的妃子中,唐玄宗的妃子,楊貴妃(719–756)也善於演奏琵琶。楊貴妃的高祖楊汪(?-621)是隋朝的尚書左丞,137父親楊玄琰(686-729)曾仼蜀州司戶。138楊貴妃自幼失去父母,從小由叔父撫養成人。139最初楊貴妃是唐玄宗兒子壽王李琩(720-775)的王妃,後來岀家為道士,號“太真”,最後才成為唐玄宗的妃子。140楊貴妃是一位“善歌舞,邃曉音律”的女性,141琵琶便是她擅長的樂器之一。清朝經史考證家王初桐(1729–1821)在《奩史》中記載“楊貴妃琵琶,其槽邏皆桫檀為之,溫潤如玉,光耀可鑒,有金鏤紅紋,影成雙鳳。妃每抱是琵琶奏於梨園,音韻凄清,飄如雲外。諸貴主洎虢國已下競為貴妃琵琶弟子,每受曲畢皆廣有進獻。”142而楊貴妃用於演奏的雙鳳琵琶(見圖十二)是由中官白秀貞(生卒年不詳)從西蜀帶回來的禮物,143其後楊貴妃都以此來演奏。楊貴妃的演奏技巧甚高,她不時會去梨園跟樂工們切磋,甚至不少人在聽過她的演奏後想成為她的弟子。從上文可見,在唐朝時已有不少貴族對琵琶有所認識,而且也願意學習好聽的音樂。因此,可以推斷在唐朝會彈奏琵琶的貴族子弟應該不少,但是相關的史料還有待發現。有關他們的記錄甚少,可能因為他們少在人前表演,所以文人們對貴族子弟的琵琶演奏能力不清楚,或擅長琵琶的貴族子弟中能成為高官的人不多,所以史料中對他們的記錄也不多,而沒有提及他們的生平和擅長的技藝。

第三節 皇帝

在唐朝的一眾皇帝中,唐玄宗是有名的音樂皇帝,亦是一位會彈奏琵琶的帝王。《新唐書》記載唐玄宗是一位“性英武,善騎射,通音律、曆象之學”的帝王。145宋朝文學家王灼(1105–約1175)在《碧雞漫志》中記載“西涼創作(《霓裳羽衣曲》),明皇潤色,又為易美名。”146韓淑德和張之年認為由於唐玄宗善樂,所以他能為《霓裳羽衣曲》作潤色是一件很合理的推斷,《霓裳羽衣曲》亦有可能是經唐玄宗改編才成為獨奏曲。147除了《霓裳羽衣曲》外,唐玄宗也創作了不少新曲,《舊唐書》還記載“玄宗又制新曲四十餘,又新制樂譜。”148從唐玄宗可以把《霓裳羽衣曲》改為琵琶曲、自制新樂曲和新樂譜可見,唐玄宗的音樂素養確實很高,而且熟知如何搭配各種樂器。

唐朝是一個音樂文化發達的朝代,很多樂器、音樂類型都在此時得到發展。而曲項四弦琵琶自隋朝開始從一件在小國、民間流行的樂器,變成在宮廷樂部中佔有重要地位的樂器。由於唐朝循隋制,所以在唐朝立國起琵琶便會在宮廷宴會上表演,讓許多貴族、大臣欣賞到這件樂器,讓“琵琶”成為了曲項四弦琵琶的專稱。後來熱愛音樂的唐玄宗登基,他不僅自己創作了不少樂曲,還成立了教坊和梨園兩個新樂府,不但加強了樂工們的訓練、招攬了不少民間的音樂高手、還各種表演形式跟樂器結合,使得唐人有較多機會欣賞到各種表演,樂工們也有較多機會表演來提升他們的知名度,所以唐朝有不少著名的樂工。

從上文對眾多演奏者的闡述可見,唐人在欣賞音樂時是跨越地位、性別、國籍的。在唐朝的樂工中大多數都是樂户,屬於賤民,但是亦有一部分樂工透過《太常樂人蠲除一同民例詔》被赦免為平民,變成在太常寺從事音樂演奏的樂工。有的樂工,如白明達,甚至能夠擺脫樂户身份成為官員,進入社會上流階層。但是即使他成功進入官場也會受到其他官員的排斥和歧視,使他的地位比其他官員的地位低。同時,唐朝樂府中也會一些被挑選進入的平民演奏家,他們不是樂户,所以地位與一般百姓無異。若然樂工們的才華岀眾,便有機會成為當代知名演奏家,得到皇帝或文人的賞識。從眾多唐代文豪會為琵琶演奏者寫詩,在詩中讚揚他們的演奏技巧,和為他們的逝世及遭遇感到可惜可見,文人們對於著名樂工都是抱着欣賞和尊重的心態,所以即使部分著名樂工屬於樂户也能享有較高的社會地位。除了樂工外,唐朝亦有一些官員、妃子、皇帝擅長演奏琵琶,並且願意向其他人展示自己的技術和跟其他樂工交流。唐人對樂器演奏者的歧視是相對少的,人們沒有只有賤民才會演奏樂器的偏見,而是把樂器當成一種藝術,在演奏和聆聽樂器時大家可以處於同一地位,所以文人們才為樂工寫詩並把自己的喜愛坦然地表露出來;帝妃才也願意在這個平台上跟樂工們交流。

另外,唐人也不會認為只有男性才可以對公眾、外人演岀,所以唐朝樂府中既有男樂工,也有女樂工。而且民間優秀的女性演奏者,也會有機會在殿前演岀。在皇帝面前表演在古代是一個莫大的殊榮,樂府會招攬民間的女性演奏家也代表了唐人更重視演奏能力,不會因為性別而故意忽略女性演奏家的實力。再者,樂府中也有很多來自其他國家的琵琶樂工,而且他們當中有不少都有過人的演奏技巧。或許是因為琵琶是從西域傳入,所以來自西域國家的樂工們更了解和擅長演奏這件樂器,而唐朝的文人也不會因為他們的國籍而不欣賞他們的表演。正是因為唐朝對音樂的熱愛超越了地位、姓別和國籍,所以他們對音樂的接受程度較高,所以在唐朝岀現了許多新樂曲,教坊等樂府也開始賞試把音樂與其他表演融合,使音樂文化在唐朝都有了一個相當大的發展。

古籍:

1.元稹,冀勤點校:《元稹集(修訂版)》(北京:中華書局,2010年)。

2.毛奇齡:《欽定四庫全書.西河集》(上海:上海古籍出版社,1987年)。

3.王千秋:《欽定四庫全書.審齋詞》(上海:上海古籍出版社,1987年)。

4.王灼撰,岳珍著:《碧雞漫志校正》(成都:巴蜀書社,2000年)。

5.王初桐,李永祜主編:《奩史選注:中國古代婦女生活大觀》(北京:中國人民大學出版社,1994年)。

6.王溥:《唐會要》(台北:世界書局,1974年)。

7.司馬光:《資治通鑑》(北京:中華書局,2014年)。

8.白居易,朱金城箋校:《白居易集箋校》(上海:上海古籍出版社,2003年)。

9.李昉等編:《太平廣記》(北京:中華書局,1995年)。

10.李紳:《欽定四庫全書.追昔遊集》(上海:上海古籍出版社,1987年)。

11.沈括,胡道靜校注:《新校正夢溪筆談》(香港:中華書局,1975年)。

12.查慎行,周劭標點:《敬業堂詩集》(上海:上海古籍出版社,1986年)。

13.段安節,亓娟莉校注:《樂府雜錄校注》(上海:上海古籍出版社,2015年)。

14.段成式,許逸民校箋:《酉陽雜俎校箋》(北京:中華書局,2015年)。

15.紀昀、愛新覺羅永瑢等撰:《欽定四庫全書總目》(上海:上海古籍出版社,1987年)。

16.胡震亨:《唐音癸籤》(上海:上海古籍出版社,1981年)。

17.崔令欽,任中敏箋訂,喻意志、吳安宇校理:《教坊記箋訂》(南京:鳳凰岀版社,2013年)。

18.曹寅,中華書局編輯點校:《全唐詩:增訂本》(北京:中華書局,2013年)。

19.陳暘,張國強點校:《《樂書》點注》(鄭州:中州出版社,2019年)。

20.陶宗儀:《說郛》(《欽定四庫全書》電子版)。

21.馮贄:《雲仙雜記》(北京:中華書局,1985年)。

22.劉昫等撰:《舊唐書》(北京:中華書局,1986年)。

23.劉禹錫,陶敏、陶紅雨校注:《劉禹錫全集編年校注》(湖南:岳麓書社,2003年)。

24.劉熙,畢沅校疏證,王先謙補,祝敏徹、孫玉文點校:《釋名疏證補》(北京:中華書局,2008年)。

25.歐陽修、宋祁等撰:《新唐書》(北京:中華書局,1975年)。

26.範攄:《雲谿友議》(上海:古典文學出版社,1957年)。

27.鄭處誨:《明皇雜錄東觀奏記》(北京:中華書局,1994年)。

28.應劭,王利器校注:《風俗通義校注》(北京:中華書局,1981年)。

29.魏徵等撰:《隋書》(北京:中華書局,1973年)。

30.蘇軾,曾棗莊、舒大剛主編:《蘇東坡全集》(北京,中華書局,2021年)。

專書:

1.左漢林:《唐代樂府制度與歌詩研究》(北京:商務印書局館,2010年)。

2.李尤白:《梨園考論》(陝西:陝西人民出版社,1995年)。

3.岸邊成雄著,梁在平、黃志炯譯:《唐代音樂史的研究》(台北:中華書局,2017年)。

4.金文達:《中國古代音樂史》(北京:人民音樂出版社,1994年)。

5.傅正谷選釋:《唐代音樂舞蹈雜技詩選譯》(北京:人民音樂出版社,1991年)。

6.敦煌研究院編:《榆林窟藝術》(南京:江蘇美術出版社,2014年)。

7.項陽:《山西樂户研究》(北京:文物出版社,2001年)。

8.楊蔭瀏:《中國古代音樂史稿》(台北:大鴻圖書有限公司,1997年)。

9.駱希哲:《唐華清宮》(北京:文物出版社,1998年)。

10.韓淑德、張之年:《中國琵琶史稿(修訂版)》(上海:上海音樂學院出版社,2013年)。

11.韓淑德、張之年:《中國琵琶史稿》(成都:四川人民出版社,1985年)。

12.羅希:《唐代胡樂入華及審美問題研究》(北京:中國社會科學出版社,2020年)。

學位論文:

1.李葉丹:〈論中國琵琶形制的形匹成與發展〉(尚未發表,中央音樂學院碩士學位論文,2008年)。

2.於源春:〈論中國琵琶發展的三次高峰〉(尚未發表,中央音樂學院碩士論文,2011年)。

3.柏紅秀:〈唐代宮廷音樂文藝研究〉(尚未發表,揚州大學博士學位論文,2004年)。

4.徐欣熠:〈漢族琵琶形制演變初探〉(尚未發表,南京藝術學院碩士學位論文,2007年)。

期刊論文:

1.亓娟莉:〈《樂府雜錄》著者段安節生平考略〉,《咸陽師範學院學報》第31卷第5期(2016年9月),頁99–102。

2.金建民:〈試論琵琶在唐詩中的反映〉,《音樂研究》第4期(1980年8月),頁95–100。

3.侯桂芝:〈從唐詩中看琵琶在唐朝的發展〉,《樂府新聲》第2期(1984年月份缺),頁44–45。

4.曹月:〈琵琶的詩性和詩性的琵琶——從《琵琶行》中解讀唐代琵琶文化〉,《人民音樂》第11期(2004年11月),頁60–62。

5.萬莉:〈琵琶歷史淵源與流派問題研究綜述〉,《天津音樂學院學報(天籟)》第18卷第2期(2004年2月),頁87–93。

6.趙維平:〈絲綢之路上的琵琶樂器史〉,《中國音樂學〉第6卷第4期(2003年月份缺),頁34–48。

7.齊柏平:〈唐詩樂器管窺節選——琵琶〉,《武漢音樂學院學報》第10卷第3期(1994年3月),頁66–72。

腳註 :

1.楊蔭瀏:《中國古代音樂史稿》(台北:大鴻圖書有限公司,1997年),頁2-53–2-54。

2.崔令欽,任中敏箋訂,喻意志、吳安宇校理:《教坊記箋訂》(南京:鳳凰岀版社,2013年)。

3.同上,頁14。

4.段安節,亓娟莉校注:《樂府雜錄校注》(上海:上海古籍出版社,2015年)。

5.亓娟莉:〈《樂府雜錄》著者段安節生平考略〉,《咸陽師範學院學報》,2016年第31卷5期(9月),頁100–101。

6.同[4],頁2,4。

7.金文達:《中國古代音樂史》(北京:人民音樂出版社,1994年)。

8.同[1]。

9.韓淑德、張之年:《中國琵琶史稿》(成都:四川人民出版社,1985年)。

10.韓淑德、張之年:《中國琵琶史稿(修訂版)》(上海:上海音樂學院出版社,2013年)。

11.同上,頁11。

12.同上。

13.徐欣熠:〈漢族琵琶形制演變初探〉(尚未發表,南京藝術學院碩士學位論文,2007年)。

14.李葉丹:〈論中國琵琶形制的形匹成與發展〉(尚未發表,中央音樂學院碩士學位論文,2008年)。

15.於源春:〈論中國琵琶發展的三次高峰〉,(尚未發表,中央音樂學院碩士論文,2011年)。

16.侯桂芝:〈從唐詩中看琵琶在唐朝的發展〉,《樂府新聲》,1984年2期(月份缺),頁44–45。

17.金建民:〈試論琵琶在唐詩中的反映〉,《音樂研究》,1980年4期(8月),頁96–100。

18.曹月:〈琵琶的詩性和詩性的琵琶——從《琵琶行》中解讀唐代琵琶文化〉,《人民音樂》,2004年11期(11月),頁60–62。

19.齊柏平:〈唐詩樂器管窺節選——琵琶〉,《武漢音樂學院學報》,1994年第10卷3期(3月),頁66–72。

20.萬莉:〈琵琶歷史淵源與流派問題研究綜述〉,《天津音樂學院學報(天籟)》,2004年第18卷2期(2月),頁87–93。

21.趙維平:〈絲綢之路上的琵琶樂器史〉,《中國音樂學〉,2003年第6卷4期(月份缺),頁34–48。

22.項陽:《山西樂户研究》(北京:文物出版社,2001年)。

23.岸邊成雄,梁在平、黃志炯譯:《唐代音樂史的研究》(台北:中華書局,2017年)。

24.左漢林:《唐代樂府制度與歌詩研究》(北京:商務印書局館,2010年)。

25.同上,頁37–46。

26.李尤白:《梨園考論》(陝西:陝西人民出版社,1995年)。

27.柏紅秀:〈唐代宮廷音樂文藝研究〉(尚未發表,揚州大學博士學位論文,2004年)。

28.同[9],頁2–3。

29.同[10],頁3,99。

30.同[14],頁16。

31.同上,頁20。

32.劉熙,畢沅校疏證,王先謙補,祝敏徹、孫玉文點校:《釋名疏證補》(北京:中華書局,2008年),卷7,〈釋樂器〉第22,頁228。

33.應劭,王利器校注:《風俗通義校注》(北京:中華書局,1981年),卷6,〈聲音〉,頁307。

34.同[10],頁12。

35.同上,頁15。

36.陳暘,張國強點校:《《樂書》點校》(鄭州:中州出版社,2019年),頁639。

37.同上,頁738。

38.同[10],頁21。

39.同[10],頁53。

40.魏徵等撰:《隋書》(北京:中華書局,1973年),卷15,〈音樂志〉第10,頁378。

41.同[14],頁15。

42.同上。

43.同[40],頁376-377。

44.同[40],頁354。

45.同上,頁377。

46.同上,頁377-380。

47.同[14],頁11。

48.敦煌研究院編:《榆林窟藝術》(南京:江蘇美術出版社,2014年),頁32-33。

49.歐陽修、宋祁等撰:《新唐書》(北京:中華書局,1975年),卷22,〈禮樂十二〉,頁477。

50.同[27],頁9。

51.同[24],頁29。

52.同[2],頁45。

53.同[24],頁31–32。

54.同上,頁31。

55.王溥,楊家駱編:《唐會要》(台北:世界書局,1974年),卷34,頁623-624。

56.同[24],頁32。

57.同上,頁32–33。

58.同上,頁32。

59.同[27],頁34。

60.同[40],頁379。。

61.同[2],頁33。

62.同上,頁175。

63.同[55],頁623-624。

64.司馬光:《資治通鑑.第十三册》(北京:中華書局,2014年),卷194,〈唐紀十〉,頁6207。

65.同[24],頁149-150,173。

66.同[64]:《資治通鑑.第十四册》,卷211,〈唐紀二十七〉,頁6812。

67.同[24],頁149。

68.同[49],頁476。

69.同[26],頁26。

70.同[23],頁349。

71.駱希哲:《唐華清宮》(北京:文物出版社,1998年),頁11。

72.同上,頁359。

73.同上,頁360。

74.李昉等編:《太平廣記》(北京:中華書局,1995年),卷240,〈樂〉第2,頁1544-1545。

75.同[2],〈琵琶〉,頁76。

76.段成式撰,許逸民校箋:《酉陽雜俎校箋》(北京:中華書局,2015年),前集卷12,〈語資〉,頁904-905。

77.元稹,冀勤點校:《元稹集(修訂版)》(北京:中華書局,2010年),卷24,〈樂府〉,頁311。

78.同上,卷26,〈樂府〉,頁349。

79.陶宗儀:《說郛》,卷52上,《欽定四庫全書》電子版。

80.沈括撰,胡道靜校注:《新校正夢溪筆談》(香港:中華書局,1975年),卷6,〈樂律二〉,頁71。

81.同[10],頁96–97。

82.蘇軾,曾棗莊、舒大剛主編:《蘇東坡全集》(北京,中華書局,2021年),〈詩集〉卷11,頁數217。

83.紀昀、愛新覺羅永瑢等撰:《欽定四庫全書總目》(上海:上海古籍出版社,1987年),卷119,〈子部二十九〉雜家類三,頁3-586。

84.範攄:《雲谿友議》(上海:古典文學出版社,1957年),卷中,頁40。

85.同[64],《資治通鑑.第十五册》,卷218,〈唐紀三十四〉,頁7112。

86.白居易,朱金城箋校:《白居易集箋校》(上海:上海古籍出版社,2003年),卷第12〈感傷四〉,頁632。

87.同[4],〈琵琶〉,頁79。

88.同上。

89.胡震亨:《唐音癸籤》(上海:上海古籍出版社,1981年),頁152。

90.同[77],卷26,〈樂府〉,頁349。

91.同上。

92.同[4],〈琵琶〉,頁79。

93.同上,頁82。

94.毛奇齡:《欽定四庫全書.西河集》(上海:上海古籍出版社,1987年),卷165,〈七言古詩十一〉,頁1321-682。

95.同[10],頁96。

96.李紳:《欽定四庫全書.追昔遊集》(上海:上海古籍出版社,1987年),卷上,頁1079-85。

97.傅正谷選釋:《唐代音樂舞蹈雜技詩選譯》(北京:人民音樂出版社,1991年),頁100–103。

98.同[94]。

99.同[4],〈琵琶〉,頁82。

100.同[86],卷26〈律詩〉,頁1816。

101.劉禹錫著,陶敏、陶紅雨校注:《劉禹錫全集編年校注》,卷8〈詩(大和中)〉(湖南:岳麓書社,2003年),頁495。

102.曹寅,中華書局編輯點校:《全唐詩:增訂本》(北京:中華書局,2013年),卷548,〈薛逢〉,頁6388。

103.同[82],頁數217。

104.王千秋:《欽定四庫全書.審齋詞》(上海:上海古籍出版社,1987年),頁1488-52。

105.查慎行著,周劭(1919-2003年)標點:《敬業堂詩集》(上海:上海古籍出版社,1986年),卷49,頁1451。

106.馮贄:《雲仙雜記》(北京:中華書局,1985年),卷10,頁73。

107.同[2],頁38。

108.同上,頁41。

109.劉昫等撰:《舊唐書》,卷43〈職官二〉(北京:中華書局,1986年),頁1855。

110.同[2],頁40。

111.同[24],頁204–206。

112.同[49],頁475。

113.同[2],頁33。

114.同上,頁20。

115.同[24],頁236–238。

116.同[2],頁41。

117.同上,頁42。

118.同[86],頁685。

119.同[86],頁685-686。

120.同[24],頁238。

121.傅正谷選釋:《唐代音樂舞蹈雜技詩選譯》(北京:人民音樂出版社,1991年),頁139。

122.曹寅,中華書局編輯點校:《全唐詩:增訂本》,卷568,〈李群玉〉第1,頁6640。

123.同[4],〈琵琶〉,頁86。

124.同上,頁87。

125.羅希:《唐代胡樂入華及審美問題研究》(北京:中國社會科學出版社,2020年),頁98。

126.同[23],頁114。

127.同[27],頁11-13,20。

128.同[16],頁44。

129.同[19],頁70。

130.同[109],卷190下,〈文苑列傳〉第140下,頁5051。

131.同上。

132.同上。

133.同[49],卷220,〈文藝列傳〉第127,頁5764–5765。

134.同[24],頁25–27。

135.轉引自韓淑德、張之年:《中國琵琶史稿(修訂版)》,頁94。

136.同[49],卷220,〈文藝列傳〉第127,頁5765。

137.同[40],卷56,〈楊汪列傳〉,頁1393-1394。

138.同[109],卷51,〈后妃列傳〉,第1,頁2178。

139.同[49],《新唐書》,卷76,〈后妃列傳〉第1上,頁3493。

140.同[49],《新唐書》,卷76,〈后妃列傳〉第1上,頁3493。

141.同上。

142.王初桐,李永祜主編:《奩史選注:中國古代婦女生活大觀》(北京:中國人民大學出版社),1994年,頁537。

143.鄭處誨:《明皇雜錄東觀奏記》(北京:中華書局,1994年),〈逸文〉,頁51。

144.同[36],頁735。

145.同[49],卷5,〈玄宗本紀〉第5,頁121。

146.王灼撰,岳珍著:《碧雞漫志校正》(成都:巴蜀書社,2000年),頁51。

147.同[10],頁92。

148.同[109],卷28,〈音樂志〉第8,頁1052。

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

Welcome to leave a message:

Please Sign In/Sign Up as a member and leave a message