从汉语看其体现的性别差异

人依靠语言表意,语言记录人的思维,汉语更是中华文化的精华。本文将先对前人研究汉语性别差异进行回顾,指出汉语性别差异研究仍有较大空缺的问题;其次尝试从汉字的字源切入,以“女”与“父”二字的造字理念为例,凸显的男尊女卑思想深入人心;继而由字至词分析成语的结构,得出两性差异在人和动物之间皆有体现的结论;再而指出两性的语音差异,女性基于生理因素声音更高,又基于社会要求说话更规范说出“女国音”,最后根据研究进行讨论和总结。

关键词:语言;汉语;两性;性别;差异

汉语作为世界上使用人数最多的语言,其源远流长的文化内涵被众多学者剖析,唯汉语所体现的性别差异相对而言较少谈及。本文将会在前人的研究基础之上,指出两性在造字结构、成语结构和语音三方面的差异。

姚春林先生于2009年较全面地回顾了汉语性别的相关研究,从女书、汉字造字法、汉字词彙、汉语语法、汉语谚语及俗语、少数民族语言六个方面指出性别歧视成果,又从语音词彙差异、外语教学差异、言语行为三方面指出性别差异的研究成果1。同时,姚先生指出国内对语言与性别的研究与汉语本体衔接不够紧密,层次应深入到结合社会变量对语言性别现象的动态观察及描写。

国内的性别语言研究与西方相比,其发展出现断层和非连续性。2010年孙汝建先生将汉语性别变异研究分为四个阶段:语感感悟期(20世纪70年代末以前)、模彷初探期(20世纪70年代末至1987年)、化西为中期(1987年至1997年)、持续探索期(1997年以来)2。孙先生指出汉语的性别研究时期和中国的社会发展有关。西方早在20世纪初便处于积累探索的阶段,因此汉语的性别研究仍很大程度地侷限于借鑑西方性别差异的研究,对汉语词语自身性别差异缺乏自主的研究和探讨。

由此可见,二位先生都指出汉语的性别差异研究相对西方而言存在较大研究空缺,其研究也较多集中在表面,如重视语言所体现的汉语性别差异。

本文主要的语料来源包括书面数据(《说文解字》和《成语词典》为主)、引用数据(《汉语的性别歧视与性别差异》的研究报告)及日常观察数据,将会採用共时和历时、对比研究、动态静态相结合三种研究方法,从造字结构入手,阐述汉语于两性的成语结构和语音之间的差异。

(一)、造字结构和两性地位

索绪尔(Ferdinand de Saussure,1857-1913)更认同研究语言时更应该聚焦在语言本身,针对特定时间的语言现象作共时(synchronic)的分析3,基于汉语的发展是源远流长的,所分析不能局限于特定时间,因此以下会结合历时(diachronic)的研究方法,分析随时间发展的汉字反映的两性现象。

苏杰先生于1999年已经指出,汉语是存在性别歧视的语言4。若是追溯到造字时期,可以发现此说存在一定的道理。汉字“女”是一个象形字,从甲骨文、金文、到小篆所呈现的状态如同一个人屈膝向他人跪拜。“女”的汉字演变过程如表15:

表1

可以看出,在隶变之前,“女”字的屈膝跪拜状特徵比较显着,隶变以后更像是女子盘膝而坐的淑女状态。《说文解字》指:“女,妇人也”6,可见男性对女性的理想状态:既对自己有礼、服从,又要有仪态。

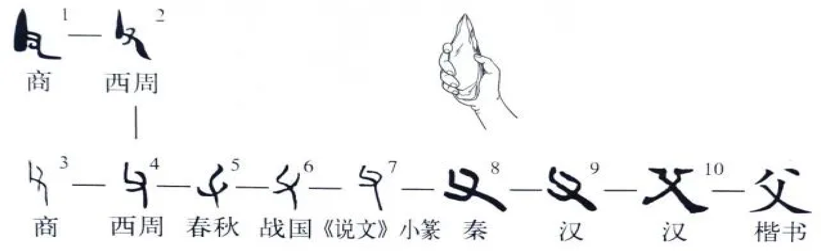

对于家庭中执掌地位的“父”,《说文解字》中解释道:“矩也。家长率教者。从又举杖”7。“父”一字在整个汉字发展的过程中都具备极高的控制意味,手举教杖代表权利,“父”的汉字演变过程如表28,可见在汉字造字之初到形成汉字皆能体现男尊女卑思想:

表2

据潘建先生统计,商务印书馆《新华字典》(1998年修订版本)共收录149个“女”字旁的字,其中92个中性词,29个有明显的贬义,如“姦、娼、妓、婊、妖、奴”9。以“女”为偏旁造字则是现代为满足使用需要造字,理论上来说,汉字是可以源源不断地“生字”,而以“女”为偏旁所造的字不难发现主要与两性关係有关,且将女性置于受男性玩弄的地位。28个褒义词如“妍、妙、婷、姝”虽形容女性的容颜、身材美丽,实际上也是从男性视角审视女性,似乎是一种供取悦男人的物品。从汉字发展可见,中国妇女在社会中地位低下、受压迫的形象是持续性的,地位远不及男性。

(二)、成语结构差异

成语是汉语的精髓,也是中华文化的瑰宝,前文所言两性自造字以来便出现差异,而这种差异在成语结构上更加显着,前人较少谈论到成语本身的结构,因此以下会尝试加以补充,并採用两性对比的方法进行研究。

首先,“男先女后”的词语结构无论于人还是于动物都有迹可循。笔者根据孙汝建先生的统计与自己的补充发现如下:

在《成语词典》在8000多条的成语中,与性别有关的成语约有50条,语素与人有关的成语约有30条,其中24条是“男先女后”的结构,如“重男轻女”、“男耕女织”、“儿女情长”、“金童玉女”等;仅6条“女先男后”大多基于辈份排列,如“妻离子散”、“孀妻弱子”等,20条含动物也依照“雄先雌后”的结构,如“龙飞凤舞”、“腾蛟起凤”、“鸾凤和鸣”、“麟角凤嘴”等10。

可以看出,和人有关的成语理论上除“儿女情长”其馀是可以男女互换的,如“轻女重男”、“玉女金童”等,但由于惯性思维不会有人这样使用,男先女后的顺序已经深入人心;而含性别的动物成语中,雄性动物的语素有“龙、蛟、鸾、麟”,而雌性动物则仅有“凤”,这反映了在动物界雄性也较雌性有地位,有更多华美的词藻修饰,两性差异不侷限于人。

其次,描写两性体态的成语中,有66处展示手势、身势和情态三种基本体态。手势语男性较女性丰富,如“抓耳挠腮”、“拍案叫绝”、“摩拳擦掌”等,这类成语虽没有明显的性别指示性,但从日常观察而言不难发现这类词通常指示较为粗鲁、不拘小节的人物动作形象,这种形象在人的潜意识中不归类为“优雅的”,正是基于它们不符合传统古代的女性行为;而女性则专用“搔首弄姿”,却是一种带有贬义的四字词;在身势语中,查阅字典如下:

女性专用的有“姗姗而行”、“轻移莲步”,男性则“昂首阔步”、“昂首挺胸”、“五体投地”等;情态语中,女性专用“秋波微转”、“低眉顺眼”、“嫣然一笑”、“闭月羞花”、“亭亭玉立”等,而男性则用“炯炯有神”、“虎视眈眈”、“高大威勐”、“雄心壮志”等11。

以上可见,两性在成语修饰中各佔优势,但也能反映出成语形容两性的差异:男性更阳刚、不拘小节,女性更娇柔、优雅知性,这种差异除去前文提及的男尊女卑思想,但综观整个中华文化而言,男女的造字、造词的方式仍有一种中国传统阴阳平衡的美学体现,是汉文字当中不可忽视的伟大文明之处。

(三)、两性语音差异

汉语不仅仅是文字,还有表达的方式,两性语音差异值得关注。张莉萍女士在2007年指出纯粹的动态研究是不存在的,她认为研究语言需要动静结合12。确实如此,语言无法脱离社会变量,也需建基于为研究的假想状态。以下将会建立在姚春林先生的静态研究之上,结合社会发展提出动态观察及描写。

首先,在音高方面,女性发音比男性高。孙汝建先生通过研究频率发现,当两性共同发汉语拼音“a”时,基于生理条件,女性的声带短而薄,因此声音频率大约在150~300赫兹,而男性的声带长而厚,声音频率为60~200赫兹13,可见女性的说话的声音较高,印证了女性的发音比男性更高这一说。不过,基于汉语有四个声调,如“b-a-ba”这一组拼音则会有四个不同的汉字“巴、拔、把、爸”,虽然男女性的音高存在差异,但声调的发音和感知是相对的,因此绝对音高并不影响正常情况下的交流。

其次,在发音规范方面,女性更注重发音的规范和发音的圆润感,这一现象在北京比较明显。由于北京人会更加注重使用轻声、儿化音等等,北京男性青年说话时常常会基于习惯将一些辅音发成捲舌元音,例如将“反正”说成“反二”、“保证”说成“保二”等,这种较少出现在同龄女性和五岁以下的男孩或中年以上的男子中14。相对来说,女性还较男性多一些语气词,也会通过语调、长音来表达不同的情感,如“这哪是真的啊?”“啊”这一语气词常有疑问、讽刺、惊讶之意,而女性则可以通过不同的语调带出此句不同的态度。总的来说,女性发音较标准和规范,青年男性会将部分词语省略或改变发音,女性则常会将语气词拖长音来表达不同的感情,这种现象实际上是由于两性之间的行为性格差异所导致,女性受传统约束需保持温文尔雅的发音方式,同时因为女性具备更加细腻的情感导致其有加强语气词的特点。

在动态观察方面,仍是以北京话为重要聚焦点。在20世纪20年代黎锦熙先生就指出北京一些年轻的女性会将汉语拼音中的“j、q、x”发成“z、c、s”,将其称为“女国音”(又称“噼柴派读音”)。胡明扬先生指出“女国音”仅在非正式场合出现,在调查的师大附中学生当中,65名男性未发现“女国音”现象,在137名被调查的女性中,有42人被发现“女国音”,佔女性总人数30.5%15。可见“女国音”基本在女性中学阶段产生,但是如今却因为社会审美发生改变,如趋向“幼态化”、女性“撒娇流”等,使得“女国音”不局限于女学生,已经遍及北京,这实际上是女性由于爱美的心理令语言发生改变。

通过对《说文解字》、《成语词典》的考察及相关学者的研究发现,男女尊卑有别思想在造字阶段已十分明显,在社会演变中受儒家思想加深男尊女卑,到现今汉字的演变和使用仍保留着女性贬化的意味。此外,从成语结构中可知两性差异不侷限于人,还有动物,并且对两性的行为模式进行约束,要求女性须内敛,否则有失风雅,这种现象也体现了中国阴阳平衡的美学观。再者,女性在现今社会的形象依旧是维持着娇柔的印象,因此即便是现在的北京女子也依然会无意识的说女国音,另一方面而言,正是因为女性的绝对音高和辨别音频能力强,因此她们能控制自己如何说汉语,从而达到温文尔雅、娇柔的谈吐方式。

本文建基于前人的研究观点进行补充。首先,尝试从文字学的角度挖掘两性歧视的现象从造字阶段便开始出现,前人虽有提及“女”字的“小篆”书写方式,却并没有从整个汉字演变过程甚至是组词生字解释,本文还举出了在家庭具有执掌地位的“父”字形演变进行对比,进一步突出男女之间的尊卑有别;在成语结构方面,前人皆从语素为人成语及俗语进行分析,本文不仅从《成语词典》中提炼和人的性别有关的成语,更从动物方面进行补充;最后,本文尝试为语音方面指出音高和发音规范两个方向,指出女性和男性的差异,然后针对社会现象指出目前“女国音”普遍化的发展趋势。从整体趋势而言,汉语的两性差异现象未曾消失,不同时代也需要结合社会发展进行分析。

汉语作为世界使用人数最多的语言,其各种内涵十分值得研究,中华文化源远流长且博大精深,本文从汉字结构、成语结构和语音三方面分析两性差异,可见汉语的男女之间差异可反映的不仅仅是语言,背后依然有社会文化、人文思想对两性的定义,这种规限延续了阴阳、刚柔的融合平衡之美,将中华文化的内涵通过语言为载体表现出来,随着社会的发展,正所谓:穷则变,变则通,通则久(《周易·繫辞下》),未来两性的差异既有可能扩大,也有可能缩小,并非人为干预可以阻止。

书籍

1、 许慎:《说文解字》(北京:中华书局,影印陈昌治《说文解字(附检字)》刻本,1998年),页64-258。

2、 孙汝建:《汉语的性别歧视与性别差异》,(武汉:华中科技大学出版社,2010年),页11-79。

3、 傅玉芳,郭玲主编:《成语词典》,(上海:上海大学出版社,2006年11月),页1-920。

期刊论文

1、 胡明扬:〈北京话“女国音”调查〉,《语文建设》第1期(1988年1月),页26-31。

2、 姚春林:〈国内有关语言与性别研究述评〉,《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》第30卷第3期(2009年9月),页113-115。

3、 潘建:〈英汉语言性别歧视的比较研究〉,《外语与外语教学》第2卷(2003年月份缺),页14-16。

4、 廖杨佳:〈论索绪尔语言学的共时观与历时观〉,《戏剧之家》第1卷(2018年1月),页190。

5、 苏杰:〈汉字中的性别歧视〉,《语文学刊》第4卷(1999年月份缺),页38-41。

学位论文

1、 张莉萍:《称谓语性别差异的社会语言学研究》(北京:中央民族大学,博士论文,2007年2月),页4。

电子资料

1、 三个小布丁:〈《说文解字》547课:细说“父”字,“父亲”意义的由来〉,腾讯网站(https://view.inews.qq.com/k/20220331A0C7BG00?web_channel=wap&openApp=false),2022年3月31日发表。(浏览日期:2022年12月13日)

2、 华福文教育:〈【每日一字】:女:窈窕淑女〉,搜狐网站(https://www.sohu.com/a/164323921_559604)2017年8月13日发表。(浏览日期:2022年12月13日)

脚注

[1] 姚春林:〈国内有关语言与性别研究述评〉,《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》,2009年3期(2009年9月),页113-115。

[2] 孙汝建:《汉语的性别歧视与性别差异》,(武汉:华中科技大学出版社,2010年),页11。

[3] 廖杨佳:〈论索绪尔语言学的共时观与历时观〉,《戏剧之家》,2018年1期(2018年1月),页190。

[4] 苏杰:〈汉字中的性别歧视〉,《语文学刊》,1999年4卷(月份缺),页38-41。

[5] 华福文教育:〈【每日一字】:女:窈窕淑女〉,搜狐网站(https://www.sohu.com/a/164323921_559604)2017年8月13日发表。(浏览日期:2022年12月13日)

[6] 许慎:《说文解字》(影印陈昌治《说文解字(附检字)》刻本;北京:中华书局,1998年),页258。

[7]《说文解字》,页64。

[8] 三个小布丁:〈《说文解字》547课:细说“父”字,“父亲”意义的由来〉,腾讯网站(https://view.inews.qq.com/k/20220331A0C7BG00?web_channel=wap&openApp=false),2022年3月31日发表。(浏览日期:2022年12月13日)

[9] 潘建:〈英汉语言性别歧视的比较研究〉,《外语与外语教学》,2001年3期(月份缺),页14-16。

[10] 傅玉芳,郭玲主编:《成语词典》,(上海:上海大学出版社,2006年),页1-920。

[11] 同上。

[12] 张莉萍:《称谓语性别差异的社会语言学研究》(北京:中央民族大学,博士论文,2007年2月),页4。

[13]《汉语的性别歧视与性别差异》,页78。

[14] 同上,页79。

[15] 胡明扬:〈北京话“女国音”调查〉,《语文建设》,1988年1期(1988年1月),页26-31。

< 原创文章/视频,未经许可,不得转载 >

欢迎留言:

请登入/登记成为会员后留言