從漢語看其體現的性別差異

人依靠語言表意,語言記錄人的思維,漢語更是中華文化的精華。本文將先對前人研究漢語性別差異進行回顧,指出漢語性別差異研究仍有較大空缺的問題;其次嘗試從漢字的字源切入,以“女”與“父”二字的造字理念為例,凸顯的男尊女卑思想深入人心;繼而由字至詞分析成語的結構,得出兩性差異在人和動物之間皆有體現的結論;再而指出兩性的語音差異,女性基於生理因素聲音更高,又基於社會要求說話更規範說出“女國音”,最後根據研究進行討論和總結。

關鍵詞:語言;漢語;兩性;性別;差異

漢語作為世界上使用人數最多的語言,其源遠流長的文化內涵被眾多學者剖析,唯漢語所體現的性別差異相對而言較少談及。本文將會在前人的研究基礎之上,指出兩性在造字結構、成語結構和語音三方面的差異。

姚春林先生於2009年較全面地回顧了漢語性別的相關研究,從女書、漢字造字法、漢字詞彙、漢語語法、漢語諺語及俗語、少數民族語言六個方面指出性別歧視成果,又從語音詞彙差異、外語教學差異、言語行為三方面指出性別差異的研究成果1。同時,姚先生指出國內對語言與性別的研究與漢語本體銜接不夠緊密,層次應深入到結合社會變量對語言性別現象的動態觀察及描寫。

國內的性別語言研究與西方相比,其發展出現斷層和非連續性。2010年孫汝建先生將漢語性別變異研究分為四個階段:語感感悟期(20世紀70年代末以前)、模仿初探期(20世紀70年代末至1987年)、化西為中期(1987年至1997年)、持續探索期(1997年以來)2。孫先生指出漢語的性別研究時期和中國的社會發展有關。西方早在20世紀初便處於積累探索的階段,因此漢語的性別研究仍很大程度地侷限於借鑑西方性別差異的研究,對漢語詞語自身性別差異缺乏自主的研究和探討。

由此可見,二位先生都指出漢語的性別差異研究相對西方而言存在較大研究空缺,其研究也較多集中在表面,如重視語言所體現的漢語性別差異。

本文主要的語料來源包括書面數據(《說文解字》和《成語詞典》為主)、引用數據(《漢語的性別歧視與性別差異》的研究報告)及日常觀察數據,將會採用共時和歷時、對比研究、動態靜態相結合三種研究方法,從造字結構入手,闡述漢語於兩性的成語結構和語音之間的差異。

(一)、造字結構和兩性地位

索緒爾(Ferdinand de Saussure,1857-1913)更認同研究語言時更應該聚焦在語言本身,針對特定時間的語言現象作共時(synchronic)的分析3,基於漢語的發展是源遠流長的,所分析不能局限於特定時間,因此以下會結合歷時(diachronic)的研究方法,分析隨時間發展的漢字反映的兩性現象。

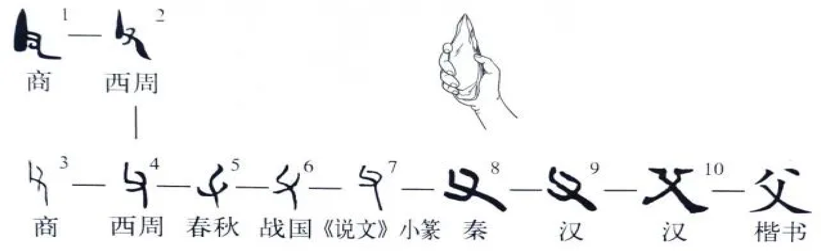

蘇傑先生於1999年已經指出,漢語是存在性別歧視的語言4。若是追溯到造字時期,可以發現此說存在一定的道理。漢字“女”是一個象形字,從甲骨文、金文、到小篆所呈現的狀態如同一個人屈膝向他人跪拜。“女”的漢字演變過程如表15:

表1

可以看出,在隸變之前,“女”字的屈膝跪拜狀特徵比較顯著,隸變以後更像是女子盤膝而坐的淑女狀態。《說文解字》指:“女,婦人也”6,可見男性對女性的理想狀態:既對自己有禮、服從,又要有儀態。

對於家庭中執掌地位的“父”,《說文解字》中解釋道:“矩也。家長率教者。从又舉杖”7。“父”一字在整個漢字發展的過程中都具備極高的控制意味,手舉教杖代表權利,“父”的漢字演變過程如表28,可見在漢字造字之初到形成漢字皆能體現男尊女卑思想:

表2

據潘建先生統計,商務印書館《新華字典》(1998年修訂版本)共收錄149個“女”字旁的字,其中92個中性詞,29個有明顯的貶義,如“姦、娼、妓、婊、妖、奴”9。以“女”為偏旁造字則是現代為滿足使用需要造字,理論上來說,漢字是可以源源不斷地“生字”,而以“女”為偏旁所造的字不難發現主要與兩性關係有關,且將女性置於受男性玩弄的地位。28個褒義詞如“妍、妙、婷、姝”雖形容女性的容顏、身材美麗,實際上也是從男性視角審視女性,似乎是一種供取悅男人的物品。從漢字發展可見,中國婦女在社會中地位低下、受壓迫的形象是持續性的,地位遠不及男性。

(二)、成語結構差異

成語是漢語的精髓,也是中華文化的瑰寶,前文所言兩性自造字以來便出現差異,而這種差異在成語結構上更加顯著,前人較少談論到成語本身的結構,因此以下會嘗試加以補充,並採用兩性對比的方法進行研究。

首先,“男先女後”的詞語結構無論於人還是於動物都有跡可循。筆者根據孫汝建先生的統計與自己的補充發現如下:

在《成語詞典》在8000多條的成語中,與性別有關的成語約有50條,語素與人有關的成語約有30條,其中24條是“男先女後”的結構,如“重男輕女”、“男耕女織”、“兒女情長”、“金童玉女”等;僅6條“女先男後”大多基於輩份排列,如“妻離子散”、“孀妻弱子”等,20條含動物也依照“雄先雌後”的結構,如“龍飛鳳舞”、“騰蛟起鳳”、“鸞鳳和鳴”、“麟角鳳嘴”等10。

可以看出,和人有關的成語理論上除“兒女情長”其餘是可以男女互換的,如“輕女重男”、“玉女金童”等,但由於慣性思維不會有人這樣使用,男先女後的順序已經深入人心;而含性別的動物成語中,雄性動物的語素有“龍、蛟、鸞、麟”,而雌性動物則僅有“鳳”,這反映了在動物界雄性也較雌性有地位,有更多華美的詞藻修飾,兩性差異不侷限於人。

其次,描寫兩性體態的成語中,有66處展示手勢、身勢和情態三種基本體態。手勢語男性較女性豐富,如“抓耳撓腮”、“拍案叫絕”、“摩拳擦掌”等,這類成語雖沒有明顯的性別指示性,但從日常觀察而言不難發現這類詞通常指示較為粗魯、不拘小節的人物動作形象,這種形象在人的潛意識中不歸類為“優雅的”,正是基於它們不符合傳統古代的女性行為;而女性則專用“搔首弄姿”,卻是一種帶有貶義的四字詞;在身勢語中,查閱字典如下:

女性專用的有“姍姍而行”、“輕移蓮步”,男性則“昂首闊步”、“昂首挺胸”、“五體投地”等;情態語中,女性專用“秋波微轉”、“低眉順眼”、“嫣然一笑”、“閉月羞花”、“亭亭玉立”等,而男性則用“炯炯有神”、“虎視眈眈”、“高大威猛”、“雄心壯志”等11。

以上可見,兩性在成語修飾中各佔優勢,但也能反映出成語形容兩性的差異:男性更陽剛、不拘小節,女性更嬌柔、優雅知性,這種差異除去前文提及的男尊女卑思想,但綜觀整個中華文化而言,男女的造字、造詞的方式仍有一種中國傳統陰陽平衡的美學體現,是漢文字當中不可忽視的偉大文明之處。

(三)、兩性語音差異

漢語不僅僅是文字,還有表達的方式,兩性語音差異值得關注。張莉萍女士在2007年指出純粹的動態研究是不存在的,她認為研究語言需要動靜結合12。確實如此,語言無法脫離社會變量,也需建基於為研究的假想狀態。以下將會建立在姚春林先生的靜態研究之上,結合社會發展提出動態觀察及描寫。

首先,在音高方面,女性發音比男性高。孫汝建先生通過研究頻率發現,當兩性共同發漢語拼音“a”時,基於生理條件,女性的聲帶短而薄,因此聲音頻率大約在150~300赫茲,而男性的聲帶長而厚,聲音頻率為60~200赫茲13,可見女性的說話的聲音較高,印證了女性的發音比男性更高這一說。不過,基於漢語有四個聲調,如“b-a-ba”這一組拼音則會有四個不同的漢字“巴、拔、把、爸”,雖然男女性的音高存在差異,但聲調的發音和感知是相對的,因此絕對音高並不影響正常情況下的交流。

其次,在發音規範方面,女性更注重發音的規範和發音的圓潤感,這一現象在北京比較明顯。由於北京人會更加注重使用輕聲、兒化音等等,北京男性青年說話時常常會基於習慣將一些輔音發成捲舌元音,例如將“反正”說成“反二”、“保證”說成“保二”等,這種較少出現在同齡女性和五歲以下的男孩或中年以上的男子中14。相對來說,女性還較男性多一些語氣詞,也會通過語調、長音來表達不同的情感,如“這哪是真的啊?”“啊”這一語氣詞常有疑問、諷刺、驚訝之意,而女性則可以通過不同的語調帶出此句不同的態度。總的來說,女性發音較標準和規範,青年男性會將部分詞語省略或改變發音,女性則常會將語氣詞拖長音來表達不同的感情,這種現象實際上是由於兩性之間的行為性格差異所導致,女性受傳統約束需保持溫文爾雅的發音方式,同時因為女性具備更加細膩的情感導致其有加強語氣詞的特點。

在動態觀察方面,仍是以北京話為重要聚焦點。在20世紀20年代黎錦熙先生就指出北京一些年輕的女性會將漢語拼音中的“j、q、x”發成“z、c、s”,將其稱為“女國音”(又稱“劈柴派讀音”)。胡明揚先生指出“女國音”僅在非正式場合出現,在調查的師大附中學生當中,65名男性未發現“女國音”現象,在137名被調查的女性中,有42人被發現“女國音”,佔女性總人數30.5%15。可見“女國音”基本在女性中學階段產生,但是如今卻因為社會審美發生改變,如趨向“幼態化”、女性“撒嬌流”等,使得“女國音”不局限於女學生,已經遍及北京,這實際上是女性由於愛美的心理令語言發生改變。

通過對《說文解字》、《成語詞典》的考察及相關學者的研究發現,男女尊卑有別思想在造字階段已十分明顯,在社會演變中受儒家思想加深男尊女卑,到現今漢字的演變和使用仍保留著女性貶化的意味。此外,從成語結構中可知兩性差異不侷限於人,還有動物,並且對兩性的行為模式進行約束,要求女性須內斂,否則有失風雅,這種現象也體現了中國陰陽平衡的美學觀。再者,女性在現今社會的形象依舊是維持著嬌柔的印象,因此即便是現在的北京女子也依然會無意識的說女國音,另一方面而言,正是因為女性的絕對音高和辨別音頻能力強,因此她們能控制自己如何說漢語,從而達到溫文爾雅、嬌柔的談吐方式。

本文建基於前人的研究觀點進行補充。首先,嘗試從文字學的角度挖掘兩性歧視的現象從造字階段便開始出現,前人雖有提及“女”字的“小篆”書寫方式,卻並沒有從整個漢字演變過程甚至是組詞生字解釋,本文還舉出了在家庭具有執掌地位的“父”字形演變進行對比,進一步突出男女之間的尊卑有別;在成語結構方面,前人皆從語素為人成語及俗語進行分析,本文不僅從《成語詞典》中提煉和人的性別有關的成語,更從動物方面進行補充;最後,本文嘗試為語音方面指出音高和發音規範兩個方向,指出女性和男性的差異,然後針對社會現象指出目前“女國音”普遍化的發展趨勢。從整體趨勢而言,漢語的兩性差異現象未曾消失,不同時代也需要結合社會發展進行分析。

漢語作為世界使用人數最多的語言,其各種內涵十分值得研究,中華文化源遠流長且博大精深,本文從漢字結構、成語結構和語音三方面分析兩性差異,可見漢語的男女之間差異可反映的不僅僅是語言,背後依然有社會文化、人文思想對兩性的定義,這種規限延續了陰陽、剛柔的融合平衡之美,將中華文化的內涵通過語言為載體表現出來,隨著社會的發展,正所謂:窮則變,變則通,通則久(《周易·繫辭下》),未來兩性的差異既有可能擴大,也有可能縮小,並非人為干預可以阻止。

書籍

1、 許慎:《說文解字》(北京:中華書局,影印陳昌治《說文解字(附檢字)》刻本,1998年),頁64-258。

2、 孫汝建:《漢語的性別歧視與性別差異》,(武漢:華中科技大學出版社,2010年),頁11-79。

3、 傅玉芳,郭玲主編:《成語詞典》,(上海:上海大學出版社,2006年11月),頁1-920。

期刊論文

1、 胡明揚:〈北京話“女國音”調查〉,《語文建設》第1期(1988年1月),頁26-31。

2、 姚春林:〈國內有關語言與性別研究述評〉,《新疆師範大學學報(哲學社會科學版)》第30卷第3期(2009年9月),頁113-115。

3、 潘建:〈英漢語言性別歧視的比較研究〉,《外語與外語教學》第2卷(2003年月份缺),頁14-16。

4、 廖楊佳:〈論索緒爾語言學的共時觀與歷時觀〉,《戲劇之家》第1卷(2018年1月),頁190。

5、 蘇傑:〈漢字中的性別歧視〉,《語文學刊》第4卷(1999年月份缺),頁38-41。

學位論文

1、 張莉萍:《稱謂語性別差異的社會語言學研究》(北京:中央民族大學,博士論文,2007年2月),頁4。

電子資料

1、 三個小布丁:〈《說文解字》547課:細說“父”字,“父親”意義的由來〉,騰訊網站(https://view.inews.qq.com/k/20220331A0C7BG00?web_channel=wap&openApp=false),2022年3月31日發表。(瀏覽日期:2022年12月13日)

2、 華福文教育:〈【每日一字】:女:窈窕淑女〉,搜狐網站(https://www.sohu.com/a/164323921_559604)2017年8月13日發表。(瀏覽日期:2022年12月13日)

腳註

[1] 姚春林:〈國內有關語言與性別研究述評〉,《新疆師範大學學報(哲學社會科學版)》,2009年3期(2009年9月),頁113-115。

[2] 孫汝建:《漢語的性別歧視與性別差異》,(武漢:華中科技大學出版社,2010年),頁11。

[3] 廖楊佳:〈論索緒爾語言學的共時觀與歷時觀〉,《戲劇之家》,2018年1期(2018年1月),頁190。

[4] 蘇傑:〈漢字中的性別歧視〉,《語文學刊》,1999年4卷(月份缺),頁38-41。

[5] 華福文教育:〈【每日一字】:女:窈窕淑女〉,搜狐網站(https://www.sohu.com/a/164323921_559604)2017年8月13日發表。(瀏覽日期:2022年12月13日)

[6] 許慎:《說文解字》(影印陳昌治《說文解字(附檢字)》刻本;北京:中華書局,1998年),頁258。

[7]《說文解字》,頁64。

[8] 三個小布丁:〈《說文解字》547課:細說“父”字,“父親”意義的由來〉,騰訊網站(https://view.inews.qq.com/k/20220331A0C7BG00?web_channel=wap&openApp=false),2022年3月31日發表。(瀏覽日期:2022年12月13日)

[9] 潘建:〈英漢語言性別歧視的比較研究〉,《外語與外語教學》,2001年3期(月份缺),頁14-16。

[10] 傅玉芳,郭玲主編:《成語詞典》,(上海:上海大學出版社,2006年),頁1-920。

[11] 同上。

[12] 張莉萍:《稱謂語性別差異的社會語言學研究》(北京:中央民族大學,博士論文,2007年2月),頁4。

[13]《漢語的性別歧視與性別差異》,頁78。

[14] 同上,頁79。

[15] 胡明揚:〈北京話“女國音”調查〉,《語文建設》,1988年1期(1988年1月),頁26-31。

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

Welcome to leave a message:

Please Sign In/Sign Up as a member and leave a message