中华民族的智慧-汉代多综提花织布机(一)

自古以来就是丝绸王国

中国自古被称为丝绸王国,因为丝绸以其优良的品质赢得了世界的认可。先前出土的商代甲骨文中,已记载了有关蚕、桑、丝等占卜的事情,到了周代,丝绸事业发展得非常快,他们已懂得栽种树身较矮的桑树,养蚕方法亦日渐成熟。荀子《蚕赋》中有描述蚕虫有雌雄之分。其实,周人已懂用沸水泡茧缫丝,也出现了手摇缫丝工具。在出土文物中,发现了不少提花经绵织物,但却常有花纹错体现象,这证明提花纺织技术尚未成熟。

战国期间,诸候交往频繁,经济发展,生产力提升,丝绸逐渐普及至民间,有了”一女不织或受之寒”的讲法。汉初以农桑为本,轻徭薄赋,经济复苏得很快,皇室重视养蚕纺织,设有三服官。到了汉武帝(前156年-前87年)时,张骞(?—前114年)出使西域,开通了丝绸之路,促进了丝绸事业的生产、技术交流及提升,丝绸纺织业迅速发展。俗语说一尺绢千两金,纵横交错尽是巧思量。丝绸的特点是光泽华丽,柔软细腻又亲肤、滑爽舒适又贴身,富飘逸的感觉,为世人所推崇。究竟古时丝绸是怎样编织出来的? 特别是富有花纹图案的织锦是怎样制作出来?这一直是考古学的一个迷团。

迷团仍未解开

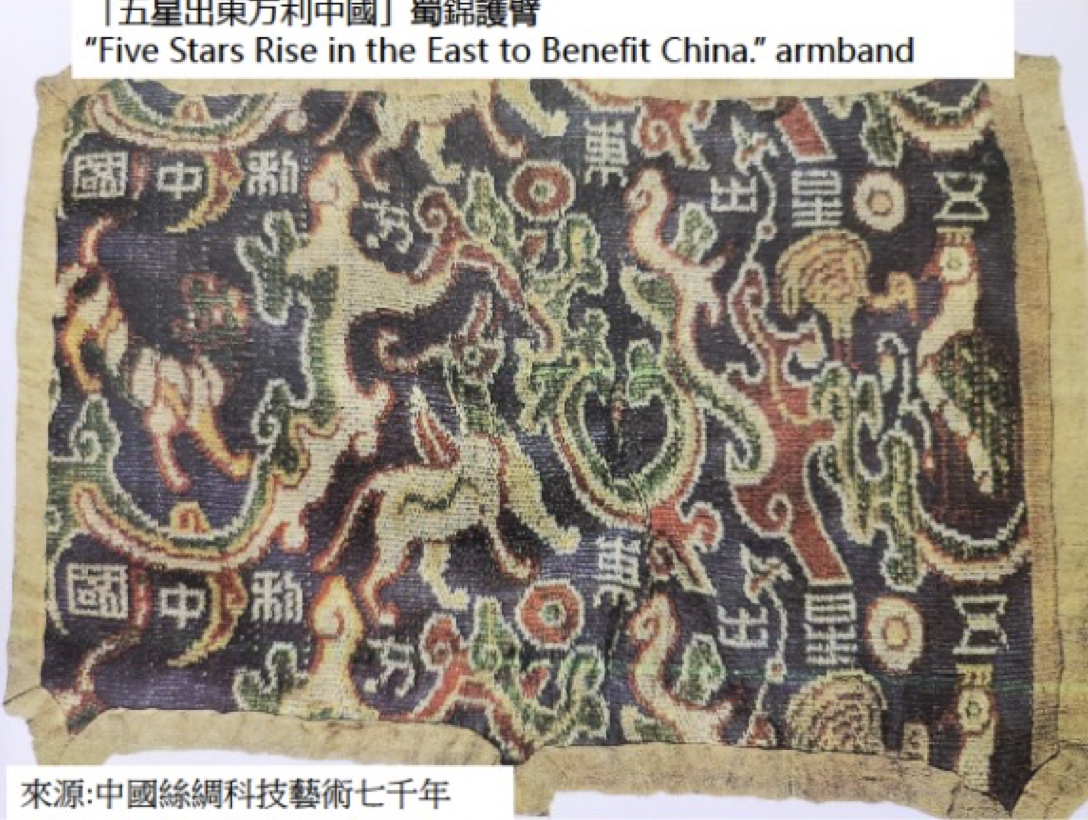

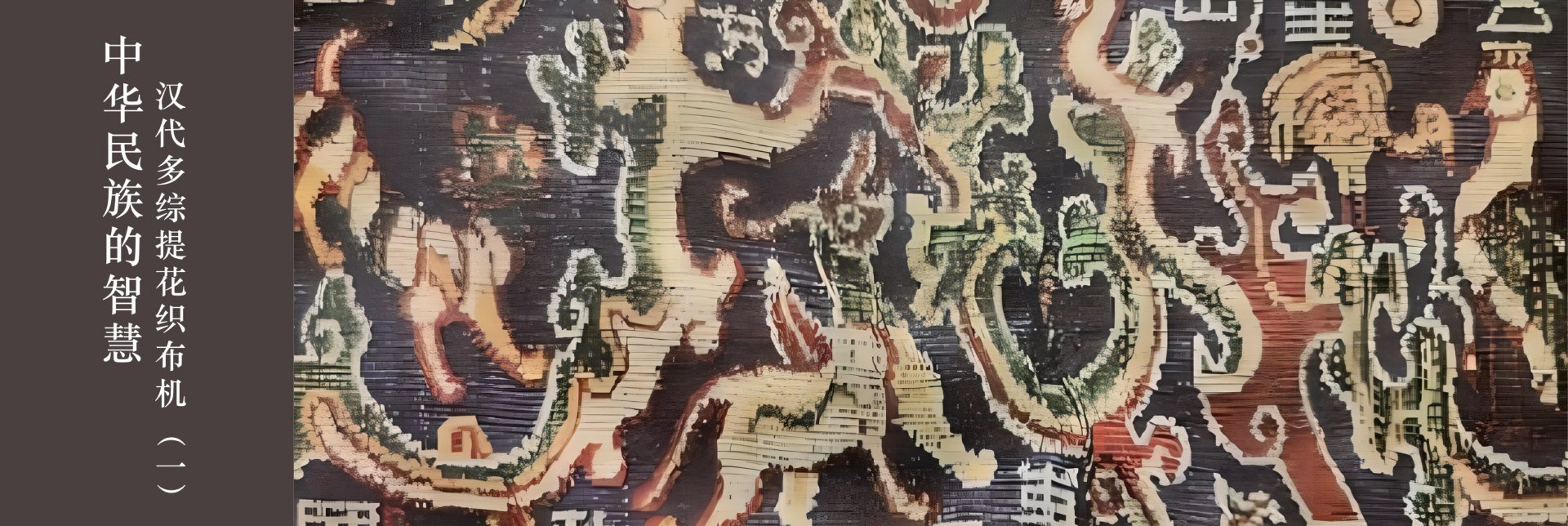

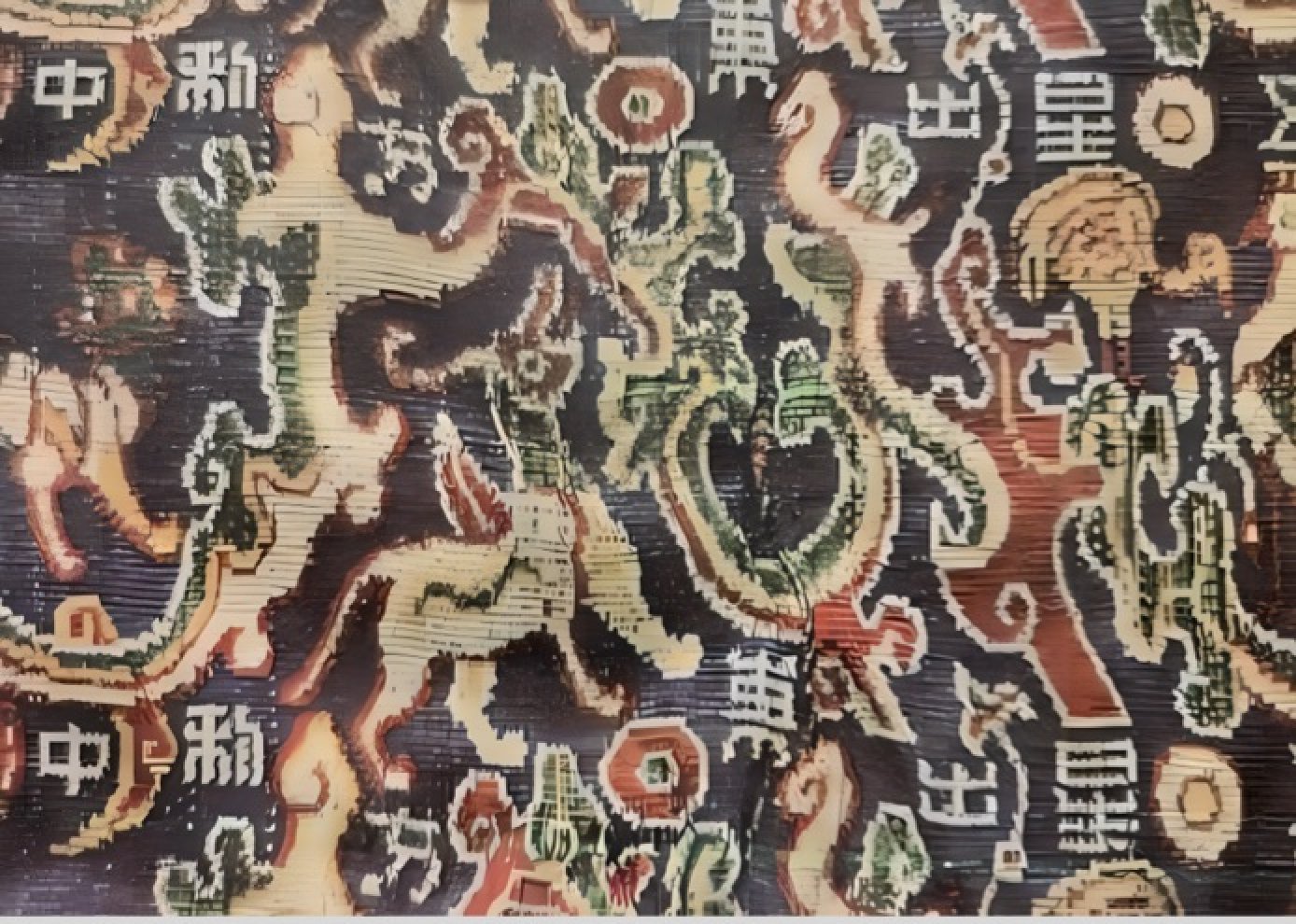

1995年,新疆和田发现了一件国宝级文物- “五星出东方利中国”织锦。这件丝绸织品从丝线的精密度、图案复杂度,到色彩光亮度,都是极为上乘的。最独特的是织锦上清晰的几个汉字 “五星出东方利中国”,这些汉字是通过汉代提花机织造而成。这块织锦是目前所知道的经线密度最大、织造难度最高的汉锦之一。这织锦显示五种颜色即蓝、绿、白、红和黄,其中最为复杂而非常有意思的一排汉字,即 “五星出东方利中国” 与《史记》里记载的”五星分天之中,积于东方,中国利” 吻合。讲述的是五星集于东方,中国大利,南方的南羌被平定,单于来投,与天无极。其实,这片丝绸的出现,已是极其珍贵, 博物馆亦曾经用宋明两代纺织技术,尝试复原这片织锦,虽然勉强可以织出来,但对考古学家来说, 究竟汉代是怎样编织这片既复杂又有意思的织锦呢?

一次奇妙的巧合

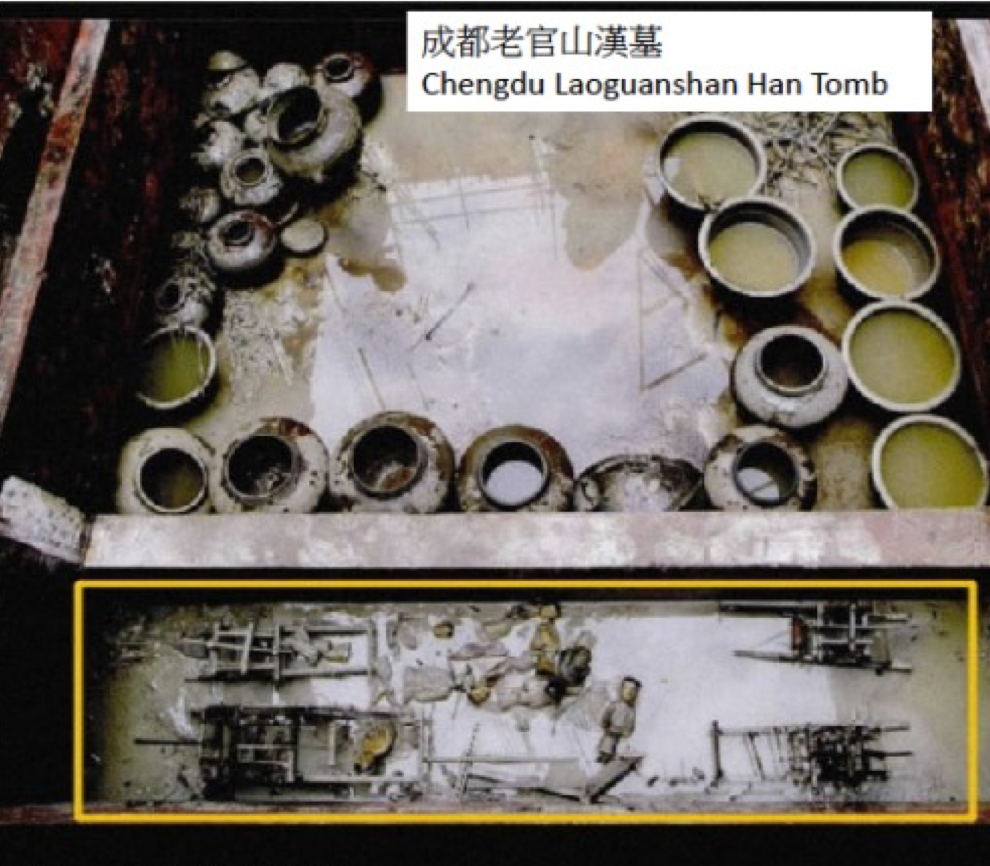

2012年,成都修建地铁时发现了老官山汉墓群,其中的2号墓发现了四台织机模型和十五个木俑,展示了一个西汉时期蜀地汉锦(蜀锦)工作坊的生产模式。汉代蜀锦生产主要是靠男性从事生产,而墓中的四名男性纺织工,就是坐在织机上操作织锦的,其他十一位女性木俑,则代表准备前期工作。

通过研究汉代纺织机,可以更清楚地了解汉代纺织业的发展历程,以及提花技术在丝绸生产中的重要作用。这个考古发现对于破解织造技术的难题非常重要,特别是对于理解丝绸之路上汉锦的生产有着重要的意义。这个巧合的发现是一次硬体和软件完美结合的例证,只有这样才能够生产出那么灿若云霞的汉锦。

时空转移 - 汉代纺织技术

2015年10月,中国丝绸博物馆与成都博物院共同发布汉代提花机的复原研究成果,引起了广泛关注。织机模型的技术复原,更是让人惊叹!

为了复原汉锦这一国宝级文物,研究团队先运用了三年时间去复原老官山汉墓出土的汉代织机,并制定了之后汉锦的复原方案。在复原过程中,研究团队重点关注汉锦的色彩、经线密度、纤维成份、组织结构等要素,以确定织造过程中的难度和方案。同时,研究团队还远赴新疆对汉锦进行详细的科学分析及测试,为科学复原打下良好的基础。先前即使使用宋明时期的织机技术,也只能在50厘米的布宽上织出狭长的一小段,由于织丝过于密集,手感是非常板硬,与原品的柔软度相去甚远。此外,图案也显得生硬呆板,无法完成整块织品。然而,经过细心研究和分析后,这次复原工作使用了“原机械、原工艺、原技术”的方法,以重现汉代织锦技术和织造技艺的原汁原味,这比其他复制方式和成果更有意义。

远至汉代的电脑程序

专家们经过深入的研究,确认这些织机是属于多综勾抬式提花机,是汉代织造技术的顶峰。提花织机通过将经纬线交织在一起,两层经纱组成梭口,一层抬起,另一层压低, 让纬纱穿过, 形成织物。为了制作复杂的花纹和图案,提花织机需要根据纹样规律准确地将对应的经线提起,然后织入相应的纬线。按织物图案情况, 梭口结构有时是上一下四经线比例,又或是上一下五的比例。这就需要提花织机具备一定的智慧和机械化功能。遇到复杂的、有图案的丝织品,这种开口也会很难操作,极难记忆,必须将这种复杂的开口信息,用各种安装在织机上的提花装置将其贮存起来,以使得这种记忆的开口信息得到循环使用。这就好像是今天的计算机,它有一套程序,编好这套程序之后,所有的运作都可以重复进行,不必每次重新开始。因此,这种技术是当然最难的技术。所谓神机妙算,“机”是指织机,那么“算”就是指提花程序。老官山织机上最为复杂的系统就是提花综片。提花花样通过多个综片,将纹样资讯储存在可再释放资讯的装置上,这是形成提花织物的主要部件。在一勾多综滑框式提花机中,纺织工使用滑块和固定的框架来控制提花织机的运作 ,它具有复杂的结构和智慧的功能,可以制作出高质量的提花织物。

主要参考文献

1、黄能馥,陈娟娟 着:《中国丝绸科技艺术七千年-历代织绣珍品研究》, 北京:中国纺织出版社,2002年版。

2、王乐编著,赵丰总主编:《中国古代丝绸设计素材图系-汉唐卷》,杭州:浙江大学出版社,2016年版。

3、龙博:<成都老官山汉墓出土提花织机的复原研究>, 中国丝绸博物馆 《国丝课堂》Vol.16,2020-12-28

4、龙博:<“五星出东方利中国”汉锦的复制>,中国丝绸博物馆, 《国丝课堂》Vol.21, 2021-05-07。

5、赵丰、周旸、刘剑 等着:《中国纺织考古与科学研究》,上海:上海科学技术出版社,2018年版。

6、韦黎明、李小琼编著:《中国的丝绸》,香港:和平图书有限公司,2003年版。

7、赵丰、徐铮着:《锦绣华服·古代丝网染织术》,北京:文物出版社,2008年版。

8、赵翰生着:《中国古代纺织与印染》,北京:中国国际广播出版社,1996年版。

9、Feng Zhao,Yi Wang,Qun Luo,Bo Long,Baichun Zhang,Yingchong Xia,Tao Xie,Shunqing Wu & Lin Xiao(2017). The Earliest Evidence Of Pattern Looms:Han Dynasty tomb models from Chengdu,China. Published online by Cambridge University Press

< 原创文章/视频,未经许可,不得转载 >

欢迎留言:

请登入/登记成为会员后留言