中華民族的智慧-漢代多綜提花織布機(一)

自古以來就是絲綢王國

中國自古被稱為絲綢王國,因為絲綢以其優良的品質贏得了世界的認可。先前出土的商代甲骨文中,已記載了有關蠶、桑、絲等占卜的事情,到了周代,絲綢事業發展得非常快,他們已懂得栽種樹身較矮的桑樹,養蠶方法亦日漸成熟。荀子《蠶賦》中有描述蠶蟲有雌雄之分。其實,周人已懂用沸水泡繭繅絲,也出現了手搖繅絲工具。在出土文物中,發現了不少提花經綿織物,但卻常有花紋錯體現象,這證明提花紡織技術尚未成熟。

戰國期間,諸候交往頻繁,經濟發展,生產力提升,絲綢逐漸普及至民間,有了”一女不織或受之寒”的講法。漢初以農桑為本,輕徭薄賦,經濟復蘇得很快,皇室重視養蠶紡織,設有三服官。到了漢武帝(前156年-前87年)時,張騫(?—前114年)出使西域,開通了絲綢之路,促進了絲綢事業的生產、技術交流及提升,絲綢紡織業迅速發展。俗語說一尺絹千兩金,縱橫交錯盡是巧思量。絲綢的特點是光澤華麗,柔軟細膩又親膚、滑爽舒適又貼身,富飄逸的感覺,為世人所推崇。究竟古時絲綢是怎樣編織出來的? 特別是富有花紋圖案的織錦是怎樣製作出來?這一直是考古學的一個迷團。

迷團仍未解開

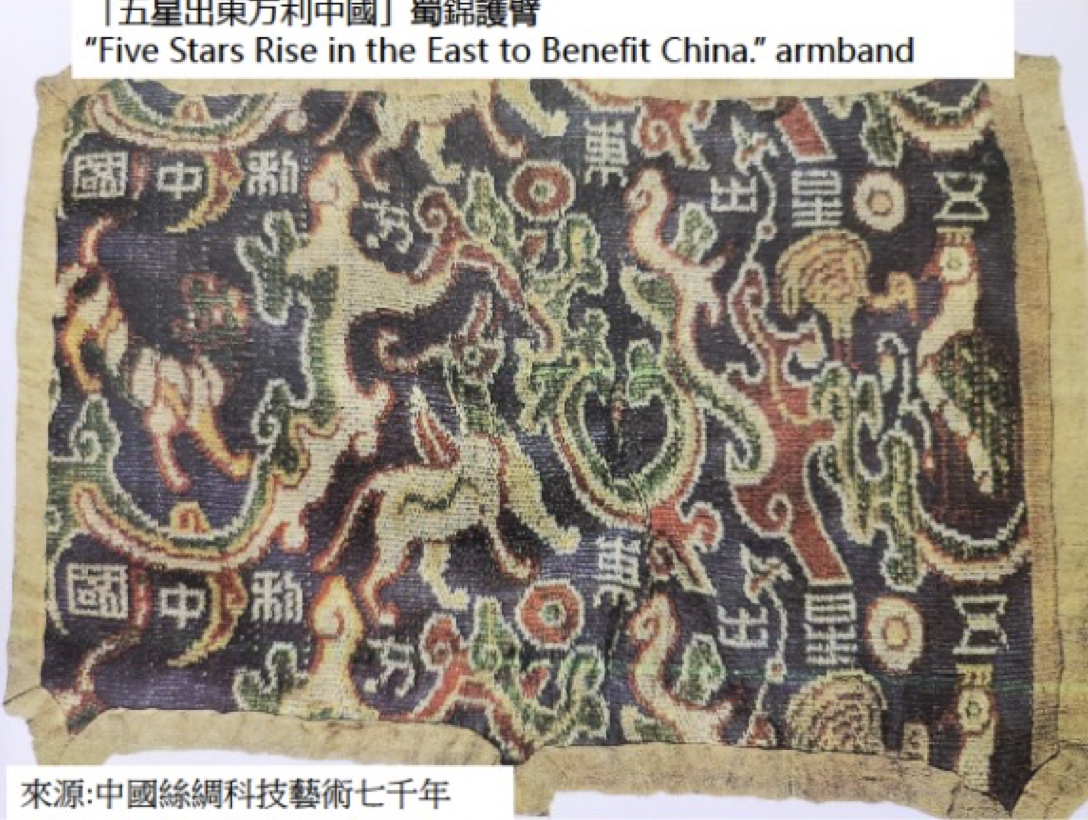

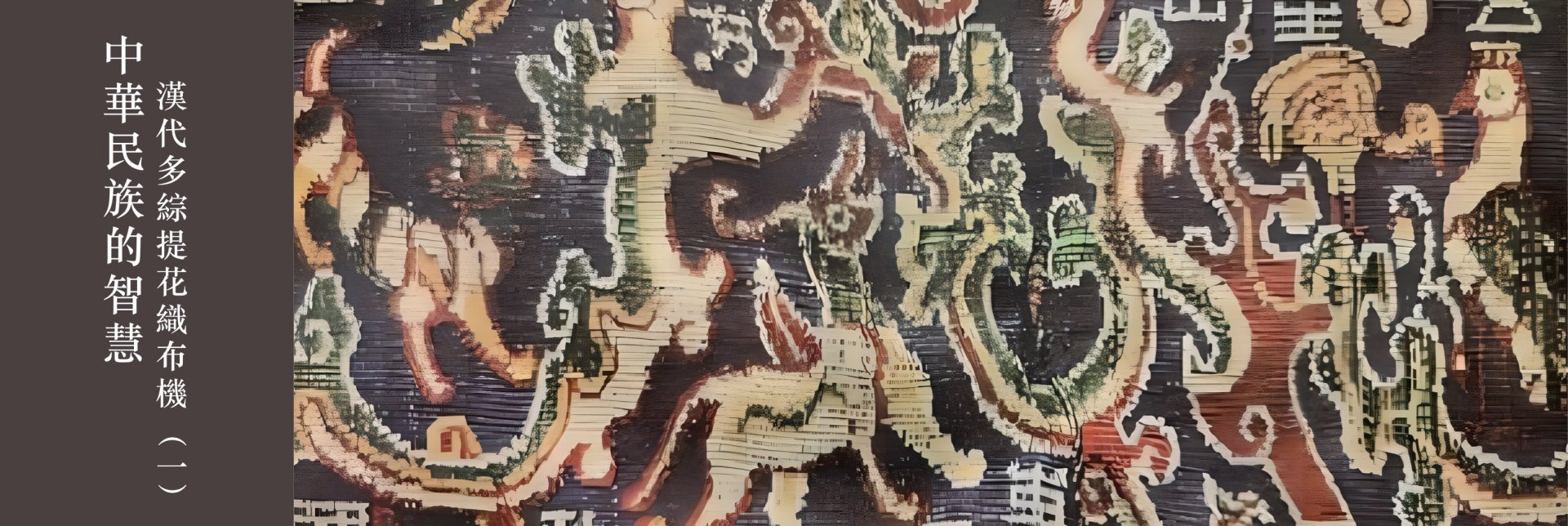

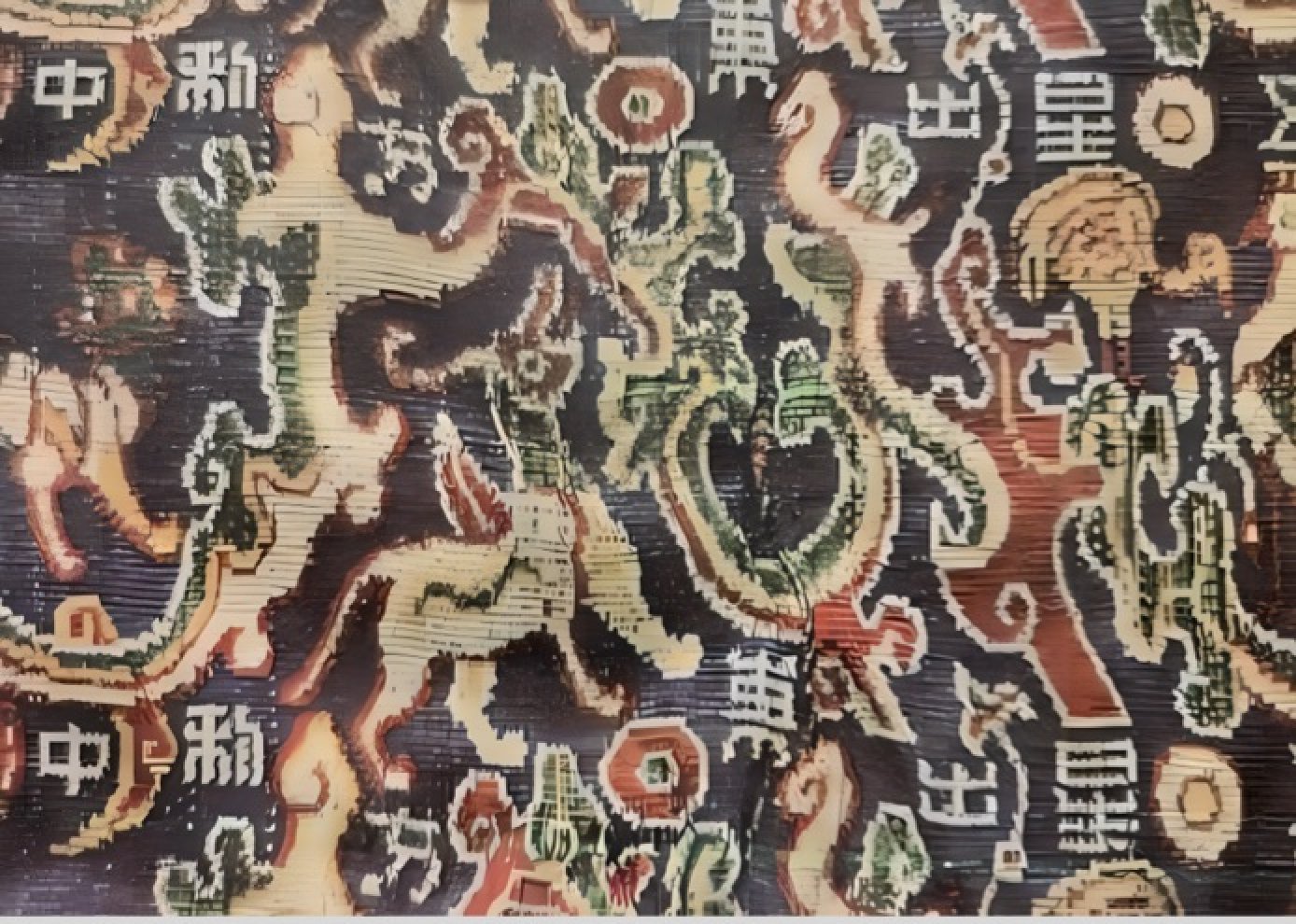

1995年,新疆和田發現了一件國寶級文物- “五星出東方利中國”織錦。這件絲綢織品從絲線的精密度、圖案複雜度,到色彩光亮度,都是極為上乘的。最獨特的是織錦上清晰的幾個漢字 “五星出東方利中國”,這些漢字是通過漢代提花機織造而成。這塊織錦是目前所知道的經線密度最大、織造難度最高的漢錦之一。這織錦顯示五種顏色即藍、綠、白、紅和黃,其中最為複雜而非常有意思的一排漢字,即 “五星出東方利中國” 與《史記》裡記載的”五星分天之中,積于東方,中國利” 吻合。講述的是五星集於東方,中國大利,南方的南羌被平定,單于來投,與天無極。其實,這片絲綢的出現,已是極其珍貴, 博物館亦曾經用宋明兩代紡織技術,嘗試復原這片織錦,雖然勉強可以織出來,但對考古學家來說, 究竟漢代是怎樣編織這片既複雜又有意思的織錦呢?

一次奇妙的巧合

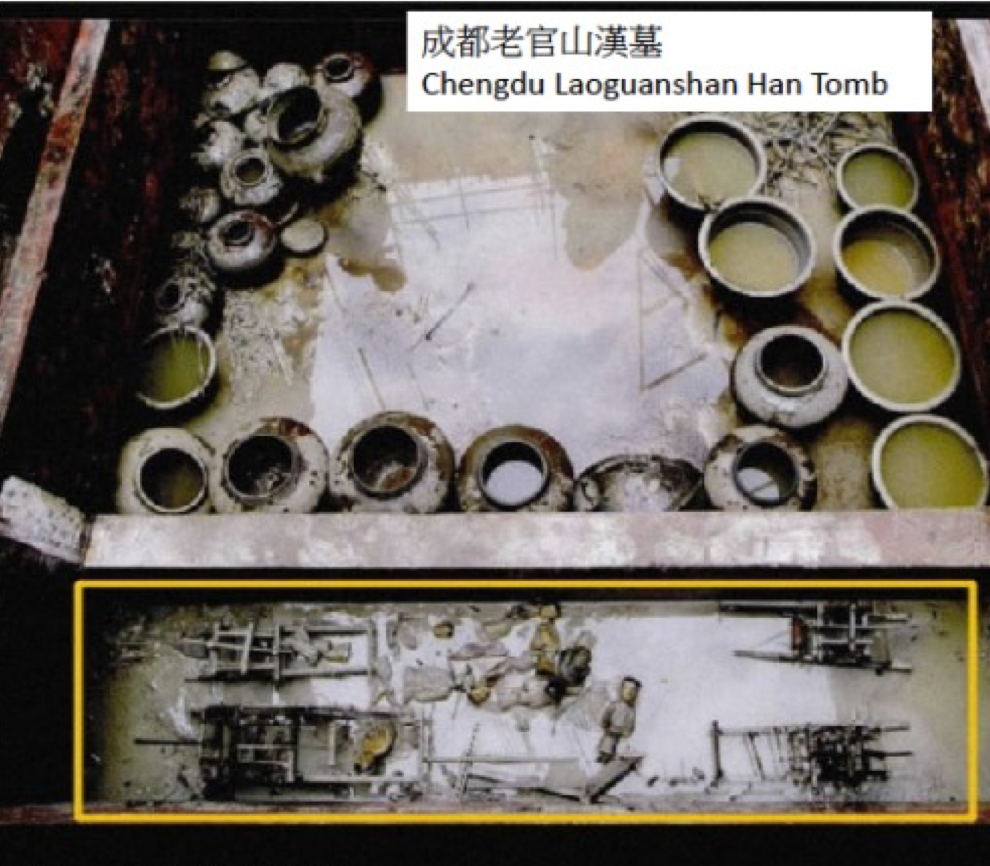

2012年,成都修建地鐵時發現了老官山漢墓群,其中的2號墓發現了四台織機模型和十五個木俑,展示了一個西漢時期蜀地漢錦(蜀錦)工作坊的生產模式。漢代蜀錦生產主要是靠男性從事生產,而墓中的四名男性紡織工,就是坐在織機上操作織錦的,其他十一位女性木俑,則代表準備前期工作。

通過研究漢代紡織機,可以更清楚地了解漢代紡織業的發展歷程,以及提花技術在絲綢生產中的重要作用。這個考古發現對於破解織造技術的難題非常重要,特別是對於理解絲綢之路上漢錦的生產有著重要的意義。這個巧合的發現是一次硬體和軟件完美結合的例證,只有這樣才能夠生產出那麼燦若雲霞的漢錦。

時空轉移 - 漢代紡織技術

2015年10月,中國絲綢博物館與成都博物院共同發佈漢代提花機的復原研究成果,引起了廣泛關注。織機模型的技術復原,更是讓人驚嘆!

為了復原漢錦這一國寶級文物,研究團隊先運用了三年時間去復原老官山漢墓出土的漢代織機,並制定了之後漢錦的復原方案。在復原過程中,研究團隊重點關注漢錦的色彩、經線密度、纖維成份、組織結構等要素,以確定織造過程中的難度和方案。同時,研究團隊還遠赴新疆對漢錦進行詳細的科學分析及測試,為科學復原打下良好的基礎。先前即使使用宋明時期的織機技術,也只能在50厘米的布寬上織出狹長的一小段,由於織絲過於密集,手感是非常板硬,與原品的柔軟度相去甚遠。此外,圖案也顯得生硬呆板,無法完成整塊織品。然而,經過細心研究和分析後,這次復原工作使用了“原機械、原工藝、原技術”的方法,以重現漢代織錦技術和織造技藝的原汁原味,這比其他復制方式和成果更有意義。

遠至漢代的電腦程式

專家們經過深入的研究,確認這些織機是屬於多綜勾抬式提花機,是漢代織造技術的頂峰。提花織機通過將經緯線交織在一起,兩層經紗組成梭口,一層抬起,另一層壓低, 讓緯紗穿過, 形成織物。為了製作複雜的花紋和圖案,提花織機需要根據紋樣規律準確地將對應的經線提起,然後織入相應的緯線。 按織物圖案情況, 梭口結構有時是上一下四經線比例,又或是上一下五的比例。這就需要提花織機具備一定的智慧和機械化功能。遇到復雜的、有圖案的絲織品,這種開口也會很難操作,極難記憶,必須將這種複雜的開口信息,用各種安裝在織機上的提花裝置將其貯存起來,以使得這種記憶的開口信息得到循環使用。這就好像是今天的計算機,它有一套程序,編好這套程序之後,所有的運作都可以重複進行,不必每次重新開始。因此,這種技術是當然最難的技術。所謂神機妙算,“機”是指織機,那麼“算”就是指提花程序。 老官山織機上最為複雜的系統就是提花綜片。提花花樣通過多個綜片,將紋樣資訊儲存在可再釋放資訊的裝置上,這是形成提花織物的主要部件。在一勾多綜滑框式提花機中,紡織工使用滑塊和固定的框架來控制提花織機的運作 ,它具有複雜的結構和智慧的功能,可以製作出高質量的提花織物。

主要參考文獻

1、黃能馥,陳娟娟 著:《中國絲綢科技藝術七千年-歷代織綉珍品研究》, 北京:中國紡織出版社,2002年版。

2、王樂編著,趙豐總主編:《中國古代絲綢設計素材圖系-漢唐卷》,杭州:浙江大學出版社,2016年版。

3、龍博:<成都老官山漢墓出土提花織機的復原研究>, 中國絲綢博物館 《國絲課堂》Vol.16,2020-12-28

4、龍博:<“五星出東方利中國”漢錦的複製>,中國絲綢博物館, 《國絲課堂》Vol.21, 2021-05-07。

5、趙豐、周暘、劉劍 等著:《中國紡織考古與科學研究》,上海:上海科學技術出版社,2018年版。

6、韋黎明、李小瓊編著:《中國的絲綢》,香港:和平圖書有限公司,2003年版。

7、趙豐、徐錚著:《錦綉華服·古代絲網染織術》,北京:文物出版社,2008年版。

8、趙翰生著:《中國古代紡織與印染》,北京:中國國際廣播出版社,1996年版。

9、Feng Zhao,Yi Wang,Qun Luo,Bo Long,Baichun Zhang,Yingchong Xia,Tao Xie,Shunqing Wu & Lin Xiao(2017). The Earliest Evidence Of Pattern Looms:Han Dynasty tomb models from Chengdu,China. Published online by Cambridge University Press

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

歡迎留言:

請登入/登記成為會員後留言