中国水墨艺术在东亚社会的流转

水墨艺术源于中国传统绘画,因其独特的艺术精神和文化内涵成为象征中华民族的艺术形式之一。中国传统绘画,又名丹青,在二十世纪初因民族因素被改称为「国画」。这是一门以水墨或彩墨在绢或纸上创作的独特艺术,并随著书法传播到邻近的东亚社会及其他地区。国画与书法一样用毛笔蘸墨而书,因此作画的过程被称为「写」而不是「画」。近代世界各国受到全球化和科技进步的影响,打破了中国画的创作空间和媒介局限,开创了百花争艳的局面。

国画讲究形肖神似。换言之,画家惟有重形似而不拘泥于形似才能达到中国画的最高境界「逸品」。南朝齐、梁的艺术理论家谢赫(生卒年不详)在其《古画品录》中提出绘画六法论,「六法者何?一气韵生动是也,二骨法用笔是也,三应物象形是也,四随类赋彩是也,五经营位置是也,六传移模写是也。」六法论中位列第一的「气韵生动」是指艺术作品体现客体的内在精神和风致韵度,唯有达到充分显示客体的生命力和感染力才有机会成为「逸品」。至于物件外形结构的刻画、色彩和构图的设计等只属基础,因此被排在其次。

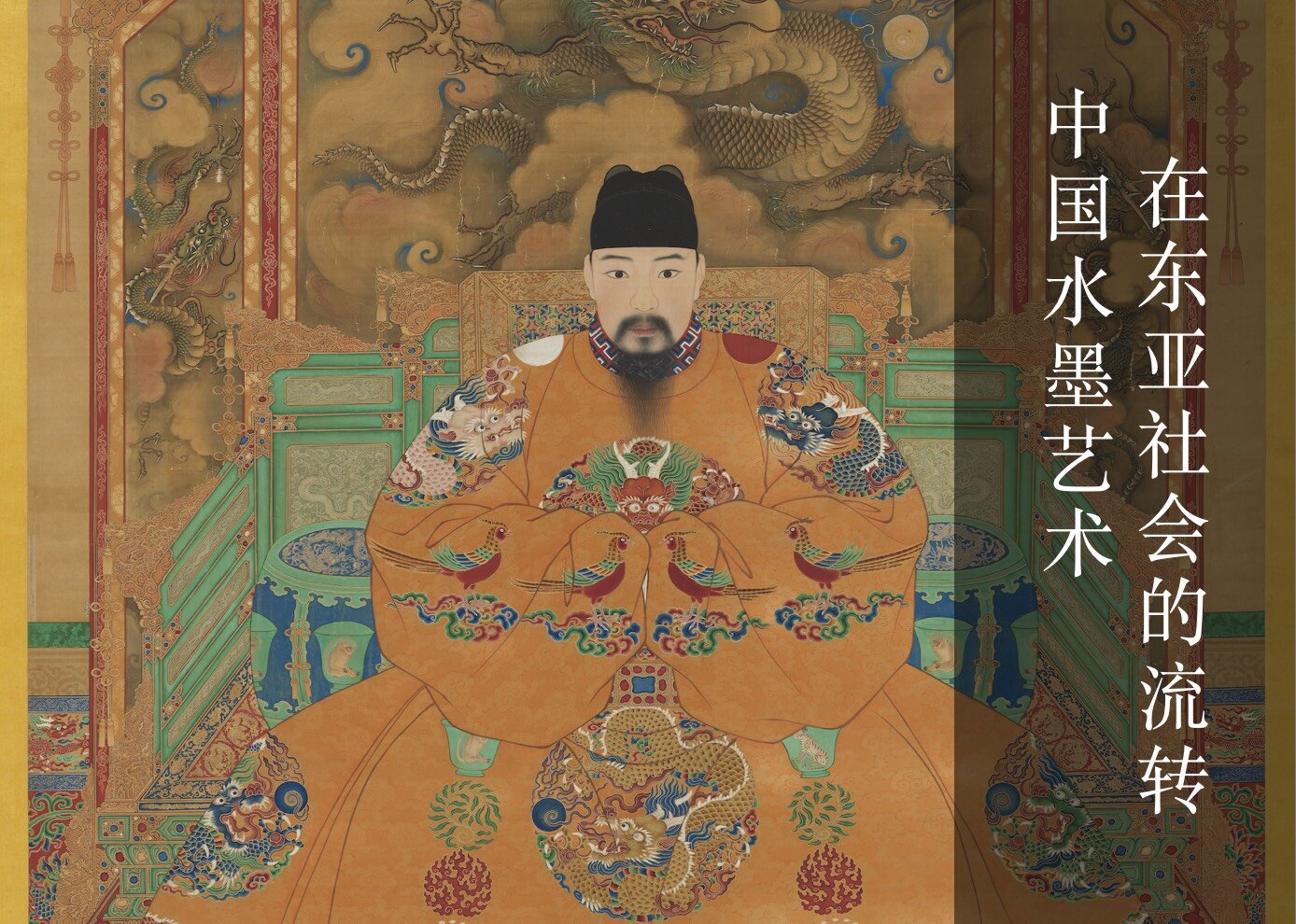

中国历代帝后坐像虽精工细作及设色富丽,但其人物外形的像真度仍然不及欧洲的肖像画。以原属清宫南薰殿旧藏的明孝宗(朱佑樘,1470-1505)坐像为例(图1),图中的明孝宗缺乏立体感,而且他的五官缺乏个人特色,但其凌厉的眼神极具威严。图中还有数之不尽具有象征意义的纹饰,比如明孝宗的肩膀上日、月分别代表太阳与月亮的光辉,象征皇权普照四方。其衣袖上色彩妍丽的锦鸡象征文采斑斓,黼黻下摆的斧头代表帝王果断干练,而斧头上方的图示,由下往上依序为米粒、火、藻分别象征保境安民、光明磊落及品德高洁。因此帝后坐像并非以「形似」为最终目的,而是为了彰显一国之尊拥有震动山河的权力而存在。

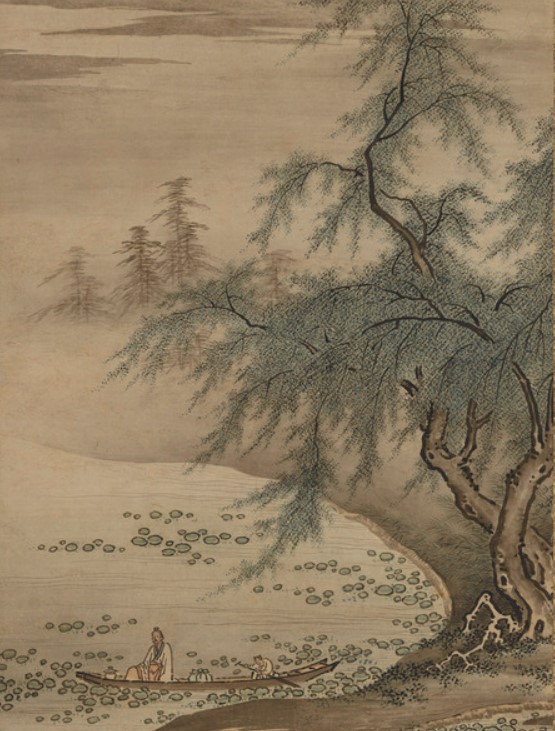

唐代(618年—907年)国力强盛,众多禅僧远赴韩国和日本传道,中国水墨画也在此时传入当地。例如日本在室町时代(1338年—1573年)迎来全盛时期,比如足利将军家中藏有极其丰富的宋、元、明绘画和书法,备受珍重,并成为提高将军家威信的工具。而天章周文(1414年—1463年)(图2)、雪舟等扬(1420年—1506年)(图3)和狩野正信(1434年—1530年)(图4)等日本水墨大师相继出现,他们将日本的实景山水、民族情调、审美意识注入中国水墨画中,使的形成富有日本特色及价值观的画风。

当代水墨画得益于日新月异的科技技术,发展出跨媒介的水墨艺术,包括装置水墨、水墨动画、多媒体水墨艺术等。结合多媒体与水墨艺术而闻名的韩国艺术家李二男,他的近作《重生之光与松下观瀑》(图5)以朝鲜后期文人画家姜彛五的《松下观瀑》为地域之纬,并以超现实主义画家马格利特(René Magritte,1898年—1967年)所画之《人子》中的戴黑帽的男人为时间之轴,在油灯一开一关之际,让观众仿佛穿梭于古今、东西的时空之域。水墨隐含东方国家独特的文化精神和自然之美,也承载了历史和时代变迁为艺术形式带来的改变,因此水墨艺术可谓是联系亚洲社会的重要枢纽。

主要参考文献

1、李泽厚:《美的历程》,北京:文物出版社,1981年。

2、薄松年:《中国艺术史》,台北: 联经出版,2006年。

3、徐小虎:《日本美术史》,南宁:广西示范大学出版社,2019年。

< 原创文章/视频,未经许可,不得转载 >

欢迎留言:

请登入/登记成为会员后留言