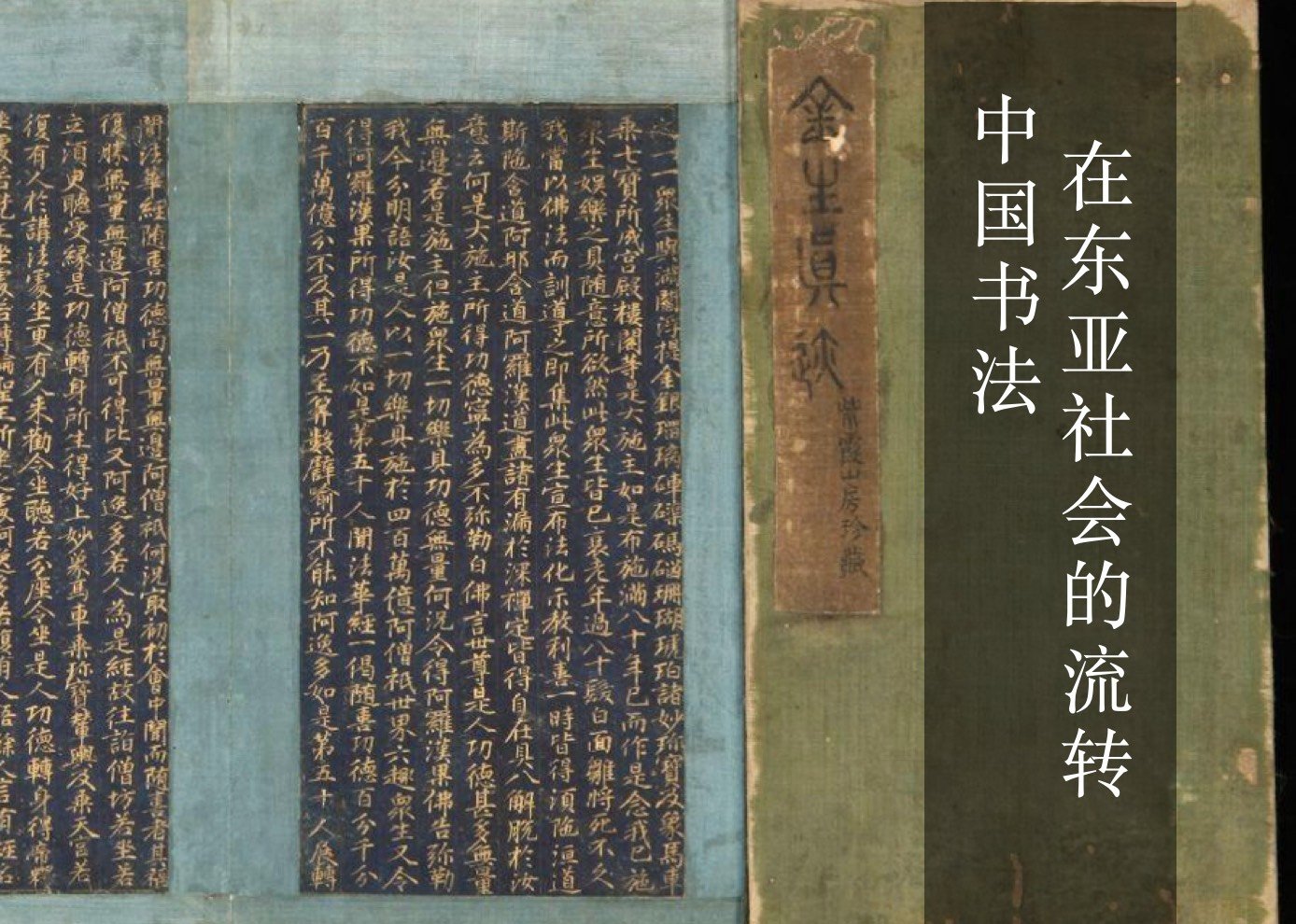

中国书法在东亚社会的流转

书法是一种源于中国的书写艺术,与中国文字的历史一样悠久。自甲骨文诞生以来,汉字发展出五种不同的书体,包括篆书、隶书、草书、楷书和行书。书法家以毛笔蘸墨书写,并常以印章作为装饰,创造出不同美感的造型艺术。同时他们根据个人经验组织或推演出丰富完整的书法理论,从而构成了深厚的中国书法传统,并对后人及亚洲文明社会的书法学习和创作产生了极大的影响。中国书法艺术广泛地影响着汉文化圈中所覆盖地域,包括韩国、日本、琉球群岛和越南、新加坡等。书法在中国、越南、新加坡和马来西亚(统称新马地区)被称为「书法」,韩国人称之为「书艺」,而在日本则称为「书道」。

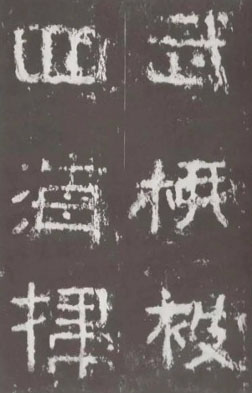

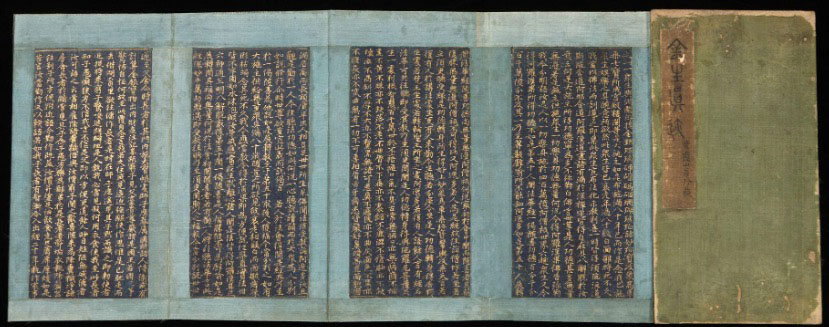

韩国大约在公元二世纪或三世纪开始使用汉字,其书艺的发展与之并行,即使在1446年韩国创造出韩国字母汉字以后,汉字仍然作为官方文字使用直至十九世纪末,可见书艺的历史源远流长。在好太王时期(391年-412年)建造的「集安高句丽碑」(图1)是现存最古老的高句丽石碑,此碑上刻有约一千八百个标准汉隶书体,笔势生动,结体分明。接下来,由于崇尚中国唐朝文化,因而产生了许多伟大的书法家如金生(图2)、崔志远等。他们的书法基本上追随唐初中国书法家欧阳询(557年-641年)和虞世南(558年-638年)。韩国后期的文化因受到日本殖民统治(1910年-1945年)而产生变化,此时的韩国书法作品明显受到日本书风的影响,用笔松动,结体去严谨而重自然,章法上灵动多变。二十世纪六十年代以后,韩国出现了以韩国字母书写的新趋势,其传统书法几乎丧失殆尽。这时期出现了一个艺术巨匠孙在馨(1903年-1981年),并把韩国书法命名为「书艺」来突出它的民族特色。

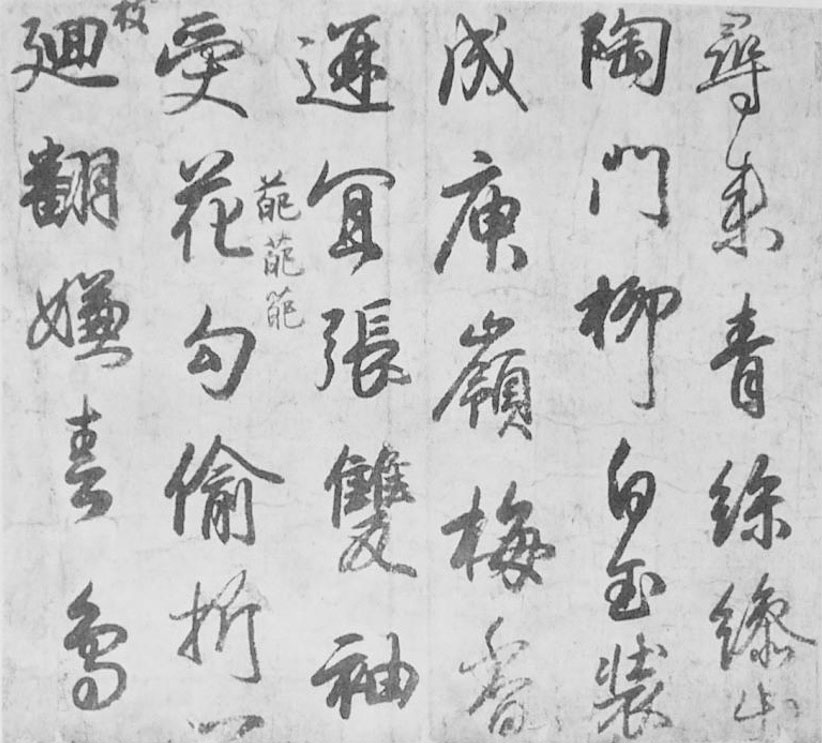

日本在公元五世纪才透过韩国百济学习汉字,初时并未掌握书法,直到奈良时代(710年-794年)和平安时代(794年-1185年)初期才出现几位书法大家如嵯峨天皇(786-842)、空海(774-835)、橘逸势(782-842)等人。古代日本对汉唐文化心悦诚服,因而日本书家大多模仿中国书家的书迹,并衍生出名为「和样」的艺术风格。 「屏风土代」(图3)是日本平安「三迹」之一小野道风(894年-967年)为向应醍醐天皇(885-930)旨意而写的草稿,诗文内容辑录了一首日本诗人大江朝纲(886年-958年)所写的七言律诗。诗曰:「古洞春来对碧湾,茶烟日暮与云闲。山成向背斜阳里,水似回流迅濑间。草色雪晴初布护,乌声露暖渐绵峦,谁知圮上独游客,疑是留侯授履还。」诗文依照唐代近体诗的样式,运用了句数、句式、平仄、粘对、对仗、用韵和用典等语言规范和音韵格式。此书字体以行草为主,字形丰富,结体简洁,落笔流畅,书风大气磅礴。至今,中国书法已在日本落地生根,并成为具有其民族特色的造型艺术,令和二年(2020年)更将「书道」纳入日本对外文化交流的国家艺术项目之一。

参考资料

书籍

1. 陈振濂:《日本书法史》(沈阳:辽宁教育出版社,1996年)。

学位论文

1. 辛勋:《论朝鲜后半期书法艺术的发展兼论韩中书法交流》(复旦大学博士学位论文,2009年)。

< 原创文章/视频,未经许可,不得转载 >

欢迎留言:

请登入/登记成为会员后留言