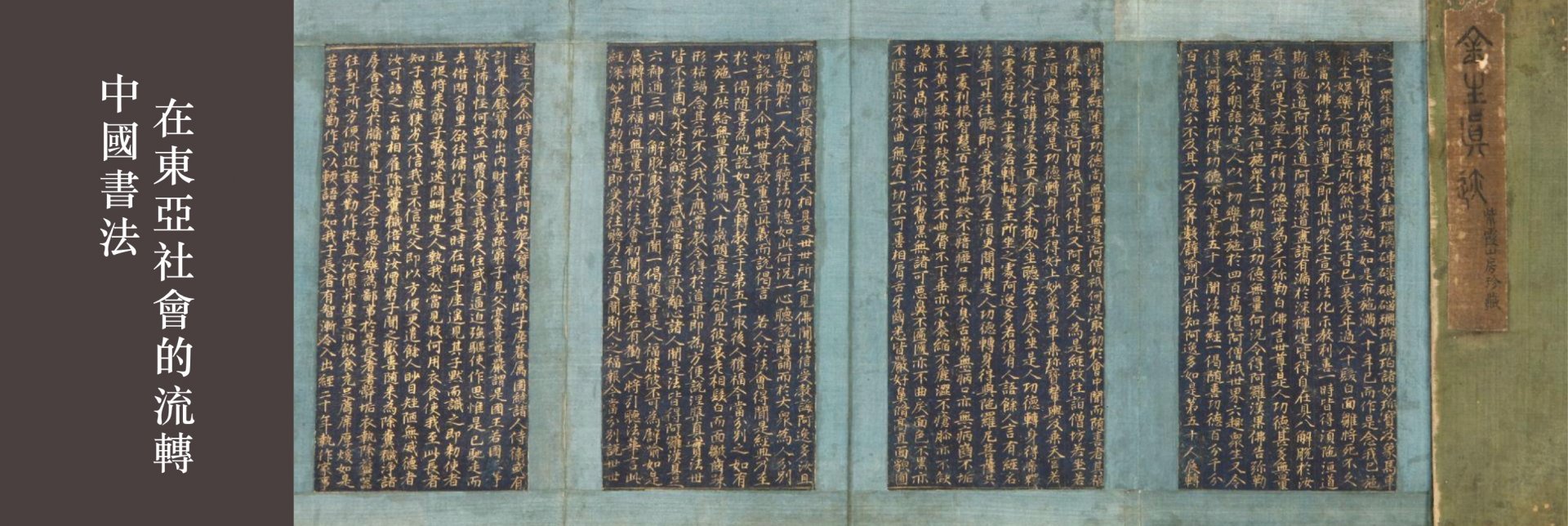

中國書法在東亞社會的流轉

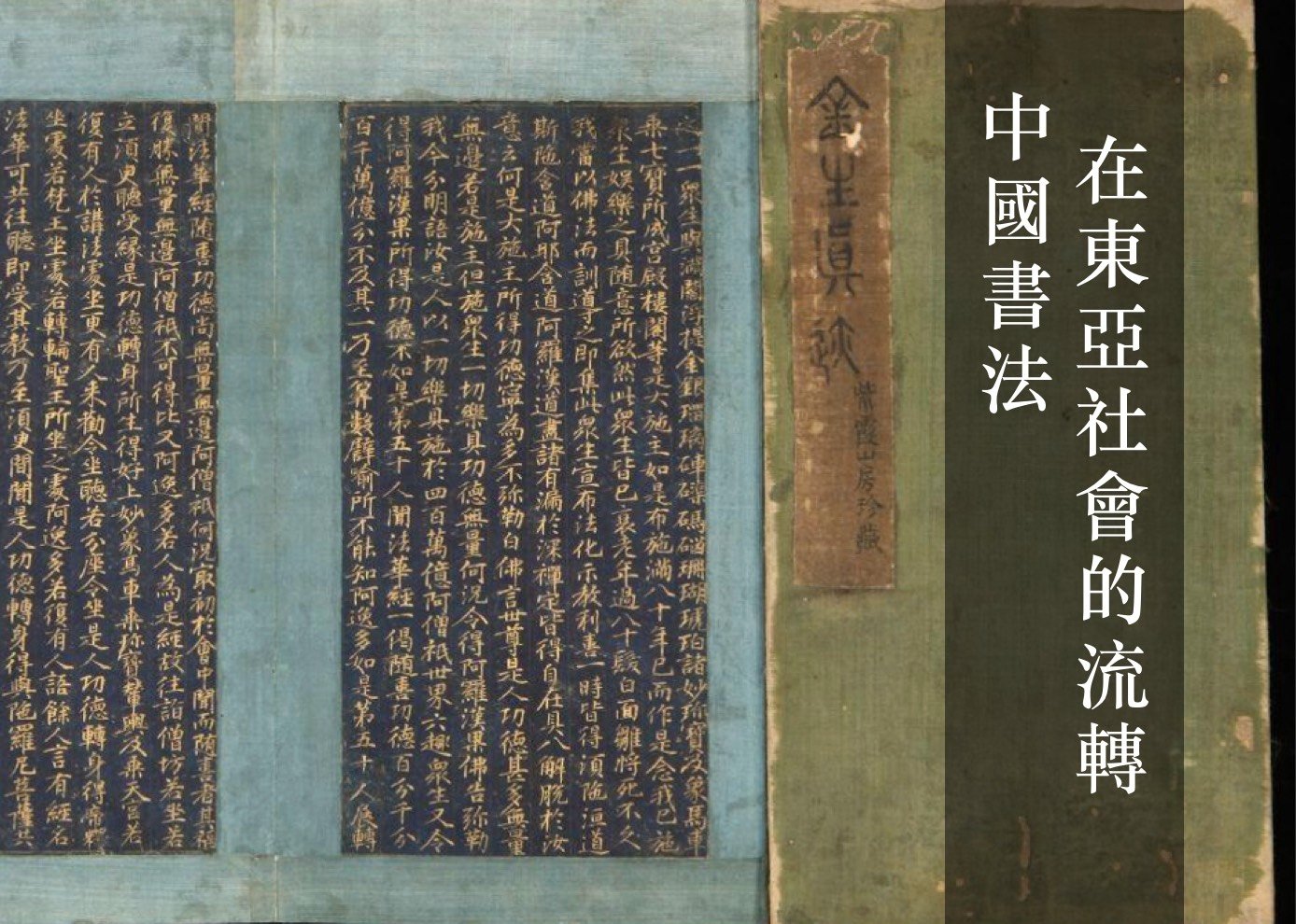

書法是一種源於中國的書寫藝術,與中國文字的歷史一樣悠久。自甲骨文誕生以來,漢字發展出五種不同的書體,包括篆書、隸書、草書、楷書和行書。書法家以毛筆蘸墨書寫,並常以印章作為裝飾,創造出不同美感的造型藝術。同時他們根據個人經驗組織或推演出豐富完整的書法理論,從而構成了深厚的中國書法傳統,並對後人及亞洲文明社會的書法學習和創作產生了極大的影響。中國書法藝術廣泛地影響著漢文化圈中所覆蓋地域,包括韓國、日本、琉球群島和越南、新加坡等。書法在中國、越南、新加坡和馬來西亞(統稱新馬地區)被稱為「書法」,韓國人稱之為「書藝」,而在日本則稱為「書道」。

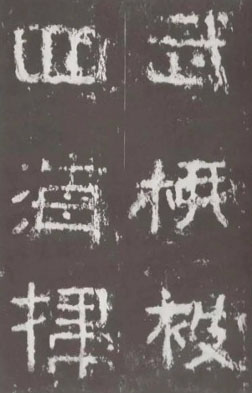

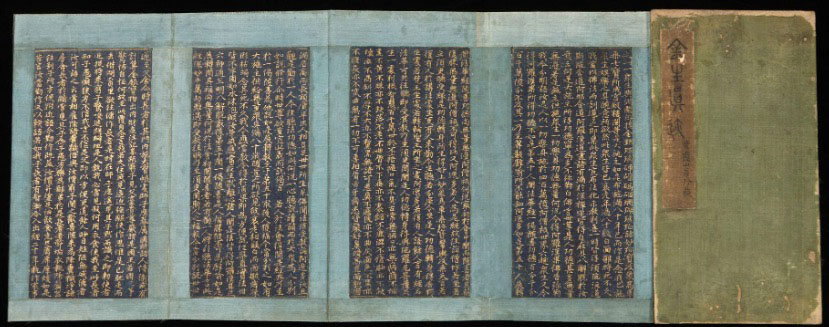

韓國大約在公元二世紀或三世紀開始使用漢字,其書藝的發展與之並行,即使在1446年韓國創造出韓國字母漢字以後,漢字仍然作為官方文字使用直至十九世紀末,可見書藝的歷史源遠流長。在好太王時期(391年-412年)建造的「集安高句麗碑」(圖1)是現存最古老的高句麗石碑,此碑上刻有約一千八百個標準漢隸書體,筆勢生動,結體分明。接下來,由於崇尚中國唐朝文化,因而產生了許多偉大的書法家如金生(圖2)、崔志遠等。他們的書法基本上追隨唐初中國書法家歐陽詢(557年-641年)和虞世南(558年-638年)。韓國後期的文化因受到日本殖民統治(1910年-1945年)而產生變化,此時的韓國書法作品明顯受到日本書風的影響,用筆鬆動,結體去嚴謹而重自然,章法上靈動多變。二十世紀六十年代以後,韓國出現了以韓國字母書寫的新趨勢,其傳統書法幾乎喪失殆盡。這時期出現了一個藝術巨匠孫在馨(1903年-1981年),並把韓國書法命名為「書藝」來突出它的民族特色。

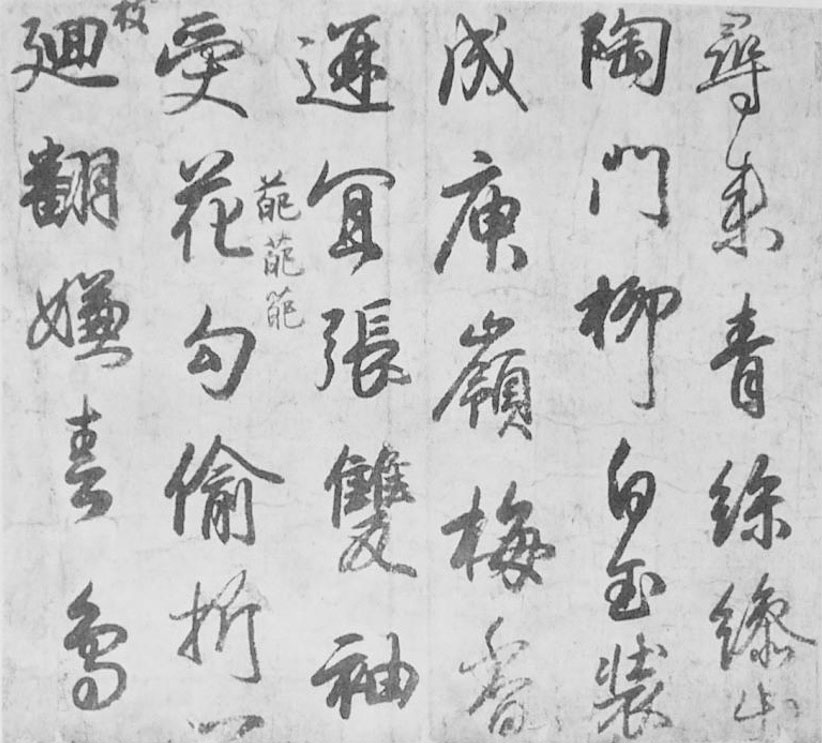

日本在公元五世紀才透過韓國百濟學習漢字,初時並未掌握書法,直到奈良時代(710年-794年)和平安時代(794年-1185年)初期才出現幾位書法大家如嵯峨天皇(786-842)、空海(774-835)、橘逸势(782-842)等人。古代日本對漢唐文化心悅誠服,因而日本書家大多模仿中國書家的書跡,並衍生出名為「和樣」的藝術風格。「屏風土代」(圖3)是日本平安「三跡」之一小野道風(894年-967年)為嚮應醍醐天皇(885-930)旨意而寫的草稿,詩文內容輯錄了一首日本詩人大江朝綱(886年-958年)所寫的七言律詩。詩曰:「古洞春來對碧灣,茶煙日暮與雲閒。山成向背斜陽里,水似回流迅瀨間。草色雪晴初布護,烏聲露暖漸綿巒,誰知圮上獨遊客,疑是留侯授履還。」詩文依照唐代近體詩的樣式,運用了句數、句式、平仄、粘對、對仗、用韻和用典等語言規範和音韻格式。此書字體以行草為主,字形豐富,結體簡潔,落筆流暢,書風大氣磅礴。至今,中國書法已在日本落地生根,並成為具有其民族特色的造型藝術,令和二年(2020年)更將「書道」納入日本對外文化交流的國家藝術項目之一。

參考資料

書籍

1. 陳振濂:《日本書法史》(沈陽:遼寧教育出版社,1996年)。

學位論文

1. 辛勛:《論朝鮮後半期書法藝術的發展兼論韓中書法交流》(復旦大學博士學位論文,2009年)。

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

歡迎留言:

請登入/登記成為會員後留言