苏州评弹的前世今生(3):

独树一帜的苏州评弹

苏州评弹在400年的历史进程中形成的本体是什麽?或者说什麽才叫评弹?苏州评弹的本体与戏曲最大的区别在于:评弹是说法现身,戏曲是现身说法。什麽叫现身说法?戏曲演员在舞臺上扮演的是一个特定的角色,他演关公,就必须红脸绿袍青龙刀。但是评弹不是这样,评弹是说法现身,你不需要化妆。说书先生就是一袭长衫,在臺上用他的语言,让你眼前呈现出一个活生生的威武的关公。就凭一张嘴,他可以展现出战争的场面,激发你的想像,使你可以看到五彩缤纷的历史场面。举个例子,谢晋曾经想拍三国电影,他请我父亲唐耿良做顾问,为什麽请我父亲做顾问?谢晋跟我父亲讲,一听你的书,赤壁之战的大场面,就会通过想像在我们眼前展现出来,但是我们电影艺术,是写实的,不可能达到评话口述的虚拟场面。这就是评弹和戏曲的不同之处,评弹是说法现身。所以,评弹的说非常重要,评弹是以说表为主的讲故事,辅之以噱、弹、唱。过去讲千斤说表,四两唱。和说表相比,唱只是四两,说是最难的。

其次是一人多角,跳进跳出。说书先生在书台可以进入一个角色,代表这个角色说话,然后他又会跳出来,以说书人的身份,继续讲述故事的情节,忽而他又会跳进去,以另一个人的身份表情说话。他在书台,一会儿是这个人,一会儿又变成另一个人。他还要跳出来以说书人来分析这个人的心理状态,对人与事进行评论。其他戏曲可能做到吗?不可能。说书人的演,只是说的辅助形式,仅限于手面动作。绝不能等同于戏曲的演。

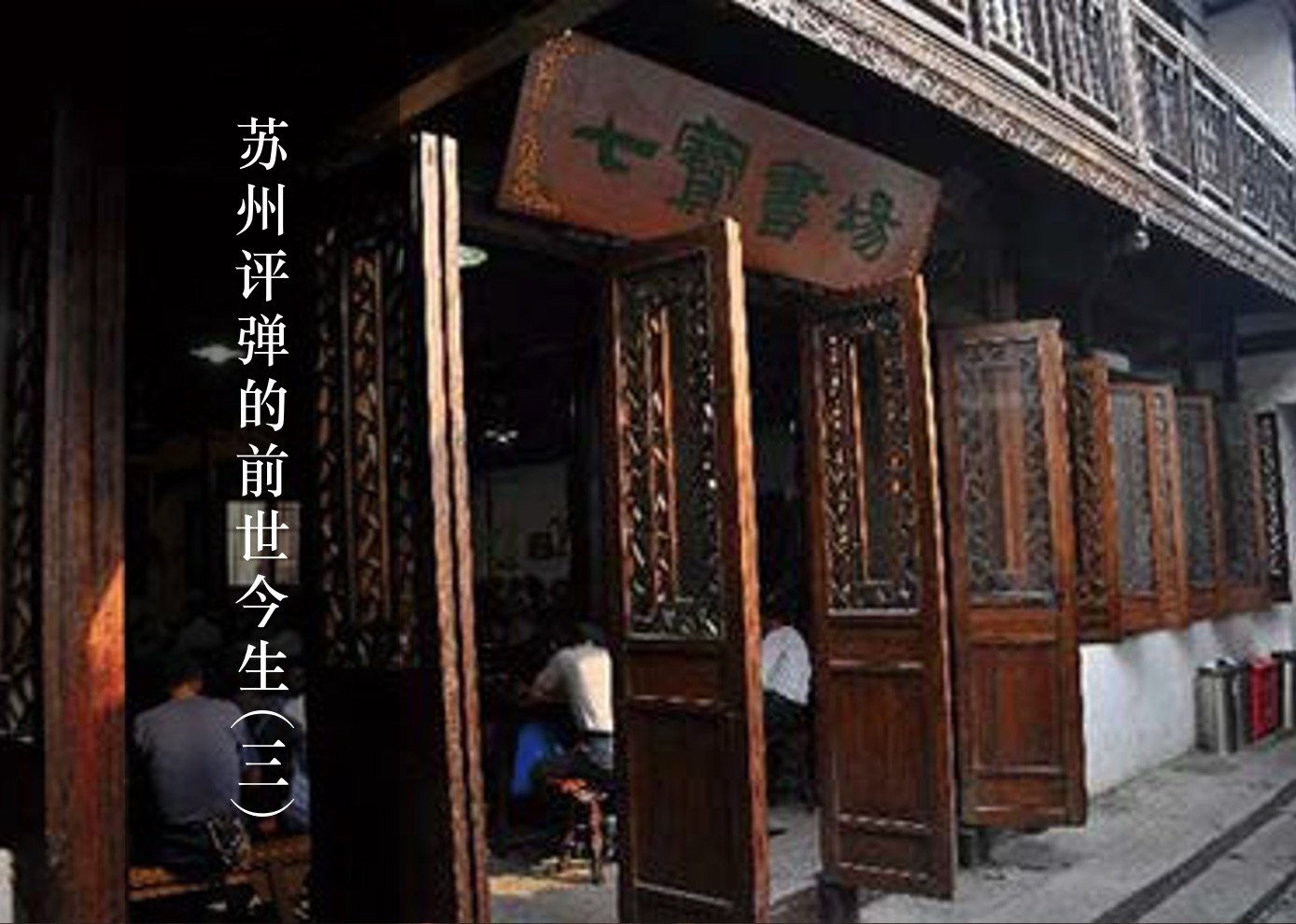

在第一部分评弹与江南的地理环境中我们就瞭解到了苏州评弹的生存形式,就是走码头长篇评话或长篇弹词在书场演出。在大剧场演出,绝对不是评弹应有的常态。

苏州评弹正是靠着这些艺术特点,在曲艺、戏曲百花园中独树一帜,成为曲艺的兰花,广受欢迎。评弹的听众中,包括各阶层人民,许多劳动群众和知识份子都喜欢听。已故中国文学批评史专家郭绍虞教授就是上海电臺评弹节目的积极听众,每晚必听,他说听评弹已成为他日常生活中不可缺少的部分。上海电臺举办评弹广播会时,他特地写诗送到电臺来祝贺。已故金石家陈巨来,已故着名电影演员上官云珠,已故着名京剧表演艺术家周信芳和盖叫天,都曾是评弹节目的忠实听众。

周信芳、盖叫天为什麽是评弹的忠实听众?因为他们要从评弹中吸取养料。周信芳曾经这样谈评弹。他曾对擅说《金枪传》的评话名家汪云峰表示过,很佩服评弹艺人,说他化妆了的杨老令公,还不及汪云峰不化装的杨老令公逼真动人。周信芳曾对严雪亭、蒋月泉、刘天韵的书艺都是很推崇的。他还很欣赏唐耿良、张鸿声的大书。他认为评弹在没有什麽帮衬的情形下,仅靠自己的说唱艺术,能把观众的注意力始终吸引住,是很不容易的。他曾经说评弹艺术讲究“说、噱、弹、唱”,“说”放在首位。正如京剧有“千斤话白四两唱”的说法,说明说白的重要,也说明说白的难。可是评弹的说表比京剧的说表还要重要,还要难。

六十年代初的时候,盖叫天在杨振雄说武松的时候,每场必听,从开始听到结束,整整听了两个月。一次,他说:“我演的全本武松,从打虎到打店,一个晚上全演完了。听说振雄要说一二个月,我倒要听听,就这麽点事情,他到底是怎麽说的,一听是有道理,就是细腻,我听上瘾了!”

名家俞振飞也谈过评弹。一九四八年,他说他曾以很大的兴趣去听杨振雄的《长生殿》。我想昆曲《长生殿》原作共五十多个摺子,据说要演七八个晚上才能演完,我的岁数也没有赶上看全本的,其中不少是演员怕演、观众怕看的那些没有故事情节的过场戏,当时称之为废场子,在长期的舞臺实践中,陆续被淘汰的正好一半。现在在戏曲舞臺还能看到的不过二十五折了。而评弹《长生殿》,从头到结束每天三刻钟,要说五个月,我曾连听了下来,不论是故事情节的贯穿或是人物性格的刻划,都深深地吸引着我,真是越听越有味,尤其是对唐明皇内心世界的刻划,对我的表演都很有启发。

这些戏曲名家之所以爱听评弹,他们所一心要学习的正是戏曲没有的,评弹独树一帜的艺术特点。在现实生活中,出现过一个戏班子敌不过一个评弹艺人的故事。1942年夏,有“评弹皇帝”之称的严雪亭来到常熟演出,全县轰动,书场附近的电影院甚至因此停映数天。1945年在平湖说唱时,四乡八镇的听客或徒步或摇船,远道赶来,甚至书场周边的客栈、饭店都人满为患,同镇的亚美戏班也因无人观看被迫停演,到最后索性戏班子的人也跟着听客到书场听书,所以真正好的评弹,真的是戏比不过评弹。

苏州评弹对于江南文化的整合起了非常大的作用,因为江南文化传播最广的就是苏州评弹。评弹不光是普通民众要听,高雅的精英也要听,这就是评弹的雅俗共赏。正因为它的文化传播和水网是结合在一起的,是雅俗共赏的文化,所以它们就使得江南文化具有了一个雅和俗结合的特点。这个雅和俗结合的特点,别小看它,它是非常重要的,因为作为精英,它可以瞭解民众,而民众也能接受到精英所要传达的资讯,所以使得江南总体显现出一种理性。这种理性在江南社会中的表现是非常明显的,比如说传统时代江南地区承担着国家很重的赋税,苏州的土地只占全国耕地的九十九分之一,但是苏州在清代的时候承担国家的赋税达到了十分之一,苏州人的负担这麽重,但是你听到过苏州爆发过农民起义吗?没有。苏州人很聪明,在这种情况下怎麽办?他们农业精工细作,大力发展副业,种棉、养蚕、发展商业。苏州人的小日子比其他地方都要好,这就是一种非常理性的社会。

近代以来诸多社会精英将评弹视为推广实施“民众教育”的重要手段。民国年间上海《申报》上,知识份子对苏州评弹给予了非常高的评价,他们认为苏州的评弹跟荷马史诗具有同样的地位,评弹所讲的历史故事起到了教育民众的作用。这也是我在第二部分讲到的很多文化人,他们喜欢评弹的原因。文化人跟评弹人的雅集,使得评弹有更多好的价值观,好的审美观传播到民众当中去,所以他们认为这成为精英文化和平民文化的有机结合,是江南社会结构在文化层面的反映,是江南民众喜闻乐见的原因。

综观苏州评弹的前世今生,保持并发扬评弹的艺术特色与艺术本体,扬长避短,在继承传统长篇的基础上创新。保持评弹与江南听众的血肉联繫,坚持走码头进书场,打开江南的广阔市场。这就是陈云所说的“走正路”。

< 原创文章/视频,未经许可,不得转载 >

欢迎留言:

请登入/登记成为会员后留言