蘇州評彈的前世今生(3):

獨樹一幟的蘇州評彈

蘇州評彈在400年的歷史進程中形成的本體是什麼?或者說什麼才叫評彈?蘇州評彈的本體與戲曲最大的區別在於:評彈是說法現身,戲曲是現身說法。什麼叫現身說法?戲曲演員在舞臺上扮演的是一個特定的角色,他演關公,就必須紅臉綠袍青龍刀。但是評彈不是這樣,評彈是說法現身,你不需要化妝。說書先生就是一襲長衫,在臺上用他的語言,讓你眼前呈現出一個活生生的威武的關公。就憑一張嘴,他可以展現出戰爭的場面,激發你的想像,使你可以看到五彩繽紛的歷史場面。舉個例子,謝晉曾經想拍三國電影,他請我父親唐耿良做顧問,為什麼請我父親做顧問?謝晉跟我父親講,一聽你的書,赤壁之戰的大場面,就會通過想像在我們眼前展現出來,但是我們電影藝術,是寫實的,不可能達到評話口述的虛擬場面。這就是評彈和戲曲的不同之處,評彈是說法現身。所以,評彈的說非常重要,評彈是以說表為主的講故事,輔之以噱、彈、唱。過去講千斤說表,四兩唱。和說表相比,唱只是四兩,說是最難的。

其次是一人多角,跳進跳出。說書先生在書台可以進入一個角色,代表這個角色說話,然後他又會跳出來,以說書人的身份,繼續講述故事的情節,忽而他又會跳進去,以另一個人的身份表情說話。他在書台,一會兒是這個人,一會兒又變成另一個人。他還要跳出來以說書人來分析這個人的心理狀態,對人與事進行評論。其他戲曲可能做到嗎?不可能。說書人的演,只是說的輔助形式,僅限於手面動作。絕不能等同於戲曲的演。

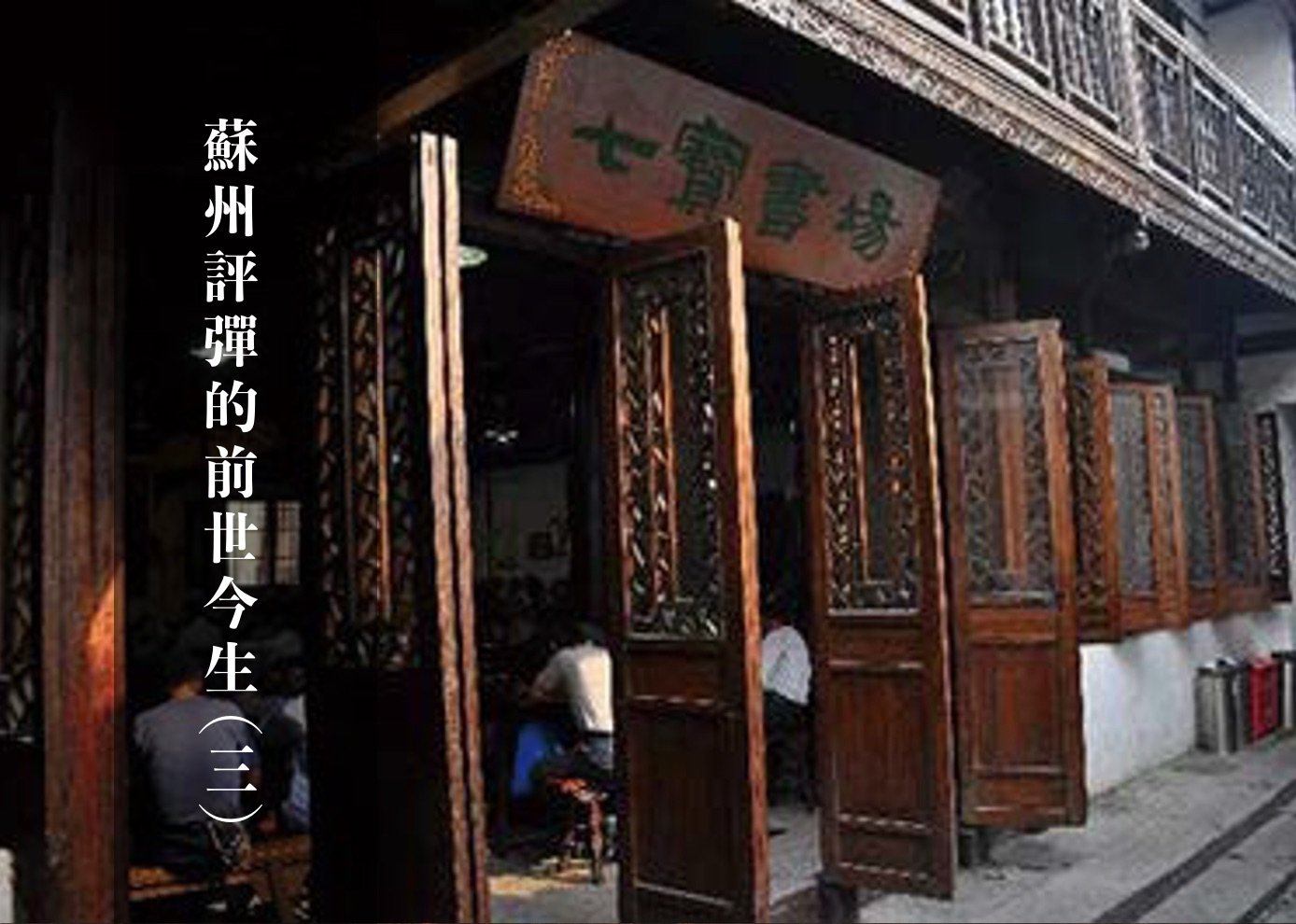

在第一部分評彈與江南的地理環境中我們就瞭解到了蘇州評彈的生存形式,就是走碼頭長篇評話或長篇彈詞在書場演出。在大劇場演出,絕對不是評彈應有的常態。

蘇州評彈正是靠著這些藝術特點,在曲藝、戲曲百花園中獨樹一幟,成為曲藝的蘭花,廣受歡迎。評彈的聽眾中,包括各階層人民,許多勞動群眾和知識份子都喜歡聽。已故中國文學批評史專家郭紹虞教授就是上海電臺評彈節目的積極聽眾,每晚必聽,他說聽評彈已成為他日常生活中不可缺少的部分。上海電臺舉辦評彈廣播會時,他特地寫詩送到電臺來祝賀。已故金石家陳巨來,已故著名電影演員上官雲珠,已故著名京劇表演藝術家周信芳和蓋叫天,都曾是評彈節目的忠實聽眾。

周信芳、蓋叫天為什麼是評彈的忠實聽眾?因為他們要從評彈中吸取養料。周信芳曾經這樣談評彈。他曾對擅說《金槍傳》的評話名家汪雲峰表示過,很佩服評彈藝人,說他化妝了的楊老令公,還不及汪雲峰不化裝的楊老令公逼真動人。周信芳曾對嚴雪亭、蔣月泉、劉天韻的書藝都是很推崇的。他還很欣賞唐耿良、張鴻聲的大書。他認為評彈在沒有什麼幫襯的情形下,僅靠自己的說唱藝術,能把觀眾的注意力始終吸引住,是很不容易的。他曾經說評彈藝術講究“說、噱、彈、唱”,“說”放在首位。正如京劇有“千斤話白四兩唱”的說法,說明說白的重要,也說明說白的難。可是評彈的說表比京劇的說表還要重要,還要難。

六十年代初的時候,蓋叫天在楊振雄說武松的時候,每場必聽,從開始聽到結束,整整聽了兩個月。一次,他說:“我演的全本武松,從打虎到打店,一個晚上全演完了。聽說振雄要說一二個月,我倒要聽聽,就這麼點事情,他到底是怎麼說的,一聽是有道理,就是細膩,我聽上癮了!”

名家俞振飛也談過評彈。一九四八年,他說他曾以很大的興趣去聽楊振雄的《長生殿》。我想昆曲《長生殿》原作共五十多個摺子,據說要演七八個晚上才能演完,我的歲數也沒有趕上看全本的,其中不少是演員怕演、觀眾怕看的那些沒有故事情節的過場戲,當時稱之為廢場子,在長期的舞臺實踐中,陸續被淘汰的正好一半。現在在戲曲舞臺還能看到的不過二十五折了。而評彈《長生殿》,從頭到結束每天三刻鐘,要說五個月,我曾連聽了下來,不論是故事情節的貫穿或是人物性格的刻劃,都深深地吸引著我,真是越聽越有味,尤其是對唐明皇內心世界的刻劃,對我的表演都很有啟發。

這些戲曲名家之所以愛聽評彈,他們所一心要學習的正是戲曲沒有的,評彈獨樹一幟的藝術特點。在現實生活中,出現過一個戲班子敵不過一個評彈藝人的故事。1942年夏,有“評彈皇帝”之稱的嚴雪亭來到常熟演出,全縣轟動,書場附近的電影院甚至因此停映數天。1945年在平湖說唱時,四鄉八鎮的聽客或徒步或搖船,遠道趕來,甚至書場周邊的客棧、飯店都人滿為患,同鎮的亞美戲班也因無人觀看被迫停演,到最後索性戲班子的人也跟著聽客到書場聽書,所以真正好的評彈,真的是戲比不過評彈。

蘇州評彈對於江南文化的整合起了非常大的作用,因為江南文化傳播最廣的就是蘇州評彈。評彈不光是普通民眾要聽,高雅的精英也要聽,這就是評彈的雅俗共賞。正因為它的文化傳播和水網是結合在一起的,是雅俗共賞的文化,所以它們就使得江南文化具有了一個雅和俗結合的特點。這個雅和俗結合的特點,別小看它,它是非常重要的,因為作為精英,它可以瞭解民眾,而民眾也能接受到精英所要傳達的資訊,所以使得江南總體顯現出一種理性。這種理性在江南社會中的表現是非常明顯的,比如說傳統時代江南地區承擔著國家很重的賦稅,蘇州的土地只占全國耕地的九十九分之一,但是蘇州在清代的時候承擔國家的賦稅達到了十分之一,蘇州人的負擔這麼重,但是你聽到過蘇州爆發過農民起義嗎?沒有。蘇州人很聰明,在這種情況下怎麼辦?他們農業精工細作,大力發展副業,種棉、養蠶、發展商業。蘇州人的小日子比其他地方都要好,這就是一種非常理性的社會。

近代以來諸多社會精英將評彈視為推廣實施“民眾教育”的重要手段。民國年間上海《申報》上,知識份子對蘇州評彈給予了非常高的評價,他們認為蘇州的評彈跟荷馬史詩具有同樣的地位,評彈所講的歷史故事起到了教育民眾的作用。這也是我在第二部分講到的很多文化人,他們喜歡評彈的原因。文化人跟評彈人的雅集,使得評彈有更多好的價值觀,好的審美觀傳播到民眾當中去,所以他們認為這成為精英文化和平民文化的有機結合,是江南社會結構在文化層面的反映,是江南民眾喜聞樂見的原因。

綜觀蘇州評彈的前世今生,保持並發揚評彈的藝術特色與藝術本體,揚長避短,在繼承傳統長篇的基礎上創新。保持評彈與江南聽眾的血肉聯繫,堅持走碼頭進書場,打開江南的廣闊市場。這就是陳雲所說的“走正路”。

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

歡迎留言:

請登入/登記成為會員後留言