评弹的历史研究

本文源自何其亮教授在2012年6月5日,于上海师范大学所作的同名讲座,

由《陆国权中华文化传承研究基金》研究员黄小瑜编辑审校。

评弹是属于江南的地方曲艺,在江南可以说是家喻户晓的民间艺术。越是地方性的东西文化,越具有国际性。评弹的研究,在国内欣欣向荣。历史学界,也开始通过评弹来研究江南社会。何其亮教授所写的关于评弹的研究著作,从评弹、国家与市场这三者之间的关系出发,通过这样崭新的视角,构建了一种理论模式来进行深入研究。

首先介绍我写这本书的前因后果,即我为什么要进行评弹研究?其实,最初我并不是研究评弹的学者。 2006年,我在美国明尼苏达大学做的博士论文是20年代的上海丑闻、轰动性新闻对于社会的影响。对于娱乐业和大众文化的影响,我选取了两个重要的例子,一个是谋杀案,一个是私奔案。这个私奔案是大家比较熟悉的黄慧如与陆根荣,这个案子其实很有意思,不光是报纸报导了,而且很多媒体都有涉及。所以我认为这是一个很好的切入点来研究20年代末30年代初上海的新闻业、出版业、戏曲、电影,不同媒体,不同社会人物,特别是政治人物,在这个事件中扮演的角色。 2006年博士毕业以后,我想把这个话题继续深入下去,我觉得私奔案这个案子,单独就可以成为一个研究主题,其实我现在还是在做这个话题。后来我得到一个消息,说在上海有评弹演员和沪剧演员正在演出这一私奔案,一直延续到本世纪初。我觉得非常有意思,我可以把这个话题一直延续到解放以后。所以当时我采访了一位评弹演员苏毓荫和一位沪剧演员徐伯涛。那个时候是2007年,我当时的设想是:到了90年代以后,上海重新崛起,成为经济发展的领头羊,改革开放的领头羊。然后中国重新加入国际大家庭,成为全球化的一部分。我觉得上海人对于二三十年代,三四十年代的那种怀旧,其实是契合了这一种思潮。上海人可以认为全球化,不仅发生在20世纪90年代,其实早就发生在30年代、40年代,所以对于上海的怀旧,其实就是一种上海身份地位的确认。我认为演出像黄慧如、陆根荣这样的评弹或者沪剧,其实就是这个思潮的一部分,这个思潮最著名的当然就是所谓的张爱玲热了。

所以我觉得去访谈这些演员,会得到一些答案。换句话说,他们的演出能得到领导的支援、市场的欢迎,就是因为出演过沪剧《黄慧如与陆根荣》。其实这个故事有各种版本,在三四十年代的时候,有京剧、评弹、沪剧、越剧等等。徐伯涛改编了老版本,强化了一个反封建、反包办婚姻的形象,所以是受到领导欢迎的,甚至他的节目还曾在上海电视台播放过,《新民晚报》和《每周广播电视报》都有报导。我问他有没有受到一些阻力,不许他演出这个剧目,他说完全没有。后来他将演出做成VCD,也没有任何问题。这就是一个很成功的例子。苏毓荫则相反,他告诉我,他在80年代受到了很大的压力。我们先不论他演绎的《黄慧如与陆根荣》是否成功,这个长篇评弹艺术性是不是很强。 80年代这一评弹表演在市场上确实有一定的影响力。但是在政治上,他受到的压力是非常巨大的,一直到80年代中后期,他都是被禁止演出的。 80年代早中期,苏毓荫可以在江浙一带表演,但在上海是被封杀的。评弹《黄慧如与陆根荣》走进上海,其实是在90年代以后。我这本书的第六章“星火燎原:“文革”前夕的集体所有制评弹团”谈到了这个问题。这就是我研究评弹的一个出发点。

我当时在想,我手上的资料,本来是用来研究黄慧如与陆根荣的事件对长江三角洲一带的影响。这个资料并不能完全契合我的想法,事实上它是让我失望的。我在思考应该如何面对这个问题。是否应该跳过苏毓荫,直接讲徐伯涛的成功呢?但是我不能那么做,这个材料放在我面前,我不能完全忽视它。因为这是一个非常有意思的东西。我认为有必要重新思考一下,到底为什么出现了这样的情况。所以我觉得评弹这个题目是非常有意思的。实际上苏毓荫告诉我的,不光是他怎么演出,或是不允许演出《黄慧如与陆根荣》,他还告诉我很多别的东西。比如他作为一个评弹演员,在整个中华人民共和国时期,只有5年或6年的时间,是作为一个评弹团的演员。绝大多数时期,整个50年代、80年代、90年代,他都是单干艺人。 “文革”时期另当别论,必然是没有机会说书的。但这对于我的一个固有的观念是一种冲击,我一直认为国家的力量是可以把所有的艺人都集合起来,集中起来,和集体化的形式一样。但事实上,苏毓荫在绝大多数时期是单干的,也就是说艺人的单干现象在整个中华人民共和国时期,其实是比较普遍的,尤其是评弹。因为评弹有一种特性,就是个体化,即个人演出个人得利。

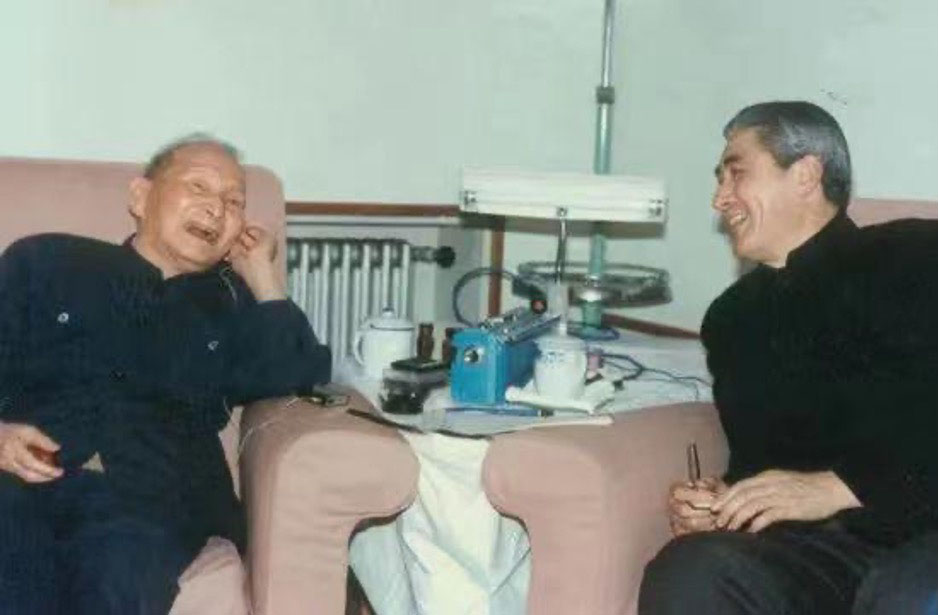

2007年,我开始思考评弹艺人单干的问题,后来2007年12月份到2008年1月份,当时我去采访了吴宗锡(原上海评弹团团长)。因为苏毓荫认为吴宗锡是那个政治上把他封杀掉的力量,所以我就直接采访了吴宗锡。然而,吴宗锡认为他没有做过这件事,也可能是他对于封杀野书这件事,已经不太记得了。但是既然大家有观点冲突和矛盾,我认为评弹就是一个可以研究的主题。尤其是解放以后的评弹,事实上在美国是一个空白点。我这本书可以说是美国的评弹研究在历史学领域中的第一本书,前面有人写过评弹在30年代的发展,但那是一本博士论文,还没有成书。其他还有些文章,但成书的,这将是第一本。

2008年的秋天,我写了一篇文章,是关于《黄慧如与陆根荣》在50年代和八九十年代的命运。 《黄慧如与陆根荣》开始是一个中篇评弹,到了80年代才成为一个长篇评弹。这篇文章后来在《近代中国》发表,这是美国比较权威的中国研究杂志。因此我才下定决心做评弹历史研究。到2009年的夏天,我开始大量采访评弹艺人、书场管理人员、评弹听众和票友,还有包括吴宗锡和周良在内的,一些过去管理评弹的领导干部。所以我正式研究评弹是从2009年的夏天开始的,一直做到2011年,大概花了两年的时间,然后去年年底投稿(英文版),中文版在今年3月份差不多。这就是我整个研究出书的历程。

我使用的材料也不是特别专门化的。做评弹研究,肯定会用到出版物,报纸、档案、口述材料(访谈)等等。大多数人做评弹,多多少少都会用到这一些。只不过是做的时间段有差异,侧重点有所不同罢了。其实每一种史料都有它一定的局限性,但是每一种史料也都有它的优点和长处。

先说一说口述史料,我用的比较广泛,而且对于1949年和1950年以后的评弹研究,都是必不可少的。那么多评弹演员还健在,不光是评弹演员。还有那些管理评弹的领导干部,以及老听众都还健在,这些都是宝贵的财富,不去挖掘的话,非常可惜。因为我们知道,那些老一代的评弹艺人,真的在这一年去了不少。很多评弹艺人包括我采访过的一些演员,其实已经去世了。所以口述历史的采访一定要抓紧时间,赶早不赶晚。但是口述材料也有一定的局限性。第一,你也许不喜欢受访人,不喜欢他的作品,不喜欢他以前做过的事情。怎么办?还是要耐心地进行访谈,因为他能提供给你的,不尽是他以前的所作所为,他以前演出过的东西,他还会提供一些你意想不到的材料。比如苏毓荫的访谈中得到的一些资讯,是我真的没有想到的。第一个资讯就是他的单干,现在来讲就是个体户。第二个资讯:他当时加入星火评弹团的1960年以后,所有的文化表演团体都有一个任务,就是下工矿、下厂给工人、农民做演出。当时我认为这就是政治宣传。但是他告诉我,即使是这样的演出,他们的星火团还是盈利的。例如他的一个朋友在团里是讲“焦裕禄”的,100分钟40块钱一场。他们团里真的是靠这个赚了一些钱。这个故事告诉我,即使是政治化的东西,它也是可以赚钱的。一来也有娱乐性,二来也和市场有关系,这是一种新的,另一种形式的市场。我觉得应该更深入地探讨一下这一种市场的性质,但现在来说可能有些蜻蜓点水了。第二点,很多老先生教育水准还是不高的,做访谈时,他们讲话的逻辑性不强,重复、夸张、半天讲不到重点,这都是可能发生的事情。例如我采访苏毓荫,过去三年,我每年都去采访他,不止一次,他重复的故事是大量的,我都听过好几遍了,他还以为我没有听过。因为年纪大。用说书的术语,这叫作“叻”。如果你们多研究说书的技巧的话,说书就是这样的。但访谈时必须耐心,必须跟他们搞好关系,来从中得到最大量的资讯。第三点就是关于他们言语的真实性。我们不能完全相信,必须通过其他材料来多方求证。从档案、从出版的东西、其他人的话,来多方求证。因为一来他们年事较高,他们的记忆可能会出现错误,或是发生扭曲。第二则是因为,他们是习惯于去编故事的。第四点,在进行采访前需要准备好问题。不要诱导老艺人、老干部、老听众,来得到你希望得到的答案。就像警员诱供一样,这是不可取的。最简单的办法,就是让他说,说到哪里都行,也许没什么用,但总会有有用的地方。我其实觉得有时候,主题先行,然后让别人给你一个你想要的故事,这是最不好的事情。有很多文章都是这样写的,比如说,为了表现新旧社会两重天,非得说以前受流氓欺侮,解放以后什么都好了。这就变成一个套路了。其实解放之后的很多文史资料,都会有这样的问题。美国史学界已讨论过文史资料这样的东西,你们也会用文史资料,怎么用这些东西。因为它就是为了表现新中国和旧社会的差异,反差,它就是有一种程式化的写法,把很多问题都掩盖了,或是夸大,或是缩小。在文学和历史界,我们把这种手法叫作叙述法,就是为了达到一些目的,把发生过的事情,重新整理一下,变成一种叙述模式。在这一过程中,往往有一种政治的、意识形态的目的在里面。所以这种叙述法是非常不可取的。所以不要观点先行,去诱导受访者说些你想要得到的东西,这是不行的。

第二种非常重要的材料是档案。我估计研究50年代以前,评弹的档案不是很多,除了一些市政、书场建设有关的档案以外,艺人本身的档案不算多。 50年代以后的档案不少,主要是因为政府着力将包括评弹艺人在内的表演者变为“文化工作者”,所以他们有很多会议记录、报告和调查,都是关于评弹艺人和他们的演出的。这些东西非常珍贵。而且档案的另一个优点就是,它们往往能涉及一些在报纸上不大能看到的情况。因为在报上往往会表扬一些艺人,而且这些艺人往往是政治权威们比较喜欢的艺人,但是在档案里会出现一些,批评性的东西,指责性的东西,主要是针对那些单干艺人,或者说集体所有制团的人员,这个东西在别的地方是不太常见的。当然,这些报告一般来说都是党干部写出来的,有很强的主观性。但是另一方面来讲,它确实提供了一些我们在其他地方所不能得到的资讯。所以档案是非常重要的。但是,档案有它的缺点,这是毋庸置疑的。第一它是不全面的。我可以肯定地说,57年反右和“文革”十年档案是不公开的,没有办法去搜集的,这就是我跳过文化大革命这一段的原因,很难做。我觉得不大可能完全依靠访谈来做文化大革命评弹这一段。而且,档案有个规定,就是三十年以前的东西,是开放的,三十以后的不开放。现在是2012年,那么1982年之前的是应该开放的。但是有很多1982年之前的档案,仍被关在那里,不开放。即使开放的档案,也被重新加密。例如,以前我看过一个档案说,上海评弹团一些年轻团员,著名的余红仙,还有其他人,曾经在60年代申请过脱团,自己组织团,这本来是好事。但在意识形态的高压下,这也变成一个问题了。这个档案本来是开放过一阵子,但后来你再去找,就不见了。因为这可能牵扯到敏感人、敏感事,也可能牵扯到现在还活跃在舞台上的一些人的事情。这很难说清楚原因,但是它就是发生了。

关于档案保存问题,仅就上海档案馆而言,上海档案馆的电子化正在进行中,档案电子化是好事。但很多东西扫描以后,就看不清了。因为人眼睛的解析度,比扫描器要高,所以看扫描之后的东西,就是一团黑,无法辨认。最近做的另外一个项目,是关于盛宣怀出殡的葬礼。以前的纸质的档案里,有一份地图,是一份路线路,我本来想复印,但后来再去,就已经电子化了。现在调出来以后,全是黑的,无法辨析了。这成了破坏档案了。

关于档案的好处。不仅可以告诉你已经发生的事情,还可以告诉一些没有发生过的事情。比如吴宗锡。 1951年他在军管会文艺处工作,他给市政府打报告,希望市政府发文给文化部,提倡封杀四个评弹作品。理由是,这些作品是封建的、美化帝王将相的。这份报告上交后,又被打下来。因为文化部认为不能这样粗暴地打压评弹书目、戏目及艺人,这对包括评弹在内的戏曲的发展是不利的,对艺人的生活也是有害的。通过这一事件可知,包括吴宗锡在内的文艺处,他们确实是想禁掉一些书目。这件事把评弹改进协会搞得非常紧张。但这件事没有实现,市政府和文化部都不同意。这就说明,通过档案,我们可以知道他们的一些想做而又没有做的事情。关于斩尾巴,1951 —1953年,表面上是艺人自觉自愿地和封建残余说再见,斩掉封建的尾巴。但事实上,共产党的领导干部却起了相当大的作用,这份报告起了很大的作用,很多内情没有表现出来。所以档案可以让我们知道很多没有发生的事情。美国有位历史学家叫高铮,他的一本书讲的是50年代中共新政权在杭州改造艺人的情况。他就提到,档案可以让我们知道很多没有发生的事情。很多档案的用纸,可以让我们知道当时的一些条件。比如他发现,那些报告用纸其实用的是国民党的纸,他只不过是反过来写,由此可知当时经济条件是不行的,资源是短缺的,就可以得出很多有意思的结论。当然档案电子化之后,我们或许就不能再得到这些资讯了。所以,做这种事情,也要趁早做。

关于报纸,报纸是非常重要的,尤其是研究解放以前的评弹。那些小报,连篇累牍的报导,那些评弹艺人的演出,私生活,以及他们的种种情况。报纸是不可或缺的。对做民国史来说,报纸是非常重要的,特别是做文化史、经济史,社会史还好一些,做文化史根本就不能离开报纸。当然,研究解放以后的评弹,也是这样的。但有个问题在于报纸的主观性。报纸上很多内容,不是事实。报纸是人写的,人是有他的偏见,他的主观想像的。这种现象最严重的时期,就是在中国报业的初期,就是辛亥革命时期。很多人为了宣导辛亥革命,其实是把他的想像写出来了,其实他们根本没有看到汉口开战,但是报纸上已经登出了。所以对于报导和事实之间就要非常地小心谨慎。话又说回来了,这个世界上到底有没有事实,还是个问题。其实每个人都有自己的角度来解释和诠释一些事件。所以事实实际上是一些非常模糊的东西。做经济史、社会史研究的学者可能不会同意我的这个说法,但文化史是这样讲的。

我在写光裕事件的时候,用了很多《新苏州报》的报导。因为《新苏州报》是对这一事件报导最全面的,也是保存最好的。 《新苏州报》写得非常全面,有很多细节可以用,但也有问题:首先,它是党报;其次,《新苏州报》的记者,本身是参加了“光裕事件”的调查的,它是偏向于文化局、潘伯英,还有苏州政府的,并非完全公平公正的一方。它既是一个裁判,又是一个运动员。所以可以说它是一个被利用的平台。当然,《新苏州报》也给黄异庵,就是后来被称为是“光裕事件”的领导人物,可能是一两次机会,给他发一点声音。从这里我们也能看出,不光是文化局,协会艺人也是有声音的。所以各种东西、各种材料,都要谨慎处理,仔细分清它的用处。

评弹和文学研究之间的关系。应该不光是评弹与文学之间的关系,而是评弹与文学研究之间的关系。当然,这里的文学是泛指的概念,是包括戏曲、影视、小说等各种文学题材、体例,都在一起。我估计现在国内也是这种情况,就是说,影视研究和戏曲研究都属于文学研究类。估计现在差不多也是这样。为什么研究评弹,我们必须学一点文学,我认为:第一点是源自中国的老传统——文史不分家。中国的史学就是文学。比如,我们可以说,司马迁的传统,就是小说史的写作传统,很多小说家都把司马迁作为鼻祖。司马迁《史记》里的《游侠列传》可以作为武侠小说的鼻祖,是没有问题的。司马迁写东西,主观性非常强。 ,他写了谁和谁讲话,谁和谁私密的谈话,他怎么会知道?我非常怀疑这一点。他其实加了个人的主观想象。但是司马迁的文笔非常好,感染力特别强,所以他非常成功。可以说他确实开创了中国史学与文学两个传统。另一个问题是中国叙述文学和现实主义的传统问题。从西方来说,西方有史诗,就像荷马史诗等英雄史诗,西方也有传奇,有时候也翻译成罗曼史,这些其实都成为西方叙述文体、西方小说的一个源头。但是,中国是缺乏这个东西的。在中国,文学是分为两大类,一个是韵文类的,如诗歌;一个是叙述类的,就是后来的小说类。中国没有史诗和传奇类的传统,所以中国小说的源头,包括现实主义的源头,都是历史,当然不光是正史,也包括野史。所谓小说,在中国传统来说,只不过是野史类的一部分。所以如果看回19世纪晚期20世纪早期,很多小说都叫某某野史,稗类钞之类,其实就是中国文史不分家在近代的一个缩影。

第二点,评弹是文学研究的一个方面。近几十年来,评弹一直是作为文学的一个领域来研究的。西方研究评弹的学者中有一位叫白素贞,还有一位叫马克,他们两个都是从文学角度来研究的。另外一些研究,很多人从文本,即你们称为拟弹词,比如说陈端生的《再生缘》。它也是文学领域中的一个东西。 《再生缘》已经被诸多大家研究过了。陈寅恪、郭沫若都研究过了。很多人研究拟弹词,都是以文学角度来研究的。评弹一直是作为文学来研究的,所以研究评弹一定要知道一些文学方面的内容。从国内来看,周良一般是从历史学的角度来研究的,他收集了很多资料,抄写了很多东西,确实是居功至伟的。这是个历史学的传统。然后,吴宗锡先生一般是以文学戏曲的角度来研究的。吴宗锡当然跟他的个人背景和爱好有关系。吴宗锡以前不喜欢评弹,后来由于工作关系,慢慢喜欢上了评弹。他作为文学青年,在圣约翰大学的时候,喜欢诗歌、喜欢西方文学,他喜欢交响乐,他喜欢这些东西。所以他在后来的几十年,陆陆续续写了很多介绍评弹的东西,很多是以戏曲和文学的理论来研究的。他致力于一种叫“打通”的工程。 “打通”是钱钟书说的,就是把西方和东方的观点和概念联系在一起。所以这也是一个文学传统。

第三点原因就是文本分析的问题。其实我们研究评弹,不光是研究演员、组织结构、和国家的关系、和社会的关系。我们不可避免的要研究他们的长篇、中篇故事,就是我们要把这些故事作为一个文本来分析,就像分析小说和戏曲一样,我们要分析作品的人物、我们要分析它的结构,我们要分析它的情节的变化,我们要分析它的高潮和最后结尾,这些一系列的东西。事实上,我们就是在研究文学作品。在某种意义上来说。所以,不学文学,我觉得就不好把握这个评弹文本。

而且文学的风格流派,在各个时代是不一样的。比如说50年代的评弹,我们就必须得研究流行在50年代的、60年代的、70年代的中国的文学流派、风格。最简单的例子:毛时代,那个时候就是提倡现实主义的东西,那你就必须研究一下社会主义现实主义,才能结合评弹来探讨,为什么50年代以后产生的很多作品是这种的风格、这种的类型。所以如果要研究评弹的话,我觉得文本分析这一个功课还是要做的。

最后一点是与历史学之间的关系。文学理论对历史学的帮助。这个是蛮重要的。我们都了解,我们研究历史,并不是真的坐着时间机器回到过去。去观察什么东西,已经发生过了。或是没有发生过,我们不可能的。我们怎么做?我们无非就是翻书、翻档案、翻出版物、翻旧报纸。所以“故纸堆”,这三个字非常形象。我们就是翻旧的纸张,在那里做研究,做分析,写一点东西。所以,我们与过去的事件,中间有一个媒介,也可以说是一个障碍,就是一堆一堆的纸。当然现在纸都电子化了。所以我们其实不是在真的分析过去,我们是在分析过去留下的纸,而这些纸、这些档、这些出版物、这些文章,是人写的,它不是自然而然产生了的。这就和我们读小说没有区别。不知道大家会否同意我这个观点。我们是在读一个人写的东西,也许小说家写的是那种如《战争与和平》似的巨著,而那些写档案材料的人,只不过是文笔也不怎么好,但确实是有人写的,怀着一定的目的。有一个中心思想。我们是要处理这些东西,我们不是处理真正发生了的事情。从这个意义上来说,我就是研究这些东西为什么被写出来,背后的目的是什么?他为什么要这样写,从这个意义上来说,这个与文学没有区别。所以以前。有人探讨过历史学和各种理论之间的关系,各种理论包括社会学理论、政治学理论、文学理论。后来有人得出结论,应该是杜赞奇(印度人,在美国学中国历史,现在新加坡)说的:文学理论可能是唯一可以直接应用到历史研究上的,其他的理论都是要商榷的。所以历史对我们来说,是文本,我必须要强调这一点。我们真的不能回到过去,去看那个三维的世界了。我们看的都是二维的,都是平整的一张一张的纸,这就是一个问题。这是我们必须面对的一个现实问题。

但是,文学不能代替历史研究。我们不能被文学的理论、文学的方法框住,这就是我讲的评弹与文学研究的下一部分,即评弹研究应该跳出文学。为什么?

第一、评弹本身的反文本倾向。我书稿的第一章很明确,评弹它就是反文本的。在1949年之前,没有剧本的说法。在纸上写完了一篇稿子,叫大家照本宣科去说书,这个艺人肯定就没有生意了。所以,它必须是反文本的,艺人必须每天进行大量的阅读,然后反馈给听众。他必须穿插,他必须加噱头,他必须加很多很多即兴演出的东西,这才是评弹的魅力。在解放前来说,顶多是脚本,没有剧本,剧本是1949年以后才有的。我的书稿里,已经明确地说明了评弹剧本的出现是在1949年之后的事情,而且剧本的产生是政府管理评弹的一种手段,就是让它固定住。不让艺人自由发挥。不让艺人自由发挥是什么意思?就是不许乱说乱动。美国学者白素贞曾经和金声伯(说《包公》、《七侠五义》)有长期的接触。白素贞跟他接触下来之后,她就觉得评弹的文本化是一种失败的形式。金声伯的《白玉堂》是被出版过的,它是写下来出版的。白素贞认为是个彻头彻尾的失败。评弹演出是三维的,它有语言、有动作,还有言下之意,用语言是不能表达,你必须在现场和艺人互动之后,才能体会到的东西。但出版之后,这些东西,全都就没有了,全都变成了平面的、很死板的、很苍白的东西。所以评弹不能被文本化,这绝对是正确的。后来白素贞得出一个结论,她其实是有点失望的。她认为评弹是不能被管理,不能被研究,不能被治理的。她一辈子研究“白玉堂”这个故事,从清朝一直流变到金声伯。但她最后的结论是,也许我们的努力都是没用的,因为你永远不会知道他(指评弹艺人)当时是在说什么,你只能大概知道这个故事结构,大概有这么一个提纲。但是它里面的“肉”,那些内容丰富的东西,其实是不能被了解的。我后来发挥了这个观点,就是说审查也是非常艰难的,审查评弹节目是非常难的一件事情。除非真的有人天天派干部,坐在那里听评弹说什么。哪怕干部天天坐在那里听,他(指艺人)也可以有别的办法来说。其实评弹艺人早就学会了看什么人,说什么话,这是他们的基本训练。所以评弹是反文本的。

第二点,历史是反理论的。其实刚才我已经有一点点说到。什么是理论?社会学理论、政治学理论,理论就是给你一个模式。社会科学的写作方法就是这样,先把理论提出来,再把具体发生过的事情套进去,然后探讨一下这个理论成立不成立,再结合这件事情,如果不成立,哪些变数是需要重新来修订的,然后我们的理论如何再来完善一下,这就是社会科学方法的一种写作和研究方法。但是历史学不是这样的。在我们历史学研究中,我们不能脑子里有一个假定的东西先行,然后找材料来证明我们的这个假定是正确的,或者来修正一下。我们必须用大量的事实在前,然后才能得出一个结论。而且历史研究的一个任务是变化。我们相信随着时间的推移,很多事情、很多事物、很多机构、很多人物关系是会变化的,我们就是探讨这些变化背后的经济和原因。所以我们讲的是一种变化,而不是一种固定模式。其实,历史研究的一个要义就是变化。这一点和佛教很像。佛日:诸行无常。即一切事物都是变化的。这一秒看到的事情,将不是下一秒看到的事情,因为它已经变化了。我们人生的悲哀就在想抓住这一秒的东西,其实到了下一秒已经变掉了,已经抓不住了。所以。任何事情都有“成住坏空”这四个阶段,“成”就是发生,“住”就是保持,“坏”就是毁灭,“空”就是归于空掉,就是没有了。其实,我们历史研究,多多少少就是研究事情发生的变化及其背后的原因,所以没有一种模式能够框死我们的历史学,我们研究的是时间的变化。即随着时间变化所发生的变化。所以我们研究评弹的历史变化。比如说我们研究为什么评弹会在上海兴盛。在这里租界起了什么作用?电台起了什么作用?在上海的苏州人起了什么作用?不要小看这股势力,在上海的苏州人以文人为多,他们的爱好、他们的努力和他们的贡献,很大程度上促进了上海评弹事业的发展。其实这些研究都很多。

最后一点,谨防中国文化的本质化、静态化。一切事物都是变化的,评弹也是变化的。两百年来,评弹已经变化了很多很多。以前哪里有中篇评弹?以前哪有那么多女下手?都是变化出来的。所以不要用静态的眼光来看待评弹,不要本质化。什么是本质化?本质就是认为,一样事物是由本质决定的,而这一本质是不会随着时间而变化的。对我们学习历史专业的人来说,这是反历史的,这是非历史的。扯远一点,以前欧洲有个汉学传统,汉学传统主要任务就是研究那些中国古代的一些事物、文化和组织机构等方面。一些极端的汉学家会提出这样的观点:中国文化到了唐朝,就是顶点,以后的中国,都是坏掉的中国,都是变异的中国,即不能称为中国文化的中国。变化过的中国文化他就不承认是中国文化了。这是什么观点?这是明显的帝国主义观点。大家也许认为我用这个词语,是上纲上线的,比较过时的,但是帝国主义这个词在西方文化中运用的是很多的。什么是帝国主义的文化观点?一个落后地区或者是被殖民地区的文化,是固定的、是静态的、是古代的、是过去的,是不会变的,只有来自宗主国、来自先进地区的人,他才能研究、探讨、再现这一文化。这就是一种文化帝国主义。也就是说被殖民地区的人是无法理解他们自己的过去的。这个用马克思的话,马克思在《路易·波拿巴的雾月十八日》中说法兰西农民是不能再现自己的,他们必须被再现。其实这个解释也可以用在一些西方研究汉学的传统上。

关于戏曲问题,文人认为:艺人是不能再现、不能理解艺人自己的艺术的。其实学文化史,进行文化研究,是一定要学马克思主义的。也许因为马克思主义教学现在有点教条化,所以你们有一种逆反心理。事实上,马克思主义是很多文化理论的源头。包括结构主义,包括福柯,包括后现代主义等等。我学习马克思主义是在美国的一个比较文学的课上看的。

所以话说回来,我们必须强调的是一种变化的观点。评弹这样东西,在过去200年小,发生了很大的变化,我们就是要探讨:发生了什么变化?为什么发生这一变化?至于好和坏,我不大喜欢在历史研究中,说到什么变好了,什么变坏了,作者不要做出判断。这是我的一个想法。

为什么我们要研究文化史?特别是大众文化、流行文化。研究民国时期,为什么不研究蒋介石?为什么不去研究李宗仁?如果是研究文化史,为什么不去研究胡适?为什么不研究鲁迅?为什么不研究瞿秋白?可以说人家都研究过了,我再研究没饭吃。这不是个理由,这是逃避。当然我们也可以这样回答这个问题。大众文化受众面比较广,听众观众比较多,我们通过研究这些东西,京剧、越剧、评弹各种其他曲艺。我们可以将这些东西作为切入点,来研究当时人民群众,乃至整个社会的情况。这个是没有问题的。但是我们必须了解,娱乐这个事物的本身。是有重要性的。娱乐不是一个平时大家笑过就忘记的东西。

娱乐业产生于近代资本主义社会。资本主义社会和以前农业社会最根本的区别,其实是时间概念的区别。就是说以前农民种地,就是春天忙一阵,秋天忙一阵,其实他的时间是可以自己控制的,不需要说八点一定要去田里种地。可是一个人去上班就有一个纪律性在里面,比如上午九点到下午五点。当然以前资本主义没有那么开心的。八个小时的工作时间。但是总是有一种很强的节奏感,很强的纪律性,所以人生就变得非常的单调、无趣。怎么办?需要娱乐作为润滑剂。所以娱乐不是可有可无的。在资本主义社会,在工业社会,它是一种润滑剂,是让工人可以继续工作的营养品或生活调剂,所以它本身是有经济和社会意义的。到现在,我认为,我们现在这个社会对娱乐功能没有一个正确的评价,所以经常会有政府干涉一些娱乐节目的事情。娱乐本身哪怕它没有做出很大的忠孝节义,爱国家、爱人民这样的主题,但它还是有它的社会和经济意义在里面的。

研究娱乐业和大众传统文化成为一个学术问题,它是有几个源头。第一个源头,就是中国的左派传统。如果我们去看二三十年代瞿秋白写的东西。瞿秋白就特别提倡要把“五更调”这种东西都发动起来,发动工人、发动农民。为什么?因为他们是文盲,你不能指望写些欧化的、白话文小说去感动那些工人农民,就是要用最传统的方式来发动人民群众。这是左派传统。第二个研究流行文化大众文化的源头,是一种民族自豪感,一种文化的阶级性,特别是50年代以后。新中国成立后,我们肯定认为什么事情都是有阶级性的,文化肯定也是有阶级性的,在讨论如何看待传统文化这方面,主流观点,或大多数时期的观点都认为,文化是有阶级性的。在毛时代肯定是这样认为的:一部分是帝王将相的文化,比如说儒家文化;一部分是劳动人民的文化,比如说山歌、比如说戏曲和曲艺。这样的东西变成了中国传统文化、中国民族文化,而受到重视,由此受到一些学者的追捧。所以这也是一个研究大众文化的一个源头。第三个,就是政府宣传。评弹被称为政治宣传的文艺轻骑兵,即评弹可以很有效地深入到社会各个角落,农村、矿场等地。这就是政治宣传的需要,所以包括评弹在内的各个曲艺的研究都受到重视。

从国际上来说,为什么大众流行文化会得到相当多学者的研究。第一点,从属阶级的研究。什么是从属阶级?就是女性、奴隶、被殖民者。一切被压迫的阶级群体都可以被作为研究的物件。他们的文化也可以被研究的物件。这个思潮和二战之后亚非拉各地去殖民化的浪潮是一致的。第二点,战后马克思主义,法兰克福学派。法兰克福学派讨论的问题是,为什么20世纪革命的传统没有了?什么是革命的传统,比如说巴黎公社,为什么20世纪人们再也不参加或者领导革命了?法兰克福学派觉得这个大众文化肯定起了一个反作用。它把一个一个的阶级打碎了,变成了各种电影、戏曲、小说的观众和读者。换言之,阶级的觉悟性没有了,所以它认为大众文化是反作用的。从这个假定出发,他们研究了电影之类的大众文化,这也是一个源头。再近一些,比如英国的文化研究。这些文化研究的东西是起源于60年代,反文化、亚文化的。特别是年轻人中,那些喜欢摇滚、有吸毒经历、留着长头发的年轻人。这个传统其实也是个马克思文化主义传统,这个传统就是反主流、反精英的文化。当然要研究文化对于每个人的关系,每个人对于自己的定位和看法。

以上所讲都是源流,我觉得国内的史学界,精英主义的倾向还是明显的。这个想法可能不那么贴合实际,因为我对国内史学研究不是那么了解。但我觉得国内史学主流仍然是政治史、经济史,思想史。大众传统文化的研究,还是有很多事情可以做的。

作者:何其亮教授

< 原创文章/视频,未经许可,不得转载 >

欢迎留言:

请登入/登记成为会员后留言