萍踪浅影:晚清上海画家王寅及其时代

(本研究由陆国权中华文化传承研究基金赞助)

晚清南京籍画家王寅无显赫背景、高等学历或任何功名,但最终成为日本文化空间中颇为知名的文人画家。他的成功来自对时局的深入了解、对新事物的开放态度、对商机的敏锐洞察以及冒险精神。他沿袭中国文人画的传统并自称“文人”,但将他视为精英阶层并不恰当。他参与日本铜版印刷、日本汉籍销售以及书画作品营销等活动,更像一个职业画家,而非通常意义上的文人画家。王寅与当时具有类似背景的画家一起,一边艰难度日,一边传承精英艺术,支撑着近代中国美术的持续发展。从王寅这位鲜为人知的“小人物”入手,不但可以展现普通人在时代变革中的重要性,而且能够重新审视近代美术史的既有历史认知逻辑与价值判断方式。

“小人物如何能在历史上登台亮相呢?也许得先有大人物提携,或至少得与一些不大不小的人物相关。大人物也好,小人物也罢,最重要的是留下一点痕迹。”1以往的艺术经典主要由赞助人、收藏家、评论家等人一手建立,导致目前关于晚清上海地区画家的研究主要集中在19世纪末至20世纪初“海派”的虚谷、任熊、任薰、任颐、吴昌硕等几位重要人物。实际上,当时有一群活跃于日本艺术市场的上海书画家,如王寅、陈鸿诰、卫金寿、胡璋等人,在中国与世界全面交流之前,为了谋生,他们已从生活各层面与国际社会接轨,并且进行着频密的交流。这批旅日书画家利用当时最先进的方法提升自己的知名度和曝光率,包括在上海建立日本社交网络、在日本参加名流茶会、与著名书画家合作、编辑出版自己的画谱、在报章煤体上刊登广告,还有经营图书出版和销售业务。然而,他们几乎没人能成为“海派”代表人物,也没有被中国近代美术史赋予重要意义。究其原因,未必是他们的艺术造诣不够,而在于他们正处于过渡时期。

研究者、评论家和鉴赏家等关注的是显著变化而非渐进过渡,且因后见之明,他们自然会选择不同时期中具有鲜明风格特征的艺术作品,将其奉为经典。值得注意的是,中国绘画的现代精神在20世纪初才开始明确显现,而在19世纪下半叶,许多画家的艺术创作仍在实验与失败的过程中探索,尚未展现出明确的现代意识和鲜明的艺术特色。对西方和日本的影响做出回应的中国画思潮和时代精神,大多在晚清上海旅日书画家死后二三十年才完全形成。如果习惯性地忽视过渡时期发生的尝试、错误和失败,那么我们对历史发展的理解将与现象之间产生不可避免的差距,因为没有任何现象来自“真空”。晚清上海的这些相对默默无闻的旅日画家曾做出不成熟的尝试,以应急般的方式回应世界其他文化对中国文化的冲击。他们的开拓精神所引发的一些社会反应,又在短短十年内消失殆尽。这些举措看似是某种趋势形成之际的错误开端,但当势头形成时,趋势便席卷了所有领域。时代精神的形成过程通常并非由少数伟人推动,而是由许多名不经传的普通人所造就。他们似乎对不断变化的环境更加敏感,因而能够为最终的历史发展做出贡献。流寓上海、旅居日本的王寅便是此类画家的缩影。

研究者、评论家和鉴赏家等关注的是显著变化而非渐进过渡,且因后见之明,他们自然会选择不同时期中具有鲜明风格特征的艺术作品,将其奉为经典。值得注意的是,中国绘画的现代精神在20世纪初才开始明确显现,而在19世纪下半叶,许多画家的艺术创作仍在实验与失败的过程中探索,尚未展现出明确的现代意识和鲜明的艺术特色。对西方和日本的影响做出回应的中国画思潮和时代精神,大多在晚清上海旅日书画家死后二三十年才完全形成。如果习惯性地忽视过渡时期发生的尝试、错误和失败,那么我们对历史发展的理解将与现象之间产生不可避免的差距,因为没有任何现象来自“真空”。晚清上海的这些相对默默无闻的旅日画家曾做出不成熟的尝试,以应急般的方式回应世界其他文化对中国文化的冲击。他们的开拓精神所引发的一些社会反应,又在短短十年内消失殆尽。这些举措看似是某种趋势形成之际的错误开端,但当势头形成时,趋势便席卷了所有领域。时代精神的形成过程通常并非由少数伟人推动,而是由许多名不经传的普通人所造就。他们似乎对不断变化的环境更加敏感,因而能够为最终的历史发展做出贡献。流寓上海、旅居日本的王寅便是此类画家的缩影。王寅(约1831-1892),字冶梅,上元人(今属南京)。“咸丰初元,应童子试辄前列”,可惜荣耀未能为他带来顺遂的一生。“三年正月,粤匪由武昌、汉阳掠舟东下,二月直破金陵,据为伪都。先生奉两亲,携弟妹,避居六合。”奈何六合县城又相继陷落,他们转徙于江南的栖霞山麓。当时太平军与清军在金陵城内呈对峙之势,太平军力量被削弱,王家得以在栖霞山平安度过六年,直至1859年王父去世。翌年,太平军大破“江南大营”,波及王家所在的村庄,王母带着家人出逃。途中王寅不幸与家人失散,头部又被刺伤,由于伤势严重,百日后才愈合。过了很久后,他在江苏兴化偶遇弟弟,但母亲和妹妹已经去世。随着战事的扩大,他带着弟弟赶往上海2。之后,他投身于上海的各种书画协会来拓展社会关系,利用代理和传媒提升自身知名度,艺术生涯由之开始。中日海路新航运成立不久,王寅便远赴日本寻找出路。他除了学习日本的铜版印刷技术,还在上海成立出版社,印行自己的画谱,售卖日本版的中文书籍。他凭着扎实的水墨功夫,重视传统的绘画风格,得到日本画坛的赏识。他也利用报章这种渐成气候的大众传媒刊登广告以作宣传之用,因而收获了不少名利。但时移境迁之后,他的名字消失在历史的长河中。

本文采用一种微观史的视角,探讨王寅多样的绘画创作题材、新颖的绘画教学方法以及作为艺术家、教育家和企业家的多重职业身份,以剖视身处晚清上海的普通画家生活。当面对“现代化”对近代中国社会的巨大冲击,以及西方对中国绘画传统的正面挑战时,他们不仅要接受社会的变革和观念的碰撞,还要不断突破自我,寻找个性化的艺术语言和生存方式。通过这些分析,笔者试图展现出王寅这样一位并不知名的画家身上所具有的复杂性,以他为代表的这批画家所经历的挣扎、调适以及对艺术创作的追求和探索,从而更好地认识普通艺术家在晚清时代变革中的重要作用。

由于商业和工业发展蓬勃,晚清的上海已经发展成一个新的艺术收藏中心。“新与旧,传统与现代,本土化与国际化”在这座城市中共生共存3。这使得自明代开始变得模糊的文人画家和职业画家之间的边界变得更为含混4。洪再新评论说:“与当时日渐衰落的北京皇家艺术收藏的封闭世界相比,上海的艺术市场混乱且对外来者(日本人和西方人)开放。”5但亦得益于此,多元化的绘画题材、艺术风格、构图设计、色彩语言等创作实践在上海这个国际化的文化空间里百花齐放,王寅这类自誉为“文人”的普通画家也能在这个城市空间里占有一席之地。

在王寅身上,我们看到了很多矛盾之处。他的绘画创作虽然强调“文人”身份,但他从未考取功名,甚至以鬻画为生;他坚持“诗书画合一”的文人画形式,但他的诗才倍受质疑;他既画梅兰竹菊等传统文人画题材,也画西方的静物画和写实画。其实王寅所强调的并非是真正的文人身份,而是“有潜力”获得文人身份,目的是更易介入日本艺术市场。他的世侄汪松坪声称王寅已经通过了考试成为生员,只不过因太平天国运动而终止学业6。又如他的好友陈鸿诰只是诸生,但饭伙山樵、杨伯润雅称他为明经7。实际上,他们标榜自己为文人之举实在欠妥。因此,像王寅和陈鸿诰这样没有科举功名的画家,以董其昌的标准而言并不是真正的文人画家。

同一时期,许多明治日本的学者和政客虽为西学拥趸,但日本民间对中国古代艺术收藏的热情却仍然炙热。几位与王寅过从甚密的日本人,包括安田老山、森琴石、江马正人、小野湖山、副岛种臣、藤泽南岳等,皆对文人画十分热爱。据长崎汉医冈田篁所回忆,他与古董商松浦永寿初到上海时,在明治五年(1872)三月一日拜访了安田老山和红枫夫妇:

朝与永寿同访老山,永寿携提篮煮茶共品,红枫作骨董饭,供我辈。老山出示宁波诸人所寄尺牍诗赋,老山日:上海现今书画有名者,朱梦庐、杨柳谷、杨佩甫、赵嘉生、邓铁仙、胡公寿、任伯年、张子祥、陆静涛、王道、管琴舫、王治梅。以上十二名,俱住上海,以书画为业者。8

此前,他们曾拜访日本驻上海总领事馆领事信川忠道和三等书记生神代延长,他们推荐了14位具有代表性的“海派”画家:“王冶海(花卉)、陈荣(山水)、朱梦庐(花卉)、吴子书(花卉)、任伯年(花卉)、胡公寿(山水)、张子祥(花卉)、谢烈声(山水)、马复鑅(书法)、吴鞠潭(书法)、陈元升(山水)、雨香(人物)、项谨庄(书法)、潘韵卿(书法)。”9(图1-图4)安田老山夫妇、信川忠道和神代延长推荐的上海书画家,乐善堂创办人岸田吟香并不苟同,他在明治十三年五月十九日致《朝野新闻》的一封信中批评道:

以前日本人真是不用眼睛而只凭耳闻。不知是哪一两个人将胡公寿的画带回去并加以吹捧,以致将胡公寿置以第一等的位置。其实他还在张子祥之下数等,第二位杨伯润,第三才是胡公寿,其余以胡铁梅为首,朱梦庐等辈数人皆在伯仲之间,王冶梅则可列下等。10

图1 王寅,白木莲,轴,1878,绢本墨笔,133.3×40.5cm,长崎县美术馆藏

图2 任伯年,《动物花鸟》之一,册页,纸本设色,25.9×32.4cm, 大都会艺术博物馆藏

图3 胡公寿,山水,扇面洒金,纸本设色,24.8×34.3cm 大都会艺术博物馆藏

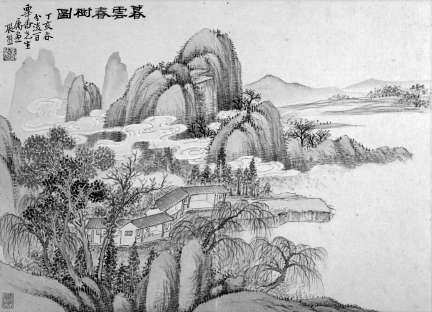

图4 张子祥,暮云春树,1827,册页,纸本设色,24.8×34.3cm 大都会艺术博物馆藏

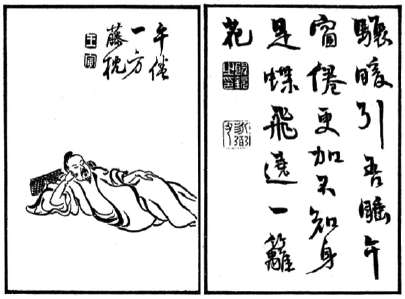

上述书画家中,除了任伯年外,其余画家的画作大多表现了诗书画合一的传统文人画形式,意味着文人画在日本艺术市场具有庞大潜力。王寅绝大多数画作都有自己或他人的题诗,即便被汉学家小野湖山讥笑“画稍可观,诗则甚拙”11,却仍然坚守这类绘画形式。他甚至在《冶梅石谱》中申明:“曾见素园石谱内有宣和六十五石,心窃慕之…摹写一石必题一诗,久而成帖。”12巴他所绘制的《冶梅画谱·人物册》也可以视作彰显其文人身份的线索。这套册页包含《东坡先生赏心十六事》《治梅赏心随笔》两册。《东坡先生赏心十六事》是苏轼书写的16件令人愉悦的事情。王寅除了依每句诗绘出相应的图画外,还绘制了32帧关于他游历日本的图画,并集结成《冶梅赏心随笔》,主题包括遨游赤壁、读书、下棋、钓鱼等,并且反覆强调“仿”的概念,以及文人雅士的情趣、品味和理想。

然而,为了吸引海外的新顾客,文人画特有的创作目的已从表现美好品德转为装饰功能。这也意味著书画家需要扩展创作主题以及改变绘画技术。王寅在文人画的基础上,将写实风格融入某些画作中,并采用了罕有入画的生活场景。《鱼图》(图5)采用淡墨绘制,鱼和树枝的轮廓均以书法性用笔描绘线条,笔触简洁,手法写意,上方题:“偶然钓得鳜鱼肥,商略前村换酒归。渔弟渔兄拼一醉,不知明月上柴扉。”从形式上看,这幅作品完全符合文人画的标准。然而,原本作为精英艺术的文人画,在王寅笔下趋于世俗。“世俗化是伴随着现代化和市场经济的形成和推进而必然产生的一种现象。”13因此,许多海派画家因应艺术商品化的需求,画作敷色浓艳。同样,王寅用日常生活来扩展创作题材,以邀俗赏。

图5 王寅,鱼图(局部),轴,绢本设色,56.3×20cm

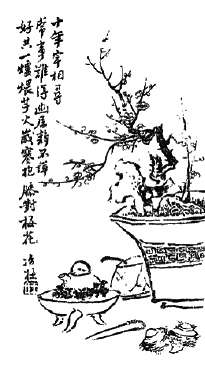

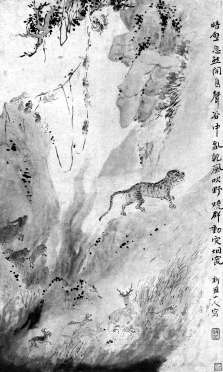

除静物题材外,还有许多罕见的生活场景被王寅作为绘画题材,如在火上烧煮的茶壶(图6)。华屈也描绘过两幅关于火焰的《野烧图》(图7、图8),它们都生动地描绘了动物在灌木林火中惊恐逃走的情景。尽管华品的笔法洒逸,敷色清雅,但从画家身份、作品的题材和构图来看并不能归为文人画。王寅笔下的火焰只占画面的一小部分,显得朴实无华。他以迅疾草率的笔触描绘出花盆和书房用具的轮廓,图中坚韧的梅花象征着文人的品格,给人一种高贵、坚贞和优雅的感觉。画面左边题诗一首:“十年宰相寻常事,难得幽居静不哗。好共一炉煨芋火,岁寒抱膝对梅花。”14这些鲜明的特征充实了王寅画中的文人风格,并且体现了他致力保存文人画的理想与恢复文人画“师造化”的追求。

图6 王寅,梅花(《冶梅梅谱》,第143页)

图7 华嵒,野烧图,轴,纸本设色,75.8×25.8cm,兰千山馆寄存台北故宫博物院。

图8华嵒,野烧图,轴,纸本设色,53.34×52.7cm,伯克利艺术馆及太平洋电影资料馆藏。

王寅还绘制出与任熊《自画像》(图9)画风相似的《笃义行乐图》(图10)。画中人物肖像生动逼真,通过光影和色彩对比法突出了人物的面部特征,更加凸显了人物儒雅的个性。与充满侠气的《自画像》相比,肖像的下半部分衣纹线条更为简约。实际上,要精准、高度逼真地描绘人物面部特征需要专业训练,以掌握复杂的素描和着色技术。例如,任伯年之所以能够精确地描绘《赵德昌夫妇像》(图11),是因为他来沪后与刘德斋教士学了西洋素描之故15。《笃义行乐图》中的绘画技巧有些令人意外,毕竟王寅的西方绘画知识似乎仅限于理论层面,且没有看到任何类似的作品,因此画中人物的面部绘制可能是他人代笔。他创作这种风格的绘画或许是为了满足赞助人、上海领事巨鹿笃义的要求。

图9 任熊,自画像,轴,纸本设色,177.4×78.5cm,北京故宫博物院藏。

图10 王寅,笃义行乐图(局部),轴,绢本设色,161×62.5cm。

图11 任伯年,赵德昌夫妇像,1885,轴,纸本设色,148.5×80cm,中国美术馆藏。

总之,为迎合兴起的海内外市场需求,在19世纪末出现了一批像王寅这样的上海画家。他们打着文人墨客的旗号,坚守文人画形式,却在创作题材上进行了拓展。从20世纪初中国绘画的艺术走向来看,中国知识分子在振兴文人画、创造所谓的“国画”的过程中带有明确的目标,而这种尝试实际上早在晚清旅日书画家的时代便已开始。19世纪末,为实现崇高道德修养而累积了几个世纪的文人画的理想创作模式在多元文化的上海开始崩坏,但这种松散的文人画创作环境为上海书画家提供了新元素来复兴文人画,包括探索富有创新意义且具有浓厚生活气息的绘画题材以及设计系统、科学的文人画教学方法。

日本从江户时代开始实施“锁国”政策。自1633年颁布第一次锁国,直至1853年 美国海军军官培里(Matthew Calbraith Perry)率舰叩关,长达两百年的时间,除奉书 船外,严禁其他船只渡航,并禁止在外国滞留五年以上的日本人回国。这项亦被称为“海禁”的政策对日本美术的发展产生深远影响。由于对外贸易和对内旅行都受到限制,中国书画大师及其真迹作品在日本都变得十分罕见。日本画家尤其是南画家主要依赖中国画谱来学习中国画。因此,在明治以前,中国艺术传入日本的过程中,画谱比口耳相传的学习方式发挥了更为重要的传播作用。《芥子园画传》和刻本始见于1748年,直至1911年清朝灭亡,一共翻印了五版。另一例子是由明代集雅斋主人黄凤池编辑的《八种画谱》,包括《五言唐诗画谱》《六言唐诗画谱》《七言唐诗画谱》《梅竹兰菊四谱》《木本花鸟谱》《草本花诗谱》《唐解元仿古今画谱》《张白云选名公扇谱》,分别于1672年和1710年重印。这种诗书画合一的版画图谱也深受日本文人和书画家的欢迎。16

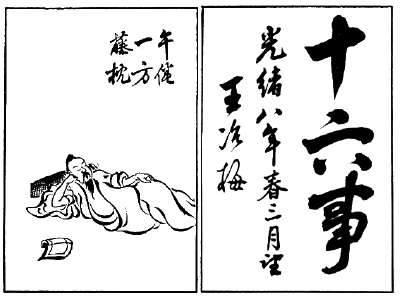

王寅在两年内编写了几部画谱,并在日本发行。明治十四年,他摹仿《宣和石谱》的样式,整合六十几幅自己的绘石作品,交由九富鼎在大阪出版发行《冶梅石谱》两卷。次年,他完成了《治梅画谱·人物册》(图12)三卷和《冶梅兰谱》《冶梅竹谱》各一卷,并由加岛信成在大阪出版。《冶梅画谱·人物册》第一卷是王寅在1881年为江马正人所编的《赏心赘录》的再版。江马正人除描绘苏轼的16个乐事外,还为每一幅画撰写了一首诗(图13),并感慨道:“赏心十六事,相传为坡公所撰。人或憾诗之不副焉。因每事赋一绝。聊以补其缺云,顾使公而有知,必曰:个中既有诗,不复要他赘语也。”江马正人还在闲暇时对题诗进行修改和注释,写道:“谢绝宾朋,萧闲自适。时取客冬所撰赏心诗稿,改篡一次。文思忽至涌,不复知二竖在躬也。因又每题系短文,补诗之不及,以当小引云。”17然而,《冶梅画谱·人物册》第一卷删除了《赏心赘录》的题诗和小引,第二卷和第三卷分别描绘了12幅(竖)和19幅(横)王寅自己的赏心悦事,并附一篇自叙,但这两卷并无题诗,只有片言只语写在画面上18。或许是他在作诗方面力有不逮,又或如田能村竹田所言:“本邦于赵松雪所论士夫画者,未得其传,惜哉。”19

图12 王寅,人物(《冶梅画谱·人物册》)

图13 王寅,人物(江马正人:《赏心赘录》)

相较于前人,王寅为读者提供了更为清晰的指引,配以生动的解说。他在画谱中对文人画技法进行了具体的阐释,其中《治梅兰谱》《冶梅竹谱》尤具创新性。二谱以《芥子园画传》为基础,向读者介绍了绘制兰花与竹子的方法。例如,《冶梅兰谱》中对兰花以及33种竹竿、竹叶、竹节的绘制方法描述,虽是借鉴《芥子园画传》的《画兰决·四言》20,但其插图比后者更为直观、明确。王寅还用图解的方式阐述了毛笔的握法,并配以深入浅出的语言,描述了绘画技巧乃至具体步骤。在《冶梅竹谱》中,王寅还讨论了米芾的书法理论及其在画竹方面的应用,强调“无垂不缩,无往不收,写竹亦然”。例如,竹叶分为仰叶和垂叶,类型不同,画法也会不同:“画仰叶时,笔尖在前,笔管在后;画垂叶时,笔尖在后,笔管在前。笔尖从叶中起,至中方毫着纸,铺毫提行,力透纸背。腕与笔俱到叶尖,提笔出尖回锋,虚提至次笔。”21此谱配有插图,不仅阐述了运笔的规则,也生动展示了用笔尖表现仰叶和垂叶的技巧。

1891年,王寅在上海编纂了《冶梅梅谱》。该画谱的绘画技巧与《冶梅兰谱》《冶梅竹谱》相似,也通过插图展示了绘画的笔法,如用“卧笔”绘制梅树树干。此外,他还介绍了画梅枝的方法:“凡画枝,中锋取势,切不可学俗手以偏锋画枝条,其墨宜用浓,须用六七分浓墨,断不可用十分焦浓墨。如画前后两干枝条及花朵,须较前枝条略淡,望之则前后分明。”22王寅的画谱舍弃了“神韵”这类抽象的词汇,而是为读者提供规范的说明和具体的插图,包括基本握笔方式、运笔顺序以及墨色浓淡程度。这对于喜爱文人画的日本画家尤其南画家而言,大有裨益。当文人画的绘制方法从中国业余文人画家的模糊主观描述转化为具体客观的阐述后,文人画变得易懂且易学23。尽管他的画谱并未得到广泛关注,但无可否认,像王寅这样的晚清艺术家为现代中国艺术的发展做出了个体贡献。

除了清晰的指引和生动的阐述外,王寅还利用近代西方科学思想来激活传统中国 绘画理论,展现了生活在上海的居民面对西方物质文明的冲击和传统文化发展的危机 时所做的调适。他利用西方的光影原理和摄影技术对文人画的绘画理论进行了修饰:“学画者,欲明画理,必先用心于四影。”何为“四影”?王寅提出:“四影者,日月灯镜影也。”24关于光线反射与物体影像相互关系的画论早出现于郭熙的《林泉高致》:“学画花者,以一株花置深坑中,临其上而瞰之,则花之四面得矣。学画竹者,取一枝竹,因月夜照其影于素壁之上,则竹之真形出矣。”25然而,王氏在此基础上加入了代 表西洋物质文明的煤油灯。煤油灯是1853年由波兰发明家伊格纳齐·武卡谢维奇(Jan Józef Ignacy Łukasiewicz)发明的照明工具。《治梅梅谱》为传统中国绘画理论注入了一丝新意。

事实上,王寅意识到中国书画家普遍存在“论画以形似,见与儿童邻”26的偏见并因此而抵制写实。他则以温和的方式将写实的创新理念融入文人画理念中。例如,其“四影”理论指出,北宋文人苏轼在旅行时会携带笔筒和纸,以便记录沿途的古树和奇石。这种画论强调了中国人长期以来都注意到摹写自然的重要性,希望借此消除文人画家对“形似”的深层次偏见,并重新确立文人画的基本规则。

不仅如此,“四影”理论还提出使用人造光线投下的阴影。他建议学生在墙上贴一张白纸,同时用油灯照射花卉等物体,使物体的影子准确投射到白纸之上,然后旋转物体,在灯光下对其进行全面观察,最后用毛笔在纸上勾勒出物体的其中一面。另外,镜子和摄影技术也被引入到绘画教学中。“四影”理论提出,“影者,以折枝花对镜看影。先以正面渐转渐背及至全背,其花叶之向背反侧一目了然矣,即造化之真画也”27。这种技术突破使得所绘之物转变为图像,并且可以表现其精神。

上海图书馆藏有王寅编撰的《历代名公真迹缩本》,这部书利用摄影技术制作,共分四卷,记录了102幅画作,都是作者临摹原画,或对原画直接复制,或按照西方摄影技术缩小比例复制原画。王氏《冶梅梅谱》肯定了西方先进技术对文人画的贡献:“试看西洋画之精细入理,俱从镜理得之。惟愿有志于斯者,精研四影,久则旁通曲证,窥抉精微,不独明花木之理,即山水人物之画理,岂有不融化而贯通者哉。”28这段话表明王寅对文人画阐释发生了变化。尽管王氏的各类画谱强调传授文人画风格的绘制技巧,但实质是教授如何掌握“形似”的原则。他重视中国绘画传统中“仿”的方法,同时也鼓励借用西方的科学技术和绘画理念,以提高学习效果。他在画论中大量引用前代文人的例子来支持自己的观点,实际上是希望更好地合理化自己对文人画论的变革。

王寅利用西方科技来揭开文人绘画神秘的面纱,用系统科学的方法解释如何学习文人绘画,这反映了晚清国人对董其昌所塑造的文人画理论体系的不同看法。王寅虽然重新审视了文人绘画的起源,并利用包括光暗、镜影和色彩对比的西方科学来教授文人风格的绘画,但这些西方元素只是学习文人画的手段,并未改变文人画的表现方式。从更大的社会潮流来看,晚清的进步官员和知识分子掀起了社会改革思潮,他们的改革计划可用张之洞的“中体西用”概括之。王寅将西方技术融进文人画教学的过程可被视为这一观念在中国绘画领域的实践。

“在中国漫长的历史上,士农工商似乎成为人们观念中一种凝固的定位序列。处于四民之末的商人长期横遭压抑,地位卑贱,无政治权利可言。”29有趣的是,一直强调自己是“文人画家”的王寅为何会选择经商?这不是违背了他的初衷吗?其实,这种前后矛盾的行为正是由于他身处于一个变幻无常的过渡期。19世纪末,中国内外交困,危机重重,这千古未有的变局逼使士人求“变”,唯有“变”才能在新的时代生存下来。

王寅创办东壁山房,经营日本二手汉籍、日本作家以汉文撰写的书籍、日本精刻铜版印刷、中国传统经典书籍及字画买卖等生意。1874至1895年间,王寅以自已和东壁山房的名义在《申报》上刊登了三百三十多则广告,如“东壁山房日本书减价”(1883)、“东洋书籍画谱减价发兑”(1884)、“日本又到旧医书发兑”(1885)以及75条“东洋新到旧医书”(1884年7月至1891年7月)。另于1883年11月连续七次在《申报》刊登了一则推销日本精刻铜版印刷技术的广告:

治梅王君游东瀛回沪携来精刻铜版《四书全注》《四书合讲》《五经揭要》《挥毫自在》《书画舫》《治梅石谱》《治梅人物册》《治梅兰谱竹谱》《历代名公真迹》《题画诗选》《外台秘要》《医垒元戎》,各种书籍繁多,不及备载,欲购者格外减价发兑,请至法马路西,鹿鹤春茶是对门,兴昌里弄底,转弯第三石库门王冶梅画寓内东壁山房。30

王寅为何要经营二手汉籍和铜版印刷的生意?这是因为晚清上海的书业和印刷业发展 十分蓬勃,甚至导致西方石板印刷和日本铜版印刷在此地互争雄长。石印术是塞尼菲尔德(Alois Senefelder)1796年发明的,直到近八十年后的1874年,上海天主教组织办的土山湾印书馆为印刷一些宗教出版物所成立的石印部才引进这项技术。1878年,《申报》馆老板美查(Ernest Major,1841—1908)开办点石斋书局31,并且聘请了土山湾印 书馆的中国技师邱之昂。黄式权(1852—1925)的《淞南梦影录》如此描述石印技术:

石印书籍,用西国石版。磨平如镜,以电镜映像之法摄字迹于石上,然后傅以胶水,刷以油墨,千百万页之书,不难竟日而就。细若牛毛,明如犀角。32

这种印刷技术不但可以减少人力需求,增加复印效率,还能保证质量。质优价廉的情形下,市场需求自然庞大。第一批和第二批《康熙字典》分别发行四万和六万册,都在数月内售罄33。黄式权提到:“英人所设点石斋,独擅其利者已四、五年。近则宁人之拜石山房,粤人之同文书局,与之鼎足而三。甚矣利之所在,人争趋之也。”34由于利润庞大,开始吸引国人投入石印行业。“后来上海大小石印书坊多至八十家,莫不用石版印书,如益吾斋印《天下郡国利病书》,富文书局印《天演论》,积学书局印《太平御览》,漱六山房印《四库全书简明目录》,斐英馆印《黄氏士礼居丛书》等。其中最有名者为同文书局与扫叶山房。”35

日本雕刻铜版印刷术36和石版印刷术差不多同时被引进上海,其中最成功的是岸田吟香经营的乐善堂37。乐善堂分别经营着一家药店和一家出版社。为了经营出版社,岸田从中国收集了大量的中国书籍,接着送到日本进行雕版,最后将成品运回上海,并由上海的印刷工厂完成印刷38。明治十四年至十八年,乐善堂出版的书借以铜版袖珍本居多39。而他们印刷出版的《吟香阁丛书》和《康熙字典》获得巨大成功,其销售量高达十五万本40,因此也开始吸引一些国人投身铜版印刷出版业。据赖毓芝调查,当时采用日本铜版印刷的上海书局并不多,除乐善堂外,只有福瀛书局与王寅经营的东壁山房在19世纪80年代《申报》广告中强调使用日本铜版法印刷书籍,因此这个行业很可能被上海的旅日艺术家圈子所垄断41。

遗憾的是,雕刻铜版印刷不到十年便退出了上海市场。明治十八年,岸田吟香“投入六七万元资金印刻科举用书籍,再次赴沪。可是,遇到种种困难,一败涂地,希望变成了画饼”42。不知是否因为有了岸田吟香失败的前车之鉴,自1884年中至1886年底,福瀛书局不再主推日本雕刻铜版印刷,而是分散代售印泥、绉布、戒烟药、石印缩印等其他产品。其间,福瀛书局共发布了66则内容相同的广告,如1884年6月3日的广告写道:

绉布之需,春夏秋冬,四时皆宜。价只布值,看若素绉,更兼受用耐久,且本机意图久远而冀广销,所以售价格外克己,每匹长三丈六尺,阔一尺三,实洋一元二角,半托上海福瀛书局之门庄代售此布。43

同时期的东壁山房也从一开始以“东洋”和“日本”铜版印刷作为卖点,改为以“仿西法”来宣传产品。王寅于1886年初至5月底在《申报》上刊登的12则内容相同的广告特别强调了雇用日本工匠雕刻铜版:“本号雇日本上等精刻紫铜版工人来上海专刻缩本书籍、画谱及银钱票等。板字画端正,越小越精,并包印刷。”44而自1889年以来,他在《申报》上刊登的广告中,铜版印刷的比重开始减少,而且以“仿西法”取代标题中的“东洋”和“日本”等字眼,或直接删除了这些带有民族性的字眼。例如在早期东壁山房的广告中,“东洋”字眼十分常见,如“东洋新到旧医书”“东洋书籍书画减价发售”“东洋医书铜版四书画谱”等,但是在后期的广告中,便换成了“新出铜板精刻各种扇面”“仿西法精刻银钱票版”等。与上述1884至1886年发布的广告相比,东壁山房在1889年底至1890年底刊登的62则广告全部去除了“日本”两字,如1889年11月4日的广告:“本号有上等刻手专刻阴文或阳文,极细紫铜板银钱票纸,并可代印,其价较角板由贱,而精细明晰,较他板有天渊之别,直与外洋银票无异,物美价廉。”45这种举措似乎是为了将公众的注意力从日本的铜版印刷转移到东壁山房自身的出版物及其进口物品。

为何东壁山房会有这样的转变?很可能是因为他们如岸田吟香一样因雕刻铜版印刷业务而蒙受了巨大的经济损失。雕刻铜版印刷的成本非常高,其中日本雕刻师的薪酬、铜版材料、外汇汇率等占有重要因素。王寅曾因遇到既拖稿又刻工粗糙的日本雕刻师而亏本,因此他在寄给友人兼介绍人森琴石的信中严厉斥责这名雕刻师:

所刻《合壁》,原言中国岁终告成,不期至今只成一半,且内有四板乃极下极下刻工,如西京云山所刻一样(云山所刻,令我困损,每一思之,必当痛骂,此人可恨已极),定不能收。拜烦先生嘱上等刻工再刻。内仍有数板,所刻甚细,药水甚浅(将来折印一二千部后,即模糊不清),望嘱刻工刻时宜肥,药水宜深(将来多折印不致模糊)。但求迅速刻成,仅中国二月终告成。46

虽然匠人水准良莠不齐,王寅仍倾向在日本寻找匠人。如《读卖新闻》上刊登的一则测新闻:“在今天,铜版雕刻似乎仅限于日本人,如清人投资这个行业也是从日本邀请雕刻师。这首船便载着来到当地的东京铜版匠安藤诗和他率领的一个工匠。”47由于雕刻工匠需从域外聘请且人数有限,雕刻铜版的人工成本便大幅增加。相比之下,石印不需要任何雕版工人,因此石版印刷的成本控制远远优于雕刻铜版。此外,浮动不定的汇率也增加了经营生意的风险,比如,日本金术札兑洋银的汇率上升,雕刻铜版的成本自然也会上升。王寅致森琴石的信中要求价格予以优惠:“且此时洋价贱,金札价贵,刻铜版价理当廉让。”48假如汇率高企,而日本雕刻师又不愿降低报酬,生产铜版的成本自然更高。在这场与石版印刷的商业竞争中,铜版印刷惨烈落败。日本雕刻铜版印刷业如昙花一现,在1885年前经历了短暂的辉煌后,便退出上海市场。王寅的朋友心斋昌钺在《冶梅梅谱》序言中谈到:“先生之寓日本也,前后着兰竹石人物等谱数帙,所得润笔不下三四千金,悉置铜版书籍,而回为资老计。会沪上石印书踵起,而铜版竟无问鼎者。”49可见,投身印刷行业的王寅最终无可避免经历了一场商业失败。

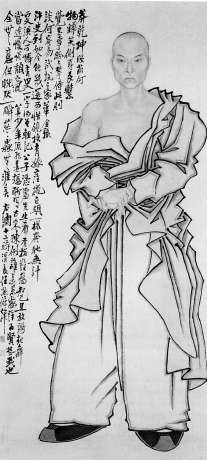

在晚清旅日上海书画家所处的时代,任何试图将政治、社会和文化变革入中国的行为都面临巨大的风险。长久以来,中国人享有文化优势,没有必要理由去改变现状以应对来自外国的挑战。儒家思想坚持朝代只是循环周期的历史观点,推崇古代,更难做出改变。正是基于这样的理解,我们才能正确评价晚清旅日上海书画家的作品。虽然王寅一类的上海书画家自称为“文人画家”,并在作品中融入了诗书画三要素(图14),但无论从学识、社会和经济地位还是绘画风格来看,他们都不符合文人画家的身份。他们通过科举考试获得秀才和生员的身份,但终其一生没有取得任何官职或头衔,最终不得不靠卖画谋生。鬻卖书画历来较少为文人画家所提及,他们则坦然视书画为商品,并高调地在大众媒体上进行宣传。此外,他们的绘画主题并非超凡脱俗,诗才也只是寻常水平。他们更像是一般职业画家。

图14 王寅,仿米友仁云山图,1882,轴,绢本设色,京都国立博物馆藏

如果我们仔细研究董其昌对“文人画”的定义,就会发现他的分类相当武断和模糊。他更多地谈论的是文人画应该如何绘制,却没有给出精密系统的操作方法。但这恰好为王寅这类自称为“文人画家”的普通画家提供了发挥空间。例如,王寅注意到苏轼对文人画的见解与董其昌有所不同,他在追求绘画形似的基础上,对当时的中国传统绘画提出了一些前瞻性的观念。实际上,日本艺术界对中国文人画有自己的理解,并形成了自己的文人画风格。日本人欣赏上海旅日书画家的作品,是出于商业考虑和自身文化发展的需要。从这个意义上说,晚清旅日上海画家的画作和画谱有助于实现中日文化和商业交流的目的。王寅画谱中清晰扼要的说明和生动直白的插图,使得绘画教学变得更为容易。文人画的一些基本规则通过这种方式变得更加具体、易懂。尽管今天看来,这种教学方法合理且必要,但在晚清时被视为一种创新,甚至是一种突破。在实际教学过程中,如果存在任何错误或偏离传统之处,施教者将面临被批评的风险,这或许也是大多数其他书画家选择保持沉默的原因。

王寅的保守色彩和遵循文人画的构图可能是一种营销策略,因为他的主要客户是日本人,顾及他们的艺术偏好是必要的。他的日本客户群体大多是明治时期的保守派,如大河内声辉(1848—1882),他对政府的现代化进程嗤之以鼻。王寅的保守策略正好符合这个保守的日本买家群体的口味,他在一个六折金屏风上贴以淡彩绘制的山水作品(图15),看起来更像日本画而非中国画。为了方便日本读者透过其梅、兰、竹、石等画谱学习绘画,他还清晰地标注了每一笔的步骤。这些改变都是为了迎合日本顾客的需求。此外,王寅的绘画显示了世俗化倾向,如贯柳的鲫鱼、烧茶场景和其他日常生活用品。因此,早在岭南画派之前,王寅的创作就展现出了一种折衷主义的特征。然而,人们只看到20世纪初岭南画派的折衷中西、融合东洋画法的风格,却忽视了晚清旅日上海画家的尝试。

图15 王寅,山水,1882,六折屏风(部分)纸本水墨,136.5×48.5cm,京都国立博物馆藏

身为一个默默无闻的上海画家,王寅对中国艺术界的影响可能微不足道,但他作为一个普通画家所做出的努力值得尊重。例如,受西方科技影响,他在文人画教学中使用了投影和清晰的图示,这是具有创新精神的举措。从在日本的居住经历和经商方式来看,他堪称艺术市场现代商业模式的先行者。如果自今观之,我们未免对其有所忽视,他的所作所为看似平淡无奇之事,实则这些举措在他的时代可谓相当创新和大胆。虽然他个人在中国和日本产生的微小影响很快消散,但正是由于像他这样的画家的工作,历史才得以发展,更有影响力的趋势和作品才会出现。

1. 程美宝:《遇见黄东:18—19世纪珠江口的小人物与大世界》,北京师范大学出版社2021年版,第21页。

2. 王寅:《冶梅梅谱》,吴树平编:《中国历代画谱汇编》第15辑,天津古籍出版社1997年版,第154页。

3. Roberta Wue, Art Worlds: Artists, Images, and Audiences in the Late Nineteenth-Century Shanghai, Hong Kong: Hong Kong University Press, 2014, p.4.

4. 文人画家与职业画家之间的区别变得模糊的现象自明代已经存在,如职业画家仇英得到了同代文人画家文征明和唐寅的高度推崇,而董其昌也对赵伯驹和仇英非常推崇。董其昌提到:“宋赵千里设色《桃源图卷》,昔在庚寅见之都下,后为新都吴太学所购。余无十五城之偿,惟有心艳。及观此仇英临本,精工之极,真千里后身,虽文太史悉力为之,未必能胜。语日:‘巧者不过习者之门。’信矣。余后休承六十三年,而余获观于东郡王长公所。每观唐人山水,皴法皆如铁线,至于画人物衣纹,亦如之。此秘自余逗漏,从无拈出者。休承虽解画,不解参此用笔诀也。长公具眼,又多蓄唐宋迹,以余为如何?”(董其昌:《容台别集》卷四,严文儒、尹军主编:《董其昌全集》第2册,上海书画出版社2013年版,第614页)

5. Joshua A. Fogel (ed.), The Role of Japan in Modern Chinese Art, Berkeley, California: University of California Press, 2012, p.115.

6. 王寅:《冶梅石谱》,《中国历代画谱汇编》第14辑,第193页。

7. 《申报》1879年2月20日、4月22日。

8. 冈田恒庵:《沪吴日记》,明治二十四年点林堂刻本。

9. 冈田恒庵:《沪吴日记》,明治二十四年点林堂刻本。

10. 中村忠行「胡铁梅札记—清末の一画家と土佐の诗人达」(「甲南国文」第35号,1988年)197—198页。

11. 冈本迪:《黄石斋诗集》,明治十四年至二十三年刻本。

12. 王寅:《冶梅石谱》,《中国历代画谱汇编》第14辑,第203页。

13. 吴忠民:《世俗化与中国的现代化》,商务印书馆2021年版,第42页。

14. 王寅:《冶梅梅谱》,吴树平编:《中国历代画谱汇编》第15辑,天津古籍出版社1997年版,第143页。

15. Lai Yu-Chih, Surreptitious Appropriation: Ren Bonian (1840-1895) and Japanese Culture in Shanghai,1842-1895, PhD Dissertation, Yale University, 2005, p.237.

16. Rosina Buckland, Painting Nature for the Nation: Taki Katei and the Challenges to Sinophile Culture in Meiji Japan, Leiden, Netherlands and Boston, Massachusetts: Brill, 2013, p.13.

17. 江马正人:《赏心赘录》,明治十四年北村四郎兵卫刻本。

18. 王寅着,加岛信成校正:《冶梅画谱·人物册》,明治十五年刻本。

19. 田能村竹田:《山中人饶舌》,明治十二年米原觉之助翻刻本。

20. 王概:《芥子园画传集——兰竹梅菊》,福建美术出版社1996年版,第4页。

21. 王寅着,加岛信成校正:《冶梅竹谱》,明治十五年刻本。

22. 王寅:《冶梅梅谱》,吴树平编:《中国历代画谱汇编》第15辑,天津古籍出版社1997年版,第91页。

23. Magali S. Larson, The Rise of Professionalism: A Sociological Analysis, Berkeley: University of California Press, 1977, p.40.

24. 王寅:《冶梅梅谱》,吴树平编:《中国历代画谱汇编》第15辑,天津古籍出版社1997年版,第96—97页。

25. 俞丰:《林泉高致今注今译》,浙江人民美术出版社2018年版,第27—30页。

26. 陈迩东选注:《苏东坡诗词选》,人民文学出版社1980年版,第68页。

27. 王寅:《冶梅梅谱》,吴树平编:《中国历代画谱汇编》第15辑,天津古籍出版社1997年版,第98页。

28. 王寅:《冶梅梅谱》,吴树平编:《中国历代画谱汇编》第15辑,天津古籍出版社1997年版,第99页。

29. 朱英:《清末新兴商人及民间社会》,《二十一世纪》1991年总第3期。

30. 《申报》1883年11月11日、17日、19日、21日、22日、23日、24日。

31. 杨敏:《文学传播与中国现代文学》,吉林大学出版社2017年版,第143页。

32. 黄式权着,郑祖安标点:《淞南梦影录》,上海古籍出版社1989年版,第118页。

33. 张秀民:《中国印刷史》下卷,上海人民出版社1989年版,第468页。

34. 黄式权着,郑祖安标点:《淞南梦影录》,上海古籍出版社1989年版,第118页。

35. 张秀民:《中国印刷史》下卷,上海人民出版社1989年版,第469页。

36. 赖毓芝指出,雕刻铜版是欧洲文艺复兴以来盛行的铜版印刷技术,早在清初就随着耶稣会传教士的网络 传到清宫,比如康熙朝时期意大利传教士马国贤(Matteo Ripa)主持绘刻了《避暑山庄三十六景诗图》, 乾隆时期制作了《平定准噶尔回部得胜图》等一系列得胜图版画,铜版印刷在清宫是正式殿版印刷的一 环。1888年赴日本学习铜版印刷的王肇鋐说明“刻铜之法,创自泰西,行诸日本”,并且详细地介绍铜刻 的工序[赖毓芝:《技术移植与文化选择:岸田吟香与1880年代上海铜版书籍之进口与流通》,黄自进、 潘光哲主编:《近代中日关系史新论》,(台湾)稻香出版社2017年版,第552—553页]。

37. “日本岸君吟香旅居沪上垂十余年,家富藏书,尤精医理,设药肆于四马路口,颜日乐善堂,乞刀圭者屦恒满户外。更出其慧思,制为铜版袖珍书,细若牛毛,明于犀角。盈尺之书,可缩成方寸一、二本,殆人巧而夺天工者欤。甲申春,予在弢园先生处一见之,恂恂儒雅,不愧前辈风流。与之谈诗,颇有见到处,亦彼国中翘然负异者也。”(《淞南梦影录》,第148页)

38. 陈祖恩:《岸田吟香与海上文人圈——以1880年代中日文化交流为中心》,《日语教育与日本学》第2辑,华东理工大学出版社2012年版。

39. 廖大伟主编:《近代人物研究:社会网络与日常生活》,上海人民出版社2012年版,第88页。

40. 关于岸田吟香在上海的出版活动,参见Joshua A. Fogel, Articulating the Sinosphere, Sino-Japanese Relations in Space and Time, Boston: Harvard University Press, p.95; 陈捷『明治前期日中学术交流の研究」(汲古书院,2003年)227—264页;陈捷:《岸田吟香的乐善堂在中国的图书出版和贩卖活动》,《中国典籍与文化》2005年第3期;池田桃川:《上海百话》,上海日本堂书店1921年版,第25—26页。

41. 赖毓芝:《技术移植与文化选择:岸田吟香与1880年代上海铜版书籍之进口与流通》,《近代中日关系史新论》,第585—586页。

42. 转引自王宝平:《岸田吟香出版物考》,复旦大学历史系、出版博物馆编:《历史上的中国出版与东亚文化交流》,上海文艺出版(集团)公司、上海百家出版社2009年版,第83页。

43. 《申报》1884年6月3日。

44. 《申报》1886年3月22日、24日、29日、31日,4月2日、5日、12日、19日,5月3日、11日、17日、24日。

45. 《申报》1889年11月4日。

46. 京都国立博物馆「中国近代絵画之日本」(京都国立博物馆,2012年)248—249页。

47. 《读卖新闻》1887年2月2日。

48. 京都国立博物馆「中国近代絵画之日本」(京都国立博物馆,2012年)248—249页。

49. 王寅:《冶梅梅谱》,吴树平编:《中国历代画谱汇编》第15辑,天津古籍出版社1997年版,第154—156页。

< 原创文章/视频,未经许可,不得转载 >

欢迎留言:

请登入/登记成为会员后留言