萍蹤淺影:晚清上海畫家王寅及其時代

(本研究由陸國權中華文化傳承研究基金贊助)

晚清南京籍畫家王寅無顯赫背景、高等學歷或任何功名,但最終成為日本文化空間中頗為知名的文人畫家。他的成功來自對時局的深入了解、對新事物的開放態度、對商機的敏銳洞察以及冒險精神。他沿襲中國文人畫的傳統並自稱“文人”,但將他視為精英階層並不恰當。他參與日本銅版印刷、日本漢籍銷售以及書畫作品營銷等活動,更像一個職業畫家,而非通常意義上的文人畫家。王寅與當時具有類似背景的畫家一起,一邊艱難度日,一邊傳承精英藝術,支撐著近代中國美術的持續發展。從王寅這位鮮為人知的“小人物”入手,不但可以展現普通人在時代變革中的重要性,而且能夠重新審視近代美術史的既有歷史認知邏輯與價值判斷方式。

“小人物如何能在歷史上登台亮相呢?也許得先有大人物提攜,或至少得與一些不大不小的人物相關。大人物也好,小人物也罷,最重要的是留下一點痕跡。”1以往的藝術經典主要由贊助人、收藏家、評論家等人一手建立,導致目前關於晚清上海地區畫家的研究主要集中在19世紀末至20世紀初“海派”的虛谷、任熊、任薰、任頤、吳昌碩等幾位重要人物。實際上,當時有一群活躍於日本藝術市場的上海書畫家,如王寅、陳鴻誥、衛金壽、胡璋等人,在中國與世界全面交流之前,為了謀生,他們已從生活各層面與國際社會接軌,並且進行著頻密的交流。這批旅日書畫家利用當時最先進的方法提升自己的知名度和曝光率,包括在上海建立日本社交網絡、在日本參加名流茶會、與著名書畫家合作、編輯出版自己的畫譜、在報章煤體上刊登廣告,還有經營圖書出版和銷售業務。然而,他們幾乎沒人能成為“海派”代表人物,也沒有被中國近代美術史賦予重要意義。究其原因,未必是他們的藝術造詣不夠,而在於他們正處於過渡時期。

研究者、評論家和鑒賞家等關注的是顯著變化而非漸進過渡,且因後見之明,他們自然會選擇不同時期中具有鮮明風格特徵的藝術作品,將其奉為經典。值得注意的是,中國繪畫的現代精神在20世紀初才開始明確顯現,而在19世紀下半葉,許多畫家的藝術創作仍在實驗與失敗的過程中探索,尚未展現出明確的現代意識和鮮明的藝術特色。對西方和日本的影響做出回應的中國畫思潮和時代精神,大多在晚清上海旅日書畫家死後二三十年才完全形成。如果習慣性地忽視過渡時期發生的嘗試、錯誤和失敗,那麼我們對歷史發展的理解將與現象之間產生不可避免的差距,因為沒有任何現象來自“真空”。晚清上海的這些相對默默無聞的旅日畫家曾做出不成熟的嘗試,以應急般的方式回應世界其他文化對中國文化的衝擊。他們的開拓精神所引發的一些社會反應,又在短短十年內消失殆盡。這些舉措看似是某種趨勢形成之際的錯誤開端,但當勢頭形成時,趨勢便席捲了所有領域。時代精神的形成過程通常並非由少數偉人推動,而是由許多名不經傳的普通人所造就。他們似乎對不斷變化的環境更加敏感,因而能夠為最終的歷史發展做出貢獻。流寓上海、旅居日本的王寅便是此類畫家的縮影。

研究者、評論家和鑒賞家等關注的是顯著變化而非漸進過渡,且因後見之明,他們自然會選擇不同時期中具有鮮明風格特徵的藝術作品,將其奉為經典。值得注意的是,中國繪畫的現代精神在20世紀初才開始明確顯現,而在19世紀下半葉,許多畫家的藝術創作仍在實驗與失敗的過程中探索,尚未展現出明確的現代意識和鮮明的藝術特色。對西方和日本的影響做出回應的中國畫思潮和時代精神,大多在晚清上海旅日書畫家死後二三十年才完全形成。如果習慣性地忽視過渡時期發生的嘗試、錯誤和失敗,那麼我們對歷史發展的理解將與現象之間產生不可避免的差距,因為沒有任何現象來自“真空”。晚清上海的這些相對默默無聞的旅日畫家曾做出不成熟的嘗試,以應急般的方式回應世界其他文化對中國文化的衝擊。他們的開拓精神所引發的一些社會反應,又在短短十年內消失殆盡。這些舉措看似是某種趨勢形成之際的錯誤開端,但當勢頭形成時,趨勢便席捲了所有領域。時代精神的形成過程通常並非由少數偉人推動,而是由許多名不經傳的普通人所造就。他們似乎對不斷變化的環境更加敏感,因而能夠為最終的歷史發展做出貢獻。流寓上海、旅居日本的王寅便是此類畫家的縮影。王寅(約1831-1892),字冶梅,上元人(今屬南京)。“咸豐初元,應童子試輒前列”,可惜榮耀未能為他帶來順遂的一生。“三年正月,粵匪由武昌、漢陽掠舟東下,二月直破金陵,據為偽都。先生奉兩親,攜弟妹,避居六合。”奈何六合縣城又相繼陷落,他們轉徙於江南的棲霞山麓。當時太平軍與清軍在金陵城內呈對峙之勢,太平軍力量被削弱,王家得以在棲霞山平安度過六年,直至1859年王父去世。翌年,太平軍大破“江南大營”,波及王家所在的村莊,王母帶著家人出逃。途中王寅不幸與家人失散,頭部又被刺傷,由於傷勢嚴重,百日後才癒合。過了很久後,他在江蘇興化偶遇弟弟,但母親和妹妹已經去世。隨著戰事的擴大,他帶著弟弟趕往上海2。之後,他投身於上海的各種書畫協會來拓展社會關係,利用代理和傳媒提升自身知名度,藝術生涯由之開始。中日海路新航運成立不久,王寅便遠赴日本尋找出路。他除了學習日本的銅版印刷技術,還在上海成立出版社,印行自己的畫譜,售賣日本版的中文書籍。他憑著扎實的水墨功夫,重視傳統的繪畫風格,得到日本畫壇的賞識。他也利用報章這種漸成氣候的大眾傳媒刊登廣告以作宣傳之用,因而收穫了不少名利。但時移境遷之後,他的名字消失在歷史的長河中。

本文采用一種微觀史的視角,探討王寅多樣的繪畫創作題材、新穎的繪畫教學方法以及作為藝術家、教育家和企業家的多重職業身份,以剖視身處晚清上海的普通畫家生活。當面對“現代化”對近代中國社會的巨大衝擊,以及西方對中國繪畫傳統的正面挑戰時,他們不僅要接受社會的變革和觀念的碰撞,還要不斷突破自我,尋找個性化的藝術語言和生存方式。通過這些分析,筆者試圖展現出王寅這樣一位並不知名的畫家身上所具有的複雜性,以他為代表的這批畫家所經歷的掙扎、調適以及對藝術創作的追求和探索,從而更好地認識普通藝術家在晚清時代變革中的重要作用。

由於商業和工業發展蓬勃,晚清的上海已經發展成一個新的藝術收藏中心。“新與舊,傳統與現代,本土化與國際化”在這座城市中共生共存3。這使得自明代開始變得模糊的文人畫家和職業畫家之間的邊界變得更為含混4。洪再新評論說:“與當時日漸衰落的北京皇家藝術收藏的封閉世界相比,上海的藝術市場混亂且對外來者(日本人和西方人)開放。”5但亦得益於此,多元化的繪畫題材、藝術風格、構圖設計、色彩語言等創作實踐在上海這個國際化的文化空間裡百花齊放,王寅這類自譽為“文人”的普通畫家也能在這個城市空間裡佔有一席之地。

在王寅身上,我們看到了很多矛盾之處。他的繪畫創作雖然強調“文人”身份,但他從未考取功名,甚至以鬻畫為生;他堅持“詩書畫合一”的文人畫形式,但他的詩才倍受質疑;他既畫梅蘭竹菊等傳統文人畫題材,也畫西方的靜物畫和寫實畫。其實王寅所強調的並非是真正的文人身份,而是“有潛力”獲得文人身份,目的是更易介入日本藝術市場。他的世姪汪鬆坪聲稱王寅已經通過了考試成為生員,只不過因太平天國運動而終止學業6。又如他的好友陳鴻誥只是諸生,但飯伙山樵、楊伯潤雅稱他為明經7。實際上,他們標榜自己為文人之舉實在欠妥。因此,像王寅和陳鴻誥這樣沒有科舉功名的畫家,以董其昌的標準而言並不是真正的文人畫家。

同一時期,許多明治日本的學者和政客雖為西學擁躉,但日本民間對中國古代藝術收藏的熱情卻仍然炙熱。幾位與王寅過從甚密的日本人,包括安田老山、森琴石、江馬正人、小野湖山、副島種臣、藤澤南嶽等,皆對文人畫十分熱愛。據長崎漢醫岡田篁所回憶,他與古董商鬆浦永壽初到上海時,在明治五年(1872)三月一日拜訪了安田老山和紅楓夫婦:

朝與永壽同訪老山,永壽攜提籃煮茶共品,紅楓作骨董飯,供我輩。老山出示寧波諸人所寄尺牘詩賦,老山日:上海現今書畫有名者,朱夢廬、楊柳谷、楊佩甫、趙嘉生、鄧鐵仙、胡公壽、任伯年、張子祥、陸靜濤、王道、管琴舫、王治梅。以上十二名,俱住上海,以書畫為業者。8

此前,他們曾拜訪日本駐上海總領事館領事信川忠道和三等書記生神代延長,他們推薦了14位具有代表性的“海派”畫家:“王冶海(花卉)、陳榮(山水)、朱夢廬(花卉)、吳子書(花卉)、任伯年(花卉)、胡公壽(山水)、張子祥(花卉)、謝烈聲(山水)、馬復鑅(書法)、吳鞠潭(書法)、陳元升(山水)、雨香(人物)、項謹莊(書法)、潘韻卿(書法)。”9(圖1-圖4)安田老山夫婦、信川忠道和神代延長推薦的上海書畫家,樂善堂創辦人岸田吟香並不苟同,他在明治十三年五月十九日致《朝野新聞》的一封信中批評道:

以前日本人真是不用眼睛而只憑耳聞。不知是哪一兩個人將胡公壽的畫帶回去並加以吹捧,以致將胡公壽置以第一等的位置。其實他還在張子祥之下數等,第二位楊伯潤,第三才是胡公壽,其餘以胡鐵梅為首,朱夢廬等輩數人皆在伯仲之間,王冶梅則可列下等。10

圖1 王寅,白木蓮,軸,1878,絹本墨筆,133.3×40.5cm,長崎縣美術館藏

圖2 任伯年,《動物花鳥》之一,冊頁,紙本設色,25.9×32.4cm, 大都會藝術博物館藏

圖3 胡公壽,山水,扇面灑金,紙本設色,24.8×34.3cm 大都會藝術博物館藏

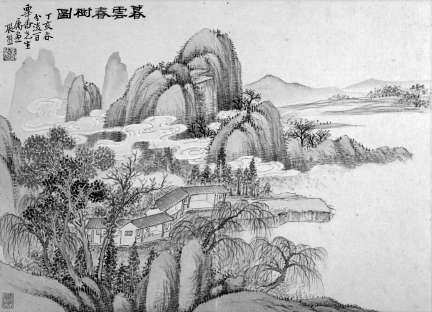

圖4 張子祥,暮雲春樹,1827,冊頁,紙本設色,24.8×34.3cm 大都會藝術博物館藏

上述書畫家中,除了任伯年外,其餘畫家的畫作大多表現了詩書畫合一的傳統文人畫形式,意味著文人畫在日本藝術市場具有龐大潛力。王寅絕大多數畫作都有自己或他人的題詩,即便被漢學家小野湖山譏笑“畫稍可觀,詩則甚拙”11,卻仍然堅守這類繪畫形式。他甚至在《冶梅石譜》中申明:“曾見素園石譜內有宣和六十五石,心竊慕之…摹寫一石必題一詩,久而成帖。”12巴他所繪製的《冶梅畫譜·人物冊》也可以視作彰顯其文人身份的線索。這套冊頁包含《東坡先生賞心十六事》《治梅賞心隨筆》兩冊。《東坡先生賞心十六事》是蘇軾書寫的16件令人愉悅的事情。王寅除了依每句詩繪出相應的圖畫外,還繪製了32幀關於他遊歷日本的圖畫,併集結成《冶梅賞心隨筆》,主題包括遨遊赤壁、讀書、下棋、釣魚等,並且反覆強調“仿”的概念,以及文人雅士的情趣、品味和理想。

然而,為了吸引海外的新顧客,文人畫特有的創作目的已從表現美好品德轉為裝飾功能。這也意味著書畫家需要擴展創作主題以及改變繪畫技術。王寅在文人畫的基礎上,將寫實風格融入某些畫作中,並採用了罕有入畫的生活場景。《魚圖》(圖5)採用淡墨繪製,魚和樹枝的輪廓均以書法性用筆描繪線條,筆觸簡潔,手法寫意,上方題:“偶然釣得鱖魚肥,商略前村換酒歸。漁弟漁兄拼一醉,不知明月上柴扉。”從形式上看,這幅作品完全符合文人畫的標準。然而,原本作為精英藝術的文人畫,在王寅筆下趨於世俗。“世俗化是伴隨著現代化和市場經濟的形成和推進而必然產生的一種現象。”13因此,許多海派畫家因應藝術商品化的需求,畫作敷色濃艷。同樣,王寅用日常生活來擴展創作題材,以邀俗賞。

圖5 王寅,魚圖(局部),軸,絹本設色,56.3×20cm

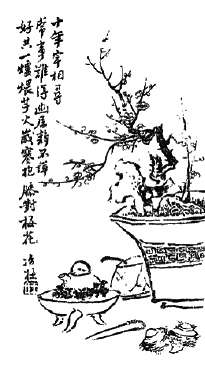

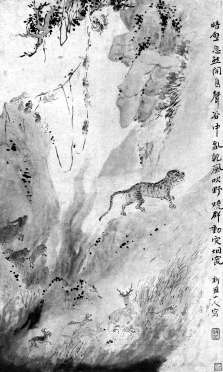

除靜物題材外,還有許多罕見的生活場景被王寅作為繪畫題材,如在火上燒煮的茶壺(圖6)。華屈也描繪過兩幅關於火焰的《野燒圖》(圖7、圖8),它們都生動地描繪了動物在灌木林火中驚恐逃走的情景。儘管華品的筆法灑逸,敷色清雅,但從畫家身份、作品的題材和構圖來看並不能歸為文人畫。王寅筆下的火焰只佔畫面的一小部分,顯得樸實無華。他以迅疾草率的筆觸描繪出花盆和書房用具的輪廓,圖中堅韌的梅花象徵著文人的品格,給人一種高貴、堅貞和優雅的感覺。畫面左邊題詩一首:“十年宰相尋常事,難得幽居靜不嘩。好共一爐煨芋火,歲寒抱膝對梅花。”14這些鮮明的特徵充實了王寅畫中的文人風格,並且體現了他致力保存文人畫的理想與恢復文人畫“師造化”的追求。

圖6 王寅,梅花(《冶梅梅譜》,第143頁)

圖7 華嵒,野燒圖,軸,紙本設色,75.8×25.8cm,蘭千山館寄存台北故宮博物院。

圖8華嵒,野燒圖,軸,紙本設色,53.34×52.7cm,伯克利藝術館及太平洋電影資料館藏。

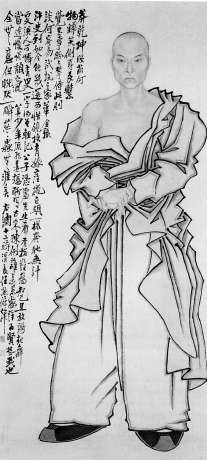

王寅還繪製出與任熊《自畫像》(圖9)畫風相似的《篤義行樂圖》(圖10)。畫中人物肖像生動逼真,通過光影和色彩對比法突出了人物的面部特徵,更加凸顯了人物儒雅的個性。與充滿俠氣的《自畫像》相比,肖像的下半部分衣紋線條更為簡約。實際上,要精准、高度逼真地描繪人物面部特徵需要專業訓練,以掌握複雜的素描和著色技術。例如,任伯年之所以能夠精確地描繪《趙德昌夫婦像》(圖11),是因為他來滬後與劉德齋教士學了西洋素描之故15。《篤義行樂圖》中的繪畫技巧有些令人意外,畢竟王寅的西方繪畫知識似乎僅限於理論層面,且沒有看到任何類似的作品,因此畫中人物的面部繪製可能是他人代筆。他創作這種風格的繪畫或許是為了滿足贊助人、上海領事巨鹿篤義的要求。

圖9 任熊,自畫像,軸,紙本設色,177.4×78.5cm,北京故宮博物院藏。

圖10 王寅,篤義行樂圖(局部),軸,絹本設色,161×62.5cm。

圖11 任伯年,趙德昌夫婦像,1885,軸,紙本設色,148.5×80cm,中國美術館藏。

總之,為迎合興起的海內外市場需求,在19世紀末出現了一批像王寅這樣的上海畫家。他們打著文人墨客的旗號,堅守文人畫形式,卻在創作題材上進行了拓展。從20世紀初中國繪畫的藝術走向來看,中國知識分子在振興文人畫、創造所謂的“國畫”的過程中帶有明確的目標,而這種嘗試實際上早在晚清旅日書畫家的時代便已開始。19世紀末,為實現崇高道德修養而累積了幾個世紀的文人畫的理想創作模式在多元文化的上海開始崩壞,但這種鬆散的文人畫創作環境為上海書畫家提供了新元素來復興文人畫,包括探索富有創新意義且具有濃厚生活氣息的繪畫題材以及設計系統、科學的文人畫教學方法。

日本從江戶時代開始實施“鎖國”政策。自1633年頒佈第一次鎖國,直至1853年 美國海軍軍官培裡(Matthew Calbraith Perry)率艦叩關,長達兩百年的時間,除奉書 船外,嚴禁其他船隻渡航,並禁止在外國滯留五年以上的日本人回國。這項亦被稱為“海禁”的政策對日本美術的發展產生深遠影響。由於對外貿易和對內旅行都受到限制,中國書畫大師及其真跡作品在日本都變得十分罕見。日本畫家尤其是南畫家主要依賴中國畫譜來學習中國畫。因此,在明治以前,中國藝術傳入日本的過程中,畫譜比口耳相傳的學習方式發揮了更為重要的傳播作用。《芥子園畫傳》和刻本始見於1748年,直至1911年清朝滅亡,一共翻印了五版。另一例子是由明代集雅齋主人黃鳳池編輯的《八種畫譜》,包括《五言唐詩畫譜》《六言唐詩畫譜》《七言唐詩畫譜》《梅竹蘭菊四譜》《木本花鳥譜》《草本花詩譜》《唐解元仿古今畫譜》《張白雲選名公扇譜》,分別於1672年和1710年重印。這種詩書畫合一的版畫圖譜也深受日本文人和書畫家的歡迎。16

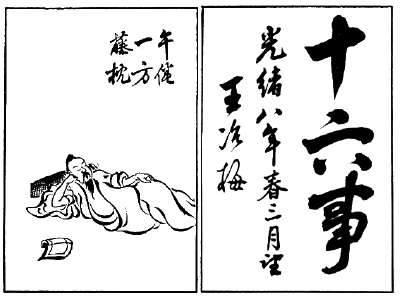

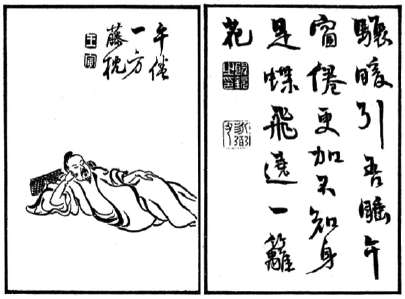

王寅在兩年內編寫了幾部畫譜,並在日本發行。明治十四年,他摹仿《宣和石譜》的樣式,整合六十幾幅自己的繪石作品,交由九富鼎在大阪出版發行《冶梅石譜》兩卷。次年,他完成了《治梅畫譜·人物冊》(圖12)三卷和《冶梅蘭譜》《冶梅竹譜》各一卷,並由加島信成在大阪出版。《冶梅畫譜·人物冊》第一卷是王寅在1881年為江馬正人所編的《賞心贅錄》的再版。江馬正人除描繪蘇軾的16個樂事外,還為每一幅畫撰寫了一首詩(圖13),並感慨道:“賞心十六事,相傳為坡公所撰。人或憾詩之不副焉。因每事賦一絕。聊以補其缺雲,顧使公而有知,必曰:個中既有詩,不復要他贅語也。”江馬正人還在閒暇時對題詩進行修改和註釋,寫道:“謝絕賓朋,蕭閒自適。時取客冬所撰賞心詩稿,改篡一次。文思忽至湧,不復知二豎在躬也。因又每題系短文,補詩之不及,以當小引雲。”17然而,《冶梅畫譜·人物冊》第一卷刪除了《賞心贅錄》的題詩和小引,第二卷和第三卷分別描繪了12幅(豎)和19幅(橫)王寅自己的賞心悅事,並附一篇自敘,但這兩卷並無題詩,只有片言隻語寫在畫面上18。或許是他在作詩方面力有不逮,又或如田能村竹田所言:“本邦於趙鬆雪所論士夫畫者,未得其傳,惜哉。”19

圖12 王寅,人物(《冶梅畫譜·人物冊》)

圖13 王寅,人物(江馬正人:《賞心贅錄》)

相較於前人,王寅為讀者提供了更為清晰的指引,配以生動的解說。他在畫譜中對文人畫技法進行了具體的闡釋,其中《治梅蘭譜》《冶梅竹譜》尤具創新性。二譜以《芥子園畫傳》為基礎,向讀者介紹了繪製蘭花與竹子的方法。例如,《冶梅蘭譜》中對蘭花以及33種竹竿、竹葉、竹節的繪製方法描述,雖是借鑒《芥子園畫傳》的《畫蘭決·四言》20,但其插圖比後者更為直觀、明確。王寅還用圖解的方式闡述了毛筆的握法,並配以深入淺出的語言,描述了繪畫技巧乃至具體步驟。在《冶梅竹譜》中,王寅還討論了米芾的書法理論及其在畫竹方面的應用,強調“無垂不縮,無往不收,寫竹亦然”。例如,竹葉分為仰葉和垂葉,類型不同,畫法也會不同:“畫仰葉時,筆尖在前,筆管在後;畫垂葉時,筆尖在後,筆管在前。筆尖從葉中起,至中方毫著紙,鋪毫提行,力透紙背。腕與筆俱到葉尖,提筆出尖回鋒,虛提至次筆。”21此譜配有插圖,不僅闡述了運筆的規則,也生動展示了用筆尖表現仰葉和垂葉的技巧。

1891年,王寅在上海編纂了《冶梅梅譜》。該畫譜的繪畫技巧與《冶梅蘭譜》《冶梅竹譜》相似,也通過插圖展示了繪畫的筆法,如用“臥筆”繪製梅樹樹幹。此外,他還介紹了畫梅枝的方法:“凡畫枝,中鋒取勢,切不可學俗手以偏鋒畫枝條,其墨宜用濃,須用六七分濃墨,斷不可用十分焦濃墨。如畫前後兩干枝條及花朵,須較前枝條略淡,望之則前後分明。”22王寅的畫譜捨棄了“神韻”這類抽象的詞彙,而是為讀者提供規範的說明和具體的插圖,包括基本握筆方式、運筆順序以及墨色濃淡程度。這對於喜愛文人畫的日本畫家尤其南畫家而言,大有裨益。當文人畫的繪製方法從中國業餘文人畫家的模糊主觀描述轉化為具體客觀的闡述後,文人畫變得易懂且易學23。儘管他的畫譜並未得到廣泛關注,但無可否認,像王寅這樣的晚清藝術家為現代中國藝術的發展做出了個體貢獻。

除了清晰的指引和生動的闡述外,王寅還利用近代西方科學思想來激活傳統中國 繪畫理論,展現了生活在上海的居民面對西方物質文明的衝擊和傳統文化發展的危機 時所做的調適。他利用西方的光影原理和攝影技術對文人畫的繪畫理論進行了修飾:“學畫者,欲明畫理,必先用心於四影。”何為“四影”?王寅提出:“四影者,日月燈鏡影也。”24關於光線反射與物體影像相互關係的畫論早出現於郭熙的《林泉高致》:“學畫花者,以一株花置深坑中,臨其上而瞰之,則花之四面得矣。學畫竹者,取一枝竹,因月夜照其影於素壁之上,則竹之真形出矣。”25然而,王氏在此基礎上加入了代 表西洋物質文明的煤油燈。煤油燈是1853年由波蘭發明家伊格納齊·武卡謝維奇(Jan Józef Ignacy Łukasiewicz)發明的照明工具。《治梅梅譜》為傳統中國繪畫理論注入了一絲新意。

事實上,王寅意識到中國書畫家普遍存在“論畫以形似,見與兒童鄰”26的偏見並因此而抵制寫實。他則以溫和的方式將寫實的創新理念融入文人畫理念中。例如,其“四影”理論指出,北宋文人蘇軾在旅行時會攜帶筆筒和紙,以便記錄沿途的古樹和奇石。這種畫論強調了中國人長期以來都注意到摹寫自然的重要性,希望藉此消除文人畫家對“形似”的深層次偏見,並重新確立文人畫的基本規則。

不僅如此,“四影”理論還提出使用人造光線投下的陰影。他建議學生在牆上貼一張白紙,同時用油燈照射花卉等物體,使物體的影子準確投射到白紙之上,然後旋轉物體,在燈光下對其進行全面觀察,最後用毛筆在紙上勾勒出物體的其中一面。另外,鏡子和攝影技術也被引入到繪畫教學中。“四影”理論提出,“影者,以折枝花對鏡看影。先以正面漸轉漸背及至全背,其花葉之向背反側一目了然矣,即造化之真畫也”27。這種技術突破使得所繪之物轉變為圖像,並且可以表現其精神。

上海圖書館藏有王寅編撰的《歷代名公真跡縮本》,這部書利用攝影技術製作,共分四卷,記錄了102幅畫作,都是作者臨摹原畫,或對原畫直接複製,或按照西方攝影技術縮小比例複製原畫。王氏《冶梅梅譜》肯定了西方先進技術對文人畫的貢獻:“試看西洋畫之精細入理,俱從鏡理得之。惟願有志於斯者,精研四影,久則旁通曲證,窺抉精微,不獨明花木之理,即山水人物之畫理,豈有不融化而貫通者哉。”28這段話表明王寅對文人畫闡釋發生了變化。儘管王氏的各類畫譜強調傳授文人畫風格的繪製技巧,但實質是教授如何掌握“形似”的原則。他重視中國繪畫傳統中“仿”的方法,同時也鼓勵借用西方的科學技術和繪畫理念,以提高學習效果。他在畫論中大量引用前代文人的例子來支持自己的觀點,實際上是希望更好地合理化自己對文人畫論的變革。

王寅利用西方科技來揭開文人繪畫神秘的面紗,用系統科學的方法解釋如何學習文人繪畫,這反映了晚清國人對董其昌所塑造的文人畫理論體系的不同看法。王寅雖然重新審視了文人繪畫的起源,並利用包括光暗、鏡影和色彩對比的西方科學來教授文人風格的繪畫,但這些西方元素只是學習文人畫的手段,並未改變文人畫的表現方式。從更大的社會潮流來看,晚清的進步官員和知識分子掀起了社會改革思潮,他們的改革計劃可用張之洞的“中體西用”概括之。王寅將西方技術融進文人畫教學的過程可被視為這一觀念在中國繪畫領域的實踐。

“在中國漫長的歷史上,士農工商似乎成為人們觀念中一種凝固的定位序列。處於四民之末的商人長期橫遭壓抑,地位卑賤,無政治權利可言。”29有趣的是,一直強調自己是“文人畫家”的王寅為何會選擇經商?這不是違背了他的初衷嗎?其實,這種前後矛盾的行為正是由於他身處於一個變幻無常的過渡期。19世紀末,中國內外交困,危機重重,這千古未有的變局逼使士人求“變”,唯有“變”才能在新的時代生存下來。

王寅創辦東壁山房,經營日本二手漢籍、日本作家以漢文撰寫的書籍、日本精刻銅版印刷、中國傳統經典書籍及字畫買賣等生意。1874至1895年間,王寅以自已和東壁山房的名義在《申報》上刊登了三百三十多則廣告,如“東壁山房日本書減價”(1883)、“東洋書籍畫譜減價發兌”(1884)、“日本又到舊醫書發兌”(1885)以及75條“東洋新到舊醫書”(1884年7月至1891年7月)。另於1883年11月連續七次在《申報》刊登了一則推銷日本精刻銅版印刷技術的廣告:

治梅王君遊東瀛回滬攜來精刻銅版《四書全注》《四書合講》《五經揭要》《揮毫自在》《書畫舫》《治梅石譜》《治梅人物冊》《治梅蘭譜竹譜》《歷代名公真跡》《題畫詩選》《外台秘要》《醫壘元戎》,各種書籍繁多,不及備載,欲購者格外減價發兌,請至法馬路西,鹿鶴春茶是對門,興昌里弄底,轉彎第三石庫門王冶梅畫寓內東壁山房。30

王寅為何要經營二手漢籍和銅版印刷的生意?這是因為晚清上海的書業和印刷業發展 十分蓬勃,甚至導致西方石板印刷和日本銅版印刷在此地互爭雄長。石印術是塞尼菲爾德(Alois Senefelder)1796年發明的,直到近八十年後的1874年,上海天主教組織辦的土山灣印書館為印刷一些宗教出版物所成立的石印部才引進這項技術。1878年,《申報》館老闆美查(Ernest Major,1841—1908)開辦點石齋書局31,並且聘請了土山灣印 書館的中國技師邱之昂。黃式權(1852—1925)的《淞南夢影錄》如此描述石印技術:

石印書籍,用西國石版。磨平如鏡,以電鏡映像之法攝字跡於石上,然後傅以膠水,刷以油墨,千百萬頁之書,不難竟日而就。細若牛毛,明如犀角。32

這種印刷技術不但可以減少人力需求,增加複印效率,還能保證質量。質優價廉的情形下,市場需求自然龐大。第一批和第二批《康熙字典》分別發行四萬和六萬冊,都在數月內售罄33。黃式權提到:“英人所設點石齋,獨擅其利者已四、五年。近則寧人之拜石山房,粵人之同文書局,與之鼎足而三。甚矣利之所在,人爭趨之也。”34由於利潤龐大,開始吸引國人投入石印行業。“後來上海大小石印書坊多至八十家,莫不用石版印書,如益吾齋印《天下郡國利病書》,富文書局印《天演論》,積學書局印《太平御覽》,漱六山房印《四庫全書簡明目錄》,斐英館印《黃氏士禮居叢書》等。其中最有名者為同文書局與掃葉山房。”35

日本雕刻銅版印刷術36和石版印刷術差不多同時被引進上海,其中最成功的是岸田吟香經營的樂善堂37。樂善堂分別經營著一家藥店和一家出版社。為了經營出版社,岸田從中國收集了大量的中國書籍,接著送到日本進行雕版,最後將成品運回上海,並由上海的印刷工廠完成印刷38。明治十四年至十八年,樂善堂出版的書藉以銅版袖珍本居多39。而他們印刷出版的《吟香閣叢書》和《康熙字典》獲得巨大成功,其銷售量高達十五萬本40,因此也開始吸引一些國人投身銅版印刷出版業。據賴毓芝調查,當時採用日本銅版印刷的上海書局並不多,除樂善堂外,只有福瀛書局與王寅經營的東壁山房在19世紀80年代《申報》廣告中強調使用日本銅版法印刷書籍,因此這個行業很可能被上海的旅日藝術家圈子所壟斷41。

遺憾的是,雕刻銅版印刷不到十年便退出了上海市場。明治十八年,岸田吟香“投入六七萬元資金印刻科舉用書籍,再次赴滬。可是,遇到種種困難,一敗塗地,希望變成了畫餅”42。不知是否因為有了岸田吟香失敗的前車之鑒,自1884年中至1886年底,福瀛書局不再主推日本雕刻銅版印刷,而是分散代售印泥、縐布、戒菸藥、石印縮印等其他產品。其間,福瀛書局共發佈了66則內容相同的廣告,如1884年6月3日的廣告寫道:

縐布之需,春夏秋冬,四時皆宜。價只布值,看若素縐,更兼受用耐久,且本機意圖久遠而冀廣銷,所以售價格外克己,每匹長三丈六尺,闊一尺三,實洋一元二角,半托上海福瀛書局之門莊代售此布。43

同時期的東壁山房也從一開始以“東洋”和“日本”銅版印刷作為賣點,改為以“仿西法”來宣傳產品。王寅於1886年初至5月底在《申報》上刊登的12則內容相同的廣告特別強調了雇用日本工匠雕刻銅版:“本號雇日本上等精刻紫銅版工人來上海專刻縮本書籍、畫譜及銀錢票等。板字畫端正,越小越精,並包印刷。”44而自1889年以來,他在《申報》上刊登的廣告中,銅版印刷的比重開始減少,而且以“仿西法”取代標題中的“東洋”和“日本”等字眼,或直接刪除了這些帶有民族性的字眼。例如在早期東壁山房的廣告中,“東洋”字眼十分常見,如“東洋新到舊醫書”“東洋書籍書畫減價發售”“東洋醫書銅版四書畫譜”等,但是在後期的廣告中,便換成了“新出銅板精刻各種扇面”“仿西法精刻銀錢票版”等。與上述1884至1886年發佈的廣告相比,東壁山房在1889年底至1890年底刊登的62則廣告全部去除了“日本”兩字,如1889年11月4日的廣告:“本號有上等刻手專刻陰文或陽文,極細紫銅板銀錢票紙,並可代印,其價較角板由賤,而精細明晰,較他板有天淵之別,直與外洋銀票無異,物美價廉。”45這種舉措似乎是為了將公眾的注意力從日本的銅版印刷轉移到東壁山房自身的出版物及其進口物品。

為何東壁山房會有這樣的轉變?很可能是因為他們如岸田吟香一樣因雕刻銅版印刷業務而蒙受了巨大的經濟損失。雕刻銅版印刷的成本非常高,其中日本雕刻師的薪酬、銅版材料、外匯匯率等佔有重要因素。王寅曾因遇到既拖稿又刻工粗糙的日本雕刻師而虧本,因此他在寄給友人兼介紹人森琴石的信中嚴厲斥責這名雕刻師:

所刻《合壁》,原言中國歲終告成,不期至今只成一半,且內有四板乃極下極下刻工,如西京雲山所刻一樣(雲山所刻,令我困損,每一思之,必當痛罵,此人可恨已極),定不能收。拜煩先生囑上等刻工再刻。內仍有數板,所刻甚細,藥水甚淺(將來折印一二千部後,即模糊不清),望囑刻工刻時宜肥,藥水宜深(將來多折印不致模糊)。但求迅速刻成,僅中國二月終告成。46

雖然匠人水準良莠不齊,王寅仍傾向在日本尋找匠人。如《讀賣新聞》上刊登的一則測新聞:“在今天,銅版雕刻似乎僅限於日本人,如清人投資這個行業也是從日本邀請雕刻師。這首船便載著來到當地的東京銅版匠安藤詩和他率領的一個工匠。”47由於雕刻工匠需從域外聘請且人數有限,雕刻銅版的人工成本便大幅增加。相比之下,石印不需要任何雕版工人,因此石版印刷的成本控制遠遠優於雕刻銅版。此外,浮動不定的匯率也增加了經營生意的風險,比如,日本金術札兌洋銀的匯率上升,雕刻銅版的成本自然也會上升。王寅致森琴石的信中要求價格予以優惠:“且此時洋價賤,金札價貴,刻銅版價理當廉讓。”48假如匯率高企,而日本雕刻師又不願降低報酬,生產銅版的成本自然更高。在這場與石版印刷的商業競爭中,銅版印刷慘烈落敗。日本雕刻銅版印刷業如曇花一現,在1885年前經歷了短暫的輝煌後,便退出上海市場。王寅的朋友心齋昌鉞在《冶梅梅譜》序言中談到:“先生之寓日本也,前後著蘭竹石人物等譜數帙,所得潤筆不下三四千金,悉置銅版書籍,而回為資老計。會滬上石印書踵起,而銅版竟無問鼎者。”49可見,投身印刷行業的王寅最終無可避免經歷了一場商業失敗。

在晚清旅日上海書畫家所處的時代,任何試圖將政治、社會和文化變革入中國的行為都面臨巨大的風險。長久以來,中國人享有文化優勢,沒有必要理由去改變現狀以應對來自外國的挑戰。儒家思想堅持朝代只是循環週期的歷史觀點,推崇古代,更難做出改變。正是基於這樣的理解,我們才能正確評價晚清旅日上海書畫家的作品。雖然王寅一類的上海書畫家自稱為“文人畫家”,並在作品中融入了詩書畫三要素(圖14),但無論從學識、社會和經濟地位還是繪畫風格來看,他們都不符合文人畫家的身份。他們通過科舉考試獲得秀才和生員的身份,但終其一生沒有取得任何官職或頭銜,最終不得不靠賣畫謀生。鬻賣書畫歷來較少為文人畫家所提及,他們則坦然視書畫為商品,並高調地在大眾媒體上進行宣傳。此外,他們的繪畫主題並非超凡脫俗,詩才也只是尋常水平。他們更像是一般職業畫家。

圖14 王寅,仿米友仁雲山圖,1882,軸,絹本設色,京都國立博物館藏

如果我們仔細研究董其昌對“文人畫”的定義,就會發現他的分類相當武斷和模糊。他更多地談論的是文人畫應該如何繪製,卻沒有給出精密系統的操作方法。但這恰好為王寅這類自稱為“文人畫家”的普通畫家提供了發揮空間。例如,王寅注意到蘇軾對文人畫的見解與董其昌有所不同,他在追求繪畫形似的基礎上,對當時的中國傳統繪畫提出了一些前瞻性的觀念。實際上,日本藝術界對中國文人畫有自己的理解,並形成了自己的文人畫風格。日本人欣賞上海旅日書畫家的作品,是出於商業考慮和自身文化發展的需要。從這個意義上說,晚清旅日上海畫家的畫作和畫譜有助於實現中日文化和商業交流的目的。王寅畫譜中清晰扼要的說明和生動直白的插圖,使得繪畫教學變得更為容易。文人畫的一些基本規則通過這種方式變得更加具體、易懂。儘管今天看來,這種教學方法合理且必要,但在晚清時被視為一種創新,甚至是一種突破。在實際教學過程中,如果存在任何錯誤或偏離傳統之處,施教者將面臨被批評的風險,這或許也是大多數其他書畫家選擇保持沈默的原因。

王寅的保守色彩和遵循文人畫的構圖可能是一種營銷策略,因為他的主要客戶是日本人,顧及他們的藝術偏好是必要的。他的日本客戶群體大多是明治時期的保守派,如大河內聲輝(1848—1882),他對政府的現代化進程嗤之以鼻。王寅的保守策略正好符合這個保守的日本買家群體的口味,他在一個六折金屏風上貼以淡彩繪製的山水作品(圖15),看起來更像日本畫而非中國畫。為了方便日本讀者透過其梅、蘭、竹、石等畫譜學習繪畫,他還清晰地標註了每一筆的步驟。這些改變都是為了迎合日本顧客的需求。此外,王寅的繪畫顯示了世俗化傾向,如貫柳的鯽魚、燒茶場景和其他日常生活用品。因此,早在嶺南畫派之前,王寅的創作就展現出了一種折衷主義的特徵。然而,人們只看到20世紀初嶺南畫派的折衷中西、融合東洋畫法的風格,卻忽視了晚清旅日上海畫家的嘗試。

圖15 王寅,山水,1882,六折屏風(部分)紙本水墨,136.5×48.5cm,京都國立博物館藏

身為一個默默無聞的上海畫家,王寅對中國藝術界的影響可能微不足道,但他作為一個普通畫家所做出的努力值得尊重。例如,受西方科技影響,他在文人畫教學中使用了投影和清晰的圖示,這是具有創新精神的舉措。從在日本的居住經歷和經商方式來看,他堪稱藝術市場現代商業模式的先行者。如果自今觀之,我們未免對其有所忽視,他的所作所為看似平淡無奇之事,實則這些舉措在他的時代可謂相當創新和大膽。雖然他個人在中國和日本產生的微小影響很快消散,但正是由於像他這樣的畫家的工作,歷史才得以發展,更有影響力的趨勢和作品才會出現。

1. 程美寶:《遇見黃東:18—19世紀珠江口的小人物與大世界》,北京師範大學出版社2021年版,第21頁。

2. 王寅:《冶梅梅譜》,吳樹平編:《中國曆代畫譜匯編》第15輯,天津古籍出版社1997年版,第154頁。

3. Roberta Wue, Art Worlds: Artists, Images, and Audiences in the Late Nineteenth-Century Shanghai, Hong Kong: Hong Kong University Press, 2014, p.4.

4. 文人畫家與職業畫家之間的區別變得模糊的現象自明代已經存在,如職業畫家仇英得到了同代文人畫家文徵明和唐寅的高度推崇,而董其昌也對趙伯駒和仇英非常推崇。董其昌提到:“宋趙千里設色《桃源圖卷》,昔在庚寅見之都下,後為新都吳太學所購。餘無十五城之償,惟有心艷。及觀此仇英臨本,精工之極,真千里後身,雖文太史悉力為之,未必能勝。語日:‘巧者不過習者之門。’信矣。餘後休承六十三年,而餘獲觀於東郡王長公所。每觀唐人山水,皴法皆如鐵線,至於畫人物衣紋,亦如之。此秘自餘逗漏,從無拈出者。休承雖解畫,不解參此用筆訣也。長公具眼,又多蓄唐宋跡,以餘為如何?”(董其昌:《容台別集》卷四,嚴文儒、尹軍主編:《董其昌全集》第2冊,上海書畫出版社2013年版,第614頁)

5. Joshua A. Fogel (ed.), The Role of Japan in Modern Chinese Art, Berkeley, California: University of California Press, 2012, p.115.

6. 王寅:《冶梅石譜》,《中國曆代畫譜匯編》第14輯,第193頁。

7. 《申報》1879年2月20日、4月22日。

8. 岡田恆庵:《滬吳日記》,明治二十四年點林堂刻本。

9. 岡田恆庵:《滬吳日記》,明治二十四年點林堂刻本。

10. 中村忠行「胡鐵梅札記—清末の一畫家と土佐の詩人達」(「甲南國文」第35號,1988年)197—198頁。

11. 岡本迪:《黃石齋詩集》,明治十四年至二十三年刻本。

12. 王寅:《冶梅石譜》,《中國曆代畫譜匯編》第14輯,第203頁。

13. 吳忠民:《世俗化與中國的現代化》,商務印書館2021年版,第42頁。

14. 王寅:《冶梅梅譜》,吳樹平編:《中國曆代畫譜匯編》第15輯,天津古籍出版社1997年版,第143頁。

15. Lai Yu-Chih, Surreptitious Appropriation: Ren Bonian (1840-1895) and Japanese Culture in Shanghai,1842-1895, PhD Dissertation, Yale University, 2005, p.237.

16. Rosina Buckland, Painting Nature for the Nation: Taki Katei and the Challenges to Sinophile Culture in Meiji Japan, Leiden, Netherlands and Boston, Massachusetts: Brill, 2013, p.13.

17. 江馬正人:《賞心贅錄》,明治十四年北村四郎兵衛刻本。

18. 王寅著,加島信成校正:《冶梅畫譜·人物冊》,明治十五年刻本。

19. 田能村竹田:《山中人饒舌》,明治十二年米原覺之助翻刻本。

20. 王概:《芥子園畫傳集——蘭竹梅菊》,福建美術出版社1996年版,第4頁。

21. 王寅著,加島信成校正:《冶梅竹譜》,明治十五年刻本。

22. 王寅:《冶梅梅譜》,吳樹平編:《中國曆代畫譜匯編》第15輯,天津古籍出版社1997年版,第91頁。

23. Magali S. Larson, The Rise of Professionalism: A Sociological Analysis, Berkeley: University of California Press, 1977, p.40.

24. 王寅:《冶梅梅譜》,吳樹平編:《中國曆代畫譜匯編》第15輯,天津古籍出版社1997年版,第96—97頁。

25. 俞豐:《林泉高致今註今譯》,浙江人民美術出版社2018年版,第27—30頁。

26. 陳邇東選注:《蘇東坡詩詞選》,人民文學出版社1980年版,第68頁。

27. 王寅:《冶梅梅譜》,吳樹平編:《中國曆代畫譜匯編》第15輯,天津古籍出版社1997年版,第98頁。

28. 王寅:《冶梅梅譜》,吳樹平編:《中國曆代畫譜匯編》第15輯,天津古籍出版社1997年版,第99頁。

29. 朱英:《清末新興商人及民間社會》,《二十一世紀》1991年總第3期。

30. 《申報》1883年11月11日、17日、19日、21日、22日、23日、24日。

31. 楊敏:《文學傳播與中國現代文學》,吉林大學出版社2017年版,第143頁。

32. 黃式權著,鄭祖安標點:《淞南夢影錄》,上海古籍出版社1989年版,第118頁。

33. 張秀民:《中國印刷史》下卷,上海人民出版社1989年版,第468頁。

34. 黃式權著,鄭祖安標點:《淞南夢影錄》,上海古籍出版社1989年版,第118頁。

35. 張秀民:《中國印刷史》下卷,上海人民出版社1989年版,第469頁。

36. 賴毓芝指出,雕刻銅版是歐洲文藝復興以來盛行的銅版印刷技術,早在清初就隨著耶穌會傳教士的網絡 傳到清宮,比如康熙朝時期意大利傳教士馬國賢(Matteo Ripa)主持繪刻了《避暑山莊三十六景詩圖》, 乾隆時期製作了《平定准噶爾回部得勝圖》等一系列得勝圖版畫,銅版印刷在清宮是正式殿版印刷的一 環。1888年赴日本學習銅版印刷的王肇鋐說明“刻銅之法,創自泰西,行諸日本”,並且詳細地介紹銅刻 的工序[賴毓芝:《技術移植與文化選擇:岸田吟香與1880年代上海銅版書籍之進口與流通》,黃自進、 潘光哲主編:《近代中日關係史新論》,(台灣)稻香出版社2017年版,第552—553頁]。

37. “日本岸君吟香旅居滬上垂十餘年,家富藏書,尤精醫理,設藥肆於四馬路口,顏日樂善堂,乞刀圭者屨恆滿戶外。更出其慧思,制為銅版袖珍書,細若牛毛,明於犀角。盈尺之書,可縮成方寸一、二本,殆人巧而奪天工者歟。甲申春,予在弢園先生處一見之,恂恂儒雅,不愧前輩風流。與之談詩,頗有見到處,亦彼國中翹然負異者也。”(《淞南夢影錄》,第148頁)

38. 陳祖恩:《岸田吟香與海上文人圈——以1880年代中日文化交流為中心》,《日語教育與日本學》第2輯,華東理工大學出版社2012年版。

39. 廖大偉主編:《近代人物研究:社會網絡與日常生活》,上海人民出版社2012年版,第88頁。

40. 關於岸田吟香在上海的出版活動,參見Joshua A. Fogel, Articulating the Sinosphere, Sino-Japanese Relations in Space and Time, Boston: Harvard University Press, p.95; 陳捷『明治前期日中學術交流の研究」(汲古書院,2003年)227—264頁;陳捷:《岸田吟香的樂善堂在中國的圖書出版和販賣活動》,《中國典籍與文化》2005年第3期;池田桃川:《上海百話》,上海日本堂書店1921年版,第25—26頁。

41. 賴毓芝:《技術移植與文化選擇:岸田吟香與1880年代上海銅版書籍之進口與流通》,《近代中日關係史新論》,第585—586頁。

42. 轉引自王寶平:《岸田吟香出版物考》,復旦大學歷史系、出版博物館編:《歷史上的中國出版與東亞文化交流》,上海文藝出版(集團)公司、上海百家出版社2009年版,第83頁。

43. 《申報》1884年6月3日。

44. 《申報》1886年3月22日、24日、29日、31日,4月2日、5日、12日、19日,5月3日、11日、17日、24日。

45. 《申報》1889年11月4日。

46. 京都國立博物館「中國近代絵畫之日本」(京都國立博物館,2012年)248—249頁。

47. 《讀賣新聞》1887年2月2日。

48. 京都國立博物館「中國近代絵畫之日本」(京都國立博物館,2012年)248—249頁。

49. 王寅:《冶梅梅譜》,吳樹平編:《中國曆代畫譜匯編》第15輯,天津古籍出版社1997年版,第154—156頁。

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

歡迎留言:

請登入/登記成為會員後留言