中華民族的智慧-漢代多綜提花織布機(二)

中華民族科技智慧的體現

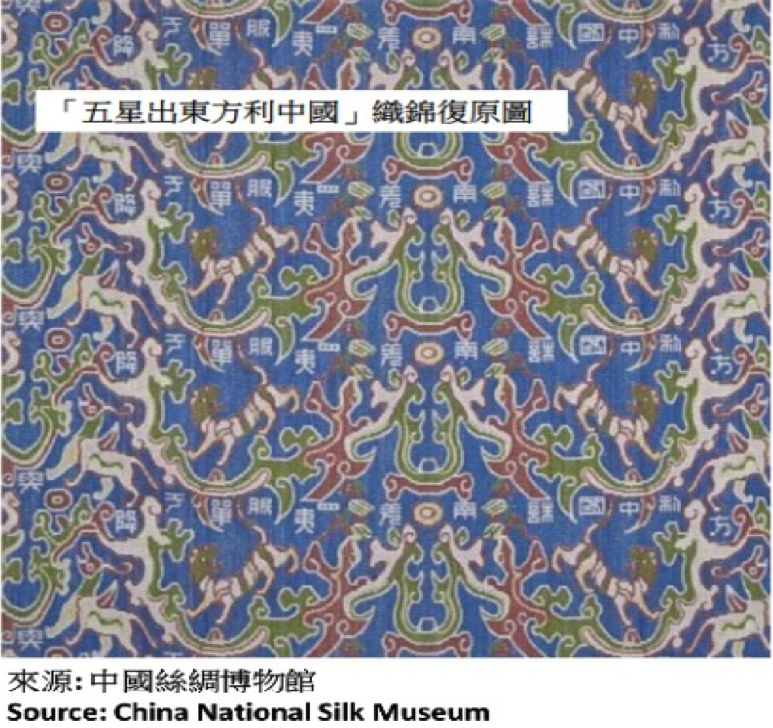

紡織工操作提花織機只需要四個步驟,第一步是操作齒樑橫桿,選擇綜片,每一次操作,只需將橫桿移動一格,就能換一片綜片,因為所需的綜片,已經按花樣要求,順次序排列好了。第二步是踩下踏板,可以把相應的綜片升起來,綜片帶動五色經絲或升或降,就像張開一個大口,這時,紡織工只需要用梭子將一根緯絲“送”進口子裡,最後是“打緯”,即是將緯線打緊。這四個動作重複兩百多次,就能織出“五星出東方利中國”織錦紋樣。1

1 從以下四個步驟及參考文中所引圖片去看,比較容易明其系統的操作。

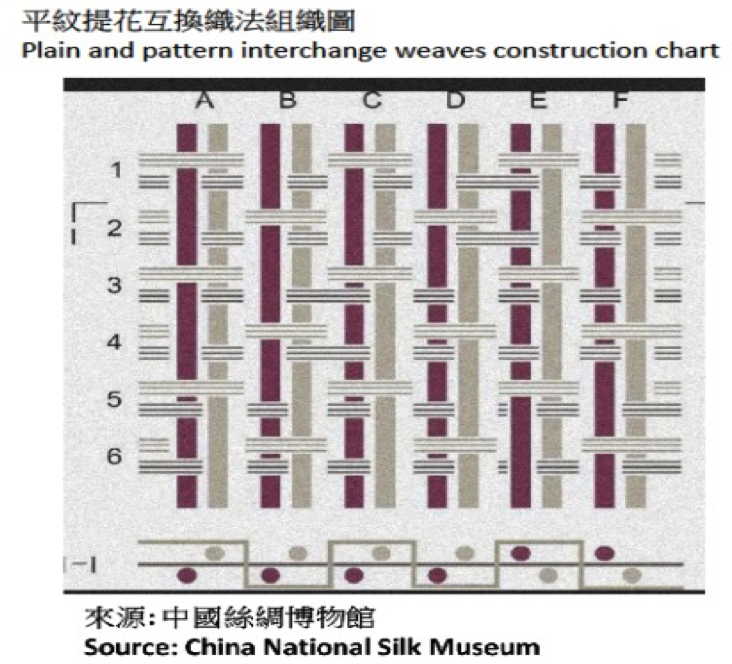

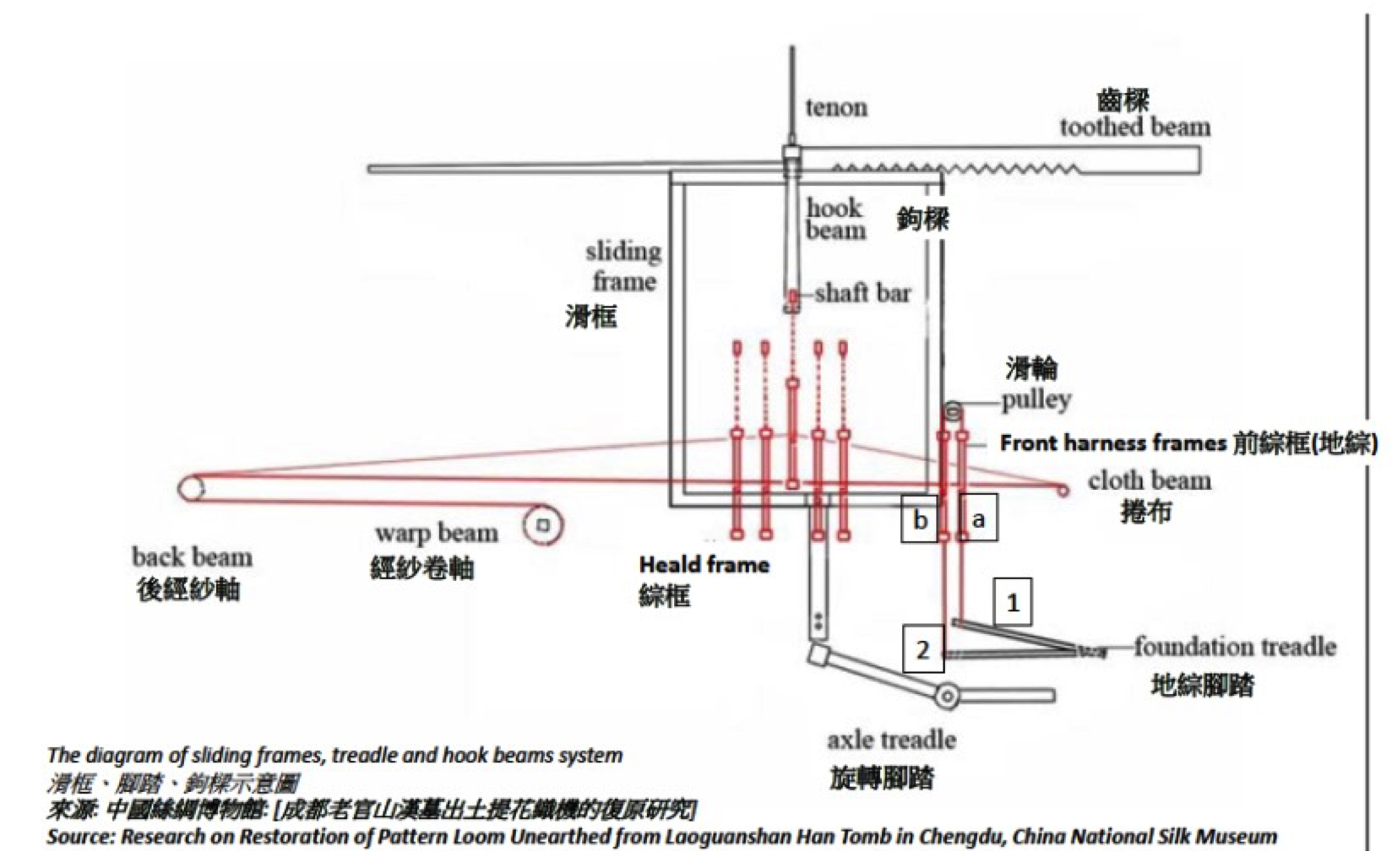

其一為基本的平紋一織。先踏下地綜踏板1,地綜a下降,通過滑輪提起地綜b,這完成一次平紋的開口,帶緯線的梭子橫向穿過開口,完成一織。

其二, 隨之而移動選綜齒樑,選定一齒牙位置,使雙鉤對準下一片提花綜片。再踏下旋轉踏板,頂起滑框,由於提升樑框使其垂直運動,雙鉤繼續勾住提升綜片,從而提起先前所選的綜框,這完成一個提花開口,使緯紗梭子穿過去,完成提花一織。

其三,踏下地綜踏板2,地綜b下降,通過滑輪提起地綜a,完成另一個平紋開口,並讓緯紗經過,形成另一織。

其四,再次輪到提花織,先移綜齒樑使雙鉤再次移動到所選綜片之上,踏下旋轉踏板,提起所需綜框,完成提花開口。

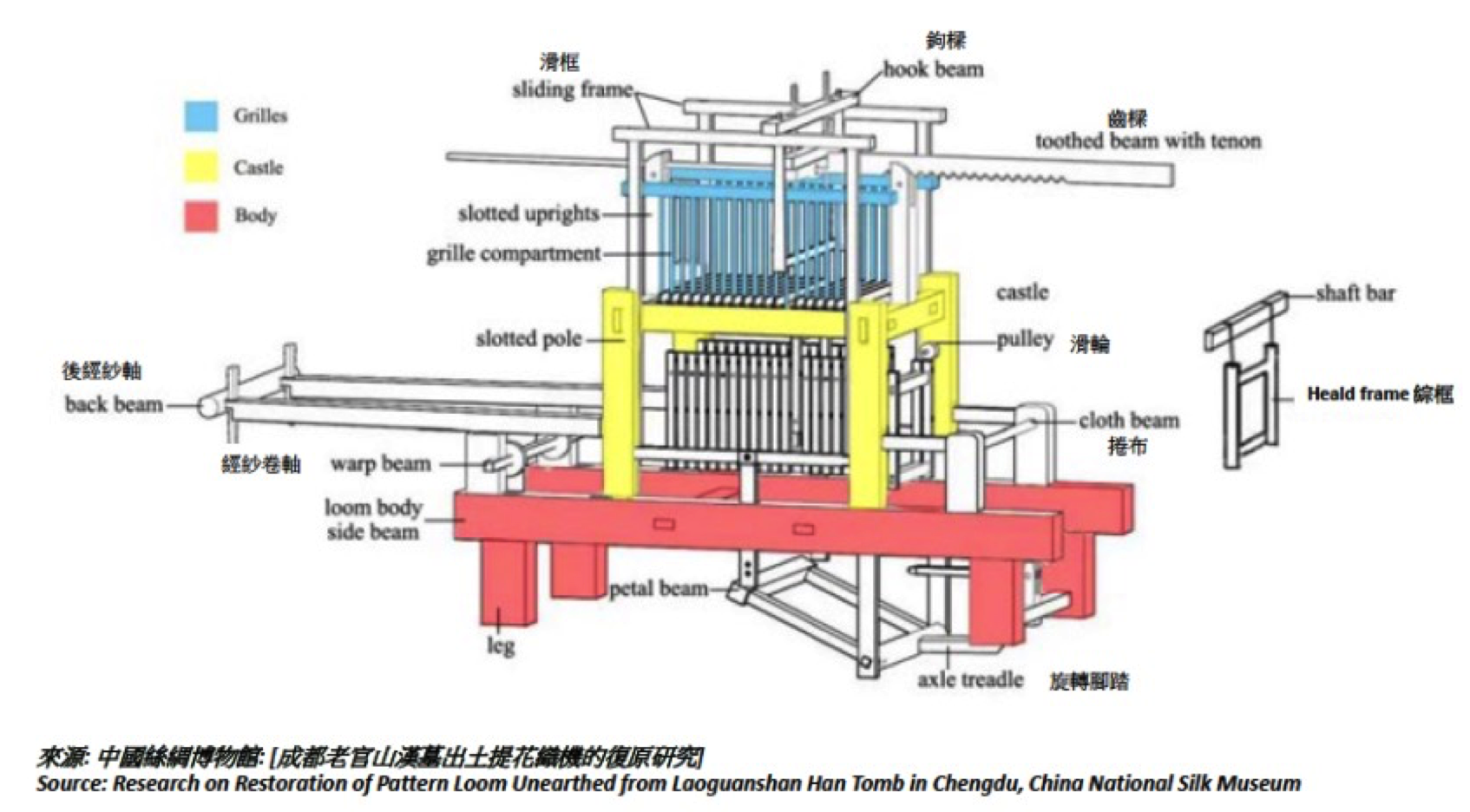

滑框式的提綜機件主要包括選綜齒梁、叉橋和雙叉、提升梁、滑框、雙鉤、提升片、綜框、滑輪等。首先,移動選綜齒樑,選定一齒牙位置,使雙鉤對準下一片提花綜片。這是系統中可以橫動的裝置。再踏下旋轉踏板,頂起滑框,由於提升樑框使其垂直運動,雙鉤繼續勾住提升綜片,從而提起先前所選的綜框,這完成一個提花開口,使緯紗梭子穿過去。這很明顯是垂直提升裝置。由旋轉踏板傳遞控制滑框運動的動力,地綜踏板傳遞控制地綜運動的動力。

東漢時期,王逸在《機婦賦》中寫道:”細軟而聲、紡、序、杼之督也,纖纖靜女,經之絡之,動搖多容,俯仰生姿。” 這描述了織工和提花工在花樓提花機上協同工作的情景。漢代的紡織機已有同步送經紗及卷布的裝置,經紗在織布時能保持一定的張力才能使織布動作運行下去。這種韻律是機械紡織機的始祖。據西周時已出現送經卷布的雛形,到漢代時加以改良,進步不少。王逸ㄍ機婦賦》述 : “滕復回轉”說明織機軸可以旋轉,而期時古圾及、希臘、羅馬還是使用豎立式織機,經線是固定的,沒有”送經”裝置,所以織物成品受織機長度的限制。

《釋名》: “笭辟經絲貫杼中,一間並,一間䟽。䟽者苓苓然,並者歷辟而密也。”原來漢代打緯的工具不單只有梭子,還有控制緯紗密度的”笭辟”,即筘。打緯是把留在梭口內的緯線打緊才能形成下一個梭口。漢代有了梭和筘,意味著投梭技術和打緯動作分開,反映生產速度和質量的提高,造就漢代絲綢可批量生產 。

這部漢代提花機配備兩組不同腳踏,可以梅花間竹的織出平紋和提花紋。這樣做會使成品組織更加鞏固,不易變形。難度更高的花稿的形態更易彰顯。如果沒有加插這平紋的編織,單靠提花的織法,按這複雜精緻的圖紋花稿,成品組織會比較鬆散,其三維穩定性一定不足,影響造形及手感。要突顯提花圖案而又耍維持一定的三維穩定性,梅花間竹地加插平紋編織,比起單單只是提花織法會為較穩定。為了圖案不容易走樣及完成後的手感,相信平紋編織用的緯紗會比提花織的較幼。

完成後的織錦幅寬大約為48釐米,擁有10,470根經線,即每釐米要排219條經紗,在這10,470根經紗的排布中,要把每根經紗按照程式的規定,分別安排穿在84片綜其中之一。另外還有兩個地綜(又稱前綜框),一個穿上奇數經紗,另一個則穿上偶數經紗。要完成穿提花綜框及同時穿上地綜的工作,將是非常精確、複雜和漫長的。

可以想像單單安排84片綜片的厚度已令紡織機有一定的長度。亦即是說要提起最遠的一片綜片的高度,從而令梭口有足夠的高度張開給梭子通過,這要比第一片綜片提起的高很多。這樣對絲本身的彈力有一定的要求,紗被提得越高,其拉力越大,絲就容易弄斷, 所以選擇絲的粗幼及其韌度亦至為重要。同時必要有一人在「花樓」上或旁邊協作提花活動。漢代提花機的「花樓」上有可滑動的吊勾用作繫著所需的綜片。一提一杼,花紋按原先的花稿就慢慢織下來,重複加循環,漂亮的漢錦就完成了。反映當時這部提花織布機的設備及其對精細工序的要求,確實是匠心獨運。

漢代提花織機的傳承

不要以為只需要重複四個步驟200多次,就是這麼簡單就能織出國寶級的絲織品。事實上,背後有著很多前期工夫的。漢提花織機是一種高智能程式化的提花機,具備許多智慧化的元素,並儲存在綜片系統中,它能夠按照精確的程序織出錦緞,這樣的程式是可提高生產效率及簡化紡織工人的工序。這種設備是符合西方工業革命時期所提倡的高效率生產方式,但早在中國漢朝,就已經有機械化紡織工作坊的出現。

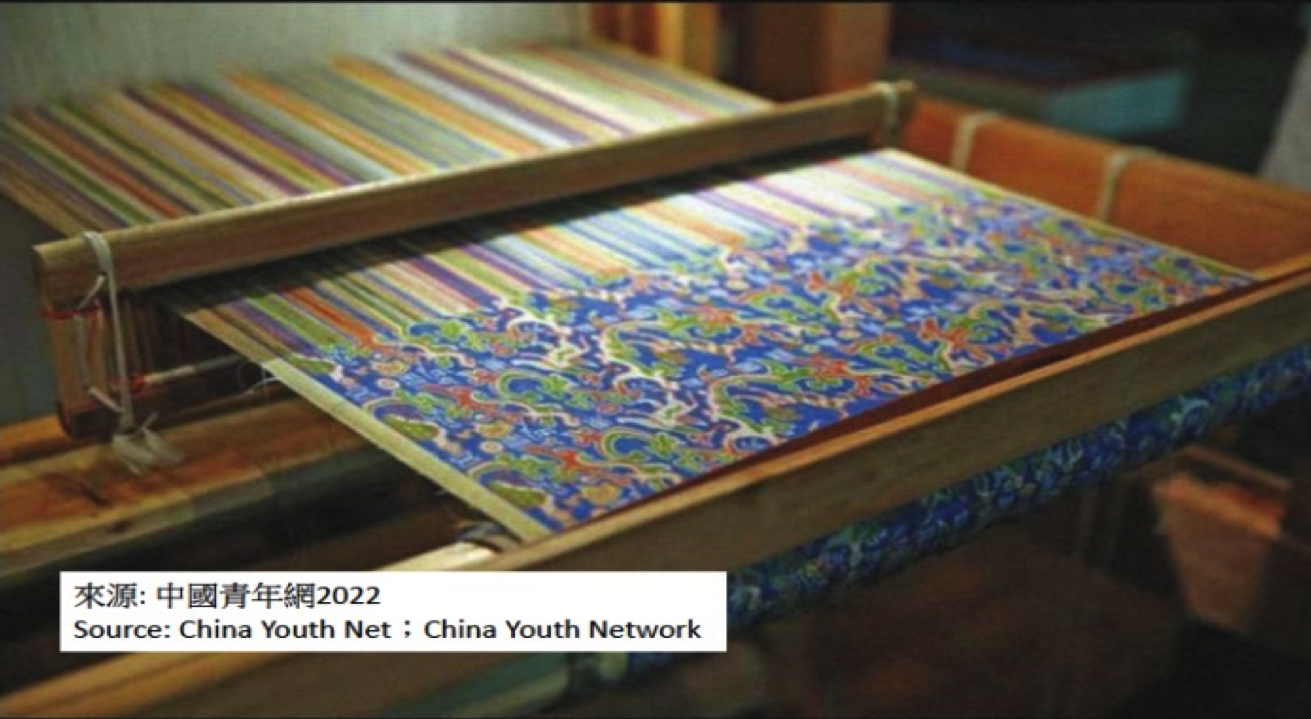

漢代花稿師使用類似現代計算機二進制的編碼方法,編制提花織機的程式。其中,”編稿選綜” 的工序就如同現代的程式編寫。可以製作出”五星出東方利中國” 這樣的錦緞,反映中國古代數學和華夏文化的深厚底蘊,亦表現了紡織業的東方智慧和中華構圖藝術的成就。這台織機可以說是漢代當時的一台計算機。機內所藏的程序,體現中華文化的智慧,這實在使人驚嘆! 漢錦因其美麗獨特的外貌和歷史背景,成功地傳承了中國古代文化光輝一頁。漢代提花機的織造技術不斷提高,成為在生產線上方便使用的工具,推動了世界紡織業的進步。它發揮了承先啟後的重要作用。

這織機同時運用了腳踏和旋轉腳踏雙重的設計,織出了平紋提花的混合織錦,影響後世布藝織法及思維,日後有雙層編織之出現不冇關係。再者,織機上的送經和捲布,滑輪、齒樑和滑框的使用,啟發了唐宋時期的提花織機智慧。腳踏板提綜開口的發明,在紡織史上具有巨大的貢獻。它解放了紡織工的雙手,使他們能專注於投梭和打緯,極大地提高了生產效率。同時,這台提花機填補了中國和世界科技史和紡織史的空白。漢錦織造技術也隨著絲綢的傳播而傳播,對中國文化外傳具有極重要的意義。同時亦印證了成都是絲綢之路的南起點。

漢代的一勾多綜提花機不僅指織機,也指人類在織機的幫助下創造出物質文化的科學和藝術過程。因此,“神機妙算”不僅是指織機和其中的提花程序,還包括了整個創造過程中的機智和智慧。

主要參考文獻

1、黃能馥,陳娟娟:《中國絲綢科技藝術七千年-歷代織綉珍品研究》,北京:中國紡織出版社。

2、趙豐總主編,王樂編著:《中國古代絲綢設計素材圖系-漢唐卷》,杭州:浙江大學出版社。

3、龍博:<成都老官山汉墓出土提花织机的复原研究>,中國絲綢博物館,國絲課堂2020年第16期。

4、龍博:<“五星出東方利中國”漢锦的複製>,中國絲綢博物館,國絲課堂2021年第21期。

5、趙豐、周暘、劉劍 等著:《中國紡織考古與科學研究》 ,上海:上海科學技術出版社。

6、韋黎明、李小瓊編著:《中國的絲綢》,香港:和平圖書有限公司。

7、趙豐、徐錚:《錦綉華服:古代絲網染織術》 ,北京:文物出版社。

8、趙翰生:《中國古代紡織與印染》,北京:中國國際廣播出版社。

9、Feng Zhao, Yi Wang, Qun Luo, Bo Long, Baichun Zhang, Yingchong Xia, Tao Xie, Shunqing Wu & Lin Xiao(2017), The earliest evidence of pattern looms: Han Dynasty tomb models from Chengdu, China, Published online by Cambridge University Press.

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

歡迎留言:

請登入/登記成為會員後留言