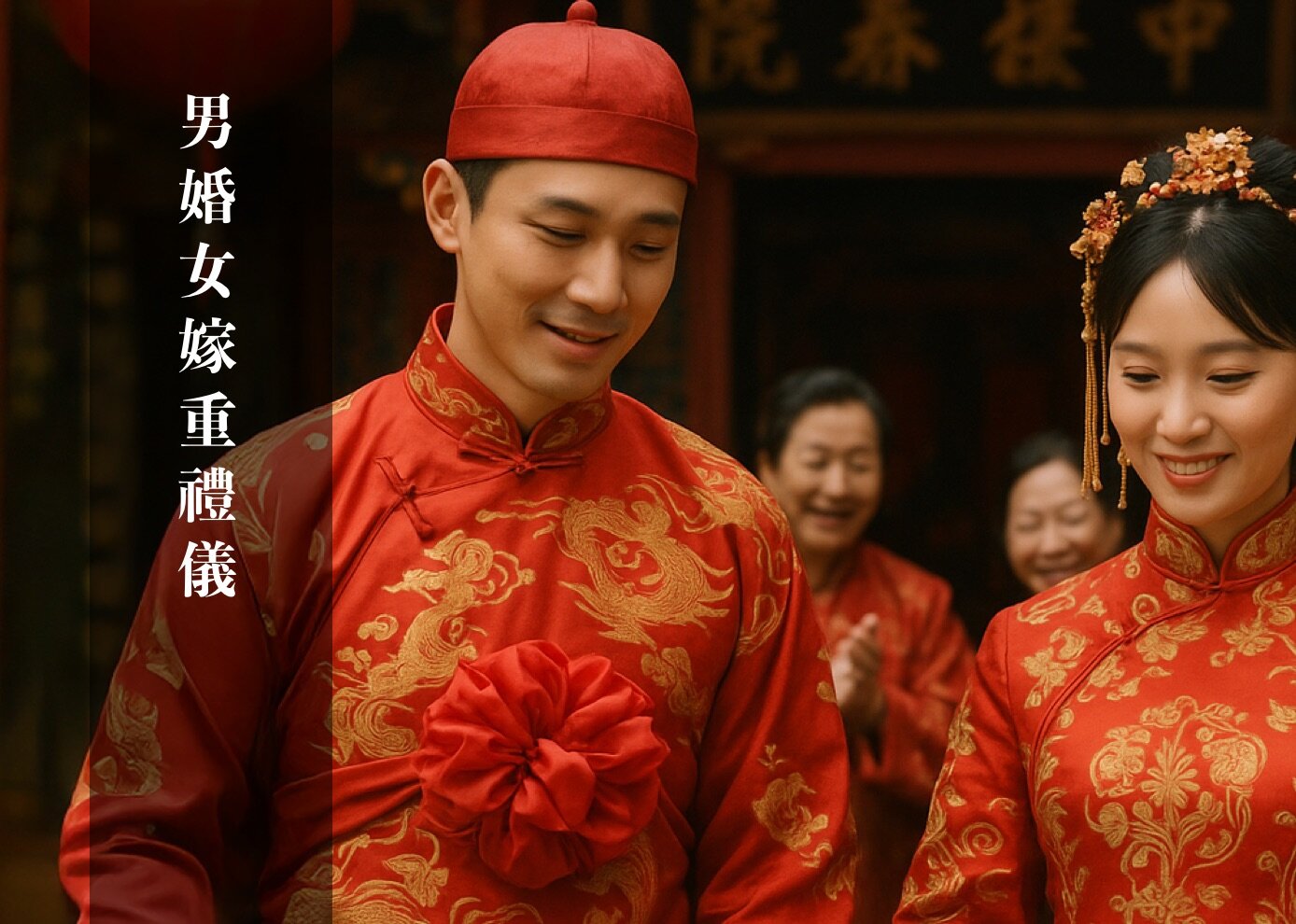

男婚女嫁重禮儀

明媒正娶

中國古代很重視明媒正娶的婚姻形式,提倡有「父母之命,媒妁之言」才符合禮儀。

春秋戰國時期,燕國攻打齊國,齊國太子法章落荒而逃,改姓易名,在莒城太史敫家中當傭工。當時,太史敫的女兒見法章相貌舉止不凡,芳心暗許,兩人更私下訂立婚約。不久,齊國大臣發現太子的下落,擁戴他登基,是為齊襄王。齊襄王即位後,立刻派鼓樂儀仗迎娶太史敫的女兒為王后。當太史敫得知女兒私下與人訂下婚事時,勃然大怒,責罵說︰「女子没有媒妁,自己作主嫁人,這真是太失禮了。」從此與女兒斷絕關係。

從上述故事中可知,媒人在中國古代婚姻禮儀中,擔任著很重要的角色。所謂「男女無媒不交」,成為了男婚女嫁的規範。

婚儀六禮

自周代起,中國就有一套完整的婚姻禮儀,稱為「六禮」,即︰納采、問名、納吉、納徵、請期、親迎。

– 納采︰指男家請媒人到女家正式求婚,得到女方家長應允後,再送上禮物,如雁、鴛鴦、魚、鹿、棉絮、鴨等,它們都有吉祥的象徵意義。

– 問名︰俗稱「討八字」,即男方請媒人到女家詢問女方名字、出生日期、籍貫等,以便回來後占卜婚姻的吉凶。

– 納吉︰男方得知女子之名,即在祖廟占卜,預測婚姻是否吉順。獲得吉兆後,就派人到女家報喜,叫做納吉。納吉之後,婚約算正式確定了。

– 納徵︰指男家向女方呈送禮金、禮餅、禮物等,也就是現今所說的「聘金」、「過大禮」或「大定」。納徵在婚禮程序中,意義重大,它標誌著婚約已經完全成立。

– 請期︰即男家選擇好合婚的吉日後,派人告知女方以徵得其同意。時至今日,人們仍然很著重舉行結婚典禮的日子,往往要由男女雙方仔細商議,俗稱「擇日」、「提日子」。

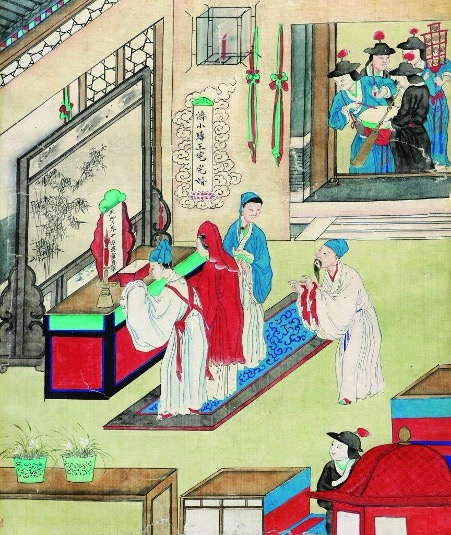

– 親迎︰指新郎親往女家迎娶新娘,這是婚禮中最隆重的儀式。

上述六禮,周代主要是在貴族士大夫階層中實行,一般百姓往往有所精簡變通。但是,這六禮卻成為後代婚姻禮儀的基礎,其主要禮節一直沿用至今,例如︰「過大禮」、「擇日」、「迎親」、「三朝回門」等,其他繁文縟節則被簡化了。

吉祥禮俗

香港是一個中西文化薈萃的地方。不少人舉行婚禮,既穿裙褂,也穿婚紗,將中國和西方的結婚儀式融會貫通,創出獨特的色彩。當中,「吉祥」是婚姻文化的內涵之一,這在一般的婚禮儀節中常可看到。

「上頭」是一個較為常見的婚禮節儀。男女雙方在舉行婚禮時,擇定良辰,儀式須由「好命佬」和「好命婆」主持,並準備尺、鏡及剪刀,即所謂「龍頭鏡、較剪尺」,取其光明繼後之意。「好命佬」和「好命婆」替新人梳頭,一面梳,一面說:

一梳梳到尾,

二梳梳到白髮齊眉,

三梳梳到兒孫滿地……

上頭儀式完成後,象徵新人已步入一個新階段,並祝福他們同偕白首。

「各處鄉情各鄉例」。各地民風民俗不同,各有不同的婚嫁禮儀;可是,它們都有一個共同點,就是祈求男女雙方能長長久久,永結同心。

本文轉載自《文路》2025年3 - 4月號,第44期

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

歡迎留言:

請登入/登記成為會員後留言