中国书法向南洋社会的传播

新加坡与马来西亚书法是随着华人迁居当地而发展起来的一门艺术。二十世纪初至六十年代中期,华人是新加坡和马来西亚最主要的民族,比如新加坡约百分之七十的人口为华人,因此中国传统文化深刻影响着当地居民的意识形态,而华文教育自然备受重视。马来半岛最早的华文教育始于1819年,由南海、番禺、顺德、香山和东莞五县的华人移民所建的五福书院在槟城落成。该书院效仿中国私塾的办学模式,并从中国内地聘请教师来教授华人子弟国文、历史和地理等课程。学生也按照中国习字传统,以描红、临摹等方法学习汉字。

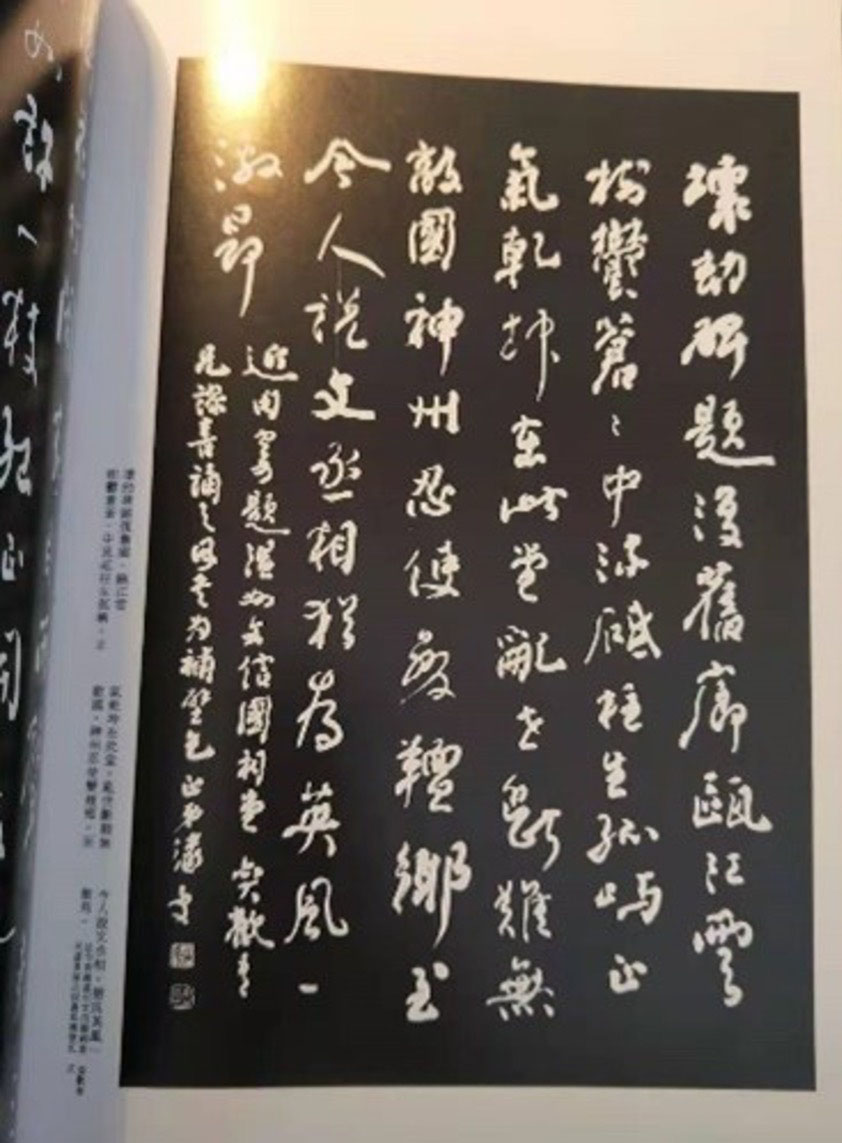

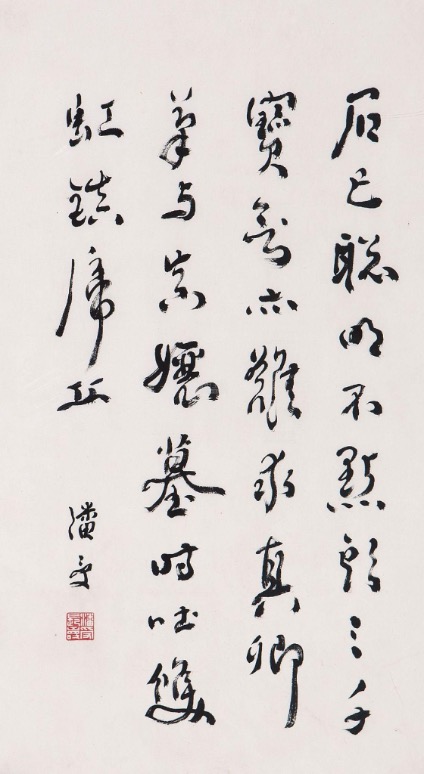

在二三十年代,东南亚艺坛先后兴起「南洋色彩」的新马华侨文艺的自立运动。战后,这种强调地方色彩的文艺观点开始受到普遍重视,并成为在地文艺发展的大势所趋。 1948年出的「马华文艺」提倡与「侨民艺术」论争过后,「马华文艺独立性」的本土立场逐渐占据了主流。潘受书中的「在地性」主要表现在其诗文内容,他在诗歌方面有极高的造诣,并留下了大量作品,出版有《海外卢诗》、《潘受墨迹》等。作为书家及诗人,潘氏自书其诗,在诗歌中寄托了他对周边生活环境的理解和情感。这种直接的抒发没有经过他人的二次加工,是他创作初心的完美再现。

然而,华文书法曾在二十世纪中期陷入困境。新马地区在1957年脱离殖民统治,其政府随即颁布了《1961年教育法令》来限制当地华文教育的发展,因此华文书法发展也受到了严重的影响。被誉为新加坡国宝级书法家的潘受(1911年—1999年)便见证了这段时期新马地区书法发展的起落。潘氏出生于福建南安一个书香世家,后于1930年南渡谋生,初任《叻报》任副刊《椰林》编辑,随后担任新加坡崇正学校校长,毕生致力推动新马地区的华文教育及书法发展。潘氏的书法主要学习颜真卿和虞世南,在其学习书法的过程中继承了颜氏中锋用笔的特征,并且讲究「纵有行,横无列」的章法布局,造就了其浑厚豪迈的书法风格,也对新马地区的书法学习者影响甚大。 (图2)二十世纪末随着中美关系正常化、亚太冷战局势缓解及近代中国经济成功起飞,使的华语的价值重新得到提升,新马政府发起推广华语的措施,令华文书法再度踏入蓬勃的发展时期。

经历了岁月的洗礼,书法的实用功能逐渐式微,但它所承载的艺术价值、社会价值和文化价值却与日俱进。书家把个人精神和内心情调表现在书法之中,从而表达他们对世界的认知和生存的意义。虽然书法始源于中国,但其影响却辐射整个汉文化圈。各国因应其独特的地理环境和历史文化产生出具有民族特色的书风,使的中国书法在亚洲社会发展出百花齐放的现象。在世界各国关系越趋紧密的现象下,我们应跳出固有的知识框架,从更广阔的文化视角去探索书法艺术的多样性和可能性,从而丰富我们对中国书法文化意涵的认识。

参考资料

书籍

1. 谢光辉、陈玉珮:《新加坡、马来西亚华文书法百年史》,广州:济南大学出版社,2013年。

期刊文章

1. 马峰:<华文诗歌中的百年嬗变—评朱文斌《东南亚华文诗歌及其中国性研究》>,《文艺争鸣》,2018年第5期,页155—160 。

学位论文

1. 蔡息园:《潘受的书法艺术》(广州中山大学硕士学位论文,2019年)。

< 原创文章/视频,未经许可,不得转载 >

欢迎留言:

请登入/登记成为会员后留言