中國書法向南洋社會的傳播

新加坡與馬來西亞書法是隨著華人遷居當地而發展起來的一門藝術。二十世紀初至六十年代中期,華人是新加坡和馬來西亞最主要的民族,比如新加坡約百分之七十的人口為華人,因此中國傳統文化深刻影響著當地居民的意識形態,而華文教育自然備受重視。馬來半島最早的華文教育始於1819年,由南海、番禺、順德、香山和東莞五縣的華人移民所建的五福書院在檳城落成。該書院效仿中國私塾的辦學模式,並從中國內地聘請教師來教授華人子弟國文、歷史和地理等課程。學生也按照中國習字傳統,以描紅、臨摹等方法學習漢字。

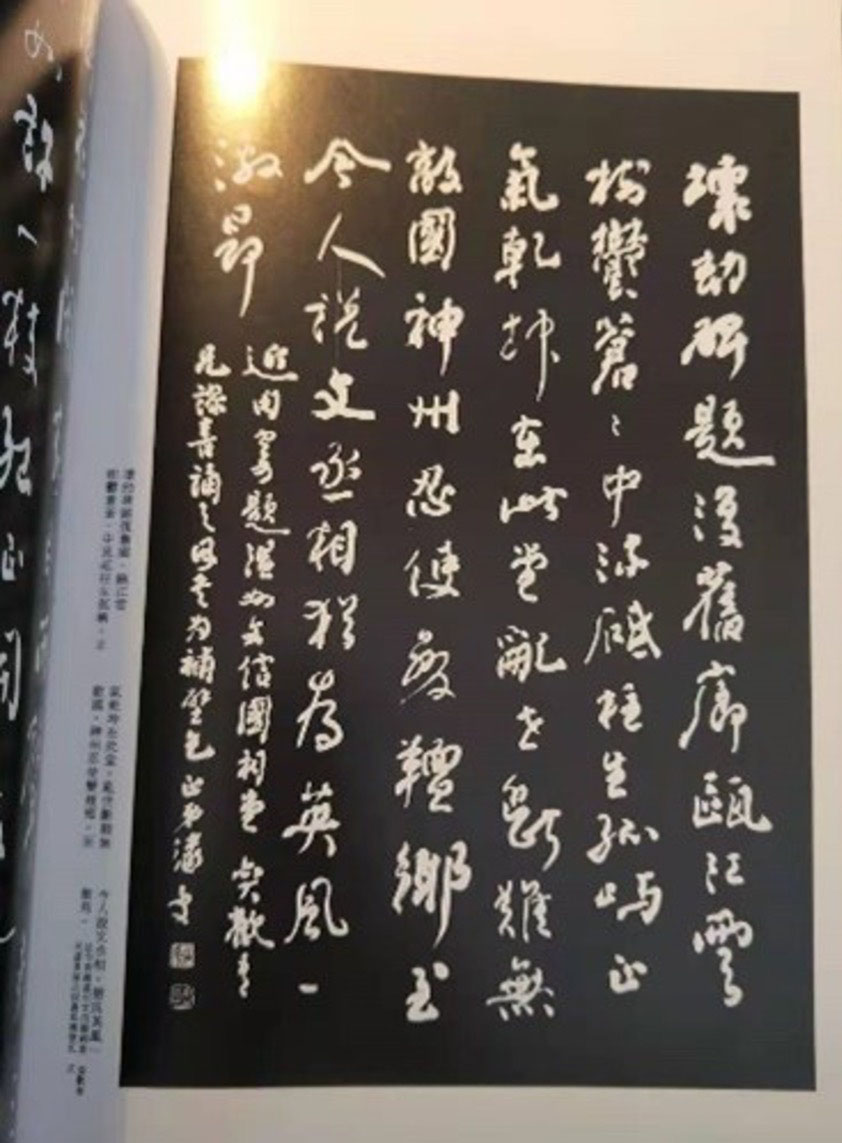

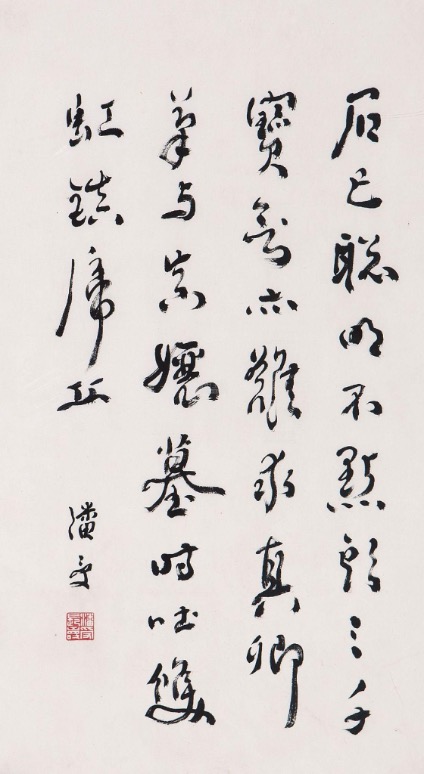

在二三十年代,東南亞藝壇先後興起「南洋色彩」的新馬華僑文藝的自立運動。戰後,這種強調地方色彩的文藝觀點開始受到普遍重視,並成為在地文藝發展的大勢所趨。1948年出的「馬華文藝」提倡與「僑民藝術」論爭過後,「馬華文藝獨立性」的本土立場逐漸佔據了主流。潘受書中的「在地性」主要表現在其詩文內容,他在詩歌方面有極高的造詣,並留下了大量作品,出版有《海外盧詩》、《潘受墨跡》等。作為書家及詩人,潘氏自書其詩,在詩歌中寄託了他對周邊生活環境的理解和情感。這種直接的抒發沒有經過他人的二次加工,是他創作初心的完美再現。

然而,華文書法曾在二十世紀中期陷入困境。新馬地區在1957年脫離殖民統治,其政府隨即頒布了《1961年教育法令》來限制當地華文教育的發展,因此華文書法發展也受到了嚴重的影響。被譽為新加坡國寶級書法家的潘受(1911年—1999年)便見證了這段時期新馬地區書法發展的起落。潘氏出生於福建南安一個書香世家,後於1930年南渡謀生,初任《叻报》任副刊《椰林》编辑,隨後擔任新加坡崇正學校校長,畢生致力推動新馬地區的華文教育及書法發展。潘氏的書法主要學習顏真卿和虞世南,在其學習書法的過程中繼承了顏氏中鋒用筆的特征,並且講究「縱有行,橫無列」的章法佈局,造就了其渾厚豪邁的書法風格,也對新馬地區的書法學習者影響甚大。(圖2)二十世紀末隨著中美關係正常化、亞太冷戰局勢緩解及近代中國經濟成功起飛,使的華語的價值重新得到提升,新馬政府發起推廣華語的措施,令華文書法再度踏入蓬勃的發展時期。

經歷了歲月的洗禮,書法的實用功能逐漸式微,但它所承載的藝術價值、社會價值和文化價值卻與日俱進。書家把個人精神和內心情調表現在書法之中,從而表達他們對世界的認知和生存的意義。雖然書法始源於中國,但其影響卻輻射整個漢文化圈。各國因應其獨特的地理環境和歷史文化產生出具有民族特色的書風,使的中國書法在亞洲社會發展出百花齊放的現象。在世界各國關係越趨緊密的現象下,我們應跳出固有的知識框架,從更廣闊的文化視角去探索書法藝術的多樣性和可能性,從而豐富我們對中國書法文化意涵的認識。

參考資料

書籍

1. 謝光輝、陳玉珮:《新加坡、馬來西亞華文書法百年史》,廣州:濟南大學出版社,2013年。

期刊文章

1. 馬峰:<華文詩歌中的百年嬗變—評朱文斌《東南亞華文詩歌及其中國性研究》>,《文藝爭鳴》,2018年第5期,頁155—160。

學位論文

1. 蔡息園:《潘受的書法藝術》(廣州中山大學碩士學位論文,2019年)。

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

歡迎留言:

請登入/登記成為會員後留言