从佛教「无我」看宋儒「去人欲、存天理」

《老子‧十三章》说:「何谓贵大患若身?吾所以有大患者,为吾有身,及吾无身,吾有何患?」老子这样说,很明显就是自己的一切合理行为,将会受到身体的觉受,或意识欲望所限制。往往「合理」与「道德」敌不过欲望,而作出违背「天理」的行为。故老子得出的结论是「没有了身体,就没有甚麽好可怕!」

所谓「人」,基本上具有两种理解:一是生理人,即贝有种种原始要求的身体的人,其行为乃随着身体的欲望而出发;二是仁人,即孔子所说「成人(仁)」,其行为本诸爱人而出发,即所谓仁者爱人。修仁是要发挥与生俱来的人(仁)性,生活中的一切活动乃可全依仁而出发。

所谓「生理人」,即具有与禽兽无别的欲望追求的生理人(生物性)。孔子、孟子从来没有否定此种生理需求的人,孔子说「饮食男女,人之大欲存焉。」孔子明确指出饮饮食食,即身体五官的享用,及男男女女,即男女之间的爱慕,其终极的要求是繁殖,此亦是身体觉受中最令人有快感的活动。此两种欲望是人类最大的欲望,无可否认,此两种欲望是源于人类原始动物性,与禽兽共通。即一切生物,包括人类,基本欲望是维持生命(饮食)及繁衍下一代(男女)。

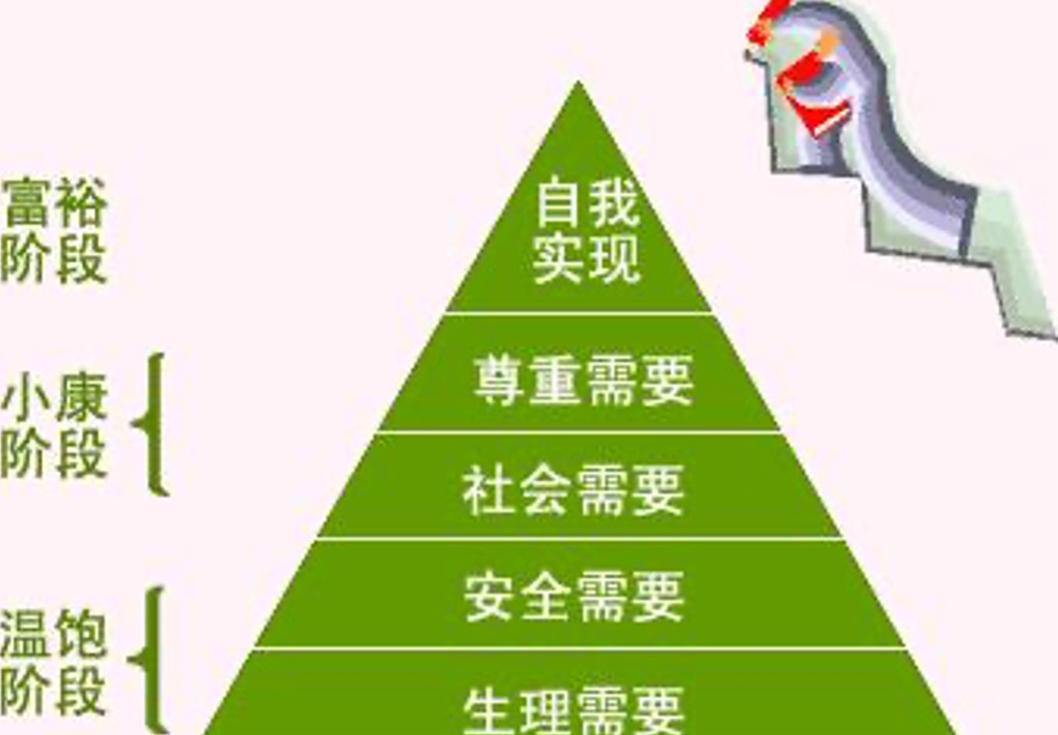

马斯劳在1943年发表的《人类动机的理论》( A Theory of Human Motivation Psychological Review),提出了「需要层次论」1:

(一)人要生存,他的需要能够影响他的行为。只有未满足的需要能够影响

行为,满足了的需要不能充当激励工具。

(二)人的需要按重要性和层次性排成一定的次序,从基本的(如食物和住

房)到複杂的(如自我实现)。

(三)当人的某一级的需要得到最低限度满足后,才会追求高一级的需要,

此逐级上升,成为推动继续努力的内在动力。

〈图一〉的三角金字塔指出人类必须满足生理需要及安全需要,才有动力提升自己的境界。根据此理论,即人类若不能满足生理需要,即无法「自我实现」。当然,马斯劳的学说未必如此稳妥,因为他疏忽了如佛祖、孔子、耶稣、庄子等圣人,为寻求真理而摒弃一切欲望的人。他们亦不必要满足后才提升自己的境界。但此学说却足以说明一般人会在生理需要中打转,得到满足后,才逐步提升。

人类无法摒除的就是基本的欲望,但欲望的存在,却令道者不能进入更高的精神境界。本文希望透过佛家的「无我」观,看看如何成就宋儒提出「去人欲,存天理」的理论。宋代理学有濂、洛、关、闽四派,闽派代表人朱熹集北宋诸贤的大成,本文只取洛派及闽派有关「去人欲,存天理」作出讨论。

先说「我」,佛家认为「我」是由物质及精神所组合而成,即由五蕴结合所形成。五蕴见于《心经》:

「观自在菩萨,行深般若波罗密多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色;色即是空,空即是色,受想行识,亦復如是。」2

又见《杂阿含经》卷二‧五五经:

「所有诸色,若过去,若未来;若内,若外;若粗,若细;若好,若丑;若远,若近:彼一切总说色阴。」3

阴即蕴,是有情众生的五聚。色蕴即物质,身体是由地(骨、肉)、水(血液、唾涎、分泌物等)、火(体温)、风(呼吸)所组成,亦有一说是佔有空间,即「空」。受蕴是感觉,感觉苦和乐。想蕴是取象能力,可以说是记忆物象的能力。行蕴是指受、想、识三蕴外的一切精神活动,如用手去捉、用脚去行,及一切活动的次序与后果考量。识蕴是是认识作用的主体,包括眼、耳、鼻、舌、身、意六识。除色蕴属物质外,其馀四蕴均是精神层面。

「无我」(梵文:Anātman/Nirātman),是佛教思想之一,亦是修行的一种境界。无我是否定客观物质的主体性,否定自我思维的真实性。分「人无我」及「法无我」。所谓「人无我」,是说人身不外是由五蕴组成,即色(形质)、受(感觉)、想(观念)、行(行动)、识(意识)五种元素。五蕴合则成,散则灭,没有常恆自在的主体性。即这个肉身无非是因缘和合而成,其呈现亦是因缘而已。

「法无我」是认为色、受、想、行、识等五类都是由因缘和合而生,因时因地因缘而生,也无常恆坚实的自体。即一切客观存在物,及一切规律法则、原理等等人类确认为是实在的东西,亦不过是因缘而生。故此,「我」存在万法当中,其实不着一法。为何人类会纠缠于五蕴中?就是因为「四识住」,所谓「四识住」就是有情的情识,在色上留恋,贪恋着在情绪、认知、意志等的觉受与记忆,故执我执我所,流转生死洪流而不自觉。《杂阿含经卷三‧六四经》言「识不住东方、南北西方,四维上下,除欲、见法、涅槃」,意思是说能不住物质、不住精神,即可见法、涅槃。

无论是「人无我」或「法无我」,都提到因缘(梵语:hetupratyaya)及五蕴。先是解释因缘,丁福保《佛学大辞典》有如下解释:

「一物之生,亲与强力者为因,疏添弱力者为缘。例如种子为因,雨露农夫等为缘。此因缘和合而生米。大乘入愣伽经二曰:「一切法因缘生。」愣严经二曰:「彼外道等,常说自然,我说因缘。」长水之愣严经疏一之上曰:「佛教因缘为宗,以佛圣教自浅至深,说一切法,不出因缘二字。」维摩经佛国品注:「什曰:力强为因,力弱为缘。肇曰:前后相生因也,现相助成缘也。诸法要因缘相假,然后成立。」止观五下曰:「招果为因,缘名缘由。」辅行一之三曰:「亲生为因,疏助为缘。」【又】梵语尼陀那之译意。十二部经之一。又云缘起。【又】四缘之一。因即缘之意。此非因与缘各别而论,亲因即名为缘。俱舍论七,谓:「因缘者,五因之性。」六因中,除能作因,馀五因虽总为因缘,而唯识论七唯名同类因为因缘。六因四缘及十二因缘」

龙树《中论》,提出四缘,即因缘、次第缘、缘缘、因上缘。因缘即引生自果的原因,因缘对所生果有决定性,故又称「亲因」或「真因」。4次第缘,又称等无间缘,人们的前念是后念的原因,前念既灭,后念继生,二念体用同等,二念无间,故前念为后念的等无间缘。5缘缘,又称所缘缘,前「缘」字有攀缘的意思,即心识对境能起作用,「所缘缘」即「能缘心」,如无「所缘境」这条件,即无心识的「能缘」作用。6增上缘是指一种事物对于其他事物有助长其生长或阻碍之力。7而《杂阿含经》载佛言:

「我忆宿命,未成正觉时,独一静处,专精禅思,作是念:何法有,故老死有?何法缘,故老死有?」

佛是要理解甚麽理由,会产生「老死」,故原始佛教提出「缘生法」及「缘起法」。「缘起法」即因缘法。因缘之解释众多,本文以「十二因缘」为讨论重心。「因」有产生、动力、本身因素的意思,故佛家称之「种子」。有「因」就有「果」,倘若因缘不成熟,果就不出现。「缘」8是客观条件及附带条件,包括环境、对象、人物、事情,受众即时心态等等。第一因全是哲学家最难理解的问题,佛将之归纳为「无明」,无明而产生「行」。当然,破除无明,即一切自然明明白白,亦不会流转于生死洪流中。由「无明」始,而产生的各种感受与行为,称「十二因缘」即「缘生法」。

《增一阿含经》说佛悟十二因缘(梵文:dvādaśāvgapratītya-samutpāda),因悲悯众生而解说十二因缘。《阿含经》所说根本佛教之基本教义,即:无明(梵文: avidyā)、行(梵文: sajskāra)、识(梵文: vijñāna)、名色(梵文: nāma-rūpa)、六处(梵文: sad-āyatana)、触(梵文: sparśa)、受(梵文: vedanā)、爱(梵文: trsnā)、取(梵文: upādāna)、有(梵文: bhava)、生(梵文: jāti)、老死(梵文: jarā-marana)。

十二因缘的内涵9:

(一)无明:一切法无我,众生不知,生一切烦恼。

(二)行:能造作,发动“身”、“口”、“意”业行。有了业行,就自然产生轮转生死的业力。行亦可分为善、恶和无记三种性质。

(三)识:精神统一的总体,有明瞭、认识和分别的意思,是心对境象认知和执持的功能,有分别能力。

(四)名色:是指心识所缘的六境(色、声、香、味、触、法)。“名”即精神作用的法境,而“色”即色、声、香、味、触的物质境象。包括主观的精神和客观的物质。

(五)六入:即眼、耳、鼻、舌、身、意的六根。与六境合为十二处,乃心识凭藉而生起之处,故又名“六入处”。

(六)触:即根(六根)、境(六境)、识(六识)三者和合、接触而生起的觉知。

(七)受:从接触而生起的感受,对不喜欢产生“苦受”、 而喜欢的产生“乐受”和不苦不乐的“捨受”。 从识到受,是现在五果。

(八)爱:爱乃心对外境生乐受起染着不捨的依恋、贪爱和执着。

(九)取:从爱而生起的行为。爱之越切,执取越强,以致对所爱生起渴求而不辞劳倦的执持和索取。对五欲起追求心,曰贪取;产生我见或边见等,曰见取。

(十)有:即存在、生存之意。有爱取,就会造业(身、口、意);有了业,就引生未来的存在。“有”在此亦指“三有”,即三种存在的状态 —— 欲界、色界和无色界。

(十一) 生:当业的因缘成熟,就会有新的生命出现,故名为生。生亦有活跃、演变、不断成长和老化的含义,一切痛苦忧患随生而来。

(十二) 老死 :有了“生”,就自然有老、病、死和忧悲苦恼随 着。「生」与「老死」是未来二果。

由五蕴所聚,顺十二因缘而流转轮回大河,难以超拔。五蕴无非是指色与心的结合。即精神世界与物质世界的聚合,因而产生种种法。众生误认其中的「我」是不需要依赖众缘而独立自存的个体,可以随业而流转。众生就执着,以为真有个「我」存在,故称「人执」。而「无我」就是说世间没有不需要依赖众缘而能独立存在,永恆不变的个体或实体。其实这个「我」,不能自主,随业随缘而转。能做到认清「无我」,就能超脱轮回。

「人无我」,又称「补特伽罗无我」,是指众生不断起惑造业,流转六趣之中,福报高则天人,低则畜生、地狱。当中无法自主,故称「无我」。可是,众生误认有个「我」存在。

「法无我」,是指世间每一事物都有自身的规律,众生能分辨万物、是因为法本身具有其特徵所决定。一切法是因缘生,因缘灭,无实体,故「法无我」。「人」「法」皆空,我未空,则烦恼生;法未空,执淨境,起所知障。故佛教归纳总论,以「空」解释无我、无法。

《佛光电子大辞典》解释「二无我」:

「即人无我与法无我。又称人空、法空,或我法二空。(一)人无我,了知人身乃五蕴假和合,实无自主自在之我体。是为小乘之观道,以断烦恼障而得涅槃。(二)法无我,了知诸法因缘所生,实无自性实体。乃大乘菩萨之观道,以断所知障而得菩萨。彻知此理之智慧,称为二无我智。〔愣伽经卷一〕」

如何从「无我」得到证境?《金刚经‧第三品大乘正宗分》说:

「佛告须菩提:『诸菩萨摩诃萨应如是降伏其心!所有一切众生之类:若卵生、若胎生、若湿生、若化生;若有色、若无色;若有想、若无想、若非有想非无想,我皆令入无馀涅槃而灭度之。如是灭度无量无数无边众生,实无众生得灭度者。何以故?须菩提!若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相,即非菩萨。』」10

佛说过去世度无量众生,实无度一人,这说以逻辑观来看是绝对矛盾,因为「有」等于「无」,物理现象是不成立的。如从证境来看,我们要先知四相是甚麽?四相有指是四种不同的证境,如(明)一如11,有谓是心识对外境或自我的执掌着,如寿者相,自以及为人生经验丰富,地位尊崇,而产生执着或傲慢心。我认为佛这样说是因为所有众生皆有自己的因缘而成就,所谓佛或菩萨者,只是助缘。

又《金刚经‧第六品正信希有分》:

「…是诸众生无復我相、人相、众生相、寿者相;无法相,亦无非法相。何以故?是诸众生若心取相,则为着我人众生寿者。若取法相,即着我人众生寿者。何以故?若取非法相,即着我人众生寿者,是故不应取法,不应取非法。以是义故,如来常说:'汝等比丘,知我说法,如筏喻者;法尚应舍,何况非法!」12

这一节阐述无「四相」,无「法相」,亦无「非法相」,若执着「相」或「法」,是不能成就。此节与「人无我」、「法无我」相应。所生四相,只是误认是证境,当达至无「四相」时,就是证悟时,故佛说:「若以色求我,以声音求我,是人行邪道,不得见如来!」,为何「不得见如来」?因为只要有个「我」存在,无论在色或识的层面,都是执着,不可能证道。故度无量众生,是无量众生因缘成熟,应该得度。同样,若认为一切无为法、有为法等,中间是有个「我」存在,是不可能证道。

无论是佛家、儒家或道家或任何宗派的的成就者,同样遇到一个问题,就是「欲望」挥之不去。身体的愉佚,眼、耳、鼻、舌、身的触觉享受,是实实在在的感觉。意识方面的不能自控,如仇恨、怨怼、性幻想、情感发洩等等都是人身不能自主的反应。当行者、梵行者下决心要完整自己的心口意时,困难痛苦就出现。我常说孔子知道「饮食男女,人之大欲存焉!」不单是观察所得,而是自身领悟所得。当然,很多朋友说我不要冤枉先圣,但不是自身感受,不能如此下定论。

宋代儒学发展至不得不变的时代,汉儒偏重章节训诂的学风,已发展至尽头。继而是以阐释命理、谈性说命的学风就展开了。「理」、「气」之论,「性」、「命」之学渐次发展。「去人欲,存天理」的论点,应运而生,然而这论点与佛家「无我」有相同之处,好使我们知道,东方、西方圣人贤者,所遇的自身困难,大致一样。

「去人欲,存天理」最早的出处是(宋)程颐解释〈损卦〉卦辞:

「先王制其本者,天理也。后人流于末者,人欲也,损之义,损人欲以復天理而已。」

其后程门高棣南宋朱熹更广而应之:

「臣闻人主所以制天下之事者本乎一心,而心之所主,又有天理人欲之异,二者一分,而公私邪正之涂判矣。盖天理者,此心之本然,循之则其心公而且正;人欲者,此心之疾疢,循之则其心私且邪。 」(《朱子文集‧延和奏札二》)

又《四书集注‧孟子》:

「仁义根于人心之固有,天理之公也;利心生于物我之相形,人欲之私也。循天理,则不求利而自无不利;殉人欲,则求利未得而害己随之。」

又《 朱子语类》卷十三:

「人之一心,天理存,则人欲亡;人欲胜,则天理灭。未有天理人欲夹杂者。学者须要于此体认省察之。 」「学者须是革尽人欲,複尽天理,方始是学。 」

宋儒主张「存理去欲」,认为理是宇宙本源。理与欲是对立体,互不兼存。我们要先看孔孟如何看待欲望?孔曰成仁,孟曰取义,这是孔门两大道德支柱。要达至仁的境界,要反躬求诸己。人虽有仁的根器,可惜受利欲所薰染,时生疑惑,故孔子曰「克己復礼为仁」,「苟志于仁,无恶也」,「君子无终食之间违仁,颠沛必于是,造次必于是」。子曰「回也,其心三月不违仁。」,由是观之,安贫乐道亦是修练的一种方法。儒家说的修炼是达至「仁」者的境界,这与无我有甚麽关係?先看看孟子论修仁的过程或方法:

1.〈公孙丑上〉:「仁者如射,射者正己而后发,发而不中,不怨胜己者,反求诸己而已矣。」

2.〈离娄下〉:「君子所以异于人者,以其存心也,君子以仁存心,以礼存心。仁者爱人,有礼者敬人;爱人者恆爱之,敬人者恆敬。有人于此,其待我心横逆,则君子必自反也。」

3.〈尽心上〉:「万物皆备于我矣,反身而诚,乐莫大焉,强恕而行,求仁莫近焉。」

4.〈尽心上〉:「尊德乐义,则可以嚣嚣矣。故士穷不失义,达不离道。穷不失义,故士得己焉;达不离道,故民不失望焉。古之人,得志,泽加于民;不得志,脩身见于世。穷则独善其身,达则兼善天下。」

第1,2引文是论及心性,「反求诸己」,即看看自己的问题在哪裡?是自我检视的行为。「仁者爱人」是指达至仁者境界的人,必然呈现内心对世界世人的爱。孟子认为人有四端,「仁、义、礼、智」,是与生俱,人行恶,是失去本心即「放心」。修仁,就是「求其放心」。第3是悟道境界,「万物皆备于我」,是知道世间一切均有他存在的理由和价值。第4节是人的穷与达,与「道」无关,对一切外境不起分别心。

在「无我」境界中,知道身体的六种觉受,当中是因缘而成。达与不达亦是因缘,即孔子说我有三畏中的畏天命,天命就是连孔子也不能预计的命运。「无我」令人产生最大的误会是以为是世界无我,甚麽都不重要。但我们要知道,觉受是的的确确存在的,我们要面对他,而且要清楚当中是没有一个「我」存在。这与《大学》所说,不谋而合:

「所谓诚其意者,毋自欺也。如恶恶臭,如好好色。此之谓自谦,故君子必慎其独也……此谓诚于中,形于外,故君子必慎其独也。」

「恶恶臭,好好色」是人身体机能感觉的自然反应,无所谓对或错,但不要沉溺其中。故儒家提出「诚明」、「慎独」等修行方法,去减低欲望的困扰。

发展至宋代,提出「天理」与「人欲」的对立情态,二者存其一。朱熹解释天理是:

i. 「天有春夏秋冬,地有金木水火,人有仁义礼智,皆以四者相为用也。 」

ii. 「理者有条理,仁义礼智皆有之。 」

iii. 「大而天地万物,小而起居食息,皆太极阴阳之理也。 」

iv. 「至于一草一木昆虫之微,亦各各有理。 」

v. 「天地之间,有理有气,理者也,形而上之道也,生物之本也。 」

vi. 「天下万物当然之则便是理。 」

vii. 「世间之物,无不有理,皆须格过。 」

viii. 「天下之理,终而複始,所以恒而不穷。恒,非一定之谓也,一定则不能恒矣。惟随时变异,乃常道也。天地常久之道,天下常久之理。非知道者孰能识之? 」

ix. 「有此理,便有此天地;若无此理,便亦无天地,无人无物,都无该载了!有理,便有气流行,发育万物。 」

x. 「理只是这一个。道理则同,其分不同。君臣有君臣之理,父子有父子之理。 」

xi. 「理,只是一个理。理举着,全无欠阙。且如言着仁,则都在仁上;言着诚,则都在诚上;言着忠恕,则都在忠恕上;言着忠信,则都在忠信上。只为只是这个道理,自然血脉贯通」。

根据上列的解释,我们大概知道朱熹所言的天理,包括自然界运作,生物成长规律,人性的秉懔,物与物及人与物之间的影响,人伦关係等都属于「天理。」天理是规律、是准则、是人情、是物理、是秩序。朱氏无非是强调「心」之外,还有一个「理」。此处已很明显与传统儒家想,发展善性,有点出入。孟子提倡「求其放心」,将上天付与我们的四端,扩而充之,则可以保四海。就「心」上而言,如「万物皆备于我,反身而诚」。(《孟子.尽心上》) 「尽其心者,知其性也;知其性,则知天矣。存其心,养其性,所以事天也。」《孟子.尽心上》明确把《中庸》里面代表天道的「诚」进一步内化于主体的「心」,从「心」上言。「诚」非外在,「心」本有之。「诚」与「心」,两者实际上是一而二、二而一的,由此,《中庸》「诚」所具有天道意义被孟子赋予了内在于主体的「心」,「心」同时也具有作为天道本体的意味。如此,则朱氏指出心外一个「理」是与孟子的理论有出入。

实然,宋明两代大儒多曾细读佛家经典,在修仁的过程中,有意无意之间,将佛家的一些理论渗入自己的学说内,例如「养心莫过于寡欲」。可是,孔门从不否定欲望,慎独、思诚等修炼工夫,是在节制人欲上,求其合乎人情,但宋代的修持工夫已接近带宗教性质。然则,朱氏说的心就是「有我」,「无我」就是理,以佛家角度看宋儒的「去人欲,存天理」,应该是成立的。但又何以要去人欲?

宋人袁采13说:

「饮食,人之所欲,而不可无也,非理求之,则为饕为馋;男女,人之所欲,而不可无也,非理狎之,则为奸为淫;财物,人之所欲,而不可无也,非理得之,则为盗为贼。人惟纵欲,则争端起而狱讼兴......」

袁氏解释饮食男女都是在天理之内,人之欲是不可无,但不是以理而求之,则是纵欲,非理求之,则成盗贼。

至此,我們大概有個結論,宋儒的「去人欲,存天理」,與孟子的心學,有所出入。大學的條目,從格物致知到止於至善,就是修行的漸次步驟與境界。「至善」的境界是純然為著別人,毫無私心,我想這個就是「無我境界」的一種顯示。亞里斯多德說人生的目的就是追求幸福,所謂幸福是實踐道德,「靈魂依著自身的理性與外在習俗、教養的熏培使自己逐步的去符合所謂的完美德行,而在這個實踐的過程中,也就是幸福」。

我們不能至善是受困於物欲,包括身體六種覺受的享受(眼、耳、鼻、舌、身、意)。同時,亦受身體感覺的困擾,道教稱「我累」,包括榮譽、利益、金錢、地位,社會尊重,自滿自大與自覺有成就,類似佛家的貪、嗔、癡、慢、疑。

修道就是要將外緣所觸發的欲望降到最低,使之能到達完滿的道德境界,即越接近神,越臻至完善道理境界,這亦是追求精神世界時的痛苦與矛盾。如果確認「人無我」、「法無我」,則去人欲是能成就的。

所謂「無我」,並不是無感覺,佛成就了,肯定已證「無我」境,但佛慈悲。以至佛陀割肉餵鷹及被哥利王節節肢解等,都是沒有怨恨,只有憐憫,這與「去人欲,存天理」,純然配合宇宙天理,在物,則陰陽互動,在人,則盡人倫至善之極。

原载于《新亚论丛》第十五期,台北:万卷楼,2014。

注释:

1.网址:wiki.mbalib.com/zh-tw/ (2014年3月24日)

2.《佛教十三经‧般若波罗蜜多心经》,北京:国际文化出版社,1993,页185。

3.转引自印顺《佛学概论》,台湾竹北:正闻出版社,民国87年,页58。

4.弘学:《佛学概论》,成都:四川出版社,2012年,页342

5.同上注,页343。

6.同上注。

7.同上注,页344。

8.所谓「因缘」,有多种解释,现引《瑜伽师地论》五十一卷所载,作参考:「云何因缘?谓诸色根、根依、及识,此二、略说能持一切诸法种子。随逐色根,有诸色根种子、及馀色法种子、一切心心法等种子。若随逐识;有一切识种子、及馀无色法种子、诸色根种子所馀色法种子。当知所馀色法自性,唯自种子之所随逐。除大种色。由大种色、二种种子所随逐故。谓大种种子、及造色种子。即此所立随逐差别种子相续,随其所应,望所生法,是名因缘。復次若诸色根、及自大种,非心心法种子所随逐者;入灭尽定,入无想定,生无想天,后时不应识等更生。然必更生。是故当知心心所种子,随逐色根。以此为缘,彼得更生。復次若诸识、非色种子所随逐者;生无色界异生,从彼寿尽业尽没已,还生下时,色无种子,应不更生。然必更生。是故当知诸色种子,随逐于识。以此为缘,色法更生。又云:復次此所建立种子道理,当知且依未建立阿赖耶识圣教而说。若已建立阿赖耶识;当知略说诸法种子,一切皆依阿赖耶识。又彼诸法,若未永断,若非所断;随其所应,所有种子随逐应知。」

9.参考张培峰:《佛教常识》,台北:联经出版,2012年,页165-166及2011年香港会考《佛学》科参考资料。

10.《佛教十三经‧金刚般若波罗蜜经》,北京:国际文化出版社,1993,页162。

11.(明)一如《三藏法数》:「我相者,谓众生于涅槃之理,心有所证,而其有所证取之心,执着不忘,认之为我,名为我相。经云:是故证取方现我体。是也。(梵语涅槃,华言灭度。)…人相者,比前我相已进一步,虽不復认证为我,而犹存悟我之心,名为人相。经云:悟己超过一切证者,名为人相。是也。…众生相者,比前人相已进一步,谓虽已超过我人之相,犹存了证了悟之心,名众生相。经云:但诸众生,了证了悟,皆为我人而我人相所不及者,存有所了,名众生相。是也。…寿命相者,比前众生相已进一步,谓心照清淨,于前众生相中,所存了悟之心,虽已觉知超过,然犹存能觉之知,如彼命根,潜续于内,名寿命相。经云:觉所了者,不离尘故。是也。

12.《佛教十三经‧金刚般若波罗蜜经》,北京:国际文化出版社,1993,页164。

13.袁采,字君载,衢州人。宋朝学者、官员。孝宗隆兴元年(1163年)进士,官至监登闻鼓院。淳熙五年(1178年),任乐清县令,任内重建县学,纂修《乐清县誌》十卷。官至监登闻鼓院。曾实地考察雁盪山,撰《雁盪山记》。着有《袁氏世范》等。《袁氏世范》成为关于礼仪的重要读物。

< 原创文章/视频,未经许可,不得转载 >

欢迎留言:

请登入/登记成为会员后留言