從佛教「無我」看宋儒「去人欲、存天理」

《老子‧十三章》說:「何謂貴大患若身?吾所以有大患者,為吾有身,及吾無身,吾有何患?」老子這樣說,很明顯就是自己的一切合理行為,將會受到身體的覺受,或意識欲望所限制。往往「合理」與「道德」敵不過欲望,而作出違背「天理」的行為。故老子得出的結論是「沒有了身體,就沒有甚麼好可怕!」

所謂「人」,基本上具有兩種理解:一是生理人,即貝有種種原始要求的身體的人,其行為乃隨著身體的欲望而出發;二是仁人,即孔子所說「成人(仁)」,其行為本諸愛人而出發,即所謂仁者愛人。修仁是要發揮與生俱來的人(仁)性,生活中的一切活動乃可全依仁而出發。

所謂「生理人」,即具有與禽獸無別的欲望追求的生理人(生物性)。孔子、孟子從來沒有否定此種生理需求的人,孔子說「飲食男女,人之大欲存焉。」孔子明確指出飲飲食食,即身體五官的享用,及男男女女,即男女之間的愛慕,其終極的要求是繁殖,此亦是身體覺受中最令人有快感的活動。此兩種欲望是人類最大的欲望,無可否認,此兩種欲望是源於人類原始動物性,與禽獸共通。即一切生物,包括人類,基本欲望是維持生命(飲食)及繁衍下一代(男女)。

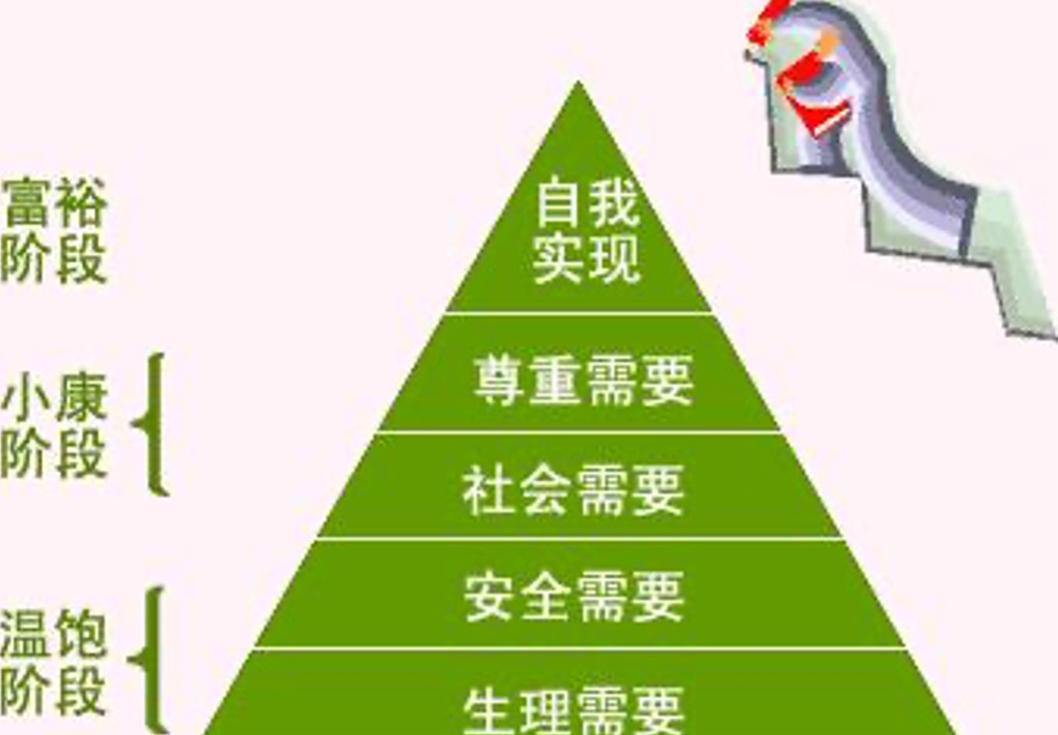

馬斯勞在1943年發表的《人類動機的理論》( A Theory of Human Motivation Psychological Review),提出了「需要層次論」1:

(一)人要生存,他的需要能夠影響他的行為。只有未滿足的需要能夠影響

行為,滿足了的需要不能充當激勵工具。

(二)人的需要按重要性和層次性排成一定的次序,從基本的(如食物和住

房)到複雜的(如自我實現)。

(三)當人的某一級的需要得到最低限度滿足後,才會追求高一級的需要,

此逐級上升,成為推動繼續努力的內在動力。

〈圖一〉的三角金字塔指出人類必須滿足生理需要及安全需要,才有動力提升自己的境界。根據此理論,即人類若不能滿足生理需要,即無法「自我實現」。當然,馬斯勞的學說未必如此穩妥,因為他疏忽了如佛祖、孔子、耶穌、莊子等聖人,為尋求真理而摒棄一切欲望的人。他們亦不必要滿足後才提升自己的境界。但此學說卻足以說明一般人會在生理需要中打轉,得到滿足後,才逐步提升。

人類無法摒除的就是基本的欲望,但欲望的存在,卻令道者不能進入更高的精神境界。本文希望透過佛家的「無我」觀,看看如何成就宋儒提出「去人欲,存天理」的理論。宋代理學有濂、洛、關、閩四派,閩派代表人朱熹集北宋諸賢的大成,本文只取洛派及閩派有關「去人欲,存天理」作出討論。

先說「我」,佛家認為「我」是由物質及精神所組合而成,即由五蘊結合所形成。五蘊見於《心經》:

「觀自在菩薩,行深般若波羅密多時,照見五蘊皆空,度一切苦厄。舍利子,色不異空,空不異色;色即是空,空即是色,受想行識,亦復如是。」2

又見《雜阿含經》卷二‧五五經:

「所有諸色,若過去,若未來;若內,若外;若粗,若細;若好,若醜;若遠,若近:彼一切總說色陰。」3

陰即蘊,是有情眾生的五聚。色蘊即物質,身體是由地(骨、肉)、水(血液、唾涎、分泌物等)、火(體溫)、風(呼吸)所組成,亦有一說是佔有空間,即「空」。受蘊是感覺,感覺苦和樂。想蘊是取象能力,可以說是記憶物象的能力。行蘊是指受、想、識三蘊外的一切精神活動,如用手去捉、用腳去行,及一切活動的次序與後果考量。識蘊是是認識作用的主體,包括眼、耳、鼻、舌、身、意六識。除色蘊屬物質外,其餘四蘊均是精神層面。

「無我」(梵文:Anātman/Nirātman),是佛教思想之一,亦是修行的一種境界。無我是否定客觀物質的主體性,否定自我思維的真實性。分「人無我」及「法無我」。所謂「人無我」,是說人身不外是由五蘊組成,即色(形質)、受(感覺)、想(觀念)、行(行動)、識(意識)五種元素。五蘊合則成,散則滅,沒有常恆自在的主體性。即這個肉身無非是因緣和合而成,其呈現亦是因緣而已。

「法無我」是認為色、受、想、行、識等五類都是由因緣和合而生,因時因地因緣而生,也無常恆堅實的自體。即一切客觀存在物,及一切規律法則、原理等等人類確認為是實在的東西,亦不過是因緣而生。故此,「我」存在萬法當中,其實不著一法。為何人類會糾纏於五蘊中?就是因為「四識住」,所謂「四識住」就是有情的情識,在色上留戀,貪戀著在情緒、認知、意志等的覺受與記憶,故執我執我所,流轉生死洪流而不自覺。《雜阿含經卷三‧六四經》言「識不住東方、南北西方,四維上下,除欲、見法、涅槃」,意思是說能不住物質、不住精神,即可見法、涅槃。

無論是「人無我」或「法無我」,都提到因緣(梵語:hetupratyaya)及五蘊。先是解釋因緣,丁福保《佛學大辭典》有如下解釋:

「一物之生,親與強力者為因,疏添弱力者為緣。例如種子為因,雨露農夫等為緣。此因緣和合而生米。大乘入楞伽經二曰:「一切法因緣生。」楞嚴經二曰:「彼外道等,常說自然,我說因緣。」長水之楞嚴經疏一之上曰:「佛教因緣為宗,以佛聖教自淺至深,說一切法,不出因緣二字。」維摩經佛國品註:「什曰:力強為因,力弱為緣。肇曰:前後相生因也,現相助成緣也。諸法要因緣相假,然後成立。」止觀五下曰:「招果為因,緣名緣由。」輔行一之三曰:「親生為因,疏助為緣。」【又】梵語尼陀那之譯意。十二部經之一。又云緣起。【又】四緣之一。因即緣之意。此非因與緣各別而論,親因即名為緣。俱舍論七,謂:「因緣者,五因之性。」六因中,除能作因,餘五因雖總為因緣,而唯識論七唯名同類因為因緣。六因四緣及十二因緣」

龍樹《中論》,提出四緣,即因緣、次第緣、緣緣、因上緣。因緣即引生自果的原因,因緣對所生果有決定性,故又稱「親因」或「真因」。4次第緣,又稱等無間緣,人們的前念是後念的原因,前念既滅,後念繼生,二念體用同等,二念無間,故前念為後念的等無間緣。5緣緣,又稱所緣緣,前「緣」字有攀緣的意思,即心識對境能起作用,「所緣緣」即「能緣心」,如無「所緣境」這條件,即無心識的「能緣」作用。6增上緣是指一種事物對於其他事物有助長其生長或阻礙之力。7而《雜阿含經》載佛言:

「我憶宿命,未成正覺時,獨一靜處,專精禪思,作是念:何法有,故老死有?何法緣,故老死有?」

佛是要理解甚麼理由,會產生「老死」,故原始佛教提出「緣生法」及「緣起法」。「緣起法」即因緣法。因緣之解釋眾多,本文以「十二因緣」為討論重心。「因」有產生、動力、本身因素的意思,故佛家稱之「種子」。有「因」就有「果」,倘若因緣不成熟,果就不出現。「緣」8是客觀條件及附帶條件,包括環境、對象、人物、事情,受眾即時心態等等。第一因全是哲學家最難理解的問題,佛將之歸納為「無明」,無明而產生「行」。當然,破除無明,即一切自然明明白白,亦不會流轉於生死洪流中。由「無明」始,而產生的各種感受與行為,稱「十二因緣」即「緣生法」。

《增一阿含經》說佛悟十二因緣(梵文:dvādaśāvgapratītya-samutpāda),因悲憫眾生而解說十二因緣。《阿含經》所說根本佛教之基本教義,即:無明(梵文: avidyā)、行(梵文: sajskāra)、識(梵文: vijñāna)、名色(梵文: nāma-rūpa)、六處(梵文: sad-āyatana)、觸(梵文: sparśa)、受(梵文: vedanā)、愛(梵文: trsnā)、取(梵文: upādāna)、有(梵文: bhava)、生(梵文: jāti)、老死(梵文: jarā-marana)。

十二因緣的內涵9:

(一)無明:一切法無我,眾生不知,生一切煩惱。

(二)行:能造作,發動“身”、“口”、“意”業行。有了業行,就自然產生輪轉生死的業力。行亦可分為善、惡和無記三種性質。

(三)識:精神統一的總體,有明瞭、認識和分別的意思,是心對境象認知和執持的功能,有分別能力。

(四)名色:是指心識所緣的六境(色、聲、香、味、觸、法)。“名”即精神作用的法境,而“色”即色、聲、香、味、觸的物質境象。包括主觀的精神和客觀的物質。

(五)六入:即眼、耳、鼻、舌、身、意的六根。與六境合為十二處,乃心識憑藉而生起之處,故又名“六入處”。

(六)觸:即根(六根)、境(六境)、識(六識)三者和合、接觸而生起的覺知。

(七)受:從接觸而生起的感受,對不喜歡產生“苦受”、 而喜歡的產生“樂受”和不苦不樂的“捨受”。 從識到受,是現在五果。

(八)愛:愛乃心對外境生樂受起染著不捨的依戀、貪愛和執著。

(九)取:從愛而生起的行為。愛之越切,執取越強,以致對所愛生起渴求而不辭勞倦的執持和索取。對五欲起追求心,曰貪取;產生我見或邊見等,曰見取。

(十)有:即存在、生存之意。有愛取,就會造業(身、口、意);有了業,就引生未來的存在。“有”在此亦指“三有”,即三種存在的狀態 —— 欲界、色界和無色界。

(十一) 生:當業的因緣成熟,就會有新的生命出現,故名為生。生亦有活躍、演變、不斷成長和老化的含義,一切痛苦憂患隨生而來。

(十二) 老死 :有了“生”,就自然有老、病、死和憂悲苦惱隨 著。「生」與「老死」是未來二果。

由五蘊所聚,順十二因緣而流轉輪回大河,難以超拔。五蘊無非是指色與心的結合。即精神世界與物質世界的聚合,因而產生種種法。眾生誤認其中的「我」是不需要依賴眾緣而獨立自存的個體,可以隨業而流轉。眾生就執著,以為真有個「我」存在,故稱「人執」。而「無我」就是說世間沒有不需要依賴眾緣而能獨立存在,永恆不變的個體或實體。其實這個「我」,不能自主,隨業隨緣而轉。能做到認清「無我」,就能超脫輪回。

「人無我」,又稱「補特伽羅無我」,是指眾生不斷起惑造業,流轉六趣之中,福報高則天人,低則畜生、地獄。當中無法自主,故稱「無我」。可是,眾生誤認有個「我」存在。

「法無我」,是指世間每一事物都有自身的規律,眾生能分辨萬物、是因為法本身具有其特徵所決定。一切法是因緣生,因緣滅,無實體,故「法無我」。「人」「法」皆空,我未空,則煩惱生;法未空,執淨境,起所知障。故佛教歸納總論,以「空」解釋無我、無法。

《佛光電子大辭典》解釋「二無我」:

「即人無我與法無我。又稱人空、法空,或我法二空。(一)人無我,了知人身乃五蘊假和合,實無自主自在之我體。是為小乘之觀道,以斷煩惱障而得涅槃。(二)法無我,了知諸法因緣所生,實無自性實體。乃大乘菩薩之觀道,以斷所知障而得菩薩。徹知此理之智慧,稱為二無我智。〔楞伽經卷一〕」

如何從「無我」得到證境?《金剛經‧第三品大乘正宗分》說:

「佛告須菩提:『諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心!所有一切眾生之類:若卵生、若胎生、若濕生、若化生;若有色、若無色;若有想、若無想、若非有想非無想,我皆令入無餘涅槃而滅度之。如是滅度無量無數無邊眾生,實無眾生得滅度者。何以故?須菩提!若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相,即非菩薩。』」10

佛說過去世度無量眾生,實無度一人,這說以邏輯觀來看是絕對矛盾,因為「有」等於「無」,物理現象是不成立的。如從證境來看,我們要先知四相是甚麼?四相有指是四種不同的證境,如(明)一如11,有謂是心識對外境或自我的執掌著,如壽者相,自以及為人生經驗豐富,地位尊崇,而產生執著或傲慢心。我認為佛這樣說是因為所有眾生皆有自己的因緣而成就,所謂佛或菩薩者,只是助緣。

又《金剛經‧第六品正信希有分》:

「…是諸眾生無復我相、人相、眾生相、壽者相;無法相,亦無非法相。何以故?是諸眾生若心取相,則為著我人眾生壽者。若取法相,即著我人眾生壽者。何以故?若取非法相,即著我人眾生壽者,是故不應取法,不應取非法。以是義故,如來常說:'汝等比丘,知我說法,如筏喻者;法尚應舍,何況非法!」12

這一節闡述無「四相」,無「法相」,亦無「非法相」,若執著「相」或「法」,是不能成就。此節與「人無我」、「法無我」相應。所生四相,只是誤認是證境,當達至無「四相」時,就是證悟時,故佛說:「若以色求我,以聲音求我,是人行邪道,不得見如來!」,為何「不得見如來」?因為只要有個「我」存在,無論在色或識的層面,都是執著,不可能證道。故度無量眾生,是無量眾生因緣成熟,應該得度。同樣,若認為一切無為法、有為法等,中間是有個「我」存在,是不可能證道。

無論是佛家、儒家或道家或任何宗派的的成就者,同樣遇到一個問題,就是「欲望」揮之不去。身體的愉佚,眼、耳、鼻、舌、身的觸覺享受,是實實在在的感覺。意識方面的不能自控,如仇恨、怨懟、性幻想、情感發洩等等都是人身不能自主的反應。當行者、梵行者下決心要完整自己的心口意時,困難痛苦就出現。我常說孔子知道「飲食男女,人之大欲存焉!」不單是觀察所得,而是自身領悟所得。當然,很多朋友說我不要冤枉先聖,但不是自身感受,不能如此下定論。

宋代儒學發展至不得不變的時代,漢儒偏重章節訓詁的學風,已發展至盡頭。繼而是以闡釋命理、談性說命的學風就展開了。「理」、「氣」之論,「性」、「命」之學漸次發展。「去人欲,存天理」的論點,應運而生,然而這論點與佛家「無我」有相同之處,好使我們知道,東方、西方聖人賢者,所遇的自身困難,大致一樣。

「去人欲,存天理」最早的出處是(宋)程頤解釋〈損卦〉卦辭:

「先王制其本者,天理也。後人流於末者,人欲也,損之義,損人欲以復天理而已。」

其後程門高棣南宋朱熹更廣而應之:

「臣聞人主所以制天下之事者本乎一心,而心之所主,又有天理人欲之異,二者一分,而公私邪正之塗判矣。蓋天理者,此心之本然,循之則其心公而且正;人欲者,此心之疾疢,循之則其心私且邪。 」(《朱子文集‧延和奏劄二》)

又《四書集注‧孟子》:

「仁義根于人心之固有,天理之公也;利心生於物我之相形,人欲之私也。循天理,則不求利而自無不利;殉人欲,則求利未得而害己隨之。」

又《 朱子語類》卷十三:

「人之一心,天理存,則人欲亡;人欲勝,則天理滅。未有天理人欲夾雜者。學者須要于此體認省察之。 」「學者須是革盡人欲,複盡天理,方始是學。 」

宋儒主張「存理去欲」,認為理是宇宙本源。理與欲是對立體,互不兼存。我們要先看孔孟如何看待欲望?孔曰成仁,孟曰取義,這是孔門兩大道德支柱。要達至仁的境界,要反躬求諸己。人雖有仁的根器,可惜受利欲所薰染,時生疑惑,故孔子曰「克己復禮為仁」,「苟志於仁,無惡也」,「君子無終食之間違仁,顛沛必於是,造次必於是」。子曰「回也,其心三月不違仁。」,由是觀之,安貧樂道亦是修練的一種方法。儒家說的修煉是達至「仁」者的境界,這與無我有甚麼關係?先看看孟子論修仁的過程或方法:

1.〈公孫丑上〉:「仁者如射,射者正己而後發,發而不中,不怨勝己者,反求諸己而已矣。」

2.〈離婁下〉:「君子所以異於人者,以其存心也,君子以仁存心,以禮存心。仁者愛人,有禮者敬人;愛人者恆愛之,敬人者恆敬。有人於此,其待我心橫逆,則君子必自反也。」

3.〈盡心上〉:「萬物皆備於我矣,反身而誠,樂莫大焉,強恕而行,求仁莫近焉。」

4.〈盡心上〉:「尊德樂義,則可以囂囂矣。故士窮不失義,達不離道。窮不失義,故士得己焉;達不離道,故民不失望焉。古之人,得志,澤加於民;不得志,脩身見於世。窮則獨善其身,達則兼善天下。」

第1,2引文是論及心性,「反求諸己」,即看看自己的問題在哪裡?是自我檢視的行為。「仁者愛人」是指達至仁者境界的人,必然呈現內心對世界世人的愛。孟子認為人有四端,「仁、義、禮、智」,是與生俱,人行惡,是失去本心即「放心」。修仁,就是「求其放心」。第3是悟道境界,「萬物皆備於我」,是知道世間一切均有他存在的理由和價值。第4節是人的窮與達,與「道」無關,對一切外境不起分別心。

在「無我」境界中,知道身體的六種覺受,當中是因緣而成。達與不達亦是因緣,即孔子說我有三畏中的畏天命,天命就是連孔子也不能預計的命運。「無我」令人產生最大的誤會是以為是世界無我,甚麼都不重要。但我們要知道,覺受是的的確確存在的,我們要面對他,而且要清楚當中是沒有一個「我」存在。這與《大學》所說,不謀而合:

「所謂誠其意者,毋自欺也。如惡惡臭,如好好色。此之謂自謙,故君子必慎其獨也……此謂誠於中,形於外,故君子必慎其獨也。」

「惡惡臭,好好色」是人身體機能感覺的自然反應,無所謂對或錯,但不要沉溺其中。故儒家提出「誠明」、「慎獨」等修行方法,去減低欲望的困擾。

發展至宋代,提出「天理」與「人欲」的對立情態,二者存其一。朱熹解釋天理是:

i. 「天有春夏秋冬,地有金木水火,人有仁義禮智,皆以四者相為用也。 」

ii. 「理者有條理,仁義禮智皆有之。 」

iii. 「大而天地萬物,小而起居食息,皆太極陰陽之理也。 」

iv. 「至於一草一木昆蟲之微,亦各各有理。 」

v. 「天地之間,有理有氣,理者也,形而上之道也,生物之本也。 」

vi. 「天下萬物當然之則便是理。 」

vii. 「世間之物,無不有理,皆須格過。 」

viii. 「天下之理,終而複始,所以恒而不窮。恒,非一定之謂也,一定則不能恒矣。惟隨時變異,乃常道也。天地常久之道,天下常久之理。非知道者孰能識之? 」

ix. 「有此理,便有此天地;若無此理,便亦無天地,無人無物,都無該載了!有理,便有氣流行,發育萬物。 」

x. 「理只是這一個。道理則同,其分不同。君臣有君臣之理,父子有父子之理。 」

xi. 「理,只是一個理。理舉著,全無欠闕。且如言著仁,則都在仁上;言著誠,則都在誠上;言著忠恕,則都在忠恕上;言著忠信,則都在忠信上。只為只是這個道理,自然血脈貫通」。

根據上列的解釋,我們大概知道朱熹所言的天理,包括自然界運作,生物成長規律,人性的秉懍,物與物及人與物之間的影響,人倫關係等都屬於「天理。」天理是規律、是準則、是人情、是物理、是秩序。朱氏無非是強調「心」之外,還有一個「理」。此處已很明顯與傳統儒家想,發展善性,有點出入。孟子提倡「求其放心」,將上天付與我們的四端,擴而充之,則可以保四海。就「心」上而言,如「萬物皆備於我,反身而誠」。(《孟子.盡心上》) 「盡其心者,知其性也;知其性,則知天矣。存其心,養其性,所以事天也。」《孟子.盡心上》明確把《中庸》裏面代表天道的「誠」進一步內化於主體的「心」,從「心」上言。「誠」非外在,「心」本有之。「誠」與「心」,兩者實際上是一而二、二而一的,由此,《中庸》「誠」所具有天道意義被孟子賦予了內在於主體的「心」,「心」同時也具有作為天道本體的意味。如此,則朱氏指出心外一個「理」是與孟子的理論有出入。

實然,宋明兩代大儒多曾細讀佛家經典,在修仁的過程中,有意無意之間,將佛家的一些理論滲入自己的學說內,例如「養心莫過於寡欲」。可是,孔門從不否定欲望,慎獨、思誠等修煉工夫,是在節制人欲上,求其合乎人情,但宋代的修持工夫已接近帶宗教性質。然則,朱氏說的心就是「有我」,「無我」就是理,以佛家角度看宋儒的「去人欲,存天理」,應該是成立的。但又何以要去人欲?

宋人袁采13說:

「飲食,人之所欲,而不可無也,非理求之,則為饕為饞;男女,人之所欲,而不可無也,非理狎之,則為奸為淫;財物,人之所欲,而不可無也,非理得之,則為盜為賊。人惟縱欲,則爭端起而獄訟興......」

袁氏解釋飲食男女都是在天理之內,人之欲是不可無,但不是以理而求之,則是縱欲,非理求之,則成盜賊。

至此,我們大概有個結論,宋儒的「去人欲,存天理」,與孟子的心學,有所出入。大學的條目,從格物致知到止於至善,就是修行的漸次步驟與境界。「至善」的境界是純然為著別人,毫無私心,我想這個就是「無我境界」的一種顯示。亞里斯多德說人生的目的就是追求幸福,所謂幸福是實踐道德,「靈魂依著自身的理性與外在習俗、教養的熏培使自己逐步的去符合所謂的完美德行,而在這個實踐的過程中,也就是幸福」。

我們不能至善是受困於物欲,包括身體六種覺受的享受(眼、耳、鼻、舌、身、意)。同時,亦受身體感覺的困擾,道教稱「我累」,包括榮譽、利益、金錢、地位,社會尊重,自滿自大與自覺有成就,類似佛家的貪、嗔、癡、慢、疑。

修道就是要將外緣所觸發的欲望降到最低,使之能到達完滿的道德境界,即越接近神,越臻至完善道理境界,這亦是追求精神世界時的痛苦與矛盾。如果確認「人無我」、「法無我」,則去人欲是能成就的。

所謂「無我」,並不是無感覺,佛成就了,肯定已證「無我」境,但佛慈悲。以至佛陀割肉餵鷹及被哥利王節節肢解等,都是沒有怨恨,只有憐憫,這與「去人欲,存天理」,純然配合宇宙天理,在物,則陰陽互動,在人,則盡人倫至善之極。

原載於《新亞論叢》第十五期,台北:萬卷樓,2014。

註釋:

1.網址:wiki.mbalib.com/zh-tw/ (2014年3月24日)

2.《佛教十三經‧般若波羅蜜多心經》,北京:國際文化出版社,1993,頁185。

3.轉引自印順《佛學概論》,台灣竹北:正聞出版社,民國87年,頁58。

4.弘學:《佛學概論》,成都:四川出版社,2012年,頁342

5.同上註,頁343。

6.同上註。

7.同上註,頁344。

8.所謂「因緣」,有多種解釋,現引《瑜伽師地論》五十一卷所載,作參考:「云何因緣?謂諸色根、根依、及識,此二、略說能持一切諸法種子。隨逐色根,有諸色根種子、及餘色法種子、一切心心法等種子。若隨逐識;有一切識種子、及餘無色法種子、諸色根種子所餘色法種子。當知所餘色法自性,唯自種子之所隨逐。除大種色。由大種色、二種種子所隨逐故。謂大種種子、及造色種子。即此所立隨逐差別種子相續,隨其所應,望所生法,是名因緣。復次若諸色根、及自大種,非心心法種子所隨逐者;入滅盡定,入無想定,生無想天,後時不應識等更生。然必更生。是故當知心心所種子,隨逐色根。以此為緣,彼得更生。復次若諸識、非色種子所隨逐者;生無色界異生,從彼壽盡業盡沒已,還生下時,色無種子,應不更生。然必更生。是故當知諸色種子,隨逐於識。以此為緣,色法更生。又云:復次此所建立種子道理,當知且依未建立阿賴耶識聖教而說。若已建立阿賴耶識;當知略說諸法種子,一切皆依阿賴耶識。又彼諸法,若未永斷,若非所斷;隨其所應,所有種子隨逐應知。」

9.參考張培峰:《佛教常識》,台北:聯經出版,2012年,頁165-166及2011年香港會考《佛學》科參考資料。

10.《佛教十三經‧金剛般若波羅蜜經》,北京:國際文化出版社,1993,頁162。

11.(明)一如《三藏法數》:「我相者,謂眾生於涅槃之理,心有所證,而其有所證取之心,執著不忘,認之為我,名為我相。經云:是故證取方現我體。是也。(梵語涅槃,華言滅度。)…人相者,比前我相已進一步,雖不復認證為我,而猶存悟我之心,名為人相。經云:悟己超過一切證者,名為人相。是也。…眾生相者,比前人相已進一步,謂雖已超過我人之相,猶存了證了悟之心,名眾生相。經云:但諸眾生,了證了悟,皆為我人而我人相所不及者,存有所了,名眾生相。是也。…壽命相者,比前眾生相已進一步,謂心照清淨,於前眾生相中,所存了悟之心,雖已覺知超過,然猶存能覺之知,如彼命根,潛續於內,名壽命相。經云:覺所了者,不離塵故。是也。

12.《佛教十三經‧金剛般若波羅蜜經》,北京:國際文化出版社,1993,頁164。

13.袁采,字君載,衢州人。宋朝學者、官員。孝宗隆興元年(1163年)進士,官至監登聞鼓院。淳熙五年(1178年),任樂清縣令,任內重建縣學,纂修《樂清縣誌》十卷。官至監登聞鼓院。曾實地考察雁盪山,撰《雁盪山記》。著有《袁氏世范》等。《袁氏世范》成為關於禮儀的重要讀物。

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

歡迎留言:

請登入/登記成為會員後留言