淺談茶禪一味

午後,朋友邀約茶約,緩步來到雅靜的茶室,選了一抹陽光溫暖著的淡綠色沙發坐下,品啜香茶,心情安頓,放鬆愜意。茶師身後的精小茶掛“茶禪一味”引起我的好奇,問朋友:“茶禪一味如何理解呢?”“有如飲水,各有領悟。”帶著疑問探究有了一些淺顯的理解,分享給大家,以求抛磚引玉。

只要愛喝茶的人都知道“茶禪一味”,要想理解先簡單地瞭解一下儒釋道思想對中國茶文化的影響。中國茶文化的精神注入了儒釋道思想。源於道家的浪漫 ,核心為儒家積極入世 ,發展在佛家淡泊寂靜,借品茶體驗清和 、廉潔 、善美的生活意趣。

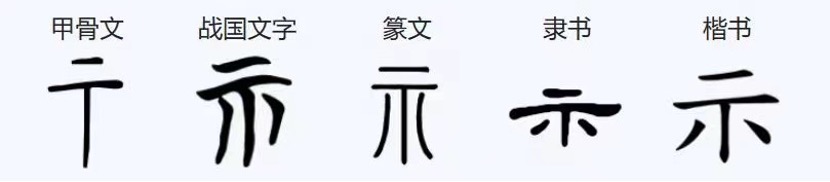

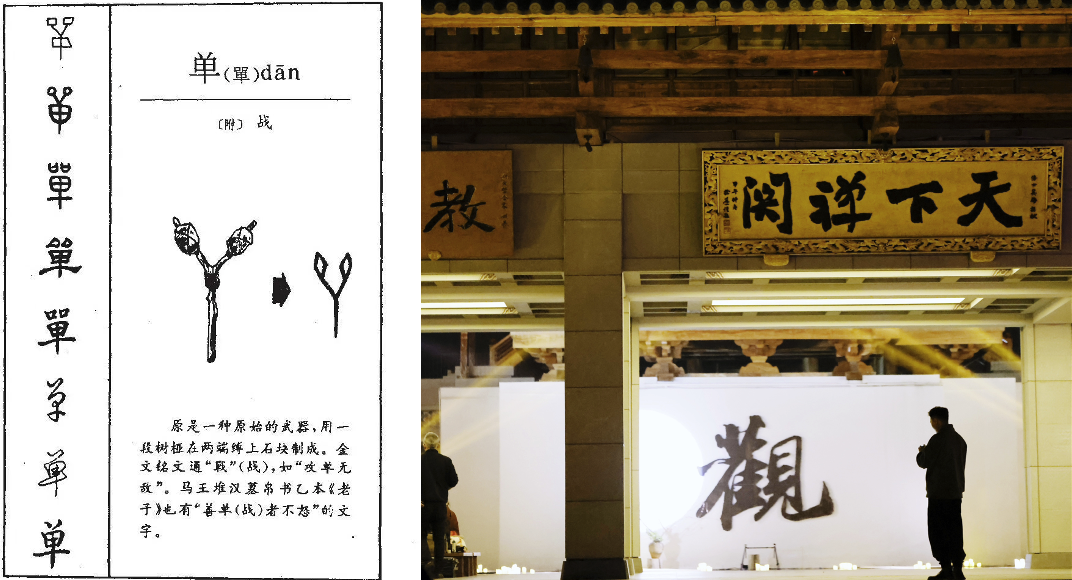

什麼是“禪”?樓宇烈說:“說他難懂也難懂、易懂也易懂。”“禪”左邊是示,代表古代祭祀的供桌,與神主祭祀有關。右邊“單”象形字,字的來源是古代狩獵工具的形狀,是古代戰爭中重要的武器,也是我們小時候玩的彈弓。“單”與狩獵戰爭有關。有單獨,無雜念的意思。綜上所述“禪”有盛大祭奠、祭天求神、祈福、求平安的意思。“禪”鳩摩羅什(343-413)譯為思維修,是思維活動的修持,玄奘(602-664)譯為靜慮,是一種靜坐靜思悟心性的方式。

禪的起源,與釋迦摩尼(與孔子同一個時代)有關。靈山法會上釋迦摩尼拈花示眾,眾弟子不解其意,只有迦葉尊者破顏微笑得到真傳,這就是禪的起源,也是“拈花一笑”的典故。南朝時期禪宗菩提達摩東渡中國傳入禪宗心法,六祖慧能開創南禪,促使禪宗進一步中國化。

茶禪的遇見,要從漢朝說起,四川蒙頂,吳理真首創 “佛茶一家”,成為中國歷史上寺廟第一位植茶人,後人稱他為甘露禪師。佛教傳至大唐逐漸本土化,有了很多的清規戒律,戒酒、午後不進食。修禪打坐時茶能提神去瞌睡,成了僧侶打坐的必需品,另外一方面禪需要大眾都能接受 ,需要共同認知的一個載體介入 ,於是茶就成了僧人的首選 。懷海禪師(720-814)將飲茶納入佛教《百丈清規 》,僧人植茶、制茶納入農禪,飲茶納入寺院茶禮。晚唐飲茶普及,禪僧遊學盛行,以茶為媒與文人士大夫交流,思想交融。是“茶禪一味”的思想形成的基礎。宋代圓悟克勤(1063-1135)以禪宗的觀念思辨,來品味茶的無窮奧妙,揮毫寫下了“茶禪一味”。古德禪師說:“挑水擔柴,無非是道;行住坐臥,無不是禪。”如今禪已經超越了宗教的範疇,成為一種文化和生活。日本榮西高僧(1141-1215)把“茶禪一味〞帶回國成為茶道,傳入英國成了浪漫的下午茶。下午4:00,安娜公爵夫人準備了一壺紅茶和點心,邀請好友共用來自遙遠的東方紅茶皇后祁門蘭香的的味道。

在禪門中,最為人熟知的便是趙州從諗禪師(778-897)的“吃茶去”公案,人稱他為 “趙州古佛 ”。他常與四方來的學者道以 “吃茶去”。說的是有兩位僧人來到的趙州觀音院,問趙州禪師:“何為禪?”禪師問一位僧人:“以前來過嗎?〞回答:“沒有。”趙州禪師說:“吃茶去。”再問另外一位僧人:“來過嗎?”“來過。”禪師說:“吃茶去。”引領的人奇怪問:“來過的和沒來過的都去吃茶去?”趙州禪師對監院說:“吃茶去。”沒來過的喝茶有體驗,喝過茶的有所思考,監院要通過喝茶有所領悟。“吃茶去”見仁見智,無論行為與心態體現著吃茶去的禪理,自從趙州禪師留下“吃茶去”的公案,茶和禪的關係變得更密切起來。禪是素樸的、自然的、和諧的,飲茶的趣味也是如此。茶中有禪,禪中有茶。生活即是禪,禪便是悟生活。

蘇軾(1037-1101)有詩:“茶筍盡禪味,松杉真法音。”“茶禪一味”以儒家精神為內核的中國茶文化,接納了禪宗文化 ,而禪宗文化外化載體是茶文化。一茶一禪 ,兩種文化有同有別,一物一心、有形無形、一呼一吸拿起放下、陰陽和合、心心相印 。 茶禪一味,是一種生活,更是一種境界。

初夏,小溪山石玲蘭花,燃一支香,布一方杜鵑花紋樣茶席,泡一杯蒙頂甘露,香煙嫋嫋,漂漂散散自在灑脫,東山鐘響,吃茶去。

參考資料 :

書籍

1. 李潤生:《禪宗公案》(臺北:方廣文化事業有限公司,2016年)。

2. 王玲:《中國茶文化》(北京:九州出版社,2009年)。

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

歡迎留言:

請登入/登記成為會員後留言