近代通商口岸與區域國別問題研究

——以汕頭為中心

謝湜1 歐陽琳浩2

(1、中山大學歷史人類學研究中心;2、廣東省社會科學院海洋史研究中心)

“區域”和“國別”是較常用的研究手段和分析框架,兩者雖然具有不同的內涵,但也存在一些重疊之處。作為人文地理單位,“區域”由人的活動構成,同時也因人的活動而發生變化。因此,如何看待“區域”,自然要視乎人的活動和認知而定。隨著近代以來民族國家的形成,國別的分野開始在人的活動中產生重要影響。在不同的人看來,區域和國別可能具有不同的意涵。對於當代研究者而言,按國別分類是常用的研究方法或視角。從研究者的身份出發,區域既有屬於民族國家範疇之內的區域,也有屬於民族國家範疇之外的區域。在國別方面,既有以美國為主導的區域研究範式,也有以中國為本位的“區域與國別研究”的指涉。1研究者有自身的身份認同自然無可厚非,中國的區域研究強調從中國的視角出發更是現實所需。然而,在研究過程中,研究對象的活動以及他們對區域和國別的認知同樣值得我們重視。程美寶指出,“長期以來,從華人的視角出發,‘華南—南洋’自成一域,閩粵人群活躍此間,不會時常感受到現實的異邦或己國的存在,自身亦會藉著文字、禮儀和宗教在所屬社群中建立對‘中華’的認同”。2

從地域社會傳統角度考察人群長期形成的區域國別認知,並不意味著淡化歷時性的變化,譬如閩粵華人有關“區域”的這種認識,在近代隨著中國通商口岸的開放也產生了變化。中國東南沿海地區因條約而開放的通商口岸,成為溝通海內外網絡的重要節點,通過這些節點,中國沿海地區與海外各地在人員、物資、信息等方面的聯系變得極為密切。更重要的是,閩粵華人直接介入了通商口岸近代都市化的建設歷程,他們的區域國別認知在其參與城市空間再生產的過程中既發揮作用,又受到影響。就19世紀末至20世紀上半葉生活在閩粵地區的人群而言,他們很容易感受到自己生活在一個與海外世界緊密聯系的網絡之中。3可以說,近代通商口岸的發展,以一種具體歷史進程的方式,將“區域”和“國別”兩個學理性範疇很自然地聯結起來。近代閩粵人群對於區域的認知,超越了國別的界限,這種特別的國別區域認知如何在近代以來通商口岸的歷史中呈現,通商口岸的社會文化又如何受到這種區域國別認知的影響,值得我們進一步探討。基於跨地域人群這種特別的區域國別認知,本文試圖以汕頭為中心,探討近代時期亞洲區域網絡內通商口岸城市的作用和意義,以及區域網絡及其中的人群活動如何對城市的發展和演變產生影響。

明清時期,中國東南沿海地區與東南亞各地延續了早已存在的貿易往來。閩粵海商集團的崛起,推動了15世紀初海外華商經貿網絡的初步形成。4與此同時,由於明王朝的海禁政策而滯留在東南亞新興貿易港口的中國商人群體,成為當地港口城市發展不可或缺的力量,他們的經貿活動也增進了中國與東南亞各地的聯系。

16世紀中期以後,明王朝放寬海禁政策,允許海商從福建漳州海澄出洋到東南亞各地,這些海商以海澄、澳門、馬尼拉、長崎等中繼港為據點,足跡遍及菲律賓群島、文萊、蘇碌、摩鹿加以及中南半島、馬來半島、蘇門答臘、爪哇等地,將貿易圈擴大至東海、南海全域。5

17世紀中期,清廷采取“堅壁清野”的遷海戰略,以求斷絕沿海民眾和鄭氏政權之間的聯系。到了17世紀80年代,由於貨幣金屬的需求、人民生計的考慮以及財政上的理由,康熙皇帝下令開放海禁,至鴉片戰爭爆發前,清王朝的對外貿易基本形成了西洋來市、東洋往市與南洋互市的特征,尤其是其中的南洋互市,大量中國式帆船穿梭於南海各地,中國商人幾乎成為這片海域的主導人群。6通過頻繁的海上貿易活動,中國商人得以建立較為完整的貿易網絡。大部分來自閩粵地區的中國人,不少聚居在西方人掌握的港口城市,如西班牙掌管下的馬尼拉和荷蘭人建立的巴達維亞。

17至18世紀,中國的海外移民對東南亞的農業開發起到了積極作用。例如,爪哇島較早地出現了中國人管理的甘蔗田,在此之後,爪哇東北部發展出由中國人經營的糖業。71740至1840年,中國南方商人、礦工、工匠、造船匠、農民等有力地開拓了東南亞的經濟邊疆,這一百年的東南亞如今也標志為“華人的世紀”。8然而,這些居留動海外的中國人,並沒有得到官方的認可。相反的,明清時期官方並不同意自己的子民移居海外,未隨船返航而居留異邦者往往被視為天朝棄民。居留在海外的中國人,雖然能接待中國來訪的商人,但他們卻不能輕易回國,更得不到來自官方的支持。9可以說,明清時期中國人在東南亞的經濟活動,本身是跨越“國家”界限的,他們所認知的區域也隨著他們的商貿網絡的延伸而得以擴展。

值得註意的是,那個年代人們對“國外”的認識與今天相去甚遠,如當時居住於中國沿海港口城市的閩南人,他們以方言為紐帶構建合作網絡,他們所關註的是某個地方能否做大生意,而並不太在意那個地方在國家疆界的內與外。10明清時期的海外貿易傳統、遷移文化以及由此形成的商業貿易網絡,為近代以來廣東、福建兩地的百姓向海外移民及其社會網絡的發展奠定了很好的基礎。

同其他移民活動一樣,中國東南沿海向外移民也受到包括移出地推力和移居地拉力在內等多種因素的影響,而既有移民網絡的存在則提供了便利的基礎。19世紀中葉以後,廣東、福建地區經由香港、廈門、汕頭的海外移民數量呈現出爆炸式的增長,很大程度上是由於該地區具有長期移民和與外國人交流的傳統,以及由此建立起來的聯系和網絡,這些聯系和網絡使他們能夠利用不斷變動的太平洋經濟所帶來的機遇,並形成了應對經濟變動的經驗和手段。11中國傳統的海外移民模式,依賴於前人構建的商貿模式,一些商貿網點在移民網絡中發揮著重要的作用。這些移民網絡一般由具有共同方言、共同血緣宗親及同鄉地緣的關系構成。這種模式隨後受到了洋行的挑戰,後者建立了由他們直接主宰的移民網絡,他們直接進入中國招募、運載和雇傭華工。1219世紀下半葉,中國海外移民從廈門出發前往南洋各地的有137萬人,從汕頭出發的約有150萬余人。13這些移民大量湧入東南亞各地,使海外華人社會進一步擴大和覆雜,且出現多元的分化。

值得註意的是,這種變化在某些方面仍延續著明清時期的傳統。中國人的群體意識是按照一套基於親族、籍貫、方言、宗教信仰之類的標準建立起來的。14這些標準也成為海外華人構建社會組織的基礎。早期的海外華人由於在僑居地受到各種限制,他們往往組織地緣性的會館、血緣性的宗親會、業緣性的行會,這些組織都有著濃厚的地域性色彩。15如英屬馬來亞早期華人社會歷史發展的典型特征和動力之一,便是以方言和“幫”相互依托的華人秘密社會與其他社會經濟組織。16這種特征也影響了後續海外華人社會的發展和演變。當19世紀下半葉大量移民湧入之後,東南亞各地原先已經“克裏奧爾化”的華人社會未能將其完全吸納,這些新移民構成了與原鄉維持緊密聯系的社會群體,這不僅強化了他們的僑居心態,也促使他們更趨向於保持自身的文化。17在這個意義上,這些新舊移民基於原鄉文化認同和社會聯系構成的空間樣態,也是一種“國別區域”的表現形式。

與此同時,新興輪船航運業的發展,一方面使得人員和信息的流動更為方便和迅速,一方面使得新移民寄回家鄉的匯款及其與家人的通訊更加安全和便捷。這些人員和信息的流動,以及匯款的流通,也明顯地受到地緣性、血緣性、業緣性等地域性組織的影響。有趣的是,正是在這些地域性因素的影響之下,跨地域、跨國界之間的交流得以更好地實現。隨著各方面交流的日趨密切,其範圍和網絡進一步強化和擴大,這不僅重構了海外華人社會,同時也使移民移出地的閩粵地區形成了僑鄉社會。

作為經營華僑匯款的主要金融機構,僑批局在東南亞地區的華人聚居地和國內僑鄉地區大量出現。例如,據1946年的調查統計,潮幫僑批局在海外有451家,分布於泰國、新加坡、馬來西亞、印尼等地,在潮汕地區則有131家,遍及各縣及其下屬鄉村。18由此可見僑批業空間分布之廣及覆蓋面之全。僑批局的營業範圍具有顯著的地方性特征。不管是東南亞的僑批局,還是中國國內的僑批局,皆按國內的地域特征分為潮州幫、梅屬幫、瓊州幫,以及福建幫幾大幫別,各大幫之後又按國內的縣份劃分為若幹小幫,各幫僑批局的業務範圍皆以本縣本鄉為主。19這些以特定區域為營業範圍的僑批局,帶動了資金和信息在國內外之間的迅速流通,使分處國內外兩端的海外華僑華人與家鄉親屬得以緊密相連。這便是陳春聲和戴一峰等學者在討論僑批局時所說的“鄉族紐帶”和“地域性”,20而這種建立在鄉族紐帶基礎上的地域性商業特征,又恰恰是以跨地域的空間特征作為表現形式的。

在這種情況下,移居海外的移民可以說是家庭乃至家族在空間上的延伸,他們仍通過多種方式參與國內的家族和家庭事務,而在海外出生的華僑華人在國內家鄉亦有繼嗣之權。21此外,“兩頭家”的習俗在一定程度上也折射出海外移民家庭的跨國性意義,他們深知自己的生活橫跨國內外兩地,他們在兩地所組建的家庭,不僅是其國內家庭在國外空間的延伸,也可以是其國外家庭在國內的重疊,他們在國外出生的兒女,也有不少回到國內生活並接受教育。以上這些情形,無疑反映了具有海外移民的家族和家庭在日常生活中所進行的跨越區域國別的實踐。

除了家庭和家族事務,許多海外移民還廣泛參與僑鄉社會的地方事務,他們在僑鄉的交通運輸、市政建設、新式教育等公共事業的現代化中發揮了重要的作用,促進了僑鄉社會的國際化和地方化。22這在廣東、福建兩省的通商口岸和市鎮表現得尤為明顯。例如,晚清民國時期汕頭大峰祖師信仰的普及以及存心善堂的運作,不僅呈現了海外移民與原鄉地域社會的互動,更體現了具有跨國活動性質的華僑和商人在僑鄉的社會事務和公共管理中扮演著重要的角色,以及他們在地方社會權力格局中具有的重要地位。23可以說,通商口岸作為區域網絡中的重要節點,是海外移民出洋和歸國的必經之地,既為他們提供了移民的必要條件,也成為他們投資、消費、參與公共事務等多項跨國實踐的重要場所。在此過程中,近代通商口岸在區域國別中的地位和意義也得到進一步彰顯。

明清時期的海外貿易雖然使廣東、福建兩省的華商活動範圍以及地方百姓的認知範圍擴展至南海各地,並促使航行於南海各貿易據點的中國式帆船織就了華商的網絡,然而,彼時的商貿往來和人員流動,仍受限於季風的交替,其規模還較為有限。跨越區域國別的活動和認知,基本局限在與商貿活動相關的人群當中,其影響並不廣泛。

19世紀以後,西方各國加大對東南亞殖民地的開發。由於當時西方各國禁止黑奴貿易,殖民地開發者轉而向中國尋找勞動力。他們最初只是在沿海地區劫掠人口或非法招工,後來借由戰爭使其在中國招募勞工合法化。清政府在兩次鴉片戰爭中由於戰敗被迫割讓香港和開放廈門、汕頭等通商口岸,深刻影響了近代中國大規模的海外移民運動。大量移民經由香港和廈門、汕頭前往海外各地和往返國內外之間,一方面促進了這些港口城市的發展,一方面也加深了原先的區域國別之間的關系,拓展了移民流動空間的區域範圍。

香港作為“自由港”,對近代通商口岸的發展具有重要意義。香港在開埠初期發展有限,僅是作為規模不大的貨物轉口港,尚未發揮出洋港口的作用。淘金熱開始之後,香港一躍成為重要的旅客轉口港,逐漸成為全球移民中心,涉及移民、金融、匯兌、信貸等方面的制度和機構逐步建立並完善。24此後,香港成為重要的移民、貿易的中途站乃至亞洲金融中心,其經濟動向與中國,尤其是華南地區密切相關。25冼玉儀通過對香港歷史的研究,提出了“中介之地”的概念,用以概括包括香港在內的這類出洋港口、中轉站、以及移民工作和居住之地,因為它們是人和資金、貨物、資訊等等往來流動的樞紐,各類具有跨國性質的社會網絡在此並存、重疊,在移民過程中發揮了左右大局的作用。這裏的社會組織不僅為移民提供各種服務,如住宿、職業機會、財政援助、宗教活動等等,往往還決定了航運路線、匯款渠道、貨物和文化產品的市場、資金來源,以及投資地等。26

汕頭雖不是香港那樣的自由港,然而,汕頭的開埠促進了韓江流域地區與國內外各地形成廣域的貿易關系。汕頭成為了區域內貨物、資金的樞紐,同時也是移民移出的原鄉與移居地之間的中轉站,且與香港、新加坡這樣的全球移民中心緊密相連,為移民提供包括住宿、就業、貸款等多種服務,也為移民及其家屬提供匯款的服務。

汕頭開埠以後,其商圈範圍得到擴大,除了韓江流域地區以外,如國內江西的南昌、瑞金、贛州,福建的連城、建寧,湖南的長沙,幾乎都在汕頭的商圈範圍之內。在貿易方面,汕頭的進出口市場範圍在國內主要包括北方的牛莊、天津、煙台,長江中下遊的上海、漢口、鎮江,東南沿海的寧波、廈門、福州、廣州、瓊州以及台灣各港,在境外則主要有香港、新加坡、馬來亞、泰國和越南,以及英美等國,27在這些範圍中,輸入地以香港為主,新加坡次之,越南、泰國等國又次之,輸出地以新加坡最多,香港和西貢次之。與國內各地的貿易,輸入地以上海、煙台、牛莊最多,天津、廈門、福州次之,輸出地以上海占最大部分,廈門、福州、寧波、天津等地次之。28汕頭與這些地方的聯系,顯示了汕頭作為網絡節點的重要作用,而對於韓江流域而言,汕頭促進了該地區小區域內的城鄉在空間上的連接,並通過汕頭與海外產生聯系。相比於貨物的流轉,韓江流域地區的海外移民更體現了汕頭在區域國別中的重要意義。

經由汕頭出洋的海外移民主要來自其腹地的潮汕和梅州地區,主要包括潮安、潮陽、澄海、揭陽、饒平、惠來、普寧、豐順、陸豐、海豐、興寧、蕉嶺、梅縣、詔安、大埔、永定等縣。29這些地方的移民出洋主要包括由客頭招募、由洋行招募以及自行移民幾種方式。一些與移民相關的機構和行業也紛紛在汕頭設立,如汽船公司、船頭行、客棧、客頭等等。

汽船公司經營輪船航運,其代理店大多數是在汕頭的洋行。船頭行是汽船公司與旅客和貨物之間的中間商,其經營者大多數是汽船公司及其代理店的買辦。船頭行主要出售船票,通常在汽船公司及其代理店收取船費的百分之五再額外加價一至二元出售船票,或包下船艙、旅客數以發行船票,有時直接將船票售予移民或轉交客頭代向客棧推銷。客棧和客頭在整個移民過程扮演者重要的角色,客頭與客棧關系甚為密切。一般而言,每一個客棧有固定關系的客頭,多至數十名,少至二三名;客頭通常在其故鄉招募為謀生而準備開始遷往海外的移民,引導這些移民前往東南亞各地,並為他們代籌旅費、墊付安家費或尋找工作;客棧則通過與客頭的密切聯絡為移民提供住宿,收取住宿費,有時也先從船頭行處購得船票再加價三至四元賣給客頭,而移民的住宿費和零用錢有時也由客棧墊付,或由客棧借款給客頭,每四個月和客頭進行結算並收取一定利息;客棧中有和客頭共同投資分擔客頭業務者,也有客棧兼營客頭業務者;在融資經營客頭業時,客棧背後往往有船頭行的支持,包括包船費和長期借貸等等;客頭在汕頭約有八百多人,客棧在汕頭約有六十多家,主要為嘉應州、大埔、豐順等地的移民提供住宿,汕頭的客棧經營者多為客家人。30這些移民機構和行業的存在,使汕頭成為這一時期韓江流域地區向海外移民的重要節點,它們之間的協作和聯系,一方面擴大了移民的規模並改變了移民的性質和方式,另一方面也促進了汕頭通商口岸的發展。

如上文所述,19世紀中期以後的新移民,與家鄉保持著密切的聯系,甚至有的還頻繁往返海內外從事商業活動。更重要的是,他們將在僑居地賺得的錢寄回給留居國內的眷屬,與他們互通音訊。經營這些匯款和家書的是與移民密切相關的僑批業,其發展進一步加強了汕頭在區域國別中的地位和作用。從南洋寄回國內韓江中下遊地區的僑批,包含批款(匯款)和批信(家書),在批信通過近代郵政系統寄往國內的同時,批款則通過比較覆雜、曲折的寄送途徑,經過不止一次的外匯兌換和結算,期間還可能轉換為貿易資金、金融資金、投資等多種可被利用的形式,其後再到達汕頭的僑批局,最後由負責派送的批局將僑批送到移民在國內的家屬手上。31在此過程中,香港往往起著關鍵性的作用。香港是南中國的匯兌中心,經由香港處理匯款可以獲取較大利益,不少僑批局委托香港的客棧、銀號、南北行代為辦理匯兌,一些大的批信局更在香港設立處理匯款的中間店。32

這種匯款方式既與僑批業本身的經營方式有關,也跟汕頭與海外的貿易和匯兌網絡有關。經營僑批業的商號,大抵兼營其他生意的,甚至有時僑批業只是其附帶的業務。一些商號除了經營僑批業之外,還包括販賣農產物、經營棉布類產品、批發化妝品和雜貨等等,他們有的以中國為據點,在南洋各地設立分店或代理店,也有以南洋為據點而在中國各地設分店和代理店的。33在各類商號的經營下,貨物的流轉與資金流轉及匯兌關系密切相關。汕頭的進口貨品大多數購自上海和香港,而出口的土產多運銷南洋各地,同時南洋各地的產品亦以香港為銷售綜匯之地,汕頭、香港和南洋各地的匯兌則因此形成了反方向的三角關系,即南洋各埠將資金匯還給汕頭的商人時,常支付香港的匯票以清賬,而香港的匯票也多由運銷南洋各地的出口商轉售給銀莊,再由銀莊出售給進口商。34作為韓江流域地區樞紐港的通商口岸汕頭,是該地區與香港和南洋各地貿易的重要節點,它在貿易和匯兌網絡中起到了關鍵性的作用。

從19世紀後期到20世紀初期,世界各國的輪船公司紛紛在汕頭、香港之間開辟往來航線,這一航線帶來的商業利益巨大,也引起了中外各航運公司在貨運、客運上的經營競爭。例如1920年代初期,在覆雜的國內外環境共同作用下,汕香航線的客票價格曾出現較大波動。對於汕香航線興起的機緣及客運價格競爭的成因,黃曉玲進行了較為集中的討論。她認為,自歐戰結束,英美德等航運強國的輪船從戰場上強勢“回歸”,積極發展造船業,戰後歐美經濟的反動,使得歐美各國內商品需求下降,造成貨運上供過於求,客運的經營反而勢頭向好,客運業遂成為各國航運業爭奪之重點。在廣東省內,潮汕地區政局動蕩,戰火四起,當時陳炯明有意經營與港英的關系,汕頭地區反而與香港聯系更密切。19 世紀末東南亞等地的排華行動,向世界更大範圍擴展,導致了國外新移民法令的實施,特別是對護照使用的新規定,限制了潮汕地區華工的直接輸出,香港的中介地位由此更加凸顯,其在招募華工出洋、回國方面的便利性被拔高。多方因素的作用共同推動了汕香間航運客票的連續波動。35

通商口岸經貿活動的區域國別特征,還體現在口岸與腹地的人群遷徙及資本、信息的流動中。汕頭與其韓江流域腹地各縣的買賣的雙方,既通過汕頭輸入國外貨物,也經由汕頭將各縣的土產銷往國內外各地。汕頭腹地各縣的海外移民,既通過汕頭搭乘輪船前往海外各地,也經由汕頭返回家鄉,其寄出的匯款和家書也經由汕頭送達家鄉的親屬。腹地的人口、資源和文化也隨著這種交互過程被牽引到通商口岸的城市營建和社會構建中,貿易網絡、移民網絡、金融網絡在汕頭重疊與交織。貨物、人員和資金的不斷流動,也加強了區域國別中的交流與聯系,甚至進一步擴大了區域網絡。流域空間多重網絡中貨物、人員和資金的流動,也隨著時間的推移將不同的要素沈澱在汕頭這一通商口岸的發展中,可以說,流域空間的區域國別特征,進一步塑造了汕頭的都市化景觀。

如上所述,近代通商口岸本身具有不斷變動的區域屬性,它可以是腹地流域內的一個港口城市,在近代城市化進程中成為城鄉移民遷移的終點站;它也可以是一個與世界連接的通商口岸,成為腹地海外移民通往外部世界的起點,也是他們回國的第一站;它還是一個橋梁,將其腹地的區域與海外更廣闊的地域聯系起來,它既連接著區域與國別,也處在區域國別之間。這種區域國別特征,隨著不同人群在通商口岸城市中的活動而逐漸沈澱下來,並反映在城市內部空間之中,包括城市的街區構成、人群分布、建築景觀,乃至城市中的權力結構、社會樣貌乃至人居環境。

汕頭開放通商以後,西方各國的勢力相繼進入。英國、美國、德國等各國商人開始在此經營開辦洋行、經營船務、貿易以及招募移民等業務。這些洋商的國家政府,如英、美、法、德、日、挪威等十幾個國家亦先後在汕頭埠及其旁邊的碕碌和對岸的礐石等地相繼設立領事館。早已在潮汕地區傳教以及籌劃開辟傳教領地的傳教士們,也在汕頭及其周邊開展傳教活動,並建立教堂、創建醫院。如美北浸信會傳教士耶士摩,19世紀60年代末便在汕頭覓地興建教堂,其後又將興建教堂之外的用地轉為自己的地產,並經營地產事業。36

在西方勢力不斷擴張的同時,中國本土商人也在汕頭與他們展開角逐。在汕頭開埠前夕成立的漳潮會館,某種程度上反映了漳州商民和潮州商民在此地平分秋色的區域貿易局面。此後,隨著漳州商人在汕頭逐漸式微,由潮汕商人組成的萬年豐會館成為此地最有勢力的商業組織。萬年豐會館主要分為兩個部分,其中一部分以海陽、澄海、饒平為代表,另一部分以潮陽、普寧、揭陽為代表。37與潮汕商民一樣,韓江中遊地區的客家人也開始在汕頭發展勢力。1882年前後,韓江中遊的客家人在汕頭設立八屬會館,該會館屬於廣東的嘉應、興寧、長樂、平遠、鎮平、大埔、豐順和福建的永定八個地區的商人、居民和回國移民,建造會館的資金也由回國移民和在汕頭的客家店主捐贈。38除此之外,汕頭還有廣州地區商民建立的廣州會館,後來會館附近還建有廣州旅汕學校和廣州旅汕女學兩所學校。

資料來源:China Imperial Maritime Customs, Decennial Reports(1882-1891), China Imperial Maritime Customs.I Statistical Series: No.6, Shanghai: The Statistical Department of the Inspectorate General Customs, 1893.

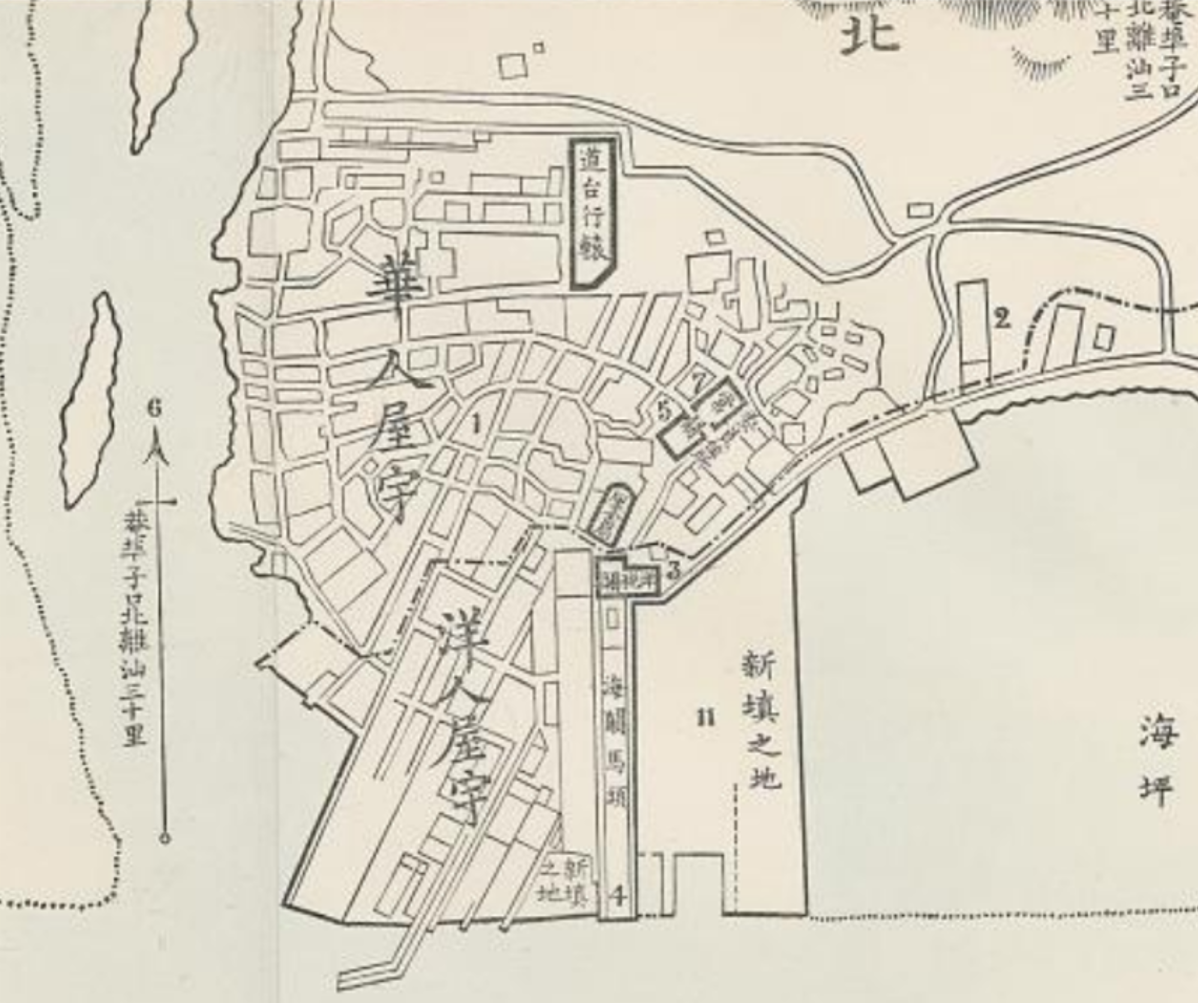

這些洋行、教會教堂、會館的存在,以及他們在汕頭的分布,一定程度體現了汕頭的區域特征、區域空間關系及其地方權力格局。1893年潮海關的汕頭口地圖呈現了當時汕頭埠內部的空間關系,其中較重要的信息是繪出當時汕頭埠南北兩邊分別分布著洋人屋宇和華人屋宇的信息(如圖1所示)。39圖中標示為洋人屋宇的大多是各國商人設立在汕頭的洋行及貨棧,他們占據著汕頭埠南岸靠近深水港之地,沿岸建造碼頭和貨棧,幾乎壟斷了汕頭港通往國外各地的輪船航運;標示為華人屋宇的主要位於汕頭埠中部和北部,靠近與汕頭通往腹地的內河航運,大多是本土商人的店鋪。

漳潮會館原本地處汕頭深水港臨岸,汕頭開埠後洋行、傳教士、本土商人相繼填海造地,潮汕商人在新填地上建造萬年豐新會館,臨近內河出海口及深水港航道。1880年代才開始發展勢力的客家人,在當時並未占有汕頭埠核心地區臨近海岸的土地,而是選擇接近碕碌的地方建造會館。不過,不少客家人選擇靠近各洋行碼頭的地段經營客棧,這是因為客棧與移民出洋業務密切相關,而客家八屬地區與汕頭相距較遠,通常不能當天往返,出洋旅客往往需要在汕頭等待船期。由此看來,汕頭開埠之後,由於對外貿易和輪船航運迅速發展的關系,能否獲得臨海地段對於活躍於此的中外商人至關重要。洋人憑借條約之便,占據了汕頭口岸臨海的有利位置,潮汕商人也利用靠近汕頭的地理優勢在此地發展勢力,開發西南面臨海的核心地段,客家人需取道汕頭與海外聯系,但又深處韓江中遊,未能占有汕頭早期開發的先機。可以說,汕頭口岸內部這種空間分布情況,一定程度上體現了汕頭與西方各國、腹地潮汕和梅州的區域空間關系。

雖然外國商人占有先機,但他們在汕頭的發展較為有限。隨著貨物、人員、信息的流轉,以及汕頭在跨區域跨國界中的地位日益凸顯,韓江中下遊地區潮汕人、客家人,以及他們前往海外的移民,將汕頭作為他們生活和謀求發展之地。在他們的努力之下,汕頭的城市功能日趨完善,逐步向近代城市轉變。更重要的是,這些來自韓江中下遊的人群本身便具有某種區域國別屬性,他們的各類活動在城市空間的發展過程中逐漸形成各種要素,從而塑造了汕頭城市的區域國別特征。

如上文所述,由潮汕人組成的萬年豐會館在汕頭有較大勢力,直至19世紀中後期已控制了汕頭港貿易的一切細枝末節,甚至包括與“市政”相關的公共事務。4020世紀以後,隨著官方政策的改變,汕頭的商業組織逐漸完成從會館到商會的過渡,晚清到民國時期的汕頭商會,仍與萬年會館相似,以海澄饒和潮普揭兩派互爭雄長。41從1906至1946年間,汕頭商會的領導人基本由這兩派商人輪流擔任,他們經營的行業主要是匯兌莊和輪船行。匯兌莊是近代汕頭資本最為雄厚的行業,運銷業次之。42此外,運銷業還與僑批業、出口商、抽紗行,同為近代汕頭的四大行業。43這些由潮汕人主導的行業都與區域貿易和跨國貿易有關,主要分布於汕頭“四永一升平”及其以北地段,它們的發展深刻影響了汕頭西部和北部的街區樣貌以及業態分布。如20世紀初,汕頭出口商組織開發土地,建造大批貨棧,發展到分為南商、暹商等公所。44其中南商指的是將潮汕土特產出口到南洋各地的出口商,後來專營出口泰國的商號從中獨立出來,成立暹商公所。這不僅意味著汕頭出口行業的擴大,也意味著汕頭與腹地及海外在物資、資金方面關系交流的加深,以及區域空間關系的變動。

在潮汕人掌握汕頭商業話語權的同時,客家商人也參與到汕頭的地方事務,尤其體現在現代化建設方面。如修建於1906年的潮汕鐵路,從倡議興建到投資建設,主其事者的張煜南和張鴻南兄弟,便是嘉應州的著名僑商;其次如福建永定縣的著名僑領胡文虎,在汕頭投資建有虎標永安堂制藥坊及其營業部、《星華日報》報館、虎豹印務公司,他還捐建了汕頭醫院、市立一中圖書館等一些早期現代化的市政設施。45

雖然這些商人有潮汕地區和客家地區的地域之分,此外也還有廣府地區的商人,不過他們的競爭、協作促進了汕頭的迅速發展,他們的各類活動和資金加強,為後續汕頭的大規模建設奠定了基礎。

1925年以後,汕頭為解決各銀莊濫發紙幣的問題,推行幣制改革,實施保證紙幣辦法,其中要求發行紙幣的銀莊須有不動產做保證。這對於經營銀莊並發行貨幣的潮汕商人來說影響甚巨,他們由此競相投資汕頭的地產事業。值得註意的是,這些潮汕商人具有密切的海外關系,不少銀莊都有海外的分號或聯號。因此,不少海外移民也趁機將資金投資於汕頭的房地產。46

與此同時,1926年以後,由於汕頭市政當局城市改造計劃的實施,以及潮汕和梅州兩地農村治安不佳的緣故,大量潮汕人和客家人遷往汕頭安家。其中不少殷富之人更是在汕頭競購土地,廣建屋宇,作為安居之所和投資之用。47當時汕頭腹地的經濟大多仰賴海外僑匯,這些殷富之人應該有不少是華僑家庭。除此之外,20世紀20年代末由於國際銀價下跌,南洋華僑受金貴銀賤風波的影響,也被迫將資本轉移到國內,投資於房地產以便保值。48韓江中下遊地區旅居南洋的華僑,也利用已有的社會經濟網絡將資本轉移至國內投資地產,以便規避風險。有趣的是,當汕頭地方貨幣制度出現問題和時局不穩定的時候,韓江中下遊地區的移民及其家眷多將資金轉移至海外尋求保障。

隨著城市規劃的實施及地產市場的繁榮,汕頭的房地產空間分布進一步表現出明顯的區域國別特征。在汕頭核心區的“四永一升平”街區內,地產業主大部分來自於澄海、潮陽、潮安等地,與海外業務密切相關的匯兌莊、僑批局也大量聚集與此。這種情形一方面源於潮汕等地人士在汕頭的商業活動和地產投資,一方面也基於匯兌莊和僑批局之間的內在聯系。此外,僑批局的空間分布也與華僑地產存在部分的相關性,尤其是經營泰國僑匯的僑批局,其周邊分布著大量泰國華僑的地產。49值得進一步指出的是,海外移民投資於汕頭的房地產遍布汕頭整個核心區,在空間上呈現總體分散、部分集中的特征。這些房地產的業主大多來自香港、印尼、泰國、馬來西亞、新加坡等地的華僑、歸僑、僑眷,其中以香港、印尼、泰國占大多數,此外,還有少數業主來自越南、毛裏求斯、英國、美國、加拿大、南非、澳洲等地。50這些房地產的空間分布特征,呈現了不同區域、國家的人群在汕頭城市內部投資經營的狀況,而這些人群投資經營活動,也體現了通商口岸與海外之間的區域國別問題。

對於活躍於此的人群而言,區域國別具有兩層含義。首先,區域國別有時候是生產、投資、營業的網絡上的意義,比如與國內外不同地區的貿易、行情交換以及資金轉移,這反映的是區域國別之間的物資、信息和資金的交流。其次,對於部分人群而言,他們本身,乃至其家族,具有跨越區域國別的屬性,他們處在不同的區域國別之間,獲得了不同的身份,而他們也利用跨越不同國別的身份,在不同的區域範圍內,以及在不同的國家間遊刃有余,一方面理解和適應他們所處的不同社會和環境,一方面去生活、經營和拓展自己的事業。可以說,正是通過這些人群的經營活動,通商口岸才凸顯了其特有的區域國別意義。

長期以來,華南地區與東南亞各地一直有著頻繁的貿易往來。對於活躍在南中國海的閩粵人群而言,華南和南洋自成一域。近代以後,隨著中國被迫開放,東南沿海的通商口岸和香港成為了溝通海內外的重要節點。貿易的發展和出洋人數的迅速增長,不僅擴展了原先的區域網絡,同時也使南中國與東南亞各地進一步地形成了緊密的移民、商業、金融等多重跨越國別的網絡,南中國歷史上長期形成的海外貿易傳統以及跨地域人群的國別區域認知,造就了通商口岸時代特質化的“國際貿易”形態。通商口岸和南中國海周邊地區各港埠的新舊移民社會,基於原鄉文化認同,以及基於血緣、地緣和業緣交織而成的空間關系,塑造了各個區域的跨地域、跨國別社會形態。

閩粵僑批業及相關的金融匯兌業的經營方式,促使貨物和資本在區域和國別中的流動呈現出雙向乃至多向、交互並且疊合的空間特征,並催生出香港作為活躍的亞洲金融匯兌中心的興起。這是近代中國東南通商口岸歷史變遷中的一個重要面相,也是近代通商口岸經貿活動的區域國別特征的集中體現。

近代通商口岸既是其腹地的貨物、人員流動的樞紐,具有連接腹地各地的區域特征,也是其腹地與海外產生聯系的門戶和中介之地,具有連接海外各地的跨區域特征。不同的商業網絡、貿易網絡、金融網絡、移民網絡,以及貨物、人員、信息在此匯集和分散,使近代通商口岸折射出不同尺度的空間關系。這些空間關系並非一成不變,隨著這些通商口岸在不同時期的變化,以此為中心所形成的區域以及擴展的區域在不斷變動,其空間關系亦隨之而變。

通商口岸不僅是腹地土貨輸出的集中地,也是國內外進口商品的匯集地;不僅是移民出洋的起點,也是移民歸國的第一站;不僅是海外僑匯和信息的集散中心,也是華僑的投資和消費場所。活躍於這些通商口岸的人群,他們的經營和投資活動與海外世界密切相關。對於他們來說,區域國別可以是生產、經營意義上的區別國別,也可以是他們本身,乃至家庭和家族不同成員跨區域和跨國實踐上的區域國別,而近代的通商口岸,正是他們為適應不同區域國別中的社會經濟環境和政治文化環境而開展投資經營活動和跨國實踐的重要場所。正因如此,近代通商口岸既凸顯了其區域國別的意義,其空間內部也形成了獨特的區域國別特征。

在近代通商口岸的都市化歷程中,大量新式建築、新的商業街區的營造,在視覺上最具沖擊性,這批建築有不少延續至今,為我們追溯都市景觀變遷提供了重要的空間坐標。以騎樓興建為例,在近代中國城市發展進程中,騎樓為南方地區許多城市開展市政建設時所采納,並廣泛運用於城市規劃及道路建設。這些騎樓及騎樓街,大多分布於與華僑有關的城市和市鎮。這一方面源於華僑為地方建設提供了直接性和間接性的資金,一方面也由於在華僑為民間帶來了東南亞城市的思想觀念和生活理念,一些騎樓的修建也在此影響下形成中西合璧的風格。

騎樓和新式馬路的修造,是一種全新的城市地方感創造的空間過程,華僑及僑眷在其積極參與投資和建設的城市中生活、經營、消遣,賦予城市街區以新的商業意義、社會意義和文化意義,強化了僑鄉都市的地方感。當我們在區域空間觀察人群流動的動向,由人群動向分析區域國別的交錯,從區域國別的交錯理解生活世界,就可以理解經歷半個世紀變遷之後,通商口岸城市所呈現的貌似無地方性又具有時代性的都市現代化景觀。

*本文受教育部高校人文社會科學重點研究基地重大項目“數字人文視野下環南中國海地域社會經濟網絡的時空演變研究”(23JJD770003)和國家社科基金中國歷史研究院重大歷史問題研究專項2021年度重大招標項目“明清至民國南海海疆經略與治理體系研究”(項目號LSYZD21011)資助;

1. 吳小安:《區域與國別之間》,北京:科學出版社2021年,第2頁。

2. 程美寶:《國別思維與區域視角》,《史學理論研究》2022年第2期。

3. 陳春聲:《地方故事與國家歷史:韓江中下遊地域的社會變遷》,北京:生活·讀書·新知三聯書,2021年,第384頁。

4. 參見莊國土、劉文正:《東亞華人社會的形成和發展:華商網絡、移民與一體化趨勢》,廈門:廈門大學出版社,2009年。

5. 羽田政編,小島毅監修,張雅婷譯:《從海洋看歷史》,台北:台灣廣場出版社,2017年,第131-132頁。

6. 陳國棟:《東亞海域一千年:歷史上的海洋中國與對外貿易》,濟南:山東畫報出版社,2006年,第189-207頁。

7. 島田龍登編,遊韻馨譯:《1683年:近世世界的變貌》,新北:台灣商務印書館,2022年,第68-69頁。

8. 安東尼·瑞德:《東南亞史:多元而獨特,關鍵的十字路口》,韓翔中譯,新北:八旗文化出版,2022年,第284頁。

9. 陳國棟:《東亞海域一千年:歷史上的海洋中國與對外貿易》,第26-27頁。

10. 孔飛力:《他者中的華人:中國近現代移民史》,李明歡譯,南京:江蘇人民出版社,2018年,第30頁。

11. Adam Mckeown, Conceptualizing Chinese Diasporas,1842 to 1949. The Journal of Asian Studies,1999,58(2):306-337.

12. 孔飛力:《他者中的華人:中國近現代移民史》,第105-106頁。

13. 莊國土、劉文正:《東亞華人社會形成與發展:華商網絡、移民與一體化趨勢》,第43頁。

14. 金耀基:《中國社會與文化》,香港:牛津大學出版社,2013年,第84頁。

15. 顏清湟:《海外華人的社會變革與商業成長》,廈門:廈門大學出版社,2005年,第4頁。

16. 吳小安:《區域與國別之間》,第143頁。

17. 孔飛力:《他者中的華人:中國近現代移民史》,第171頁。

18. 饒宗頤主編:《潮州志·實業志·商業》,汕頭:潮州修志館,1949年,第75-76頁。

19. 姚曾蔭:《廣東省的華僑匯款》,重慶:商務印書館,1943年,第18頁。

20. 陳春聲:《近代華僑匯款與僑批業的經營——以潮汕地區的研究為中心》,《中國社會經濟史研究》2000年第4期,第60頁;戴一峰:《網絡化企業與嵌入性:近代僑批局的制度建構(1850s-1940s)》,《中國社會經濟史研究》2003年第1期,第73頁。

21. 參見陳春聲:《地方故事與國家歷史:韓江中下遊地域的社會變遷》,第346-386頁。

22. 鄭振滿:《國際化與地方化:近代閩南僑鄉的社會文化變遷》,《近代史研究》2013年第2期。

23. 陳春聲:《地方故事與國家歷史:韓江中下遊地域的社會變遷》,第329-345頁。

24. 參見冼玉儀《穿梭太平洋:金山夢、華人出洋與香港的形成》,香港:中華書局(香港)有限公司,2019年,第56-116頁。

25. 參見濱下武志:《香港大視野》,馬宋芝譯,香港:商務印書館(香港)有限公司,1997年,第43-70、95-120頁。

26. 冼玉儀:《穿梭太平洋:金山夢、華人出洋與香港的形成》,第392-393頁。

27. 範毅軍:《對外貿易與韓江流域的經濟變遷》,碩士學位論文,台灣師範大學,1981年,第22-25頁。

28. 蕭冠英:《六十年來之嶺東紀略》,廣州:中華工學會,1925年,第1頁。

29. 蕭冠英:《六十年來之嶺東紀略》,第96頁。

30. 楊建成主編:《僑匯流通之研究》,台北:中華學術院南洋研究所,1981年,第7-8頁、25-39頁。

31. 陳春聲:《地方故事與國家歷史:韓江中下遊地域的社會變遷》,第349頁;濱下武志:《近代中國的國際契機》,朱蔭貴、歐陽菲譯,北京:中國社會科學出版社,1999年,第240頁。

32. 楊建成主編:《僑匯流通之研究》,第91-92頁。

33. 楊建成主編:《僑匯流通之研究》,第85頁。

34. 楊起鵬:《汕頭銀業史略及其組織(下)》,《銀行周報》,1929年4月23日,第13卷第15期。

35. 黃曉玲:《20世紀20年代汕香間航運客票價格的波動及其成因初探》,《學術研究》2019年第9期,第136-142頁。

36. 可參見李期耀:《差傳教會與中西互動——美北浸禮會華南差傳教會研究(1858-1903)》,山東大學歷史文化學院博士論文,2014年,第190-207頁。

37. China Imperial Maritime Customs, Decennial Reports(1882-91), China Imperial Maritime Customs.I Statistical Series: No.6, Shanghai: The Statistical Department of the Inspectorate General of Customs, 1893. p.537.

38. 中國海關學會汕頭海關小組、汕頭市地方志編纂委員會辦公室編:《潮海關史料匯編》,1988年,第27頁。

39. 謝湜等主編:《近代汕頭城市地圖集》,北京:科學出版社,2020年,第22頁。

40. 鐘佳華:《清末潮汕地區商業組織初探》,《汕頭大學學報》(人文科學版),1998年第3期。

41. 陳海忠:《近代商會與地方金融——以汕頭為中心的研究》,廣州:廣東人民出版社,2011年,第121頁。

42. 饒宗頤主編:《潮州志·實業·商業》,第80頁。

43. 饒宗頤主編:《潮州志·實業·商業》,第72頁。

44. 汕頭市地方志辦公室編:《汕頭市區房地產志》,未刊稿,1992年,第3頁。原稿“發展到分為南商、暹商、南郊、和益等公所”可能有誤,其中南商亦稱南郊,於光緒年間組織南商公所。見饒宗頤主編:《潮州志·實業·商業》,第80頁。

45. 陳春聲:《近代汕頭城市發展與韓江流域客家族群的關系》,《潮學研究》2011年新1卷第3期,第7頁。

46. 參見謝雪影編:《潮梅現象》,汕頭:汕頭時事通訊社,1935年,第63頁。

47. 楊起鵬:《十七年汕頭市商業頹敗的幾個原因》,《潮梅商會聯合會半月刊》第7、8期合刊,1925年5月16日,第3頁(文頁)。

48. 趙津:《中國城市房地產業史論(1840~1949)》,天津:南開大學出版社,1994年,第105頁。

49. 謝湜、歐陽琳浩《民國時期汕頭城市商業地理的初步分析——以僑批業為中心》,《近代史研究》2019年第3期。

50. 歐陽琳浩、謝湜:《海外移民與近代汕頭城市的發展及空間轉變——基於HGIS的考察》,《廣東社會科學》2023年第3期。

All articles/videos are prohibited from reproducing without the permission of the copyright holder.

Welcome to leave a message:

Please Sign In/Sign Up as a member and leave a message